SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA

(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)

SRI ARMA SEPRIANI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ABSTRACT

SRI ARMA SEPRIANI Stakeholders’ perception of Partnership Program and Community Development of Government-owned Corporation and the effectiveness of the implementation. Supervised by FREDIAN TONNY NASDIAN

This study is about the stakeholders’ perception of partnership program and community development (PKBL) and the effectiveness of the implementation which doing by PT. Pertamina in Seberang Ulu II community, South Sumatera. This study use qualitative and quantitative approach with triangulation and survey method. Informant is the staff from External Relation, Human Resources and Environment function. Respondent is people who are the employee of PT. Pertamina Retail Region II, the local government staffs and Seberang Ulu II community, both participants and non participants of PKBL. This study focused on the assessment of the effectiveness of PKBL according to guidelines of ISO

26000, and also the correlation between stakeholders’ perceptions and PKBL

success rate for identifying the effectiveness of PKBL implementation.

Based on result, PKBL implementation can only fill two of ISO 26000

core subjects, namely good governance organizations issue, and also community involvement and community development issue. It means that according to ISO

26000, the effectiveness of PKBL implementation is low. Beside that, the majority

of stakeholders’ perception is Corporate Social Responsibility and the success rate of PKBL implementation is low. There’s significant correlation between perception of Corporate Citizenship and Corporate Social Responsibility with success rate of PKBL, but not in Corporate Philantrophy. Therefore, the effectiveness of the implementation of PKBL is directly proportional to success rate of PKBL, then the effectiveness of PKBL implementation is low too.

.

RINGKASAN

SRI ARMA SEPRIANI. PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BUMN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan). Di bawah bimbingan

Fredian Tonny Nasdian.

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki definisi yang beragam sehingga wujudnya pun diartikan beragam. Tanggung jawab sosial perusahaan pada BUMN umumnya diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pertamina UPMS II di Seberang Ulu, Sumatera Selatan pun menerapkan PKBL sebagai tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji sejauh mana efektivitas PKBL sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bila ditilik dari tujuan internal tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan persepsi pemangku kepentingannya serta dari pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial ISO 26000. Pemangku kepentingan perlu diperhatikan sebab mereka yang terpengaruh atau mempengaruhi keputusan dan aktivitas bisnis perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi PKBL yang diterapkan oleh Pertamina UPMS II dan mengkaji sejauh mana implementasi

PKBL Pertamina UPMS II memenuhi „standar kinerja‟ Social Responsibility

menurut pedoman ISO 26000. Pedoman pelaksanaan tersebut difokuskan pada

tujuh subjek inti ISO 26000, yaitu isu tata kelola organisasi yang baik, isu hak asasi manusia, isu tenaga kerja, isu lingkungan, isu konsumen, isu praktik operasi

yang adil serta isu keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Penelitian ini juga

bertujuan mengidentifikasi persepsi karyawan Pertamina UPMS II, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan kemudian mengkaji hubungan antara persepsi ketiga pemangku

kepentingan tersebut dengan efektivitas implementasi PKBL Pertamina UPMS II.

Persepsi pemangku kepentingan tersebut dikategorikan menjadi Corporate

Citizenship, Corporate Philantrophy dan Corporate Social Responsibility.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKBL Pertamina UPMS II belum merangsang partisipasi aktif sasaran programnya. Sasaran program juga belum tergolong mandiri. Keberlanjutan suatu program dari PKBL pun sangat bergantung pada pengambil keputusan, yaitu Pertamina UPMS II. Ketidakmandirian masyarakat mengakibatkan mereka sangat mengandalkan bantuan dari pemilik modal untuk meneruskan suatu kegiatan. Menurut pedoman ISO 26000, implementasi PKBL baru memenuhi subjek inti tata kelola organisasi yang baik serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Artinya, menurut pedoman ISO 26000, implementasi PKBL sebagai tanggung jawab sosial belum efektif.

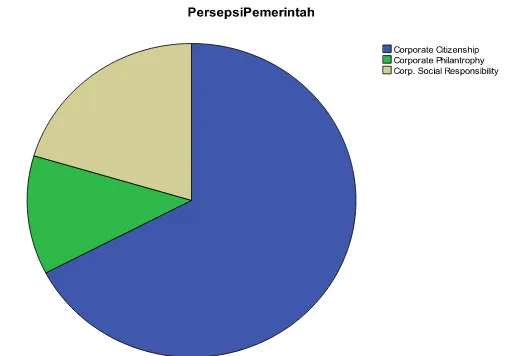

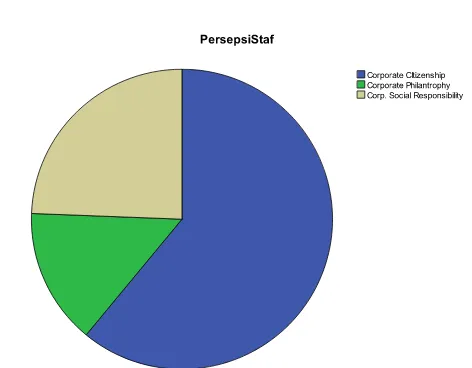

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persepsi mayoritas persepsi

seluruh responden pemangku kepentingan berada pada kategori Corporate Social

Responsibility. Persepsi pada masing-masing pemangku kepentingan yang

diperoleh adalah mayoritas persepsi pemerintah setempat berupa Corporate

Corporate Social Responsbility. Tidak ada perbedaan mayoritas persepsi antara pemerintah lapisan pimpinan dengan lapisan staf serta karyawan pengambil keputusan dengan karyawan nonpengambil keputusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, terdapat perbedaan persepsi pada masyarakat peserta dengan karyawan non peserta dan pada penggolongan masyarakat menurut pekerjaannya.

Tingkat keberhasilan menurut pemangku kepentingan menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai tingkat keberhasilan PKBL adalah rendah. Hasil uji Kruskal-Wallis H menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian tingkat

keberhasilan pada masing-masing persepsi. Namun, hasil uji korelasi Spearman‟s

rho menunjukkan bahwa hanya pasangan data Corporate Citizenship dan tingkat

keberhasilan serta Corporate Social Responsibility dan tingkat keberhasilan yang

memiliki korelasi yang signifikan, sedangkan pasangan data Corporate

PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA

(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)

SRI ARMA SEPRIANI

Skripsi

Sebagai Bagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Sri Arma Sepriani

NIM : I34061168

Judul Skripsi : Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN serta Efektivitas

Implementasinya

(Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas Seberang

Ulu II, Sumatera Selatan)

dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia,

Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS

NIP. 19580214 198503 1 004

Mengetahui,

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, M.S

NIP. 19550630 198103 1 003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN BUMN SERTA EFEKTIVITAS IMPLEMENTASINYA (STUDI KASUS PT. PERTAMINA (PERSERO) DI KOMUNITAS SEBERANG ULU II, SUMATERA SELATAN)” BELUM

PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN

TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN

MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA

MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA

SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG

PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN PIHAK LAIN KECUALI

SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA

DAN SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAAN

INI.

Bogor, Mei 2011

Sri Arma Sepriani

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 25

September 1988 di Palembang. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara,

putri bungsu dari Bapak Aruji Hamiba, S.Pd dan Ibu Muslimah, S.Pd. Penulis

menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 3 Plaju

(1994-2000), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP Negeri 20

Palembang (2000-2003), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4

Palembang (2003-2006). Selama menempuh pendidikan, penulis aktif dalam

beberapa kegiatan organisasi, seperti Pramuka dan Paskibra. Penulis juga

merupakan Ketua 1 OSIS SLTPN 20 Palembang periode 2001-2002, Sekretaris 1

Perwakilan Kelas (PK) SMAN 4 Palembang periode 2003-2004, Ketua 1 PK

SMAN 4 Palembang periode 2004-2005 serta Sekretaris Umum English Debate

Club (EDC) SMAN 4 Palembang periode 2004-2005.

Tahun 2006, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Jalur

USMI (Undangan Saringan Masuk IPB) dan memilih Mayor Sains Komunikasi

dan Pengembangan Masyarakat. Selama menjadi mahasiswa IPB, penulis aktif

dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Penulis tergabung dalam

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (BEM FEMA) sebagai

staf divisi Sosial dan Lingkungan Hidup Kabinet Laskar Pelangi periode

2007-2008 dan Kabinet Heroik periode 2007-2008-2009. Penulis juga menjadi Ketua Panitia

Seminar Nasional “Let‟s CSR on Campus” tahun 2009, Ketua Panitia pelatihan

“CSR Training on Campus” tahun 2009 dan anggota divisi Humas dan Danus

kepanitiaan Indonesian Ecology Expo 2009 (INDEX 2009). Selain aktif di

organisasi dan kepanitiaan, penulis juga menjadi Asisten Dosen untuk mata kuliah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

mencurahkan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Persepsi Pemangku

Kepentingan Terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN serta

Efektivitas Implementasinya (Studi Kasus PT. Pertamina (Persero) di Komunitas

Seberang Ulu II, Sumatera Selatan)” dapat terselesaikan. Penulis juga

mengucapkan terimakasih untuk Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS yang telah

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan berbagai saran dan

masukannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, baik melalui kritik, saran,

maupun dukungan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini membahas mengenai PKBL sebagai bentuk tanggung jawab

sosial BUMN. Fokus skripsi ini adalah mengkaji efektivitas implementasi PKBL

menurut pedoman pelaksanaan ISO 26000 dan pencapaian tujuan internal

tanggung jawab sosial Pertamina dengan melihat persepsi tiga pemangku

kepentingan. Penulisan Skripsi ini merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan masukan dan perbaikan yang dapat membantu

penyempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak

banyak.

Bogor, Mei 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang

telah memberikan rahmat-Nya dan kemudahan dalam segala hal sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini

tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan

ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS selaku dosen pembimbing skripsi atas

bimbingan, arahan, serta sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Skripsi ini;

2. Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku dosen penguji utama, Heru Purwandari,

S.P, M.Si selaku dosen penguji wakil Departemen SKPM dan Martua

Sihaloho, S.P, M.Si selaku dosen uji petik skripsi, terimakasih atas masukan,

kritik dan arahannya yang sangat berharga dalam penulisan skripsi;

3. Ayahanda Aruji Hamiba, S.Pd dan Ibunda Muslimah, S.Pd, serta kakek dan

nenekku tersayang: H. Mat Tjik (alm), Hj. Tjik Iba (alm), H. Harun Djakfar

(alm) dan Hj. Rosidah, terimakasih untuk untaian doa, dukungan dan

semangat yang tak henti diberikan pada penulis;

4. Saudara-saudaraku: Eka Armawati, S.Pd, Bandarsa, S.Pd, Archimedes, S.E,

Dwi Armasusanti, S.E, Muhammad Yusuf Fikri, S.E, terimakasih untuk

semangat dan doanya;

5. Papa H. Agusman Bargal, Mama Hj. Mastoh, Tante „Ria‟ Nur Mulia, Kak Uli,

Kak Helmi, Ayuk Mara, Mas Basuki dan keponakan lucuku: Bima,

terimakasih untuk dukungan dan doanya;

6. Muhammad Rizki Allgusma, S.S yang selalu mendukung dan mendoakan

kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi. Terimakasih untuk

enam tahun kebersamaan yang berharga.

7. Mas Robert, Mbak Vega Pita, Mas Habibie, Mas Untung, Pak Kumis dari

Fungsi External Relation Pertamina UPMS II, Mas Kerangga Jaya „SDM‟,

mahasiswa magang di fungsi ER, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya

dalam penelitian dan magang di Pertamina UPMS II;

8. Pemerintah di Kecamatan SU II: Bapak Camat Heri A. Rasuan, S.H, Bapak

Sekcam M. Ichsanul A, S.Sos, M.Si, Bapak dan Ibu Lurah di wilayah

Kecamatan SU II, serta seluruh staf di kantor kecamatan dan ketujuh

kelurahan yang telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian untuk

skripsi ini;

9. Para responden penelitian di wilayah Kecamatan Seberang Ulu II yang sudah

meluangkan waktunya untuk „diganggu‟ oleh penulis, terimakasih untuk

bantuan dan kerjasamanya;

10. Mas Mahmudi Siwi dan Mas Reza Ramayana, terimakasih untuk dukungan

moral, buku-buku dan diskusi yang sangat membantu proses penulisan skripsi

ini;

11. My Bestie: Rinaldy Yusuf, S.KPM, terimakasih atas doa, semangat, sindiran, saran, kritik dan bantuannya dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi

ini;

12. Wisma Pelangi 73: Kak Lia, Linda, Ita, Nunu, terimakasih atas semangatnya.

Nunu „Nurul Qomariasih‟, terimakasih pula atas bantuannya dalam pengolahan data penelitian;

13. Quadra Pop Girls: Na, Mpit, Niaw, Dion, Ami, terimakasih untuk semangat, dukungan, doa dan tawa-tangisnya;

14. Sahabat-sahabat sesama insomaniac: Aditya Wahyu Purnama, Ferdiansyah,

Inerema FDP, M. Idrus Alamsyah, St. Rahayu Pratami Lexianingrum,

member grup alumni PK SMAN 4, member grup alumni SLTPN 20,

terimakasih telah setia menemani penulis mengerjakan Skripsi hingga subuh;

15. Abdillah Apri Sudarmanto, Yovan Dupriliandika Zefta dan Muhammad Iqbal

Pangindoman yang setiap saat menanyakan perkembangan penulisan skripsi,

terimakasih untuk bantuan, doa dan semangatnya; dan

16. Teman-teman KPM‟43, Bu Susi, Mbak Icha, Mbak Maria serta semua pihak

yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Kegunaan Penelitian ... 7

BAB II PENDEKATAN TEORITIS ... 9

2.1 Tinjauan Pustaka... 9

2.1.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) ... 9

2.1.2 Konsep PKBL... 19

2.1.3 Konsep Persepsi... 2.1.4 Konsep Pemberdayaan ... 22

2.1.5 Konsep Efektivitas ... 23

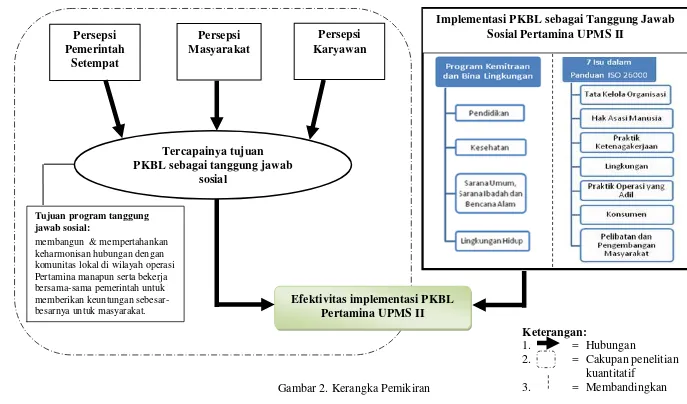

2.2 Kerangka Pemikiran ... 24

2.3 Hipotesa Penelitian ... 28

2.3.1 Hipotesa Pengarah... 28

2.3.2 Hipotesa Uji ... 28

2.4 Definisi Operasional ... 28

2.5 Definisi Konseptual ... 28

BAB III METODE PENELITIAN ... 32

3.1 Metode Penelitian ... 32

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 33

3.3 Teknik Penentuan Informan, Subjek Kasus dan Responden ... 33

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 36

3.4.1 Pengamatan Berperanserta ... 37

3.4.2 Penelusuran Dokumen ... 37

Halaman

3.5 Teknik Analisis Data ... 38

BAB IV PROFIL KOMUNITAS DAN PERUSAHAAN ... 40

4.1 Profil Komunitas... 40

4.2 Profil Perusahaan ... 44

4.2.1 Profil Fungsi External Relation (ER) ... 45

4.3 Ikhtisar ... 48

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN SOCIAL RESPONSIBILITY DAN IMPLEMENTASI PKBL PERTAMINA UPMS II ... 50

5.1 Pedoman Pelaksanaan Social Responsibility... 50

5.2 Implementasi PKBL ... 63

5.3 Ikhtisar ... 69

BAB VI PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PKBL ... 73

6.1 Persepsi Pemangku Kepentingan... 73

6.2 Ikhtisar ... 97

BAB VII PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PKBL ... 99

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN ... 105

8.1 Kesimpulan... 105

8.2 Saran ... 107

DAFTAR PUSTAKA ... 109

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Seberang Ulu II pada Agustus 2010 .. 41

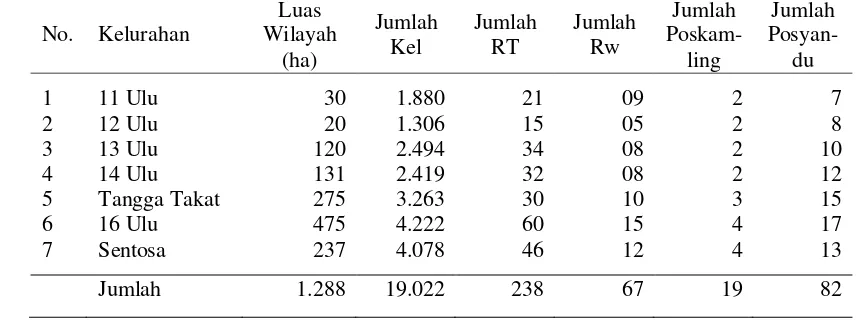

Tabel 2. Jumlah Keluarga, RT, RW, Poskamling, Posyandu dan Luas Wilayah

Masing-masing Kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu II ... 41

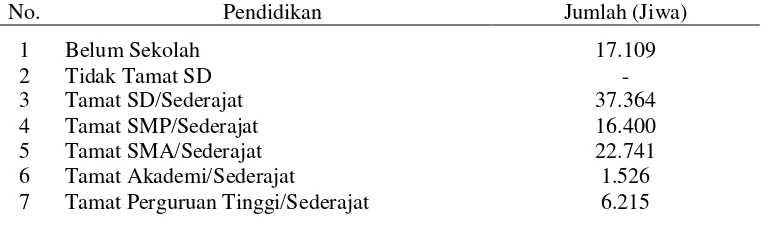

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan SU II tahun

2007 ... 42

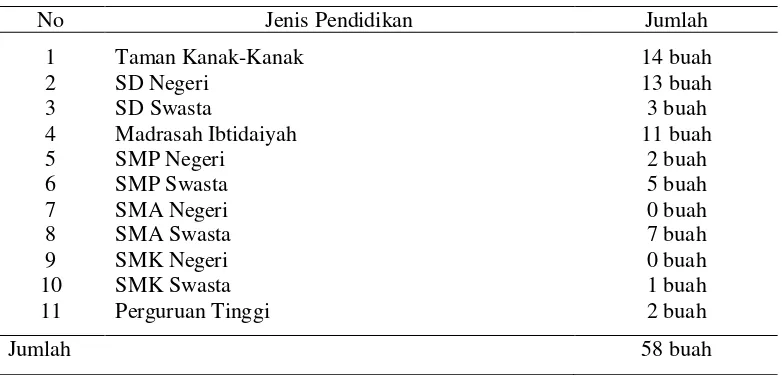

Tabel 4. Sarana Pendidikan di Kecamatan SU II Tahun 2007 ... 43

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan menurut Kelurahan Tahun

2007 ... 43

Tabel 6. Frekuensi Persepsi Tiga Pemangku Kepentingan Mengenai Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 73

Tabel 7. Frekuensi Persepsi Pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II Mengenai

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 75

Tabel 8. Frekuensi Persepsi Pemerintah Lapisan Staf Kecamatan SU II

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 76

Tabel 9. Frekuensi Persepsi Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu II

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 83

Tabel 10. Frekuensi Persepsi Masyarakat Peserta PKBL Pertamina UPMS II

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 84

Tabel 11. Frekuensi Persepsi Masyarakat Non Peserta PKBL Pertamina UPMS

II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 85

Tabel 12. Frekuensi Persepsi Responden Ibu Rumah Tangga Peserta Mengenai

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 87

Tabel 13. Frekuensi Persepsi Responden Ibu Rumah Tangga Non Peserta

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 88

Tabel 14. Frekuensi Persepsi Responden Swasta Mengenai Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 89

Tabel 15. Frekuensi Persepsi Responden PNS Mengenai Tanggung Jawab Sosial

Halaman

Tabel 16. Frekuensi Persepsi Responden Karyawan Pertamina UPMS II

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 93

Tabel 17. Frekuensi Persepsi Karyawan Lapisan Non Pengambil Keputusan

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 95

Tabel 18. Persepsi Pemangku Kepentingan Pertamina UPMS II Tahun 2010... 97

Tabel 19. Distribusi Tingkat Keberhasilan PKBL Berdasarkan Kategori Persepsi

Pemangku Kepentingan Pertamina UPMS II Tahun 2010 ... 99

Tabel 20. Distribusi Tingkat Keberhasilan PKBL Menurut Persepsi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

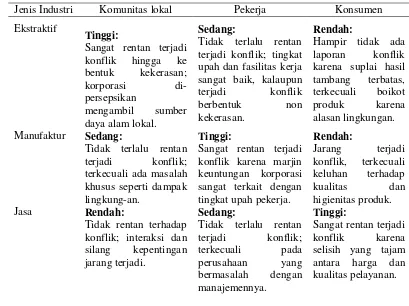

Gambar 1. Matriks Tingkat Dinamika Konflik Korporasi-Stakeholder ... 19

Gambar 2. Kerangka Pemikiran ... 27

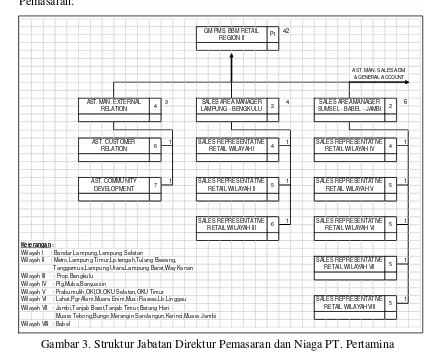

Gambar 3. Struktur Jabatan Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina ... 46

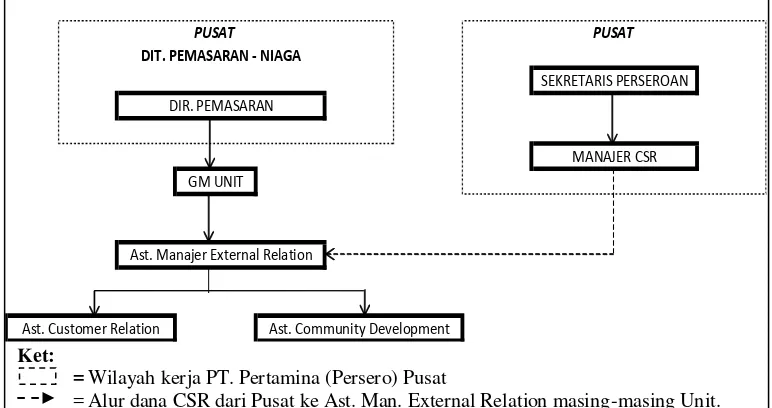

Gambar 4. Bagan Alur Sumber Dana CSR PT. Pertamina (Persero) ... 47

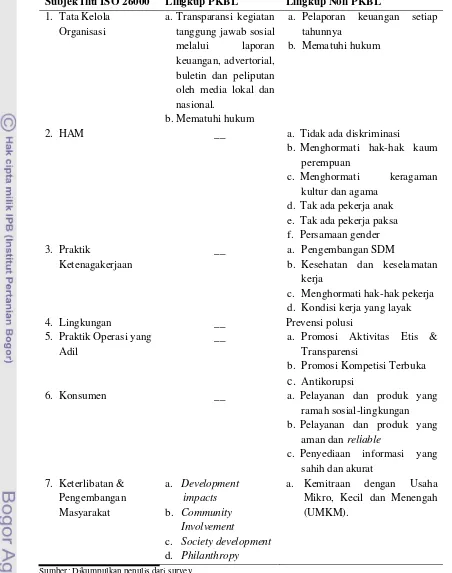

Gambar 5. Matriks Perbandingan Subjek Inti ISO 26000 dan Lingkup PKBL serta Non PKBL ... 70

Gambar 6. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemangku Kepentingan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 74

Gambar 7. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemerintah Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 755

Gambar 8. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Pemerintah Lapisan Staf Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 77

Gambar 9. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 83

Gambar 10. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Peserta PKBL Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial PerusahaanTahun 2010 ... 85

Gambar 11. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Masyarakat Non Peserta PKBL di Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 86

Gambar 13. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden Ibu

Rumah Tangga Non Peserta di Kecamatan SU II Mengenai

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 88

Gambar 14. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden Swasta di

Kecamatan SU II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tahun 2010 ... 90

Gambar 15. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Responden PNS

Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2010 ... 89

Gambar 16. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Pertamina

UPMS II Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun

2010 ... 94

Gambar 17. Grafik Lingkaran Distribusi Frekuensi Persepsi Karyawan Non

Pengambil Keputusan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah diwajibkan untuk

melaksanakan program pembinaan pada usaha kecil bahkan sebelum disahkannya

UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Pembinaan usaha kecil oleh

BUMN mulai dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan),

Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pedoman

pembinaan usaha kecil tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian sampai

akhirnya menjadi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang diperkuat dengan

Peraturan Menteri Negara No. 5 tanggal 27 April 2007 tentang Program

Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

yang berlaku hingga saat ini.

Program Kemitraan BUMN dan Bina Lingkungan atau biasa disebut

PKBL adalah program untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi

ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam rangka

mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya

pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha

dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri tentang BUMN No. 5

tahun 2007, Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba BUMN. Besaran dana untuk dua program ini adalah masing-Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan masing-Usaha Milik Negara dengan

Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

Tahun 2007, tahun yang sama dengan pengesahan UU tentang Perseroan

Terbatas No. 40, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

memberikan sambutan dalam sebuah Forum CSR-UKM 2007 dengan tema

“Seminar & Pameran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah”. Dalam seminar dan pameran ini, Menteri Negara

Koperasi dan UKM Indonesia menyebutkan bahwa sejak tahun 1989, BUMN

telah berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial dengan membantu

pengusaha UKM dan program tersebut dikenal dengan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL).2 Ketua Panitia Khusus UU Perseroan Terbatas, Akil

Mochtar, menyebutkan juga bahwa salah satu alasan tanggung jawab sosial harus

diatur adalah karena kewajiban tanggung jawab sosial sudah diterapkan pada

BUMN dalam bentuk kewajiban menyisihkan sebagian besar laba bersihnya untuk

keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar

BUMN (Fajar 2010). Dengan kata lain, seringkali tanggung jawab sosial pada

BUMN diartikan sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region II Sumbagsel

atau yang selanjutnya disebut Pertamina UPMS II merupakan salah satu unit

pemasaran dari PT. Pertamina (Persero) yang memiliki wilayah operasi pada lima

provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan

Lampung dengan pusat lokasinya berada di Kecamatan Seberang Ulu II,

Palembang, Sumatera Selatan. Pada awal berdirinya, perusahaan minyak yang

beroperasi di wilayah Palembang ini dikuasai oleh Belanda. Berbagai fasilitas

yang diperoleh karyawan perusahaan di masa penguasaan Belanda, baik berupa

sarana tempat tinggal maupun kemudahan memperoleh akses terhadap sarana

kesehatan dan pendidikan untuk keluarga karyawan dalam sebuah kompleks milik

perusahaan tentu memperlihatkan perbedaan yang ada antara perusahaan dan

masyarakat. Setelah Indonesia merdeka dan secara resmi mengambil alih

perusahaan tersebut, berbagai fasilitas pra kemerdekaan tersebut masih ada yang

bertahan hingga sekarang. Dengan kata lain, meski tidak semencolok seperti

2

sebelum kemerdekaan, jarak sosial antara perusahaan dan penduduk setempat

tersebut masih terlihat.

Kota Palembang saat ini memang belum terlepas dari masalah

ketenagakerjaan dan mencoloknya kesenjangan sosial. Seperti yang ditulis dalam

website kepolisian wilayah Sumatera Selatan, mencoloknya kesenjangan sosial serta masalah ketenagakerjaan merupakan ancaman dalam menjaga ketertiban dan

keamanan masyarakat Palembang. Sementara itu, masyarakat Palembang

cenderung temperamental dan suka membawa senjata tajam3. Kondisi ini tentu

semakin menyulut kriminalitas di Kota Palembang, termasuk Kecamatan

Seberang Ulu (SU) II.

Beroperasi di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan

ketimpangan sosial yang mencolok seperti yang umumnya terjadi pada wilayah

dengan kerekatan sosial yang rendah sebenarnya bukanlah sebuah hal yang

menguntungkan bagi sebuah bisnis. Perusahaan harus berusaha keras untuk

memperoleh lisensi sosialnya dalam beroperasi di wilayah seperti ini. Pertamina

UPMS II tentu menyadari hal ini. Ketika peraturan mengenai kewajiban

melaksanakan tanggung jawab sosial bagi perseroan diberlakukan, perusahaan

yang telah lebih dulu melaksanakan Program Kemitraan dan Bina lingkungan ini

lalu mengadopsi konsep PKBL sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan

dijalankan oleh fungsi External Relation (ER). Dengan konsep PKBL sebagai

bentuk tanggung jawab sosial perusahaannya, maka Pertamina UPMS II telah

mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk program tanggung jawab sosialnya.

Namun, ekspektasi pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan

eksternal perusahaan seringkali lebih tinggi dari apa yang dapat dilakukan

perusahaan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut

bagaimana efektivitas implementasi PKBL sebagai tanggung jawab sosial Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

3

1.2 Perumusan Masalah

PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region II Sumbagsel

adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang pemasaran produk minyak dan gas

bumi. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, maka perusahaan ini

harus melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah serta bina lingkungan atau

PKBL. Namun, pada tahun 2007, saat UU tentang Perseroan Terbatas No. 40

diberlakukan, Pertamina yang mengelola sumberdaya alam juga dikenai

kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di masyarakat, tanggung jawab

sosial sesungguhnya adalah jalan bagi perusahaan untuk memperoleh „izin sosial‟

(berupa dukungan) dari masyarakat dalam beroperasi (Warhurst dalam Sukada

et.al. 2007) walau utamanya pelaksanaan tanggung jawab sosial tetap diawali dengan manajemen dampak berupa upaya meminimumkan dampak negatif dan

memaksimumkan dampak positif atas kehadiran perusahaan. Pada Pertamina

UPMS II, tanggung jawab sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk PKBL dengan

berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta sarana

prasana dan bencana alam.

Lokasi dimana Pertamina UPMS II beroperasi adalah wilayah dengan

ketimpangan sosial yang mencolok serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Tentu

bukan sebuah hal yang mudah untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam

beroperasi di wilayah seperti ini. Disamping itu, ekspektasi pemangku

kepentingan eksternal perusahaan seringkali lebih tinggi dari apa yang dapat

dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, secara garis besar, pertanyaan yang akan

dikaji lebih lanjut adalah bagaimana efektivitas implementasi PKBL sebagai

tanggung jawab sosial Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Terkait implementasi tanggung jawab sosial, International Organization

for Standardization (ISO) telah membuat panduan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berlaku untuk jenis perusahaan tertentu saja, tapi berlaku

di semua jenis perusahaan. Meski tidak semua bagian dari standar internasional

yang dikenal sebagai ISO 26000 ini sesuai untuk semua jenis perusahaan, namun

yang termasuk dalam cakupan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut antara

lain tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, isu

lingkungan, praktik operasi yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan

pengembangan masyarakat. Adapun komponen panduan ISO 26000 lainnya

adalah prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, isu-isu terkait tanggung jawab sosial

dan cara untuk menyatukan kegiatan tanggung jawab sosial ke dalam strategi,

sistem, praktik dan proses-proses yang telah berlangsung dalam organisasi.

Lantas, ketika konsep PKBL pada Pertamina UPMS II diadopsi untuk menjadi

bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, maka muncul pertanyaan:

bagaimana implementasi PKBL Pertamina UPMS II dan sejauh mana implementasi tersebut dapat memenuhi „standar kinerja‟ Social Responsibility menurut panduan ISO 26000?

Stakeholder engagement adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan mengetahui kepentingan mereka

terhadap keputusan dan aktivitas perusahaan maka perusahaan dapat

mengidentifikasi serta mengatasi dampak operasinya terhadap para pemangku

kepentingan tersebut. Namun, seringkali persepsi atau cara para pemangku

kepentingan tersebut dalam memaknai tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah

sesuai dengan makna tanggung jawab sosial itu sendiri sehingga ekspektasi atau

harapan mereka terhadap perusahaan menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi

perusahaan. Selisih antara harapan dan kenyataan yang terjadi ini bukanlah hal

yang menguntungkan bagi perusahaan sebab berpeluang menciptakan konflik

antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. Pada perusahaan yang bergerak

di bidang ekstraktif seperti Pertamina UPMS II, pemangku kepentingan yang

paling rentan untuk terjadi konflik dengan perusahaan adalah komunitas lokal.

Artinya, masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan yang penting untuk

diperhatikan persepsinya oleh Pertamina UPMS II. Selain masyarakat lokal,

pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga merupakan pemangku kepentingan

kritis yang penting untuk diperhatikan perusahaan. Kemudian, pemangku

kepentingan perusahaan tidak hanya berupa pemangku kepentingan eksternal saja

seperti masyarakat lokal dan pemerintah. Pemangku kepentingan internal seperti

mengkaji efektivitas PKBL Pertamina UPMS II, menjadi penting untuk

mengetahui terlebih dahulu bagaimana persepsi karyawan Pertamina UPMS

II, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri?

Pertamina UPMS II tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai dalam

implementasi tanggung jawab sosialnya. Seperti yang dituangkan dalam website

PT. Pertamina, tujuan dari Program Social Responsibility and Community

Development PT. Pertamina (Persero) adalah membangun dan mempertahankan keharmonisan hubungan dengan komunitas lokal di wilayah operasi Pertamina

manapun serta bekerja bersama-sama pemerintah untuk memberikan keuntungan

sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tujuan eksternal tanggung jawab sosial PT.

Pertamina (Persero) adalah untuk membantu pemerintah Indonesia memperbaiki

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melalui pelaksanaan

program-program yang membantu pencapaian target MDG‟s. Kemudian, tujuan internal

tanggung jawab sosial PT. Pertamina (Persero) adalah untuk membangun

hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan

untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun

reputasi korporasi. Untuk mencapai tujuan internal ini, PT. Pertamina di seluruh

wilayah operasi di Indonesia memberlakukan kriteria tanggung jawab sosial

Pertamina, yaitu bermanfaat, berkelanjutan, dekat dengan wilayah operasi,

publikasi dan mendukung PROPER dengan 4 strategic initiatives, yaitu

pendidikan, kesehatan, lingkungan serta infrastruktur dan peduli bencana. Namun,

seringkali persepsi atau cara para pemangku kepentingan dalam memaknai

tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah sesuai dengan pemaknaan tanggung

jawab sosial oleh perusahaan sendiri hingga ekspektasi atau harapan mereka

terhadap perusahaan menjadi sesuatu yang sulit dipenuhi perusahaan. Selain itu,

ketika fokus pencapaian perusahaan mengutamakan pemerintah dan masyarakat,

seringkali pemangku kepentingan internal merasa diabaikan. Oleh karena itu,

menjadi penting untuk diungkap bagaimana hubungan antara persepsi dari

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana

efektivitas implementasi PKBL Pertamina UPMS II di Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan utama ini akan dijawab melalui tujuan-tujuan khusus penelitian, yaitu:

1. Mengidentifikasi implementasi PKBL yang diterapkan oleh Pertamina UPMS

II.

2. Mengkaji sejauh mana implementasi PKBL Pertamina UPMS II memenuhi

„standar kinerja‟Social Responsibility menurut panduan ISO 26000.

3. Mengidentifikasi persepsi karyawan Pertamina UPMS II, masyarakat dan

pemerintah Kecamatan Seberang Ulu II mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan.

4. Mengkaji hubungan antara persepsi ketiga pemangku kepentingan mengenai

tanggung jawab sosial perusahaan dan efektivitas implementasi dari PKBL

yang diterapkan Pertamina UPMS II.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis dan civitas akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan

bagi penulis sendiri, menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya serta menambah perbendaharaan kepustakaan bagi Departemen

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor di

bidang tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL.

2. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan

mengenai efektivitas implementasi PKBL menurut ISO 26000 dan persepsi

beberapa pemangku kepentingan perusahaan mengenai tanggung jawab sosial

perusahaan itu sendiri.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat

mengenai program tanggung jawab sosial dan kaitannya dengan para

4. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan

kebijakan yang tepat terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan Badan

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang masih hangat dibicarakan hingga saat ini.

Berbagai perdebatan mengenai arti, standar pelaksanaan CSR serta wajib atau

tidaknya perusahaan memperhatikan kegiatan sosial dan lingkungan masih

mewarnai perkembangan konsep ini. Pengertian CSR yang muncul pun beragam

dan mempunyai penekanan pada dimensi yang berbeda-beda. Meski demikian,

hasil dari uji statistik yang dilakukan Alexander Dahlsrud terhadap tiga puluh

tujuh definisi CSR yang paling popular menunjukkan bahwa beragam definisi

tersebut memiliki konsistensi dalam lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial,

lingkungan, pemangku kepentingan dan sifat voluntari (Dahlsrud 2008 dalam

Jalal 2009).

Seiring perkembangannya, CSR didefinisikan dengan beragam. Beberapa

mengartikan CSR sebagai komitmen bisnis, sementara yang lain menyebutkan

bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah kewajiban. Namun,

terlepas dari hal tersebut, pada dasarnya berbagai perkembangan definisi dari CSR

ini semakin mendekatkan CSR dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut Serageldin ([tidak bertahun]) dalam Sukada et al (2007), “pembangunan

berkelanjutan adalah suatu proses dimana generasi mendatang memperoleh modal

per kapita sebanyak yang telah diperoleh oleh generasi masa sekarang atau bahkan

lebih banyak lagi”. Modal yang dimaksud tersebut mencakup modal natural,

ekonomi, sosial, budaya, politik dan personal (Sukada et al 2007). Artinya,

tanggung jawab etis bisnis dan perusahaan mencakup dua dimensi di luar

ekonomi, yaitu aspek sosial dan lingkungan sehingga kata „social‟ dalam CSR harus dibaca sebagai „social and environmental‟. 4 Oleh karena itu, Sukada et al

(2007) dalam buku Membumikan Bisnis Berkelanjutan pun mendefinisikan CSR

4

sebagai segala upaya manajemen yang dilakukan entitas bisnis untuk mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial

dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan

dampak positif di setiap pilar.

Kegiatan CSR pada praktiknya seringkali hanya menekankan pada salah

satu aspek saja, tergantung pada definisi mana yang dianut oleh perusahaan atau

organisasi bisnis. Berbagai standar CSR yang berkembang dan populer di dunia

memang cenderung menekankan pada salah satu aspek saja akibat keberagaman

definisi CSR ini. Selain itu, membuat sebuah standar kinerja CSR yang universal

bukanlah suatu hal yang mudah. International Organization for Standardization

(ISO) pernah mencoba memprakarsai pembentukan standar universal mengenai

kinerja CSR ini, namun akhirnya malah menurunkan targetnya hanya menjadi

guidelines of social responsibility saja.5

CSR adalah sebuah istilah yang baru merebak di Indonesia. Tahun 2007

lalu, Indonesia menjadi negara pertama yang mengatur CSR ke dalam sebuah

regulasi dengan mengesahkan UU tentang Perseroan Terbatas No. 40 yang

mengatur mengenai tanggung jawab sosial atau CSR. Undang-undang Perseroan

Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007 ayat satu menyatakan bahwa Perseroan

Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan

sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu,

Pasal 74 ayat 2 menyatakan bahwa dana CSR dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran. Ayat ketiga pada pasal ini menekankan bahwa PT yang

tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dimana ayat keempat menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.6

2.1.1.1 Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Sukada et al (2007) mendefinisikan CSR sebagai segala upaya manajemen

yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

berdasar keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan

5

Ibid., halaman 60.

6

meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif di setiap

pilar. Definisi CSR dari Committee Draft ISO 26000 Guidance on Social

Responsibility pada tahun 2009 bahkan lebih rinci lagi, yaitu:

„Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.‟ (Draft ISO

26000 2009 dalam Jalal 2010)

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan CSR utamanya

dimulai dengan manajemen dampak dari aktivitas bisnis atau perusahaan. Setiap

kegiatan perusahaan tentu disadari pasti memiliki dampak, baik positif maupun

negatif. Oleh karena itu, perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang turut

membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan harus

memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif yang

ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, agar tidak merugikan

masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. CSR juga berarti bahwa

perusahaan harus taat pada regulasi kemudian berusaha melampaui regulasi

(beyond compliance) tersebut dalam arti yang positif. Pada akhirnya, CSR akan menjamin keberlangsungan perusahaan selama mungkin bahkan dengan profit

yang tinggi sebab perusahaan telah diterima menjadi „bagian‟ dari komunitas

setempat sehingga aktivitas berbisnis menjadi lebih kondusif. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa CSR bukanlah suatu kegiatan amal dari perusahaan. CSR

merupakan bagian dari aktivitas bisnis berupa investasi sosial untuk memperoleh

profit sekaligus „lisensi sosial‟ dari para pemangku kepentingan perusahaan.

Perbedaan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan

menyebabkan konsep CSR sering disamakan bahkan dipertukarkan dengan

berbagai konsep lain yang sebenarnya berbeda. Beberapa konsep yang sering

tertukar dengan CSR adalah sebagai berikut (Sukada et al 2007):

1. Corporate Citizenship

Konsep ini sebenarnya lebih luas daripada CSR sebab corporate

kewajiban yang mendudukkan perusahaan pada posisi quasi state atau setengah negara. Konsep ini memandang perusahaan sebagai warga negara

yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun, pada saat yang bersamaan,

perusahaan dipandang pula sebagai pihak yang menjamin dipenuhinya hak-hak

warga negara yang berada di wilayah jangkauan operasinya. Hal ini tentu

tidaklah dapat dipersamakan dengan konsep CSR.

2. Corporate Philanthropy

Konsep filantrofi perusahaan sesungguhnya jauh lebih sempit dibanding

CSR. CSR menuntut perusahaan bertanggung jawab meminimumkan dampak

negatif dan memaksimumkan dampak positif, sedangkan filantrofi hanya

berkenaan dengan pemberian sukarela dari perusahaan. CSR memandang

investasi sosial sebagai upaya memaksimumkan dampak positif (berkaitan

dengan pemangku kepentingan khusus bisnis perusahaan, terutama masyarakat

di wilayah dampak) sedangkan filantrofi tidak terlalu mempedulikan apakah

pemberian itu berkenaan dengan dampak operasi atau tidak.

3. Corporate Responsibility

Konsep ini dinilai terlalu luas atau tidak spesifik (ketika CSR sudah ada)

atau lebih mewakili tanggung jawab memaksimumkan keuntungan bagi

pemilik modal (ketika CSR belum ada). Konsep CR ini memang muncul

karena anggapan bahwa kata „social‟ dalam CSR dapat membawa

kesalahpahaman. Namun, penggunaan kata ini sesungguhnya dimaksudkan

menekankan bentuk tanggung jawab di luar tanggung jawab lain yang

sebelumnya sudah dijalankan. Kata „social‟ dalam CSR harus dibaca sebagai „social and environment‟; yang bahkan juga mencakup pengertian keuntungan ekonomi bagi pemangku kepentingan di luar pemilik modal. CSR harus

dipahami sebagai tanggung jawab pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan

pada seluruh pemangku kepentingan di luar pemilik modal.

2.1.1.2 Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

Indonesia yang menjadi negara pertama yang meregulasi kebijakan

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menyebutkan pada UU tentang

Perseroan Terbatas No. 40 pasal 1 angka ketiga bahwa Tanggung Jawab Sosial

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya.

Terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 pasal 74 tahun 2007 tersebut

memaparkan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau

bersangkutan dengan sumberdaya alam wajib menjalankan tanggung jawab

sosial dan lingkungan,

2. Dana CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,

3. Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan,

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh Peraturan

Pemerintah.

2.1.1.3 Standar Kinerja Corporate Social Responsibility (CSR)

Standar kinerja CSR yang berkembang sangat beragam akibat berbagai

definisi yang berkembang mengenai CSR. Menurut catatan Urminsky, dari 258

standar CSR yang diidentifikasi, sebagian besar (67 persen) dibuat oleh

perusahaan sendiri, hingga pihak lain tak banyak yang mengetahui. Lalu, 11

persen dibuat oleh kumpulan perusahaan; 8 persen dibuat lewat proses multipihak;

7 persen dibuat oleh organisasi nonpemerintah; 3,5 persen dibuat asosiasi pekerja;

dan 0,4 persen dibuat oleh pemerintah. Dari sekian banyak standar CSR yang

teridentifikasi tersebut, hanya 8 persen yang menyatakan komitmen melaporkan

standar yang dipergunakan dan 6 persen saja yang tertarik pada pemantauan dan

evaluasi oleh pihak eksternal (Sukada et al 2007).

Terdapat tujuh standar CSR yang paling berpengaruh saat ini (Kathryn

Gordon dalam Sukada et al 2007). Ketujuh standar tersebut adalah Global

International Organization for Standardization (ISO) pada tahun 2005 membuat suatu standar kinerja CSR yang tidak hanya menitikberatkan pada salah

satu aspek saja atau dengan kata lain standar kinerja CSR yang „menyeluruh‟.

Tetapi, hal ini tidaklah mudah. Dalam proses pembuatannya, standar kinerja CSR

yang diresmikan pada bulan November 2010 lalu ini akhirnya di„turun‟kan

menjadi hanya pedoman social responsibility saja.

Pedoman CSR atau ISO 26000 dalam draft terbarunya menyebutkan ada

tujuh core subjects yang menjadi pedoman pelaksanaan CSR7, yaitu:

1. Isu Tata Kelola Organisasi

‘Governance systems may vary, depending on the size and type of organization and the economic, political, cultural and social contexts in which it operates. Although governance processes and structures take many different forms, both formal and informal, all organizations make and implement decisions within a governance system. The governance system within an organization is directed by the person or group of persons having the authority and

responsibility for pursuing the organization’s objectives.’

Sistem tata kelola dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan ukuran

organisasi serta konteks ekonomi, politik, budaya dan sosial dimana mereka

beroperasi. Meskipun berbagai proses dan struktur tata kelola memiliki bentuk

yang berbeda-beda, baik formal dan informal, semua organisasi membuat dan

mengimplementasikan keputusan dalam sebuah sistem tata kelola. Sistem tata

kelola dalam organisasi diarahkan oleh orang atau sekelompok orang yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengejar tujuan organisasi.

2. Isu Hak Asasi Manusia

‘While the state has the primary obligation to protect, promote and uphold human rights, the Universal Declaration of Human Rights calls on every individual and every organ of society to play its part in securing the observance of the rights set forth in the Declaration. Hence an organization has a responsibility to safeguard human rights in its operations, as well as in its wider sphere of influence.’

Bila negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, mempromosikan

dan menegakkan hak asasi manusia, maka Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia menghimbau setiap individu dan elemen masyarakat untuk memainkan

perannya dalam menjamin kepatuhan terhadap hak-hak yang tercantum dalam

7

Deklarasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk

menjaga hak asasi manusia dalam operasinya, serta dalam lingkup pengaruh yang

lebih luas.

3. Isu Praktik Ketenagakerjaan

‘The labour practices of an organization can have great impact on society and thereby can contribute significantly to sustainable development. The creation of jobs, as well as wages and other compensation paid for work performed are among an organization's most important economic impacts. Meaningful and productive work is an essential element in human development.’

Praktik buruh suatu organisasi dapat berdampak besar pada masyarakat

dan dengan demikian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

pembangunan berkelanjutan. Penciptaan lapangan kerja, serta upah dan

kompensasi lainnya yang dibayarkan untuk pekerjaan yang dilakukan adalah salah

satu dampak ekonomi paling penting dari keberadaan organisasi. Bermakna dan

bekerja produktif adalah elemen penting dalam pembangunan manusia.

4. Isu Lingkungan

‘Addressing environmental issues is not only a precondition for the survival and prosperity of our generation; it is a responsibility our generation should fulfill so as to enable future generations to enjoy a sustainable global environment. An organization should be mindful that environmental responsibility is a part of the social responsibility of any organization.’

Isu-isu lingkungan tidak hanya merupakan prasyarat untuk kelangsungan

hidup dan kesejahteraan generasi kita; yang merupakan tanggung jawab yang

harus generasi kita harus penuhi sehingga memungkinkan generasi mendatang

untuk menikmati lingkungan global yang berkelanjutan. Sebuah organisasi harus

menyadari bahwa tanggung jawab lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab

sosial dari setiap organisasi.

5. Isu Praktik Operasi yang Adil

Praktek operasi yang adil akan memperbaiki lingkungan bila organisasi:

mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan keandalan dan keadilan

transaksi komersial, mencegah korupsi dan mempromosikan proses politik yang

adil. Organisasi harus menggunakan kekuatan relatif mereka dan posisi dalam

hubungan mereka dengan organisasi-organisasi lain untuk mempromosikan hasil

positif.

6. Isu Konsumen

‘Consumers are among an organization's important stakeholders. An organization's operations and output have a strong impact on those who use its goods or services, especially when they are individual consumers. Consumers are referees in the competitive marketplace, and their preferences and decisions have a strong influence on the success of most organizations.’

Konsumen adalah salah satu pemangku kepentingan organisasi. Operasi

dan output suatu organisasi memiliki dampak yang kuat pada mereka yang

menggunakan barang atau jasa, terutama ketika mereka adalah konsumen

individu. Referensi konsumen di pasar yang kompetitif, serta preferensi dan

keputusan mereka memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan sebagian besar

organisasi.

7. Isu Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

‘The need for contributions to social and economic development in order to reduce poverty and improve poor social conditions is universally accepted. The critical need to address issues of social and economic development is reflected in the United Nations Millennium Declaration.’

Kebutuhan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi untuk

mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat miskin

secara universal diterima. Kebutuhan kritis untuk menangani masalah-masalah

pembangunan sosial dan ekonomi tercermin dalam Deklarasi Milenium PBB.

2.1.1.4 Definisi Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Menurut Sukada et al (2007), “perusahaan bertanggung jawab kepada

siapa pun yang terpengaruh operasinya”. Sukada et al (2007) juga memaparkan

bahwa pemangku kepentingan mengacu pada “persons and groups that affect or

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menimbang derajat relevansi

pemangku kepentingan perusahaan (Mitchell et al 1997 dalam Sukada et al 2007),

yaitu kekuasaan, legitimasi dan urgensi. Kekuasaan adalah derajat kemampuan

pemangku kepentingan untuk mempengaruhi perusahaan melalui penggunaan

unsur-unsur koersif atau pemaksaan; insentif atau disinsentif material; dan

normatif atau simbolik. Legitimasi operasional perusahaan berasal dari perilaku

yang disetujui norma-norma yang berlaku setempat. Urgensi didefinisikan sebagai

klaim pemangku kepentingan untuk tindakan segera yang didasarkan pada

sensitivitas waktu atau sejauh mana keterlambatan dapat diterima; atau sepenting

apa pemenuhan klaim itu terhadap status hubungan dengan perusahaan.

Driscoll dan Starik (2004) dalam Sukada et al (2007) menambahkan

kedekatan (proximity) menjadi kriteria keempat dalam pertimbangan derajat

relevansi tersebut. Dari sejumlah penelitian disimpulkan kedekatan spasial sama

pentingnya dengan urgensi. Artinya, komunitas yang bermukim lebih dekat

dengan perusahaan merupakan pemangku kepentingan yang harus dianggap

penting. Lalu, dengan menggunakan keempat kriteria yang telah diajukan,

disimpulkan bahwa lingkungan fisik merupakan pemangku kepentingan yang sah

dari perusahaan.

Sukada et al (2007) memaparkan bahwa organisasi bisnis memiliki dua

kategori pemangku kepentingan, yakni primer dan sekunder. Pemangku

kepentingan primer adalah pemilik, konsumen, karyawan, pemasok dan mitra

bisnis. Di luar itu, tergantung dari lingkungan di mana perusahaan beroperasi.

Semua perusahaan memiliki pemangku kepentingan sekunder kritis yang

keberadaannya berperan penting terhadap keberlangsungan operasionalnya.

Masyarakat dan pemerintahan yang berwenang merupakan dua diantaranya. Lalu,

perusahaan juga menghadapi sebarisan pemangku kepentingan sekunder khusus

yang muncul karena kepentingan tertentu, aktivitas bisnis, serta tujuan perusahaan

sendiri. Pemangku kepentingan ini termasuk diantaranya media massa, kelompok

masyarakat sipil, ornop, organisasi internasional mitra bisnis, asosiasi dagang,

maupun asosiasi industri.

Menurut Handy (2003) dalam Radyati (2008), kini tujuan keberadaan

lebih baik dengan tujuan tidak hanya memaksimalkan nilai pemegang saham,

akan tetapi juga memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan

(stakeholders). Stakeholders perusahaan ada yang di dalam perusahaan (internal stakeholders), dan ada yang berada di luar perusahaan (external stakeholders).

Internal stakeholders terdiri dari para karyawan dan seluruh anggota perusahaan,

termasuk pemegang saham. External stakeholders terdiri dari pemasok, komunitas

lokal, masyarakat luas, pesaing, pemerintah, kompitetitor dan masyarakat dunia.

Bila hubungan dengan pemangku kepentingan tidak ditangani dengan baik

oleh perusahaan, maka dapat berujung pada konflik. Konflik antara perusahaan

dan masyarakat sering terjadi terutama pada perusahaan-perusahaan yang

bergerak di bidang ekstraktif. Situasi konflik tentu bukanlah hal yang

menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penguatan kohesi sosial penting

untuk dilakukan perusahaan. Dengan kuatnya kerekatan sosial, sebuah masyarakat

cenderung lebih menerima perbedaan dan mengelola konflik secara rasional

sebelum berkembang menjadi perseteruan yang brutal (Amri dan Sarosa 2008).

Prayogo (2008) menetapkan tiga stakeholder penting yang sering

bermasalah dalam relasinya dengan korporasi, yaitu komunitas lokal, pekerja dan

konsumen. Dengan menggunakan indikator dan parameter yang sama, dapat

diperbandingkan tingkat dinamika konflik korporasi dengan para stakeholder-nya.

Gambar 1 berikut ini menunjukkan gambaran umum tingkat dinamika konflik

Gambar 1. Matriks Tingkat Dinamika Konflik Korporasi-Stakeholder

Secara umum, terdapat kecenderungan bahwa tingkat dinamika konflik

tinggi dapat terjadi pada interaksi: (1) korporasi dengan komunitas lokal pada

industri ekstraktif; (2) korporasi dengan pekerja pada industri manufaktur; dan (3)

korporasi dengan konsumen pada industri jasa. Pola dinamika konflik ini dapat

diperlakukan sebagai sebuah kecenderungan, namun sangat membantu

menjelaskan variasi tingkat dinamika konflik antar jasa industri (Prayogo, 2008).

2.1.2 Konsep PKBL

Menurut UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 88, BUMN dapat

menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha

kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN (Ayat 1) dan ketentuan

lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba tersebut diatur dengan

Keputusan Menteri (Ayat 2).8 Lalu, Keputusan Menteri BUMN No.

Kep-236/MBU/2003 yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari UU no. 19 tahun 2003

8

DPR RI, 2003, Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,

menyebutkan pada Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Program Kemitraan

BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah

program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (Ayat 3) dan Program

Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh

BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian

laba BUMN (Ayat 4).9 Keputusan Menteri tersebut diperkuat kembali dengan

Peraturan Menteri tentang BUMN no. 5 tahun 2007.

Rincian panduan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

dipaparkan pada Peraturan Menteri tentang BUMN no. 5 tahun 2007.10 Khusus

untuk Program Bina Lingkungan, Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri ini

menyatakan bahwa dana untuk Program Bina Lingkungan bersumber dari

penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2 persen serta hasil bunga

deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan. Pada ayat 3 pasal

9 ini disebutkan bahwa untuk Perum, besarnya dana Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sedangkan untuk

Persero, besaran dana tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS). Namun, dalam kondisi tertentu, besarnya dana Program Kemitraan dan

dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak

dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri atau RUPS (ayat 4). Dana dari

laba dikurangi pajak yang telah ditetapkan tersebut diberikan selambat-lambatnya

45 hari setelah penetapan (ayat 5). Lalu, pembukuan dana Program Kemitraan dan

Program Bina Lingkungan ini dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan

BUMN Pembina (ayat 6). KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, http://202.51.31.250/id/files/peraturan/Kepmen/KEPMEN_236%20Thn%202003%20program %20kemitraan%20BUMN%20dengan%20usaha%20kecil%20dan%20program%20bina%20lingkungan.pdf,

diakses pada 6 Mei 2010, halaman 2.

a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun,

penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro

dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya.

b. Setiap tahun berjalan sebesar 70 puluh persen dari jumlah dana Program BL

yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina.

c. Setiap tahun berjalan sebesar 30 persen dari jumlah dana Program BL yang

tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.

d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina

dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana

Program BL tahun berikutnya.

e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :

1) Bantuan korban bencana alam;

2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;

3) Bantuan peningkatan kesehatan;

4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam;

f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

2.1.3 Konsep Persepsi

Menurut Ruslan (2006), persepsi adalah suatu proses memberikan makna

yang berakar dari berbagai faktor , yakni:

1. latar belakang budaya, kebiasaan dan adat-istiadat yang dianut seseorang atau

masyarakat;

2. pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas

pendapat atau pandangannya;

3. nilai-nilai yang dianut (moral, etika dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai

yang berlaku di masyarakat); dan

4. berita-berita dan pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai

pengaruh terhadap pandangan seseorang. Bisa diartikan bahwa berita-berita

yang dipublikasikan dapat menjadi pembentuk opini masyarakat.

Menurut Pareek (1996) dalam Sobur (2003), “persepsi adalah proses

memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data”. Persepsi dalam

perspektif ilmu komunikasi dapat disebut sebagai inti komunikasi, sedangkan

interpretasi sebagai inti persepsi yang identik dengan decoding dalam proses

komunikasi (Sobur, 2003). Menurut Wenburg dan Wilmot ([tidak bertahun])

dalam Mulyana (2000) dalam Sobur (2003), “persepsi dapat didefinisikan sebagai

cara organisme memberi makna”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah

suatu proses memberikan makna, pandangan atau penafsiran terhadap suatu pesan

atau informasi berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau

hubungan-hubungan yang diperoleh sebelumnya mengenai pesan tersebut.

2.1.4 Konsep Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan (empowerment) menurut Nasdian (2003) merupakan

suatu upaya menumbuhkan peranserta dan kemandirian sehingga masyarakat baik

di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki

kesejahteraan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, memiliki akses pada

sumberdaya, memiliki kesadaran kritis serta mampu melakukan pengorganisasian

dan kontrol sosial dari segala aktivitas pembangunan yang dilakukan

dilingkungannya. Dua elemen pokok pemberdayaan adalah partisipasi dan

kemandirian. Pemberdayaan dilakukan agar warga komunitas mampu

berpartisipasi untuk mencapai kemandirian.

Menurut Nasdian (2003), “partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil

oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri,

dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana

mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif”. Titik tolak dari partisipasi

adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut

sebagai subjek yang sadar. Partisipasi dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau

dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain;

2. partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah

mereka sendiri.11

11