SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR

TPA GALUGA

BUTET DESMAWATI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pengaruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terhadap Kualitas Air Sumur, Kesehatan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar TPA Galuga adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal untuk dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2010

Ground Water Quality, Society Health and Social Economic Aspects. Under Supervision of Syaiful Anwar and SUPRIHATIN

Most of Bogor Municipality garbae manajementbis in the fotm of open dumping site (TPA) in Galuga village. The facts of management in the field is indicating that the present of this TPA will polutte the well water and the healt of the surrounding community although migh also contribute of additions of income of this community. The pourposes of research where to identify the effects of Galuga TPA on the well water quality, to analyze the the relationship between TPA Galuga with society economical aspects. The results showed that the well water samples has been polluted by the present of Galuga TPA is indicated by some parameter of water quality. Including BOD and COD in well watr samples. E. coli and nitrite in some well water samples. Some diseases might be attributed to the present of Galuga TPA, such as fever, cough and influenza that suffered by trash collector (pemulung) about 38.8%, trash gatherer (pengepul) about 30.8%, trader about 20.3%, respiration disorder suffered by trash gatherer (pengepul) about 50.7%, trash collector (pemulung) about 27.8%, and trader about 3.1%. TPA benefit, is as a job fields provider for (pengepul and pemulung) about 99%, while the management of TPA is considered by collector (61%).as not be enough. TPA monthy income of for was be collector Rp 20.000-50.000 and Rp 100.000 for trader.

Kualitas Air Sumur, Kesehatan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar TPA Galuga. Dibimbing oleh SYAIFUL ANWAR sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan SUPRIHATIN sebagai anggota.

Secara administrasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga berada di Desa Galuga berbatasan langsung dengan Desa Cijujung disebelah Utara, Desa Dukuh di sebelah Timur dan Desa Cemplang di sebelah selatan dan berbatasan dengan Leuwiliang Kecamatan Cibungbulang disebelah Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi TPA tersebut sekitar 3 km dari Ibu kota kecamatan atau 25 km dari pusat Kota Bogor, berada pada ketinggian 300 meter dari permukaan laut dengan luas area13,6 hektar.Luas wilayah penelitian sekitar 5 km2 meliputi perkampungan yang secara Geografis terletak pada 1060 38’15’’BT-106039’07’’BT sampai 060 33’20’’LS- 060 34’20’’LS.

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Galuga berdasarkan peta tataguna lahan yang dibuat oleh Bakosurtanal, (1999) terletak diantara pemukiman penduduk, areal pertanian, daerah berlereng dan perbukitan. Sungai utama yang mengalir di daerah tersebut adalah sungai Cianten yang berada di sebelah barat batas wilayah penelitian. Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan adalah open dumping, sehingga memungkinkan beberapa faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh adanya lindi, gas, bau debu dan penyakit. (Thank,1985).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak TPA terhadap kualitas air sumur, menganalisis hubungan dampak keberadaan TPA, terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA Galuga dan menganalisis hubungan keberadaan TPA dengan aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Galuga.

Kualitas air sumur di sekitar TPA Galuga ada beberapa parameter tidak memenuhi standar baku mutu air dari sisi bau dan rasa yang telah ditetapkan dari tiga sampel air sumur Lalamping, Sinarjaya dan Galuga. Parameter kimia yang Sinarjaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel air sumur di sekitar TPA Galuga terkontaminasi yang ditandai dengan tingginya nilai BOD, COD, E. Coli dan amoniak, nitrit. Hal ini menyebabkan air sumur tidak memenuhi standar air bersih.

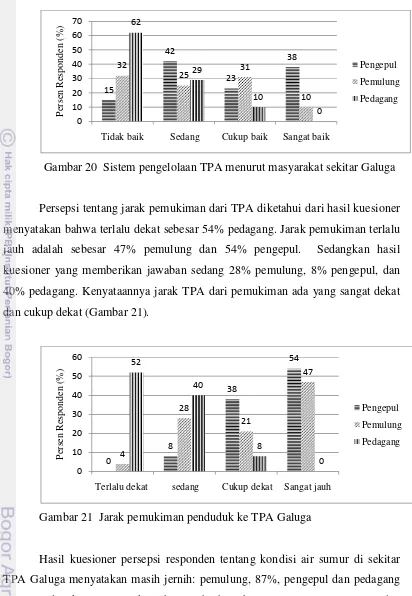

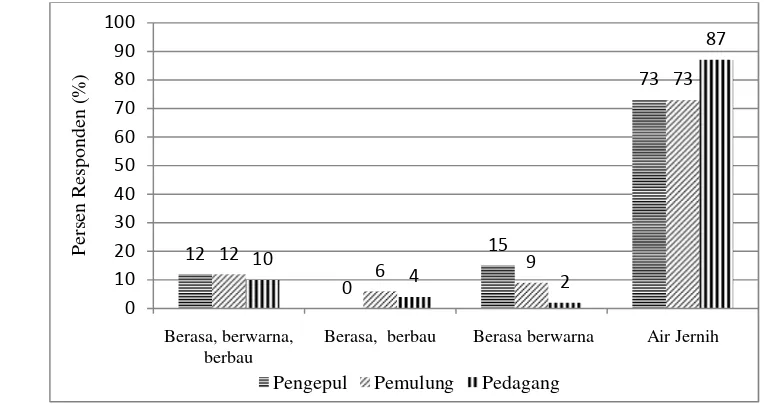

Hasil kuesioner bahwa manfaat TPA bagi pemulung 99%, pengepul 100% dapat menyediakan peluang kerja, bagi pedagang 60% TPA Galuga. Berdasarkan hasil kuesioner bahwa system pengelolaan TPA Galuga menjawab 15% tidak baik pengepul, 32% pemulung dan 62% pedagang. Hasil kuesioner bahwa 85% pedagang bahwa pendapatan berhubungan dengan TPA, 100% pengepul dan pemulung. Hasil kuesioner diketahui bahwa pada pengepul, pemulung dan pedagang keberadaan TPA Galuga menyediakan peluang kerja sebanyak 65% bagi pengepul, 87% bagi pemulung dan 23% bagi pedagang sedangkan sebanyak 65% pedagang memberikan respon bahwa TPA Galuga meningkatkan pendapatan.

Karena pemulung dan pengepul berkontribusi dalam daur ulang (recyel) limbah padat dan dapat mengirangi pengelolaan TPA Galuga karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk membekali para pemulung dan pengepul dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan disamping bentuk social dan ekonomi. Keberadaan TPA Galuga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi pemulung dan pengepul dan secara tidak langsung memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang di sekitar TPA Galuga.

Pengelolaan TPA Galuga pada saat sekarang tidak berjalan dengan baik, di lapangan ditemukan bahwa tidak ada pengelolaan air lindi sebelum dialirkan ke sungai sekitarnya. Penurunan kualitas udara dapat terjadi akibat dari operasional TPA. Sumber-sumber polutan adalah gas-gas yang dihasilkan dari dekomposisi sampah dan air lindi serta emisi kendaraan pengangkut sampah dan alat berat.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI SEKITAR

TPA GALUGA

BUTET DESMAWATI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama Mahasiswa : Butet Desmawati

NIM : P052080231

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

(PSL)

Disetujui

Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Syaiful Anwar. M.Sc Dr. Ir. Suprihatin, Dipl. Eng..

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Kasih, karena hanya berkat dan karuniaNya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dorongan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Study Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Tesis ini berupaya menjelaskan secara deskriptif pengaruh Tempat pembuangan akhir (TPA) terhadap kualitas air sumur, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Galuga.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tulus kepada Bapak Dr. Ir. Syaiful Anwar. M.Sc dan Dr. Ir. Suprihatin, Dipl. Eng. Atas kesediaannya menjadi Ketua dan anggota komisi pembimbing. Perhatian, jasa budi baiknya sangat besar melalui bimbingan dorongan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penghargaan dan ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, MS sebagai Ketua Program studi PSL dan Ibu Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc selaku Sekretaris Program S2 pada Program Studi PSL Sekolah Pascasarjana IPB.

Terimakasih yang sangat mendalam penulis persembahkan kepada yang tecinta Bapak H. Simanjuntak dan Ibu P. Pasaribu yang dengan sabar dan penuh kasih sayang mendorong dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Terimakasih kepada kakak Marliana sekeluarga, abang Brandus sekeluarga dan adek Relipson sekeluarga yang terkasih untuk dukungan doa dan moril. Serta kepada yang tercinta Arianto Purba untuk dukungan doa dan penuh kasih sayang dan kesabaran memotivasi penulis menyelesaikan tesis ini.

pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor Agustus 2010

Penulis

Penulis dilahirkan di silaoinan Mentawai 05 Desember tahun 1981, putri dari Bapak H. Simanjuntak dan P. Pasaribu. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Pendidikan dasar diselesaikan tahun 1993 di SD Negeri 02 Taikako Desa Muara Taikako, pendidikan menengah pertama pada tahun 1996 di SMP Negeri 01 Pagai Utara Selatan dan sekolah menengah atas tahun 2000 di SMA Negeri 01 Pagai Utara Selatan. Pendidikan sarjana ditempuh di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri padang tahun 2002-2006.

ii Halaman

DAFTAR TABEL ... vi

DAFTAR GAMBAR ... vii DAFTAR LAMPIRAN ... ix

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ... 11.2 Kerangka Pemikiran ... 3

1.3 Perumusan Masalah ... 5

1.4 Tujuan Penelitian ... 5

1.5 Manfaat Penelitian ... 5

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Siklus Air dan Air Tanah ... 62.1.1 Siklus Air dan Air Tanah dangkal ... 6

2.1.2 Air Tanah Dangkal dan air tanah dangkal ... 8

2.2 Kualitas Air Untuk Air Minum ... 9

2.2.1 Kualitas fisika air minum ... 10

a. Warna ... 10

b. Bau ... 10

c. Rasa ... 11

d. Suhu ... 11

2.2.2 Kualitas Kimia Air Minum ... 11

a. pH air ... 11

b. Kebutuhan Oksigen Biologi Biochemical Oxygen Demand (BOD) ... 12

c. Kebutuahan Ukuran Oksigen Kimia Chemical Oksigen Demand (COD) ... 12

d. Nitrit (NO2) ... 12

e. Amoniak (NH3) ... 12

f. Zat Organik (KMn04) ... 13

2.2.3 Kualitas Mikrobiologi Air Minum ... 13

2.3 TPA dan Pencemaran Air ... 14

2.4 Sistem Pengolahan Sampah dan Permasalahnnya ... 16

iii

III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 19

3.2 Rancangan Penelitian ... 20

3.2.1 Mengidentifikasi Dampak TPA Sampah terhadap Parameter Kualitas Air Sumur ... 20

a. Jenis dan Sumber Data ... 20

b. Metode Pengumpulan Data ... 20

c. Analisis Data ... 21

3.2.2 Menganalisa Hubungan Dampak Keberadaan TPA Parameter Kualitas Air Sumur terhadap Kesehatan Masyarakat di sekitar TPA Galuga ... 21

a. Jenis dan Sumber Data ... 21

b. Pengumpulan Data ... 22

c. Metode Analisis ... 22

3.2.3 Menganalisa Hubungan Antara TPA Sampah Galuga dengan Aspek-Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Disekitar TPA Galuga ... 22

a. Jenis dan Sumber Data ... 22

b. Pengumpulan Data ... 23

c. Metode Analisis ... 23

IV

KONDISI SAMPAH, LOKASI UMUM WILAYAH DAN

FUNGSI TPA SAMPAH GALUGA ...

24

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif ... 24

4.2 Kondisi Iklim ... 25

4.3 Kondisi Morfologi dan Tata Guna Lahan ... 26

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk ... 27

4.4.1 Kondisi Penduduk ... 27

4.4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk ... 28

4.4.3 Sumberdaya Manusia dan Kesehatan ... 28

4.5 Kondisi Sampah dan Pengelolaannya ... 30

V. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 5.1 Identifikasi Dampak TPA Sampah terhadap Parameter Kualitas Air Sumur ... 36

5.1.1 Parameter Fisik ... 36

iv

a. Derajat Keasaman pH ... 40

b. Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD) ... 41

c. Kebutuhan Ukuran OKsigen Kimia (COD) ... 42

d. Amoniak (NH3) dan Nitrit (NO2-) ... 42

5.1.3 Parameter Biologi :Escherichia coli (E. coli) ... 45

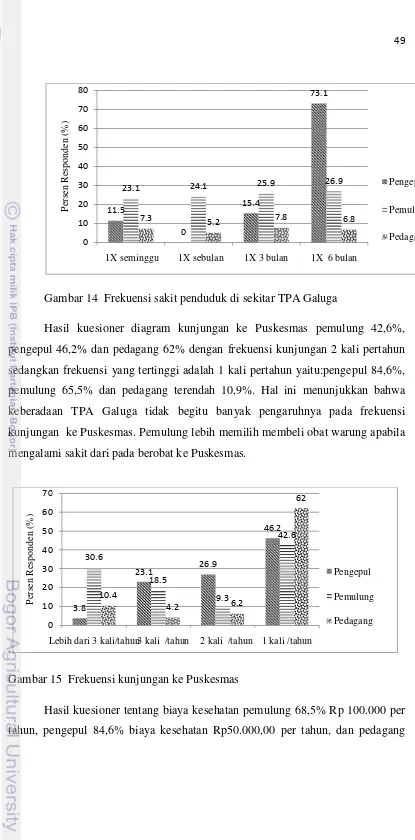

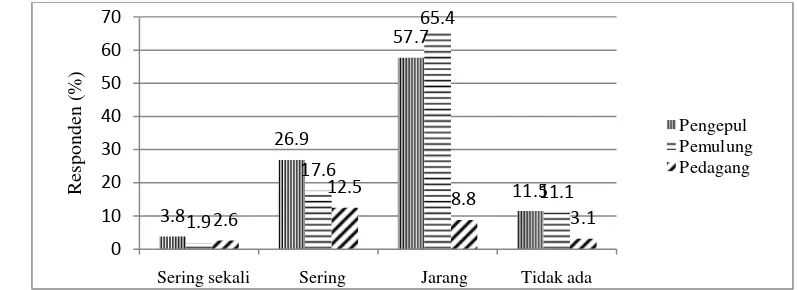

5.2 Keberadaan TPA terhadap Kesehatan Masyarakat di sekitar TPA Galuga ... 46

5.3 Hubungan Keberadaan TPA Sampah Galuga terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Di sekitar TPA Galuga ... 51

5.3.1 Persepsi Masyarakat ... 51

5.3.2 Tingkat Pendidikan ... 54

5.3.3 Tingkat Pendapatan ... 57

5.3.4 Pekerjaan, dan Umur ... 57

5.4 Pengelolaan TPA Galuga ... 59

VI.

KESIMPULAN DAN SARAN...

626.1 Kesimpulan ... 62

6.2 Saran ... 62

v

1. Beberapa penyakit bawaan air dan agennya ... 14

2. Curah hujan bulanan kabupaten Bogor ... 25

3. Kelas kelerengan menurut Van Zuidam ... 25

4. Penggunaan lahan TPA Galuga ... 27

5. Keadaan penduduk Desa Galuga, Cijujung, dan Dukuh pada 2009 ... 27

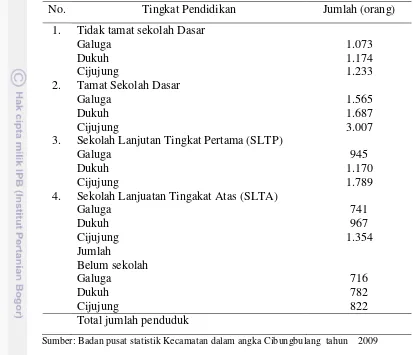

6. Keadaan pendidikan penduduk Desa Galuga, Cijujung, dan Dukuh Pada 2009 ... 29

7. Penyakit 10 besar di UPF Puskesmas Cijujung Tahun 2009 ... 30

8. Pola penyakit rawat jalan di Puskesmas umur >14 tahun UPT Puskesmas Cibungbulang tahun 2009 ... 30

9. Jenis sampah di Kabupaten Bogor ... 31

10. Hasil pengukuran kualitas air tanah Nopember 2008 ... 33

11. Hasil pengukuran kualitas air tanah pada bulan Juni 2008 ... 34

12. Hasil pengukuran kualitas air tanah pada bulan September 2009 ... 34

13. Pengelompokan lokasi sampel air sumur berdasarkan daerah terpengaruh dan tidak terpengaruh lindi TPA Galuga menurut Syahrulyati tahun 2005……… 36

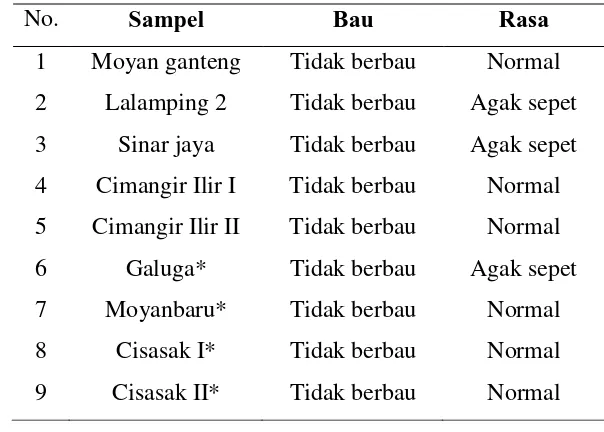

14. Kondisi bau dan rasa pada sampel ... 39

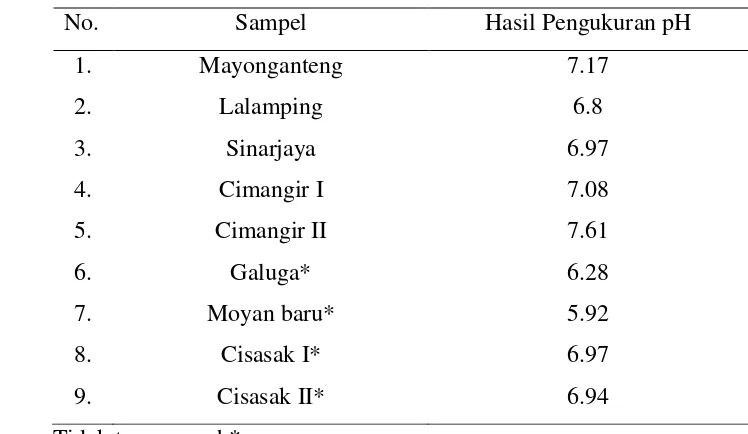

15. Hasil analisis pH di Sekitar TPA Galuga... ... 40

vi Halaman

1. Alur kerangka pikir ... 4

2. Siklus air dan kemungkinan terjadinya pencemaran mata air dan air sumur gali penduduk ... 7

3. Peta letak lokasi kegiatan TPA Galuga ... 19

4. Peta penggunaan lahan dan kegiatan lain di sekitar TPA Galuga ... 26

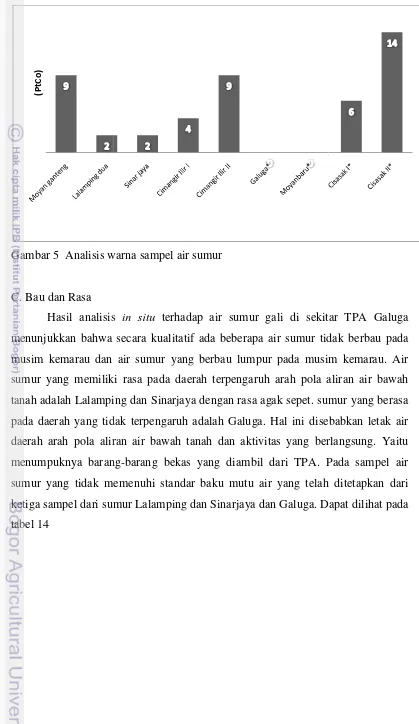

5. Gambar dari analisis warna sampel air sumur ... 38

6. Kandungan DOB sampel air sumur ... 41

7. Kandungan COD pada sampel air sumur ... 42

8. Kandungan NH3 pada sampel air sumur ... 43

9. Kandungan Nitrit(NO2) pada sampel air sumur ... 44

10. Kandungan zat organik (KMnO4) pada sampel ... 45

11. Kandungan E. coli pada sampel air sumur penduduk di sekitar TPA ... 46

12. Jenis penyakit yang diderita di sekitar TPA Galuga ... 48

13. Frekuensi sakit di sekitar TPA Galuga ... 49

14. Frekuensi kunjungan ke Puskesmas ... 49

15. Biaya kesehatan ... 50

16. Penyakit akibat TPA ... 51

17. Manfaat TPA Galuga ... 51

18. Fungsi organisasi ... 52

19. Sistem pengelolaan TPA ... 53

20. Jarak pemukiman ke TPA ... 53

21. Kondisi air sumur di pemukiman penduduk ... 54

22. Tingkat pendidikan pemulung ... 54

23. Tingkat pendidikan pengepul ... 55

24. Tingkat pendidikan pedagang ... 55

25. Sumber pendapatan ... 56

viii Halaman

1. Analisis kualitas air sumur di sekitar TPA Galuga ... . 66

3. Data pribadi pengepul………... 67

4. Data pribadi pemulung ... . 68

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumberdaya alam yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup karena merupakan materi yang esensial. Oleh karena itu, sumberdaya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfatkan dengan baik. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa mendatang. Aspek penghematan dan pelestarian sumberdaya air harus ditanamankan pada setiap pengguaan air. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia mendapatkan air dari berbagai sumber, yaitu: air permukaan, air tanah, dan air hujan. Kualitas air tersebut berbeda-beda dengan kondisi alam serta aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Kualitas air harus air sehat dan bersih. Air yang sehat adalah air yang tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan apabila digunakan dalam aktivitas kehidupan. Air yang dibutuhkan adalah air yang memenuhi standar baku mutu air yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Air tanah dangkal dan air permukaan dapat berkulitas baik apabila tanah di sekitarnya tidak tercemar. Oleh karena itu air tanah dangkal dapat sangat bervariasi kualitasnya bergantung pada banyaknya zat yang larut atau tersuspensi di dalamnya. Salah satu kondisi alam yang rusak pada saat ini adalah akibat dari sampah yang dapat mengakibatkan kotor, tidak nyaman dan bau busuk, menjadikan air tanah tercemar, sehingga pada akhirnya dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia.

dengan menggunakan alat berat. Sampah akan mempengaruhi kesehatan apabila terbuka terus, terutama jika terjadi kontak langsung seperti sampah yang korosif, sampah yang kassinogen, sampah teratogenik dan lain-lain. Selain itu sampah yang mengandung patogen, dapat menimbulkan penyakit. Pengaruh tidak langsung keberadaan sampah di TPA dapat dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran sampah. Dekomposisi sampah dapat terjadi secara aerob, dilanjutkan secara fakultatif dan secara anaerob apabila oksigen telah telah habis. Dekomposisi anaerobik akan menghasilkan cairan yang disebut lindi beserta gas. Lindi ini adalah cairan yang mengandung zat padat tersuspensi hasil penguraian mikroba, biasanya mengandung Ca, Mg, Na, K, Fe, Cl, S, P, Zn, Ni, CO2, H2O, N2, NH3, H2S, asam organik dan H2. Kualitas sampah,

menentukan kandungan yang terdapat pada lindi, seperti mikroba patogen, logam berat dan zat lain yang berbahaya. Timbunan sampah dapat dipakai tikus dan lalat sebagai sarangnya. Lalat menjadi vektor bagi sakit perut dan tikus dapat menyebabkan penyakit pes. Penyakit bawaan sampah sangat luas, dan dapat berupa penyakit menular. Lindi akan mudah menyebar melalui limpasan air hujan dan dapat mencemari air tanah seperti sumur dangkal. Posisi relatif sumur secara topografi terhadap TPA diperkirakan akan sangat mempengaruhi kualitas airnya. Pada posisi relatif lebih bawah, air sumur dapat tercemar oleh lindi melalui aliran bawah tanah, atau bahkan limpasan permukaan. Dengan demikian kualitas air pada lereng bawah akan mudah terkontaminasi dan mengalami penurunan kualitas baik dari fisik, kimia dan mikrobiologi.

Penelitian Rosalina (2003) di TPA Sukajaya Palembang menunjukkan bahwa kualitas air sumur pada beberapa parameter melampaui ambang batas maksimum yaitu: TSS, Amonia (NH3), BOD5, COD, Suifida (S2-) dan besi

yang terkena dampak meliputi Desa Galuga, Lalamping, Desa Dukuh dan bagian Utara Moyan Ganteng pada kontur muka air tanah paling tinggi pada level 194 m. Arah aliran pergerakan air bawah permukaan disekitar TPA Galuga dipengaruhi oleh sifat batuan yang mendasarinya. Berdasarkan hasil analisis kandungan BOD/COD, DO, NH4 dan E. coli telah tercemar ringan oleh air lindi. Kandungan E. coli air bersih sudah memperlihatkan terkontaminasi oleh bakteri, kandungan amoniak melebihi ambang batas. Tingginya kadar sulfat, mangan karena faktor batuan secara mineralogist. Peneliti mencoba melakukan penelitian bagaimana kondisi air pada pola pengaliran air daerah yang terpengaruh dan daerah yang tidak terpengaruh pola aliran air bawah arah aliran pergerakan air bawah permukaan disekitar TPA Galuga dipengaruhi oleh sifat batuan yang mendasarinya. Judul pengaruh keberadaan TPA terhadap kualitas air sumur dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Galuga.

1.2. Kerangka Pemikiran

organik yang ada disampah. Pada waktu yang sama, partikel-partikel seperti nitrat, fosfat, besi, sulfat, kation dan anion lainnya akan terlarut. Selain itu, air hujan juga bertindak sebagai media meresapnya air lindi ke air tanah. Air mengalami penurunan kualitas seperti kulitas fisika, kimia, dan mikrobiologi air minum. Dari hal ini dapat ditentukan kerangka pemikiran seperti bagan yang terdapat dibawah ini:

Dampak langsung Dampak tidak langsung

Gambar 1 Alur Kerangka Pikir TPA Sampah

Pengaruh TPA Pengelolaan TPA

Topografi Sosial

Ekonomi

Sumur Penduduk Sekitar TPA

Kesehatan Masyarakat

Kualitas Air sumur

Kondisi sampah yang terbuka menjadikan sarang lalat dan tikus serta sumber penyakit bagi manusia. Tumpukan sampah akan menyebabkan bau busuk yang mencemari udara dan lingkungan disekitar. Sampah terdiri dari berbagaimacan bahan material mulai dari bahan organic dan bahan anorganik. Apabila sampah dibiarkan terus menerus menumpuk akan berdampak pada tanah. Ketika tanah yang dijadikan tempat pembuangan sampah secara open dumping dan sanitari landfill turun hujan maka akan menyebabkan air tersebut mengalami infiltrasi, mencuci sampah dan membawa zat-zat kimia yang ada pada sampah tersebut meresap kedalam tanah. Sehingga terjadi pencemaran air tanah. Melalui hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.3. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dampak TPA terhadap kualitas air sumur.

2. Apakah ada hubungan keberadaan TPA terhadap kondisi kesehatan masyarakat di sekitar TPA Galuga.

3. Apakah ada hubungan antara TPA dengan aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Galuga.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dampak TPA terhadap kualitas air sumur.

2. Menganalisis hubungan antara keberadaan TPA dengan kesehatan pemulung, pengepul dan pedagang di sekitar TPA Galuga

3. Menganalisis hubungan antara TPA dengan aspek-aspek sosial ekonomi pemulung, pengepul dan pedagang di sekitar TPA Galuga.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

2. Pengkayaan pengetahuan akademik tentang pengaruh keberadaan TPA Galuga sesuai dengan kenyataan pengelolaan yang terjadi dilapangan. sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengetahuaan akademik tentang keberadaan TPA

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ketersediaan Air dan Air Tanah 2.1.1 Ketersediaan Air

Menurut Effendi (2003) air merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara berlimpah-limpah. Tetapi ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan hidup manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai faktor bahwa dibumi terdapat kira-kira 1,3-1,4 milyar km3 air namun 97% di muka bumi ini merupakan air yang tidak dapat digunakan manusia secara langsung karena bukan sebagai air tawar. Dari 3% air dapat dimanfaatkan langsung 2% diantaranya tersimpan sebagai gunung es (glacier) di kutup dan uap air, yang juga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Air yang benar benar tersedia bagi keperluan manusia hanya 0,62%, meliputi air yang terdapat di danau, air sungai, dan air tanah. Kualitas air yang memadai bagi konsumsi manusia hanya 0,003 % dari seluruh air yang ada.

Sumber: KLH Bogor tahun 2010

2.1.2 Air Tanah dan Air Tanah Dangkal

Menurut Suripin (2004) air tanah merupakan sumber air terbesar di planet bumi, mencakup kira-kira 30% dari total air tawar atau 10,5 juta km3. Akhir- akhir ini pemanfaatan air tanah meningkat secara cepat, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai tingkat yang membahayakan. Air tanah dapat diambil melalui air sumur terbuka dan sumur tabung. Kecenderungan memilih air tanah sebagai sumber air bersih, dibanding air permukaan karena mempunyai keuntungan sebagai berikut:

a. Tersedia dekat dengan tempat yang memerlukan, sehingga kebutuhan bangunan pembawa/distribusi lebih murah

b. Debit (produksi) sumur biasanya relatif stabil

c. Lebih bersih dari bahan cemaran (polotan permukaan) d. Kualitas lebih seragam

e. Bersih dari kekeruhan, bakteri, lumut, atau tumbuhan binatang air

Pandia (1996) menyatakan bahwa air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah bagian dari air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dan mengisi sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase, bawah tanah. Air ini secara alami dapat mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan (Kodoatie 1991)

2.2 Kualitas Air untuk Air Minum

Kualitas air yang dapat dikonsumsi untuk air minum yang diperoleh dari air haruslah berupa air bersih. Air bersih merupakan air yang tidak menimbulkan efek pada kesehatan. Bila dikonsumsi harus memenuhi syarat sesuai standar air minum yaitu: memenuhi syarat kesehatan, yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencegah adanya penyediaan atau pembagian air minum untuk umum yang tidak memenuhi syarat kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan berkenaan dengan air yaitu baku mutu kelas I, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Persyaratan kualitas air dapat dibagi atas: kualitas fisika, kualitas kimia dan kualitas mikrobiologi. Kualitas fisika terdiri dari suhu, warna, bau dan rasa.Peruntukan air minum bagi masyarakat menuntut persyaratan yang tinggi. Karena menyangkut kehidupan manusia secara langsung jangan ada peluang terjadinya penguraian bahan yang membahayakan. Ada dua macam akibat yang dapat terjadi jika kendala tersebut dilewati, yaitu akan segera tampak (akut) dan secara perlahan-lahan penampakannya dalam waktu yang lama (kronis). Supaya kemungkinan timbul akibat akut dan kronis mendorong ditetapkan peraturan air bersih yang aman untuk penggunaan air minum. Sebagai dasar penetapan baku mutu air telah ditetapkan berdasarkan:

a. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air Presiden RI

b. Peraturan Menteri Kesehatan no. 416/Men.Kes/Per./IX/1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.

2.2.1 Kualitas Fisika Air a. Warna

Air yang mengandung warna disebabkan oleh jenis-jenis tertentu dari bahan-bahan organik yang terlarut dalam koloid yang terbilas dari tanah atau tumbuhan membusuk. Selain itu limbah dari kegiatan industri sering menjadi penyebab dari adanya warna air.

Kekeruhan air mengurangi kejernihan air yang disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi seperti liat, lumpur, zat organik, plankton dan zat-zat halus lainnya. Tingkat kekeruhan tergantung pada kehalusan partikel-partikel dan konsentrasinya.

Analisis zat padat dalam air sangat penting untuk penentuan komponen-komponen air secara lengkap, juga untuk perencanaan serta pengawasan proses-proses pengolahan dalam bidang air minum maupun dalam bidang air buangan.

Zat padat tersuspensi dapat diklasifikasikan menjadi zat padat terapung yang selalu bersifat organis maupun anorganis. Zat padat terendap adalah zat padat yang dalam keadaan tenang dapat mengendap setelah waktu tertentu karena pengaruh gaya beratnya.

Warna disebabkan oleh zat organik yang berwarna seperti asam humus yang disebabkan oleh adanya zat besi. Mangan tembaga dan adanya buangan industri. Fardiaz (1992) membedakan warna atas dua macam yaitu warna sejati (true color) dan warna semu (apparent colour) yang disebabkan oleh adanya bahan terlarut juga karena adanya bahan-bahan yang tersuspensi. Termasuk didalamnnya yang bersifat koloid. Berdasarkan alasan kesehatan (Dinas Kesehatan) air minum tidak berwarna.

b. Bau

sulfat oleh adanya bahan-bahan organik dan mikroorganisme anaerob (Sutisno dan Suciati 1991).

c. Rasa

Air bersih yang normal tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang disebabkan oleh adanya polusi. Rasa biasanya dihubungkan dengan baunya karena pengujian terhadap rasa air jarang dilakukan. Air yang memiliki bau tidak normal juga mempunyai rasa tidak normal. Karena itubersih untuk kegunaan air minum tidak diinginkan mempunyai rasa (Sutrisno dan Suciati 1991).

d. Suhu

Suhu air merupakan hal yang penting jika dikaitkan dengan tujuan penggunaannya, pengelolaan untuk membuang bahan-bahan pencemar serta pengangkutannya. Suhu air tergantung pada sumber airnya. Pada air permukaan tergantung pada kedalaman sumber air tersebut. Air lindi berasal dari proses degradasi sampah dari TPA Galuga, merupakan sumber utama yang mempengaruhi perubahan sifat-sifat fisik air terutama suhu. Suhu limbah yang berasal dari lindi umumnya tinggi dibandingkan dengan air penerima. Hal ini dapt mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam air. Mengurangi kelarutan gas dalam air, mempercepat pengaruh rasa dan bau (Husin dan Kustaman 1992).

2.2.2 Kualitas Kimia Air Minum

Menurut Dinas Kesehatan, terdapat beberapa standar. Unsur air minum. Unsur kimia tersebut terdiri dari beberapa unsur yang tidak dikehendaki ada karena dapat bersifat racun yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Maka kualitas air minum dari persyaratan kimia adalah:

a. pH air

minum yang ditetapkan oleh PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 416/Men.Kes/Per./IX/1990 syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.

b. Kebutuhan oksigen biologi Biochemical Oxygen Demand (BOD)

BOD adalah singkatan dari Biochemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik menjadi senyawa - senyawa yang stabil. BOD merupakan salah satu indikator kualitas perairan pada kandungan bahan organiknya. Bahan organik terlarut akan menghabiskan oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada air. Proses yang terlibat proses biologi dan proses kimia (Hariady et al.1995).

c. Kebutuahan ukuran oksigen kimia Chemical Oksigen Demand (COD) Nilai Chemical Oksigen Demand (COD) merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh senyawa organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologi yang menyebabkan berkurangnya DO dalam air (Alaert dan Santika, 1987). Uji COD merupakan suatu uji untuk menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh suatu bahan oksidan seperti kalium dikromat untuk mengoksidasi bahan organik dalam air.

d. Nitrit (NO2)

Nitrit dalam air terbentuk dari oksidasi amoniak oleh bakteri. Kandungan nitrit dalam air minum berpengaruh pada kesehatan manusia. Karena nitrit merupakan zat yang bersifat racun. Nitrit menyebabkan terbentuknya methemoglogina yang dapat menghambat perjalanan oksigen dalam tubuh. Persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan bahwa tidak diperbolehkan terdapat nitrit.

e. Amoniak (NH3)

yang terdapat pada urin hewan dan ketiga dekomopsisi bahan-bahan organik dari tumbuh-tumbuhan yang mati oleh bakteri. Siklus nitrogen tersebut diatas jelas bahwa amoniak dalam air berasal dari tanah dan dari air tersebut apabila terjadi dekomposisi oleh bakteri. Adanya amoniak dalam air dapat menimbulkan bau dan perubahan fisik air. Oleh karena itu, standar kalitas air minum tidak diperbolehkan terdapat amoniak.

f. Zat Organik (KMnO4)

Kandungan zat organik yang terdapat dalam air pada satu sumber air lainnya disebabkan oleh keadaan lapisan tanah yang dilalui air sampai ke suatu sumber tertentu. Zat yang terdapat di dalam air berasal dari kegiatan rumah tangga dan proses industri. Semakin banyak terdapatnya zat bahan organik di dalam air kemungkinan besar akan banyak bakteri di dalam air tersebut. Standar kandungan zat di dalam air mmum menurut Permenkes No. 416/1990 bahwa kadar maksimal diperbolehkan adalah 10 mg/l.

2.2.3 Kualitas Mikrobiologi Air Minum

Air merupakan medium pembawa organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan. Air yang tercemar oleh kotoran manusia maupun hewan tidak dapat digunakan untuk keperluan minum, mencuci, maupun makanan karena dianggap berbahaya. Kualitas air secara mikrobiologis ditentukan oleh banyak parameter, yaitu parameter mikroba pencemar, patogen dan penghasil toksin khususnya bakteri pencemar tinja (E. coli). E. coli tidak diharapkan dalam air untuk kepentingan hidup. Bakteri E. coli untuk air minum harus kurang dari satu atau tidak ada sama sekali, yang betul-betul memenuhi syarat (Sutisno dan Suciati 1991). Menurut standar air minum Permenkes No. 416/1990 per 100 ml 50 diperbolehkan bakteri E. coli.

Tabel 1 Beberapa Penyakit Bawaan Air dan Agentnya

Sumber: Slamet 1994

2.3. TPA dan Pencemaran Air

Sampah adalah limbah padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia dalam lingkungan, yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, dapat dibakar dan tidak dapat dibakar, yang tidak termasuk kotoran manusia. Menurut Tchobnoglous dan Theisen (1997), sampah adalah benda sisa yang tidak dipakai dan harus dibuang. Sampah merupakan segala bentuk buangan padat yang sebagian berasal dari aktivitas manusia. Menurut Benni (1986), sampah adalah buangan bukan cairan yang dihasilkan dari aktivitas domestik, komersial, pertanian, pelayanan umum, pembangunan, pertambangan, industri dan lain-lain ataupun bahan buangan yang berasal dari suatu proses alami yang mungkin terjadi. Menurut Wardana (2004), sampah domestik lebih banyak didominasi oleh bahan organik dan anorganik yang sering dinamakan Anthropogenik polutan. Penamaan seperti ini membedakan bahwa selain manusia masih ada juga mahluk hidup lainnya (yang menghasilkan limbah).

Peningkatan penggunaan bahan-bahan kimia dalam kegiatan rumah tangga seperti: pembersih, obat-obatan dan deterjen, sangat mempengaruhi proses- proses yang terjadi pada sampah. Peningkatan berbagai jenis plastik telah meningkatkan berbagai bahan padat yang tidak dapat terurai dalam sampah Torrey (1979).

Sampah mempunyai bentuk bermacam-macam dan berbeda-beda baik sifat fisik maupun karakteristiknya. Bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah membusuk. Sampah berdasarkan bentuknya dapat berupa padat, cair dan gas. Sampah padat yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, kotoran, ataupun benda lainnya yang bentuknya padat. Sedangkan sampah cair adalah sampah yang berbentuk cairan seperti air buangan dan air limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, perikanan, peternakan dan manusia. Sampah gas yaitu sampah yang berasal dari knalfot kendaraan, cerobong pabrik, dan lain sebagainya yang berbentuk gas atau asap Suriawiria (1980). Berdasarkan jenis sampah dikelompokkan menjadi dua bagian sampah organik dan anorganik.

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumberdaya alam tidak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat organik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagiannya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik dan kaleng kecuali kertas koran dan karton. Sampah koran dan karton termasuk jenis sampah organik. Jenis sampah dapat didaur ulang misalnya: gelas, kaleng dan plastic, termasuk jenis sampah anorganik.

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lainnya. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar adalah sampah organik, misalnya dari sisa tepung, sayuran, kulit buah dan daun.

memanfaatkan lahan seluas 13 ha dan yang terpakai masih 9,6 ha dengan cara sistem pengelolaan secara open dumping.

Menurut Sudarmadji dan Subekti (1997) pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA dapat menyebabkan kondisi air di sekitarnya mengalami perubahan setelah melewati timbunan sampah tersebut. Hal ini menunjukkan kualitas air mengalami perubahan fisik, kimia dan biologi air. Pengolahan air lindi mempengaruhi kualitas air di sekitar, karena terjadi rembesan yang terjadi pada saat hujan. Menurut Mason (1982) dikutip dari Rosalina (2003) dan Emerson (1999), umur sampah akan menentukan tingkat penguraian yang akan terjadi, sehingga mencapai kestabilan. Pada pengurai sampah organik dapat menghasilkan zat-zat hara, zat-zat kimia bersifat toksik dan bahan-bahan organik terlarut. Semua zat tersebut akan mempengaruhi kualitas air, baik air permukaan maupun air tanah dan peubah tersebut dapat berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan mikrobiologinya.

2.4 Sistem Pengolahan Sampah dan Permasalahnnya

Pengolahan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang tidak mengganggu dan menekan volume sampah sekecil mungkin sehingga mempermudah pengaturan selanjutnya. Sistem pengolahan sampah di TPA Galuga dilakukan secara Open dumping (pembuangan terbuka) yaitu: cara pembuangan sampah yang sederhana. Sampah dihamparkan disuatu lokasi dibiarkan terbuka tanpa penutupan dan pengolahan. Meskipun sampah-sampah tersebut kebanyakan kemudian dibakar tetapi sering menimbulkan masalah lingkungan, estetika maupun kesehatan. Pembakaran (incinerator) diperlukan pemilahan antara sampah yang mudah terbakar dan yang sukar terbakar karena sampah mempunyai kandungan air dan materi yang dapat terbakar dengan kandungan yang berbeda-beda. Karena itu proses pembakaran sampah tergantung pada sifat fisika, kimia sampah tersebut (BPPT 1982).

(incinerator) dan sistem pembuangan akhir dengan cara sanitari landfill. Pendekatan ini merupakan sistem reduce, reuse dan recycle atau mengurangi, penggunaan kembali dan mendaur ulang. Rencana pengelolaan persampahan yang akan dilaksanakan di Kota Bogor dengan mengacu kepada strategi kegiatan jangka panjang sebagai berikut:

a. Jangka pendek (1-5 tahun); reevolusi dan rekontruksi TPA Galuga dan pengelolaan sampah terpadu di TPA

b. Jangka menengah (1-10 tahun); pengelolaan sampah terpadu skala kawasan (RT, RW, kelurahan dan seterusnya)

c. Jangka panjang (1-20 tahun); pengelolaan sampah di sumber (skala rumah tangga, pasar, kantor, dsb)

2.5 Dampak Sampah di TPA dari Aspek Sosial Ekonomi 2.5.1 Aspek Sosial

Pengelolaan sampah di TPA pada setiap daerah berbeda-beda tergantung pada ketersediaan lahan, biaya, teknologi, dan faktor lingkungan sosial sekitarnya. Keberadaan sampah menimbulkan masalah, karena lahan perkotaan sangat terbatas. Alokasi serta pengadaan lahan sangat terbatas untuk fasilitasTPA selalu diabaikan dan tidak terencana dengan tepat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang komprehensif harus memperhatikan sumber sampah, lokasi dan interaksi terhadap lingkungan (Haeruman 1979). Sejak tahun 1980-an, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan telah mengadopsi berbagai teknologi pengelolaan sampah. Teknologi tersebut bersifat praktis dan efesien, tetapi kurang tepat digunakan di Indonesia yaitu dengan tingginya biaya operasional. Sebagian sampah di Indonesia masih menerapkan pembuangan sampah terbuka, termasuk TPA sampah Galuga, Cibungbulang. Kesederhanaan sistem pembungan terbuka, dapat memberikan keuntungan terutama dapat memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat terutama menyangkut masalah penurunan estetika, bau dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitarnya.

langsung. Setidaknya ada tiga dampak positif yang timbul sebagai kesejahteraan penduduk, yaitu:

a. Semakin terbukanya informasi daerah sekitar TPA terhadap daerah lainya. b. Terjadinya peningkatan interaksi sosial masyarakat di sekitar TPA dengan

masyarakat lainnya.

c. Terjadinya peningkatan perbedaan status sosial, sejalan dengan kesenjangan pendapatan dikalangan masyarakat (Tonny 1990)

2.5.2 Aspek Ekonomi

Menurut Notoatmojo (1997), sampah adalah sesuatu bahan padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Sampah merupakan produksi ikutan yang meskipun tidak diharapkan, selama suatu sistem ekonomi masyarakat dioperasikan. Pemanfaatan kembali limbah padat atau sampah banyak memberikan kembali keuntungan bagi kehidupan manusia. Sampah yang semula tidak berharga, setelah dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang menjadi bernilai ekonomis seperti: kertas, bahan organik, tekstil/pakaian, gelas, logam karet, kulit dan plastik (Wardhana 2004).

Secara informal pemulung mengambil barang (sampah) yang mempunyai potensi untuk didaur ulang (kertas, karton, logam dan lain-lain), sehingga bernilai ekonomi. Masyarakat banyak berpendapat tentang rendahnya pekerjaan pemulung, tetapi tidak disadari manfaat yang dapat dikerjakan oleh pemulung sampah. Pekerjaan ini bukanlah menjadi hambatan bagi mereka yang melihatnya dari aspek pemanfaatan, dan dapat dipakai sebagai mata pencaharian atau dipakai sebagai aspek ekonomi yang dapat menunjang pendapatan keluarga.

Secara ekonomi ini mempunyai landasan dalam sistem pemulungan. Hal ini diakibatkan oleh kebutuhan hidup yang ditunjang adanya permintaan terhadap berbagai jenis barang yang dikumpulkan dari sampah tersebut, sehingga secara ekonomi terjadi transaksi melalui penawaran dan permintaan antara pemulung dengan pembeli (Garna et al. 1982).

III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian di lapangan dilakukan di Desa Galuga, Desa Dukuh dan Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pengolahan sampah berdasarkan kondisi topografi terhadap kualitas air tanah tempat masyarakat bermukim di sekitar TPA Galuga. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 3.

Sumber KLH Bogor 2010

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjelaska kondisi kualitas air sumur dan kondisi kesehatan khususnya pemulung, pengepul dan pedagang di sekitar TPA Galuga dan kondisi social ekonomi masyarakat. Data-data yang diperoleh dihubungkan dengan kondisi TPA sebenarnya, untuk kemudian digunakan sebagai dasar saran pengolahan TPA dimasa datang.

3.2.1 Mengidentifikasi Dampak TPA Sampah Terhadap Parameter Kualitas Air Sumur

a. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengukuran parameter air sumur dan data sekunder diperoleh dari beberapa penelitian yang relevan dari pustaka baik pemerintah seperti Puskesmas terdekat dengan kasus di TPA Galuga Kecamatan Cibungbulang.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan sampel secara primer pada ke-9 sampel air sumur penduduk yang bermukim di sekitar TPA Galuga dengan kedalaman sumur yang bervariasi. Sampel pada kedalaman 2-5 m. Pengambilan sampel di sekitar TPA Galuga tempat masyarakat bermukim. Letak lokasi yang akan diteliti adalah dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu: lokasi yang terpengaruh Mayonganteng, Lalamping,Sinarjaya Cimangir I, Ciimangir II dan yang tidak terpengaruh Moyan baru, Cisasak I, Cisasak II.

Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan sifat fisik, kimia dan mikromikrobiologi pH, biological oxygen demand (BOD), chemical oxigen demand (COD), nitrit (NO2), amoniak (NH3) dan zat organik (KMnO4).

Pengambilan sampel dan pengujian diambil pada titik-titik yang telah ditentukan. Analisis sampel air dilakukan langsung di lokasi setempat (insitu) untuk parameter yang tidak bisa diawetkan pH, suhu, warna, bau dan rasa sedangkan BOD, COD Nitrit (NO2), amoniak (NH3), Zat (KMnO4) dianalisis dilaboratorium

Air seperti fisika, kimia dan mikrobiologi dari air sumur penduduk yang diambil dengan metode Van Dorn Water Sampler. Sampel air diambil pada setiap sumur pengamatan untuk pengukuran pH, warna, rasa dan bau di lapangan (insitu) BOD, COD, nitrit amoniak zat organik (KMnO4) dianalisis di laboratorium

dengan metode berdasarkan APHA (Alearts dan Sumestri, 1984).

416/Men.Kes/Per./IX/1990.

c. Analisis Data

Data dianalisis supaya dapat menggambarkan bagaimana kondisi dari parameter berdasarkan kondisi pola aliran bawah tanah yang terpengaruh dan pola aliran bawah tanah yang tidak terpengaruh. Analisis kualitas air didasarkan pada PP RI No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian air, dan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Permenkes No.416/1990 tentang kualitas air bersih.

3.2.2. Menganalisis Hubungan Dampak Keberadaan TPA terhadap Kesehatan Masyarakat di Sekitar TPA Galuga

Berkaitan dengan pengelolan sampah yang dilakukan dan kaitannya dengan kualitas air sumur yang dikonsumsi setiap hari, dilakukan dengan kuesioner yang diisi langsung oleh responden masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dampak sampah terhadap kesehatan masyarakat.

a. Jenis dan Sumber Data

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan survei lapangan dengan responden diwilayah studi yang terdiri dari masyarakat di sekitar TPA. Penentuan sampel dilakukan dengan purposive random sampling berdasarkan rumah penduduk dan air sumurnya dianalisis. Menurut Purwanto (2004), jenis sampel ini merupakan penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasari pada kepentingan atau tujuan penelitian. Menurut Singarimbun dan Efendi (1989) untuk jumlah sampel penelitian, beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel tidak kurang dari 10% dari populasi, peneliti lain menyatakan bahwa jumlah sampel minimal 5% dari populasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dipengambilan sampel dari penelitian ini sebesar 10% dari seluruh populasi masing-masing desa.

c. Metode Analisis

Metode deskriptif, menemukan data/info sampah organik penyakit yang berhubungan dengan sampah seperti ISPA, diare, kulit dan lain-lain. Dari data tersebut dibuat grafik- grafik dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas air yang ada di sekitar sampel yang diambil. Analisis data adalah dengan cara membandingkan arah aliran air tanah dari TPA ke sumur penduduk dan infiltrasi air tanah di sekitar TPA berdasarkan kondisi daerah arah pola aliran air bawah tanah.

3.2.3 Menganalisis Hubungan antara TPA Sampah Galuga dengan Aspek-Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar TPA Galuga

a. Jenis dan Sumber Data

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner dan survei lapangan dengan responden diwilayah studi yang terdiri dari masyarakat di sekitar TPA yang terkait dengan topik penelitian.Variabel yang digunakan untuk mengamati hubungan antara TPA Sampah dengan aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar TPA Galuga dilihat dari seperti: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan, dan umur.

c. Metode Analisis

IV. KONDISI SAMPAH, LOKASI UMUM WILAYAH DAN

FUNGSI TPA SAMPAH GALUGA

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Secara administrasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga berada di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi TPA tersebut sekitar 3 km dari Ibukota kecamatan atau 25 km dari pusat Kota Bogor, berada pada ketinggian 300 meter dari permukaan laut dengan luas keseluruhan area13,6 hektar dan yang telah terpakai 9,6 hektar. Luas wilayah penelitian sekitar 5 km2 meliputi perkampungan yang secara Geografis terletak pada 1060 38’15’’BT-106039’07’’BT sampai 060 33’20’’LS- 060 34’20’’LS.

Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Galuga berdasarkan peta tataguna lahan yang dibuat oleh Bakosurtanal, (1999) terletak diantara pemukiman penduduk, areal pertanian, daerah berlereng dan perbukitan. Sungai utama yang mengalir di daerah tersebut adalah sungai Cianten yang berada di sebelah barat wilayah penelitian.

4.2 Kondisi Iklim

Tabel 2 Curah hujan di stasiun meteorologi Cibadak Kabupaten Bogor

Sumber Badan Meteorologi Geofisika Bogor (2010)

4.3 Kondisi Morfologi

Wilayah penelitian sebagian besar morfologinya berada pada bentang wilayah pegunungan, dengan puncak tertinggi ditempati oleh Gunung Galuga yang mempunyai ketinggian 291 meter d.p.l. Ke arah utara morfologi semakin datar.. Berdasarkan kelas kelerengan daerah penelitian ada empat bagian (dalam Syahruliati 2005) seperti disajikan pada Tabel 3

Tabel 3 Kelas kelerengan menurut Van Zuidam

Kelas lereng karakteristik Luas area

0-2%

4.3.1 Tata Guna lahan

Kondisi dilapangan berdasarkan peta guna lahan yang dari Bakosurtanal (1999) kondisi fisik pada lapangan adalah ± 75% lahan digunakan sebagai kebun dan persawahan, pemukiman digunakan ± 16% Semak belukar 7%, tegalan 1% dan lokasi TPA ± 1%. Pada sekitar lokasi TPA terdapat bangunan yang tidak permanen, gubuk yang merupakan tempat penampungan barang-barang yang diambil dari TPA, dan di sekitar jalan masuk menuju TPA terdapat bangunan yang permanen yaitu pemukiman penduduk.Peta penggunaan lahan dan kegiatan lain di sekitar TPA Galuga. Dapat dilihat pada Gambar 4 dan Tabel 4.

Sumber: KLH Bogor tahun 2010

Tabel 4 Penggunaan lahan TPA Galuga

Sumber: KLH Bogor tahun 2010

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 4.4.1 Kondisi penduduk

Pada data statistik jumlah dari pertambahan penduduk dapat diketahui dengan melihat berapa banyak jumlah penduduk yang lahir dan yang meninggal, keadaan penduduk Desa Galuga, Desa Cijujung dan Desa Dukuh dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Keadaan penduduk Desa Galuga, Cijujung, dan Dukuh 2009

No. Keadaan Penduduk Jumlah

1.

1 Areal pembongkaran sampah 1.040

2 Sarana jalan dan saluran drainase 0.510

3 Saluran dan kolam pengolahan lindi 0.360

4 Kantor dan pos pengawas 0.600

5 Pos pelayanan kesehatan 0.020

6 Lahan penampungan sampah 7.476

7 Pabrik kompos 1.000

6. 4.4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Kondisi sosial ekonomi sangat beragam di Desa Galuga, DesaCijujung dan Desa Dukuh. Saat ini terbesar disemua sektor adalah sektor pertanian, industri kecil dan menengah serta perdagangan, bahkan sektor jasa yang semakin berkembang pesat. Pengembangan ekonomi masyarakat kemudian diikuti oleh sektor industri kecil dan perdagangan serta sektor jasa.

4.4.3 Sumberdaya Manusia dan Kesehatan

Tabel 6 Keadaan pendidikan penduduk Desa Galuga, Cijujung dan Dukuh tahun 2009

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

1.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Galuga

Dukuh Cijujung

Sekolah Lanjuatan Tingakat Atas (SLTA) Galuga

Sumber: Badan pusat statistik Kecamatan dalam angka Cibungbulang tahun 2009

Kondisi kesehatan masyarakat pada lokasi penelitian dapat dilihat dari hasil laporan tahunan Puskesmas Cijujung tahun 2009. Pola penyakit 10 besar yang sering ditemukan di UPF Puskesmas Cijujung wilayah kecamatan Cibungbulang diantaranya seperti Tabel 7.

Tabel 7 Penyakit 10 besar di UPF Puskesmas Cijujung tahun 2009

No. Penyakit Jumlah %

1 ISPA 4168 32,99

2 Dermatitis 2785 22,04

3 Gastroduodenitis tidak spesifik 1773 14,03

4 Diare 1277 10,1

5 Stomatitis/Ginggivitis 781 6,18

6 Hipertensi 821 6,49

Sumber: Laporan tahunan UPF Puskesmas Cijujung 2009

Tabel 8 Pola Penyakit rawat jalan di Puskesmas umur >14 tahun UPT Puskesmas Cibungbulang tahun 2009

No Jenis Penyakit Jumlah

1 Common Cold 4.523

2 Tukak Lambung 3.581

3 Hypertensi 3.545

4 ISPA Akut tidak spesifik 2.322

5 Demam yang tidak ndiketahui penyebabnya 1.936

6 Migren dan sindrom nyeri kepala lainnya 1.694

7 Diare dan Gastroenteritis 1.599

8 Myalgia 1.148

9 Dermatitis 927

10 Tuberulosis pari klinis 745

Jumlah 22.020

Sumber: Laporan tahunan UPT Puskesmas Cibungbulang tahun 2009

4.5 Kondisi Sampah dan Pengelolaannya

Sumber sampah di TPA Galuga berkaitan dengan penggunaan daerah dimana sumber dari sampah yang bermacam-macam. Seperti pemukiman, perdagangan, jalan raya, industri, tempat kumuh dan pertanian. Sampah yang berasal dari pemukiman terdiri dari kegiatan rumah tangga, seperti hasil pengelolaan makanan, sisa-sisa minyak, kardus bekas, kertas bekas, karpet tua, perabot rumah tangga dan bekas botol minuman (Kusnoputranto, 1983)

Tabel 9 Jenis sampah di Kabupaten Bogor

No Jenis sampah Persentase

1.

Sumber: DKP Kota Bogor, 2004

Permasalahan sampah di Kota Bogor semakin pelik dan butuh penanganan yang serius. Karena jumlah penduduk setiap tahun bertambah maka laju pertambahan sampah akan semakin meningkat hasinya tiap tahun.Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kota Bogor menyebabkan aktivitas ekonomi yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat sehingga jenis sampah yang dihasilkan beragam seperti tabel diatas. Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan adalah open dumping (pembuangan terbuka) yaitu cara pembuangan sampah yang sederhana. Kebanyakan kemungkinan dibakar sehingga memungkinkan beberapa faktor lingkungan dan kesehatan. Pembakaran harus sesuai dengan sifat fisik kimia sampah. dapat dipengaruhi oleh adanya lindi, gas, bau debu dan penyakit (BPPT 1982).

dan/atau dipergunakan kembali (reuse) yang pada akhirnya memberikan pendapatan bagi para pemulung tersebut. Selain itu ada sekitar 46 warga sekitar yang menjadi karyawan di TPA yang terkait dengan kegiatan pembuatan kompos tetapi sudah enam bulan tidak beroperasi. Keberadaaan pemulung dan pengepul juga mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan volume dari tumpukan sampah di TPA Galuga. Jumlah pemulung yang melakukan aktivitas di sekitar TPA Galuga sampai saat ini ± 400 orang yaitu anak-anak, dewasa dan orang tua.

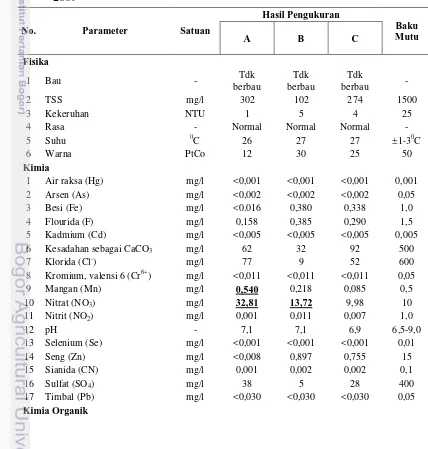

Hasil penelitian terdahulu oleh KLH Kota Bogor memantau perkembangan dari akibat adanya TPA terhadap kaulitas air tanah dilakukan pengukuran dan pengambilan contoh air pada 1 Nopember 2008. Lokasi pengambilan contoh air tanah adalah : (1) sumur penduduk (lokasi di area TPA, dekat kolam pengolah air lindi; (2) sumur penduduk (lokasi mushola, RT 8 Kp. Lalamping); (3) sumur penduduk (lokasi Kp. Cimangir). Parameter yang diukur dan baku mutu yang digunakan berdasarkan Permenkes No.416 tahun 1990.

Hasil pengukuran kualitas air tanah (Tabel 10), menunjukkan bahwa beberapa parameter yang diukur di beberapa lokasi sampling pada umumnya masih berada di bawah baku mutu lingkungan berdasarkan Permenkes No. 416/Men. Kes/Per/IX/1990 kecuali parameter koliform dimana air tanah di area TPA nilainya sama dengan BML (50 g/l), di kampung Lalamping (koliform 80 mg/l) dan Kampung Cimangir (koliform 300 mg/l) telah melampaui baku mutu (50 mg/l). Hal ini diduga air lindi merembes ke dalam air tanah sedangkan cemaran koliform pada beberapa lokasi mungkin disebabkan sistem sanitasi penduduk yang kurang baik.

kebutuhan air minum dipasok dari pelayanan air bersih yang disediakan oleh pengelola TPA Galuga (Pemkot Bogor).

Tingginya nilai arsen pada semua titik pengambilan sampel diduga berasal dari pelapukan bebatuan yang melepaskan arsen dalam bentuk oksida dan senyawa sulfur. Selain itu berasal dari proses biologis perubahan senyawa anorganik arsen menjadi senyawa organ arsen yang bersifat toksik.

Tingginya mangan pada dua lokasi diduga berasal dari aktivitas bakteri anaerob yang melakukan dekomposisi bahan organik dalam jumlah yang besar menjadi amonium. Sedangkan cemaran koliform pada beberapa lokasi mungkin disebabkan sistem sanitasi penduduk yang kurang baik.

Pada pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan KLH ada hasil penelitian yang telah dikerjakan seperti pada Tabel 10, 1,12 bahwa beberapa parameter yang ada telah diketahui kondisi kualitas air sekitar ada parameter yang telah tercemar oleh karena pengaruh dari TPA Galuga.

Tabel 10 Hasil pengukuran air sumur Nopember 2008

No Parameter Satuan

Sumber: KLH Bogor tahun 2010 Keterangan :

A = sumur penduduk (lokasi dalam area TPA, dekat kolam pengolah air lindi); B = sumur penduduk (lokasi mushola, RT 8 Kp. Lalamping);

C = sumur Penduduk (lokasi Kp. Cimangir)

Tabel 11 Hasil pengukuran air sumur pada bulan Juni 2008

No Parameter Satuan Air Sumur BML*)

A B C

No. Parameter Satuan

Hasil Pengukuran

Baku Mutu

A B C

1 Deterjen mg/l 0,028 0,019 0,71 0,50

2 Zat Organik mg/l 2 3 1 10,00

3 Pestisida Gol Organo Fosfat mg/l Tda Tda Tda 0,00

4 Pestisida Gol. Organo

Klorida

mg/l

Tda Tda Tda 0,00

5 Pestisida Gol. Organo

Karbamat

mg/l

Tda Tda Tda 0,00

C. Mikrobiologi

1 MPN (golongan Coliform) Per 100 ml 20 20 40 50

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Dampak TPA Sampah Terhadap Parameter Kualitas Air Sumur

Penilaian kualitas air tanah di daerah penelitian, sebagaian besar mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Men.Kes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. menurut Alpons, Kristijanto dan Soenarto (2005), air hujan mempercepat proses pembusukan mikrobiologi dan bahan-bahan organik yang ada disampah. Pada saat yang sama, partikel-partikel seperti nitrat, fosfat, besi, sulfat serta kation dan anion lainnya akan terlarut. Selain itu, air hujan juga bertindak sebagai media meresapnya air lindi ke air tanah. Kualitas air mengalami penurunan kualitas seperti kulitas fisika, kimia dan mikrobiologi air minum. Lokasi penelitian di pengelompokan menjadi dua bagian yaitu seperti pada Tabel 13.

Tabel 13 Pengelompokan lokasi sampel air sumur berdasarkan daerah terpengaruh dan tidak terpengaruh lindi TPA Galuga menurut Syahrulyati tahun2005

No Terpengaruh Tidak terpengaruh 1

dibanding dengan suhu air perairan penerima. Hal ini disebabkan adanya campuran air panas dari perumahan dan kegiatan industri. Kenaikan suhu air dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia, mengurangi kelarutan gas, memperhebat pengaruh rasa, bau dan mempercepat pertumbuhan tanaman pengganggu tertentu (Saeni 1989).

Berdasarkan hasil pengukuran suhu keseluruhan lokasi pengamatan musim kemarau ada perbedaan suhu di setiap lokasi pengambilan sampel air sumur. Suhu air tanah di lokasi penelitian dapat dipengaruhi oleh arah pola aliran air bawah tanah diantaranya Mayonganteng 260C, Lalamping 280C, Sinarjaya 290C. Suhu yang melampaui standar baku mutu air adalah Cimangir I 30 oC dan Cimangir II 300C. Sedangkan pada daerah yang tidak terpengaruh arah pola aliran air bawah tanah suhu air sumur di Galuga 270C, Moyan baru 260C. Suhu yang melampaui standar baku mutu adalah Cisasak Isuhu 310C dan Cisasak II suhu air 310C. (lampiran 1)

Berdasarkan standar mutu air peraturan mentri kesehatan Republik Indonesia No.416 MenKes/Per/IX/1990, suhu air sumur masih memenuhi memenuhi standar (260C-290C), yang melampaui standar baku mutu daerah yang tidak terpengaruh yaitu Cisasak I dan Cisasak II dan daerah yang terpengaruh Cimangir I dan Cimangir II hal ini karena pengambilan sampel air sumur dilakukan pada pagi hari hingga sore hari.

B. Warna

Gambar 5 Analisis w ping dan Sinarjaya dengan rasa agak sepet. sum tidak terpengaruh adalah Galuga. Hal ini diseb

liran air bawah tanah dan aktivitas yang ber ang-barang bekas yang diambil dari TPA. P memenuhi standar baku mutu air yang telah sumur Lalamping dan Sinarjaya dan Galuga. Da

Tabel 14 Kondisi bau dan rasa pada sampel

No. Sampel Bau Rasa

1 Moyan ganteng Tidak berbau Normal

2 Lalamping 2 Tidak berbau Agak sepet

3 Sinar jaya Tidak berbau Agak sepet

4 Cimangir Ilir I Tidak berbau Normal

5 Cimangir Ilir II Tidak berbau Normal

6 Galuga* Tidak berbau Agak sepet

7 Moyanbaru* Tidak berbau Normal

8 Cisasak I* Tidak berbau Normal

9 Cisasak II* Tidak berbau Normal

5.1.2 Parameter Kimia A. Derajat Keasaman pH

Tabel 15 Hasil analisis pH di sekitar TPA Galuga

No. Sampel Hasil Pengukuran pH

1.

B. Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)

BOD adalah singkatan dari Biochemical Oxygen Demand, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik menjadi senyawa - senyawa yang stabil. BOD merupakan salah satu indikator kualitas perairan pada kandungan bahan organiknya. Bahan organik terlarut akan menghabiskan oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada air. Proses yang terlibat proses biologi dan proses kimia (Hariady et al.1995).

Hasil pengukuran BOD pada musim kemarau untuk seluruh air dapat dilihat pada gambar di bawah ini berkisar dari 2-34 mg/l. Kondisi ini menunjukkan, bahwa banyak kandungan bahan organik yang dioksidasi oleh mikroorganisme. Hal ini sejalan dengan pendapat Alaerts dan Santika (1984) dan Fardiaz (1992) yang menyatakan bahwa angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerob untuk menguraikan hampir semua senyawa organik terlarut melalui beberapa reaksi biokimia.

Gambar 6 Kandungan BOD sampel air sumur di sekitar TPA Galuga

C. Kebutuhan Ukuran Oksigen Kimia (COD)

Nilai Chemical Oksigen Demand (COD) merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh senyawa organik yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologi yang menyebabkan berkurangnya DO dalam air (Alaert dan Santika, 1987). Uji COD merupakan suatu uji untuk menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh suatu bahan oksidan seperti kalium dikromat untuk mengoksidasi bahan organik dalam air.

Hasil analisis laboratorium nilai COD berkisar dari 51-64.COD air sumur pada daerah arah pola aliran air bawah tanah yang terpengaruh diantaranya: Mayonganteng COD 57 mg/l, Lalamping 2 57 mg/l, Sinarjaya 59 mg/l, Cimangir I 53 mg/l, Cimangir II 55 mg/l. Sedangkan daerah arah pola aliran air bawah tanah yang tidak terpengaruh yaitu: Galuga COD 55 mg/l, Moyan baru 59 mg/l, Cisasak

I 53 mg/l dan di Cisasak II 51 mg/l. Sesuai pendapat Hariady et al. (1995), bahwa peningkatan nilai COD suatu perairan sejalan dengan peningkatan bahan jumlah organik diperairan tersebut, karena COD memberikan gambaran jumlah total bahan organik yang ada, baik yang mudah maupun yang sulit terurai (non biodegradable). Tingginya COD dalam air mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut yang digunakan untuk pemurnian air itu sendiri. (Sawyer Mc Carty 1989).

Hasil pengukuran nilai COD pada ke-9 sampel air sumur tersebut menunjukkan hasil yang memiliki nilai ambang batas. Menurut ketentuan standar baku mutu air dalam Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air yaitu diperbolehkan 10 mg/l. Sehingga dari hasil pengujian tersebut kualitas air sumur melampaui ambang batas yang telah ditentukan dan tidak layak untuk dikonsumsi untuk air minum.

Gambar 7 Kandungan COD pada sampel air sumur di sekitar TPA Galuga

D. Amoniak (NH3) dan Nitrit (NO2-)

Nitrogen merupakan salah satu penyusun protein, plankton dan merupakan dasar semua rantai makanan yang berhubungan dengan air. Hal ini menyebabkan bahwa nitrogen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan (Henry dan Heinke, 1989). Nitrogen dalam air bentuk gas N2 bebas dan segera berubah

menjadi Nitrit (NO2-) Nitrat (NO3) dan Amoniak (NH3) dimana sebagai sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan Amoniak pada daerah arah pola aliran air bawah tanah yang terpengaruh Mayonganteng Amoniak (NH3-N) 0,461 mg/l, Lalamping 2 7,330 mg/l, Sinarjaya <0,144 mg/l, Cimangir I 0,144 mg/l, Cimangir II <0,144 mg/l. Pada daerah arah pola aliran air bawah tanah yang tidak terpengaruh mengandung amoniak yaitu: Galuga 2,02 mg/l masih memenuhi syarat. Moyanbaru <0,144 mg/l, Cisasak I 2,19 mg/l dan Cisasak II <0,144 mg/l. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 kandungan amoniak untuk air kelas 1 adalah 0,5 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa pada musim kemarau ini di Galuga, di Lalamping dan di Cisasak I melampaui batas ambang baku mutu air. Ini disebabkan karena rembesan air dari TPA dan juga pengaruh dari aktivitas di atas lahan sekitar lokasi penelitian (Gambar 9).

Gambar 9 Kandungan amoniak (NH3) pada sampel air sumur di sekitar TPA Galuga

Tingginya kandungan amoniak dalam air sumur di sekitar TPA Galuga tersebut disebabkan karena tempat pembuangan tinja, sehingga terjadi kontaminasi bakteri dengan air sumur tersebut. Menurut Jackson et al (1989) bahwa kotoran (tinja) mengandung nitrogen organik yang mudah terurai menghasilkan garam ammonium. Ion ammonium dapat dioksidasi oleh bakteri menjadi nitrit yang kemudian menjadi nitrat. Ammonia bebas dalam air minum akan terikat oleh klor pada proses desinfeksi, sehingga akan menyebabkan pemborosan bagi pemakaian klor. Oleh karena itu banyaknya ammonia dalam air menentukan banyaknya klor yang dibutuhkan untuk mendapatkan sisi klor bebas

dalam air. Ammonia dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti batuk, muntah, iritasi pada paru-paru dan saluran pernapasan, keluar lendir dari hidung, bibir, dan paru-paru, iritasi dan kebutaan sementara (Slamet, 1994, Azwar, 1996)

Beberapa keadaan ion nitrit ditemukan juga dalam air (Saeni, 1989). Nitrogen dalam bentuk ammoniak juga dapat digunakan sebagai sumber nitrogen dan sumber energi bagi pembentuk nitrit dan nitrat atau bakteri nitrifikasi. Bakteri yang dibutuhkan adalah Nitrosomonas yang mengoksidasi ammoniak menjadi nitrit dan nitrobakter yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat (Jenie dan Rahayu, 1993). Senyawa nitrit berguna pada pertumbuhan tubuh dengan kadar <1 mg/l, terutama untuk makhluk nabati perairan. Kandungan nitrit yang banyak pada tubuh akan bersifat racun dalam pembentukan metamoglobin (haemoglobin) yang tidak mampu mengikat oksigen. Jika pada bayi menyebabkan tubuh bayi menjadi biru yang disebut blue baby disease (Melanby. 1972).