ABSTRACT

SRI LINDAWATI. ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELUARGA HARAPAN POLICY ON THE IMPROVEMENT OF HEALTH QUALITY AND FAMILY EDUCATION. Study Case in Tegal Village Kemang Sub-District Bogor Regency West Java Province. (Supervised by

SAHARUDDIN)

Poverty is a situation where a person or household is facing difficulties to fulfill its basic needs, while its supportive environment is lack in contribute the opportunity to improve the welfare continually or even out of the vulnerability. In

order to handle the problems in poverty, government issued “Program Keluarga Harapan” that aims to eliminate the poverty by health quality and “RTSM”

education improvement with the recipient’s criteria who has kid about 0-15 years and/or pregnant women/childbed and present on the choosen location.

This research is maintained in Tegal Village Kemang Sub-District Bogor Regency. The background of site selection because this area has the most number of RTSM in Kemang Sub-District about 611 RTSM. The objective of this research is willing to observe the result of PKH, covering about target accuracy, role of village government in the process of RTSM selection, funding allocation form and observe how well that the mothers improve health and family education quality. The research is maintained using quantitative and qualitative approach with sampling frame about 90 respondent in amount that were classified based on PKH fund received.

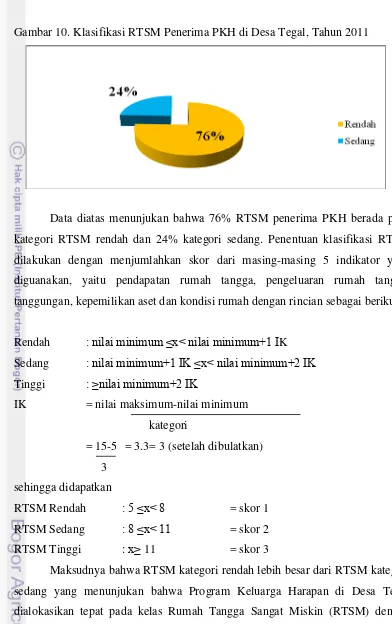

The result of this reasearch shows that PKH fund is distributed on low RTSM about 76% and 34% for medium RTSM, while for the allocation of fund PKH is olny about 42 RTSM using this fund accurately, but about 48 another RTSM use fund not accurately for needs outside health and family education. The result of the analysis also shows that there is significant relation between PKH

fund with mother’s effort to improve family health quality, and there is also

significant relation between mentoring PKH with mother’s effort to improve family education.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuah dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007). Data Badan Pusat Statistik tahun 2011 menyatakan bahwa di daerah Jawa Barat terdapat 4.773.700 penduduk miskin. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik bangsa Indonesia. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiakan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat (Susanto, 2006).

dasar. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang bersifat makro ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase penduduk miskin, tetapi tidak menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat mereka sehingga kurang operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa digali dan sangat bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, dengan melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 yang kemudian digunakan untuk menentukan SDM penerima BLT yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat tinggalnya (Suhariyanto, 2006)

Upaya pengentasan kemiskinan biasanya ditunjukan kepada sasaran penduduk miskin tanpa mengambil sasaran keluarganya secara utuh, padahal keluarga justru memiliki anak yang mungkin saja sekolah atau tidak sekolah dikarenakan kekurangan dana sehingga munculah program dan kegiatan untuk pengentasan kemiskinan yang ditunjukan langsung kepada rumah tangga dan penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya utama pembangunan. Menurut UNDP (1995) untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Kondisi ini ternyata belum sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya masih terjadi permasalahan kemiskinan yang berkaitan erat dengan dunia kesehatan dan pendidikan yang tercermin melalui lingkaran perangkap kemiskinan. Rendahnya penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tersebut sulit memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan bahkan tingkat minimum sekalipun (Depsos, 2008).

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan, dimana pada prinsipnya ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan atau program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan (Dwijowijoto, 2003).

Menjawab permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan, hadirlah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kategori I berupa Program Bantuan dan Perlindungan Sosial karena program ini langsung menyentuh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berada di pedesaan dan perkotaan khususnya melalui peningkatan kualitas RTSM dalam bidang kesehatan dan pendidikan khususnya ibu yang menjadi sasaran penerima program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas SDM pada RTSM sebagai penerimanya. Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Program ini juga merupakan program kolaborasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik (Depsos, 2008).

tertinggi di Jawa Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Data ini ditambah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang mencatat sepajang 2010 jumlah penderita gizi buruk yang ditangani sebanyak 143 kasus, SDM yang masih rendah karena pendidikan minim, ekonomi lemah sehingga berdampak perilaku hidup sehat yang kurang terjaga.

Kondisi ini mendorong berbagai upaya pemerintah untuk memberikan berbagai macam kebijakan dan program penanganan kemiskinan, salah satu yang tercatat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Data Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Pusat mencatat Kabupaten Bogor berada di peringkat 22 dari 80 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Saat verifikasi Juni 2010, Kabupaten Bogor mendapat persentase rata-rata 94.73% sehingga berada di peringkat 22 namun hasil tersebut dinilai cukup baik 1.

1.2Rumusan Masalah

Persoalan kemiskinan bukan merupakan gejala baru yang terjadi di Indonesia, melainkan sudah lama menghinggapi masyarakat khususnya di Pulau Jawa. Dalam buku tentang sejarah ekonomi sosial Indonesia, Prof. Burger menggambarkan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu pemerintah Belanda mulai meresahkan kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa akibat penambahan jumlah penduduk dan sistem tanam paksa (Soedjatmoko, 1983). Disamping itu, masalah kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah material namun juga non material, yang menyangkut kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan lainnya (Susanto, 2006). Hal ini menunjukan bahwa pengentasan masalah kemiskinan diperlukan adanya keterlibatan beberapa pihak yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Dian Mulyadianta, Ketua UPPKH Kabupaten Bogor tahun 2010, sejak 2007 hingga triwulan kedua 2010, bantuan bersyarat PKH berjumlah Rp 69.467.969.000,00 untuk 14.930 RTSM yang tersebar di 16 kecamatan di 155 desa. Adapun 16 kecamatan yang warga ikut program pemerintah pusat ini adalah Cariu, Megamendung, Ciawi, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Gunung

1

Sindur, Ciseeng, Cigombong, Tenjolaya, Leuwisadeng, Kemang, Ranca Bungur, Bojong Gede, Tajur Halang dan Cibinong2. Adanya program PKH yang digulirkan kepada rumah tangga miskin di daerah Kabupaten Bogor akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sebagai penerima PKH, setiap RTSM pastilah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, walaupun BPS telah memilih berdasarkan 14 indikator kemiskinan. Namun yang terjadi di lapangan adalah bahwa melalui 14 indikator yang digunakan dalam pemilihan RTSM penerima PKH belum mampu menggambarkan kebutuhan masing-masing RTSM. Temuan yang didapatkan adalah pada kelompok RTSM penerima memiliki perbedaan terkait aset atau kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan asetnya tinggi namun juga ada yang sedikit atau ada yang kondisi rumahnya baik dengan lantai keramik dan dinding tembok namun ada pula yang berdinding bilik, sehingga dirasakan perlu untuk mengklasifikasikan dimana posisi RTSM itu berdasarkan kategori yang lebih bervariasi, sederhana namun mampu melihat dimana posisi RTSM berada. Hal ini juga ditunjang dengan kondisi bahwa ada beberapa rumah tangga yang tidak masuk dalam penerima PKH namun secara kondisi fisik rumah lebih membutuhkan dibandingkan penerima PKH yang terdaftar sehingga dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan sasaran.

Disamping itu, jika melihat struktur organisasi PKH, banyak melibatkan beberapa aktor tingkat pusat hingga kecamatan, mulai dari Departemen Sosial, PT Pos, UPPKH, dan pendamping. Namun kelemahannya adalah tidak tercantum peran pemerintah desa dalam struktur tersebut, padahal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menentukan RTSM

2

penerima PKH dikarenakan pemerintah desa merupakan institusi yang mengetahui asal usul dan kondisi masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanan proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH dan sejauhmana keterlibatan pemerintah desa dalam pemilihan RTSM tersebut?

2. Bagaimana bentuk alokasi dana oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH?

3. Bagaimana upaya ibu penerima PKH meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga?

1.3Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH dan mengetahui keterlibatan pemerintah desa dalam pemilihan RTSM tersebut.

2. Mengetahui alokasi penggunaan dana oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH

3. Mengetahui upaya ibu penerima PKH meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga.

1.4Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi:

1. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenaan dengan konsep kebijakan publik, kemiskinan, kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia (ibu).

2. Pemerintah dapat memperoleh evaluasi, rekomendasi, acuan, dan arahan terkait implementasi dan hasil dari kebijakan penanganan kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

3.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konteks dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye (1976) dalam Wahab (2008), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Ia juga berpandangan bahwa semua definisi kebijakan pada akhirnya bermuara pada hal yang sama, yaitu pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat tindakan pemerintah. Definisi lainnya dinyatakan oleh Carl I Fredrick (1968) dalam Dwijowijoto (2003), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan.

Adapun Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005), memahami kebijakan publik dengan dilihat konsep kunci sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, finansial untuk melakukannya.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat terselesaikan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor yang

berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Dwijowijoto, 2003). Dengan demikian, kebijakan publik yang umumnya masih abstrak berupa pernyataan-pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana akan lebih diterjemahkan dalam program-program yang lebih operasional yang dimaksudkan mewujudkan tujuan ataupun sasaran dalam kebijakan tersebut (Wahab, 2008).

menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana dengan lembaga lain yang terkait (Dwijowijoto, 2003).

Menurut Grindle (1980) dalam (Dwijowijoto, 2003) kebijakan menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga konten kebijakan harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

.

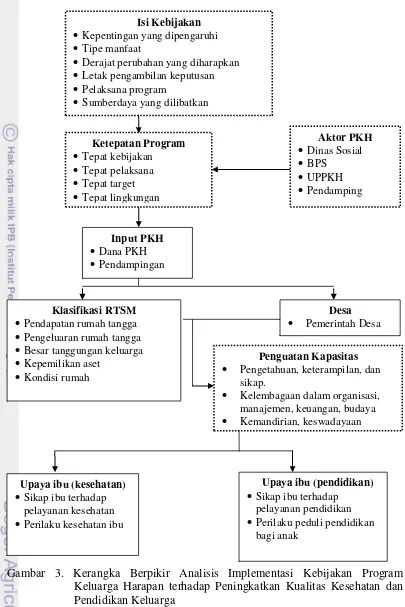

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Dwijowijoto (2003)

Yang dimaksud dengan konten bahwa kebijakan yang akan diambil menurut Grindel (1980) dalam (Dwijowijoto, 2003) dipengaruhi oleh:

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.

b. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasi dan sebaliknya.

mudah untuk diimplementasikan tetapi untuk pogram yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan.

d. Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil.

e. Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai.

f. Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan konteks adalah bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, bahwa mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan mencakup partisipan tingkat pemerintahan pusat, dan pemerintah daerah, baik kalangan birokrat, pengusaha, maupun masyarakat umum.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas.

c. Ketaatan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk mencapai tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antara lingkungan program dan administrasi program.

2.1.3 Kemiskinan Rumah Tangga

individu (makan, perumahan, dan pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial (air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan)3.

Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiakan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat (Susanto, 2006).

Menurut Gunawan (2008) pengertian kemiskinan dalam arti yang lebih luas adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok, sehingga menyebabkan kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain. Setidaknya terdapat tiga bentuk potensi yang dapat diamati dalam rangka memahami potensi keluarga miskin, yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam peranan sosial.

Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya. Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS. Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS selama ini menggunakan dua cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin BPS menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang bersifat makro ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase penduduk miskin, tetapi tidak menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat mereka sehingga kurang

3

operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa digali dan sangat bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, dengan melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 yang kemudian digunakan untuk menentukan SDM penerima BLT yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat tinggalnya (Suhariyanto, 2006).

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin menurut BPS, Tahun 2011

No Variabel Kemiskinan Karakteristik Kemiskinan

1 Luas lantai bangunan tempat tinggal Kurang dari 8 meter persegi per orang 2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal Tanah/bambu/ kayu murahan

3 Jenis dinding bangunan tempat tinggal Bambu/ rumbai/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester

4 Fasilitas tempat buang air besar Tidak ada, menumpang rumah lain 5 Sumber penerangan rumah tangga Bukan listrik

6 Sumber air minum Sumur, mata air tak terlindungi/ sungai/ air hujan

7 Bahan bakar untuk memasak Kayu bakar/arang/ minyak tanah

8 Konsumsi daging/ayam/susu/ per

minggu Satu kali atau dua kali seminggu

9 Pembelian pakaian baru setiap anggota

rumah tangga setiap tahun Tidak pernah membeli/ satu stel 10 Frekuensi makan dalam sehari Satu kali atau dua kali sehari

11 Kemampuan membayar untuk berobat

ke puskesmas atau dokter Tidak mampu membayar

12 Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga

Petani dengan luas lahan kurang dari 0.5 Ha/ buruh tani/ buruh bangunan/

pekerjaan lainnya dengan pendapatan rumah tangga di bawah Rp 600.000,00 perbulan

13 Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga

Tidak sekolah/ tidak tamapt SD/ hanya tamatan SD

14 Pemilikan asset/ harta bergerak maupun tidak bergerak

Tidak punya tabungan/barang. Rp 500.000,00 seperti sepeda motor, emas, perhiasan, dan modal lainnya

*Sumber : BPS Tahun 2005

2.1.4 Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan kemiskinan membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral (Purwanti, tanpa tahun).

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa. Kategori II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam kategori II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan kategori III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Skema Penanggulangan Kemiskinan menurut Wynandin Imawan (2008) dalam Hasbi (2008)

2.1.5 Program Keluarga Harapan sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan

2.1.5.1 Latar Belakang Program Keluarga Harapan

Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut, target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RTSM dengan anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Guna menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM.

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga sehingga orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil

2.1.5.2 Fokus Program Keluarga Harapan

diperuntukkan bagi orang tidak mampu sehingga kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Tabel 2. Jumlah Bantuan per RTSM per Tahun (Rp) menurut Pedoman Umum PKH, Tahun 2008

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per Tahun (Rp)

Bantuan tetap 200.000,00 Bantuan bagi RTSM yang memiliki

a. Anak usia di bawah 6 tahun 800.000,00 b. Ibu hamil/ menyusui 800.000,00 c. Anak usia SD/ MI 400.000,00 d. Anak usia SMP/ MTS 800.000,00 Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000,00 Bantuan minimum per RTSM 600.000,00 Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000

*Sumber: Departemen Sosial RI Tahun 2008

Catatan:

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun

dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah

anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas

minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per

2.1.5.3Stakeholders Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

a. UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

b.UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kabupaten/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.

c. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung4.

2.1.6 Kualitas Ibu: Kesehatan dan Pendidikan

Akhir-akhir ini disadari oleh pemerintah maupun ilmuwan bahwa pembangunan nasional akan berhasil bila upaya ini beriringan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai aktor utama pembangunan. Menurut UNDP (1995) untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Sumberdaya manusia adalah seluruh

4

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2010. Mari Kita Mengenal Program PKH.

kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial, maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi dalam membahas sumberdaya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Sumodiningrat (1999) dalam Aly dkk (2005) mengemukakan bahwa kita memerlukan suatu strategi baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

Mutu sumberdaya manusia bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa kadar pengetahuan, keterampilan, kejujuran, kemahiran, dan keahlian yang dikuasai melainkan juga harus disertai orientasi dan produktifitas. Dalam berbagai perbincangan tentang mutu SDM, kuat sekali kecenderungan orang untuk memulangkan permasalahannya pada upaya pendidikan, lebih khususnya apa yang dapat dan mungkin harus disajikan melalui sistem pendidikan bahkan yang lebih khusus adalah apa yang dapat dihasilkan oleh berbagai jenjang dan jenis pendidikan (Hassan, 1995).

Dalam menunjang mutunya sebagai subjek pembangunan, maka diperlukan upaya pengembangan SDM sejak dini, salah satunya melalui pendidikan dengan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk secara massal, misalnya wajib belajar 9 tahun atau mengarahkan orientasi pendidikan kepada kebutuhan daerah masing-masing. Disamping itu, derajat kesehatan penduduk juga perlu ditingkatkan terutama kesehatan balita, ibu, dan anak. Kesadaran akan pentingnya kesehatan, menjaga lingkungan agar tetap sehat dan pemberian makanan tambahan kepada siswa merupakan upaya yang harus sungguh- sungguh diperhatikan (Alkadri dkk, 2001). Kualitas ibu dalam hal membangun SDM yang bermutu teramat penting, hal ini disebabkan karena ibu relatif memiliki waktu lebih banyak bersama anak sehingga dapat memberikan arahan, bimbingan, dan meningkatkan potensi anak (Musbikin, 2009). Penelitian Rahmaulina (2007) dalam Hastuti (2009) terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan ibu dan

pengetahuan ibu tentang gizi dengan tumbung kembang anak.

merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut Sumpeno (2002) dalam Riasih (2004) penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk:

a. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya.

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan mengantisipasi perubahan.

Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia atau individu menurut Rubin dan Rubin (1992) dalam Riasih (2004) merupakan pengembangan personal yang bertujuan untuk menemukan hal-hal apa saja yang kurang pada dirinya tetapi ada upaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut. Sumpeno (2002) dalam Riasih (2004) mengemukakan bahwa dengan pengembangan kapasitas akan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap di samping dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan dan kemampuan masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian berawal ingin melihat tentang bagaimana hasil dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi proses pemilihan RTSM dan bentuk alokasi dana yang dilakukan oleh RTSM penerima PKH juga menganalisis sejauhmana upaya ibu dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga. namun penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi-kondisi yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program, yaitu kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang dilibatkan. Kondisi- kondisi ini akan mempengaruhi ketepatan suatu program yang dapat diukur dari tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan.

tingkat pusat hingga kecamatan, dari awal proses pemilihan RTSM hingga pelaksanaan programnya. Para aktor yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan meliputi Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, BPS, POS Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kesehatan hingga para pendamping di lapangan. Masing-masing aktor yang terlibat memiliki peran dan keterlibatannya masing-masing atau bahkan saling beririsan dan punya hubungan dalam menentukan keberhasilan PKH. Adanya aktor ini tentu akan behubungan dengan pelaksanaan PKH di lapangan yang dijabarkan dalam 2 variabel, yaitu besar bantuan (dana) dan pendamping PKH. Pelaksanan program ini akan bersentuhan langsung dengan desa meliputi keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan PKH dan rumah tangga sangat miskin sebagai penerimanya.

Keterangan :

Gambar 3. Kerangka Berpikir Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Keluarga

Keterangan:

: Pendekatan kuantitatif : Pendekatan kualitatif

: berhubungan (menghasilkan)

Input PKH

Dana PKH

Pendampingan

Klasifikasi RTSM

Pendapatan rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga

Besar tanggungan keluarga

Kepemilikan aset

Kondisi rumah

Upaya ibu (kesehatan)

Sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan

Perilaku kesehatan ibu

Upaya ibu (pendidikan)

Sikap ibu terhadap pelayanan pendidikan

Perilaku peduli pendidikan bagi anak

Aktor PKH

Dinas Sosial

BPS

UPPKH

Pendamping

Desa

Pemerintah Desa

Ketepatan Program

Tepat kebijakan

Tepat pelaksana

Tepat target

Tepat lingkungan

Isi Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi

Tipe manfaat

Derajat perubahan yang diharapkan

Letak pengambilan keputusan

Pelaksana program

Sumberdaya yang dilibatkan

Penguatan Kapasitas

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Kelembagaan dalam organisasi, manajemen, keuangan, budaya

2.3 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini, hipotesis uji yang digunakan adalah hipotesis untuk melihat hubungan, kekuatan hubungan dan signifikansi antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

1. Ada hubungan antara besar dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

2. Ada hubungan antara partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

3. Ada hubungan antara besar dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga.

4. Ada hubungan antara partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga.

2.4Definisi Operasional

1. Isi kebijakan adalah hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.

b. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasi dan sebaliknya.

c. Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang mengharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan mudah untuk diimplementasikan tetapi untuk pogram yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan.

e. Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai.

f. Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan

2. Aktor PKH adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan meliputi tugas dan kewenangan mereka dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dibatasi di tingkat kabupaten, seperi Dinas Sosial, UPPKH, pendamping, dan BPS.

3. Ketepatan program adalah penilaian ketepatan dari implementasi Program Keluarga Harapan yang meliputi:

a. Tepat kebijakan dapat ditinjau dari apakah kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan dipecahkan, dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang terhadap masalah yang akan dipecahkan.

b. Tepat pelaksana maksudnya aktor yang terlibat tidaklah hanya pemerintah melainkan kerjasama antara masyarakat dan swasta.

c. Tepat sasaran. Definisi ketepatan target bukan hanya sekedar tepat secara sasaran namun yang hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kedua, kesiapan target secara fisik dan psikologis, dan apakah kebijakan ini bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya.

d. Tepat lingkungan adalah ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana dengan lembaga lain yang terkait.

5. Dana adalah besarnya bantuan uang langsung yang diberikan kepada penerima PKH. Skala pengukuran ordinal. Besar dana dibagi dalam tiga kategori rendah, sedang, dan tinggi yang dihitung dari:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= Rp 550.000- Rp. 150.000 = Rp. 133.000 (setelah dibulatkan) 3

sehingga didapatkan

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 280.000 Sedang : Rp. 280.000 ≤x< Rp. 410.000 Tinggi : ≥Rp. 410.000

Kategori ini kemudian disesuaikan dengan alokasi dana PKH, dimana dana berkisar antara Rp. (150.000, 250.000, 350.000, 450.000, dan 550.000) sehingga didapatkan kategori dana PKH yang dijadikan sebagai kerangka sampling adalah:

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 250.000 = skor 1 Sedang : Rp. 250.000 ≤x< Rp. 400.000 = skor 2

Tinggi : ≥Rp. 400.000 = skor 3

6. Pendamping PKH adalah pihak yang menjembatani penerima PKH dengan pemerintah setempat juga berperan dalam melakukan sosialisasi pengawasan dan pendampingan terhadap penerima PKH. Pendampingan PKH dinilai dari sikap masyarakat terhadap pendamping dan partipasi masyarakat terhadap pendampingan dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

b. Perilaku terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

dimaksud adalah dengan kriteria penerima PKH, yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih dengan penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.

Disamping itu, pengklasifikasian RTSM ini didasarkan pada beberapa indikator dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Pendapatan rumah tangga

1. < Rp. 1.100.000,00 = skor 1 2. Rp. 1.100.000,00-Rp. 3.300.000,00 = skor 2 3. > Rp. 3.300.000,00 = skor 3 b. Pengeluaran rumah tangga

1. < Rp. 1.100.000,00 = skor 1 2. Rp. 1.100.000,00-Rp. 3.300.000,00 = skor 2 3. > Rp. 3.300.000,00 = skor 3 c. Besar tanggungan keluarga didapatkan dengan rumus:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= 12-2 = 3.3 = 3 (setelah dibulatkan) 3

sehingga didapatkan

Rendah : 2 ≤x< 5 = skor 1

Sedang : 5 ≤x< 9 = skor 2

Tinggi : x≥ 9 = skor 3

d. Kepemilikan aset didapatkan dari total aset 17 (1. Tidak, 2. Ya) sehingga didapatkan:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK

Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= 34-17 = 5.6 = 6 (setelah dibulatkan) 3

sehingga didapatkan

Rendah : 17 ≤x< 23 = skor 1

Sedang : 23 ≤x< 29 = skor 2

Tinggi : x≥ 29 = skor 3

e. Kondisi rumah; dilihat dari status rumah, dinding rumah, lantai rumah, tempat buang air, dan bahan bakar yang digunakan dengan rincian:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK

Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= 15-5 = 3.3= 3 (setelah dibulatkan) 3

sehingga didapatkan

Rendah : 5 ≤x< 8 = skor 1

Sedang : 8 ≤x< 11 = skor 2

Tinggi : x≥ 11 = skor 3

Kumpulan lima variabel diatas kemudian disatukan guna menentukan klasifikasi RTSM dengan rincian:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= 15-5 = 3.3= 3 (setelah dibulatkan) 3

RTSM Rendah : 5 ≤x< 8 = skor 1 RTSM Sedang : 8 ≤x< 11 = skor 2 RTSM Tinggi : x≥ 11 = skor 3

8. Pemerintah desa penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Penguatan kapasitas adalah penguatan kapasitas atau kemampuan RTSM terhadap pelaksanaan PKH yang meliputi:

a. Pengetahuan dan sikap adalah perubahan pengetahuan dan sikap RTSM (ibu) dalam hal kesehatan dan pendidikan yang menjadi fokus PKH. b. Kelembagaan dalam organisasi, manajemen, keuangan, budaya adalah

perubahan yang dialami RTSM (ibu) terkait dengan kemampuan dalam berorganisasi dan manajemen.

c. Kemandirian, keswadayaan adalah perubahan penguatan kapasitas dengan melihat sisi kemandirian RTSM (ibu) sehingga tidak bergantung kepada program dan mampu mandiri.

10.Upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga adalah sikap dan perilaku ibu dalam upaya peningkatan status kesehatan diri dan anaknya. Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pelayanan kesehatan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

b. Perilaku kesehatan (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

11.Upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga adalah sikap dan perilaku ibu dalam upaya peningkatan taraf pendidikan anak. Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pelayanan pendidikan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan informasi dari Ketua Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bogor yang menyatakan bahwa dari 16 kecamatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata di Kecamatan Kemang terdapat 1545 RTSM yang tersebar di 10 desa khususnya terbesar berada di wilayah Desa Tegal sebanyak 611 RTSM penerima PKH sehingga dirasa tepat untuk menggambarkan implementasi Program Keluarga Harapan. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2011.

3.2Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perpaduan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitaif. Dalam penelitian survei penambahan data kualitatif terhadap data kuantitatif dilakukan dengan menggunkan slip, yakni sepotong kertas yang khusus disediakan untuk data kualitatif tersebut disamping penggunaan kuesioner (Singarimbun dan Efendi, 1989). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif selain digunakan sebagai pendekatan tunggal untuk menjawab rumusan permasalahan tertentu, juga digunakan untuk memperkaya data kuantitatif.

anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan, juga mengidentifikasikan sejauhmana keterlibatan pemerintah desa dan aktor lainnya dalam penentuan RTSM penerima bantuan. Di samping itu, juga menilai bagaimana bentuk alokasi dana yang digunakan oleh RTSM, apakah sudah sesuai dengan tujuan PKH, dimana dana itu digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan kuantitatif juga membantu untuk melihat sejauhmana usaha ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga. Pendekatan penelitian ini secara kuantitatif memang diarahkan bukan untuk mengukur pengaruh, karena pengukuran pengaruh berarti mengukur sebelum dan sesudah adanya program. Namun, penelitian kuantitatif diarahkan untuk melihat sejauh mana ketepatan sasaran, bentuk alokasi dana dan melihat upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga.

3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden

Pemilihan informan dalam penelitian ini dikhususkan pada aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, seperti Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, UPPKH Kabupaten Bogor, pendamping PKH yang bekerja di lapangan, dan pemerintah desa. Informan juga berasal dari RTSM penerima PKH, khususnya ibu yang menjadi objek utama program ini dilengkapi keterangan dari ketua kelompok PKH yang ada di Desa Tegal.

Penentuan jumlah sampel atau responden dengan menggunakan batas minimum responden penelitian sosial, yaitu sebanyak 30 responden untuk masing-masing klasifikasi sehingga didapatkan total responden sebanyak 90 orang. Pemilihan responden didasarkan dari data penerima PKH yang diperoleh dari pendamping PKH Desa Tegal, yaitu Ibu Evi dan Bapak Erik untuk periode pencairan bulan Januari 2011 dengan menggunakan tabel angka acak.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

sekunder diperoleh dari studi literatur berupa arsip atau dokumen resmi dan pribadi dari Pemda dan Dinas yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Data kuantitatif diperoleh melalui survei kepada ibu-ibu penerima PKH, dimana populasi yang digunakan adalah RTSM penerima bantuan PKH dengan sampel atau responden adalah ibu-ibu. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak distratifikasi (stratified random sampling) yaitu populasi dibagi ke dalam subpopulasi berdasarkan klasifikasi

kesejahteraan sehingga satuan elementer dalam masing-masing subpopulasi menjadi homogen, dimana pada akhirnya terdapat 3 klasifikasi sampel yang diambil dengan menggunakan rumus:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum kategori

= Rp 550.000- Rp. 150.000 = Rp. 133.000 (setelah dibulatkan) 3

sehingga didapatkan

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 280.000 Sedang : Rp. 280.000 ≤x< Rp. 410.000 Tinggi : ≥Rp. 410.000

Kategori ini kemudian disesuaikan dengan alokasi dana PKH, dimana dana berkisar antara Rp. (150.000, 250.000, 350.000, 450.000, dan 550.000) sehingga didapatkan kategori dana PKH yang dijadikan sebagai kerangka sampling adalah:

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 250.000 Sedang : Rp. 250.000 ≤x< Rp. 400.000 Tinggi : ≥Rp. 400.000

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang diambil dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada ibu-ibu penerima PKH dengan bantuan program komputer SPSS 16. Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistika non parametrik. Statistika non parametrik merupakan uji statistik yang biasa digunakan untuk penelitian-penelitian sosial karena prosedur pengujian dengan menggunakan statistik non parametrik ini tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang kaku, namun keshahihannya mensyaratkan hanya cukup dengan asumsi umum saja. Jenis data yang digunakan pada uji statistik non parametrik pada umumnya adalah jenis data dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Dilatarbelakangi penelitian ini bertujuan ingin mengetahui ketepatan alokasi dana PKH dan bentuk alokasi dana PKH yang diperoleh RTSM, maka dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif melalui tabel frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.

Dalam menganalisis ketepatan alokasi dana, maka dilakukan analisis data terhadap 90 responden dengan menggunakan 3 kategori RTSM. RTSM penerima PKH didapatkan dari SPDKP yang disesuaikan dengan kriteria penerima PKH dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan menurut BPS. Dari 14 variabel tersebut kemudian dilakukan proses penyederhanaan dengan menggunakan 5 indikator, yaitu:

a. Pendapatan rumah tangga; hal ini didasarkan karena tingkat pendapatan masyarakat per kapita itu memang merupakan indikator kemiskinan. Jadi kemiskinan memang terhapus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat adalah titik tolak atau modal bagi perkembangan ekonomi selanjutnya (Susanto, 2006).

b. Pengeluaran rumah tangga; hal ini didasarkan karena kemiskinan di Indonesia dikur dengan melihat pada sisi pengeluaran, dimana BPS menggunakan definisi penduduk miskin sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Susanto, 2006).

anggota keluarga yang menjadi tanggungan sehingga setiap keluarga bisa lebih longgar merancang masa depannya (Suyono, 2005)

d. Kepemilikan aset; kepemilikan aset ini berkaitan dengan sejauh mana aset-aset pribadi yang dimiliki. Kemiskinan tidak selamanya berasal dari kebijakan saja melainkan juga persoalan yang sifatnya struktural, artinya seseorang yang berusaha sekeras apapun menjadi tidak ada artinya karena kendala struktural yang ia hadapi. Misalnya, keterbatasan infrastruktur (aset) yang memadai berupa penunjang kebutuhan hidup mereka (Susanto, 2006)

e. Kondisi rumah; kondisi rumah yang dimaksudkan adalah berupa gabungan indikator yang terdiri dari status kepemilikan rumah, kondisi dinding, lantai, tempat BAB, dan penggunaan bahan bakar.

Dalam melihat sejauhmana hubungan antara Program Keluarga Harapan (PKH) dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga, maka dilakukan uji korelasi dengan menggunakan model korelasi. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala tertentu, karena skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal maka menggunakan Korelasi Spearman. Kuat lemahnya hubungan diukur diantara jarak (range) 0-1 dan korelasi akan bernilai searah jika nilai koefisien korelasi postif dan korelasi akan bernilai tidak searah jika koefisien korelasi negatif (Sarwono, 2009).

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1.Kondisi Geografis

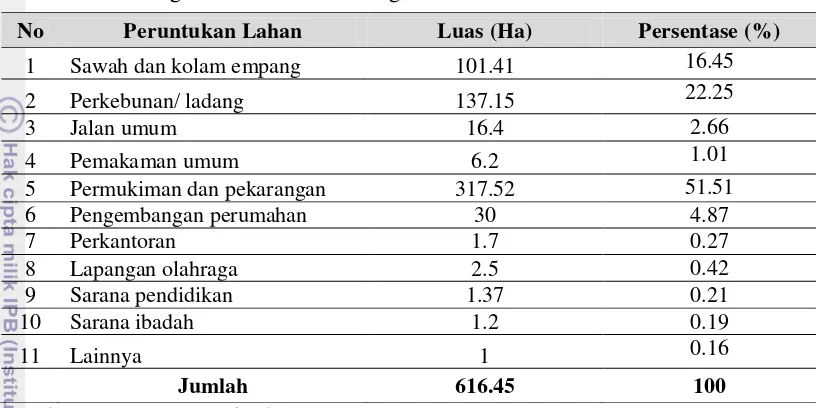

Desa Tegal merupakan salah satu desa dari 8 desa lainnya yang terletak di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Secara wilayah, Desa Tegal memiliki luas sekitar 616.45 ha dengan areal sawah sebesar 371.032 ha dan areal darat sebesar 245.013 ha. Desa ini berbatasan sebelah utara dengan Desa Babakan Kecamatan Ciseeng. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Kemang, dan berbatasan sebelah barat dengan Desa Cibeteng Udik Kecamatan Ciseeng.

Sepanjang perjalanan ke Desa Tegal banyak dijumpai lahan atau kebun dengan luas total sebesar 137.15 ha. Umumnya masyarakat menggunakan sepeda motor untuk beraktifitas dan menjangkau satu lokasi dengan lokasi yang lain, hal ini disebabkan tidak ada alat transportasi umum yang masuk ke daerah ini, selain kendaraan bermotor. Desa Tegal dapat dijangkau dari arah jalan Parung atau melalui jalan alternatif dari arah Ciampea, dimana disepanjang jalan menuju Desa Tegal banyak terdapat Kelapa Sawit. Waktu tempuh untuk mencapai Desa Tegal sekitar 60 menit dari pusat Kota Bogor.

memungkinkan desa ini memiliki banyak penduduk dengan total 3566 kepala keluarga (KK).

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

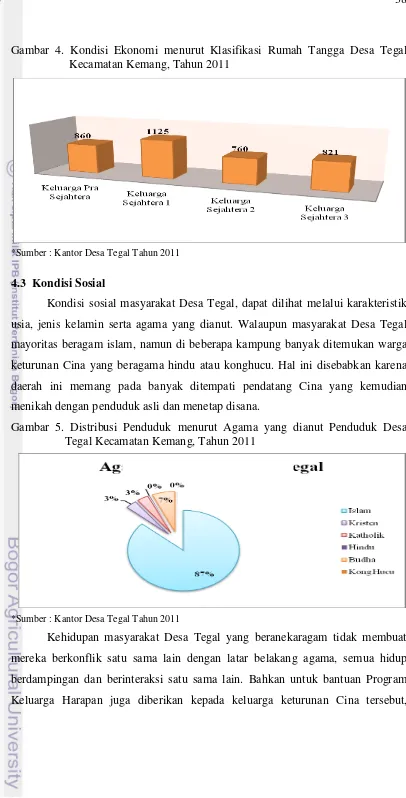

4.2.Kondisi Ekonomi

Jumlah RTSM terbesar di Kecamatan Kemang terpusat di di Desa Tegal, yaitu sebesar 611 RTSM dibawah bimbingan dua pendamping, yaitu Ibu Evi dan Bapak Erik. Hal ini menunjukan bahwa di Desa Tegal secara ekonomi relatif berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan Non Makanan dari BPS yang ditunjang oleh Data Jumlah Rumah Tangga Layak PPLS 2008 Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dimana menunjukan bahwa terdapat 1133 rumah tangga miskin di Desa Tegal, jauh megungguli desa lainya seperti Desa Kemang dan Desa Jampang. Keadaan ekonomi yang minim mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai macam cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya dengan menjadi pembantu rumah tangga di sekitar wilayah perumahan Desa Tegal, Perumahan Kahuripan.

No Peruntukan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1 Sawah dan kolam empang 101.41 16.45 2 Perkebunan/ ladang 137.15 22.25 3 Jalan umum 16.4 2.66 4 Pemakaman umum 6.2 1.01 5 Permukiman dan pekarangan 317.52 51.51 6 Pengembangan perumahan 30 4.87 7 Perkantoran 1.7 0.27 8 Lapangan olahraga 2.5 0.42 9 Sarana pendidikan 1.37 0.21 10 Sarana ibadah 1.2 0.19 11 Lainnya 1 0.16

[image:37.595.113.523.155.359.2]Tabel 4. Jumlah dan Persentase Kondisi Ekonomi menurut Pekerjaan Penduduk Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

No Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Petani 1202 40.39 2 Budidaya ikan 15 0.51 3 Peternak ayam 2 0.07 4 Pedagang 879 29.54

5 PNS 53 1.79

6 TNI/POLRI 9 0.30 7 Pensiunan 24 0.80 8 Pegawai swasta 262 8.80 9 Wiraswasta 5 0.17 10 Buruh lepas 260 8.73 11 Pengrajin 15 0.50 12 Supir 8 0.27 13 Tukang ojeg 214 7.20 14 Bidan 4 0.13 15 Penjahit 12 0.40 16 Lainnya 12 0.40

Jumlah 2976 100

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

Tabel 4 menunjukan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Tegal bermatapencaharian sebagai petani dengan jumlah 1202 orang, disusul oleh pedagang sebanyak 879 orang, pegawai swasta 262 orang, buruh lepas 260 orang, dan tukang ojeg 214 orang. Mayoritas masyarakat yang berpenghasilan dari bertani mengindikasikan bahwa usaha mereka bergantung dengan musim, cuaca, dan kondisi tak terduga lainnya sehingga secara pemenuhan kebutuhan finansial untuk keluarga belum bisa dipastikan. Di sisi lain, banyak diantara mereka yang berprofesi sebagai tukang ojeg, karena secara wilayah desa ini relatif jauh antara masing-masing kampung sehingga memerlukan bantuan kendaraan ojeg.

Gambar 4. Kondisi Ekonomi menurut Klasifikasi Rumah Tangga Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

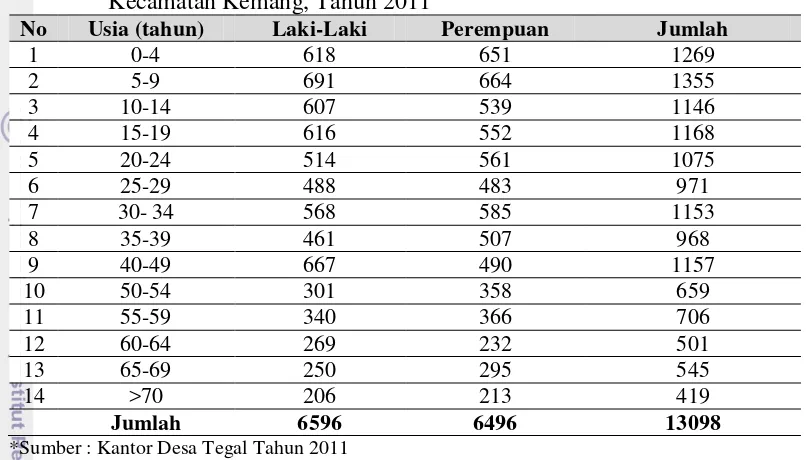

4.3 Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tegal, dapat dilihat melalui karakteristik usia, jenis kelamin serta agama yang dianut. Walaupun masyarakat Desa Tegal mayoritas beragam islam, namun di beberapa kampung banyak ditemukan warga keturunan Cina yang beragama hindu atau konghucu. Hal ini disebabkan karena daerah ini memang pada banyak ditempati pendatang Cina yang kemudian menikah dengan penduduk asli dan menetap disana.

Gambar 5. Distribusi Penduduk menurut Agama yang dianut Penduduk Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

[image:39.595.103.509.44.842.2] [image:39.595.108.512.113.294.2]tentunya dengan beberapa persyaratan yang dipenuhi. Berdasarkan segi usia, didominasi usia anak yaitu 5-9 tahun sebanyak 1355 orang

Tabel 5. Distribusi Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

No Usia (tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 0-4 618 651 1269 2 5-9 691 664 1355 3 10-14 607 539 1146 4 15-19 616 552 1168 5 20-24 514 561 1075 6 25-29 488 483 971 7 30- 34 568 585 1153 8 35-39 461 507 968 9 40-49 667 490 1157 10 50-54 301 358 659 11 55-59 340 366 706 12 60-64 269 232 501 13 65-69 250 295 545 14 >70 206 213 419

Jumlah 6596 6496 13098

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa umumnya usia penduduk Desa Tegal banyak ditempati oleh usia dibawah 20 tahun, dengan urutan pertama ditempati usia 5-9 tahun sebanyak 1335 orang, kedua 0-4 tahun sebanyak 1269 orang, dan 15-19 tahun sebanyak 1168 orang sehingga menunjukan bahwa penduduk Desa Tegal menempati piramida penduduk muda. Kondisi ini pula yang kemudian mendorong perlu adanya usaha untuk memberikan tingkat kesejahteraan yang baik, khususnya pada usia anak melalui kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, mayoritas penduduk Desa Tegal adalah laki-laki

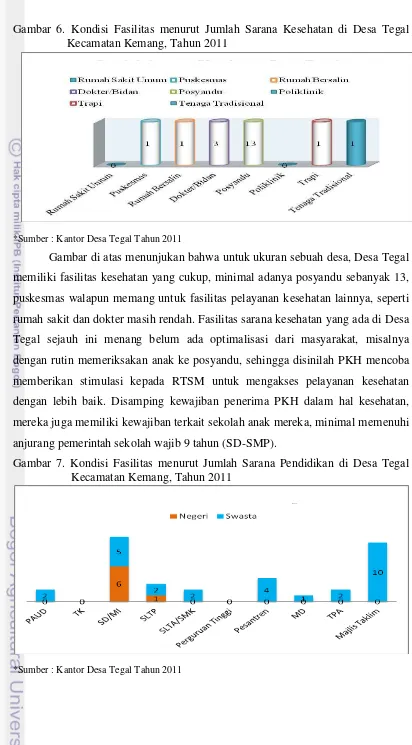

[image:40.595.109.512.149.379.2]Gambar 6. Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

[image:41.595.101.513.65.810.2]*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

Gambar di atas menunjukan bahwa untuk ukuran sebuah desa, Desa Tegal memiliki fasilitas kesehatan yang cukup, minimal adanya posyandu sebanyak 13, puskesmas walapun memang untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti rumah sakit dan dokter masih rendah. Fasilitas sarana kesehatan yang ada di Desa Tegal sejauh ini menang belum ada optimalisasi dari masyarakat, misalnya dengan rutin memeriksakan anak ke posyandu, sehingga disinilah PKH mencoba memberikan stimulasi kepada RTSM untuk mengakses pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Disamping kewajiban penerima PKH dalam hal kesehatan, mereka juga memiliki kewajiban terkait sekolah anak mereka, minimal memenuhi anjurang pemerintah sekolah wajib 9 tahun (SD-SMP).

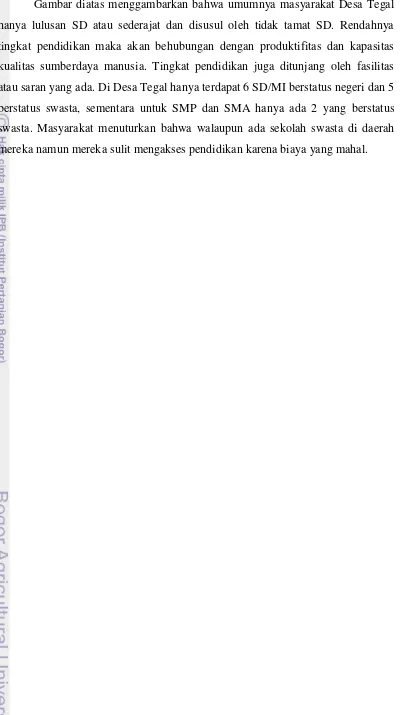

Gambar 7. Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

[image:41.595.109.516.95.303.2] [image:41.595.105.515.538.727.2]BAB V

HASIL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

5.1 Proses Pemilihan RTSM Penerima PKH

5.1.1 Program Keluarga Harapan sebagai Kebijakan Publik

Menurut Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005), memahami kebijakan publik dengan dilihat konsep kunci sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini PKH dinamakan sebagai kebijakan publik karena PKH merupakan program dibawah Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, BPS, UPPKH, pendamping yang semuanya memiliki kewenangan dalam menjalankan perannya masing-masing.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. PKH diadakan sebagai reaksi terhadap permasalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang memfokuskan pada peningkatan kualitas RTSM di bidang kesehatan dan pendidikan. Pernyataan ini dikuatkan bahwa hasil survei The Gallup Organization Social Audit (1999) dalam Schiller (2008) menjelaskan bahwa salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan peningkatan pendidikan.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. PKH adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas RTSM dalam hal kesehatan dan pendidikan.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. PKH adalah tindakan kolektif beberapa aktor berdasarkan keyakinan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas RTSM dalam hal kesehatan dan pendidikan.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor yang berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Maksudnya bahwa PKH mempunyai landasan hukum sebagai sebuah kebijakan publik.

bawah koordinasi Kementerian Sosial RI dengan melibatkan elemen terkait, misalnya PT Pos, UPPKH, dan pendamping di lapangan. Bertujuan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga.

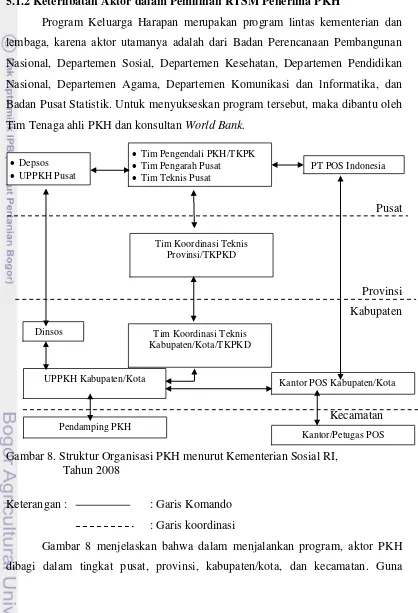

5.1.2 Keterlibatan Aktor dalam Pemilihan RTSM Penerima PKH

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Pusat

Provinsi Kabupaten

[image:44.595.108.526.169.782.2]Kecamatan

Gambar 8. Struktur Organisasi PKH menurut Kementerian Sosial RI, Tahun 2008

Keterangan : : Garis Komando : Garis koordinasi

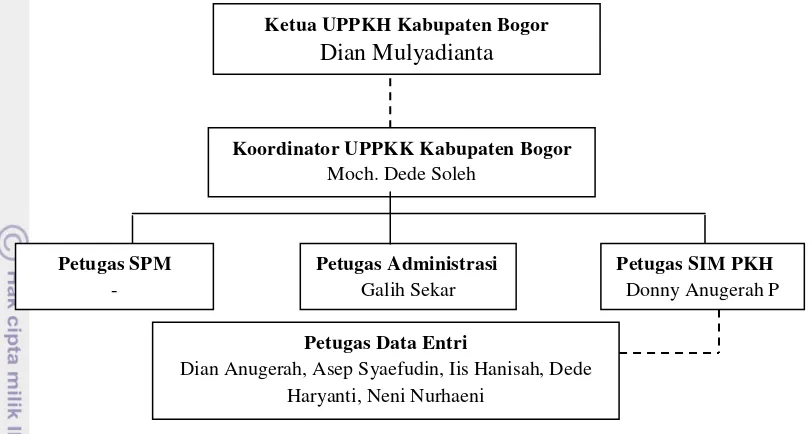

Gambar 8 menjelaskan bahwa dalam menjalankan program, aktor PKH dibagi dalam tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Guna

Tim Pengendali PKH/TKPK Tim Pengarah Pusat

Tim Teknis Pusat

PT POS Indonesia Depsos

UPPKH Pusat

Kantor POS Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Teknis

Kabupaten/Kota/TKPKD Tim Koordinasi Teknis

Provinsi/TKPKD

Pendamping PKH UPPKH Kabupaten/Kota Dinsos

menjalankan PKH di beberapa kabupaten dan desa, maka terbentuklah Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang langsung mengurusi tentang PKH, terdiri dari UPPKH Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

5.1.2.1Pendamping PKH Desa Tegal Kecamatan Kemang

Pendamping PKH adalah pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi pengawasan dan mendamping para penerima manfaat dalam memenuhi komitmen. Peran pendamping PKH diperlukan karena sebagian besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sehingga perlu ada pendamping yang siap untuk membatu mereka mendapatkan hak dan mendampingi mereka untuk memenuhi kewajiban PKH (Depsos, 2007).

Tabel 6. Tugas Pendamping PKH

Tugas Persiapan Program

1 Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh penerima PKH

2 Menginformasikan program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum

3 Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 orang peserta PKH untuk mempermudah tugas pendamping

4 Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok PKH

5 Membantu peserta PKH dalam pengisian persyaratan PKH

6 Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke puskesmas dan pendaftaran sekolah

Tugas Rutin

1 Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data ke UPPKH kabupaten/kota

2 Menerima mengaduan dari ketua kelompok

3 Kunjungan insidental kepada penerima PKH yang tidak komitmen

4 Pertemuan dengan semua peserta PKH setiap enam bulan untuk resosialisasi 5 Koordinasi dengan pihak setempat terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan 6 Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok

7 Pertemuan bulanan dengan pelayan kesehatan dan pendidikan setempat

8 Pertemuan triwulan dan tiap semester kepada UPPKH daerah, pendamping, pelayan kesehatan dan pendidikan

*Sumber: Buku Kerja Pendamping Departemen Sosial RI Tahun 2007

wilayah dampingan yang berbeda. Latar belakang dipilihnya Desa Tegal menjadi lokasi penerima bantuan PKH adalah berawal dari permohonan melalui data yang diajukan oleh pemerintah desa bersama kecamatan setempat. Data tersebut kemudian diserahkan kepada BPS Kabupaten Bogor untuk melihat sejauh mana sinkronisasi data yang diajukan desa dengan data yang dimiliki oleh BPS terkait sasaran PKH. Data tersebut kemudian disatukan dan dilihat sejauh mana kecocokan data yang dimiliki masing-masing, namun dalam hal ini BPS memiliki kewenangan lebih untuk menyeleksi data tersebut. Data yang sudah dirapihkan di BPS setempat kemudian diserahkan ke UPPKH pusat yang berlokasi di Jakarta yang memiliki kewenangan untuk memvalidasi data yang ada, menyortir data sehingga sesuai dengan sasaran dan anggaran yang dialokasikan. Setelah itu, data yang sudah divalidasi langsung diserahkan ke UPPKH setempat. Khusus di Desa Tegal, diadakan temu atau kumpul semua penerima PKH di Kantor Desa untuk mengecek kebenaran data yang diterima. Setelah