" #!$%$

&'() * +)', " #!$%$ &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 keterawetan yang sukar, sehingga membutuhkan perlakuan awal sebelum kayu diawetkan untuk meningkatkan permeabilitas kayu agar bahan pengawet dapat mudah masuk. Penelitian tentang pengaruh perebusan dan pengukusan pada kayu mindi terhadap penetrasi dan retensi bahan pengawet masih sangat terbatas. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perbedaan perlakuan awal sebelum kayu diawetkan khususnya perebusan dan pengukusan terhadap penetrasi dan retensi bahan pengawet Diffusol-CB sehingga diketahui perlakuan yang optimum untuk menghasilkan kayu awetan mindi terbaik.

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga batang kayu mindi berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dari bagian pangkal batang yang diperoleh dari usaha penggergajian sekitar Jonggol. Bahan lainnya terdiri dari diffusol-CB sebagai bahan pengawet, cat altex, etanol, HCl, asam salisilat, asam rubianat, aseton, amonia, , dan akuades.

Balok terlebih dahulu dipotong-potong untuk menghasilkan sampel yang berukuran 5 cm x 5 cm x 20 cm, lalu disortir untuk menjamin keseragaman dalam hal kadar air, bentuk dan berat, porsi bagian gubal dan teras, serta kualitas kayu (tanpa cacat). Setelah disortir, kayu kemudian direbus dan dikukus. Kayu-kayu hasil perebusan dan pengukusan tersebut selanjutnya diserut sehingga saat diawetkan ukuran sampel adalah 4 cm x 4 cm x 20 cm. Metode pengawetan yang digunakan adalah proses rendaman dingin selama 48 jam dengan konsentrasi larutan bahan pengawet 3% dan 5%. Dengan demikian maka jumlah total contoh uji yang digunakan adalah 48 sampel, masing-masing delapan kali ulangan untuk perebusan, pengukusan, dan kontrol (tanpa perlakuan).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlakuan perebusan memberikan nilai penetrasi dan retensi yang terbaik. Perebusan yang diikuti oleh proses pengawetan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 3% menghasilkan nilai penetrasi bahan pengawet Diffusol-CB khususnya senyawa boron yang terdalam (4,14 mm), dan perebusan yang diikuti oleh proses pengawetan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 5% menghasilkan nilai retensi yang tertinggi (2,09 kg/m3). Perlakuan awal khususnya perebusan dan pengukusan sebelum kayu mindi diawetkan dengan bahan pengawet Diffusol-CB ternyata mampu meningkatkan nilai penetrasi dan retensi bahan pengawet. Namun, rata-rata nilai penetrasi dan retensi yang diperoleh dari penelitian ini masih belum memenuhi nilai standar sebagaimana SNI 03-5010.1-1999.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “ &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 )+* ,)0 2/)& 2 ( )')3 & 2()4,

')& 2 &4, 3)') )+* ,&', 9 adalah

benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan

belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga

manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, April 2011

Judul Skripsi : Pengaruh Perbedaan Perlakuan Awal (Sebelum Kayu Diawetkan) terhadap Penetrasi dan Retensi CB

pada Kayu Mindi ( L.)

Nama : Indra Mulyadi

NIM : E24051383

Menyetujui: Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Iding M. Padlinurjaji NIP. 130354166

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS NIP. 19630106 198703 1 004

Mengetahui:

Ketua Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat

segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, petunjuk, ridho dan

hidayah-Nyalah penulis memperoleh segala kekuatan dan kemudahan dalam mengerjakan

skripsi yang berjudul : &-)(* (. '))& ( )/*)& 0) . *1 )+* ,)0 2/)& 2 ( )')3 & 2()4, ')& 2 &4, 3)') )+* ,&',

9

Segala upaya dalam menyusun skripsi ini telah penulis lakukan, namun

penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis ingin

mengucapkan permohonan maaf dan dengan senang hati penulis akan menerima

berbagai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna

penyempurnaan lebih lanjut.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. M. Iding

Padlinurjaji dan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku dosen pembimbing.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak, ibu, dan adik tercinta serta

seluruh keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya. Ungkapan terima kasih

juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga penulis

dapat menyelesaikan studi di IPB.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala

bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bukan hanya

bermanfaat bagi penulis tetapi dapat pula bermanfaat bagi pembaca pada

umumnya.

Bogor, April 2011

Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 28 Agustus 1988 sebagai anak

pertama dari empat bersaudara dari pasangan Eddi Iskandar (Bapak) dan Parni

(Ibu).

Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Waluya Cikarang pada tahun 1999,

pendidikan menengah pertama di SLTPN 1 Cikarang pada tahun 2002, sedangkan

pendidikan menengah atas di SMUN 1 Cikarang pada tahun 2005. Pada tahun

yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur SPMB dan

setahun kemudian memilih Departemen Teknologi Hasil Hutan Fakultas

Kehutanan IPB.

Selama pendidikan penulis mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan

yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hasil Hutan (HIMASILTAN)

Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan. Penulis juga telah melaksanakan

Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Indramayu - Linggarjati (2007),

Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi

(2008) dan Praktek Kerja Lapang (PKL) di KBM Industri Kayu Cepu, Batokan,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini

berjudul Pengaruh Perbedaan Perlakuan Awal (Sebelum Kayu Diawetkan)

terhadap Penetrasi dan Retensi -CB pada Kayu Mindi (

L.).

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

kepada :

1. Prof. Dr. Ir. M. Iding Padlinurjaji dan Prof. Dr. Ir. Imam Wahyudi, MS selaku

dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan

serta motivasi selama penulis menyusun proposal skripsi ini.

2. Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS (DMNH), Ir. Agus Priyono, MS (DKSH), dan

Ir. Iwan Hilwan, MS (DSVK) selaku dosen penguji wakil masing-masing

departemen di lingkup Fakultas Kehutanan IPB.

3. Kedua orang tua yang dengan sabar dan tulus senantiasa memberikan

dukungan moril maupun materil serta do’a yang selalu diberikan.

4. Tanteku Dhyana Nur yang telah memberikan dukungan moril maupun materil

kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Segenap tenaga kependidikan di Departemen Hasil Hutan yang telah melayani

dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

6. Christin Anggraeni yang telah memberikan bantuan dukungan dan dorongan

kepada penulis.

7. Rekan-rekan THH 42: Bayu, Fahriyan, Isran, Riva, Ardiansyah, Dina, Yudo,

Abdur, Haerul, Oki, Bagus, Peppy, Ridho, Yoki, Ali, Fandi, dan rekan-rekan

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan

kebersamaannya.

Bogor, April 2011

Halaman

2.3 Metode Pengawetan Kayu. ... 5

2.4 Bahan Pengawet. ... 9

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawetan. ... 13

2.6 Pengukusan. ... 14

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 29

. DAFTAR PUSTAKA . ... 30

Halaman

Tabel 1 Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia ... 4

Tabel 2 Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta inteaksi keduanya terhadap penetrasi boron ... 24

Tabel 3 Hasil uji Duncan tentang pengaruh perlakuan awal terhadap

penetrasi ... 25

Tabel 4 Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta inteaksi antara

perlakuan dan konsentrasi terhadap retensi bahan pengawet ... 26

Halaman

Gambar 1. Penetrasi boron... ... 23

Gambar 2. Penetrasi tembaga ... ... 23

Gambar 3. Rata-rata nilai penetrasi boron pada seluruh kombinasi

perlakuan... 23

Halaman

Lampiran 1. Rata-rata penetrasi (mm) pada masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet ... 33

! ! )2)(

)/)&-Kelangkaan bahan baku kayu berkualitas cenderung meningkat dari tahun

ke tahun mengingat semakin berkurangnya produktifitas dan kualitas tegakan

hutan alam yang ada. Dari 46 juta m3 kebutuhan kayu bulat selama tahun 2008,

total produksi yang mampu dihasilkan dari berbagai kawasan hutan hanya sekitar

32 juta m3 (BPS 2009). Oleh karena itu untuk saat ini maupun masa yang akan

datang sebagian besar kebutuhan kayu untuk berbagai keperluan diperkirakan

akan sangat bergantung pada kayu-kayu hasil Hutan Tanaman Industri (HTI), dari

hutan rakyat, dan dari kebun.

Kayu-kayu hasil hutan tanaman dan dari hutan rakyat umumnya bersifat

inferior dibandingkan kayu-kayu hutan alam, khususnya dari segi keawetan dan

kekuatannya karena kayu dihasilkan dari pohon yang pertumbuhannya cepat.

Pohon yang cepat tumbuh pada umumnya menghasilkan kayu dengan kandungan

ekstraktif dan kerapatan kayu yang lebih rendah serta dinding sel yang lebih tipis.

Akibatnya keawetan alami kayu menjadi berkurang (sangat rentan terhadap

berbagai serangan organisme perusak), dan kurang kuat (kelas kuat yang lebih

rendah). Agar kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan dengan nilai guna yang

setara atau mendekati kayu-kayu sejenis dari hutan alam, maka diperlukan

perlakuan khusus terkait dengan peningkatan mutu kayu sebelum digunakan.

Salah satu perlakuan yang dapat dilakukan adalah dengan mengawetkan kayu.

Kayu mindi ( ) merupakan salah satu jenis yang banyak

digunakan dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman. Kayu dengan corak yang

indah ini ditujukan sebagai bahan baku pembuatan ( ). Karena

memiliki keawetan alami yang rendah dan keterawetan yang sedang sampai sukar

(Wahyudi . 2007), proses peningkatan kualitas kayu mindi perlu segera

ditemukan agar umur pakai produk dan kekuatan kayu semakin bertambah. Proses

peningkatan mutu yang diterapkan haruslah bersifat mudah dan murah sehingga

dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Apabila proses peningkatan mutu yang

beragam. Hal ini secara tidak langsung akan mengatasi masalah kelangkaan bahan

baku industri perkayuan.

Pengawetan kayu merupakan suatu proses memasukkan bahan pengawet

ke dalam kayu dengan tujuan untuk meningkatkan masa pakai kayu. Prosesnya

sangat bervariasi mulai dari yang sederhana (tanpa tekanan) hingga yang canggih

(menggunakan tekanan dan vakum) bergantung pada nilai penetrasi dan retensi

yang diinginkan. Pada umumnya semakin canggih proses yang diterapkan, akan

semakin besar pula nilai penetrasi dan retensi yang dihasilkan untuk jenis yang

sama.

Penetrasi dan retensi dipengaruhi oleh permeabilitas kayu. Semakin tinggi

permeabilitas, semakin dalam penetrasi yang terjadi. Penetrasi yang dalam

memungkinkan semakin bertambahnya nilai retensi. Mengingat kayu mindi

tergolong sukar hingga sedang dimasuki oleh bahan pengawet (kurang

permeabel), maka diperlukan perlakuan awal tertentu terhadap kayu sebelum

diawetkan. Perlakukan awal berupa perebusan, pengukusan, atau menginfeksi

kayu dengan jamur dan bakteri diketahui mampu meningkatkan permeabilitas

kayu (Ishikawa . 2004).

Mengingat perlakuan menginfeksi kayu dengan jamur dan bakteri

tergolong rumit dan mahal sehingga sulit diterapkan dimasyarakat, maka

penelitian ini difokuskan pada pengaruh perebusan dan pengukusan terhadap nilai

retensi dan penetrasi bahan pengawet pada kayu mindi.

! *7*)& & ,2,)&

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh perbedaan perlakuan

awal sebelum kayu diawetkan (perebusan dan pengukusan) terhadap penetrasi dan

retensi bahan pengawet Diffusol-CB pada kayu mindi sehingga diketahui

perlakuan yang optimum untuk menghasilkan kayu awetan mindi terbaik.

! $ )&5))2 & ,2,)&

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai

pihak khususnya pengguna kayu mindi dalam rangka pemanfaatan kayu secara

; ! &-)0 2)& )+*

Tarumingkeng (2000) menyebutkan bahwa pengawetan kayu tidak lain

adalah proses memasukkan bahan-bahan beracun (pestisida) yang mampu

menolak bahkan membunuh hama. Hunt dan Garrat (1986) menyatakan bahwa

pada prinsipnya pengawetan kayu adalah proses memasukkan bahan pengawet ke

dalam kayu dengan tujuan untuk melindungi kayu atau memperpanjang umur

pakai kayu sehingga dapat mengurangi frekuensi penggantian kayu pada

bangunan konstruksi permanen atau bangunan semi permanen. Tindakan

pengawetan dapat juga bertujuan agar kayu lebih tahan terhadap api (Padlinurjaji

1980).

Secara umum, pengawetan kayu adalah perlindungan kayu terhadap semua

faktor yang dapat merusak yang pada akhirnya menyebabkan kayu menjadi

hancur. Dalam pengertian praktis, pengawetan kayu bermakna meningkatkan

keawetan alami kayu dengan perlakuan bahan kimia yang bersifat racun terhadap

serangga, jamur, dan faktor perusak lain.

Sebelum diawetkan, kayu harus sudah betul-betul dikerjakan agar setelah

diawetkan kayu tidak perlu dikerjakan lagi. Demikian juga kadar air kayu harus

disesuaikan dengan cara pengawetan yang akan dilakukan, misal kayu harus

dalam keadaan basah apabila akan diawetkan dengan proses difusi, tetapi harus

dalam keadaan kering atau setengah kering apabila akan diawetkan dengan cara

rendaman atau dengan proses vakum/tekan (Padlinurjaji 1980).

Keefektifan suatu bahan pengawet sebagian tergantung pada daya

racunnya atau kemampuan menjadikan kayu itu beracun terhadap

organisme-organisme atau makhluk perusak yang makan atau masuk ke dalam kayu untuk

memperoleh perlindungan (Hunt dan Garrat 1986). Penetrasi adalah dalamnya

penembusan bahan pengawet ke dalam kayu, sedangkan retensi adalah jumlah

bahan pengawet yang tinggal dalam kayu yang dinyatakan dalam kg/m3 (SNI

03-5010.1-1999). Kayu yang sudah diawetkan umum disebut dengan istilah kayu

)0 2)& ')& 2 ()0 2)& )+*

Menurut Hunt dan Garrat (1986), keawetan kayu ialah daya tahan suatu

jenis kayu terhadap organisme perusak yang datang dari luar tubuh kayu itu

sendiri. Keawetan alami ditentukan oleh zat ekstraktif yang bersifat racun

terhadap organisme perusak tadi, sehingga organisme perusak tidak sampai masuk

atau tinggal didalam kayu dan merusak kayu. Dengan sendirinya keawetan alami

ini akan bervariasi sesuai dengan variasi jumlah serta jenis zat ekstraktif yang ada.

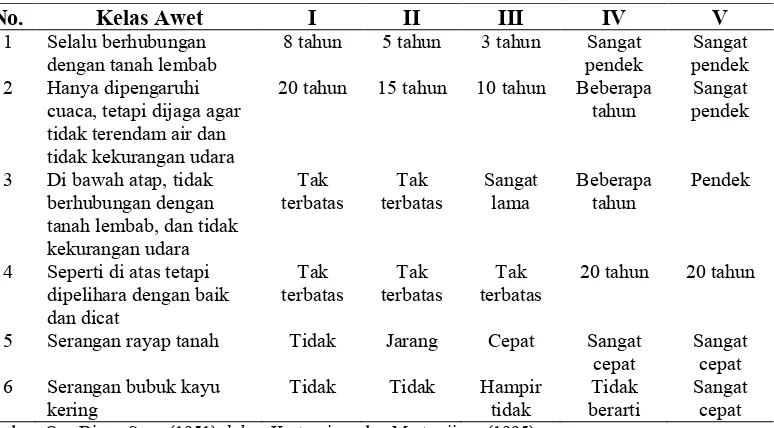

Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Keawetan Kayu di Indonesia

6 )4 0 2 < <

Sumber: Oey Djoen Seng (1951) Kartasujana dan Martawijaya (1995)

Keterawetan kayu adalah mudah-tidaknya kayu untuk ditembus oleh bahan

pengawet sampai mencapai retensi dan penetrasi tertentu yang secara ekonomis

menguntungkan dan efektif untuk mencegah faktor perusak kayu. Menurut

Tobing (1977), keterawetan kayu sangat bervariasi. Kayu gubal mempunyai

keterawetan yang lebih tinggi karena bagian ini sebelumnya berfungsi sebagai

penyalur air dan hara dari akar ke daun. Kayu teras mempunyai sifat keterawetan

yang kurang baik karena sudah memiliki deposit-deposit lain termasuk ekstraktif

yang menutupi sel-sel kayu. Keterawetan atau permeabilitas kayu sering disebut

Menurut Hunt dan Garrat (1986), treatibilitas kayu dibagi kedalam tiga

golongan, yaitu:

a) Sarang (permeabel): kayu dapat dipenetrasi seluruhnya atau mudah diimpregnasi.

b) Sedang (moderat): penetrasi lateral sebesar ¼-½ inci (0,6-1,2 cm) dapat dicapai dalam waktu 2-3 jam dibawah tekanan.

c) Sukar ( ): kayu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai penetrasi sedalam 1/8-¼ inchi (0,3-0,6 cm) dibawah tekanan.

$ 26' &-)0 2)& )+*

Secara garis besar metode pengawetan menurut Hunt dan Garrat (1986);

Tsoumis (1991) dapat dibagi atas 4 golongan yaitu:

1. Metode pengawetan tanpa tekanan, dimana kayu-kayu diawetkan secara pelaburan/penyemprotan, pencelupan, rendaman, rendaman dingin dan rendaman panas-dingin.

2. Metode pengawetan dengan tekanan atau vakum, dimana kayu-kayu diawetkan dalam silinder tertutup dan diberi tekanan atau diberi vakum.

3. Metode difusi, dimana kayu-kayu basah atau kayu segar diawetkan dengan bahan-bahan pengawet yang berkonsentrasi tinggi

4. , dimana cara ini digunakan hanya untuk batang yang

baru ditebang.

Metode pengawetan tanpa tekanan terdiri dari pelaburan/penyemprotan

( ), pencelupan ( ), rendaman ( ), rendaman

dingin ( ), dan rendaman panas-dingin ( ). Metode

dengan tekanan dan vakum tekan terdiri dari metode sel penuh ( ) dan sel

kosong ( ).

Dalam cara ini, bahan pengawet dilaburkan/disemprotkan ke

permukaan kayu yang telah dikeringkan lebih dahulu dan dibiarkan dalam

beberapa waktu. Pelaburan bahan pengawet dapat dilakukan beberapa kali,

yang biasa dilakukan apabila pelaburan pertama telah mengering. Hasilnya

dipengaruhi oleh mudah tidaknya kayu dipenetrasi dan jumlah bahan

pengawet yang dilaburkan. Biasanya digunakan bahan pengawet

yang tidak mudah berfiksasi. Penetrasi yang dicapai dangkal sehingga

perlindungan kayu tidak maksimal.

Dalam cara ini kayu-kayu diawetkan dengan mencelupkannya ke

dalam larutan bahan pengawet selama beberapa detik atau beberapa menit.

Agar hasilnya lebih baik, sebaiknya kayu-kayu tersebut dikeringkan lebih

dahulu. Cara ini lebih menguntungkan dari cara pelaburan karena

penetrasinya lebih baik pada retakan-retakan dan lubang-lubang kayu serta

waktu kontak yang lebih lama dengan bahan pengawet, akan tetapi

biasanya lebih mahal karena memerlukan peralatan tambahan serta jumlah

bahan pengawet yang lebih banyak. Biasanya larutan bahan pengawet

yang digunakan adalah atau . Perlu diingat

bahwa penetrasinya juga dangkal.

!

Dalam cara ini kayu-kayu direndam di dalam tanki-tanki yang berisi

bahan pengawet larut air selama beberapa hari atau beberapa minggu.

Umumnya lama perendaman maksimum 2 minggu. Retensi yang cepat

terjadi dalam 2-3 hari pertama, setelah itu retensi berjalan sangat lambat.

Karena retensi yang rendah maka konsentrasi bahan pengawet harus lebih

tinggi dibanding untuk proses tekanan. Salah satu cara rendaman yang

mendapat paten di Inggris pada tahun 1832 disebut " . Disini kayu direndam selama 7-10 hari dalam larutan

(sublimat) 0,67%. " ini mengalami modifikasi dan cara baru ini disebut # " dimana bahan pengawet yang digunakan

adalah campuran 0,67% dengan NaCl 1%. Dalam kedua

cara ini, digunakan peralatan-peralatan yang tahan karat. Saat ini senyawa

merkuri sudah tidak digunakan lagi mengingat dampak negatif yang dapat

ditimbulkannya.

$ !

Dalam cara ini, kayu-kayu diawetkan dengan cara merendam

beberapa hari atau beberapa minggu. Umumnya digunakan bahan

pengawet . Lebih dari separuh retensi terjadi pada hari

pertama (24 jam pertama). Penetrasi pada kayu-kayu yang tidak

mengalami pengeringan lebih dulu biasanya sangat dangkal. Juga cara ini

kurang baik hasilnya bila dilakukan terhadap jenis-jenis kayu daun lebar

karena retensi dan penetrasinya dangkal.

% !

Cara ini mendapat paten dalam tahun 1867 atas nama C.A. Seely dan

dikenal juga dengan nama atau .

Disini kayu-kayu yang telah dikeringkan direndam di dalam bahan

pengawet panas, kemudian dipindahkan ke dalam bahan pengawet dingin.

Untuk melaksanakan proses ini ada beberapa cara yaitu (Hunt dan Garrat

1986):

1. Memindahkan kayu-kayu yang telah direndam dalam bahan pengawet yang dipanaskan ke tanki lain dimana bahan pengawet relatif dingin.

2. Dengan membuang bahan pengawet panas dan segera diganti dengan bahan pengawet dingin.

3. Dengan menghentikan pemanasan dan membiarkan kayu serta bahan

pengawet tadi menjadi dingin bersama-sama.

& '

Pada umumnya dilakukan didalam suatu tabung silinder tertutup.

Dibandingkan dengan metode-metode lain, metode tekanan mempunyai

beberapa keuntungan yaitu a) proses pengawetan relatif lebih cepat, b)

proses pengawetan dapat dikontrol sehingga retensi/penetrasi dapat diatur

sesuai dengan keinginan dan dengan sendirinya pemakaian bahan

pengawet menjadi lebih efisien, serta c) retensi lebih tinggi serta

penetrasinya lebih dalam dan merata. Adapun kelemahannya adalah a)

memerlukan alat-alat yang khusus yang harganya mahal sehingga

investasinya tinggi, b) kayu-kayu yang akan diawetkan harus diangkut

sehingga menambah biaya dalam transportasi, dan c) alat-alat yang

(

Sesuai dengan namanya maka dalam metode ini seluruh/sebagian

besar masuknya bahan pengawet ke dalam kayu adalah berdasarkan

prinsip difusi. Agar hasil retensi dan penetrasi cukup dalam maka kadar air

kayu yang diawetkan harus cukup tinggi serta konsentrasi bahan pengawet

yang tinggi. Biasanya bahan pengawet yang digunakan adalah berbentuk

pasta atau , yang tidak mudah berfiksasi.

Beberapa metode difusi yang dikenal antara lain adalah (Hunt dan

Garrat 1986):

a. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk

membentuk endapan didalam kayu yang tahan terhadap pelunturan. Hal ini dilakukan dengan mula-mula merendam kayu segar ke dalam

larutan dan kemudian merendam ke dalam larutan

. Dengan masuknya , maka

terbentuklah endapan di dalam kayu dimana endapan

ini bersifat racun terhadap organisme perusak kayu serta tahan terhadap pelunturan.

) Dalam cara ini, bahan pengawet yang digunakan adalah berbentuk pasta atau dan disapukan ke seluruh permukaan kayu setelah kayu dilapisi dengan bahan yang ' . Kemudian dibiarkan selama ± 30 hari. Lamanya proses ini tergantung pada ukuran dan jenis kayu yang diawetkan. Retensi minimum yang disarankan adalah ¼ - ½ (4-8 kg/m3).

*

Metode ini mendapat paten pada tahun 1838 atas nama penemunya

yaitu Dr. Boucheri dari Perancis. Semula metode ini dilakukan terhadap

pohon-pohon yang baru ditebang, dimana cabang-cabang, ranting-ranting

dan daunnya masih lengkap. Bahan pengawet diberikan dari pangkal

batang dan mengalir keseluruh pohon (pada kayu gubal) karena adanya

transpirasi oleh daun.

Metode ini mengalami perubahan yang dibuat oleh Mathis (Inggris)

dimana sekarang ini, proses ini hanya dilakukan untuk log atau poles yang

baru ditebang. Bahan pengawet disimpan pada sebuah bak setinggi 10 m

dari tanah, dan dialirkan ke pangkal batang melalui slang atau pipa. Proses

ini dapat dilihat pada ujung batang. Biasanya digunakan bahan pengawet

( # ), karena mempunyai keuntungan dibandingkan bahan-bahan pengawet larut air yang tidak berwarna, dimana mudah

dilihat apakah proses sudah cukup atau belum.

" ) )& &-)0 2

Hunt dan Garrat (1986) menyebutkan bahwa bahan pengawet kayu ialah

bahan-bahan kimia yang apabila diterapkan secara baik pada kayu, akan membuat

kayu itu tahan terhadap serangan cendawan, serangga, atau cacing-cacing kapal.

Efek perlindungannya itu tercapai dengan menjadikan kayu itu beracun atau kalis

terhadap organisme yang menyerangnya. Bahan-bahan pengawet ini dapat berupa

senyawa-senyawa kimia murni atau campuran dari senyawa-senyawa.

Bahan-bahan pengawet ini sangat berbeda dalam sifat, harga, keefektifan, dan kecocokan

penggunaannya di bawah kondisi-kondisi pemakaian yang berbeda-beda.

Suatu bahan kimia harus mampu menembus kayu sampai cukup dalam,

apabila diinginkan daya proteksi yang tinggi. Penutupan ( ) permukaan

kayu tidak cukup efektif sebab apabila kayu itu mengering bahan penutup ini akan

mudah pecah, hilang, atau retak-retak. Bahan-bahan padat dan sangat kental tidak

dapat meresap kedalam kayu.

Sifat korosif dari bahan pengawet kayu adalah sifat yang tidak diinginkan,

sebab hal ini merusak logam dari alat pengawetannya dan paku serta logam

pengokoh lainnya yang mungkin dimasukkan ke dalam kayu itu.

Menurut Tsoumis (1991), bahan pengawet dibagi dalam tiga golongan

yaitu: (a) bahan pengawet berupa minyak, (b) bahan pengawet larut minyak, dan

(c) bahan pengawet larut air.

2.4.1 Bahan pengawet berupa minyak, khususnya kreosot.

Kreosot dihasilkan dari destilasi batubara dan bahan ini mengandung

berbagai macam senyawa yang beberapa diantaranya sangat efektif

terhadap faktor-faktor perusak kayu. Bahan pengawet ini telah digunakan

lebih dari 100 tahun dan memberikan hasil yang baik.

Kreosot mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan antara lain

sangat beracun terhadap cendawan, serangga dan , permanen,

pengawetan, tidak bersifat korosif terhadap metal, penetrasi mudah

dikontrol, dan harganya murah. Disamping sifat-sifat yang

menguntungkan, kreosot juga mempunyai kekurangan-kekurangan seperti

baunya tidak enak, mempunyai tendensi meleleh terutama bila

disingkapkan terhadap sinar matahari, kayu menjadi tidak dapat dicat,

merangsang kulit dan komposisi kimianya sangat bervariasi.

2.4.2 Bahan pengawet larut minyak

Banyak yang bersifat sangat beracun terhadap organisme perusak

kayu, akan tetapi umumnya sangat mahal serta tidak baik digunakan

secara tunggal. Beberapa bahan pengawet ini sangat mudah menguap

(# ) sehingga tidak tahan lama di dalam kayu. Selain itu karena bersifat korosif terhadap metal, tidak stabil pada penyingkapan di udara

terbuka, resistensinya rendah terhadap pelunturan, berbahaya terhadap

manusia dan binatang, bau yang keras dan lain sebagainya.

Dari berbagai macam bahan pengawet golongan ini baru 3 macam

yang nyata-nyata efektif berdasarkan + , #

+ -+, +. dalam Hunt dan Garrat (1986) yaitu

(PCP), , dan *

. Sayangnya meskipun PCP mempunyai sifat-sifat yang lebih

baik, penggunaan PCP sudah sejak lama dilarang karena sangat berbahaya

bagi manusia dan lingkungan.

2.4.3 Bahan pengawet larut air

Sifat-sifat yang menguntungkan dari bahan pengawet kelompok ini

antara lain: a) dapat diangkut dalam bentuk padat atau dalam konsentrasi

tertentu ke tempat penggunaan, sedangkan bahan-bahan pelarutnya (air)

harganya murah, b) formulasinya mudah diatur agar bersifat racun

terhadap cendawan atau serangga, c) kayunya tetap bersih dan dapat dicat,

d) umumnya tidak berbau, dan e) tidak meninggikan sifat bakar kayu dan

dapat dikombinasikan dengan bahan penghambat api ( ).

Keburukan dari bahan pengawet ini adalah bahan ini membasahkan

kembali kayu sehingga menimbulkan perubahan dimensi kayu. Karena itu

bahan pengawet larut air adalah pada umumnya mudah tercuci atau mudah

luntur (Padlinurjaji 1985).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bahan pengawet yang baik haruslah

memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah:

a) Bersifat racun terhadap organisme perusak kayu walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah.

b) Permanen.

c) Mudah diimpregnasikan (daya penetrasi tinggi) serta mudah dikontrol.

d) Aman didalam pengangkutan dan penggunaan.

e) Tidak bersifat korosif

f) Tersedia dalam jumlah yang banyak.

Bahan pengawet -CB adalah bahan pengawet kayu larut air yang

berbentuk garam yang terdiri dari asam borat, boraks, tembaga dan khromium

dengan formulasi CuSO4 (32,4%), H3BO3 (21,6%), dan Na2Cr2O7 (36,0%). Bahan

berbentuk pasta berwarna coklat gelap serta berbau. Menurut Hunt dan Garrat

(1986), -CB merupakan salah satu bahan pengawet yang larut air.

Senyawa bor sudah lama dikenal sebagai salah satu bahan yang dapat

dipakai untuk mempertinggi daya tahan kayu terhadap api. Penelitian selanjutnya

menunjukkan bahwa senyawa bor itu dapat pula mempertinggi daya tahan kayu

terhadap jamur. Menurut Jayanetti (1978), kayu yang diawetkan dengan senyawa

bor tidak sesuai untuk dipasang pada struktur yang berhubungan dengan tanah

(lembab) atau sering kena hujan karena fiksasinya rendah.

Beberapa sifat persenyawaan bor (Supriana 1978) adalah:

1) Beracun terhadap jamur dan serangga perusak kayu, tetapi tidak berbahaya bagi manusia maupun ternak.

2) Dapat digunakan baik dengan proses tekanan maupun dengan proses difusi.

3) Tidak korosif terhadap logam, tidak berbau dan tidak merubah warna kayu sehingga dapat digunakan untuk mengawetkan alat rumah tangga yang terbuat dari kayu.

Senyawa tembaga yang digunakan sebagai bahan pengawet kayu larut air

pada umumnya dalam bentuk sulfat, biasanya pentahidrat (CuSO4.5H2O),

hidroksida (Cu(OH)2), oksida (CuO), dan dalam basa-basa karbonat terutama

Cu2(OH)2CO3. Cu(OH)2CO3 biasanya berbentuk bubuk yang berwarna hijau

dengan kandungan tembaga ± 55%. Ia diperoleh dengan menambahkan larutan

tembaga sulfat kepada larutan natrium karbonat. Tembaga sulfat adalah senyawa

tembaga yang paling penting dan merupakan sumber utama untuk kebanyakan

senyawa tembaga lainnya (Hatford 1973 Nicholas and Siau 1973).

Tembaga sulfat merupakan anti hama yang baik dan sangat baik untuk

melawan jamur. Kelemahan utama tembaga sulfat adalah adanya korosif yang

tinggi terhadap besi. Kelemahan lainnya adalah daya larutnya yang tinggi dalam

air sehingga mudah tercuci kembali. Tembaga sulfat sangat cocok untuk

mencegah serangan rayap apabila kayu yang diawetkan bebas dari pengaruh

pelunturan.

Senyawa khrom digunakan di dalam bahan pengawet kayu dalam bentuk

dikromat natrium (Na2Cr2O7.2H2O), potasium dichromat (K2Cr2O7), sodium

khromat (Na2CrO4) dan asam kromat (HCrO3). Dikhromat natrium berwarna

merah jingga, berbentuk garam kristal, sangat mudah larut dalam air, yaitu sekitar

69-70% (Hartford 1973 Nicholas and Siau 1973). Potasium dikhromat

lebih mahal daripada garam natrium tetapi karena sifat kurang higroskopik, maka

ia banyak digunakan sebagai campuran bahan pengawet.

Senyawa khrom digunakan secara luas sebagai campuran tambahan bahan

pengawet kayu larut air. Senyawa khrom tersebut dicampurkan dalam bentuk

dikhromat, khromat, asam khromat, atau trioksida khromium. Perkembangan

selanjutnya digunakan khrom asetat sebagai campuran . Selanjutnya

dikatakan bahwa garam khrom yang paling efektif adalah yang mengandung

trioksida khromium yang tinggi. Akan tetapi karena harganya mahal dan juga

daya larutnya rendah maka jarang digunakan.

Pada awalnya penggunaan garam khrom dimaksudkan untuk mencegah

atau mengurangi sifat karat (korosif) dari beberapa bahan pengawet kayu terhadap

sodium bikhromat) adalah untuk mengurangi sifat mudah luntur dari kebanyakan

bahan pengawet garam.

Semua bahan pengawet kayu yang mengandung khrom dapat

menyebabkan iritasi pada kulit atau selaput lendir. Dengan demikian hendaknya

dijaga jangan sampai larutan bahan pengawet tersebut masuk ke dalam luka yang

terbuka serta perlu dihindarkan terjadinya sentuhan pada binatang atau tanaman

(Padlinurjaji . 1977).

# )/26( 5)/26( +)&- 13 &-)(* , 5 /2,=,2)4 &-)0 2)&

Efektifitas pengawetan tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat yang

dimiliki oleh bahan pengawet, akan tetapi juga ditentukan oleh jumlah bahan

pengawet yang masuk kedalam kayu (retensi) serta kedalamannya (penetrasi).

Paling tidak besarnya retensi serta penetrasi bahan pengawet harus dapat

melindungi bagian-bagian sebelah dalam kayu yang tidak dimasuki oleh bahan

pengawet tersebut.

Tingkat retensi dan penetrasi yang bisa dicapai ditentukan oleh struktur

anatomi kayu, persiapan kayu sebelum diawetkan, metode pengawetan, serta jenis

dan konsentrasi larutan bahan pengawet (Hunt dan Garrat 1986; Tsoumis 1991).

%

Yang berpengaruh terhadap retensi dan penetrasi antara lain trakeida,

pori (pembuluh), serabut dan saluran damar. Kecuali serabut, ketiga

struktur yang disebut tadi berfungsi sebagai saluran, sehingga didalam

pengawetan aliran bahan pengawet ditentukan oleh jumlah, ukuran serta

kondisi ketiga struktur tadi.

Serabut sebenarnya berfungsi hanya sebagai peneguh batang

(pemberi tenaga mekanis) sehingga dengan sendirinya sel-sel ini

mempunyai dinding yang relatif lebih tebal sehingga sulit untuk ditembus

bahan pengawet. Akan tetapi untuk jenis tertentu seperti hickory, justru

masuknya bahan pengawet sebagian besar adalah melalui serabutnya.

% '

Untuk mencapai retensi dan penetrasi yang memuaskan, kayu-kayu

dimaksudkan antara lain pengulitan, pengeringan, and , dan

(pembuatan celah-celah kecil pada permukaan kayu).

% '

Metode pengawetan yang berbeda akan memberikan retensi dan

penetrasi yang berbeda. Perbedaan yang jelas terutama terdapat antara

metode tekanan dengan metode tanpa tekanan.

% $ / '

Masing-masing jenis bahan pengawet mempunyai daya penetrasi

yang berbeda-beda sehingga dengan sendirinya penetrasi yang dicapai

berbeda-beda pula. Dalam kondisi pengawetan yang sama, retensi dan

penetrasi yang lebih baik diperoleh dengan mempergunakan bahan

pengawet larut air daripada bahan pengawet minyak/larut minyak.

> &-*/*4)&

Perlakuan pengukusan kayu memiliki beberapa keuntungan, antara lain

mengeluarkan kandungan air dan resin dari dalam kayu serta meningkatkan

permeabilitas kayu (Ishikawa . 2004). Pengukusan ' pada suhu 120oC selama 25 jam dapat mengurangi kadar air kayu dari 38% menjadi 9,7%,

sedangkan pengukusan pada suhu 110oC selama 35 jam dapat mengurangi kadar

air kayu dari 40% menjadi 10% (Bovornsethanan dan Wongwises 2007).

Pengukusan kayu 0 # L. sebelum pengeringan mempengaruhi

sifat absorbsi kayu. Penurunan kadar air kesetimbangan yang signifikan terjadi

setelah pengukusan (Majka dan Olek 2007). Pengukusan kayu meningkatkan

permeabilitas arah radial karena rusaknya jaringan yang tidak berlignin,

contohnya pada pengukusan beberapa jenis pinus (Walker 1993). Menurut Coggin

(1981) dalam Eaton dan Hale (1993), pengukusan kayu sitka spruce (

) selama 6 jam meningkatkan penetrasi arah radial.

Suhu dan lama pengukusan bervariasi, tergantung dari jenis dan dimensi

kayu. Suhu pengukusan berkisar antara 100-125oC dan lama pengukusan berkisar

antara 1 hingga 20 jam. Pengukusan yang terlalu lama dengan suhu tinggi dapat

Menurut Hunt and Garrat (1986), pengukusan dan pemvakuman kayu

sebelum diawetkan pada suhu 245oF atau lebih rendah dan

selanjutnya divakum selama 1 jam atau lebih menyebabkan berkurangnya kadar

air kayu sehingga menyebabkan kayu lebih mudah diawetkan. Menurut standar

+ , # 1 + dalam Hunt and Garrat (1986), suhu

pengukusan tidak melebihi 240oF dan lama pengukusan tidak lebih dari 6 jam.

? ( .*4)&

Perebusan meningkatkan kadar air kayu. Pada perebusan yang lebih lama,

kadar air kayu akan terdistribusi lebih merata. Perebusan juga meningkatkan laju

penurunan kadar air saat kayu dikeringkan. Menurut Kurniati (1990), laju

penurunan kadar air kayu kamper yang telah direbus meningkat selama 6 hari

pertama sedangkan pada keruing hanya selama 4 hari pertama proses

pengeringan. Dijelaskan pula bahwa perebusan dan juga pengukusan tidak

memberikan pengaruh nyata terhadap regangan absolut total dan nilai penyusutan

kayu namun mengakibatkan terjadinya perubahan warna kayu. Dibandingkan

pengukusan ternyata perebusan mengakibatkan perubahan warna yang lebih

mencolok.

% )+* ,&',

Pohon mindi atau geringging ( L.) anggota suku

, merupakan jenis pohon cepat tumbuh dan selalu hijau di daerah tropis.

Tinggi pohon dapat mencapai 40 m dengan tinggi bebas cabang 20 m dan

diameter sampai 185 cm (Martawijaya . 2005). Pohon mindi berbatang lurus,

silindris, tegak, tidak berbanir; tajuk ringan menyerupai payung; serta berakar

tunggang dalam dan berakar cabang banyak. Di kebun rakyat daerah Cimahpar,

Bogor pohon mindi pada umur 10 tahun mencapai ketinggian bebas cabang

sekitar 10 m dengan diameter 38,20 cm.

Kulit batang (papagan) berwarna abu-abu coklat, beralur membentuk

garis-garis dan bersisik. Pada pohon yang masih muda memiliki kulit licin dan

berlentisel. Daun majemuk ganda menyirip ganjil, anak daun berbentuk bundar

telur atau lonjong, pinggir helai daun bergirigi. Bunga majemuk malai, pada

(biseksual) atau bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang sama. Buah bulat

atau lonjong, tidak membuka, ukuran 2-4 cm x 1-2 cm, kulit luarnya tipis dan

licin saat muda dan berkeriput bila tua, sedangkan kulit dalamnya keras. Buah

yang masih muda berwarna hijau, sedangkan yang masak berwarna kuning.

Dalam satu buah umumnya terdapat 4-5 biji, berukuran kecil (3,5 mm x 1,6 mm),

lonjong, dan licin. Biji kering berwarna hitam

(www.mail-archive.com/[email protected]/msg01923.html.).

Daerah penyebaran alaminya di India dan Burma, tetapi sudah banyak

ditanam di daerah tropis dan sub tropis. Di Indonesia banyak ditanam di

Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Irian Jaya (Martawijaya . 2005). Mindi

tumbuh pada dataran rendah hingga dataran tinggi (0-1200 m di atas permukaan

laut) dengan curah hujan rata-rata per tahun 600-2000 mm, dan dapat tumbuh

pada berbagai tipe tanah. Tumbuhnya subur pada tanah berdrainase baik, tanah

yang dalam, tanah liat berpasir, serta toleran terhadap tanah dangkal, tanah asin

dan basa.

Kayu teras berwarna merah coklat muda keunguan, gubal berwarna putih

kemerah-merahan dan mempunyai batas yang jelas dengan kayu teras. Serat lurus

atau agak berpadu, berat jenis rata-rata 0,53 (Martawijaya . 2005).

Penyusutan dari keadaan basah sampai kering tanur 3,3% (radial) dan 4,1%

(tangensial). Kayu mindi tergolong kelas kuat III-II, setara dengan mahoni,

sungkai, meranti merah, dan kelas awet IV-V. Pengeringan alami, pada papan

tebal 2,5 cm dari kadar air 37% sampai 15% memerlukan waktu 47 hari, dengan

kecenderungan pecah ujung dan melengkung. Pengeringan dalam kilang yang

dianjurkan adalah pada suhu 60-80ºC dengan kelembaban nisbi 80-40%.

Kayu mindi sudah terbukti baik sebagai bahan baku mebel untuk ekspor

dan domestik karena kayunya bercorak indah, mudah dikerjakan dan dapat

mengering tanpa cacat (Martawijaya . 2005). Mebel kayu mindi dapat terdiri

dari kayu utuh atau merupakan kombinasi antara kayu utuh dan panel kayu yang

dilapisi venir mindi. Produk lantai kayu biasanya berupa parket atau mozaik.

Bahan baku untuk lantai berupa parket, kayu lapis indah (multipleks) dan berupa

produk perekatan terdiri dari 3 lapis kayu gergajian atau bagian bawah venir

gergajian mindi tebal 5 mm dipakai untuk bagian atas lantai parket 3 lapis dan

produknya di ekspor. Di sisi lain, kayu mindi yang berukuran kecil dapat

digunakan sebagai bahan untuk membuat barang kerajinan

$ ! )/2* ')& 13)2

Penelitian dilaksanakan mulai Juni hingga Agustus 2010 di Laboratorium

Sifat Dasar Kayu dan Laboratorium Kimia Hasil Hutan, Departemen Hasil Hutan

Fakultas Kehutanan IPB Darmaga Bogor.

$ ) )& ')& )2

Bahan utama yang digunakan adalah kayu mindi ( )

berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dari bagian pangkal

batang yang diperoleh dari usaha penggergajian sekitar Jonggol. Umur tanaman

tidak diketahui dengan pasti.

Bahan pengawet yang dipakai adalah -CB dengan bahan aktif

garam 90%, cat Altex, bahan kimia seperti etanol, HCl, asam salisilat, asam

rubianat, aseton, amonia, , dan akuades.

Peralatan yang digunakan antara lain adalah timbangan analitik, kompor,

# , bak/wadah plastik, dandang, gelas piala, alat semprot, kuas, sarung tangan, , termometer, , koran bekas, kertas amplas dan alat tulis.

$ $ (64 '*( & ,2,)& ) 1.*)2)& @6&26 *7,

Tiga buah balok yang berukuran 6 cm x 12 cm x 280 cm dipotong terlebih

dahulu hingga mendapatkan beberapa sampel yang ukurannya 5 cm x 5 cm x 20

cm. Agar sampel yang digunakan seragam, maka dilakukan penyortiran contoh uji

meliputi keseragaman relatif dalam hal kadar air, bentuk dan berat, porsi bagian

gubal dan teras, serta kualitas kayu (tanpa cacat).

Setelah disortir, sampel kemudian diambil secara acak untuk

masing-masing perlakuan (perebusan, pengukusan, dan kontrol/tanpa perlakuan) dan

untuk perlakuan konsentrasi larutan bahan pengawet (3% dan 5%).

Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak delapan kali ulangan. Dengan

demikian, maka jumlah total contoh uji yang digunakan ada sebanyak 3 x 2 x 8 =

. ( .*4)& ')& 3 &-*/*4)& @6&26 *7,

Sebelum diawetkan, contoh uji direbus dan dikukus secara terpisah. Untuk

perebusan: contoh uji disusun dalam dandang kemudian diisi air, lalu dipanaskan

sampai mendidih (100°C) dan dipertahankan selama 60 menit. Untuk pengukusan:

contoh uji dikukus dalam # pada suhu 212oF selama 30 menit. Setelah direbus dan dikukus, semua contoh uji kemudian dikering-udarakan hingga

mencapai kadar air kering udara (14-17)%. Selanjutnya penampang contoh uji

diserut hingga rata sehingga ukuran akhir contoh uji saat diawetkan menjadi 4 cm

x 4 cm x 20 cm. Kedua permukaan bagian ujung contoh uji kemudian dilapisi

dengan cat Altex secara merata untuk mencegah masuknya bahan pengawet dari

arah longitudinal, lalu dibiarkan mengering sempurna.

@ &-)0 2)&

! (4,)3)& )(*2)& .) )& 3 &-)0 2

Konsentrasi larutan bahan pengawet 3% dibuat dengan cara melarutkan 3

bagian bahan pengawet dalam 97 bagian air lalu diaduk rata, sedangkan

konsentrasi 5% dibuat dengan cara melarutkan 5 bagian bahan pengawet dalam 95

bagian air lalu diaduk rata.

( &')1)& @6&26 *7, ') )1 .) )& 3 &-)0 2

Perendaman contoh uji dalam larutan bahan pengawet dilakukan selama

48 jam dengan tinggi larutan bahan pengawet sekitar 10 cm di atas tinggi susunan

contoh uji yang paling atas. Sebelum direndam, contoh uji diukur kembali kadar

airnya dengan , ditimbang berat awalnya dan diukur volumenya.

Kemudian disusun rapi di dalam bak rendaman dengan jarak antar contoh uji

minimal 10 mm dan antar susunan diberi ganjal ( ) tipis dari kayu mindi.

Pada susunan yang paling atas setelah ganjal kemudian diberikan pemberat untuk

mencegah mengambangnya contoh uji saat larutan bahan pengawet dimasukkan

ke dalam bak rendaman. Setelah perendaman selesai, contoh uji diangkat dan

ditiriskan, lalu ditimbang untuk menghitung nilai absorpsi dan retensi yang

terjadi. Contoh uji selanjutnya dikeringudarakan untuk menentukan nilai

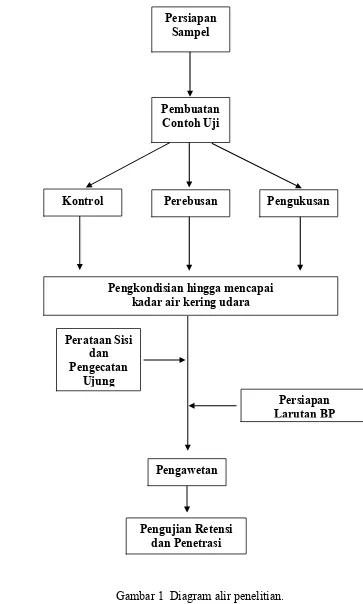

Gambar 1 Diagram alir penelitian. (4,)3)&

)13

1.*)2)& 6&26 7,

6&2(6 ( .*4)& &-*/*4)&

&-/6&',4,)& ,&--) 1 &@)3), /)')( ),( / (,&- *')()

&-*7,)& 2 &4, ')& & 2()4,

&-)0 2)&

(4,)3)& )(*2)& ()2))& ,4,

')& &- @)2)&

7*&-$ ( ,2*&-)& ( 2 &4,

Retensi bahan pengawet dihitung berdasarkan selisih berat sebelum dan

sesudah pengawetan dengan rumus:

R = (B1 –B0) / V x K

dimana:

R = Retensi bahan pengawet (kg/m3)

B1 = Berat kering contoh uji setelah di awetkan (kg) B0 = Berat kering contoh uji sebelum diawetkan (kg) V = Volume contoh uji (m3)

K = Konsentrasi larutan bahan pengawet (%)

" &-*/*()& 3 & 2()4,

Sebelum pengukuran penetrasi dilakukan, perlu disiapkan larutan-larutan

pereaksi untuk mengetahui adanya boron dan tembaga dalam kayu dengan cara

sebagai berikut:

.

Bahan pereaksi untuk boron adalah 2 gram ekstrak kurkuma dalam 100

ml alkohol (pereaksi A), serta 80 ml alkohol dan 20 ml HCl yang dijenuhkan

dalam asam salisilat (pereaksi B), sedangkan pereaksi untuk tembaga adalah

larutan 1 bagian amonia pekat dan 6 bagian air suling (pereaksi A), serta 5 g

asam rubianat dalam 900 ml alkohol ditambah 600 ml aseton (pereaksi B).

.

Contoh uji dipotong melintang pada bagian tengahnya dimana satu

penampang untuk uji penetrasi boron dan satu penampang untuk uji penetrasi

tembaga. Untuk masing-masing pengujian, dilakukan penyemprotan larutan

pereaksi A dan B secara berurutan setelah yang pertama mengering terlebih

dahulu. Permukaan penampang kayu yang dimasuki oleh senyawa boron akan

memperlihatkan warna merah oranye, sedangkan yang tidak akan berwarna

kuning. Untuk uji tembaga, bagian yang dimasuki oleh senyawa tembaga akan

berwarna gelap kebiruan, sedangkan yang tidak dimasuki oleh bahan pengawet

Penetrasi masing-masing senyawa aktif dihitung dengan rumus:

P = (P

1+ P

2+ P

3+ P

4) / 4

dimana:

P = Penetrasi rata-rata

P1 = Rata-rata penetrasi pada sisi atas

P2 = Rata-rata penetrasi pada sisi bawah

P3 = Rata-rata penetrasi pada sisi kiri

P4 = Rata-rata penetrasi pada sisi kanan

$ " &-6 ) )& )2)

Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan rancangan percobaan

faktorial acak lengkap dengan persamaan:

Yijk = µ + Ai + Bj + ε ijk

dimana:

Yijk = Hasil pengamatan pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan

pada taraf ke-i, konsentrasi bahan pengawet ke-j, dan ulangan ke-k µ = Nilai rataan umum

Ai = Pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan pada taraf ke-i

Bj = Pengaruh konsentrasi bahan pengawet pada taraf ke-j

k = Ulangan

Εijk = Galat percobaan

Analisis ragam untuk mengetahui pengaruh tiap faktor maupun interaksi

antar faktor terhadap retensi dan penetrasi dilakukan dengan menggunakan

program SPSS 15.0. Selanjutnya, untuk hasil analisis ragam yang menunjukkan

adanya pengaruh yang nyata dilakukan uji lanjut Duncan dengan selang

<

" ! & 2()4,

Pada semua kombinasi perlakuan yang dilaksanakan diketahui bahwa

hanya senyawa boron yang secara nyata masuk ke dalam kayu (Gambar 1). Unsur

tembaga hanya terdapat di bagian terluar permukaan kayu dengan penetrasi yang

sangat dangkal (Gambar 2). Kondisi ini terjadi karena tembaga sangat cepat

berfiksasi sehingga sulit masuk ke dalam kayu, sebaliknya boron yang tidak

mudah berfiksasi dapat menembus kayu dengan lebih dalam (Padlinurjaji .

1977).

Gambar 1. Penetrasi boron Gambar 2. Penetrasi tembaga

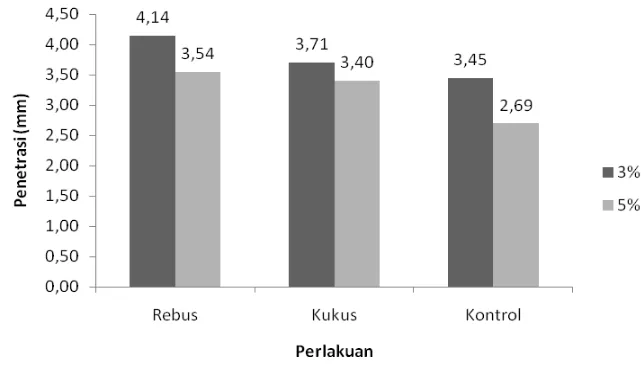

Hasil pengukuran penetrasi boron pada berbagai kombinasi perlakuan

disajikan pada Gambar 3, sedangkan rekapitulasinya disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 2 memuat hasil analisis sidik ragamnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan perebusan yang

dilanjutkan dengan pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 3%

memberikan nilai penetrasi boron yang paling dalam (4,14 mm), sedangkan

kontrol (tanpa perlakuan awal: tidak direbus/tidak dikukus) yang diawetkan

menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 5% memberikan nilai penetrasi

yang paling dangkal (2,69 mm). Diketahui pula bahwa perlakuan awal (sebelum

kayu diawetkan) secara umum cenderung meningkatkan nilai penetrasi, namun

peningkatan konsentrasi bahan pengawet dari 3% ke 5% cenderung

mengakibatkan berkurangnya nilai penetrasi boron. Keadaan yang pertama

membuktikan bahwa perebusan dan atau pengukusan meningkatkan permeabilitas

kayu, sedangkan hal yang kedua terkait dengan viskositas larutan bahan

pengawet. Hal ini sesuai dengan hasil analisis sidik ragamnya (Tabel 2).

Perebusan akan mengakibatkan rusaknya selaput noktah sehingga noktah

menjadi terbuka, sedangkan pengukusan mengakibatkan berkurangnya daerah

amorph (Ishikawa . 2004; Hill 2006). Dampak perebusan lebih tinggi

dibandingkan dengan pengukusan karena pada pengukusan tidak semua mulut

noktah akan terbuka. Mulut noktah yang masih tersumbat akan menghalangi

masuknya bahan pengawet. Itulah sebabnya, permeabilitas pada kayu mindi yang

direbus akan lebih tinggi dibandingkan dengan permeabilitas pada kayu yang

dikukus.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Syarif (2010) maupun

hasil penelitian Apriyanto (2010) yang menggunakan kayu durian sebagai contoh

uji dimana perebusan maupun pengukusan meningkatkan nilai penetrasi,

sedangkan peningkatan konsentrasi bahan pengawet cenderung menurunkan nilai

penetrasi.

Tabel 2. Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal sebelum kayu diawetkan, konsentrasi bahan pengawet, serta interaksi keduanya terhadap penetrasi boron

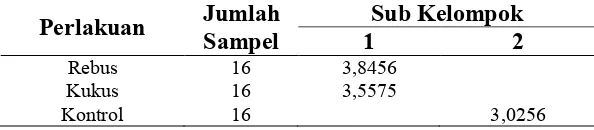

Dari Tabel 2 diketahui bahwa perlakuan awal sebelum kayu diawetkan dan

konsentrasi bahan pengawet berpengaruh nyata terhadap nilai penetrasi boron,

sedangkan interaksi keduanya tidak berpengaruh secara nyata. Selanjutnya

berdasarkan hasil uji Duncan diketahui bahwa perlakuan perebusan dan

pengukusan cenderung meningkatkan nilai penetrasi (Tabel 3): perebusan dan

pengukusan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penetrasi.

Tabel 3. Hasil uji Duncan pengaruh perlakuan awal terhadap penetrasi

( )/*)& ;*1 )

Menurut Hunt dan Garrat (1986), selain dipengaruhi oleh struktur anatomi

kayu, penetrasi juga dipengaruhi oleh persiapan kayu sebelum diawetkan, metode

pengawetan, konsentrasi bahan pengawet, dan lama perendaman. Dengan

demikian, maka lama perendaman dan konsentrasi bahan pengawet yang

digunakan dalam penelitian ini perlu disempurnakan. Lama perendaman perlu

ditingkatkan, tetapi konsentrasi larutan bahan pengawet tetap dipertahankan atau

lebih rendah dari 3%.

" 2 &4,

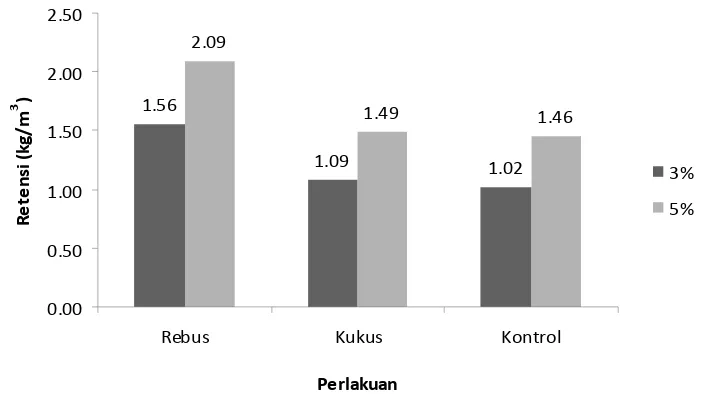

Rata-rata nilai retensi bahan pengawet pada berbagai perlakuan awal dan

tingkat konsentrasi bahan pengawet pada kayu mindi disajikan pada Gambar 4,

sedangkan rekapitulasi hasil pengukuran disajikan pada Lampiran 2. Tabel 4

memuat hasil analisis sidik ragamnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa retensi rata-rata akibat perlakuan

perebusan berturut-turut adalah 1,56 kg/m3 (konsentrasi 3%) dan 2,09 kg/m3

(konsentrasi 5%), sedangkan rata-rata retensi akibat pengukusan adalah 1,09

kg/m3 (konsentrasi 3%) dan 1,49 kg/m3 (konsentrasi 5%). Pada kayu kontrol

(konsentrasi 5%). Diketahui pula bahwa retensi tertinggi terjadi pada perlakuan

perebusan dan selanjutnya diawetkan dengan bahan pengawet berkonsentrasi 5%

(2,09 kg/m3), sedangkan retensi terendah pada kayu kontrol dan diawetkan dengan

bahan pengawet berkonsentrasi 3% (1,02 kg/m3). Secara umum dapat dikatakan

Gambar 4. Rata-rata nilai retensi bahan pengawet pada seluruh kombinasi perlakuan

Tabel 4. Analisis sidik ragam pengaruh perlakuan awal (sebelum kayu diawetkan) dan konsentrasi bahan pengawet, serta interaksi antara perlakuan awal dan konsentrasi terhadap retensi bahan pengawet

*1. ( ()7)2

Keterangan *) berpengaruh nyata pada tingkat kepercayaan 95%

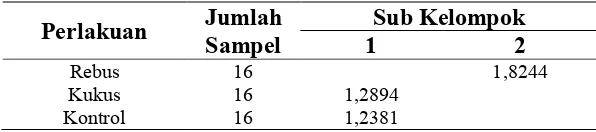

Dari Tabel 4 diketahui bahwa interaksi antara perlakuan awal (sebelum

kayu diawetkan) dan konsentrasi larutan bahan pengawet tidak berpengaruh

terhadap nilai retensi, sedangkan pengaruh tunggal dari perlakuan awal atau pun

konsentrasi bahan pengawet berpengaruh nyata. Untuk mengetahui pengaruh

Tabel 5. Hasil uji Duncan tentang pengaruh perlakuan awal terhadap retensi bahan

Dari tabel di atas diketahui bahwa perlakuan perebusan dan pengukusan

cenderung meningkatkan nilai retensi. Peningkatan retensi pada kayu yang

dikukus relatif lebih rendah dibandingkan pada kayu yang direbus, bahkan tidak

berbeda jauh dengan retensi pada kayu kontrol. Hasil penelitian ini sama dengan

hasil penelitian Apriyanto (2010), tetapi berbeda dibandingkan dengan hasil

penelitian Syarif (2010). Menurut Syarif (2010), perlakuan perebusan pada kayu

durian sebelum diawetkan cenderung menurunkan nilai retensi. Hal yang terakhir

ini membuktikan adanya pengaruh perbedaan jenis kayu karena berbeda dalam hal

struktur anatomi dan komponen kimiawi dinding sel.

Tingginya nilai retensi bahan pengawet pada kayu yang direbus dibanding

kayu kontrol maupun kayu yang dikukus diduga terkait dengan perbedaan

reaktifitas dinding sel, dalam hal ini jumlah gugus hidroksil bebas yang ada.

Semakin banyak gugus hidroksil bebasnya, akan semakin banyak pula senyawa

aktif dari bahan pengawet yang mampu diikat. Sebagai akibatnya, akan semakin

besar pula nilai retensi yang diperoleh.

Perebusan akan mengakibatkan melemahnya ikatan hidrogen yang ada dan

rusaknya selaput noktah sehingga noktah menjadi terbuka, sedangkan pengukusan

mengakibatkan berkurangnya daerah amorph (Ishikawa . 2004; Hill 2006).

Dampak perebusan lebih tinggi dibandingkan dengan pengukusan karena pada

pengukusan tidak semua ikatan hidrogen akan terpengaruh dan tidak semua mulut

noktah akan terbuka. Ikatan hidrogen yang lemah tersebut mudah lepas saat kayu

mencapai kondisi kering udara, sedangkan mulut noktah yang masih tersumbat

akan menghalangi masuknya bahan pengawet. Itulah sebabnya, reaktifitas dinding

sel pada kayu yang direbus akan lebih tinggi dibandingkan dengan reaktifitas pada

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa rata-rata nilai retensi yang

diperoleh masih belum memenuhi nilai standar, baik untuk penggunaan di dalam

maupun di luar ruangan. Secara umum rata-rata nilai retensi yang diperoleh lebih

rendah dari nilai standar (1,02 hingga 2,09 kg/m3 berbanding 8 kg/m3 (di bawah

atap) dan 11,0 kg/m3 (di luar atap) sebagaimana SNI 03-5010.1-1999).

Dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum perlakuan perebusan

akan menghasilkan rata-rata penetrasi maupun retensi yang paling baik pada

<

4,13* )&

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Perlakuan awal khususnya perebusan dan pengukusan sebelum kayu mindi

diawetkan dengan bahan pengawet Diffusol-CB dapat meningkatkan nilai

penetrasi dan retensi bahan pengawet.

2. Peningkatan konsentrasi bahan pengawet Diffusol-CB dari 3% ke 5% dapat

meningkatkan nilai retensi, tetapi cenderung menurunkan nilai penetrasi.

3. Dalam penelitian ini, perebusan memberikan nilai penetrasi dan retensi yang

lebih baik dibandingkan dengan pengukusan. Perebusan yang diikuti dengan

proses pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 3% akan

menghasilkan nilai penetrasi bahan pengawet Diffusol-CB khususnya senyawa

boron yang terdalam (4,14 mm), sedangkan perebusan yang diikuti dengan

proses pengawetan menggunakan bahan pengawet berkonsentrasi 5% akan

menghasilkan nilai retensi yang tertinggi (2,09 kg/m3).

4. Rata-rata nilai penetrasi dan retensi yang diperoleh dari penelitian ini tidak

memenuhi nilai standar sebagaimana SNI 03-5010.1-1999.

)()&

Untuk memperoleh kayu mindi awetan dengan nilai penetrasi dan retensi

yang memenuhi persyaratan SNI 03-5010.1-1999, maka kombinasi ideal antara

perlakuan perebusan dan konsentrasi bahan pengawet perlu disempurnakan. Lama

perendaman kayu mindi dalam larutan bahan pengawet perlu ditingkatkan,

sedangkan lama perebusan sebelum kayu diawetkan dan konsentrasi bahan

Apriyanto B. 2010. Pengaruh Pengukusan Terhadap Retensi dan Penetrasi

Diffusol CB pada Kayu Durian ( Murr.). Skripsi

Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.

Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Pertanian. 2009. 2 ! 3 44*. Jakarta: Departemen Kehutanan.

Bovornsethanan S. and S. Wongwises. 2007. ' '

. Department of Mechanical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT). Bangkok, Thailand.

Eaton and Hale 1993. , 5 6 . Chapman & Hale.

London.

Hill C. 2006. Wood Modification: Chemical, Thermal and Other Processes. Wiley. England.

Hunt G. M. dan G. A. Garrat. 1986. Pengawetan Kayu. Edisi 1 cetakan 1: Penerjemah Mohamad Yusuf. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ishikawa A., N. Kuroda and A. Kato. 2004. 3 '

. The Japan Wood Research Society.

Jayanetti D. L. 1978. A guide to the boron diffusion treatment. Forestry for Industrial Development Wood Preservation for the Rural Sector. Eighth World Forestry Congress. Jakarta.

Kartasujana I. dan A. Martawijaya. 1995. Kayu Perdagangan Indonesia. Lembaga Penelitian Hasil Hutan Bogor.

Kurniati L. 1990. Pengaruh Perebusan dan Pengukusan terhadap Pengeringan

Kayu Kamper ( ) dan Keruing ( ).

Skripsi Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.

Majka J. and W. Olek. 2007. 7 ) 7 8 -0 # 9 .

, ) " 3 .

Department of Mechanical Engineering and Thermal Techniques August Cieszkowski Agricultural University of Poznan.

Martawijaya A., I. Kartasujana., Y.I Mandang., S.A Prawira., dan K. Kadir. 2005. Atlas Kayu Jilid II (Edisi Kedua). Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor. Indonesia

Nicholas D.D. and J. F. Siau. 1973. Factor influencing the treatability of wood. D. D. Nicholas (7 .. Wood Deterioration and Its Prevention by Preservative Treatments. Syracuse University Press, New York.

_______________. 1985. Pengaruh Lama Penyimpanan Terhadap Kelunturan Bahan Pengawet Wolmanit CB dan Basilit CFK dari Kayu Pinus. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

_______________., T.L. Tobing., A. Ruzani., A. Sukarta., dan A. Widjaja. 1977. Rendaman Dingin Larutan Wolmanit CB Terhadap Lima Jenis Kayu pada Berbagai Tingkat Konsentrasi dan Waktu Rendam. Proyek Penelitian Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-sumber Kehutanan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

SNI 03-5010.1-1999. Pengawetan untuk Rumah dan Gedung.

http://www.dephut.go.id/IFORMASI/SNI/pkupg.HTM. [Diunduh 18 September 2009].

Supriana N. 1978. Keterawetan Empat Puluh Jenis Kayu Indonesia. Lembaran Penelitian.

Syarif F. 2010. Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perebusan Terhadap Penetrasi dan Retensi Bahan Pengawet Diffusol-CB pada Kayu Durian. Skripsi Departemen Teknologi Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.

Tarumingkeng R.C. 2000. Manajemen Deteriorasi Hasil Hutan. UKRIDA press. Bogor.

Tobing T.L. 1977. Pengawetan Kayu Lembaga Kerjasama Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, properties, utilization. Van Nostrand Reinhold. New York.

Wahyudi I., F. Febrianto, L. Karlinasari, J. Suryana, D.S. Nawawi dan Nurhayati.

2007. Kajian Potensi Unit Pengawetan Kayu 0 :

; Fakultas Kehutanan IPB dalam rangka Mendukung Pengembangan

: 3 di IPB. Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. Laporan Akhir.

Walker J.C.F. 1993. , . Chapman & Hall. London.

Lampiran 1. Rata-rata penetrasi (mm) pada masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet.

A. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%

6' & 2()4, 11 / )2) ()2)

Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan

B. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%

6' & 2()4, 11 / )2) ()2)

Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan

C. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%

D. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%

E. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 3%

6' & 2()4, 11 / )2) ()2)

Keterangan: Nilai pencilan ( ) tidak diikutkan dalam perhitungan

F. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 5%

Lampiran 2. Data retensi (kg/m3) masing-masing perlakuan dan tingkat konsentrasi bahan pengawet

A. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%

)&-)& 6' 6&4 &

B. Direbus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%

)&-)& 6' 6&4 &

C. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 3%

D. Dikukus lalu diawetkan dengan konsentrasi 5%

E. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 3%

)&-)& 6' 6&4 &

F. Kayu kontrol yang kemudian diawetkan dengan konsentrasi 5%