KETAHANAN TANAMAN TERUNG BELANDA

(

Solanum betaceum

Cav) SETELAH DIINDUKSI DENGAN

SINAR UV TERHADAP

Colletotrichum

sp.

SKRIPSI

ROSIMA SIMANJUNTAK 080805051

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KETAHANAN TANAMAN TERUNG BELANDA

(

Solanum betaceum

Cav) SETELAH DIINDUKSI DENGAN

SINAR UV TERHADAP

Colletotrichum

sp.

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

ROSIMA SIMANJUNTAK 080805051

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul : Ketahanan Tanaman Terung Belanda (Solanum betaceum Cav) Setelah Diinduksi Dengan Sinar UV Terhadap Colletotrichum sp.

Kategori : Skripsi

Nama : Rosima Simanjuntak

Nomor Induk Mahasiswa : 0808085051

Program Studi : SARJANA (S1) BIOLOGI Departemen : BIOLOGI

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara

Disetujui di Medan, Juli 2013

Komisi Pembimbing:

Pembimbing 2 Pembimbing 1

Dra. Isnaini Nurwahyuni, M.Sc Dra. Elimasni, M.Si

NIP. 19600523 198502 2 001 NIP. 19650524 199003 2 001

Disetujui Oleh

Departemen Biologi FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

KETAHANAN TANAMAN TERUNG BELANDA (Solanumbetaceum Cav) SETELAH DIINDUKSI DENGAN SINAR UV TERHADAP Colletotrichum sp.

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Juli 2013

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Ketahanan Tanaman Terung Belanda (Solanum betaceum Cav) Setelah Diinduksi Sinar UV Terhadap Colletotrichum sp.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada; Ibu Dra. Elimasni, MSi., Ibu Dra. Isnaini Nurwahyuni, MSc. selaku pembimbing, Bapak Drs. Muhammad Zaidun S. M.Si., dan Ibu Dra. Nunuk Priyani, M.Sc., selaku penguji yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan hasil skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen dan pegawai di Departemen Biologi FMIPA USU.

KETAHANAN TANAMAN TERUNG BELANDA (Solanum betaceum Cav) SETELAH DIINDUKSI DENGAN UV TERHADAP Colletotrichum sp.

ABSTRAK

Ketahanan tanaman terung belanda (Solanum betaceum Cav) setelah diinduksi dengan UV terhadap Colletotrichum sp. telah dilakukan dari Februari sampai Desember 2012 di Departemen Biologi FMIPA dan rumah kaca Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor yaitu faktor daya UV (0, 10, 20, dan 30 watt) dan faktor lama penyinaran UV (30, 60, dan 90 detik). Induksi UV dilakukan dengan penyinaran UV pada kecambah Solanum betaceum Cav dengan kombinasi daya UV dan lama penyinaran UV. Analisis kromosom dilakukan dengan metode pencet. Hasil pengamatan terhadap kariotipe Solanum

betaceum Cav tidak berpengaruh terhadap jumlah kromosom (12n) tetapi

beberapa kromosom mengalami perubahan dari metasentrik menjadi submeta sentrik. Hasil penelitian terhadap morfologi, kadar protein total dan intensitas serangan secara statistika berbeda nyata tetapi tidak berbeda nyata terhadap aktivitas peroksidase dan polifenol oksidase.

ABSTRACT

The of resistance of tamarillo (Solanum betaceum Cav) after UV induction to

Colletotrichum sp. has been done from February to December 2012 at Biology

Departement, Faculty of Mathematic and Natural Science and Greenhouse Agriculture Faculty, Sumatera Utara University, Medan. This research used complete factorial randomized design with two factors, which are UV power (0, 10, 20 and 30 watt) and length of UV induction (30, 60 and 90 second). The induction was done by UV light power combined with length of UV exposure to the sp.rout. Chromosome analysis was observed used squash method. The results indicate that the power and duration of UV light had no effect on the number of chromosomes (12n), but some chromosomes are deformed from metacentric to submetacentric. Statistical analysis showed that plant morphology, protein standart content and onset intensity were significantly different while peroxidase and polyphenoloxidase activities were not significant.

Bab 4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kromosom 17

4.2. Pengamatan Morfologi 18

4.3. Intensitas Serangan Pada Daun 20

4.4. Kadar Protein 22

4.5. Aktivitas Peroksidase 23

4.6. Aktivitas Polifenol Oksidase 24

Bab 5. Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan 26

5.2. Saran 26

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel

4.1. Pengamatan Morfologi Terung Belanda 16 4.2. Jumlah dan Tipe Kromosom Terung Belanda 18 4.3. Intensitas Serangan Pada Daun Terung Belanda 19

4.4. Kadar Protein Terung Belanda 21

Nomor Judul Halaman Gambar

3.4.3. Biakan Colletotrichum sp. pada media GYB 13 4.1. Pengaruh lama penyinaran daya UV terhadap rata-rata tinggi 17

Terung belanda

4.2. Sel akar terung belanda (Solanum betaceum Cav) perbesaran 18 1000X dengan pewarna asetokarmin

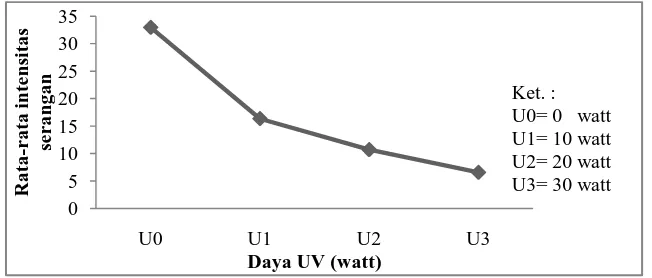

4.3. Pengaruh daya UV terhadap rata-rata intensitas serangan 20

Colletotrichum sp. pada daun terung belanda

DAFTAR LAMPIRAN 16. Data Pengukuran Aktivitas Peroksidase dengan Spektrofotometer 45

Pada Panjang Gelombang 420 nm

17. Data Pengukuran Aktivitas Polifenol Oksidase dengan 46 Spektrofotometer Pada Panjang Gelombang 420 nm

18. Data Kadar Protein 47

ABSTRAK

Ketahanan tanaman terung belanda (Solanum betaceum Cav) setelah diinduksi dengan UV terhadap Colletotrichum sp. telah dilakukan dari Februari sampai Desember 2012 di Departemen Biologi FMIPA dan rumah kaca Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap faktorial dengan dua faktor yaitu faktor daya UV (0, 10, 20, dan 30 watt) dan faktor lama penyinaran UV (30, 60, dan 90 detik). Induksi UV dilakukan dengan penyinaran UV pada kecambah Solanum betaceum Cav dengan kombinasi daya UV dan lama penyinaran UV. Analisis kromosom dilakukan dengan metode pencet. Hasil pengamatan terhadap kariotipe Solanum

betaceum Cav tidak berpengaruh terhadap jumlah kromosom (12n) tetapi

beberapa kromosom mengalami perubahan dari metasentrik menjadi submeta sentrik. Hasil penelitian terhadap morfologi, kadar protein total dan intensitas serangan secara statistika berbeda nyata tetapi tidak berbeda nyata terhadap aktivitas peroksidase dan polifenol oksidase.

RESISTANCE OF TAMARILLO (Solanum betaceum Cav) AFTER UV INDUCTION TO Colletotrichum sp.

ABSTRACT

The of resistance of tamarillo (Solanum betaceum Cav) after UV induction to

Colletotrichum sp. has been done from February to December 2012 at Biology

Departement, Faculty of Mathematic and Natural Science and Greenhouse Agriculture Faculty, Sumatera Utara University, Medan. This research used complete factorial randomized design with two factors, which are UV power (0, 10, 20 and 30 watt) and length of UV induction (30, 60 and 90 second). The induction was done by UV light power combined with length of UV exposure to the sp.rout. Chromosome analysis was observed used squash method. The results indicate that the power and duration of UV light had no effect on the number of chromosomes (12n), but some chromosomes are deformed from metacentric to submetacentric. Statistical analysis showed that plant morphology, protein standart content and onset intensity were significantly different while peroxidase and polyphenoloxidase activities were not significant.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Terung belanda mempunyai aspek fungsional yang tinggi sebagai antioksidan

karena mengandung vitamin A, C, E dan B6 (Kumalaningsih & Suprayogi, 2006).

Terung belanda juga mengandung mineral penting seperti potassium, fosfor dan

magnesium berguna menjaga dan memelihara kesehatan. Terung belanda

dimanfaatkan untuk pembuatan sirup, jus, selai hiasan es krim dan acar

(Zeladmin, 2012).

Pentingnya peranan terung belanda untuk dikomsumsi maka produksinya

harus ditingkatkan. Tanaman ini dapat diserang berbagai jamur seperti Fusarium sp., Colletotrichum sp. dan lain-lain. Sementara itu, tanaman yang tumbuh di Berastagi sebagian besar terserang penyakit terutama antraknosa yang disebabkan

oleh Colletotrichum sp. Jamur ini sangat berbahaya karena dapat menyerang daun menyebabkan nekrosis. Jamur ini juga menyerang buah mentah dan tinggal

dorman selama 3 bulan. Tanaman terung belanda seragam dan rentan terhadap

penyakit tersebut sehingga perlu mutan untuk memperoleh tanaman yang tahan.

Tanaman mutan diperoleh dengan induksi UV.

Keberhasilan induksi mutasi pada tanaman tergantung jenis mutagen, konsentrasi

mutagen, lama perlakuan mutagen, umur dan organ yang diperlakukan (Yanti,

2011). Mutagen fisik adalah berbagai tipe radiasi (contoh sinar-X, gamma,

ultraviolet) (Nasir, 2002). Sinar UV dapat menyebabkan terbentuknya ikatan

kovalen antara dua molekul timin yang menghasilkan dimer timin. Sinar UV ini

mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kelangsungan dan keefektifan

2

DNA berakibat pada perubahan pada kromosom dan sintesis protein terganggu.

Supriharti et al. (2007) menyatakan penyusunan kromosom dilakukan berdasarkan ukuran dan tipe/bentuknya disebut kariotipe. Ginting (2010) menyatakan

peningkatan energi lampu UV sampai 60 watt seiring dengan peningkatan waktu

penyinaran sampai 4 jam menyebabkan penurunan tinggi tanaman.

Elimasni (2010 Laporan Penelitian) menyatakan secara in vitro telah dilakukan penelitian pengaruh UV terhadap aktivitas peroksidase dan polifenol

oksidase menggunakan daya UV 10, 20, 30 watt dan lama penyinaran UV 30, 60,

90 detik. Aktivitas enzim PO tertinggi terdapat pada perlakuan U1T3 dan U2T2.

Sedangkan aktivitas enzim PPO tertinggi terdapat pada perlakuan U2T3. Agrios

(2005) dan Purnama (2009) menyatakan induksi mutasi dan patogen pada

tanaman dapat meningkatkan aktivitas peroksidase dan polifenol oksidase. Enzim

ini berperan dalam ketahanan pada tanaman. Pada tanaman yang tahan terjadi

peningkatan aktivitas peroksidase dan polifenol oksidase. Oleh karena itu, perlu

dilakukan induksi UV untuk mengetahui aktivitas peroksidase dan polifenol

oksidase terung belanda yang tahan terhadap Colletotrichum sp.

1.2Permasalahan

Terung belanda mempunyai banyak manfaat karena kandungan nutrisinya

yang tinggi, namun perhatian terhadap kualitas dan kuantitasnya masih kurang.

Sampai saat ini sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas terung belanda misalnya dengan menggunakan kolkisin dan

UV namun belum didapat mutan yang tahan terhadap Colletotrichum sp. Oleh karena itu, peneliti mencoba dengan menginduksi biji terung belanda dengan UV

1.3Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kariotipe dan pertumbuhan terung belanda (Solanum

betaceum Cav) setelah diinduksi UV.

b. Untuk mengetahui aktivitas enzim PO dan PPO terung belanda (Solanum

betaceum Cav) mutan yang tahan terhadap Colletotrichum sp.

1.4 Hipotesis

a. Perbedaan daya dan lama penyinaran lampu UV berpengaruh terhadap

kariotipe dan pertumbuhan terung belanda.

b. Inokulasi filtrat Colletotrichum sp. berpengaruh terhadap intensitas serangan, aktivitas enzim PO dan PPO.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Dengan penelitian ini diharapkan memperoleh terung belanda yang

mempunyai kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Terung Belanda (Solanum betaceum Cav)

Buah Tamarillo atau terung belanda sangat popular di New Zealand. Tanaman ini

berasal dari Peru dan masuk ke Indonesia dikembangkan antara lain di Bali, Jawa

Barat, dan Tanah Karo Sumatera Utara (Kumalaningsih & Suprayogi, 2006).

Menurut Tjitrosoepomo (2003), klasifikasi terung belanda sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Division : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Solanales

Famili : Solanaceae

Genus : Solanum

Spesies : Solanum betaceum Cav

Terung belanda dapat bertahan hidup pada ketinggian 1000-2000 m dpl,

jika suhu bulanan rata-ratanya tetap diatas 10oC. Di dataran rendah, terung

belanda tidak mampu berbunga, sedangkan udara sejuk malam dapat mendorong

pembungaan. Tanaman ini berbuah matang pada suhu dingin di daerah subtropik,

dan jika ditanam di daerah tropik buah matang sesudah terjadi udara dingin. Buah

berasa lebih manis pada musim kemarau yang panas dibandingkan pada musim

dingin di dataran tinggi. Terung belanda tumbuh baik di tanah yang baik

drainasenya dengan bahan organik dan kelembaban sedang, tetapi tidak tahan

terhadap genangan walaupun hanya untuk 1-2 hari. Tanaman ini berakar dangkal

Terung belanda berupa perdu yang rapuh, tingginya 2-3 m, pangkal

batangnya pendek, percabangannya lebat. Daunnya bulat, berselang-seling,

berbulu, bunga muncul dalam rangkaian kecil dari ketiak daun, berwarna merah

jambu hingga biru muda, berbau harum. Buahnya berbentuk buah buni bulat

lonjong dengan meruncing ke ujung. Daging buahnya mengandung sari buah,

agak asam, berwarna kuning kehitaman. Bijinya pipih dan tipis (Tubagus, 2007).

2.2 Kromosom Terung Belanda (Solanum betaceum Cav)

Kromosom terung belanda berjumlah 24 (n= 12). Kromosom ini mepunyai dua

tipe yaitu metasentrik dan submetasentrik. Penyusunan kromosom dilakukan

berdasarkan ukuran dan tipe/bentuknya disebut kariotipe (Supriharti et al, 2007). Metode yang digunakan dalam pengamatan kromosom ini adalah metode pencet

dengan pewarna asetokarmin.

Pengamatan kromosom dilakukan pada stadium metaphase, sebab pada

stadium ini kromosom tampak jelas karena mengalami kondensasi, yaitu

kromatin menggumpal karena menggulung dan melipat rapat. Bagian kromosom

yang mengalami kondensasi dan menyempitan disebut sentromer. Sentromer

dapat terletak di tengah dan di ujung kromosom. Pada saat pembelahan, benang

sitoplasmik dari sentriol menempel pada sentromer dan tertarik kearah kutub

pembelahan. Dengan adanya sentromer maka kromosom terbagi menjadi dua

bagian, masing-masing bagian tersebut dinamakan lengan kromosom. Jumlah

kromosom pada suatu organisme tetap, tetapi ada variasi dalam jumlah dan jenis

pola garis kromosomnya (Irawan, 2008).

2.3 Mutasi UV

Mutasi berasal dari kata mutatus (bahasa latin) yaitu perubahan. Mutasi

6

Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Vries, untuk mengemukakan

perubahan fenotip mendadak pada bunga Oenothera lamarckiana dan bersifat menurun. Ternyata perubahan tersebut terjadi karena penyimpangan kromosom.

Mutasi adalah perubahan materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara

tiba-tiba, acak dan merupakan dasar sumber variasi organisme hidup. Mutasi ada dua

macam yaitu mutasi gen dan mutasi genom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut

mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan dan faktor

penyebab mutasi disebut mutagen (Warianto, 2011).

Mutagen digunakan untuk induksi mutasi pada tanaman tingkat tinggi.

Secara umum mutagen dikelompokkan dalam mutagen kimia dan fisik. Mutagen

kimia adalah berbagai senyawa kimia (contoh kolkisin, EMS). Mutagen fisik

adalah berbagai tipe radiasi (contoh sinar-X, gamma, ultraviolet) (Nasir, 2002).

Sinar ultraviolet (UV) adalah tipe radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk

induksi mutasi. Secara umum, tiga kelas radiasi UV yaitu; UV-A ( = 320-400

nm), UV-B ( = 280-320 nm) dan UV-C ( = 250-290 nm). UV-A dan UV-B ada

pada cahaya matahari dan UV-C pada lapisan ozon. Gelombang pendek UV-C

digunakan sebagai agen mutagen. Panjang gelombang UV-C 254 merupakan

penyerapan maksimal asam nukleat (DNA) (Harten, 1998).

Sinar UV dapat menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen antara dua

molekul timin yang menghasilkan dimer timin. Sinar UV ini mempunyai

pengaruh yang sangat kuat terhadap kelangsungan dan keefektifan transformasi

DNA dari suatu spesies (Setiawan, 2012). Terganggunya aktivitas DNA berakibat

pada perubahan pada kromosom dan sintesis protein terganggu. Daryono (1998)

menyatakan variasi jumlah dan pola garis kromosom terjadi apabila ada pengaruh

dari luar seperti penyinaran radioaktif, dan zat mutagenik.

Mutagenesis dengan UV pada Kluyveromyces masxianus menyebabkan penurunan persentase sel hidup, peningkatan pertumbuhan diameter koloni mutan,

seiring dengan peningkatan waktu penyinaran sampai 4 jam menyebabkan

penurunan tinggi tanaman, panjang dan lebar daun, berat basah dan berat kering

tanaman, tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah daun dan berpengaruh

terhadap peningkatan kadar klorofil. Menurut Purnama (2009), pemberian

mutagen seperti EMS berpengaruh terhadap aktivitas enzim seperti PO dan PPO.

2.4 Enzim

Enzim adalah protein yang khusus disintesis oleh sel hidup untuk mengkatalisis

reaksi yang berlangsung di dalamnya (Martoharsono, 1998). Enzim juga disebut

katalisator untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologi. Katalisator

mempercepat reaksi kimia. Walaupun katalisator ikut serta dalam reaksi, ia

kembali ke keadaan semula bila reaksi telah selesai. Enzim adalah katalisator

reaksi-spesifik karena semua reaksi biokimia perlu dikatalisis oleh enzim. Hampir

setiap senyawa organik terdapat satu enzim pada beberapa organisme hidup

mampu bereaksi dan mengkatalisis beberapa perubahan kimia (Indah, 2004).

Dalam suatu organisme suatu reaksi tertentu tidak harus dikatalisis oleh

satu enzim saja. Suatu sel mengandung enzim-enzim yang strukturnya mirip dan

menggunakan mekanisme katalisis yang sama tetapi parameter kinetik berbeda

untuk memenuhi kebutuhan sel. Enzim seperti ini disebut isoenzim atau isozim

(McGilvery & Goldstein, 1996). Isozim merupakan bentuk enzim berbeda yang

mengkatalisis reaksi kimia yang sama. Isozim ini berasal dari duplikasi gen.

Isozim dapat memperlihatkan perbedaan ringan dalam sifat sensivitas terhadap

faktor regulatorik tertentu atau afinitas substrak yang mengadaptasikan isozim

kejaringan atau lingkungan tertentu (Santoso, 2010).

Pada beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi kimia tertentu berada

dalam bentuk multiple di dalam organisme. Bentuk multiple isozim ini disusun

oleh beberapa macam polipeptida (Shahib, 1992). Suatu organisme mempunyai

8

lingkungan. Jika lingkungan berubah, isozim paling aktif melaksanakan fungsinya

dan membantu organisme bertahan hidup. Disamping itu, satu isozim sering

terdapat pada satu jaringan atau organ dan yang lain pada jaringan atau organ

yang berbeda dengan fungsi berbeda. Isozim yang berbeda kadang dijumpai pada

sel yang sama. Setiap isozim terpajan pada lingkungan kimia yang berbeda di

dalam sel, dan masing-masing berperan dalam urutan reaksi (lintasan metabolik)

yang berlainan. Jadi, didalam tiap organel, sel atau jaringan setiap organisme,

keberadaan lebih dari satu isozim berguna untuk beradaptasi terhadap perubahan

lingkungan (Salisbury & Ross, 1995).

Penggunaan penanda isozim seperti PO dan PPO mempunyai kelebihan

karena diatur oleh gen tunggal dan bersifat kodominan dalam pewarisan,

bersegregasi secara normal menurut nisbah Mendel, kolinier dengan gen dan

merupakan produk gen. Penanda ini bersifat stabil karena tidak dipengaruhi oleh

faktor lingkungan, lebih cepat dan akurat karena tidak menunggu tanaman sampai

bereproduksi (Cahyarini et al., 2004).

2.4.1 Peroksidase (PO)

Peroksidase termasuk anggota enzim oksidoreduktase. Enzim peroksidase mudah

dideteksi karena aktivitasnya yang tinggi dan dapat menggunakan sejumlah

substrak sebagai donor hidrogen. Peroksidase pada tanaman merupakan isoenzim

yang berperan dalam pertumbuhan, diferensiasi dan pertahanan (Cahyarini et al., 2004). Menurut Gaspar (1984) dalam Yanti (2011), peroksidase terdapat

di vakuola atau ruang interseluler dan dinding sel dengan berat molekulnya 40

kDa.

Peroksidase berfungsi mengoksidasi fenol dan meningkatkan laju

polimerisasi senyawa-senyawa seperti lignin yang terdeposit dalam dinding sel

dan papila serta mengganggu pertumbuhan dan perkembangan patogen (Agrios,

patogen dan induksi mutagen. Tanaman tahan penyakit memiliki aktivitas enzim

peroksidase yang tinggi. Menurut Gaston dan Davies (1970), mekanisme tanaman

mengahadapi cekaman karena serangan patogen adalah dengan pembentukan

dinding sel baru yang tidak tembus air dan pembentukan fitoaleksin melalui

aktivitas peroksidase.

2.4.2 Polifenol Oksidase (PPO)

Enzim polifenol oksidase (PPO) adalah enzim oksidoreduktase yang mengandung

tembaga (Cu) yang berperan dalam proses melanisasi pada hewan dan

pencoklatan pada tanaman. Enzim PPO tersebar luas di alam, mempunyai berat

molekul 128 kDa dalam keadaan murni, tidak berwarna, dan stabil pada pH netral.

Konsentrasi enzim yang tinggi ditemukan pada umbi kentang, apel, pisang,

alpukat, daun teh, biji kopi dan daun tembakau. Selain pada tanaman, enzim PPO

juga ditemukan pada bakteri dan mamalia. Enzim polifenol oksidase atau PPO

dalam tanaman berperan terhadap sistem ketahanan dan penyembuhan jaringan

yang terluka. Peningkatan aktivitas PPO dalam jaringan tanaman terserang

penyakit sejalan dengan bertambah luasnya serangan, makin parah serangan maka

jumlah sel yang terangsang menghasilkan PPO akan semakin banyak

(Julhasratman, 2012).

Banyak penyakit berkaitan dengan pengaruh enzim seperti kekurangan

jumlah dan aktivitas PO dan PPO. Hal ini disebabkan karena kelainan genetik,

kekurangan gizi atau toksin. Biosintesis enzim merupakan suatu proses kompleks

yang melibatkan proses di inti sel dan sitoplasma. Adanya gangguan pada

biosintesis tersebut mengakibatkan perubahan efektifitas dalam pembentukan

enzim yang berdampak pada jumlah enzim (Santoso, 2010). Enzim PO dan PPO

berperan dalam mengkatalisis berbagai proses oksidatif pada reaksi perubahan

warna, cita rasa, dan pembentukan senyawa toksin sebagai reaksi atas serangan

10

Beberapa senyawa fenolik (fenol) dan hasil oksidasi enzimnya (quinon)

menghasilkan ketahanan terhadap penyakit melalui reaksi penghambatan terhadap

enzim pektinolitik dan enzim patogen lain, tetapi bukan terhadap patogen itu

sendiri. Pada beberapa penyakit pada jaringan yang lebih tahan, kandungan

fenolnya lebih tinggi dan fenol tersebut tidak menghambat pertumbuhan patogen.

Fenol tersebut menghambat enzim pektinolitik dan memberi peranan dalam

ketahanan terhadap patogen (Agrios, 1996).

2.5 Jamur Collectotrichum sp.

Colletotrichum merupakan jamur yang bersifat kosmopolitan, sehingga jamur ini

dapat menyebabkan penyakit pada beberapa jenis tanaman. Menurut Wahyuni

(2011), pengamatan mikrokropis koloni Colletotrichum sp. memperlihatkan hifa bersepta tipis, konidiofor pendek tidak bercabang, konidium bersel satu, jorong

memanjang, tidak bersekat, dan terbentuk pada ujung konidiofor.

Penyakit Colletotrichum atau antraknosa menunjukkan simpton pada daun, batang, dan buah. Penyakit ini menyebabkan nekrosis pada daun. Gejala ini yang

disebut sebagai hawar daun (leaf blight). Daun muda yang sakit dapat juga membentuk bintik-bintik kecil dan biasanya rontok. Pada daun dewasa,

bercak-bercak nekrosis tidak teratur. Bercak-bercak-bercak ini dapat menjadi lubang (Semangun,

2000). Serangan lebih berat pada musim hujan. Pada serangan berat, batang dan

buah terserang juga (Tjahjadi, 1989). Cuaca yang sangat lembap membantu jamur

membentuk banyak spora pada bagian tanaman yang sakit. Pada bagian-bagian

bunga terjadi bintik-bintik kecil berwarna hitam dan akan menyebabkan sebagian

atau seluruh kuncup bunga rontok (Semangun, 1996).

Penyakit antraknosa tersebar melalui biji atau benih, angin dan sisa

tanaman yang terserang. Pengendalian dilakukan dengan pemusnahan bagian

tanaman yang terserang, pergiliran tanaman dan penyemprotan fungisida yang

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Desember 2012 di

Laboratorium sentral, Mikrobiologi, Genetika, Departemen Biologi, Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Rumah Kaca, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara, Medan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah cawan petri, gelas benda, gelas penutup, mikroskop,

kamera digital, polibag, gelas ukur, corong, Erlenmeyer, gelas beker, tabung

reaksi, rak tabung reaksi, spatula, tangkai pengaduk, neraca analitik, pinset, pisau,

lampu spiritus, oven, inkubator, autoklaf, kulkas, silet, vortex, gunting, pipet

volume, mikro pipet, pipet serologi, pensil, penggaris, mortar, semprot tangan,

aluminium poil, thermos, spektrofotometer dan sentrifus.

Bahan yang digunakan adalah biji terung belanda (Solanum betaceum Cav) varietas berastagi, media kompos : pasir : humus (1:1:1), sinar UV, kertas

saring, akuades, gliserin, asetokarmin, HCl 1N, asam asetat, filtrat Colletotrichum sp., media PDA, media GYB, alkohol 70%, H2SO4 5%, H2O2, Triton X 100 0,15

%, nitrogen cair, buffer fosfat , buffer Tris-HCl, BSA, Quick Strat Bradford, dan

12

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap

Faktorial. Faktorial dengan dua faktor yaitu:

1. Faktor Daya UV (U)

Banyak perlakuan adalah kombinasi kedua faktor yaitu intensitas lampu

UV dan lama penyinaran yaitu 4x3 = 12 perlakuan, dengan 3 ulangan. Unit

percobaan berjumlah 36. Penelitian dibuat sebanyak 2 set yaitu satu set untuk

pengamatan kromosom dan satu set lainnya untuk mengevaluasi aktivitas enzim

PO dan PPO.

3.4 Prosedur Kerja

3.4.1 Persiapan dan Penanaman Biji Terung Belanda

Biji terung belanda diambil dari buah yang masak, dikering anginkan dan

dipilih biji yang baik secara visual. Biji direndam di dalam air kemudian

dikecambahkan dengan media kertas saring di dalam cawan petri sampai

didapatkan kecambah yang berumur 1 minggu. Kecambah diperlakukan dengan

UV sesuai dengan uraian metode penelitian. Setelah penyinaran, kecambah di

tanam dalam polibag dengan media kompos : pasir : humus (1:1:1)

3.4.2 Pengamatan Kromosom

Setelah kecambah berumur 2 minggu, preparat dibuat dari bagian ujung akar

untuk mengamati kromosom. Pembuatan preparat untuk mengamati kromosom

menggunakan ujung akar meristematis dengan metode pencet (Suntoro, 1983).

Ujung akar difiksasi dengan asam asetat 45% dan dimasukkan pada lemari

pendingin selama 15 menit. Ujung akar yang telah difiksasi dibilas dengan

akuades sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 30 detik didalam HCl 1N pada

suhu 500 C. Ujung akar dimasukkan pada larutan pewarna asetokarmin dan

dibiarkan selama 30 menit. Ujung akar diambil, diletakkan diatas objek gelas,

ditetesi dengan gliserin dan ditutup dengan gelas penutup. Ujung akar dipencet

hingga hancur. Preparat diamati dibawah mikroskop, difoto dengan perbesaran

1000X dan hasil foto diolah dengan photoshop CS3. Kromosom disusun membentuk kariotipe Solanum betaceum Cav (Lampiran 3, hal. 30).

3.4.3 Isolasi dan Pembuatan Filtrat Colletotrichum sp.

Isolat Colletotrichum sp. diisolasi dari akar, batang dan daun terung belanda. Disterilisasi dengan alkohol 70% dan ditumbuhkan pada media PDA. Jamur yang

tumbuh dimurnikan dan diidentifikasi menurut Alexopoulus (1972).

Gambar 3.4.3 Biakan Colletotrichum sp pada media GYB (a), filtrat Colletotrichum sp. (b), konidia Colletotrichum sp. (c)

Isolat Colletotrichum sp. ditumbuhkan di dalam media GYB dan diinkubasi ±2 minggu. Kerapatan konidia dihitung sampai 108 sel/ml. Filtrat

c b

14

Colletotricum sp. dibuat dengan memsentrifius media GYB yang berisi

Colletotrichum sp. dengan kecepatan 12.000 rpm selama 30 menit sehingga

terbentuk endapan dan supernatan. Supernatan diambil dan disaring. Supernatan

digunakan sebagai filtrat. Konsentrasi filtrat yang terbentuk dianggap 1000 ppm

(Komunikasi pribadi, Elimasni, 2012). Dari stok filtrat dibuat pengenceran 0,025,

0,050, 0,075, 0,100 dan 0,125 ppm.

3.4.4 Perlakuan Tanaman dengan Filtrat Colletotrichum sp.

Tanaman yang tumbuh baik diperlakukan dengan filtrat Colletotrichum sp. dengan konsentrasi 0,025, 0,050, 0,075, 0,100 dan 0,125 ppm. Penyemprotan

filtrat dilakukan satu kali seminggu dengan volume penyemprotan 10 ml.

Pertumbuhan vegetatif tanaman dan intensitas serangan jamur Colletotrichum sp. pada daun terung belanda diamati (Lampiran 2, hal. 29).

3.4.5 Ekstraksi Daun

Pembuatan ekstrak kasar daun terung belanda dilakukan sesuai penelitian

yang dilakukan oleh Widiyanto (1992). Daun terung belanda diambil 0,2 g dari

masing-masing perlakuan filtrat Colletotrichum sp., ditambahkan nitrogen cair dan digerus hingga terbentuk larutan. Ekstrak kemudian dihomogenkan dengan 2

ml buffer Tris-HCl (0,05 M, pH 8) dan Triton X 100 0,15 %. Selanjutnya larutan

tersebut disentrifus dengan kecepatan 14.000 rpm selama 20 menit pada suhu 00 C

hingga terbentuk 2 bagian yaitu supernatan dan endapan. Supernatan dipakai

untuk determinasi protein dan penentuan aktivitas enzim (Lampiran 5, hal. 32).

3.4.6 Penentuan Kadar Protein

Menurut Bradford (1976), penentuan kadar protein menggunakan 0,1 ml

larutan ekstrak daun dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dicampur dengan 5

dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 596 nm

(Lampiran 6, hal. 32).

3.4.7 Penentuan Aktivitas Enzim PO dan PPO

Penentuan aktivitas PO dan PPO dilakukan menurut metode Karr dan

Mishra (1976). Prosedur ini berdasarkan kemampuan PO dan PPO dalam

mengoksidasi pyrogallol. Aktivitas enzim diuji dengan mencampur 10 mM

pyrogallol dan 0,1 M buffer fosfat (pH 6,8, suhu 250 C). Penentuan pyrogallol

yang bereaksi adalah dengan mengektrapolasikan nilai absorbansi dengan kurva

pyrogallol.

3.4.7.1 Peroksidase (PO)

Pengujian enzim PO menggunakan 30 µl ekstrak daun ditambah dengan 5

ml pyrogallol 10 mM, dan 0,1 ml buffer fosfat 0,1 mM pada pH 6,8. Selanjutnya

campuran ditambahkan dengan 0,1 ml H2O2 10 mM, didiamkan selama 5 menit

pada suhu 250C, dan ditambahkan 0,5 ml H2SO4 5% untuk menghentikan reaksi.

Pengukuran absorbansi dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada

panjang gelombang 420 nm (Lampiran 7, hal. 33).

3.4.7.2 Polifenol Oksidase (PPO)

Pengujian aktivitas enzim PPO menggunakan 70 µl ekstrak daun ditambah

dengan 5 ml pyrogallol 10 mM dan 0,1 ml buffer fosfat 0,1 mM pada pH 6,8.

Campuran didiamkan selama 5 menit dan ditambahkan 0,5 ml H2SO4 5% untuk

menghentikan reaksi. Pengukuran absorbansi dilakukan dengan menggunakan

16

3.5 Parameter pengamatan

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a. Kariotipe terung belanda, diamati pada umur 2 minggu.

b. Pertumbuhan Tanaman yang meliputi: tinggi tanaman dan jumlah daun

seminggu sampai selesai.

c. Intensitas serangan Colletotrichum sp., dilakukan 1 minggu setelah penyemprotan suspensi tanaman.

d. Penentuan kadar protein

e. Penentuan aktivitas Peroksidase (PO)

f. Penentuan aktivitas Polifenol Oksidase (PPO)

3.6 Analisis Data

Data penelitian menggunakan RAL selanjutnya dianalisis menggunakan

ANOVA. Sedangkan untuk menguji beda antara perlakuan dilakukan uji jarak

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kromosom

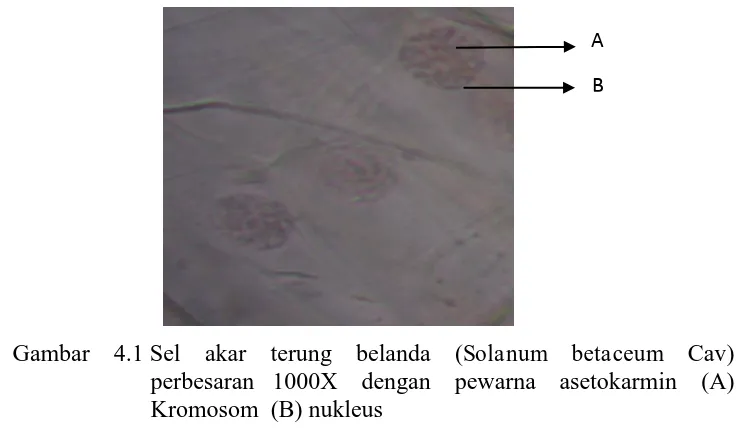

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat gambar sel dengan nukleus terung belanda dengan

menggunakan mikroskop cahaya pada perbesaran 1000X. Di dalam nukleus

terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang terpilin

dan menebal yang mengandung materi genetik yaitu DNA dan RNA. Kromosom

di dalam nukleus tersebar dan berada pada tahap metafase sehingga dapat dilihat

dengan menggunakan mikroskop cahaya. Menurut Suryo (1995), apabila

menggunakan mikroskop cahaya, maka pada umumnya kromosom tampak

sebagai badan berupa batang yang lurus atau bengkok.

Gambar 4.1 Sel akar terung belanda (Solanum betaceum Cav) perbesaran 1000X dengan pewarna asetokarmin (A) Kromosom (B) nukleus

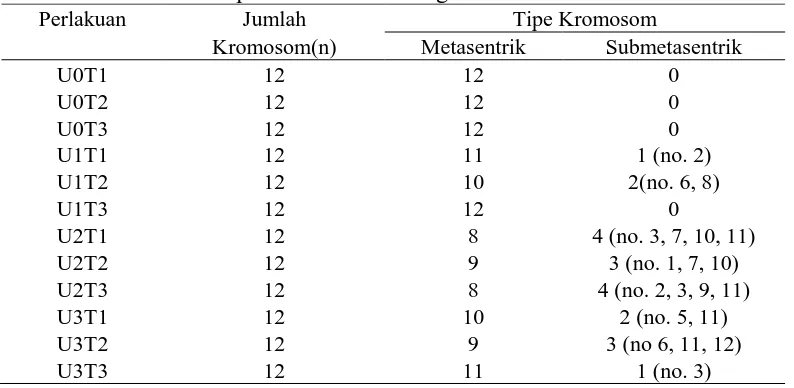

Perbedaan kariotipe tanaman terung belanda kontrol dengan perlakuan

dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Lampiran 20 (hal. 48). Lama penyinaran UV dan

daya penyinaran UV tidak berpengaruh terhadap jumlah kromosom.

18

Tabel 4.1 Jumlah dan Tipe Kromosom Terung Belanda

Perlakuan Jumlah Tipe Kromosom

Kromosom(n) Metasentrik Submetasentrik

Perbedaan kariotipe tanaman terung belanda kontrol dengan perlakuan

dapat dilihat pada Tabel 4.1. Lama penyinaran UV dan daya penyinaran UV tidak

berpengaruh terhadap jumlah kromosom (n= 12) tetapi berpengaruh pada tipe

kromosom tanaman. Tipe kromosom tanaman ini ada dua yaitu metasentris dan

submetasentris. Tanaman kontrol dan perlakuan U1T3 tidak memiliki tipe

submetasentris. Tipe kromosom submetasentris tertinggi terdapat pada U2T1 dan

U2T3 sebanyak 4. Dari semua perlakuan, submetasentris paling banyak terdapat

pada kromosom no 11. Hal ini sama dengan penelitian Limbong (2013) pada

tanaman kacang kedelai bahwa mutasi induksi UV dengan daya 10, 20, dan 30

watt dan lama penyinaran 5, 10 dan 15 menit dapat mengubah tipe kromosom.

Menurut Deleeuw et al. (2003), radiasi UV merupakan mutagen yang kuat terhadap DNA. (Menurut Lloyd (1986), induksi UV menyebabkan dimer timin

yaitu terjadi ikatan kovalen antara timin dengan timin yang disebelahnya.

Terjadinya ikatan kovalen dapat mengganggu aktivitas DNA.

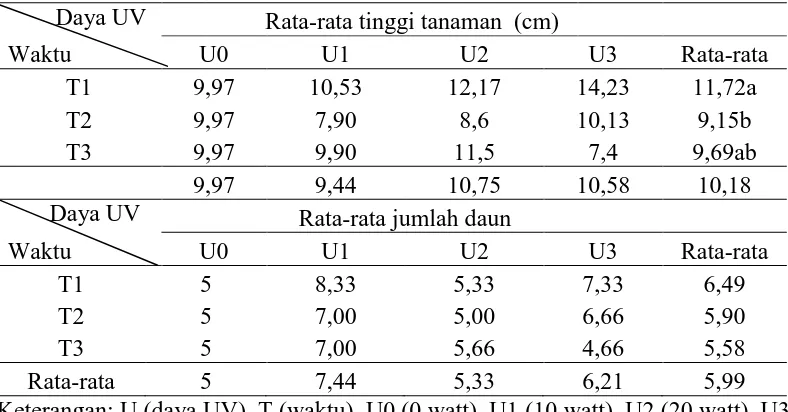

4.2 Pengamatan Morfologi

nyata terhadap daya UV tetapi berbeda nyata terhadap lama penyinaran UV

(Lampiran 10, hal. 38). Jumlah daun tidak berbeda nyata terhadap daya UV dan

lama penyinaran (Lampiran 11, hal. 39). Data pengamatan morfologi terung

belanda ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengamatan Morfologi Terung Belanda

Daya UV Rata-rata tinggi tanaman (cm)

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata tinggi tanaman paling tinggi terdapat pada

perlakuan U3T1 (14,23 cm) dan terendah terdapat pada perlakuan U3T3 (7,4 cm).

Rata-rata jumlah daun tertinggi terdapat pada U1T1 (8,33) dan terendah terdapat

pada U3T3 (4,66). Batang tertinggi tidak mengikuti daun paling banyak,

sedangkan batang terendah diikuti dengan jumlah daun yang sedikit. Hal ini

terjadi karena mutasi UV terjadi secara acak dan berpengaruh terhadap perubahan

fenotip sehingga hasil didapat tidak konsisten.

Daya UV yang tinggi menyebabkan penurunan tinggi tanaman dan jumlah

daun. Hal ini berbeda dengan penyinaran UV pada kacang kedelai yang dilakukan

oleh Limbong (2013) bahwa pengaruh peningkatan daya (30 watt) dan lama

20

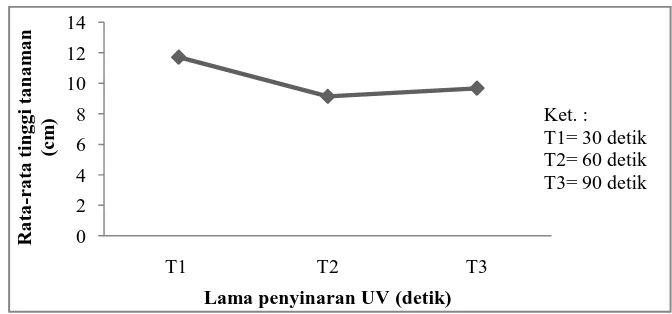

Gambar 4.2 Pengaruh lama penyinaran UV terhadap rata-rata tinggi terung belanda

4.3 Intensitas Serangan Colletotrichum sp. Pada Daun

Tabel sidik ragam intensitas serangan pada daun terung belanda menunjukkan

tidak berbeda nyata terhadap lama penyinaran UV tetapi berbeda nyata terhadap

daya UV (Lampiran 12, hal. 40). Data intensitas serangan Colletotrichum sp. pada daun terung belanda dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

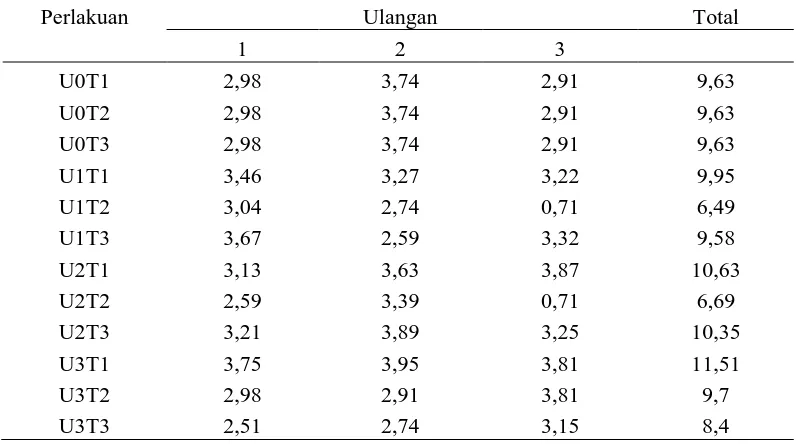

Tabel 4.3 Intensitas Serangan Colletotrichum sp. Pada Daun Terung Belanda Daya UV Intensitas serangan (%)

Berdasarkan Tabel 4.3, intensitas serangan Colletotrichum sp. pada daun terung belanda tertinggi terdapat pada perlakuan U1T3 (34,55%) dan terendah

perlakuan U1T3. Sinar UV berperan terhadap ketahanan karena daya UV yang

tinggi menurunkan intensitas serangan. Intensitas serangan patogen terhadap

tanaman selain dipengaruhi oleh mutagen juga dapat dipengaruhi oleh faktor

lingkungan. Menurut Soenartiningsih dan Haris (2010), intensitas serangan

penyakit antraknosa dipengaruhi oleh kelembaban dan curah hujan. Menurut

Semangun (1996), Cuaca yang sangat lembap membantu jamur membentuk

banyak spora pada bagian tanaman sakit sehingga intensitas serangan juga

meningkat.

Kurva respon rata-rata intensitas serangan Colletotrichum sp. pada daun terung belanda terhadap daya UV dapat dilihat pada Gambar 4.3. Semakin tinggi

daya UV maka semakin rendah intensitas serangan Colletotrichum sp. pada daun atau sebaliknya.

Gambar 4.3 Pengaruh daya UV terhadap rata-rata intensitas serangan

Colletotrichum sp. pada daun terung belanda

Menurut Semangun (1996, 2000), penyakit antraknosa oleh

Colletotrichum sp. pada daun muda menyebabkan daun mati dan pada daun

dewasa menyebabkan terjadinya bercak-bercak nekrosis sampai menjadi lubang.

Pada bagian-bagian bunga terjadi bintik-bintik kecil berwarna hitam dan akan

menyebabkan sebagian atau seluruh kuncup bunga rontok. Serangan

Colletotrichum sp. pada daun terung belanda dapat mengurangi hasil fotosintesis

karena tempat untuk fotosintesis telah berkurang akibat jaringan daun mati. Hasil

fotosintesis berkurang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas tanaman.

22

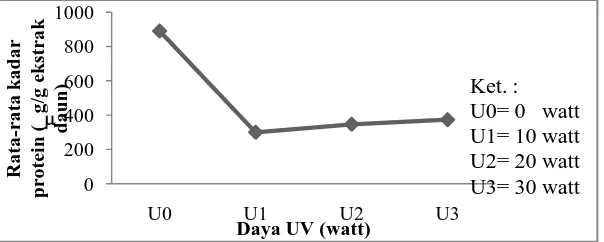

4.4 Kadar Protein

Pengamatan kadar protein dilakukan karena kadar protein diperlukan untuk

perhitungan aktivitas enzim. Tabel sidik ragam kadar protein terung belanda

menunjukkan berbeda nyata pada perlakuan dan daya penyinaran UV tetapi tidak

berbeda nyata terhadap lama penyinaran UV (Lampiran 13, hal. 41). Hasil

pengukuran kadar protein terung belanda dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kadar Protein Terung Belanda

Daya UV Kadar Protein (µg/g ekstrak daun)

Waktu U0 U1 U2 U3 Rata-rata

T1 890,691 314,096 351,329 394,947 487,7658

T2 890,691 410,904 130,053 306,649 434,5743

T3 890,691 171,542 555,585 417,287 508,7763

890,691aA 298,8473cC 345,6557aAbB 372,961bbcC 477,0388

Keterangan: U (daya UV), T (waktu), U0 (0 watt), U1 (10 watt), U2 (20 watt), U3 (30 watt), T1 (30 detik), T2 (60 detik) dan T3(90 detik), huruf kecil yang berbeda menyatakan berbeda nyata 5% dan huruf besar yang berbeda menyatakan berbeda nyata 1% setelah uji duncan

Dari Tabel 4.4, terung belanda yang diperlakukan dengan filtrat

Colletotrichum sp. 0,125 ppm mempunyai kadar protein yang berbeda-beda pada

setiap perlakuan. Pengaruh daya UV terhadap kadar protein daun terung belanda

dapat dilihat pada Gambar 4.4. Kadar protein daun tanaman perlakuan UV

meningkat dengan meningkatnya daya UV.

Dari Tabel 4.4 dan Gambar 4.4 dapat dilihat kadar protein tertinggi

terdapat pada kontrol sebesar 890,691 µg/g ekstrak daun dan terendah terdapat

pada U2T2 sebesar 130,053 µg/g ekstrak daun. Hal ini terjadi karena aktivitas

metabolisme protein terganggu. Metabolisme protein terganggu akibat induksi

sinar UV (mutagen) sehingga kadar protein daun berkurang. Menurut Wang &

John (1991), sinar UV dapat menyebabkan dimer timin. Dimer timin dapat

mengurangi atau mengakhiri kemampuan struktural dan regulatory protein untuk

mengikat dan berfungsi dengan baik.

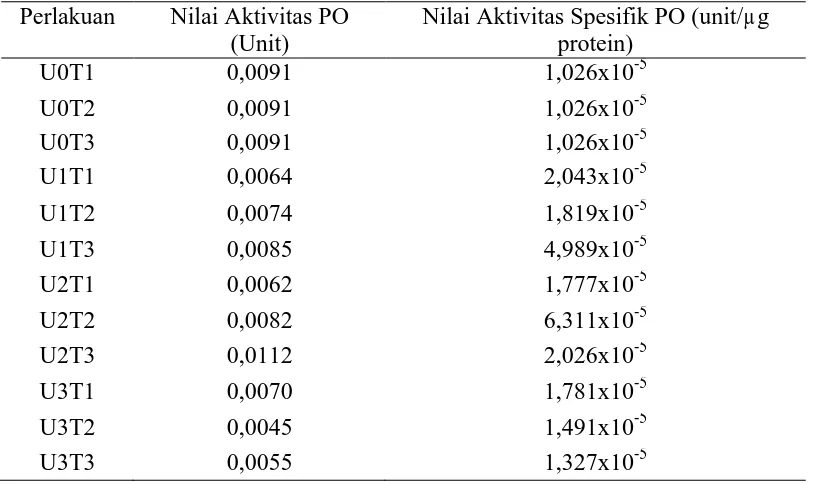

4.5 Aktivitas Peroksidase

Tabel sidik ragam aktivitas peroksidase terung belanda menunjukkan tidak

berbeda nyata (Lampiran 16, hal. 44). Hasil pengukuran aktivitas peroksidase

dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Aktivitas Peroksidase (PO) Terung Belanda

Perlakuan Nilai Aktivitas PO

24

spesifik tertinggi terdapat pada tanaman perlakuan U2T2 berkisar 6,311x10-5

unit/µg protein dan terendah terdapat pada tanaman kontrol berkisar 1,026x10-5

unit/µg protein. Nilai aktivitas dan nilai aktivitas spesifik PO dipengaruhi induksi

UV dan patogen.

Menurut Purnama (2009), aktivitas PO meningkat jika diinduksi dengan

mutagen (EMS) dan patogen. Semakin meningkat konsentrasi EMS maka

semakin meningkat juga aktivitas peroksidase kalus terung belanda. Perlakuan

lama perendaman EMS memberikan waktu yang fluktuatif terhadap aktivitas

peroksidase.

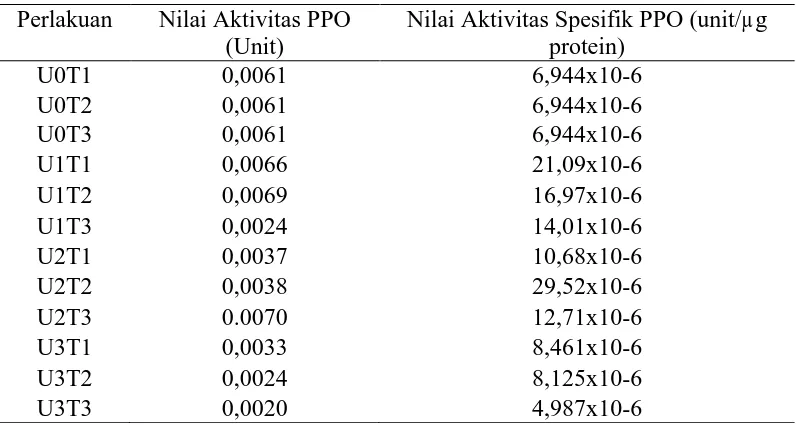

4.6 Aktivitas Polifenol Oksidase

Tabel sidik ragam aktivitas polifenol oksidase terung belanda menunjukkan tidak

berbeda nyata pada perlakuan, lama penyinaran UV dan daya UV (Lampiran 17,

hal. 45). Hasil pengukuran aktivitas dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Aktivitas Polifenol Oksidase (PPO) Terung Belanda

Perlakuan Nilai Aktivitas PPO

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat nilai aktivitas dan nilai aktivitas spesifik PPO

Aktivitas PPO tertinggi terdapat pada perlakuan U2T3 (0,0070 unit) dan terendah

pada U3T3 (0,0020 unit). Untuk aktivitas spesifik enzim PPO terdapat pada

perlakuan U2T2 (29,52x10-6 unit/µg protein) dan terendah pada U3T3 (4,987x

10-6 unit/µg protein). Daya penyinaran UV yang tinggi (30 watt) dan lama

penyinaran yang tinggi (90 detik) menurunkan aktivitas enzim dan aktivitas

spesifik enzim PO dan PPO. Tinggi rendahnya aktivitas enzim PPO dipengaruhi

faktor luar seperti induksi UV dan serangan patogen Colletotrichum sp. Aktivitas spesifik enzim PPO dipengaruhi kadar protein. Semakin tinggi kadar protein

tanaman maka semakin rendah aktifitas spesifiknya.

Induksi mutasi UV pada terung belanda mempengaruhi aktivitas polifenol

oksidase. Menurut Micke 1996; Silverio et al. 2007 dalam Yanti 2011, mutagen dapat menyebabkan perubahan DNA sehingga struktur gen mengalami perubahan,

yang menimbulkan: 1) perubahan pada aktivitas enzim 2) perubahan DNA

sehingga enzim gagal disintesis.

Dari perbandingan Tabel 4.3, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6, aktivitas enzim PO

dan PPO terhadap intensitas serangan sejalan. Semakin rendah intensitas serangan

maka semakin rendah juga aktivitas PO dan PPO. Menurut Julhasratman (2012),

peningkatan aktivitas PPO dalam jaringan tanaman terserang penyakit sejalan

dengan bertambah luasnya serangan, makin parah serangan maka jumlah sel yang

terangsang menghasilkan PPO akan semakin banyak. Menurut Santoso (2010),

kekurangan jumlah dan aktivitas PO dan PPO juga disebabkan kelainan genetik,

kekurangan gizi atau toksin.

Menurut Agrios (1996), beberapa senyawa fenolik dan hasil oksidasinya

menghasilkan ketahanan terhadap penyakit melalui reaksi penghambatan terhadap

enzim pektinolitik dan enzim patogen lain, tetapi bukan terhadap patogen itu

sendiri. Pada beberapa penyakit, jaringan yang lebih tahan kandungan polifenol

lebih tinggi. Fenol tersebut menghambat enzim pektinolitik dan memberi peranan

26

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Induksi sinar UV pada terung belanda berpengaruh terhadap tinggi tanaman,

ukuran dan tipe kromosom tetapi tidak untuk jumlah daun dan jumlah

kromosom (12n).

b. Tanaman yang tahan terhadap Colletorichum sp. adalah perlakuan U3T2. Tanaman perlakuan ini mempunyai aktivitas enzim PO dan PPO yang rendah.

5.2 Saran

a. Perlu adanya penelitian pengaruh UV dan induksi Colletotrichum sp. terhadap terung belanda pada tingkat DNA

DAFTAR PUSTAKA

Agrios, G.N. 1996. Ilmu Penyakit Tumbuhan. Edisi ke-3. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Edition 5. San Diego Academic Press.

Alexopoulus, C. J. 1907. Mycology. Third edition. John Wiley & Sons. US.

Bradford, M.M. 1976. A Rapid and Sensitive Methode For The Kuantitation Of Microgram Quantities Of Protein Utilizing The Principle Of Protein-Dye Binding. Anal. Biochem. 72: 248-254.

Cahyonugroho, O.H. 2010. Pengaruh Intensitas Ultra Violet dan Pengadukan terhadap Reduksi Jumlah Bakteri E. coli. Jurnal Ilmu Teknik Lingkungan. 2(1): 19.

Daryono, B.S. 1998. Pengaruh Kolkisin Terhadap Pembentukan Sel-Sel Melon Tetraploid. Buletin Agro Industri. 5: 2-11.

Elimasni. 2010. Regenerasi Tanaman Terung Belanda (Solanum betaceum Cav) Hasil Metagenesis In Vitro Melalui Pembentukan Embriosomatik dalam

Galston, A.W. and D.J. Davies. 1970. Control Mechanisms in Plant Development. Prentice-Hall, Inc. Engliword Clifs. New Jersey.

Harten, A.M.V. 1998. Mutation Breeding: Theory and Practical Application. Cambridge University Press. New York.

Indah, M. 2004. Enzim. Medan: Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara.

Irawan, B. 2008. Genetika Molekuler. Airlangga University Press. Surabaya.

28

Kar, M. and D. Mishra. 1976. Catalase, Peroksidase, and Polyphenoloxidase Activities During Rice Leaf Senescence. Plant Physiol. 57: 315-319.

Kumalaningsih, S. dan Suprayogi. 2006. Tamarillo (Terung Belanda). Cetakan 1. Trubus Agrisarana. Surabaya.

Limbong, R. 2013. Analisis Pertumbuhan dan Kariotipe kacang Kedelai (Glycine

max L.) Setelah Diinduksi Sinar UV. [Skripsi]. Medan. Universitas

Sumatera Utara.

Lloyd, J.R. 1986. Genes and Chromosomes. Macmillan Education LTD. London.

Martoharsono, S. 1998. Biokimia. Jilid 1. Cetakan 15. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

McGilvery dan Gerald W.G. 1996. Biokimia Suatu Pendekatan Fungsional. Edisi ke 3. Airlangga University Press. Virginia.

Nasir, M. 2002. Bioteknologi, Potensi dan Keberhasilan dalam Bidang Pertanian. PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta.

Purnama, S.W. 2009. Aktivitas Enzim Peroksidase dan Polifenol Oksidase Pada Kalus Terung Belanda (Solanum betaceum Cav) Setelah Diinduksi EMS (Ethyl Methane Sulphonate). [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Salisbury, F.B. dan Cleon, W.R. 1995. Fisiologi Tumbuhan. Jilid 2. Penerbit ITB. Bandung.

Santoso. 2010. Enzimologi. Edisi 2010. Semarang.

Semangun, H. 1996. Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Cetakan 1. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Semangun, H. 2000. Penyakit-Penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia. University Press. Yogyakarta.

Steel, G.D. dan Torrie J.H. 1991. Prinsip dan Prosedur Statistik (Suatu Pendekatan Biometrik Alih Bahasa: Sumantri, B.). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Soenartiningsih dan Haris T. 2010. Intensitas Serangan Penyakit Antraknosa (Colletotrichum sp) Pada Varietas/Galur dan Hasil Sorgum.

Suntoro, S.H. 1983. Metode Pewarnaan. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.

Supriharti, D., Elimasni, dan Emita, S. 2007. Identifikasi Kariotipe Terung Belanda (Solanum betaceum Cav) Kultivar Berastagi Sumatera Utara. Jurnal Biologi Sumatera. 2(1): 8.

Tjahjadi, N. 1989. Hama dan Penyakit Tanaman. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Tjitrosoepomo, G. 2003. Taksonomi Tumbuhan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tubagus, D.P.K. 2007. Pemanfaatan Tepung Kulit Buah Terong Belanda (Cyphomandra betacea) Fermentasi (Aspergillus niger) Terhadap Produksi Telur Burung Puyuh (Coturnix-coturnix japonica). [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Wahyuni, S. 2011. Pengendalian Serangan Colletotrichum sp Pada tanaman Kakao (Theobroma cacao L) Menggunakan Isolat Bakteri Kitinolitik. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Wang, C. dan John S.T. 1991. Site-specific Effect Of Thymine Dimer Formation On dAn.dTn Tract Bending And Its Biological Implications. Proc.Natl.Acad.Sci.USA. 88: 9075.

30

Lampiran 1. Alur Kerja Persiapan dan Penanaman Biji Terung Belanda

dikering anginkan

dipilih biji yang baik

dikecambahkan selama 1 minggu

diperlakukan dengan sinar UV sesuai dengan

uraian metode penelitian dan dibiarkan 1

hari ditempat yang gelap

ditanam dalam polibag dengan media

kompos : pasir : humus (1:1:1)

Lampiran 2. Alur Kerja Perlakuan Tanaman Terung Belanda dengan

Filtrat Colletotrichum sp.

Dillakukan penyemprotan filtrat Colletotrichum sp. Secara bertahap dangan konsentrasi 0,025, 0,050,

0,075, 0,100, dan 0,125 ppm

Diamati intensitas serangan pada daun Biji Terung Belanda

Kecambah Terung Belanda

Hasil

Hasil

Lampiran 3. Alur Kerja Pengamatan Kromosom

dipotong akarnya sepanjang 1 cm dan

difiksatif dengan asam asetat 45%

dimasukkan ke dalam lemari pendingin

selama 15 menit

dibilas dengan akuades

dihidrolisis dengan HCl 1N yang telah

dipanaskan pada suhu 500C selama 30 detik

dimasukkan ke dalam pewarna acetocarmin

selama 30 menit

diletakkan akar diatas objek gelas, ditetesi

dengan gliserin dan ditutup dengan gelas

penutup

dipencet hingga akar hancur

diamati dibawah mikroskop dan difoto

perbesaran 1000X

diolah hasil foto secara komputerisasi

dengan Photoshop CS3 L

Kecambah Terung Belanda

32

Lampiran 4. Alur Kerja Pembuatan Kurva Standard BSA

Dibuat konsentrasi 0; 3; 6; 9; 1,2; dan 1,5 g/ml

Diambil 0,1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung

reaksi sesuai dengan konsentrasinya

Ditambahkan reagen Quick Start Bradford sebanyak

5 ml

Dihomogenkan

Dimasukkan kedalam kuvet Spektrofotometer

Diukur absorbasi pada panjang gelombang 595 nm

Ditentukan persamaan garis regresi kurva standar

larutan protein dengan metode teast square

BSA

Larutan

Absorbansi

Lampiran 5. Alur Kerja Ekstraksi Daun

Diambil 0,2 g

Ditambahkan nitrogen cair

secukupnya

Digerus

Dihomogenkan dengan 2 ml

buffer Tris HCl 0,05 M, pH8

dan Triton X 100 0,15 %

Disentrifuse dengan

kecepatan 14.000 rpm suhu

00C selama 20 menit

Alur Kerj

Lampiran 6. Alur Kerja Determinasi Protein

Diambil sebanyak 0,1 ml

Dimasukkan kedalam tabung reaksi

Dicampur dengan 5 ml larutan reagen Quick Start

Bradford

Dihomogenkan dan didiamkan 5 menit

Diukur Absorbasinya pada panjang gelombang 595

nm Daun

Larutan

Endapan Protein Daun

Ekstrak Daun

34

Lampiran 7. Alur Kerja Penentuan Aktivitas Peroksidase (PO)

Ditambahkan 5ml pyrogallol10 mM

Ditambahkan 0,1 ml buffer fosfat 0,1mM,

pH 6,8 dan suhu 250C

Diukur pada panjang gelombang 420 nm

Lampiran 8. Alur Kerja Penentuan Aktivitas Polifenol Oksidase (PPO)

Ditambahkan 5 ml Pyrogallol 10 mM

Ditambahkan 0,1 ml buffer fosfat 0,1 mM,

pH 6,8 dan suhu 250C

Diukur pada panjang gelombang 420 nm 30 l Ekstrak Daun

Absorbansi

70 l Ekstrak Daun

Lampiran 10. Data Tinggi Tanaman Pada Minggu Terakhir

Data Tinggi Tanaman Minggu Terakhir Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Perlakuan Ulangan Total

40

Galat 24 10,22 0,42 - - -

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata), * (berbeda nyata) Lampiran 11. Data Jumlah Daun Minggu Terakhir

Perlakuan Ulangan Total

Data Jumlah Daun Minggu Terakhir Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Galat 24 111,36 4,64 - - -

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata)

Lampiran 12. Data Intensitas Serangan Pada Daun Setelah Penyemprotan 0,125 ppm (%)

Perlakuan Ulangan Total

1 2 3

Data Hasil Transformasi Sin-1 Intensitas Serangan Pada Daun Setelah Penyemprotan 0,125 ppm

Perlakuan Ulangan Total

1 2 3

Tabel Sidik Ragam RALF 4x3x3 Intensitas Serangan

42

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata), * (berbeda nyata), ** (sangat berbeda nyata)

Data Kadar Protein Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Perlakuan Ulangan Total

Tabel Sidik Ragam RALF 4x3x3 Kadar Protein

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata), * (berbeda nyata), ** (sangat berbeda

Maka, persamaan regresinya adalah Y = 0,03875 + 0,00094X

y = 0,00094x + 0,03875

0 200 400 600 800 1000 1200

Maka, persamaan regresinya adalah Y = 0,106 + 0,0541X

Lampiran 16. Data Pengukuran Aktivitas Peroksidase (PO) dengan Sfektrofotometer Pada Panjang Gelombang 420 nm

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata

1 2 3

Data Pengukuran Aktivitas Peroksidase dengan Sfektrofotometer Pada Panjang Gelombang 420 nm Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata

1 2 3

Tabel Sidik Ragam RALF 4X3X3 PO Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

46

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata), * (berbeda nyata), ** (sangat berbeda nyata)

Lampiran 17. Data Pengukuran Aktivitas Polifenol Oksidase (PPO) dengan Sfektrofotometer Pada Panjang Gelombang 420 nm

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata

1 2 3

Data Pengukuran Aktivitas Polifenol Oksidase dengan Sfektrofotometer Pada Panjang Gelombang 420 nm Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata

1 2 3

Tabel Sidik Ragam RALF 4X3X3 PPO Setelah Transformasi (Y+0,5)0,5

Galat 24 0,1640 0,0068 - - -

Keterangan: tb ( tidak berbeda nyata), * (berbeda nyata) Lampiran 18. Data Kadar Protein

Dapat dihitung dengan menggunakan persamaan regresi, yaitu Y = a+bX

Dimana nilai a = 0,03875

b = 0,00094

maka, X = =

BSA PROTEIN

Konsentrasi Absorbansi Perlakuan Absorbansi Kadar protein

0 0 U0T0 0,876 890,691

Lampiran 19. Data Nilai Aktivitas Enzim PO dan PPO

Pyrogallol Perlakuan PO PPO

48

U3T3 0,295 0,0055 1,327x10-5 0,177 0,0020 4,987x10-6

Perhitungan Nilai Aktivitas Enzim PO dan PPO

Dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi Y = a+bX

Maka nilai X diperoleh dengan persamaan, X =

X =

Aktivitas enzim PO atau PPO (unit) =

Aktivitas Enzim Spesifik enzim PO atau PPO =

Dimana : a = 0,106 BM Pyrogallol = 126,11

b = 0,0541 Y = absorbansi

Lampiran 20. Kariotipe Terung Belanda (Solanum betaceum Cav)

Kontrol U1T1

U1T2 U1T3

50

U2T3 U3T1

U3T2 U3T3

Lampiaran 21. Indeks Sentromer (IS) Kromosom Setiap Perlakuan

Kromosom

haploid (n) Indeks Sentromer (%)

Kontrol U1T1 U1T2 U1T3 U2T1 U2T2 U2T3 U3T1 U3T2 U3T3

1 42,37 39,46 39,44 49,77 39,05 28,51 49,50 49,89 48,83 50,00

2 45,41 33,74 50,00 42,93 43,82 47,24 36,81 47,75 43,42 50,00

3 49,82 50,00 49,85 50,00 28,19 46,71 32,16 47,55 39,46 29,9

4 49,82 39,09 47,24 42,14 45,83 47,29 39,76 46,71 50,00 43,23

5 39,43 40,51 47,40 47,92 42,61 45,24 43,72 35,10 38,28 48,95

6 49,60 49,74 47,67 48,00 45,80 47,54 49,76 48,00 34,89 46,31

7 45,83 49,71 36,72 44,83 36,47 33,02 46,23 49,33 45,03 46,58

8 37,62 42,10 47,13 50,00 36,06 42,31 49,73 37,61 50,00 50,00

9 46,92 50,00 28,63 39,39 45,49 41,24 34,55 48,72 39,44 45,70

10 44,90 48,35 45,75 42,86 32,48 27,37 38,63 41,99 44,80 46,60

11 47,03 40,22 49,37 44,16 27,91 48,94 32,63 22,22 26,83 50,00