ITIK PEGAGAN

MEISJI LIANA SARI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi yang berjudul Karakterisasi Fenotipik dan Genetik Sifat-sifat Produksi dan Reproduksi Itik Pegagan adalah karya saya dengan arahan Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Disertasi ini.

Bogor, Pebruari 2012

Meisji Liana Sari. Phenotype and Genetic Characterization of Production and Reproduction Traits of Pegagan Duck. Under direction of RONNY RACHMAN NOOR, PENI SUPRAPTI HARDJOSWORO and CHAIRUN NISA’.

The aim of this study is to describe the genetic and phenotypic traits that crucial for breed characteristics identification. The research conducted using explorative method. 500 eggs Pegagan duck collecting hatching-eggs which obtain from; sub-district Tanjung Raja. Inderalaya and Pemulutan, OI Regency of South Sumatera. They were hatched to obtain founder stock (G0). Egg produced from the G0 then hatched to obtain first generation (F1) ducks. Mating design was one malt mated to 4 female ducks. The polimorphism genotype identification of pegagan duck was studied through blood protein polimorphism analyses between Pegagan, Mojosari and Alabio ducks. Observed Protein were; albumin(Alb) post albumin

(Pa), transferin (Tf), post transferin-1(Ptf-1) and post transferin 2(Ptf-2). They were analysed using PAGE (Poly Acrylamide Gel Electrophoresis) Method. Result shows that egg weight 65 grams, eggshell colour of pegagan duck is bluish-green, the egg fertility of G0 and F1 (60% and 89%), the hatchability for G0 and F1 (53% and 59%). Weight of hatching egg G0 and F1 (36,37+3,39 and 37+3,47). The phenotype characteristics of pegagan duck were spherical and flat body shape, standing conformity tends to 45o, feather colour on female duck were brownish-black. Onto the wing there were blue-flash darkened feathers. Feather colour on drake were greyish and onto head, neck, wing and tail were blue-flash darkened feathers. The color of the beak and foot were blackish-browned. Reproduction parts between the G0 and F1 show no large difference descriptively.

dan Reproduksi Itik Pegagan.Dibawah bimbingan Ronny Rachman Noor, Peni Suprapti Hardjosworo dan Chairun Nisa’.

Itik Pegagan sebagai itik lokal Sumatera Selatan merupakan salah satu sumber genetik ternak atau kekayaan hayati lokal Indonesia, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sejauh ini data ilmiah mengenai itik Pegagan sebagai sumber plasma nutfah relatif masih sedikit dibandingkan ternak itik lokal lainnya, sehingga perlu diupayakan pelestarian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengidentifikasi karakteristik fenotip dan genetik itik Pegagan sebagai langkah awal untuk meningkatkan produktivitasnya.

Penelitian diawali dengan mengumpulkan telur tetas itik Pegagan sebanyak 500 butir yang didapat dari tiga tempat penelitian yaitu kecamatan Tanjung Raja, Inderalaya dan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Telur ditetaskan untuk mendapatkan tetua (G0). Telur yang dihasilkan oleh G0 ditetaskan untuk mendapatkan generasi pertama (F1). Pola perkawinan yang dilakukan adalah setiap pejantan mengawini sebanyak 4 ekor betina.

Adapun ciri genotipe itik Pegagan ditelaah melalui analisis polimorpofisme protein darah antara itik Pegagan, itik Mojosari, dan itik Alabio masing masing 10 ekor. Selama penelitian, pakan diramu dari bahan pakan yang ada di daerah Rawa Lebak. Pakan diberikan dalam bentuk basah.

Kandang yang digunakan yaitu kandang koloni dan individual, sesuai dengan tahapan penelitian. Kandang koloni digunakan untuk pemeliharaan itik mulai umur 1 hari sampai 14 minggu, sedangkan kandang individual digunakan untuk pemeliharaan itik mulai umur 14 minggu. Kandang koloni berukuran 2 x 2 m2 dengan tinggi 60 cm untuk diisi 5 ekor. Kandang individu berupa kandang baterai individu dengan ukuran lebar 30 cm; panjang 50 cm; dan tinggi 56 cm. Masing-masing kandang berisi satu ekor itik. Setiap kandang dilengkapi dengan satu tempat pakan dan tempat minum. Telur itik yang dikumpulkan kemudian ditimbang dengan timbangan telur. Telur kemudian difumigasi dengan larutan kalium permanganat-formalin. Selanjutnya telur ditetaskan dengan mesin tetas.

Darah dikoleksi dari pembuluh darah sayap hewan contoh sebanyak 1.5 cc per ekor dengan menggunakan spuit disposible. Lokus protein yang diamati adalah lima protein darah yang dianalisis, yakni albumin (Alb), post albumin (Pa), transferin (Tf), post transferin-1 (Ptf-1), dan post transferin 2 (Ptf-2). Metode yang digunakan yaitu PAGE (Poly Acrilamide Gel Electroforesis) dengan tahapan-tahapan kegiatan meliputi: pengambilan darah dan persiapan contoh, pembuatan gel elektroforesis dan penetesan contoh, proses pemisahan protein, pewarnaan dan pencucian. Peubah yang diamati adalah bobot telur, warna kerabang, fertilitas, daya tetas, bobot tetas, pertambahan bobot badan, ciri-ciri luar itik pegagan,

Data bobot telur, fertilitas, daya tetas, bobot tetas, pertambahan bobot badan dianalisis dengan menghitung rata-rata, simpangan baku menggunakan

seragam yaitu sebesar ±65 gram. Karakteristik warna kerabang telur itik Pegagan adalah hijau kebiruan Fertilitas telur itik Pegagan tetua G0 sebesar 60% dan turunan F1 sebesar 89%. Daya tetas telur itik Pegagan untuk tetua sebesar 53 % dan turunan F1 sebesar 59 % . Bobot tetas itik Pegagan untuk tetua G0 sebesar 36,37±3,39 g dan turunan F1 sebesar 37±3,47 g.

Karakteristik fenotipik itik Pegagan adalah bentuk tubuh bulat dan datar, sikap tubuh pada saat berdiri kurang lebih condong 45o, warna bulu pada itik betina jarak coklat kehitaman. Pada sayap terdapat bulu berwarna biru mengkilat kehitaman. Warna bulu jantan keabu-abuan, pada bagian kepala, leher, sayap dan ekor berwarna biru mengkilap kehitaman. Paruh dan kaki berwarna coklat kehitaman.

Secara umum bagian-bagian saluran reproduksi antara Tetua G0 dan turunan F1 secara deskriptif tidak menunjukkan perbedaan. Akan tetapi rasio antara folikel matang dengan folikel KK pada tetua G0 rasio lebih rendah dari turunan F1 yaitu 0,48. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data base dan pedoman dalam rangka pelestarian dan pengembangan itik Pegagan secara berkelanjutan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ITIK PEGAGAN

MEISJI LIANA SARI

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Karakterisasi Fenotipik dan Genetik Sifat-Sifat Produksi dan Reproduksi Itik Pegagan

Nama : Meisji Liana Sari

NRP : D061040061

Program Studi : Ilmu Ternak

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc Ketua

Prof (Em).Dr. Peni S. Hardjosworo, M.Sc Dr. drh. Chairun Nisa’, M.Si.,PAVet

Anggota Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Peternakan

Dr. Ir. Rarah R.A. Maheswari, DEA. Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

Bismillahirrahmannirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdullillah puji dan syukur kekhadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Karakterisasi Fenotipik dan Genetik Sifat-Sifat Produksi dan Reproduksi Itik Pegagan”. Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini mempunyai arti penting mengingat itik Pegagan sebagai itik lokal Sumatera Selatan merupakan salah satu sumber genetik ternak atau kekayaan hayati lokal Indonesia. Sejauh ini data ilmiah mengenai itik Pegagan relatif masih sedikit dibandingkan ternak itik lokal lainnya, sehingga pelestarian perlu diupayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot telur itik Pegagan yaitu sebesar ±65 gram. Karakteristik warna kerabang telur itik Pegagan adalah hijau kebiruan Fertilitas telur itik Pegagan tetua G0 sebesar 60% dan turunan F1 sebesar 89%. Daya tetas telur itik Pegagan untuk tetua sebesar 53 % dan turunan F1 sebesar 59 % . Bobot tetas itik Pegagan untuk tetua G0 sebesar 36,37±3,39 g dan turunan F1 sebesar 37±3,47 g. Karakteristik fenotipik itik Pegagan adalah bentuk tubuh bulat dan datar, sikap tubuh pada saat berdiri kurang lebih condong 45o, warna bulu pada itik betina jarak coklat kehitaman. Pada sayap terdapat bulu berwarna biru mengkilat kehitaman. Warna bulu jantan keabu-abuan, pada bagian kepala, leher, sayap dan ekor berwarna biru mengkilap kehitaman. Paruh dan kaki berwarna coklat kehitaman. Secara umum bagian-bagian saluran reproduksi antara Tetua G0 dan turunan F1 secara deskriptif tidak menunjukkan perbedaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data base dan pedoman dalam rangka pelestarian dan pengembangan itik Pegagan secara berkelanjutan.

mengikuti Program S3 di Sekolah Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor. 2. Prof.Dr.Ir.Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc., Prof. (Em). Dr. Peni Suprapti

Hardjosworo, M.Sc, dan Dr. Drh. Chairun Nisa’ M.Si.,PAVet yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingannya selama penulisan ini.

3. Dr.Ir. Rarah Ratih Aji Maheswari, DEA, selaku koordinator program Mayor Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP), Prof.Dr.Ir.Cece Sumantri, M.Agr.Sc selaku Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

4. Dr. Jakaria, S.Pt., M.Si dan Dr. Ir. Rukmiasih, M.Si atas kesediaannya sebagai penguji luar komisi pada ujian tertutup. Prof. Dr. Ir. Cece Sumatri, M.Agr.Sc dan Dr. Ir. Sumiati, M.Sc masing-masing sebagai penguji luar komisi pada ujian terbuka.

5. Teman-teman di laboratorium Genetika dan Molekuler Ternak Fapet IPB yang telah membantu mengarahkan dari aspek teknis dan memberikan wawasan sehingga penelitian laboratorium bisa berjalan lancar.

6. Dr. Procula Rudlof Mattitaputty, S.Pt., M.Si yang telah membantu dan selalu memberikan semangat, motivasi dan berbagi wawasan.

7. Akhirnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua dan mertua, suami tercinta Ardha Munir, S.H., M.Si atas dukungan, pengertian dan do’anya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan bahwa karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu peternakan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan serta pembaca

Bogor, Pebruari 2012

Penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 27 Mei 1970 sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan M. Ali Rifai dan Masjitoh. Pendidikan sarjana ditempuh pada Jurusan Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jambi, lulus pada tahun 1995. Pada tahun 1999 penulis diterima di Program Studi Ilmu Ternak sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor untuk strata magister dan menamatkannya pada tahun 2002. Kesempatan untuk melanjutkan ke program Doktor pada Program Studi Mayor Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP) Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor diperoleh pada tahun 2004. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari BPPS Dikti.

Halaman

DAFTAR TABEL….………..……….. v

DAFTAR GAMBAR………..……….. vi

PENDAHULUAN………..…… 1

Latar Belakang …………..………….………….……… 1

Permasalahan…………...……….……… 2

Tujuan Penelitian ………..……… 3

Kegunaan Penelitian ...………... 3

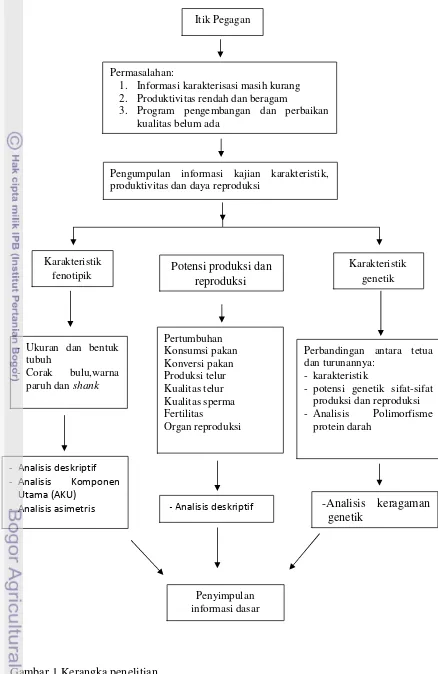

KERANGKA PEMIKIRAN... 4

TINJAUAN PUSTAKA...………... 5

Itik Lokal ... 5

Pertumbuhan ……….………. 7

Ukuran Tubuh ……….……… 8

Variasi Corak Bulu, Warna Paruh danShankPada itik ………. 10

Struktur dan Fungsi Alat Reproduksi Betina dan Jantan ... 11

Sifat Produksi Telur dan Pola Bertelur ... 13

Fertilitas dan Daya Tetas... 14

Nilai Heritabilitas ... 15

Protein Darah ... 18

MATERI DAN METODE ……….. 22

Waktu dan Tempat Penelitian ………. 22

Ternak itik ………..……….. 22

Pakan……… 23

Kandang……… 24

Metode Penelitian ………... 24

Penetasan Telur ……….. 24

Karakteristik Itik Pegagan ………. 25

Sifat Produksi Itik Pegagan ... 30

Sifat Reproduksi Itik Pegagan ... 32 Analisis Perbandingan Karakteristik Genetik antara Tetua

dan Turunannya ...

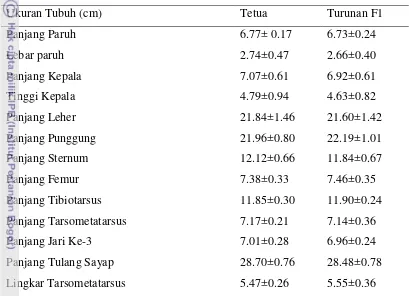

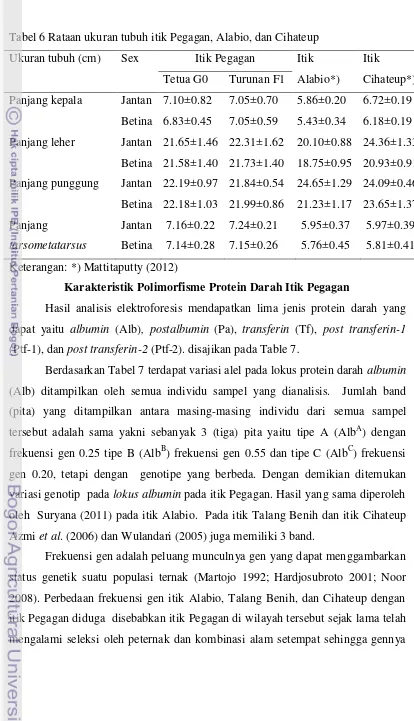

Karakteristik Itik Pegagan... 37

Karakteristik Polimorfisme Protein Darah Itik Pegagan... 38

Karakteristik Telur Tetas... 41

Bobot Badan dan Pertambahan Bobot Badan ... 42

Bobot Badan Pertama Bertelur dan Umur Masak Kelamin... 45

Produksi Telur ... 46

Jumlah Telur,Clutchdan Masa Istirahat ... 47

Karakteristik Fenotipik Itik Pegagan ... 48

Pengamatan Morfologi Alat Reproduksi Betina ... 50

Pengamatan Morfologi Alat Reproduksi Jantan ... 60

PEMBAHASAN UMUM... 66

KESIMPULAN DAN SARAN... 69

DAFTAR PUSTAKA... 70

Halaman 1 Nilai heritabilitas beberapa sifat itik pada beberapa penelitian ... 15 2 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ………... 22 3 Komposisi campuran pakan dan jumlah pemberian pada itik

periodestarter, grower dan layer ...

23

4 Kandungan gizi pakan penelitian... 24 5 Rataan (±sd) ukuran bagian tubuh itik Pegagan Tetua G0 dan

Turunan F1 ...

37

6 Rataan ukuran tubuh itik Pegagan, Alabio, dan Cihateup...

38

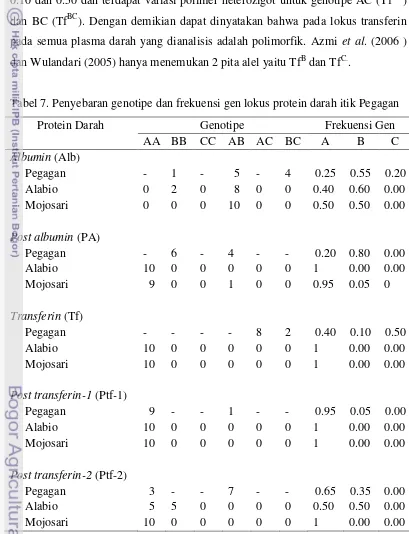

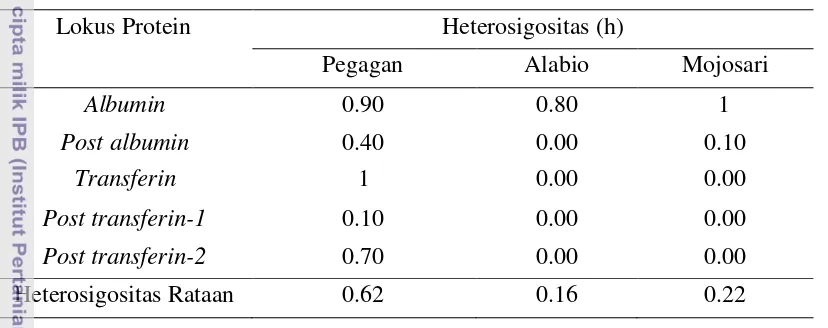

7 Penyebaran genotipik dan frekuensi gen lokus protein darah itik Pegagan...

39

8 Nilai heterosigositas itik Pegagan ... 40 9 Bobot telur, fertilitas, dan daya tetas telur itik Pegagan ... 41 10 Rerata bobot badan pertama bertelur dan umur masak kelamin

itik Pegagan ...

45

11 Persentase itik Pegagan pada pengelompokkan umur masak kelamin...

46

12 Kemampuan bertelur itik pegagan selama 7 minggu produksi ... 47 13 Rerata produksi telur,clutches, dan masa istirahat itik Pegagan

selama 7 minggu produksi ...

47

14 Jumlah folikel ovari pada barbagai tahap perkembangan ... 52 15 Panjang bagian-bagian saluran reproduksi betina ... 54 16 Perbandingan berat dan ukuran testis tetua G0 dan F1 itik

Pegagan ...

61

17 Perbandingan kualitas sperma tetua G0 dan turunan F1 itik Pegagan ...

Halaman 1 Kerangka pemikiran ... 4 2 Perubahan akibat domestikasi ... 5 3 Kerangka tubuh itik ... 24 4 Pertumbuhan itik Pegagan tetua G0, jantan (▬) dan betina

(▬) ...

43

5 Pertumbuhan itik Pegagan turunan F1, jantan (▬) dan betina (▬) ...

43

6 Pertambahan bobot badan itik Pegagan jantan dan betina tetua G0 ...

44

7 Pertambahan bobot badan itik Pegagan jantan dan betina turunan F1...

45

8 Karakteristik morfologi itik Pegagan jantan (A) dan betina (B) yang ditandai dengan tubuh bulat dan datar, sikap tubuh condong 45o, serta bulu kepala berwarna hitam pada jantan. Warna paruh pada jantan (C) dan betina (D) maupun warna kaki pada jantan (E) dan betina (F) adalah sama coklat kehitaman ……….……….

50

9 Karakteristik perbedaan warna bulu itik Pegagan pada daerah sayap jantan (A) dan betina (B), daerah dada jantan (C) dan betina (D), serta daerah ekor jantan (E) dan betina (F)...

51

10 Morfologi saluran reproduksi itik Pegagan betina pada tetua G0 (A) dan turunan F1 (B). 1.Ovarium, 2. Infundibulum, 3.

Magnum, 4. Isthmus, 5. kelenjar kerabang yang berisi telur, 6.

Vagina, dan 7. Kloaka. Bar = 1.5 cm ...

52

11 Struktur histologi ovarium itik Pegagan memperlihatkan perkembangan folikel (1). York-laden (2). Folikel yang mengalami regresi setelah ovulasi yang ditandai dengan adanya sel-sel vakuola (3). Pewarnaan= HE, Bar=10 µm ...

53

12 Struktur histologi infundibulum itik Pegagan dengan struktur mukosa yang membentuk lipatan-lipatan (A), serta epitel

pseudostratified (B) yang memiliki silia (→ ). Pewarnaan= HE, Bar A=10 µm, B=1 µm ...

55

13 Struktur histologi magnum itik Pegagan. Sel-sel magnum pada itik produksi tinggi terlihat sebagian besar kelenjar aktif (A,A’), pada produksi sedang sebagian kelenjar aktif dan sebagian fase istirahat (B,B’) dan pada produksi rendah hanya sedikit kelenjar yang sedang aktif rendah (C,C’).

14 Struktur histologi isthmus itik Pegagan dengan struktur mukosa yang membentuk lipatan-lipatan (A),primary fold (1) dan secondary fold (2), serta epitel pseudostratified (B) yang memiliki silia (→). Pewarnaan= HE, Bar A=10 µm, B=1 µm.

58

15 Struktur histologi kelenjar kerabang itik Pagagan dengan mukosa membentuk lipatan-lipatan (A), primary fold(1) dan

secondary fold (2), tertiery fold (3), serta epitel

pseudostratified (B) yang memiliki silia (→). Tempat penyimpanan sementara sperma (→) (B). Pewarnaan= HE, Bar A=10µm, B=5 µm ...

59

16 Gambaran umum struktur histologi vagina itik Pagagan (A). Tempat penyimpanan sementara sperma (B). Bar A=10µm, B=5 µm. Pewarnaan= HE ...

60

17 Testis pada tetua G0 (A1, A2, A3 dan A4) dan turunan F1 (B1, B2, B3 dan B4) pada itik Pegagan memperlihatkan bentuk dan ukuran yang bervariasi baik testis kiri maupun kanan. Pewarnaan= HE. Bar = 1.5 cm ………...………...

62

18 Struktur histologi testis itik Pegagan. Testis terdiri atas tubuli seminiferidan pada bagian luar dilapisi olehtunika albugenia

(A). Perkembangan sperma mulai dari spermatogonium, spermatosit, spermatid dan spermatozoa dari basal ke lumen

tubuli seminiferi (B dan C). Interstitial cells yang menghasilkan hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma (D). Tubuli yang lurus (1) akan membawa sperma ke

epididimis (3), melewati rete testis (2) (E) Pewarnaan= HE. Bar 10 µm ………...…...………

PENDAHULUAN Latar Belakang

Ternak itik merupakan unggas lokal yang menyebar secara luas di Indonesia terutama di dataran perairan. Ternak itik sudah semenjak awal tahun 1900 sampai saat ini dimanfaatkan sebagai ternak usaha keluarga (Gerhardt, 1924). Itik di Indonesia mendapatkan nama seseai dengan nama tempat di mana ternak tersebut dikembangbiakkan secara turun temurun atau di domestikasi seperti itik Tegal, itik Mojosari, itik Cirebon. Di Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Ilir) terdapat itik yang diberi nama dengan nama sungai yaitu sungai Pegagan di mana itik-itik tersebut dikembangbiakkan. Itik Pegagan dipelihara oleh peternak dalam kelompok-kelompok kecil sebagai penghasil telur. Itik Pegagan melalui banyak generasi berkembangbiak di sekitar sungai Pegagan yang memiliki suhu panas dan kelembaban yang tinggi. Daya adaptasi terhadap suhu panas dan kelembaban tinggi merupakan sifat unggul yang perlu dilestarikan karena iklim di Indonesia sebagian besar panas dan lembab.

Pada saat ini pemerintah berupaya mencegah kemungkinan pengambilan secara illegal rumpun atau galur ternak unggul yang telah terbentuk di suatu wilayah. Pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan rumpun atau galur ternak yang sampai saat ini telah ditetapkan 20 rumpun atau galur ternak melalui Direktur Perbibitan Ternak pada tahun 2011 antara lain itik Alabio dari Kalimantan, itik Tegal dari Jawa Tengah dan itik Pitalah dari Sumatera Barat. Itik-itik tersebut mempunyai penampilan luar yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sampai saat ini belum diketahui sebenarnya ada berapa banyak nama itik lokal dan hubungan kekerabatan antar itik lokal tersebut.

Penelitian ini menentukan ciri luar, polimorfisme protein darah, ciri-ciri alat reproduksi dan performa produksi itik Pegagan yang dikembangbiakkan di Kabupaten. Ciri-ciri itik Pegagan yang telah diketahui selanjutnya akan digunakan untuk rencana pelestarian dan program pengembangbiakkan yang menghasilkan itik Pegagan unggul.

Permasalahan

Itik Pegagan sebagai itik lokal Sumatera Selatan merupakan salah satu sumber genetik ternak atau kekayaan hayati lokal Indonesia, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Sejauh ini data ilmiah mengenai itik Pegagan sebagai sumber plasma nutfah relatif masih sedikit dibandingkan ternak itik lokal lainnya, sehingga pelestarian perlu diupayakan. Langkah awal perlu dilakukan suatu dimulai dengan penelitian identifikasi karakteristik, potensi genetik serta perbandingan karakteristik genetik antara tetua dan turunannya pada itik Pegagan. Populasi itik Pegagan dari waktu ke waktu relatif semakin menyusut dan sekarang ini hanya sekitar 10% dari populasi itik di Sumatera Selatan. Itik Pegagan merupakan sumber plasma nutfah yang belum banyak diungkap layaknya ternak itik lokal lain. Itik Pegagan mempunyai potensi keunggulan dibandingkan dengan itik lokal lainnya. Keunggulan tersebut adalah berat badan rata-rata itik dewasa yang dapat mencapai > 2 kg, serta berat telur rata-ratanya dapat mencapai > 70 g. Pengembangan itik Pegagan tersebut perlu dilakukan melalui program pemuliaan dengan memperhatikan karakteristiknya. Program pemuliaan secara nyata dapat membantu dalam menghasilkan jenis itik tertentu dengan sifat-sifat dan tujuan produksi yang diharapkan.

Tujuan Penelitian

Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi kajian awal dalam upaya pembakuan dan sosialisasi potensi itik Pegagan sebagai sumber genetik unggas lokal yang perlu dilestarikan. 2. Menjadi dasar informasi dalam upaya perbaikan budidaya dan

pengembangan itik Pegagan.

Gambar 1 Kerangka penelitian

Itik Pegagan

Permasalahan:

1. Informasi karakterisasi masih kurang 2. Produktivitas rendah dan beragam

3. Program pengembangan dan perbaikan kualitas belum ada

Pengumpulan informasi kajian karakteristik,

produktivitas dan daya reproduksi

Karakteristik

- potensi genetik sifat-sifat produksi dan reproduksi - Ukuran dan bentuk

Menurut Cra menjadi menetap ( Ha

Itik Gambar 2. Perubahan

Itik walaupu keberadaannya sudah ternak lokal. Hal ini te ternak yang disesuaik Nama yang cukup po Bali dan masih banya Pegagan dari Sumater

Itik lokal terse dasar informasi hubun

TINJAUAN PUSTAKA

Itik Lokal

rawford (1993) telah disepakati bahwa upakan keturunan dari ternak itik Mallard berke rika Utara. Itik-itik tersebut telah mengalam udidayakan untuk menghasilkan telur dan dagin

Mallard memunculkan perubah an-perubahan uktivitas itik dan tingkah laku dari yang be Haase dan Donham 1980).

tik Mojosari Itik Cihateup Itik Pega an akibat domestikasi (Haase dan Donham, 198 pun bukan merupakan ternak asli Indo

ah cukup lama sehingga masyarakat menga i tergambar dari apresiasi untuk berkenan mem aikan dengan nama tempat dimana itik tersebu

populer diantaranya itik Alabio, Tegal, Mage yak nama-nama itik lainnya yang kurang pop tera Selatan (Brahmantiyo et al. 2003).

rsebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang bungan kekerabatan dari itik -itik tersebut guna

pembibitan itik. Karakteristik itik Mojosari menurut Prasetyo et al. (1998) memiliki bentuk tubuh seperti botol dan berjalan tegak, warna bulu itik jantan maupun betina tidak berbeda, yaitu berwarna kemerah-merahan dengan variasi coklat, hitam dan putih. Itik jantan dan betina dapat dibedakan dari bulu ekor, yaitu selembar atau dua lembar bulu ekor yang melengkung ke atas pada jantan. Warna paruh dan kaki itik jantan lebih hitam jika dibandingkan dengan itik betina.

Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo) merupakan salah satu itik petelur lokal yang produktif yang berasal dari Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Nawhan 1991; Wasito & Rohaeni 1994; Suparyanto 2005; Suryana 2007) dan termasuk ke dalam ordo anseriformes, famili anatidae, genus dan spesies Anas platyrhynchos Borneo (Suwindra 1998; Biyatmoko 2005). Itik Alabio memiliki beberapa sifat karakteristik antara lain: bentuk tubuh membuat garis segitiga dengan kepala kecil dan membesar ke bawah, berdiri tidak terlalu tegak membuat sudut 45o dengan dasar tanah (Nawhan 1991), atau postur tubuh condong membentuk sudut 60o (Alfiyati 2008). Warna bulu pada kepala betina coklat kelam, tidak ada kalung putih di leher, dada kecoklatan, bulu badan berwarna coklat agak biru kehijauan, kaki berwarna jingga, serta bagian atas mata terdapat garis kelam mempunyai alis mata (Susanti & Prasetyo 2007). Paruh jantan maupun betina berwarna jingga kusam dengan bintik pada ujungnya, ujung sayap, ekor, dada, leher dan kepala sedikit kehitam-hitaman (Wasito & Rohaeni 1994; Biyatmoko 2005). Itik jantan memiliki warna bulu pada kepala bagian atas berwarna coklat kelam mengkilat (Alfiyati 2008), pada umur dewasa terdapat kalung putih di leher, dada keunguan, bulu badan berwarna coklat muda dan pada ujung ekor terdapat bulu yang melengkung ke atas (Setioko & Istiana 1999; Biyatmoko 2005; Suparyanto 2005).

khas itik betina adalah pada sayap terdapat bulu berwarna hijau mengkilat kehitaman dan pada sekitar mata terdapat alis mata berwarna keabu-abuan (Pramudyati 2003).

Pertumbuhan

Pertambahan bobot badan merupakan parameter penting yang digunakan untuk menaksir ternak. Pada itik dara yang dicirikan dengan pertumbuhan yang cepat diduga kuat merupakan petunjuk bahwa itik akan segera bertelur. Hardjosworo et al.(2001) menyatakan bahwa masih ada cara lain yang dapat digunakan untuk menaksir kesiapan itik dara mendekati masa bertelur, yaitu dengan melihat seberapa jauh jarak tulang pubis. Semakin jauh jarak tulang pubis maka dapat dipastikan bahwa itik sudah mendekati masa bertelur.

Menurut Gordon dan Charles (2002) pertumbuhan sigmoid yang digunakan dalam persamaan matematik model Gompertz dapat diterapkan untuk menggambarkan kurva pertumbuhan. Ada tiga parameter yang digunakan dalam persamaan ini yaitu bobot dewasa kelamin, pertambahan bobot badan dan bobot tetas. Pada kurva yang berbentuk sigmoid tersebut terdapat bagian yang menggambarkan kecepatan pertumbuhan yaitu bagian yang meningkat, bagian mendatar dan bagian kecepatan tumbuh yang berkurang.

Pada itik Pegagan, pertumbuhan awal pada umur 1-3 minggu adalah relatif lambat, selanjutnya terjadi percepatan pertumbuhan sampai umur 8 minggu, kemudian mengalami perlambatan sampai umur 12 minggu. Setelah mencapai umur 12 minggu terlihat pertumbuhan mulai konstan sampai dengan umur 18 minggu (Brahmantiyoet al. 2003b)

dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, lingkungan sekitar, sistem perkandangan dan potensi genetiknya.

Ukuran Tubuh

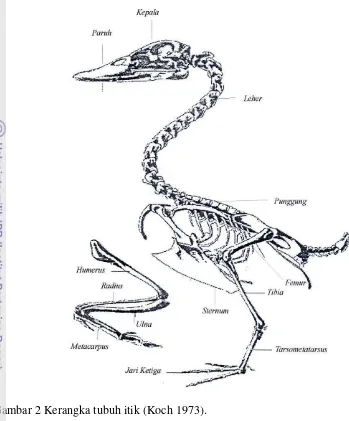

Pengukuran tubuh ternak telah dilakukan secara intensif dengan alasan tertentu. Pengukuran linier dilakukan pada bagian tubuh ternak terutama pada tulang-tulang panjang. Ukuran tubuh ternak sangat penting diketahui untuk memperkirakan bobot hidup dan komposisi karkas. Itik memiliki morfologi berbeda bila dibandingkan dengan unggas lainnya. Itik mempunyai kaki yang relatif pendek, ketiga jari yang terletak di bagian antherior dihubungkan oleh selaput sehingga ia dapat bergerak dalam air (Metzer et al. 2002). Paruh itik dilapisi oleh zat tanduk. Bulu itik berbentuk konkaf yang merapat erat ke permukaan tubuh, dengan permukaan bagian dalam yang lembut dan tebal. Ternak itik mempunyai dua bentuk yang berbeda, baik jantan maupun betina (Rose 1997). Kerangka itik hampir menyerupai kerangka mamalia dan bagian leher membentuk huruf seperti S, yang menghubungkan antara badan dengan kepala dan penyatuan antara tulang belakang dan tubuh.

Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari ukuran tubuh dan bentuk spesies dalam populasi, sedangkan morfometrik adalah pengukuran bagian-bagian tubuh yang dilakukan pada spesies ternak (Mulyono & Pangestu 1996; Ogahet al.

akan memprediksikan munculnya sifat produksi yang baik pada keturunan berikutnya.

Sifat-sifat morfologi tubuh merupakan ciri dasar dalam penentuan jenis ternak. Keragaman ukuran tubuh ternak disebabkan oleh faktor genetik maupun lingkungan. Ukuran tubuh unggas yang penting untuk diamati dan dapat dijadikan penentu karakteristik dalam hal ini antara lain adalah bobot badan, panjang bagian-bagian kaki, panjang sayap, paruh dan tinggi jengger (Mansjoer et al.

1989). Analisis morfometrik yang menggunakan metode Analisis Komponen Utama (AKU) menerangkan bahwa komponen utama pertama merupakan indikasi ukuran hewan yang diteliti (vektor utama) dan komponen kedua merupakan indikasi bentuk hewan yang diteliti (vektor bentuk) (Everitt dan Dunn 1991). AKU bertujuan menerangkan struktur varian-kovarian melalui kombinasi linear dari peubah-peubah yang diamati (Gaspersz 1992). Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara umum AKU bertujuan untuk mereduksi data dan menginterpretasikannya. Dua macam cara untuk memperoleh komponen-komponen utama tersebut, yaitu dari matrik kovarian dan korelasi. Kekuatan analisis lebih tepat apabila diperoleh dari matrik kovarian.

Variasi Corak Bulu, Warna Paruh danShank pada Itik

Menurut Warwick et al. (1990), variasi warna bulu merupakan sifat kualitatif yang ekspresinya dikontrol oleh satu pasang gen atau lebih. Warna bulu pada ternak unggas sebenarnya bukanlah sifat produksi yang memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi dapat menjadi sangat penting dalam pemuliaan untuk tujuan tertentu. Tipe-tipe bulu berdasarkan penampilan corak bulu pada unggas yaitu stippling, pencilled, buttercup, single laced, double laced, spangling, mottling,dantricolor pattern (Smyth 1990).

Variasi warna paruh dan shank ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sturktur paruh dan shank, pigmen yang terkandung dalam paruh dan shank dan faktor genetik (Hardjosubroto 2001). Pigmen utama pada paruh danshankadalah

melanin dan xanthopyll (Noor, 2008). Melanin yaitu protein kompleks yang bertanggung jawab untuk memunculkan warna biru dan hitam (Smyth 1990). Warna kuning pada paruh dan shank tidak diproduksi oleh tubuh unggas sendiri seperti halnyamelanin, melainkan diproduksi oleh xanthofill yang bersumber dari tumbuhan dan unggas mendapatkan dari pakan yang dikonsumsinya (Suparyanto 2005).

Corak bulu dan warna paruh pada itik sangat bervariasi tergantung dari galur itik tersebut. Corak bulu pada itik Cihateup jantan didominasi pencilled, sedangkan pada betina didominasi laced. Warna paruh dan shank pada itik Cihateup didominasi oleh warna hitam dan sedikit yang berwarna kuning (Wulandari 2005). Mayoritas itik Tegal, Setioko (2005) menurut berwarna totol coklat (warna kaki), dengan paruh dan kaki hitam. Itik Turi memiliki karakteristik warna paruh dan kaki hitam. Suryana (2011) menyatakan bahwa warna bulu dominan itik Alabio jantan dan betina adalah warna putih keabuan, coklat keabuan, hijau kebiruan dan hitam. Selanjutnya dijelaskan bahwa warna paruh, kaki danshankitik Alabio kuning gading dan hitam.

Struktur dan Fungsi Alat Reproduksi Betina dan Jantan

ovary, infundibulum, magnum, isthmus, kelenjar kerabang dan vagina. Kelenjar kerabang sering juga disebut uterus. Menurut Nalbandov (1912) istilah tersebut kurang tepat karena sama sekali tidak homologus dan tidak ada kemiripan dengan uterus mamalia. Dijelaskan bahwa alat reproduksi sebelah kiri saja yang berkembang dan berfungsi, sedangkan di bagian kanan rudimenter (Applebyet al. 2004).

Ovarium terletak di dalam rongga perut yaitu pada bagian ujung kranial ginjal sebelah kiri dan bergantung pada dinding dorsal rongga perut oleh sebuah penggantung yaitu ligamentum mesovarium (Sturkie, 1976). Di dalam ovarium unggas yang sedang bertelur terdapat folikel dengan ukuran dan kondisi yang beragam. Folikel dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu folikel putih kecil, folikel putih besar, folikel kuning kecil dan folikel hirarki. Folikel putih kecil adalah folikel yang belum berkembang berukuran kecil (kurang dari 1 mm) dan berwarna putih. Folikel putih besar yang mulai berkembang mempunyai diameter 2-4 mm. Folikel kuning kecil berwarna kekuning-kuningan dengan diameter antara 5-10 mm. Folikel hirarki adalah folikel yang jelas tingkat kematangannya, berwarna kuning dan kaya akan kuning telur. Pada unggas yang sedang bertelur sebagian besar dari isi ovarium adalah folikel hirarki (Etches 1996)

Oviduk unggas terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus dan

vagina. Dinding oviduk tersusun atas serosa, muckularis mukosa, lamina propia danepithel. Lamina propia mengandung sel-sel kelenjar. Infundibulum berbentuk meyerupai corong. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang, mengandung sel-sel kelenjar yang memproduksi albumin. Lipatan mukosa tersusun atas sel epitel kubus banyak lapis bersilia dan sel goblet. Isthmus merupakan bagian pendek dengan diameter yang lebih sempit dibanding magnum. Isthmus tersusun atas sel epitel kubus banyak lapis bersilia dan sel goblet. Pada bagian isthmus telur mendapat membran dalam dan membran luar. Dinding uterus tidak terlalu tebal dibandingkan oviduk, disusun oleh sel epitel kubus banyak lapis bersilia dan sel goblet. Pada uterus penambahan kulit telur yang keras (Swenson 1980; Bacha and Bacha 2000).

0.2 gram sedangkan pada ayam yang sudah bertelur sekitar 50 gram. Peningkatan bobot oviduk sampai 250 kali tersebut berhubungan dengan peningkatan konsentrasi androgen, estrogen dan progesteron (Etches 1996; Appleby 2004). Salah satu fungsi estrogen adalah untuk merangsang dan mempertahankan pertumbuhan oviduk.

Panjang saluran telur itik Pekin 47.2±4.6 cm, dengan rincian 4.8±1.4 cm

infundibulum; 24.4±3.1 cmmagnum; 10.6±2.3 cmisthmus; dan 7.3±1.0 cm uterus sampai kerabang. Panjang saluran telur itik Khaki campbell adalah 45.0±4.9 cm dengan rincian 6.9±1.2 cm infundibulum; 24.3±2.9 cm magnum; 7.9±1.1 cm

isthmus; dan 5.9±1.0 cm uterus sampai kerabang (Shen 1986).

Testis unggas secara umum berbentuk oval terletak di ruang perut. Testis terletak dicraniaoventralginjal dan bagiancaudalberbatasan denganvena iliaca. Testis digantung oleh mesenterium yang terbentang dari dasar ruang perut antara ginjal dan aorta. Mesenterium ini menempel pada permukaan testis dan bagian ventral epididimis. Testis berada di dalam kantong udara abdominal. Testis mendapat suplai darah dari cabangarteri renalis(King 1975 dalam Getty). Testis diselaputi oleh tunika albugenia. Septum testis tidak terlihat jelas. Tubulus seminiferus unggas menyerupai mamalia yaitu terdiri atas sel-sel Sertoli, spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid dan spermatozoa. Tidak seperti mamalia, jaringan ikat antar tubuli seminiferi sangat tipis dan sel-sel intersisial sedikit jumlahnya. Sel-sel interstisial membentuk kelompok kecil, berbentuk polihedral dengan inti bulat dan sitoplasma bergranul (King & McLelland 1984).

breed, kondisi pakan dan faktor-faktor lain. Pada ayam dewasa berat testes mencapai 40-46 g, sedangkan pada burung-burung liar, berat testes lebih kecil dibandingkan dengan burung-burung piaraan, tetapi lebih besar terhadap total bobot badannya (Etches 1996; Appleby 2004).

Sifat Produksi Telur dan Pola Bertelur

Produksi telur dapat diukur sebagai jumlah telur atau sebagai tingkat produksi telur (Crawford 1990). Kemampuan itik untuk memproduksi telur sangat beragam, hal ini diduga karena manajemen pemeliharaan, baik pemberian pakan serta manajemen lainnya. Itik Alabio yang dipelihara intensif sampai umur 72 minggu mampu bertelur sebanyak 220 butir (Purbaet al. 2005), lebih banyak dari yang dilaporkan Gunawan et al. (1994), bahwa produksi telur itik Alabio yang dipelihara intensif adalah 214.7±43.31 butir, tetapi relatif sama dengan yang dilaporkan Setioko (1997) yang mendapatkan sebanyak 214.75 butir/ekor/tahun. Berbeda dengan pernyataan Purba & Manurung (1999) bahwa produksi telur itik Alabio yang dipelihara selama 12 bulan (8 bulan produksi) sebanyak 120.81 butir.

Setioko et al.(2002) memperoleh produksi telur minggu ke-40 pada itik Bali berbulu putih sebanyak 137.74 butir (50%) dan berbulu coklat 127.18 butir (45%). Pada itik Mojosari puncak produksi dapat mencapai 87.14% antara minggu ke-14 dan ke-17 (Prasetyo dan Susanti 1997). Purba dan Manurung (1998) mengungkapkan bahwa produksi tertinggi pada itik CV 2000, persilangan itik CV 2000 x itik Alabio, itik Tegal dan itik Alabio masing-masing adalah 60.82%; 76.31%; 59.54% dan 68.23%. Selanjutnya Susanti et al. (2005) menyatakan bahwa itik Mojosari x Alabio yang dipelihara di BPTU Pelaihari berproduksi cukup tinggi yaitu sebesar 74.8% selama 8 bulan masa produksi.

terhadap jumlah telur dalam satu waktu bertelur, yaitu umur, berat badan, makanan, kondisi kesehatan dan lingkungan (Etches 1996).

Banyak spesies yang telah didomestikasi terutama ayam dan itik menelurkan sejumlah telur pada beberapa hari berturut-turut (satu sekuens) kemudian diselang untuk satu atau beberapa hari sebelum peneluran dilanjutkan kembali. Sifat ini memberi pola bertelur pada setiap unggas yaitu pola hari bertelur dan hari selang (skip) yang teratur dan tidak teratur. Umur pertama bertelur dihitung dari jumlah hari antara tanggal menetas sampai dengan tanggal itik mulai bertelur (Prasetyo dan Susanti 2000).

Fertilitas dan Daya Tetas

Fertilitas adalah perbandingan jumlah telur yang fertil yang diamati dengan semua telur yang diamati dan dinyatakan sebagai persen (Leeson dan Summers 2000). Unggas yang berproduksi tinggi dalam strain yang sama, biasanya menghasilkan fertilitas lebih tinggi dibandingkan dengan unggas yang berproduksi rendah. Fertilitas telur berbeda pada strain unggas yang berbeda dan sistem inbreeding cenderung menurunkan fertilitas telur. Menurut Pingel dan Wanger (1995), rendahnya fertilitas diperkirakan disebabkan oleh inkompatibilitas fisiologi dari gamet. Abnormalitas kariotipe (jumlah dan struktur kromosom) mungkin sangat berhubungan erat dengan kelainan reproduksi.

Brun et al. (1995) membandingkan fertilitas hasil inseminasi pada itik, entog, serati (perkawinan entog jantan dan itik betina) dan hinny (perkawinan itik jantan dan entog betina) yang dilakukan seminggu sekali, menghasilkan fertilitas berturut-turut sebesar 66.2%, 60%, 39.3%, dan 31.2%. Wulandari (2005) melaporkan fertilitas itik Cihateup asal Garut adalah 61% dan itik Cihateup asal Tasikmalaya adalah 36.75%. Selanjutnya dijelaskan Sopiyana dan Prasetyo (2007) fertilitas itik persilangan Peking x Alabio dan Peking x Mojosari yang diinseminasi entog jantan masing-masing 74.14 % dan 69.78%.

broiler, menurut Leeson (2000), setiap penambahan 1 g bobot telur tetas akan terjadi penambahan 10 g bobot hidup ayambroilerpada umur 42 hari.

Menurut North (1990) daya tetas telur adalah persentase anak ayam yang menetas dari sejumlah telur fertil yang ditetaskan, atau persentase anak ayam yang menetas dari sejumlah telur yang ditetaskan. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya tetas telur antara lain: musim, keturunan, persilangan, tingkat kematian embrio, intensitas produksi telur, ransum, umur induk, tata laksana penetasan, dan perbandingan jantan dan betina dalam perkawinan. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa menurunnya daya tetas telur pada ayam Leghorn dapat terjadi akibat perkawinan saudara kandung dari dua generasi. Perkawinan silang antara dua bangsa murni atau persilangan di dalam bangsa itu sendiri akan menyebabkan meningkatnya daya tetas telur.

Daya tetas dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk menghasilkan penetasan yang baik, diantaranya kondisi penyimpanan telur, kebersihan telur, dan kondisi pada saat penetasan. Blakely dan David (1998) menyatakan bahwa telur yang disimpan (untuk penetasan) pada temperatur 20-35oC masih dapat berkembang terbatas, tetapi kemampuan selanjutnya untuk tetap hidup sangatlah rendah. Selanjutnya dinyatakan bahwa kelembaban juga sangat berpengaruh dalam penetasan. Sebelum ditetaskan sebaiknya telur disimpan pada suhu 12oC dengan kelembaban relatif sekitar 70%-75%. Bila akan ditetaskan, telur dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan dibiarkan pada suhu ruangan (preheating) selama kurang lebih 6 jam (Sudaryani 2001).

Wulandari (2005) melaporkan daya tetas telur itik Cihateup asal Garut 52.46% dan itik Cihateup asal Tasikmalaya 65.12%. Daya tetas entog pada penelitian Antawidjaja et al. (1995) adalah 78.89%, sedangkan Wibowo et al.

(1995) sebesar 81.8%-83.2%. Selanjutnya dijelaskan Sopiyana dan Prasetyo (2007) bahwa daya tetas itik persilangan Peking x Alabio dan Peking x Mojosari yang diinseminasi entog jantan masing-masing adalah 47.67% dan 59.64%.

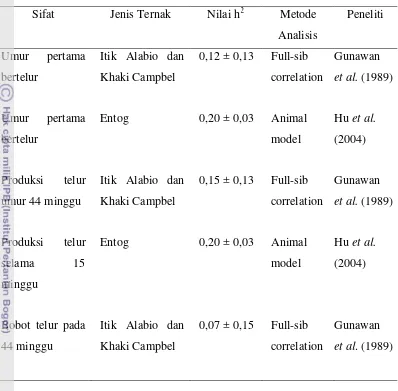

Nilai Heritabilitas

bahwa pengertian heritabilitas terkait antara proporsi keragaman fenotipe yang dikontrol oleh gen, dan proporsi keragaman itu sendiri diwariskan tetuanya kepada anaknya. Nilai heritabilitas secara teori berkisar antara 0 sampai 1 (Bourdon 1997).

Menurut Warwick et al. (1990) dalam pemuliaan ternak telah lazim dikenal adanya dua pengertian tentang heritabilitas. Pertama, heritabilitas dalam arti luas, yaitu perbandingan antara ragam genotipe yang merupakan gabungan ragam gen aditif, dominan dan epistasi dengan ragam fenotipe. Kedua, heritabilitas dalam arti sempit yaitu perbandingan antara ragam genotip yang aditif dengan ragam fenotip.

Pendugaan nilai heritabilitas dalam arti sempit adalah lebih tepat sebab efek gen yang beraksi aditif akan selalu diwariskan kepada keturunannya. Dalam menduga nilai heritabilitas suatu sifat disarankan untuk menggunakan metodehalf sib, sebab dengan demikian peragam dari half sib akan bersih dari pengaruh ragam gen yang beraksi secara dominan. Namun demikian, penduga nilai heritabilitas suatu sifat yang sama akan bervariasi tergantung dari jumlah ternak yang digunakan, waktu dan lingkungan tempat penelitian dilakukan serta metode yang digunakan (Warwicket al. 1990).

Lebih lanjut Warwick et al. (1990) menjelaskan bahwa kegunaan pendugaan nilai heritabilitas adalah untuk mengetahui besarnya laju perubahan yang dicapai akibat dari seleksi suatu sifat tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan tentang besarnya nilai heritabilitas cukup penting untuk mengembangkan seleksi dan rencana perkawinan dalam upaya memperbaiki ternak. Pada perhitungan nilai heritabilitas dalam arti sempit yang dilambangkan dengan h2, peranan gen non-aditif seperti gen dominan dan epistasis tidak dimasukkan. Oleh karena itu, hanya digunakan gen aditif saja, mengingat daya penurunan gen dominan dan epistasis tidak semutlak aksi gen aditif. Pertimbangan lain adalah gen non-aditif sangat kecil dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Noor 2008).

Table 1 Nilai Heritabilitas beberapa sifat itik pada beberapa penelitian

Sifat Jenis Ternak Nilai h2 Metode

Analisis

0,12 ± 0,13 Full-sib correlation

Gunawan

et al.(1989)

Umur pertama bertelur

Entog 0,20 ± 0,03 Animal

model

0,15 ± 0,13 Full-sib correlation

Entog 0,20 ± 0,03 Animal

model

0,07 ± 0,15 Full-sib correlation

Gunawan

et al. (1989)

Labih lanjut dijelaskan bila penduga nilai heritabilitas dihitung dari komponen pejantan, perbedaan peluang terjadinya nilai heritabilitas negatif baik darihalf sibmaupun full sibadalah kecil, jika jumlah pengamatannya sama. Bila jumlah anak dari setiap ekor induk tidak sama, dapat menyebabkan peluang terjadinya nilai heritabiliats negatif yang lebih besar. Bila ingin memperkecil peluang terjadinya nilai heritabilitas negatif ini, maka disarankan untuk menggunakan jumlah anak yang lebih banyak dari setiap ekor pejantan daripada menggunakan banyak pejantan (Warwicket al. 1990).

diperoleh pada bobot hidup 6 minggu yaitu 0.151 pada itik Alabio dan 0.227 pada itik Mojosari.

Pendugaan nilai heritabilitas dengan metode yang tidak sama dapat memberikan hasil yang berbeda. Metodefull sib analysis umumnya memberikan hasil nilai heretabilitas yang lebih besar daripada denganhalf sib analysis, karena adanya pengaruh ragam gen dominan disamping pengaruh ragam gen yang aditif. Pada metode halfpaternal sib correlation, nilai heritabilitasnya merupakan empat kali koefisien korelasinya, sedangkan dalam metode intra sire regression of offspring on dam, nilai heritabilitasnya adalah dua kali koefisien regresinya. Bila ada penyimpangan dari komponen ragam yang diperoleh dengan metodepaternal half sib correlation, maka akan memberikan pendugaan nilai heritabilitas yang makin menyimpang. Namun demikian, pengamatan untuk mendapatkan data dengan metode ini cukup dilakukan terhadap kelompok anak pada lingkungan yang sama. Berbeda dengan metode intra sire regression of offspring on dam, pengamatan dengan metode ini harus dilakukan terhadap kelompok tetua dan kelompok anaknya pada saat yang berbeda (Warwicket al. 1990).

Protein Darah

Protein merupakan kompleks makromolekul yang terdiri atas asam amino dan tersusun dengan adanya ikatan peptide dalam bentuk linier dan tidak bercabang. Struktur protein terbagi menjadi empat bentuk, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener (Rosenberg, 2005). Persentase protein dalam tubuh berkisar antara 15%-18% dari bobot tubuh, sedangkan kandungan protein dalam plasma berkisar antara 2%-3% dari bobot tubuh (Riss, 1983).

Protein darah merupakan salah satu bentuk molekulmakro disamping asam nukleat dan polisakarida, biokatalisator, hormon reseptor, serta merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Makro monomer tersebut adalah biopolimer yang dibentuk dari unit monomer. Unit monomer untuk asam nukleat adalah nukleotida, sedangkan monomer untuk kompleks polisakarida adalah derivate gula dan monomer untuk protein adalah asam amino (Rodwell, 1983).

terdapat dalam medium cair yang disebut plasma, campuran yang sangat kompleks tidak hanya terdiri atas protein sederhana, tetapi juga protein campuran seperti glikoprotein dan berbagai jenis lipoproptein. Protein plasma dibagi dalam tiga bagian, yakni fibrinogen, albumin, dan globulin. Albumin merupakan bahan paling tinggi konsentrasinya dan mempunyai berat molekul paling rendah dibandingkan molekul protein utama plasma.

Perbedaaan bentuk setiap protein darah menurut Nicholas (1987) dapat dideteksi dengan membedakan kecepatan geraknya dalam sel elektroforesis. Individu homozigot menampilkan pita pada gel elektroforesis berbeda dibandingkan dengan individu heterozigot. Cara ini sering dipakai pula untuk menelusuri hubungan kekerabatan antara individu dengan melihat persamaan dan perbedaan protein darah yang dimilikinya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa perbedaan bentuk setiap protein darah dapat dideteksi dengan membedakan kecepatan gerakannya dalam elektroforesis gel. Molekul yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh dalam satuan waktu yang sama. Banyaknya kelompok keragaman bentuk protein darah menunjukkan karakteristik protein darah tertentu. Setiap kelompok protein darah akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Protein tersebut merupakan penampilan bentuk alel pada lokusnya. Harperet al. (1980) menyatakan, bahwa jika arus listrik dialirkan pada suatu media penyangga yang telah berisi protein plasma, maka proses migrasi terhadap komponen-komponen protein tersebut dimulai. Protein albumin

mengalami proses migrasi yang lebih cepat dibandingkan dengan protein lainnya (proteinglobulin).

Warwick et al. (1990) menyatakan, bahwa sejumlah besar perbedaan-perbedaan yang diatur secara genetis telah ditemukan dalamglobulin (transferin),

Keragaman genetik dalam suatu populasi digunakan untuk mengetahui dan melestarikan bangsa-bangsa dalam populasi terkait dengan penciri suatu sifat khusus. Pengetahuan akan keragaman genetik suatu bangsa akan sangat bermanfaat bagi keamanan dan ketersediaan bahan pangan yang berkesinambungan (Blott et al., 2003), Hukum Hardy-Weinberg menyatakan, bahwa frekuensi genotipe suatu populasi yang cukup besar akan selalu dalam keadaan seimbang bila tidak ada seleksi, migrasi, mutasi dangenetic drift(Noor, 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu populasi jika berada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg maka genotipe pengamatan dalam populasi tersebut mendekati atau hampir sama dengan nilai harapannya atau sebaliknya.

Ada atau tidaknya polimorfisme pada gen atau lokus yang diamati dapat diketahui dari nilai frekuensi alel. Gen dikatakan bersifat polimorfik yaitu apabila salah satu alelnya mempunyai frekuensi kurang dari 99% (Nei dan Kumar, 2000) atau 95% (Hartl, 1988). Sebaliknya, gen dikatakan monomorfik apabila tidak memenuhi kriteria polimorfik diatas. Keragaman genetik digunakan untuk menginvestigasi hubungan genetik suatu spesies antar subpopulasi. Prinsipnya adalah kemungkinan adanya alel bersama yang dimiliki antar subpopulasi yang disebabkan oleh migrasi. Alel bersama ini juga mengindikasikan adanya asal-usul atau tetua yang sama (Hartl, 1988). Keragaman genetik dapat dihitung secara kuantitatif dengan menggunakan nilai frekuensi alel. Frekuansi alel adalah proporsi jumlah suatu alel terhadap jumlah total alel dalam suatu populasi pada lokus yang sama (Nei dan Kumar 2000). Berdasarkan nilai frekuensi alel, maka selanjutnya dapat dibandingkan perbedaan antar gen, baik didalam maupun antar populasi.

Jarak genetik merupakan tingkat perbedaan gen (perbedaan genom) antara dua populasi, yang dapat dihitung berdasarkan fungsi dari frekuensi alel. Jarak genetik dapat digunakan dalam memperkirakan waktu terjadinya pemisahan antar populasi atau digunakan dalam membangun pohon filogenetik (Nei dan Kumar, 2000). Semakin kecil nilai jarak genetik yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Pohon filogenetik atau pohon evolusi adalah pohon yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies yang diyakini memiliki nenek moyang yang sama. Pada sebuah pohon filogenetik, setiap node dengan keturunan merupakan nenek moyang terbaru dari keturunan, dan panjang tepi dalam beberapa pohon sesuai dengan perkiraan waktu (Miller, 2009).

Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi enzim atau protein, yaitu teknik untuk memisahkan molekul kimia menggunakan arus listrik. Pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran, berat molekul, dan muatan listrik yang dikandung oleh molekulmakro tersebut (Stenesh, 1984). Teknik elektroforesis dapat dibagi dalam dua katagori yaitu elektroforesis (cylindrical gels) tabung dan elektroforesis (layer gel) lembaran (Westermeier 2005). Elektroforesis dengan

MATERI DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2007 sampai dengan September 2009. Penetasan telur dan pemeliharan itik Pegagan di Balai Agro Techno Terpadu (ATP) Inderalaya. Identifikasi keragaman protein darah dilaksanakan di Laboratorium Genetika Molekuler Ternak, bagian Pemuliaan dan Genetika Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor serta pembuatan preparat histologi dilakukan di Laboratorium Riset Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

Materi Ternak Itik

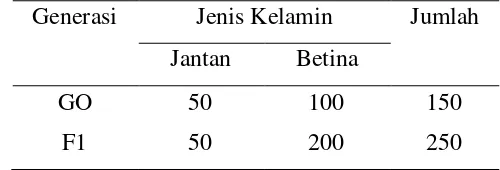

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan telur tetas itik Pegagan sebanyak 500 butir yang didapat dari tiga kecamatan yaitu kecamatan Tanjung Raja, Inderalaya dan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Telur ditetaskan untuk mendapatkan tetua (G0). Telur yang dihasilkan oleh G0 ditetaskan untuk mendapatkan generasi pertama (F1). Pola perkawinan yang dilakukan adalah setiap pejantan mengawini sebanyak 4 ekor betina. Frekuensi pelaksanaan perkawinan dilakukan dua kali per minggu. Pengamatan untuk karakterisasi ukuran tubuh, fenotipik dan genetik sifat produksi dan sifat reproduksi itik Pegagan dilakukan pada G0 dan F1. Jumlah sampel dari masing-masing generasi yang digunakan serta perbandingan jantan dan betina dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian Generasi Jenis Kelamin Jumlah

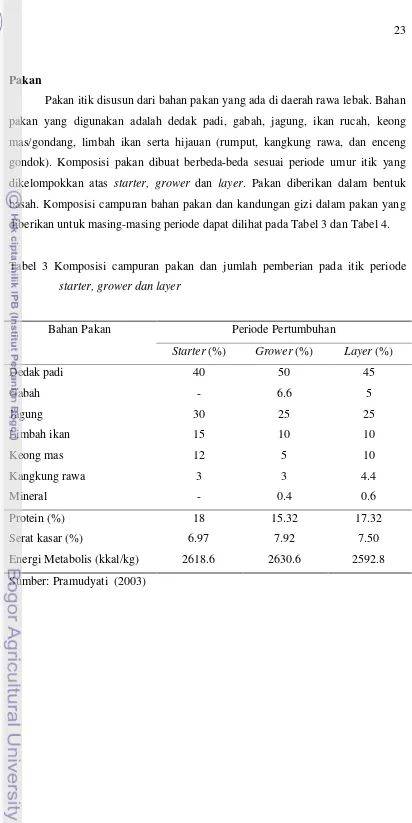

Pakan

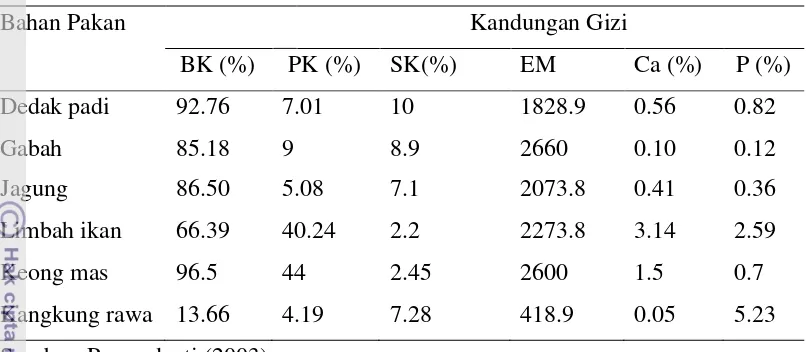

Pakan itik disusun dari bahan pakan yang ada di daerah rawa lebak. Bahan pakan yang digunakan adalah dedak padi, gabah, jagung, ikan rucah, keong mas/gondang, limbah ikan serta hijauan (rumput, kangkung rawa, dan enceng gondok). Komposisi pakan dibuat berbeda-beda sesuai periode umur itik yang dikelompokkan atas starter, grower dan layer. Pakan diberikan dalam bentuk basah. Komposisi campuran bahan pakan dan kandungan gizi dalam pakan yang diberikan untuk masing-masing periode dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3 Komposisi campuran pakan dan jumlah pemberian pada itik periode

starter, grower dan layer

Bahan Pakan Periode Pertumbuhan

Starter(%) Grower(%) Layer(%)

Dedak padi 40 50 45

Gabah - 6.6 5

Jagung 30 25 25

Limbah ikan 15 10 10

Keong mas 12 5 10

Kangkung rawa 3 3 4.4

Mineral - 0.4 0.6

Protein (%) 18 15.32 17.32

Serat kasar (%) 6.97 7.92 7.50

Energi Metabolis (kkal/kg) 2618.6 2630.6 2592.8

Tabel 4. Kandungan gizi bahan pakan penelitian

Bahan Pakan Kandungan Gizi

BK (%) PK (%) SK(%) EM Ca (%) P (%)

Dedak padi 92.76 7.01 10 1828.9 0.56 0.82

Gabah 85.18 9 8.9 2660 0.10 0.12

Jagung 86.50 5.08 7.1 2073.8 0.41 0.36

Limbah ikan 66.39 40.24 2.2 2273.8 3.14 2.59

Keong mas 96.5 44 2.45 2600 1.5 0.7

Kangkung rawa 13.66 4.19 7.28 418.9 0.05 5.23

Sumber: Pramudyati (2003)

Kandang

Kandang yang digunakan yaitu kandang koloni dan individual, sesuai dengan tahapan penelitian. Kandang koloni digunakan untuk pemeliharaan itik mulai umur 1 hari sampai 14 minggu, sedangkan kandang individual digunakan untuk pemeliharaan itik mulai umur 14 minggu. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengamatan dan penanganan ternak sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan. Kandang koloni berukuran 2 x 2 m2dengan tinggi 60 cm untuk diisi 5 ekor itik. Kandang tersebut berlantaislat yang terbuat dari kayu. Pemanas digunakan sampai ternak berumur 4 minggu. Kandang individu berupa kandang baterai individu dengan ukuran lebar 30 cm; panjang 50 cm; dan tinggi 56 cm. Masing-masing kandang berisi satu ekor itik. Setiap kandang dilengkapi dengan satu tempat pakan dan tempat minum.

Metode Penelitian Penetasan Telur

kubik selama 15 menit. Selanjutnya telur ditetaskan dengan mesin tetas yang sebelumnya dibersihkan dengan lisol 2.5%.

Selama proses penetasan dilakukan pemutaran telur mulai hari ketiga sampai hari ke-25. Pemeriksaan telur (candling) dilakukan tiga kali yaitu pada hari kelima, ke-13 dan ke-25. Pemeriksaan pertama dilakukan untuk penentuan fertilitas telur. Pemeriksaan kedua dan ketiga untuk mengeluarkan telur-telur dengan embrio mati. Mulai hari ke-25 sampai menetas (umumnya hari ke-28) telur-telur tidak diputar lagi, asal usul itik. Daya tetas telur ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah telur yang menetas dan tidak menetas, sedangkan rasio jantan-betina ditentukan berdasarkan perbandingan jumlah jantan dan betina dari anak itik yang menetas.

Setelah menetas dan bulunya kering anak itik dikeluarkan dari mesin tetas. Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan melipat kloaka ke arah atas. Jenis kelamin jantan ditandai dengan adanya tonjolan runcing pada kloaka, sedangkan jenis kelamin betina ditandai dengan adanya lubang pada kloaka.

Karakteristik Itik Pegagan Pengukuran dan Pengamatan Bentuk Tubuh

Pengamatan bentuk tubuh dilakukan melalui pengukuran dengan jangka sorong yang meliputi: panjang dan lebar paruh, panjang dan tinggi kepala, panjang sternum, panjang femur, panjang tibiotarsus, panjang tarsometatarsus,

Gambar 2 Kerangka tubuh itik (Koch 1973). Metode pengukuran:

1. Panjang paruh: diukur pada bagian yang merupakan panjang paruh atas (maxilla),

2. Lebar paruh: diukur pada bagian paruh yang terlebar,

3. Panjang kepala: diukur dari pangkal paruh hingga kepala bagian belakang, 4. Tinggi kepala: diukur pada bagian tinggi kepala terbesar,

5. Panjang leher: diukur dari tulangfirst cervical vertebrasampai denganlast cervical vertebra,

6. Panjang punggung: diukur dari tulang leher terakhir hingga pangkal tulang ekor (os. vertebrae coccygea),

8. Panjang femur: diukur dari pangkal tulang femur sampai ujung tulang

femurpada persendian tulang lutut (patella),

9. Panjang tibiotarsus: diukur dari ujung sendi lutut sampai sendi tulang

metatarsal,

10. Panjang tarsometatarsus: diukur dari ujung persendian tarsometatarsus

sampai pangkal persendian jari,

11. Panjang jari ketiga: diukur dari pangkal sampai ujung jari ketiga,

12. Panjang tulang sayap: diukur dengan merentangkan sayap mulai dari pangkal sampai ujung sayap, dan

13. Lingkar tarsometatarsus: diukur mengelilingi tarsometatarsus pada bagian tengah.

Perbandingan Karakteristik Genetik

Ciri genotipe itik Pegagan ditelaah melalui analisis polimorpfisme protein darah antara itik Pegagan, itik Mojosari, dan itik Alabio. Darah itik Mojosari dan itik Alabio berasal dari ternak itik yang dipelihara di Balitnak Ciawi. Darah dikoleksi dari pembuluh darah sayap hewan contoh sebanyak 0,3 – 0,5 cc per ekor menggunakandisposable syringe. Jumlah sampel yang digunakan untuk masing-masing itik 10 adalah ekor. Lokus protein yang diamati adalah lima protein darah, yakni post transferin-1 (Ptf-1), post transferin 2 (Ptf-2), transferin(Tf), albumin

(Alb), dan post albumin (Pa). Tahapan-tahapan kegiatan meliputi: pengambilan darah dan persiapan contoh, pembuatan gel elektroforesis dan proses elektroforesis (penetesan contoh, proses pemisahan protein), pewarnaan dan pencucian.

Pengambilan Darah dan Persiapan Contoh. Darah dipisahkan antara sel darah merah dan plasma dengan sentrifugasi 6000 rpm selama 15 menit (Wulandari, 2005; Azmiet al.2006). Menggunakan pipet, plasma darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi lain. Sebelum dianalisis, plasma darah disimpan dalam freezer

Pembuatan Campuran Bahan Kimia. Pembuatan campuran bahan kimia untuk gel pemisah (runningatau separator gel), buffer elektroda, bahan contoh dan larutan pewarna (staining) berdasarakan metode Ogita & Markert (1979), sebagai berikut:

a. Bahan gel pemisah

- Bahan 1A, terdiri atas: 39 g akrilamida, 1 g Bis dan 20 ml gliserol, ditambahkan aquadestilata sampai dengan 100 ml.

- Bahan 1B, terdiri atas: 9.19 g Tris, 3 ml HCl, ditambahkan aquadestilata sampai 100 ml.

- Bahan 1C, terdiri atas: 0.9 g ammonium persulfat ditambahkan 100 ml aquadestilata.

- Bahan 1D, terdiri atas: 0.4 ml TEMED ditambahkan 100 ml aquadestilata.

b. Bahan gel penggertak

- Bahan IIA, terdiri atas: 39 g akrilamida, 2 g Bis dan 20 gliserol ditambahkan 100 ml aquadestilata

- Bahan IIB, terdiri atas: 1.5 g Tris, 1 ml HCl ditambahkan aquadestilata sampai 100 ml

- Bahan IIC, terdiri atas: 0.4 g ammonium persulfat ditambahkan aquadestilata sampai 100 ml

- Bahan IID, terdiri atas: 0.2 ml TEMED ditambahkan aquadestilata sampai 100 ml

c. Bahan buffer elektroda

- Bahan III, terdiri atas: 1.5 g gliserol, 7.2 glisin ditambah aqudestilata sampai 100 ml

d. Bahan indikator contoh (cuplikan)

- Tris HCl 0.5 M buffer pH 6.8 sebanyak 25 ml dilarutkan dalam 40 ml glicerida brom phenol blue0.01% sebanyak 20 ml dan H2O 15

ml.

e. Bahan pewarna

- Bahan IVA terdiri dari: TCA 18 ml, 240 ml aqudestilata, 60 ml methanol, 21 ml asam asetat, ditambah 7.5 ml 1% commassie blue

- Bahan IVB terdiri atas: trichloroacetic acid 5% dan Ponceau-S

0.5% dalam aquadestilata untuk pewarnaan RBC. f. Bahan pencuci

- Bahan V, terdiri atas: 800 ml aquadestilata, 250 ml methanol ditambah 100 ml asam asetat

Pembuatan Gel Elektroforesis. Gel elektroforesis terdiri atas dua larutan yaitu larutan gel pemisah dan penggertak. Larutan gel pemisah dibuat melalui pencampuran larutan 1A, 1B, 1C, 1D dan aquadestilata, masing masing 4; 5; 2.5 dan 6 ml. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam dua keping kaca, yang telah diberi pembatas untai silinder plastik dan dijepit dengan menggunakan pipet secara perlahan-lahan. Batas ketinggian gel pemisah dalam kaca ditentukan dengan menyisakan ruang untuk gel penggertak setinggi 3-4 cm. Agar permukaan gel pemisah rata, ditambahkan sedikit larutan isobutanol yang dimasukkan ke dalam kaca di atas permukaan gel pemisah. Isobutanol dibiarkan sampai gel pemisah membeku, kemudian dikeluarkan dari keping kaca dengan alat suntik atau kertas hisap.

Larutan penggertak dibuat melalui pencampuran larutan IIA, IIB, IIC, IID dan H2O, masing-masing 2; 5; 2.5 dan 8 ml. Larutan segera dimasukkan ke dalam

slab di atas gel pemisah, kemudian sisir pencetak wadah contoh diletakkan pada gel penggertak sebelum membeku. Selanjutnya bagian atas keping kaca ditutup dengan plastik dan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 4oC, untuk batas waktu maksimum tiga hari.

dengan sumber tenaga listrik pada tegangan 250 volt dan arus sebesar 20mA. Proses pemisahan protein hingga terbentuknya pola pita polimorfisme protein darah memerlukan waktu 3-5 jam.

Pewarnaan dan Pencucian. Keping kaca berisi gel dipindahkan dari alat elektroforesis, sebelah kaca dilepas dan keping kaca lain yang masih terdapat gel hasil elektroforesis dimasukkan ke dalam wadah plastik dan diberi larutan pewarna. Wadah plastik kemudian ditutup bagian atasnya dengan alumminium foil dan disimpan pada inkubator dengan temperatur 37oC selama tiga jam. Setelah proses pewarnaan, gel dicuci dengan larutan pencuci ke dalam wadah plastik yang sama, dan dibiarkan selama tiga jam pada temperatur ruangan. Agar pita protein yang terbentuk jelas, setelah lebih dari 24 jam larutan pencuci dapat diganti dengan aquadestilata untuk menghindari terjadinya kekeringan pada gel. Selanjutnya wadah plastik ditutup dengan plastik untuk mencegah masuknya benda lain ke dalam wadah plastik dan ditutup rapat.

Peubah yang Diamati pada Karakteristik Itik Pegagan

1. Pengamatan ukuran (cm) dan bentuk tubuh itik jantan dan betina.

2. Pengamatan fenotipik corak bulu (%), warna paruh dan shank (%) itik jantan dan betina.

3. Kekerabatan itik Pegagan, itik Alabio dan itik Mojosari berdasarkan jarak genetic.

Sifat Produksi Itik Pegagan

Pertumbuhan

Itik yang telah berumur 14 minggu ditempatkan pada kandang individu untuk diamati pertumbuhannya dengan cara penimbangan bobot badan (g) seminggu sekali pada hari yang sama sampai itik tersebut bertelur untuk pertama kalinya. Pertambahan bobot badan didapat melalui penghitungan selisih bobot badan pertama kali bertelur dengan bobot badan umur 14 minggu.

Pada saat itik bertelur untuk pertama kalinya, itik ditimbang untuk mendapatkan bobot badan pertama bertelur (g). Setelah itik bertelur tidak dilakukan penimbangan karena akan menyebabkan itik mengalami stress.

Umur pertama bertelur (hari) dihitung dari hari itik menetas sampai itik tersebut bertelur untuk pertama kalinya. Itik pertama bertelur merupakan tanda bahwa itik telah masak kelamin.

Produksi Telur

Pengamatan produksi telur dilakukan melalui pencatatan telur yang dihasilkan oleh masing-masing itik baik jumlah maupun harinya. Jumlah telur/ekor didapatkan dengan penghitungan seluruh jumlah telur (butir) yang dihasilkan oleh setiap itik selama penelitian. Produksi telur (%) mingguan diperoleh melalui penjumlahan seluruh telur yang dihasilkan selama satu minggu dibagi dengan jumlah hari dalam satu minggu dikali dengan jumlah itik yang bertelur dikalikan dengan 100%.

Selain itu, selama 7 minggu produksi tersebut dilakukan penghitungan kemampuan produksi itik. Kemampuan produksi telur dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu itik yang berproduksi kurang dari 60% dan lebih dari 60%. Kemampuan produksi (%) diperoleh melalui penjumlahan telur yang didapat selama 7 minggu produksi dibagi dengan jumlah hari selama 7 minggu produksi dikalikan dengan 100%.

Clutches merupakan jumlah hari itik bertelur terus-menerus. Pause

Kualitas Telur

Selain dicatat jumlah dan harinya, telur yang dihasilkan juga dicatat panjang dan lebarnya. Pencatatan ini berguna untuk mengetahui kualitas telur yang dapat dilihat dari indeks telur (%). Indeks telur didapat dari perbandingan antara panjang bagian telur terlebar (mm) dengan bagian telur terpanjang (mm) dikalikan 100.

Penimbangan telur dilakukan dari mulai itik bertelur sampai akhir penelitian. Bobot telur itik pertama (g) yang ditimbang adalah telur yang telah lengkap bagian-bagiannya. Rerata bobot telur (g) untuk masing-masing individu didapatkan dengan penjumlahan seluruh bobot telur selama penelitian dibagi dengan jumlah telur yang ditambahkan bobotnya tersebut.

Peubah yang Diamati pada Sifat Produksi Itik Pegagan

1. Pengamatan pertumbuhan meliputi: bobot badan (g), pertambahan bobot badan (g), bobot badan pertama bertelur (g), umur bertelur pertama (hari). 2. Pengamatan konsumsi pakan (g/ekor/minggu) dan konversi pakan .

3. Pengamatan produksi telur meliputi: jumlah telur selama penelitian (butir); produksi telur mingguan (%);cluthes; dan pause.

4. Pengamatan kualitas telur meliputi: indeks telur (%); bobot telur pertama (g); dan rerata bobot telur (g).

Sifat Reproduksi Itik Pegagan

Pengamatan Kualitas Sperma

Sperma yang digunakan untuk inseminasi buatan dikoleksi dari itik jantan berumur 10 bulan yang dikumpulkan dengan cara pemijatan. Sperma yang terkumpul langsung diamati secara makroskopik dan mikroskopik.

Fertilitas

Setelah produksi telur mencapai 80% per hari dilakukan inseminasi buatan (IB). IB dilakukan dua kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil fertilitas yang tinggi. Fertilitas (%) adalah perbandingan antara telur fertil dengan telur yang ditetaskan dikalikan dengan 100%.

Pola perkawinan yang dilakukan adalah setiap pejantan dikawinkan dengan sebanyak 4 ekor betina, dengan teknik inseminasi buatan (IB). Frekuensi pelaksanaan IB adalah dua kali per minggu dengan menggunakan semen segar. Pengencer yang digunakan adalah garam fisiologis 80%, dengan perbandingan 1:1. Rentang waktu pelaksanaan berkisar 2-3 hari sekali sesuai rekomendasi oleh Rouvier (1999). Koleksi telur tetas dimulai pada hari ketiga setelah pelaksanaan IB yang pertama kali, dengan alasan bahwa fertilitas benar-benar telah sempurna. Setiap telur yang dikoleksi diberi nomor bapak, induk, waktu telur dihasilkan (minggu ke), dan hari koleksi. Lama telur dikoleksi adalah 4 minggu, dan setiap 1 minggu koleksi telur dimasukkan ke dalam mesin tetas.

Organ Reproduksi

Pengamatan organ reproduksi betina menggunakan sampel dari masing-masing generasi (G0, dan G1) sebanyak 6 ekor. Sampel itik betina diambil setelah produksi telur menurun sampai 50% dengan kriteria produksi telur tinggi, sedang dan rendah masing-masing sebanyak 2 ekor, sedang sampel itik jantan diambil pada saat IB terakhir dilakukan masing-masing sebanyak 4 ekor. Intensitas bertelur tinggi adalah itik yang bertelur setiap minggunya sampai akhir penelitian dengan kemampuan produksi setiap minggunya sebesar 70-100%, untuk kelompok sedang intensitas bertelur setiap minggunya dengan kemampuan produksi mingguannya sebesar 40-70%, sedangkan yang rendah adalah itik yang intensitas bertelurnya tidak setiap minggu dan kemampuan produksinya <40%.

organ reproduksi dikeluarkan dari ruang abdomen untuk diamati baik secara makroskopis maupun mikroskopis.

Pengamatan makroskopis organ reproduksi betina dilakukan terhadap bentuk, bobot dan ukuran dari seluruh bagian-bagian organ reproduksi mulai dari

ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus dan vagina. Pengamatan organ reproduksi jantan dilakukan terhadap bentuk, bobot dan ukuran testis.

Pembuatan preparat histologi saluran reproduksi dilakukan berdasarkan modifikasi metode Kiernan (1990) yaitu dehidrasi dengan cara merendam materi dalam larutan alkohol bertingkat dengan konsentrasi (70%, 80%, 90%, dan 100%), penjernihan (clearing) dalam xylol dengan konsentrasi (70%, 80%, 905, dan 100%) , inflitrasi (parafinisasi) dengan parafin sampai dengan penanaman sampel jaringan (embedding) untuk pembuatan blok jaringan. Selanjutnya

dilakukan proses penyayatan(sectioning)untuk setiap blok jaringan setebal 5 m dengan memakai mikrotom rotasi dan ditempelkan di atas gelas objek bebas lemak. Setelah itu gelas objek yang sudah ada sayatan jaringan disimpan dalam inkubator pada suhu 37o C selama 1 malam. Proses berikutnya adalah pewarnaan

(staining)denganhematoksilin-eosindan penutupan jaringan dengan cover glass (mounting).

Peubah yang Diamati pada Sifat Reproduksi Itik Pegagan

1. Pengamatan kualitas sperma meliputi: volume (cc), warna, konsistensi, volume, konsentrasi, gerakan masa, motilitas, dan viabilitas.

2. Pengamatan fertilitas meliputi: fertilitas (%). 3. Pengamatan organ reproduksi;

a) Betina

- Makroskopis meliputi bobot organ reproduksi (g), jumlah dan bentuk oosit serta bentuk dan ukuran saluran reproduksi (cm) - Mikroskopis meliputi struktur umum lapisan dinding saluran

reproduksi, karakteristik mukosa saluran reproduksi dan aktivitas kelenjar.

b) Jantan

Analisis Perbandingan Karakteristik Fenotipik antara Tetua dan Turunannya

Analisis perbandingan karakteristik genetik antara tetua dan turunannya dilakukan dengan cara penelaahan ciri-ciri karakteristik itik Pegagan (ukuran dan bentuk tubuh, corak bulu, warna paruh dan shank), serta potensi genetik (pengamatan produktivitas, produksi telur, kualitas telur, kualitas sperma, fertilitas dan organ reproduksi). Perbandingan ciri kuantitatif ukuran tubuh diuji dengan uji-t, sedangkan ciri kualitatif tubuh ditentukan melalui analisis deskriptif.

Analisis Data

Pengamatan telur tetas, pola pertumbuhan, pertambahan bobot badan, konsumsi dan konversi pakan dianalisis dengan menghitung rata-rata, simpangan baku dan koefisien keragaman menggunakan General Linear Model procedure

(GLM) dengan program SAS 6.12. Data hasil analisis elektroforesis berupa pola pita protein plasma dilakukan dengan menghitung jumlah garis pita (band)

yang terbentuk, dengan metode monitoring genetik dari Gehne et al. (1977). Perhitungan frekuensi pola protein didasarkan pada jumlah pita protein yang muncul pada setiap contoh dibagi dengan jumlah pita yang muncul pada semua contoh yang diamati.

Perhitungan frekuensi alel polimorfisme protein darah ditentukan dengan metode yang dikemukakan oleh Nei (1987) sebagai berikut:

q1= [ 2x∑nii+∑nij]/2n

Keterangan:

q1 = frekuensi gen A1

nii = jumlah individu yang memiliki genotipe A1A1

nij = jumlah individu yang memiliki genotipe A1Aj