PLASMA NUTFAH LOKAL PROVINSI BALI

Prof. Dr. Ir. I Gst. Nym. Gde Bidura, MS.IPM.AseanEng.

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2019

PLASMA NUTFAH LOKAL PROVINSI BALI

Penulis :

I Gst. Nym. Gde Bidura

Penyunting :

Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, MS.

Cover :

Ida Bagus Anom Ary Murti, SE.

Lay Out : Swasta Nulus

Diterbitkan oleh : SWASTA NULUS

Jl. Tukad Batanghari VI.B No. 9 Denpasar-Bali Telp. (0361) 241340

Email : swastanulus@yahoo.com

Cetakan Pertama : 2019,

xi + 95 halaman, 14,8 cm x 21 cm

ISBN 978-623-7559-11-5

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah yang diberikan, sehingga penu- lisan Buku Ajar yang berjudul “Sumber daya Genetik Ternak, Plasma Nutfah Provinsi Bali” dapat terselesaikan tepat waktu.

Sumber daya genetik ternak merupakan kerangka dasar acuan bagi peternakan dan pengembangan varietas dan bangsa ternak untuk masa yang akan datang. Keane- karagaman bangsa ternak asli maupun yang beradaptasi secara lokal berlimpah dan dapat menyelamatkan petani dalam menghadapi iklim yang sulit dan wilayah yang marjinal. Sumber daya genetik ternak lokal dapat di manfaatkan dengan biaya (input) minimum dan meme- gang peranan penting dalam budaya masyarakat pedesaan (FAO, 2001).

Pengelolaan sumber daya genetik hewan bisa dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan, misalnya pembudidayaan, pemuliaan, eks- plorasi, konservasi dan penetapan kawasan pelestarian.

Sementara untuk mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun atau galur terbentuk di suatu wilayah, pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui pene- tapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak.

Buku Ajar ini akan sangat bermanfaat bagi pengem- bangan Ipteks dalam bidang peternakan. Disamping itu, juga akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa peternakan, khususnya dalam bidang produksi ternak. Pada kesempa- tan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar yang telah memberikan ijin atas terlaksananya kegiatan ini melalui survey di seluruh Kabupaten/Kota se Bali. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan

SUMBER DAYA GENETIK TERNAK

PLASMA NUTFAH LOKAL PROVINSI BALI

Penulis :

I Gst. Nym. Gde Bidura

Penyunting :

Dr. Ir. Ida Bagus Gaga Partama, MS.

Cover :

Ida Bagus Anom Ary Murti, SE.

Lay Out : Swasta Nulus

Diterbitkan oleh : SWASTA NULUS

Jl. Tukad Batanghari VI.B No. 9 Denpasar-Bali Telp. (0361) 241340

Email : swastanulus@yahoo.com

Cetakan Pertama : 2019,

xi + 95 halaman, 14,8 cm x 21 cm

ISBN 978-623-7559-11-5

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugrah yang diberikan, sehingga penu- lisan Buku Ajar yang berjudul “Sumber daya Genetik Ternak, Plasma Nutfah Provinsi Bali” dapat terselesaikan tepat waktu.

Sumber daya genetik ternak merupakan kerangka dasar acuan bagi peternakan dan pengembangan varietas dan bangsa ternak untuk masa yang akan datang. Keane- karagaman bangsa ternak asli maupun yang beradaptasi secara lokal berlimpah dan dapat menyelamatkan petani dalam menghadapi iklim yang sulit dan wilayah yang marjinal. Sumber daya genetik ternak lokal dapat di manfaatkan dengan biaya (input) minimum dan meme- gang peranan penting dalam budaya masyarakat pedesaan (FAO, 2001).

Pengelolaan sumber daya genetik hewan bisa dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik hewan, misalnya pembudidayaan, pemuliaan, eks- plorasi, konservasi dan penetapan kawasan pelestarian.

Sementara untuk mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun atau galur terbentuk di suatu wilayah, pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui pene- tapan dan pelepasan rumpun atau galur ternak.

Buku Ajar ini akan sangat bermanfaat bagi pengem- bangan Ipteks dalam bidang peternakan. Disamping itu, juga akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa peternakan, khususnya dalam bidang produksi ternak. Pada kesempa- tan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar yang telah memberikan ijin atas terlaksananya kegiatan ini melalui survey di seluruh Kabupaten/Kota se Bali. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan

banyak terimakasih kepada saudara Warmadewi, Desak Candrawati, Eny Puspani, Ida Ayu Putri Utami, Gung Putra Wibawa, Tuagus Ari, atas bantuannya selama ini sehingga Buku Ajar ini dapat terselesaikan.

Buku Ajar yang sederhana ini sudah barang tentu banyak kekurangannya. Untuk itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan Buku Ajar ini sangat penulis harapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih.

Denpasar, September 2019 Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL ... ... i

PRAKATA ... ... iii

DAFTAR ISI... ... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ... ix

I. PENDAHULUAN ... ... 1

1.1 Latar belakang ... ... 1

1.2 Konservasi Sumber Daya Genetik Ternak.. ... 2

1.3 Program Aksi... ... 7

II. KAMBING GEMBRONG ... ... 9

2.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 9

2.2 Klasifikasi Kambing Gembrong ... ... 9

2.3 Lingkungan ... ... 9

2.4 Ciri Kambing Gembrong ... ... 10

2.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 12

2.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 13

III ANJING KINTAMANI ... ... 16

3.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 16

3.2 Klasifikasi Anjing Kintamai ... ... 16

3.3 Lingkungan ... ... 16

3.4 Ciri-ciri Anjing Kintamani ... ... 18

banyak terimakasih kepada saudara Warmadewi, Desak Candrawati, Eny Puspani, Ida Ayu Putri Utami, Gung Putra Wibawa, Tuagus Ari, atas bantuannya selama ini sehingga Buku Ajar ini dapat terselesaikan.

Buku Ajar yang sederhana ini sudah barang tentu banyak kekurangannya. Untuk itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan Buku Ajar ini sangat penulis harapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih.

Denpasar, September 2019 Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL ... ... i

PRAKATA ... ... iii

DAFTAR ISI... ... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ... ix

I. PENDAHULUAN ... ... 1

1.1 Latar belakang ... ... 1

1.2 Konservasi Sumber Daya Genetik Ternak.. ... 2

1.3 Program Aksi... ... 7

II. KAMBING GEMBRONG ... ... 9

2.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 9

2.2 Klasifikasi Kambing Gembrong ... ... 9

2.3 Lingkungan ... ... 9

2.4 Ciri Kambing Gembrong ... ... 10

2.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 12

2.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 13

III ANJING KINTAMANI ... ... 16

3.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 16

3.2 Klasifikasi Anjing Kintamai ... ... 16

3.3 Lingkungan ... ... 16

3.4 Ciri-ciri Anjing Kintamani ... ... 18

IV SAPI BALI DAN SAPI PUTIH TARO ... .... 22

4.1 Taksonomi Sapi ... ... 22

4.2 Taksonomi Sapi Taro ... ... 23

4.3 Lokasi Pemeliharaan ... ... 23

4.4 Topografi Desa Taro ... ... 24

4.5 Performans Sapi Putih Taro ... ... 26

4.6 Aspek Genetik ... ... 28

4.7 Tinjauan Ilmiah Sapi Putih Taro ... .... 31

4.8 Aspek Reproduksi Sapi Bali dan Sapi Putih Taro ... ... 32

4.9 Ciri Sapi Putih Taro ... ... 34

4.10 Karakteristik Sapi Taro ... ... 35

4.10.1 Warna ... 38

4.10.2 Tanduk ... 39

4.11 Manfaat / Kegunanan ... ... 41

4.12 Daya Tahan terhadap panas dan Kondisi Pakan ... ... 43

4.13 Lingkungan ... ... 43

4.14 Kearifan Lokal Desa Taro ... ... 46

4.15 Aspek Sosial Budaya Sapi Putih Taro ... 50

V. SAPI BALI ... ... 54

5.1 Taksonomi Sapi ... ... 54

5.2 Lokasi Pemeliharaan ... .... 55

5.3 Lingkungan ... ... 55

5.4 Karakteristik Sapi Bali ... ... 56

5.4.1. Warna ... ... 57

5.4.2. Tanduk ... ... 60

5.5 Daya Tahan terhadap Panas dan Kondisi Pakan ... ... 62

5.6 Reproduksi Sapi Bali ... ... 65

5.7 Manfaat Sapi Bali ... ... 66

VI BABI BALI ... ... 69

6.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 69

6.2 Klasifikasi Babi Bali ... ... 69

6.3 Lingkungan ... ... 69

6.4 Ciri Babi Bali ... ... 71

6.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 74

6.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 75

VIII TIK BALI ... ... 77

7.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 77

7.2 Klasifikasi Itik Bali ... ... 78

7.3 Lingkungan ... ... 78

7.4 Ciri Itik Bali ... 80

7.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 84

7.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 85

DAFTAR PUSTAKA ... ... 89

IV SAPI BALI DAN SAPI PUTIH TARO ... .... 22

4.1 Taksonomi Sapi ... ... 22

4.2 Taksonomi Sapi Taro ... ... 23

4.3 Lokasi Pemeliharaan ... ... 23

4.4 Topografi Desa Taro ... ... 24

4.5 Performans Sapi Putih Taro ... ... 26

4.6 Aspek Genetik ... ... 28

4.7 Tinjauan Ilmiah Sapi Putih Taro ... .... 31

4.8 Aspek Reproduksi Sapi Bali dan Sapi Putih Taro ... ... 32

4.9 Ciri Sapi Putih Taro ... ... 34

4.10 Karakteristik Sapi Taro ... ... 35

4.10.1 Warna ... 38

4.10.2 Tanduk ... 39

4.11 Manfaat / Kegunanan ... ... 41

4.12 Daya Tahan terhadap panas dan Kondisi Pakan ... ... 43

4.13 Lingkungan ... ... 43

4.14 Kearifan Lokal Desa Taro ... ... 46

4.15 Aspek Sosial Budaya Sapi Putih Taro ... 50

V. SAPI BALI ... ... 54

5.1 Taksonomi Sapi ... ... 54

5.2 Lokasi Pemeliharaan ... .... 55

5.3 Lingkungan ... ... 55

5.4 Karakteristik Sapi Bali ... ... 56

5.4.1. Warna ... ... 57

5.4.2. Tanduk ... ... 60

5.5 Daya Tahan terhadap Panas dan Kondisi Pakan ... ... 62

5.6 Reproduksi Sapi Bali ... ... 65

5.7 Manfaat Sapi Bali ... ... 66

VI BABI BALI ... ... 69

6.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 69

6.2 Klasifikasi Babi Bali ... ... 69

6.3 Lingkungan ... ... 69

6.4 Ciri Babi Bali ... ... 71

6.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 74

6.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 75

VIII TIK BALI ... ... 77

7.1 Lokasi Pemeliharaan ... ... 77

7.2 Klasifikasi Itik Bali ... ... 78

7.3 Lingkungan ... ... 78

7.4 Ciri Itik Bali ... 80

7.5 Produksi dan Reproduksi ... ... 84

7.6 Manfaat dan Kegunaan ... ... 85

DAFTAR PUSTAKA ... ... 89

DAFTAR TABEL

halaman 5.1 Produktivitas sapi Bali di beberapa lokasi

pemeliharaan ... .. 63 5.2 Performa sapi Bali di Provinsi bali, NTT, dan

Sulawesi Selatan ... 64

DAFTAR GAMBAR

halaman 2.1 Bulu kambing Gembrong yang panjang sampai

menutupi mata (kiri) dan kambing Gembrong

betina (kanan) ... ... 13 2.2 Pemeliharaan kambing Gembrong di sentra

konservasi kambing Gembrong di Desa Tumbu, Karangasem ... ... 14 2.3 Sentra konservasi kambing Gembrong di Dusun

Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan

Karangasem, Kabupaten Karangasem ... . 14 2.4 Garis muka dan warna bulu kambing Gembrong .. 15 3.1 Bentuk fisik anjing kintamani ... 20 3.2 Moncong anjing kintamani proporsional dan kuat

dengan ukuran bentuk kepala, rahang tampak kuat dan kompak, serta bibir berwama hitam atau cokelat tua ... ... 20 3.3 Bentuk fisik anjing kintamani betina (kiri) dan

Ekor anjing kintamani memiliki rambut yang bersurai, posisinya tegak sedikit melengkung

(kanan) ... ... 21 3.4 Anjing kintamani selalu setia menemani induk

semangnya ... ... 21 4.1 Lokasi Desa Taro di tengah-tengah Pulau Bali... .. 24 4.2 Taman wisata lembu putih taro ... ... 26 4.3 Sketsa perkawinan sapi putih taro ... ... 28

DAFTAR TABEL

halaman 5.1 Produktivitas sapi Bali di beberapa lokasi

pemeliharaan ... .. 63 5.2 Performa sapi Bali di Provinsi bali, NTT, dan

Sulawesi Selatan ... 64

DAFTAR GAMBAR

halaman 2.1 Bulu kambing Gembrong yang panjang sampai

menutupi mata (kiri) dan kambing Gembrong

betina (kanan) ... ... 13 2.2 Pemeliharaan kambing Gembrong di sentra

konservasi kambing Gembrong di Desa Tumbu, Karangasem ... ... 14 2.3 Sentra konservasi kambing Gembrong di Dusun

Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan

Karangasem, Kabupaten Karangasem ... . 14 2.4 Garis muka dan warna bulu kambing Gembrong .. 15 3.1 Bentuk fisik anjing kintamani ... 20 3.2 Moncong anjing kintamani proporsional dan kuat

dengan ukuran bentuk kepala, rahang tampak kuat dan kompak, serta bibir berwama hitam atau cokelat tua ... ... 20 3.3 Bentuk fisik anjing kintamani betina (kiri) dan

Ekor anjing kintamani memiliki rambut yang bersurai, posisinya tegak sedikit melengkung

(kanan) ... ... 21 3.4 Anjing kintamani selalu setia menemani induk

semangnya ... ... 21 4.1 Lokasi Desa Taro di tengah-tengah Pulau Bali... .. 24 4.2 Taman wisata lembu putih taro ... ... 26 4.3 Sketsa perkawinan sapi putih taro ... ... 28

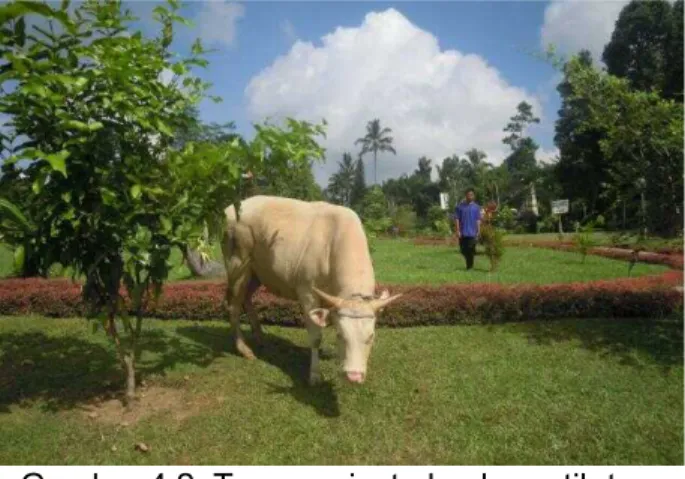

4.4 Sapi putih tidak mempunyai pigmen melanin

pada bulu, kulit, moncong atau hidung, dan kuku 29 4.5 Reverse mutation ... .... 30 4.6 Bentuk fisik lembu putih taro betina ... ... 35 4.7 Warna putih berbentuk oval pada bagian

pantatnya dan warna putih pada keempat kaki

dibawah lututnya ... ... 36 4.8 Sapi Taro jantan warna hitam, merah, dan putih. . 37 4.9 Pedet sapi Taro yang berwarna putih dari induk

putih ... ... 38 4.10 Sapi Putih Taro ... ... 38 4.11 Tanduk “manggul gangsa” pada sapi putih taro.. . 39 4.12 Pemeliharaan sapi Taro saat ini ... .. 42 4.13 Kulit bagian punggung induk sapi putih taro

teriritasi oleh panas sinar matahari.. ... 43 4.14 Pura Nandini dan patung Sapi Nandini. ... 50 4.15 Areal kuburan khusus untuk lembu putih taro

yang mati ... ... 53 5.1 Sapi gading milik peternak di Banjar Andong, Titi

Galar, Baturiti, Tabanan ... ... 59 5.2 Tanduk sapi Bali “manggul gangsa”... .. 61 5.3 Performans sapi bali masih tetap bagus di

daerah kering dan panas di Nusa Panida,

Kabupaten kelungkung, Bali ... ... 62 5.4 Sapi bali betina dan sapi bali jantan (dari kiri ke

kanan) ... ... 67

5.5 Sapi Injin (kiri) dan Bentuk tanduk sapi bali

(kanan) ... .... 67 5.6 Induk dan pedet sapi Bali umur 6 bulan ... 68 5.7 Pejanten sapi Bali ... 68 6.1 Bentuk fisik babi bali saat ini (dokumentasi

Bidura, 2017) ... ... 70 6.2 Babi bali jantan ... 72 7.1 Itik Bali bulu putih ... 82 7.2 Itik bulu sikep, bulu sumi, dan bulu putih (dari kiri

ke kanan) ... ... 86 7.3 Postur tubuh itik bali ... .... 87 7.4 Sistem pemeliharaan itik secara semi intensif... . 87 7.5 Nilai ekonomis itik bali sangat ditentukan oleh

warna bulu itik bali ... ... 88

4.4 Sapi putih tidak mempunyai pigmen melanin

pada bulu, kulit, moncong atau hidung, dan kuku 29 4.5 Reverse mutation ... .... 30 4.6 Bentuk fisik lembu putih taro betina ... ... 35 4.7 Warna putih berbentuk oval pada bagian

pantatnya dan warna putih pada keempat kaki

dibawah lututnya ... ... 36 4.8 Sapi Taro jantan warna hitam, merah, dan putih. . 37 4.9 Pedet sapi Taro yang berwarna putih dari induk

putih ... ... 38 4.10 Sapi Putih Taro ... ... 38 4.11 Tanduk “manggul gangsa” pada sapi putih taro.. . 39 4.12 Pemeliharaan sapi Taro saat ini ... .. 42 4.13 Kulit bagian punggung induk sapi putih taro

teriritasi oleh panas sinar matahari.. ... 43 4.14 Pura Nandini dan patung Sapi Nandini. ... 50 4.15 Areal kuburan khusus untuk lembu putih taro

yang mati ... ... 53 5.1 Sapi gading milik peternak di Banjar Andong, Titi

Galar, Baturiti, Tabanan ... ... 59 5.2 Tanduk sapi Bali “manggul gangsa”... .. 61 5.3 Performans sapi bali masih tetap bagus di

daerah kering dan panas di Nusa Panida,

Kabupaten kelungkung, Bali ... ... 62 5.4 Sapi bali betina dan sapi bali jantan (dari kiri ke

kanan) ... ... 67

5.5 Sapi Injin (kiri) dan Bentuk tanduk sapi bali

(kanan) ... .... 67 5.6 Induk dan pedet sapi Bali umur 6 bulan ... 68 5.7 Pejanten sapi Bali ... 68 6.1 Bentuk fisik babi bali saat ini (dokumentasi

Bidura, 2017) ... ... 70 6.2 Babi bali jantan ... 72 7.1 Itik Bali bulu putih ... 82 7.2 Itik bulu sikep, bulu sumi, dan bulu putih (dari kiri

ke kanan) ... ... 86 7.3 Postur tubuh itik bali ... .... 87 7.4 Sistem pemeliharaan itik secara semi intensif... . 87 7.5 Nilai ekonomis itik bali sangat ditentukan oleh

warna bulu itik bali ... ... 88

PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

Keanekaragaman genetik ternak lokal memiliki bebe- rapa manfaat, diantaranya: (i) untuk keberlanjutan dan peningkatan produksi pangan, (ii) untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan sumber daya pertanian, (iii) untuk pencapaian pertanian berkelanjutan; dan (iv) untuk peme- nuhan keanekaragaman, baik yang telah mau-pun yang akan diketahui manfaatnya bagi kehidupan sosial ma- syarakat. Ketersediaan keanekaragaman suatu genetik ternak, akan dapat memberikan keberhasilan dalam strategi pemuliaan untuk masa yang akan datang (FAO-AAAS, 1994).

Menurut Subandriyo dan Setiadi (2003), bahwa kera- gaman genetik pada ternak sangat penting artinya dalam rangka pembentukan rumpun ternak modern dan akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Punahnya keragaman plasma nutfah ternak tidak akan dapat diganti, meskipun dengan kemajuan bioteknologi hingga sampai saat ini, sehingga pelestarian sumber daya genetik ternak perlu dilakukan.

Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin adanya peles- tarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik hewan Ternak lokal yang merupakan sumber genetik unik yang seharusnya dapat dimanfaatkan pengembangannya dan dijadikan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Ternak mempunyai kontribusi dalam hal ketahanan pangan, baik pada tingkat rumah tangga maupun industri.

Untuk itu, negara perlu segera menerapkan langkah- langkah konservasi, karena banyak ternak lokal yang telah punah. Beberapa ternak lokal di provinsi Bali yang perlu

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

Keanekaragaman genetik ternak lokal memiliki bebe- rapa manfaat, diantaranya: (i) untuk keberlanjutan dan peningkatan produksi pangan, (ii) untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan sumber daya pertanian, (iii) untuk pencapaian pertanian berkelanjutan; dan (iv) untuk peme- nuhan keanekaragaman, baik yang telah mau-pun yang akan diketahui manfaatnya bagi kehidupan sosial ma- syarakat. Ketersediaan keanekaragaman suatu genetik ternak, akan dapat memberikan keberhasilan dalam strategi pemuliaan untuk masa yang akan datang (FAO-AAAS, 1994).

Menurut Subandriyo dan Setiadi (2003), bahwa kera- gaman genetik pada ternak sangat penting artinya dalam rangka pembentukan rumpun ternak modern dan akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. Punahnya keragaman plasma nutfah ternak tidak akan dapat diganti, meskipun dengan kemajuan bioteknologi hingga sampai saat ini, sehingga pelestarian sumber daya genetik ternak perlu dilakukan.

Pengaturan ini dilakukan untuk menjamin adanya peles- tarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik hewan Ternak lokal yang merupakan sumber genetik unik yang seharusnya dapat dimanfaatkan pengembangannya dan dijadikan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Ternak mempunyai kontribusi dalam hal ketahanan pangan, baik pada tingkat rumah tangga maupun industri.

Untuk itu, negara perlu segera menerapkan langkah- langkah konservasi, karena banyak ternak lokal yang telah punah. Beberapa ternak lokal di provinsi Bali yang perlu

diperhatikan sebagai sumber plasma nutfah ternak nasional antara lain: sapi bali, babi bali, itik bali, kambing Gembrong, anjing Kintamani, dan Sapi putih taro.

Pelestarian sumber daya genetik ternak asli atau ternak lokal sangat penting, karena merupakan bagian dari komponen keanekaragaman hayati untuk meme- nuhi kebutuhan pangan, pertanian, dan perkembangan sosial masyarakat di masa yang akan datang. Bebe- rapa alasan pelestarian sumber daya genetik ternak Indonesia penting dilakukan, karena (1) lebih dari 60%

bangsa ternak di dunia terdapat di negara berkembang, (2) konservasi ternak asli atau ternak lokal tidak menarik bagi petani, (3) secara umum tidak terdapat program pemantauan yang sistematis dan tidak tersedia informasi deskriptif dasar sebagian sumber daya genetik ternak yang ada, dan (4) sedikit sekali bangsa-bangsa ternak asli maupun ternak lokal yang telah digunakan dan dikem- bangkan secara aktif (FAO, 2001).

1.2 Konservasi Sumber Daya Genetik Ternak

Ternak-ternak yang ada sekarang ini akan menemani langkah ke depan, ke dalam kisaran iklim yang luas dan ekosistem yang ada, dan mereka membuktikan diri untuk dapat beradaptasi dengan baik. Dengan kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah, perubahan keinginan konsumen, dan banyaknya tantangan akibat perubahan iklim dan munculnya berbagai penyakit, maka kita perlu waspada terhadap adaptabilitas dan potensi ini untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.

Membiarkan sumber daya genetik ini akan hilang tanpa usaha sama sekali tidak akan dihargai, baik oleh generasi terdahulu maupun generasi masa mendatang. Deklarasi Interlaken untuk Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) meminta untuk dilaksanakannya aksi guna mencegah

kehilangan tersebut dan merekomendasikan Rencana Aksi Global sebagai alat yang tepat untuk menangani tantangan tersebut (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2011).

Bangsa Indonesia telah mewarisi kekayaan luar biasa dan keragaman sumber daya genetik ternak (SDGT) dari generasi sebelum kita, di seluruh penjuru dunia, dan harus menghormatinya, seperti hal yang dilakukan Charles Darwin, ketika pada tahun 1868 beliau menulis buku yang berjudul "ketrampilan utama dan ketekunan yang ditun- jukkan oleh orang atau individu yang telah mewariskan peninggalan yang abadi dari kesuksesannya yang tampak dari status terkini ternak yang telah didomestikasi".

Konservasi sumberdaya genetik ternak perlu dilakukan, karena ada dua tantangan penting, yakni permintaan akan produk ternak yang terus meningkat dinegara yang sedang berkembang, dan semakin berkurangnya sumberdaya genetik ternak dengan cepat hampir diseluruh dunia.

Konservasi terhadap sumberdaya genetik ternak dilakukan pada tingkat rumpun, strain, atau galur.

Menurut Subandriyo (2018), dasar pertimbangan untuk melakukan konservasi adalah dengan jalan mengevaluasi terhadap sifat-sifat ekonomi yang penting, pertimbangan unsur budaya dan sejarah, serta pertimbangan keilmuan atau pertimbangan genetik. Metoda konservasi dilakukan dengan mempertahankan populasi ternak hidup maupun kriopreservasi, dan kedua metoda tersebut saling kom- plementer dan tidak mutually exclusive.

Kegiatan konservasi terhadap sumberdaya genetik ternak disamping untuk mempertahankan keragaman genetik juga pengembangan pemuliaan, pengelolaan ter- hadap ekosistem, dan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian secara berkelanjutan (Subandriyo, 2018).

diperhatikan sebagai sumber plasma nutfah ternak nasional antara lain: sapi bali, babi bali, itik bali, kambing Gembrong, anjing Kintamani, dan Sapi putih taro.

Pelestarian sumber daya genetik ternak asli atau ternak lokal sangat penting, karena merupakan bagian dari komponen keanekaragaman hayati untuk meme- nuhi kebutuhan pangan, pertanian, dan perkembangan sosial masyarakat di masa yang akan datang. Bebe- rapa alasan pelestarian sumber daya genetik ternak Indonesia penting dilakukan, karena (1) lebih dari 60%

bangsa ternak di dunia terdapat di negara berkembang, (2) konservasi ternak asli atau ternak lokal tidak menarik bagi petani, (3) secara umum tidak terdapat program pemantauan yang sistematis dan tidak tersedia informasi deskriptif dasar sebagian sumber daya genetik ternak yang ada, dan (4) sedikit sekali bangsa-bangsa ternak asli maupun ternak lokal yang telah digunakan dan dikem- bangkan secara aktif (FAO, 2001).

1.2 Konservasi Sumber Daya Genetik Ternak

Ternak-ternak yang ada sekarang ini akan menemani langkah ke depan, ke dalam kisaran iklim yang luas dan ekosistem yang ada, dan mereka membuktikan diri untuk dapat beradaptasi dengan baik. Dengan kebutuhan populasi manusia yang semakin bertambah, perubahan keinginan konsumen, dan banyaknya tantangan akibat perubahan iklim dan munculnya berbagai penyakit, maka kita perlu waspada terhadap adaptabilitas dan potensi ini untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang.

Membiarkan sumber daya genetik ini akan hilang tanpa usaha sama sekali tidak akan dihargai, baik oleh generasi terdahulu maupun generasi masa mendatang. Deklarasi Interlaken untuk Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) meminta untuk dilaksanakannya aksi guna mencegah

kehilangan tersebut dan merekomendasikan Rencana Aksi Global sebagai alat yang tepat untuk menangani tantangan tersebut (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2011).

Bangsa Indonesia telah mewarisi kekayaan luar biasa dan keragaman sumber daya genetik ternak (SDGT) dari generasi sebelum kita, di seluruh penjuru dunia, dan harus menghormatinya, seperti hal yang dilakukan Charles Darwin, ketika pada tahun 1868 beliau menulis buku yang berjudul "ketrampilan utama dan ketekunan yang ditun- jukkan oleh orang atau individu yang telah mewariskan peninggalan yang abadi dari kesuksesannya yang tampak dari status terkini ternak yang telah didomestikasi".

Konservasi sumberdaya genetik ternak perlu dilakukan, karena ada dua tantangan penting, yakni permintaan akan produk ternak yang terus meningkat dinegara yang sedang berkembang, dan semakin berkurangnya sumberdaya genetik ternak dengan cepat hampir diseluruh dunia.

Konservasi terhadap sumberdaya genetik ternak dilakukan pada tingkat rumpun, strain, atau galur.

Menurut Subandriyo (2018), dasar pertimbangan untuk melakukan konservasi adalah dengan jalan mengevaluasi terhadap sifat-sifat ekonomi yang penting, pertimbangan unsur budaya dan sejarah, serta pertimbangan keilmuan atau pertimbangan genetik. Metoda konservasi dilakukan dengan mempertahankan populasi ternak hidup maupun kriopreservasi, dan kedua metoda tersebut saling kom- plementer dan tidak mutually exclusive.

Kegiatan konservasi terhadap sumberdaya genetik ternak disamping untuk mempertahankan keragaman genetik juga pengembangan pemuliaan, pengelolaan ter- hadap ekosistem, dan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian secara berkelanjutan (Subandriyo, 2018).

Konservasi sumberdaya genetik ternak perlu dilakukan, karena ada dua tantangan penting, yaitu: (1) permintaan akan produk ternak meningkat dinegara yang sedang berkembang, dan FAO telah memprediksi bahwa per- mintaan akan daging akan meningkat dua kali lipat selama 30 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2030.

Sementara itu permintaan akan susu meningkat lebih dari dua kali; (2) Sumberdaya genetik atau plasma nutfah ternak mulai berkurang dengan cepat hampir diseluruh dunia.

Selama 15 tahun terakhir, lebih dari 300 dari 6000 rumpun yang diidentifikasi oleh FAO telah punah.

Beberapa faktor penyebab punahnya rumpun ternak antara lain adalah, tekanan ekonomi, tidak ada peningkatan mutu genetik, penggantian rumpun dan persilangan yang tidak terarah dengan rumpun eksotik, penekanan seleksi terhadap beberapa sifat tertentu dengan tidak memper hatikan produktivitas menyeluruh, serta perubahan ling- kungan produksi. Disamping itu juga karena pengaruh alam, misalnya banjir dan kekeringan, serta karena ulah manusia yang mengakibatkan hilangnya agroekosistem yang sesuai dengan rumpun ternak (Ponzoni, 1997;

Hammond dan Leitch, 1998; Cardellino, 2006).

Deklarasi Interlaken tentang SDGT mengenali bahwa terdapat kesenjangan yang nyata dan kelemahan dalam kapasitas nasional dan internasional untuk melaksanakan inventarisasi, monitoring, karakterisasi, pemanfaatan ber- kelanjutan, pembangunan dan konservasi SDGT, yang perlu diperhatikan dengan segera. Perlu pula memper hatikan pengerahan sumber pendanaan dan dukungan jangka panjang untuk program SDGT nasional dan internasional.

Salah satu isi deklarasi Interlaken Tentang Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) adalah: (i) Guna menghargai arti penting dan nilai sumber daya genetik ternak (SDGT)

untuk pangan dan pertanian, khususnya sumbangan untuk keamanan pangan generasi sekarang dan mendatang, paham akan ancaman terhadap keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pedesaan, maka kami perwakilan dari seratus sembilan negara dan Komunitas Eropa beserta dua puluh dua organisasi, telah berkumpul bersama di Interlaken, Switzerland, di undangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, yang dilaksanakan oleh pemerintah Switzerland, pada pertemuan pertama Inter- national Technical Conference for Animal Genetic Resources, sadar akan tanggung jawab kami dan banyaknya tantangan yang harus diperhatikan, namun yakin dan percaya bahwa kemajuan harus dan dapat dicapai. Pertemuan Internasional Teknis Sumber Daya Genetik Ternak tersebut merupakan sumbangan utama untuk memantapkan suatu jaringan kerjasama internasional yang efektif untuk untuk pemanfaatan berkelanjutan, pengembangan dan konservasi sumber daya genetik ternak (SDGT) untuk pangan dan pertanian serta ke amanan pangan dunia dan (ii) Memastikan bahwa tanggung jawab individu dan tanggung jawab bersama terhadap kegiatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pembangunan SDGT untuk pangan dan pertanian, kita menyadari adanya saling ketergantungan antar negara, region dan masyarakat terhadap sumber daya ini.

Disadari bahwa sumber daya genetik species ternak yang sangat kritis untuk keamanan pangan, kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia merupakan hasil dari seleksi alam dan seleksi dilakukan oleh peternak kecil, penggembala dan pemulia di seluruh dunia selama beberapa generasi. Hasil yang diperoleh adalah bangsa ternak yang beragam dan menyediakan keuntungan pada lingkungan, kehidupan manusia dan warisan budaya.

Disadari bahwa masingmasing negara berperan dalam

Konservasi sumberdaya genetik ternak perlu dilakukan, karena ada dua tantangan penting, yaitu: (1) permintaan akan produk ternak meningkat dinegara yang sedang berkembang, dan FAO telah memprediksi bahwa per- mintaan akan daging akan meningkat dua kali lipat selama 30 tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2030.

Sementara itu permintaan akan susu meningkat lebih dari dua kali; (2) Sumberdaya genetik atau plasma nutfah ternak mulai berkurang dengan cepat hampir diseluruh dunia.

Selama 15 tahun terakhir, lebih dari 300 dari 6000 rumpun yang diidentifikasi oleh FAO telah punah.

Beberapa faktor penyebab punahnya rumpun ternak antara lain adalah, tekanan ekonomi, tidak ada peningkatan mutu genetik, penggantian rumpun dan persilangan yang tidak terarah dengan rumpun eksotik, penekanan seleksi terhadap beberapa sifat tertentu dengan tidak memper hatikan produktivitas menyeluruh, serta perubahan ling- kungan produksi. Disamping itu juga karena pengaruh alam, misalnya banjir dan kekeringan, serta karena ulah manusia yang mengakibatkan hilangnya agroekosistem yang sesuai dengan rumpun ternak (Ponzoni, 1997;

Hammond dan Leitch, 1998; Cardellino, 2006).

Deklarasi Interlaken tentang SDGT mengenali bahwa terdapat kesenjangan yang nyata dan kelemahan dalam kapasitas nasional dan internasional untuk melaksanakan inventarisasi, monitoring, karakterisasi, pemanfaatan ber- kelanjutan, pembangunan dan konservasi SDGT, yang perlu diperhatikan dengan segera. Perlu pula memper hatikan pengerahan sumber pendanaan dan dukungan jangka panjang untuk program SDGT nasional dan internasional.

Salah satu isi deklarasi Interlaken Tentang Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT) adalah: (i) Guna menghargai arti penting dan nilai sumber daya genetik ternak (SDGT)

untuk pangan dan pertanian, khususnya sumbangan untuk keamanan pangan generasi sekarang dan mendatang, paham akan ancaman terhadap keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pedesaan, maka kami perwakilan dari seratus sembilan negara dan Komunitas Eropa beserta dua puluh dua organisasi, telah berkumpul bersama di Interlaken, Switzerland, di undangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, yang dilaksanakan oleh pemerintah Switzerland, pada pertemuan pertama Inter- national Technical Conference for Animal Genetic Resources, sadar akan tanggung jawab kami dan banyaknya tantangan yang harus diperhatikan, namun yakin dan percaya bahwa kemajuan harus dan dapat dicapai. Pertemuan Internasional Teknis Sumber Daya Genetik Ternak tersebut merupakan sumbangan utama untuk memantapkan suatu jaringan kerjasama internasional yang efektif untuk untuk pemanfaatan berkelanjutan, pengembangan dan konservasi sumber daya genetik ternak (SDGT) untuk pangan dan pertanian serta ke amanan pangan dunia dan (ii) Memastikan bahwa tanggung jawab individu dan tanggung jawab bersama terhadap kegiatan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pembangunan SDGT untuk pangan dan pertanian, kita menyadari adanya saling ketergantungan antar negara, region dan masyarakat terhadap sumber daya ini.

Disadari bahwa sumber daya genetik species ternak yang sangat kritis untuk keamanan pangan, kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia merupakan hasil dari seleksi alam dan seleksi dilakukan oleh peternak kecil, penggembala dan pemulia di seluruh dunia selama beberapa generasi. Hasil yang diperoleh adalah bangsa ternak yang beragam dan menyediakan keuntungan pada lingkungan, kehidupan manusia dan warisan budaya.

Disadari bahwa masingmasing negara berperan dalam

konservasi sumber daya genetik sebagai dasar untuk pembangunan peternakan, keamanan pangan dan kebutu- han nutrisi yang lebih baik bagi penduduk perkotaan dan pedesaan, maupun mempertahankan kehidupan komunitas pedesaan.

Mempertahankan keragamanan SDGT untuk pangan dan pertanian sangatlah penting untuk memberdayakan peternak, penggembala dan pemulia guna memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang sebagai akibat dari perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim, me ningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan parasit dan respon terhadap perubahan kebutuhan manusia terhadap hasil ternak. Disadari pula bahwa terdapat nilai yang hakiki dari keragaman biologi dan lingkungan, genetik, sosial, ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya dan pentingnya bangsa ternak, dan tanggung jawab etika untuk memastikan sumber daya genetik tersedia bagi generasi manusia di masa yang akan datang.

Erosi genetik merupakan masalah nasional dan internasional dimana sejumlah bangsa ternak berada da- lam status beresiko kemusnahan. The State of the World’s Animal Genetic Resources menyediakan rang-kuman pertama tentang status dan trend SDGT serta kemampuan untuk mengatur sumber daya pada tingkat nasional, regional dan global. Data nasional dan sistem informasi untuk SDGT terkadang belum tersedia dengan lengkap.

Pendataan, pemantauan trend dan resiko terkait serta karakterisasi haruslah di perkuat dan dipertahankan guna membantu dalam menentukan prioritas konservasi dan strategi pemuliaan SDGT. Dalam beberapa kasus terjadinya peperangan, epidemik penyakit, musim kering yang berkepanjangan dan kasus emergensi lingkungan lainnya, maka ancaman terhadap SDGT sangat dimung- kinkan bersifat mendadak dan memerlukan tanggapan

seketika. Pemantauan resiko pada level negara akan sangat menolongdalam membantu sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap pada tingkat nasionalregional dan global.

1.3 Program Aksi

Sangat disadari bahwa tanggung jawab utama pelaksanaan Rencana Aksi Globa Sumber Daya Genetik Ternak sangat tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah. Namun diperlukan komitmen guna mengambil langkah penting pelaksanaan Rencana Aksi Global Sumber Daya Genetik Ternak, terkait dengan sumber daya dan kapasitas nasional. Untuk itu sangat diharapkan bahwa semua komponen masyarakat dapat aktif terjun dalam kegiatan ini.

Program Aksi

1. Melaksanakan pendataan yang lengkap tentang lokasi populasi, trend dan karakteristik SDGT.

2. Memperluas karakterisasi dan pemantauan trend perubahan dan resiko yang dihadapi oleh SDGT.

3. Memacu pemantapan tanggung jawab kelemba- gaan dan prasarana untuk memonitor trend peru- bahan SDGT (misal populasi dan keragaman gene- tik), termasuk di antaranya sistem identifikasi, pendaftaran dan sistem tetua (pedigree)

4. Mempromosikan pendekatan partisipatif untuk kar- katerisasi, inventarisasi dan monitoring trend dan resiko terkait yang menaungi kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk di antaranya pemelihara ternak dan peneliti.

5. Melaksanakan kerjasama internasional dalam pe- mantauan trend dan resiko terkait, pendataan dan kegiatan karakterisasi di antara negara yang

konservasi sumber daya genetik sebagai dasar untuk pembangunan peternakan, keamanan pangan dan kebutu- han nutrisi yang lebih baik bagi penduduk perkotaan dan pedesaan, maupun mempertahankan kehidupan komunitas pedesaan.

Mempertahankan keragamanan SDGT untuk pangan dan pertanian sangatlah penting untuk memberdayakan peternak, penggembala dan pemulia guna memenuhi kebutuhan saat ini dan mendatang sebagai akibat dari perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim, me ningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan parasit dan respon terhadap perubahan kebutuhan manusia terhadap hasil ternak. Disadari pula bahwa terdapat nilai yang hakiki dari keragaman biologi dan lingkungan, genetik, sosial, ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya dan pentingnya bangsa ternak, dan tanggung jawab etika untuk memastikan sumber daya genetik tersedia bagi generasi manusia di masa yang akan datang.

Erosi genetik merupakan masalah nasional dan internasional dimana sejumlah bangsa ternak berada da- lam status beresiko kemusnahan. The State of the World’s Animal Genetic Resources menyediakan rang-kuman pertama tentang status dan trend SDGT serta kemampuan untuk mengatur sumber daya pada tingkat nasional, regional dan global. Data nasional dan sistem informasi untuk SDGT terkadang belum tersedia dengan lengkap.

Pendataan, pemantauan trend dan resiko terkait serta karakterisasi haruslah di perkuat dan dipertahankan guna membantu dalam menentukan prioritas konservasi dan strategi pemuliaan SDGT. Dalam beberapa kasus terjadinya peperangan, epidemik penyakit, musim kering yang berkepanjangan dan kasus emergensi lingkungan lainnya, maka ancaman terhadap SDGT sangat dimung- kinkan bersifat mendadak dan memerlukan tanggapan

seketika. Pemantauan resiko pada level negara akan sangat menolongdalam membantu sistem peringatan dini dan mekanisme tanggap pada tingkat nasionalregional dan global.

1.3 Program Aksi

Sangat disadari bahwa tanggung jawab utama pelaksanaan Rencana Aksi Globa Sumber Daya Genetik Ternak sangat tergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah. Namun diperlukan komitmen guna mengambil langkah penting pelaksanaan Rencana Aksi Global Sumber Daya Genetik Ternak, terkait dengan sumber daya dan kapasitas nasional. Untuk itu sangat diharapkan bahwa semua komponen masyarakat dapat aktif terjun dalam kegiatan ini.

Program Aksi

1. Melaksanakan pendataan yang lengkap tentang lokasi populasi, trend dan karakteristik SDGT.

2. Memperluas karakterisasi dan pemantauan trend perubahan dan resiko yang dihadapi oleh SDGT.

3. Memacu pemantapan tanggung jawab kelemba- gaan dan prasarana untuk memonitor trend peru- bahan SDGT (misal populasi dan keragaman gene- tik), termasuk di antaranya sistem identifikasi, pendaftaran dan sistem tetua (pedigree)

4. Mempromosikan pendekatan partisipatif untuk kar- katerisasi, inventarisasi dan monitoring trend dan resiko terkait yang menaungi kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk di antaranya pemelihara ternak dan peneliti.

5. Melaksanakan kerjasama internasional dalam pe- mantauan trend dan resiko terkait, pendataan dan kegiatan karakterisasi di antara negara yang

memiliki bangsa ternak yang sama dan mempunyai sistem produksi serupa.

6. Menguatkan sistem informasi global dan regional dan jejaring untuk pendataan, pemantauan dan karakterisasi. Inter alia, selain dari itu yang terdapat di FAO, the Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) dan the Global Data bank for Animal Genetic Resources for Food and Agriculture harus diperkuat untuk memperoleh, mengevaluasi dan memantapkan informasi, baik dari pangkalan data nasional dan sistem pemantauan maupun penyebaran informasi tersebut, dan mempertegas ancaman serta kebutuhan yang ada.

7. Memantapkan atau menguatkan sistem peringatan dini dan sistem tanggap terhadap bangsa ternak yang berada dalam kondisi terancam pemusnahan melalui pembangunan mekanisme global peman- tauan resiko dan dimasukkannya kriteria peringatan dini dalam pangkalan data yang ada.

Haruslah diwaspadai bahwa kebutuhan hasil ternak di masa mendatang hendaknya dipenuhi dalam konteks pertanian dan pembangunan yang berkelanjutan, dimana semua ini membutuhkan pendekatan integratif untuk pembangunan ekonomi serta untuk memenuhi tujuan sosial, budaya dan lingkungan. Sangat dipahami keinginan untuk menerapkan pendekatan manajemen yang meng- gabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern yang terbaik, dan kebutuhan untuk menerapkan pendekatan agroekosistem dan praktek manajemen sumber daya alam yang terintegrasi.

BAB II

KAMBING GEMBRONG 2.1 Lokasi Pemeliharaan

Pemeliharaan kambing Gembrong tersentralisasi di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, dilakukan dengan sistem intensif, yaitu kambing dikandangkan secara terus mene rus. Pakan yang diberikan berbahan dasar rumput gajah dan hijauan lainnya seperti daun Gamal dengan supple mentasi konsentrat ampas tahu. Pemeliharaan kambing Gembrong tersaji pada Gambar 2.2.

2.2 Klasifikasi Kambing Gembrong

Kalsifikasi kambing Gembrong adalah sebagai berikut ini.

a. Kingdom : Animalia b. Phylum : Chordata c. Class : Mammalia d. Order : Artiodactyla e. Family : Bovidae f. Genus : Capra

g. Species : Capra aegagrus h. Sub species : Capra aegagrus hircus i. Nama Indonesia : Kambing Gembrong j. Nama lokal Bali : Kambing Gembrong 2.3 Lingkungan

Hasil survey pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pemeliharaan kambing Gembrong saat ini tersen- tralisasi di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebagai sentra konservasi kambing Gembrong yang berlokasi di latitude -

memiliki bangsa ternak yang sama dan mempunyai sistem produksi serupa.

6. Menguatkan sistem informasi global dan regional dan jejaring untuk pendataan, pemantauan dan karakterisasi. Inter alia, selain dari itu yang terdapat di FAO, the Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) dan the Global Data bank for Animal Genetic Resources for Food and Agriculture harus diperkuat untuk memperoleh, mengevaluasi dan memantapkan informasi, baik dari pangkalan data nasional dan sistem pemantauan maupun penyebaran informasi tersebut, dan mempertegas ancaman serta kebutuhan yang ada.

7. Memantapkan atau menguatkan sistem peringatan dini dan sistem tanggap terhadap bangsa ternak yang berada dalam kondisi terancam pemusnahan melalui pembangunan mekanisme global peman- tauan resiko dan dimasukkannya kriteria peringatan dini dalam pangkalan data yang ada.

Haruslah diwaspadai bahwa kebutuhan hasil ternak di masa mendatang hendaknya dipenuhi dalam konteks pertanian dan pembangunan yang berkelanjutan, dimana semua ini membutuhkan pendekatan integratif untuk pembangunan ekonomi serta untuk memenuhi tujuan sosial, budaya dan lingkungan. Sangat dipahami keinginan untuk menerapkan pendekatan manajemen yang meng- gabungkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern yang terbaik, dan kebutuhan untuk menerapkan pendekatan agroekosistem dan praktek manajemen sumber daya alam yang terintegrasi.

BAB II

KAMBING GEMBRONG 2.1 Lokasi Pemeliharaan

Pemeliharaan kambing Gembrong tersentralisasi di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, dilakukan dengan sistem intensif, yaitu kambing dikandangkan secara terus mene rus. Pakan yang diberikan berbahan dasar rumput gajah dan hijauan lainnya seperti daun Gamal dengan supple mentasi konsentrat ampas tahu. Pemeliharaan kambing Gembrong tersaji pada Gambar 2.2.

2.2 Klasifikasi Kambing Gembrong

Kalsifikasi kambing Gembrong adalah sebagai berikut ini.

a. Kingdom : Animalia b. Phylum : Chordata c. Class : Mammalia d. Order : Artiodactyla e. Family : Bovidae f. Genus : Capra

g. Species : Capra aegagrus h. Sub species : Capra aegagrus hircus i. Nama Indonesia : Kambing Gembrong j. Nama lokal Bali : Kambing Gembrong 2.3 Lingkungan

Hasil survey pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa pemeliharaan kambing Gembrong saat ini tersen- tralisasi di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebagai sentra konservasi kambing Gembrong yang berlokasi di latitude -

8.4630 (lintang utara) dan longitude 115.62404 (lintang selatan) dengan ketinggian 42 m dari atas per mukaan laut.

Jumlah populasi yang ada sebanyak 34 ekor dikelola oleh kelompok ternak “Wisnu Negara” dengan ketua kelom- poknya adalah I Wayan Mudartha.

2.4 Ciri Kambing Gembrong

Kambing Gembrong yang juga dikenal dengan nama local “kambing bulu dawe” adalah tergolong kambing unik berambut panjang endemik Bali karena hanya dijumpai di salah satu kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Bali. Pada awal Maret 2013, populasi kambing Gembrrong hanya 20 ekor si Sentra penangkaran, yaitu di Desa Tumbu dan 1 ekor di Desa Bugbug. Populasi yang sudah sangat kritis tersebut bila tidak dtangani serius, maka asset kebanggaan bangsa yang tidak ternilai harganya akan punah (Sulandari et al., 2013). Hasil survey bulan Maret 2004, populasi kambing Gembrong di Kabupaten Karang asem sudah meningkat menjadi 34 ekor.

Saat ini, tingkat kehilangan rumpun ternak local paling tinggi dijumpai di Negara-negara berkembang (FAO, 2007) termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, poplasi kambing Gem- brong yang ada saat ini perlu diselamatkan, karena merupakan salah satu plasma nutfah kebanggaan Indo- nesia. Karakter genetik dan morfologi yang telah ter bentuk dari setiap rumpun mempunyai gen kombinasi yang unik karena proses adaptasi ke beberapa lingkungan yang berbeda (Zein et al., 2012). Kombinasi tersebut dapat dibagi menjadi banyak populasi rumpun ternak yang sulit untuk dibentuk lagi. Oleh sebab itu, kehilangan rumpun ternak merupakan kerugian besar bagi masyarakat, bang- sa, dan Negara.

Pelestarian terhadap sumber daya genetik ternak local khususnya kambing Gembrong sebagai bagian dari

komponen keanekaragaman hayati adalah hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian, dan per kembangan social di masyarakat di masa yang akan datang. Mengingat kambing Gembrong yang terdapat di Kabupaten Karangasem merupakan plasma nutfah endemik Bali dan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, maka penggalian informasi data tentang sumber genetik kambing Gembrong sangat penting artinya.

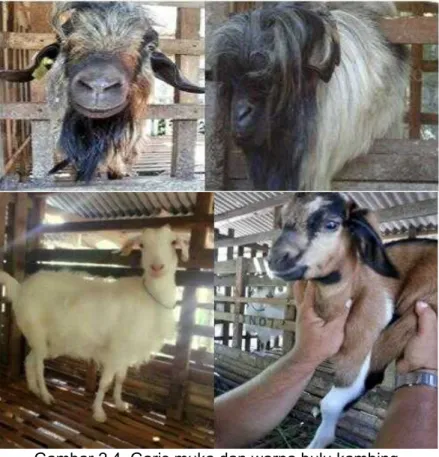

Secara fenotipik, cirri khas kambing Gembrong jantan yaitu memiliki rambut panjang sekitar 15-25 cm (Gambar 2.1) dan bahkan dapat menutupi bagian muka dan telinga.

Sedangkan kambing Gembrong betina memiliki panjang rambut sekitar 2-3 cm (Gambar 2.1) dengan variasi warna bulu yang bermacam-macam, seperti warna putih, cokelat, hitam, atau warna campuran yang umumnya didominasi oleh warna putih.

Pengetahuan anatomi kambing Gembrong bagi peter- nak kambing Gembrong sangatlah penting. Peternak kambing Gembrong yang mengetahui dan memahami tentang anatomi kambing Gembrong akan dapat memak simalkan faktor-faktor produksi dan dapat mengatasi permasalahan kambing Gembrong khususnya masalah kesehatan dan produktivitas. Selain itu dengan mengetahui anatomi kambing Gembrong, juga dapat mempermudah dalam menentukan strategi konservasi. Adapun anatomi kambing Gembrong adalah sebagai berikut ini.

Kepala/Garis muka: garis muka kambing Gembrong menunjukkan garis muka lurus, sedangkan kambing Kacang memiliki garis muka yang cekung. Lebih jelas nya tersaji pada Gambar 2.3.

Bulu: tubuh kambing Gembrong hampir seluruhnya ditumbuhi bulu kecuali mulut dan sekitar hidung. Bulu ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dari pengaruh suhu luar yang mudah berubah-rubah dan

8.4630 (lintang utara) dan longitude 115.62404 (lintang selatan) dengan ketinggian 42 m dari atas per mukaan laut.

Jumlah populasi yang ada sebanyak 34 ekor dikelola oleh kelompok ternak “Wisnu Negara” dengan ketua kelom- poknya adalah I Wayan Mudartha.

2.4 Ciri Kambing Gembrong

Kambing Gembrong yang juga dikenal dengan nama local “kambing bulu dawe” adalah tergolong kambing unik berambut panjang endemik Bali karena hanya dijumpai di salah satu kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Bali. Pada awal Maret 2013, populasi kambing Gembrrong hanya 20 ekor si Sentra penangkaran, yaitu di Desa Tumbu dan 1 ekor di Desa Bugbug. Populasi yang sudah sangat kritis tersebut bila tidak dtangani serius, maka asset kebanggaan bangsa yang tidak ternilai harganya akan punah (Sulandari et al., 2013). Hasil survey bulan Maret 2004, populasi kambing Gembrong di Kabupaten Karang asem sudah meningkat menjadi 34 ekor.

Saat ini, tingkat kehilangan rumpun ternak local paling tinggi dijumpai di Negara-negara berkembang (FAO, 2007) termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, poplasi kambing Gem- brong yang ada saat ini perlu diselamatkan, karena merupakan salah satu plasma nutfah kebanggaan Indo- nesia. Karakter genetik dan morfologi yang telah ter bentuk dari setiap rumpun mempunyai gen kombinasi yang unik karena proses adaptasi ke beberapa lingkungan yang berbeda (Zein et al., 2012). Kombinasi tersebut dapat dibagi menjadi banyak populasi rumpun ternak yang sulit untuk dibentuk lagi. Oleh sebab itu, kehilangan rumpun ternak merupakan kerugian besar bagi masyarakat, bang- sa, dan Negara.

Pelestarian terhadap sumber daya genetik ternak local khususnya kambing Gembrong sebagai bagian dari

komponen keanekaragaman hayati adalah hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan, pertanian, dan per kembangan social di masyarakat di masa yang akan datang. Mengingat kambing Gembrong yang terdapat di Kabupaten Karangasem merupakan plasma nutfah endemik Bali dan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, maka penggalian informasi data tentang sumber genetik kambing Gembrong sangat penting artinya.

Secara fenotipik, cirri khas kambing Gembrong jantan yaitu memiliki rambut panjang sekitar 15-25 cm (Gambar 2.1) dan bahkan dapat menutupi bagian muka dan telinga.

Sedangkan kambing Gembrong betina memiliki panjang rambut sekitar 2-3 cm (Gambar 2.1) dengan variasi warna bulu yang bermacam-macam, seperti warna putih, cokelat, hitam, atau warna campuran yang umumnya didominasi oleh warna putih.

Pengetahuan anatomi kambing Gembrong bagi peter- nak kambing Gembrong sangatlah penting. Peternak kambing Gembrong yang mengetahui dan memahami tentang anatomi kambing Gembrong akan dapat memak simalkan faktor-faktor produksi dan dapat mengatasi permasalahan kambing Gembrong khususnya masalah kesehatan dan produktivitas. Selain itu dengan mengetahui anatomi kambing Gembrong, juga dapat mempermudah dalam menentukan strategi konservasi. Adapun anatomi kambing Gembrong adalah sebagai berikut ini.

Kepala/Garis muka: garis muka kambing Gembrong menunjukkan garis muka lurus, sedangkan kambing Kacang memiliki garis muka yang cekung. Lebih jelas nya tersaji pada Gambar 2.3.

Bulu: tubuh kambing Gembrong hampir seluruhnya ditumbuhi bulu kecuali mulut dan sekitar hidung. Bulu ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dari pengaruh suhu luar yang mudah berubah-rubah dan

menjaga kambing dari terpaan air. Bulunya bermacam -macam, menempel erat dan terurai. Warna bulu kambing Gembrong hampir 75% didominasi oleh warna putih/krem dari populasi kambing yang ada.

Warna bulu cokelat sebanyak 5% dan warna campuran (putih, krim, cokelat, dan hitam) sebanyak 20%. Hasil pengamatan rambut yang berasal dari 7 individu kambing Gem brong dengan menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope) menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan struktur rambut di antara 7 individu kambing Gembrong yang dianalisis (Sulandari et al., 2013)

Tanduk: tanduk kambing Gembrong berwarna cokelat gelap seperti umumnya warna tanduk kambing yang lain. Tanduk melingkar kebelakang samping.

Suara: suara kambing Gembrong tidak spesifik dan umunya hampir sama dengan suara kambing lainnya.

Telinga: posisi elinga kambing Gembrong secara umum mengarah pada posisi tegak ke samping.

2.5 Produksi dan Reproduksi

Sistem perkembangbiakan kambing Gembrong adalah dengan beranak, tetapi proses tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan terbentuknya individu baru. Sistem perka- winan masih dilakukan secara alami dengan menggunakan pejantan kambing Gembrong setempat.

Hasil wawancara dengan ketua kelompok ternak di sentra penangkaran kambing mendapatkan bahwa rataan kelahiran anak adalah 1,5 ekor per kelahiran. Rataan bobot lahir anak kambing jantan adalah 1,88 kg dan betina 1,82 kg. Bobot kambing Gembrong dewasa berkisar antara 30- 35 kg, dan bobot kambing betina berkisar antara 19-25 kg.

2.6 Manfaat dan Kegunaan

Kambing Gembrong merupakan kambing dwi guna, sehingga manfaat utama kambing Gembrong adalah sebagai penghasil susu dan daging. Selain itu, manfaat lain yang bernilai ekonomi tinggi adalah warna bulu. Warna bulu yang mempunyai nilai ekonomi tertinggi adalah bulu putih. Namun sampai saat ini, karena popolasinya hampir punah, sejak 10 tahun terakhir tidak pernah diperjual belikan. Padahal penawaran untuk memelihara kambing Gembrong sangat banyak dengan nilai penawaran tertinggi 15 juta rupiah per ekor.

Gambar 2.1. Bulu kambing Gembrong yang panjang sampai menutupi mata (kiri) dan kambing Gembrong

betina (kanan)

menjaga kambing dari terpaan air. Bulunya bermacam -macam, menempel erat dan terurai. Warna bulu kambing Gembrong hampir 75% didominasi oleh warna putih/krem dari populasi kambing yang ada.

Warna bulu cokelat sebanyak 5% dan warna campuran (putih, krim, cokelat, dan hitam) sebanyak 20%. Hasil pengamatan rambut yang berasal dari 7 individu kambing Gem brong dengan menggunakan SEM (Scanning Electron Microscope) menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan struktur rambut di antara 7 individu kambing Gembrong yang dianalisis (Sulandari et al., 2013)

Tanduk: tanduk kambing Gembrong berwarna cokelat gelap seperti umumnya warna tanduk kambing yang lain. Tanduk melingkar kebelakang samping.

Suara: suara kambing Gembrong tidak spesifik dan umunya hampir sama dengan suara kambing lainnya.

Telinga: posisi elinga kambing Gembrong secara umum mengarah pada posisi tegak ke samping.

2.5 Produksi dan Reproduksi

Sistem perkembangbiakan kambing Gembrong adalah dengan beranak, tetapi proses tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan terbentuknya individu baru. Sistem perka- winan masih dilakukan secara alami dengan menggunakan pejantan kambing Gembrong setempat.

Hasil wawancara dengan ketua kelompok ternak di sentra penangkaran kambing mendapatkan bahwa rataan kelahiran anak adalah 1,5 ekor per kelahiran. Rataan bobot lahir anak kambing jantan adalah 1,88 kg dan betina 1,82 kg. Bobot kambing Gembrong dewasa berkisar antara 30- 35 kg, dan bobot kambing betina berkisar antara 19-25 kg.

2.6 Manfaat dan Kegunaan

Kambing Gembrong merupakan kambing dwi guna, sehingga manfaat utama kambing Gembrong adalah sebagai penghasil susu dan daging. Selain itu, manfaat lain yang bernilai ekonomi tinggi adalah warna bulu. Warna bulu yang mempunyai nilai ekonomi tertinggi adalah bulu putih. Namun sampai saat ini, karena popolasinya hampir punah, sejak 10 tahun terakhir tidak pernah diperjual belikan. Padahal penawaran untuk memelihara kambing Gembrong sangat banyak dengan nilai penawaran tertinggi 15 juta rupiah per ekor.

Gambar 2.1. Bulu kambing Gembrong yang panjang sampai menutupi mata (kiri) dan kambing Gembrong

betina (kanan)

Gambar 2.2. Pemeliharaan kambing Gembrong di sentra konservasi kambing Gembrong di Desa Tumbu,

Karangasem

Gambar 2.3. Sentra konservasi kambing Gembrong di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan

Karangasem, Kabupaten Karangasem

Gambar 2.4. Garis muka dan warna bulu kambing Gembrong

Gambar 2.2. Pemeliharaan kambing Gembrong di sentra konservasi kambing Gembrong di Desa Tumbu,

Karangasem

Gambar 2.3. Sentra konservasi kambing Gembrong di Dusun Ujung Tengah, Desa Tumbu, Kecamatan

Karangasem, Kabupaten Karangasem

Gambar 2.4. Garis muka dan warna bulu kambing Gembrong

BAB III.

ANJING KINTAMANI 3.1 Lokasi Pemeliharaan

Anjing Kintamani Bali banyak ditemukan didaerah pe- gunungan Kintamani, Kabupaten Bangli pulau Bali. Anjing Bali yang lazim disebut anjing Kintamani adalah jenis anjing lokal yang banyak dijumpai di kawasan pegunungan Batur, Kabupateng Bangli.

Anjing ini sebenarnya sudah dikenal lama oleh masya- rakat Bali, sejak tahun 1970-an telah diperjual belikan oleh masyarakat setempat, di kawasan wisata Kintamani dan juga di daerah perkotaan, seperti Denpasar. Oleh karena itu lokasi pemeliharaan anjing tersebut sudah menyebar hampir ke seluruh Bali.

3.2 Klasifikasi Anjing Kintamai

Klasifikasi anjing Kintamani dapat diuraikan sebagai berikut ini

a. Famili : Canidea b. Genus : Canis

c. Species : Canis lupus familiaris var Bali - Kintamani d. Nama Indonesia: Anjing Kintamani

e. Nama Lokal Bali: Anjing Gembrong 3.3 Lingkungan

Seperti halnya dengan anjing lainnya yang ada di dunia, anjing bali (Kintamani) dikelompokkan dalam suku Canis familiaris var Bali-Kintamani. Dikatakan demikian karena habitat dan kawasan sebaran populasi meliputi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Provensi Bali.

Karena habitatnya di kawasan pegunungan, maka sebagai kompensasinya adalah bulunya tebal yang berfungsi

sebagai selimut tubuhnya. Pada tahun 1980-an di Desa Sukawana yang paling banyak populasinya, sehingga daerah ini dianggap sebagai asal-usul anjing bali (Kinta- mani), bahkan sebagai kawasan plasma nutfah, namun asal-usul yang pasti belum banyak diungkapkan atau diketahui melalui penelitian dan kepustakaan, hanya sekedar opini dan wacana.

Masyarakat Pulau Bali, khususnya masyarakat Kinta- mani telah lama mengenal dan memelihara Anjing Kinta- mani sebagai anjing khas Pulau Dewata. Keberadaannya dikenal sebagai anjing Gembrong berasal dari Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Namun hanya sebagian kecil masyarakat memelihara secara intesif, sedangkan kebanyakan kurang mengurus anjingnya dan dibiarkan berkeliaran, kadang lupa memberi makan, walaupun rasa memiliki anjing tersebut tetap besar.

Ironisnya sampai saat ini sebagian masyarakat ada yang beranggapan setiap anjing yang berbulu tebal (gembrong) berasal dan daerah Kintamani tanpa ciri-ciri yang jelas disebut Anjing Kintamani. Pemyataan itu tidak bisa disalahkan, karena sejarah anjing Kintamani sampai sekarang belum ada yang mengungkapkan asal-usulnya, yang banyak ditulis adalah hubungan manusia dan anjing.

Diisyaratkan melalui legenda, hikayat, dongeng-dongeng ataupun melalui lukisan ataupun relief pahatan para seniman pada masanya. Bahkan Cites Gilimanuk hanya mengungkap keberadaan hubungan antara manusia dan anjing. Barangkali hubungan ini terjalin sejak era Bali kuno (Rahardjo, 2005). Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli memiliki ordinat yang terletak pada latitude -8.190044 Lintang Selatan (LS), dan longitude 115,320485 dengan ketinggian tempat 2000 feet dari permukaan laut.

BAB III.

ANJING KINTAMANI 3.1 Lokasi Pemeliharaan

Anjing Kintamani Bali banyak ditemukan didaerah pe- gunungan Kintamani, Kabupaten Bangli pulau Bali. Anjing Bali yang lazim disebut anjing Kintamani adalah jenis anjing lokal yang banyak dijumpai di kawasan pegunungan Batur, Kabupateng Bangli.

Anjing ini sebenarnya sudah dikenal lama oleh masya- rakat Bali, sejak tahun 1970-an telah diperjual belikan oleh masyarakat setempat, di kawasan wisata Kintamani dan juga di daerah perkotaan, seperti Denpasar. Oleh karena itu lokasi pemeliharaan anjing tersebut sudah menyebar hampir ke seluruh Bali.

3.2 Klasifikasi Anjing Kintamai

Klasifikasi anjing Kintamani dapat diuraikan sebagai berikut ini

a. Famili : Canidea b. Genus : Canis

c. Species : Canis lupus familiaris var Bali - Kintamani d. Nama Indonesia: Anjing Kintamani

e. Nama Lokal Bali: Anjing Gembrong 3.3 Lingkungan

Seperti halnya dengan anjing lainnya yang ada di dunia, anjing bali (Kintamani) dikelompokkan dalam suku Canis familiaris var Bali-Kintamani. Dikatakan demikian karena habitat dan kawasan sebaran populasi meliputi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Provensi Bali.

Karena habitatnya di kawasan pegunungan, maka sebagai kompensasinya adalah bulunya tebal yang berfungsi

sebagai selimut tubuhnya. Pada tahun 1980-an di Desa Sukawana yang paling banyak populasinya, sehingga daerah ini dianggap sebagai asal-usul anjing bali (Kinta- mani), bahkan sebagai kawasan plasma nutfah, namun asal-usul yang pasti belum banyak diungkapkan atau diketahui melalui penelitian dan kepustakaan, hanya sekedar opini dan wacana.

Masyarakat Pulau Bali, khususnya masyarakat Kinta- mani telah lama mengenal dan memelihara Anjing Kinta- mani sebagai anjing khas Pulau Dewata. Keberadaannya dikenal sebagai anjing Gembrong berasal dari Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Namun hanya sebagian kecil masyarakat memelihara secara intesif, sedangkan kebanyakan kurang mengurus anjingnya dan dibiarkan berkeliaran, kadang lupa memberi makan, walaupun rasa memiliki anjing tersebut tetap besar.

Ironisnya sampai saat ini sebagian masyarakat ada yang beranggapan setiap anjing yang berbulu tebal (gembrong) berasal dan daerah Kintamani tanpa ciri-ciri yang jelas disebut Anjing Kintamani. Pemyataan itu tidak bisa disalahkan, karena sejarah anjing Kintamani sampai sekarang belum ada yang mengungkapkan asal-usulnya, yang banyak ditulis adalah hubungan manusia dan anjing.

Diisyaratkan melalui legenda, hikayat, dongeng-dongeng ataupun melalui lukisan ataupun relief pahatan para seniman pada masanya. Bahkan Cites Gilimanuk hanya mengungkap keberadaan hubungan antara manusia dan anjing. Barangkali hubungan ini terjalin sejak era Bali kuno (Rahardjo, 2005). Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli memiliki ordinat yang terletak pada latitude -8.190044 Lintang Selatan (LS), dan longitude 115,320485 dengan ketinggian tempat 2000 feet dari permukaan laut.

3.4 Ciri-ciri Anjing Kintamani

Anjing ini dapat digolongkan dalam kelompok anjing pekerja dengan ukuran sedang, memiliki keseimbangan tubuh dan proporsi tubuh yang baik dengan pertu- langan yang kuat serta dibungkus oleh otot yang kuat.

Gambaran umum bentuk anjing kintamani tersaji pada Gambar 3.1.

Anjing kintamani memiliki rambut yang panjang (moderat) dengan warna putih spesifik, hitam, atau cokelat.

Anjing Kintamani memiliki sifat pemberani, tangkas, was pada dan curiga yang cukup tinggi. Merupakan anjing penjaga (guard dog) yang cukup handal, sebagai pengabdi yang baik terhadap pemiliknya, loyal terhadap seluruh keluarga pemilik dan tidak lupa pada pemilik atau pera- watnya.

Anjing Kintamani (Bali) suka menyerang anjing atau hewan lain yang memasuki wilayah kekuasaannya dan juga menggaruk-garuk tanah sebagai tempat perlindungan.

Pergerakannya bebas, ringan dan lentur. Kepala bagian atas lebar dengan dahi dan pipi datar, moncong proporsional dan kuat terhadap ukuran bentuk kepala, rahang tampak kuat dan kompak, memiliki gigi-geligi kuat dengan gerakan gigi seperti menggunting, bibir berwama hitam atau cokelat tua. Telinganya tebal, kuat, berdiri berbentuk V terbalik dengan ujung agak membulat. Jarak antara kedua telinga cukup lebar, panjang telinga kurang lebih sama bila dibandingkan dengan jarak antara dasar dua telinga bagian dalam dengan sudut mata luar.

Mata berbentuk lonjong seperti buah almond dengan bola mata berwarna cokelat gelap dan bulu mata berwarna putih. Hidung berwarna hitam atau coklat tua dan warna hidung ini sering berubah karena penambahan umur dan musim.

Distribusi warna bulu pada anjing Kintamani dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

1. Warna rambut putih sedikit kemerahan dengan warna coklat-kemerahan pada telinga, rambut di bagian belakang paha dan ujung ekornya.

2. Warna hitam mulus atau dengan dada putih sedikit.

3. Warna coklat muda atau cokiat tua dengan ujung moncong kehitaman, sering disebut oleh masya- rakat sebagai warna Bang-bungkem.

4. Warna dasar coklat atau coklat muda dengan garis- garis warna kehitaman, yang oleh masyara- kat disebut warna poleng atau anggrek.

Anjing Kintamani jantan mempunyai tinggi badan 45 cm sampai 55 cm dan anjing betina memiliki tinggi badan 40 cm sampai 45 cm. Dengan warna rambut kebanyakan berwarna putih spesifik (sedikit kemerahan) dengan warna merah kecoklatan (krem) pada ujung telinga, ekor dan rambut di belakang paha. Warna lainnya adalah hitam mulus dan cokelat dengan moncong berwarna hitam (bang- bungkem), pigmentasi kulit, hidung, bibir kelopak mata, skrotum, anus, dan telapak kaki berwarna hitam atau cokelat gelap.

Lehernya tampak anggun dengan panjang sedang, kuat dengan perototan yang kuat pula. Dada dalam dan lebar, punggung datar, panjangnya sedang dengan otot yang baik. Badan anjing betina relatif lebih panjang dari jantan, dan umumnya berwarna hitam. Bentuk fisik anjing betina tersaji pada Gambar 3.1.

Anjing Kintamani (Bali) memiliki rambut krah (badong) panjang berbentuk kipas di daerah gumba, makin panjang rambut badong makin baik. Kaki agak panjang, kuat dan lurus jika dilihat dan depan atau belakang. Tumit tanpa tajir, gerakan kaki ringan. Ekor memiliki rambut yang bersurai, posisinya tegak membentuk sudut 45 derajat atau sedikit

3.4 Ciri-ciri Anjing Kintamani

Anjing ini dapat digolongkan dalam kelompok anjing pekerja dengan ukuran sedang, memiliki keseimbangan tubuh dan proporsi tubuh yang baik dengan pertu- langan yang kuat serta dibungkus oleh otot yang kuat.

Gambaran umum bentuk anjing kintamani tersaji pada Gambar 3.1.

Anjing kintamani memiliki rambut yang panjang (moderat) dengan warna putih spesifik, hitam, atau cokelat.

Anjing Kintamani memiliki sifat pemberani, tangkas, was pada dan curiga yang cukup tinggi. Merupakan anjing penjaga (guard dog) yang cukup handal, sebagai pengabdi yang baik terhadap pemiliknya, loyal terhadap seluruh keluarga pemilik dan tidak lupa pada pemilik atau pera- watnya.

Anjing Kintamani (Bali) suka menyerang anjing atau hewan lain yang memasuki wilayah kekuasaannya dan juga menggaruk-garuk tanah sebagai tempat perlindungan.

Pergerakannya bebas, ringan dan lentur. Kepala bagian atas lebar dengan dahi dan pipi datar, moncong proporsional dan kuat terhadap ukuran bentuk kepala, rahang tampak kuat dan kompak, memiliki gigi-geligi kuat dengan gerakan gigi seperti menggunting, bibir berwama hitam atau cokelat tua. Telinganya tebal, kuat, berdiri berbentuk V terbalik dengan ujung agak membulat. Jarak antara kedua telinga cukup lebar, panjang telinga kurang lebih sama bila dibandingkan dengan jarak antara dasar dua telinga bagian dalam dengan sudut mata luar.

Mata berbentuk lonjong seperti buah almond dengan bola mata berwarna cokelat gelap dan bulu mata berwarna putih. Hidung berwarna hitam atau coklat tua dan warna hidung ini sering berubah karena penambahan umur dan musim.

Distribusi warna bulu pada anjing Kintamani dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu:

1. Warna rambut putih sedikit kemerahan dengan warna coklat-kemerahan pada telinga, rambut di bagian belakang paha dan ujung ekornya.

2. Warna hitam mulus atau dengan dada putih sedikit.

3. Warna coklat muda atau cokiat tua dengan ujung moncong kehitaman, sering disebut oleh masya- rakat sebagai warna Bang-bungkem.

4. Warna dasar coklat atau coklat muda dengan garis- garis warna kehitaman, yang oleh masyara- kat disebut warna poleng atau anggrek.

Anjing Kintamani jantan mempunyai tinggi badan 45 cm sampai 55 cm dan anjing betina memiliki tinggi badan 40 cm sampai 45 cm. Dengan warna rambut kebanyakan berwarna putih spesifik (sedikit kemerahan) dengan warna merah kecoklatan (krem) pada ujung telinga, ekor dan rambut di belakang paha. Warna lainnya adalah hitam mulus dan cokelat dengan moncong berwarna hitam (bang- bungkem), pigmentasi kulit, hidung, bibir kelopak mata, skrotum, anus, dan telapak kaki berwarna hitam atau cokelat gelap.

Lehernya tampak anggun dengan panjang sedang, kuat dengan perototan yang kuat pula. Dada dalam dan lebar, punggung datar, panjangnya sedang dengan otot yang baik. Badan anjing betina relatif lebih panjang dari jantan, dan umumnya berwarna hitam. Bentuk fisik anjing betina tersaji pada Gambar 3.1.

Anjing Kintamani (Bali) memiliki rambut krah (badong) panjang berbentuk kipas di daerah gumba, makin panjang rambut badong makin baik. Kaki agak panjang, kuat dan lurus jika dilihat dan depan atau belakang. Tumit tanpa tajir, gerakan kaki ringan. Ekor memiliki rambut yang bersurai, posisinya tegak membentuk sudut 45 derajat atau sedikit