ABDUL JAMALUDIN

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Kelayakan

Usaha Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus: Bank Sampah Mapess Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan

Jakarta Utara)” adalah benar karya sendiri dan dengan arahan dosen. Dengan ini

saya menyatakan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2014

Abdul Jamaludin

ABSTRAK

ABDUL JAMALUDIN. Analisis Kelayakan Usaha Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Provinsi DKI Jakarta. Dibimbing oleh DWI RACHMINA.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah sampah terbesar di Indonesia. Jumlah sampah pada tahun 2010 sebanyak 6 139.33 ton/hari dan selalu meningkat 1.38% dalam kurun waktu Tahun 1987-2010. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, baik berdasarkan analisis aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi lingkungan dan aspek finansial. Agar usaha ini dapat diaplikasikan, maka digunakan dua skenario yaitu (i) investasi penuh dari program CSR Pertamina, dan (ii) investasi alternative oleh swadaya masyarakat. Berdasarkan aspek aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas layak untuk diusahakan. Berdasarkan analisis finansial kedua skenario layak masing-masing pada skenario I dan II dengan nilai NPV Rp48 345 205 dan Rp130 972 376 ; IRR 10.41 dan 26.91 persen; B/C Ratio 1.22 dan 2.36 dan PBP 7.7 dan 4.85 tahun. Kedua skenario sangat sensitif terhadap penurunan harga plastik dibandingkan penurunan jumlah produksi plastik.

Kata kunci: aspek finansial, aspek non finansial, bank sampah, cash flow

ABSTRACT

ABDUL JAMALUDIN. Feasibility Analysis of Community-Based Waste Management in Jakarta Province. Supervised by DWI RACHMINA.

DKI Jakarta is one of regions with the biggest amount of waste in Indonesia. The amount of waste in 2010 was 6 139.33 tons per day and gradually increases up to 1.38% per year from 1987 to 2010. This research focus on analyze the management of community-based waste in the Village of Kapuk Muara, Penjaringan District, Jakarta Utara Province either based on the analysis of market aspects, technical aspects, management aspects, and socio-economic-environmental aspects and financial aspects. There are two scenarios were used: (i) full investment from Pertamina CSR programs and (ii) alternative investment by non-governmental program. Based on market aspects, technical aspects, management aspects, and socio-economic aspects of the environment shows that community-based waste management business is feasible. Refer to financial analysis of both scenarios is feasible, respectively in scenario I and scenario II with NPV Rp48 345 205 and Rp130 972 376; IRR of 10.41 and 26.91 per cent; B / C ratio of 1.22 and 2.36 and PBP 7.7 and 4.85 years. Both scenarios are very sensitive to deviation of price the amount of plastic compared to the production of plastics.

ANALISIS KELAYAKAN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

BERBASIS KOMUNITAS DI PROVINSI DKI JAKARTA

ABDUL JAMALUDIN

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan

Usaha Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Di Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus: Bank Sampah Mapess Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan

Jakarta Utara)”. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad

SAW karena perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menyeru kepada seluruh alam.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr Ir Dwi Rachmina, M Si selaku dosen pembimbing, Dr Ir Netti Tinaprilla, MM selaku dosen evaluator pada saat kolokium, Yusalina, M Si dan Dr Ir Anna Farianti, MS selaku dosen penguji serta Program Studi Alih Jenis Agribisnis. Selain itu, penghargaan sebesar-besarnya kepada pengelola Bank Sampah Mapess atas dukungan informasi dan datanya.Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah (Ahmad Muhyidin), ibu (Binti Masfufah), Esti Wulandari dan teman-teman seperjuangan (Fadli, Aminudin, Arif Rachman, Ika, Rika, Maman, Bayu Saleh, Muhsin dan Ari).

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Oktober 2014

DAFTAR ISI

Asumsi Dasar dalam Perhitungan Analisis Finansial ... 24

DAFTAR TABEL

1. Kriteria kelayakan aspek finansial 22

2. Kriteria kelayakan aspek non finansial 23

3. Tingkat pendidikan relawan di bank sampah Mapes pada Oktober 2013 27

4. Jumlah rumah tangga dengan cara membuang sampah di DKI Jakarta 45

5. Biaya investasi usaha pengelolaan sampah skenario I 48

6. Biaya investasi usaha pengelolaan sampah skenario II 49

7. Biaya re-investasi skenario I dan skenario II 50

8. Biaya tetap Bank Sampah Mapess 51

9. Biaya variabel Bank Sampah Mapess 51

10. Kriteria kelayakan usaha Bank Sampah Mapess 52

11. Analisis switching value pada skenario I dan skenario II 54

DAFTAR GAMBAR

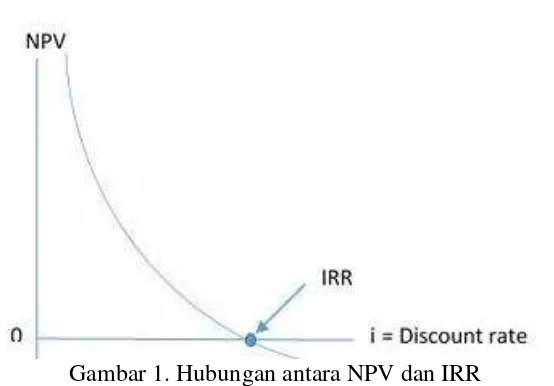

1. Hubungan antara NPV dan IRR 13

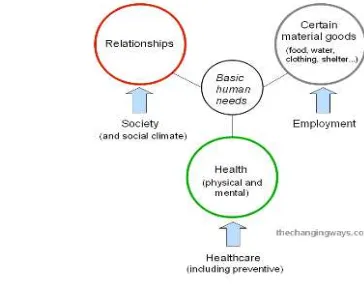

2. Kebutuhan dasar manusia 14

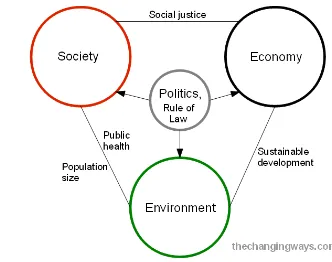

3. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 15

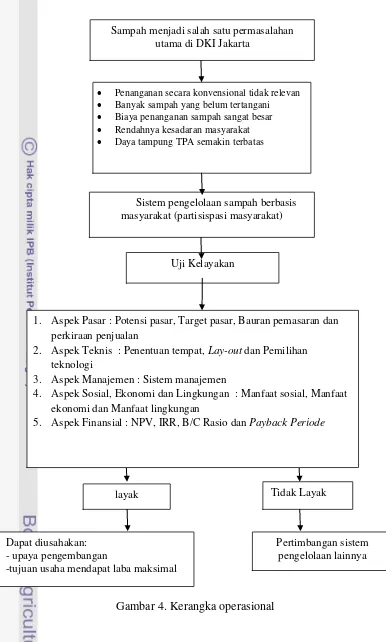

4. Kerangka operasional 18

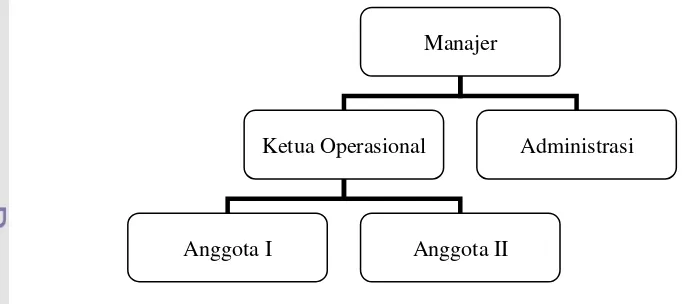

5. Struktur organisasi di Bank Sampah Mapess pada Oktober 2013 27

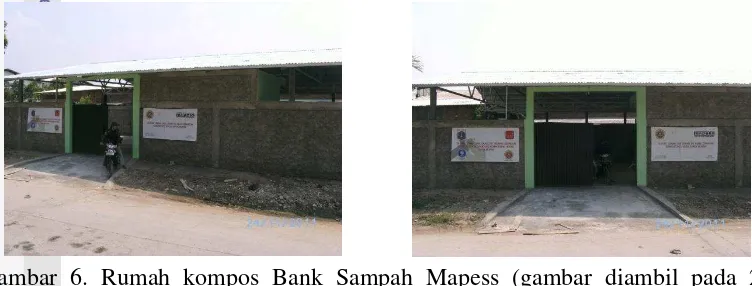

6. Rumah kompos Bank Sampah Mapess (gambar diambil pada 24

November 2011) 28

7. Mesin pengolahan sampah organik; (a) mesin penggiling sampah

organik (b) pengayak kompos 29

8. Mesin penggiling sampah plastik di Bank Sampah Mapess 29

9. Mesin pengepres plastik dan kertas 30

10. Germor (gerobak motor) alat pengangkut sampah dari warga 30

11. Tong komposter sebagai tempat fermentasi kompos 30

12. Timbangan; a) timbangan duduk, b) timbangan gantung 31

13. Proses pembuatan kompos 32

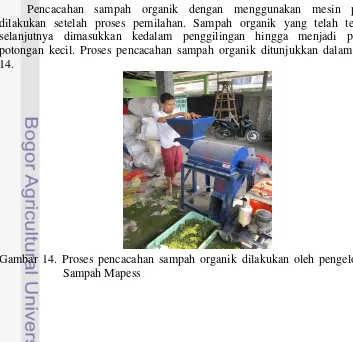

14. Proses pencacahan sampah organik dilakukan oleh pengelola Bank

Sampah Mapess 32

15. Proses fermentasi a) memasukkan sampah dalam komposter, b)

menyemprotkan EM-4 33

16. Kompos yang telah kering sebelum diayak 33

17. Proses pengelolaan sampah anorganik 34

18. Pengumpulan dan penimbangan sampah terpilah 34

19. Penggilingan dan pencucian plastik 35

20. Pengeringan plastik cacah 35

21. Sampah terpilah dari nasabah di Bank Sampah Mapess pada tahun 2012 38

22. Peta Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan 39

23. Layout rumah kompos Bank Sampah Mapess 41

24. Pola membuang sampah di sungai sebelum dan sesudah ada bank

DAFTAR LAMPIRAN

1. Komponen Biaya 59

2. Penyusutan 61

3. Cash Flow 62

4. Tabel laba dan rugi 67

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah lingkungan muncul dari aktifitas ekonomi yang mempunyai dampak eksternal yang negatif atau merugikan. Permasalahan lingkungan yang ada di wilayah perkotaan disebabkan oleh sampah menjadi fokus utama dalam penanganannya. Sampah sering diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, dan umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990; Mariama, 2005). Saat ini, hampir semua pemerintah kota besar di Indonesia terutama di DKI Jakarta mengalami kesulitan dalam mengelola sampah. Jakarta merupakan salah satu daerah dengan jumlah sampah terbesar di Indonesia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi degradasi lingkungan (environmental degredation) yaitu faktor penduduk dan pemerintah. Faktor penduduk mengambil peranan penting dalam proses degradasi lingkungan mulai dari peningkatan penduduk hingga pola hidup (kebiasaan) penduduk, ditambah dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk perkotaan. Semuanya berimplikasi terhadap peningkatan

timbulan1 sampah yang pada akhirnya memberikan dampak lainnya seperti banjir,

sanitasi, kesehatan dan ketidak nyamanan.

Djuwendah (1998) mengatakan bahwa meningkatnya volume timbulan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat pada tahun 1987 jumlah timbulan sampah di DKI Jakarta sebanyak 4 930 ton/hari, sedangkan pada tahun 2010 jumlah timbulan sampah meningkat menjadi 6 139.33 ton/hari. Artinya jumlah timbulan

sampah selalu meningkat sekitar 1.38 persen setiap tahunnya2. Laju peningkatan

jumlah timbulan sampah ini berbanding lurus peningkatan jumlah penduduk di

DKI Jakarta pada kurun waktu 2000-2010 yaitu 1.42 persen pertahun3.

Pemerintah berperan penting dalam mengatur dan memberikan regulasi terhadap proses pengelolaan, penanganan dan pencegahan dampak yang ditimbulkan sampah sehingga dapat meminimalisir tingkat degradasi lingkungan. Indikator kesuksesan regulasi pemerintah terkait jumlah sampah yaitu dengan tertanganinya sampah.

Berbagai alternatif instrumen kebijakan dan solusi dalam penanganan masalah sampah di DKI Jakarta belum mampu mengatasi masalah sampah. Salah satunya masih bersifat konvensional, dimana pemerintah kota mengelola sampah secara eksklusif tanpa melibatkan masyarakat. Sampah secara mekanis dibuang, ditumpuk, ditimbun, diratakan, dipadatkan, dan dibiarkan membusuk serta mengurai sendiri secara alami di tempat pembuangan akhir (TPA).

Pengelolaan sampah secara konvensional tidak lagi relevan dalam penanggulangan permasalahan sampah di perkotaan karena biayanya yang sangat

1

Banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat. Dapat dinyatakan dalam satuan volume maupun berat kapita per hari, atau per luas bangunan, atau per panjang jalan

2

Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta untuk masa 2012 – 2032 (Dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta tahun 2010)

3

besar tidak lagi cocok digunakan dalam hal teknis. Setidaknya sebanyak 800 Milyar/tahun dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah di Ibukota negara ini. Angka yang sangat fantastis dan akan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Tidak hanya itu, tingginya jumlah sampah yang tidak tertangani menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini dinilai tidak relevan. Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta dalam laporan triwulan tahun 2011 menunjukkan bahwa, jumlah sampah yang tertangani sebanyak 5 396.2 ton (87.8%) perhari, sedangkan sampah yang belum tertangani sebanyak 743 ton (12.1%).

Pengelolaan sampah secara konvensional dalam jangka pendek bisa jadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadapa degradasi lingkungan. Akan tetapi, dalam jangka panjang pengelolaan semacam ini menjadi tidak efektif dan efisien. Pengelolaan sampah secara konvensional dianggap tidak efektif karena meski dengan mekanisme penanganan sampah yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kebersihannya yaitu dengan mengangkut sampah-sampah rumah tangga secara periodik kemudian dipindahkan ke suatu wilayah ternyata masih banyak dijumpai sampah-sampah yang menumpuk di pusat kota, sungai dan beberapa sudut di DKI Jakarta. Adapun pengelolaan sampah secara konvensional dianggap tidak efisien karena selain memerlukan biaya pengelolaan yang sangat besar (high cost) juga keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan yang semakin lama semakin menipis dan tidak memungkinkan lagi untuk menampungnya.

Satori (2002) mengatakan bahwa persoalan sampah di perkotaan tidak hanya sekedar masalah pencemaran lingkungan saja, sebagai akibat tidak terangkutnya sampah ke TPA, namun juga karena sulitnya mencari lahan yang dapat digunakan untuk membangun TPA. Selanjutnya dikatakan bahwa kesulitan tersebut disebabkan oleh harga tanah yang cenderung sangat mahal, dan selalu berhadapan dengan reaksi masyarakat yang cenderung negatif. Pernyataan tersebut memperkuat alasan pentingnya membuat sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.

Fakta bahwa hampir semua sampah padat perkotaan dapat diolah untuk menghasilkan material-material yang dapat dipasarkan dan dikelola, sehingga kegiatan penanganan sampah secara eksklusif yang ditangani oleh pemerintah kota dapat diatasi. Sampah padat perkotaan memiliki potensi keuntungan yang besar apabila dapat dihasilkan dari bisnis pengelolaan sampah, sehingga dapat menarik pihak swasta dan masyarakat untuk menjadikan sampah sebagai bisnis yang komersil. Secara ekonomis, manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah lebih besar dari biaya pengelolaan sampah secara konvensional.

Usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas adalah usaha pengelolaan sampah yang tidak menggunakan jasa pemerintah dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaannya. Masyarakat berperan sebagai pengumpul dan pemilah sampah. Selanjutnya, pengolahan sampah dilakukan oleh pihak-pihak pengelola yang berasal dari masyarakat. Seperti di Kelurahan Kapuk Muara, usaha pengelolaan sampah bernama Mapess sudah mampu mengelola sampahnya sendiri tanpa melibatkan jasa pemerintah. Sampah yang berada di lokasi tersebut tidak diangkut secara keseluruhan oleh pemerintah, hanya sampah yang berbahaya dan beracun (B3).

Masyarakat bersama-sama menjalankan tugasnya sehingga mempermudah dalam pengelolaan sampah. Hasil pengumpulan dan pemilahan sampah kemudian diolah menjadi material-material yang bernilai ekonomi, seperti kompos dan penjualan dauran anorganik yang sudah digiling. Jika peran masyarakat dilibatkan akan mempermudah pengelola dan pemerintah dalam menangani masalah sampah. Adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini akan membuka peluang kepada daerah-daerah lainnya sehingga sampah yang menumpuk di setiap lokasi sampah akan berkurang dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Adanya pengelolaan sampah ini dapat perekonomian masyarakat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan. Kondisi tersebut mendorong upaya pengelolaan sampah kota yang lebih baik berdasarkan pada usaha penanganan sampah sedini mungkin, sedekat mungkin dari sumbernya dan sebanyak mungkin mendayagunakan kembali sampah (Sadoko 1993; Djuwendah 1998). Terjadi perubahan pola pembuangan sampah serta meningkatkan pemanfaatan, pengurangan timbulan sampah dan pengolahan sampah yang lebih baik melalui proses reuse, reduce dan recycle.

Perumusan Masalah

Seperti yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya bahwa jumlah timbulan sampah di DKI Jakarta sebanyak 6 139.33 ton/hari dan yang belum tertangani mencapai 12.1 persen (743 ton). Jumlah yang sangat fantastis, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk tertimbun sampah dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan. Keberadaan sampah khususnya sampah organik tidak terpisahkan dari kegiatan agribisnis. Dalam sistem agribisnis sampah seringkali dihiting nol, padahal dalam penanganannya membutuhkan biaya. Pemanfaatan sampah menjadi salah satu usaha sebagai tindakan pencegahan terhadap degradasi lingkungan sekaligus memberi nilai tambah dari sampah yang tidak bernilai menjadi sampah yang bernilai. Sampah dalam jumlah besar dan tidak tertangani tentunya akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadikan kumuh, tidak sehat dan tercemar.

Sampah Terpadu (TPSD)4 Bantargebang memiliki daya tampung sampah sebanyak 4 500 ton sedangkan dengan jumlah sampah yang ada tentu menjadi masih banyak sampah yang belum tertampung sekaligus menjadi pekerjaan rumah yang besar untuk mengatasinya. Secara internal, tidak tertanganinya sampah disebabkan oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan, keterbatasan armada personil kebersihan, biaya yang sangat mahal dan sulitnya mencari lembaga swadaya yang dapat bermitra dengan pemerintah dalam penanganan sampah secara baik. Adanya keterbatasan lahan yang dapat dipergunakan sebagai TPA karena semakin sulitnya memperoleh ruang yang pantas dan jaraknya semakin jauh dari pusat kota, serta diperlukannya dana yang besar untuk pembebasan lahan TPA, merupakan faktor eksternal yang turut mempengaruhi permasalahan persampahan tersebut.

Masyarakat dianggap sebagai salah satu yang sangat berperan penting dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang kurang mendukung akan menghambat kerja pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan secara menyeluruh. Jika proses pengelolaan sampah terjadi hambatan, maka dalam waktu singkat sampah akan menumpuk di mana-mana. Jika masyarakat bersama-sama mengusahakan pengelolaan sampah dengan baik, mengubah paradigma mereka yaitu dari

“sampah merupakan masalah” menjadi “sampah bermanfaat dan bernilai”, maka

pengelolaan sampah akan maksimal.

Salah satu alternatif penanganan sampah adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola sampah, yaitu dengan cara memanfaatkan dan mengolah sampah organik menjadi kompos dan usaha dauran sampah anorganik yang bernilai ekonomi dan sangat berguna bagi bidang petanian serta input bagi industri. Jumlah sampah di DKI Jakarta yang didominasi oleh sampah organik yaitu sebanyak 55.37 persen (3 399.35 ton) berpotensi sebagai bahan baku pembuatan kompos, sisanya sebanyak 44.63 persen (2 739.98 ton) sampah dapat dipasarkan langsung ke penggilingan sampah atau diolah sendiri menjadi plastik daur ulang hingga produk kreativitas lainnya. Dapat dibayangkan berapa banyak kompos dan plastik cacah yang akan dihasilkan dan berapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Jakarta. Selain itu, kegiatan mengkonsumsi produk agribisnis yang selalu menyumbang sampah sehingga seringkali sampah menimbulkan masalah lain dan berdampak terhadap biaya yang tinggi dalam penanganannya, dengan pengelolaan sampah maka sampah menjadi sesuatu yang bernilai dan permasalahan yang timbul akibat sampah pun secara berangsur-angsur dapat tertangani.

Sebagian besar sampah berasal dari sektor perumahan. Masyarakat yang merupakan produsen utama sampah dan sudah seharusnya melibatkan diri dalam penanganan sampah. Mereka mendapatkan insentif dari keterlibatannya tersebut. Pengolahan sampah menjadi kompos dan daur ulang sampah anorganik merupakan pilihan yang tepat, karena hasil penjualan kompos dan daur ulang sampah anorganik tersebut akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk berpartispasi dalam pengelolaan sampah. Keuntungan dalam membangun pengelolaan sampah berbasis komunitas yaitu: 1) mengurangi timbulan sampah, 2) efisiensi biaya hingga dibandingkan dengan sistem pengelolaan sampah secara

4

konvensional, 3) meningkatkan nilai ekonomi dengan penjualan barang daur ulang atau produk diversifikasi lainnya, 4) menciptakan harmonisasi sosial antara banyak pihak.

Adanya biaya investasi awal yang cukup tinggi yang harus untuk usaha tersebut, menyebabkan pengelolaan sampah harus diuji kelayakannya untuk mengetahui apakah memang usaha tersebut memberikan keuntungan. Pemanfaatan teknologi dan mempertimbangkan terhadap skala usaha yang akan dilakukan juga menjadi perhatian utama sehingga dapat menentukan prioritas investasi dan mengurangi pemborosan sumberdaya yang berimplikasi terhadap peningkatan manfaat (benefit) sebagai salah satu tujuan dalam membuat suatu usaha. Apakah pengelolaan sampah berbasis komunitas layak ditinjau dari aspek teknis, aspek pasar, aspek manajemen dan layak untuk dilaksanakan? Apakah pengelolaan sampah berbasis komunitas layak ditinjau dari aspek finansial, serta layakkah untuk dilaksanakan dan perubahan apakah yang mempengaruhi kondisi kelayakan finansial tersebut?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kelayakan usaha pengelolaan sampah DKI Jakarta berbasis

komunitas secara deskriptif jika dilihat dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi lingkungan.

2. Menganalisis kelayakan usaha pengelolaan sampah DKI Jakarta berbasis

komunitas jika dilihat dari aspek finansial (NPV, IRR, Net B/C, PBP).

Manfaat Penelitian

1. Bagi calon investor, pemerintah dan pengusaha pengelolaan sampah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam menjalankan operasional dan dalam membuat rencana kerja selanjutnya. Sebagai badan pelaksana yaitu Bagi Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta, dapat dijadikan sebagai acuan dan alternatif dalam pengelolaan sampah.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan latihan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama kuliah. Serta dapat memberikan wawasan kepada penulis mengenai perkembangan pengelolaan sampah perkotan terutama di DKI Jakarta.

3. Bagi pembaca,

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi yang memerlukan serta sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai, maka

pembatasan pada ruang lingkupnya adalah Analisis Kelayakan Usaha

kasus dilakukan di Bank Sampah Mapess Kapuk Muara, Jakarta Utara. Pengelolaan secara berkomunitas yaitu masyarakat berpartisipasi dalam memilah sampah selanjutnya sampah dikumpulkan dan dikelola oleh komunitas. Masyarakat yang memilah sampah disebut sebagai nasabah, sedangkan yang mengelola sampah adalah petugas bank sampah. Nasabah mendapat uang sebagai ganti dari sampah yang telah dipilah dan ditabung ke bank sampah. Proses pengelolaan yang telah dilakukan oleh Mapess yaitu pengomposan dan penggilingan sampah plastik. Pengomposan masih jarang dilakukan karena terbatasnya sumberdaya dan pemanfaatan kompos yang masih terbatas yaitu dimanfaatkan sendiri oleh warga dan selebihnya dari sampah organik yang tidak dijadikan kompos selanjutnya dimanfaatkan sebagai biopori.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Sampah

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau dibuang (Hendargo 1994). Sampah sering dianggap sebagai benda yang tidak berguna, untuk mengelola sampah diperlukan biaya yang besar, apalagi di daerah perkotaan yang notabene sampah menjadi issu lingkungan utama. Dalam jumlah besar dan tidak tertangani, sampah dapat menyebabkan masalah-masalah baru sepertin banjir, sanitasi, kesehatan dan masalah lingkungan yang lainnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Murtadho (1988) membedakan sampah atas sampah organik yang mudah lapuk (garbage) dan sampah anorganik yang tidak mudah lapuk (rubbish). Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari pertanian. Sampah ini mempunyai sifat mudah terurai oleh mikroorganisma dan mudah membusuk karena mempunyai rantai karbon yang pendek. Sampah anorganik adalah sampah padat bersifat kering dan sulit terurai oleh mikroorganisma karena memiliki rantai karbon yang panjang dan komplek seperti kaca, besi, plastik dan sebagainya.

Timbulan sampah dari masyarakat didominasi oleh sampah organik yaitu 55.37% sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik dan sisanya 44.63%

merupakan sampah anorganik5. Adapun sampah anorganik didominasi oleh

sampah kertas dan plastik. Sisanya merupakan sampah kayu, kain, karet logam dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah B3 merupakan sampah yang berbahaya apabila tidak ditangani dengan benar.

Sampah yang dapat dimanfaatkan berupa sampah organik yaitu sebagai bahan baku pembuatan kompos dan sampah anorganik khususnya kertas dan plastik. Kertas dimanfaatkan untuk membuat kerajinan berbahan dasar kertas, sedangkan plastik dapat didaur ulang sebagai bahan baku industri. Adapun jenis

plastik terdiri atas PP (Polyprophylene), PE (Poly Ethylene), OPP (Oriented

5

Polystyrene), HDPE (High Density Polyethylene), LDPE (Low Density Polyethylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PVC (Poly Vinly Chlorine), Lunchbox Polystyrene dan Plastik Mika. Dari beberapa jenis plastik yang ada PET, HDPE, HD dan PP merupakan plastik yang paling banyak di hasilkan dari masyarakat dan juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Penggolongan Sampah Berbasis Komunitas

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu (Prajudi, 1980). Umumnya di Indonesia, pengelolaan sampah masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan pengumpulan sampah, pemisahan, pembakaran dan pembuangan sampah atau penimbunan sampah.

Utami et al. (2008) telah melakukan kajian tentang pengelolaan sampah

berbasis komunitas studi kasus pengelolaan sampah di Widomartani (Sleman, Yogyakarta) dan Banjarsari (Jakarta Selatan) yaitu melihat aspek kelayakan berdasarkan aspek teknis, ekologi, ekonomi, sosial budaya, kebijakan dan kelembagaan. Penelitian dilakukan sebagai acuan dalam mengimplementasikan kedua pola pengelolan di Bogor. Dari hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas memberikan beberapa keuntungan yaitu : 1) mengurangi 50-70 persen dari total jumlah sampah; 2) efisisen biaya sebesar 23-37 persen dibandingkan pengelolaan sampah secara konvensional; 3) meningkatkan nilai ekonomi dengan penjualan daur ulang serta bentuk-bentuk diversifikasi lainnya; 4) meciptakan harmoni antar banyak pihak. Hanya saja, implementasi kedua pola belum bisa dilakukan secara optimal di Bogor karena belum memenuhi prasyarat yaitu tingkat biaya operasional belum dapat dicapai secara menguntungkan.

Pola pengelolaan sampah di Widomartani dilakukan oleh sekelompok masyarkat yang tergabung dalam Karya Pengayuh Sentosa (KPS), meski basis pengelolaan secara komunal, komunitas sampah yang lahir pada tahun 1996 ini masih sangat sederhana dalam pengelolaan sampahnya yaitu dengan

pengumpulan, pemindahan, pemilahan, perlakuan, pengangkutan, dan

Penelitian serupa dilakukan oleh Sitohang (2008) yaitu analisis finansial dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dana untuk biaya-biaya operasional serta mengidentifikasi laba rugi usaha baik selama beroperasi dengan subsidi pemerintah maupun tanpa subsidi pemerintah. Layak tidaknya subsidi untuk diinvestasikan pada usaha pengelolaan sampah Rumah kompos ini tergantung pada hasil analisis NPV, IRR, Net B/C ratio dan sensitivitas.

Hasil analisis dari aspek non finansial (aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial, dan aspek pasar) diperoleh bahwa usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan melihat usaha pengelolaan sampah Rumah Kompos layak untuk dilaksanakan. Sedangkan hasil analisis finansial menunjukkan usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas Rumah Kompos pada Skenario I (modal awal berasal dari pinjaman bank, yang akan dibayarkam dalam kurun waktu 10 tahun) tidak layak diusahakan secara finansial karena arus dalam penerimaan hanya berasal dari produksi kompos dan penjualan dauran ulang sampah yang tidak mampu menutupi pengeluaran dilihat berdasarkan nilai NPV<0, Net B/C<1, IRR dan Payback period tidak terdefinisi. Beberapa skenario yang dilakukan oleh penulis menunjukkan hasil yang posistif dengan adanya retribusi dari masyarakat dan RT.

Bersadarkan dua penelitian di atas, menggambarkan betapa komunitas pengelola sampah masih belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sampah sehingga layak secara finansial. Khusus untuk penelitian yang dilakukan oleh Sitohang 2008, ketidak layakan dikarenakan sekala pengelolaan yang masih belum cukup besar. Dengan wilayah yang lebih besar maka input sampah untuk produksi kompos dan dauran ulang lebih banyak, sehingga keuntungan positif pun akan tercapai tanpa adanya retribusi dari masyarakat dan pemerintah. Sebanyak 504 KK yang menjadi kontributor pemilah sampah dan menghasilkan sebanyak 3 476 kg kompos/bulan dan 1 545 kg plastik giling/bulan. Selain itu, sebanyak 93.5% dari total biaya yang dikeluarkan digunakan untuk tenaga kerja sehingga biaya pun menjadi sangat tinggi. Seharusnya angka yang dikeluarkan tenaga kerja dapat ditekan dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang lebih sedikit.

Analisis Kelayakan dalam Pengelolaan Sampah

Pemanfaatan sampah adalah usaha untuk mengubah sampah dari barang

yang bersifat economic bad menjadi economic good sehingga dapat masuk

kembali dalam kegiatan produksi dan konsumsi sekaligus mengurangi limbah yang akan mencemari lingkungan. Dengan adanya pemanfaatan sampah artinya sisa proses konsumsi yang tidak berguna akan berubah menjadi produk yang berguna serta memberikan nilai tambah (value added). Selain itu, masih banyak lagi peluang yang biasa dikembangkan dari sampah diantaranya yaitu bahan bangunan, kompos, daur ulang plastik, produk diversifikasi lain seperti kerajinan berbahan dasar sampah.

Sudarmanto (2010) membuat skema pemanfaatan sampah mulai dari pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya sampah organik

dikumpulkan dan melalui proses composting (pengomposan). Sedangkan untuk

diperlukan sentuhan tektologi. Skema pemanfaatan sampah dengan asumsi 1000 KK (2 ton/hari) menunjukkan jumlah kompos yang dihasilkan dari sampah organik yaitu sebanyak 0.4 ton (20%) dari 1.6 ton sampah oraganik. Adapun sampah anorganik yang dimanfaatkan setelah proses daur ulang yaitu sebanyak 0.28 ton (14%) dari 0.4 ton sampah anorganik. Sisa bahan yang tidak dapat didaur ulang direduksi dengan instalasi pembakaran skala kecil. Sisanya sebanyak 16% (0.36 ton) di bakar dan dijadikan sebagai bahan konstruksi maupun campuran kompos untuk menaikkan karbon pada produk tertentu.

Fatimah (2009) menggali aspek kelayakan pengelolaan sampah sebagai pembangkit tenaga listrik. Hasil analisis deskriptif untuk aspek teknis diketahui PLTSa berlokasi di TPA Galuga, input 250 ton sampah kota dengan output listrik 1 600 kwh per-hari. Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa untuk membuat PLTSa membutuhkan sumber daya yang sangat banyak mulai dari kebutuhan

tenaga kerja sebanyak 347 orang dengan total biaya investasi mencapai

Rp50 347 703 000. Fatimah menggunakan dua scenario yaitu i) Discoun rate

tujuh persen dan ii) Discoun rate 17 persen. aspek finansial pada skenario I

menunjukan nilai: NPV Rp10 781 436 315.13 (negatif); IRR 3.02 persen; B/C Ratio 0.55 dan PBP 72.41 tahun sedangkan untuk skenario II menunjukan nilai: NPV Rp1 660 445 113.55; IRR 17.78 persen; B/C Ratio 1.10 dan PBP 4.52 tahun. Pada skenario II PLTSa layak dilaksanakan karena dipengaruhi oleh tippingg fee. Meski sampah sangat bermanfaat sebagai bahan alternatif pembangkit listrik, mengingat begitu besarnya biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan pengelolaan sampah sebagai bahan pembuat kompos dan plastik cacah atau biji plastik seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto (2010). Sudarmanto menyebutkan bahwa selain membutuhkan tidak terlalu banyak tenaga kerja, investasi yang dibutuhkan relatif kecil yaitu sebanyak Rp77 450 000. Sementara itu, jika dibandingkan berdasarkan faktor teknis, pengelolan sampah dengan teknik pembuatan kompos dan penggilingan plastik lebih aplikatif dibandingkan dengan PLTSa yang tentusaja membutuhkan kemampuan serta pengetahuan khusus. Hasil analisis uji kelayakan non finansial lain menunjukkan bahwa:

1. Aspek Pasar

a. Adanya jumlah permintaan kompos dari beberapa konsumen yang tidak

dapat dipenuhi oleh Rumah Kompos sebanyak 12 ton per bulan

b. Jumlah sampah terkumpul sebanyak 13 131 kg/bulan, dengan perincian

11 586 kg sampah organik dan 1 545 kg sampah anorganik.

c. Konsumen dari Rumah Kompos saat ini adalah Cifor IPB, Security

Perumahan Griya Melati, masyarakat yang berada di lingkungan perumahan Griya Melati dan konsumen yang membeli secara langsung ke Rumah Kompos.

2. Aspek Teknis

a. Proses pembuatan kompos relatif mudah untuk dilaksanakan, hanya saja

diperlukan 70 pengawasan yang intensif.

b. Sarana yang dibutuhkan dalam pengusahaan produksi kompos dan dauran

c. Lokasi dan kondisi geografis memenuhi syarat adanya usaha pengelolaan sampah. Kondisi di sekitar lokasi juga mendukung usaha sehingga sesuai untuk keberlangsuhan usaha pengelolaan sampah.

3. Aspek Sosial

a. Sistem pengelolaan sampah yang baik adalah sebuah sistem pengolaan

yang sehat, aman dan padat karya.

b. Apabila diterapkan secara benar dapat meningkatkan kualitas kebersihan

dan kesehatan masyarakat.

c. Adanya usaha pengeloaan sampah akan berdampak positif terhadap

lingkungan. Selain akan mengurangi pencemaran lingkungan, usaha tersebut hanya menggunakan input sampah yang tidak dipakai lagi oleh masyarakat. Kondisi tersebut akan membantu beban pemerintah

menangani masalah persampahan yang tidak kunjung habis-habisnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengertian Usaha

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memanfatkan sumber daya yang ada dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha secara maksimal. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), bahan baku dan modal usaha. Pelaku usaha mengupayakan menggunakan sumber daya sedikit mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

Dalam praktiknya, seorang pengusaha seringkali mengalami kerugian karena mengesampingkan aspek-aspek kelayakan usaha. Aspek kelayakan usaha adalah beberapa aspek yang perlu ditelaah atau dianalisis dari suatu kegiatan investasi untuk memberikan gambaran apakah usaha memberikan manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Aspek kelayakan sangat penting dalam memulai suatu usaha. Melalui penekatan aspek kelayakan ini, calon pelaku usaha dapat menentukan usahanya layak atau tidak untuk diusahakan. Selain itu, pelaku usaha dapat melihat besaran investasi yang perlu disiapkan, kapan invetasi tersebut dapat kembali dan profit yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Nurmalina et al. (2009) menyebutkan bahwa aspek studi kelayakan terdiri dari dua kelompok yaitu aspek finansial dan non finansil.

Aspek Kelayakan Finansial

Analisis finansial didasarkan pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan data harga yang ditemukan di lapangan. Dengan mengetahui hasil analisis finansial, para pembuat keputusan dapat melihat apa yang terjadi pada usaha dalam keadaan yang sebenarnya dan para pembuat keputusan juga dapat segera melakukan penyesuaian apabila usaha berjalan menyimpang dari rencana semula. Salah satu cara untuk melihat kelayakan dari analisis finansial adalah

dengan menggunakan metode cash flow analysis (Gittinger 1986). Cash flow

analysis dilakukan setelah komponen-komponennya ditentukan dan diperoleh nilainya. Komponen tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu penghasilan atau manfaat.

a. Teori Manfaat dan Biaya

Biaya adalah segala sesuatu yang mengurangi suatu tujuan sedangkan manfaat adalah segala sesuatu yang dapat membantu tujuan (Gittinger 1986). Dalam suatu analisis finansial, biaya yang umumnya digunakan adalah biaya langsung yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya lainnya. Manfaat lebih berupa nilai produksi total, pinjaman, nilai sisa, dan pendapatan lainnya. Analisis biaya manfaat menurut Gittinger (1986) adalah suatu analisis yang ditujukan untuk melihat besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang akan diterima pada suatu kegiatan ekonomi. Analisis ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan mengenai pengalokasian sumber daya yang langka.

Pada dasarnya analisis biaya manfaat merupakan suatu cara untuk menghitung manfaat-manfaat yang akan diperlukan dan kerugian-kerugian yang harus ditanggung akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam analisis biaya manfaat juga dilakukan perhitungan terhadap biaya dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dan individu. Analisis biaya manfaat yang ditujukan untuk melihat suatu usaha dari sudut pandang kelembagaan atau badan-badan yang mempunyai kepentingan langsung dalam usaha tersebut disebut analisis finansial.

Menurut Gittinger (1986), manfaat atau benefit adalah sesuatu yang

dihasilkan oleh suatu kegiatan yang menggunakan sejumlah biaya. Menurut Kadariah et al. (1999), manfaat dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Manfaat langsung (direct benefit) yang diperoleh dari adanya kenaikan nilai

output, fisik, dan penurunan biaya.

2. Manfaat tidak langsung (indirect benefit) yang disebabkan oleh adanya

usaha tersebut biasanya dirasakan oleh orang tertentu serta masyarakat berupa adanya efek ganda, skala ekonomi yang lebih besar dan adanya dynamic secondary effect, misalnya perubahan dalam produktivitas tenaga kerja.

3. Manfaat yang tidak dapat dilihat dan sulit dinilai dengan uang (intangible

effect), misalnya perbaikan lingkunan hidup.

b. Konsep Nilai Waktu Terhadap Uang (Time Value of Money)

Waktu mempengaruhi nilai uang, sehingga untuk membandingkan nilai uang yang berbeda pada waktu penerimaan dan pengeluarannya perlu dilakukan penyamaan nilai uang tersebut dengan menggunakan tingkat diskonto (discount rate) yang bertujuan untuk melihat nilai uang di masa yang akan datang (future value) pada saat sekarang (present value).

c. Umur Usaha

Untuk menentukan panjangnya umur usaha, terdapat beberapa pedoman yang dapat menjadi acuan, antara lain ( Kadariah et.al,1999) :

1. Sebagai ukuran umum dapat diambil suatu periode (jangka waktu) yang

kira-kira sama dengan umur ekonomis dari suatu aset. Yang dimaksudkan dengan umur ekonomis suatu aset ialah jumlah tahun selama pemakaian aset tersebut dapat meminimumkan biaya tahunannya.

2. Untuk usaha-usaha yang mempunyai investasi modal yang sangat besar,

umur usaha yang digunakan adalah umur teknis. Dalam hal ini, untuk usaha-usaha tertentu, umur teknis dari unsur-unsur pokok investasi adalah lama, tetapi umur ekonomisnya dapat jauh lebih pendek karena obsolescence (ketinggalan zaman karena penemuan teknologi baru yang lebih efisien).

3. Untuk usaha-usaha yang umurnya lebih dari 25 tahun dapat diambil 25

tahun, karena nilai-nilai sesudah itu, jika di-discount dengan discount rate

sebesar 10 persen ke atas maka Present Value-nya sudah sangat kecil. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam melakukan analisis kelayakan

finansial adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net

Benefit Cost (Net B/C), dan Payback Period.

1. Net Present Value (NPV)

Net Present Value merupakan manfaat bersih yang diterima selama umur

usaha pada tingkat diskonto tertentu. Ukuran ini bertujuan untuk mengurutkan alternatif yang dipilih karena adanya kendala biaya modal, dimana usaha ini memberikan NPV biaya yang sama atau NPV penerimaan yang kurang lebih sama setiap tahun. Usaha dinyatakan layak atau bermanfaat jika NPV lebih besar dari 0. Jika NPV sama dengan nol, berarti biaya dapat dikembalikan persis sama besar oleh usaha. Pada kondisi ini usaha tidak untung dan tidak rugi. NPV lebih kecil dari nol, usaha tidak dapat menghasilkan senilai biaya yang dipergunakan dan ini berarti bahwa usaha tersebut tidak layak dilakukan.

2. Internal Rate of Return (IRR)

Gambar 1. Hubungan antara NPV dan IRR

Sumber : Buku studi kelayakan bisnis Departemen Agribisnis IPB (2009)

3. Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C Ratio)

Net Benefit Cost Ratio adalah besarnya manfaat tambahan pada setiap tambahan biaya sebesar satu satuan. Net B/C adalah merupakan perbandingan

antara nilai sekarang (present value) dari net benefit yang positif dengan net

benefit yang negatif. Usaha dikatakan layak bila Net B/C Ratio lebih besar dari satu (Gray et al,1992).

4. Payback Period

Payback Period merupakan penilaian kelayakan investasi dengan mengukur jangka waktu pengembalian investasi. Semakin cepat waktu pengembalian investasi, maka semakin baik untuk diusahakan.

Aspek Kelayakan Teknis, Aspek Pasar, Aspek Manajemen dan Aspek Sosial Ekonomi Lingkungan

Seperti halnya aspek finansial, aspek non finansial juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan manfaat-manfaat yang diperoleh dari suatu investasi. Baik aspek finansial maupun non finansial, keduanya sangat penting dan tidak dapat berdiri sendiri dan saling berkaitan. Sebagai contoh aspek pasar dan teknis yang juga sangat terkait dengan aspek finansial. Aspek non finansial terdiri dari aspek pasar, aspek teknis, aspek sosial-ekonomi-bidaya, aspek manajemen dan hukum dan aspek lingkungan. Secara umum aspek tersebut adalah:

1. Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang berhubungan dengan proses pembangunan usaha secara teknis dan operasi setelah usaha tersebut selesai dibangun (Husnan dan Suwarsono, 2000). Aspek tersebut menyangkut kaitan antara faktor produksi input dan hasil produksi (output) yang akan menguji hubungan teknis dalam suatu usaha, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam informasi yang harus dipenuhi baik sebelum maupun sesudah perencanaan usaha atau pada tahap awal pelaksanaan usaha.

Indikator kelayakan mulai dari penentuan tempat, lay-out tempat dan

menghemat penggunaan ruang, efisien dalam penggunaan fasilitas dan

memperseingkat. Teknologi yang digunakan mudah diaplikasikan

(applicable), bisa diterima (acceptable) dan teknologi terjangkau.

2. Aspek Pasar

Menurut Husnan dan Suwarsono (2000), analisis terhadap aspek pasar ditujukan untuk mendapat gambaran mengenai jumlah pasar potensial yang tersedia dan jumlah pangsa pasar yang dapat diserap usaha tersebut di masa datang dan strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang telah ditetapkan. Analisis aspek pasar terdiri dari rencana pemasaran output yang dihasilkan oleh usaha dan rencana penyediaan input yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan pelaksanaan usaha (Gittinger, 1986). Indikator kelayakannya berupa potensi pasar, target pasar, bauran pemasaran dan perkiraan penjualan. Usaha dikatakan layak jika potensi i) pasar masih terbuka lebar, ii) target pasat jelas, iii) memiliki strategi yang jelas terhadap empat bauran pemasaran yaitu produk, harga, tempat dan promosi, dan iv) perkiraan penjualan minimal sanggup menutupi biaya.

3. Aspek Institusional-Organisasi-Manajerial

Analisis terhadap aspek manajemen dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan staf dalam melaksanakan usaha. Dalam aspek manajemen perlu dikaji struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang direncanakan sehingga diketahui jumlah kebutuhan, kualifikasi, dan

deskripsi tugas individu untuk mengelola usaha (Kadariah et al, 1999).

Indikator kelayakannya yaitu usaha memiliki sistem manajemen yang baik, dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota dan terbangunnya sistem yang solit sehingga usaha mampu bertahan dan berkembang.

4. Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Serupa dengan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang peningkatan prioritas pelayanan bagi masyarakat, Gambar 1 juga menunjukkan bahwa pada

dasarnya kebutuhan dasar manusia berupa certain material goods (makanan,

air, udara, sandang, papan), hubungan sosial yang baik (good sosial relations), kesehatan fisik dan psikologi (physical and psychological healt). Artinya kebutuhan dasar manusia tidak hanya berhenti hanya pada kebutuhan ekonomi saja tetapi, memperoleh lingkungan yang baik dan hubungan sosial yang baik juga menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan.

Gambar 2. Kebutuhan dasar manusia

Sebagaimana mengacu pada program pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu dengan mempertimbangkan tiga aspek utama. Tiga aspek tersebut adalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Indikator aspek kelayakan ini terletak pada sejauh mana usaha dapat mengkomparasikan ketiga aspek sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhinya. Aspek sosial yaitu yang berkenaan dengan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan, seperti penyediaan, pengaruh terhadap lingkungan, tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Aspek ekonomi berkenaan dengan kontribusi usaha terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusi tersebut cukup besar dalam menentukan pembangunan sumber daya yang diperlukan. Adapun aspek lingkungan yaitu dapat dinilai dari dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan yang ada dimasyarakat, apakah kualitas lingkungan menjadi semakin baik atau sebaliknya. Secara sederhanya digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development)

Sumber : John Croft, dalam “Changing the Paradigm of Being”

Analisis Switching Value

Suatu usaha pada dasarnya menghadapi ketidakpastian karena dipengaruhi perubahan-perubahan, baik dari sisi penerimaan atau pengeluaran yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat kelayakan usaha. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa usaha jika ada suatu kesalahan atau perubahan-perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau manfaat

(Kadariah et al, 1999). Pada umumnya usaha-usaha yang dilaksanakan sensitif

berubah-ubah akibat empat masalah utama yaitu harga, kenaikan biaya, keterlambatan pelaksanaan dan hasil (Gittinger, 1986).

Kerangka Pemikiran Operasional

Pertambahan jumlah sampah berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk khususnya di daerah perkotaan akan mengakibatkan permintaan terhadap kebutuhan ekonomi juga meningkat. Wilayah DKI Jakarta adalah salah satu Kota yang berkembang pesat, baik dari sisi ekonomi maupun pertambahan penduduk. Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta menjadi Kota Sentra perekomian. Namun, di sisi lain kondisi tersebut mengakibatkan DKI Jakarta penuh dengan sampah.

Pesatnya pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta selain membawa keuntungan dengan tumbuh dan berkembangnya DKI Jakata menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, sosial dan budaya juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya biaya sosial, sehingga pada akhirnya menjadikan DKI Jakarta akan sampai pada tingkat skala disekonomi. Hal ini merupakan akibat terjadinya kemunduran kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta berupa kebisingan, kemacetan lalu lintas, pencemaran air, udara dan tanah yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga. Dampak perkembangan tersebut adalah semakin besarnya jumlah limbah yang dihasilkan dan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang akibat limbah tersebut.

Di sisi lain penanganan masalah sampah secara ekslusif oleh pemerintah tidak efektif lagi karena tidak melibatkan masyarakat sebagai penghasil sampah. Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi tersebut akan mengakibatkan biaya operasional persampahan semakin meningkat. Adanya Dinas Daerah yang defenitif sebagai penanggung jawab pengelolaan kebersihan kota sangat penting karena dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas akan menjadi landasan yang kuat untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang menyangkut persampahan. Penanganan persampahan memerlukan beberapa pendekatan, baik teknis maupun non teknis yang meliputi : aspek institusi, aspek teknis/operasional, aspek pembiayaan, aspek hukum, aspek peran serta masyarakat dan aspek lingkungan (Budiarto 1993).

Suatu usaha mengindikasikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan investasi. Dalam hal ini, kegiatan investasi yang dilakukan mempunyai suatu konsekuensi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan serta pengkajian yang mendalam dan menyeluruh mengenai pemanfaatan modal, untuk melihat besarnya manfaat yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya diperlukan suatu analisis yang disebut studi kelayakan usaha, yang melihat secara menyeluruh berbagai aspek mengenai kemampuan suatu usaha dalam memberikan manfaat sehingga resiko kerugian di masa yang akan datang dapat dihindari ataupun diantisipasi (Husnan dan Suwarsono, 2000).

Analisis kelayakan yang dimaksud mencakup aspek kelayakan finansial dan non finansial. Aspek kelayakan finansial yaitu melihat seberapa besar biaya yang dibutuhkan dan kemungkinan dana diperoleh sebagai pertimbangan untuk melihat apakah usaha ini layak atau tidak dijalankan secara komersil oleh masyarakat.

Indikator kelayakan finansial yaitu NPV, IRR, Net B/C dan Payback Periode.

Gambar 4. Kerangka operasional

Dapat diusahakan: - upaya pengembangan

-tujuan usaha mendapat laba maksimal

Pertimbangan sistem pengelolaan lainnya

layak Tidak Layak

Sampah menjadi salah satu permasalahan utama di DKI Jakarta

Penanganan secara konvensional tidak relevan

Banyak sampah yang belum tertangani

Biaya penanganan sampah sangat besar

Rendahnya kesadaran masyarakat

Daya tampung TPA semakin terbatas

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (partisispasi masyarakat)

Uji Kelayakan

1. Aspek Pasar : Potensi pasar, Target pasar, Bauran pemasaran dan perkiraan penjualan

2. Aspek Teknis : Penentuan tempat, Lay-out dan Pemilihan teknologi

3. Aspek Manajemen : Sistem manajemen

4. Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan : Manfaat sosial, Manfaat ekonomi dan Manfaat lingkungan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di komunitas pengelola sampah berbasis masyarakat yang berada di Jakarta khususnya Kapuk Muara. Penelitian tersebut akan didukung dengan adanya wawancara langsung secara dua arah dengan masyarakat yang berada di lokasi penelitian untuk melihat respon masyarakat tentang adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian di Jakarta dilakukan dengan sengaja (purposive) terhadap satu lokasi dengan pertimbangan tujuan penelitian terhadap analisis kelayakan pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik. Lokasi tersebut yaitu Kelurahan Kapuk Muara sebagai komunitas pengolah sampah anorganik. Pemilihan Kelurahan Kelurahan Kapuk Muara dengan pertimbangan bahwa lokasi ini memiliki usaha yang mampu mengelola sampah rumah tangga yang ada di sekitarnya dan telah berhasil menjadi salah satu teladan dalam usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas di Jakarta Utara yaitu Bank Sampah Mapess. Sejak tahun 2011, komunitas penggiat daur ulang sampah ini berhasil melakukan pengelolaan sampah walaupun cakupannya masih relatif kecil dengan mengangkut sampah dari lingkungan perumahan, kemudian dipisah menurut jenisnya. Sampah organik sebagian digunakan untuk biopori dan sebagian lagi diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik digiling dan selanjutnya dijual sebagai bahan baku industri plastik. Selain itu, penulis merasa perlu melakukan studi kelayakan finansial dengan acuan terhadap usaha yang telah dijalankan oleh Rumah Kompos dan Mapess sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pengelola maupun investor yang akan membuka usaha dengan bahan dasar sampah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi tentang usaha pengelolaan sampah di Rumah Kompos Bank Sampah Mapess. Data diperoleh melalui pengamatan langsung seperti wawancara dengan pengelola rumah kompos, rumah tangga, pemulung, lapak-lapak, dan pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Informasi diperoleh dari dua kelompok yaitu sampel nasabah (pelaku rumah kompos) dan informan kunci. Wawancara terhadap pelaku rumah kompos hanya dilakukan kepada warga Kelurahan Kapuk Muara yang tergabung sebagai nasabah. Sebanyak 40 sampel dipilih dengan metode nonprobabilitas yaitu melalui metode (purposive sampling) dari dua RT yaitu RT 02 dan RT 03 masing-masing 20 nasabah paling aktif. Sedangkan untuk informan kunci, penggalian

informasi dilakukan melalu wawancara mendalam (depth interview). Sebanyak 5

pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah saat ini serta pandangan terhadap usaha yang dijalankan oleh Bank Sampah Mapess.

Data sekunder merupakan data yang diolah lebih lanjut yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPLHD DKI Jakarta, dan instansi-instansi terkait. Selain itu data sekunder juga didapat dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini misalnya buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif, khususnya mengenai kegiatan usaha pengelolaan sampah, kegiatan manajemen, kegiatan pemasaran pengelolan sampah, lingkungan sosial yang mempengaruhi pengelolaan tersebut serta melihat sikap dan tindakan sampel tentang masalah persampahan secara umum. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisa aspek finansial kelayakan usaha pengelolaan sampah dengan membandingkan biaya dan manfaat yang diperoleh pada masa sekarang dengan masa yang akan datang melalui tingkat diskonto tertentu. Pengambilan sampel data diperoleh dari pengelola Rumah Kompos yang berada di Kelurahan Kapuk Muara Provinsi DKI Jakarta. Data dan informasi yang telah diperoleh dan diolah secara manual yaitu dengan menggunakan kalkulator

maupun dengan komputer dengan menggunakan program Excel, kemudian

hasilnya diinterpretasikan secara deskriptif.

Analisis finansial mengolah data dengan menggunakan kriteria kelayakan finansial yaitu NPV, IRR, Net B/C dan Payback Periode. Sedangkan analisis non

finansial meliputi aspek teknis aspek pasar, aspek manajemen, aspek ekonomi,

aspek sosial dan lingkungan. Pengolahan data tersebut dilakukan berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah disusun. Selain itu, dilakukan pula analisis sensitivitas untuk melihat kepekaan usaha pengelolaan sampah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perubahan.

Analisis Kriteria Kelayakan Finansial

Terdapat dua skenario yang digunakan yaitu i) biaya investasi oleh CSR dan ii) biaya investasi dari swadaya. Skenario I merupakan kondisi eksisting dan skenario II merupakan kondisi ideal yang dapat diaplikasikan. Karena pada skenario I menggunakan dana CSR, maka dalam memilih komponen investasi terkadang tidak mempertimbangkan kapasitas tetapi kwalitas sehingga terjadi pemborosan biaya investasi yang berimplikasi terhadap penurunan manfaat (benefit) bahkan kerugian usaha. Perbedaan kedua skenario terletak pada komponen dan spesifikasi beberapa komponen investasi. Beberapa komponen yang kurang begitu termanfaatkan dihilangkan dan sebagian komponen diturunkan kapasitasnya. Perubahan komponen ini berimplikasi terhadap besarnya biaya investasi.

Masing-masing skenario dihitung tingkat kelayakannya mengunakan analis

cash flow dan analisis laba rugi. Analisis cashflow digunakan untuk mengukur

kriteria kelayakan berupa NPV, IRR, Net B/C dan Payback periode. Berikut

a. Net Present Value ( NPV)

Net Present Value adalah manfaat bersih yang diterima selama umur usaha

pada tingkat diskonto tertentu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV (Gittinger, 1986) adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Bt = Manfaat pada tahun t

Ct = Biaya pada tahun t

t = Jumlah tahun (umur usaha)

i = Tingkat suku bunga (DR)

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan NPV yaitu :

1) NPV > 0, berarti secara finansial usaha layak dilaksanakan karena

manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya

2) NPV = 0, berarti secara finansial usaha sulit untuk dilaksanakan

karena manfaat yang diperoleh diperlukan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan.

3) NPV < 0, berarti secara finansial usaha tidak layak dilaksanakan

karena manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan.

b. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return menunjukkan rata-rata tingkat keuntungan internal tahunan perusahaan yang melaksanakan investasi dan dinyatakan dalam

persen. IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai NPV usaha sama

dengan nol. Nilai IRR diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

i = Discount rate yang menghasilkan NPV positif

i’ = Discount rate yang menghasilkan NPV negatif

NPV = NPV yang bernilai positif

NPV’ = NPV yang bernilai negatif

Suatu usaha dikatakan layak jika nilai IRR yang diperoleh usaha tersebut lebih besar dari tingkat diskonto, dan dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang diperoleh lebih kecil dari tingkat diskonto.

c. Net Benefit Cost Ratio ( Net B/C Ratio)

Keterangan :

Bt = Penerimaan pada tahun ke-t

Ct = Biaya pada tahun ke-t

N = Umur usaha (tahun)

i = Tingkat diskonto (%).

Penilaian kelayakan finansial berdasarkan Net B/C yaitu :

1) Net B/C > 1, maka usaha tersebut layak atau menguntungkan.

2) Net B/C < 1, maka usaha tidak layak atau tidak menguntungkan.

d. Payback Periode

Payback Periode atau tingkat pengembalian investasi merupakan metode untuk mengukur periode jangka waktu atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal (investasi). Dalam hal ini biasanya digunakan pedoman untuk menentukan suatu usaha yang akan dipilih adalah suatu usaha yang paling cepat mengembalikan biaya investasi tersebut. Rumus yang digunakan dalam perhitungan Payback Periode adalah sebagai berikut:

Keterangan :

I = Besarnya biaya investasi yang diperlukan

Ab = Manfaat bersih setiap tahunnya

Jika masa pengembalian investasi ( Payback Periode) lebih singkat daripada

umur usaha yang ditentukan, maka usaha tersebut layak untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya semakin cepat Payback Periode menunjukkan semakin kecil

resiko yang dihadapi oleh investor (pengusaha).

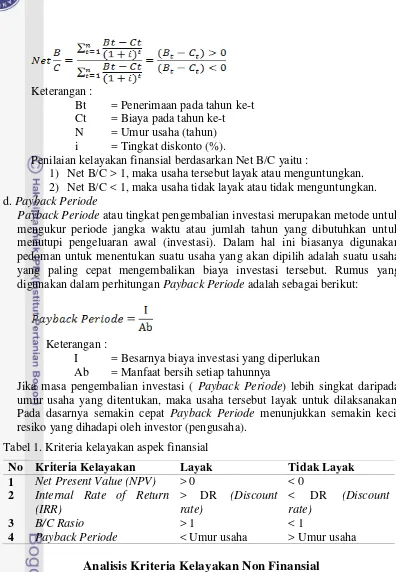

Tabel 1. Kriteria kelayakan aspek finansial

No Kriteria Kelayakan Layak Tidak Layak

1 Net Present Value (NPV) > 0 < 0

memenuhi target dan input produksi (sampah) melimpah serta mudah didapat, maka bisa dikatakan layak berdasarkan aspek teknis.

2. Analisis Aspek Pasar

Analisis yang dilakukan pada aspek ini adalah menganalisis potensi pasar listrik dan hasil ikutannya berupa abu, karena yang dihasilkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat perkotaan, analisis potensi pasar dengan bauran

pemasaran yang ada seperti Product, Price, Place, Promotion dan

Distribution. Sebagai indikator kelayakan aspek pasar ini yaitu ketersediaan pasar produk yang dihasilkan oleh komunitas berupa kompos dan plastik giling, memiliki harga yang cukup tinggi dan promosi pemasaran dapat dilakukan dengan mudah.

3. Analisis Aspek Manajemen

Kajian terhadap manajemen meliputi pemilihan bentuk perusahaan untuk unit

usaha dan stuktur organisasi yang sesuai, kebutuhan tenaga kerja serta

deskripsi tugas masing-masing jabatan. Sebagai indikator kelayakannya yaitu dengan pendekatan sejauhmana manajemen dapat mencapai berbagai macam tujuan bisnis. Apabila manajemen dapat mencapai tujuan usaha rumah kompos maka dapat dikatakan layak secara aspek manajemen.

4. Analisis Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan

Analisis Aspek sosial, ekonomi dan budaya dilihat dengan pertimbangan apakah usaha mendapat tanggapan yang baik dan memberi dampak sosial, ekonomi dan budaya terhadap masyarakat keseluruhan. Apabila bisnis pengolahan sampah yang dilakukan mendapat tanggapan dan antusias yang baik dari masyarakat, dapat meningkatkan taraf hidup (memberi nilai tambah bagi masayarakat), dan tidak menyalahi aturan kebudayaan, maka bisa dikatakan layak secara Aspek sosial, ekonomi dan budaya.

Analisis aspek lingkungan yaitu dengan melihat apakah dengan adanya bisnis dapat menciptakan lingkungan semakin baik atau rusak. Apabila bisnis pengolahan sampah yang dilakukan menciptakan lingkungan yang semakin baik, maka bisa dikatakan layak secara aspek lingkungan.

Tabel 2. Kriteria kelayakan aspek non finansial

No Aspek Kelayakan Kriteria Kelayakan Layak

1 Teknis 1. Penentuan tempat Mudah diakses dan dekat dengan bahan baku

2. Layout tempat Layout memudahkan proses 3. Pemilihan teknologi Mudah diaplikasikan dan diterima 2 Pasar 1. Potensi pasar Potensi pasar terbuka luas

2. Target pasar Target pasar jelas

3. Bauran pemasaran Strategi 4 bauran pemasaran 4. Perkiraan penjualan Menutupi biaya

3 Manajemen 1. Sistem manajemen Solid dan sesuai tupoksi 4 Sosial, ekonomi

dan lingkungan

1. Manfaat social Bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

2. Manfaat ekonomi Bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

Analisis Switching Value

Analisis switching value adalah suatu analisis yang dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Analisis switching value bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis usaha jika terdapat suatu perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau manfaat. Hal tersebut perlu karena analisis usaha didasarkan pada usaha-usaha yang mengandung banyak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Analisis switching value digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada tingkat biaya dan manfaat dapat terjadi, sehingga masih memenuhi kriteria minimum kelayakan investasi.

Analisis switching value dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan parameter terhadap perubahan terhadap arus manfaat dan biaya selama usaha berlangsung. Tingkat diskonto yang digunakan sebesar 6,25 persen yang diperoleh dari rata-rata tingkat dari bank konvensional rate tanggal 5 Juni 2014. Analisis dilakukan pada dua perubahan, yaitu: (1) Penurunan harga plastik cacah; dan (2) Penurunan jumlah produksi plastik. Dua parameter perubahan ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi terhadap manfaat (benefit) yang akan didapatkan. Perubahan produksi kompos tidak dihitung sebab tidak begitu berpengaruh terhadap manfaat karena produksinya yang masih terbatas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan kalkulator dan komputer dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007.

Asumsi Dasar dalam Perhitungan Analisis Finansial

Analisis kelayakan finansial usaha pengelolaan sampah berbasis komunitas menggunakan beberapa asumsi yaitu

1. Terdapat dua Skenario, Skenario I yaitu usaha pengelolaan sampah

berbasis komunitas menggunakan modal awal berasal dari dana CSR,

Total investasi yang dikeluarkan sebanyak Rp263 453 000. Skenario II

yaitu usaha menggunakan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Total biaya investasi yang dikeluarkan sebanyak Rp128 453 000. Perbedaan kedua skenario terletak pada i) penggunaan teknologi dan penurunan spack berdasarkan kapasitas beberapa komponen investasi berupa bangunan, mesin pencacah plastik, dan unit komposter dan ii) peniadaan beberapa komponen investasi berupa laptop dan mesin pengepress.

2. Dilakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan penurunan harga

plastik dan penurunan produksi plastik cacah.

3. Perolehan sampah rata-rata 13.68 Kg/Jiwa/Bulan, sehingga diperoleh

rata-rata produksi sampah adalah 0.46 kg/jiwa/hari. Dari total timbulan sampah, sebesar 0.296 kg (65%) merupakan sampah organik. Dengan 120 nasabah yang dimiliki Bank Sampah Mapess maka jumlah sampah organik yang dapat digunakan sebagai bahan baku kompos adalah 35.6 kg per hari dengan penyusutan 40-60% (tergantung jenis bahan organik) menjadi 21.35 kg per hari.

4. Harga jual yang ditetapkan untuk kompos adalah Rp1 250 per kg.

250. Dari jumlah produksi kompos serta harga jual, dapat diperhitungkan besarnya penerimaan jika dikomersilkan. Penerimaan dari produksi kompos diperoleh sebesar Rp800 280 per bulan atau setara Rp9 603 360 per tahun.

5. Jumlah sampah terpilah sebanyak 19.15 kg per hari atau dalam satu

bulan rata-rata sampah terkumpul sebanyak 574.56 kg. Sampah didominasi jenis plastik sebanyak 50 persen, kertas 40 persen dan sisanya sebanyak 10 persen berupa besi. Setiap bulannya, Bank Sampah Mapess mampu menghasilkan penghasilan sebesar Rp2 056 924.8 atau setara Rp24 683 097.6 per tahun.

6. Umur proyek disesuaikan dengan umur pemakaian lahan yaitu selama

10 tahun, karena lahan merupakan aset yang penting dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Rumah Kompos saat ini.

7. Harga yang digunakan dalam perhitungan manfaat dan biaya adalah

10. Penyusutan investasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus

dimana harga beli dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nilai sisa ditetapkan untuk aset-aset yang masih memiliki umur ekonomis ketika umur usaha telah berakhir

11. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha pengelolaan sampah terdiri dari

biaya investasi dan biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya operasional selalu meningkat sebanyak 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan produksi dan peningkatan harga bahan baku akibat inflasi.

GAMBARAN UMUM

Sejarah Bank Sampah Mapess

Bank Sampah Mapess “masyarakat peduli sampah sejahtera” berdiri sejak

Tahun 2011 dan merupakan program lingkungan yang diinisiasi oleh PT. Pertamina melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap lingkungan dan sosial. Program ini merupakan kerjasama antara Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W-IPB), Pertamina dan pemerintah Jakarta Utara. Mapess menjawab issu lingkungan yang menjadi salah satu fokus utama pemprov DKI Jakarta yaitu terkait permasalahan sampah. Beberapa pihak yang terlibat melihat keresahan

masyarakat akibat dampak (impact) yang muncul karena masalah sampah yaitu

dampak kesehatan, dampak folusi dan banjir. Stakeholders paham betul