ANALISIS KEMAMPUAN TANAH DALAM

MEMEGANG AIR PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN

(STUDI KASUS: DAS CIUJUNG)

ASTI NURMILAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Analisis Kemampuan Tanah dalam Memegang Air pada Berbagai Penggunaan Lahan (Studi Kasus: DAS Ciujung) adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2014

Asti Nurmilah

ii

ABSTRAK

ASTI NURMILAH. Analisis Kemampuan Tanah dalam Memegang Air pada Berbagai Penggunaan Lahan (Studi Kasus: DAS Ciujung). Dibimbing oleh LATIEF M. RACHMAN dan ENNI DWI WAHJUNIE.

Kemampuan tanah memegang air sangat dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat menghasilkan perbedaan kandungan bahan organik dan agregasi tanah, sehingga menentukan sifat-sifat tanah yang pada akhirnya menentukan kemampuan tanah memegang air. Perubahan penggunaan lahan di suatu DAS dapat merubah sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah memegang air. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengevaluasi hubungan antara penggunaan lahan dengan kemampuan tanah memegang air, (2) Mengidentifikasi sifat-sifat tanah (tekstur, kadar C-organik, bobot isi, distribusi pori tanah, dan kemantapan agregat) yang berkaitan dengan kemampuan tanah memegang air pada beberapa penggunaan lahan, dan (3) Mengkaji keterkaitan antara sifat-sifat tanah terhadap kemampuan tanah memegang air pada beberapa penggunaan lahan di DAS Ciujung. Penggunaan lahan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi hutan sekunder (HS), kebun campuran rapat (KCR), dan kebun campuran tidak rapat (KCTR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis parameter yang dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan tanah memegang air pada berbagai penggunaan lahan berbeda secara signifikan. Berdasarkan beberapa parameter seperti kadar air kondisi jenuh, kapasitas lapang, titik layu permanen, serta pori drainase dan air tersedia, penggunaan lahan HS memiliki kemampuan memegang air yang lebih baik daripada penggunaan lahan KCR dan KCTR. Perbedaan penggunaan lahan menyebabkan terjadinya perbedaan proses agregasi tanah sehingga menghasilkan perbedaan sifat-sifat tanah yang akhirnya menyebabkan perbedaan kemampuan tanah memegang air. Sifat-sifat tanah seperti kadar klei, kadar C-organik, porositas total, dan stabilitas agregat memberikan hubungan sangat nyata positif terhadap kemampuan tanah memegang air. Sedangkan pasir dan bobot isi memberikan hubungan sangat nyata negatif terhadap kemampuan tanah memegang air.

ABSTRACT

ASTI NURMILAH. Analysis of Soil Water Holding Capacity on Different Land Use: A Case Study on Ciujung Watershed. Supervised by LATIEF M. RACHMAN and ENNI DWI WAHJUNIE.

Soil water holding capacity is very affected by land use. Land use can result in differences organic matter content and soil aggregation, so that determining the soil characteristics, and finally affected to the soil water holding capacity. Changes in land use in a watershed can alter soil characteristics, especially it’s soil water holding capacity. The purpose of this study is (1) Evaluating the relationship between land use with water holding ability of the soil, (2) Identification of the soil characteristic (texture, C-organic matter content, bulk density, pore distribution, and aggregate stability) associated with soil water holding capacity on various land use, and (3) Determine the relationship between soil characteristic to the soil water holding capacity in various land use in the Ciujung watershed. Land use in this study was grouped into secondary forests (HS), dense mixed garden (KCR), and less-dense mixed garden (KCTR). The method used in this study adjusted to the type of the analyzed parameters. The results showed that the soil water holding capacity of the various land uses differ significantly. Based on some parameters such as soil water content at saturated condition, field capacity and permanent wilting point, and pore drainage and available water condition, soils under HS has the capacity to hold water better than soils under KCTR and KCR. Differences in land use leads to differences in soil aggregation process resulting in a differences soil characteristics, and finally led to differences in the soil water holding capacity. Soil characteristic such as levels of klei, C-organic matter content, total porosity, and aggregate stability give very real positive impact on soil water holding capacity. While the sand and the bulk density give very real negative impact on soil water holding capacity.

iv

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

ANALISIS KEMAMPUAN TANAH DALAM

MEMEGANG AIR PADA BERBAGAI PENGGUNAAN LAHAN

(STUDI KASUS: DAS CIUJUNG)

ASTI NURMILAH

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Tanah dalam Memegang Air pada Berbagai Penggunaan Lahan (Studi Kasus: DAS Ciujung)

Nama : Asti Nurmilah

NIM : A14100039

Disetujui oleh

Dr Ir Latief M Rachman, M.Sc.MBA Pembimbing I

Dr Ir Enni Dwi Wahjunie, M.Si Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Baba Barus, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segalakasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian, dan penulisan skripsi ini. Skripsi yang dilaksanakan sejak Februari hingga Juli 2014 ini berjudul Analisis Kemampuan Tanah dalam Memegang Air pada Berbagai Penggunaan Lahan (Studi Kasus: DAS Ciujung).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Latief M Rachman, M.Sc.MBA selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi selama penelitian sampai penulisan skripsi. Terima kasih kepada Dr Ir Enni Dwi Wahjunie, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi kedua atas bimbingan dan berbagai saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi dan Terima kasih kepada Dr Ir D.P.T Baskoro, M.Sc selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kedua orang tua dan keluarga atas doa, kasih sayang, dan materil kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

2. Dede Sulaeman dan Laela atas kerjasama, arahan, dan motivasi selama penelitian sampai penulisan skripsi.

3. Seluruh staf Laboratorium dan staf Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

4. Indra Saputra atas bantuan, semangat, dan motivasinya selama penelitian dan penulisan.

5. Shintia, Zahra, Ale, Ndy, Tria, Fia, Ayu, Ria, Yohanna, Sudi, Riananda, dan Tanah 47 atas kebersamaan dan dukungannya selama perkuliahan dan penelitian.

6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

Bogor, September 2014

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

METODE 2

Tempat dan Waktu Penelitian 2

Bahan dan Alat 2

Metode Penelitian 3

Penetapan dan Pengambilan Sampel Tanah 3

Analisis Sifat Tanah 3

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 4

Kondisi Wilayah 4

Hutan Sekunder (HS) 5

Kebun Campuran Rapat (KCR) 5

Kebun Campuran Tidak Rapat (KCTR) 6

Evaluasi Penggunaan Lahan terhadap Kemampuan Memegang Air 7 Sifat Fisik dan Kimia Tanah pada Beberapa Penggunaan Lahan 8 Keterkaitan antara Sifat Fisik-Kimia terhadap Kemampuan Tanah Memegang

Air pada Berbagai Penggunaan Lahan 9

Kapasitas Lapang (KL) 9

Titik Layu Permanen (TLP) 11

Pori Drainase 13

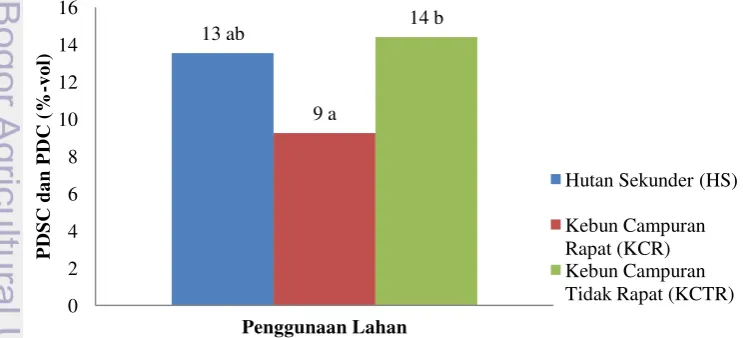

A.Pori Drainase Sangat Cepat (PDSC) dan Pori Drainase Cepat (PDC) 13

B.Pori Drainase Lambat (PDL) 15

Air Tersedia 16

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 22

RIWAYAT HIDUP 27

DAFTAR TABEL

1. Lokasi pengambilan sampel 3

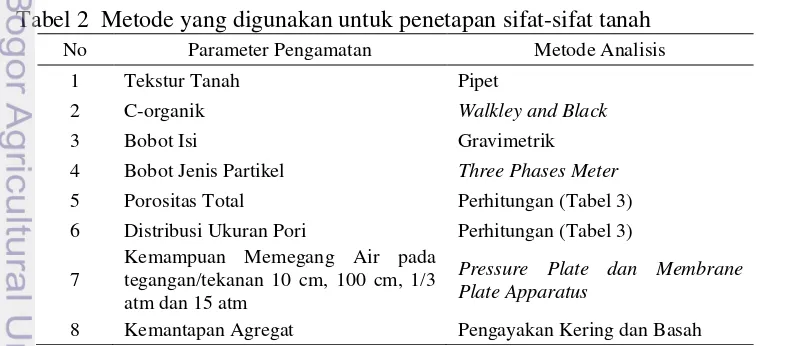

2. Metode yang digunakan untuk penetapan sifat-sifat tanah 3

3. Cara perhitungan berbagai sifat-sifat tanah 4

4. Hubungan antara penggunaan lahan dengan kemampuan memegang air 7 5. Nilai tekstur tanah, C-organik, bobot isi, porositas total, dan stabilitas

agregat pada berbagai penggunaan lahan 8

6. Persamaan regresi linear hubungan kapasitas lapang (Y) dengan peubah

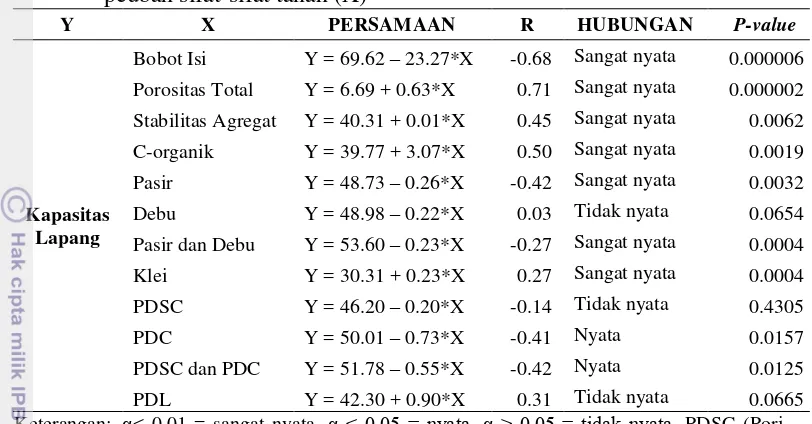

sifat-sifat tanah (X) 11

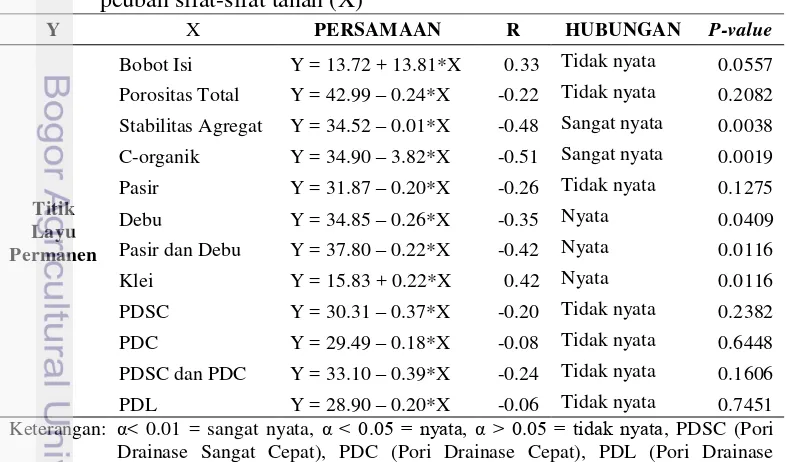

7. Persamaan regresi linear hubungan titik layu permanen (Y) dengan

peubah sifat-sifat tanah (X) 12

8. Persamaan regresi linear hubungan pori drainase sangat cepat dan pori drainase cepat (Y) dengan peubah sifat-sifat tanah (X) 14 9. Persamaan regresi linear hubungan pori drainase lambat (Y) dengan

peubah sifat-sifat tanah (X) 16

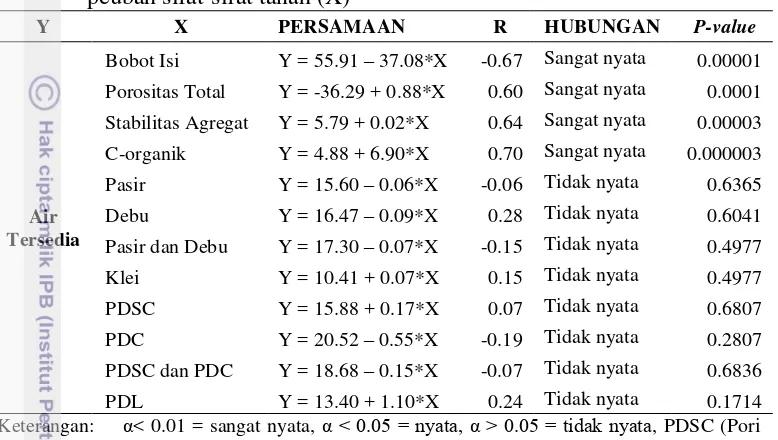

10. Persamaan regresi linear hubungan air tersedia (Y) dengan peubah

sifat-sifat tanah (X) 18

DAFTAR GAMBAR

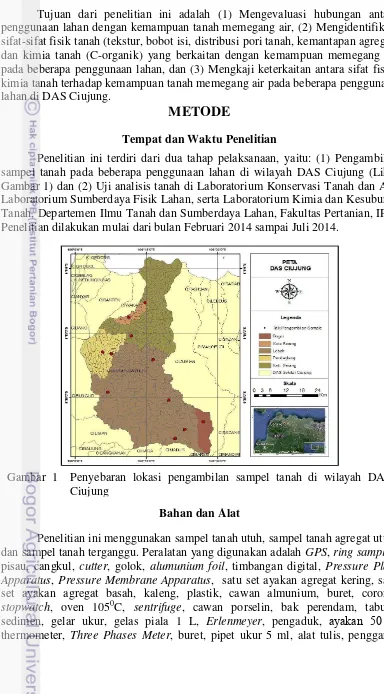

1. Penyebaran lokasi pengambilan sampel tanah di wilayah DAS Ciujung 2

2. Penggunaan lahan hutan sekunder 5

3. Penggunaan lahan kebun campuran rapat 6

4. Penggunaan lahan kebun campuran tidak rapat 6

5. Kadar air kapasitas lapang pada berbagai penggunaan lahan 9 6. Kadar air titik layu permanen pada berbagai penggunaan lahan 12 7. Pori drainase sangat cepat dan pori drainase cepat pada berbagai

penggunaan lahan 13

8. Pori drainase lambat pada berbagai penggunaan lahan 15

9. Air tersedia pada berbagai penggunaan lahan 17

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil analisis ragam 22

iv

3. Nilai bobot isi, bobot jenis partikel, C-organik, dan stabilitas agregat

pada beberapa penggunaan lahan 24

4. Nilai tekstur tanah pada beberapa penggunaan lahan 25 5. Nilai porositas total, kapasitas lapang, titik layu permanen, dan air

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah dan memenuhi ketersediaan air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS Ciujung merupakan DAS terpanjang di propinsi Banten yang memiliki peranan penting bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian Andriyani (2007), sejak tahun 1992-2003 di kabupaten Serang, propinsi Banten telah terjadi perubahan luasan penggunaan lahan yaitu pengurangan luasan sawah sebesar 14.843 ha, kebun campuran sebesar 5.044 ha, hutan sebesar 3.995 ha, semak belukar sebesar 763 ha dan tambak sebesar 186 ha, serta penambahan luasan penggunaan tegalan sebesar 18.383 ha dan pemukiman sebesar 6.447 ha.

Tanah, air, dan jenis penggunaan lahan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam suatu DAS. Tanah memiliki peranan dalam menentukan banyaknya air yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Penggunaan lahan merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spiritual (Arsyad 2006). Jenis penggunaan lahan yang berbeda akan menghasilkan sirkulasi air, sistem penutupan kanopi dan sisa serasah yang berbeda pula di dalam tanah. Menurut Schwab (1997), penggunaan lahan bervegetasi secara efektif dapat menunjukkan kemampuan tanahnya dalam mengabsorbsi air hujan dan memegang air atau kapasitasnya dalam meretensi air.

Perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Salah satu dampak negatif dari perubahan sifat tanah yaitu terjadinya peningkatan aliran permukaan yang mengakibatkan bencana banjir pada musim hujan dan bencana kekeringan pada saat musim kemarau karena berkurangnya cadangan air bawah tanah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh penurunan kemampuan tanah untuk meresapkan dan memegang air sebagai akibat dari kesalahan dalam pola penggunaan atau pengelolaan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Dengan kata lain, perubahan penggunaan lahan di suatu DAS dapat memperbaiki atau memperburuk kemampuan tanah memegang air tanah-tanah di wilayah DAS sehingga dapat menentukan karakteristik suatu DAS. Menurut Kurnia et al. (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah dalam memegang air adalah tekstur, kandungan bahan organik, bobot isi, distribusi pori tanah, dan kemantapan agregat.

2

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengevaluasi hubungan antara penggunaan lahan dengan kemampuan tanah memegang air, (2) Mengidentifikasi sifat-sifat fisik tanah (tekstur, bobot isi, distribusi pori tanah, kemantapan agregat) dan kimia tanah (C-organik) yang berkaitan dengan kemampuan memegang air pada beberapa penggunaan lahan, dan (3) Mengkaji keterkaitan antara sifat fisik-kimia tanah terhadap kemampuan tanah memegang air pada beberapa penggunaan lahan di DAS Ciujung.

METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap pelaksanaan, yaitu: (1) Pengambilan sampel tanah pada beberapa penggunaan lahan di wilayah DAS Ciujung (Lihat Gambar 1) dan (2) Uji analisis tanah di Laboratorium Konservasi Tanah dan Air, Laboratorium Sumberdaya Fisik Lahan, serta Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2014 sampai Juli 2014.

Bahan dan Alat

Penelitian ini menggunakan sampel tanah utuh, sampel tanah agregat utuh, dan sampel tanah terganggu. Peralatan yang digunakan adalah GPS, ring sampler, pisau, cangkul, cutter, golok, alumunium foil, timbangan digital, Pressure Plate Apparatus, Pressure Membrane Apparatus, satu set ayakan agregat kering, satu set ayakan agregat basah, kaleng, plastik, cawan almunium, buret, corong,

stopwatch, oven 1050C, sentrifuge, cawan porselin, bak perendam, tabung sedimen, gelar ukur, gelas piala 1 L, Erlenmeyer, pengaduk, ayakan 50 μ, thermometer, Three Phases Meter, buret, pipet ukur 5 ml, alat tulis, penggaris, Gambar 1 Penyebaran lokasi pengambilan sampel tanah di wilayah DAS

3

kalkulator, dan seperangkat komputer. Bahan yang digunakan dalam analisis laboratorium diantaranya aquades, air AC, HCl, Ferroin 0.025 M, Natrium Pirophosphat, H2O2, FeSO4 0.5 N, K2Cr2O7 1 N, dan H2SO4.

Metode Penelitian Penetapan dan Pengambilan Sampel Tanah

Lokasi pengambilan sampel tanah ditentukan berdasarkan peta penggunaan lahan, peta lereng, dan peta administrasi DAS Ciujung. Penentuan pengambilan sampel didasarkan pada penggunaan lahan yang dominan di daerah tersebut kemudian dilihat kelerengannya untuk menentukan mudah dan tidaknya daerah tersebut untuk diakses. Jenis sampel tanah yang diambil adalah tanah utuh, tanah agregat utuh, dan tanah terganggu. Pengambilan sampel tanah utuh digunakan untuk penetapan bobot isi, distribusi pori tanah, dan kemampuan memegang air dengan menggunakan ring sample, dan dilakukan sebanyak dua titik pengamatan untuk satu peubah setiap kedalaman penggunaan lahan yang dijadikan sebagai ulangan. Pengambilan sampel tanah agregat utuh digunakan untuk analisis stabilitas agregat sebanyak ± 2 kg tanah. Sedangkan, pengambilan sampel tanah terganggu digunakan untuk analisis tekstur, dan kandungan C-organik tanah sebanyak ± 1 kg. Nama lokasi pengambilan sampel tanah disajikan pada Tabel 1.

Analisis Sifat Tanah

Metode yang digunakan untuk menganalisis sifat-sifat tanah yaitu tekstur, kadar C-organik, bobot isi, bobot jenis partikel, distribusi pori tanah, kapasitas memegang air, dan kemantapan agregat disajikan pada Tabel 2.

\

Tabel 2 Metode yang digunakan untuk penetapan sifat-sifat tanah

No Parameter Pengamatan Metode Analisis

1 Tekstur Tanah Pipet

2 C-organik Walkley and Black

3 Bobot Isi Gravimetrik

4 Bobot Jenis Partikel Three Phases Meter 5 Porositas Total Perhitungan (Tabel 3) 6 Distribusi Ukuran Pori Perhitungan (Tabel 3)

7

Kemampuan Memegang Air pada tegangan/tekanan 10 cm, 100 cm, 1/3 atm dan 15 atm

Pressure Plate dan Membrane Plate Apparatus

8 Kemantapan Agregat Pengayakan Kering dan Basah

Tabel 1 Lokasi pengambilan sampel

No. Nama Lokasi Kabupaten / Kota

1 Cileuksa kabupaten Bogor

2 Kalanganyar, Sukaratu kabupaten Pandeglang 3 Sukalaksana, Kadugenep, Kaserangan kota dan kabupaten Serang 4 Cileles, Ciparasi, Jatimulya,

4

Analisis Data

Pengolahan dan analisis data tanah penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (Randomized Blocks). Untuk setiap lokasi didasarkan pada rata-rata nilai setiap sifat-sifat tanah dari seluruh lapisan kedalaman tanah dalam satu profil titik lokasi pengamatan. Analisis pengaruh penggunaan lahan terhadap kadar air pada kapasitas lapang, kadar air pada titik layu permanen, pori drainase, pori air tersedia, tekstur, C-organik, bobot isi, ruang pori total, dan stabilitas agregat dianalisis secara statistik menggunakan Analysis of Varian (Anova)

dengan uji Duncan pada selang kepercayaan α = 0.05. Sedangkan hubungan antara kadar air kondisi kapasitas lapang, kadar air kondisi titik layu permanen, pori drainase, dan pori air tersedia dengan sifat-sifat tanah dievaluasi menggunakan uji regresi linear yang meliputi dua hal, yaitu: status keragaman (sangat nyata, nyata dan tidak nyata) dan keeratan hubungan yang dilihat dari besarnya nilai R (semakin mendekati angka 1 hubungan semakin erat). Software yang digunakan adalah SPSS 16.0, Microsoft office Excel, dan Statistica 7. Cara perhitungan sifat tanah pada Tabel 2 disajikan pada Tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian Kondisi Wilayah

Secara geografis DAS Ciujung terletak 5o57’14”LS – 6o4’20” LS dan 106o01’00”BT – 106o29’03” BT. DAS Ciujung memiliki luas ± 214,844.9 hektar, panjang sungai 142 km dan lebar 100 m. Wilayah DAS Ciujung dibatasi oleh laut Jawa di bagian utara; DAS Rawa Dano dan teluk Lada di bagian barat; DAS Cidurian di bagian timur; serta DAS Cibaliung-Cibareno di bagian selatan.DAS Ciujung mengalir dari sumber mata air yang berada di Gunung Endut (Jawa Barat) dan Gunung Karang (Banten) ke laut Jawa dengan melewati 4 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Bogor (Jawa Barat) serta kabupaten Lebak, kabupaten Pandeglang, kabupaten Serang, dan kota Serang (Banten).

DAS Ciujung mempunyai tiga Sub DAS utama yaitu Sub DAS Ciujung hulu, Sub DAS Ciberang dan Sub DAS Cisimeut. Topografi DAS Ciujung Hulu sebagian besar terletak pada kemiringan agak curam yaitu sekitar 30.73% Tabel 3 Cara perhitungan berbagai sifat-sifat tanah

Sifat Tanah Cara Perhitungan Keterangan

Ruang Pori Total = (1 – Bobot Isi/Bobot JenisPartikel) x 100% Persen volume Kadar Air pada Kapasitas Lapang = Hisapan matriks adalah tekanan pada pF

2.54

Persen volume

Pori Drainase Sangat Cepat = Ruang Pori Total – Pori pF 1 Persen volume

Pori Drainase Cepat = Pori (pF 1 – pF 2) Persen volume

5

sedangkan DAS Ciujung Tengah sampai Hilir didominasi oleh kemiringan yang datar. Penggunaan lahan pada DAS Ciujung secara umum merupakan perbukitan, perkebunan, hutan, sawah, pemukiman, dan industri.

Hutan Sekunder (HS)

Hutan adalah areal yang didominasi berbagai jenis pepohonan besar dan pepohonan kecil dengan strata yang rendah pada tingkat pertumbuhan yang maksimum, dapat meliputi hutan heterogen yang merupakan hutan alam atau hutan homogen yang ditumbuhi pepohonan dengan didominasi oleh satu jenis saja (Sitorus 1989). Hutan yang terdapat pada lokasi penelitian tergolong hutan sekunder yang terdiri dari tanaman yang dibudidayakan seperti pohon Afrika, Puspa, Jati, Jabon dan sebagainya dengan kisaran umur tanaman lebih dari 10 tahun. Kemiringan lahan tergolong datar (0-3%) hingga landai (8-15%). Jenis tanah pada lahan HS didominasi dengan tanah Latosol (Inceptisol).

Kerapatan tanaman HS sangat rapat dengan tanaman penutup tanah berupa semak belukar dan rumput dengan jumlah yang sangat banyak menyebabkan lebih banyak sisa tanaman sebagai pemasok bahan organik tanah. Lahan ini lebih dari 10 tahun tidak mengalami pengelolaan tanah intensif, sehingga sudah lama tidak terjadi berbagai kerusakan sifat-sifat tanah. Lokasi pengambilan sampel tanah hutan sekunder bertempatkan di daerah Cileuksa, Cileles dan Lebakgedong. Kondisi penggunaan lahan HS disajikan pada Gambar 2.

Kebun Campuran Rapat (KCR)

Kebun campuran adalah areal yang ditanami berbagai macam tanaman budidaya, baik jenis tanaman keras, atau kombinasi tanaman keras dan tanaman semusim yang tidak jelas mana yang lebih dominan (Sitorus 1989). Tanaman pada KCR berupa tanaman tahunan seperti pohon Albasia, Jabon, Durian, serta tanaman lainnya terutama pohon Rambutan, Kecapi, Pisang, dan Kelapa. Umur tanaman berkisar antara 3-10 tahun. Kemiringan lahan tergolong datar (0-3%). Jenis tanah pada lahan KCR didominasi oleh tanah Latosol (Inceptisol). Tingkat

6

kerapatan tanaman utama adalah tinggi dengan tanaman penutup tanahnya berupa semak dan rumput dengan jumlah yang banyak. Adanya aktivitas masyarakat setempat dalam memanfaatkan lahan terlihat dengan adanya jalan setapak. Lokasi pengambilan sampel tanah kebun campuran rapat bertempatkan di daerah Sindangsari, Jatimulya, Ciparasi, dan Kadugenep. Gambar 3 menunjukkan kondisi penggunaan lahan KCR.

Kebun Campuran Tidak Rapat (KCTR)

Tanaman pada KCTR berupa campuran berbagai tanaman budidaya seperti pohon Albasia, Kakao, Bambu, Durian, Jati, Rambutan, Kelapa, dan Kecapi bercampur dengan tanaman lainnya seperti Pisang, Pepaya, dan Harendong. Umur tanaman berkisar ± 2-8 tahun. Kemiringan lahan tergolong datar (0-3%) sampai landai (8-15%). Jenis tanah yang mendominasi pada lahan KCTR adalah tanah Latosol (Inceptisol). Tingkat kerapatan tanaman yang kurang rapat dengan tanaman penutup tanahnya berupa semak dan rumput dengan jumlah yang sedikit. Lokasi pengambilan sampel tanah kebun campuran tidak rapat bertempatkan di daerah Kalanganyar, Sukaratu, Sukalaksana, dan Kaserangan. Kondisi penggunaan lahan KCTR ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 3 Penggunaan lahan kebun campuran rapat

7

Evaluasi Penggunaan Lahan terhadap Kemampuan Memegang Air Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual, maupun gabungan keduanya (Malingreau 1981). Jenis penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai kemampuan tanah memegang air. Pengaruh penggunaan lahan terhadap kemampuan tanah memegang air disajikan pada Tabel 4

Secara keseluruhan perbedaan nilai kemampuan memegang air pada suatu tanah disebabkan oleh jenis penggunaan lahan. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan sangat nyata antara penggunaan lahan terhadap ruang pori total, kadar air kapasitas lapang, dan pori air tersedia serta hubungan nyata antara penggunaan lahan terhadap pori drainase lambat.

Perbedaan penggunaan lahan dapat mempengaruhi perbedaan kandungan bahan organik tanah. Perbedaan bahan organik tanah sangat mempengaruhi sifat fisik dan kimia yang berkaitan dengan agregasi (pembentukan struktur tanah). terciptanya struktur tanah yang baik dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam memegang air terutama pada kondisi jenuh dan kapasitas lapang. Dengan demikian, pengaruh penggunaan lahan terhadap kemampuan tanah dalam memegang air pada kondisi jenuh dan kapasitas lapang sangat nyata (Tabel 4). Namun, kadar air pada kondisi titik layu permanen tidak dipengaruhi oleh struktur tanah akibat proses agregasi oleh bahan organik sehingga pengaruh penggunaan lahan terhadap kadar air titik layu permenan tidak nyata (Tabel 4).

Proses agregasi oleh bahan organik kelihatannya baru menciptakan ruang pori air tersedia dan ruang pori drainase lambat (Tabel 4) sehingga pengaruh penggunaan lahan nyata terhadap pori drainase lambat (PDL) dan sangat nyata terhadap pori air tersedia. Sebaliknya, pori drainase sangat cepat (PDSC) dan pori drainase cepat (PDC) tidak nyata dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Ruang pori drainase sangat cepat (PDSC) dan pori drainase cepat (PDC) merupakan pori makro yang berada di antara agregat makro sehingga berpeluang sangat mudah pecah. Selain itu, ruang pori drainase sangat cepat (PDSC) dan pori drainase cepat (PDC) dapat tercipta apabila kadar bahan organik tanah cukup tinggi. Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan kadar bahan organik tanah relatif rendah sehingga ruang

Tabel 4 Pengaruh penggunaan lahan terhadap peubah kemampuan tanah memegang air

Parameter Kemampuan Memegang Air Penggunaan Lahan

P-value Hubungan

Kadar Air Jenuh (Ruang Pori Total) 0.000 Sangat Nyata Kadar Air Kapasitas Lapang 0.000 Sangat Nyata Kadar Air Titik Layu Permanen 0.148 Tidak Nyata Pori Drainase Sangat Cepat (PDSC) 0.228 Tidak Nyata

Pori Drainase Cepat (PDC) 0.065 Tidak Nyata

Pori Drainase Lambat (PDL) 0.034 Nyata

Pori Air Tersedia 0.003 Sangat Nyata

8

pori drainase sangat cepat (PDSC) dan pori drainase cepat (PDC) tidak nyata dipengaruhi oleh penggunaan lahan di wilayah DAS Ciujung (Tabel 4).

Sifat Fisik dan Kimia Tanah pada Beberapa Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan yang berbeda akan menghasilkan perbedaan karakteristik sifat fisik dan kimia tanah yang terkandung didalamnya. Hasil analisis untuk sifat fisik dan kimia tanah pada hutan sekunder (HS), kebun campuran rapat (KCR), dan kebun campuran tidak rapat (KCTR) ditunjukkan pada Tabel 5.

Berdasarkan pada Tabel 5 bahwa sifat fisik dan kimia tanah yang paling baik terdapat pada penggunaan lahan HS diikuti dengan KCR dan KCTR. Hal itu disebabkan karena tanah dibawah penggunaan lahan HS memiliki agregasi yang lebih baik yang ditunjukkan oleh kadar C-organik dan indeks stabilitas agregat (ISA) yang paling tinggi, bobot isi yang paling rendah, serta porositas total yang paling tinggi.

Penggunaan lahan berpengaruh terhadap jumlah bahan organik terkait dengan banyaknya sisa tanaman yang dapat disumbangkan melalui pelapukan batang, ranting, bunga dan daun yang jatuh ke permukaan tanah (Arsyad 2000); sedangkan tinggi dan rendahnya nilai bobot isi terkait dengan (1) jumlah ruang pori dan padatan tanah, (2) struktur tanah, (3) kandungan klei, dan (4) sifat mengembang dan mengkerut tanah (Buckman dan Brady 1969). Kemantapan agregat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya jenis dan kadar klei, bahan organik, jenis dan kation yang dijerap, serta penutupan tajuk tanaman pada permukaan tanah yang dapat menghindari splash erotion akibat curah hujan tinggi (Baskoro dan Henry 2005).

Menurut Junedi (2010) penggunaan lahan hutan seperti hutan sekunder, memiliki populasi vegetasi yang padat dan rapat mulai dari tanaman tinggi, sedang, dan rendah sehingga akan menghasilkan bahan organik tinggi. Bahan organik yang tinggi pada tanah hutan sekunder dapat memicu peningkatan populasi dan aktivitas organisme, dan peningkatan aktivitas perakaran tanaman akan menyebabkan terjadinya proses agregasi tanah sehingga keadaan tanah menjadi lebih gembur dan porous yang berakibat pada penurunan bobot isi dan peningkatan porositas tanah (Soepardi 1983). Selain itu, tingginya nilai ISA pada lahan HS lebih disebabkan oleh bahan organik yang lebih tinggi (Tabel 5). Bahan

9

organik yang tinggi bertanggung jawab dalam proses sementasi partikel-partikel utama sampai membentuk agregat stabil (Baver et al. 1972).

Penggunaan lahan KCR dan KCTR memiliki bahan organik yang lebih rendah dibandingkan dengan HS (Tabel 5). Menurut Hairiah et al. (2004) bahwa pada lahan pertanian jumlah dan keragaman vegetasi relatif lebih rendah dibandingkan hutan. Selain dari faktor bahan organik, bobot isi yang tinggi disebabkan oleh aktivitas masyarakat setempat dalam memanfaatkan atau mengkonsumsi hasil pertanian maupun kayu sehingga mengakibatkan terjadinya pemadatan tanah.

Keterkaitan antara Sifat Fisik-Kimia terhadap Kemampuan Tanah Memegang Air pada Berbagai Penggunaan Lahan

Dari data yang disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 terlihat bahwa tanah-tanah di DAS Ciujung dibawah penggunaan lahan yang berbeda memiliki nilai kemampuan tanah memegang air yang berbeda pula yang didukung oleh perbedaan karakteristik sifat fisik dan kimia tanah. Secara lebih rinci hal tersebut dapat dijelaskan melalui setiap parameternya sebagai berikut:

Kapasitas Lapang (KL)

Kapasitas lapang merupakan persentase air yang dapat dikandung oleh tanah setelah air bebas atau air gravitasi habis mengalir ke bawah yang berada pada pF 2.54 atau kemampuan air untuk tetap tinggal di tanah selama 2-3 hari setelah dijenuhkan (Tim Penyusun Kamus PS 2003). Kondisi kapasitas lapang dianggap setara dengan kemampuan tanah maksimal dalam memegang air (Jury et al. 1991). Menurut Rachman et al. (2013) kapasitas memegang air dalam keadaan kapasitas lapang sangat dikendalikan oleh kandungan bahan organik dan ditentukan oleh beberapa sifat-sifat fisik seperti tekstur tanah terutama klei dan debu serta agregasi tanah yang pada akhirnya mempengaruhi bobot isi, porositas total, serta distribusi ukuran pori terutama pori meso dan pori mikro.

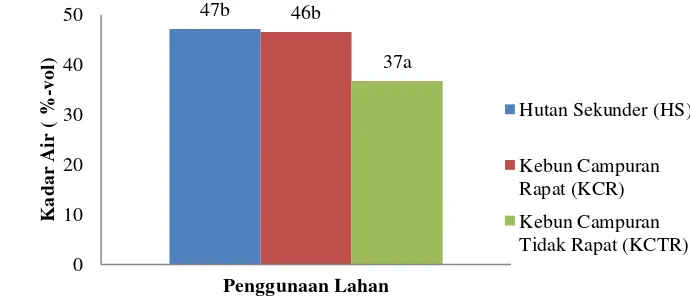

Hasil uji Duncan pada penelitian menunjukkan bahwa HS memiliki nilai kadar air kapasitas lapang tidak berbeda nyata dengan KCR, sedangkan KCTR memiliki nilai kadar air kapasitas lapang berbeda nyata dengan HS dan KCR. Adapun hasil uji Duncan dapat dilihat pada Gambar 5. hasil uji Duncan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Kadar air kapasitas lapang pada berbagai penggunaan lahan

10

Nilai kadar air kapasitas lapang yang hampir sama antara HS dan KCR disebabkan oleh tingkat kerapatan tanaman yang tinggi disertai tanaman penutup tanah yang banyak sehingga dapat menyumbangkan bahan organik tanah yang tinggi (Tabel 5) yang berakibat pada agregasi yang lebih baik. Penggunaan lahan HS memiliki nilai kadar air kapasitas lapang tertinggi yang diakibatkan oleh kandungan klei, kadar C-organik, bobot isi, porositas total, dan stabilitas agregat yang lebih tinggi, serta kandungan pasir yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya (Tabel 5).

Menurut Scholes et al. (1994) dalam Abidin (2012) mengatakan bahwa kadar C-organik yang tinggi juga akan meningkatan pori meso dan mikro serta penurunan pori makro sehingga terjadi peningkatan daya menahan air dan ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman. Kemantapan agregat yang semakin tinggi berpengaruh terhadap kemampuan tanah yang lebih tinggi untuk mempertahankan pori-pori tanah yang sudah terbentuk, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kemampuan memegang air tinggi.

Kandungan klei yang tinggi dan pasir yang rendah pada HS menjadi faktor pendukung dalam peningkatan nilai kadar air kapasitas lapang. Menurut Hillel (1997) tanah bertekstur klei dapat menahan air yang lebih banyak dan lebih lama daripada tanah bertekstur pasir. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah pori mikro. Tanah bertekstur klei memiliki luas permukaan spesifik yang besar sehingga daya mengikat airnya pun menjadi tinggi. Berbeda dengan tanah dengan tekstur pasir banyak memiliki pori-pori makro yang terisi oleh udara, sehingga sulit untuk menahan air (Hardjowigeno 2007). Oleh sebab itu, semakin halus tekstur tanah maka semakin besar kadar air kapasitas lapangnya. Faktor-faktor inilah yang mengakibatkan HS memiliki nilai kadar air kapasitas lapang yang lebih tinggi daripada penggunaan lahan lainnya.

Penggunaan lahan KCTR memiliki nilai kadar air kapasitas lapang paling rendah dibandingkan dengan kedua penggunaan lahan lainnya. Faktor yang menyebabkan nilai kadar air kapasitas lapang yang rendah pada KCTR adalah kandungan klei dan kadar C-organik yang rendah, bobot isi yang tinggi, porositas total dan stabilitas agregat yang rendah (Tabel 5). Tanah yang mempunyai bobot isi yang tinggi akan sulit dalam meneruskan air atau sukar ditembus akar tanaman (Hardjowigeno 2007) sehingga berdampak pada rendahnya nilai kadar air kapasitas lapang.

11

Seperti yang telah diuraikan di atas maupun persamaan regresi pada Tabel 6, bahan organik yang tinggi mampu membuat tanah memiliki agregasi yang baik yang menghasilkan bobot isi yang rendah, porositas total yang tinggi, serta kemantapan agregat yang lebih stabil, dan sebaliknya. Porositas total yang tinggi akan menyediakan tempat yang lebih besar untuk memasukan air dan memudahkan air masuk ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah akan ditahan oleh pori mikro yang ada pada tekstur klei. Menurut Sarief (1985) bahwa terikatnya air oleh bahan organik tanah dapat mengurangi kehilangan air melalui perkolasi dan evaporasi sehingga air yang tersimpan dalam tanah menjadi banyak. Selain memiliki luas permukaan spesifik yang besar, hubungan sangat nyata pada klei disebabkan juga oleh muatan negatif (Dixon 1991). Bagian negatif ini yang akan mengikat sisi positif dari molekul air yang kemudian akan mengikat kuat pada permukaannya. Hal inilah yang menyebabkan tanah bertekstur klei memiliki daya memegang air lebih besar daripada pasir.

Titik Layu Permanen (TLP)

Titik layu permanen (TLP) adalah kondisi dimana air terikat kuat oleh matriks tanah sehingga tidak mampu lagi diambil atau ditarik oleh sistem perakaran tanaman atau kadar kelembaban tanah bilamana tanaman layu secara permanen (Rachman et al. 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kadar air TLP seperti kandungan bahan organik dan tekstur tanah terutama kandungan klei serta pori-pori yang berukuran kecil (mikro) memiliki peranan yang lebih penting dibandingkan pengaruh agregasi tanah (Soepardi 1983). Hasil penelitian dengan uji Duncan menunjukkan bahwa semua penggunaan lahan memiliki nilai kadar air TLP tidak berbeda nyata. Hasil uji Duncan disajikan pada Gambar 6.

Tabel 6 Persamaan regresi linear hubungan kapasitas lapang (Y) dengan peubah sifat-sifat tanah (X)

12

Berdasarkan hasil uji Duncan pada Gambar 6 menunjukkan bahwa meskipun semua penggunaan lahan memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata, nilai kadar air TLP pada KCR lebih tinggi dibandingkan dengan HS dan KCTR. Hal tersebut dapat dijelaskan karena kandungan klei pada KCR lebih tinggi (56.13%) dibandingkan pada KCTR (46.41%), sementara untuk kandungan bahan organik dan agregasi pada KCR dan KCTR memiliki nilai yang tidak terlalu berbeda. Kalau hanya mempertimbangkan faktor klei saja, tanah pada HS yang memiliki kandungan klei yang tertinggi (66.80%) akan memiliki nilai kadar air TLP yang lebih tinggi dibandingkan KCR. Namun hal tersebut tidak terjadi pada penelitian ini karena tanah pada HS memiliki agregasi dan kandungan bahan organik yang tinggi (dibandingkan dengan KCR dan KCTR) yang mana hal tersebut dapat mengurangi kekuatan tanah dalam mengikat air sehingga kadar air TLP menjadi rendah.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas didukung oleh persamaan hasil uji regresi linear antara titik layu permanen sebagai sumbu Y dan peubah sifat-sifat tanah sebagai sumbu X disajikan pada Tabel 7.

Gambar 6 Kadar air titik layu permanen pada berbagai penggunaan lahan

13

Dari hasil penelitian dengan uji regresi linear menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia tanah yang memiliki hubungan sangat nyata adalah kadar C-organik dan stabilitas agregat, sedangkan yang memiliki hubungan nyata yaitu tekstur tanah terutama kandungan klei, debu, serta pasir dan debu. Dari beberapa sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan sangat nyata dan nyata, hanya kadar C-organik saja yang memiliki hubungan erat terhadap kadar air TLP.

Seperti yang telah diuraikan di atas, hasil regresi nilai kadar air TLP dipengaruhi oleh tekstur tanah (pasir, debu, dan klei) (Tabel 7). Pori yang berperan penting dalam kadar air TLP adalah pori mikro yang lebih dikendalikan oleh tekstur klei serta kondisi agregasi yang kurang baik. Peranan bahan organik dalam tanah adalah sebagai bahan pengagregasi yang dapat memperbaiki struktur tanah.

Pori Drainase

Pori drainase adalah pori yang dapat memberikan pergerakan udara dan perkolasi air secara cepat. Pori drainase dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu (1) Pori Drainase Sangat Cepat (PDSC) adalah pori yang berukuran ≥ 300

μm dan akan kosong (tidak mengandung air) pada tekanan 10 cm (pF 1), (2) Pori Drainase Cepat (PDC) adalah pori yang berukuran antara 300-30 μm dan akan kosong antara tekanan 10 cm (pF 1) dan tekanan 100 cm (pF 2), dan (3) Pori Drainase Lambat (PDL) adalah pori yang berukuran antara 30-9 μm dan akan kosong pada tekanan 100 cm (pF 2) dan tekanan sekitar 1/3 atmosfer atau 330 cm (pF 2.54) (Sitorus et al. 1981).

A. Pori Drainase Sangat Cepat (PDSC) dan Pori Drainase Cepat (PDC) Pori drainase sangat cepat (PDSC) secara teoritis lebih dikendalikan oleh besarnya ruang yang tersedia (ruang pori total), stabilitas agregat yang berfungsi untuk mempertahankan pori antar-agregat (pori makro), dan tekstur tanah yang berukuran kasar (pasir).

14

Nilai PDSC dan PDC pada KCR berbeda nyata dengan KCTR. Sedangkan HS tidak berbeda nyata dengan KCR dan KCTR. Penggunaan lahan KCTR memiliki nilai PDSC dan PDC tertinggi. Meskipun KCTR memiliki kadar C-organik yang paling rendah dan agregasi tanah yang buruk, tingginya nilai PDSC dan PDC pada KCTR lebih dipengaruhi oleh kandungan pasir yang paling tinggi (25.12%) dibandingkan penggunaan lahan lainnya. Sesuai dengan pendapat Rachman et al. (2013) bahwa tanah-tanah dengan kelas tekstur pasir memiliki pori drainase tanah yang cepat sampai sangat cepat. Kanisius (1990) juga mengemukakan bahwa air lebih mudah masuk kedalam tanah pada jenis tanah ringan (bertekstur pasir) dibandingkan dengan tanah-tanah berat (bertekstur klei).

Nilai PDSC dan PDC yang tinggi pada HS diakibatkan oleh kadar C-organik, porositas total dan stabilitas agregat yang lebih tinggi serta bobot isi yang lebih rendah dibandingkan KCR dan KCTR (Tabel 5) sehingga menghasilkan agregasi yang lebih baik. Agregasi yang lebih baik akan menghasilkan pori-pori antar agregat yang sebagian merupakan pori makro sehingga memiliki PDSC dan PDC yang tinggi. Selain itu, banyaknya ruang pori juga akan memudahkan air masuk dan mengalir dengan cepat ke dalam tanah (Rachman et al. 2013).

Penggunaan lahan KCR memiliki nilai PDSC dan PDC yang paling rendah dibandingkan HS dan KCTR. Hal ini disebabkan tanah pada KCR memiliki kadar C-organik yang rendah sehingga proses agregasi tanah yang lebih buruk, sehingga tidak mampu membentuk pori makro yang lebih banyak. Kondisi ini dapat menghasilkan bobot isi yang tinggi serta porositas total dan stabilitas agregat yang rendah dibandingkan dengan HS (Tabel 5). Pernyataan tersebut didukung oleh persamaan hasil uji regresi linear antara PDSC dan PDC sebagai sumbu Y dengan peubah sifat-sifat tanah sebagai sumbu X yang dapat dilihat pada Tabel 8.

Dari uji regresi linear pada Tabel 8 menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia tanah yang memiliki hubungan nyata adalah bobot isi, porositas total, dan stabilitas agregat. Dari beberapa sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan nyata, tidak ada sifat fisik dan kimia tanah yang memiliki hubungan erat terhadap nilai PDSC dan PDC. Hasil regresi untuk nilai PDSC dan PDC pada penelitian ini secara keseluruhan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan pada penjelasan diatas. Akan tetapi, pada hasil uji regresi linear untuk pasir memiliki hubungan yang tidak nyata terhadap nilai PDSC dan PDC, berbeda dengan pernyataan terdahulu yang menjelaskan bahwa tekstur pasir menjadi faktor penyebab nilai

Tabel 8 Persamaan regresi linear hubungan pori drainase sangat cepat dan pori drainase cepat (Y) dengan peubah sifat-sifat tanah (X)

15

PDSC dan PDC. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh agregasi lebih berperan daripada tekstur tanah khususnya pasir, walapun proporsi pengaruh agregasi tersebut sangat kecil (Tabel 8).

Peranan bobot isi dan porositas total dalam nilai PDSC dan PDC sebagai penyedia ruang pori dalam tanah, sedangkan stabilitas agregat berperan dalam mempertahankan pori-pori tanah yang sudah terbentuk. Menurut Haridjaja et al.

(1990) agregat yang stabil mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dalam memelihara dan mempertahankan pori-pori sebagai jalan masuknya air. Semakin banyak ruang pori disertai dengan agregat yang stabil akan semakin mudah air masuk ke dalam tanah yang mengakibatkan PDSC dan PDC pun akan semakin tinggi. Sebaliknya, stabilitas agregat yang rendah akan menyebabkan agregat mudah hancur menjadi butiran tunggal yang akan menyumbat pori tanah dan berakibat pada pengurangan pori makro serta sulitnya air untuk masuk ke dalam tanah.

B. Pori Drainase Lambat (PDL)

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya nilai PDL adalah pori berukuran 30-9 μm. Pori demikian lebih disebabkan oleh kombinasi hasil agregasi, tekstur tanah terutama kandungan debu dan klei, serta kadar C-organik (%). Agregasi yang baik akan menghasilkan penurunan bobot isi dan peningkatan porositas total dengan kadar C-organik yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil uji Duncan, nilai PDL pada beberapa penggunaan lahan menunjukkan bahwa HS memiliki nilai PDL berbeda nyata dengan KCTR. Sedangkan KCR memiliki nilai PDL yang tidak berbeda nyata dengan HS dan KCTR. Penggunaan lahan HS memiliki nilai PDL tertinggi diikuti dengan KCR dan KCTR. Hasil uji Duncan pengaruh penggunaan lahan terhadap nilai PDL disajikan pada Gambar 8.

Gambar 8 Pori drainase lambat pada berbagai penggunaan lahan

16

Dari hasil uji Duncan pada Gambar 8 menunjukkan bahwa HS memiliki nilai PDL tertinggi yang diakibatkan oleh kadar C-organik dan kandungan klei yang paling tinggi serta agregasi yang paling baik sehingga memiliki bobot isi yang paling rendah dan porositas total yang paling tinggi (Tabel 5) diikuti dengan tanah pada KCR dan KCTR. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji regresi linear antara PDL sebagai sumbu Y dengan peubah sifat-sifat tanah sebagai sumbu X disajikan pada Tabel 9.

Dari hasil uji regresi linear pada Tabel 9 menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia tanah yang memiliki hubungan sangat nyata adalah bobot isi, porositas total, dan debu, sedangkan yang memiliki hubungan nyata adalah kadar C-organik, pasir dan debu, serta klei. Dari beberapa sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan sangat nyata dan nyata, hanya bobot isi dan porositas total saja yang memiliki hubungan erat terhadap nilai PDL. Hasil uji regresi pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan terdahulu yang mengemukakan bahwa PDL lebih disebabkan oleh faktor agregasi tanah dan tekstur tanah. Tekstur tanah pada PDL ini adalah tekstur yang menghasilkan pori meso. Kandungan klei memiliki hubungan yang nyata terhadap PDL dikarenakan agregasi tanah dengan tekstur klei menghasilkan pori meso.

Air Tersedia

Air tersedia adalah sejumlah air yang berada di pori tanah karena potensial matrik tanah setelah potensial gravitasi tidak bekerja lagi pada air dalam pori tanah tersebut, dan air tanah tersebut masih dapat diserap oleh akar tanaman (Murtilaksono dan Wahyuni 2004), sehingga ruang pori tersebut biasa disebut sebagai ruang pori air tersedia (RPAT). Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pori air tersedia lebih disebabkan oleh kadar C-organik dan agregasi tanah. Agregasi tanah yang baik akan menghasilkan bobot isi yang rendah, porositas total yang tinggi, dan stabilitas agregat yang tinggi.

Berdasarkan hasil uji Duncan, nilai pori air tersedia pada beberapa penggunaan lahan menunjukkan bahwa tanah pada HS memiliki nilai air tersedia yang berbeda nyata dengan KCR dan KCTR. Sedangkan tanah pada KCR memiliki nilai pori air tersedia yang tidak berbeda nyata dengan KCTR. Adapun hasil uji Duncan dapat dilihat pada Gambar 9.

17

Tingginya nilai pori air tersedia pada HS disebabkan oleh kadar C-organik yang tinggi dan agregasi yang lebih baik yang menghasilkan bobot isi yang lebih rendah, porositas yang lebih tinggi, dan stabilitas agregat yang lebih tinggi (Tabel 5). Meningkatnya kemampuan tanah memegang air (sebagai akibat dari tingginya bahan organik) akan meningkatkan volume air yang terkandung dan tersimpan dalam tanah sehingga meningkatkan air tersedia bagi tanaman (Sarief 1985). Kandungan bahan organik juga membantu mengikat butiran klei membentuk ikatan butiran yang lebih besar melalui proses agregasi tanah sehingga memperbesar ruang-ruang udara diantara ikatan butiran (Schjonning et al. 2007).

Bahan organik dalam tanah dapat menyerap air 2-4 kali lipat dari berat bobotnya yang berperan dalam ketersediaan air (Sarief 1989). Sesuai dengan pendapat Nurhayati (1986), jumlah air tersedia dipengaruhi oleh tekstur tanah, kandungan bahan organik, dan struktur tanah. Kombinasi antara bahan organik tinggi disertai dengan kandungan klei tinggi umumnya memiliki keseimbangan pori meso dan pori mikro yang menyebabkan jumlah air yang dapat ditahan lebih banyak yang berarti pula kapasitas air tersedia menjadi lebih tinggi (Hakim et al.

1986). Selain dipengaruhi oleh bahan organik, nilai air tersedia juga dipengaruhi oleh bobot isi. Menurut Wesley (1973) tanah-tanah yang memiliki struktur baik atau gembur dengan bobot isi yang rendah akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk terjadinya stress air karena kisaran kadar air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman menjadi lebar.

Nilai pori air tersedia yang rendah pada KCR dan KCTR dipengaruhi oleh kadar C-organik, stabilitas agregat, dan tingginya pasir dalam tanah (Tabel 5). Bahan organik yang rendah akan menyebabkan penurunan aktivitas dan populasi organisme serta penurunan aktivitas perakaran tanaman dan menghasilkan proses agregasi tanah yang lebih buruk. Hal ini akan mendorong bobot isi yang semakin tinggi, porositas tanah yang semakin rendah, serta penurunan stabilitas agregat tanah. Agregat tanah yang menjadi semakin mudah hancur (tidak stabil) akan menjadi agregat atau partikel yang lebih kecil juga dan akhirnya berdampak pada penurunan air tersedia. Selain itu, rendahnya nilai air tersedia pada KCTR diakibatkan oleh kandungan pasir yang paling tinggi. Menurut Rachman et al.

(2013), tanah-tanah yang bertekstur pasir akan mengandung air tersedia yang Gambar 9 Pori Air tersedia pada berbagai penggunaan lahan

18

rendah karena rendahnya kemampuan matriks tanah menyerap air. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil uji regresi linear antara air tersedia sebagai sumbu Y dan peubah sifat-sifat tanah sebagai sumbu X yang disajikan pada Tabel 10.

Hasil uji regresi linear pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia tanah yang memiliki hubungan sangat nyata terhadap air tersedia adalah C-organik, bobot isi, porositas total, dan stabilitas agregat. Dari beberapa sifat fisik dan kimia tanah yang berhubungan sangat nyata, kadar C-organik, porositas total, dan stabilitas agregat memiliki hubungan erat terhadap nilai air tersedia. Secara keseluruhan pada hasil uji regresi linear hubungan sangat nyata antara pori air tersedia dengan beberapa sifat fisik dan kimia tanah sesuai dengan teori dan pernyataantelah disebutkan di atas. Bahan organik pada nilai air tersedia berperan sebagai agregasi dan pengikatan kadar air tanah. Peranan bahan organik sebagai agregasi akan menghasilkan nilai bobot isi menjadi rendah, porositas total menjadi tinggi, serta kemantapan agregat yang stabil. Sesuai dengan pendapat Murtilaksono dan Wahyuni (2004) yang mengemukakan bahwa pori air tersedia (antara pF 2.54 – pF 4.2) nyata berkorelasi positif dengan bahan organik dan ruang pori total. Sedangkan peranan bahan organik sebagai pengikatan kadar air tanah berfungsi agar air yang meresap ke dalam tanah tidak diikat kuat oleh tanah sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan dan diserap oleh tanaman. Pori yang berperan penting dalam nilai air tersedia adalah pori meso dan pori mikro

19

serta agregasi yang lebih buruk. Kondisi tersebut akan menyebabkan air hujan yang turun lebih banyak terbuang melalui run off dibandingkan dengan air yang diserap dan diikat oleh tanah. Dampak akhir dari keadaan tersebut akan menimbulkan bencana banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Jenis penggunaan lahan menjadi salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi perbedaan nilai kemampuan memegang air pada tanah-tanah di DAS Ciujung. Penggunaan lahan yang berbeda juga akan mempengaruhi perbedaan karakteristik fisik dan kimia tanahnya. Karakteristik fisik dan kimia tanah yang paling baik terdapat pada lahan HS diikuti dengan lahan KCR dan KCTR. Dari parameter-parameter kemampuan memegang air dalam kondisi jenuh, kapasitas lapang, titik layu permanen, serta pori drainase dan air tersedia menunjukkan bahwa tanah-tanah di bawah penggunaan lahan HS memiliki kemampuan memegang air yang lebih baik daripada tanah-tanah di bawah penggunaan lahan KCR dan KCTR. Hal itu disebabkan oleh karakteristik fisik dan kimia tanah terutama kandungan C-organik yang lebih tinggi serta agregasi tanah yang lebih baik pada lahan HS sehingga mengakibatkan nilai kemampuan memegang air yang lebih baik dibandingkan dengan lahan KCR dan KCTR. Sifat fisik dan kimia tanah seperti klei, kadar C-organik, porositas total, dan stabilitas agregat memberikan pengaruh sangat nyata positif terhadap kemampuan tanah memegang air. Pasir dan bobot isi memberikan pengaruh sangat nyata negatif terhadap kemampuan tanah memegang air.

Saran

20

DAFTAR PUSTAKA

Abidin L. 2012. Permeabilitas Tanah Lahan Pertanian, Semak, dan Hutan Sekunder pada Tanah Latosol Dramaga. Skripsi. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Andriyani. 2007. Dinamika Spasial Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor-Faktor Penyebabnya di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Arsyad S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. Bogor (ID): IPB Pr. Arsyad S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Bogor (ID): IPB Pr.

Baskoro DPT, DM Henry. 2005. Pengaruh metoda pengukuran dan waktu pengayakan basah terhadap nilai indeks stabilitas agregat tanah. Jurnal Tanah dan Lingkungan. 7(2): 54-57.

Baver LD, Gardner WH dan Gardner WR. 1972. Soil Phycics. 4th Ed. New York (US): John Wiley and Sons Inc.

Buckman HO, NC Brady. 1969. The Nature and Properties of Soils. G Soepardi, penerjemah. 1983. Departemen Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Dixon JB. 1991. Roles of Clays in Soils. Applied Clay Science (5): 489-503. Hairiah K, Widianto B, Suprayogo D, Widodo RH, Purnomosidhi P, Rahayu S,

Van Noordwijk M, 2004. Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) Sehat. Bogor (ID): World Agroforestry Centre. Hakim N, Nyakpa MY, Lubis AM, Nugraha SG, Saul MR, Diha MA, Hong GB,

dan Bailey HH. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Lampung (ID): Universitas Lampung Pr.

Haridjaja O, Murtilaksono K, Sudarmo, Rachman LM. 1990. Hidrologi Pertanian.

Bogor (ID): IPB Pr.

Hardjowigeno S. 2007. Ilmu Tanah. Jakarta (ID): Akademika Pr.

Hillel D. 1997. Pengantar Fisika Tanah. Susanto RH, Purnomo RH, penerjemah. Yogyakarta (ID): PT. Mitra Gama Widya. Terjemahan dari: Introduction of Soil Physics.

Junedi H. 2010. Perubahan sifat fisika ultisol akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian. Jurnal Hidrolitan. 1(2): 10-14.

Jury WA, Gardener WR, Gardener WH. 1991. Soil Physics. 5th Ed. New York (US): J.Wiley.

Kanisius AA.1990. Tanah dan Pertanian. Jakarta (ID): Kanisius.

Kurnia U, Agus F, Adimihardja A, Dariah A. 2006. Sifat Fisik Tanah dan Metode Analisisnya. Jakarta (ID): Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Mallingreau. 1981. Land use/Land Cover Classification in Indonesia. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada Pr.

Murtilaksono K, Wahyuni ED. 2004. Hubungan ketersediaan air tanah dan sifat-sifat dasar fisika tanah. J Tanah Lingk. 6(2): 46-50.

21

Rachman LM, Wahjunie ED, Brata KR, Purwakusuma W, Murtilaksono K. 2013.

Fisika Tanah Dasar. Bogor (ID): IPB Pr.

Sarief SE. 1985. Konservasi Tanah dan Air. Bandung (ID): Pustaka Buana.

Sarief SE. 1989. Kesuburan dan Pemupukan Tanah Pertanian. Bandung (ID): Pustaka Buana.

Schjønning P, Munkholm LJ, Elmholt S, dan Olesen JE. 2007. Organic Matter and Soil Tilth in Arable Farming: Management Makes A Difference within 5–6 Years. Agriculture, Ecosystems and Environment (122): 157–172, St. Petersburg college, St. Petersburg.

Schwab GO, Fangmeir DD, Elliot WJ, and Frevert RK. 1997. Soil and Water Conservation Engineering. 4Ed, John Wiley & Sons. Inc, New York.

Sitorus SRP, Haridjaja O, dan Brata KR. 1981. Penuntun Praktikum Fisika Tanah. Bogor (ID): Departemen Ilmu-Ilmu Tanah, Faperta IPB.

Sitorus SRP. 1989. Survai Tanah dan Penggunaan Lahan. Bogor (ID): Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Faperta IPB.

Soepardi G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Bogor (ID): IPB Pr.

Tim Penyusun Kamus PS. 2003. Kamus Pertanian. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.

22

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil analisis ragam

Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Bobot Isi Between Groups .695 2 .347 26.088 .000

Within Groups .386 29 .013

Total 1.081 31

Porositas Total Between Groups 872.079 2 436.040 15.657 .000

Within Groups 807.644 29 27.850 Within Groups 4741.616 29 163.504

Total 5141.092 31

Debu Between Groups 902.251 2 451.125 6.021 .007 Within Groups 2172.866 29 74.926

Total 3075.117 31

Pasir dan Debu Between Groups 2478.804 2 1239.402 5.907 .007 Within Groups 6085.185 29 209.834

Total 8563.989 31

Klei Between Groups 2478.804 2 1239.402 5.907 .007 Within Groups 6085.185 29 209.834

Total 8563.989 31

Stabilitas Agregat

Between Groups 1488742.764 2 744371.382 5.841 .007 Within Groups 3695454.971 29 127429.482

23

Lampiran 2 Pori drainase pada beberapa penggunaan lahan

24

25

Lampiran 4 Nilai tekstur tanah pada beberapa penggunaan lahan

26

Lampiran 5 Nilai porositas total, kapasitas lapang, titik layu permanen, dan air tersedia pada beberapa penggunaan lahan

Penggunaan

Lahan Lapisan Lokasi Porositas

27

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Juli 1993 dari pasangan Bapak Achjar Rughiar Adhalim dengan Ibu Nafsiah dan merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Panaragan Kidul 2 Bogor pada tahun 2004 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2007 di SMPN 4 Bogor. Tahun 2010 penulis lulus dari SMAN 1 Bogor, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Institut Pertanian Bogor pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian di tahun yang sama.