POTENSI LIMBAH PADI SEBAGAI PAKAN SAPI BALI DI DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO

KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh Faisal Abdul Azis

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PETERNAKAN

pada

Jurusan Peternakan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRAK

POTENSI LIMBAH PADI SEBAGAI PAKAN SAPI BALI DI DESA SUKOHARJO II KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

oleh

FAISAL ABDUL AZIZ

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi limbah tanaman padi berupa dedak dan jerami padi berdasarkan luas tanam dan mengetahui kapasitas tampung ternak di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei yang digunakan adalah metode purposive sampling. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup segala informasi tentang lahan pertanian,luas tanam, luas panen padi, produksi pabrik penggilingan padi , dan produksi limbah yang dihasilkan. Data sekunder meliputi informasi tentang potensi pertanian dan peternakan yang ada di wilayah Desa Sukoharjo II.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa (1) produksi limbah asal tanaman padi di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu berupa limbah jerami sebesar 2.782.000 kg/th dan berdasarkan bahan kering sebesar 683.537,4 kg/th. Produksi limbah jerami padi memiliki kapasitas tampung untuk ternak sapi sebesar 343 UT dengan kisaran penggunaan 40% sebagai pakan. (2) produksi limbah dedak padi memiliki angka produksi sebesar 64.920 kg/th dan memiliki kapasitas tampung pada ternak sapi sebesar 28 UT dengan kisaran pengunaan 50% sebagai pakan (3) total produksi limbah tanaman padi adalah

752.957,4 kg/th serta memiliki kapasitas tampung sebesar 371 UT.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR... vi

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang dan Masalah ... 1

B. Tujuan Penelitian ... 3

C. Manfaat Penelitian ... 3

D. Kerangka Pemikiran ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

A. Gambaran Umum Desa SukoharjoII ... 5

1. Deskripsi Desa Sukoharjo II ... 5

2. Potensi Pertanian Desa Sukoharjo II... ... 6

3. Pola Tanam Padi Desa Sukoharjo II ... 7

4. Potensi Peternakan Desa Sukoharjo II ... 8

B. Tanaman Padi... . 9

1. Gambaran Umum Tanaman Padi... ... 9

2. Limbah Asal Tanaman Padi ... .... 10

a. Jerami padi ... 10

b. Dedak padi ... 11

III. BAHAN DAN METODE ... 16

A. Waktu dan Tempat Penelitian ... 16

B. Alat dan Bahan Penelitian ... 16

1. Alat Penelitian ... 16

2. Bahan Penelitian ... 16

C. Peubah yang Diamati ... 18

D. Metode Penelitian ... 18

E. Pengumpulan Data ... 18

F. Prosedur Penelitian... .... 19

1. Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sampel Dedak Padi ... 19

2. Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sampel Jerami Padi ... 21

G. Analisis Data ... 24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN... 25

A. Potensi Pakan Asal Tanaman Padi Desa Sukoharjo II... 25

1. Potensi jerami sebagai pakan ternak ... ... 27

2. Potensi dedak sebagai pakan ternak... ... 30

B. Kapasitas Tampung Berdasarkan Produksi Limbah Tanaman Padi di Desa Sukoharjo II... 34

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 37

A. Kesimpulan ... 37

B. Saran ... ... 37 DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Para peternak ruminansia pada umumnya memelihara ternaknya secara ekstensif atau tradisional dengan sumber pakan atau hijauan hanya diharapkan dari rumput lapangan yang tumbuh di pinggir jalan, sungai, pematang sawah, dan tegalan yang sangat tergantung dari musim, ketersediaannya tidak tetap sepanjang tahun. Pada musim hujan produksinya berlimpah, sedangkan pada musim kemarau relatif sedikit. Kurangnya pakan ternak sering membawa dampak terhadap

kelangsungan kehidupan ternak.

2 Banyak terdapat limbah, baik itu limbah pertanian maupun limbah industri. Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengganti pakan yang dapat memenuhi nilai gizi ransum yang setara, mudah diperoleh, dan penggunaannya sebagai bahan pakan ternak yang tidak bersaing dengan manusia. Salah satu diantaranya adalah pemanfaatan limbah dari tanaman padi sebagai potensi hijauan dan konsentrat berupa jerami dan dedak. Jerami dan dedak merupakan limbah tanaman padi yang mudah diperoleh dan dijadikan bahan campuran ransum karena nilai gizi yang dimiliki limbah tersebut dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ternak. Jerami dan dedak merupakan sumber serat kasar dan protein yang dibutuhkan untuk produktivitas sapi Bali.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang didominasi oleh tanaman padi. Produksi padi kering giling di Kabupaten

Pringsewu mencapai 67.715,2 ton/tahun atau sekitar 5 ton per hektar untuk setiap tahunnya. Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah salah satu desa dengan luas wilayah 440 hektar dan luas lahan sawah 107 hektar. Luas lahan sawah yang dimiliki Desa Sukoharjo II memiliki potensi berupa limbah tanaman padi, yaitu jerami dan dedak yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan pengganti hijauan dan pelengkap konsentrat untuk ternak ruminansia, karena populasi sapi Bali di Desa Sukoharjo II yang memiliki populasi sebanyak 639 ekor.

3

B. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk :

1) mengetahui potensi limbah tanaman padi berupa dedak dan jerami padi

berdasarkan luas tanam di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ;

2) mengetahui kapasitas tampung ternak berdasarkan potensi limbah padi di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi penting kepada masyarakat dan para peternak khususnya tentang potensi limbah tanaman padi yang dapat dimanfaatkan dan menunjang pengembangan ternak Sapi Bali.

D. Kerangka Pemikiran

Provinsi Lampung merupakan Provinsi yang memiliki areal pertanian yang cukup luas di beberapa kabupaten. Banyak dari hasil utama pertanian maupun

4 Pada bidang peternakan, Desa Sukoharjo II merupakan salah satu tempat

pengembangan ternak ruminansia. Jenis ternak ruminansia yang ada di daerah tersebut adalah Sapi Bali. Populasi Sapi Bali di Desa Sukoharjo II mencapai 639 ekor. Meningkatnya produksi sapi Bali diiringi dengan peningkatan kebutuhan pakan yang harus terpenuhi setiap harinya. Kebutuhan pakan yang harus dipenuhi adalah konsentrat dan hijauan. Hijauan merupakan sumber serat kasar yang sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia sebagai penghasil VFA (Volatile Fatty Acids)atau asam lemak terbang yang dihasilkan oleh rumen yang digunakan oleh ternak ruminansia untuk melangsungkan kehidupannya.

Hijauan memegang peranan penting untuk mendukung perkembangan populasi ternak ruminansia. Hal ini karena perkembangan ternak ruminansia perlu didukung oleh produksi hijauan makanan ternak dalam jumlah dan kualitas yang cukup. Masalah yang dihadapi pada peningkatan produksi ternak khususnya ternak ruminansia yaitu ketersediaan pakan berupa hijauan yang harus dipenuhi secara kualitas dan kuantitas serta tersedia secara kontinyu. Ketersediaan sumber pakan hijauan ternak semakin lama semakin terbatas.

5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Desa Sukoharjo II I. Deskripsi Desa Sukoharjo II

Nama Desa Sukoharjo berasal dari tokoh di Kecamatan Sukoharjo pada saat itu, yaitu Suharjo dan Sukoharjo. Desa Sukoharjo resmi berdiri pada tanggal 23 Agustus 1938. Pada saat itu wilayahnya meliputi Kecamatan Sukoharjo,

Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Banyumas. Seiring dengan pembangunan yang terus bergerak, wilayah yang sedemikian luas akhirnya dipecah menjadi beberapa wilayah yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Wilayah yang dulu masih menjadi satu kini terbagi menjadi tiga wilayah , yaitu Desa Sukoharjo I, Desa Sukoharjo II, Desa Sukoharjo III, dan Desa Sukoharjo IV. Salah satu

wilayah peternakan Sapi Bali terdapat di Desa Sukoharjo II. Adapun batas – batas wilayah Desa Sukoharjo II sebagai berikut :

6 Suhu udara di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu bersuhu sedang, hal ini disebabkan karena ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, wilayah tersebut berada pada ketinggian 0 -- 2.115 meter dpl. Desa Sukoharjo II merupakan salah satu desa yang mudah dijangkau di Kabupaten Pringsewu sehingga masyarakat setempat dapat melakukan aktivitas perniagaan dari hasil home industri, pertanian, peternakan dan perkebunan yang dimiliki.

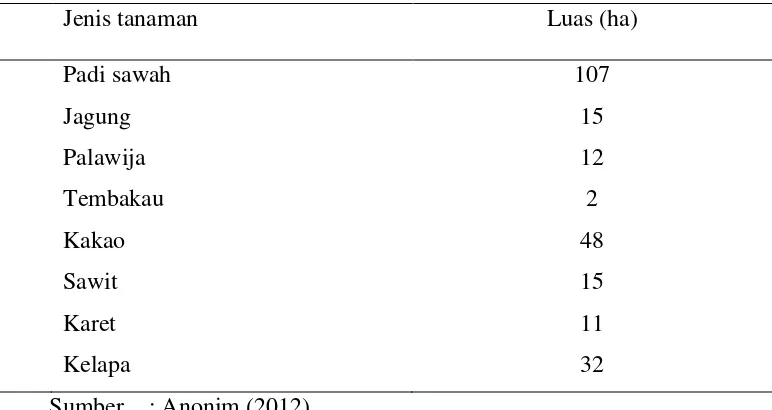

2. Potensi Pertanian Desa Sukoharjo II

[image:12.595.117.503.511.716.2]Pertanian yang ada di Desa Sukoharjo II meliputi padi sawah, jagung, palawija, tembakau, tebu, kakao, sawit, karet, dan kelapa. Dari beberapa tanaman yang ditanam di Desa Sukoharjo II, padi sawah memiliki luas lahan yang lebih luas. Luas areal padi sawah adalah 107 ha. Masyarakat Desa Sukoharjo II menanam padi sawah karena padi sawah dinilai lebih efektif ditanam di daerah tersebut karena kondisi topografi wilayah dataran rendah.

Tabel 1. Luas areal pertanian Desa Sukoharjo II

Jenis tanaman Luas (ha)

Padi sawah 107

Jagung 15

Palawija 12

Tembakau 2

Kakao 48

Sawit 15

Karet 11

Kelapa 32

7 Jenis tanaman pertanian yang memiliki luas lahan paling luas di Desa Sukoharjo II adalah padi sawah. Selain tanaman padi sawah, tanaman kakao juga ditanam oleh masyarakat setempat. Luas areal lahan untuk tanaman kakao adalah 48 ha. Tanaman Palawija sebesar 10% dari luas areal lahan pertanian, selanjutnya ditanami tanaman perkebunan, seperti kelapa, jagung, sawit, dan karet. Padi sawah yang ada di Desa Sukoharjo II memiliki sistem irigasi sehingga padi yang dipanen dalam 1 tahun sebanyak dua kali. Luas areal pertanian yang dimiliki merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan dan memajukan Desa Sukoharjo II yang berada di Kecamatan Sukoharjo.

3. Pola Tanam Padi Desa Sukoharjo II

Pola tanam merupakan bagian dari sistem budidaya tanaman. Sistem budidaya tanaman dapat dikembangkan satu atau lebih sistem pola tanam. Tujuan dari pola tanam ini adalah memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk

menghindari resiko kegagalan.

Pola tanam di Desa Sukoharjo II menggunakan pola tanam pertanian monokultur. Monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis. Lahan sawah hanya ditanami padi saja. Sepanjang tahun, tanaman padi dapat panen 2 kali. Para petani tidak menggunakan lahan padi yang sudah panen untuk ditanami tanaman yang lain, melainkan digemburkan kembali untuk ditanami padi kembali di periode berikutnya.

8 64 dinilai penduduk Desa Sukoharjo II memiliki kualitas yang unggul dan masa panen selama 3 – 4 bulan sehingga sesuai dengan topografi di desa Sukoharjo II.

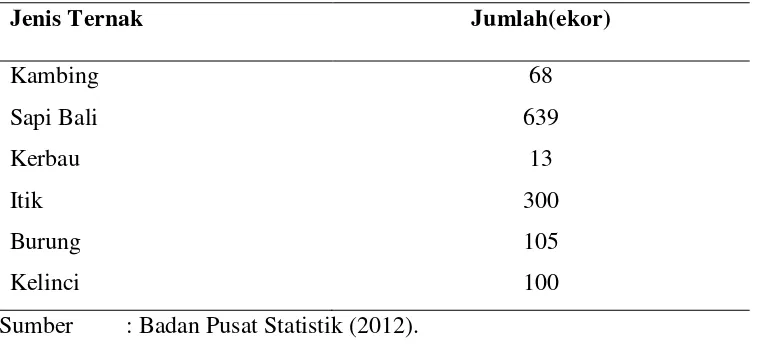

4. Potensi Peternakan Desa Sukoharjo II

[image:14.595.114.499.346.518.2]Masyarakat Desa Sukoharjo II sebagian besar bermata pencaharian petani dan peternak. Ternak yang terdapat di desa Sukoharjo II terdiri dari ternak kecil dan ternak besar. Ternak kecil meliputi itik, burung, dan kelinci. Ternak besar meliputi Sapi Bali, kerbau dan kambing. Populasi ternak di Desa Sukoharjo II dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 . Populasi ternak Desa Sukoharjo II

Jenis Ternak Jumlah(ekor)

Kambing 68

Sapi Bali 639

Kerbau 13

Itik 300

Burung 105

Kelinci 100

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012).

Populasi Sapi Bali di Desa Sukoharjo II mencapai 639 ekor. Sapi Bali dikembangkan karena mudah beradaptasi, reproduksi yang baik dan tingkat konsumsi pakan tinggi. Sapi Bali dipelihara secara intensive oleh penduduk desa Sukoharjo II, karena sebagian dari sapi Bali tersebut dijadikan sumber

pembibitan.

9 menambah perekonomian dan memanfaatkan lahan yang tersedia. Populasi itik di Desa Sukoharjo II sebanyak 300 ekor. Burung dan Kelinci juga terdapat di desa ini. Kelinci yang dikembangkan adalah kelinci pedaging. Kelinci pedaging dapat bernilai ekonomis karena kebutuhan akan daging kelinci yang rendah akan lemak dan kolesterol terus menerus bertambah setiap tahun. Populasi kerbau hanya 4% dari total populasi karena masyarakat Desa Sukoharjo II lebih memilih memelihara Sapi Bali dibandingkan kerbau.

Melihat kehidupan ekonomi di atas untuk klaster Desa Sukoharjo II, idealnya tetap bertahan pada usaha pertanian dan peternakan. Ini tentu saja dapat dijadikan produksi andalan untuk menarik perhatian pemerintah dalam mengembangkan Kecamatan Sukoharjo di bidang pertanian dan peternakan.

B. Tanaman Padi

1. Gambaran Umum Tanaman Padi

Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang menghasilkan produk beras. Pusat penanaman padi di Indonesia adalah di Pulau Jawa ( Karawang dan Cianjur), Bali, Madura, Sulawesi, dan Kalimantan. Klasifikasi ilmiah tanaman padi adalah sebagai berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Ordo : Poales

10 Suparyono dan Setyono ( 1994) mengemukakan syarat pertumbuhan yang

berkaitan dengan iklim pertanian untuk tanaman padi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) tumbuh di daerah tropis/subtropis (45oLU -- 45oLS) dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi dengan musim hujan 4 bulan;

2) curah hujan optimum sebesar 200mm/bulan atau 1.500 -- 2.000 mm/tahun;

3) dapat tumbuh pada dataran rendah sampai dataran tinggi. Di dataran rendah, padi memerlukan ketinggian 0 -- 650 meter diatas permukaan laut dengan temperatur 22 -- 27o C sedangkan di dataran tinggi 650 -- 1500 meter di atas permukaan laut dengan temperatut 19 -- 23o C ;

4) padi dapat tumbuh pada berbagai tipe tanah. Nilai keasaman tanah berkisar atara pH 4,5 sampai 8,2.

Pada lahan sawah, padi dapat ditanam 2 – 3 kali dalam setahun asalkan

ketersediaan air selama masa pertumbuhan terjamin karena tanaman padi sawah memerlukan air sepanjang tumbuhnya. Ketersediaan air dapat tercukupi dengan adanya sistem irigasi.

2. Limbah Asal Tanaman Padi a. Jerami padi

11 mikroorganisme rumen untuk mensuplai enzim-enzim penting yang mampu mencerna serat kasar dalam jerami (Anonim, 1983).

Jerami padi mengandung protein kasar 3,6 %; lemak 1,3%; BETN 41,6%; lignin 4,9%; serat kasar 32%; silika 13,5%; kalsium 0,24%; kalium 1,20%; magnesium 0,11%; posphor 0,10%. Pada kenyataanya jerami padi, kurang akan zat-zat makanan, namun perlu diketahui bahwa sekitar 40% dapat dicerna sebagai sumber energi dalam proses pencernaan ternak ruminansia. Rendahnya daya cerna ini disebabkan oleh adanya lignin dan silika yang mengikat cellulosa dan

hemicellulosa dalam bentuk ikatan rangkap sehingga sukar dicerna oleh enzim

dari mikroorganisme dalam rumen.

Produksi jerami padi yang melimpah memungkinkan untuk digunakan sebagai pakan ternak dalam jumlah yang lebih besar. Manfaat jerami padi masih dapat ditingkatkan melalui proses kimia atau dengan teknologi pengolahan sehingga dapat meningkatkan efektifitas daya cerna. Pemanfaatan jerami dan dedak padi sangat bervariasi saat menjadi pakan ternak. Sebagai pakan baru jerami padi yang diberikan ke ternak ruminansia mencapai 31 – 39% dari total ransum.

b. Dedak padi

12 thiamin, niacin, vit B-6. Selain itu mineral yang terkandung dalam dedak adalah besi, fosfor, magnesium, potassium. Berikut ini adalah macam-macam dedak :

1) Dedak Kasar

Dedak kasar merupakan kulit gabah halus yang bercampur dengan sedikit pecahan lembaga beras dan daya cernanyya relatif rendah. Dedak kasar ini mengandung nutrisi 10,6% air; 4,1% protein; 32,4% BETN 35,3%; serat kasar 1,6% lemak; dan 16% abu ;

2) Dedak halus biasa

Dedak halus merupakan hasil sisa dari penumbukan padi secara tradisional. Dedak ini banyak mengandung komponen kulit gabah, juga selaput perak dan pecahan lembaga keras. Kadar serat kasarnya masih cukup tinggi, tetapi sudah termasuk dalam golongan konsentrat karena kadar serat kasarnya dibwah 18%. Martabat petinya termasuk rendah dan hanya sebagian kecil saja yang dicerna. Kandungan nutrientnya sebagai berikut : 16,2% air ; 9,5% protein; 43,8% BETN ; 16,4% serat kasar ; 3,3 % lemak,dan abu10,8% ;

3) Dedak lunteh

Merupakan hasil ikutan dari pengasahan/pemutihan beras. Dedak lunteh

13 Dedak padi tidak bisa disimpan terlalu lama dalam penyimpanannya. Dedak padi tidak dapat disimpan terlalu lama karena :

a) mudah rusak oleh serangga dan bakteri;

b) mudah berjamur, yang dipengaruhi oleh kadar air, suhu serta kelembapan yang membuat jamur cepat tumbuh. Penambahan zeolit atau kapur dapat

meningkatkan daya simpan dedak padi sampai dengan 12 minggu;

c) mudah berbau tengik, yang disebabkan oleh enzim lipolitik/peroksidase yang terdapat didalam dedak karena kandungan asam lemak bebas dalam dedak meningkat selama penyimpanan.

C. Kapasitas Tampung (Carrying Capacity)

Kapasitas tampung adalah jumlah hijauan makanan ternak yang dapat disediakan dari kebun hijauan makanan ternak atau padang penggembalaan untuk kebutuhan ternak selama satu tahun yang dinyatakan dalam satuan ternak per hektar.

Kapasitas tampung sebidang tanah dipengaruhi oleh curah hujan, topografi, persentase hijauan yang tumbuh, jenis dan kualitas hijauan, pengaturan jumlah ternak yang digembalakan, sistem penggembalaan, dan luas lahan (Mcllroy, 1977).

Menurut Susetyo (1981), penentuan kapasitas tampung secara cuplikan memiliki peran penting dalam pengukuran produksi hijauan. Penentuan pengambilan petak-petak cuplikan dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut : 1. Pengacakan, yaitu menentukan secara acak suatu lahan hijauan seluas 1 m2

14 dengan luas yang sama. Kedua petak ini kemudian di sebut cluster. Cluster selanjutnya diambil pada jarak lurus 125 m dari Cluster pertama;

2. Sistematik, yaitu pengambilan cuplikan dimulai dari titik yang telah

ditentukan. Cuplikan beriktunya diambil pada suatu titik dari cuplikan pertama sehingga membentuk garis lurus yang merupakan garis terpanjang dari lahan sumber hijauan;

3. Stratifikasi, yaitu pengambilan sampel cuplikan pada lahan sumber pakan hijauan dari setiap lahan sumber hijauan yang ada.

Metode pengambilan cuplikan harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan keterangan yang obyektif tentang produksi suatu pakan hijauan ternak. Jumlah cuplikan yang diperlukan dalam penentuan letak petak-petak cuplikan tergantung dari ketidak seragaman lahan sumber hijauan, alat-alat yang digunakan, tujuan pengambilan data, tingkat ketelitian yang diinginkan, biaya, dan fasilitas yang tersedia.

15 digunakan secara ringan adalah 25 -- 30%, sedang 40 -- 45%, dan penggunaan yang berat 60 -- 70% (Susetyo, 1981).

Berikut ini merupakan jenis-jenis perhitungan produksi hijuan pada areal penggembalaan :

1) produksi kumulatif, yaitu merupakan produksi padang penggembaaan atau areal penghasil hijauan yang ditentukan secara bertahap selama setahun. Setiap pemotongan, produksi hijauan diukur dan dicatat, setelah satu tahun hasilnya merupakan produksi kumulatif;

2) produksi potensial, merupakan produksi yang ditentukan atas dasar perkiraan produksi hijauan suatu areal padang penggembalaan. Satu unit ternak ( UT) setara dengan ternak seberat 455 kg (Santoso, 1995).

3) produksi realitas, merupakan produksi yang ditentukan oleh setiap pemotongan hijauan seluruh areal padang penggembalaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Susetyo (1981) bahwa berdasarkan perhitungan produksi hijauan yang tersedia dalam suatu lokasi dari suatu lahan per tahun maka dapat dihitung jumlah satuan ternak (ST) yang dapat ditampung oleh suatu lahan sumber hijauan. Perhitungan tersebut dengan menghitung jumlah hijauan yang tersedia pada suatu lahan selama satu tahun (kg/ha/th) dibagi dengan jumlah hijauan yang dibutuhkan untuk satu satuan ternak (kg) selama setahun

16

III. BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2013 di lokasi peternakan Sapi Bali yakni di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi

Lampung.

B. Alat dan Bahan Penelitian 1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau sabit yang digunakan untuk memotong jerami, karung digunakan untuk tempat menampung sampel, timbangan digunakan untuk mengukur berat sampel, tali plastik, gunting, patok kayu, meteran, alat tulis, alat hitung, kamera, dan kuisioner.

2. Bahan Penelitian

17

C. Peubah yang Diamati

1. produksi jerami dan dedak berdasarkan luas tanam tanaman padi di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

2. kapasitas tampung ternak berdasarkan produksi pakan asal tanaman padi.

D. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei yang digunakan adalah metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang didasarkan atas tujuan dan

pertimbangan tertentu dari peneliti. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi dalam jangka waktu yang pendek dan digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang ada.

E. Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup segala informasi tentang lahan pertanian yang menjadi obyek penelitian, misalnya luas tanam padi, luas panen padi, produksi padi yang dihasilkan, produksi limbah yang dihasilkan, dan pengelolaan limbah tanaman padi. Data primer diperoleh dari responden di lapangan , yaitu petani pemilik lahan, pemilik pabrik penggilingan padi, pekerja pabrik

18

F. Prosedur Penelitian

1. Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sampel Dedak Padi

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan sampel dedak padi adalah: 1. mengunjungi Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Pringsewu, kemudian mendatangi tiap penggilingan padi yang berada di Desa Sukoharjo II;

2. menentukan tempat penggilingan padi di Desa Sukoharjo II sebagai pengambilan sampel dedak padi. Penetapan tempat penggilingan padi menggunakan metode Purposive Samp ling, yaitu menetapkan wilayah sesuai dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Tempat penggilingan padi yang berada di Desa Sukoharjo II terdapat 3 tempat penggilingan . Peneliti menentukan 3 tempat penggilingan tersebut untuk dijadikan sebagai tempat pengambilan sampel dedak padi dan tempat pengambilan data produksi pabrik penggilingan padi;

3. mengamati secara langsung proses penggilingan padi, kemudian melakukan wawancara dan pencatatan data produksi padi dengan pemilik pabrik dan bagian produksi pabrik untuk mengetahui jumlah dedak padi yang

dihasilkan ;

4. mengambil sampel dedak padi dari masing-masing tempat penggilingan padi ;

5. melakukan perhitungan berdasarkan jumlah tempat penggilingan padi yang : Produksi penggilingan = TPP1 + TPP2 + TPP3

19

TPP3 : Tempat Produksi Penggilingan Padi 3

6. Mencatat hasil data yang diperoleh dan melakukan analisis kadar air dari tiap sampel.

Analisis proksimat : 1) Kadar air

Cara kerja analisis kadar air (Fathul, 2007) yaitu :

a. memanaskan cawan porselin beserta tutupnya yang telah dibersihkan ke dalam oven 1050 C selama ± 1 jam;

b. mendinginkan di dalam desikator selama 15 menit;

c. menimbang cawan porselin beserta tutupnya dan mencatat bobotnya (A);

d. memasukkan sampel analisa ke dalam cawan porselin sekitar satu gram kemudian mencatat bobotnya (B);

e. memanaskan cawan porselin yang berisi sampel di dalam ovenn1050 C selama ≤ 6 jam (penutup jangan dipasang);

f. mendinginkan di dalam desikator selama 15 menit;

g. timbang cawan porselin tanpa tutup berisi sampel analisis tersebut (C);

h. menghitung kadar air dengan rumus sebagai berikut : (B –A) — (C –A)

Kadar air = X 100% (B –A)

Keterangan :

KA = kadar air (%)

A = bobot cawan porselin (g)

20

i. melakukan analisis sebanyak dua kali (duplo), kemudian menghitung kadar air rata –rata dengan rumus sebagai berikut :

KA1 + KA2

Kadar air % =

2 Keterangan :

KA1 = kadar air pada ulangan pertama (%)

KA2 = kadar air pada ulangan `kedua (%)

j. menghitung kadar bahan kering dengan rumus sebagai berikut : BK = 100% KA

Keterangan :

BK = kadar bahan kering (%) KA = kadar air (%)

7. Menghitung kapasitas tampung ternak dengan rumus : Jumlah produksi hijauan (kg/th)

Kapasitas tampung = --- Kebutuhan pakan (kg/satuan ternak/th) Ket : konsumsi/ ekor/ tahun berdasarkan bahan kering ( Resa, 2010)

2. Prosedur Penentuan dan Pengambilan Sampel Jerami Padi

21

2. menyiapkan peralatan pengambilan sampel jerami padi seperti pisau sabit, karung plastik, timbangan, tali plastik, meteran, alat tulis, alat hitung dan kamera;

3. melakukan pengukuran luas lahan terhadap lahan sawah yang akan diambil sampel jerami padi;

4. mengambil sampel jerami padi dengan membuat petak atau plot dengan ukuran 4 x 4 m2 di 10 lahan sedang panen;

5. memotong bagian bawah padi dan mengambil bagian jerami padi; 6. menimbang bobot segar dari jerami tersebut;

7. mengeringkan jerami di bawah sinar matahari dan setelah kering dilakukan penimbangan untuk mengetahui bobot kering udara;

8. menggiling jerami yang sudah dikeringkan ;

9. melakukan analisis proksimat terhadap sampel yang diambil untuk mengetahui kandungan nutrisi di dalam jerami tersebut;

10. mencatat hasil data yang diperoleh.

Analisis proksimat : 1) Kadar air

Cara kerja analisis kadar air (Fathul, 2007) yaitu :

a. memanaskan cawan porselin beserta tutupnya yang telah dibersihkan ke dalam oven 1050 C selama ± 1 jam;

b. mendinginkan di dalam desikator selama 15 menit;

22

d. memasukkan sampel analisa ke dalam cawan porselin sekitar satu gram kemudian mencatat bobotnya (B);

e. memanaskan cawan porselin yang berisi sampel di dalam oven1050 C selama ≤ 6 jam (penutup jangan dipasang);

f. mendinginkan di dalam desikator selama 15 menit;

g. timbang cawan porselin tanpa tutup berisi sampel analisis tersebut (C);

h. menghitung kadar air dengan rumus sebagai berikut : (B –A) — (C –A)

Kadar air = X 100% (B –A)

Keterangan :

KA = kadar air (%)

A = bobot cawan porselin (g)

B = bobot cawan porselin berisi sampel sebelum dipanaskan (g) C = bobot cawan porselin berisi sampel sesudah dipanaskan (g) i. melakukan analisis sebanyak dua kali (duplo), kemudian menghitung

kadar air rata –rata dengan rumus sebagai berikut : KA1 + KA2

Kadar air % =

2 Keterangan :

KA1 = kadar air pada ulangan pertama (%)

KA2 = kadar air pada ulangan kedua (%)

j. menghitung kadar bahan kering dengan rumus sebagai berikut : BK = 100% KA

Keterangan :

23

11. menghitung produksi dari jerami padi dengan menggunakan rumus : Produksi perhektar = Produksi limbah 4 m2 x 1 hektar

Produksi pertahun = Produksi limbah Perhektar x Luas wilayah areal x Jumlah panen dalam setahun

12. menghitung kapasitas tampung ternak dengan rumus : Jumlah produksi hijauan (kg/th)

Kapasitas tampung = --- Kebutuhan pakan (kg/satuan ternak/th) Ket : konsumsi/ ekor/ tahun berdasarkan bahan kering ( Resa, 2010)

G Analisis Data

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu mampu memproduksi limbah tanaman padi berupa jerami dan dedak padi sebanyak 752.957,4 kg/th. Kapasitas tampung berdasarkan produksi bahan kering jerami padi adalah 343 UT dengan asumsi penggunaan 40% sebagai pakan;

2. Produksi dedak padi sebesar 69.420 kg/th memiliki kapasitas tampung sebesar 28 UT dengan asumsi pengunaan 50% sebagai pakan. Total produksi limbah tanaman padi adalah 752.957,4 kg/th serta memiliki kapasitas tampung sebesar 371 UT.

B.SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wilayah Sukoharjo II

37

1) limbah jerami padi yang tersedia dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai bahan pakan ternak dengan amoniasi dan fermentasi sehingga menambah daya cerna dan suplai zat nutrisi bagi induk semang;

2) masyarakat Desa Sukoharjo II dapat memanfaatkan limbah tanaman perkebunan yang banyak ditanam di daerah tersebut, yaitu tanaman kakao sebagai bahan pakan;

DAFTAR PUSTAKA

Abriyanto, P. 2011. Teknik Amoniasi Jerami Padi untuk Pakan Sapi.

http://putraabriyanto.wordpress.com/2011/01/08/teknik amoniasi jerami padi untuk pakan sapi/. Diakses tanggal 1 Maret 2013.

Anggorodi, R. 1980. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia Umum. Jakarta.

Anonim, 1983. Perbaikan Kualitas Jerami Padi dan Pucuk Tebu Sebagai Pakan Ternak. Lipatan (lembar Informasi Pertanian) Departemen Pertanian.

Yogyakarta.

Anonim, 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Sukoharjo II. Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pringsewu.

Badan Pusat Statistik. 2012. Sensus Ternak. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.

Ensminger, 1961. Nilai Konversi AU pada Ternak Ruminansia. http://stpp-Malang.ac.id//nilai koversi AU pada Berbagai Jenis dan Umur Fisiologi Ternak. Diakses pada 24 Juni 2013.

Fathul, F. 2007. Kualitas dan Kuantitas Zat Makanan dalam Bahan Makanan Ternak. Penuntun Praktikum. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Grandstaff, S.W. 1987. The Origins and Practice of Participatory Rural

Apprasial. Proceedings of The International Conference on Rapid Rural Appraisal Khon Kaen University. Thailand.

Haryadi, H,S. Reksohadiprojo, dan A.D. Tillman. 1997. Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press,Yogyakarta.

Haryono, 2011. Varietas Padi Inpari/Ciherang. Wordpress. Jakarta Mcllroy, R.J. 1976. Pengantar Budidaya Padang Rumput Tropika.

40 Parakkasi, A. 1999. Nutrisi Makanan Ternak Ruminan. Universitas Indonesia

Press. Jakarta.

Resa, E. 2010. Potensi Pakan Konsentrat Asal Tanaman Padi dan Jagung di Kota Metro Provinsi Lampung. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Santoso, U. 1995. Tata laksana Pemeliharaan Ternak Sapi. Penebar Swadaya.

Jakarta.

Siregar, S.B. 1994. Ransum Ternak Ruminansia. Penebar Swadaya, Jakarta. Suparyono dan A.Setyono, 1994. Padi. Penebar Swadaya. Jakarta.

Susetyo, S. 1981. Padang Penggembalaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Susetyo, S., I. Kismono, dan B. Soewandi. 1980. Hijauan Makanan Ternak.

Direktorat Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.

Tangendjaja, B. 1991. Pemanfaatan Limbah Padi Untuk Pakan. Penerbit Puslitbang Badan Litbang Pertanian.

Tillman, A.D.,S. Reksohadiprojo, S. Prawirokusumo, dan S. Lebdosoekojo. 1991. Ilmu Makanan Ternak Dasar Cetakan ke-5. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Waries, A. 2006. Tekonlogi Penggilingan Padi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.