BERKERAPATAN SEDANG

DIAN SISTIANI

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Composite Acoustics Panels Wool Testing mangium (Acacia mangium Willd.)

Medium density

Dian Sistiani1, Lina Karlinasari2, Dede Hermawan2

INTRODUCTION. Mangium wood is the raw material that has good properties and could potentially be used as a sound absorbent material. This study aims to determine the influence of adhesive type and density on physical-mechanical properties and acoustic performace of composite board.

MATERIAL AND METHOD. Mangium (Acacia mangium Willd.) wood was this research.The dimension of wool particle was 0,03 cm in thick, 0,4 cm in width dan 5 cm in legth for isocyanate particleboard and 10 cm for cement bonded particleboard. The type of adhesive which used is methylene diphenyl diisocyanate (MDI) and Portland Cement I with a target density of board were 0.5 g/cm3 and 0.8 g/cm3. The concentration of isocyanate adhesive on dry wood of wool particle about 12% with the ratio of wood wool cement, cement and water are 1: 2: 1.

RESULTS. The results showed the average density of acoustical panels is ranged from 0.43 to 0.69 g/cm3. The average value of moisture content of the acoustic panel results ranged from 7.80 -10.13%. Value thick development after soaking for 2 hours ranged from 1.89 to 3.85%, while the 24 hour immersion development of thick acoustic panels ranged from 2.74 to 10.22%. Value of water absorption after soaking for 2 hours ranged from 21.60 to 52.28%, while the 24-hour immersion water absorption acoustic panels ranged from 10.48 to 41.09%. The average value of Modulus of Elasticity (MOE) acoustic panels ranged from 1327-8590 kg/cm2. The average value of Modulus of Rupture (MOR) acoustic panels ranged from 9.41 to 100.18 kg/cm2. The average value of the Internal Bond (IB) acoustic panels ranged from 0.38 to 3.43 kg/cm2. The screw withdrawal acoustic panels ranged from 4.98 to 35.74 kg. The entire panel wool acoustic board with a different type of adhesive has a good ability in sound absorbing which lies in the low range frequency range 100 Hz - 250 Hz in high density board. While wool board target density of 0.5 g/cm3 has good high frequency 1000 Hz - 4000 Hz. The average value of sound transmission class (STC) isocyanate panel wool acoustic board with a density about 0.5 g/cm3 and 0.8 g/cm3 had the same value of STL. While the wool cement board with the density is about 0.5 g/cm3 had lower STL value compared with the density of 0.8 g/cm3. The STC value is almost equal to the STL value in the range of tasted frequency bands, the higher density of cement board (0.8 g/cm3) had better STC value compard to the cement board (0.5 g/cm3).

Key words: acoustic properties, sound absorbers, wool board, wood mangium, isocyanate, cement

1)

.Student of Forest Product Department, Faculty of Forestry IPB

2)

DIAN SISTIANI. Pengujian Panel Akustik Komposit Wol Mangium (Acacia mangium Willd.) Berkerapatan Sedang. Dibimbing oleh Dr. Lina Karlinasari, S.Hut, M.Sc.F dan Dr. Ir. Dede Hermawan, M.Sc.F.

Kayu mangium memiliki sifat akustik yang baik dan berpotensi digunakan sebagai bahan penyerap suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis perekat dan kerapatan terhadap sifat fisis-mekanis dan akustik papan komposit dengan bahan dasar wol kayu sehingga bahan tersebut mampu digunakan untuk peredam suara. Jenis perekat yang digunakan adalah Methylene diphenyl diIsocyanate (MDI) dan Semen Portland I dengan kerapatan target 0,5 g/cm3 dan 0,8 g/cm3.

Parameter sifat akustik yang diuji meliputi koefisien absorbsi suara, sound transmission loss (STL) dan sound transmission class (STC) sedangkan untuk parameter sifat fisis dan mekanis yang diuji adalah kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, daya serap air, modulus elastisitas (MOE), modulus patah (MOR), internal bond (IB) dan kuat pegang skrup.

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kerapatan panel akustik hasil penelitian berkisar antara 0,43 - 0,69 g/cm3. Nilai rata-rata kadar air panel akustik hasil penelitian berkisar antara 7,80 -10,13%. Nilai pengembangan tebal setelah perendaman selama 2 jam dan 24 jam berkisar antara 1,89 – 3,85 % dan 2,74 – 10,22 %. Nilai daya serap air setelah perendaman selama 2 jam dan 24 jam berkisar antara 21,60 – 52,28 % dan10,48 – 41,09 %. Nilai rata-rata Modulus of Elasticity (MOE) panel akustik berkisar antara 1327 – 8590 kg/cm2. Nilai rata-rata Modulus of Rupture (MOR) panel akustik berkisar antara 9,41 - 100,18 kg/cm2. Nilai rata-rata Internal Bond (IB) panel akustik berkisar antara 0,38 – 3,43 kg/cm2. Nilai kuat pegang skrup panel akustik berkisar antara 4,98 – 35,74 kg/cm2. Nilai koefisien absorbsi suara panel komposit wol kayu dipengaruhi oleh kerapatan papan. Pada frekuensi rendah 100 Hz – 250 Hz kerapatan papan komposit tinggi 0,8 g/cm3 memiliki nilai koefisien absorbsi suara yang lebih baik dibandingkan papan kerapatan 0,5 g/cm3. Sementara itu kerapatan papan rendah (0,5 g/cm3) memiliki nilai absorbsi yang baik pada frekuensi suara sedang dan tinggi. Panel papan komposit berperekat isocyanate nilai STL dan STC kerapatan papan 0,5 g/cm3 dan 0,8 g/cm3 memiliki nilai yang sama untuk semua kisaran frekuensi 100 Hz – 4000 Hz dan lebih tinggi dibandingkan papan semen. Sementara itu untuk papan komposit wol semen, papan dengan kerapatan 0,8 g/cm3 memiliki nilai STL dan STC yang lebih tinggi dibandingkan papan berkerapatan 0,5 g/cm3.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengujian Panel Akustik Komposit Wol Mangium (Acacia Mangium Willd.) Berkerapatan Sedang adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2011

Judul Skripsi : Pengujian Panel Akustik Komposit Wol Mangium (Acacia mangium Willd.) Berkerapatan Sedang Nama Mahasiswa : Dian Sistiani

NIM : E24062313

Program Studi : Teknologi Hasil Hutan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Lina Karlinasari, S.Hut, M.Sc.F Dr. Ir. Dede Hermawan, M.Sc NIP. 1973 1126 199802 2 001 NIP. 1963 0711 199103 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Hasil Hutan

Dr. Ir. I Wayan Darmawan, M.Sc NIP. 1966 0212 199103 1 002

PENGUJIAN PANEL AKUSTIK KOMPOSIT

WOL MANGIUM (Acacia mangium Willd.)

BERKERAPATAN SEDANG

DIAN SISTIANI

E24062313

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN HASIL HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang ... 1

1.2Tujuan ... 1

1.3Manfaat ... 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1Papan Wol... 3

2.2Perekat ... 4

2.2.1 Perekat Isocyanate ... 5

2.2.1 Perekat Semen ... 6

2.3Suhu Hidrasi ... 8

2.4Katalisator ... 8

2.5Sifat Akustik ... 9

2.5.1 Koefisien Absorbsi ... 10

2.5.2 Sound Transmission Loss ... 11

2.6Bahan Penyerap Suara ... 12

2.7Kayu mangium ... 13

BAB III. METODE PENELITIAN 3.1Waktu dan Tempat Penelitian ... 15

3.2Alat dan Bahan ... 15

3.3Prosedur Penelitian ... 15

3.3.1 Persiapan Bahan ... 17

3.3.2 Pembuatan Papan ... 17

3.3.2.1 Papan Wol Berperekat MDI ... 17

vi

3.3.3 Pengambilan Contoh Uji ... 21

3.4 Pengujian Panel ... 22

3.4.1 Pengujian Sifat Akustik ... 22

3.4.2 Pengujian Sifat Fisis ... 26

3.4.3 Pengujian Sifat Mekanis ... 27

3.5 Analisis Data ... 29

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Suhu Hidrasi ... 32

4.2 Sifat Fisis ... 33

4.2.1 Kerapatan ... 34

4.2,2 Kadar Air ... 35

4.2.3 Pengembangan Tebal ... 36

4.2.4 Daya Serap Air ... 38

4.3 Sifat Mekanis ... 39

4.3.1 Modulus of Rupture (MOR) ... 40

4.3.2 Modulus of Elasticity (MOE)... 41

4.3.3 Internal bond (IB) ... 42

4.3.4 Screw Withdrawal (SW) ... 43

4.4 Sifat Akustik ... 45

4.4.1 Koefisien Absorbsi ... 45

4.4.2 Sound Transmission Loss (STL) ... 46

4.4.3 Sound Transmission Class (STC) ... 47

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 50

LAMPIRAN ... 55

DAFTAR TABEL

No. Halaman

viii

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

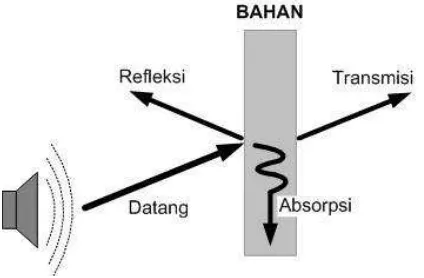

1. Fenomena absorpsi suara oleh suatu permukaan bahan ... 9

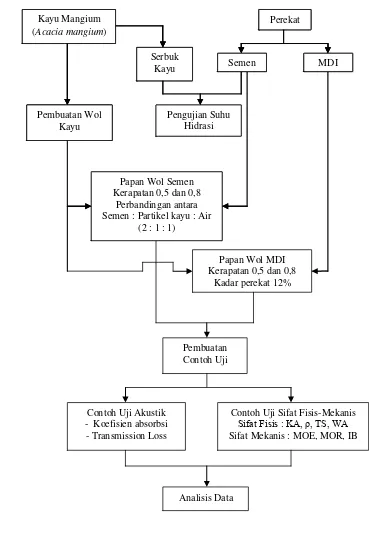

2. Prosedur Penelitian ... 16

3. Pengempaan panas ... 18

4. Penggabungan lembaran papan ... 18

5. Alat ukur suhu hidrasi ... 19

6. Alur proses pembuatan papan semen ... 20

7. Pola pemotongan contoh uji papan semen ... 21

8a. Tabung Impedansi ... 23

8b. Penempatan Contoh Uji... 23

8c. Pengaturan Frekuensi ... 23

8d. Pengukuran Nilai dB ... 23

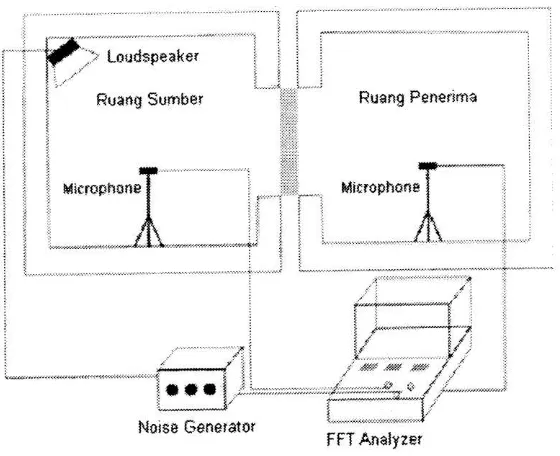

9. Reverbration Chamber ... 25

10. Pengujian MOE dan MOR ... 28

11. Pengujian Internal Bond ... 29

12. Kurva suhu hidrasi ... 32

13. Grafik nilai kerapatan (g/cm3) ... 34

14. Grafik nilai kadar air (%) ... 36

15. Grafik nilai pengembangan tebal (%) ... 37

16. Grafik nilai daya serap air (%) ... 39

17. Grafik nilai MOR (kgf/cm2) ... 40

18. Grafik nilai MOE (kgf/cm2) ... 41

19. Grafik nilai Internal bond (kg/cm2) ... 42

20. Grafik nilai SW (kgf) ... 44

21. Grafik nilai koefisien absorbsi ... 45

22. Grafik nilai sound transmission loss (STL)... 46

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Perhitungan Bahan Baku ... 56

2. Hasil Pengujian Suhu Hidratasi ... 57

3. Nilai Kerapatan Setiap Ulangan Contoh Uji ... 58

4. Nilai Kadar Air Setiap Ulangan Contoh Uji... 60

5. Nilai Pengembangan Tebal Setiap Ulangan Contoh Uji ... 62

6. Nilai Daya Serap Air Setiap Ulangan Contoh Uji ... 65

7. Nilai MOE dan MOR Setiap Ulangan Contoh Uji ... 68

8. Nilai Internal Bond Setiap Ulangan Contoh Uji ... 71

9. Nilai Kuat Pegang Skrup Setiap Ulangan Contoh Uji ... 73

10. Nilai Koefisien Absorbsi Suara Setiap Ulangan Contoh Uji ... 75

11. Nilai Sound Transmission Loss Setiap Ulangan Contoh Uji ... 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kayu memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa secara tidak langsung ketergantungan masyarakat terhadap kayu sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mendorong perlu dilakukannya inovasi untuk mengefisiensikan pemanfaatan bahan baku alternatif yang selanjutnya diolah menjadi produk komposit yang salah satu jenisnya adalah papan wol kayu.

Papan wol kayu merupakan bahan bangunan serba guna yang terbuat dari serat kayu panjang dengan campuran perekat. Keuntungan papan wol ialah dimensinya dapat dibuat besar dan mudah dikerjakan sehingga menurunkan biaya dan waktu pemasangan. Papan wol umumnya dipergunakan untuk dinding, lantai, plafond dan atap dikarenakan sifatnya yang ringan, isolasi dan memiliki sifat yang sangat baik dalam penyerapan suara. Salah satu kelebihan dalam hal penyerapan suara adalah struktur permukaannya yang terbuka memungkinkan untuk penyerapan suara tinggi sehingga dapat digunakan sebagai material peredam kebisingan suara yang berbentuk panel akustik komposit.

Syarat bahan peredam dan penyerap suara secara umum yaitu berpori, serta berfungsi sebagai resonator rongga. Kayu merupakan bahan yang memiliki pori-pori. Melalui pori-pori ini gelombang suara masuk dan menggetarkan molekul-molekul udara di dalam pori tersebut (Simatupang 2007).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menguji pengaruh jenis perekat terhadap sifat fisis-mekanis dan akustik papan komposit wol kayu mangium.

2. Menguji pengaruh kerapatan kayu terhadap sifat fisis-mekanis dan akustik papan komposit wol kayu mangium.

1.3 Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Papan Wol

Papan wol kayu (wood wool - board) adalah papan buatan yang terdiri dari campuran wol kayu sebagai bahan utama, semen sebagai perekat, air dan bahan kimia sebagai bahan penolong (Kamil 1970 dalam Yulia 1996). SNI (1991), mendefinisikan panil papan wol kayu merupakan serpihan kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya yang dipergunakan dalam produksi papan wol kayu berbentuk pita yang panjangnya 300-400 mm, lebar 3-4 mm dan tebal 0,2-0,5 mm. Menurut FAO (1966), papan wol kayu adalah salah satu jenis panel yang dibuat dari bahan wol kayu dengan menggunakan perekat mineral seperti portland cement, magnesit atau gypsum. Von Monroy (1960) dalam Yulia (1996) membagi papan wol kayu atas tiga tipe, yaitu :

a. Heraklith

Papan tiruan jenis ini pertama-tama dikembangkan di Austria. Bahan bakunya berupa limbah industri perkayuan dengan perekat magnesit. beberapa pabrik besar di Jerman, Amerika Serikat dan Austria memproduksi produk ini dengan proses terus menerus (continuous process). Hasil produksinya dipergunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sebagian diekspor ke Afrika dan Timur Tengah.

b. Cellocrete

Papan tiruan jenis ini mula-mula dikembangkan di Inggris dan kemudian beberapa pabrik dibangun di negara tropis antara lain di India, Afrika Selatan, Ceylon, Singapura, Rangoon, Kuala Lumpur dan Hongkong. Produk ini dibuat dengan proses tidak terus menerus (discontinuous process). Kebaiknnya adalah biaya investasinya lebih murah.

c. Durisol

sakit, sekolah dan bangunan bertingkat. kebaikan panil ini adalah memanfaatkan sisa ketaman.

Menurut Maloney (1993), papan wol telah dikembangkan sejak tahun 1914 di Radenthein Austria, menggunakan magnesit sebagai perekat. Pada waktu itu lebih dari 50% konsumsi dunia telah menggunakan produk tersebut. Di negara berkembang, papan wol terbukti menarik untuk diproduksi menjadi panel pra-fabrikasi untuk perumahan dengan biaya rendah. Selain harga yang relatif rendah dan memiliki sifat yang sangat baik, papan wol juga memiliki insulasi yang tinggi (Anonim 2011).

Papan wol sebagai bahan bangunan dipergunakan untuk dinding, lantai, plafond dan atap. Sifatnya yang ringan, isolasi dengan sifat akustik yang baik menyebabkan papan wol dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Keuntungan lain papan wol ialah dimensinya dapat dibuat besar dan mudah dikerjakan sehingga menurunkan biaya dan waktu pemasangan.

Penelitian Martiandi (2010) menunjukkan bahan komposit partikel kayu afrika (Maesopsis eminii Engll.) memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap suara yang terletak pada rentang frekuensi tinggi 1250 Hz – 1600 Hz dengan nilai absorbsi berkisar antara 0,73 – 0,89.

2. 2 Perekat

5

perekat yang termasuk jenis ini adalah polyvynil adhesive, cellulose adhesive, dan acrylic resin adhesive (Pizzi 1983).

Houwink dan Solomon (1965) mengemukakan bahwa perekatan merupakan suatu peristiwa tarik-menarik antara molekul-molekul dari dua permukaan yang direkat. Merekatnya dua buah benda yang direkat terjadi oleh adanya gaya tarik-menarik antar perekat dengan bahan yang direkat (adhesi) dan gaya tarik menarik (kohesi) antara perekat dengan perekat dan antar bahan yang direkat.

2. 2. 1 Perekat Isocyanate

Senyawa kimia organik isocyanate dasar dikembangkan di Jerman pada akhir tahun 1930 dan perekat berdasarkan isocyanate digunakan pertama kali di pertengahan tahun 1940. Pada tahun 1951 Deppe dan Ernst adalah pelopor penggunaan diisocyanate sebagai perekat kayu. Sebagai konsekuensi dari pekerjaannya, pembuatan papan partikel komersial dengan menggunakan diisocyanate dimulai di Jerman pada tahun 1975 (Pizzi 1983).

Isocyanate berbentuk cair yang mengandung isomer dan oligomer dari methylene diphenyl diisocyanate (MDI). Perekat ini berwarna coklat terang dan garis perekatannya tidak terlihat. Diperlukan temperatur dan tekanan yang tinggi untuk menghasilkan perkembangan ikatan yang terbaik pada papan partikel. Penggunaan isocyanate saat ini umumnya untuk produk flakeboard dan OSB. Sifat kekuatan perekat ini yaitu kekuatan kering dan basah tinggi, sangat tahan terhadap air dan udara lembab, serta dapat direkat pada besi dan plastik (Vick 1999).

Keuntungan menggunakan perekat isocyanate dibandingkan perekat berbahan dasar resin lain adalah (Marra 1992):

1. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk memproduksi papan dengan kekuatan yang sama.

6. Stabilitas dimensi papan yang dihasilkan lebih stabil 7. Tidak ada emisi formaldehida.

Selain keuntungan, perekat ini juga memiliki kekurangan, yaitu : 1. Harganya lebih mahal dibanding PF dan UF.

2. Isocyanate merupakan perekat yang baik untuk logam dengan kayu, sehingga pada pembuatan papan menyebabkan papan melekat pada plat press.

3. Isocyanate, seperti perekat lain, merupakan bahan kimia beracun. Isocyanate dapat menyebabkan iritasi pada pernafasan yang menyebabkan asma.

2. 2. 2 Perekat Semen

Semen atau magnesit berfungsi sebagai bahan pengikat. Namun oleh karena itu magnesit sukar didapat maka semen saja sudah cukup baik dan memadai sebagai bahan pengikat (Dumanauw 1990). Semen Portland menurut standar ASTM C 150 - 02 (1996) adalah semen hidrolis yang dihasilkan dari penghancuran klingker yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidolis dan biasanya mengandung satu atau lebih bentuk kristal senyawa pasir sebagai bahan tambahan. Perekat semen juga berfungsi sebagai isolator dan pengawet, sehingga dapat mengurangi penyerapan panas atau menahan kebakaran dan serangan jamur dan serangga-serangga (Simatupang 2007).

Semen portland adalah sejenis bahan ikat hidrolis yang dihasilkan oleh pabrik, merupakan hasil pembakaran bahan-bahan dasar yang terdiri dari batu kapur (yang mengandung CaO) dan tanah geluh atau serpih (yang mengandung Al2O3) serta pasir sebagai sumber SiO2. Disamping itu dapat ditambahkan bahan

7

Badan Standarisasi Nasional Indonesia (1994) melalui SNI 15-2049 menggolongkan semen Portland menjadi lima jenis, yaitu:

Semen Portland jenis I, yaitu semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus seperti pada jenis-jenis yang lain.

Semen Portland jenis II, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang.

Semen Portland jenis III, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi.

Semen Portland jenis IV, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah.

Semen Portland jenis V, yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat.

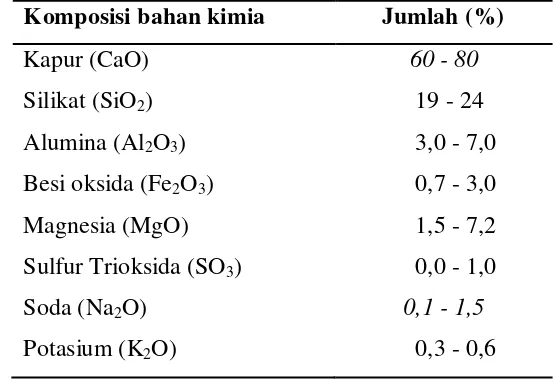

Menurut Moeslemi (1994), komposisi bahan kimia yang terdapat pada semen Portland adalah sebagai berikut :

Tabel Komposisi bahan kimia semen Portland

Komposisi bahan kimia Jumlah (%)

Kapur (CaO) 60 - 80

Silikat (SiO2) 19 - 24

Alumina (Al2O3) 3,0 - 7,0

Besi oksida (Fe2O3) 0,7 - 3,0

Magnesia (MgO) 1,5 - 7,2

Sulfur Trioksida (SO3) 0,0 - 1,0

Soda (Na2O) 0,1 - 1,5

Potasium (K2O) 0,3 - 0,6

Sumber : Moslemi (1994)

2. 3 Suhu Hidrasi

Suhu hidrasi terjadi akibat reaksi eksotermik antara semen dan air. Nilainya merupakan salah satu indikator kesesuaian kayu sebagai bahan papan semen wool. Dalam pembuatan papan semen zat ekstraktif mempengaruhi suhu dan waktu hidrasi. Zat ekstraktif dapat menghambat pengerasan semen (menghambat hidrasi semen), maka dengan penambahan katalis dapat mempercepat hidrasi semen.

Menurut Moslemi (1994), jenis kayuhardwood secara umun lebih menghambat hidrasi semen dibandingkan softwood. Hal ini diakibatkan besarnya jumlah kandungan hemisellulosa yang dapat larut pada hardwood.

Menurut Sanderman (1996) dalam Dewi (2003) suhu hidrasi lebih dari 600C adalah baik, 550C sampai 600C sedang, dan nilai kurang dari 550C tidak baik. Akan tetapi menurut standar Puslitbang Hasil Hutan dalam Kamil (1970) suhu hidrasi yang lebih dari 410C termasuk baik, 360C sampai 410C sedang dan nilai kurang dari 360C tidak baik.

2. 4 Katalisator

Katalisator berfungsi untuk meningkatkan ikatan antara bahan pengikat (semen) dan partikel kayu agar tercapai ikatan yang optimum dan juga mempengaruhi proses secara cepat sehingga didapatkan hasil akir yang baik. namun setiap jenis kayu memberikan respon yang berbeda terhadap macam katalis yang digunakan dalam pembuatan papan semen partikel (Cabangon et. al. 1998). Dalam pembuatan papan semen partikel penggunaan jenis kayu sebagai bahan baku perlu mendapat perhatian, karena tidak semua jenis kayu dapat dipergunakan sebagai bahan baku papan semen partikel. Ini terjadi karena kayu memiliki kandungan hemiselulosa yang sangat tinggi. Adanya alkali yang dihasilkan oleh semen dapat melarutkan zat ekstraktif dan hemiselulosa sehingga dapat memperlambat prose pengerasan semen, akibatnya waktu setting dan curring menjadi lebih lama (Moslemi 1994).

Kamil (1970), menyebutkan bahwa dalam pembuatan papan wol kayu dapat digunakan Kalsium Khlorida (CaCl2) atau Magnesium Khlorida (MgCl2)

9

2. 5 Sifat Akustik

Kata akustik berasal dari bahasa Yunani yaitu akoustikos, yang artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan pendengaran pada suatu kondisi ruang yang dapat mempengaruhi mutu bunyi (Suptandar 2004). Menurut Tsoumis (1991), sifat akustik kayu berhubungan dengan produksi bunyi yang diakibatkan oleh benturan langsung, dan bunyi yang dihasilkan oleh sumber lain yang dipancarkan melalui udara dan mempengaruhi kayu dalam bentuk gelombang bunyi.

Gambar 1 Fenomena absorpsi suara oleh suatu permukaan bahan. (Sumber : FTI ITB 2010)

Fenomena suara yang terjadi akibat adanya berkas suara yang bertemu atau menumbuk bidang permukaan bahan, maka suara tersebut akan dipantulkan (reflected), diserap (absorb), dan diteruskan (transmitted) atau dengan ditransmisikan oleh bahan tersebut (Gambar 1) (Ruijgrok 1993). Medium gelombang bunyi dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Frekuensi gelombang bunyi dapat diterima manusia berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz, atau dinamakan sebagai jangkauan yang dapat didengar (audible range) (Young dan Freedman 2003).

kerapatan, dan elastisitas bunyi yang dihasilkan dari nada yang lebih tinggi. Ketika gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sumber lain yang menjangkau kayu, sebagian dari energi akustiknya dipantulkan dan sebagian masuk ke dalam kayu. Suara atau bunyi biasanya merambat melalui udara, suara atau bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa.

2. 5. 1 Koefisien Absorbsi

Menurut Jailani et al. (2004) penyerapan suara (sound absorption) merupakan perubahan energi dari energi suara menjadi energi panas atau kalor. Pada umumnya, kayu menyerap suara yang diarahkan kepadanya. Menurut Tsoumis (1991), bagian dari energi akustik yang masuk ke dalam kayu diserap oleh massanya. Massa mengubah energi akustik menjadi energi kalor atau lebih tepat disebut absorp sound. Kemampuan dari kayu untuk menyerap suara biasa diukur dengan coefficient of sound absorption. Faktor-faktor yang mempengaruhi sound absorption adalah kerapatan kayu, modulus of elasticity, kadar air, temperatur, intensitas dan frekuensi dari suara, dan kondisi pada permukaan kayu. Kayu dengan kerapatan dan modulus of elasticity yang rendah, dan kadar air dan temperatur yang tinggi lebih banyak menyerap suara.

Kualitas dari bahan peredam suara ditunjukkan dengan harga α (koefisien penyerapan bahan terhadap bunyi), semakin besar α maka semakin baik digunakan sebagai peredam suara. Nilai α berkisar dari 0 sampai 1. Jika α bernilai 0, artinya tidak ada bunyi yang diserap sedangkan jika α bernilai 1, artinya 100% bunyi yang dating diserap oleh bahan (Khuriati 2006).

11

Perbandingan antara energi suara yang diserap oleh suatu bahan dengan energi suara yang datang pada permukaan bahan tersebut didefinisikan sebagai koefisien penyerap suara atau koefisien absorbsi (α).

Bila permukaan bahan tersebut tidak seragam, maka koefisien absorbsi lokal (α) pada suatu tempat dipermukaan bahan tersebut dengan luas permukaan (Si) akan memiliki nilai tertentu pada setiap tempat dipermukaan bahan tersebut. Maka koefisien absorbsi rata-rata dari bahan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

α = S 1

∑αiSi

Berdasarkan arah datangnya gelombang suara, koefisien absorbsi suara ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu koefisien absorbsi suara normal (αn) dan

koefisien absorbsi suara sabine/acak (α). Koefisien absorbsi suara normal untuk gelombang suara yang datang tegak lurus terhadap permukaan bahan, sedangkan koefisien absorbsi suara sabine untuk gelombang suara yang datang dari berbagai arah. Diantara kedua jenis tersebut, yang lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari kemampuan bahan dalam menyerap suara adalah yang jenis sabine. Hal ini karena secara umum dalam kenyataannya pada kehidupan sehari-hari gelombang suara yang datang pada suatu bahan berasal dari berbagai arah.

Terdapat dua metode untuk mengukur koefisien absorbsi suara, yaitu dengan tabung impedansi (impedance tube) yang dapat mengukur koefisien absorbsi suara normal, serta pengukuran dengan ruang dengung (reverberation room) yang dapat mengukur koefisien absorbsi suara sabine (Wirajaya 2007).

2. 5. 2 Sound Transmission Loss

Sound transmission loss adalah kemampuan suatu bahan untuk mereduksi suara. Nilainya biasa disebut dengan decibel (dB). Semakin tinggi nilai sound transmission loss (TL), semakin bagus bahan tersebut dalam mereduksi suara (Bpanelcom 2009).

Semakin tinggi nilai STC, semakin bagus bahan tersebut dalam mereduksi suara (Bpanelcom 2009). Untuk memudahkan dalam menentukan besamya penyekatan suara maka didefinisikan suatu besaran angka tunggal Sound Transmission Class yang dilakukan dari pengukuran TL dengan filter 1/3 oktaf pada rentang frekuensi 125 Hz s.d. 4000 Hz. Nilai STC ditetapkan berdasarkan baku mutu ASTM E 413 tentang Classification for Rating Sound Insulation yang dikeluarkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM)

Deskripsi dari nilai STC adalah sebagai berikut (Bpanelcom 2009) : 50– 60 Sangat bagus sekali, suara keras terdengar lemah atau tidak sama sekali 40 – 50 Sangat bagus, suara terdengar lemah

35 – 40 Bagus, suara keras terdengar tetapi harus lebih didengarkan 30 – 35 Cukup, suara keras cukup terdengar

25 – 30 Jelek, suara normal mudah atau jelas didengar 20 – 25 Sangat jelek, suara pelan dapat terdengar.

2. 6 Bahan Penyerap Suara

Bahan penyerap suara atau absorber suara secara umum telah digunakan sebagai bahan yang diproduksi secara khusus untuk memiliki harga koefisien absorbsi suara yang relatif besar. Material yang telah lama digunakan pada peredam suara jenis ini adalah glasswool dan rockwool yang karena selain harganya mahal juga bersifat toksik. Karena pertimbangan tersebut berbagai bahan penganti material tersebut mulai dibuat. Diantaranya adalah berbagai macam gabus maupun bahan berkomposisi serat. Koizumi (2002), telah mengembangkan bahan peredam suara dari serat bambu yang mutunya bisa sebagus glasswool.

13

penyerapan bunyi pada material penyerap dinyatakan dengan koefisien serapan (α). Material penghalang yang efektif mempunyai sifat dasar umum yaitu massanya padat. Kebanyakan material penghalang yang efektif juga mempunyai derajat redaman internal yang tinggi, yang secara kualitatif dinyatakan dengan nilai kelemasan.

Material pereduksi suara biasanya adalah lapisan plastik polimer, logam, epoxy, atau lem yang relatif tipis yang dapat digunakan untuk melapisi suatu benda. Parameter yang digunakan untuk menjelaskan isolasi atau kemampuan menghentikan bunyi adalah koefisien transmisi τ. Koefisien transmisi didefinisikan sebagai perbandingan daya bunyi yang ditransmisikan melalui suatu material terhadap daya bunyi yang datang. Semakin kecil nilai transmisinya, maka semakin bagus sifat isolasinya (Himawanto 2007).

2. 7 Kayu Mangium (Acacia mangium Willd)

Kayu Acacia mangium Willd. termasuk ke dalam family Fabaceae, subfamily Mimosoidea dan ordo Rosales. Kayu ini secara luas di Indonesia sebaran alaminya meliputi Irian Jaya bagian Selatan, Kepulauan Aru (Maluku Selatan) dan Pulau Seram. Pada tanah yang cukup subur, jenis ini dapat mencapai tinggi 23 meter dengan diameter lebih dari 20 cm pada umur 9 tahun. Ciri umum yang dimiliki kayu Acacia mangium Willd. yaitu: teras berwarna coklat pucat sampai coklat tua, kadang-kadang coklat zaitun sampai coklat kelabu, batasnya tegas dengan gubal yang berwarna kuning pucat sampai kuning jerami. Corak kayu polos atau berjalur-jalur berwarna gelap dan terang bergantian pada bidang radial. Bertekstur halus sampai agak kasar dan merata dengan arah serat biasanya lurus dan kadang-kadang berpadu (Mandang dan Pandit 1997).

Siagian et. al. (1999) menyatakan bahwa bertambahnya umur kayu akasia cenderung menaikkan berat jenis kayu dan kadar pentose dengan nilai berkisar 0,47% – 0,56% dan 16,69% - 17,84%. Sedangkan untuk kadar selulosanya (52,12 % - 50,53 %), kadar lignin (29,81 % - 3,44 %), dan derajat keasaman (6,7 – 5,7) cenderung menurun.Bertambahnya umur kayu akasia akan memberikan nilai yang fluktuatif buntuk kelarutan dalam air panas (4,74 % - 5,50 %), kelarutan dalam NaOH (16,25 % - 18,94 %), kadar abu (0,31 % - 0,83 %), dan kadar silica (0,06 % - 0,467 %).

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2010. Pembuatan wol dilaksanakan di Laboratorium Produk Majemuk serta Laboratorium Penggergajian dan Pengerjaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Departemen Kehutanan, Bogor. Pemotongan dan pengujian fisis contoh uji dilakukan di Laboratorium Peningkatan Mutu Kayu dan Pengujian mekanis contoh uji di lakukan di Laboratorium Rekayasa dan Desain Bangun Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Pengujian sound absorbsion coefficient dan sound transmission loss dilakukan masing-masing di Puslitbang Permukiman, Cileunyi, Bandung dan di Laboratoium Fisika Bangunan dan Akustik, Kelompok Keahlian Teknik Fisika, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung.

3. 2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan terdiri dari cetakan berukuran 35 cm x 35 cm dan 30 cm x 30 cm, label, kain saring, rotary blender, spray gun, bak plastik, sarung tangan, masker, kantong plastik, penggaris, kain saring, rotary blender, spray gun, cutter, micrometer, kaliper, timbangan elektrik, gelas plastik, gelas ukur, desikator, oven, hammer mill, mesin hot press, mesin pembuat wol, alumunium foil, mesin gergaji Band Saw, tabung impedansi dan alat uji mekanis (Universal Testing Machine merk Instron).

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah wol kayu mangium (Acacia mangium Willd.). Bahan pengikat yang digunakan berupa perekat Methylene diphenyl diIsocyanate (MDI) dan semen Portland I yang dijual dipasaran.

3. 3 Prosedur Penelitian

Gambar 2 Prosedur Penelitian. Kayu Mangium

(Acacia mangium)

Perekat MDI Semen Serbuk Kayu Pembuatan Wol Kayu Pengujian Suhu Hidrasi

Papan Wol Semen Kerapatan 0,5 dan 0,8

Perbandingan antara Semen : Partikel kayu : Air

(2 : 1 : 1)

Papan Wol MDI Kerapatan 0,5 dan 0,8

Kadar perekat 12% Kayu Mangium

(Acacia mangium)

Perekat MDI Semen Serbuk Kayu Pembuatan Wol Kayu Pembuatan Contoh Uji

Contoh Uji Sifat Fisis-Mekanis Sifat Fisis : KA, ρ, TS, WA Sifat Mekanis : MOE, MOR, IB Contoh Uji Akustik

- Koefisien absorbsi - Transmission Loss

Analisis Data Pengujian Suhu

Hidrasi

Papan Wol Semen Kerapatan 0,5 dan 0,8

Perbandingan antara Semen : Partikel kayu : Air

(2 : 1 : 1) Kayu Mangium

(Acacia mangium)

17

3. 3. 1 Persiapan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa balok kayu kering udara ± 12 % dengan ukuran panjang x lebar x tebal adalah (200 x 12 x 6) cm. Selanjutnya balok tersebut dipotong dengan mesin gergaji Band Saw menjadi ukuran panjang 40 cm. Kemudian untuk pembuatan wol dilakukan dengan menggunakan mesin (Takekawa Iron Works) untuk memperoleh wol dengan ukuran (5 x 0,4 x 0,03) cm untuk perekat Isocyanate dan (10 x 0,4 x 0,03) cm untuk papan semen.

3. 3. 2 Pembuatan Papan

3. 3. 2. 1 Papan Wol Berperekat MDI

Pencampuran bahan antara wol kayu dengan perekat menggunakan rotary blender dan spray gun. Wol kayu dimasukkan ke dalam rotary blender sedangkan perekat dimasukkan kedalam spray gun dengan kadar perkat 12% dan solid content perekat sebesar 98%. Selanjutnya saat mesin rotary blender berputar, perekat disemprotkan kedalamnya sehingga perekat bercampur rata dengan wol kayu. Kemudian adonan tersebut dimasukkan kedalam pencetak lembaran yang berukuran (35 x 35 x 1) cm, dimana bagian bawah pencetak dilapisi dengan kertas teflon. Selama proses pembentukan lembaran pendistribusian wol kayu pada alat pencetak diusahakan tersebar merata sehingga produk panil komposit yang dihasilkan memiliki profil kerapatan yang seragam. Kerapatan target yang ingin dicapai sebesar 0,5 g/cm3 dan 0,8 g/cm3.

Gambar 3 Pengempaan panas.

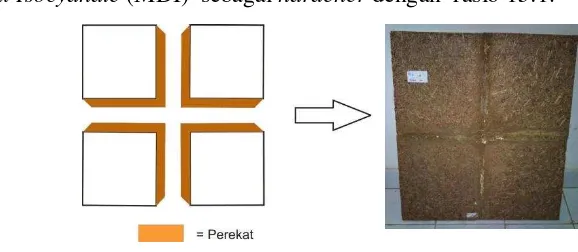

Contoh uji sifat fisis dan mekanis mengacu pada JIS A 5908 2003 untuk papan partikel sedangkan untuk pengujian transmission loss papan yang digunakan berukuran 70 cm x 70 cm sesuai dengan kebutuhan pengujian. Untuk itu maka dilakukan penyambungan empat lembar papan berukuran 35 cm x 35 cm tersebut direkatkan sisi tebalnya agar mendapatkan lembaran papan berukuran 70 cm x 70 cm dengan menggunakan kempa dingin (Gambar 4). Perekat yang digunakan merupakan perekat PVAc merk Fox dicampur dengan Methane diphenil Isocyanate (MDI) sebagai hardener dengan rasio 15:1.

Gambar 7. Penggabungan lembaran papan partikel

Gambar 4 Penggabungan lembaran papan.

3. 3. 2. 2 Papan Semen

Perlakuan yang dilakukan sebelum pembuatan papan semen diawali oleh pengukuran suhu hidrasi. Pengukuran suhu hidrasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kayu sebagai bahan baku papan semen wol. Bahan yang digunakan berupa serbuk kayu yang lolos disaringan 80 mesh dan tertahan pada saringan 100 mesh, semen dan air.

19

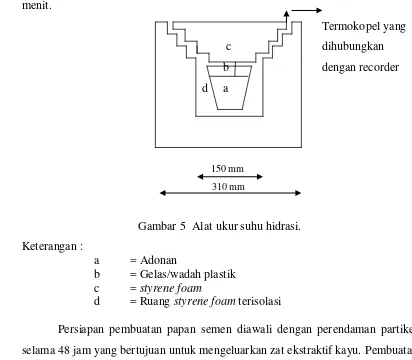

pembuatan adonan suhu hidrasi secara manual dengan cara sebagai berikut: pertama untuk adonan tanpa serbuk kayu yaitu semen dan air dicampur sampai homogen. Kedua adonan dengan serbuk yaitu semen, air dan serbuk dicampur sampai homogen, kemudian adonan serbuk kayu di campur dan diaduk sampai homogen. Masing-masing adonan tersebut dimasukkan kedalam gelas plastik kemudian dimasukkan kedalam kotak styrene foam yang kedap udara (Gambar 5), setelah itu adonan dihubungkan dengan recorder menggunakan termokopel. Setiap adonan menggunakan satu termokopel dengan recorder. Suhu hidrasi tercatat secara otomatis selama 24 jam dengan interval waktu pengukuran tiap 1 menit.

Termokopel yang c dihubungkan b dengan recorder d a

[image:30.595.92.504.273.633.2]150 mm 310 mm

Gambar 5 Alat ukur suhu hidrasi. Keterangan :

a = Adonan

b = Gelas/wadah plastik c = styrene foam

d = Ruang styrene foam terisolasi

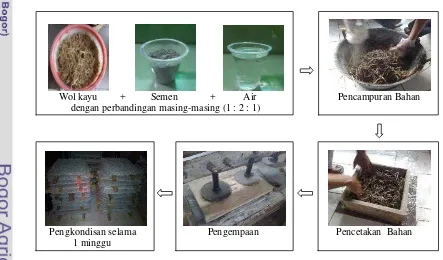

Persiapan pembuatan papan semen diawali dengan perendaman partikel selama 48 jam yang bertujuan untuk mengeluarkan zat ekstraktif kayu. Pembuatan papan semen wol dilakukan dengan perbandingan wol kayu, semen dan air adalah 1 : 2 : 1. Kerapatan sasaran sebesar 0,5 gr/cm3, katalis yang digunakan adalah magnesium klorida (MgCl2) sebanyak 2,5% dari berat semen. Berat adonan yang

merata dan semen dimasukkan terakhir setelah semua bahan tercampur sempurna. Komposisi bahan dalam pembuatan papan semen wol dalam tiga ulangan antara wol kayu, semen dan air adalah 112,5 : 225 : 112,5.

Pencampuran dilakukan di atas plastik dan plat seng dengan cetakan berukuran (30 x 30 x 1) cm. Lapik yang ada pada plat besi dikempa dengan tekanan spesifik 35 kg/cm2 sampai ketebalan 1 cm, sementara itu baut dikencangkan dan dikempa serta diklem lapik dimasukkan ke dalam oven dengan suhu ± 600C selama 24 jam (setting process).

Setelah lembaran panil diklem dan dioven selama 24 jam kemudian lembaran panil dikeluarkan dari plat besi dan papan diletakkan di ruangan untuk pengerasan lanjutan (curing) pada suhu ruangan selama tiga minggu. Setelah itu papan dikeringkan dalam oven pada suhu ± 800C selama 10 jam. Tahap akhir dalam proses pembuatan papan semen wol yaitu pengkondisian pada suhu ruangan selama satu minggu, tujuannya adalah untuk menyamakan suhu papan dengan suhu ruangan. Proses pembuatan papan semen wol disajikan pada Gambar 6.

Wol kayu + Semen + Air Pencampuran Bahan dengan perbandingan masing-masing (1 : 2 : 1)

Pengkondisan selama Pengempaan Pencetakan Bahan 1 minggu

[image:31.595.78.521.417.677.2]

21

3. 3. 4 Pengambilan Contoh Uji

Parameter yang diuji berupa sifat akustik (transmission loss dan koefisien absorbsi), sifat fisis (kadar air, kerapatan, pengembangan tebal dan daya serap air) dan sifat mekanis (Modulus of Rupture (MOR), Modulus of Elasticity (MOE), Internal Bond (IB) dan Screw Withdrawal (SW)).

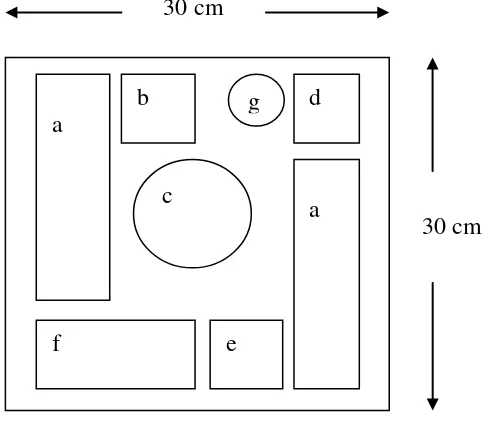

[image:32.595.199.443.344.558.2]Pengujian akustik transmission loss menggunakan contoh uji ukuran 70 cm x 70 cm. Setelah itu dilakukan pengujian sifat akustik berupa uji absorbsi suara, sifat fisis dan sifat mekanis dibuat pola-pola seperti pada gambar 10 dibawah. Pola-pola tersebut lalu dipotong-potong untuk dilakukan pengujian sifat fisis-mekanis yang mengacu pada standar JIS A 5908 2003 Type 13. Untuk lebih detail ukuran dan bentuk contoh ujinya digambarkan sebagai berikut. :

Gambar 7 Pola pemotongan contoh uji papan semen. 30 cm g

c b a

a

f e

30 cm

Keterangan : a = Contoh uji MOE dan MOR, berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 20 cm

b = Contoh uji kerapatan dan kadar air, berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm x 10 cm

c = Contoh uji koefisien absorbsi suara, berbentuk lingkaran dengan diameter 4,8 cm.

d = Contoh uji keteguhan rekat internal, berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm

e = Contoh uji daya serap air dan pengembangan tebal, berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 5 cm

f = Contoh uji kuat pegang sekrup, berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm x 10 cm

g = Contoh uji transmission loss, berbentuk lingkaran dengan ukuran 9,8 cm

Masing-masing pengujian dilakukan dengan tiga kali ulangan, selanjutnya nilai yang digunakan adalah rataan nilai dari kelima ulangan tersebut.

3. 4 Pengujian Panel

3. 4. 1 Pengujian Sifat Akustik

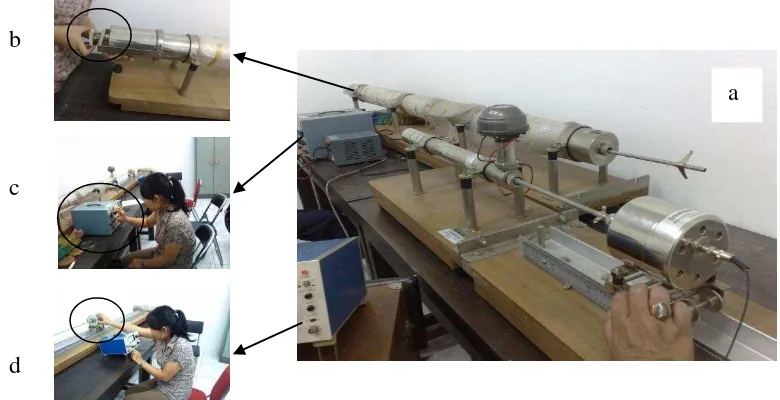

a. Pengukuran Koefisien Absorpsi Suara dengan Tabung Impedansi

23

[image:34.595.124.514.187.387.2]a Secara sederhana tabung impedansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8 a. Tabung Impedansi b. Penempatan Contoh Uji c. Pengaturan Frekuensi d. Pengukuran Nilai dB

Prinsip dasar metode Tabung Impedansi adalah refleksi, absorpsi dan transmisi gelombang bunyi oleh permukaan bahan pada suatu ruang tertutup, dimana bahan tersebut digunakan untuk melapisi permukaan dinding ruang tertutup (Gambar 8).

Pengukuran koefisien absorbsi suara berdasarkan JIS A 1405 1963 dengan menggunakan contoh uji berbentuk lingkaran berdiameter 9,8 cm dan 4,8 cm. Pengukuran dilakukan dalam rentang frekuensi 100 Hz – 1600 Hz dengan filter 1/3 oktaf. Pada tabung impedansi koefisien absorbsi suara yang dapat dihitung adalah koefisien absorbsi suara normal. Koefisien absorbsi suara (α0) ini dihitung dengan cara mengukur tekanan

suara yang datang pada permukaan bahan dan yang dipantulkan oleh permukaan bahan tersebut. Koefisien tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

b

α0 =

dimana rasio gelombang berdiri (n) diukur dengan mensubtitusikan dengan resistansi attenuasi, menentukan rasio gelombang berdiri dari perbedaan tekanan suara ( L) db dengan menggunakan persamaan berikut:

atau

b. Pengukuran Sound Transmision Loss

Pengukuran Sound Transmision Loss berdasarkan ASTM E 413-2004. Pengukuran dilakukan dalam rentang frekuensi 125 Hz s.d. 4000 Hz dengan filter 1/3 oktaf.

Rugi transmisi (transmission loss – TL) suatu bahan partisi didefinisikan sebagai rasio logaritmis antara daya suara (Wτ) yang ditransmisikan oleh suatu bahan partisi terhadap daya suara yang datang (Wi). TL (dalam desibel) umumnya digunakan sebagai salah satu

parameter kemampuan suatu bahan dalam mereduksi suara. Secara matematis, dapat dirumuskan sebagai:

TL = 10 log

i

W W

TL = 10 log

1

dengan τ adalah koefisien transmisi suara dari bahan tersebut, yaitu rasio antara daya suara yang ditransmisikan bahan partisi terhadap daya suara yang datang.

25

ruang penerima, sehingga persamaan yang umum digunakan dalam pengukuran di laboratorium adalah:

TL = L1–L2 + 10 log

rec

S A

atau TL = NR + 10 log

rec

A S

NR = L1–L2

dan Arec = 0,161

60

T V

dengan NR adalah noise reduction, L1 adalah tingkat tekanan suara dalam

ruang sumber, L2 adalah tingkat tekanan suara dalam ruang penerima, S

adalah luas sampel bahan partisi [m2], Arec =Sαsab = total penyerapan suara

[image:36.595.180.460.414.642.2]pada ruang penerima [m2 Sabine], V volume ruang penerima [m3], serta T60waktu dengung ruang penerima.

Ruang dengung mini (mini transmission suite) di Laboratorium Fisika Bangunan dan Akustik – Teknik Fisika ITB memiliki volume ruang penerima sebesar 19 m3 serta luas sampel bahan partisi sebesar (0,69 × 0,69) m2. Nilai TL dari setiap bahan merupakan fungsi frekuensi di mana nilai TL pada umumnya akan bertambah besar seiring dengan meningkatnya massa jenis bahan (setiap jenis bahan mempunyai karakteristik absorpsi yang unik terhadap frekuensi).

3. 4. 2 Pengujian Sifat Fisis a. Kadar Air (KA)

Contoh uji papan wol berukuran 10 × 10 (cm) ditimbang berat awalnya (BB) menggunakan neraca digital, selanjutnya dioven selama 24 jam pada suhu 103±2 ºC. Setelah pengovenan contoh uji diletakkan dalam desikator selama 20 menit selanjutnya timbang berat kering tanur (BKT) nya. Sampel kembali dioven selama tiga jam dengan perlakuan yang sama sampai didapatkan berat yang konstan. Nilai kadar air (KA) didapatkan melalui perhitungan :

KA (%)

Keterangan: BB = Berat awal (gram)

BKO = Berat kering oven (gram) KA = Kadar air (%)

b. Kerapatan (KR)

Penentuan kerapatan papan wol menggunakan contoh uji dengan ukuran 10 cm × 10 cm. Contoh uji tersebut ditimbang berat kering udara (BKU)nya serta dimensi panjang, lebar dan tebalnya. Nilai kerapatan dihitung berdasakan rumus :

t l p

BKU

27

Keterangan : BKU = Berat kering udara (gram) p = Dimensi panjang (cm) l = Dimensi lebar (cm) t = Dimensi tebal (cm) ρ = Kerapatan (gram/cm³)

c. Daya Serap Air (Water Absorption/WA)

Daya serap air papan wol dihitung berdasarkan berat sebelum dan sesudah perendaman dalam air selama 2 dan 24 jam.

Nilai daya serap air dihitung menggunakan rumus:

Keterangan : B1 = Berat sebelum perendaman (gram) B0 = Berat setelah perendaman

d. Pengembangan Tebal (Thickness Swelling/TS)

Pengembangan tebal didasarkan atas tebal sebelum dan sesudah perendaman dalam air selama 2 dan 24 jam. Nilai pengembangan tebal dihitung menggunakan rumus:

Keterangan : D1 = Dimensi sebelum perendaman (cm) D0 = Dimensi sesudah perendaman (cm)

3. 4. 3 Pengujian Sifat Mekanis

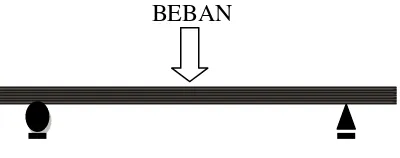

a. Modulus Lentur Lentur (Modulus of Elasticity) dan Keteguhan Patah (Modulus of Rupture)

BEBAN

[image:39.595.221.421.85.164.2]

Gambar 10 Pengujian MOE dan MOR.

Nilai keteguhan lentur statis berupa modulus elastis (MOE) dan modulus patah (MOR) dihitung menggunakan rumus :

3 3

4

ybh

PL

MOE

2

2 3

bh PL MOR

Keterangan : MOE = Modulus of Elasticity (kgf/cm2) MOR = Modulus of Rupture (kgf/cm2) ∆P = selisih beban (kgf)

L = jarak sangga (cm) P = berat maksimum (kgf)

∆y = perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm) b = Lebar contoh uji (cm)

h = Tebal contoh uji (cm)

b. Kuat Rekat Internal (Internal Bond / IB)

Kuat rekat dihitung dengan menggunakan mesin UTM Instron, sama seperti pada pengujian keteguhan lentur dan keteguhan patah. Nilai kuat rekat internal dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

A P IB

Keterangan : P = Beban maksimum (kgf)

29

Gambar 11 Pengujian Internal Bond.

c. Kuat Pegang Sekrup (Screw Withdrawal/SW)

Contoh uji berukuran 5 x 10 cm berdasarkan standar JIS A 5908 (2003). Sekrup yang digunakan berdiameter 0,27 cm, panjang 1,6 cm dimasukkan hingga mencapai kedalaman 0,8 cm. Nilai kuat pegang sekrup dinyatakan oleh besarnya beban maksimum yang dicapai dalam kilogram.

3. 5 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis sifat fisis, sifat mekanis dan akustik panel.

1. Sifat Fisis dan Mekanis

Analisis data yang dilakukan adalah Rancangan percobaan faktorial dalam perlakuan acak lengkap. Model yang digunakan tersusun atas 2 faktor perlakuan, yaitu faktor 2 kerapatan dan faktor 2 jenis perekat dengan skema rancangan percobaan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Skema Rancangan Percobaan

Jenis Perekat Ulangan Kerapatan Papan

0,5 0,8

MDI

1 ... ...

2 ... ...

3 ... ...

Semen

1 ... ...

2 ... ...

3 ... ...

Blok kayu

Model umum rancangan percobaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + ijk

Keterangan :

Yijk = nilai respon pada taraf ke-i faktor kerapatan dan taraf ke-j faktor jenis perekat.

µ = nilai rata-rata pengamatan

Ai = pengaruh sebenarnya faktor kerapatan pada taraf ke-i Bj = pengaruh sebenarnya faktor jenis perekat pada taraf ke-j i = kerapatan yaitu kerapatan 0,5 dan kerapatan 0,8

j = jenis perekat yaitu perekat Isocyanate dan semen k = ulangan ke-1, 2 dan 3

(AB)ij = pengaruh interaksi faktor kerapatan pada taraf ke-i dan faktor jenis perekat pada taraf ke-j

εijk = nilai kesalahan (galat) dari percobaan pada faktor kerapatan taraf ke- i dan faktor jenis perekat pada taraf ke-j. Untuk melihat adanya pengaruh perlakuan terhadap respon maka dilakukan analisis keragaman dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% (nyata).

Perlakuan yang dinyatakan berpengaruh terhadap respon dalam analisis sidik ragam, kemudian diuji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SAS 9.1. Untuk kriteria ujinya yang digunakan adalah jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel maka perlakuan tidak

berpengaruh nyata pada suatu tingkat kepercayaan tertentu dan jika Fhitung

lebih besar dari Ftabel maka perlakuan berpengaruh nyata pada tingkat

31

2. Sifat Akustik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian-pengujian panel akustik komposit papan wol isocyanate dan papan wol semen ini meliputi pengujian suhu hidrasi khusus untuk keperluan papan semen, pengujian sifat fisis, pengujian sifat mekanis dan pengujian sifat akustik. Sifat fisis papan wol isocyanate dan papan wol semen yang diuji meliputi kerapatan, kadar air, pengembangan tebal dan daya serap air. Sifat mekanis yang diuji meliputi Modulus of Repture (MOR), Modulus of Elasticity (MOE), Internal Bond (IB) dan Screw Withdrawal (SW). Sedangkan sifat akustik yang diuji meliputi Koefisien Absorbsi, Sound Transmission Loss (STL) dan Sound Transmission Class (STC).

4. 1 Suhu Hidrasi

[image:43.595.123.496.556.706.2]Suhu hidrasi dilakukan pada papan wol semen untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi akibat reaksi eksotermik antara semen dan air. Suhu hidrasi campuran semen dan kayu merupakan indikator kesesuaian kayu sebagai bahan baku papan wol semen. Semakin tinggi suhu hidrasi dan semakin cepat waktu pencapaian maksimum, maka jenis kayu tersebut semakin cocok digunakan sebagai bahan baku papan wol semen. Hubungan antara suhu hidrasi dengan waktu pengukuran dapat dilihat pada Gambar 12, sedangkan data hasil pengukurannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

33

Dari Gambar 12 terlihat bahwa suhu hidrasi dari campuran semen ditambah air dan ditambah serbuk kayu nilai tertinggi yang dihasilkan mencapai 32,740C dengan waktu 120 menit atau 2 jam dan nilai terendah 27,110C dalam waktu 1050 menit atau 17,5 jam, sedangkan nlai tertinggi 50,700C dalam waktu 390 menit atau 4 jam didapat pada campuran semen ditambah air dan nilai terendahnya 29,430C dalam waktu 1170 menit atau 19,5 jam. Menurut Lembaga Penelitian Hasil Hutan Bogor (LPHH-Bogor) dalam Kamil (1970), kesesuaian suatu jenis kayu sebagai bahan baku papan wol semen tergolong baik bila suhu hidrasi lebih dari 400C, sedangkan bila suhu hidrasi berkisar antara 36 - 410C dan tidak baik bila suhu hidrasi kurang dari 360C. Berdasarkan hasil pengujian, campuran antara semen ditambah air dan ditambah serbuk kayu dan semen ditambah air termasuk katagori yang tidak baik. Hal ini diduga zat ekstraktif yang terdapat pada kayu mempengaruhi laju pengerasan semen. Menurut Hachmi et al. (1998) dalam Heckhel (2007), menggunakan kayu mangium (Acacia mangium Willd.) menyatakan bahwa waktu pengerasan suhu hidrasi dipengaruhi oleh kandungan air, bahan kimia maupun zat ekstraktif yang terdapat pada kayu dan bahan tambahan lain yang akan mempercepat waktu pengerasan semen.

4. 2 Sifat Fisis Panel Akustik Komposit

[image:44.595.91.522.533.655.2]Nilai sifat fisis panel akustik komposit berupa papan wol isocyanate dan papan wol semen disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Nilai rata-rata sifat fisis panel akustik komposit Jenis Panel Komposit Kerapatan

(g/cm3)

Kadar Air (%)

TS 2 Jam (%)

TS 24 Jam (%)

WA 2 Jam (%)

WA 24 Jam (%)

papan wol isocyanate 0,5 0,43 8,49 3,09 3,48 21,60 52,28

papan wol isocyanate 0,8 0,53 10,24 2,05 10,22 10,48 36,01

papan wol semen 0,5 0,44 8,58 1,89 2,74 44,59 51,58

papan wol semen 0,8 0,69 10,35 2,08 3,66 38,13 41,09

JIS A 5908 : 2003 Type 13 0,4 - 0,9 5 - 13 <12 <12 - -

Hasil analisis sidik ragam (anova) sifat fisis komposit berupa papan wol isocyanate dan papan wol semen disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Rangkuman hasil analisis sidik ragam (anova) sifat fisis panel akustik komposit

Sumber Keragaman

Sifat Fisis

Kerapatan Kadar Air TS WA

2 Jam 24 Jam 2 Jam 24 Jam

Jenis Perekat (A) 0,0444* 0,8257 TN 0,3322TN 0,0021* 0,0006* 0,8674 TN Target Kerapatan (B) 0,0010* 0,0050* 0,4162TN 0,0087* 0,0783TN 0,1571TN Interaksi A dan B 0,044* 0,9136 TN 0,3183TN 0,0388* 0,5657TN 0,579TN Keterangan : TN = Tidak Nyata ; * = Nyata

4. 2. 1 Kerapatan

Kerapatan merupakan suatu ukuran kekompakan suatu partikel dalam lembaran. Nilainya sangat tergantung pada kerapatan kayu asal yang digunakan dan besarnya tekanan kempa yang diberikan selama pembuatan lembaran (Haygreen et al. 2003). Berdasarkan data Tabel 3 diketahui bahwa kerapatan panel akustik papan wol kayu mangium berkisar antara 0,43 - 0,69 g/cm3. Nilai kerapatan terendah 0,43 g/cm3 terdapat pada panel akustik dari papan wol isocyanate target kerapatan 0,5 g/cm3, sedangkan nilai kerapatan tertinggi 0,69 g/cm3 terdapat pada panel akustik dari papan wol semen target kerapatan 0,8 g/cm3.

Gambar 13 Grafik nilai kerapatan (g/cm3) rata-rata panel akustik komposit.

[image:45.595.186.440.508.652.2]35

Penyebaran wol yang tidak merata ini mengakibatkan massa wol pada tiap bagian papan tidak sama sehingga tekanan dan panas yang diterima pada saat pengempaan tidak seragam di seluruh permukaan lembaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tsoumis (1991) yang menyatakan bahwa kerapatan papan partikel jarang seragam di sepanjang ketebalannya. Selain itu nilai kerapatan akhir papan dipengaruhi oleh berat jenis kayu yang digunakan, jenis perekat, jumlah partikel kayu dalam papan, kadar perekat dan besarnya tekanan kempa yang diberikan (Haygreen et al. 2003).

Analisis sidik ragam kerapatan panel akustik pada selang kepercayaan 95% disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh informasi faktor target kerapatan, jenis perekat dan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap nilai kerapatan panel akustik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara kedua jenis perekat tersebut memberikan hasil target kerapatan yang tidak sama.

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan faktor interaksi jenis perekat dan target kerapatan pada papan wol isocyanate target kerapatan 0,5 g/cm3 adalah yang terendah dengan kerapatan 0,48 g/cm3. Sementara itu papan wol semen target kerapatan 0,8 g/cm3 adalah tertinggi dengan kerapatan 0,53 g/cm3. Apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel dengan nilai kerapatan sebesar 0,4-0,9 g/cm3, maka panel yang dibuat masih memenuhi persyaratan standar tersebut.

4. 2. 2 Kadar Air

Gambar 14 Grafik nilai kadar air (%) rata-rata panel akustik komposit.

Pada Gambar 14 diketahui bahwa kadar air panel akustik hasil penelitian berkisar antara 7,80 -10,13%. Nilai rata-rata kadar air terendah adalah 8,49%, sedangkan nilai rata-rata kadar air tertinggi sebesar 10,35%. Kadar air dapat mempengaruhi sifat akustik kayu. Menurut Tsoumis (1991), jika terjadi peningkatan kadar air maka koefisien absorbsi suara akan meningkat dan lebih banyak menyerap suara berfrekuensi rendah.

Berdasarkan analisis sidik ragam kadar air panel akustik pada selang kepercayaan 95% (Tabel 4) maka diperoleh bahwa target kerapatan memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap respon nilai kadar air papan wol isocyanate dan papan wol semen yang dibuat. Sementara itu jenis perekat dan interaksi antara target kerapatan dan jenis perekat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai kadar air.

Apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel dengan nilai kadar air sebesar 5–13%, maka seluruh panil yang dibuat masih atau memenuhi persyaratan standar tersebut.

4. 2. 3 Pengembangan Tebal

37

[image:48.595.170.453.131.281.2]hasil pengujian pengembangan tebal papan wol isocyanate dan papan wol semen yang direndam selama 2 dan 24 jam dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Grafik nilai pengembangan tebal (%) rata-rata panel akustik komposit.

Hasil pengujian terhadap panel akustik menunjukkan bahwa pengembangan tebal setelah perendaman selama 2 jam berkisar antara 1,89 – 3,85 %. Sementara itu pada perendaman 24 jam pengembangan tebal papan partikel berkisar antara 2,74 – 10,22 %.

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% seperti disajikan pada Tabel 4 maka pengembangan tebal perendaman 2 jam diperoleh informasi faktor target kerapatan, jenis perekat dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap nilai pengembangan tebal. Sementara itu pada pengembangan tebal perendaman 24 jam, jenis perekat dan target kerapatan memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai pengembangan tebal papan wol isocyanate dan papan wol semen yang dibuat. Sedangkan interaksi antara target kerapatan dan jenis perekat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai pengembangan tebal.

Apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel nilai pengembangan tebal maksimal sebesar 12%, maka seluruh panil yang dibuat masih atau memenuhi persyaratan standar tersebut.

4. 2. 4 Daya Serap Air

39

Gambar 16 Grafik nilai daya serap air (%) rata-rata panel akustik komposit.

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% seperti disajikan pada Tabel 4 maka daya serap air perendaman 2 jam diperoleh informasi jenis perekat memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai daya serap air. Target kerapatan dan faktor interaksi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai daya serap air. Sementara itu pada daya serap air perendaman 24 jam, diperoleh informasi faktor target kerapatan, jenis perekat dan interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon nilai daya serap air. JIS A 5908 (2003) tidak menetapkan standar untuk daya serap air.

4. 3 Sifat Mekanis Panel Akustik Komposit

[image:50.595.121.512.609.728.2]Sifat mekanis panel akustik komposit papan wol isocyanate dan papan semen wol yang diuji meliputi Modulus of Rupture (MOR), Modulus of Elasticity (MOE), Internal Bond (IB) dan Screw Withdrawal (SW). Nilai sifat mekanis panel akustik komposit tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5 Nilai rata-rata sifat mekanis panel akustik komposit

Jenis Panel Komposit MOR (kg/cm2)

MOE (kg/cm2)

IB (kg/cm2)

SW (kg) Papan wol isocyanate 0,5 100,18 8589,50 3,43 35,74

Papan wol isocyanate 0,8 83,55 8559,08 0,76 32,61

Papan wol semen 0,5 9,41 1327,41 0,38 4,98

Papan wol semen 0,8 38,17 7065,08 3,34 21,74

JIS A 5908 : 2003 type 13 >130 >25000 >2 > 40 Keterangan : MOR = Modulus of Rupture ; MOE = Modulus of Elasticity ; IB = Internal Bond ;

Untuk hasil analisis sidik ragam sifat mekanis panel akustik komposit disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil analisis sidik ragam sifat mekanis panel akustik komposit Sumber Keragaman Sifat Mekanis

MOR MOE IB SW

Jenis Perekat (A) 0,8745TN 0,0190* 0,0127* 0.0000* Target Kerapatan (B) 0,9255 TN 0,8007 TN 0,0824 TN 0,0000* Interaksi A dan B 0,0882TN 0,3575TN 0,0689TN 0,0456* Keterangan : TN = Tidak Nyata ; * = Nyata.

4. 3. 1 Modulus of Rupture (MOR)

Modulus of Rupture (MOR) adalah merupakan modulus patah dari suatu benda yang dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang mana dapat dihitung dengan menentukan besarnya tegangan permukaan bagian atas dan bagian bawah dari benda pada beban maksimum (Maloney 1993). Nilai rata-rata keteguhan patah panel akustik komposit papan wol isocyanate dan papan wol semen hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 18.

Gambar 18 Grafik nilai MOR (kg/cm2) rata-rata panel akustik komposit.

[image:51.595.189.442.457.620.2]41

g/cm3. Pada papan wol isocyanate target kerapatan 0,8 g/cm3 memiliki nilai yang rendah. Hal ini diduga karena kerapatan dalam satu papan tidak merata maka dapat menurunkan ikatan antar material penyusunnya yang kurang rapat dan kompak yang dapat menyebabkan kecilnya nilai MOR. Maloney (1993) menyatakan bahwa nilai MOR dipengaruhi oleh kandungan dan jenis bahan perekat yang digunakan, daya ikat perekat dan ukuran partikel.

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% disajikan (Tabel 4). Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh informasi faktor target kerapatan, jenis perekat dan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap nilai MOR panel akustik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara kedua jenis perekat tersebut memberikan hasil target kerapatan yang tidak sama.

Papan hasil penelitian ini tidak sesuai untuk menerima beban konstruksi karena nilai yang dihasilkan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel dengan nilai MOR 130 kgf/cm.

4. 3. 2 Modulus of Elasticity (MOE)

Haygreen et al. (2003) menyatakan keteguhan lentur merupakan ukuran ketahanan papan menahan beban sebelum patah (sampai batas proporsi). Nilai keteguhan lentur yg semakin tinggi, maka benda tersebut akan semakin kaku. Nilai rata-rata keteguhan lentur panel akustik komposit papan wol isocyanate dan papan wol semen hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 17.

[image:52.595.167.462.544.707.2]Pada Gambar 17 diketahui bahwa nilai MOE berkisar antara 1327 – 8590 kg/cm2 dengan nilai kerapatan terendah 1327 kg/cm2 pada panel akustik dari papan wol semen target kerapatan 0,5 g/cm3, sedangkan nilai kerapatan tertinggi 8590 kg/cm2 pada panel akustik dari papan wol isocyanate target kerapatan 0,8 g/cm3. Semakin tinggi tingkat kerapatan papan partikel, maka akan semakin tinggi sifat keteguhan papan partikel yang dihasilkan (Haygreen et al. 2003).

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% disajikan (Tabel 6) menunjukkan faktor jenis perekat memberikan pengaruh yang nyata, sementara itu target kerapatan serta interaksi keduanya tidak memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap nilai MOE.

Papan hasil penelitian ini tidak sesuai untuk menerima beban konstruksi karena nilai yang dihasilkan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel dengan nilai MOE sebesar 25000 kgf/cm2.

4. 3. 3 Internal Bond (IB)

Nilai rata-rata IB papan wol isocyanate dan papan wol semen hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 19.

[image:53.595.176.454.464.636.2]

Gambar 19 Grafik nilai Internal bond (kg/cm2)rata-rata panel akustik komposit.

43

papan wol semen kerapatan 0,5 g/cm3, sedangkan nilai kerapatan tertinggi 3,43 kg/cm2 pada panel akustik dari papan wol isocyanate kerapatan 0,5 g/cm3.

Pada nilai IB papan wol isocyanate semakin tinggi kerapatan papan maka nilai kuat rekat internalnya rendah. Hal ini diduga ketidakseragamnya ukuran wol kayu sehingga kurang merata kekompakannya. Nilai IB papan wol semen semakin meningkat dengan meningkatnya target kerapatan papan. Vital et al. (1974) dalam Djalal (1984) menyatakan bahwa peningkatan kerapatan menyebabkan semakin kuatnya ikatan antar partikel. Makin tinggi kandungan zat ekstraktif dalam suatu bahan yang digunakan, makin banyak pula pengaruhnya terhadap keteguhan rekat.

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% disajikan (Tabel 6) menunjukkan faktor jenis perekat memberikan pengaruh yang nyata, sementara itu target kerapatan serta interaksi jenis perekat dengan target kerapatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai IB.

Apabila dibandingkan dengan standar JIS A 5908 (2003) Type 13 untuk papan partikel dengan nilai IB sebesar 2 kgf/cm, maka hanya pada papan wol isocyanate dengan target kerapatan 0,5 g/cm3 dan papan wol semen target kerapatan 0,8 g/cm3 yang memenuhi standar tersebut.

4. 3. 4 Screw Withdrawal (SW)

Gambar 20 Grafik nilai SW(kg)rata-rata panel akustik komposit.

Haygreen et al. (2003) menyatakan bahwa besarnya nilai kuat pegang sekrup dipengaruhi oleh kerapatan papan, kadar perekat, dan penyebaran perekat. Nilai SW papan wol isocyanate sedikit menurun seiring dengan meningkatnya kerapatan papan. Hal tersebut berkaitan dengan kerapatan papan yang dihasilkan dapat menurunkan nilai SW. Sementara itu pada papan akustik komposit papan wol semen memiliki nilai SW yang lebih tinggi.

Analisis sidik ragam pada selang kepercayaan 95% seperti disajikan (Tabel 6) maka diperoleh informasi faktor target kerapatan, jenis perekat dan interaksi keduanya memberikan pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap respon nilai SW panel akustik. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan jenis perekat dan target kerapatan untuk target kerapatan 0,5 g/cm3 pada papan wol isocyanate dan papan wol semen adalah yang terendah dengan SW 4,98 kg. Sementara itu target kerapatan 0,8 g/cm3 pada papan wol isocyanate dan papan wol semen adalah tertinggi dengan SW 27,18 kg.

45

4. 4 Sifat Akustik

4. 4. 1 Koefisien Absorbsi

[image:56.595.128.487.262.444.2]Energi akustik yang mengenai kayu sebagian atau seluruhnya dapat diserap, dibiaskan dan dipantulkan. Koefisien absorbsi suara menggambarkan suatu fraksi dari sumber energi suara agar material meyerap. Nilai koefisien absorbsi panel akustik komposit papan wol isocyanate dan papan wol semen hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 21.

Gambar 21 Grafik nilai koefisien absorbsi panel akustik komposit.

Pada Gambar 21 dapat dilihat bahwa pada frekuensi rendah 100 – 160 Hz papan wol target kerapatan 0,8 g/cm3 baik untuk papan wol isocyanate maupun papan wol semen memiliki nilai koefisien absorbsi yang hampir sama dan nilai koefisien absorbsi terse