KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA PADA

BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN

EKOSISTEM LEUSER DESA TELAGAH KABUPATEN

LANGKAT SUMATERA UTARA

SKRIPSI

DWI PUTRI RAMADHANI

070805044

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA PADA BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

DESA TELAGAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

DWI PUTRI RAMADHANI 070805044

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA

PADA BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DESA TELAGAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

Kategori : SKRIPSI

Nama : DWI PUTRI RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : 070805044

Program Studi : SARJANA (S1) BIOLOGI Departemen : BIOLOGI

Fakultas : MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SUMATERA UTARA

Diluluskan di

Medan, Oktober 2011

Komisi Pembimbing:

Pembimbing II Pembimbing I

Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc Prof.Dr. Retno Widhiastuti, MS. NIP. 19630123 199003 2 001 NIP. 19621214 199103 2 001

Diketahui

Depertemen Biologi FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA PADA BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER DESA

TELAGAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Oktober 2011

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu, dan perhatian terutama saat penulis memulai penulisan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Elimasni, M.Si., dan Bapak Drs. Nursal, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan arahan sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Terima kasih kepada Ibu Nursahara Pasaribu, M.Sc., selaku Kepala Laboratorium Sistematika Tumbuhan. Terima kasih kepada Bapak T. Alief Aththorick, S.Si., M.Si. atas bimbingan, arahan dan bantuan yang telah diberikan..

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riyanto Sinaga, S.Si., M.Si. selaku Penasehat Akademik, kepada Ibu Dr. Nursahara Pasaribu, M.Sc. selaku Ketua Departemen dan Bapak Drs. Kiki Nurtjahja, M.Sc. selaku Sekretaris Departemen serta seluruh Dosen Departemen Biologi FMIPA USU yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutarman, M.Sc. selaku Dekan dan para Pembantu Dekan FMIPA USU. Terima kasih juga kepada Bang Endra Raswin, Bu Roslina Ginting, dan Bu Nurhasni Muluk yang telah banyak membantu di laboratorium maupun di bidang administrasi.

Ungkapan terima kasih yang tidak terhingga pula penulis sampaikan kepada kedua orangtua (Ayahanda Djulias Muhar dan Ibunda Erlis Suriani) dan saudara tercinta (Mbak Sitha Muriani dan Doni Tri Hariansyah) atas do’a, dukungan, perhatian, kasih sayang dan cinta yang selama ini diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada Wak Harun Al-Rasyid dan Om Rahmat yang telah memberikan bantuan, dukungan dan perhatian selama ini. Bapak Irwansyah Sembiring selaku kepala Dusun Perteguhan beserta keluarga dengan segala kebaikan buat penulis.

penulis sampaikan kepada saudara-saudari di UKMI Al-Falak (Arni, Lia, Sri, Nova, Heny, Kiki) untuk semua ukhuwah selama ini. Semoga ALLAH SWT membalasnya dengan kebaikan. AMIN. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam melengkapi kekurangan serta penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2011

KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA PADA BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

DESA TELAGAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Komposisi dan Keanekaragaman Herba pada Beberapa Tegakan Hutan Sekunder di Kawasan Ekosistem Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat Sumatera Utara telah diteliti dari bulan Februari sampai Mei 2011. Areal pengamatan seluas 40 x 160 m ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 32 subplot berukuran 1 x 1 m di empat lokasi yang berbeda. Lokasi I adalah hutan sekunder berumur 5 tahun, lokasi II hutan sekunder 10 tahun, lokasi III hutan sekunder 20 tahun dan lokasi IV hutan sekunder 30 tahun. Didapatkan 54 jenis herba yang termasuk kedalam 31 famili. Dari keempat lokasi yang diteliti, Lokasi I didominasi Axonopus sp., lokasi II didominasi

Selaginella biformis, lokasi III didominasi Leersia hexandra dan lokasi IV didominasi Schismatoglottis calyptrata dengan nilai INP 49,467%, 68,934%, 27,112% dan 42,472

%. Indeks Keanekaragaman herba berturut-turut adalah 2.162, 2.008, 2.840, 2.531 pada lokasi I, II, III dan IV dan Indeks Keseragaman herba adalah 0.722, 0.695, 0.862, 0.831 pada lokasi I, II, III dan IV. Indeks Similaritas herba berkisar antara 1.018% - 28.866% dengan indeks similaritas tertinggi 28.866% yaitu antara lokasi II dan IV.

THE COMPOSITION AND DIVERSITY OF HERBACEOUS PLANTS IN THE SERIES OF SECONDARY FORESTS LEUSER ECOSYSTEM TELAGAH

VILLAGE LANGKAT REGENCY NORTH SUMATRA

ABSTRACT

The Composition and Diversity of Herbaceous Plants in the series of secondary forests Leuser Ecosystem Telagah Village Langkat Regency North Sumatra had been studied from February to May 2011. For this study an area of 40 x 160 m was settled using purposive sampling with 32 subplot of 1 x 1 m size for each area. The first study area is 5th secondary forest, area II is 10th secondary forest, area II is 20th secondary forest and area IV is 30th secondary forest. There are 54 species of herbs are recorded in the study area belonging to 31 families. From the study site the first area was dominated by Axonopus sp. , the second was dominated by Selaginella biformis, the third was dominated by Leersia hexandra, and the fourth was dominated by

Schismatoglottis calyptrata with importance values are 49,467%, 68,934%, 27,112%

and 42,472%, respectively. The diversity index of herbs were 2.162, 2.008, 2.840, 2.531 at area I, II, III and IV respectively, while equitability index of herbs were 0.722, 0.695, 0.862, 0.831 at area I, II, III, IV respectively. Similarity index of herbs range from 1.018% to 28.866%, with the highest similarity index is 28.866% that is found between area II and IV.

DAFTAR ISI

2.5 Faktor Lingkungan Herba 9

Bab 3 Bahan dan Metode 11

3.1 Waktu dan Tempat 11

3.2 Deskripsi Area 11

3.3 Metode Penelitian 11

3.4 Pelaksanaan Penelitian 13

3.5 Analisis Data 15

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 18

4.1 Kekayaan Jenis Herba 18

4.2 Keanekaragaman Jenis Herba 21

4.3 Jenis Herba dengan nilai KR, FR dan INP 26 4.4Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman 29

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 33

5.1 Kesimpulan 33

5.2 Saran 33

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1.1 Jenis Herba di Hutan Sekunder 18

4.2.1 Jumlah Famili, Jenis dan individu Herba di Hutan Sekunder 21 4.3.1 Jenis Herba dengan nilai KR, FR dan INP pada masing-masing

tegakan Hutan Sekunder

26

4.4.1 Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman 30

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta Lokasi Penelitian 38

2 Plot Pengamatan 39

3 Jenis Herba dengan nilai K, KR, F, FR, INP dan SDR pada Lokasi Penelitian

40

4 Data Faktor Fisik 44

5 Contoh Perhitungan K, KR, F, FR, INP, H’, E dan IS 45 6 Hasil Identifikasi Herbarium Medanense (MEDA) 47

7 Foto-foto Penelitian 49

KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN HERBA PADA BEBERAPA TEGAKAN HUTAN SEKUNDER DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER

DESA TELAGAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Komposisi dan Keanekaragaman Herba pada Beberapa Tegakan Hutan Sekunder di Kawasan Ekosistem Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat Sumatera Utara telah diteliti dari bulan Februari sampai Mei 2011. Areal pengamatan seluas 40 x 160 m ditentukan secara purposive sampling dengan jumlah 32 subplot berukuran 1 x 1 m di empat lokasi yang berbeda. Lokasi I adalah hutan sekunder berumur 5 tahun, lokasi II hutan sekunder 10 tahun, lokasi III hutan sekunder 20 tahun dan lokasi IV hutan sekunder 30 tahun. Didapatkan 54 jenis herba yang termasuk kedalam 31 famili. Dari keempat lokasi yang diteliti, Lokasi I didominasi Axonopus sp., lokasi II didominasi

Selaginella biformis, lokasi III didominasi Leersia hexandra dan lokasi IV didominasi Schismatoglottis calyptrata dengan nilai INP 49,467%, 68,934%, 27,112% dan 42,472

%. Indeks Keanekaragaman herba berturut-turut adalah 2.162, 2.008, 2.840, 2.531 pada lokasi I, II, III dan IV dan Indeks Keseragaman herba adalah 0.722, 0.695, 0.862, 0.831 pada lokasi I, II, III dan IV. Indeks Similaritas herba berkisar antara 1.018% - 28.866% dengan indeks similaritas tertinggi 28.866% yaitu antara lokasi II dan IV.

THE COMPOSITION AND DIVERSITY OF HERBACEOUS PLANTS IN THE SERIES OF SECONDARY FORESTS LEUSER ECOSYSTEM TELAGAH

VILLAGE LANGKAT REGENCY NORTH SUMATRA

ABSTRACT

The Composition and Diversity of Herbaceous Plants in the series of secondary forests Leuser Ecosystem Telagah Village Langkat Regency North Sumatra had been studied from February to May 2011. For this study an area of 40 x 160 m was settled using purposive sampling with 32 subplot of 1 x 1 m size for each area. The first study area is 5th secondary forest, area II is 10th secondary forest, area II is 20th secondary forest and area IV is 30th secondary forest. There are 54 species of herbs are recorded in the study area belonging to 31 families. From the study site the first area was dominated by Axonopus sp. , the second was dominated by Selaginella biformis, the third was dominated by Leersia hexandra, and the fourth was dominated by

Schismatoglottis calyptrata with importance values are 49,467%, 68,934%, 27,112%

and 42,472%, respectively. The diversity index of herbs were 2.162, 2.008, 2.840, 2.531 at area I, II, III and IV respectively, while equitability index of herbs were 0.722, 0.695, 0.862, 0.831 at area I, II, III, IV respectively. Similarity index of herbs range from 1.018% to 28.866%, with the highest similarity index is 28.866% that is found between area II and IV.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Taman Nasional Gunung Leuser disingkat TNGL merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia. TNGL dengan luas kawasan 1.094.692 Ha secara administrasi pemerintahan terletak di dua Provinsi yaitu (NAD) dan Kabupaten meliputi Kabupaten

TNGL mengambil nama dar ketinggian sekitar 3404 meter di atas permukaan laut di Nanggroe Aceh Darussalam. Taman nasional tersebut meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Gunung Leuser memilki 3 (tiga) fungsi yaitu : a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan hutan Taman Hutan Gunung Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah yang berada di kawasan “Buffer Zone” Taman Nasional Gunung Leuser. Fungsi ekologis kawasan lindung tersebut adalah sebagai tempat tangkapan air (Cacthment Area), perlindungan mata air serta mencegah terjadinya erosi. Selain itu Langkat merupakan salah satu kabupaten penghasil komoditi perkebunan dan termasuk kawasan yang mengandalkan keindahan hutan dan kesejukan air sungai sebagai subjek pariwisata.

Berdasarkan pengamatan di sekitar areal penelitian, vegetasi yang umum ditemukan yaitu famili Aspleniaceae, Polypodiaceae, Selaginellaceae (Pteridophyta),

Araceae, Arecaceae, Commelinaceae, Zingiberaceae (Monocotyledonae),

Annonaceae, Dipterocarpaceae, Moraceae dan Urticaceae (Dicotyledonae). Herba

yang banyak ditemukan yaitu famili Aspleniaceae, Polypodiaceae, Selaginellaceae

Commelinaceae, Zingiberaceae dan Urticaceae.

Tumbuhan bawah yang biasa tumbuh pada pada hutan hujan terdiri dari: semak, herba (Thomas et al., 1979) dan sejumlah anakan serta kecambah dari pohon (Irwan, 1992). Ewusie (1990) menambahkan bahwa belukar teduhan hutan hujan bukan hanya terdiri dari semak, herba, kecambah pohon muda, tetapi termasuk juga paku-pakuan dan perdu. Menurut Richards (1981) vegetasi dasar yang sering dijumpai pada hutan hujan tropika adalah jenis-jenis dari suku Araceae, Arecaceae,

Begoniaceae, Commelinaceae, Orchidaceae, Polypodiaceae, Smilacaceea, Urticaceae

dan Zingiberaceae.

Herba juga berfungsi sebagai penutup tanah yang menjaga kelembaban sehingga proses dekomposisi dapat berlangsung lebih cepat, proses dekomposisi yang cepat dapat menyediakan unsur hara untuk tanaman pokok, siklus hara dapat berlangsung sempurna dan guguran daun yang jatuh sebagai serasah akan dikembalikan lagi ke pohon dalam bentuk unsur hara yang sudah diuraikan oleh bakteri (Irwanto, 2007).

Keanekaragaman herba di kawasan hutan berbeda-beda berdasarkan komposisinya di suatu tempat. Melihat pentingnya dampak kehadiran herba dalam suatu kawasan hutan, potensi yang dimiliki serta belum adanya informasi tentang jenis-jenis herba pada beberapa tahap suksesi hutan sekunder di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, maka dilakukan penelitian mengenai Komposisi dan Keanekaragaman Herba pada Beberapa Tegakan Hutan Sekunder di Kawasan Ekosistem Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah komposisi dan keanekaragaman herba pada beberapa tegakan hutan sekunder di Kawasan Ekosistem Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

1.3 Tujuan

1.4 Hipotesis

Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser Desa Telagah Kabupaten Langkat diduga memiliki komposisi dan keanekaragaman herba yang berbeda untuk masing-masing tegakan hutan sekunder.

1.5 Manfaat

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

Hutan merupakan ekosistem alamiah yang sangat kompleks dengan bebagai jenis tumbuh-tumbuhan yang rapat, mulai dari yang kecil sampai yang berukuran besar (Arief, 1994). Selanjutnya Barnes (1997), menyatakan bahwa hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama-sama dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis dimana organisme dan lingkungan saling berpengaruh di dalam suatu siklus energi yang kompleks.

Daniel et al. (1992), menjelaskan bahwa hutan memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, antara lain : (1) pengembangan dan penyediaan atmosfer yang baik dengan komponen oksigen yang stabil, (2) produksi bahan bakar fosil (batu bara), (3) pengembangan dan proteksi lapisan tanah, (4) produksi air bersih dan proteksi daerah aliran sungai terhadap erosi, (5) penyediaan habitat dan makanan untuk binatang, serangga, ikan, dan burung, (6) penyediaan material bangunan, bahan bakar dan hasil hutan dan (7) manfaat penting lainnya seperti nilai estetika, rekreasi, kondisi alam asli, dan taman. Semua manfaat tersebut kecuali produksi bahan bakar fosil, berhubungan dengan pengolahan hutan.

dan 470 spesies). Hutan hujan tropis juga terdiri dari jutaan spesies flora dan fauna, setengah dari spesies hewan, tumbuhan dan 25% adalah arthropoda yang telah diberi nama (Smith, 1992).

2.2 Hutan Sekunder

Istilah ’Hutan Sekunder’ telah digunakan di dalam nomenklatur ilmiah paling tidak sejak tahun 1950-an. Walaupun akhir-akhir ini istilah tersebut semakin sering digunakan, namun istilah ini masih belum biasa dipakai di banyak negara. Hutan-hutan yang terdiri dari jenis-jenis pohon lokal biasanya didefinisikan sebagai Hutan-hutan atau hutan alami, tanpa mempedulikan apakah hutan tersebut merupakan hutan primer, hutan bekas tebangan, atau hutan hasil regenerasi. Oleh karena itu, istilah hutan sekunder dapat mempunyai arti yang sangat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena istilah ’hutan sekunder’, sebagai padanan dari istilah ’hutan primer’, menimbulkan asosiasi-asosiasi langsung yang subyektif, yang sulit untuk dibuat sistematikanya (Irwanto, 2006).

Hutan sekunder tropis sangat penting sebagai sumber kayu, bermanfaat untuk lingkungan seperti perlindungan dari erosi dan fiksasi karbon atmosfer, tempat untuk rehabilisasi hutan, perlindungan keanekaragaman tumbuhan dari fragmentasi lansekap, dan sebagai pusat penyedia lokal untuk tumbuhan yang bermanfaat dan tumbuhan obat. Area hutan sekunder tropis juga diprediksi dapat meningkatkan proses industri dan urbanisasi, karena sering terjadi aktifitas agrikultur (Guariguata & Ostertag, 2001).

2.3 Tumbuhan Herba

tubuh yang tidak tetap di atas permukaan tanah, siklus hidup yang pendek dengan jaringan yang cukup lunak (Wilson & Loomis, 1962).

Herba berupa tumbuhan pendek (0,3-2 m) tidak mempunyai kayu dan berbatang basah karena banyak mengandung air. Kebanyakan herba dari famili

Begoniaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, dan berbagai jenis famili

paku-pakuan (Whitmore, 1991). Jenis ini juga memiliki morfologi yang unik dan khas seperti yang diungkapkan oleh MacKinnon et al. (2000). Herba hutan basah sangat mencolok dengan bunga bewarna merah, kuning, jingga, biru keunguan, dan daun belang-belang. Tumbuhan ini banyak ditanam di lingkungan sekitar rumah tinggal, halaman perkantoran, taman-taman rekreasi ataupun sebagai tanaman hias di pinggir-pinggir jalan (Suryominoto, 1997).

Tumbuhan herba di hutan hujan, tergantung pada tumbuhan lain dan saling mendukung untuk mendapakan nutrisi seperti liana, epipit dan parasit. Semua kehidupan dibawah kondisi ekologi yang khusus dan spesies-spesies utamanya yang tinggi keanekaragaman dalam struktur dan fisiologi. Herba sangat menarik bagi para ahli ekologi, tidak hanya dikarenakan oleh keanekaragamannya yang tinggi atau struktur adaptasinya, tetapi juga dikarenakan oleh kesamaan dalam cara penyebarannya yang menggambarkan variasi iklim mikro (Richard, 1981).

Herba biasanya banyak ditemukan di tempat-tempat terbuka dan dapat juga ditemukan di tempat yang ternaungi kecuali pada tempat yang sangat gelap di hutan (Richard,1981). Lapisan herba yang ternaungi atau tidak ternaungi oleh tutupan tajuk menutupi lebih dari 10% permukaan hutan, dan ini hampir sama dengan luas daratan dengan ciri khas tanaman bawah ternaung di hutan pantai Eropa (Richard, 1952 dalam Longman & Jenik, 1987).

banyak menyebabkan keanekaragaman herba lebih melimpah, tetapi tetap saja jauh lebih kecil daripada jenis pohon-pohonnya.

2.4 Peranan Herba

Hutan yang baru mengalami suksesi ditandai dengan banyaknya tumbuhan pionir dan tumbuhan kecil lainnya seperti herba dan semak. Kehadiran herba dalam suatu kawasan hutan mempunyai peranan yang sangat penting. Herba merupakan komunitas awal yang memegang peranan penting dalam memantapkan tanah-tanah yang peka terhadap erosi (Anwar et al., 1987). Arief (2001), menambahkan herba, serasah dan tumbuhan lainnya sangat menentukan permeabilitas tanah dalam menyerap air yang jatuh dari tajuk pohon serta akan mencegah laju aliran air permukaan (surface run-off) sehingga terserap oleh tanah (infiltrasi).

Di lain pihak warna mencolok atau keperak-perakan pada herba hutan akan memantulkan cahaya merah kembali kepada jaringan-jaringan yang mengandung klorofil, merupakan suatu adaptasi untuk meningkatkan jumlah cahaya yang berguna untuk fotosintesis di dalam hutan yang sangat gelap (Mackinnon et al., 2000).

Tjitrosoedirjo et al., (1984), menyatakan herba beserta tumbuhan lain mengambil sebagian besar peranan dalam menentukan corak suatu agro-ekosistem. Daun-daun tumbuhan dan herba menyaring teriknya sinar matahari sehingga hanya sebagian sinar matahari yang sampai pada lahan terbuka, dan dengan penyinaran sinar matahari tersebut maka suhu udara dan tanah tidak terlalu tinggi. Suryowinoto (1997), menyatakan herba sebagai tanaman hias memiliki keanekaragaman bentuk daun dan bunga yang sangat menarik minat para penggemarnya.

2.5 Faktor Lingkungan Herba

kondisi cahaya yang sedikit, air keruh dan kuatnya tingkat fluktuasi air. Siklus herba yang relatif singkat dan pertumbuhan yang cepat, maka herba memiliki kemampuan yang besar untuk menempati suatu habitat, dan merupakan indikator yang baik untuk mengetahui kondisi ekologi pada habitat tertentu. Distribusi dan komposisi jenis herba tergantung pada fase air dan darat, stabilitas fisik habitat, sedimentasi, erosi, gelombang, arus, tindakan manusia, dan proses suksesi (Junk & Piedade, 1997).

Pada suatu komunitas hutan hujan, penetrasi cahaya matahari yang sampai pada lantai hutan umumnya sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena terhalang oleh lapisan tajuk yang ada pada hutan tersebut, sehingga tumbuhan bawah yang tumbuh dekat permukaan tanah kurang mendapat cahaya matahari. Menurut Polunin (1990), jika penetrasi cahaya tidak cukup herba tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga tumbuhan ini lebih subur di tempat bukaan hutan atau tempat terbuka lain yang tanahnya lebih banyak mendapat cahaya (Ewusie, 1990). Dengan demikian vegetasi herba pada hutan hujan dataran rendah ditemukan pada hutan yang terbuka, dekat aliran-aliran air, dan tempat-tempat yang terbuka tetapi sempit (seperti jalan-jalan setapak, sungai-sungai) dengan penyinaran yang cukup baik, sedangkan pada bagian dalam hutan hujan vegetasi herba yang berwarna hijau ditemukan jauh terpencar-pencar atau sama sekali langka (Arief, 1994).

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Mei 2011 di kawasan hutan sekunder Taman Nasional Gunung Leuser Desa Telagah kabupaten Langkat.

3.2 Deskripsi Area 3.2.1 Letak dan Luas

Kawasan hutan Telagah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) memiliki luas area 5000 ha. Secara administratif hutan Telagah terletak di Desa Telagah dan termasuk Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Secara geografis terletak pada 030 14”-04013” BT dan 97052”-98045” LU, terletak pada ketinggian 700-910 mdpl. Dari Binjai berjarak ± 90 Km dari kota Medan.

Kawasan hutan Telagah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Desa Rumah Galoh

b. Sebelah Selatan : Kawasan ekosistem Leuser c. Sebelah Barat : Kawasan Ekosistem Leuser d. Sebelah Timur : Desa Tanjung Gunung

Penelitian ini dilaksanakan di empat lokasi hutan sekunder (Lampiran 1) yaitu: 1. Lokasi 1 : hutan sekunder 5 tahun (03o18’54,3”LU dan 098o18’54,3”BT) 2. Lokasi 2 : hutan sekunder 10 tahun (03o18’56,2”LU dan 098o22’21,3”BT) 3. Lokasi 3 : hutan sekunder 20 tahun (03o18’39,8”LU dan 098o21’51,6”BT)

Topografi

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pada umumnya memiliki topografi yang relatif rata sampai curam.

Curah Hujan

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) terdekat di Kecamatan Sei Bingei, diperoleh data curah hujan kawasan hutan Telagah Taman Nasional Gunung Leuser adalah rata-rata 2776.7 mm pertahunnya (Lampiran 8).

Tipe Iklim

Berdasarkan Schmidt-Ferguson dalam Kartasapoetra (2004) tipe iklim di kawasan hutan Telagah TNGL adalah tipe A dengan rata-rata curah hujan bulanan di Desa Telagah sekitar 116-398 mm dan jumlah hari hujan setiap tahunnya berkisar 170-210 hari serta penyebaran hujan bulanan hampir merata setiap tahun.

Vegetasi

Berdasarkan pengamatan di sekitar areal penelitian, vegetasi yang umum ditemukan yaitu famili Aspleniaceae, Polypodiaceae, Sellaginellaceae (Pteridophyta), Araceae,

Arecaceae (Monocotyledonae), Annonaceae, Dipterocarpaceae, Moraceae, dan

Urticaceae (Dicotyledonae)

3.3 Metode Penelitian

populasi herba secara keseluruhan. Analisis vegetasi menggunakan metode kuadrat yaitu berdasarkan suatu luasan petak contoh.

3.4 Pelaksanaan Penelitian 3.4.1 Di Lapangan

Pengamatan di lapangan dilakukan dengan menggunakan Metode Kuadrat, pada hutan sekunder 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Lokasi-lokasi pengamatan dibagi sesuai dengan tipe hutan sekunder sebagai berikut :

- Hutan sekunder 5 tahun : Lokasi 1 - Hutan sekunder 10 tahun : Lokasi 2 - Hutan Sekunder 20 tahun : Lokasi 3 - Hutan Sekunder 30 tahun : Lokasi 4

Pada masing-masing lokasi penelitian dibuat plot tunggal berukuran 40 x 160 m, di dalam plot 20 x 20 m dibuat subplot dengan ukuran 1 x 1 m, sehingga terdapat 32 subplot pada satu lokasi penelitian (Lampiran 2). Pada setiap plot pengamatan dicatat setiap jenis herba yang dijumpai dan jumlah individu tiap jenis.

3.4.2 Di Laboratorium

a. Pembuatan Spesimen Herbarium

Koleksi dari lapangan dibuka kembali kemudian kertas koran diganti dengan yang baru. Koleksi disusun sedemikian rupa dalam lipatan kertas koran untuk dikeringkan dalam oven pengering dengan suhu 600C selama 24 jam sampai spesimen kering, dijahit atau dimounting pada kertas karton berwarna putih dengan ukuran 30 x 40 cm dan diberi label gantung.

b. Identifikasi Tumbuhan

Spesimen yang telah kering diidentifikasi di Herbarium MEDANENSE (MEDA) USU dengan menggunakan buku-buku acuan antara lain :

1. Plant Classification (Benson , 1957).

2. Taxonomy Of Vascular Plants (Lawrence, 1958).

3. Collection of Illustrated Tropical Plant (Corner dan Watanabe 1969).

4. Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera Utara dan Aceh (Usman, 1986).

5. Flora (Van Steenis, 1987).

6. Weeds of Rice in Indonesia (Soerjani, Kostermans dan Tjitrosoepomo, 1987). 7. Fern of Malayan in Colour (Piggot 1988).

8. Tumbuhan Monokotil (Sudarnadi, 1995).

9. The Genera of Araceae (Mayo, Bogner dan Boyce, 1997).

10. Prosea, Plant Resources of South-East Asia No 12 (2) (Valkenburg dan Bunyapraphatsara, 2002).

3.5 Analisis Data Komposisi Jenis

Untuk mengetahui komposisi herba, data yang diperoleh dianalis dengan dimasukkan ke dalam tabel lalu dihitung nilai kerapatan mutlak, kerapatan relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, indeks nilai penting, summed dominance ratio, indeks keanekaragaman Shannon, indeks keseragaman dan indeks similaritas. Dengan rumus dalam Setiadi et al. (1989), sebagai berikut :

a. Kerapatan

Jumlah individu suatu jenis Kerapatan Mutlak (K) =

Luas seluruh petak contoh

Kerapatan mutlak suatu jenis

Kerapatan Relatif (KR) = x 100% Kerapatan total seluruh jenis

b. Frekuensi

Jumlah petak contoh ditemukannya suatu spesies Frekuensi Mutlak (F) =

Jumlah seluruh petak contoh

Frekuensi mutlak suatu jenis

Frekuensi Relatif (FR) = x 100 % Frekuensi total seluruh jenis

c. Indeks Nilai Penting

INP = KR + FR

d. Summed Dominance Ratio (SDR)/ Perbandingan Nilai Penting

e. Indeks Keanekaragaman Shannon

H’ = -Σpi ln pi ni pi =

N

ni = jumlah individu suatu jenis

N = jumlah total individu seluruh jenis

f. Indeks Keseragaman H’

E =

H maks

E = Indeks keseragaman ; H’= indeks keanekaragaman H maks = Indeks keanekaragaman maksimum, sebesar Ln S S = jumlah Genus/ jenis

g. Indeks Similaritas

Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas (C) ini menunjukkan tingkat kesamaan komposisi jenis dari dua contoh yang dibandingkan menurut rumus dalam Soerianegara & Indrawan (1988, hlm : 70) adalah sebagai berikut:

2w

Keterangan:

C (IS) = Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas

W = Jumlah nilai yang sama dari nilai yang terendah (≤) dari jenis-jenis yang terdapat dalam dua tegakan yang dibandingkan

a = Jumlah nilai kuantitatif dari semua jenis yang terdapat pada tegakan pertama b = Jumlah nilai kuantitatif dari semua jenis yang terdapat pada tegakan kedua

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kekayaan Jenis Herba di Hutan Sekunder Kawasan Ekosistem Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di hutan sekunder Kawasan Ekosistem Leuser diperoleh 54 jenis herba yang terdiri dari dua kelompok yaitu Pteridophyta sebanyak 11 famili dan Spermatophyta sebanyak 20 famili (Lampiran 3). Jenis-jenis herba yang ditemukan tersebut terdapat pada Tabel 4.1.1.

4.1.1 Jenis Herba di Hutan Sekunder Kawasan Ekosistem Leuser

No Divisi Kelas Famili Jenis

1 Pteridophyta Filicinae Adiantaceae Adiantum latifolium

2 Aspidiaceae Tectaria simonsii

3 Blechnaceae Blechnum indicum

4 Cyatheaceae Cyathea contaminans

5 Davaliaceae Davallia sp.

6 Gleicheniaceae Gleichenia linearis

7 Neprolephidaceae Neprolephis dicksonioides

8 Marattiaceae Angiopteris angustifolium

9 Polypodiaceae Micosorum hancockii

10 Thelypteridaceae Pneumatopteris ecallosa

11 Lycopodiinae Selaginellaceae Selaginella biformis

12 Spermatophyta Monocotyledonae Araceae Colocasia esculenta

13 Colocasia gigantea

19 Commelinaceae Forrestia marginata

20 Palisota borterii

21 Costaceae Costus sp.

22 Cyperaceae Kilinga monochepala

23 Hypoxidaceae Curculigo latifolia

No Divisi Kelas Famili Jenis

30 Zingiberaceae Etlingera elatior

31 Globba pattens

32 Globba pendula

33 Globba variabilis

34 Horstedtia sp.

35 Zingiber sp.

36 Dicotyledonae Asteraceae Ageratum conyzoides

37 Clibadium surinamense

38 Crassochepalum crepidioides

39 Mikania micrantha

40 Spilanthes paniculata

41 Balsaminaceae Impatiens elephanticeps

42 Begoniaceae Begonia robusta

43 Begonia sp.

44 Campanulaceae Pratia begoniaefolia

45 Gesneriaceae Cyrtandra burbudgeii

46 Didissandra sp.

47 Gesner sp.

48 Lamiaceae Hyptis capitata

49 Melastomataceae Phyllagothis griffithii

50 Polygalaceae Polygala paniculata

51 Rubiaceae Ophiorriza bracteata

52 Urticaceae Elatostema sp.

53 Elatostema sesquifolium

54 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis

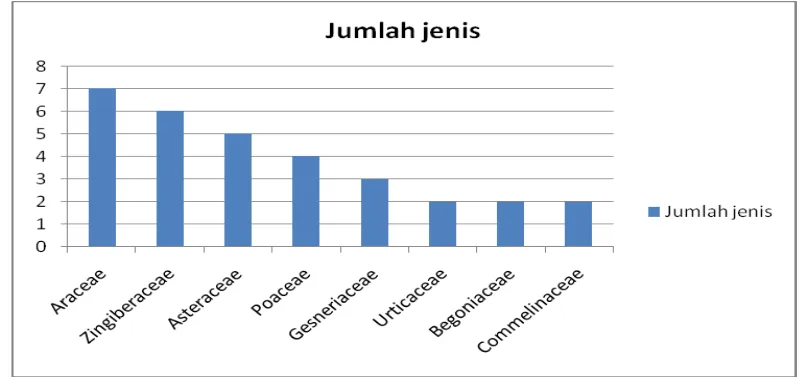

Dari Tabel 4.1.1 tampak bahwa suku yang memiliki jenis tertinggi adalah Araceae sebanyak 7 jenis, diikuti Zingiberaceae 6 jenis, Asteraceae 5 jenis, Poaceae 4 jenis,

Gesneriaceae 3 jenis dan suku-suku lainnya hanya terdiri dari 1 atau 2 jenis. Delapan

suku vegetasi herba yang memiliki jenis tertinggi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini

Araceae memiliki jumlah terbanyak sebanyak 7 jenis, karena hutan sekunder

30 tahun memiliki keadaan tanah yang lembab, tutupan tajuk yang rapat dan serasah yang tebal. Lingkungan seperti itu merupakan habitat yang cocok untuh pertumbuhan

Araceae, selain faktor lingkungan famili ini juga memiliki cara perbanyakan secara

vegetatif dan generatif, sehingga memiliki kisaran toleransi yang besar untuk tumbuh. Henderson (1959) menyatakan Araceae biasanya dijumpai pada tempat-tempat yang tertutup dan memiliki kelembaban yang tinggi. Jenis-jenis tersebut banyak ditemukan pada tempat-tempat yang teduh, lembap dan basah oleh karenanya jenis-jenis ini tidak membutuhkan cahaya matahari untuk pertumbuhan dan perkembangannya

Kekayaan herba di hutan sekunder Taman Nasional Gunung Leuser Desa Telagah ini adalah cukup tinggi, bila dibandingkan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan yaitu Ramawati (2010), melaporkan di Hutan Lindung dan Perkebunan Kopi Rakyat di kabupaten Pakpak Bharat ditemukan 53 jenis yang termasuk ke dalam 32 famili.

Tingginya kekayaan jenis herba di hutan sekunder kawasan Ekosistem Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diduga disebabkan berbagai faktor lingkungan yang cukup mendukung sebagai penyusun habitat yang sangat beragam seperti keadaan tanah yang lembab, iklim, fisiografi, penetrasi cahaya yang cukup dengan naungan yang relatif terbuka. Hasil pengukuran faktor abiotik di lokasi penelitian menunjukkan suhu udara berkisar 20-27.50C, kelembaban 91-92 dan intensitas cahaya 44.6-158 (Lampiran 4). Keadaan iklim mikro yang berbeda-beda pada lokasi penelitian ini membentuk suatu mikrohabitat yang berbeda. Hal ini sesuai yang dikatakan Arief (2001), bahwa herba hujan tropik dataran rendah banyak ditemukan pada hutan yang terbuka, dekat aliran sungai serta jalan setapak yang penyinarannya cukup baik.

herba dalam suatu hutan. Bahkan jumlah jenis pada ekosistem hutan makin besar apabila masing-masing komponen dalam sistem itu mewakili habitat dengan kondisi ekologi yang berbeda-beda (Soemarwoto, 2004). Terjadinya regenerasi pada vegetasi hutan tropika biasanya diawali dengan pembukaan celah kanopi yang disebabkan oleh adanya pohon tumbang atau patah (Guariguata and Pinard, 1998 dalam Rasnovi 2006). Masuknya cahaya ke lantai hutan yang lembab menghasilkan perubahan iklim mikro dan merupakan sumberdaya penting yang menjadi pembatas bagi pertumbuhan kecambah (Swaine, 1996; Archibold, 1995 dalam Rasnovi 2006).

4.2 Keanekaragaman Jenis Herba di Hutan Sekunder Kawasan Ekosistem Leuser

Jumlah individu herba pada masing-masing lokasi hutan sekunder dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.

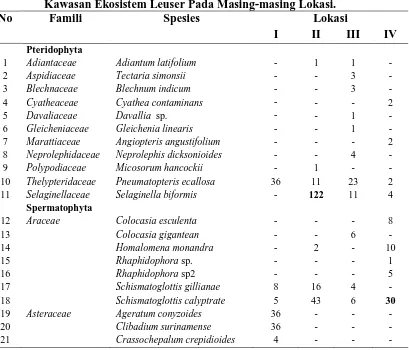

Tabel 4.2.1 Jumlah Famili, Jenis dan Individu Herba di Hutan Sekunder Kawasan Ekosistem Leuser Pada Masing-masing Lokasi.

10 Thelypteridaceae Pneumatopteris ecallosa 36 11 23 2

Keterangan :

Lokasi I hutan sekunder 5 tahun pada ketinggian 915 mdpl Lokasi II hutan sekunder 10 tahun pada ketinggian 908 mdpl Lokasi III hutan sekunder 20 tahun pada ketinggian 1005 mdpl Lokasi IV hutan sekunder 30 tahun pada ketinggian 1099 mdpl

Dari Tabel 4.2.1 diketahui perbedaan jumlah jenis dan jumlah individu herba. Jumlah jenis tertinggi ditemukan pada Lokasi III sebanyak 27 jenis dan jumlah jenis terendah berada pada lokasi II sebanyak 18 jenis. Hal ini dikarenakan setiap lokasi memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda yang mengakibatkan pertumbuhan jenis herba yang berbeda.

No Famili Spesies Lokasi

Pada setiap lokasi terdapat 3 jenis herba yang selalu ditemukan yaitu,

Pneumatopteris ecallosa, Schismatoglottis calyptrata dan Globba pendula. Hal ini

dikarenakan ketiga jenis ini memiliki kemampuan beradaptasi yang besar dan memiliki persebaran jenis yang luas. Ketiga jenis ini juga merupakan spesies pionir dan sekaligus sebagai komponen penting dalam komunitas yang memiliki tingkat toleransi nisbi dan relung yang lebar dibandingkan dengan spesies yang lainnya, sehingga mampu bertahan hidup dalam komunitas hingga tahap akhir proses suksesi.. Indriyanto (2006) dalam Sutomo (2009), menyatakan bahwa kecepatan proses suksesi pada setiap habitat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah luas komunitas yang rusak serta jenis yang tumbuhan asli yang pernah terdapat di sekitar tempat tersebut.

Pneumatopteris ecallosa merupakan tumbuhan paku yang memperbanyak diri

dengan spora. Spora merupakan organ yang mudah dipencarkan oleh angin dan diaspora yang paling utama bagi golongan tumbuhan rendah dapat dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar. Menurut Ewusie (1990) dalam Widhiastuti et al., (2006), tumbuhan paku merupakan kormophyta berspora yang dapat hidup dimana saja (kosmopolitan). Kelimpahan dan penyebaran tumbuhan paku sangat tinggi terutama di daerah hujan tropis. Tumbuhan paku juga banyak terdapat di hutan pegunungan.

Schismatoglottis calyptrara merupakan spesies dari famili Araceae yang

memiliki kisaran toleransi yang besar untuk tumbuh, selain karena tempat yang mendukung juga perbanyakannya dengan umbi batang dan biji. Mayo et al., (1997), menyatakan Schismatoglottis calyptrata dapat tumbuh di hutan tropis yang lembab, teresterial, lantai hutan dan kadang-kadang di rawa.

Globba pendula adalah salah satu spesies yang merupakan indikator

Jenis yang paling mendominasi pada lokasi I adalah Axonopus sp. (Lampiran 7) sebanyak 652 jumlah individu. Hal ini disebabkan famili Poaceae merupakan tumbuhan pionir pada lokasi yang terbuka, dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif, sehingga nemiliki kisaran toleransi yang luas dan memiliki sifat tumbuhan kosmopolit. Hal ini sesuai dengan Aththorick (2005), bahwa semua anggota suku Poaceae merupakan tumbuhan bawah, memiliki alat perkembangbiakan yang ringan sehingga mudah dipencarkan serta memiliki persyaratan hidup yang sederhana sehingga mudah hidup pada berbagai tipe habitat.

Lokasi II didominasi oleh Selaginella biformis (Lampiran 7) sebanyak 122 individu. Jenis ini dijumpai pada dua lokasi yaitu lokasi III dan IV. S. biformis merupakan jenis yang membutuhkan faktor fisik yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang terdapat tabel pengukuran faktor fisik, lokasi II merupakan lokasi yang tergolong lembab dengan kelembaban 91% dan suhu udara 210C dan lokasi ini berada pada ketinggian 1005 mdpl (Lampiran 4). Soromessa et al., (2004), menyatakan bahwa ketinggian merupakan faktor lingkungan penting yang mempengaruhi radiasi, tekanan kelembaban, atmosfer dan suhu yang semuanya memiliki pengaruh kuat pada pertumbuhan, pengembangan tanaman dan distribusi tipe vegetasi. Dimana herba pada lokasi ini didominasi oleh Selaginella yaitu herba dengan kemampuan yang terbatas untuk mengurangi run-off.

Lokasi III didominasi oleh Leersia hexandra (Lampiran 7) sebanyak 32 individu. Spesies ini dapat mudah tumbuh di tempat yang lembab dan memiliki kemampuan memperbanyak diri dengan rhizom dan biji, sehingga dapat mendominasi pada suatu lokasi. Der Veen & Van Rijn (1987), menyatakan bahwa, L. hexandra selalu ada di tempat yang lembab, rawa, padang rumput basah, dan perbatasan parit. Dapat hidup pada ketinggian 0-2200 m dpl, selain itu spesies ini dapat memperbanyak diri dengan rhizom, akar dan biji.

dalam jumlah banyak (shade toleran) dan hanya memerlukan cahaya secukupnya dan hidup terspesialisasi dibawah kanopi.

Dari Tabel 4.2.1 juga diketahui perbedaan jumlah individu herba. Jumlah individu tertinggi ditemukan pada lokasi I sebanyak 2049 individu. Lokasi I merupakan tempat yang relatif terbuka dibandingkan lokasi yang lainnya, intensitas cahaya matahari yang tinggi dan kelembaban yang rendah. Ini sesuai dengan pendapat Polunin (1990), jika penetrasi cahaya tidak cukup herba tidak dapat berkembang dengan baik. Ewusie (1990) & Arief (2001), menambahkan tumbuhan ini lebih subur di tempat bukaan hutan atau tempat terbuka lain yang tanahnya lebih banyak mendapat cahaya dan penyinaran yang cukup baik.

4.3 Jenis Herba dengan nilai KR, FR dan INP pada masing-masing tegakan hutan sekunder

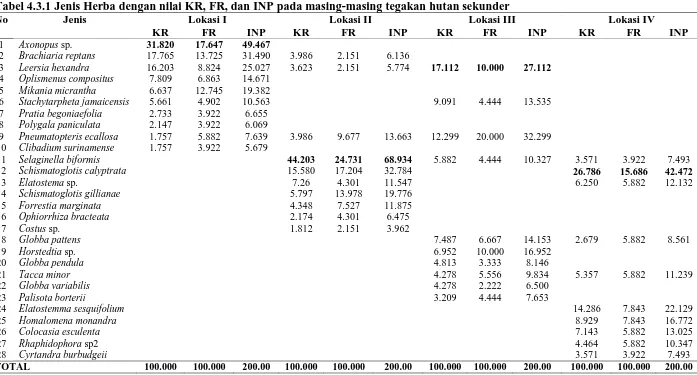

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh nilai KR, FR dan INP herba pada masing-masing tegakan hutan sekunder pada Tabel 4.3.1

Tabel 4.3.1 Jenis Herba dengan nilai KR, FR, dan INP pada masing-masing tegakan hutan sekunder

No Jenis Lokasi I Lokasi II Lokasi III Lokasi IV

KR FR INP KR FR INP KR FR INP KR FR INP

1 Axonopus sp. 31.820 17.647 49.467

2 Brachiaria reptans 17.765 13.725 31.490 3.986 2.151 6.136

3 Leersia hexandra 16.203 8.824 25.027 3.623 2.151 5.774 17.112 10.000 27.112

4 Oplismenus compositus 7.809 6.863 14.671

5 Mikania micrantha 6.637 12.745 19.382

6 Stachytarpheta jamaicensis 5.661 4.902 10.563 9.091 4.444 13.535

7 Pratia begoniaefolia 2.733 3.922 6.655

8 Polygala paniculata 2.147 3.922 6.069

9 Pneumatopteris ecallosa 1.757 5.882 7.639 3.986 9.677 13.663 12.299 20.000 32.299

10 Clibadium surinamense 1.757 3.922 5.679

11 Selaginella biformis 44.203 24.731 68.934 5.882 4.444 10.327 3.571 3.922 7.493

12 Schismatoglotis calyptrata 15.580 17.204 32.784 26.786 15.686 42.472

13 Elatostema sp. 7.26 4.301 11.547 6.250 5.882 12.132

14 Schismatoglotis gillianae 5.797 13.978 19.776

15 Forrestia marginata 4.348 7.527 11.875

16 Ophiorrhiza bracteata 2.174 4.301 6.475

17 Costus sp. 1.812 2.151 3.962

24 Elatostemma sesquifolium 14.286 7.843 22.129

25 Homalomena monandra 8.929 7.843 16.772

26 Colocasia esculenta 7.143 5.882 13.025

27 Rhaphidophora sp2 4.464 5.882 10.347

28 Cyrtandra burbudgeii 3.571 3.922 7.493

Dari Tabel 4.3.1 diketahui bahwa kerapatan relatif tertinggi pada lokasi I dan lokasi III adalah sama yaitu dari famili Poaceae yaitu Axonopus sp. dan Leersia hexandra. Hal ini karena anggota dari suku Poaceae ini merupakan tumbuhan pionir yang selalu tumbuh pada awal vegetasi, kemampuan berkembang biak secara vegetatif dan generatif dan memiliki biji yang mudah diterbangakn oleh angin sehingga memudahkan pemencaran. Tjhiaw & Djohan (2009), menyatakan proses suksesi alami dimulai dengan hadirnya tumbuhan pionir berupa rumput yang dapat berkembang biak dengan geragih atau stolon (vegetatif) dan biji (generatif). Bakar (2004) menyatakan, banyak faktor yang mempengaruhi dinamika masyarakat gulma dan keragaman, komposisi spesies gulma, migrasi propagul, yang terakhir tidak hanya tergantung pada interaksi biotik dalam komunitas tetapi juga sangat dibatasi oleh pemencaran.

Nilai frekuensi relatif tertinggi juga terdapat pada jenis Axonophus sp. dan

Leersia hexandra. Hal ini menunjukkan bahwa kedua jenis ini juga memiliki

persebaran yang cukup luas karena kemampuannya memperbanyak diri dengan biji, sesuai dengan Sadili (2010) bahwa pola sebaran jenis merupakan hasil akhir interaksi dari berbagai proses eko-fisiologis yang terjadi, sehingga akan mempengaruhi nilai frekuensi yang dihasilkan serta berkaitan erat dengan kapasitas reproduksi dan kemampuan adaptasi dari setiap jenis khususnya terhadap lingkungan sekitar. Menurut Muller et al., (1974), jenis yang memperbanyak diri dengan biji lebih luas penyebarannya jika dibandingkan dengan jenis alat reproduksi yang menggunakan organ vegetatif. Greig-Smith (1983) dalam Arrijani (2008), menyatakan bahwa nilai frekuensi suatu jenis dipengaruhi secara langsung oleh densitas dan pola distribusinya.

Indeks nilai penting herba berkisar antara 5,679% sampai 49,467% (Lampiran 3). Dengan nilai yang tertinggi terdapat pada jenis Axonophus sp. sebesar 49,467% dan jenis Leersia hexandra 27,112%. Hal ini menunjukkan bahwa Axonophus sp. dan

Leersia hexandra mempunyai daya saing yang kuat terhadap tumbuhan di sekitarnya

keberhasilan setiap jenis untuk mengokupasi suatu area dipengaruhi oleh kemampuannya beradaptasi secara optimal terhadap seluruh faktor lingkungan fisik (temperatur, cahaya, struktur tanah, kelembaban dan lainnya), faktor biotik (interaksi antar jenis, kompetisi, parasitisme dan lain-lain) dan faktor kimia yang meliputi ketersediaan air, oksigen, pH, nutrisi dalam tanah dan lain-lain yang saling berinteraksi.

Nilai kerapatan relatif tertinggi pada lokasi II terdapat pada jenis Selaginella

biformis sebesar 44,203% (Lampiran 3). Jenis ini merupakan golongan Pteridophyta,

dimana cara perkembangbiakannya dengan spora. Tumbuhan paku (Pteridophyta) merupakan satu divisi tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati (kormus) yang menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Cara pemencaran spora yang mudah diterbangkan oleh angin, mengakibatkan tumbuhan ini banyak terdapat di lokasi penelitian. Tumbuhan ini sebagian besar hidup di daerah tropika basah yang lembab.

Nilai frekuensi relatif tertinggi juga terdapat pada jenis Selaginella biformis sebesar 24,731%. Distribusi tumbuhan pada suatu komunitas tertentu dibatasi oleh kondisi lingkungan dalam arti luas. Beberapa jenis dalam hutan tropika teradaptasi dengan kondisi di bawah kanopi, pertengahan dan di atas kanopi yang intensitas cahaya yang berbeda-beda (Balakrishnan et al., 1994).

sebagai jenis yang memiliki kemampuan adaptasi dan toleransi yang lebar terhadap kondisi lingkungan.

Nilai kerapatan relatif tertinggi pada lokasi IV ditemukan pada

Schismatoglottis calyptrata sebesar 26,786%. S. calptrata memiliki nilai kerapatan

relatif tertinggi karena spesies ini mudah tumbuh di tempat yang lembab, dan didukung oleh perbungaannya. Barabe et al., (2004), menyatakan Schismatoglottis memiliki perbungaan yang berbeda dengan genus Araceae yang lainnya, tetapi tipe perbungaan ini memudahkan berlangsungnya penyerbukannya.

Nilai frekuensi relatif tertinggi juga ditemukan pada jenis S. calyptrata sebesar 15,686%. Mayo et al., (1997), menyatakan bahwa pertumbuhan Araceae tergantung pada banyaknya ketersediaan air yang melimpah dan kelembaban atmosfer yang berlaku. Struktural dan fisiologis Araceae tidak cocok untuk tumbuh pada kondisi yang kering atau dingin dan harus berada pada di lingkungan yang ekstrim. Araceae paling beragam dan melimpah di daerah tropis yang lembab dimana kekayaan varietasnya paling tinggi pada lokasi ini.

Nilai INP tertinggi ditemukan pada jenis S. calyptrata sebesar 42,472%. Hal ini menunjukkan bahwa S.calyptrata adalah jenis yang paling berhasil dalam proses perkembangan suksesi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan pada lokasi ini, banyak terdapat pohon-pohon yang besar yang memiliki kanopi yang rapat sehingga mendukung untuk pertumbuhan herba. Kartijono (2004), menyatakan bahwa tingginya indeks nilai penting tidak terlepas dari kehadiran strata pohon yang dapat menciptakan lingkungan mikro khusus guna mendukung kehidupan tumbuhan strata herba (suhu, kelembaban, intensitas cahaya, nutrien tanah dan lain-lain).

4.4 Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman Herba

tumbuhan. terutama untuk mempelajari pengaruh gangguan faktor-faktor lingkungan atau abiotik terhadap komunitas atau untuk mengetahui keadaan suksesi atau stabilitas komunitas. Karena dalam suatu komunitas pada umumnya terdapat berbagai jenis tumbuhan, maka makin tua atau semakin stabil keadaan suatu komunitas, makin tinggi keanekaragaman jenis tumbuhannya. Lebih lanjut Michael (1984) menyatakan bahwa indeks keanekaragaman juga sangat penting dalam menentukan batas kerusakan hutan. Kerusakan hutan itu terjadi karena adanya campur tangan manusia atau karena proses alami di dalam hutan tersebut.

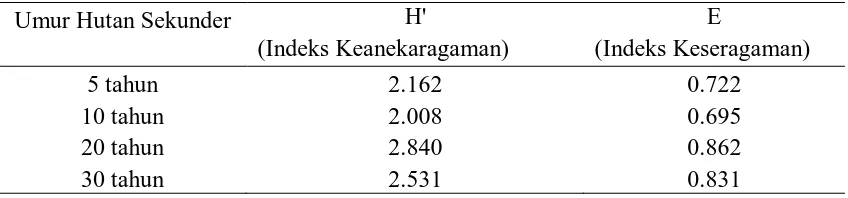

Nilai indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman pada keempat lokasi dapat dilihat pada Tabel 4.4.1

Tabel 4.4.1 Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman Herba

Umur Hutan Sekunder H' E

(Indeks Keanekaragaman) (Indeks Keseragaman)

5 tahun 2.162 0.722

10 tahun 2.008 0.695

20 tahun 2.840 0.862

30 tahun 2.531 0.831

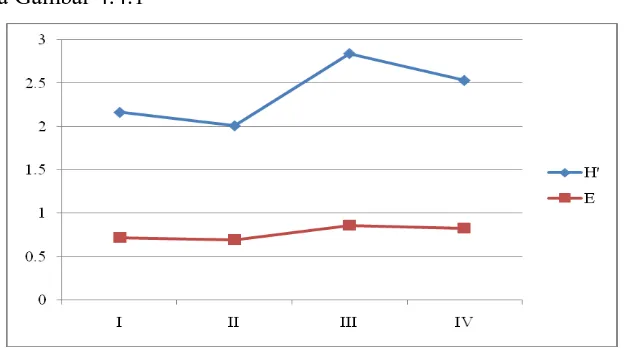

Dari Tabel 4.4.1 diketahui bahwa indeks keanekaragaman herba berkisar dari 2.008 sampai 2.840. Nilai indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada hutan sekunder 20 tahun yaitu 2.840 dan indeks keanekaragaman terendah pada hutan sekunder 10 tahun sebesar 2.008. Nilai indeks keanekaragaman ini menunjukkan herba di kawasan hutan sekunder memiliki keanekaragaman jenis yang sedang melimpah. Menurut Fachrul (2007) jika nilai H’ < 1 menunjukkan bahwa keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedikit atau rendah. jika H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 keanekaragaman adalah sedang melimpah dan jika nilai H’ > 3 maka keanekaragaman spesies adalah melimpah tinggi. Mason (1980) menambahkan jika nilai Indeks Keanekaragaman lebih kecil dari 1 berarti keanekaragaman jenis rendah, jika diantara 1-3 berarti keanekaragaman sedang, jika lebih besar dari 3 berarti keanekaragaman jenis tinggi. Heddy dan Kurniati (1996) dalam Suwondo et al., (2005) menyatakan bahwa keanekaragaman yang rendah

Dari Tabel 4.4.1 juga diketahui bahwa nilai indeks keseragaman herba pada hutan sekunder 5 tahun sebesar 0.722, 10 tahun sebesar 0.695, 20 tahun sebesar 0.862 dan 30 tahun sebesar 0.831. Analisis data menunjukkan bahwa nilai keseragaman herba pada hutan sekunder 5, 10, 20 dan 30 tahun adalah tinggi. Menurut Krebs (1985), keseragaman rendah apabila E bernilai 0-0.5 dan keseragaman tinggi apabila E bernilai 0.5-1. Selanjutnya Barbour et al., (1987) menyatakan bahwa penyebaran individu setiap jenis disebut dengan kemerataan jenis atau ekuibilitas jenis. Kemerataan/keseragaman menjadi maksimum bila suatu jenis mempunyai jumlah individu sama. Kemerataan dan kekayaan jenis merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya sering berkorelasi positif, namun gradien lingkungan dapat menurunkan kekayaan jenis disertai dengan adanya peningkatan keanekaragaman.

Nilai Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman di lokasi I-IV dapat dilihat pada Gambar 4.4.1

Gambar 4.4.1 Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman Lokasi I-IV

4.5 Indeks Similaritas

Nilai indeks similaritas dari keempat lokasi dapat dilihat pada Tabel 4.5.1

Tabel 4.5.1 Indeks Similaritas Herba

Umur Hutan 5 tahun 10 tahun 20 tahun 30 tahun

5 tahun - 4.129 8.140 1.018

10 tahun - 22.126 28.866

20 tahun - 18.060

30 tahun -

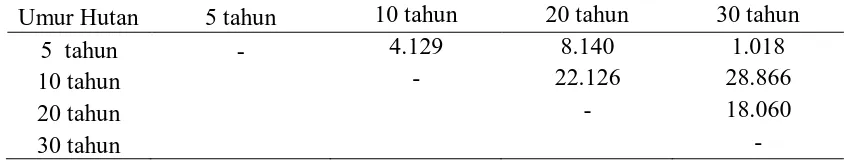

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa indeks similaritas herba berkisar dari 1.018% sampai 28.866%. Indeks similaritas herba antara hutan sekunder 5 tahun dan hutan 10 tahun sebesar 4. 129%, hutan sekunder 5 tahun dan hutan sekunder 20 tahun sebesar 8.140%, hutan sekunder 5 tahun dan hutan sekunder 30 tahun sebesar 1.018%. Indeks similaritas herba antara hutan sekunder 10 tahun dan hutan sekunder 20 tahun sebesar 22.126%, hutan sekunder 20 tahun, hutan sekunder 30 tahun sebesar 28.866%, dan hutan sekunder 20 tahun dan 30 tahun sebesar 18.060%. Indeks similaritas tertinggi yaitu antara hutan sekunder berumur 10 dan 30 tahun sebesar 28.866%, dikarenakan hutan sekunder 10 dan 30 tahun memiliki profil hutan yang sama, dengan tutupan tajuk yang lebih rapat, sehingga vegetasi yang terdapat di dalamnya menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi. Sedangkan yang terendah adalah antara hutan sekunder berumur 5 dan 30 tahun sebesar 1.018%.

Ludwig & Reynolds (1988), menyatakan nilai keseragaman merupakan ukuran keseimbangan antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Nilai ini dipengaruhi oleh jumlah jenis yang menempati suatu komunitas. Semakin tinggi nilai keanekaragaman jenis di suatu habitat, maka keseimbangan komunitasnya juga akan semakin tinggi. Lebih lanjut Indriyanto (2005) menyatakan bahwa nilai keseragaman diperlukan untuk mengetahui tingkat kesamaan antara beberapa vegetasi, antara unit sampling, atau antara beberapa komunitas yang dipelajari dan dibandingkan komposisi dan struktur komunitasnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Diperoleh 54 jenis tumbuhan yang termasuk dalam 31 famili dan famili yang memiliki jenis tertinggi adalah Araceae dengan 7 jenis.

b. Jumlah jenis yang tertinggi terdapat pada hutan sekunder 20 tahun yaitu 27 jenis dengan jumlah individu 187/32m2, sedangkan jumlah jenis terendah adalah hutan sekunder 10 tahun dengan jumlah individu 276/32m2.

c. Tumbuhan yang mendominasi pada lokasi I adalah Axonopus sp, dengan INP 49,467%, pada lokasi II adalah Selaginella biformis, dengan INP 68.934%, pada lokasi III adalah Leersia hexandra, dengan INP 27.112% dan pada lokasi IV adalah Schismatoglottis calyptrata dengan 42.472%.

d. Indeks Keanekaragaman pada lokasi I adalah 2.162, pada lokasi II adalah 2.008, pada lokasi III adalah 2.840 dan pada lokasi IV adalah 2.531.

e. Indeks Keseragaman pada lokasi I adalah 0.722, pada lokasi II adalah 0.695, pada lokasi III adalah 0.862 dan pada lokasi IV adalah 0.831.

f. Berdasarkan Indeks Similaritas (Kesamaan jenis) antara lokasi tidak memiliki kemiripan.

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, J., J. Damanik. N Hisyam & A. J. Whitten. 1987. Ekologi Ekosistem

Sumatera. Yogyakarta: UGM Press. hal. 317-318, 543

Arief, A. 1994. Hutan, Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan. Edisi I. Cetakan 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 4, 100

Arief, A. 2001. Hutan & Kehutanan. Edisi I. Cetakan 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hal. 52-58

Arrijani. 2008. Struktur dan Komposisi Vegetasi Zona Montana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jurnal Biodiversitas. 9 (2): 134-141.

Aththorick, T. A. 2005. Kemiripan Komunitas Tumbuhan Bawah Pada Beberapa Tipe Ekosistem Perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu. Jurnal Komunikasi

Penelitian. 17 (5): 42-48

Bakar, B. H. 2004. Invasive Weed Species in Malaysian Agro-Ecosystem : Species, Impacts and Management. Malaysian Journal of Science. 23: 1-42

Balakrishnan, M., R. Borgstrom & S.W.Bie. 1994. Tropical Ecosystem, a Synthesis of

Tropical Ecology and Conservation. New York: International Science

Publisher.

Barabe, D., C. Lacroix, A. Bruneau, A. Archambault & M. Gibernaul. 2004. Floral Development and Phylogenetic Position of Schismatoglottis (Araceae). Int.

J. Plant. Sci. 165 (1): 173-189

Barbour, G. M., Burk, J. K., & Pitts, W. D. 1987. Terrestrial Plant Ecology. New York : The Benyamin/Cummings Publishing Company.

Barnes, B. V., D. R. Zak., S. R. Denton & S. H. Spurr. 1997. Forest Ecology. Fourth Edition. New York: John wiley & Sons Inc. pp. 590,665-666

Daniel, T. W., J. A. Helms, & F. S. Baker. 1992. Prinsip-prinsip Silvinatural. Yogyakarta: UGM Press. hal. 46-50

Ewusie, J. Y. 1990. Pengantar Ekologi Tropika. Penerjemah Usman Tanuwijaya. Bandung. Penerbit ITB. hal. 251

Guariguata, M. R. and R. Ostertag. 2001. Neotropical Secondary Forest Succession: Change in Structural and Functional Characteristic. Forest Ecology

Management 148 (2001) 185-206

Hernani & E. Djauhariya. 2004. Gulma Berkhasiat Obat. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya. hal. 11

Indriyanto, 2006. Ekologi Hutan. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara hal. 127

. 2009. Komposisi Jenis dan Pola Penyebaran Tumbuhan Bawah pada

Komunitas Hutan yang Dikelola Petani di Register 19 Provinsi Lampung.

Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. hal. 41

Irwan, Z. D. 1992. Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisme Ekosistem Komunitas dan

Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 54

Irwanto, 2006. Dinamika dan Pertumbuhan Hutan Sekunder. Yogyakarta. hal. 19.

. 2007. Analisis Strukutr dan Komposisi Vegetasi Untuk Pengelolaan

Kawasan Hutan Lindung Pulau Marsegu, Kabupaten Seram Barat, Propinsi Maluku. Yogjakarta: UGM. hal. 1-5

Junk, W. J & M. T. Piadade, 1997. Sustainable Management of Species Diversity and

Primary Production of Herbaceous Plants of the Central Amazon Floodplain. Hamburg: German-Brazilian Workshop on Neotropical

Ecosystems –Achievements and Prospects of Cooperative Research. pp: 721

Kartasapoetra, A. G. 2004. Klimatologi: Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal. 21

Kartijono, N. E. 2004. Suksesi Sekunder pada Lahan Tambak Terlantar di Kawasan Hutan Mangrove Segara Anakan Cilacap Jawa Tengah. Berk. Penel. Hayati: 9 (131-137)

Krebs, C. J. 1985. Ecology: Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Philadelphia: Harper and Row Publisher. pp 23.

Longman, K. A & J. Jenik. 1987. Tropical Forest Ecology. Second Edition. London: An Imprint of Champman & Hall. Boundary Row.. pp.111-112

Ludwig, J. A., & Reynolds, J. F. 1988. Statistical Ecology. a Primer on Methods and

Computing. New York: John Wiley and Sons. pp. 85-102.

Mayo, J. S., J. Bogner & P. C Boyce. 1997. The Genera of Araceae. London: The Trustees, royal Botanical Garden Kew. pp: 182

Mason, C. F. 1980. Ecology. Second Edition. New York : Logman Inc. USA. pp: 4-23

Michael, P. 1984. Metode Ekologi Untuk Penyelidikan Lapangan dan Laboratorium. Terjemahan Yanti R. Koestoer. Yogyakarta: Universitas Indonesia Press. hal. 36.

Muller, D. Dumbois & H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. New York: Willey International Edition. pp: 277

Nadakavukaren & McCracken. 1985. An Introduction to Plant Biology. New York: West Publishing Company. pp 94

Nasution, U. 1986. Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera

Utara dan Aceh. Jakarta: PT Gramedia. hal 69

Polunin, C. 1990. Pengantar Geografi Tumbuhan dan Ilmu Serumpun. Yogyakarta. Penerbit UGM. hal. 531

Prosea. 2003. Medicinal and Poisonous Plants (3). editor : L. S., Bunyapraphatsara & Lemmens, R. H. M.J, PROSEA Indonesia. Bogor. pp: 212

Richard, P. W. 1981. The Tropical Rain Forest. London: Cambridge University Press. hal. 96-98

Rasnovi, S. 2006. Ekologi Regenerasi Tumbuhan Berkayu Pada Sistem Agroforest

Karet. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sadili, A. 2010. Struktur dan Komposisi Jenis Tumbuhan Herba dan Semai pada Habitat Satwa Herbivor di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Berita Biologi. 10 (1): 55-56

Sastrawidjaja. 1991. Pencemaran Lingkungan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Schaik, C. P & J. Supriatna. 1996. Leuser A Sumatran Sanctuary. Jakarta: Penerbit Perdana Cipta Mandiri. pp 4

Setiadi, D. I., Muhadiono & A. Yusron. 1989. Penuntun Praktikum Ekologi. Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.Pusat Antar Universitasa Ilmu Hayati.Bogor:Institut Pertanian Bogor. hal. 51-52

Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Edisi ke-10. Jakarta : Djambatan. hal. 126.

Soerianegara, I., & A. Indrawan. 1988. Ekologi Hutan Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan. Bogor: Institut Pertanian Bogor. hal. 70

Soromessa, T., D. Teketay & S. Demissew. 2004. Ecologycal Study of The Vegetation in Gamo Gofa Zone, Southern Ethiopia. International Society for

Tropical Ecology. 45 (2): 209-221

Suin, N. M. 2003. Ekologi Populasi. Universitas Andalas. Padang. hal. 58

Sugiyarto, A., D. Setyawan & A. Pitoyo. 2006. Estimasi Kelimpahan dan Distribusi

Plantago major L. di Gunung Lawu. Jurnal Biodiversitas. 7 (2): 143-146

Suryowinoto, S. M. 1997. Flora Eksotika. Tanaman Hias Berbunga. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. hal. 11

Sutomo. 2009. Kondisi Vegetasi dan panduan Inisiasi Restorasi Ekosistem Hutan di Bekas Areal Kebakaran Bukit Pohen Cagar Alam Batukahu Bali (Suatu Kajian Pustaka). Jurnal Biologi. 13 (2): 45-50

Suwondo, E. Febrita & F. Sumanti. 2005. Struktur komunitas Gastropoda pada Hutan Mangrove di Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat.

Jurnal Biogenesis. 2 (1): 25-29

Thomas, L. R. M. G. Barbour, R. M. Thornton, T. E. Waier & C. R. Stocking. 1979.

Botany: a Brief Introduction to Plant Biology. 2nd Edition. New York: Jon

Wiley and Sons. pp. 144

Tjhiaw, G. & T. S. Djohan. 2009. Suksesi Vegetasi Alami di Bekas Tambang Timah Pulau Bangka. Jurnal Manusia dan Lingkungan. 16 (1): 23-41

Tjitrosoedirjo, S. , I. H. Utomo & J. Wiroatmodjo. 1984. Pengelolaan Gulma di

Perkebunan. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia. hal. 84

Van der Veen & P. J Van Rijn. 1987. Weeds of Rice in Indonesia. Editor Soerjani, Kostermans & Tjitrosoepomo. Jakarta: Balai Pustaka. pp: 388

Whitmore, T. C. 1991. Hutan Tropika di Timur Jauh. Penerjemah Dr. Noraini & Moh. Tamin. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur. hal. 41-42

Wilson, C. L. & W. E. Loomis. 1962. Botany. 3rd Edition. New York. pp.25

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

PLOT PENGAMATAN 20 m

LAMPIRAN 3

JENIS HERBA DENGAN NILAI K, KR, F, FR DAN INP PADA HUTAN SEKUNDER BERUMUR 5, 10, 20 DAN 30 TAHUN DI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER, KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA

a. Hutan Sekunder 5 tahun

No Famili Nama Latin Jlh.Ind K KR(%) F FR(%) INP(%) SDR(%)

1 Araceae Schismatoglotis calyptrata 5 0.156 0.244 0.063 1.961 2.205 1.102

2 Schismatoglottis gillianae 8 0.250 0.390 0.063 1.961 2.351 1.176

3 Asteraceae Ageratum conyzoides 36 1.125 1.757 0.094 2.941 4.698 2.349

4 Clibadium surinamense 36 1.125 1.757 0.125 3.922 5.679 2.839

5 Crassochepalum crepidioides 4 0.125 0.195 0.031 0.980 1.176 0.588

6 Mikania micrantha 136 4.250 6.637 0.406 12.745 19.382 9.691

7 Spilanthes paniculata 20 0.625 0.976 0.094 2.941 3.917 1.959

8 Campanulaceae Pratia begoniaefolia 56 1.750 2.733 0.125 3.922 6.655 3.327

9 Cyperaceae Kilinga monochepala 20 0.625 0.976 0.031 0.980 1.956 0.978

10 Hypoxidaceae Curculigo latifolia 8 0.250 0.390 0.063 1.961 2.351 1.176

11 Lamiaceae Hyptis capitata 8 0.250 0.390 0.063 1.961 2.351 1.176

12 Musaceae Musa sp. 4 0.125 0.195 0.031 0.980 1.176 0.588

13 Poaceae Axonopus sp. 652 20.375 31.820 0.563 17.647 49.467 24.734

14 Poaceae Brachiaria reptans 364 11.375 17.765 0.438 13.725 31.490 15.745

15 Poaceae Leersia hexandra 332 10.375 16.203 0.281 8.824 25.027 12.513

16 Oplismenus compositus 160 5.000 7.809 0.219 6.863 14.671 7.336

17 Polygalaceae Polygala paniculata 44 1.375 2.147 0.125 3.922 6.069 3.034

18 Thelypteridaceae Pneumatopteris ecallosa 36 1.125 1.757 0.188 5.882 7.639 3.820

19 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis 116 3.625 5.661 0.156 4.902 10.563 5.282

20 Zingiberaceae Globba pendula 4 0.125 0.195 0.031 0.980 1.176 0.588

b. Hutan Sekunder 10 tahun

No Famili Nama Latin Jlh.Ind K KR(%) F FR(%) INP(%) SDR(%)

1 Adiantaceae Adiantum latifolium 1 0.031 0.362 0.031 1.075 1.438 0.719

2 Araceae Homalomena monandra 2 0.063 0.725 0.031 1.075 1.800 0.900

3 Schismatoglotis calyptrata 43 1.344 15.580 0.500 17.204 32.784 16.392

4 Schismatoglotis gillianae 16 0.500 5.797 0.406 13.978 19.776 9.888

5 Balsaminaceae Impatiens elephanticeps 3 0.094 1.087 0.031 1.075 2.162 1.081

6 Commelinaceae Forrestia marginata 12 0.375 4.348 0.219 7.527 11.875 5.937

7 Costaceae Costus sp. 5 0.156 1.812 0.063 2.151 3.962 1.981

8 Gesneriaceae Cyrtandra burbudgeii 2 0.063 0.725 0.063 2.151 2.875 1.438

9 Poaceae Brachiaria reptans 11 0.344 3.986 0.063 2.151 6.136 3.068

10 Leersia hexandra 10 0.313 3.623 0.063 2.151 5.774 2.887

11 Polypodiaceae Phymatosorus hancockii 1 0.031 0.362 0.031 1.075 1.438 0.719 12 Rubiaceae Ophiorrhiza bracteata 6 0.188 2.174 0.125 4.301 6.475 3.237 13 Selaginellaceae Selaginella biformis 122 3.813 44.203 0.719 24.731 68.934 34.467 14 Thelypteridaceae Pneumatopteris ecallosa 11 0.344 3.986 0.281 9.677 13.663 6.831 15 Urticaceae Elatostema sp. 20 0.625 7.246 0.125 4.301 11.547 5.774 16 Zingiberaceae Globba pattens 4 0.125 1.449 0.063 2.151 3.600 1.800

17 Globba pendula 4 0.125 1.449 0.031 1.075 2.525 1.262

18 Zingiber sp. 3 0.094 1.087 0.063 2.151 3.237 1.619

c. Hutan Sekunder 20 tahun

14 Melastomataceae Phyllagothis griffithi 4 0.125 2.139 0.031 1.111 3.250 1.625

15 Musaceae Musa sp. 1 0.031 0.535 0.031 1.111 1.646 0.823

16 Nephrolepidaceae Nephrolephis dicksonioides 4 0.125 2.139 0.031 1.111 3.250 1.625

17 Poaceae Leersia hexandra 32 1.000 17.112 0.281 10.000 27.112 13.556

18 Polygalaceae Polygala paniculata 1 0.031 0.535 0.031 1.111 1.646 0.823

19 Selaginellaceae Selaginella biformis 11 0.344 5.882 0.125 4.444 10.327 5.163

20 Taccaceae Tacca minor 8 0.250 4.278 0.156 5.556 9.834 4.917

21 Thelypteridaceae Pneumatopteris ecallosa 23 0.719 12.299 0.563 20.000 32.299 16.150

22 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis 17 0.531 9.091 0.125 4.444 13.535 6.768