ABSTRAK

POLA SEBARAN DAN INTENSITAS SERANGAN HAMA KUTU PERISAI (AULACASPIS TEGALENSIS ZEHNTN) PADA BEBERAPA VARIETAS TEBU DI PT GUNUNG MADU PLANTATIONS LAMPUNG

TENGAH

Oleh

Java Samando

Kutu perisai (Aulacaspis tegalensis Zehntn) adalah salah satu hama tanaman tebu

di PT GMP Lampung Tengah yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas hasil

tanaman tebu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pola sebaran hama

A. tegalensis dan menduga intensitas serangannya pada varietas tebu yang diduga

mempunyai tingkat ketahanan berbeda, yaitu: tahan (GMP-3), sedang (GP-11),

dan rentan (RGM00-869). Penelitian dilaksanakan di lahan pertanaman tebu PT

GMP Lampung Tengah dengan metode survei. Pengamatan terhadap

masing-masing varietas terdiri dari 9 ulangan dan dari setiap ulangan diamati 10 tanaman

sampel. Untuk menentukan pola sebaran hama, data pengamatan dianalisis

dengan uji Poisson dan binomial negatif, sedangkan data intensitas serangan

dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf nyata 5%. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sebaran A. tegalensis antar tanaman pada varietas

GMP-3 dan GP-11 adalah mengelompok, sedangkan pada varietas RGM00-869

tanaman dari ketiga varietas tersebut adalah mengelompok. Hasil pendugaan

intensitas serangan terdapat beda nyata antara varietas GMP-3 dengan GP-11 dan

RGM00-869. Dari 90 tanaman sampel pada tiap varietas yang diamati, didapati

tanaman terserangA. tegalensis pada varietas GMP-3 sebesar 50%, GP-11

73,33%, dan RGM00-869 77,78%.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Gunung Madu Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Februari 1991, yang

merupakan putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Herman

Hadiwijaya dan Ibu Teguh Tur Maryani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Gunung Madu,

Lampung Tengah pada tahun 2003; Sekolah Menengah Pertama di SMP Satya

Dharma Sudjana Gunung Madu pada tahun 2006; dan Sekolah Menengah Atas di

SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis

terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian,

Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi

kemahasiswaan Lembaga Studi Mahasiswa Pertanian (LS-MATA) periode 2011/

2012 dan menjabat sebagai Ketua Komisi di Dewan Perwakilan Mahasiswa

Fakultas Pertanian periode 2011/2012. Penulis pernah menjadi Asisten Dosen

pada mata kuliah Mikrobiologi Pertanian, Ilmu Hama Tumbuhan Umum, dan

Bioekologi Hama Tumbuhan. Pada tahun 2012 penulis melaksanakan Praktik

Umum di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALLITRO) Bogor, dan

tahun 2013 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Kemu, Kecamatan Banjit,

Lembar Persembahan

Syukur Alhamdulillah kuucapkan padaMu Ya Allah, atas segala

nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada hambaMu ini.

Sebuah karya kecilku ini kupersembahkan untuk

kedua orang tuaku Herman Hadiwijaya dan Teguh Tur Maryani,

yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih

sayang dan kesabaran. Semua pengorbanan yang diberikan

takkan cukup jika diungkapkan dengan kata-kata dan takkan

terbalaskan olehku sampai kapanpun.

Adikku Zariya Alfath yang menjadi adik sekaligus sahabat di

dalam keluarga, memotivasi untuk lebih baik lagi.

untuk

“

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan

hanya kepada Tuhanmu, hendaklah engkau berharap

”(QS. Al Insyiraah : 5 dan 8)

“

Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain

dengan kekayaanmu, berilah mereka kebaikan dengan wajahmu yang

berseri-seri, disertai akhlak baik

”(Nabi Muhammad SAW)

“

Hiduplah untuk melahirkan apa-apa yang terbaik yang ada di

dalam diri kita. Tuhan tidaklah menciptakan kita hanya untuk sekedar

memenuhi dunia ini

”“

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang

tersenyum bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan

pada kematianmu semua orang menangis sedih dan hanya kamu

sendiri yang tersenyum

”SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga

skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik

moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc., selaku pembimbing utama atas

bimbingan, saran, motivasi, dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ir. Solikhin, M.P., selaku pembimbing kedua atas bimbingan, saran, motivasi,

dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama penelitian dan penyusunan

skripsi.

3. Dr. Ir. I Gede Swibawa, M.S., selaku pembahas atas bimbingan, saran dalam

penyusunan skripsi.

4. Ir. Indriyati, selaku pembimbing akademik atas kesabaran, saran, motivasi,

dalam membimbing penulis mencapai gelar sarjana.

5. Syaefudin, S.P., selaku pembimbing lapang atas saran, bimbingan selama

penulis melakukan penelitian di PT GMP.

6. Pak Broto, Mas Ali, dan Mas Muni, atas saran dan bantuan tenaga selama

7. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Lampung.

8. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Ketua Jurusan Agroteknologi.

9. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S., selaku Ketua Bidang Proteksi Tanaman.

10. Para Dosen Agroteknologi, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

11. Terima kasih yang sebesarnya untuk Ayahanda, Ibunda, dan Adikku tercinta,

atas segala pengorbanan, cinta kasih, dan doa tulus yang tak pernah putus

dipanjatkan.

12. Syarif Hidayat, S.P., rekan penelitian atas candatawa, ide-ide, kerjasama, dan

semangat mencapai sarjana. Semoga kita semua sukses dan persahabatan

dapat terus terjalin.

13. Sahabatku Adam, Andri, Doni, Deni, Deri, Gagat, Ganda, Hardy, Heri, Jamal,

Komang, Okto, Riki, Suhendri, Bang Leo, Bang Parman, Bang Alex, Catur,

Cindy, atas bantuan, kebersamaan dan candatawa. Semoga kita semua sukses

dan persahabatan dapat terus terjalin.

14. Irene Zaqyah, atas kebersamaan, kasih sayang, pengertian, kesabaran, dan

dukungan moral yang diberikan kepada penulis.

15. Beberapa teman AGT angkatan 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, atas bantuan

dan kebersamaannya.

Bandar Lampung, November 2014

Penulis,

DAFTAR ISI ... Error! Bookmark not defined. 1.2 Tujuan Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined. 1.3 Kerangka Pemikiran ... ... Error! Bookmark not defined. 1.4 Hipotesis ...

... Error! Bookmark not defined. II. TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1 Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined.

2.1.1 Informasi Geografis dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Botani Tanaman Tebu ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2 Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt.) ... ... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Asal-Usul dan Klasifikasi A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Siklus Hidup A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

dan Perkembangan A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 2.3 Pola Sebaran Hama ...

... Error! Bookmark not defined. III. BAHANDAN METODE ... 18

3.2 Bahan dan Alat ... ... Error! Bookmark not defined. 3.3 Metode Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined. 3.4 Pelaksanaan Penelitian ... ... Error! Bookmark not defined.

3.4.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Pendugaan Intensitas Serangan ... ... Error! Bookmark not defined. 3.5 Analisis Data ... ... Error! Bookmark not defined.

3.5.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis ... ... Error! Bookmark not defined. 3.5.2 Pendugaan Intensitas Serangan ...

... Error! Bookmark not defined.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23 4.1 Hasil Pengamatan ... ... Error! Bookmark not defined.

4.1.1 Pola Sebaran ... ... Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Intensitas Serangan ... ... Error! Bookmark not defined. 4.2 Pembahasan ...

... Error! Bookmark not defined. V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 31

5.1 Kesimpulan ... ... Error! Bookmark not defined. 5.2 Saran ...

... Error! Bookmark not defined. PUSTAKA ACUAN ... ... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar tanaman yang dianalisis

dengan uji Poisson dan binomial negatif. ... ... Error! Bookmark not defined. 2. Pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar ruas pada tanaman

yang dianalisis dengan uji Poisson dan binomial negatif. ... ... Error! Bookmark not defined. 3. Intensitas serangan A. tegalensis pada tebu varietas RGM00-869,

GP11, dan GMP3. ... ... Error! Bookmark not defined. 4. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas

RGM 00-869 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 5. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas GP 11

(transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 6. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar tanaman pada varietas GMP 3

(transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 7. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada

varietas RGM 00-869 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 8. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada

varietas GP 11 (transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 9. Data populasi A. tegalensis (ekor) antar ruas pada tanaman pada

10. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar tanaman pada varietas RGM 00-869. ... ... Error! Bookmark not defined. 11. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar tanaman pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 12. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar tanaman pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 13. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas RGM 00-869. .... ... Error! Bookmark not defined. 14. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 15. Uji Poisson dan binomial negatif untuk menduga sebaran

A. tegalensisantar ruas pada tanaman pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 16. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas RGM 00-869. ... ... Error! Bookmark not defined. 17. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas GP 11. ... ... Error! Bookmark not defined. 18. Data intensitas serangan A. tegalensis pada varietas GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 19. ANOVA intensitas serangan A. tegalensis pada varietas

RGM 00-869,GP 11, GMP 3. ... ... Error! Bookmark not defined. 20. BNT intensitas serangan A. tegalensis pada varietas RGM 00-869,

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Telur kutu perisai. ...

... Error! Bookmark not defined. 2. Perisai A. tegalensis. ...

... Error! Bookmark not defined. 3. Petak percobaan dalam penelitian. ...

... Error! Bookmark not defined. 4. Pola penentuan unit sampel pada plot percobaan. ...

... Error! Bookmark not defined. 5. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas GMP 3

umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 6. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas GP 11

umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 7. Populasi A. tegalensis antar tanaman dari sampel tebu varietas

RGM 00-869umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 8. Jumlah populasi A. tegalensis antar ruas tanaman pada varietas GMP3

umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 10. Jumlah populasi A. tegalensis antar ruas tanaman pada varietas GP11

umur 6 bulan (data transformasi √). ... ... Error! Bookmark not defined. 11. Persentase intensitas serangan A. tegalensis. ...

... Error! Bookmark not defined. 12. Ruas batang terserang A. tegalensis. ...

... Error! Bookmark not defined. 13. Tanaman tebu dalam plot (ulangan). ...

... Error! Bookmark not defined. 14. Tanaman tebu dalam titik sampel. ...

... Error! Bookmark not defined. 15. Pengamatan tanaman yang terserang A. tegalensis....

... Error! Bookmark not defined. 16. Penghitungan populasi A. tegalensis tiap ruas. ...

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) adalah satu anggota famili

rumput-rumputan (Poaceae) yang merupakan tanaman asli tropika basah, namun masih

dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika (Direktorat Jenderal

Perkebunan, 2009). Tebu mengandung serat-serat atau sabut dengan persentase

12,5% dari bobot tebu dan cairan manis yang disebut nira dengan persentase

87,5%. Di dalam nira terdiri dari air (75-80%) dan bahan kering (20-25%).

Bahan kering tersebut ada yang larut dan tidak larut dalam nira. Gula yang

merupakan produk akhir dari pengolahan tebu terdapat dalam bahan kering yang

larut dalam nira dengan kadar hingga 20% (Indriani dan Sumarsih, 1992).

Selain menghasilkan gula, tebu juga menghasilkan limbah atau hasil sampingan

berupa ampas, tetes, dan blotong. Ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai pakan

ternak, bahan baku pembuatan pupuk, dan untuk bahan bakar di pabrik gula.

Tetes tebu yang merupakan sisa dari proses pengkristalan gula pasir dapat

dimanfaatkan untuk pembuatan etanol dan bahan pembuatan monosodium

glutamate (MSG). Sedangkan blotong yang merupakan hasil samping dari proses

2

Produksi gula tebu nasional dari tahun 2010 sampai tahun 2013 berturut-turut

sebesar 2,3 juta ton, 2,2 juta ton, 2,4 juta ton, dan 2,5 juta ton. Hasil produksi ini

belum mampu mencukupi kebutuhan gula dalam negeri yang mencapai 5,7 juta

ton, yang terdiri dari 2,96 juta ton untuk konsumsi langsung masyarakat dan 2,74

juta ton untuk keperluan industri (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013a). Untuk

memenuhi kebutuhan gula tersebut, sejak tahun 2002 Pemerintah RI

melaksanakan Program Swasembada Gula Nasional antara lain melalui upaya

rehabilitasi tanaman tebu dengan bongkar ratoon dan rawat ratoon secara intensif,

penyediaan benih unggul bermutu melalui kultur jaringan, peningkatan kapabilitas

petani melalui pemberdayaan petani, serta langkah-langkah ekstensifikasi dengan

perluasan areal dan pembangunan pabrik gula baru (Direktorat Jenderal

Perkebunan, 2013b).

Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu penentu keberhasilan

usaha produksi gula karena hama dan penyakit dapat menurunkan produksi

tanaman sehingga menimbulkan kerugian. Serangan hama dan penyakit pada

pertanaman tebu dapat menurunkan produksi dan rendemen tebu 10-50% dalam

kondisi serangan sedang sampai berat (P3GI, 2008). Di daerah Jawa Barat dan

Jawa Timur, kerugian hasil akibat serangan penggerek pucuk tebu diperkirakan

mencapai Rp. 163.531.890,00 dari total luas areal terserang 111.982 ha. Kerugian

yang disebabkan oleh hama tebu di Indonesia ditaksir dapat mencapai 75%.

Lebih dari 100 jenis hama menyerang tanaman tebu dan sebagian besar hama

tersebut berasal dari jenis serangga (Pusat Penelitian dan Pengembangan

3

Salah satu hama yang menyerang pertanaman tebu di PT GMP Lampung Tengah

adalah kutu perisai Aulacaspis tegalensis Zehntn yang tergolong di dalam Famili

Diaspididae, Ordo Hemiptera. Serangan hama ini secara konsisten meningkat dan

semakin meluas hingga menyerang semua varietas tebu yang ditanam pada lahan

produksi PT GMP (R&D PT GMP, 2001). Serangan kutu perisai pada

pertanaman tebu dapat menurunkan produksi tanaman tebu secara kualitas (pol,

brix, rendemen) dan kuantitas (bobot batang). Pada kriteria serangan berat, kutu

perisai A. tegalensis dapat menyebabkan penurunan pol sebesar 15%, brix 10%,

dan rendemen 8%. Pol menunjukkan kandungan sukrosa pada cairan gula yang

ditentukan dengan metode polarisasi; brix merupakan jumlah total padatan terlarut

pada larutan gula dengan menggunakan alat refraktometer yang dilengkapi dengan

timbangan; dan rendemen adalah kandungan gula tanaman tebu (Sunaryo dan

Hasibuan, 2003).

Beberapa teknik pengendalian dilakukan untuk mengatasi hama kutu perisai, salah

satunya dengan penggunaan insektisida kimiawi sintetis yang diaplikasikan

dengan penyemprotan (MIPC dan dichlorvos) dan penaburan (fipronil dan

karbofuran). Akan tetapi penggunaan pestisida secara intensif dapat

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang salah satunya adalah

terbunuhnya organisme nir-sasaran (musuh alami) (Hasibuan, 2004).

Untuk mengurangi pengaruh negatif dari penggunaan pestisida sintetik,

seyogyanya pengendalian hama tanaman tebu dilaksanakan berdasarkan

penetapan status hama dan pengambilan keputusan pengendalian hama yang

4

sistem pemantuan hama tanaman adalah sampling (penerokan) populasi hama.

Sampling merupakan proses pengambilan dan pengamatan sebagian populasi

(berupa sampel) untuk menduga keadaan keseluruhan individu pada populasi.

Sampel yang diamati harus dapat mewakili populasi, sehingga taksirannya tepat

untuk menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Untung, 2006).

Pada tahap awal, salah satu informasi yang penting diketahui dalam metode

sampling populasi hama adalah pola sebaran hama yang diduga populasinya. Pola

sebaran hama adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil sampling, karena

kesalahan dalam menentukan sifat sebaran hama akan mengakibatkan kesalahan

dalam pendugaan populasi sebenarnya. Pola persebaran hama dapat ditelaah

secara horisontal maupun vertikal. Menurut Tarumingkeng (1994), pola sebaran

spasial horisontal ditentukan berdasarkan jumlah individu atau contoh yang

ditemukan pada suatu waktu dan luasan tertentu, sedangkan pola sebaran spasial

vertikal ditentukan berdasarkan letak posisi ketinggian satwa dari permukaan

tanah.

Pola sebaran populasi hama kutu perisai perlu diteliti agar metode pengambilan

sampel dan metode pengendalian yang dilakukan bisa lebih terarah, efektif dan

efisien. Disamping itu, hal lain yang perlu dilakukan sebelum melakukan

tindakan pengendalian hama adalah menaksir terlebih dahulu kondisi serangan

hama di lapang agar dapat ditentukan teknik dan saat pengendalian yang tepat,

serta kebutuhan sarana pengendalian yang diperlukan. Menurut Sudarsono dan

5

dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat serangan hama pada saat

pengendalian dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian untuk

mempelajari pola sebaran hama kutu perisai A. tegalensis dan untuk menduga

tingkat serangannya pada beberapa varietas tebu.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mempelajari pola sebaran kutu perisai A. tegalensis pada varietas tebu yang

diduga tahan, sedang, dan rentan terhadap serangan hama A. tegalensis.

2. Menduga intensitas serangan kutu perisai A. tegalensis pada varietas tebu yang

memiliki tingkat ketahanan berbeda terhadap serangan hama A. tegalensis

(tahan, sedang, dan rentan).

1.3 Kerangka Pemikiran

Kutu perisai menyerang tanaman tebu dengan cara mengisap cairan batang yang

telah beruas. Tanaman tebu yang terserang berat kutu perisai menunjukkan gejala

pertumbuhan batang terhambat, diameter batang lebih kecil, daun berdiri,

daun-daun bagian bawah mengering, ruas tebu kotor dan warna bercak pucat pada ruas

yang terserang (Bidang Tanaman PTPN VII, 1997 dalam Ferliyansyah, 2006).

Pada serangan awal, kutu perisai tidak menimbulkan gejala apapun dan tanaman

masih tampak sehat, karena pada kondisi itu populasi kutu perisai yang ada pada

tanaman masih rendah dan kemungkinan kutu perisai masih dalam fase nimfa

6

setelah itu menusukkan styletnya secara dangkal pada substrat tanaman, sehingga

kemampuan merusaknya masih rendah (Williams, 1970).

Penanaman varietas tahan termasuk dalam pengendalian secara teknik budidaya

dan merupakan salah satu cara pengendalian hama yang cukup baik, karena

biayanya murah dan tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Suatu

varietas dikatakan resisten (tahan) hama apabila varietas tersebut pada suatu saat

sama-sama mendapat serangan hama dengan populasi hama yang sama, ternyata

kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan varietas lainnya. Semakin tahan

suatu varietas tanaman terhadap serangan hama, maka semakin kecil intensitas

hama itu menyerang. Sehingga asumsinya, bahwa jumlah individu hama pada

varietas tanaman yang tahan akan lebih rendah dibandingkan pada varietas yang

rentan. Jumlah individu hama yang menyerang tanaman tersebut yang akan

digunakan dalam pendugaan pola sebaran hama.

Hasil penelitian Williams (1970) menunjukkan bahwa karakter tanaman

mempengaruhi pola dan intensitas serangan A. tegalensis. Hubungan antara

A. tegalensis dengan tanaman inangnya sangat erat dan karakter inang seperti

perbedaan sifat morfologi antar inang menentukan sebaran dan kemelimpahannya

secara horisontal. Pelepah daun yang membungkus batang mempunyai peranan

penting pada perkembangan serangan kutu di batang. Pelepah daun luasnya

bervariasi menurut umur daun dan varietas tebu. Nimfa cenderung tinggal

berdekatan dengan koloninya, sehingga pertumbuhan koloni lebih tampak

7

Pertumbuhan tanaman inang seperti perpanjangan batang yang cepat memiliki

pengaruh terhadap kutu, ruas batang yang panjang dan berpelepah renggang

diduga mempunyai pengaruh positif untuk pertumbuhan koloni A. tegalensis.

Di antara jenis-jenis tebu yang dibudidayakan di PT GMP, terdapat beberapa

varietas yang mempunyai tingkat ketahanan berbeda-beda terhadap A. tegalensis.

Menurut Saefudin (komunikasi pribadi, 2013), varietas tebu di PT GMP yang

diketahui tahan, sedang, dan rentan terhadap serangan A. tegalensis berturut-turut

adalah GMP 3, GP 11, dan RGM 00-869. Varietas GMP 3 memiliki pelepah yang

melekat rapat dan lebih sulit diklentek dibandingkan dengan varietas GP 11 dan

RGM 00-869, sehingga populasi A. tegalensis pada varietas GMP 3 akan lebih

rendah daripada varietas yang lain, karena A. tegalensis lebih menyukai tanaman

tebu dengan pelepah yang melekat renggang.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan pada penelitian

ini adalah :

1. Keragaman varietas tebu mempengaruhi pola sebaran hama A. tegalensis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Tebu

2.1.1 Informasi Geografis dan Syarat Tumbuh Tanaman Tebu

Tanaman tebu (Saccharum officinarum L.) telah dikenal sejak beberapa abad yang

lalu oleh bangsa Persia, Cina, India, kemudian menyusul bangsa Eropa. Pada

sekitar tahun 400-an tanaman tebu telah ditemukan tumbuh di Pulau Jawa dan

Sumatera, dan dibudidayakan secara komersial oleh imigran Cina (Direktorat

Jenderal Perkebunan, 2009). Tebu termasuk dalam tumbuhan yang dapat ditanam

di daerah tropis dan subtropis, lebih kurang pada daerah antara 390LU dan 390LS.

Di daerah tropis, tanaman tebu dibudidayakan di negara-negara seperti Thailand,

Filipina, Malaysia, India, dan Indonesia. Sedangkan di daerah subtropis budidaya

tebu banyak dijumpai di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Australia, dan Hawai

(Tim Penulis PTPN XI, 2010). Di Indonesia, sentra perkebunan tebu terutama di

daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI-Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sumatera

Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo (Direktorat Jenderal

Perkebunan, 2009).

Tebu dapat tumbuh dari dataran rendah hingga dataran tinggi pada ketinggian

1400 m diatas permukaan laut (dpl), tetapi pada ketinggian mulai +1200 m (dpl)

9

adalah 1.500-2.500 mm per tahun dengan hujan tersebar merata. Produksi yang

maksimum dicapai pada kondisi yang memiliki perbedaan curah hujan yang

ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau. Suhu yang baik untuk tanaman

tebu berkisar antara 240C hingga 300C, dengan kelembaban nisbi yang

dikehendaki adalah 65-70%, dan pH tanah 5,5-7,0. Kecepatan angin yang

optimum untuk pertumbuhan tebu kurang dari 10 km/jam, karena angin dengan

kecepatan lebih dari 10 km/jam akan merobohkan tanaman tebu (Tim Penulis

PTPN XI, 2010).

Menurut Sudiatso (1982), tekstur tanah yang cocok untuk tanaman tebu adalah

tekstur tanah ringan sampai agak berat dengan kemampuan menahan air yang

cukup. Kedalaman (solum) tanah untuk pertumbuhan tanaman tebu minimal 50

cm dengan tidak ada lapisan kedap air. Syarat topografi lahan tebu adalah

berlereng panjang, rata, dan melandai. Bentuk permukaan lahan yang baik untuk

pertumbuhan tebu adalah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng

0– 8 % .

2.1.2Botani Tanaman Tebu

Secara taksonomi, tanaman tebu tergolong ke dalam famili rumput-rumputan

(Poaceae). Klasifikasi ilmiah tanaman tebu adalah sebagai berikut (The Columbia

10

Secara morfologi, tanaman tebu memiliki sistem perakaran serabut yang terbagi

menjadi dua, yaitu akar tunas dan akar setek. Akar tunas adalah akar yang

tumbuh dari mata tunas, sedangkan akar setek adalah akar yang tumbuh pada

cincin akar batang. Akar setek tidak berumur panjang, sedangkan akar tunas

berumur panjang dan merupakan akar permanen (Miller et al., 2006).

Menurut Heinz (1987), batang tanaman tebu tidak bercabang dan terbagi atas dua

bagian yaitu buku dan ruas. Buku adalah bagian dari batang yang

menghubungkan antara ruas satu dengan ruas berikutnya. Pada buku terdapat

mata tunas tempat melekatnya pelepah daun. Pada ruas terdapat jalur munculnya

tunas dan lapisan lilin yang berbatasan dengan bagian bawah buku. Batang tebu

memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda. Warna batang ada yang merah,

kuning, dan hijau. Bentuk batang ada yang lurus, bengkok, cekung, dan cembung.

Daun tebu tumbuh dari buku pada salah satu sisi batang, dan posisi daun pada

batang biasanya berlawanan arah secara silih berganti (membentuk dua barisan).

Panjang daun dapat mencapai 1 m dengan lebar mencapai 10 cm. Stomata

terdapat pada kedua sisi permukaan daun. Kepadatan stomata lebih banyak pada

permukaan bawah daun daripada permukaan atas daun (James, 2004). Menurut

Miller et al., (2006), ketika tanaman tebu berubah dari fase vegetatif ke fase

generatif pembentukan daun akan terhenti dan mulai terjadi pembungaan. Bunga

tebu merupakan bunga majemuk yang berbentuk malai. Dalam satu malai

terdapat beribu-ribu bunga kecil yang masing-masing memproduksi satu biji.

11

2.2 Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt.)

2.2.1 Asal-Usul dan Klasifikasi A. tegalensis

Kutu perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. muncul di Mauritius pada abad ke-19

atau mungkin lebih awal, tetapi serangan yang serius di lapang terjadi mulai tahun

1913 (De Charmoy, 1913 dalamWilliams, 1970). Serangga ini disebut kutu

perisai karena berada didalam lapisan lilin yang berbentuk seperti perisai sehingga

kutu ini tidak tampak dari luar. Klasifikasi kutu perisai adalah sebagai berikut

(Encyclopedia of life, 2013):

Spesies : AulacaspistegalensisZehnt.

Kata diaspididae berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia (ditengah) dan aspis

(perisai bulat). Disebut demikian karena hama ini tampak seperti sisik yang bulat

atau perisai. Hama ini ada yang hanya hidup di satu jenis tanaman dan ada pula

yang menyerang beberapa jenis tanaman, bahkan ada yang memakan segala

macam tanaman (Pracaya, 2007).

Menurut Kalshoven (1981), A. tegalensis merupakan hama tebu di Pulau Jawa.

Spesies lain dari golongan yang sama antara lain A. madiunensis, Chionaspis

saccharifolia, Pinnaspis aspidistrae latus, Odonaspis saccharicaulus, dan

Uniaspis citri Comst. Kutu A. tegalensis dapat menyerang berbagai macam klon

12

Kutu A. tegalensis mempunyai ukuran tubuh yang tergolong kecil, jika sudah

dewasa panjangnya hanya 1,32 mm. Kutu perusak tebu ini tinggal dalam perisai

yang terbuat dari bahan lilin hasil sekresinya sendiri dan lapisan lilin batang tebu,

yang berukuran panjang 2,39 mm (Tim Kutu Perisai, 2002).

2.2.2 Siklus Hidup A. tegalensis

Siklus hidup A. tegalensis berkisar antara 3 hingga 9 minggu. Siklus hidup di

dataran rendah bervariasi dari 3-3,5 minggu di pertengahan musim panas dan

sampai 7 minggu di pertengahan musim dingin. Sedangkan di dataran tinggi

siklus hidup beragam antara 4 hingga 8 minggu (Williams, 1970). Menurut Rao

dan Sankaran (1969, dalam Sunaryo dan Hasibuan, 2003) kutu perisai dapat

menghasilkan telur 150-250 butir yang diletakkan dalam perisai pelindung. Hasil

penelitian Williams (1970) menjelaskan bahwa telur hama ini berbentuk silindris,

panjangnya 250-280 µm dan diameter 110 µm, berwarna kuning dan dibungkus

lapisan lilin putih. Telur diletakkan di dalam perisai kutu betina. Setelah menetas

perkembangan selanjutnya terdiri dari dua instar pada betina dan empat instar

13

Gambar 1. Telur kutu perisai (Sumber : Sunaryo, komunikasi pribadi PT GMP 2014).

Instar pertama atau perayap (crawler) warnanya sama dengan telur, bentuknya

lonjong, punya mata, antena, tungkai, dan di ujung belakang (posterior) terdapat

dua ekor rambut (setae). Stadia ini yang bisa berpindah atau bisa dikatakan nimfa

aktif sampai menusukkan stiletnya ke tanaman inang, kemudian menetap, dan

mulai mengeluarkan lilin membentuk perisai. Jenis kelamin jantan dan betina

terlihat setelah ganti kulit pertama yaitu pada instar ke-2 ketika bentuk tubuh dan

perisainya berbeda. Betina memiliki bentuk perisai seperti buah pir, dengan ujung

kepala melebar. Sedangkan jantan memiliki bentuk memanjang dengan ujung

anterior menyempit dan bentuk perisai menyerupai tabung silindris. Selanjutnya

perkembangan pradewasa jantan dan betina memerlukan waktu yang sama yaitu

32 hari, penggabungan stadia prapupa dan pupa jantan sama dengan waktu untuk

sklerotisasi pada instar kedua betina, dan ganti kulit terakhir bersamaan waktunya

14

Dewasa betina terbuahi sesudah ganti kulit terakhir, ukurannya meningkat dan

perisainya melebar ke samping dan ke belakang selama masa pre-oviposisi

(Gambar 2). Semakin tua warnanya akan merah jambu sebagai tanda adanya telur

di dalam tubuh betina. Dewasa jantan akan segera kawin dengan cara naik keatas

perisai betina dan menggerak-gerakan abdomennya kebawah untuk memasukkan

organ kopulasinya yang tajam lewat tepi perisai betina (Williams, 1970).

Gambar 2. Perisai A. tegalensis (Sumber : Sunaryo, komunikasi pribadi PT GMP 2014).

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan A. tegalensis

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kutu

perisai A. tegalensis, secara umum sebagai berikut (Williams, 1970) :

15

Karakter tanaman inang seperti pelepah yang rapat mencegah kutu untuk sampai

pada permukaan batang. Sebaliknya, pelepah yang tidak cukup rapat lebih

disukai kutu untuk berkembang. Pelepah daun melindungi kutu dari cuaca, dari

gesekan antartanaman, dan dari musuh alami. Pertumbuhan tanaman yang pesat

dan perpanjangan batang yang cepat,baik untuk perkembangan kutu. Saat

tanaman mencapai kemasakan akhir, inang menjadi kurang cocok untuk kutu

perisai. Keberadaan musuh alami juga merupakan faktor biotik yang berpengaruh

terhadap perkembangan kutu A. tegalensis. Beberapa musuh alami yang diketahui

memiliki peranan dalam menekan perkembangan kutu A. tegalensis, antara lain

predator Cybocephalus mollis (Coleoptera; Nitidullidae), Lindorus lophanthae

(Coleoptera;Coccinellidae), Chilocorus nigritus (Coleoptera; Coccinellidae), dan

parasitoid Tetrastichus sp. (Hymenoptera; Eulophidae), Adelencyrtus femoralis

(Hymenoptera; Encyrtidae), Aspidiotiphagus fuscus (Hymenoptera; Aphelinidae).

2.2.3.2 Faktor Abiotik

Faktor abiotik yang berpengaruh terhadap perkembangan kutu A. tegalensis

adalah iklim. Daerah yang lebih kering lebih berpeluang untuk terserang dan

serangan berat sering terjadi secara luas dimana rerata curah hujan kurang dari

1400 mm. Sementara itu serangan lebih ringan dan lebih jarang terjadi pada saat

curah hujan tinggi hingga sekitar 1800 mm. Perkembangan kutu akan cepat saat

temperaturnya tinggi, sedangkan angin berpengaruh terhadap pemencaran kutu ke

16

2.3 Pola Sebaran Hama

Pola sebaran serangga hama yang diamati di lapangan merupakan faktor penting

yang harus diperhatikan dalam menentukan metode pengambilan sampel.

Menurut Odum (1998), pada dasarnya ada tiga sifat sebaran serangga yaitu: (1)

reguler atau seragam, (2) random atau acak, dan (3) clumped atau mengelompok.

Serangga yang memiliki sebaran seragam mengikuti distribusi teoritik binomial

positif. Sebaran seragam terjadi apabila diantara individu-individu populasi

terjadi persaingan yang keras atau karena ada teritorialisme. Serangga yang

memiliki sebaran random atau acak mengikuti distribusi teoritik Poisson. Sebaran

ini terjadi apabila faktor-faktor (kondisi dan sumber daya) lingkungan di area

yang ditempati bersifat seragam. Hal ini berarti bahwa probabilitas individu

untuk menempati satu situs tidak berbeda dengan menempati situs lain, dan

kehadiran suatu individu di suatu situs tidak akan mempengaruhi kehadiran

individu lainnya. Serangga yang memiliki sebaran clumped atau mengelompok

mengikuti sebaran teoritik binomial negatif. Sebaran mengelompok paling umum

dijumpai di alam. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang jarang seragam,

walaupun dalam luasan (area) yang relatif sempit. Selain hal tersebut, pola

reproduksi spesies yang pesat dan perilaku serangga yang hidup berkoloni juga

dapat mendorong terbentuknya kelompok.

Menurut Ludwig & Reynold (1988) sifat sebaran hama dapat ditentukan dari

perhitungan nilai tengah (μ) dan ragam (σ2). Apabila nilai σ2<μ maka sebaran

hama adalah teratur atau seragam, jika nilai σ2= μ maka sebaran hama adalah

17

distribusi frekuensi statistik dapat digunakan untuk lebih memastikan sebaran

hama. Distribusi Poisson untuk pola acak, distribusi binomial negatif untuk pola

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan pertanaman tebu PT Gunung Madu

Plantations, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten

Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada bulan Desember 2013.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah koloni kutu perisai A. tegalensis dan varietas tebu

GMP3, GP11, RGM00-869 berumur 6 bulan yang merupakan tanaman tebu yang

berasal dari tanaman sebelumnya yang telah ditebang dan sudah mengalami dua

kali keprasan (ratoon 2). Sedangkan alat yang digunakan adalah kaca pembesar

untuk melihat dan mengamati keberadaan A. tegalensis pada tanaman percobaan,

label pengamatan, dan tali rafia sebagai penanda tanaman yang diamati, meteran

untuk mengukur luasan petak dan plot percobaan, hand counter dan alat tulis

19

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan cara mengamati keberadaan

dan menghitung jumlah kutu A. tegalensis pada sampel tanaman tebu varietas

GMP 3, GP 11, dan RGM 00-869. Dari masing-masing varietas dipilih satu

lokasi untuk pengamatan. Pemilihan lokasi pengamatan berdasarkan riwayat

serangan kutu A. tegalensis yang dimiliki sebelumnya. Pada lokasi ditentukan

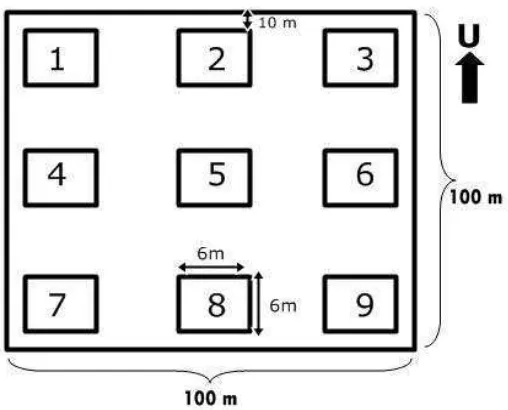

satu petak secara acak seluas 1 ha yang digunakan sebagai petak percobaan. Pada

petak percobaan ini ditentukan plot percobaan secara sistematis sebanyak 9 plot

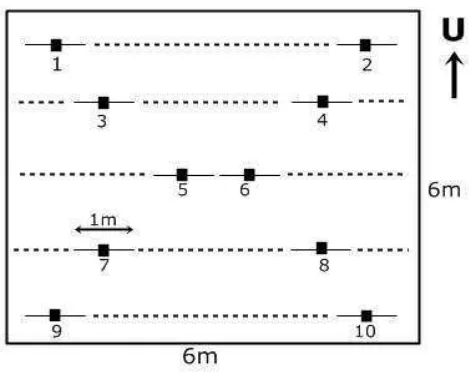

dengan ukuran 6 x 6 m (Gambar 3). Tiap plot percobaan terdapat 5 baris

tanaman. Pada plot percobaan ditentukan 10 unit sampel secara diagonal dengan

ukuran masing-masing unit sampel adalah 1 m dalam baris, sehingga tiap baris

terdapat 2 unit sampel (Gambar 4).

20

Gambar 2. Pola penentuan unit sampel pada plot percobaan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis

Pada unit sampel dipilih 1 tanaman secara sistematis yang digunakan sebagai

tanaman sampel. Tanaman sampel yang dipilih adalah tanaman yang berada di

bagian tengah unit sampel. Selanjutnya pendugaan pola sebaran A. tegalensis

antar ruas pada tanaman dilakukan dengan mengelupas pelepah yang menutupi

ruas batang tanaman sampel sampai batas dengan hanya menyisahkan lima

pelepah daun teratas. Setelah itu diamati keberadaan kutu A. tegalensis pada tiap

ruas dan dihitung jumlahnya secara manual dengan bantuan kaca pembesar dan

handcounter. Pada pengamatan pendugaan pola sebaran A. tegalensis antar

tanaman, dilakukan dengan menghitung jumlah kutu yang terdapat pada tiap

21

3.4.2 Pendugaan Intensitas Serangan

Pengamatan pendugaan intensitas serangan A. tegalensis dilakukan secara visual

berdasarkan populasi hama yang terdapat pada tanaman sampel. Sampel tanaman

yang diamati sama dengan sampel tanaman yang dipilih pada pengamatan

pendugaan pola sebaran. Batang tanaman yang terdapat populasi

A. tegalensis dihitung satu (terserang), kemudian dihitung berapa jumlah batang

tanaman tebu yang terserang dari 90 tanaman sampel yang diamati pada setiap

varietas.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Pendugaan Pola Sebaran A. tegalensis

Data hasil pengamatan ditabulasikan dan dianalisis untuk mendapatkan nilai

tengah (mean), ragam (variance), dan indeks dispersi (indeks of dispersion, ID).

Selanjutnya dianalisis dengan uji Poisson dan binomial negatif (Ludwig &

Reynold, 1988) menggunakan perangkat pengolah data Microsoft Quickbasic

untuk lebih memastikan sebaran A. tegalensis. Dalam analisis ini, nilai akhir χ2

hitung yang diperoleh dari uji Poisson dibandingkan dengan nilai χ2 tabel 0,05.

Apabila nilai χ2hitung < χ2

tabel maka kesimpulannya adalah gagal menolak

hipotesis bahwa sebaran hama ini mengikuti pola Poisson (acak). Sebaliknya, jika

nilai χ2hitung > χ2

tabel maka terjadi penolakan terhadap hipotesis bahwa sebaran

hama ini mengikuti pola Poisson (acak), sehingga dilakukan uji lanjutan dengan

uji binomial negatif untuk lebih memastikan lagi bahwa pola sebaran hama ini

22

disimpulkan gagal menolak hipotesis bahwa sebaran hama ini mengelompok.

Sebaliknya, jika nilai χ2hitung > χ2

tabel maka terjadi penolakan terhadap

hipotesis binomial negatif bahwa sebaran hama ini mengelompok.

3.5.2 Pendugaan Intensitas Serangan

Data hasil pengamatan dihitung intensitas serangannya. Adapun rumus yang

digunakan untuk menghitung persentase intensitas serangan adalah :

I = x 100% Keterangan :

I = Intensitas serangan (%) n = Jumlah batang yang terserang N = Jumlah batang yang diamati

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan

dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan taraf nyata 5% dengan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik tebu tidak berpengaruh terhadap pola sebaran A. tegalensis antar

ruas pada tanaman. Pola sebaran A. tegalensis pada varietas GMP 3, GP 11,

dan RGM 00-869 adalah mengelompok.

2. Karakteristik tebu berpengaruh terhadap pola sebaran A. tegalensis antar

tanaman. Pola sebaran A. tegalensis pada varietas GMP 3 dan GP 11 adalah

mengelompok, sedangkan pada varietas RGM 00-869 ada diantara acak dan

mengelompok.

3. Ketahanan varietas tebu berpengaruh terhadap intensitas seranganA.

tegalensis.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian

lanjutan dengan perbedaan karakteristik tanaman yang lebih kompleks, umur

PUSTAKA ACUAN

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. 2014. Informasi Komoditas Tebu. http://disbun.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/666. Diakses pada tanggal 11 Mei 2014.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2009. Komoditas Tanaman Tebu.

http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/tebu.pdf. Diakses pada tanggal 22 Juni 2013.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013a. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan 2008-2013.http://ditjenbun.pertanian.go.id/ tinymcpuk/ gambar/file/Produksi_Estimasi_2013.pdf. Diakses pada tanggal 27 April 2014.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013b. Kebutuhan Gula Nasional Mencapai 5700 Juta Ton Tahun 2014. http://ditjenbun.pertanian.go.id/

setditjenbun /berita-172-dirjenbun--kebutuhan-gula-nasional-mencapai-5700-juta-ton-tahun-2014.html. Diakses pada tanggal 27 April 2014.

Encyclopedia of Life. 2013. Aulacaspis tegalensis. http://eol.org/pages/836016/ names. Diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

Ferliyansyah. 2006. Daya Mangsa Predator Chilocorus melanophthalmus

Muslant. Pada Berbagai Kepadatan Populasi Kutu Perisai Aulacapsis tegalensis. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 35 hlm.

Hasibuan, R. 2003. Pengendalian Hama Terpadu. Penerbit Universitas Lampung Cetakan Pertama. 103 hlm.

Hasibuan, R. 2004. Evaluasi Lapang Terhadap Dampak Aplikasi Insektisida Isoprocarb Pada Serangga Predator dan Hama Kutu Perisai Aulacaspis Tegalensis Zhnt. (Homoptera: Diaspididae) di Pertanaman Tebu. J.HPTTrop. 4(2):69-74.

Heinz, D.J. 1987. Sugarcane Improvement through Breeding. Elsevier Science Publishing Company Inc. New York. 604 hlm.

33

James, G. 2004. Sugarcane Second Edition. Blackwell Publishing Company. UK. 211 hlm.

Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pest of Corps In Indonesia. Revised and Translated by P.A Van Der Laan. Ichtiar Baru-Van Hoeve. Jakarta. 701 hlm.

Ludwig, J.A. dan J.F. Reynold. 1988. Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. John willey and Sons. San Diego. 337 hlm.

Miller, J.D., R.A. Gilbert., D.C. Odera. 2006. Sugarcane Botany: A Brief View. University of Florida. SS-AGR-234. http://edis.ifas.ufl.edu/sc034. Diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

Misran, E. 2005. Industri Tebu Menuju Zero Waste Industry. Jurnal Teknologi Proses 4(2) Juli 2005: 6-10.

Odum, E.P. 1998. Dasar-Dasar Ekologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 697 hlm.

P3GI. 2008. Konsep Peningkatan Rendemen Untuk Mendukung Program Akselerasi Industri Gula Nasional. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. 26 hlm.

Pemberton, S.G and R.W. Frey. 1984. Quantitative Methods in Ichnology : Spatial Distribution Among Population. Lethaia 17: 33-49.

Pracaya. 2007. Hama Penyakit Tanaman Edisi Revisi. Penebar Swadaya. Yogyakarta. 428 hlm.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. 2013. Penggerek Pucuk Tebu: Hama Penting Tanaman Tebu. http://perkebunan.litbang.deptan.go.id/. Diakses tanggal 10 Mei 2014.

R & D PT GMP. 2001. Kutu Perisai (Aulacaspis tegalensis Zehnt. :

Diaspididae). Publikasi Intern Research and Development PT Gunung Madu Plantations.

Sudarsono, H dan S. Pramono. 1998. Penggerek Batang Prionoxystes sp. (Lepidoptera: Cossidae) Pada Pertanaman Gmelina arborea L. Agihan dan Pengendaliannya Dengan Metarhizium anisopliae. Universitas Lampung. Bandar Lampung.Bulletin Hama dan Penyakit Tumbuhan

10(1): 13-18.

34

Sunaryo dan R. Hasibuan. 2003. Perkembangan Kutu Perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. dan Pengaruh Tingkat Serangannya terhadap Penurunan Hasil Tanaman Tebu di PT Gunung Madu Plantations, Lampung Tengah. J.HPT Trop. 3(2); 1-5.

Suwarto dan Y. Octavianty. 2010. Budidaya 12 Tanaman Perkebunan Unggulan. Edisi Kesatu. Jakarta: Penebar Swadaya. 260 hlm.

Tarumingkeng, R.C. 1994. Dinamika Populasi: Kajian Ekologi Kuantitatif. Pustaka

Sinar Harapan dan Universitas Kristen Krida Wacana. Jakarta. 284 hlm.

The Columbia Encyclopedia. 2013. Sugarcane. http://www.encyclopedia.com/ topic/sugarcane.aspx. Diakses pada tanggal 21 Mei 2014.

Tim Kutu Perisai. 2002. Pengendalian Kutu Perisai Aulacaspis tegalensis Zehnt. Di Gunung Madu Plantations Th 2002/2003. Lampung Sugar Training Centre. PT Gunung Madu Plantations. Lampung Tengah.

Tim Penulis PTPN XI. 2010. Panduan Teknik Budidaya Tebu. PT Perkebunan Nusantara XI. Surabaya. 204 hlm.

Untung, K. 2006. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Edisi Kedua.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 348 hlm.

Laba, I.W., A. Rauf., U. Kartosuwondo., M. Soehardian. 2008. Fenologi Pembungaan dan Kelimpahan Populasi Kepik Diconocoris hewetti (Dist.)(Hemiptera: Tingidiae) Pada Pertanaman Lada.Jurnal Littri

14(2): 43-53.

Williams, J.R. 1970. Studies on The Biology, Ecology and Econonomic

Importance of The Sugarcane Scale Insect Aulacaspis tegalensis (Zhnt)

(Diaspididae) in Mauritius. MSIRA, Reduit, Mauritius. Bull. Ent. Res.