2.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Mubyarto dalam Ndraha (1990), partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Menurut Davis dan Newstrom (2004), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan, perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas, bisa di tarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran maupun materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Arnstein (1969), lewat typologinya yang dikenal dengan tingkatan partisipasi masyarakat (the ladder of citizen participation), menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat semu (empty ritual) dengan betuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (real power) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses.

Arnstein menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai suatu pola bertingkat (ladder patern) yang terdiri dari 8 tingkat, dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Sebutan untuk delapan anak tangganya mengurut dari bawah ke atas adalah Manipulation (memanipulasi), Therapy (memulihkan), Informing (menginformasikan), Consultation (merundingkan), Placation (mendiamkan), Partnership (bekerjasama), Delegated Power (pendelegasian wewenang) dan Citizen Control (publik mengontrol).

Arnstein mengelompokkan delapan anak tangga tersebut menjadi tiga bagian. Jika diurutkan dari tangga terbawah, bagian pertama merupakan Nonparticipation (tidak ada partisipasi) berjenjang dari Manipulation dan Therapy. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik.

Gambar 2.1

Tangga Partisipasi Masyarakat

Sumber : Arnstein, 1969, diolah

Di tingkat Manipulation, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil

Consultation Consultation Citizen Power Citizen Power Citizen Control Delegated Power Partnership Placation Consultation Informing Therapy Manipulation Citizen Power Tokenism Non Participation

publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik tidak diberitahu tentang hal tersebut. Pada tingkat Therapy, mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan saja.

Bagian kedua, Tokenism (delusif) yang memiliki rentang dari Informing, Consultation dan Placation. Dalam Tokenism, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Namun kenyataannya berbeda, benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya dan mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di tingkat Informing, mereka menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan namun hanya dikomunikasikan searah, dan publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung.

Untuk tingkat Consultation, mereka berdiskusi dengan banyak elemen publik tentang berbagai agenda. Semua saran dan kritik didengarkan tetapi mereka yang mempunyai kuasa memutuskan, apakah saran dan kritik dari publik dipakai atau tidak. Lalu pada tingkat Placation, mereka berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik, namun mereka diam-diam menjalankan rencananya semula. Partnership, Delegated Power dan Citizen Control merupakan jajaran tingkatan di bagian ketiga yaitu Citizen Power (publik berdaya). Saat partisipasi publik telah mencapai Citizen Power, maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal.

Saat tiba di tingkat Partnership, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Naik ke tingkat Delegated Power, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat tertinggi yaitu Citizen Control. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka, bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka. Partisipasi publik yang ideal tercipta di tingkat ini.

Conyers (1991) memberikan 3 alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal.

b) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut.

c) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan. 2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Korten (1983), menyebutkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan berupa kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, dan faktor eksternal, yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Menurut Plumer dalam (Suryawan, 2004), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah tingkah laku individu yang berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti:

1. Jenis Kelamin

Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan, sehingga partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan akan berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar pria dan wanita. Di dalam

sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria dianggap memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita, sehingga kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi. 2. Usia

Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia dianggap berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua dianggap lebih berpengalaman dan akan lebih banyak memberikan pendapat dalam menetapkan keputusan.

3. Tingkat Pendidikan

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dalam masyarakat. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting, karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan

Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

5. Mata Pencaharian

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan

antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi. Tingkat pekerjaan ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang.

6. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.3 Tahapan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat sesuai dengan gradasi, derajat wewenang, dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Cohen dan Uphoff (1979), membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1 Tahap perencanaan (pengambilan keputusan), diwujudkan dengan bentuk keikutsertaan dan

keaktifan masyarakat dalam rapat. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini dilihat dari kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2 Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini Uphoff

menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan konstribusi yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi.

3 Tahap evaluasi/pengawasan, partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap penting sebab merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

4 Tahap menikmati hasil, dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.

2.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Desa

Menurut Nurmandi (1999), jenis prasarana yang termasuk prasarana publik meliputi jaringan jalan, transportasi umum, sistem air bersih, sistem air limbah, manajemen persampahan, jaringan drainase dan pencegahan banjir, instalasi listrik dan telepon. Jenis dari infrastruktur dalam bantuan PNPM Mandiri Perdesaan ini diantaranya adalah pembangunan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang kesehatan atau pendidikan. Penyediaan sebuah infrastruktur merupakan salah satu aspek pengembangan wilayah yang pengelolaannya melibatkan berbagai stakeholder. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) pembangunan sarana prasarana, namun dalam ruang lingkup yang relatif terbatas.

Pada tahap perencanaan diharuskan untuk menyertakan anggota-anggota dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selama ini, berlandaskan pada paradigma lama yang bersifat top-down, kegiatan perencanaan pembangunan prasarana ditentukan oleh pihak luar dengan asumsi bahwa warga dianggap tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan pembangunan. Persoalan kemudian, apakah memang demikian adanya, bahwa apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pihak luar, warga akan mampu dan memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dalam pengelolaan prasarana sehingga mereka akan mampu pula untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jawabannya tidak demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa berbagai konflik sosial yang menjurus pada disintegrasi sosial makin membesar dan merusak demikian hebat.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan berpegang pada penyampaian kebenaran (truth), ketepatan (appropriateness), kejujuran/ketulusan (sincerity), transparansi (transparency), equality (kesesuaian), dan kepercayaan. Ada dua prinsip dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah:

1 Prinsip partisipatif. Harus dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama yang hasilnya akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan.

2 Prinsip warga sebagai pelaksana dan orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur, serta pelaksana kegiatan tersebut (Purba, 2005).

Sedangkan menurut Sujamto (1989), tahap pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai yang semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pekerjaan. Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan, mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan, mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat baik positif maupun negatif, memperoleh rekomendasi kebijaksanaan, dan membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan selanjutnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Bryan Repi (2015) dalam penelitiannya berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Melalui PNPM – PPIP Di Desa Munte Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan” bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan perkebunan yang ada di Desa Munte. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berada pada kategori sedang. Dalam tahap perencanaan sebagian besar responden kurang aktif dalam berpartisipasi dengan alasan sibuk bekerja. Tahap pelaksanaan responden terbanyak berada pada situasi tidak aktif berpartisipasi dengan alasan panitia program pembangunan infrastruktur perdesaan tidak konsisten dengan hasil rapat atau keputusan yang diambil dalam tahap perencanaan yang berbeda dengan pelaksanaannya. Sedangkan tahap pengawasan hanya satu responden yang tidak aktif dalam tahap ini dengan alasan sibuk bekerja.

M. Rafik (2013) dalam penelitiannya berjudul “Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Studi Kasus Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan didukung oleh deskriptif kuantitatif serta tabulasi silang. Dari hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan sudah cukup tinggi dimana pada tahap perencanaan 74%, tahap pelaksanan 82% dan tahap pengawasan 83%. Hal ini terlihat dari keaktifan menghadiri, mengajukan usulan dan saran, membantu material, pemikiran, uang, tenaga dan keahlian lapangan untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari hasil regresi linear berganda didapatkan faktor usia, pendidikan dan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat berperan aktif dalam program PPIP ini. Ada dua faktor lainnya yaitu jenis kelamin dan penghasilan tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Suhendar (2012), tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri pada tahun 2009-20012. Teori yng digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri di Desa Karyasari tahun 2009-2011 sangat kurang, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ajakan dari aparatur Desa Karyasari.

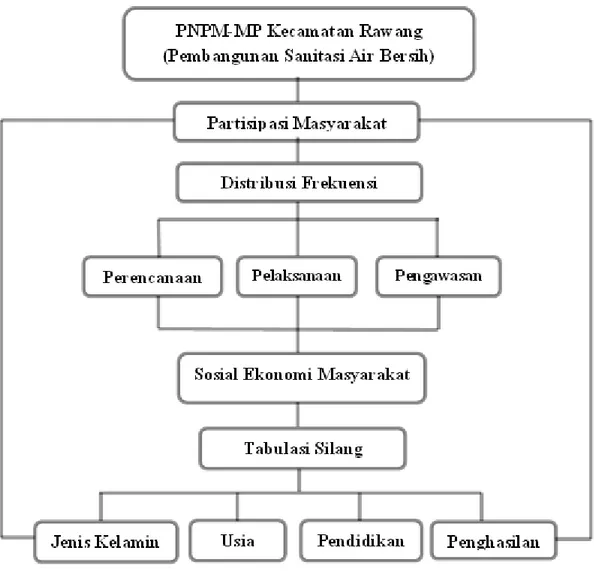

Maksud dari adanya kerangka konseptual adalah memberikan gambaran untuk dijadikan acuan penelitian yang akan dilakukan. Tahap awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi air bersih di Kecamatan Rawang yang dapat dilihat melalui tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (Sutami, 2009). Selanjutnya, dilakukan tabulasi silang antara faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi (jenis kelamin, usia, pendidikan, dan penghasilan) dengan ketiga tahapan kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana hubungan sosial ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi air bersih di Kecamatan Rawang, maka secara ringkas kerangka pemikiran teoritis yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Kerangka Konseptual