BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan kompleks yang krusial dan tidak dapat dihindari terutama di daerah perkotaan. Jumlah sampah yang perlu ditangani semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada masyrakat, diantaranya peningkatan jumlah penduduk, laju perubahan ekonomi dan sosial yang tinggi, serta perkembangan pembangunan di kawasan perkotaan. Selain meningkatkan jumlah sampah, perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya kemacetan lalu lintas, menurunnya kualitas jalan, minimnya fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau dan tempat parkir, menurunnya kualitas lingkungan, dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Timbulan sampah di Indonesia secara nasional mencapai 175.000 ton perhari atau setara dengan 64.000.000 ton pertahun. Berdasarkan studi yang dilakukan di beberapa kota pada tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia adalah 69% sampah diangkut dan ditimbun di TPA, 10% sampah dikubur, 7% sampah diolah menjadi kompos dan didaur ulang, 5% sampah dibakar, dan sisanya tidak

terkelola. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampah yang dikelola di Indonesia masih sangat minim.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar akan berdampak pada aspek lingkungan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak baik berpotensi melemahkan ekonomi masyarakat karena menyerap dana yang cukup besar untuk penanganannya baik dari segi kebersihan, kesehatan maupun lingkungan. Selain itu sampah yang tidak dikelola akan menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran tersebut menjadi sumber penyakit yang pada berpotensi menghambat laju gerak ekonomi masyarakat. Permasalahan sampah tidak hanya menyangkut kebersihan dan kesehatan saja, tetapi dapat menimbulkan permasalahan sosial. Dampak longsornya TPA Leuwigajah akibat kurangnya pengontrolan pada pengelolaan sampah, sangat terasa oleh masyarakat Kota Bandung. Setelah kejadian longsor, banyak sekali sampah yang menumpuk di TPS, jalan dan sungai karena sampah tidak dapat diangkut ke TPA. Fenomena bandung ‘lautan sampah’ sangat mengganggu pencitraan kota Bandung sebagai ‘kota wisata’ dan kota ‘berhiber’. Oleh karena itu pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

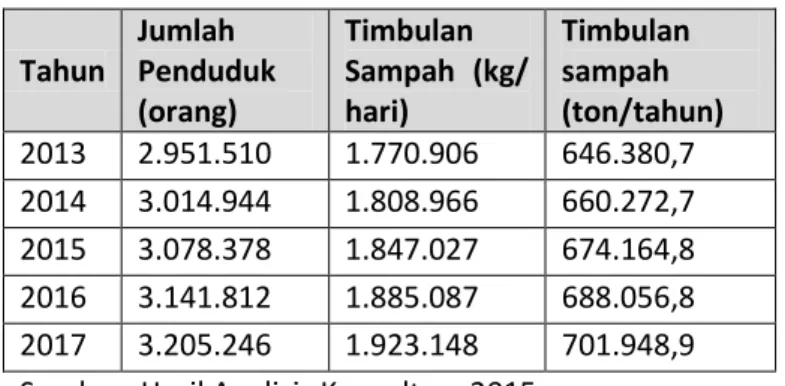

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Bandung lebih dari 2,4 juta jiwa. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Bandung semakin meningkat, sehingga diprediksi jumlah sampah yang dihasilkan pun akan semakin meningkat, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1. Perhitungan prediksi timbulan sampah menggunakan data timbulan sampah sebesar 0,6 kg/orang/hari. Timbulan sampah tersebut diukur di sumber sampah sebelum ada pengurangan sampah oleh pemulung dan petugas sampah.

Tabel 1.1 Perkiraan timbulan sampah Kota Bandung

Tahun Jumlah Penduduk (orang) Timbulan Sampah (kg/ hari) Timbulan sampah (ton/tahun) 2013 2.951.510 1.770.906 646.380,7 2014 3.014.944 1.808.966 660.272,7 2015 3.078.378 1.847.027 674.164,8 2016 3.141.812 1.885.087 688.056,8 2017 3.205.246 1.923.148 701.948,9

Sumber: Hasil Analisis Konsultan, 2015

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah. Sejak tahun 1985 hingga saat ini, penanganan sampah rumah tangga di Kota Bandung dikelola oleh PD Kebersihan. Dalam kegiatan operasionalnya, PD Kebersihan masih dibantu dan disubsidi oleh Pemerintah kota Bandung. Saat ini PD Kebersihan membagi wilayah pelayanan sampah menjadi empat bagian wilayah kerja, yaitu Wilayah Barat, Wilayah Timur, Wilayah Utara dan wilayah Selatan.

Pengelolaan sampah melaui bisnis sampah skala besar dapat melibatkan pihak ketiga atau pengusaha dibidang persampahan, misalnya pengelolaan sampah di kawasan skala besar non hunian,

seperti kawasan perdagangan, perkantoran, industri, dan

perdagangan. Peluang bisnis dan kerjasama pengelolaan sampah sudah diatur didalam Perda Kota Bandung Nomor 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam tataran implementasi belum optimal karena belum adanya petunjuk teknis tentang prosedur dan tata cara kerjasama dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut:

1. Belum adanya data zonasi kawasan pengelolaan sampah secara mandiri pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

2. Belum adanya analisis kriteria kawasan zonasi pengelolaan sampah secara mandiri yang dapat dikembangkan sebagai potensi bisnis pengelolaan sampah pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

3. Belum optimalnya konsep kemitraan/kejasama pengelolaan sampah secara mandiri yang melibatkan masyarakat/swasta/BUMD 4. Belum adanya petunjuk teknis yang mengatur kerjasama kemitraan

pemerintah dengan masyarakat/swasta/BUMD dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

1.3 Dasar Hukum

1.3.1 Lingkup Nasional

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

10. Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. Permen PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penganganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 12. Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

1.3.2 Lingkup Bandung

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Bandung

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

6. Peraturan daerah Kota Bandung nomor 14 tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah berbasis Teknologi Ramah

Lingkungan Melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha

7. Peraturan daerah Kota Bandung nomor 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

8. Peraturan Walikota No. 101 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 Tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah

10. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 Tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari kajian ini adalah membuat analisis data kawasan dan kriteria penentuan zonasi pengelolaan sampah secara mandiri pada 8 Sub Wilayah Pengembangan sesuai tata guna lahan pada RTRW, dengan melibatkan masyarakat/investor/BUMD sehingga diperoleh suatu rekomendasi kriteria dan konsep kemitraan dalam pengelolaan bisnis sampah di kota Bandung.

1.4.2 Tujuan Studi

Tujuan dilakukannya kajian bisnis sampah di Kota Bandung adalah:

1. Membuat analisis data zonasi kawasan pengelolaan sampah secara mandiri pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

2. Menyusun analisis kriteria kawasan zonasi pengelolaan sampah secara mandiri yang dapat dikembangkan sebagai potensi bisnis pengelolaan sampah pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

3. Membuat konsep kemitraan/kejasama pengelolaan sampah secara mandiri yang melibatkan masyarakat/swasta/BUMD 4. Menyusun petunjuk teknis yang mengatur kerjasama kemitraan

pemerintah dengan masyarakat/swasta/BUMD dalam

pengelolaan sampah secara mandiri.

1.5 Keluaran

Pekerjaan ini diharapkan dapat menghasilkan produk sebagai berikut:

1. Dokumen analisis data zonasi kawasan pengelolaan sampah secara mandiri pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW.

2. Dokumen analisis kriteria kawasan zonasi pengelolaan sampah secara mandiri yang dapat dikembangkan sebagai potensi bisnis pengelolaan sampah pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW.

3. Rekomendasi konsep kemitraan/kerjasama pengelolaan sampah secara mandiri yang melibatkan masyarakat /swasta / BUMD. 4. Rekomendasi petunjuk teknis yang mengatur kerjasama

kemitraan pemerintah dengan masyarakat/swasta/BUMD dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

1.6 Lingkup Pekerjaan dan Pendekatan Studi 1.6.1 Lingkup Materi Studi

Lingkup materi studi diprioritaskan pada: 1. Tinjauan Landasan hukum

2. Tinjauan lingkup kewenangan dan fungsi instansi Pengelola Sampah di Kota Bandung

3. Analisis data zonasi kawasan pengelolaan sampah secara mandiri pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

4. Analisis kriteria kawasan zonasi pengelolaan sampah secara mandiri yang dapat dikembangkan sebagai potensi bisnis pengelolaan sampah pada 8 sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW

5. Analisis optimalnya konsep kemitraan / kejasama pengelolaan sampah secara mandiri yang melibatkan masyarakat / swasta/BUMD

6. Konsep petunjuk teknis yang mengatur kerjasama kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

1.6.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah adalah Kota Bandung. 1.6.3 Lingkup Instansional

1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Kementerian Keuangan RI 3. Kementerian Dalam Negeri RI 4. Kementerian Perumahan Rakyat 5. BAPPEDA Kota Bandung

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 7. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

8. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung 9. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung 10. PD Kebersihan Kota Bandung

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.1 Teori dan Definisi Terkait Pengelolaan Sampah Mandiri dan

Bisnis Sampah

2.1.1 Pengertian Sampah

Sampah merupakan semua buangan yang timbul akibat aktivitas manusia dan binatang yang berbentuk padat dan dibuang karena tidak berguna lagi atau tidak diinginkan lagi kehadirannya (Tchobanoglous, 1993). Sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi sehingga harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454-1991). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Secara fisik, sampah mengandung material yang sama seperti yang ditemukan dalam produk baru namun nilai kegunaannya sudah berkurang.

2.1.2 Sumber, Jenis, dan Komposisi Sampah

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, perlu diketahui sumber sampah, jenis sampah dan komposisi sampah untuk

mengetahui karakteristik sampah secara umum sehingga dapat direncanakan pengelolaan sampah yang tepat.

2.1.2.1 Sumber Sampah

Sumber sampah pada suatu komunitas dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu (Tchobanoglous, 1993):

1. Sampah dari permukiman atau domestik.

Sampah ini merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, dari rumah maupun apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antaralain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, baterai, limbah berbahaya, dan sebagainya. 2. Sampah dari daerah perdagangan atau komersial

Sampah ini terdiri dari sampah hasil aktivitas komersial, misalnya toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, motel, bengkel dan sebagainya. Sampah yang dihasilkan seperti pada permukiman, yaitu kertas, plastik, kayu, sisa makanan, unsur logam dan limbah. 3. Sampah institusional

Sampah ini terdiri atas sampah hasil aktivitas institusi seperti sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, universitas, penjara, kantor polisi dan sebagainya. Umumnya jenis sampah yang dihasilkan seperti pada daerah komersial.

4. Sampah konstruksi atau pembongkaran bangunan

Sampah ini terdiri dari sampah hasil aktivitas konstruksi seperti lokasi pembangunan konstruksi, perbaikan jalan, pembangunan

jembatan, pembangunan gedung, dan sebagainya. Jenis sampah yang dominan dihasilkan adalah sampah kayu, baja, beton, semen dan puing-puing besi.

5. Sampah fasilitas umum

Sampah ini terdiri dari sampah hasil aktivitas pelayanan umum seperti area rekreasi, pembersihan jalan, parkir, pantai, gunung, dan sebagainya yang menghasilkan sampah daun-daun dan sampah yang umumnya ditemukan pada lokasi rekreasi.

6. Sampah instalasi pengolahan

Sampah ini terdiri dari sampah hasil instalasi pengolahan misalnya instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air bersih, dan limbah industri yang sampahnya biasanya berupa lumpur sisa ataupun limbah buangan yang telah diolah.

7. Sampah industri

Sampah ini terdiri dari sampah hasil aktivitas pabrik, konstruksi, industri berat, industri ringan, instalasi kimia, pusat pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya yang menghasilkan limbah industri yang telah diproses. Selain itu, sampah non industri hasil aktivitas manusia dalam kawasan industri yang sampahnya sama dengan sampah permukiman juga termasuk ke dalam sampah yang bersumber dari industri.

8. Sampah pertanian dan peternakan

Sampah ini terdiri dari sampah hasil aktivitas pertanian seperti ladang, sawah, kebun dan sebagainya yang menghasilkan sampah organik pertanian dan peternakan seperti sisa sayur-sayuran, sisa

buah-buahan, kotoran hewan, sisa makanan hewan dan sampah yang beracun dari hasil pemakaian pestisida.

2.1.2.2 Jenis Sampah

Sampah dapat dikelompokan berdasarkan beberapa

parameter, yaitu (Damanhuri, 2010):

1. Sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya a. Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.

b. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.

2. Sampah berdasarkan cara penanganan dan pengolahan a. Sampah organik mudah membusuk (garbage) b. Sampah organik tak membusuk (rubbish) c. Sampah mudah terbakar (combustible)

d. Sampah tidak mudah terbakar (non combustible) e. Sampah sisa abu pembakaran (ashes)

f. Sampah bangkai binatang (dead animal) g. Sampah sapuan jalan (street sweeping)

2.1.2.3 Komposisi Sampah

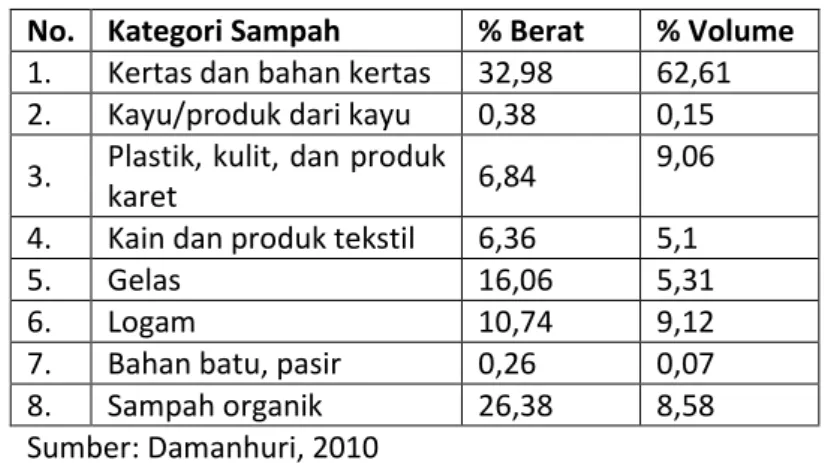

Komposisi sampah dinyatakan sebagai % berat (biasanya berat basah) atau % volume (basah) dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan dan lain-lain. Komposisi atau bahan penyusun sampah penting untuk diketahui karena berguna untuk menentukan metode dan sarana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah agar lebih efisien. Tabel 2.1. menggambarkan tipikal komposisi sampah di perkotaan.

Tabel 2.1 Komposisi sampah perkotaan

No. Kategori Sampah % Berat % Volume

1. Kertas dan bahan kertas 32,98 62,61

2. Kayu/produk dari kayu 0,38 0,15

3. Plastik, kulit, dan produk

karet 6,84

9,06

4. Kain dan produk tekstil 6,36 5,1

5. Gelas 16,06 5,31

6. Logam 10,74 9,12

7. Bahan batu, pasir 0,26 0,07

8. Sampah organik 26,38 8,58

Sumber: Damanhuri, 2010

Hierarki pengelolaan sampah dari yang tertinggi hingga terendah adalah (Tchobanoglous, 1993):

1. Pencegahan (prevention)

Pencegahan sampah dapat dilakukan melalui: - Mengurangi pola konsumsi berlebihan,

- Menggunakan produk dengan sistem sewa 2. Minimasi

Minimasi sampah dapat dilakukan dengan cara:

- Menggunakan produk dengan kemasan yang dapat digunakan ulang

- Menggunakan produk sistem refill - Memilah sampah daur ulang 3. Pemanfaatan kembali (reuse)

Sampah dapat dimanfaatkan kembali dengan cara:

- Memanfaatkan barang bekas untuk fungsi sama atau berbeda - Menyumbangkan barang bekas kepada pihak yang dapat

memanfaatkannya 4. Daur ulang (recycling)

Dau ulang merupakan kegiatan mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisik dan kimiawi menjadi produk baru, misalnya:

- Sampah organik diolah menjadi kompos - Sampah plastik diolah menjadi pelet 5. Perolehan energi (energy recovery)

Sampah dapat diolah menjadi energi melalui proses biologi, fisik, maupun kimiawi, misalnya:

- pembuatan briket sampah - produksi biogas

6. Pembuangan akhir

Tingkat hierarki terendah dalam penanganan sampah

konvensional adalah pembuangan akhir. Pada hierarki ini, sampah dianggap tidak memiliki nilai dan harus dibuang atau dimusnahkan.

Apabila kegiatan pengelolaan sampah berfokus pada hierarki yang lebih tinggi, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin rendah. Jumlah sampah yang setiap tahun semakin meningkat membuat pengolahan sampah perlu difokuskan pada hierarki yang lebih tinggi, yaitu pada kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle).

2.1.3 Potensi Bisnis Sampah Bernilai Ekonomis

Beberapa jenis sampah masih memiliki nilai jual, dapat dimanfaatkan kembali dan dapat didaur ulang menjadi benda lain yang lebih bernilai ekonomis. Sampah akan semakin bernilai ekonomis apabila diolah menggunakan teknologi tepat guna dan dikelola dengan baik melalui pendekatan-pendekatan ekonomi. Beberapa bentuk pengolahan dan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat ekonomis adalah:

2.1.3.1 Pengomposan

2.1.3.2 Pengepulan Sampah Plastik 2.1.3.3 Daur Ulang Kertas

2.1.3.4 Bank Sampah 2.1.3.5 Ekonomi Kreatif

2.2 Landasan Hukum dan Tinjauan Yuridis

Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap

sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah perkotaan

membutuhkan dasar hukum dan peraturan yang mengatur perihal: 1. Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah 2. Rencana induk pengelolaan sampah kota

3. Bentuk lembaga dan organisasi pengelola 4. Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan 5. Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi

6. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah, atau kerjasama dengan pihak swasta.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 4 dinyatakan bahwa pengelolaan sampah secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah. Tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan sampah

2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah

3. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah

4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah

6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang

berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah

7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Pasal 7 menjelaskan kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah 2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan

sampah

3. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah

4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah

5. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah

2.3 Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai Ketentuan

yang Berlaku

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 memberikan wewenang

kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk

menyelenggarakan pengelolaan sampah. Berdasarkan Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum (Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001), bidang pelayanan persampahan diuraikan pada Tabel 2.5.

2.4 Kendala dan Permasalahan Umum Kajian Bisnis

Pengelolaan Sampah

2.4.1 Aspek Dukungan Pemerintah

Undang-Undang no. 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah membagi tugas dan wewenang pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, hingga pemerintahan kabupaten/kota dengan tujuan agar terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah pusat, provinsi maupun wilayah memiliki wewenang yang berbeda, seperti yang terdapat pada Tabel 2.6. Tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah terdiri atas upaya:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pengelolaan sampah

2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah

3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah

4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah

6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang

berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah

7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

2.4.2 Aspek Kelembagaan

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan (Damanhuri, 2010):

1. Peraturan pemerintah yang membina 2. Pola sistem operasional yang diterapkan 3. Kapasitas kerja sistem

4. Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani. 2.4.3 Aspek Teknis Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah. Teknis

operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan kahir sampah harus bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional penanganan sampah diantaranya:

1. Kapasitas yang belum memadai 2. Pemeliharaan alat yang kurang

3. Lemahnya pembinaan tenaga pelaksana khususnya tenaga harian lepas

4. Terbatasnya metode operasional yang sesuai dnegan kondisi daerah

5. Siklus operasi persampahan tidak lengkap/terputus karena berbedanya penanggung jawab

6. Koordinasi sektoral antar birokrasi pemerintahs eringkali lemah 7. Managemen operasional lebih dititik beratkan pada aspek

pelaksanaan, sednagkan aspek pengendaliannya lemah

8. Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek

2.4.3.1 Timbulan Sampah

Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah adalah:

1. Jumlah penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk maka timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat

2. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi seseorang, makan akan semakin banyak timbulan sampah perkapita yang dihasilkan

3. Kemajuan teknologi, akan menambah jumlah dan kualitas sampahnya.

Rata-rata timbulan sampah biasanya akan bervariasi dari hari ke hari, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Faktor yang mempengaruhi timbulan sampah antaralain:

1. Tingkat hidup, semakin tinggi tingkat hidup maka semakin banyak sampah yang dihasilkan

2. Pola hidup dan mobilitas masyarakat 3. Kepadatan dan jumlah penduduk 4. Iklim dan musim

5. Pola penyediaan kebutuhan hidup dan penanganan makanan 6. Letak geografis dan topografi

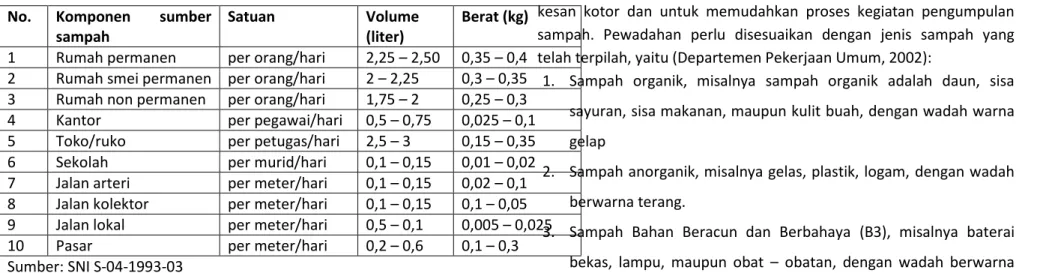

Berdasarkan SK SNI S-00-1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia berdasarkan komponen sumber sampah dapat dilihat pada Tabel 2.7, sedangkan besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota terdapat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.2 Besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber timbulan

No. Komponen sumber sampah

Satuan Volume

(liter)

Berat (kg)

1 Rumah permanen per orang/hari 2,25 – 2,50 0,35 – 0,4

2 Rumah smei permanen per orang/hari 2 – 2,25 0,3 – 0,35

3 Rumah non permanen per orang/hari 1,75 – 2 0,25 – 0,3

4 Kantor per pegawai/hari 0,5 – 0,75 0,025 – 0,1

5 Toko/ruko per petugas/hari 2,5 – 3 0,15 – 0,35

6 Sekolah per murid/hari 0,1 – 0,15 0,01 – 0,02

7 Jalan arteri per meter/hari 0,1 – 0,15 0,02 – 0,1

8 Jalan kolektor per meter/hari 0,1 – 0,15 0,1 – 0,05

9 Jalan lokal per meter/hari 0,5 – 0,1 0,005 – 0,025

10 Pasar per meter/hari 0,2 – 0,6 0,1 – 0,3

Sumber: SNI S-04-1993-03

2.4.3.2 Pewadahan dan Pemilahan Sampah

Menurut SNI 19-2454-2002, Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Pemilahan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya sampai dengan pembuangan akhir. Tujuan pewadahan sampah adalah untuk memudahkan dalam pengangkutan, mengatasi bau akibat pembusukan sampah yang dapat menarik perhatian lalat, mencegah tercampurnya sampah dengan air hujan yang dapat meningkatkan kadar air sampah, dan menghindari pencampuran sampah yang tidak sejenis (Rahardyan, 2005).

Tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk mencegah sampah agar tidak berserakan sehingga tidak memberikan kesan kotor dan untuk memudahkan proses kegiatan pengumpulan sampah. Pewadahan perlu disesuaikan dengan jenis sampah yang telah terpilah, yaitu (Departemen Pekerjaan Umum, 2002):

1. Sampah organik, misalnya sampah organik adalah daun, sisa sayuran, sisa makanan, maupun kulit buah, dengan wadah warna gelap

2. Sampah anorganik, misalnya gelas, plastik, logam, dengan wadah berwarna terang.

3. Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), misalnya baterai bekas, lampu, maupun obat – obatan, dengan wadah berwarna merah dan diberi label khusus.

Persyaratan bahan yang digunakan sebagai pewadahan sampah adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat serta mudah dan cepat dikosongkan. Ukuran volume ditentukan berdasarkan jumlah penghuni tiap rumah, timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pengambilan sampah dan sistem pelayanan individual/komunal (Departemen Pekerjaan Umum, 2002).

2.4.3.3 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan salah satu proses penanganan sampah mulai dari sumber atau tempat pewadahan

penampungan sampah sampai ke Tempat Penampungan Semnetara

(TPS). TPS yang digunakan biasanya container kapasitas 10 m3, 6 m3, 1

m3, transfer depo, bak pasangan batubata, drum bekas volume 200

liter dan lain-lain. Pengambilan sampah dilakukan tiap periodisasi tertentu berdasarkan waktu pembusukan yaitu kurang lebih setelah berumur 2 hingga 3 hari sehingga pengumpulan sampah dilakukan maksimal 3 hari sekali.

Secara operasional, pengumpulan sampah dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.

1. Sistem tidak langsung

Pada sistem ini sebelum diangkut ke TPA, sampah dikumpulkan dulu untuk kemudian diangkut ke TPS yang dapat berfungsi sebagai pemrosesan sampah skala kawasan untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut ke TPA.

Di daerah permukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpendapatan rendah dengan kondisi jalan permukiman yang sempit, pengumpulan sampah dilakukan menggunakan gerobak sampah dengan volume rata-rata 1 m3 lalu diangkut ke TPS. Sampah dari pasar dan hasil sapuan jalan biasanya dikumpul dalam container atau TPS dekat pasar lalu diangkut menggunakan truk ke TPA.

2. Sistem langsung

a. Pengumpulan individu langsung

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan bersamaan. Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan dari wadah-wadah samaph rumah

kemudian dimuat ke kendaraan untuk langsung dibawa ke TPA. Alat pengumpul dan pengangkut sampah menuju TPA berupa truk standar atau dump truck. Daerah yang dilayani dengan sistem ini adalah daerah permukiman teratur dan daerah perkotaan yang sulit untuk menempatkan transfer dipo atau container angkut karena kondisi, sifat daerah maupun standar kesehatan masyarakat dan standar kenyamanan masyarakat cukup tinggi.

Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam sistem ini adalah:

- Kondisi topografi yang menyebabkan alat pengumpul non

mesi sulit beroperasi

- Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak menunggu

pemakai jalan lainnya

- Kondisi dan jumlah alat memadai

- Jumlah timbulan sampah > 3 m3/hari

b. Pengumpul komunal langsung

Pada sistem ini sampah dari masing-masing titik wadah komunal dikumpulkan lalu diangkut langsung ke TPA. Persyaratan yang perlu diperhatikan adalah:

- Alat angkut terbatas

- Kemampuan pengendalian personil dan peralatan terbatas

- Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah

- Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan lokasi mudah dijangkau oleh alat angkut

- Untuk permukiman tidak teratur

2.4.3.4 Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (Departemen Pekerjaan Umum, 2002). Operasi pemindahan dan pegangkutan diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan (TPA) sangat jauh sehingga pengangkutan dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis.

Tempat penampungan atau pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih popular bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/transfer depo yang ramah lingkungan adalah:

1. Bentuk fisik tertutup dan terawat

2. TPS dapat berupa pool gerobak atau pool container

3. Sampah tidak berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontainer

Tipe pemindahan sampah menggunakan transfer depo antaralain menggunakan:

1. Transfer tipe I dengan luas lebih dari 200 m2 yang merupakan

tempat peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan serta sebagai kantor dan bengkel sederhana.

2. Transfer tipe II dengan luas 60-200 m2 yang merupakan tempat

pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum tempat pemindahan dan merupakan tempat parker gerobak atau beca sampah.

3. Transfer tipe III dengan luas 10 – 20 m2 yang merupakan tempat

pertemuan gerobak dan container (6-10 m3) serta merupakan

lokasi penempatan container komunal (1-10m3)

2.4.3.5 Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah langsung dari sumber sampah dengan sistem pengumpulan individual langsung atau pengumpulan melalui sistem pemindahan menuju TPA. Pada pola pengangkutan dengan sistem pengumpulan langsung, kendaraan dari pool menuju titik sumber sampah lalu mengambil samaph dari setiap titik sumber sampah sampai penuh kemudian diangkut ke TPA. Setelah truk dikosongkan, truk mengambil sampah di lokasi lainnya dan seterusnya sesuai dengan jumlah ritase yang telah ditetapkan.

Untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA digunakan truk sejenis tripper/dump truck, arm roll truck dan jenis compactor truck.

2.4.3.6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah, tempat menyingkirkan/mengkarantinakan sampah kota sehingga aman. Dari 46 kota yang memiliki TPA, terdapat tiga jenis sistem pembuangan akhir yang dilakukan, yaitu open dumping (33 kota), sanitary landfill (1 kota) dan controlled landfill (12 kota).

Pertimbangan penentuan lokasi TPA mengacu pada SNI dengan penekanan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberadaan dan letak fasilitas publik 2. Ketersediaan dan kesesuaian lahan 3. Kondisi hidrogeologi

4. Kondis klimatologi 5. Jalur jalan

6. Kecepatan pengangkutan

7. Batas pengangkutan (jalan, jembatan, underpass) 8. Pola lalu lintas dan kemacetan

9. Waktu pengengkutan

10. Ketersediaan lahan untuk penutup (jika memakai sistem sanitary landfill)

11. Jarak dari sungai

12. Jarak dari rumah dan sumur penduduk

Faktor-faktor yang mempengaruhi umur teknis TPA adalah: 1. Volume riil yang masuk ke dalam TPA

2. Pemadatan sampah oleh alat berat

3. Volume sampah yang diangkut oleh pemulung 4. Batas ketinggian penumpukan sampah

5. Ketinggian tanah urugan 6. Susut alami sampah 2.4.4 Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberjalanan sistem pengelolaan sampah. Komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya manajemen, biaya pengembangan, biaya penyuluhan, biaya pembinaan masyarakat dan biaya lainnya (Damanhuri, 2010).

Saat ini pembiayaan pengelolaan sampah bersumber dari subsidi APBN/APBD dan retribusi masyarakat. Retribusi sampah merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan sampah. Penarikan retribusi dibenarkan jika dilakukan oleh badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Sektor pembiayaan menyangkut beberapa aspek, seperti (Damanhuri, 2010):

1. Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, retribusi dan biaya pengelolaan sampah

2. Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi 3. Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat

4. Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan pengelolaan sampah memiliki beberapa kendala, diantaranya:

1. Keterbatasan dana dan sumber pendanaan untuk investasi dan operasi/pemeliharaan, sehingga pelayanan pengelolaan sampah belum optimal.

2. Belum terciptanya iklim yang kondusif dalam kerjasama dengan swasta.

3. Penetapan tarif retribusi belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan sehingga besarnya tarif yang ditetapkan untuk setiap kondisi masyarakat sama. Pada realiasinya persentase penarikan retribusi masih rendah. Rata-rata persentase penarikan retribusi nasional adalah 20%.

2.4.5 Aspek Peranserta Stakeholder dan Masyarakat

Pengelolaan sampah akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh seluruh stakeholder yang berkaitan. Pengelolaan sampah bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2012 pasal 12, 13 dan 14, disebutkan bahwa pihak swasta sebagai produsen sampah wajib

melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Dalam kegiatan penanganan sampah, pihak swasta yaitu pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya juga diharuskan untuk melakukan kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah. Selain itu, pihak swasta diwajibkan menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah dalam melakukan pengumpulan sampah.

Masyarakat merupakan penghasil sampah dengan jumlah terbesar sehingga peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah akan menimbulkan dampak yang siginifikan dalam keberhasilan pengelolaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, disebutkan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam kegiatan pemilahan sampah di sumbernya dan kegiatan pengolahan sampah. Pada pasal 35 disebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran serta masyarakat dapat berupa:

1. Pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah

2. Pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

3. Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota

4. Pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan

pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DI

KOTA BANDUNG

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Bandung

3.1.1 Kondisi Fisik Kota Bandung

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Secara

geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 1070 36l Bujur Timur

dan 60 55’ Lintang Selatan. Secara topografi, Kota Bandung terletak

pada ketinggian 791 mdpl (meter di atas permukaan laut). Titik tertinggi Kota Bandung terletak di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter, sedangkan titik terendah berada di daerah selatan dengan ketinggian 675 mdpl. Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km. Sungai utama yang melewati Kota Bandung adalah Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

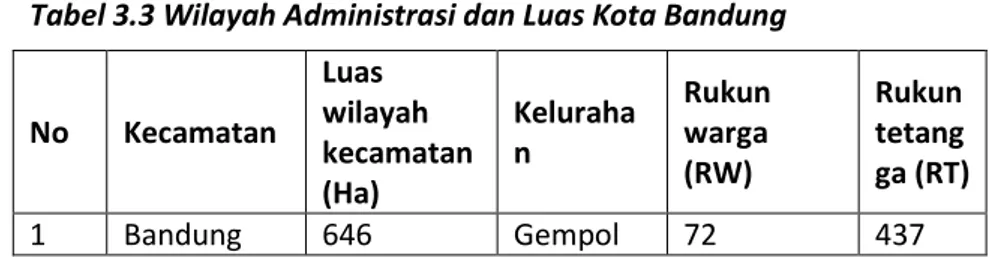

Luas wilayah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah 16.729,65 Ha. Berdasarkan Perda Kota Bandung no 06 tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lIngkungan Pemerintah, Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 9.677 Rukun Warga (RW), dan 1.560 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Bandung.

Tabel 3.3 Wilayah Administrasi dan Luas Kota Bandung

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) 1 Bandung 646 Gempol 72 437

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) Kulon sari Cigondew ah Kaler Cigondew ah Kidul Cigondew ah Rahayu Caringin Warungm uncnag Cibuntu Cijerah 2 Babakan Ciparay 745 Margasuk a Cirangran g Margahay u Utara Babakan Ciparay Babakan Sukahaji 57 365 3 Bojongloa Kaler 303 Kopo Sukaasih Babakan Asih 47 393 No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) Babakan Tarogong Jamika 4 Bojongloa Kidul 626 Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan Mekarwa ngi Cibaduyut Kebonleg a Situsaeur 44 261 5 Astanaanya r 289 Karasak Pelindung Hewan Nyengser et Panjunan Cibadak Karang Anyar 47 303 6 Regol 430 Cisereuh Pasirluyu Ancol Cigerelen g 60 371

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) Ciateul Pungkur Balongge de 7 Lengkong 590 Cijagra Turangga Lingkar selatan Malbar Burangra ng Cikawao Paledang 65 431 8 Bandung Kidul 606 Wates Mengger Batunung gal Kujangsar i 32 181

9 Buah Batu 793 Cijawura

Margasari Sekejati Jati Sari 55 358 10 Rancasari 733 Derwati Cipamoko lan Manjahle 48 316 No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) ga Mekar Jaya 11 Gedebage 958 Rancabol ang Rancanu mpang Cisarante n Kidul Cimineran g 12 Cibiru 632 Pasirbiru Cipadung Palasari Cisurupan 53 278 13 Panyileukan 510 Mekar Mulya Cipadung Kidul Cipadung Wetan Cipadung Kulon 36 181 14 Ujungberun g 640 Pasanggra han Pasirjati Pasirwang 55 272

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) i Cigending Pasirenda h 15 Cinambo 368 Cisarante n Wetan Babakan Penghulu Pakemita n Sukamuly a 25 100 16 Arcamanik 587 Cisarante n Bina Harapan Sukamiski n Cisarante n Endah 50 239 17 Antapani 379 Antapani Kidul Antapani Tengah Antapani Wetan Antapani Kulon 58 306 No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) 18 Mandalajati 667 Jatihanda p Karang Pamulang Sindang Jaya Pasir Impun 51 295 19 Kiaracondo ng 612 Kebon Kangkung Sukapura Kebonjay anti Babakan Sari Babakan Surabaya Cicaheum 85 592 20 Batunungga l 503 Gumuruh Binong Kebon Gedang Maleer Cibangko ng Samoja Kacapirin 83 549

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) g Kebonwar u 21 Sumur Bandung 340 Braga Kebon Pisang Merdeka Babakan Ciamis 36 226 22 Andir 371 Campaka Meleber Garuda Dungusca riang Ciroyom Kebon Jeruk 54 381 23 Cicendo 686 Arjuna Pasirkaliki Pamoyan an Pajajaran Husein Sastraneg ara Sukaraja 56 415 24 Bandung 339 Taman 36 197 No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) Wetan Sari Citarum Ciwetan 25 Cibeunying Kidul 525 Sukamaju Cicadas Cikutra Padasuka Pasirluyu Sukapada 87 562 26 Cibeunying Kaler 450 Cihaur Geulis Sukaluyu Neglasari Cigadung 46 290 27 Coblong 735 Cipaganti Lebak Siliwangi Lebak Gede Sadang Serang Sekeloa Dago 75 465 28 Sukajadi 430 Sukawarn a Sukagalih Sukabung 49 332

No Kecamatan Luas wilayah kecamatan (Ha) Keluraha n Rukun warga (RW) Rukun tetang ga (RT) ah Cipedes Pasteur 29 Sukasari 627 Sarijadi Sukarasa Gegerkalo ng Isola 32 223 30 Cidadap 611 Hegarma nah Ciumbule uit Ledeng 29 175 Jumlah 16.731 1.560 9.677

Sumber: Masterplan Persampahan Kota Bandung, 2013

3.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya 3.1.2.1 Penduduk

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Provinsi Jawa Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, pada tahun 2013 jumlah penduduk di kota Bandung mencapai 2.536.649 orang, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.710 orang/km². Jumlah tersebut jauh dari angka ideal, yaitu 1.000 orang/km². Setiap tahunnya

jumlah penduduk Kota Bandung terus mengalami peningkatan rata-rata 1,98 pertahun. Jumlah, rata-rata-rata-rata kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung dari tahun 2011 hingga 2013 ditunjukkan oleh Tabel 3.2. Interpretasi angka pertumbuhan penduduk Kota Bandung antara tahun 2013 adalah 1,16% pertahun, artinya pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung bertambah sebesar 1,16 persen dari sebelumnya.

3.1.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indeks penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan pendidikan yang memadai, pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan perencanaan. Diharapkan pendidikan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi

3.1.2.3 Transportasi

Fasilitas trasnportasi di Kota Bandung turut berkontribusi dalam meningkatkan volume timbulan sampah kota yang berasal dari jenis makanan dan pembungkus makanan karena banyaknya tempat

makan serta tempat berjualan oleh-oleh. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan di fasilitas transportasi dapat dilihat pada Tabel 3.5. Untuk transportasi darat, timbulan sampah paling banyak dihasilkan oleh terminal bis Leuwi Panjang, sedangkan untuk transportasi udara adalah bandara Husein Sastranegara.

3.1.2.4 Index Pembangunan Manusia Kota Bandung

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human

Development Index (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara/wilayah, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. IPM mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestic Bruto (PDB). Saat ini IPM digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Prioritas pembangunan selalu diarahkan pada upaya peningkatan IPM di wilayahnya sehingga Pemerintah Daerah memprioritaskan tiga pilar pembangunan, yaitu: ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Nilai IPM dari tahun 2008 hingga 2012 ditunjukkan oleh Gambar 3.6. IPM mengalami kenaikan dari tahun ketahun karena adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, perkembangan

tingkat pendidikan dan peningkatan indeks kesehatan di Kota Bandung yang merupakan faktor utama dalam peningkatan IPM Kota Bandung.

3.1.3 Kondisi Ekonomi

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya.

3.1.3.2 Struktur Perekonomian Daerah

3.1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dalam periode tahun berjalan, yang dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan

menunjukan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukan LPE secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun 2010 hingga 2012 mengalami kenaikan rata-rata 14,09% pertahun yaitu dari Rp 82,00 trilliun pada tahun 2010, lalu menjadi Rp111,12 trilliun pada tahun 2012. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan rata-rata 8,13% per tahun yaitu dari Rp31,69 trilliun pada tahun 2010 menjadi Rp 37,55 trilliun di tahun 2012. Program Pengembangan Prasarana Persampahan

Beberapa program disusun untuk mengembangkan prasarana persampahan Kota Bandung, yaitu:

1. Menyusun masterplan persampahan kota

2. Melakukan studi lokasi untuk implementasi pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota

3. Mereduksi sampah melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara sampah organik dan non organik bekerjasama dengan pihak swasta

4. Menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non organik di lokasi publik yang strategis, serta penyiapan sarana dan manajemen

5. Pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah 6. Melakukan studi lanjutan mengenai kelayakan manajemen

pengelolaan sampah kota

7. Menyediakan dan menetapkan lokasi TPS

8. Menindaklanjuti pembangunan infrastruktur perkotaan

pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan

3.1.4 Perencanaan Sistem Pesampahan Kota Bandung Berdasarkan RPJP Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 Pengelolaan persampahan kota merupakan penjabaran dari Misi ke 4 yaitu “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”. Untuk mencapai misi ke 4 khususnya dalam bidang persampahan, perlu dilakukan beberapa tahapan berikut:

Tahapan I (2005 – 2008)

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal, dengan strategi menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: Perencanaan Tempat pemrosesan akhir sampah.

Tahapan II (2009 – 2013)

1. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah). Indikator capaiannya adalah 90% sampah dapat dikelola dengan persentase sebagai berikut:

a. 20% diolah menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle

b. 70% diolah ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis (40%) dan landfill (30%).

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar

teknis/standar pelayanan minimal, melalui strategi

menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 75%.

Tahapan III ( 2014 – 2018 )

1. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan

indikator capaian berupa 90% sampah dapat dikelola, dengan pembagian sebagai berikut:

a. 30% dikelola menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle

b. 60% diolah di Tempat Pemrosesan Akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis (35%) dan landfill (25%).

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar

teknis/standar pelayanan minimal, melalui strategi

menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian : Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.

Tahapan IV (2019 – 2023)

1. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian berupa 90 % sampah dapat dikelola, dengan pembagian sebagai berikut:

a. 35% dikelola menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle

b. 55% diolah di Tempat Pemrosesan Akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis (35%) dan landfill (20%).

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal, melalui strategi menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.

Tahapan V (2024 – 2025)

1. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian berupa 90 % sampah dapat dikelola, dengan pembagian sebagai berikut:

a. 40% dikelola menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle

b. 50% diolah di Tempat Pemrosesan Akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis (30%) dan landfill (20%).

2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar

teknis/standar pelayanan minimal, melalui strategi

menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.

3.1.5 Perencanaan Sistem Pesampahan Kota Bandung Berdasarkan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014 – 2018

PD Kebersihan merupakan instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani masalah kebersihan di Kota Bandung dalam rumusan RPJMD dan RPJP. Target jangka menengah dan panjang dari pengelolaan sampah yang dimiliki oleh PD Kebersihan tercantum pada Tabel 3.11.

Tabel 3.4 Target pengelolaan sampah pada RPJP dan RPJMD

RPJMD 2014-2018 RPJP 2005-2025 Pengelolaan sampah dengan 3R 30% 40% Sampah Menjadi Energi (WTE) 35% 30% (ramah lingkungan) Sanitary landfill 25% 20% Sumber: PD Kebersihan, 2015

3.2

Sub Wilayah Pengembangan Sesuai RTRW Kota Bandung

Kawasan pengelolaan sampah mandiri merupakan

penanganan sampah yang direncanakan, dilaksanakan, dikembangkan

dan dijaga kelangsungannya oleh suatu kelompok

masyarakat/komunitas yang dapat berupa RT/RW/Kampung. Kota Bandung belum memiliki zonasi wilayah pengelolaan sampah, namun setiap wilayah pengembangan berdasarkan RTRW memiliki potensi sampah yang bernilai ekonomis karena Kota Bandung merupakan Kota

metropolitan yang memiliki kegiatan dominan berupa

permukiman/perumahan, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa.

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zonasi akan mengelompokkan wilayah pelayanan dan guna lahan wilayah pelayanan yang berpotensi menerapkan pengelolaan sampah mandiri. Analisis zonasi pengelolaan sampah mandiri dikelompokkan berdasarkan delapan sub wilayah pengembangan sesuai arahan Tata Guna Lahan pada RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

3.2.1 Arahan Wilayah Pengembangan Sesuai RTRW Kota Bandung

Berdasarkan RTRW Kota Bandung, untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 jenjang yaitu:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional

2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK)

3. Pusat Lingkungan (PL)

3.3.1.1 Pembagian Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2031 adalah pusat alun dan Gedebage. Pusat Pelayanan Alun-alun melayani Subwilayah Kota (SWK) Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega. Sedangkan Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subwilayah Kota (SWK) Arcamanik, Derwati, Kordon dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Pusat Pelayanan Alun-Alun (PPK Alun-alun)

Pusat Pelayanan Alun-alun melayani Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Setrasari, Sadang Serang, Kopo Kencana dan Turangga. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban renewal. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Alun-alun adalah:

1. Subpusat Pelayanan Setrasari, melayani: a. Kecamatan Andir

b. Kecamatan Sukasari c. Kecamatan Cicendo d. Kecamatan Sukajadi

2. Subpusat Pelayanan Sadang Serang, melayani: a. Kecamatan Cidadap

b. Kecamatan Coblong

c. Kecamatan Bandung Wetan d. Kecamatan Cibeunying Kidul e. Kecamatan Cibeunying Kaler f. Kecamatan Sumur Bandung

3. Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, melayani: a. Kecamatan Astana Anyar

b. Kecamatan Bojongloa Kidul c. Kecamatan Bojongloa Kaler

d. Kecamatan Babakan Ciparay e. Kecamatan Bandung Kulon

4. Subpusat Pelayanan Maleer, melayani: a. Kecamatan Regol

b. Kecamatan Lengkong c. Kecamatan Batununggal d. Kecamatan Kiaracondong

Fasilitas minimal yang berada di Pusat Pelayanan Alun-alun adalah:

1. Peribadatan, berupa masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya

2. Bina sosial, berupa gedung pertemuan umum

3. Olahraga/rekreasi, berupa komplek olahraga dengan

gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, serta taman kota

4. Pemerintahan, berupa kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor Kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama, pos

pemadam kebakaran, kantor polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia

5. Perbelanjaan/niaga, berupa pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa Pusat Pelayanan Gedebage (PPK Gedebage)

Pusat Pelayanan Gedebage melayani Subpusat Pelayanan Arcamanik, Ujungberung, Kordon dan Derwati. Kebijakan dasar pengembangannya adalah urban development. Wilayah belakang Pusat Pelayanan Gedebage adalah:

1. Subpusat Pelayanan Arcamanik, melayani: a. Kecamatan Arcamanik

b. Kecamatan Mandalajati c. Kecamatan Antapani

2. Subpusat Pelayanan Ujungberung, melayani: a. Kecamatan Ujungberung

b. Kecamatan Cibiru c. Kecamatan Cinambo d. Kecamatan Panyileukan

3. Subpusat Pelayanan Kordon, melayani: a. Kecamatan Bandung Kidul

b. Kecamatan Buahbatu

4. Subpusat Pelayanan Derwati, melayani: a. Kecamatan Gedebage

b. Kecamatan Rancasari

Fasilitas minimal yang berada di Pusat Pelayanan Gedebage adalah:

1. Pendidikan, berupa perguruan tinggi dan perpustakaan 2. Kesehatan, berupa rumah sakit kelas A

3. Peribadatan, berupa masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya

4. Bina sosial, berupa gedung pertemuan umum

5. Olahraga/rekreasi, berupa komplek olahraga dengan

gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, gedung kesenian, taman kota, serta gedung seni tradisional

6. Pemerintahan, berupa kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor telekomunikasi wilayah, kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah, kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) wilayah, Kantor Urusan Agama (KUA), pos pemadam kebakaran, kantor polisi sesuai dengan struktur yang berlaku di lembaga Kepolisian Republik Indonesia

7. Perbelanjaan/niaga, berupa pusat perbelanjaan utama (grosir), pasar, pertokoan, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain

8. Transportasi, berupa terminal dan parkir umum

3.3

Permasalahan dan Kendala Bisnis Pengelolaan Sampah

di Kota Bandung

3.3.1 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan salah satu faktor utama yang menunjang sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung. Organisasi pengelola persampahan Kota Bandung adalah Perusahaan Daerah Kebersihan yang diatur dalam peraturan daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Maksud dan tujuan pendirian PD Kebersihan adalah:

1. Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan: a. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota b. Pengolahan dan pemanfaatan sampah c. Pelayanan kebersihan

d. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah

e. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan keputusan direksi atau persetujuan walikota

2. Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka menunjang pembangunan dan memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan.

Tugas Pokok PD Kebersihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006, adalah: “Menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan“. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka PD Kebersihan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visi dan misi Kota Bandung.

2. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di bidang

persampahan kota meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan akhir.

3. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan di bidang persampahan.

3.3.2 Aspek Kebijakan Pemerintah

Untuk mendukung kinerja PD Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, telah dibuat beberapa peraturan yang meliputi pembentukan institusi pengelola, penetapan peraturan pengelolaan persampahan, penetapan retribusi, dan peraturan tentang ketertiban umum. Peraturan yang digunakan dalam pengelolaan sampah Kota Bandung saat ini antara lain:

1. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. PERDA No. 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan

Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 4. PERDA No. 15 tahun 1993 sebagaimana telah diubah menjadi

PERDA No. 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

5. PERDA No. 11 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

6. PERDA Kota Bandung No. 09 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

7. PERWAL No. 316 tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah

3.3.3 Aspek Pembiayaan

Sumber biaya pengelolaan sampah Kota Bandung berasal dari APBD Kota Bandung (subsidi dan Pelayanan Publik) dan jasa pelayanan pengelolaan sampah (retribusi) yang dibayarkan pelanggan PD Kebersihan melalui RW setiap bulan sekali. Tahun 2013 retribusi yang

diterima bidang penagihan PD Kebersihan sebesar Rp

15.068.123.332,00. Pendapatan ini meningkat sekitar 200 juta dari dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 14.864.029.450,00.

3.3.4 Aspek Teknis Operasional 3.3.4.1 Daerah Pelayanan Kota Bandung

Sistem pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh PD Kebersihan telah melayani 30 kecamatan di Kota Bandung. Daerah pelayanan PD Kebersihan dibagi ke dalam empat wilayah operasional kerja seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.14. Wilayah operasional kerja PD K ebersihan Kota Bandung adalah:

1. Bandung Utara, yang terdiri dari Kecamatan Cidadap, Coblong, Sukasari, Sukajadi, Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, dan Cibeunying Kidul

2. Bandung Barat, yang terdiri dari Kecamatan Andir, Astana Anyar, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, dan Cidendo

3. Bandung Timur, yang terdiri dari Arcamanik, Ujung berung, Cibiru, Rancasari, Panyileukan, Buah Batu, Cinambo, Antapani, Mandala Jati, dan Gedebage

4. Bandung Selatan, yang terdiri dari Sumur Bandung, Kiara Condong, Regol, Lengkong, Batununggal, dan Bandung Kidul. 3.3.4.2 Tingkat Pelayanan Kota Bandung

Pencapaian tingkat pelayanan pada dasarnya merupakan kinerja sistem pengelolaan yang dimulai dari operasi pewadahan, pengumpulan/pemindahan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Sistem pengelolaan tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan aspek kondisi fisik daerah pelayanan dan faktor efisiensi waktu, tenaga manusia dan biaya.

Pengelolaan sampah oleh PD Kebersihan telah melayani 30 kecamatan di Kota Bandung dengan 90% dari luas wilayahnya. Pelayanan dilakukan terhadap seluruh sumber sampah, yaitu permukiman, pasar, daerah komersil, perkantoran, fasilitas umum, saluran drainase dan penyapuan jalan.

Hingga tahun 2012 Kota Bandung telah memiliki 161 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Perbandingan antara jumlah TPS dengan jumlah penduduk adalah 1 TPS melayani 15.061 jiwa. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, 1 TPS melayani 10.000 orang sehingga perlu dilakukan penambahan jumlah TPS. Sebaran TPS di Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 3.15. Persentase tingkat pelayanan TPS dapat ditentukan melalui perhitungan (jumlah TPS*10.000)/jumlah penduduk)x 100%) =62,27%.

3.3.4.3 Sumber, Komposisi, Jenis dan Timbulan Sampah

Sumber, komposisi, jenis dan timbulan sampah merupakan hal yang perlu diketahui untuk menentukan sistem pengelolaan yang paling baik untuk diaplikasikan di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian Prof. Enri Damanhuri (2006), dengan jumlah penduduk Kota Bandung sekitar 2.500.000 jiwa, timbulan sampah kota Bandung adalah sekitar 1500 ton/hari dengan rata-rata timbulan sampah sebesar 0,6 kg/orang/hari.

3.3.4.4 Pewadahan Sampah

Saat ini jumlah sarana pewadahan sampah di Kota Bandung masih terbatas dengan jenis yang beragam dan lokasinya tersebar di

berbagai wilayah di Kota Bandung. Jenis dan volume pewadahan sampah di setiap kawasan berbeda-beda, yaitu:

1. Pewadahan sampah untuk daerah permukiman teratur menggunakan tong/drum sampah 100 liter atau bak sampah 80 liter

2. Pewadahan sampah untuk daerah permukiman tidak teratur menggunakan kantong plastik bekas dengan volume yang bervariasi atau bin plastik 50 liter

3. Pewadahan sampah untuk daerah pertokoan, perkantoran, industri dan fasilitas sosial menggunakan tong/drum 100 liter atau bin plastik 120 liter

4. Pewadahan sampah untuk pasar menggunakan kantong plastik bekas dengan volume bervariasi atau bin plastik 120 liter 5. Pewadahan sampah untuk jalan protokol dan tempat-tempat

umum menggunakan tong/drum sampah 100 liter 3.3.4.5 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan Sampah Permukiman

Sebagian besar sampah di Kota Bandung berasal dari

lingkungan permukiman. Biasanya sampah dari lingkungan

permukiman diakumpulkan menggunakan gerobak yang dioperasikan

oleh manusia, namun pada beberapa lokasi pengumpulan sampah dilakukan menggunakan mobil pick up. Pengumpulan sampah di pemukiman dilakukan oleh petugas swakelola dari RT/RW atau oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat. Sampah hasil penyapuan atau pengumpulan tersebut diangkut ke TPS terdekat.

Pengumpulan Sampah Jalan

Pengumpulan sampah jalan merupakan rangkaian dari kegiatan penyapuan sampah jalan, seperti yang disajikan oleh Gambar 3.17. Sampah yang telah disapu dikumpulkan di dalam container 120 liter atau carangka. Pengumpulan sampah jalan yang dilakukan saat ini menggunakan mobil pick up, kendaraan roda tiga atau gerobak sampah. Kendaraan tersebut mengangkut sampah dari sapuan jalan ke TPS.

Pengumpulan Sampah Pasar

Pengumpulan sampah pasar merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari penyapuan sampah pasar oleh personil PD