MOBIILISASI SUMBERDAYA DALAM GERAKAN LITERASI KOMUNITAS KAMPUNG BUKU CIBUBUR, JAKARTA TIMUR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh : Achmad Zakaria

11141110000024

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H / 2021

ii

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa : Nama : Achmad Zakaria

NIM : : 11141110000024 Program Studi : Sosiologi

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul :

“MOBILISASI SUMBERDAYA DALAM GERAKAN LITERASI KOMUNITAS KAMPUNG BUKU CIBUBUR, JAKARTA TIMUR”

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 26 Juli 2021

Mengetahui, Menyetujui.

Ketua Program Studi, Pembimbing,

Dr, Cucu Nurhayati, M.Si Muhammad Ismail, S. Ag, M. Si.

NIP. 197609182003122003 NIP. 196803081997031001

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI SKRIPSI

MOBILISASI SUMBERDAYA DALAM GERAKAN LITERASI KOMUNITAS KAMPUNG BUKU CIBUBUR, JAKARTA TIMUR

Oleh:

Achmad Zakaria 11141110000024

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal Juli 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi

Ketua, Sekretaris,

Dr. Cucu Nurhayati M. Si Dr. Joharatul Jamilah, M.Si

NIP. 197609182003122003 NIP. 1196808161997032002

Penguji 1, Penguji 2,

Mohammad Hasan Ansori, Ph.D Kasyfiyullah,M.Si

NIP. 196808161997032002

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal Juli 2021.

Ketua Program Studi Sosiologi,

Dr. Cucu Nurhayati M. Si NIP. 197609182003122003

v ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa proses gerakan literasi yang dibangun oleh Komunitas Kampung Buku khususnya dalam masyarakat Cibubur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukan bagaimana Komunitas ini membangun gerakan sosial dalam bidang literasi di tengah masyarakat, sekaligus dalam upaya menumbuhkan perilaku literasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi atau pengamatan, wawancara untuk menggali informasi secara lebih mendalam, dan juga dokumentasi. Teori yang digunakan adalah mobilisasi sumberdaya oleh Anthony Oberschall, Mobilisasi sumberdaya ialah pemanfaatan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dengan mempengaruhi individu maupun kelompok untuk ikut serta berpartisipasi dalam gerakan. Bahwa faktor penting dari sebuah gerakan sosial terletak pada kepemimpinan dan organisasi sosial.

Hasil analisis dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya di dalam organisasi sosial, kemudian menciptakan tindakan kolektif yang terorganisir sebagai gerakan sosial di bidang literasi, dengan upaya untuk meningkatkan perilaku literasi di masyarakat khusunya mengentaskan minat baca rendah. Selain itu juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lewat edukasi dan pelatihan yang disediakan atau difasilitasi oleh Kampung Buku. Di sisi lain, peran pemimpin sebagai penentu strategi, pembuat ide, pengambil keputusan menjadi krusial dalam mengarahkan gerakan literasi ini menggapai tujuannya.

Kata Kunci: Literasi, Mobilisasi Sumberdaya, Kampung Buku, Cibubur

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul

“Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi Komunitas Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur”. Shalawat serta salam peneliti selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah mengembangkan Islam hingga pada saat ini.

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dengan penyelesaian skripsi ini dan juga kepada orangtua dan kawan-kawan. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Munhanif, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak dan Ibu Wakil Dekan, serta seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelajaran selama masa studi peneliti.

2. Ibu Dr. Cucu Nurhayati, M.Si selaku ketua program studi Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dan memberi masukan dan semangat

vii

3. Ibu Dr. Joharatul Jamilah S.Ag., M.Si selaku sekretaris program studi Sosiologi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selalu memberi ilmu, sabar mengingatkan dan membantu selama proses perkuliahan ini.

4. Bapak Muhammad Ismail, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar selama membimbing penulis. Selalu memberi semangat dan ramah kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih atas setiap wejangan saran tentang penelitian dan kehidupan yang diberikan, panjang umur dan sehat selalu.

5. Kang Edi Dimyati, selaku Pahlawan Literasi di Cibubur. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusanmu kepada peneliti yang cukup lama dalam proses pengerjaan penelitian ini. Kepada Ibu Yani, Najla, dan juga ka Vivi yang ingin diwawancarai walaupun dadakan. Tetap semangat dan konsisten dalam berjuang untuk Kampung Buku dan untuk Literasi Masyarakat.

6. Keluarga peneliti terutama kedua Orang Tua dan ketiga kakak perempuan yang terus memberikan dukungan kepada peneliti agar peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

7. Teman-teman kelas Sosiologi, Fajar, Zulfana, Fauzan, Ratna, Lina, Salam, Alif, Adam, Raif, Ilmi, Usman, May, Nia. Serta teman-teman Sosiologi 2014 dan keluarga FISIP’14 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga selalu sehat dan sukses.

8. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

viii DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Pertanyaan Penelitian ... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 7

D. Tinjauan Pustaka ... 8

E. Kerangka Teori... 15

F. Metode PenelitianPengumpulan Data Penelitian F.1 Pengumpulan Data Penelitian ... 20

F.2 Metode Pengumpulan Data ... 20

F.3 Sumber Data ... 21

F.4 Strategi Pemilihan Informan ... 22

F.5 Pengolahan dan Analisis Data ... 23

G. Sistematika Penulisan ... 24

ix

BAB II DEFINISI, GERAKAN LITERASI DAN KOMUNITAS KAMPUNG BUKU

A. Gerakan Literasi di Jakarta... 26 B. Komunitas Kampung Buku Cibubur ... 42 BAB III HASIL TEMUAN DAN ANALISIS, PEMBAHASAN

A. Mobilisasi Sumberdaya Komunitas Kampung Buku Cibubur

... 48 B. Upaya Komunitas Kampung Buku Cibubur dalam Meningkatkan Minat Baca

Masyarakat

... 57 BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ... 70 B. Saran ... 71 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Daftar Tinjauan Pustaka 12

Tabel II.2 Tabel Infformasi Narasumber 22

Tabel II.3 Komunitas Taman Baca Masyarakat di Jakarta Timur 31 Tabel II.4 Struktur Organisasi Kampung Buku Cibubur 44

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) 32 Gambar II.2. Presentase Alibaca dari 34 Provinsi di Indonesia 33 Gambar II.3 Peringkat Indeks Literasi 34 Provinsi di Indonesia 34 Gambar II.4 Jumlah Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak 37 Gambar II.5 Kampung Buku dengan pondasi bambu pada tahun 2010 42 Gambar II.6 Foto Komunitas Kampung Buku Tampak Depan 45 Gambar II.7 Lokasi geografis wilayah Cibubur dan Kampung Buku Cibubur 46 Gambar III.1 Tiket Kartu Peminjam Buku di Kampung Buku Cibubur 52 Gambar III.2 Peraturan Peminjam Buku di Kampung Buku Cibubur 53 Gambar III.3 Grup Tari Tradisional Anggota Kampung Buku Cibubur 59 Gambar III.4 Foto Piagam Penghargaan dari Kemendikbud 62 Gambar III.5 Kotak Baca di Pos Warga Lingkungan Kampung Buku Cibubur 62 Gambar III.6 Gelar Baca di Taman Terbuka Abdulrahman, Cibubur 55 Gambar III.7 Edi Dimyati mengenalkan Kargo Baca pada Media TV Trans7 64 Gambar III.8 Kontak informasi yang di miliki Komunitas Kampung Buku 65

Gambar III.9 Akun Instagram Kampung Buku Cibubur 67

xii

Gambar III.10 Akun Youtube Channel Kampung Buku Cibubur 67

Gambar III.11 Twitter Kampung Buku Cibubur 68

Gambar III.12 Facebook Kampung Buku Cibubur 68

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang literasi selalu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan saat ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Pada Abad ke-21 ini keunggulan mutu suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada melimpahnya sumber daya alam (SDA), tetapi pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin kelangsungan pembangunan bangsa. Indikator inilah yang menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia pada hakikatnya sangat di tentukan oleh faktor pendidikan (Purwati, 2013:1).

Literasi sendiri merupakan bagian esensial dari pendidikan. Literasi tidak hanya diartikan sebagai membaca dan menulis, melainkan berkaitan dengan tuntutan untuk memahami informasi secara kritis dan analis. Terpenuhinya hak literasi memungkinkan kita mengakses sains dan teknologi. (UNESCO, 2006). Artinya dengan teraksesnya sains dan teknologi baik di dalam buku maupun media informasi lainya, dapat menciptakan berbagai macam inovasi dan mempercepat pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi ironisnya minat baca di Indonesia masih terbilang sangat rendah di bandingkan negara lain di Asia. Indeks hasil penelitian United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tingkat membaca masyarakat Indonesia tahun 2016 hanya menunjukan 0.01% artinya ada 1 orang dari 1000 yang ingin membaca dengan serius. Tercatat oleh riset “Most Littered Nation In The World”

2

yang dilakukan oleh Central Connecticut State University 2016 Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca (dikutip pada laman http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-second-least-literate-61- nations.html. pada 4 Januari 2021, 12:32 WIB).

Mayoritas masyarakat di Indonesia kurang mengonsumsi bahan bacaan, adapun bahan bacaan yang sering hanya sekedar informasi singkat maupun hafalan semata.

Padahal membaca bukan hanya sekedar memberikan informasi tetapi juga menumbuhkan kepribadian kreatif, kritis dan inovatif pada individu. Pada data yang diterbitkan oleh UNESCO posisi Indonesia di peringkat rendah, negara-negara Skandinavia dan Finlandia dengan skor teratas memiliki strategi yang baik dalam menumbuhkan minat baca masyarakatnya. Pemeringkatan literasi ini dibuat berdasarkan beberapa indikator kesehatan literasi negara, yakni perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan computer (dikutip pada laman http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/12/indonesia-second-least-literate-61- nations.html. pada 4 Januari 2021, 12:32 WIB).

Menurut Samto selaku Kepala Bagian dari Kemendikbud (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan)1, negara dengan posisi peringkat atas mulai memberikan pendidikan membaca itu sejak dini seperti lingkungan keluarga, bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk membaca. Mulai dari dibacakan buku-buku dongeng sebelum

1https://www.youtube.com/watch?v=akT76RmF6gw, diambil 12 Maret 2021, pukul 14:15 WIB.

3

tidur ensiklopedia dan lainnya. Membiasakan mereka membaca sejak kecil secara terus-menerus yang pada akhirnya menjadi pola kebiasaan dan budaya. Ironisnya masyarakat kita lebih banyak mengandalkan sekolah sebagai akses awal untuk memulai membaca pada anak tanpa melihat aspek tersebut.

Minimnya budaya baca di Indonesia memang disebabkan oleh berbagai hal, misalnya seperti kurangnya kesadaran informasi, kurangnya minat baca, serta akses buku-buku di setiap pelosok nusantara pun masih sulit. Lebih jauh Samto menjelaskan, dari berbagai survei internasional nilai literasi kita selalu rendah termasuk di sekolah dari indeks visa negara kita. Kondisi yang memprihatinkan pada masyarakat Indonesia yakni masyarakat di wilayah pinggiran-pinggiran dengan tingkat buta huruf yang tinggi dan akses terhadap bahan bacaan juga kurang (dikutip pada laman https://www.youtube.com/watch?v=akT76RmF6gw, diambil 12 Maret 2021 pukul 14:15). Menurut Ikatan Penerbit Indonesia atau IKPI dalam setahun ada sekitar 30.000 judul buku diterbitkan dan ini masih terbilang jauh di banding negara-negara lain. Di india pada Federation of Indian Chambers of Commerce and Industri (FICCI) mencatat ada 100.000 judul tiap tahun dan sedangkan Tiongkok ada 140.000 judul buku per tahun. Perihal data tersebut Indonesia masih tertinggal di bandingkan negara- negara berkembang lainnya dan hal ini menjadi tantangan dari literasi bangsa Indonesia (dikutip pada laman https://www.youtube.com/watch?v=akT76RmF6gw, diambil 12 Maret 2021 pukul 14:15).

4

Upaya pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud dalam meningkatkan minat baca masyarakat telah mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GSL) dan Gerakan Literasi Nasional (GSN). Strategi GSL dalam upayanya melalui sekolah yaitu mewajibkan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dan hal ini diluar dari buku pelajaran kurikulum. Kegiatan ini di lakukan oleh guru kepada anak murid agar mereka memiliki kebiasaan baca dengan memilih sendiri tema buku bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Kegiatan ini diharapkan agar dapat meningkatkan minat baca dan daya baca agar pengetahuan mereka di sekolah lebih baik. Pemerintah juga berupaya dalam Gerakan Literasi Nasional melalui sekolah-sekolah seperti memfasilitasi perpustakaan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. (Kemendikbud 2019: 1-4).

Selain itu munculnya Gerakan Literasi Masyarakat sebagai gerakan dan organisasi yang mengangkat isu-isu literasi di Indonesia menyatukan berbagai pegiat- pegiat literasi, komunitas, dan organisasi yang terus bergerak untuk melakukan kegiatan literasi di masyarakat. Munculnya Gerakan Literasi ini sebagai upaya dalam peningkatan dan pengembangan minat budaya literasi di masyarakat Indonesia, pendidikan non-formal ikut aktif berperan dalam bentuk sebuah taman baca masyarakat (TBM) atau komunitas baca. Komunitas tersebut hadir sebagai bentuk kecintaan kepada buku yang terorganisir dan diikuti oleh pecinta buku lainnya, berkumpul, dan membentuk kelompok yang di simbolkan sebagai komunitas buku.

Taman baca masyarakat menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat

5

untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat (Purwati 2013:1).

Taman baca masyarakat sebagai pendidikan non-formal memiliki dampak positif untuk masyarakat diantaranya menciptakan masyarakat melek huruf, meningkatkan pengetahuan keterampilan, dan memperluas wawasan terutama di kalangan yang putus sekolah atau ingin mengembangkan diri untuk dapat berkompetisi di masyarakat luas.

Selanjutnya taman baca juga menggagas perpustakaan berbasis komunitas di tengah masyarakat umum dengan menyediakan sumber bacaan yang sesuai dan menggelar keterampilan seni budaya untuk kreativitas (Purwati 2013: 5-7).

Kampung Buku didirikan pada Januari tahun 2010 oleh Edi Dimyati sebagai sebuah bentuk kepeduliannya pada warga Cibubur karena tidak adanya perpustakaan di wilayah tempat tinggalnya. Menurutnya, tidak adanya perpustakaan berarti tidak ada buku, tidak ada buku yang berarti mencerminkan kondisi pendidikan yang kurang baik.

Hal ini yang membuatnya tergerak untuk menyediakan buku-buku gratis koleksi miliknya sebagai awal gerakannya, dimulai dari warga daerah sekitar tempat tinggalnya (wawancara dengan Edi Dimyati, 4 Agustus 2021)

Gerakan literasi yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca terhimpun dalam satu wadah yakni Komunitas Kampung Buku Cibubur, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat. Komunitas baca ini menghadirkan sebuah konsep pembinaan masyarakat terutama yang masih bersekolah dalam bentuk rumah baca dan disertai program kreativitas anak. Keberadaan Kampung Buku ini

6

menjadi fenomena sosial di masyarakat Jakarta, khususnya di Cibubur. Karena kehadirannya sebagai media dalam proses interaksi sosial, terutama pada komunitas tersebut dengan masyarakat. Komunitas ini memiliki visi, misi dengan organisasi yang terstruktur dan memberi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam fungsi sosialnya sebagai gerakan literasi dengan menyediakan perpustakaan gratis. Berbagai penghargaan, apresiasi, sekaligus diliput oleh beberapa media televisi dan media cetak, membuat gerakan literasi ini semakin dikenal luas.

Gerakan literasi oleh Kampung Buku Cibubur yang telah bertahan lebih dari 10 tahun, merupakan sebuah perjuangan dalam upaya melawan rendahnya budaya literasi di Indonesia. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana di masyarakat terutama perpustakaan umum di daerah Cibubur, menjadikan dasar dari gerakan literasi ini bergerak. Karena kehadirannya yang telah lama bertahan, komunitas ini membuat stigma postif dan tak jarang masyarakat ikut membantu dalam perkembangannya, sebagai bentuk kepercayaan dan kepedulian mereka. Respon positif oleh masyarakat sekitar inilah, sebagai integritas generasi muda untuk lebih dekat dengan membaca.

Untuk itu peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya yang dirasa teori ini mampu untuk menjelaskan perkembangan gerakan literasi yang digerakan oleh komunitas kampung buku. Oberschall sendiri mengatakan bahwa faktor utama dari mobilisasi sumberdaya adalah organisasi dan pemimpin yang potensial.

Bahwa dengan adanya organisasi yang di pimpin oleh orang yang memiliki kemampuan memimpin yang baik, maka sebuah gerakan literasi akan dapat

7

dimobilisasi dengan baik serta dapat mencapai tujuannya. Akhirnya peneliti ingin mengambarkan bagaimana teori mobilisasi sumberdaya menjelaskan dinamika gerakan literasi yang dilakukan oleh komunitas kampung buku sebagai salah satu pengerak literasi di daerah Cibubur.

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini diperuntukan agar penelitian ini berjalan secara sistematis dan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

a) Bagaimanakah mobilisasi sumberdaya yang terjadi pada komunitas kampung buku dalam gerakan literasinya ?

b) Bagaimanakah upaya meningkatkan minat baca masyarakat oleh Komunitas Kampung Buku ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian, Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

a) Untuk mendeskripsikan mobilisasi sumber daya dalam gerakan literasi di komunitas kampung buku

b) Untuk mendeskripsikan upaya komunitas kampung buku dalam meningkatkan minat baca masyarakat

8 Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis bermanfaat dalam memberikan kontribusi keilmuan dalam perspektif sosiologis melihat konsep gerakan literasi di Komunitas Kampung Buku. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain dan dapat memperkaya ilmu sosiologi terutama gerakan sosial mengenai teori mobilisasi sumber daya.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan pengetahuan dan referensi baru untuk masyarakat maupun pemerintah, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Peneliti juga berharap untuk pemerintah daerah terutama tingkat mikro (Kelurahan, Rt, dan Rw) memberikan perhatian lebih untuk ikut membangun dan mengembangkan taman baca masyarakat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti mengkaji karya-karya ilmiah tentang mobilisasi sumberdaya dalam gerakan literasi di komunitas kampung buku, belum ada penelitian yang sama dengan penelitian ini. Tetapi terdapat beberapa hasil karya ilmiah atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema dan studi kasus penelitian ini, oleh sebab itu peneliti mencoba untuk memaparkannya:

9

Jurnal yang ditulis oleh Andi Faisal (2018), yang berjudul “Biopolitik Dan Gerakan Literasi Komunikatif Kaum Muda” mengatakan bahwa untuk menggambarkan secara tajam tentang rezim biopolitik dalam mengatur populasi bangsa dan menghadirkan beberapa tindakan kecil dan taktis dalam persoalan kehidupan sehari-hari dengan mengangkat perspektif literasi kaum muda terhadap ragam persoalan bangsa, yakni dari persoalan kebudayaan di era pasca reformasi (tradisi), politik emansipasi di era pasca ideologi, dan kehidupan sosial di ruang publik dan dunia digital, juga menjadi fokus utama. Dalam tingkatan ini lah, membaca untuk menulis dan menulis untuk membaca menjadi sebuah praktik emansipatoris yang tidak saja mencerahkan namun juga membebaskan.Adapun hasil dari tulisan ini ialah literasi kebudayaan merupakan sebuah upaya emansipasi dengan menghadirkan para pembaca dan penulis melalui kapasitas secara kritis. Namun dengan catatan diperlukan perspektif berbeda dan point awal yang memadai mengenai persoalan kebangsaan.

Sedangkan Luna Febriani (2017), dengan judul Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Gerakan ini dapat hadir dan diterima oleh masyarakat kabupaten Bangka Selatan. Dengan melihat mobilisasi apa saja yang digunakan oleh Vespa Pustaka dalam melaksanakan program-program literasi. Penelitian yang ditulis ini menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan riset yang naratif. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, observasi, studi dokumen, gambar dan sumber kualitatif lainnya.

10

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa perubahan bagi masyarakat dan reaksi positif serta semangat mereka berkat keberadaan Vespa Pustaka.

Hutri Agustino, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara (2019). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan bagaimana penerapan pemberdayaan gerakan literasi dan dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan teori literasi serta metode deskriptif kualitatif, dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan di antara pemberdayaan masyarakat dengan gerakan literasi terhadap dampak sosial ekonmi masyarakat sekitar. Sehingga penelitian ini menghasilkan postulant berupa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara: 1) Eksistensi pemberdayaan berbasis gerakan literasi di TBM Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara sebagai jawaban atas problematika sosial-historis wilayah desa yang identik dengan persoalan mulai dari rendahnya tingkat pendidikan sampai pada kebiasaan masyarakat abangan yang mendekonstruksi tata nilai kehidupan masyarakat; (2) realisasi pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di TBM di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan (voluntarism) dan kemandirian (independence); (3) fokus utama dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis gerakan literasi di TBM di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara adalah transformasi nilai-nilai karakter (character building) utamanya bagi kelompok usia

11

produktif serta mendorong tersemainya kemandirian sosial-ekonomi berbasis pada rangkaian kegiatan soft skill tematik.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Bintang Petrus Sitepu, Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Sebagai Sumber Belajar (2012). Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkembangan Taman Baca Masyarakat yang dapat bantuan dana dari pemerintah sehingga mampu berfungsi sebagai suatu pusat sumber pembelajaran di tengah-tengah masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah secara kualitatif dengan hasil observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan TBM yang memperoleh dana bantuan tidak sesuai harapan, dengan melihat pengelolaan, jumlah koleksi, kegiatan dan jumlah pengunjung.

Terakhir melalui tesis Ahmad Ismail, Akademi Berbagi: Gerakan Sosial di Dunia Digital (2012) yang fokus penelitiannya terletak pada gerakan sosial yang dilakukan di internet dan mengkombinasikan gerakan yang dilakukan secara offline. Bagaimana masyarakat dapat mengadopsi internet dalam melakukan gerakan, yang secara praktis berguna bagi LSM, aktivis, dan pemerintah untuk mengetahui model masyarakat sipil di Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan yakni menggunakan metode connective ethnography. Kemudian melalui penelitian ini ditemukan lima hasil yakni : (1) aktivisme yang dilakukan di internet atau click activism terbatas hanya sekedar melakukan assesmen dan menyebarkan informasi dengan tidak turun langsung dalam gerakan nyata terhadap visi yang direncanakan. Alias hanya sebatas membangun

12

wacana di dunia internet; (2) meski dilakukan dalam ruang online, gerakan ini juga juga menghadirkan apa yang disebut online social movement, yakni gerakan yang dilakukan dengan memperhatikan konteks, validasi, dan keterikatan masing-masing partisipan; (3) gerakan sosial online atau online social movement merupakan pilihan yang tak terpisahkan dalam melakukan aktivisme di masyarakat kontemporer saat ini;

(4) internet memungkinkan keterlibatan masyarakat sipil dalam gerakan sosial di internet , meski kerap juga dianggap gerakan yang semu dan tidak memiliki konteks apa pun; (5) Gerakan Akademi Berbagi memberikan sarana alternatif pembelajaran bagi masyarakat untuk menambah wawasan. Dengan optimalisasi media sosial, gerakan ini mudah dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

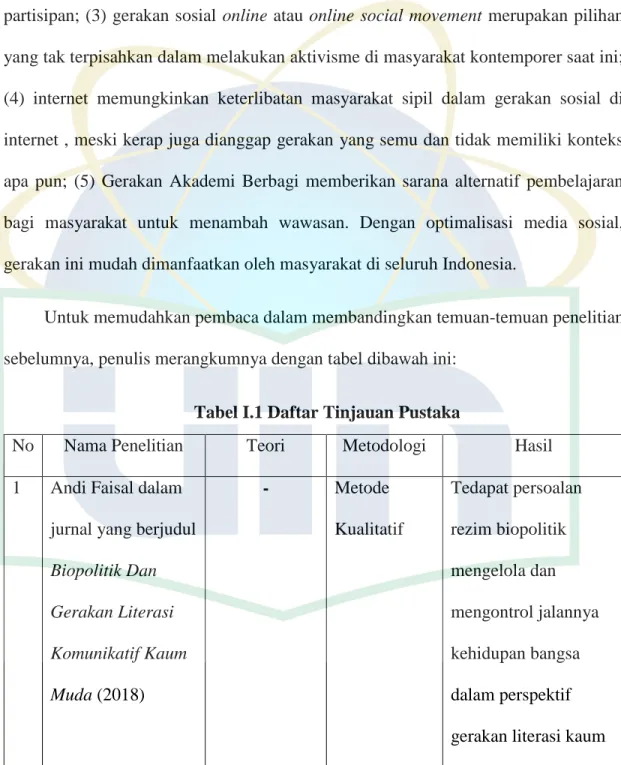

Untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, penulis merangkumnya dengan tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Daftar Tinjauan Pustaka

No Nama Penelitian Teori Metodologi Hasil

1 Andi Faisal dalam jurnal yang berjudul Biopolitik Dan Gerakan Literasi Komunikatif Kaum Muda (2018)

- Metode

Kualitatif

Tedapat persoalan rezim biopolitik mengelola dan mengontrol jalannya kehidupan bangsa dalam perspektif gerakan literasi kaum

13

muda terhadap beragam persoalan bangsa.

2 Luna Febriani dengan judul Mobilisasi

Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka) (2017)

Teori Mobilisasi Sumberdaya oleh

McCharty dan Zald (1977)

Metode Kualitatif

Hasil penelitian bahwa adanya faktor

mobilisasi yang dilakukan Gerakan Vespa Pustaka dalam melaksanakan

program literasi agar diterima masyarakat dan bertahan di

masyarakat Kabupaten Bangka Selatan

3 Hutri Agustino, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau

Teori

pemberdayaan masyarakat dan teori literasi

Metode Kualitatif

Terdapat keterkaitan di antara

pemberdayaan masyarakat dengan gerakan literasi TBM di Pondok Sinau Lentera terhadap

14 Lentera Anak

Nusantara (2019)

dampak sosial ekonmi masyarakat sekitar 4 Bintang Petrus

Sitepu,

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Sebagai Sumber Belajar (2012) UNJ

Analisis dengan Taman Bacaan Masyakat studi

Kepustakaan

Metode Kualitatif

Memberikan

penjelasan bagaimana perkembangan TBM yang diberikan bantuan dana dari pemerintah sebagai pusat pembelajaran di tengah masyarakat 5 Ahmad Ismail,

Akademi Berbagi:

Gerakan Sosial di Dunia Digital (2012)

Teori gerakan sosial

Kualitatif dengan pendekatan Etnografi (Connective Ethnography)

Terdapat masyarakat sipil yang membentuk organisasi untuk melakukan gerakan sosial dengan

mengadopsi teknologi oleh Gerakan

Akademi Berbagai.

15 E. Kerangka Teori

Buechler (1993) mengatakan bahwa Teori Mobilisasi Sumberdaya merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menjelaskan gerakan sosial maupun tindakan kolektif. Teori mobilisasi sumberdaya berawal dari ketidaksetujuan terhadap adanya perasaan dan ketidakpuasan atau penggunaan hal-hal bersifat psikologi dalam muncul gerakan sosial (Klandermans, 1984: 583). Karena aktor-aktor dalam gerakan sosial menurut mobilisasi sumberdaya merupakan orang-orang yang membentuk suatu jaringan komunikasi dan organisasi yang matang artinya gerakan sosial merupakan sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional. Misalnya munculnya gerakan buruh tidak hanya didasarkan adanya kebijakan-kebijakan yang merugikan, tetapi munculnya gerakan buruh disebabkan oleh dorongan Serikat Pekerja dalam mengorganisir massa (buruh) untuk menciptakan gerakan demonstrasi guna memperjuangan aspirasi buruh di Indonesia (Singh, 2010: 135).

Menurut Oberschall (1973) Teori Mobilisasi Sumberdaya berfokus pada proses sosial yang memungkinkan adanya suatu gerakan sosial. Dia mengatakan bahwa faktor organisasi dan kepemimpinan adalah faktor penting untuk mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial, dalam hal ini seperti proses terbentuknya kerumunan, kelompok, asosiasi atau organisasi untuk mencapai tujuan kolektif (Locher, 2002: 259). Kemunculan organisasi sosial muncul ketika terjadi segmentasi, karena segmentasi ini lebih mudah menarik massa dalam masyarakat. Semakin besar terjadi segmentasi, maka semakin besar juga terjadi mobilisasi dalam gerakan sosial.

16

Beberapa faktor munculnya mobilisasi gerakan sosial dalam organisasi adalah adanya jaringan komunikasi yang mapan, terdapat seorang yang memiliki kemampuan memimpin. Pemimpin dalam organisasi harus dapat memobilisasi massa, memilih taktik atau strategi yang diperlukan untuk tercapainya sebuah keberhasilan dalam gerakan sosial. Tugas lain pemimpin dalam sebuah gerakan sosial harus memberikan inspirasi dan juga mengambil keputusan (Sukmana, 2016: 176).

McCarthy dan Zald dalam Della Porta dan Diani (2006) mengatakan bahwa organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks atau formal yang mengidentikan tujuannya dengan prerensi dari sebuah gerakan sosial yang berusaha mewujudkan tujuan-tujuannya. Terdapat beberapa karakteristik struktur internal dalam sebuah organisasi gerakan sosial:

1. Formalisasi yaitu syarat formal keanggotaan, aturan tertulis, struktur kepemimpinan formal dan kantor tetap.

2. Profesionalisasi, yakni memiliki staf atau pengurus yang secara profesional.

3. Diferensiasi internal yakni pembagian kerja.

4. Integrasi, atau terdapat koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu organisasi gerakan sosial juga memiliki beberapa peran didalam masyarakat seperti: (1) memberikan pelayanan atau barang yang dibutuhkan, seperti ICW organisasi sosial yang mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang rentan adanya korupsi maupun edukasi mengenai tindakan korupsi. (2) menyediakan akses

17

terhadap sumberdaya maupun kesempatan seperti organisasi social penyedia beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. (3). Perantara atas sumberdaya eksternal seperti bantuan kebencanaan. (4) membantu pengembangan sumberdaya manusia, semisalkan Indonesia Mengajar yang mengirim relawan-relawan keberbagai wilayah pelosok untuk memberikan edukasi atau pendidikan di sana. (5) memperkuat identitas maupun komitmen di masyarakat, misalkan organisasi-organisasi kebudayaan yang terus melestarikan budaya daerah. (6) mendukung advokasi masyarakat semisalkan LBH Jakarta yang memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang rumahnya mengalami sengketa, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.

Sukmana (2016) mengatakan bahwa pemimpin diartikan sebagai pembuat keputusan (decision maker) dalam setiap strategi maupun mengorganisir masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi pemimpin, hanya anggota-anggota yang memiliki kemampuan Kepemimpinan yang mampu menjalankan organisasi sosial untuk mencapai tujuannya (Robbins, 1988: 117). Oberschall (1973) memandang bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pemimpin-pemimpin potensial namun muncul karena adanya peluang- peluang politik, dan kemampuan untuk memimpin ini menurut dia dapat dipelajari melalui pendidikan dan pengalaman dalam gerakan-gerakan sosial. Teoritis Mobilisasi Sumberdaya juga banyak memandang bahwa pemimpin gerakan sosial adalah enterpreuner politik yang melakukan mobilisasi sumberdaya, merespon baik insentif, resiko, peluang yang muncul (Sukmana 2016: 183).

18

Selanjutnya, Oberschall juga mengkaji ada beberapa faktor dari elemen-elemen yang diproses menjadi sumberdaya untuk dimobilisasi pada suatu gerakan. Seperti hal fisik maupun non-fisik, misalnya dimana lingkungan ternayata dapat mempengaruhi perilaku dan perkembangan gerakan sosial. Konsep ini adalah dasar atas lahirnya teori mobilisasi sumberdaya terhadap gerakan sosial. Dalam perkembangannya, gerakan sosial dilihat sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan lingkungan (environmental forces) baik bersifat internal maupun eksternal terhadap gerakan. Faktor-faktor internal meliputi: kepemimpinan (leadership), tingkat ketersediaan sumberdaya, ukuran kelompok, dan tingkat dari organisasi internal. Sedangkan faktor-faktor eksternal diantaranya adalah: tingkat simpatisan eksternal, tingkat represi dari masyarakat, serta jumlah dan kekuatan kelompok poitik. Interaksi dari berbagai faktor itulah yang nantinya disebut sebagai faktor penentu atas perkembangan dan perilaku dari suaru gerakan sosial.

Dari uraian teori mobilisasi sumberdaya, dapat dirumuskan faktor-faktor determinan suatu gerakan sosial, yaitu:

1) Organisasi gerakan sosial, sistem nilai bersama pada organisasi dalam mencapai tujuan, adanya struktur sosial dalam peran yang berbeda, dan tindakan secara sukarela pada norma organisasi.

2) Pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis (strategic decision-makers) yang menginspirasi dan mengorganisasi orang lain untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial.

19

Mobilisasi sumberdaya ialah pemanfaatan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, entah itu yang bersiat eksternal atau internal untuk mendukung dan mengembangkan suatu gerakan so-sial. Teori mobilisasi sumberdaya diatas akan memantau sejauh mana gerakan yang dilakukan Komunitas Kampung Buku bisa diterima oleh masyarakat serta dapat bertahan hingga sekarang ini

F. Metode Penelitian

F.1 Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah menyelidiki secara mendalam tentang suatu unit sosial dan menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut (Azwar, 2005: 8). Penelitian studi kasus melihat suatu unit sosial yang berdasarkan objek nyata atau secara empiris dalam penyelidikan suatu fenomena sosial. Fenomena sosial ini menyajikan gerakan literasi yang berupa komunitas baca di dalam masyarakat, adanya gambaran terperinci mengenai nilai dan hubungan.

Peneliti merasa bahwa menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mampu untuk menggali lebih dalam hal-hal yang tidak dapat diungkapkan lewat data angka, misalnya seperti perilaku dan pola pikir masyarakat khususnya masyarakat Cibubur.

Selain itu, peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan narasumber, dengan begitu data yang disajikan menjadi lebih mendetail, maka pendekatan kualitatif cocok untuk menggali informasi tersebut.

20

F.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni: wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai sumber data.

Peneliti memilih menggunakan wawancara sebagai sumber data, karena memiliki tingkat respons tertinggi dan memungkinkan untuk memberi pertanyaan yang paling panjang dan kompleks (Neuman, 2015: 377). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh satu atau lebih orang hadir, yaitu pewawancara dan narasumber. Demi mendapat data yang akurat dan mendalam, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan media komunikasi perantara antara peneliti dan narasumber. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai respon partisipan pada gerakan literasi kampung buku, dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.

Peneliti memilih melakukan Observasi sebagai sumber data, karena dapat mengamati dan mencatat sistematika fenomena yang akan diselidiki atau diteliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi dilapangan (Mardalis, 1995: 63). Observasi adalah hal penting dalam penelitian kualitatif, karena situasi empiris di lapangan dapat mempengaruhi keseluruhan hasil penelitian. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi Kampung Buku Cibubur setiap pekan dan mengikuti salah satu kegiatan rutin yang dilakukan, salah satunya Kumpul Minggu Sore. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan kegiatan melalui media sosial. Dengan begitu peneliti juga

21

dapat mengamati bagaimana interaksi mereka dengan anggota komunitas maupun dengan masyarakat di media sosial.

Peneliti memilih menggunakan dokumentasi sebagai sumber data, karena teknik ini diperlukan peneliti sebagai penunjang dari data wawancara dan observasi yang dikumpulkan. Teknik dokumentasi diperoleh dari data yang ada. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2013: 240) Data penunjang yang digunakan ialah seperti arsip dokumentasi ataupun data dan informasi resmi yang berkaitan dengan komunitas Kampung Buku Cibubur.

peneliti juga melakukan riset secara online dan menggunakan media sosial untuk memperoleh data secara praktis.

Data penelitian berasal dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi, serta peneliti juga menggunakan media sekunder berupa foto dan arsip video untuk mempermudah dalam mendeskripsikan data lapangan secara tertulis serta sistematis pada penelitian. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi-bagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto atau video dan data statistik.

F.3 Sumber Data a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dengan valid dan relavan yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari keterlibatan langsung oleh subjek

22

lapangan baik itu pengelola, pengunjung, masyarakat, maupun subjek penting lain yang memiliki keterkaitan dengan komunitas kampung buku.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, dapat disajikan dalam bentuk dokumentasi, bukum, jurnal, karya ilmiah, foto, video, pamphlet, dan dokumen lainnya yang menunjang penelitian.

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data didapatkan, apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda gerak, atau proses sesuatu, dan apabila menggunakan dokumentasi maka dokumen atau catatan peneliti yang menjadi sumber datanya. (Arikunto, 2002: 107).

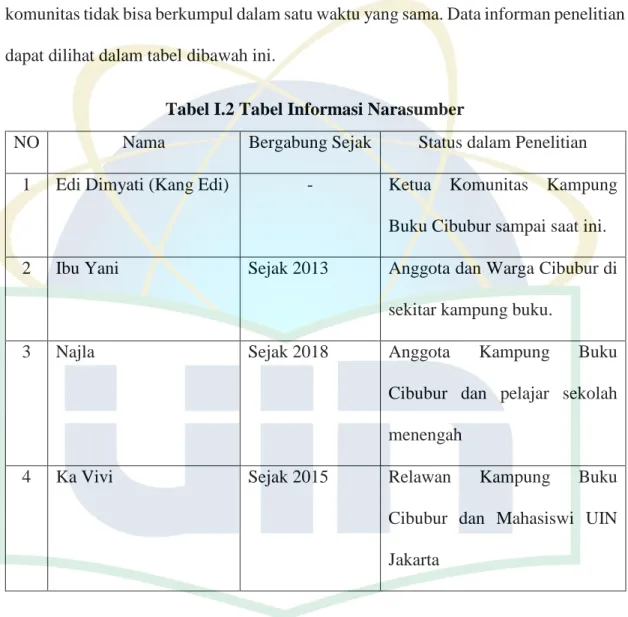

F.4 Strategi Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan strategi pemilihan dengan metode purposive sample. Dimana peneliti yakin dalam memilih informan tertentu yang memiliki informasi pada data yang peneliti butuhkan (Neuman, 2015:143). Hal ini demi mendapatkan informan yang dirasa sesuai dengan tujuan penelitian dan kompeten dalam bidang yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga mendatangi langsung Komunitas Kampung Buku Cibubur untuk meminja ijin penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih beberapa anggota kelompok dari

23

Kampung Buku Cibubur yang aktif, baik dalam mengikuti kegiatan rutin ataupun dalam partisipasi di media sosial Kampung Buku Cibubur. Hal tersebut dikarenakan dalam kunjungan peneliti saat observasi lapangan, kehadiran keseluruhan anggota komunitas tidak bisa berkumpul dalam satu waktu yang sama. Data informan penelitian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel I.2 Tabel Informasi Narasumber

NO Nama Bergabung Sejak Status dalam Penelitian 1 Edi Dimyati (Kang Edi) - Ketua Komunitas Kampung

Buku Cibubur sampai saat ini.

2 Ibu Yani Sejak 2013 Anggota dan Warga Cibubur di sekitar kampung buku.

3 Najla Sejak 2018 Anggota Kampung Buku

Cibubur dan pelajar sekolah menengah

4 Ka Vivi Sejak 2015 Relawan Kampung Buku

Cibubur dan Mahasiswi UIN Jakarta

F.5 Pengolahan dan Analisis Data

Dalam metode analisis ini, menurut Patton (dalam Moleong, 2001:103) analisis data adalah proses dalam menyusun urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu

24

pola, kategori dan uraian dasar. Data-data yang diolah akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan kualitatif yang bertujuan untuk menemukan permasalahan, serta menemukan solusi disertai dengan teori-teori yang mendukung.

Terdapat empat tahap dalam menganalisis data kualitatif, diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display data) dan kesimpulan (Bungin, 2003). Tahap pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data hasil wawancara peneliti dengan informan, sekaligus mengumpulkan dokumentasi yang diberikan oleh informan maupun hasil dari observasi. Tahap kedua memilah data yang dikumpulkan dari informan, dan juga data hasil dokumentasi untuk mendapatkan data terkait yang diperlukan penelitian. Data yang direduksi berupa cacatan hasil transkrip dari wawancara dengan para informan, beberapa data dokumentasi yang di peroleh peneliti dari informan maupun data hasil observasi yang didapat di lokasi penelitian.

Selanjutnya tahap ketiga, menyajikan data informasi yang tersusun dan sesuai dengan topik penelitian, lalu memberi kemungkinan adanya tindakan dalam penarikan kesimpulan. Tahap terakhir dilakukan setelah menemukan makna dari hasil data informasi yang disajikan, hasil tersebut dapat diambil kesimpulannya dengan mendeskripsikan sebaik mungkin.

F5. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun dengan beberapa bagian bab pembahasan yang sesuai dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

25

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini, penulis memulai dengan menguraikan pernyataan masalah atau latar belakang penelitian, sebab penelitian ini dibahas atau pertanyaan masalah, dan fungsi penelitian ini sebagai tujuan dan manfaat akademik. Selanjutnya penulis mendefinisikan teori mobilisasi sumberdaya oleh Anthony Oberschall, sebagai landasan utama dalam penelitian ini dengan menggunakan hasil tinjauan pustaka penelitian serta metode penelitian yang sesuai sistematika penulisan.

BAB II : DEFINISI, GERAKAN LITERASI DAN KOMUNITAS KAMPUNG BUKU CIBUBUR. Pada bab ini berisi deskripsi dasar yang membahas komunitas baca kampung buku dan sejarahnya, macam-macam kegiatan komunitas, manfaat, struktur, prestasi, dan informasi komunitas kampung buku Cibubur.

BAB III : MOBILISASI SUMBERDAYA PADA KOMUNITAS KAMPUNG BUKU CIBUBUR SEBAGAI GERAKAN LITERASI. Memaparkan keseluruhan hasil temuan data dan mencocokannya dengan mobilisasi sumberdaya dalam gerakan literasi di Kampung Buku Cibubur.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dikaji secara ringkas serta berisi saran dan masukan bagi penelitian

26 BAB II

Gerakan Literasi dan Komunitas Kampung Buku Cibubur

A. Gerakan Literasi di Jakarta

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa, diperlukan gerakan sebagai wadah aksi untuk perubahan sosial di masyarakat atau disebut sebagai gerakan sosial.

Gerakan sosial merupakan bentuk dorongan perubahan di dalam masyarakat. Gerakan sosial berlangsung dengan tindakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama untuk perubahan sosial di lingkungannya. Antony Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai suatu upaya untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action). (Martono, 2011). Gerakan sosial memiliki definisi yang beragam dan konsepsi gerakan sosial sebagai suatu fenomena atau keadaan sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, khususnya gerakan sosial dengan bingkai literasi.

Secara sosiologis, gerakan-gerakan literasi yang hadir di Indonesia. Tidak selamanya bertaut ataupun berada di kewewenangan satu pihak. Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diperbolehkan untuk melakukan gerakan literasi yang sesuai dengan kepentingan atau fokus bidang latar belakang masing- masing pihak. Hal ini didasari karena karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

Sehingga gerakan literasi akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

27

Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Makna literasi pada makhluk sosial mengacu dalam keilmuan yang didapat melalui proses membaca dan menulis yang diterapkan pada individu maupun lingkungan sekitar. Ketika kita berhadapan dengan ekspresi budaya atau ekspresi pemikiran, ada sikap yang akan dirasakan oleh diri sendiri yang berbeda dari orang lain alias kepekaan. Kepekaan untuk membuat seseorang berpikir kritis, mampu memecahkan masalah dan mengembangkan potensi seseorang di kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperlukan setidaknya ada rasa peka yang tidak perlu diucapkan pada hubungan antara metode tekstual dan praktiknya.

Tetapi, literasi idealnya adalah kemampuan untuk berefleksi secara kritis pada hubungan-hubungan tersebut. Karena peka dengan tujuan atau maksud tentang literasi itu bersiat dinamis-tidak statis dan juga dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan budaya atau lingkungan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta misalnya menggelar gerakan #BacaJakarta dari tahun 2019 lalu. Adapun program gerakan ini berisikan ajakan masyarakat untuk melakukan kegiatan membaca selama 30 hari dengan perhatiannya kepada anak-anak berusia 7-12 tahun. Melalui pendampingan anggota keluarga, sekolah, dan komunitas literasi yang tersebar di penjuru Jakarta, kegiatan literasi ini kemudian digencarkan (Dikutip pada laman https://kumparan.com/kabarjakarta/tingkatkan-minat-baca-anak-pemprov-dki-

galakkan-gerakan-bacajakarta-1sEPhg2e9Ms diakses pada 15 Maret 2021).

28

Tujuan dari digalakannya kegiatan ini untuk meningkatkan minat membaca dalam masyarakat. Dengan memulai dari lingkup sosial yang mikro: yakni keluarga, sebagai tempat dan wadah pembalajaran pertama anak-anak.

Pengertian literasi pada dasarnya selalu berbeda seiring perkembangan zaman, konsepsi literasi tidak hanya menyangkut mengenai bahasa atau tulisan. Namun, telah menyangkut pada dimensi moral dan keterampilan hidup. Secara ontologis konsep literasi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, (Faradina, 2017).

1. Literasi Awal / Dasar (basic literary) berhubungan dengan kemampuan panca indra yang diperoleh sedari kecil, seperti: berbicara, mendengar, berhitung, membaca dan menulis.

2. Literasi Kepustakaan (Library Literacy) kemampuan menyampaikan pemahaman dalam mengkategorikan bahan bacaan antara fiksi atau non-fiksi, sebagai pemahaman dalam pemanfaatan katalog serta aplikasi kodiffikasi koleksi 3. Literasi Media (Media Literacy) berhubungan dengan kemampuan dalam

memahami isi pokok yang dibingkai (framing) pada media massa.

4. Literasi Teknologi (Technology Literacy) berhubungan dengan kemampuan dalam memahami keberadaan serta nilai, fungsi dan manfaat pada teknologi.

5. Literasi Visual (Visual Literacy) berhubungan dengan pemahaman proyeksi antara literasi teknologi dan literasi media.

29

Pengertian diatas, dijelaskan bahwa definisi makna dari literasi tidak hanya difokuskan pada kegiatan menulis dan membaca. Pada perkembangannya, literasi bagi banyak orang terus berkembang menjadi makna yang dipahami secara konstektual.

Dispusip (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) melalui perangkat pemerintahannya menggencarkan program Baca Jakarta ini melalui Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sudin Pusip) Kota dan Kabupaten. Kemudian dari Sudin Pusip menggaet 30 komunitas literasi, parenting, dan pendidikan di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten. Hal ini bertujuan menjadikan mereka sebagai pihak yang memantau dan sekaligus inisiator dalam kegiatan membaca. Serta membuat publikasi atau pelaporan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan membaca.

Nantinya para peserta akan mengisi booklet digital yang akan menjadi panduan aktivitas keseruan membaca. Peserta dapat membaca koleksi buku yang tersedia di rumah atau memanfaatkan perpustakaan digital seperti iJakarta, iPusnas, Lets Read, dan perpustakaan digital lainnya.

Bahkan jika kita melihat lebih jauh lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengadakan program Bernama Gerakan Literasi Nasional (GLN) di tahun 2016 yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Adapun GLN ini nantinya akan mengoordinasikan pelbagai pegiat literasi yang dikelola unit-unit literasi yang ada di masyarakat, sebut saja misalnya, Direktorat

30

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD Dikmas). Sejak tahun 2015 mengajak unit-unit keluarga masyarakat untuk menggerakan kebudayaan literasi sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Di satu sisi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperluas gerakan program pemberdayaan literasi ini dengan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Bersama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, program ini menerbitkan buku-buku literasi penyampung Pendidikan bagi para siswa dengan memperhatikan dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Kemudian pada Tahun 2017, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menambah agenda literasi ini dengan Gerakan Satu Guru Satu Buku dengan target penerima manfaatnya guru. Guru dipercaya memainkan peran yang kondisional dalam meningkatkan kapasitas literasi untuk masyarakat.

Hal ini pada akhirnya akan memperbesar gerakan peduli literasi dalam masyarakat. Misalnya Komunitas 1001 Buku, mengumpulkan data para komunitas literasi yang ada di Jakarta Timur. Terdapat sembilan (9), komunitas literasi yang ditemukan. Hal ini bisa jadi lebih lantaran tidak semua komunitas literasi dapat terpublikasi secara massif. Sehingga hanya segelintir masyarakat saja yang mengetahui.

31

Tabel II.1 Komunitas Taman Baca Masyarakat di Jakarta Timur

Sumber : 1001buku.or.id, diakses pada 11 Maret 2021

Jika kita melihat data yang dirilis Kemendikbud pada 2019, Jakarta unggul dalam kebudayaan literasi. Dalam penelitian yang berjudul Indeks Aktivitas Literasi Membaca. Sebanyak 10 provinsi memiliki tingkat literasi yang unggul di antara 34

No Komunitas Literasi Alamat

1

Perpustakaan Dompet Sosial ALKAUTSAR (DSAK)

Warudhoyong, Kecamatan Jatinegara, Jak-Tim

2 Perpustakaan Yappika Jl. Pedati Raya No.20, Jak-Tim

3

Komunitas Kampung Keramat (K3)

Kampung Keramat, Cililitan, Jakarta

4 TBM Bale Baca Cikal 08 Kecamatan Cipinang Muara, Jak-Tim

5 TBM Saung Manggar

Taman Baca Manggar, III Pondok Kelapa, Jakarta Timur

6 Komunitas Kampung Buku

Jl. Taruna Jaya, Kel.Cibubur, Kec.Ciracas Jak-Tim

7

Community Development Fakultas Teknik UNJ

Kebon Jeruk, CIpinang Besar Utara, Jatinegara, Jak-Tim

8 Sanggar Daya Kemanusiaan

Jalan Pemancingan Bahri Kampung Sumur Utara, Jak-Tim

9 Rumah Main Fun House Jl. Raya Condet, Jak-Tim

32

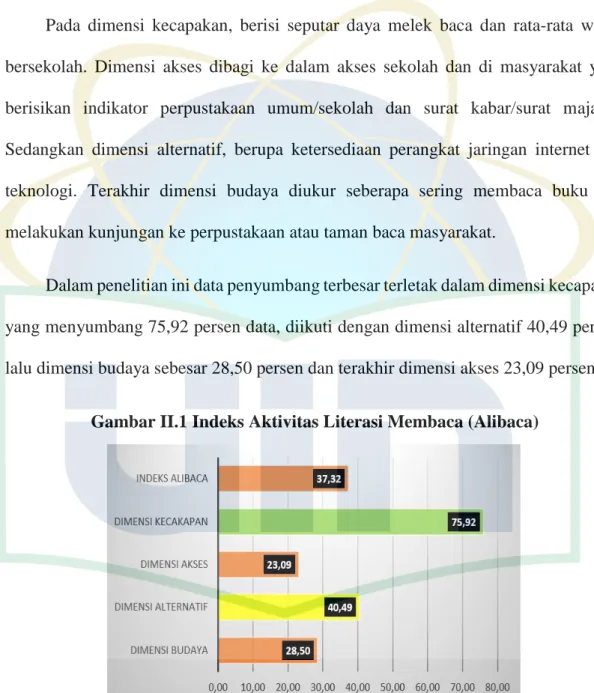

provinsi Indonesia yang lainnya. Adapun yang menjadi parameter dalam penelitian ini ialah dengan adanya 4 dimensi, yakni: dimensi akses, dimensi kecakapan, dimensi budaya, serta dimensi alternative.

Pada dimensi kecapakan, berisi seputar daya melek baca dan rata-rata waktu bersekolah. Dimensi akses dibagi ke dalam akses sekolah dan di masyarakat yang berisikan indikator perpustakaan umum/sekolah dan surat kabar/surat majalah.

Sedangkan dimensi alternatif, berupa ketersediaan perangkat jaringan internet dan teknologi. Terakhir dimensi budaya diukur seberapa sering membaca buku dan melakukan kunjungan ke perpustakaan atau taman baca masyarakat.

Dalam penelitian ini data penyumbang terbesar terletak dalam dimensi kecapakan yang menyumbang 75,92 persen data, diikuti dengan dimensi alternatif 40,49 persen, lalu dimensi budaya sebesar 28,50 persen dan terakhir dimensi akses 23,09 persen.

Gambar II.1 Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca)

Sumber : Puslidjakdikbud

33

Dimensi akses kembali lagi terangkat menjadi permasalah kendala utama dalam meningkatkan budaya literasi dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya upaya konkrit agar masyarakat memiliki akses bahan literasi yang lebih mudah dan inklusif yakni hanya 23,09 persen.

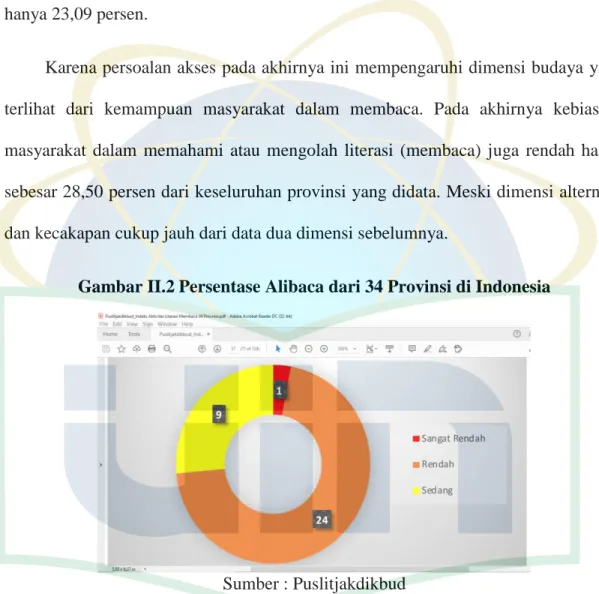

Karena persoalan akses pada akhirnya ini mempengaruhi dimensi budaya yang terlihat dari kemampuan masyarakat dalam membaca. Pada akhirnya kebiasaan masyarakat dalam memahami atau mengolah literasi (membaca) juga rendah hanya sebesar 28,50 persen dari keseluruhan provinsi yang didata. Meski dimensi alternatif dan kecakapan cukup jauh dari data dua dimensi sebelumnya.

Gambar II.2Persentase Alibaca dari 34 Provinsi di Indonesia

Sumber : Puslitjakdikbud

Di Indonesia dalam 34 provinsi, 9 provinsi (26%) berada pada kategori aktivitas literasi-sedang (angka indeks antara 40,01 – 60,00); 24 provinsi (71%) masuk kategori literasi-rendah (20,01 – 40,00); dan 1 provinsi (3%) masuk kategori literasi sangat-

34

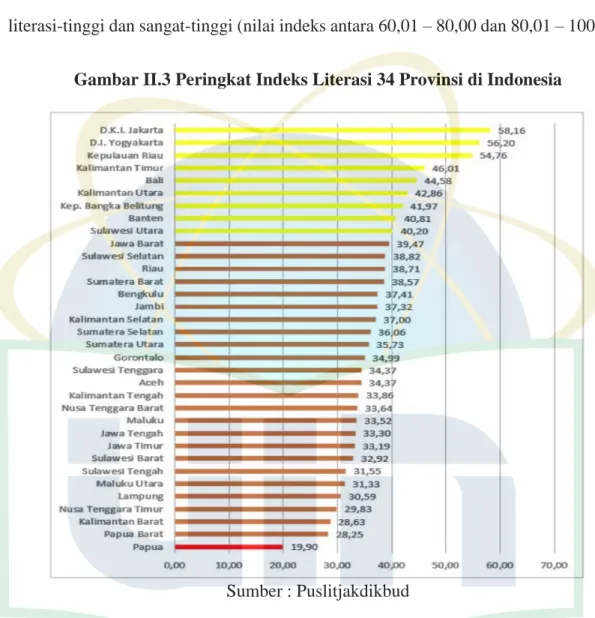

rendah (0 – 20,00). Artinya dari beberapa bagian provinsi berada pada tingkatan aktivitas literasi-rendah dan tidak ada provinsi yang masuk ke dalam tingkatan aktivitas literasi-tinggi dan sangat-tinggi (nilai indeks antara 60,01 – 80,00 dan 80,01 – 100,00).

Gambar II.3 Peringkat Indeks Literasi 34 Provinsi di Indonesia

Sumber : Puslitjakdikbud

Peringkat pertama dipegang oleh Jakarta dengan persentase literasi mencapai 58,16 persen. Dilanjut Yogyakarta dengan jumlah 56,20 persen. Lalu ada Riau dengan 54,76 persen, Kalimantan Timur dengan 46,01 persen. Sedangkan di posisi 8 dan 10 berada di wilayah Banten dan Jawa Barat dengan masing-masing memegang persentase 40,81 persen dan 39,47 persen.

35

Selain berbagai program literasi yang digencarkan di atas, dengan skalanya yang massif. Pemprov DKI juga menghadirkan perpustakaan kecil yang Bernama Pojok Baca di ruang-ruang publik. Pada fasilitas itu, masyarakat Jakarta dapat menyempatkan membaca buku di sela-sela aktivitasnya. Bahkan disebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada ragam kesempatan hadir di ruang publik itu untuk membaca (www.goodnewsfromindonesia.id)

Dalam peraturan daerah, kehadiran UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang dijabarkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Perpustakaan cukup jelas mengatur bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang gemar membaca.

Pada Pasal 8 UU Nomor 43/2007 misalnya, disebutkan kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, antara lain dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, menggalakkan promosi gemar membaca, serta menyelenggarakan perpustakaan umum dengan kekhasan daerah masing-masing. Penyelenggaraan perpustakaan umum tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Namun penjabaran dan pelaksanaan UU Perpustakaan di daerah sejauh ini belum merata. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, baru terdapat 70 peraturan daerah mengenai perpustakaan (JDIH Kemdagri, 2018), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga: 1). Sebanyak 31 Peraturan Derah (Perda) berisi mengenai

36

pembentukan organisasi perpustakaan; 2). Sebanyak 4 Perda mengenai pengaturan biaya administrasi pembuatan kartu anggota perpustakaan dan denda pengembalian buku yang terlambat; dan 3). Sebanyak 35 Perda mengenai pengelolaan dan pelayanan perpustakaan serta penumbuhan gemar membaca.

Sebelumnya survey dalam Perpustakaan Nasional pada tahun 2015, terdapat dua puluh delapan kota dan kabupaten yang mengindikasikan pengalokasian dana yang rendah untuk pembelian buku, yakni sebesar Rp.100.000/tahun. Jika dalam pusat kota dan kabupaten besar hanya serendah demikian, bagaimana kondisi masyarakat yang berada di pelosok-pelosok. Bisa jadi jauh lebih buruk ketimbang mereka yang berada di kota besar.

Di sisi lain, dalam survey Komite Buku Nasional yang dilakukan pada tahun 2016, masyarakat cuma memiliki judul buku yang tidak lebih dari 5 buku. Itu untuk masyarakat di kota besar, belum mereka yang berada di wilayah jauh dari berbagai akses kehidupan.

Jika mempertimbangkan lokasi perpustakaan provinsi maupun kota dan kabupaten, mereka semua terpusat hanya di sana saja. Untuk menjangkau masyarakat di pelosok hal ini sulit dilakukan. Meski akan ada segelintir orang atau kelompok masyarakat yang berupaya untuk menjadi perantara antara perpustakaan utama dengan masyarakat di pelosok-pelosok, yakni dengan membangun taman baca seadanya. Baik taman baca di tempat ataupun dilakukan secara mobile.

37

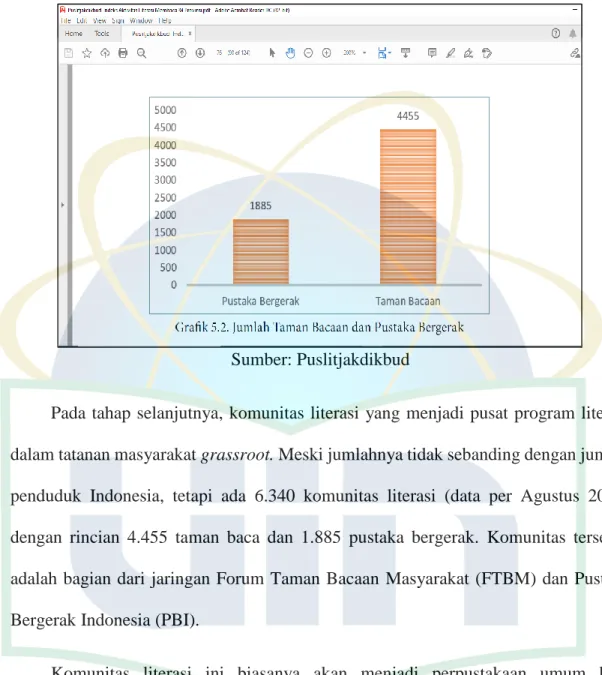

Gambar II.4 Jumlah Taman Bacaan dan Pustaka Bergerak

Sumber: Puslitjakdikbud

Pada tahap selanjutnya, komunitas literasi yang menjadi pusat program literasi dalam tatanan masyarakat grassroot. Meski jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia, tetapi ada 6.340 komunitas literasi (data per Agustus 2018) dengan rincian 4.455 taman baca dan 1.885 pustaka bergerak. Komunitas tersebut adalah bagian dari jaringan Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) dan Pustaka Bergerak Indonesia (PBI).

Komunitas literasi ini biasanya akan menjadi perpustakaan umum bagi masyarakat setempat dengan memberikan pelayanan berupa peminjaman buku beserta program-program pendampin belajar lainnya untuk anak, remaja bahkan orang dewasa sekalipun seperti belajar membaca-menulis, kesenian, sampai belajar bahasa asing.

Misalnya seperti taman baca masyarakat Jawara di Kota Serang, menyelenggarakan

38

‘gelar buku’, dongeng, serta hiburan edukasi untuk anak pada Minggu hari di bekas Istana Surosowan di Banten Lama. TBM lainnya khusus mendampingi anak-anak dari keluarga tidak mampu, seperti TBM Kawan Kami di sekitar Gang Dolly di Kota Surabaya yang mendampingi anak-anak di tempat eks-prostitusi, atau TBM Tanah Ombak yang membina anak-anak dari keluarga tidak mampu di Kota Padang. Ada juga perpustakaan berbasis komunitas sebagai wadah berkumpulnya mahasiswa untuk berdiskusi, mengadakan bedah buku, menonton film, bahkan konsultasi tugas akhir dan berlokasi di Nation Building Corner Library (NBCL), Kota Ternate.

Para relawan perpustakaan umum juga berupaya menggerakkan gerakan literasi di Tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Dengan menyelenggarakan kegiatan “Di Rumahku Ada Buku”, dengan menyediakan rak buku dan pinjaman buku secara teratur pada serratus rumah di Kelurahan Parit Mayor. Bahan bacaan yang terdiri dari buku anak-anak dan buku untuk orang dewasa (religi).

Lambat laun, pemerinta desa wilayah setempat juga akan menampung aspirasi dan mengusurkan dukungan program beserta lengkap dengan anggaranya. Adapun dukungan yang dilakukan biasanya berupa pembelian sarana-prasarana seperti papan tulis, ATK, rak buku, hingga paling sederhana sekalipun juga akan didukung. Selain itu juga pihak pemangku kekuasaan atau pemilik komunitas literasi juga mengajak relawan-relawan rekrutan yang diambil dari masyarakat setempat atau wilayah lain.

Biasanya menagajak remaja-remaja usia SMP dan SMA, serta mahasiswa. Dengan

39

harapan apa yang mereka pelajari di komunitas literasi atau program literasi ini bisa juga diimplementasikan di wilayah lain dan menambah laju literasi di Indonesia.

Misalnya pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah pegiat komunitas literasi ke Istana Negara pada perayaan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2017.

(https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/13213921/jokowi.rayakan.hari.pendidi kan.nasional.bersama.pegiat.gemar.membaca.se-indonesia, diakses pada 4 Janurari 2021) Lewat undangan ini, presiden memperkenalkan kebijakan Pustaka bebas pajak atau Literacy Free Cargo. Pemerintah melalui kebijakannya untuk membebaskan biaya pengiriman buku pada tanggal 17 setiap bulannya. Hal ini pemerintah mengajak PT Pos sebagai mitra pengantaran paket buku untuk mensukseskan program ini. Sejak Mei 2017 sampai Oktober 2018, tercatat PT Pos telah mengirimkan 45.252 paket buku dengan berat 289 ton, dan biaya pengiriman sebesar 13,5 miliar rupiah.

Kemudian di momen pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar beralih ke wilayah daring dengan pemaksimalan jaringan internet untuk Pendidikan. Internet seringkali dianggap lebih dari cukup untuk melakukan penelusuran terkait materi pembelajaran. Informasi yang disediakan juga sangat berlimpah baik yang disediakan oleh pemerintah berupa materi e-book hingga oleh individu-individu tertentu.

Menangani permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan program-program pendukung kegiatan belajar mengajar tanpa harus tatap muka dengan orang lain.

Seperti Guru Berbagi yang dapat diakses melalui https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/

40

dan berkerja sama dengan TVRI untuk menayangkan program tersebut di televisi serta program-program lainnya.

Akan tetapi penerapannya kurang memadai lantaran tidak semua masyarakat memiliki akses yang memadai untuk menggunakan perangkat teknologi dan jaringan internet yang cukup. Sehingga menambah lagi permasalahan yang ada dalam memeberikan pembelajaran jarak jauh. Maka, dibutuhkan bahan pustaka tambahan yang selain mudah diakses juga terjamin kredibilitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) menjelaskan bahwa kegiatan belajar jarak jauh akan difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan perpustakaan daerah, taman baca masyarakat, dan pihak-pihak swadaya lainnya. Dengan menghadirkan modul pembelajaran dan memfasiliasi sarana- prasarana teknologi seperti menyediakan modul mandiri dan buku sebagai bahan pembelajaran luring di daerah yang tidak tersedia listrik. Aritnya pemerintah berupaya optimalisasi bahan literasi di masyarakat setempat untuk Pendidikan formal maupun non-formal.

Sehingga dalam momen pandemi seperti ini pemaksimalan komunitas literasi seperti taman baca masyarakat (TBM) sangat diperlukan dalam menunjang tingkat literasi atau pendidikan pada umumnya. TBM memiliki tanggung jawab besar untuk melebarkan sayap dalam mendayagunakan dan mendistribusikan koleksi yang dimiliki

41

demi mencapai pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat di sekitarnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi seputar materi sekolah, TBM juga bisa menjadi salah satu ajang rekreasi yang sehat bagi anak ketika sedang jenuh di rumah dan para pengelolanya, yakni para ahli informasi dapat menjadi edukator bagi masyarakat untuk senantiasa lebih melek teknologi dan informasi.

TBM dalam (Listiawati, 2010) dijelaskan sebagai berikut: Karakteristik TBM : a) Posisi dan keberadaan TBM di suatu daerah bukan sekadar untuk memfasilitasi masyarakat dalam peminjaman buku, lebih dari itu TBM adalah sebagai community library; b) Koleksi yang jumlahnya cenderung terbatas dan umumnya sedikit dengan kegiatan pengorganisasian yang tidak sekompleks perpustakaan; dan c) Berisi berbagai macam kegiatan yang fokus perihal pengembangan kemampuan membaca dan keterampilan bekal hidup. Sedangkan perpustakaan memiliki karakteristik yang berbeda, yakni : a) Jumlah koleksi yang lazimnya banyak dengan pengorganisasian yang lebih sistematis karena biasanya sesuai dengan pedoman katalogisasi atau pun klasifikasi yang ada; b) Manajemen pelayanan yang lebih terarah dan berada pada suatu aturan tertentu sehingga sangat berfokus pada kepuasan pengguna; c) Kegiatan lebih terbatas dibandingkan TBM karena sebagian besar terpusat pada layanan sirkulasi dan layanan informasi

42 B. Komunitas Kampung Buku Cibubur

Kampung buku didirikan oleh Edi Dimyati pada 23 Januari 2010. Berlokasi di Jl. Abdurrahman RT.015, RW. 05, No.56 Kelurahan Cibubur Jakarta Timur. Kampung Buku didirikan oleh Edi Dimyadi atas keprihatinannya karena tidak ada perpustakaan umum di lingkungan rumahnya. Edi Dimyatti merupakan lulusan dari jurusan ilmu pepustakaan, Fakultas Ilmu Teknologi dan Komunikasi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Gambar II.5 Kampung Buku dengan pondasi bambu pada tahun 2010

Sumber: Facebook Kampung Buku, diambil Maret 11 2021

Fenomena Kampung Buku ini di gagas oleh Edi Dimyati ketika melihat ketiadaan perpustakaan umum di lingkungan rumahnya. Edi Dimyati adalah lulusan sarjana sekaligus jurnalis di media kompas saat itu, dengan memanfaatkan ruang lingkup pada profesinya ia juga mengembangkan website kampung buku serta sistem informasi berbasis online untuk memperluas informasi mengenai komunitasnya. Terbentuknya kampung buku di latarbelakangi oleh banyaknya koleksi buku yang dimililki oleh Edi