TINJAUAN PUSTAKA

Murbei (Morus alba L.)Tanaman murbei berasal dari Cina, tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 m diatas permukaan laut (dpl) dan memerlukan cukup sinar matahari. Tanaman murbei berbentuk perdu, tingginya mencapai 5–6 m. Di Indonesia terdapat sekitar 100 varietas murbei. Beberapa varietas tanaman murbei yang tumbuh dan berkembang dengan baik di Jawa Barat diantaranya murbei varietas Kanva-2 (400-1200 dpl), Cathayana (200-500 dpl), Multicaulis (700-1200 dpl), Lembang (200-500 dpl) (Sunanto 1997). Berdasarkan Systema Nature 2000 (Brands 1989) tanaman murbei termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi

Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Urticalis,

famili Moraceae, genus Morus dan species Morus alba L. Daun Murbei

Tanaman murbei berdaun tunggal dan terletak pada cabang spiral. Tulang daun berada di bagian bawah dan terlihat jelas. Bentuk dan ukuran daun bermacam-macam, tergantung jenis dan varietasnya. Murbei varietas Kanva mempunyai daun berbentuk jantung, ujung runcing, pangkal daun rata dan tepi daun bergerigi runcing tumpul. Warna daun hijau tua, susunan tulang daun menyirip dengan tekstur permukaan atas daun kasap dan bawah daun halus. Tipe daun tunggal dengan indeks P/L daun 1,27 dan panjang tangkai daun rata-rata 2,40 cm. Daun murbei rasanya pahit (Pudjiono & Septina 2008).

Daun murbei yang selama ini digunakan sebagai pakan dalam budidaya ulat sutera memiliki khasiat sebagai obat. Daun murbei dapat menurunkan glukosa darah, bersifat diuretik dan menurunkan tekanan darah (Sianghal et al. 2001). Daun murbei juga dapat meredakan gejala gelisah (Yadav et al. 2008). Hahm et al. (2008) melakukan penelitian mengenai manfaat daun murbei yang dapat menurunkan tekanan darah sistol dan diastol. Penelitian dilakukan terhadap tikus dan hasilnya signifikan. Selain itu daun murbei juga dapat mengurangi perkembangan lesi aterosklerosis pada tikus dengan cara meningkatkan resistensi LDL terhadap oksidasi (Enkhma et al. 2008).

Kandungan klorofil daun murbei varietas Kanva adalah 844 ppm (Kusharto

et al. 2008). Kandungan klorofil daun murbei varietas ini paling tinggi

dibandingkan verietas Multicaulis (682 ppm), Lembang (420 ppm), dan

Cathayana (324 ppm). Daun murbei mengandung air sebesar 74,43%, protein

sebesar 8,45%. Selain itu kandungan serat kasar daun murbei varietas ini sebesar 6,34% (Nurdin et al. 2009)

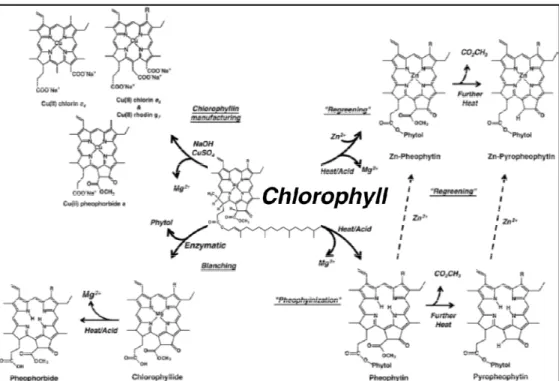

Klorofil dan Turunannya

Menurut Harbone (1987) klorofil merupakan katalisator dalam proses fotosintesis yang memiliki peranan penting dan berada di alam sebagai pigmen hijau dalam semua jaringan tumbuhan yang berfotosintesis. Gross (1991) menjelaskan bahwa klorofil berfungsi menangkap energi cahaya untuk mengubah karbondioksida menjadi karbohidrat. Karbohidrat dibentuk dalam tumbuhan yang berklorofil melalui reaksi CO2 dan H2O dengan bantuan sinar

matahari yang disebut sebagai proses fotosintesis (Winarno 2008).

Klorofil a dan klorofil b terdapat pada semua tumbuhan hijau dengan perbandingan 3:1 pada tumbuhan tinggi. Kondisi pertumbuhan dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi perbandingan tersebut (Gross 1991). Menurut Sweetman (2005) berat molekul klorofil a adalah 893,5 dan klorofil b adalah 907,51. Klorofil a dan b terdapat dalam tumbuhan, ganggang dan bakteri, sedangkan klorofil c, d dan e terdapat dalam ganggang (Hendry & Houghton 1996).

Tabel 1 Kandungan klorofil berbagai daun tumbuhan

No Jenis Sayuran Kadar Klorofil (ppm) daun

a b Total Rasio a:b

1 Daun singkonga 2853,2 1114,3 3967,5 2,6:1 2 Daun katuka 1688,1 513,9 2202,0 3,3:1 3 Daun kangkunga 1493,5 519,9 2013,5 2,9:1 4 Daun bayama 1205,0 255,9 1460,9 4,7:1 6 Kacang panjanga 169,1 55,5 224,6 3,0:1 7 Buncisa 57,0 18,5 75,4 3,1:1 8 Seladaa 482,7 148,6 631,3 3,2:1 9 Daun kemangia 842,7 479,6 1322,7 1,8:1 10 Daun poh-pohana 1495,4 587,1 2082,5 2,5:1 11 Cincau hijaub 1300 408,7 1708,8 3,2:1

12 Daun murbei var. Kanvab 651,7 192,5 844,2 3,4:1

13 Daun pegaganb 612,5 219,0 831,5 2,8:1

Sumber: aAlsuhendra (2004), bKusharto et al. (2008)

Jenis dan kandungan klorofil dalam jaringan tanaman tergantung pada spesies, varietas dan tempat tumbuh. Klorofil dapat ditemukan pada daun dan permukaan batang yaitu di dalam spongi di bawah kutikula. Oleh sebab itu sayuran lebih banyak mengandung klorofil dibandingkan dengan buah-buahan yang telah matang (Alsuhendra 2004).

Klorofil secara struktural merupakan porfirin yang mengandung cincin dasar tetrapirol yang berikatan dengan ion Mg2+. Cincin dasar isosiklik yang

kelima berada dekat dengan cincin pirol ketiga. Substituen asam propionat diesterifikasi pada cincin keempat oleh gugus fitol, suatu diterpen alkohol (C20H39OH) yang bersifat hidrofobik. Jika gugus ini dihilangkan dari struktur

intinya maka klorofil berubah menjadi turunannya yang bersifat hidrofilik. Klorofil merupakan ester dan larut dalam pelarut organik (Gross 1991).

Kelabilan yang ekstrim merupakan karakteristik penting dari klorofil. Klorofil sensitif terhadap cahaya, panas, oksigen, degradasi kimia yang meliputi reaksi feofitinisasi, reaksi pembentukan chlorophyllide dan reaksi oksidasi. Klorofil dapat berubah menjadi turunannya baik secara in vivo maupun in vitro (Gross 1991).

Reaksi feofitinisasi adalah reaksi pembentukan pheophytin yang berwarna hijau kecoklatan. Reaksi ini terjadi karena ion Mg di pusat molekul klorofil terlepas dan diganti oleh ion H. Denaturasi protein pelindung dalam kloroplas mengakibatkan ion magnesium mudah terlepas dan diganti oleh ion hidrogen membentuk pheophytin. Reaksi pembentukan chlorophyllide terjadi pada hampir semua tumbuhan hijau dimana terdapat enzim klorofilase yang dapat menghidrolisis gugus fitol dari klorofil sehingga terlepas membentuk

chlorophyllide (Gross 1991).

Reaksi oksidasi dibagi menjadi reaksi oksidasi non enzimatik dan oksidasi enzimatik. Reaksi oksidasi non enzimatik terjadi karena pemanasan dan selama penyimpanan. Kecepatan degradasi oksidatif meningkat sejalan dengan lamanya pertambahan waktu blansir dan penyimpanan. Pengaruh blansir tampak dalam dua hal. Pertama, blansir menginaktivasi enzim-enzim yang membantu degradasi klorofil, sehingga klorofil lebih stabil. Kedua, blansir dalam waktu yang lebih lama, meskipun menginaktivasi enzim, tetapi merangsang reaksi oksidasi yang mengakibatkan kehilangan klorofil. Waktu blansir yang paling optimum adalah 45 detik sampai 1 menit, dimana aktivasi enzim dan peransang reaksi oksidasi dihambat. Reaksi oksidasi enzimatik terjadi dengan adanya enzim lipoksigenase (linoleat oksidoreduktase) yang terdapat disebagian besar sayuran dan buah-buahan. Enzim lipoksigenasi diidentifikasi sebagai enzim yang memberikan pengaruh pemucatan pada klorofil a dan klorofil b dengan kehadiran lemak dan oksigen (Eskin 1979 diacu dalam Prangdimurti 2007).

Turunan klorofil diantaranya:

1. Chlorophyllide, reaksi pembentukan chlorophyllide terjadi pada hampir semua tumbuhan hijau dimana terdapat enzim klorofilase yang dapat menghidrolisis gugus fitol dari klorofil sehingga terlepas membentuk chlorophyllide.

Chlorophyllide merupakan senyawa berwarna hijau mempunyai sifat spektral

yang sama dengan klorofil tetapi lebih larut dalam air. Chlorophyllide juga dapat kehilangan ion magnesium yang diganti dengan ion hidrogen membentuk pheophorbide. Klorofil dapat dengan mudah dihirolisis menghasilkan chlorophyllide dan fitol pada kondisi asam maupun basa.

2. Pheophytin a dan b merupakan turunan klorofil bebas magnesium, dimana

pheophytin a dan b secara mudah diperolah dari klorofil dengan perlakuan

asam, sehingga melepaskan magnesium. Reaksi terjadi 1 sampai 2 menit menggunakan HCl dengan konsentrasi 13%. Kecepatan terbentuknya

pheophytin merupakan reaksi ordo pertama terhadap konsentrasi asam.

Warna hijau dari sayuran dengan cepat berubah dari hijau terang menjadi hjau kecoklatan karena pemanasan dan penyimpanan. Asam-asam yang terbentuk adalah asam asetat dan asam pirolidon karboksilat (Gross 1991). 3. Pheophorbide a dan b adalah klorofil terhidrolisis tanpa fitol (chlorophyllide)

yang juga bebas Mg. Pheophorbide dihasilkan dari klorofil dengan suasana asam (HCl 30%) atau chlorophyllide yang diasamkan (Gross 1991)

4. Pyrochlorophyll, turunan pyro dari klorofil atau turunannya adalah senyawa yang kehilangan gugus karboksimetoksi (-COOCH3) pada C-10 dari cincin

isosiklik, suatu gugus yang diganti oleh hidrogen. Klorofil a, methyl

chlorophyllide a, pheophytin a atau methyl pheophorbide a bila dipanaskan

pada 1000C menghasilkan turunan pyro oleh dekarbometoksilasi (Gross 1991)

Menurut Gross (1991) klorofil a berwarna hijau kebiruan (blue-yellow) dan klorofil b berwarna hijau kekuningan (yellow-green). Warna hijau yang tampak pada klorofil dikarenakan klorofil menyerap secara kuat pada area merah dan biru pada spektrum tampak. Klorofil a bersifat kurang polar serta larut dalam alkohol, eter dan aseton sedangkan klorofil b bersifat lebih polar serta dalam keadaan murni sedikit larut dalam petroleum eter namun tidak larut dalam air. Klorofil b dan pheophytin b larut dalam alkohol, eter, aseton dan benzene, serta dalam keadaan murni tidak larut dalam petroleum eter dan air. Chlorophyllide dan pheophorbide tidak larut dalam pelarut organik tetapi larut air. Klorofil a dan

klorofil b bersifat fluoresen dalam larutan (Kusumaningsih 2003; Clydesdale et al. 1969 diacu dalam Nurdin 2009).

Gambar 1 Struktur kimia klorofil beserta turunannya (Ferruzzi & Blakeslee 2006) Muchtadi (1992) menjelaskan bahwa protein dari senyawa kompleks pada sayuran yang mengandung klorofil akan mengalami denaturasi selama perebusan sehingga klorofil akan dibebaskan. Klorofil yang bebas tersebut sangat tidak stabil dan Mg2+ yang terdapat di dalamnya dapat dengan mudah

digantikan oleh H+. Hal ini menyebabkan warna sayuran yang semula hijau

berubah menjadi kecoklatan karena terbentuknya pheophytin (Ferruzzi & Schwartz 2001). Warna hijau terang (bright green) dari sayuran segar menunjukkan kualitas daun yang dipengaruhi oleh umur (aging), pH, panas, kompleks metal, oksidasi, enzim dan fermentasi. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi warna alami klorofil yaitu menyebabkan degradasi klorofil (Hutchings 1994). Perubahan warna inilah yang harus diperhatikan dalam mengolah produk-produk yang mengandung klorofil. Warna merupakan salah satu karakteristik penilaian pertama konsumen dalam membeli produk makanan yaitu 45% dari keseluruhan mutu makanan (Eskin 1979 diacu dalam Kandiana 2010).

Manfaat Klorofil bagi Kesehatan

Hasil penelitian Kumar et al. (2004) menunjukkan bahwa klorofil dan beberapa turunannya memiliki kemampuan antioksidatif baik secara in vitro maupun in vivo. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Marquez

et al. (2005) dan Ferruzzi et al. (2002) yang menunjukkan bahwa klorofil dan

turunannya memiliki kemampuan antioksidan dan antimutagenik. Kemampuan klorofil dan turunannya dimanfaatkan juga sebagai pewarna makanan, penghilang bau badan (Limantara 2009) dan antikanker (Breinholt et al. 1995; Hasegawa et al. 1995; Keller et al. 1996 & Tassetti et al. 1997; Barder et al. 2006).

Klorofil dan turunannya seperti pheophytin, pyropheophytin, pheophorbide dan chlorophyllide telah menunjukkan antimutagenik secara in vitro melawan mutagen seperti 3-methylcholanthrene, N-methyl-N’-nitri-N’-nitrosoguanidine (MNNG) dan aflatoksin B1 (Dashwood et al. 1991). Klorofil dan chlorophyllin juga telah menunjukkan efek antikarsinogenik pada hewan coba, dalam hal ini dalam melawan karsinogen seperti alfatoksin B1 (Breinholt et al. 1995), 1,2

dimethylhydrazine (Robins & Nelson 1989) dan dibenzopyrene (Reddy et al.

1999). Mekanisme kerja antimutagenik dan antikarsinogenik dari klorofil dan

chlorophyllin tidak diketahui, diduga sifat antioksidan dari klorofil atau chlorophyllin yang berperan disini. Kemungkinan lain adalah pembentukan

kompleks antara mutagen atau karsinogen dengan klorofil atau chlorophyllin yang akan menginaktivasi mutagen atau karsinogen. Berdasarkan Physicians

Desk Reference (PDR) for Nutritional Supplement klorofil dan chlorophyllin dapat

dijadikan sebagai suplemen makanan (Hendler & Rorvik 2001). Cu-Turunan Klorofil

Manfaat Cu (Tembaga) bagi Tubuh

Cu atau tembaga merupakan salah satu zat gizi mikro essensial yang berfungsi sebagai bagian dari enzim dalam tubuh. Tembaga terlibat dalam pembentukan energi di dalam mitokondria melalui transport elektron protein. Tembaga yang berada dalam sel darah merah sebagian besar berbentuk metaloenzim superoksida dismutase yang berfungsi sebagai antioksidan serta membantu sintesis melanin dan katekolamin. Tembaga dalam seruloplasmin berperan pada proses oksidasi besi sebelum ditransportasikan ke dalam plasma (Anderson 2004).

Tembaga dalam enzim metaloprotein berperan pada proses sintesis protein kompleks jaringan kolagen di dalam kerangka tubuh dan pembuluh darah serta pada proses sintesis pembawa rangsangan saraf (neurotransmitter) seperti noradrenalin dan neuropeptida seperti ensefalin (Almatsier 2009). Beberapa enzim yang mengandung tembaga lainnya adalah tirosinase untuk memproduksi pigmen dalam epidermis, urikase pada metabolisme asam urat di dalam hati dan ginjal, lisis oksidase dalam kondensasi asam amino, amino oksidase pada plasma dan jaringan ikat, serta tiol oksidase dalam pembentukan ikatan disulfida (Garrow & James 1993). Orang dewasa mengandung tembaga sekitar 100 mg yang umumnya terikat terhadap sekitar 30 jenis enzim dan protein (Buttriss & Hughes 2000).

Menurut Anderson (2004) defisiensi tembaga dikategorikan sebagai anemia, neutropenia dan kelainan skeletal terutama demineralisasi. Selain itu defisiensi tembaga diduga menyebabkan subperiosteal hemorrhage,

depigmentasi rambut dan kulit. Namun belum ada bukti spesifik tentang defisiensi tembaga yang terjadi pada manusia. Penyakit Menkes yang merupakan kelainan genetik dapat menyebabkan defisiensi tembaga.

Angka Kecukupan Gizi untuk tembaga belum ditentukan di Indonesia karena kekurangan tembaga karena makanan jarang terjadi. Jumlah tembaga yang aman dikonsumsi yang ditentukan oleh Amerika Serikat adalah sebesar 1,5-3 mg sehari (Almatsier 2009). Keputusan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan menyebutkan bahwa batas maksimum Cu yang diizinkan terdapat dalam suplemen makanan sebanyak 3 mg/hari (BPOM RI 2005). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan UL-nya yaitu sebesar 10 mg/hari (Young

et al. 2001).

Nekrosis hati atau sekrosis hati merupakan akibat dari kelebihan tembaga secara kronis yang menumpuk di dalam hati. Kelebihan tembaga dapat terjadi karena konsumsi suplemen tembaga atau penggunaan alat memasak dari tembaga terutama pada saat memasak cairan bersifat asam. Konsumsi sebanyak 10-15 mg perhari dapat menyebabkan muntah dan diare (Almatsier 2009). Penyakit Wilson merupakan penyakit yang ditandai dengan akumulasi tembaga yang berlebih di dalam jaringan tubuh seperti mata sebagai hasil dari defisiensi genetik pada sintesis seruplasmin hati. Penyakit ini biasanya terjadi

pada orang yang melakukan diet vegetarian ketat karena sayuran dan buah sedikit sekali mengandung tembaga (Anderson 2004).

Cu-Turunan Klorofil

Logam Zn, Cu, Fe, Ni dan Co adalah logam yang biasa digunakan untuk membentuk kompleks turunan klorofil atau molekul porfirin. Namun yang umum digunakan dalam hubungannya dengan kesehatan adalah logam Zn dan Cu. Zn dan Cu bersama dengan kompleks cincin porfirin membentuk suatu ikatan kuat yang lebih tahan panas dan asam dibandingkan dengan klorofil asal. Beberapa penelitian yang menggunakan sayuran telah membuktikan hal tersebut (Canjura

et al. 1999). Laborde dan Von elbe (1994) menyatakan bahwa ion logam tidak

bereaksi dengan klorofil alami, namun hanya bereaksi dengan turunan klorofil. Berbagai penelitian in vitro menunjukkan bahwa klorofil dan turunannya dapat digunakan sebagai antikanker, antiimflamasi dan antioksidan. Hasil penelitian membuktikan bahwa Cu-chlorophyllin mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan klorofil alami (Marquez et al. 2005) dan turunan klorofil alami (Ferruzi et al. 2002). Hal ini menandakan pentingnya logam terikat dalam porfirin. Prangdimurti (2007) juga menyatakan bahwa ekstrak daun suji dengan kadar klorofil 0,082 mg/ml, klorofil suji dan Cu-Chlorophyllin dengan kadar klorofil semuanya setara 0,041 mg/ml mampu menghambat oksidasi LDL secara in vitro sebesar 54%, 40% dan 100% secara berturut-turut. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa Cu-Chlorophyllin memiliki aktivitas menahan oksidasi LDL yang lebih besar dibandingkan dengan klorofil alami. Hasil penelitian Nurdin (2009) memperkuat pernyataan tersebut dimana bubuk ekstrak Cu-turunan klorofil sebanyak 16,7 mg/kg BB/hari lebih berpotensi mencegah pembentukan lesi aterosklerosis dibanding dengan klorofil alami maupun klorofil komersil.

Karakteristik fisiko-kimia bubuk Cu-turunan klorofil dari daun murbei varietas Kanva (Nurdin et al. 2009) dan daun cincau hijau (Premna oblongifolia Merr.) (Nurdin 2009 dan Kandiana 2010) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Karakter fisiko-kimia bubuk Cu-turunan klorofil Karakteristik Bubuk Cu-turunan klorofil

daun cincau hijaua,b

Bubuk Cu-turunan klorofil daun cincau hijauc

Rendemen (%) 14,20 5,325

-pH 7,64 6,275 6,48

Kelarutan (%) 98,04 93,44 62,99

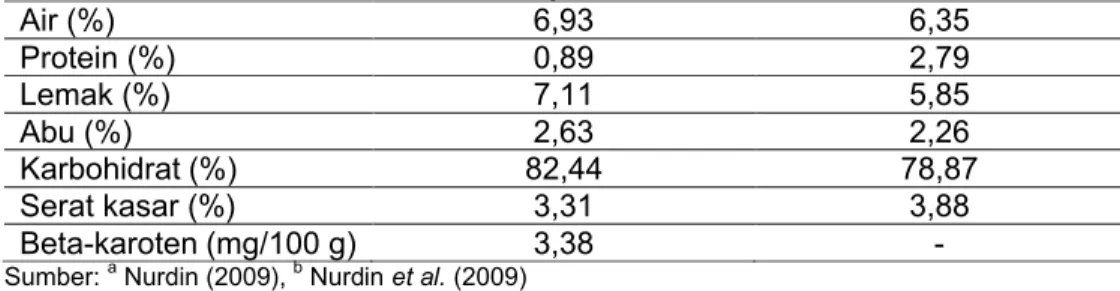

Selain itu Nurdin (2009) dan Nurdin et al. (2009) juga melakukan uji warna, analisis proksimat, analisis serat kasar dan kandungan beta karoten bubuk Cu-turunan klorofil daun cincau hijau dan daun murbei. Uji warna dilakukan pada bubuk Cu-turunan klorofil sebelum dan sesudah dipanaskan. Tingkat kecerahan dan kekuningan relatif stabil, penurunan hanya terjadi pada tingkat kehijauan namun relatif kecil.

Tabel 3 Nilai uji proksimat, serat makanan dan beta-karoten bubuk Cu-turunan klorofil daun cincau hijau dan daun murbei

Jenis Analisis

Bubuk Cu-turunan klorofil daun cincau

hijaua

Bubuk Cu-turunan klorofil daun murbeib

Air (%) 6,93 6,35 Protein (%) 0,89 2,79 Lemak (%) 7,11 5,85 Abu (%) 2,63 2,26 Karbohidrat (%) 82,44 78,87 Serat kasar (%) 3,31 3,88 Beta-karoten (mg/100 g) 3,38

-Sumber: aNurdin (2009), bNurdin et al. (2009)

Nurdin et al. (2009) melakukan uji fitokimia terhadap bubuk Cu-turunan klorofil daun murbei. Tanin, steroid dan glikosida merupakan zat fitokimia yang paling dominan (positif sangat kuat). Selain itu kandungan alkaloid, saponin dan flavonoidnya tergolong positif kuat sekali. Bubuk Cu-turunan klorofil ini juga mengandung sedikit (positif lemah) fenolik dan triterpenoid.

Zat fitokimia memiliki potensi sebagai obat alternatif untuk meningkatkan derajat kesehatan. Alkaloid memiliki manfaat bagi tubuh untuk menghilangkan rasa sakit (analgesik), menurunkan tekanan darah dan antimalaria. Glikosida dapat dijadikan sebagai obat jantung, melancarkan buang air kecil, mengencerkan dahak dan prekursor hormon steroid. Manfaat saponin adalah menstimulasi jaringan tertentu seperti epitel hidung, bronkus, dan ginjal. Stimulasi pada ginjal diduga menimbulkan efek diuretika (Sirait 2007). Tanin merupakan senyawa polifenol dari kelompok flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, anti peradangan dan antikanker. Tanin pada umumnya dimanfaatkan sebagai pengencang kulit dalam kosmetik (Yuliarti 2008). Sifat tanin dapat menciutkan dan mengendapkan protein dari larutan dengan membentuk senyawa yang tidak larut (Sirait 2007). Kandungan tanin dalam bubuk Cu-turunan klorofil juga menjadi nilai tambah tersendiri. Tanin dapat

digunakan untuk membunuh bakteri Stroptococcus pyogenes dan Pasteurella

multicida secara in vitro (Siswantoro 2008).

Uji Toksisitas

Toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Setiap zat kimia pada dasarnya bersifat racun, namun keracunan ditentukan oleh dosis dan cara pemberian. Setiap zat kimia, termasuk air, dapat ditentukan dosisnya yaitu dosis kecil yang tidak berefek sama sekali atau dosis besar yang dapat menimbulkan keracunan dan kematian (Darmansjah 1995).

Penilaian keamanan suatu obat atau zat kimia merupakan bagian penting dari toksikologi, karena setiap zat kimia yang baru disintesis dan akan dipergunakan harus diuji toksisitas dan keamanannya. Sebelum percobaan toksikologi dilakukan sebaiknya telah ada data mengenai identifikasi, sifat obat dan rencana penggunaannya. Data ini dapat dipakai untuk mengarahkan percobaan toksisitas yang akan dilakukan. Tujuan utama percobaan toksisitas akut adalah mencari efek toksik, sedangkan tujuan utama percobaan toksisitas kronik ialah menguji keamanan obat atau zat kimia. Menafsirkan keamanan obat atau zat kimia untuk manusia dapat dilakukan melalui serangkaian percobaan toksisitas terhadap hewan. Istilah menafsirkan ini digunakan, karena ekstrapolasi dari data hewan ke manusia tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan segala faktor perbedaan antara hewan dan manusia. Pendekatan penilaian keamanan obat atau zat kimia dapat dilakukan dengan tahapan berikut: (1) menentukan LD50; (2) melakukan percobaan toksisitas

subakut dan kronik untuk menentukan no effect level; dan (3) melakukan percobaan karsinogenisitas, teratogenitas dan mutagenisitas yang merupakan bagian dari screening rutin mengenai keamanan (Darmansjah 1995).

Metoda uji BSLT (Brine Shrimp Lethality Test)

BSLT merupakan salah satu metoda screening bahan yang berpotensi sebagai tanaman berkhasiat serta merupakan metode screening farmakologi awal yang relatif murah dan telah teruji hasilnya dengan tingkat kepercayaan 95% (Meyer et al. 1982). Metode ini menggunakan larva udang laut (Artemia

salina Leach.) sebagai bioindikator. Larva udang laut merupakan organisme

sederhana dari biota laut yang sangat kecil dan mempunyai kepekaan yang cukup tinggi terhadap toksik (Parwati & Simanjuntak 1998; Carballo et al. 2002). Telurnya memiliki daya tahan hidup selama beberapa tahun dalam keadaan

kering. Telur udang dalam air laut akan menetas menjadi larva dalam waktu 24-28 jam (Pujiati 2002). Bila bahan yang diuji memberikan efek toksik terhadap larva udang laut, maka hal itu merupakan indikasi awal dari efek farmakologi yang terkandung dalam bahan tersebut. Metode ini juga banyak digunakan dalam berbagai analisis biosistem seperti analisis terhadap residu pestisida, mikotoksin, polusi, senyawa turunan morfin, dan karsinogenik dari phorbol ester (Meyer et al. 1982).

Hasil uji toksisitas dengan metode BSLT dapat diketahui dari jumlah kematian larva udang akibat pengaruh ekstrak atau senyawa bahan alam tumbuhan tertentu dari dosis yang telah ditentukan dengan melihat nilai LC50

(lethal concentration). Apabila nilai LC50 kurang dari 1000 ppm, ekstrak tumbuhan

tersebut dikatakan toksik. Tingkat toksisitas tersebut akan memberi makna terhadap potensi aktivitasnya sebagai antikanker. Metode BSLT ini mempunyai keunggulan yaitu waktu pelaksanaan cepat, biaya relatif murah, praktis, tidak memerlukan teknik aseptis, tidak memerlukan perawatan khusus, menggunakan sampel relatif sedikit, tidak memerlukan serum hewan. Prinsip uji BSLT adalah mencari hubungan antara konsentrasi larutan fraksi atau ekstrak terhadap respon kematian larva udang (Meyer et al. 1982).

Suplemen Makanan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM RI) mendefinisikan suplemen makanan sebagai produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi makanan, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain (berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan) yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi (BPOM RI 2005).

Suplemen makanan berfungsi sebagai zat tambahan yang berguna untuk memperbaiki dan mengingkatkan daya tahan tubuh. Zat aktif yang dikandungnya hanya mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh, tidak dapat mengobati atau mencegah suatu penyakit. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk mengklaim suplemen sebagai obat (Sudarisman 1997; Winarno & Kartawidjajaputra 2007), namun suplemen makanan dapat mencantumkan klaim kesehatan pada labelnya (Winarno & Kartawidjajaputra 2007). Penggunaan produk suplemen dalam kebutuhan sehari-hari masih diperbincangkan oleh para ahli. Anjuran penggunaan suplemen hanya diberikan bila asupan zat gizi seseorang tidak mencukupi kebutuhannya (Loni 2001).

Peraturan Perundang-undangan dibidang Suplemen Makanan menyatakan bahwa suplemen makanan harus memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan serta standar dan persyaratan yang ditetapkan; (b) Kemanfaatan yang dinilai dari komposisi dan atau didukung oleh data pembuktian; (c) Diproduksi dengan menerapkan Cara Pembuatan yang Baik; (d) Penandaan yang harus mencantumkan informasi yang lengkap, obyektif, benar dan tidak menyesatkan; (e) Dalam bentuk sediaan pil, tablet, kapsul, serbuk, granul, setengah padat dan cairan yang tidak dimaksud untuk pangan. Selain itu, suplemen makanan harus diproduksi dengan menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu sesuai dengan Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia atau standar lain yang diakui (BPOM RI 2005).

Komposisi suplemen makanan merupakan susunan kualitatif dan kuantitatif bahan utama dalam suplemen makanan. BPOM RI telah menetapkan daftar batas maksimum per hari untuk penggunaan vitamin, mineral, asam amino dan bahan lain yang diizinkan serta bahan (tumbuhan, hewan, mineral) yang dilarang dalam suplemen makanan. Vitamin, mineral dan asam amino yang diizinkan terdapat dalam suplemen makanan diantaranya vitamin A, B1, B2,B3, B6, B12, D, E, C, K, beta karoten, biotin asam folat, besi, boron, fosfor, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, molibdium, selenium, tembaga, vanadium, iodium, zink, inositol, glutamine, glutation, karnitin, ko enzim Q 10. Kolin, l-arginin, leusin, lisin, metal sistein, taurin dan tirosin. Bahan lain yang diizinkan diantaranya bioflavonoid, citosan, fluor, glukosamin, kafein, kondroitin sulfat, metilsulfonilmetan dan silika (BPOM RI 2005).