LAPORAN KERJA PRAKTEK

STUDI FAKTOR-FAKTOR FISIK OSEANOGRAFI PADA

HABITAT PENELURAN PENYU HIJAU (Chelonia mydas) DI

PANTAI BATU HIU KABUPATEN PANGANDARAN

Dilaksanakan dan disusun sebagai salah satu Studi Akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman

oleh :

Jusac Rabin Sinaga NIM. H1K012022

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO 2015

i

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI FAKTOR-FAKTOR FISIK OSEANOGRAFI PADA

HABITAT PENELURAN PENYU HIJAU (Chelonia mydas) DI

PANTAI BATU HIU KABUPATEN PANGANDARAN

oleh :

Jusac Rabin Sinaga NIM. H1K012022

Disetujui tanggal ...

Mengetahui

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Pembimbing

Dr. Ir. H. Isdy Sulistyo, DEA Hartoyo, S.Pi., M.T.

ii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv KATA PENGANTAR ... v I. PENDAHULUAN ... 1 1.1.Latar Belakang ... 1 1.2.Perumusan masalah ... 3 1.3.Tujuan ... 4 1.4.Manfaat ... 4

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1.Karakteristik Penyu Hijau. ... 5

2.2.Ancaman Habitat ... 7

2.3.Deskripsi Tempat Penelitian ... 8

III. MATERI DAN METODE ... 10

3.1.Materi penelitian ... 10

3.1.1 Alat ... 10

3.1.2. Bahan ... 10

3.2.Metode penelitian ... 10

3.2.1. Penentuan lokasi penelitian ... 10

3.2.2. Pengukuran Jarak Pasang Tertinggi Terhadap Habitat Peneluran ... 11

3.2.3. Pengukuran kemiringan pantai ... 11

3.2.4. Analisis Karakteristik Sedimen ... 12

3.3.Waktu Dan Tempat ... 13

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 14

4.1. Pembahasan ... 14

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 21

5.1. Kesimpulan ... 21

5.2. Saran ... 21

DAFTAR PUSTAKA ... 22

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ... 10 Tabel 2. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ... 10

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Morfologi Penyu ... 6 Gambar 2. Habitat Peneluran Telur ... 12 Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Pantai Batu Hiu ... 13

v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiratTuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek yang berjudul Studi Karakteristik Habitat Peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) Di Pantai Batu Hiu Kabupaten Pangandaran. Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Kerja Praktek ini dilakukan di Pantai Batu Hiu, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tujuan dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui karakteristik pantai tempat peneluran penyu dan mengetahui faktor lingkungan yang berpengaruh peneluran penyu. Penulis berharap semoga laporan ini berguna sebagai penambah sumber informasi ilmiah, baik untuk penulis maupun pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Kelompok Pelestari Biota Laut (KPBL) konservasi Penyu di Pantai Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, kepada Dosen Pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan dan bimbingannya, kepada Orang tua dan seluruh keluarga serta kerabat dekat yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan kerja praktek ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun..

Purwokerto, 20 Maret 2015

vi

Abstrak

Kerja Praktek ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor fisik oseanografi habitat peneluran penyu hijau (Chelonia mydas) di Pantai Batu Hiu Kabupaten Pangandaran. Pengamatan dilaksanakan pada Tanggal 20-23 Mei 2015. Lokasi Pantai Batu Hiu berada Di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian menggunakan metode survey dengan pengamatan secara insitu. Kemudian dilakukan penentuan lokasi penelitian, pengukuran jarak pasang tertinggi terhadap habitat peneluran, pengukuran kemiringan pantai, dan analisis karakteristik sedimen. Faktor-faktor fisik oseanografi Pantai Batu Hiu yaitu lebar supratidal rata-rata sebesar 26,75 m sedangkan lebar intertidal rata-rata sebesar 12,55 m. Kemudian, hasil pengukuran tinggi gelombang pasang rata-rata sebesar 90,88 cm dan rata rata tinggi gelombang surut sebesar 62,66 cm. Pada pengukuran kemiringan pantai berkisar antara 2,94 - 5,81 % dan hasil data presentase kategori sedimen berukuran sedang sebesar 85,43% sedangkan, kategori sedimen berukuran halus sebesar 14,33% dan kategori sedimen berukuran debu sebesar 0,24%. Berdasarkan data yang didapatkan karakteristik fisik Pantai Batu Hiu sesuai untuk habitat peneluran penyu Hijau (Chelonia mydas).

vii

Abstract

This study aimed to describe the physical oceanographic factors nesting habitat of Sea Green Turtle (Chelonia mydas) in Pantai Batu Hiu Kabupaten Pangandaran. The observation was conducted on May, 20-23 2015. At Pantai Batu Hiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. The research method used survey method with in situ observations. Then do the research location determination, measurement of the distance of the highest tides on nesting habitat, coastal slope measurement, and analysis of sediment characteristics. Physical factors oceanography Pantai Batu Hiu which are supratidal wide average of 26.75 m while the width of the intertidal average of 12.55 m. Then, the measurement results of high tide average of 90.88 cm and the average height of 62.66 cm backwash. On the beach slope measurements ranged from 2.94 to 5.81% and the percentage of data categories sized sediment at 85.43% while, the category of sand sized sediment at 14.33% and the category measuring the clay sediment of 0.24%. Based on data obtained Pantai Batu Hiu physical characteristics appropriate for Sea Green Turtle nesting habitat (Chelonia mydas).

1

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70 % terdiri dari laut dan 15.508 pulau serta memiliki sumberdaya hayati yang tidak ternilai. Perairannya merupakan wilayah yang unik, dimana wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Indonesia juga kaya akan hayati laut yang langka di dunia, salah satunya penyu, yang di dunia ini terdapat tujuh jenis penyu, enam jenis diantaranya di ketahui terdapat perairan Indonesia yakni penyu penyu hijau (Chelonia mydas), Penyu sisik (Eretmochelys imbricate) Penyu lekang (Lepidochelys olivacea), Penyu pipih (Natator depressus), Penyu tempayan (Caretta caretta), penyu belimbing (Dermochelys coriacea) sedangkan penyu kempi (Lepidochelys kempi) hanya ditemukan di perairan Florida dan laut Mexsiko (Dahuri, 2003). Semua jenis penyu termasuk dalam biota yang telah dilindungi. Penyu pipih dan penyu sisik dilindungi berdasarkan SK Menteri Kehutanan NO. 882/kpts-11/1992, penyu belimbing dilindungi berdasarkan SK Menteri KehutananNo. 327/kpts/Um/5/1978, penyu lekang dan penyu tempayan dilindungi berdasarkan SK menteri Kehutanan No. 716/kpts/Um/1980, sedangkan penyu hijau baru masuk daftar biota yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan PP No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbahan dan satwa liar.

Musim bertelur penyu terjadi sepanjang tahun, tiap penyu akan bertelur sekitar 4 sampai 6 kali setiap tahunnya dengan interval masa peneluran selama 12 sampai 14 hari. Meskipun demikian, pada musim-musim tertentu, biasanya selama 2 sampai 5 bulan dalam setahun terjadi aktivitas penyu bertelur melimpah (Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, 2009). Di Indonesia, peneluran penyu paling melimpah terjadi pada musim kemarau, yaitu antara bulan Juli dan Oktober (Widodo, 1998).

2

Ketika akan bertelur, hanya penyu betina yang naik ke lokasi peneluran, sedangkan penyu jantan berada di daerah sub-tidal.

Penyu hijau (Chelonia mydas) merupakan jenis penyu yang paling sering ditemukan dan hidup di laut tropis. Dapat dikenali dari bentuk kepalanya yang kecil dan paruhnya yang tumpul. Ternyata nama penyu hijau bukan karena sisiknya berwarna hijau, tapi warna lemak yang terdapat dibawah sisiknya berwarna hijau. Tubuhnya bisa berwarna abu abu, kehitam-hitaman atau kecoklatcoklatan. Daging jenis penyu inilah yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia terutama di Bali. Mungkin karena orang memburu dagingnya maka penyu ini kadang-kadang pula disebut penyu daging dan berat penyu hijau dapat mencapai 400kg (Nuitja, 1992). Penyu hijau bertelur mulai matahari tenggelam, dan paling banyak di temukan antara jam 21.00 sampai 02.00. Tahapan proses bertelur penyu hijau diawali dengan induk penyu hijau menuju pantai, dan naik ke pantai, selanjutnya akan bergerak memilih pasir yang cocok untuk membuat sarang. Setelah menemukan pasir yang dianggap cocok, penyu betina akan membuat lubang pasir untuk tumpuan tubuhnya (body pit), dilanjutkan dengan menggali sarang telur di dalam body pit. Penyu menyukai pantai berpasir tebal dengan latar belakang vegetasi Pandanus tectorius dengan kerapatan tinggi memberikan naluri kepada penyu untuk bertelur (Bustard, 1972).

Populasi penyu hijau di Indonesia terus menurun, penurunan populasi penyu hijau di alam disebabkan oleh pencurian telur dan anak penyu semakin meningkat, lalu lintas air yang semakin ramai oleh para nelayan serta para pengunjung dan banyaknya vegetasi yang rusak akibat terjadinya abrasi yang mengakibatkan terjadinya degradasi habitat penyu dan yang paling mengkhawatirkan yaitu kerusakan habitat yang disebabkan oleh kegiatan yang menguntungkan manusia tanpa memerdulikan sustainable development dengan memerhatikan kesehatan lingkungan dan kelangsungan

3

makhluk hidup yang terdapat di laut. Selain itu, kelemahan manajerial dari pemerintah daerah untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang lebih kompeten, lalu karena kekurangan alokasi dana, sarana-prasarana yang minim dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola penyu hijau. Padahal manfaat penyu hijau dalam sektor ekonomi sangat menguntungkan, karena bagian-bagian tubuh dari penyu bisa dimanfaatkan contohnya lemak penyu ini digunakan untuk kosmetik, dagingnya bisa di konsumsi dalam bentuk sate, lalu telurnya juga bisa dikonsumsi, selain itu penyu itu sendiri sering dijadikan suatu hiasan ruangan yang indah dan khas. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya konservasi penyu hijau, selain untuk melestarikan penyu hijau itu sendiri, manfat dari penyu hijau ini bisa menambah pendapatan untuk sektor ekonomi. Salah satu upaya mengurangi penurunana populasi penyu hijau adalah dengan melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap habitat tempat bertelur penyu hijau. Salah satu tempat yang menjadi lokasi peneluran penyu hijau adalah pantai Batu Hiu Pangandaran. Dari informasi yang didapat dari penduduk sekitar, daerah ini banyak ditemukan penyu betina dewasa yang mendarat dan bertelur.

1.2. Perumusan masalah

Pantai Batu hiu Pangandaran merupakan salah satu habitat peneluran penyu yang berada di Jawa Barat, menurut informasi yang di dapat, ada 4 jenis penyu yang bertelur di pantai Batu hiu Pangandaran, yaitu penyu pipih, penyu sisik, penyu hijau dan penyu temapayan. Setiap spesies penyu memiliki faktor-faktor fisik oseanografi di habitat peneluran yang berbeda. Sampai saat ini belum adanya informasi ilmiah tentang faktor-faktor fisik oseanografi habitat peneluran penyu di pantai Batu Hiu Pangandaran, sehingga menggugah penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor fisik oseanografi habitat peneluran penyu di pantai Batu Hiu Pangandaran.

4 1.3. Tujuan

Tujuan dari kerja praktek ini yaitu :

a. Mendeskripsikan faktor-faktor fisik oseanografi habitat peneluran penyu hijau (Chelonia mydas) di Pantai Batu Hiu Kabupaten Pangandaran.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi informasi ilmiah yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama faktor-faktor fisik oseanografi yang mendukung habitat peneluran penyu hijau (Chelonia mydas), serta mampu menjadi informasi akademik yang bermanfaat bagi akademisi maritim Indonesia.

5

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Penyu Hijau.

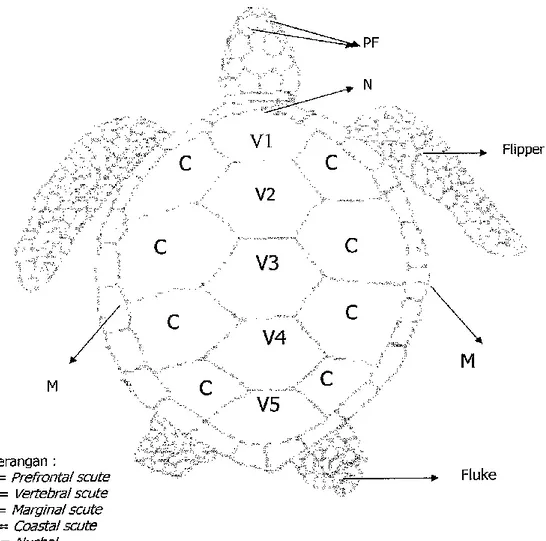

Ciri morfologi penyu hijau menurut Hirt (1971) dan Bustard (1972), adalah terdapatnya sepasang prefrontal atau sisik pada kepala. Memiliki sisik perisai punggung (dorsal shield) yang tidak saling berhimpit, mempunyai empat pasang sisik samping yang tesusun bujur pada permukaan kepala dari arah kepala ke ekor (costal scute), dimana pasangan sisik samping pertama tidak menyentuh Nuchal. Pada bagian pinggir karapas terdapat 12 pasang Marginal Scute , kaki depan berbentuk pipih seperti dayung, terdapat sebuah kuku pada kaki depan yang besar (Tanjung, 2001).

Klasifikasi penyu hijau menurut Linneaus dalam Hirth (1971) adalah sebagai berikut : Phyllum : Chordata

Sub phylum : Vertebrata Class : Reptilia Sub Class : Anapsida

Ordo : Testudinata (Hirth, 1971) Sub Ordo : Cryptonia

Super Family : Chelonioidae Family : Cheloniidae Genus : Chelonia

6

Gambar 1. Morfologi Penyu Sumber : Chelonia agassazi Boc (1868)

Kemiringan pantai sangat berpengaruh pada banyaknya banyaknya penyu yang membuat sarang. Semakin curam pantai maka akan semakin besar pula energi penyu yang diperlukan untuk naik bertelur dan semakin sulit penyu melihat objek yang berada jauh di depan, karena mata penyu hanya mampu berakomodasi dan melihat dengan baik pada sudut 150" ke bawah (Symthe dalam Sani, 2004). Menurut Nuitja (1992), penyu hijau menyukai daerah berkemiringan 30" untuk bertelur serta diatas pasang surut antara 30-80 meter, memiliki butiran pasir tertentu yang mudah digali dan secara naluriah dianggap aman untuk bertelur.

7 2.2. Ancaman Habitat

Ada banyak faktor yang dapat mengancam habitat penyu, perlu diketahui bahwa penyu adalah hewan yang banyak di temukan bertelur di beberapa pesisir pantai di Indonesia sejak dahulu. Ini menegaskan perairan Nusantara menjadi jalur migrasi penting bagi populasi penyu di muka Bumi. Para peneliti memperkirakan setiap tahun sekitar 30.000 penyu hijau ditangkap di Baja, California dan lebih dari 50.000 penyu laut dibunuh di kawasan Asia Tenggara (khususnya di Bali, Indonesia) dan di Pasifik Selatan. Di banyak negara, anak-anak penyu laut ditangkap, diawetkan dan dijual sebagai cendera mata kepada wisatawan. Lalu pengambilan secara tidak langsung yang di setiap tahunnya ribuan penyu hijau terperangkap dalam jaring penangkap. Penyu laut merupakan reptile dan mereka bernafas dengan paru-paru, sehingga saat mereka gagal untuk mencapai permukaan laut mereka mati karena tenggelam.

Penyu membutuhkan wilayah pantai yang sepi termasuk tidak adanya penyinaran atau cahaya lampu, serta tidak ada aktivitas pergerakan yang dapat mengganggunya saat bertelur. Penyu betina diketahui sangat peka terhadap cahaya. Gangguan sedikit saja dapat membuatnya membatalkan membuat sarang dan bertelur di pantai. Oleh karena itu, meningkatnya aktivitas masyarakat dan wisatawan yang semakin banyak berdatangan telah menjadi ancaman bagi penyu hijau. Pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan rusaknya pantai-pantai yang penting bagi penyu hijau untuk bertelur. Demikian juga habitat tempat penyu hijau mencari makan seperti terumbu karang dan hamparan lamun laut terus mengalami kerusakan akibat sedimentasi atau pun pengrusakan oleh manusia. Meningkatnya pembangunan rumah wisata (cottage) pinggir pantai juga turut mengakibatkan berkurangnya ruang tempat bertelur penyu hijau untuk mendarat dan bertelur.

8

Selain itu, perubahan kondisi alami lingkungan pantai juga dapat memengaruhi penyu untuk urung mendarat dan menitipkan telurnya di garis pantai. Berkurangnya kerapatan vegetasi pantai akibat abrasi dan juga keberadaan predator alami seperti biayak, kadal, tikus, burung laut, kepiting, dan ikan yang memangsa tukik (anak penyu yang baru menetas) adalah faktor lain yang mengancam habitat dan populasi penyu hijau. Terlebih lagi, kadal, tikus, biawak bahkan bisa melacak telur penyu yang tertimbun dalam pasir. Penyu laut dapat mengeluarkan lebih dari 150 telur per sarang dan bertelur beberapa kali selama musimnya, agar semakin banyak penyu yang berhasil mencapai tingkat dewasa. Ancaman dari pemangsa alami mengakibatkan keseimbangan antara penyu laut dan pemangsanya dapat menjadi lawan bagi keberlanjutan hidup penyu saat pemangsa baru diintroduksi atau jika pemangsa alami tiba-tiba meningkat sebagai hasil dari kegiatan manusia. Seperti yang terjadi di pantai peneluran di Guianas, kini anjing menjadi ancaman utama bagi telur dan penetasan. Belum lagi penyakit di sejumlah pulau di Kepulauan Hawai, hampir 70% dari penyu hijau yang terdampar terkena fibropapillomas, yaitu penyakit tumor yang dapat membunuh penyu laut. Sampai saat ini, penyebab tumor belum diketahui.

2.3. Deskripsi Tempat Penelitian

Batu Hiu merupakan tempat wisata yang terletak di Kota Ciamis, yang langsung menghadap Samudera Indonesia, dengan koordinat 7° 41' 32" S, 108° 32' 9" E. Batu hiu berjarak sekitar 14 km dari pangandaran. Terletak di Desa Ciliang Kecamatan Parigi, kurang lebih 14 km dari Pangandaran ke arah Selatan. Pantai ini dinamakan Batu Hiu karena ada batu yang terlihat di laut ini dan menyerupai sirip ikan hiu. Kira-kira 15 kilometer ke arah barat dari Batu Hiu disana kita dapat menjumpai penangkaran penyu hijau yang dikelola oleh Kelompok Pelestari Biota Laut (KPBL) Batu Hiu. Penangkaran

9

penyu hijau merupakan salah satu objek wisata edukasi di daerah pangandaran, disana pengunjung dapat mengetahui beberapa jenis penyu serta perkembang biakannya.

10

III.

MATERI DAN METODE

3.1. Materi penelitian 3.1.1 Alat

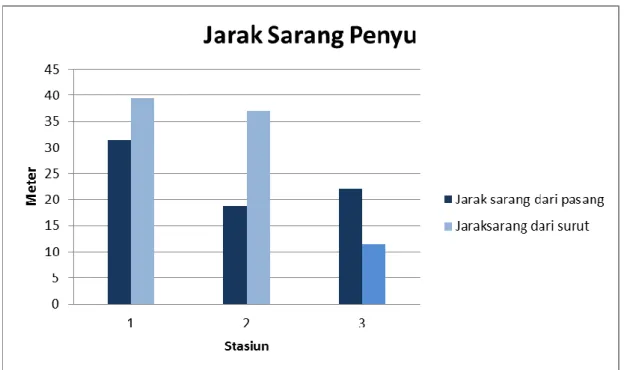

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan untuk pengukuran panjang dan lebar pantai, sudut kemiringan pantai, suhu dan pengambilan sampel substrat, menghitung tutupan vegetasi dan peralatan untuk analisis substrat di laboratorium dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian

No. Nama alat Fungsi

1. GPS Menentukan lokasi penelitian

2. Kamera Dokumentasi

3. Meteran gulung Mengukur panjang dan lebar pantai

4. Termometer Menungukur temperatur 5. Busur derajat Mengukur kemiringan 6. Kantong Plastik Menampung sampel substrat 7. Skop kecil Mengambil substrat

8. Sieve shaker Mengukur sedimen

3.1.2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian

No Nama Bahan Fungsi

1 Pasir Pantai Sampel yang di Uji

2 Air Tawar Proses pengayakan sampel

3.2. Metode penelitian

3.2.1. Penentuan lokasi penelitian

Metode penelitian menggunakan metode survei, dimana dilakukan pengamatan secara insitu. Penentuan lokasi stasiun menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan kerapatan vegetasi dan sudut kemiringan pantai secara visual. Setiap stasiun dibagi menjadi dua zona, yaitu : (A). Zona supratidal dan (B). zona intertidal, dengan tiga kali ulangan pada setiap stasiun.

11

3.2.2. Pengukuran Jarak Pasang Tertinggi Terhadap Habitat Peneluran

Pengukuran panjang pantai untuk mengetahui gambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat dan karakteristik pantai habitat peneluran penyu, pengukuran panjang pantai di ukur dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan pengukuran lebar pantai dilakukan dengan menggunakan meteran, yaitu jarak antara vegetasi terakhir yang ada di pantai dengan batas pantai yang masih terkena pengaruh air laut. Pengukuran lebar pantai diukur dari batas pasang terendah hingga batas vegetasi terdekat dari laut. Pengukuran panjang pantai menggunakan roll meter 100 m pada saat terjadinya pasang tertinggi, diukur dari titik daerah yang masih terpengaruh oleh air laut hingga tempat sarang telur (Basyari, dkk. 2011).

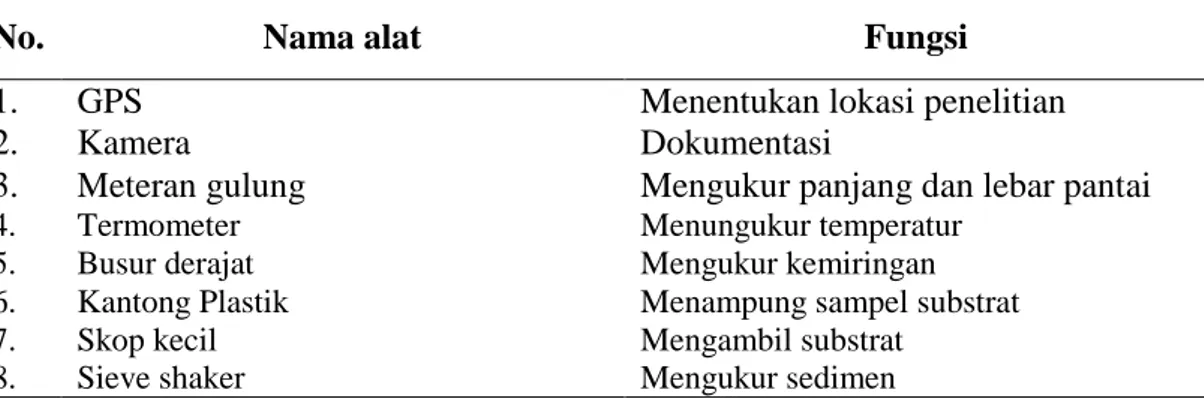

3.2.3. Pengukuran kemiringan pantai

Pengukuran kemiringan pantai dilakukan dengan menggunakan roll 100 m dan tongkat berskala serta mistar segitiga. Proyeksi dimulai dari batas vegetasi terluar kemudian proyeksi dilanjutkan sampai pantai pertama kali basah oleh gelombang air laut dengan rumus Arc tan (a/b)0 , dimana a adalah tinggi tongkat sampai batas meteran

yang di tandai dan membentuk sudut 900 terhadap tongkat yang tegak lurus dengan garis horizontal pulau dan b adalah panjang tali yang diikatkan pada batas vegetasi dari garis pantai (Basyari, dkk. 2011).

12

Gambar 2. Kemiringan Pantai Dimana : tan α =

α = arctan

Keterangan : α = Sudut kemiringan pantai (°) H = Tinggi total pantai (a+b+c+d) D = Jarak datar total pantai (1+2+3+4) 3.2.4. Analisis Karakteristik Sedimen

Ukuran butir pasir digunakan sebagai data pelengkap dan perbandingan. Pengukuran butiran pasir difokuskan untuk mendapatkan persentase berat masing- masing ukuran diameter butiran pasir berdasarkan metode Buchanan (Holme and Mc Intyre, 1984). Sampel sedimen diambil menggunakan metode pengambilan secara in situ kemudian, disimpan kedalam plastik zip lalu sampel sedimen dibawa ke Laboratorium Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.

13

Jenis analisis untuk mendapatkan ukuran butir meliputi analisis ayakan dan analisis hidrometer. Metode pengayakan substrat sedimen dilakukan dengan cara penyaringan (sieve) menggunakan sieve shaker. Cara pengayakan dengan gerakan melempar, dalam metode ini sampel terlempar keatas secara vertikal dengan sedikit gerakan melingkar sehingga menyebabkan penyebaran pada sampel terjadi pemisahan secara menyeluruh, pada saat yang bersamaan sampel yang terlempar keatas akan berputar (rotasi) dan jatuh diatas permukaan ayakan, sampel dengan ukuran yang lebih kecil dari lubang ayakan akan melewati saringan dan yang ukuran lebih besar akan dilemparkan ke atas lagi dan begitu seterusnya (Zulfikar, 2010).

3.3. Waktu Dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Tanggal 20-23 Mei 2015. Lokasi Pantai Batu Hiu berada Di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Berada di titik koordinat 070 41’ 32” S, 1080 32’ 9” E. Seperti pada gambar 3.

14

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pantai Batu Hiu berada Di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Berada di titik koordinat 70 41’ 32” S, 1080 32’ 9” E. Batu hiu berjarak sekitar 14 km dari objek wisata pangandaran ke arah selatan. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan metode survey, dimana dilakukan pengamatan secara in situ penentuan lokasi stasiun menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan kerapatan vegetasi dan sudut kemiringan pantai secara visual.

Pantai Batu Hiu memiliki karakteristik pantai yang landai dan berpasir hitam keabu-abuan dan mengandung pasir besi. Vegetasi disekitarnya nampak secara visual berkisar dari lebat hingga jarang dan di dominasi oleh tumbuhan pandan laut (pandanus odoratissima) yang cenderung disukai oleh penyu untuk membuat sarang untuk menetaskan telurnya dan memiliki karaskteristik gelombang yang besar serta memiliki rerata elevasi pantai sebesar 20,9 m dari permukaan laut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan didapatkan tipe pantai dari Pantai Batu Hiu merupakan kawasan dengan pantai yang panjang, memiliki kelandaian yang cocok untuk habitat peneluran penyu dan vegetasi yang sangat cocok untuk habitat penyu bertelur. Pengukuran panjang dilakukan dengan cara mengelilingi pantai menggunakan alat Global Positioning System (GPS) jumlah yang didapatkan sebesar 98,28 km. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan penyu yang memilih lokasi sebagai habitat dan bertelurnya di tempat luas dan lapang (Nuitja, 1992 dalam Pradana et al., 2013).

15 4.1.2. Panjang dan Lebar Pantai Batu Hiu

Pengukuran panjang pantai bertujuan untuk mengetahui sifat dan karakteristik pantai habitat peneluran peyu, panjang pantai diukur dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan pengukuran lebar pantai dilakukan dengan menggunakan alat roll meter sepanjang 100 m, yaitu jarak antara vegetasi terakhir dibentangkan hingga batas pantai yang masih terpengaruh dengan air laut (zona basah). Dari hasil pengamatan di pantai Batu Hiu hampir semua Stasiun yang telah ditentukan berpotensi dikunjungi penyu untuk bertelur dan menetaskannya. Pernyataan ini didukung dengan ditemukannya bekas sarang peneluran penyu mendarat di Pantai Batu Hiu serta diperoleh dari hasil keterangan warga sekitar yang menyatakan bahwa penyu masih sering mendarat pada bulan Juni hingga Januari.

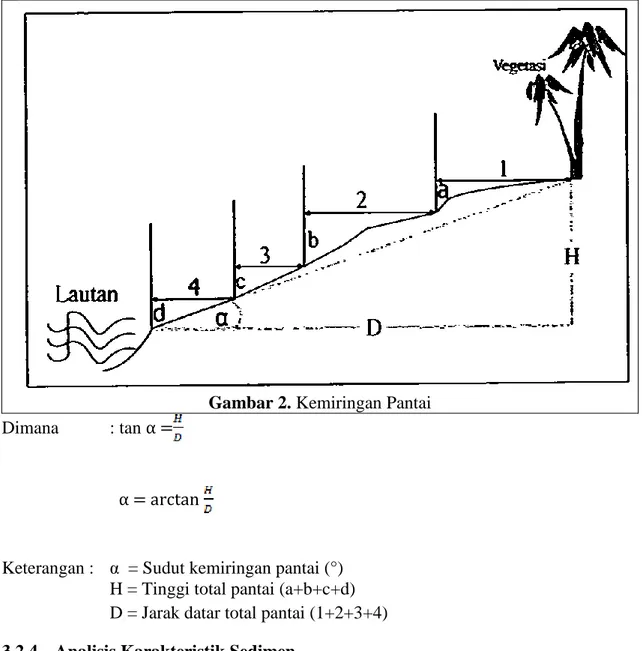

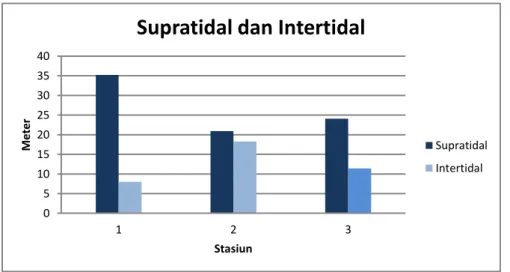

Grafik 1. Hasil pengukuran jarak sarang penyu

Berdasarkan hasil pengukuran pada Stasiun 1 jarak sarang dari surut terendah sebesar 39,45 m dan jarak sarang dari pasang tertinggi sebesar 31,46 m, sedangkan hasil pengukuran pada Stasiun 2 jarak sarang dari surut terendah sebesar 37,05 m dan jarak sarang dari pasang tertinggi sebesar 18,77 m dan pada Stasiun 3 hasil pengukuran jarak

16

sarang dari surut terendah sebesar 33,41 m dan jarak sarang dari pasang tertinggi sebesar 22 m. Lebar Pantai Batu Hiu pada tiap sarang pengamatan dari batas vegetasi terluar hingga batas pasang tertinggi (supratidal) menunjukan lebar Pantai Batu Hiu berkisar antara 18,46 - 37,95 m dengan rata-rata sebesar 26,75 m. Sedangkan lebar pantai dari batas pasang tertinggi hingga batas surut (intertidal) berkisar antara 2,47 - 24,22 m dengan rata – rata sebesar 12,55 m.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 Met er Stasiun

Supratidal dan Intertidal

Supratidal Intertidal

Grafik 2. Hasil Pengukuran Lebar Pantai

Secara keseluruhan lebar total pantai rata-rata 39,3 m, meskipun ada lebar pantai yang kurang dari 30 m namun pada kenyataannya gelombang air laut pada saat pasang tidak sampai menggenangi daerah tempat sarang penyu sehingga telur akan tetap aman. Menurut Nuitja (1992) yang menyatakan sarang yang tidak terlalu dekat dengan air laut akan menghindarkan sarang penyu dari rendaman air laut. Apabila sarang penyu terendam air laut maka akan menyebabkan gagalnya telur penyu untuk menetas.

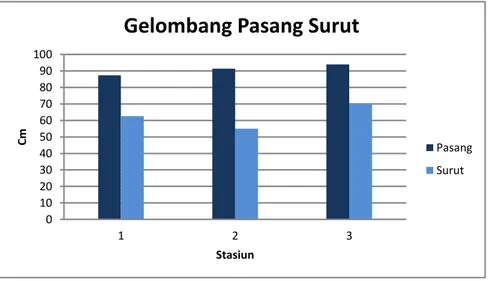

4.1.3. Pengukuran Gelombang Pasang Surut

Pada umumnya penyu hijau (Chelonia mydas) bertelur sepanjang tahun. Akan tetapi, pada bulan-bulan dalam musim hujan pendaratan penyu hijau (Chelonia mydas) lebih banyak daripada saat musim kemarau. Pada saat musim hujan, air pasang lebih

17

tinggi daripada musim kemarau sehingga penyu lebih mudah untuk naik ke pantai dan melakukan pendaratan untuk bertelur (Panjaitan et al,. 2012).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 Cm Stasiun

Gelombang Pasang Surut

Pasang Surut

Grafik 3. Hasil pengukuran gelombang pasang surut

Berdasarkan data yang diperoleh rerata tinggi pasang dan surut pada stasiun 1 sebesar 87,33 cm dan 62,66 cm sedangkan, pada stasiun 2 rerata tinggi pasang dan surutnya sebesar 91,33 cm dan 55 cm dan pada stasiun 3 diperoleh rerata tinggi pasang dan surutnya sebesar 94 cm dan 70,33 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rerata tinggi pasang dan surut pada stasiun 3 adalah yang terbesar. Menurut Panjaitan (2012) air pasang yang lebih tinggi sehingga penyu lebih mudah untuk naik ke pantai dan melakukan pendaratan untuk bertelur.

Namun semakin besar tingginya gelombang, maka semakin besar pula tenaga yang memukul pantai sehingga dapat menyebabkan erosi pantai (abrasi) yang menyebabkan mundurnya garis pantai (Nontji, 1987). Selain itu, pasang surut juga mempengaruhi penyu dalam menentukan letak sarang, penyu meletakkan telurnya jauh dari garis pantai untuk menhindari genangan air pada sarang saat terjadi pasang tinggi (panjaitan, 2012). Pasang surut juga mempengaruhi lebar dan kemiringan pantai, jika

18

kemiringan pantai curam maka memugkinkan penyu tidak bisa melakukan pendaratan untuk bertelur dipantai tersebut (Panjaitan et al,. 2012).

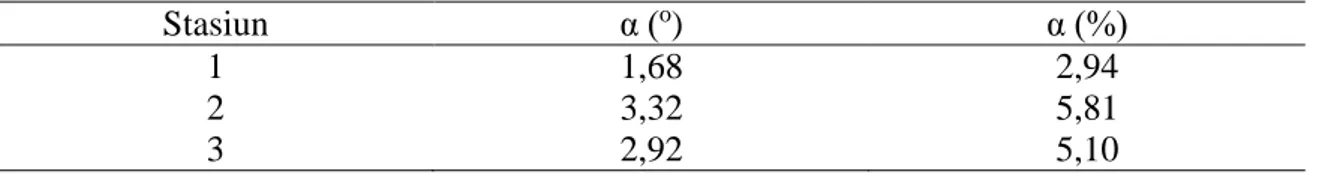

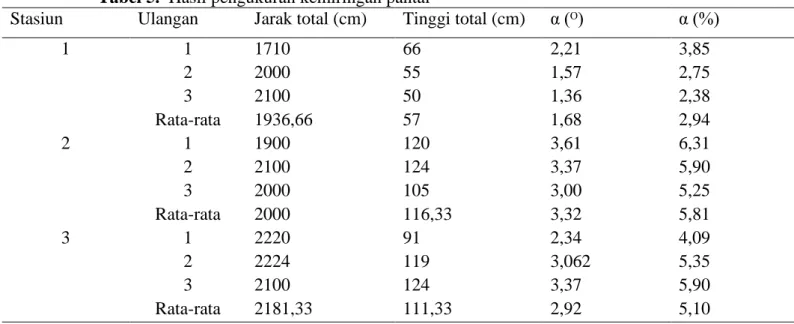

4.1.4. Kemiringan Pantai Batu Hiu

Berdasarkan hasil pengukuran dilapangan diketahui bahwa nilai kemiringan Pantai Batu Hiu pada tiap lokasi peneluran penyu berkiasar antara 2,94 - 5,81 %. Menurut Darmawijaya (1997) nilai kemiringan sebesar 5,20% menunjukkan kategori landai, nilai kemiringan sebesar 8,73% menunjukkan kategori miring dan nilai kemiringan sebesar 19,47% menunjukkan kategori agak curam. Sedangkan, Menurut Nuitja (1992) pantai yang landai berkisaran (3–8%) dan miring berkisaran (8-16%) sesuai dengan habitat dan peneluran penyu karena kondisi landai tersebut dapat memudahkan penyu untuk mencapai tempat peneluran.

Kemiringan Pantai Baut hiu sesuai untuk habitat peneluran penyu hijau, dimana menurut Nuitja (1992), saat bertelur penyu hijau cenderung memilih pantai yang landai dan luas yang terletak di atas bagian pantai dengan rata kemiringan 30°. Selain itu, semakin curam pantai maka akan semakin besar pula energi penyu yang diperlukan untuk naik bertelur, dan semakin sulit penyu melihat objek yang berada jauh di depan, karena mata penyu hanya mampu berakomodasi dan melihat dengan baik pada sudut 150° ke bawah (Symthe dalam Yusuf, 2000).

Stasiun α (o) α (%)

1 1,68 2,94

2 3,32 5,81

3 2,92 5,10

Tabel 3. Hasil pengukuran kemiringan Pantai

Kemiringan pantai disebabkan oleh adanya gelombang pasang surut yang memukul pantai. Jika, semakin besar gelombang pasang tinggi yang memukul pantai maka akan semakin besar juga kemungkinan pantai akan mengalami abrasi yang

19

mempengaruhi langsung kemiringan pantai tersebut. Lebar dan kemiringan pantai sangat berpengaruh pada penyu hijau (Chelonia mydas) yang mendarat dan membuat sarang. Kemiringan pantai haruslah dibawah 300 sampai pada tempat meletakkan sarang

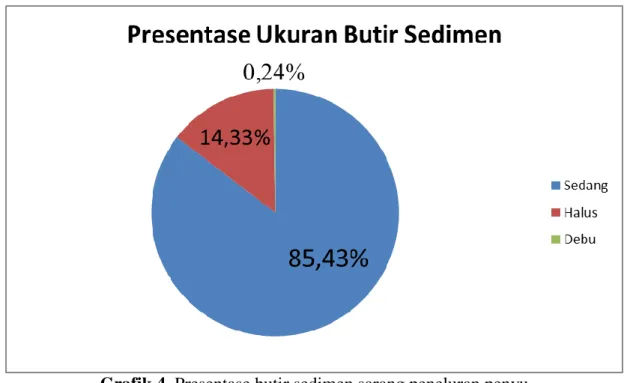

dengan jarak 30-80 m diatas batas garis pantai (Dharmadi dan Wiadnyana, 2008). 4.1.5. Karakteristik Sedimen Sarang Peneluran

Pasir merupakan unsur utama dalam penyusun tekstur sarang penyu untuk bertelur. Susunan tekstur berupa pasir tidak kurang dari 90% dengan diamter butiran berbentuk sedang dan halus. Sisanya adalah berupa debu dan liat (Nuitja, 1992). Hasil analisis ukuran butir sedimen diperoleh pasir berukuran sedang dan halus. Tekstur kasar bersifat lebih mengalirkan air daripada menampung air karena pasir bertekstur kasar memiliki pori yang lebih besar (Ackerman, 1997). Menurut Nuitja (1992) pasir berukuran sedang sesuai untuk habitat peneluran penyu.

Grafik 4. Presentase butir sedimen sarang peneluran penyu

Berdasarkan data diatas presentase kategori sedimen berukuran sedang sebesar 85,43% sedangkan, kategori sedimen berukuran halus sebesar 14,33% dan kategori sedimen berukuran debu sebesar 0,24%. Kandungan pasir, liat dan debu berpengaruh

20

terhadap suhu sarang. Sarang yang kandungan pasir sedikit atau banyak debu dan liatnya dapat menyebabkan pembusukan telur di dalam sarang (Nuitja, 1983). Kandungan pasir yang tinggi menghindarkan sarang dari genangan air, karena air akan langsung diteruskan tanpa tertahan dan dapat menyimpan suhu sehingga akan tetap hangat yang bermanfaat untuk perkembangan embrio (Putra, 2014). Hasil pengukuran yang telah dilakukan sesuai dengan pernyataan Nuitja (1992), sedimen berukuran sedang sesuai untuk habitat peneluran penyu.

21

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KesimpulanBerdasarkan hasil kerja praktek yang telah dilakukan tentang Studi Faktor-faktor Fisik Oseanografi Habitat Peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Batu Hiu Kabupaten Pangandaran dapat simpulkan yaitu, lebar supratidal rata-rata sebesar 26,75 m sedangkan lebar intertidal rata-rata sebesar 12,55 m. Kemudian, hasil pengukuran tinggi gelombang pasang rata-rata sebesar 90,88 cm dan rata rata tinggi gelombang surut sebesar 62,66 cm. Pada pengukuran kemiringan pantai berkiasar antara 2,94 - 5,81 % dan hasil data presentase kategori sedimen berukuran sedang sebesar 85,43% sedangkan, kategori sedimen berukuran halus sebesar 14,33% dan kategori sedimen berukuran debu sebesar 0,24%. Berdasarkan data yang didapatkan karakteristik fisik Pantai Batu Hiu sesuai untuk habitat peneluran penyu Hijau (Chelonia mydas).

5.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam kerja praktek ini perlu dilengkapi dengan data curah hujan, data intensitas cahaya, data vegetasi yang menutupi kawasan pantai habitat peneluran penyu sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

22

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, R.A. 1997. The Nest Environment and The Embryonic Development of Sea Turtles. In: Lutz, P.L dan Musick, J.A ( eds ). The Biology of Sea Turtle. CRC Press, Boca Raton. pp. 83 – 106.

Basyari, Shaim. Arifin, Zainul. Badru, Tollal. Fachry, Nizzar. Widyastuti, Anita. 2011. Karakteristik Tempat Bertelur Penyu Hijau (Chelonia mydas) Di Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki Kalimantan Timur. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Bustard, R. 1972. Sea Turtles, Natural History and Conservation. Taplinger Publishing Company, New York. 220 p.

Bustard, R. 1979. Population dunamic of Sea Turtles, Turtles Perspectives and Research, Edited by Marion Harless and Henry Morlock. A Wiley Interscience Publications, pp 521-540.

Darmawijaya, M. I. 1997. Klasifikasi Tanah Dasar Teori bagi Peneliti Tanah dan Pelaksana Pertanian di Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dharmadi dan N.N. Wiadnyana. 2008. Kondisi Habitat dan Kaitannya dengan Jumlah

Penyu Hijau (Chelonia mydas) yang Bersarang di Pulau Derawan. Berau, Kalimantan Timur.

Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. 2009. Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Jakarta. 123 hlm.

Efendi, A. 2003. Identifikasi Penyu dan Karakteristik Pantai Penelurannya di Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir, Skripsi Program Studi Biologi FKIP Universitas Riau.

Hirth, H.F. 1971. Synopsys of Biologi Data on The Green Turtle, Chelonia mydas (Linneaus, 1758). FAO, Fisheries Synopsys.

Janita sanchia khodijah, Gumiwang arisati, tribowo indrato. 2013. Mini Sieve Shaker. Jurusan Teknik Elektromedik Politeknik Kesehatan Surabaya ; Surabaya.

Limpus, J. C. 1984. Report on Observation Sea Turtle in Indonesia : 18 - 31 August. Queensland National Park and Wildlife Service. Townsville.

Nazir, M. 1983. Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. 622 hlm. Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta

23

Nuitja, I.N.S. 1992. Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut. IPB Press, Bogor. 127 hal.

Panjaitan, Rina. Iskandar. Alisyahbana, Syawaludin. Hubungan Perubahan Garis Pantai Terhadap Habitat Bertelur Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Pangumbahan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi. Jurnal Perikanan dan Kelautan. Vol. 3, No. 3 September 2012. ISSN : 2088-3137. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjajaran.

Pratama, Adrian. Sahut Miduk Togatorop. 2012. Perancangan Visual Buku Eksotisme Indonesia “Pesisir Pantai Selatan Pangandaran”. Binus University. Jakarta. Pratikno, W. A. 2003. Pedoman Pengelolaan Konservasi Penyu dan Habitatnya.

Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

Putra, A. B., Edi, W. dan Sri, R. 2014. Studi Karakteristik Biofisik Habitat Peneluran Penyu Hijau ( Chelonia Mydas ) Di Pantai Paloh, Sambas, Kalimantan Barat. Journal Of Marine Research. 3 (3) ; 173-181.

Rahayu, E. 2005. Karakteristik Fisik Pantai Peneluran Penyu Sisik (Eretmochelys imbricataL.) di Gugusan Pulau Sempa Taman Nasional Kepulauan Seribu. Skripsi. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rebel, T.P. 1974. Sea Turtle and Turtle Industry of The Western Indies, Florida, and The Gulf of Mexico. University of Miami Press. Florida. 250 hal.

Sani, A. A. 2004. Karakteristik Biofisik Habitat Peneluran dun Hubungannya dengan sarang peneluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) di Pantai Sindang Kerta, Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Bard. (Skripsi). Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Symthe, R. H. 1975. Vision in The Animal World, The Macmilion Press Ltd. London

and Basingtoke. UK.

Wahyuni, E.D dan Kukuh Murtilaksono. 2004. Penuntun Praktikum Fisika Tanah. Departemen Tanah. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Wibowo, Erna Tri. Rancangan perlindungan habitat penyu hijau (Chelonia mydas) (Kasus Kepulauan Derawan). 2007. Jurnal IPB.

Widiastuti, W.H.H. 1998. Karakteristik Biojsik Habitat Peneluran Penyu Hqau (Chelonia mydas,L) dun Interaksinya dengan Populasi Penyu Hijau yang Bertelur di Pantai Pangmbahan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Widodo, H.H.W. 1998. Karakteristik Biofisik Habitat Pebeluran Penyu Hijau (Chelonia mydas) dan Interaksinya dengan Populasi Penyu Hijau yang Bertelur di Pantai Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Skripsi Sarjana Program Studi Ilmu Kelautan FAPERIKA. Bogor: IPB.

24

WWF Indonesia Wallacea Program. 2000. Program Monitoring Penyu Kepulauan Derau (Kalimantan Timur). Jakarta: WWF-KEHATI-Turtle Foundation Pemda Berau.

Yusuf, A. 2000. Mengenal Penyu. Yayasan Alam Lestari. Jakarta.

Zamani, N. P. 1996. Penyu Laut Indonesia : Lestarikan atau Punah Selamanya. WWF-Indonesia Programe. Bio-Region Wallacea. Bali.

Zarkasi, M. Efrizal, T . Zen, LW. 2011. Analisis Distribusi Sarang Penyu Berdasarkan Karakteristik Fisik PantaiI Pulau Wie Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Jurnal Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang, Riau.

25

DATA LAMPIRAN

Tabel 4. Hasil pengukuran karakteristik fisik pantai habitat peneluran penyu

Stasiun Ulangan Lebar intertidal (m) Lebar supratidal (m) Pasang (cm) Surut (cm) Jarak sarang dari pasang (m) Jarak sarang dari surut (m) 1 70 41’ 37,0 “ S 1080 31’ 53,5” E 1 10,14 31,8 74 62 29,06 39,2 2 11,37 35,98 78 62 31,31 42,68 3 2,47 37,95 110 64 34,01 36,48 Rata-rata 7,99 35,24 87,33 62,66 31,46 39,45 2 1 22,7 19,69 75 51 17,77 40,47 70 41’ 39,9” S 2 24,22 18,46 104 56 15,66 39,88 1080 31’ 44.4” E 3 7,91 24,6 95 58 22,9 30,81 Rata-rata 18,27 20,91 91,33 55 18,77 37,053 3 1 11,09 23,3 88 74 21,8 32,89 7041’47.4”S 2 7,66 24,6 96 69 21,8 29,46 108031’21.6”E 3 15,48 24,4 98 68 22,4 37,88 Rata-rata 11,41 24,1 94 70,33 22 33,41

Tabel 5. Hasil pengukuran kemiringan pantai

Stasiun Ulangan Jarak total (cm) Tinggi total (cm) α (ᴼ) α (%)

1 1 1710 66 2,21 3,85 2 2000 55 1,57 2,75 3 2100 50 1,36 2,38 Rata-rata 1936,66 57 1,68 2,94 2 1 1900 120 3,61 6,31 2 2100 124 3,37 5,90 3 2000 105 3,00 5,25 Rata-rata 2000 116,33 3,32 5,81 3 1 2220 91 2,34 4,09 2 2224 119 3,062 5,35 3 2100 124 3,37 5,90 Rata-rata 2181,33 111,33 2,92 5,10

26 Tabel 6. Hasil pengukuran berat sedimen Stasiun

Berat Awal (gram) Rata-rata Berat Akhir (gram) Rata-rata

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 1 1020.9 1049.8 995.7 1022,13 915.9 961.2 914.0 930,36 2 1123.6 1175.9 1297.7 1199,06 1075.6 1070.9 1185.9 1110,8 3 1300.9 1270.9 1315.4 1295,73 1244.7 1204.3 1242.9 1230,63

Tabel 7. Hasil pengukuran gradien sedimen Stasiun Ulangan Berat/Fraksi (gram)

150 µm 75µm Pan 1 1 659.9 249.3 3.0 2 648.1 303 8.6 3 617.9 289.3 4.2 Rata-rata 641,96 280,53 5,26 2 1 926.2 120.4 6.4 2 1165.9 66.6 0.4 3 1056.4 45.8 0.1 Rata-rata 1049,5 77,6 2,3 3 1 1140.7 89.5 0.4 2 1027.4 116.4 0.3 3 1116.2 121.9 0.5 Rata-rata 1094,76 109,26 0,4

27 Gambar 5. Pengukuran tinggi gelombang

Gambar 6. Pengukuran zona supratidal dan intertidal

28 Gambar 8. Pengukuran jarak sarang penyu