3

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat didefinisikan sebagai areal yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya, baik dalam bentuk aliran permukaan, aliran bawah tanah dan aliran bumi ke sungai yang akhirnya bermuara ke danau atau laut (Manan, 1976). Berbagai istilah lain yang digunakan untuk DAS antara lain adalah watershed, drainage basin dan catchments.

Garis batas sebuah DAS adalah punggung bukit sekeliling sebuah sungai. Batas DAS umumnya tidak sama dengan batas wilayah administrasi, sehingga sebuah DAS dapat termasuk dalam beberapa wilayah administrasi. DAS juga dapat mencakup beberapa negara (misalnya DAS Mekong), beberapa wilayah kabupaten (misalnya DAS Brantas), atau hanya sebagian wilayah dari satu kabupaten (Fahmudin dan Widianto, 2004).

Menurut Seyhan (1990) faktor utama di dalam DAS yang sangat mempengaruhi kapasitas sumberdaya air adalah sebagai berikut :

1. Vegetasi

Vegetasi merupakan pelindung bagi permukaan bumi terhadap hempasan air hujan, hembusan angin dan teriknya matahari. Fungsi utama dari vegetasi adalah melindungi tanah. Perlindungan ini berlangsung dengan cara :

a. Melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh. b. Melindungi tanah terhadap daya merusak aliran air di atas permukaan tanah.

c. Memperbaiki kapasitas infiltrasi dan struktur tanah serta daya absorbsi/daya simpan air. 2. Tanah

Tanah selain berfungsi sebagai media tempat tumbuhnya vegetasi juga berfungsi sebagai pengatur tata air. Peranan tanah dalam mengatur tata air tergantung pada tingkat kemampuan tanah untuk meresapkan air yang dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi dan permeabilitas tanah. Semakin banyak air yang dapat diserap dan masuk ke dalam profil tanah persatuan waktu, maka jumlah air yang tersimpan pada DAS menjadi lebih banyak.

Menurut Asdak (2007), paramater hidrologis yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah kondisi suatu DAS adalah data klimatologi, limpasan (run off), debit sungai, sedimentasi, potensi air tanah, koefisien regim sungai, koefisien limpasan, nisbah debit maksimum-minimum serta frekuensi dan periode banjir. Kondisi DAS dianggap normal apabila :

1. Koefisien limpasan berfluktuasi secara normal (nilai C dari sungai utama di DAS yang bersangkutan dari tahun ke tahun cenderung kurang lebih sama besarnya)

2. Koefisien varians (CV) debit aliran kecil (lebih kecil dari 10%) 3. Koefisien regim sungai (nisbah Qmax/Qmin) relatif sama nilainya

Menurut Patra (2001), faktor- faktor yang mempengaruhi limpasan dalam suatu DAS adalah (a) ukuran, (b) bentuk,(c) kemiringan, (d) kerapatan drainase, (e) topografi, (f) geologi. Bentuk dari suatu DAS akan mempengaruhi puncak limpasan. DAS yang berbentuk memanjang memiliki puncak limpasan yang lebih rendah daripada DAS yang berbentuk kipás (Gambar 1). DAS yang memiliki wilayah datar yang luas memiliki puncak limpasan yang rendah sehingga limpasannya sedikit, sedangkan DAS dengan kemiringan curam memiliki puncak limpasan yang tinggi. Laju infiltrasi dari DAS yang datar adalah besar sehingga periode waktu limpasan lebih lama. Kemiringan suatu DAS berperan penting dalam hidrologi perkotaan karena daerah tangkapan umumnya kecil.

4

Gambar 1. Bentuk-bentuk DAS

(A) Bentuk memanjang (B) Bentuk kipas

Menurut Fahmudin dan Widianto (2004), dalam mengelola sumberdaya lahan suatu DAS perlu diketahui lebih dahulu masalah utama pada DAS tersebut. Masalah DAS pada dasarnya dapat dibagi menjadi:

a. Kuantitas (jumlah) air o Banjir dan kekeringan

o Menurunnya tinggi muka air tanah

o Tingginya fluktuasi debit puncak dengan debit dasar. b. Kualitas air

o Tingginya erosi dan sedimentasi di sungai

o Tercemarnya air sungai dan air tanah oleh bahan beracun dan berbahaya o Tercemarnya air sungai dan air danau oleh hara seperti N dan P (eutrofikasi)

Masalah ini perlu dipahami sebelum dilakukan tindakan pengelolaan DAS. Sebagai contoh, apabila masalah utama DAS adalah kurangnya debit air sungai untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA), maka penanaman pohon secara intensif tidak akan mampu meningkatkan hasil air. Seperti telah diterangkan terdahulu, pohon-pohonan mengkonsumsi air lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman pertanian semusim dan tajuk pohon-pohonan mengintersepsi sebagian air hujan dan menguapkannya kembali ke udara sebelum mencapai permukaan tanah.

Apabila masalah utama suatu DAS adalah kerawanan terhadap banjir maka teknik yang dapat ditempuh adalah dengan mengusahakan agar air lebih banyak meresap ke dalam tanah di hulu dan di bagian tengah DAS. Usaha ini dapat ditempuh dengan menanam pohon dan/atau dengan tindakan konservasi sipil teknis seperti pembuatan sumur resapan, rorak dan sebagainya. Apabila yang menjadi masalah DAS adalah tingginya sedimentasi di sungai maka pilihan teknik konservasi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki fungsi filter dari DAS.

Manajemen DAS ditujukan untuk memperbaiki, memelihara dan melindungi keadaan DAS agar dapat menghasilkan hasil air (water yield) untuk kepentingan pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan masyarakat, yakni air minum, industri, irigasi, tenaga listrik, rekreasi, dan sebagainya (Manan, 1976). Oleh karena itu, pengetahuan hidrologi (termasuk neraca air) dan pengaruh hutan akan sangat membantu pelaksanaan manajemen DAS.

2.2.

Daya Dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan berbasis neraca air suatu wilayah dapat diketahui dengan menghitung kapasitas ketersediaan air pada wilayah tersebut, yang besarnya sangat tergantung

Q ( m 3 /dt ) Q ( m 3 /dt )

5 pada kemampuan menjaga dan mempertahankan dinamika siklus hidrologi pada daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Upaya mempertahankan siklus hidrologi sangat ditentukan oleh kemampuan meningkatkan kapasitas simpan air, baik penyimpanan secara ”alami” melalui upaya rehabilitasi dan konservasi wilayah hulu DAS, maupun secara ”buatan” dengan membangun waduk/bendungan, embung, dan bangunan konservasi lainnya (Prastowo, 2010).

Menurut Prastowo (2010) analisis daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan analisis, yaitu meliputi:

1. Penetapan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air 2. Kajian sumberdaya iklim untuk pertanian (tipe agroklimat) 3. Analisis potensi suplai air

4. Kajian indikator degradasi sumberdaya air

2.2.1 Penetapan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air

Analisis daya dukung lingkungan berbasis neraca air (DDL-air) menunjukkan perbandingan antara kondisi suplai air pada suatu wilayah dengan kebutuhan yang ada. Dari perbandingan keduanya, akan diperoleh status kondisi ketersediaan air pada wilayah tersebut. Status daya dukung lingkungan berbasis neraca air diperoleh dengan membandingkan antara nilai CHandalan dengan water footprint. Kriteria status DDL-air tidak cukup dinyatakan hanya dengan

“surplus-defisit” saja namun perlu juga dinyatakan dengan nilai “rasio ketersediaan/kebutuhan (supply/demand)”. Kriteria penetapan status daya dukung lingkungan yang disarankan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria penetapan status DDL - air

Kriteria Status DDL-air

Rasio supply/demand > 2 Daya dukung lingkungan aman (sustain)

Rasio supply/demand 1-2 Daya dukung lingkungan aman bersyarat (conditional sustain) Rasio supply/demand < 1 Daya dukung lingkungan telah terlampaui (overshoot)

Sumber : Prastowo(2010)

Ketersediaan air yang dinyatakan sebagai CHandalan dihitung dengan peluang kejadian

hujan ≥ 50%. Analisis curah hujan dengan peluang tertentu dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Weibull yaitu :

P = ... (1) dengan : P = Peluang

m = Urutan kejadian menurut besarnya n = Jumlah tahun pengukuran

Water footprint merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengetahui jumlah air yang dibutuhkan oleh seseorang, komunitas, ataupun kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Bulsink et al, 2009). Ketersediaan air yang dinyatakan sebagai CHandalan dihitung dengan peluang kejadian hujan ≥ 50% dengan metode perhitungan yang lazim digunakan, seperti metode Hazen, metode Gumbel, atau metode lainnya. perhitungan kebutuhan air dapat dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

6 DA = N x KHLA ...(2) dengan : DA = Total kebutuhan air (m3/tahun)

N = Jumlah penduduk (jiwa)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak = 2 x 800 m3 air/orang/tahun,

berdasarkan:

800 m3 air/orang/tahun adalah kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan

2,0 adalah faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya.

2.2.2 Sumberdaya Iklim Untuk Pertanian (Agroklimat)

Menurut Prastowo (2010), curah hujan yang turun pada suatu wilayah akan berproses dalam bentuk evapotransirasi, limpasan dan airtanah. Proses dan besaran evapotranspirasi sangat tergantung pada kondisi penggunaan lahan untuk pertanian, hutan dan tumbuhan lain. Dalam kaitannya dengan kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman pangan pada suatu wilayah, Oldeman (1975) dalam Prastowo (2010) telah mengembangkan konsep zona agroklimat, seperti yang disajikan pada Tabel 2. Zona agroklimat tersebut dapat dinilai dari jumlah bulan basah dan bulan kering pada suatu wilayah. Bulan basah merupakan bulan yang memiliki curah hujan > 200 mm/bulan, bulan lembab merupakan bulan yang memiliki curah hujan 100 – 200 mm/bulan, sedangkan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Dengan mengetahui zona agroklimat suatu wilayah, dapat diperkirakan daya dukung sumber daya iklim untuk pengembangan pertanian di wilayah tersebut (Tabel 3).

Tabel 2. Zona agroklimat utama berdasarkan klasifikasi Oldeman

Sumber : Prastowo(2010)

2.3.

Limpasan

Seyhan (1990) mendefinisikan limpasan sebagai bagian presipitasi (juga kontribusi-kontribusi permukaan dan bawah permukaan) yang terdiri atas gerakan gravitasi air dan nampak pada saluran permukaan dari bentuk permanen maupun terputus-putus. Jika intensitas curah hujan maupun lelehan salju melebihi laju infiltrasi, kelebihan air mulai berakumulasi sebagai cadangan permukaan. Bila kapasitas cadangan permukaan dilampaui, limpasan permukaan mulai sebagai suatu aliran lapisan yang tipis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi volume total limpasan (Seyhan, 1990), yaitu faktor-faktor iklim yang terdiri dari banyaknya presipitasi dan banyaknya evapotranspirasi serta faktor-faktor DAS yang terdiri dari ukuran DAS dan tinggi tempat rata-rata daerah aliran sungai (pengaruh

Tipe Utama Jumlah bulan basah berturut-turut

A 9

B 7 – 9

C 5 – 6

D 3 – 4

E < 3

Sub divisi Jumlah bulan kering berturut – turut

1 < 2

2 2 – 3

3 4 – 6

7 orografis). DAS yang sempit akan menyebabkan laju limpasan lebih rendah dibanding pada DAS yang padat dalam luasan yang sama. Tutupan vegetasi dapat memperlambat aliran permukaan dan meningkatkan daya tahan tanah terhadap air sehingga dapat mengurangi laju limpasan puncak.

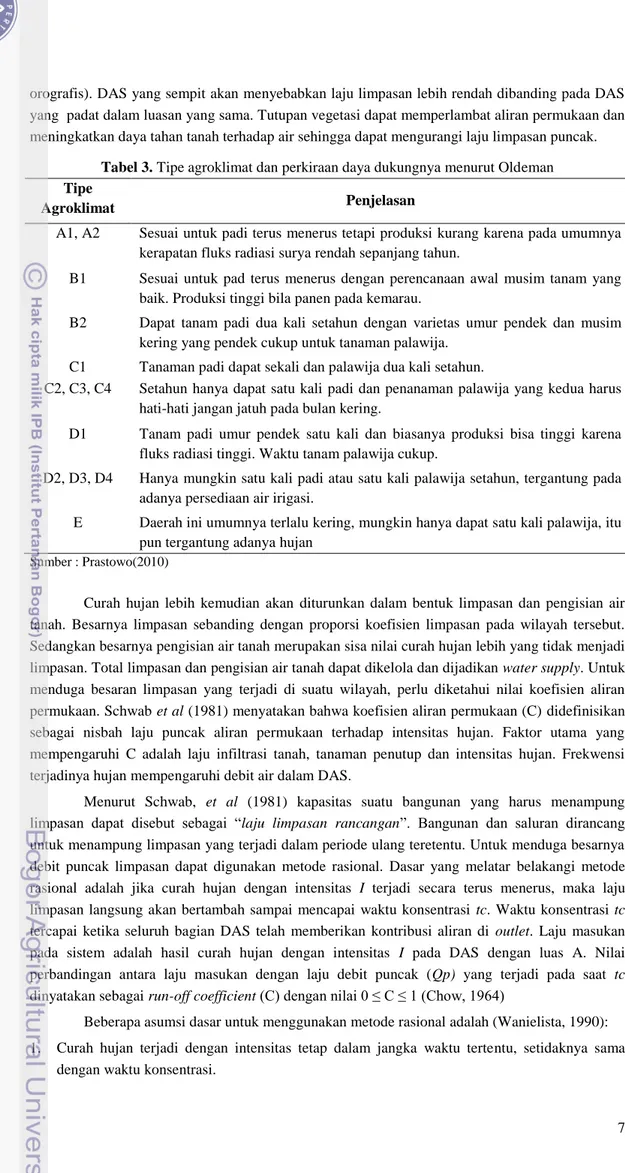

Tabel 3. Tipe agroklimat dan perkiraan daya dukungnya menurut Oldeman Tipe

Agroklimat Penjelasan

A1, A2 Sesuai untuk padi terus menerus tetapi produksi kurang karena pada umumnya kerapatan fluks radiasi surya rendah sepanjang tahun.

B1 Sesuai untuk pad terus menerus dengan perencanaan awal musim tanam yang baik. Produksi tinggi bila panen pada kemarau.

B2 Dapat tanam padi dua kali setahun dengan varietas umur pendek dan musim kering yang pendek cukup untuk tanaman palawija.

C1 Tanaman padi dapat sekali dan palawija dua kali setahun.

C2, C3, C4 Setahun hanya dapat satu kali padi dan penanaman palawija yang kedua harus hati-hati jangan jatuh pada bulan kering.

D1 Tanam padi umur pendek satu kali dan biasanya produksi bisa tinggi karena fluks radiasi tinggi. Waktu tanam palawija cukup.

D2, D3, D4 Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija setahun, tergantung pada adanya persediaan air irigasi.

E Daerah ini umumnya terlalu kering, mungkin hanya dapat satu kali palawija, itu pun tergantung adanya hujan

Sumber : Prastowo(2010)

Curah hujan lebih kemudian akan diturunkan dalam bentuk limpasan dan pengisian air tanah. Besarnya limpasan sebanding dengan proporsi koefisien limpasan pada wilayah tersebut. Sedangkan besarnya pengisian air tanah merupakan sisa nilai curah hujan lebih yang tidak menjadi limpasan. Total limpasan dan pengisian air tanah dapat dikelola dan dijadikan water supply. Untuk menduga besaran limpasan yang terjadi di suatu wilayah, perlu diketahui nilai koefisien aliran permukaan. Schwab et al (1981) menyatakan bahwa koefisien aliran permukaan (C) didefinisikan sebagai nisbah laju puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor utama yang mempengaruhi C adalah laju infiltrasi tanah, tanaman penutup dan intensitas hujan. Frekwensi terjadinya hujan mempengaruhi debit air dalam DAS.

Menurut Schwab, et al (1981) kapasitas suatu bangunan yang harus menampung limpasan dapat disebut sebagai “laju limpasan rancangan”. Bangunan dan saluran dirancang untuk menampung limpasan yang terjadi dalam periode ulang teretentu. Untuk menduga besarnya debit puncak limpasan dapat digunakan metode rasional. Dasar yang melatar belakangi metode rasional adalah jika curah hujan dengan intensitas I terjadi secara terus menerus, maka laju limpasan langsung akan bertambah sampai mencapai waktu konsentrasi tc. Waktu konsentrasi tc tercapai ketika seluruh bagian DAS telah memberikan kontribusi aliran di outlet. Laju masukan pada sistem adalah hasil curah hujan dengan intensitas I pada DAS dengan luas A. Nilai perbandingan antara laju masukan dengan laju debit puncak (Qp) yang terjadi pada saat tc dinyatakan sebagai run-off coefficient (C) dengan nilai 0 ≤ C ≤ 1 (Chow, 1964)

Beberapa asumsi dasar untuk menggunakan metode rasional adalah (Wanielista, 1990): 1. Curah hujan terjadi dengan intensitas tetap dalam jangka waktu tertentu, setidaknya sama

8 2. Limpasan langsung mencapai maksimum ketika durasi hujan dengan intensitas tetap sama

dengan waktu konsentrasi.

3. Koefisien runoff dianggap tetap selama durasi hujan 4. Luas DAS tidak berubah selama durasi hujan

Perhitungan dengan metode rasional dapat dilakukan dengan persamaan (3)

...………(3) dengan: Q = Debit banjir maksimum (m3/dt)

C = Koefisien pengaliran limpasan

I = Intensitas curah hujan rata-rata (mm/jam) A = Luas daerah pengaliran (km2)

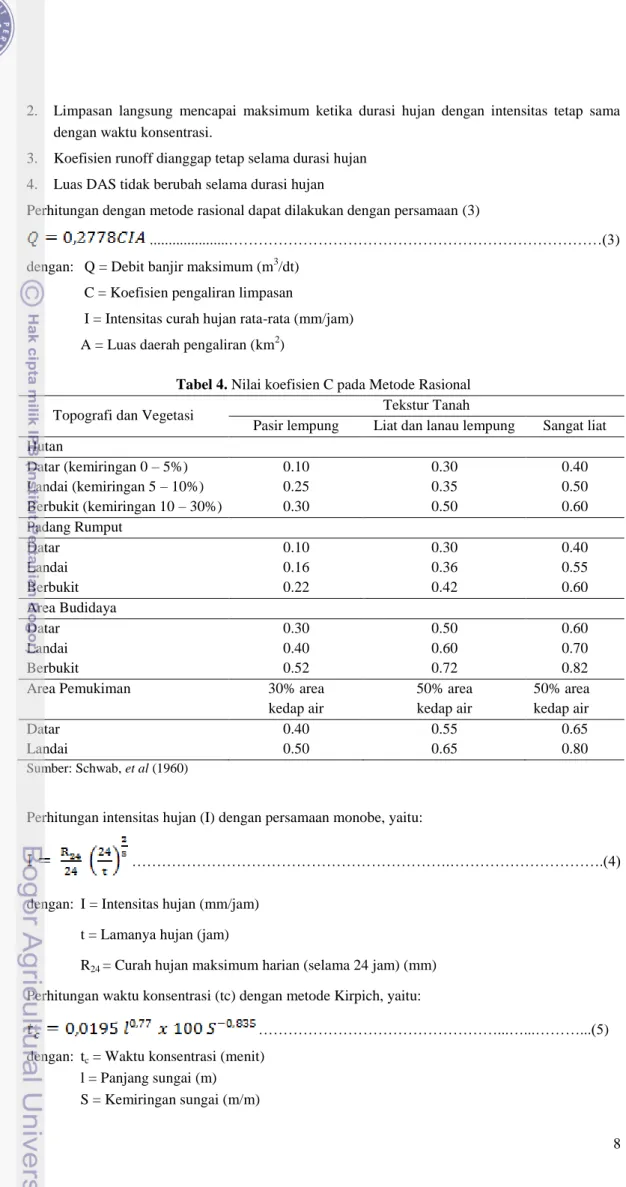

Tabel 4. Nilai koefisien C pada Metode Rasional

Topografi dan Vegetasi Tekstur Tanah

Pasir lempung Liat dan lanau lempung Sangat liat Hutan Datar (kemiringan 0 – 5%) 0.10 0.30 0.40 Landai (kemiringan 5 – 10%) 0.25 0.35 0.50 Berbukit (kemiringan 10 – 30%) 0.30 0.50 0.60 Padang Rumput Datar 0.10 0.30 0.40 Landai 0.16 0.36 0.55 Berbukit 0.22 0.42 0.60 Area Budidaya Datar 0.30 0.50 0.60 Landai 0.40 0.60 0.70 Berbukit 0.52 0.72 0.82

Area Pemukiman 30% area

kedap air 50% area kedap air 50% area kedap air Datar 0.40 0.55 0.65 Landai 0.50 0.65 0.80 Sumber: Schwab, et al (1960)

Perhitungan intensitas hujan (I) dengan persamaan monobe, yaitu:

……….……….(4)

dengan: I = Intensitas hujan (mm/jam) t = Lamanya hujan (jam)

R24 = Curah hujan maksimum harian (selama 24 jam) (mm)

Perhitungan waktu konsentrasi (tc) dengan metode Kirpich, yaitu:

………...…...………...(5) dengan: tc = Waktu konsentrasi (menit)

l = Panjang sungai (m) S = Kemiringan sungai (m/m)

9 Untuk mendapatkan besarnya curah hujan maksimum harian (R24) dilakukan perhitungan

periode ulang hujan dengan distribusi Log-Pearson III. Tiga parameter penting dalam metode tersebut adalah harga rata – rata, simpangan baku dan koefisien kemencengan. Berikut ini langkah – langkah penggunaan distribusi Log-Pearson III (Suripin, 2004) :

- Mengubah data ke dalam bentuk logaritmis, X = log X - Menghitung harga rata-rata:

………(6) - Menghitung harga simpangan baku

………..……….…(7) - Menghitung koefisen kemencengan

……….,...………(8) - Menghitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang T dengan rumus

………..………(9) dengan : n = Jumlah data.

K = Variable standar untuk X yang besarnya tergantung koefisien kemencengan G.

2.4.

Perencanaan Hidrolika Bangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasana Wilayah Nomor 360/KPTS/M/2004 Tentang Perencanaan Hidraulik Bendung dan Pelimpah Bendungan Tipe Gergaji, perencanaan hidrolik adalah kegiatan untuk menentukan tata letak, bentuk dan dimensi hidraulik bangunan air, kelengkapan dan peralatannya yang dituangkan ke dalam gambar teknik serta dilengkapi dengan nota penjelasan desain. Menurut Brooks, et al, (2003), pengembangan aliran permukaan melibatkan berbagai macam struktur dan desain praktis untuk mengubah jumlah, waktu dan kualitas hasil air (water yield). Manfaat dari pengembangan tersebut adalah untuk meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi dan peternakan. Manfaat lainnya adalah untuk mengontrol banjir dan menjaga aliran air pada saat musim kemarau untuk navigasi, pembangkit listrik dan perikanan di hilir. Berikut ini beberapa jenis bangunan hidrolik untuk mengendalikan limpasan.

2.4.1 Saluran

Perencanaan saluran pembuang harus memberikan pemecahan dengan biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang terendah. Kecepatan aliran rencana hendaknya tidak melebihi kecepatan maksimum yang diijinkan. Kecepatan maksimum yang diijinkan tergantung pada bahan tanah serta kondisinya. Kemiringan alamiah lahan dalam trase ini menentukan kemiringan memanjang saluran pembuang tersebut. Apabila kemiringan dasar terlalu curam sehingga kecepatan maksimum akan terlampaui, maka harus dibuat bangunan terjun.

Kecepatan rencana sebaiknya diambil sama atau mendekati kecepatan maksimum yang diijinkan, karena debit rencana atau debit puncak tidak sering terjadi maka debit dan kecepatan aliran saluran pembuang akan lebih rendah di bawah kondisi eksploitasi rata-rata. Pada debit yang rendah, aliran akan cenderung berkelok-kelok bila dasar salurannya lebar. Oleh karena itu

10 biasanya saluran pembuang dirancang relatif sempit dan dalam dibandingkan dengan saluran irigasi. Potongan melintang yang dalam akan memberikan pemecahan yang lebih ekonomis.

Untuk perencanaan saluran pembuang, aliran dianggap steady dan seragam (uniform) untuk itu diterapkan rumus Strickler-Manning:

………..(10) dengan : V = kecepatan aliran (m.det-1);

km = koefisien kehalusan Strickler (km = 1/n, n : koefisien kekasaran Manning);

R = jari-jari hidrolis (m) I = kemiringan dasar saluran; z = talud (horizontal z : vertikal 1);

w = b/h (perbandingan lebar dasar dengan tinggi air)

Besarnya koefisien kekasaran manning untuk saluran alam di dataran yang berukuran kecil, yaitu lebar atas pada taraf banjir kurang dari 100 feet dapat dilihat pada Tabel 5.

Penampang saluran alam umumnya sangat tidak beraturan, biasanya bervariasi dari bentuk seperti parabola sampai trapesium. Bentuk yang paling umum dipakai untuk saluran berdinding tanah yang tidak dilapisi adalah bentuk trapesium (Gambar 2), karena stabilitas kemiringan dindingnya dapat disesuaikan. Rumus perhitungan penampang saluran berbentuk trapesium dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Nilai koefisien kekasaran n untuk saluran alam berukuran kecil di dataran

Tipe saluran dan deskripsinya minimum normal maksimum

1. Bersih lurus, terisi penuh, tanpa rekahan atau ceruk dalam

0,025 0,030 0,033

2. Seperti diatas, banyak batu baru, tanaman pengganggu

0,030 0,035 0,040

3. Bersih, berkelok – kelok, berceruk, bertebing 0,033 0,040 0,045 4. Seperti diatas, dengan tanaman pengganggu,

batu – batu

0,035 0,045 0,050

5. Seperti diatas, tidak terisi penuh, banyak kemiringan dan penampang yang kurang efektif

0,040 0,048 0,055

6. Seperti no. 4, berbatu lebih banyak 0,045 0,050 0,060

7. Tenang pada bagian lurus, tanaman pengganggu, ceruk dalam

0,050 0,070 0,080

8. Banyak tanaman pengganggu, ceruk dalam atau jalan air penuh kayu dan ranting

0,075 0,100 0,150

Sumber: Chow, 1992

Gambar 2. Tipikal penampang saluran berbentuk trapesium

1 z b h T B FB

11

Tabel 6. Rumus perhitungan penampang saluran trapesium

Unsur Geometris Rumus

Luas (A) ( b + zh) h …..………...(11)

Keliling basah (P) b + 2h …………...(12)

Jari – jari hidrolik (R) ………...(13) Lebar puncak (T) b + 2zh ………...(14) Kedalaman hidrolik (D) ………(15) Sumber: Chow, 1992 ……….(16) ………(17) ………(18) ………..…(19) Misalkan ………(20) Maka: ………...…(21)

Nilai b yang didapatkan dari perhitungan biasanya harus dibulatkan ke suatu angka yang secara praktis dapat dikerjakan di lapangan. Dengan menambah atau mengurangi nilai b dengan Δb, maka akan terjadi perubahan h (Δh). Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa dengan penambahan Δb, maka luas penampang aliran (A) tidak boleh berubah. Δb x h = - Δh x B1= - Δh x (b + 2 z h) = - Δh (w + 2 z)h ………(22)

………...…………..(23)

Lebar atas saluran: ……….(24) Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan :

• Maksimum talud

• Kecepatan maksimum yang diijinkan • Kecepatan minimum

• Lebar dasar minimum untuk mencegah penyumbatan dan kemudahan konstruksi • Perbandingan b/h

Kemampuan mengalirkan air suatu penampang saluran akan meningkat sesuai dengan peningkatan jari-jari hidrolik atau berkurangnya keliling basah. Penampang saluran yang memiliki

12 keliling basah terkecil akan mengalirkan air secara maksimum. Penampang ini disebut penampang hidrolik terbaik (Chow, 1992). Rumus perhitungan penampang hidrolik terbaik dapat dilihat pada Tabel 7.

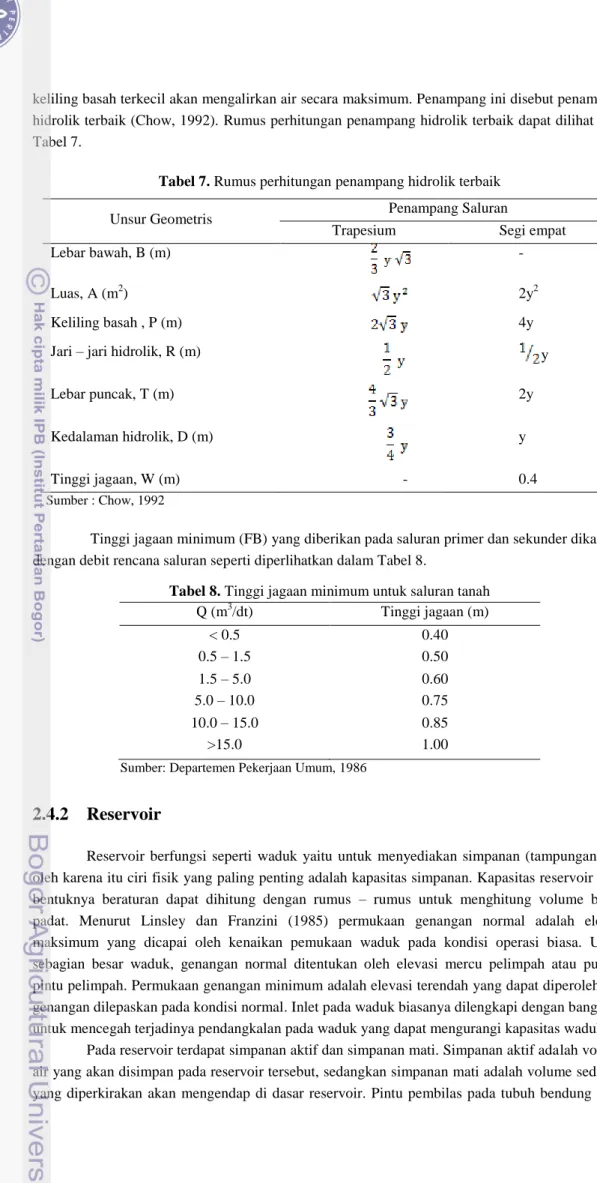

Tabel 7. Rumus perhitungan penampang hidrolik terbaik

Unsur Geometris Penampang Saluran

Trapesium Segi empat

Lebar bawah, B (m) -

Luas, A (m2) 2y2

Keliling basah , P (m) 4y

Jari – jari hidrolik, R (m) y

Lebar puncak, T (m) 2y

Kedalaman hidrolik, D (m) y

Tinggi jagaan, W (m) - 0.4

Sumber : Chow, 1992

Tinggi jagaan minimum (FB) yang diberikan pada saluran primer dan sekunder dikaitkan dengan debit rencana saluran seperti diperlihatkan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah

Q (m3/dt) Tinggi jagaan (m) < 0.5 0.40 0.5 – 1.5 0.50 1.5 – 5.0 0.60 5.0 – 10.0 0.75 10.0 – 15.0 0.85 >15.0 1.00

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 1986

2.4.2 Reservoir

Reservoir berfungsi seperti waduk yaitu untuk menyediakan simpanan (tampungan) air, oleh karena itu ciri fisik yang paling penting adalah kapasitas simpanan. Kapasitas reservoir yang bentuknya beraturan dapat dihitung dengan rumus – rumus untuk menghitung volume benda padat. Menurut Linsley dan Franzini (1985) permukaan genangan normal adalah elevasi maksimum yang dicapai oleh kenaikan pemukaan waduk pada kondisi operasi biasa. Untuk sebagian besar waduk, genangan normal ditentukan oleh elevasi mercu pelimpah atau puncak pintu pelimpah. Permukaan genangan minimum adalah elevasi terendah yang dapat diperoleh bila genangan dilepaskan pada kondisi normal. Inletpada waduk biasanya dilengkapi dengan bangunan untuk mencegah terjadinya pendangkalan pada waduk yang dapat mengurangi kapasitas waduk.

Pada reservoir terdapat simpanan aktif dan simpanan mati. Simpanan aktif adalah volume air yang akan disimpan pada reservoir tersebut, sedangkan simpanan mati adalah volume sedimen yang diperkirakan akan mengendap di dasar reservoir. Pintu pembilas pada tubuh bendung yang

13 berfungsi untuk membilas sedimen yang masuk ke reservoir dianggap hanya dapat membilas 70% sedimen akibat erosi yang terjadi sehingga sisanya merupakan sedimen yang tersimpan untuk simpanan mati. Suatu model parametrik untuk memprediksi erosi dari suatu bidang tanah telah dilaporkan Wischmeier dan Smith (1965, 1978) dan disebut the Universal Soil Loss Equation (USLE) (Arsyad, 2010). Persamaan USLE adalah sebagai berikut:

A = R.K.L.S.C.P ……...……….………(25) yang menyatakan:

A = banyaknya tanah tererosi dalam ton ha-1 tahun-1 (laju erosi)

R = faktor curah hujan dan aliran permukaan, yaitu jumlah satuan indeks erosi hujan, yang merupakan perkalian antara energi hujan total (E) dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (I30), tahunan.

K = faktor erodibilitas tanah, yaitu laju erosi per indeks erosi hujan (R) untuk suatu tanah, yang didapat dari petak percobaan standar, yaitu petak percobaan yang panjangnya 72,6 kaki (22,1 meter), terletak pada lereng 9%, tanpa tanaman (K = A R-1)

L = faktor panjang lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari tanah dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap erosi dari tanah dengan panjang lereng 72,6 kaki (22,1 meter) di bawah keadaan yang identic.

S = faktor kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi yang terjadi dari suatu tanah dengen kecuraman lereng tertentu, terhadap besarnya erosi dari tanah dengan lereng 9% di bawah keadaan yang identic.

C = faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, yaitu nisbah antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang identic tanpa tanaman.

P = faktor tindakan – tindakan khusus konservasi tanah (pengolahan dan penanaman menurut kontur, penanaman dalam strip, guludan, teras), yaitu nisbah antara besarnya erosi dari tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi khusus.