Bab 8

PENGHAYATAN SPIRITUAL

DAN PEMBANGUNAN

DI BALIK ADAT ISTIADAT

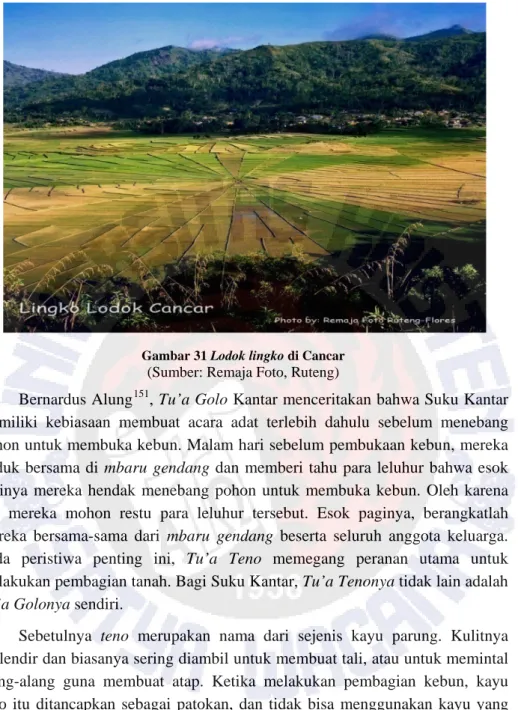

ntuk dapat mengerti modal spiritual di Mondo perlu mempelajari pula berbagai upacara adat yang mereka lakukan karena dalam setiap upacara adat terkandung nilai-nilai yang menjadi penghayatan spiritual mereka. Jika dilihat melalui perspektif Mircea Eliade, masyarakat Mondo cenderung tradisional karena sifat utama masyarakat tradisional masih melekat dalam diri komunitas tersebut, yaitu berbagai praktik religius mereka selalu berpusat pada masalah-masalah fundamental kehidupan manusia (Susanto 1987). Semua upacara adat itu selalu dikaitkan dengan permasalahan yang mereka gumuli sehari-hari, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebun, kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Setiap ritual adat kaya dengan simbol, makna, dan nilai. Ritual adat sendiri terjadi karena adanya penghayatan spiritual. Oleh karena itu, penelitian modal spiritual perlu dilakukan dengan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam ritual adat masyarakat.

Penghayatan spiritual masyarakat Mondo melahirkan sebuah kekerabatan yang kuat di antara anggota masyarakatnya. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana cara mereka menyelenggarakan berbagai upacara adat yang selalu melibatkan

kaum kerabat. Setiap orang memiliki tugasnya masing-masing dalam upacara adat tersebut sesuai dengan statusnya dalam kekerabatan. Dan sebetulnya, dalam hidup sehari-hari pun setiap kali memandang orang lain, mereka akan segera menyangkutkan bagaimana hubungan kekerabatan orang tersebut dengan dirinya. Sering sekali di Mondo dan di tanah Manggarai pada umumnya terdengar ucapan,

“Dia itu saya punya kesa.123” “Ibu itu saya punya tanta,124”

“Anak muda itu masih saya punya anak,125” dan sebagainya.

Dibandingkan dengan situasi di Jawa, adat istiadat masih terlihat kental mewarnai kehidupan masyarakat Mondo, bahkan di seluruh Manggarai. Adat istiadat ini tidak hanya terlihat dalam upacara-upacara adat di kampung, tetapi juga dalam berbagai acara Gerejawi dan bahkan pemerintahan.

Gambar 23Misa Pelantikan Bupati Manggarai Timur yang diawali dengan perarakan para penari adat

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

123

Kesa dalam bahasa Manggarai berarti ipar. Padahal, yang dimaksud iparnya itu belum tentu pasangan hidup dari saudara kandungnya, bisa juga pasangan hidup dari sepupunya.

124

Tanta dalam bahasa Manggarai berarti bibi, atau sering di Jawa disebut Tante. Akan tetapi, belum tentu bibi itu saudari kandung orang tuanya, bisa saja sepupu dari orang tuanya.

125

Gambar 24Misa Pelantikan Bupati Manggarai Timur yang dihadiri oleh ratusan imam

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

Dalam setiap upacara adat, seluruh anggota keluarga besar berkumpul dalam suasana persaudaraan yang akrab. Di sinilah tampak kuat unsur kekerabatan yang tetap terjaga dan mengikat mereka semakin kuat satu dengan lainnya. Tiada seorang pun yang terabaikan dalam upacara adat, karena setiap individu memiliki perannya masing-masing sesuai dengan statusnya dalam kekerabatan. Walaupun tidak pernah sekolah resmi mengenai adat istiadat, setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan kapan ia harus berperan sesuai dengan statusnya. Ini karena kehidupan adat sudah membudaya dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kekhasan dalam hal ini adalah kekerabatan yang terjadi karena hubungan darah bisa sama kuatnya dengan kekerabatan karena perkawinan. Baik dalam upacara adat yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan, maupun kematian, anak rona memegang peranan yang sangat penting. Kata-katanya selalu didengar dan dihargai oleh jajaran anak winanya.

Berikut ini akan digambarkan beberapa upacara adat sehingga terlihat bagaimana kekerabatan memainkan perannya dalam setiap upacara adat. Juga akan ditunjukkan simbol-simbol yang sarat dalam setiap upacara adat sehingga nilai-nilai penghayatan spiritual mereka dapat dipelajari. Sebagaimana biasa, di bagian-bagian tertentu akan dijelaskan adat menurut tradisi Manggarai pada umumnya, karena dua alasan. Alasan pertama, semua orang Mondo adalah orang Manggarai, sehingga mereka menghidupi juga tradisi orang Manggarai pada umumnya. Oleh karena itu, sulit jika dikatakan sebagai adat Mondo karena sebetulnya adat tersebut bukan khas Mondo. Alasan kedua, ada kalanya juga orang Mondo membuat upacara adat yang berbeda dengan tradisi Manggarai

pada umumnya. Dengan demikian, diperlukan penjelasan mengenai tradisi Manggarai pada umumnya agar dapat dilihat bagaimana perbedaannya di Mondo. Secara umum, keseluruhan bab ini menunjukkan masyarakat Mondo sebagai sebuah kerabat yang komunal, tradisional, dan spiritualistis.

KELAHIRAN

Ketika bayi-bayi Manggarai belum mengenal rumah sakit atau Puskesmas sebagai tempat kelahirannya, dikenallah sebuah upacara adat yang disebut Céar

cumpé. Menjelang kelahirannya, biasanya ayah sang bayi pergi mencari kayu

untuk membuat tempat pembaringan yang disebut cumpé. Cumpé ini diletakkan dekat tungku api. Di sanalah si bayi mungil dan ibunya akan berbaring untuk mendapatkan kehangatan. Setelah membuat cumpé, biasanya sang ayah pun keluar dan menunggu kelahiran sang bayi di depan rumah.

Setelah si bayi lahir, akan ada seorang pria yang mengetuk dinding sebanyak tiga kali dengan masing-masing ketukan diikuti seruan, “Ata pé’ang

ko ata oné?” yang berarti “Orang luar atau orang dalam?” Atau sebaliknya, “Ata oné ko ata pé’ang?” Kalau yang lahir anak laki-laki dijawab ata oné, yang

berarti orang dalam; sedangkan kalau anak perempuan dijawab ata pé’ang, yang berarti orang luar. Tak jarang yang mengetuk itu adalah sang ayah sendiri. Anak laki-laki disebut orang dalam karena ia yang akan meneruskan garis keturunan keluarga dan tetap di dalam klan, sedangkan anak perempuan disebut

orang luar karena kelak ia akan masuk ke dalam keluarga suaminya dan

menjadi anggota klan suami.

Setelah kelahiran, sang ibu dan bayinya berbaring di cumpé dekat tungku api yang disebut sapo, supaya tetap hangat. Sesudah lima hari, yaitu setelah tali pusat bayi mengering, barulah sang ibu boleh keluar untuk pergi menimba air dan mandi di sana atau pergi ke kebun. Orang Mondo mengatakan bahwa saat itu dilakukan Wali Cumpé, yaitu papan cumpé tempat mereka tidur dibalik. Sedangkan kalau dilakukan Céar Cumpé, itu berarti cumpé dibongkar dan sang ibu tidak boleh melahirkan lagi. Untuk Céar Cumpé ini perlu persetujuan anak

rona dengan menyembelih babi, sedangkan kalau Wali Cumpé cukup ayam

saja. Sedangkan bagi orang Jawang, kampung tetangga Mondo, hanya ada satu istilah, yaitu Céar Cumpé, walaupun setelah itu sang ibu boleh melahirkan kembali. Orang Manggarai kebanyakan hanya mengenal Céar Cumpé saja sebagaimana yang dimengerti oleh orang Jawang.

Pada zaman dahulu, bayi yang baru lahir dipotong tali pusatnya dengan menggunakan lampek. Lampek ini dibuat dari buluh bambu yang disebut cawar, dipotong kecil-kecil menjadi lima potongan. Potongan kelima dibuat tajam, sedangkan 4 potongan lainnya tidak tajam. Kelima potongan ini disentuhkan ke tali pusat bayi, namun yang akhirnya memutuskan tali pusat tersebut adalah potongan kelima yang dibuat tajam. Lima lampek ini memiliki makna khusus yang menyangkut kehidupan manusia. Jika seseorang mengalami musibah atau kecelakaan untuk pertama kalinya hingga hampir tewas, disebut Ca Lampek, atau lampek pertama. Jika ia mengalami musibah atau kecelakaan yang hampir menewaskan hidupnya sampai 4 kali, maka ia harus berhati-hati karena orang Manggarai percaya yang kelima pasti akan membuatnya mati. Hal ini sesuai dengan pemotongan tali pusat, potongan lampek kelimalah yang memisahkan tali kehidupan antara bayi dengan ibu. Sejak saat itu si bayi mempunyai kehidupan barunya sendiri. Pada suatu hari, ada seorang pendatang126 di Mondo mengeluarkan komentar,

“Wah, orang Manggarai ini berarti nyawanya rangkap lima, sudah!”

Mendengar itu, semua orang laki-laki dan perempuan yang berkumpul tertawa keras, geli sekali. Rupanya masyarakat Mondo sudah melihat segala bentuk kepercayaan itu sebagai takhyul belaka. Mereka juga mengatakan bahwa zaman sekarang lampek tidak diperlukan lagi karena sudah ada gunting.

Pada intinya Céar Cumpé merupakan upacara adat untuk memberikan nama bagi bayi yang baru lahir. Pemberian nama kepada bayi ini ditandai dengan darah ayam, atau hewan lain sesuai dengan kebiasaan klannya masing-masing. Setelah didoakan, binatang yang dibunuh itu diambil darahnya dan dioleskan sedikit di dahi si bayi dan di ujung ibu jari kakinya. Jadi, semacam dimeterai dengan darah kurban. Oleh karena itu, sangat tercela memanggil orang Manggarai dengan “nama ayamnya” atau nama kampungnya.

“Itu sebabnya kalau memanggil orang Manggarai, sebaiknya panggil nama baptisnya saja. Kalau panggil nama keduanya, itu tidak baik karena berarti kita memanggil nama ayamnya,” urai Petrus Janggur, seorang tokoh adat di Ruteng127.

126

Pendatang tersebut berasal dari Jawa dan datang untuk memberikan pembinaan kepada KTM yang ada di Mondo.

127

Petrus Janggur memang bukan orang Mondo, namun keluarga besarnya banyak yang tinggal di Kampung Mondo. Beliau adalah anak rona ulu dari beberapa keluarga klan Pau di Mondo. Selain itu, beliau merupakan tokoh adat sekaligus katekis yang banyak terlibat dalam penerjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa Manggarai dan membantu

“Misalnya, nama saya Petrus Janggur, Suster boleh panggil saya Pak Petrus, jangan Pak Janggur.”

Dalam upacara Céar Cumpé hadir seluruh kerabat. Menurut tradisi, orang tua sudah menyiapkan nama untuk bayinya. Namun, kemudian ditanyakan kepada semua yang hadir nama apa yang cocok untuk bayi mereka, hingga diperoleh lima calon nama. Nama-nama yang dipilih umumnya berdasarkan nama leluhur mereka. Kemudian, diadakanlah semacam pemungutan suara di antara para kerabat itu. Nama yang memperoleh suara terbanyak atau kebetulan sama dengan pilihan orang tua, biasanya nama itulah yang dipilih untuk diberikan kepada si bayi. Kalau tidak ada nama yang memperoleh suara terbanyak, maka yang dipakai adalah nama yang sudah disiapkan oleh orang tua. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti mengapa kakak beradik satu ayah di Manggarai belum tentu mempunyai nama belakang yang sama, karena nama belakang mereka diambil dari nama jajaran leluhur yang ada dalam kekerabatan. Kebiasaan ini mengingatkan kisah Injil yang menceritakan pemberian nama Yohanes pembaptis. Pemberian nama tersebut mendulang protes karena tidak sesuai dengan nama leluhurnya.

“Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya, tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya: "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." (Yoh.1:59-61)

Bagaimana dengan sekarang setelah adanya Puskesmas dan rumah sakit? Memang tidak mungkin lagi ada Céar Cumpé karena bayi tidak lagi dibaringkan di atas cumpé buatan sang ayah, tetapi di atas tempat pembaringan. Walaupun demikian, masih banyak pula kampung-kampung yang jauh dari Puskesmas dan rumah sakit sehingga kebiasaan Céar Cumpé ini masih berlangsung. Termasuk di Kampung Mondo, masih cukup banyak ibu yang melahirkan di rumah, tidak di Puskesmas.

Ferdinandus Sehadung, putera sulung Stefanus Syukur juga mengadakan

Céar Cumpé untuk kedua anaknya yang lahir pada tahun 2003 dan 2005. Akan

tetapi, acaranya berbeda, tidak seperti orang dahulu melakukannya.

“Acara waktu itu intinya adalah pemberian nama anak sekaligus bersyukur atas pembaptisan mereka. Memang kami potong hewan, tetapi bukan sebagai kurban

pemerintah dalam berbagai kasus yang membutuhkan solusi adat. Salah satu perannya antara lain pernah memimpin Lonto Léok dalam tingkat kabupaten dan membantu penyelesaian perang tanding.

persembahan. Hewan itu hanya untuk makan bersama saja,” jelas Feri, panggilan sehari-hari Ferdinandus.

“Adapun nama itu bukan berasal dari nama nenek moyang, tapi nama baptis dan diikuti dengan nama ayahnya,” sambung Feri sambil tersenyum.

Kedua anak Feri bernama Michaelis Junior Ferdinand dan Febronia Christina Ferdinand. Walaupun acara ini sama sekali berbeda dengan acara Céar Cumpé yang biasa diadakan orang Manggarai, Feri tetap menyebutnya itu sebagai Céar

Cumpé.

“Bagi kami orang Mondo, bukan tata upacaranya yang dipertahankan, tetapi muatannya. Apa yang menjadi tujuan dari acara Céar Cumpé adalah pemberian nama anak,” ucap Feri menyampaikan argumennya.

Walaupun demikian, masih banyak pula warga Mondo yang melakukan

Céar Cumpé sebagaimana leluhurnya melakukannya dulu, namun dengan

sedikit modifikasi. Misalnya, hal ini terjadi dalam sebuah keluarga dari Teber yang tinggal di Mondo 2. Kala itu penulis terlambat datang, sehingga tidak mengikuti acara dari awal. Keterlambatan ini membuat penulis di-kepok oleh tuan rumah, yaitu suatu upacara adat penyambutan dan sebagai tanda walau datang terlambat namun doa-doanya dipersatukan dengan mereka yang sudah datang lebih dahulu. Modifikasi yang dilakukan adalah sang ibu dan bayi tidak lagi berbaring di cumpé melainkan di pembaringan. Sementara susunan acara lainnya tetap, dengan melibatkan para kerabat woénelu dan aseka’é, juga warga kampung yang terhitung sebagai kerabat pa’ang ngaung olo musi. Demikianlah yang terjadi di Mondo, dengan setia mereka mempertahankan adat istiadat. Namun, yang dengan teguh tetap mereka lestarikan adalah intensi dari setiap upacara tersebut, bukan tata cara atau ritualnya yang sebetulnya hanya merupakan kulitnya saja.

PERNIKAHAN

Untuk memasuki tahap pernikahan, orang Manggarai harus melalui tahapan-tahapan adat yang cukup rumit jika dibandingkan dengan pernikahan modern. Selain itu, perbedaan yang mencolok lainnya dengan pernikahan modern adalah tampak sekali bahwa pernikahan Manggarai merupakan persatuan dari dua keluarga besar, antara keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Tidak heran bahwa jarang sekali terjadi perceraian di

Manggarai.128 Selain karena dilarang oleh agama, juga karena adat istiadat yang membuat pernikahan itu mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi. Jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka terjadi juga pemutusan hubungan antara kekerabatan anak rona dan anak wina dari dua keluarga besar, suatu hal yang nyaris tak terbayangkan bagi masyarakat Manggarai. Di samping itu,

bélis129 yang tinggi membuat perempuan merasa dihargai dan suami tidak mudah melepaskan istrinya begitu saja karena bélis tinggi yang sudah dibayar oleh keluarganya. Bélis tersebut menjadi mas kawin sekaligus pengikat perkawinan antara dua keluarga besar. Bélis, seolah-olah menjadi anyaman sarang laba-laba tempat sebuah keluarga kecil hidup dengan sejahtera. Menghilangkan bélis, berarti pula memutuskan jaringan sarang laba-laba ini sehingga dapat terjadi kerusakan atau keruntuhan yang sulit diperbaiki (de Graaf 1985). Walaupun demikian, selama penelitian di tahun 2009 dan 2010 ditemukan juga perceraian dan perselingkuhan di Manggarai. Memang diakui oleh mereka yang mengalami perceraian ataupun perselingkuhan, masalah menjadi sangat rumit karena bukan hanya harus menghadapi hukum Gereja tetapi juga hukum adat.

Untuk sampai ke jenjang pernikahan, sepasang muda-mudi harus melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat. Oleh karena itu, adat istiadat ini juga menjadi semacam tameng terhadap pergaulan bebas yang kini melanda banyak kaum muda di berbagai tempat. Walaupun demikian, kemajuan zaman perlahan-lahan sudah mulai merobek situasi ini. Selama pengalaman penulis berada di lapangan, sempat ditemukan beberapa contoh kasus gadis-gadis Manggarai yang hamil di luar nikah, ataupun perselingkuhan-perselingkuhan. Banyak yang berusaha menyelesaikan secara adat, namun solusi adat sekarang mulai sulit diterima pula. Salah satu contoh kasus, di akhir tahun 2009 ada seorang gadis Borong yang dalam keadaan bingung. Ia mengandung di luar nikah dan kedua keluarga besar setuju untuk menyelesaikan secara adat. Ternyata, solusi adat tersebut dirasakan tidak adil bagi si gadis sehingga keluarga sang gadis pun menolaknya. Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui sepasang muda-mudi Manggarai yang hendak menikah berdasarkan masukan-masukan dari warga Mondo, Gregorius Nahar

128

Menurut pengakuan banyak orang Manggarai.

129

warga Golonderu yang berstatus sebagai anak wina orang Mondo,130 dan ditunjang pula dengan beberapa literatur.131

Pésé Satu Sélé Kopé atau Tegi Paca

Tahapan pertama di jenjang pernikahan bagi orang Kantar adalah Pésé

Satu Sélé Kopé, atau Tegi Paca bagi Suku Watang di Jawang. Dahulu

pernikahan terjadi karena dijodohkan orang tuanya. Biasanya, setelah orang tua melihat anak remajanya sudah akil balig, mereka mulai menentukan siapa jodoh yang cocok untuknya. Namun, seiring dengan perubahan zaman, sekarang muda-mudi sudah saling memandang dan berkenalan. Apabila ada yang terasa cocok di hati, biasanya sang pemuda acapkali datang mengunjungi rumah sang pemudi. Hasrat untuk menjalin hubungan lebih serius akan ditunjukkan si pemuda dengan menghadap orang tua gadis idamannya sambil membawa sirih dan pinang, kadang ditambah tembakau. Umumnya, sang pemuda tidak akan menyebut nama gadis idamannya itu di hadapan keluarga kekasihnya. Akan tetapi, gadis yang ingin dilamarnya itu disebutnya sebagai kalaraci. Kala berarti daun sirih, raci berarti daun pinang; itu semua sebagai simbolisasi. Pada saat itu, maka orang tua gadis akan bertanya kurang lebih sebagai berikut,

“Maaf Anak, maksud kedatangan Anak yang sering begini, saya ada rasa lain. Mungkin ada maksud?”132

Pemuda yang sungguh-sungguh akan berkata,

“Bapak, saya sering datang ke sini, rencana saya supaya Bapak menjadi bapak saya, dan Mama menjadi mama saya.”

Atau, lazim juga dikatakan,

“Saya datang mau memetik kalaraci.”

Kedua kalimat ini menunjukkan niat si pemuda untuk hidup bersama gadis idamannya. Sesudah itu, pemuda tersebut juga harus mengungkapkan isi hatinya kepada orang tuanya sendiri, bahwa ia henamata terhadap gadis

130

Wawancara dengan Gregorius ini dilakukan di rumahnya di Kampung Golonderu, pada tanggal 13 Februari 2009. Beliau juga seorang tokoh adat yang cukup mengerti seluk-beluk adat istiadat dan seorang Kepala Sekolah pula. Pada tahun 2011, ia terpilih sebagai Kepala Desa.

131

Literatur yang diambil terutama untuk tahapan pernikahan ini adalah karya Nggoro (2006).

132

Kalimat ini dikutip langsung apa adanya berdasarkan ucapan Gregorius sehingga walaupun dengan bahasa Indonesia tetapi sedikit dipengaruhi gaya bahasa Manggarai.

idamannya. Maksud henamata di sini adalah jodoh, artinya, ia merasa ada jodoh dengan gadis tersebut. Maka, mulailah dipikirkan pertemuan antara kedua orang tua yang disebut Wéda Réwo Tuke Mbaru.

Wéda Réwo Tuke Mbaru dan Paluk Kila

Tuke Mbaru dalam pengertian harfiah berarti naik ke rumah, karena

rumah orang Manggarai banyak yang berupa rumah panggung. Pada tahapan ini, orang tua sang pemuda menemani anaknya menaiki rumah calon besan untuk melamar. Saat itulah kedua orang tua dari si pemuda dan pemudi saling bertemu.

Pada kesempatan tersebut, sang gadis dilamar secara resmi dan diadakanlah Paluk Kila atau tukar cincin. Namun, tak jarang pula acara tukar cincin itu dilakukan pada tahap selanjutnya. Sesudah itu, baru dirundingkan kapan kedua keluarga besar dapat bertemu untuk merundingkan hal-hal yang diperlukan pada jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya inilah yang biasanya lebih banyak memakan waktu dan cukup rumit karena dibutuhkan kesabaran dan kerelaan dari kedua pihak keluarga agar diperoleh kesepakatan bersama.

Pongo

Tahap selanjutnya disebut Pongo. Pada tahap ini, keluarga sang pemuda datang kepada keluarga sang pemudi untuk melamar, istilahnya masuk minta. Biasanya, selambat-lambatnya sehari sebelumnya sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga perempuan mengenai kedatangan keluarga calon mempelai pria. Pada harinya, keluarga laki-laki datang ke tempat keluarga perempuan. Masing-masing keluarga memiliki juru bicaranya masing-masing, yang disebut tongka. Juru bicara untuk anak rona atau keluarga calon mempelai perempuan disebut Tongka Tiba, sedangkan juru bicara dari anak

wina yang melamar disebut Tongka Téi. Setelah keluarga anak wina masuk ke

rumah keluarga anak rona, biasanya segera disajikan air minum panas dan sirih pinang. Hal ini penting untuk menjaga suasana pertemuan berjalan dengan hangat dan nyaman bagi kedua belah pihak. Setelah itu segera dimulailah pembicaraan antara kedua keluarga besar, yang disebut sebagai ris. Pembicaraan pertama dimulai dengan anak rona yang menanyakan apa maksud kedatangan keluarga anak wina, walau sebetulnya mereka sudah tahu. Setelah

seluruh pembicaraan selesai, diadakanlah makan bersama yang mereka sebut dengan istilah danong.

Gambar 25Seorang ibu menyajikan sirih pinang kepada keluarga pemuda yang melamar. (Foto diambil ketika puteri pertama Don Jematu, keluarga Tu’a Dalu Riwu terakhir,

dilamar seorang pemuda dari Sita, Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2010)

Apabila gadis yang hendak dilamar mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, keluarga anak wina harus permisi dulu dengan memberikan seekor kuda, dan biasanya juga dengan sejumlah uang, istilahnya tabeka’é. Hal ini dilakukan untuk menjaga hati sang kakak supaya tidak tersinggung, istilah Manggarainya, jaga wiwir ka’é. Sebab, seorang kakak perempuan yang dilangkahi adiknya biasanya akan merasa ledék, yang artinya hina.

Apabila tidak ada kakak perempuan yang dilangkahi, maka kedua tongka akan berbicara mengenai pongo. Hal-hal yang dibicarakan sehubungan dengan

pongo adalah masalah bélis, umber133, dan sebagainya. Jumlah bélis yang harus dibayar oleh anak wina kepada anak rona sangat ditentukan oleh pembicaraan para tongka. Biasanya kecantikan seorang gadis dapat dijadikan kriteria besarnya bélis. Apabila gadis tersebut berpendidikan tinggi, bélisnya semakin mahal lagi. Ini semua tergantung kepiawaian tongka dalam berbicara. Selain itu, nilai bélis juga ditentukan oleh kemampuan keluarga anak wina, dan kerelaan

anak rona seberapa besar ia mau menerima bélis tersebut. Umumnya, anak rona akan memasang harga bélis setinggi mungkin, sedangkan anak wina akan

133

Pengertian umber akan diuraikan dalam penjelasan selanjutnya masih di bab yang sama.

berusaha untuk menawar serendah mungkin. Namun, untuk keluarga anak wina yang mampu, nilai belis yang tinggi dapat sekaligus mengangkat gengsi mereka. Di daerah Kantar, umumnya bélis berkisar 1:5, artinya 1 ekor kerbau dan 5 ekor kuda.

Banyak orang yang mengatakan bahwa bélis seringkali menjadi sarana pemerasan. Namun, sebagaimana biasanya adat selalu mempunyai solusi untuk setiap masalah, demikian juga untuk kasus yang satu ini. Ada orang-orang tertentu yang merasa gengsinya merosot jika membayar bélis rendah, namun sebetulnya ia memang sungguh-sungguh tidak sanggup membayar bélis dalam jumlah besar. Untuk itu, ada sebuah solusi yang disebut umber. Umber adalah bagian terkecil dari lempung. Maksud dari kalimat ini adalah jika kedua tongka sepakat untuk umber, upacara dibuat sesederhana mungkin, sesuai dengan kesepakatan antara anak wina dan anak rona. Adapun bélis, boleh dibayar seperempatnya saja. Istilah Manggarai untuk hal ini adalah toé oné pa’ang

dialema. Maksudnya adalah ia datang bukan melalui pintu depan melainkan

pintu belakang. Sebaliknya, kalau kesepakatannya lempung, sebagian besar dari sepakat bélis, paling tidak tigaperempatnya harus dibayar oleh anak wina pada saat itu juga. Apabila anak wina hendak datang melalui pintu depan, maka semua tuntutan raja lempung harus dipenuhi. Sejak ia mulai menginjakkan kaki di luar, pa’ang le, sampai duduk di tikar dalam rumah, semuanya dalam tingkatan raja, artinya harus bayar saat itu juga, tidak bisa ditunda lagi. Setelah semua pembayaran diselesaikan, esok paginya dipanjatkan doa dengan kurban binatang; Tudak, demikian istilah Manggarainya. Sesudah itu barulah selesai semuanya, Réné, nai lempung. Sebaliknya, umber tidak seperti itu. Umber merupakan alternatif dari lempung, yaitu segala sesuatunya dibuat sederhana. Pada waktu acara umber, yang disembelih cukup ayam, bukan babi. Ayam ini gunanya untuk mengukuhkan apa yang sudah dibicarakan, dan meminta perlindungan bagi keluarga baru tersebut.

Biasanya, sebelum hari pongo tersebut sudah ada kesepakatan antara anak

rona dan anak wina mengenai berapa banyak bélis yang harus dibayarkan,

misalnya Rp. 40 juta ditambah seekor kerbau dan 5 ekor kuda. Namun, pada harinya mereka berbicara berputar-putar dulu, memasang angka tinggi lebih dulu, misalnya Rp. 70 juta dengan 10 kerbau dan 10 kuda. Di sinilah para

tongka bersilat lidah memperlihatkan kepiawaiannya sebagai juru bicara.

Mereka bisa memasang angka sesuka hati mereka. Sesudah berbicara sekitar 2 hingga 3 jam, barulah tercapai kesepakatan Rp.40 juta, suatu angka yang

sebetulnya sudah disepakati bersama dalam pertemuan informal sehari sebelumnya.

Saling menjaga perasaan sangat dibutuhkan dalam pembicaraan seperti ini sehingga para tongka pun berbicara dengan sangat diplomatis. Déng, merupakan istilah seorang ibu yang mengenakan kain sarung. Kalau seorang perempuan mengikat kain sarungnya di atas, disebut déng éta. Apabila diikat di perut, disebut déng wa. Oleh karena itu, di Manggarai ada istilah déng éta wau, yang berarti “ikat kain di atas tampak gagah, ikat kain di bawah juga gagah.” Biasanya, juru bicara akan berkata,

“Déng éta wau, tetapi saya tidak bisa mengikuti yang Bapak ucapkan, saya akan masuk di tengah. Silahkan Bapak pasang sekian, tetapi kemampuan kami hanya sekian.”

Ini merupakan suatu ungkapan penghargaan juru bicara anak wina untuk menjaga perasaan anak rona yang memasang harga terlalu tinggi.

Pembicaraan seperti ini biasanya sengaja dilakukan secara panjang lebar agar tercipta suasana keakraban. Kalau terjadi ketegangan, baik dari pihak keluarga anak rona maupun anak wina akan ada yang bernyanyi atau berbalas pantun sehingga suasana mencair kembali. Setelah suasana mencair, pembicaraan pun dilanjutkan kembali. Sepanjang pertemuan ini biasanya

moké134 terus diedarkan. Demikian juga daging babi berlemak diletakkan di beberapa piring dan diedarkan sehingga semua yang hadir mendapatkan suasana yang hangat dan santai, berbincang sambil makan daging babi dan minum moké.

Pertemuan yang cukup panjang lebar dan melibatkan seluruh keluarga besar dalam suasana keakraban ini sebetulnya untuk bisa saling mengenal antara kedua keluarga. Dalam kesempatan itulah sang pemuda bisa mengenal lebih baik calon mertua dan keluarga besar calon istrinya. Zaman dahulu kadang ada orang yang iri hati jika anak gadis tetangga disunting orang, sementara anak gadisnya sendiri tidak. Oleh karena itu, seringkali ia melemparkan fitnah bahwa ayah gadis itu sangat kejam sehingga si pemuda urung mewujudkan niatnya meminang gadis idaman. Namun, jika pemuda itu nekad, ia akan sampai pada tahapan ini, untuk melihat sendiri dan mengenal lebih dalam calon mertuanya yang ternyata tidak sesuai dengan bunyi fitnahan yang ia dengar. Jadi, tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menggali dan

134

Moké merupakan tuak Manggarai yang diperoleh dari hasil menyadap pohon enau. Menurut mereka, moké ini lebih keras daripada bir.

mengenal lebih dalam antara dua keluarga besar yang akan membentuk suatu kekerabatan baru.

Dapat juga terjadi pongo gagal. Misalnya, sudah ada kesepakatan antara keluarga perempuan dan laki-laki. Tiba-tiba, keesokan harinya si gadis tidak mau lagi meneruskan hubungan itu. Maka, keluarga besar si pemuda, dan biasanya dengan membawa orang se-kampung135, akan datang ke rumah gadis tersebut. Semua yang datang itu harus dijamu makan dan minum oleh keluarga gadis yang membatalkan pongo dengan membunuh beberapa ekor babi. Kemudian mereka akan menuntut kembali semua yang sudah mereka berikan kepada keluarga si gadis, bahkan tak jarang menuntut lipat ganda. Ini merupakan hukuman adat bagi keluarga si gadis yang membatalkan pongo. Bisa juga pongo dibatalkan dari pihak laki-laki. Jika terjadi demikian, keluarga si pemuda harus membayar kepada keluarga si gadis atas malu yang sudah mereka peroleh, istilahnya kosoritak. Pembayaran ini dilakukan dengan sejumlah uang, seekor kuda, dan binatang lainnya sesuai kesepakatan. Sesudah itu barulah kudu

molas koé, yang artinya kini gadis itu sudah bebas dari ikatan dengan sang

pemuda, tak ada lagi yang dapat menghalangi jika ia ingin menjalin ikatan dengan pemuda lain.

Oleh sebab itu, sesudah pongo biasanya sang pemuda dan pemudi dijaga ketat oleh orang tuanya. Sedapat mungkin mereka mengurus perkawinan agar dapat terselenggara secepatnya. Lebih-lebih, pada zaman dulu orang Manggarai masih akrab dengan ilmu santet yang dapat mementahkan perasaan cinta seorang pemuda atau pemudi sehingga pongo dibatalkan. Banyak terjadi, orang-orang yang iri hati ketika melihat fitnahannya tidak berjalan dengan baik akan segera mengirimkan santetnya136. Itu sebabnya orang tua menjaga sungguh-sungguh anaknya yang akan menikah dan diperhatikan dari waktu ke waktu kalau-kalau terjadi suatu perubahan dalam diri anaknya. Akan tetapi, zaman sekarang santet ini sudah tidak terlalu banyak lagi seperti dulu.

Upacara yang sempat diikuti oleh penulis saat itu terjadi ketika seorang gadis, cucu dari Tu’a Dalu Riwu terakhir, dilamar. Pemuda yang melamarnya berasal dari Sita. Upacara diadakan di rumah Kanis Karjon, paman sang gadis yang akan dilamar. Hari itu jatuh pada hari Sabtu, 17 April 2010. Ruang depan

135

Menurut kesaksian bisa sampai lima truk penuh berisi orang se-kampung untuk menuntut keluarga si gadis.

136

Ini menurut kesaksian Benediktus Tas dari Torokgolo berdasarkan wawancara Februari 2009. Namun, ditambahkannya bahwa zaman sekarang santet menyantet sudah jarang terjadi.

dikosongkan dari meja dan kursi, dan digelarlah tikar-tikar, kasur tipis di sepanjang dinding, dan bantal-bantal. Donatus Jematu dan Lusia, orang tua dari sang gadis duduk di tempat paling terhormat seabagai anak rona mengenakan sarung songke. Semua orang yang hadir saat itu mengenakan sarung songke, kain khas Manggarai yang selalu dikenakan dalam setiap acara adat. Tak lama kemudian, sekitar pk. 19.00, datanglah keluarga besar pemuda yang akan melamar. Sang pemuda datang bersama kedua orang tuanya, adiknya, paman-paman dan isteri mereka, juga jajaran anak wina keluarga tersebut yang siap menyokong perkawinan sang pemuda. Jumlah yang hadir dari pihak sang pemuda waktu itu sekitar duapuluh orang. Semua orang duduk merapat ke dinding, suatu cara duduk yang lazim di Manggarai yang hampir selalu membentuk lingkaran dalam acara adat.

Awalnya, pihak tuan rumah menyajikan kapur sirih dan pinang kepada para tamu, yang segera disambut dengan baik. Beberapa orang mulai menyirih dan suasana segera hangat dan penuh kekeluargaan. Setelah itu, tuan rumah menyajikan air minum dan kue-kue. Tak lama kemudian, disajikan makan malam dengan dua macam menu. Untuk para tamu disajikan makanan dengan menu utama terbuat dari daging babi, sedangkan tuan rumah bermenukan daging ayam.

Satu hal yang khas di Manggarai, hampir dalam setiap acara makan-makan selalu ada beberapa orang yang duduk di tengah melayani para tamu yang makan. Merekalah yang membawa keluar makanan dan minuman dari dalam, kemudian menyodorkan kepada para tamu, dan berada di tengah terus untuk melayani para tamu makan dan minum. Mereka sendiri tidak pernah ikut makan; setelah para tamu selesai, barulah mereka kemudian makan di belakang. Ini sering sekali dialami oleh penulis di berbagai kesempatan selama ikut acara makan-makan di Manggarai, bahkan di kampung sederhana dengan menu sederhana sekalipun.

Usai makan dan minum, ruangan segera dibersihkan dengan gesit oleh pihak tuan rumah, dan pembicaraan adat pun dimulai. Juru bicara atau yang biasa disebut tongka dari pihak perempuan adalah Kanis Karjon. Kebetulan, Kanis Karjon adalah adik Don Jematu yang sangat menguasai adat istiadat. Walaupun begitu, mereka yang terpilih sebagai tongka tidak selalu harus kerabat dekat. Yang penting, tongka menguasai adat istiadat dengan baik. Adapun yang menjadi tongka dari pihak pria adalah seorang tokoh adat dari Sita. Pembicaraan berjalan dengan baik dan lancar, pinangan diterima dan akhirnya keluarlah Vonny, sang gadis yang dilamar memasuki tengah lingkaran

untuk bertukar cincin dengan pemuda yang melamarnya. Setelah itu, Vonny memberikan salam hormat kepada kedua calon mertuanya, dan seluruh keluarga calon suami yang hadir saat itu. Di penghujung acara, tongka dari pihak anak

rona mengundang agar keluarga anak wina menginap saja karena hari sudah

malam. Namun, undangan ini ditolak dengan halus oleh tongka anak wina, “Kami sangat berterimakasih atas undangan kemurahan hati keluarga mempelai perempuan. Sayang sekali kami tidak bisa menginap malam ini karena besok kami harus tugas koor di Gereja, kebetulan ini koor lima suara.”

Semua yang hadir pun tergelak mendengarnya, karena memang di Borong jarang sekali ada koor yang sampai lima suara. Walaupun begitu, pihak keluarga anak rona bisa mengerti. Dan sesuai dengan adat Manggarai yang sangat menghormati anak rona, kemurahan hati anak rona yang menawarkan untuk menginap ini dihargai oleh anak wina dengan menyerahkan sejumlah uang. Demikianlah sejak saat itu, kedua insan yang saling mengasihi tersebut resmi bertunangan.

Pasa Peno

Akhirnya, sepasang sejoli pun mencapai tahapan terakhir dalam upacara adat pernikahan, yaitu Pasa Peno. Pasa artinya bélis, sedangkan Peno berarti penuh. Dengan demikian, Pasa Peno berarti bélis sudah terbayar penuh. Orang Manggarai menyebut saat itu sebagai rana rémbong. Rana berarti danau dalam bahasa Manggarai, sedangkan rémbong berarti penuh. Mereka percaya di dalam danau yang airnya penuh pasti ada kehidupan. Secara sederhana, alam pikiran orang Manggarai menyimpulkan tidaklah mungkin ada binatang dan tanaman air jika danaunya kering. Pasa peno rana rémbong menunjukkan kedua sejoli sudah boleh bersatu membentuk kehidupan baru karena bélis sudah terbayar penuh.137 Maka, kehidupan baru pun akan muncul. Pada saat itulah dilakukan

Téng Loce, yaitu upacara penggelaran tikar untuk kedua mempelai dan mohon

berkat dari Gereja. Maka, resmilah mereka akhirnya menjadi suami istri.

Akhir bulan Oktober 2009, ada sebuah pernikahan yang diselenggarakan di Mondo. Acara adat dimulai pada tanggal 29 Oktober pk. 19.00 dan baru berakhir keesokan dini hari tanggal 30 Oktober pk. 03.00. Adapun Sakramen Pernikahan diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2009 pk. 15.00. Setelah Sakramen Pernikahan diberikan, sepasang sejoli itu pun resmi menjadi suami

137

istri. Berikut ini akan digambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dari berbagai sudut pandang, agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai acara pernikahan tersebut.

Pembagian peran

Semua warga Mondo mengambil bagiannya masing-masing dalam upacara pernikahan ini, hampir tidak ada yang diam saja berpangku tangan. “Saya merasa tidak mungkin kalau tidak ikut membantu, Suster, ketika bulan lalu anak saya menikah, semua orang juga turut membantu.”

Agaknya mengambil bagian dalam setiap acara bersama merupakan hal yang nyaris wajib bagi orang Mondo. Selain menampakkan kekuatan persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka, juga terjadi sebuah hukum resiprokal. Ada unsur ketakutan di dalam hati mereka jika tidak turut membantu, kuatir jika mereka sendiri memiliki acara di kemudian hari tidak ada yang mau menolong.

Pembagian peran ini rupanya dilakukan dalam sebuah rapat bersama yang dipimpin oleh Tu’a Golo. Di sanalah mereka berunding memikirkan segala sesuatunya dan berbagi tugas. Ada yang membangun tenda, memasak, mendekor, mengurus perlengkapan, dan masih banyak lagi. Memang cukup mengejutkan juga, dalam kemiskinan mereka, sebuah pesta pernikahan yang cukup besar-besaran bisa diselenggarakan berkat kebersamaan tersebut. Mondo yang menjelang malam biasanya sudah gelap karena tidak ada listrik, sejak malam sebelum pernikahan sudah terang benderang karena bantuan generator. Musik berbunyi riang memenuhi Kampung Mondo yang biasa senyap. Ruang pesta yang dibangun pun cukup besar dengan dekorasi yang tak kalah dengan di kota, lengkap dengan panggungnya dan ratusan kursi yang berjejer rapi memenuhi tenda. Dinding-dinding tenda dibuat dari lembaran papan yang disusun berjajar di antara kerangka-kerangka kayu yang ditancapkan kuat ke dalam tanah.

Dalam pelaksanaannya, spontanitas warga memegang peranan yang cukup penting pula. Memang jika dipikir, hanya menjalankan peran sesuai dengan tugas yang diberikan dalam rapat tidak mungkin dapat membuahkan kesuksesan. Tanpa pelit dengan tenaganya, secara spontan warga saling membantu mengerjakan apa saja yang perlu dikerjakan saat itu.

Namun, rupanya masih ada lagi yang menyebabkan terjadinya pembagian peran itu, yaitu adat istiadat. Tradisi telah mengatur dengan seksama

peran-peran apa yang harus dilakukan setiap orang sesuai dengan statusnya masing-masing dalam kekerabatan. Misalnya saja, anak rona wajib membawa babi dan kain kebaya untuk calon mempelai perempuan, anak wina memberikan ayam, dan sebagainya. Dengan demikian, pembagian peran yang terjadi muncul karena tiga hal, yaitu hasil perundingan bersama Tu’a Golo, spontanitas warga, dan adat istiadat yang telah menjadi tradisi selama turun temurun.

Gambar 26Tenda tempat pesta pernikahan yang disiapkan secara gotong royong

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

Kekerabatan Woénelu

Masyarakat Manggarai sangat menghormati keluarga anak rona; penghargaan yang sangat tinggi lebih-lebih diberikan kepada keluarga besar

anak rona ulu. Anak rona ulu adalah kakak lelaki sulung dari ibu pengantin

perempuan. Namun, yang dimaksud dengan anak rona ulu ini bukan satu orang melainkan satu keluarga besar, walau biasanya ada yang dituakan. Demikianlah kekhasan masyarakat Manggarai yang komunal, jarang sekali bicara tentang pribadi, segala sesuatu biasanya berkaitan dengan keluarga besar.

Pada malam menjelang hari pernikahan, keluarga besar anak rona ulu memegang peranan penting. Pada malam hari itu tampak sekali penghormatan yang besar bagi anak rona ulu. Tradisi menuntut anak rona ulu untuk mengetahui dan mengikuti segala proses acara adat yang terjadi sepanjang malam itu. Terutama, peran pokok anak rona ulu pada malam itu adalah memberikan berkatnya kepada calon mempelai perempuan yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Menurut adat kebiasaan Manggarai, anak

rona ulu datang dengan membawa babi yang akan dipotong dan menjadi bahan

santapan dalam acara penting ini. Sebelumnya, keluarga calon mempelai perempuan sudah mempersiapkan tempat bagi anak rona ulu berkumpul, berdiskusi, menginap, dan makan. Dalam hal ini, mereka meminta kesediaan Stefanus untuk memberikan rumahnya dipakai menginap keluarga besar anak

rona ulu. Begitu datang, keluarga anak rona ulu disambut oleh keluarga

mempelai perempuan, sebagai tanda hormat kepada keluarga yang menjadi sumber kehidupan keluarga mereka. Dalam penyambutan itu, keluarga mempelai perempuan menyampaikan tuak tandandei. Dengan menerima tuak tersebut, keluarga anak rona ulu menyatakan kesediaannya untuk dihantarkan ke tempat yang telah disediakan bagi mereka. Maka, setelah itu keluarga anak

rona ulu itupun diantar ke rumah Stefanus.

Restu anak rona ulu

Ketika itu, waktu menunjukkan hampir pk. 20.00, tanggal 29 Oktober 2009. Datanglah utusan dari keluarga mempelai perempuan menjemput anak

rona ulu dan Stefanus selaku Tu’a Adat Mondo yang malam itu berperan

sebagai tongka, yaitu juru bicara anak rona. Sepanjang malam itu, biasanya yang menjadi utusan keluarga mempelai perempuan adalah saudara lelaki dari ayah mempelai perempuan. Maka, kami pun beramai-ramai berjalan menuju rumah mempelai perempuan. Mereka meminta saya mengenakan kain songke, yang segera saya kenakan dengan senang hati. Ternyata, semua orang memakai

kain songké, bahkan para pria dari keluarga anak rona mengenakan jas dari kain songké pula.

Di dalam rumah mempelai perempuan, kami duduk melingkar di atas tikar yang sudah terbentang memenuhi seluruh rumah. Anak rona ulu meminta saya duduk bersama mereka, walau seharusnya saya mengambil tempat di luar lingkaran. Keluarga mempelai perempuan duduk berhadapan dengan anak rona

ulu, dengan Stefanus sebagai juru bicara. Dari pihak anak rona ulu, Henrikus

Sawsa sebagai yang paling dituakan menjadi juru bicaranya. Dalam kesempatan itu, keluarga anak rona ulu menyerahkan lecak, yaitu sepotong kebaya berwarna hijau138 dan kain songké untuk mempelai perempuan sebagai tanda mereka merestui pernikahan tersebut. Restu dari anak rona ulu sangat penting dan berarti bagi masyarakat Manggarai. Restu ini dalam istilah Manggarai biasa

138

Kebaya ini tidak harus berwarna hijau tetapi bisa berwarna apa saja. Kebetulan, malam itu kebaya yang diberikan berwarna hijau.

disebut bong. Bagi mereka, tak mungkin pernikahan diselenggarakan kalau belum mendapatkan restu dari anak rona ulu. Oleh karena itu, jauh-jauh hari biasanya ibu dari mempelai perempuan sudah memberitahukan kakak lelakinya perihal pernikahan anaknya. Apabila ada keluarga yang menyelenggarakan pernikahan tanpa memberitahu anak rona ulu, maka anak rona ulu berhak menuntut dan memberikan denda dalam jumlah yang cukup besar, sebab dianggap sebagai sebuah pelecehan. Sebaliknya, jika diundang, anak rona ulu akan merasa bangga dan dihargai. Begitu menerima undangan, maka anak rona

ulu pun sudah langsung mengerti peran apa yang harus dijalankannya. Dengan

demikian, tampak adanya kaitan yang kuat antara budaya dan perasaan.

Lecak dan kain songké yang diberikan oleh anak rona ulu menjadi

lambang restu anak rona ulu yang menjadi perlindungan bagi sepasang mempelai di sepanjang kehidupan berumah tangga. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari segala rintangan, mara bahaya, penyakit, dan sebagainya. Bahkan pada zaman dahulu, kain itu didoakan pula sehingga dipercaya dapat melindungi penerimanya dari segala macam gangguan roh jahat yang dikirimkan oleh orang-orang yang bermaksud tidak baik. Kebaya dan kain

songké tersebut akan disimpan baik-baik oleh mempelai perempuan sebagai

salah satu hartanya yang sangat berharga. Dan sebagai rasa terima kasih, biasanya keluarga mempelai perempuan akan memberikan satu ekor kuda kepada anak rona ulu. Kuda ini dapat dalam wujud sebenarnya, dapat juga diuangkan. Namun, jika diuangkan perlu diingat juga perlu ada uang lainnya yang melengkapi, misalnya uang penutup (dompet) dan uang tali kuda.

Mempelai perempuan, atau yang tidak lain merupakan keponakan dari

anak rona ulu disebut bangkong. Maka, perkawinan mereka ini disebut waébangkong, artinya menikahnya anak perempuan dari saudara perempuan anak rona ulu. Dengan demikian, kepergian anak rona ulu untuk menghadiri

upacara pernikahan ini disebut juga pergi waébangkong. Namun, istilah ini hanya untuk anak rona ulu, tidak untuk anak wina. Acara tersebut tidak berlangsung lama. Setelah acara selesai, kami pun beramai-ramai kembali ke rumah Stefanus.

Makan Malam

Di rumah Stefanus, kami dijamu makan malam bersama yang disediakan dan disajikan oleh para ibu dari Kampung Mondo. Bersama keluarga anak rona

memasak itu tidak ikut makan namun hanya melayani saja. Usai kami makan semua, barulah mereka makan sebagai tanda hormat mereka kepada para tamu. Di sini tampak kuat kekerabatan pa’ang ngaung olo musi, karena para ibu yang memasak tidak memiliki hubungan darah dengan calon pengantin, namun merasa sebagai saudara sekampung.

Setelah itu kami masih duduk-duduk di sana, menunggu wakil keluarga mempelai perempuan datang menjemput. Tak lama kemudian, datanglah adik laki-laki dari ayah mempelai perempuan, mengundang kami makan malam di rumah mempelai perempuan. Tak tahan secara spontan saya tertawa, bagaimana tidak, baru saja kami kenyang makan, sudah diundang makan lagi.

“Yang tadi itu kan dijamu oleh orang Mondo, yang sekarang oleh keluarga mempelai perempuan, Suster,” kata seorang bapak menjelaskan.

Saya hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala, “Inilah keramahan orang Manggarai, walau kadang buat repot juga,” batin saya dalam hati.

Sebetulnya memang perlu dibedakan, makan malam yang pertama kami dilayani oleh para kerabat pa’ang ngaung olo musi. Sedangkan makan malam yang kedua dari kerabat woénelu para anak rona ulu. Syukurlah Stefanus sebagai Tu’a Golo sangat bijaksana. Melihat kami semua sudah kekenyangan, lebih-lebih karena waktu telah menunjukkan hampir pk. 22.00, dengan halus undangan tersebut ditolak. Dalam peristiwa sederhana ini, karisma kepemimpinan Stefanus tampak menonjol. Walaupun keputusannya kurang sesuai dengan adat istiadat dan cukup sensitif karena menolak pihak pengundang yang sudah mempersiapkan perjamuan makan malam, namun semua bisa menerima dengan ikhlas.

Anak Wina

Di seberang rumah keluarga mempelai perempuan, dibangunlah semacam

base camp untuk keluarga anak wina, yaitu keluarga besar dari mempelai

laki-laki. Kebetulan, keluarga mempelai laki-laki berasal dari Longko, tidak jauh dari Kampung Mondo. Keluarga besar anak wina baru datang dan menempati

base camp yang disediakan sekitar pk. 19.30, sedangkan anak rona ulu sudah

datang sejak pk. 15.00. Di basecamp itulah keluarga besar anak wina akan menginap malam itu. Selain itu, basecamp juga merupakan tempat keluarga

dalam pembicaraan adat. Misalnya, seberapa kemampuan keluarga anak wina untuk membayar bélis, jika tidak dapat membayar penuh, alasan apa yang akan disampaikan kepada pihak anak rona, dan sebagainya.

Di malam menjelang hari pernikahan ini, tugas anak wina adalah melunasi bélis sesuai dengan kesepakatan. Kenyataannya, kebanyakan orang Manggarai tidak langsung membayar bélis sejumlah nilai yang sudah disetujui bersama, tetapi berunding lagi untuk membayar sesuai dengan kemampuan. Jajaran anak wina yang hadir saat itu cukup banyak, sekitar duapuluh lima orang. Mereka adalah anak wina-anak wina dari keluarga mempelai laki-laki yang turut menyumbang untuk membayar bélis. Dalam hal ini, keluarga mempelai laki-laki menjadi anak rona yang meminta sida kepada jajaran anak

winanya. Selain itu, sumbangan juga mereka minta kepada kaum keluarga yang

masih ada hubungan kerabat dengan mereka. Bernardus Alung, Sang Tu’a Adat Kantar pada malam itu duduk di jajaran anak wina untuk mendukung anak

ronanya yang sedang melamar.

Pembicaraan Adat

Setelah jajaran anak wina lengkap berkumpul semua di rumah mempelai perempuan, anak rona ulu pun diundang untuk datang ke tempat yang sama oleh wakil dari keluarga mempelai perempuan. Namun, mereka bukan masuk dari pintu depan seperti anak wina, melainkan lewat pintu belakang. Jajaran

anak rona ulu menempati tempat yang paling terhormat, yaitu di bagian yang

lebih dekat dengan bagian dalam rumah. Mereka duduk bersama dengan juru bicara mereka yang disebut tongka. Stefanus malam itu menjadi tongka dari pihak anak rona. Anak wina sendiri juga mempunyai tongka, sehingga pembicaraan adat malam itu sangat dikendalikan oleh kedua tongka tersebut. Berbeda dengan jajaran anak wina, jajaran anak rona mengenakan kemeja

songké lengkap dengan peci dan kainnya, sehingga memang tampak berwibawa

dan gagah dibandingkan yang lainnya. Pembicaraan adat ini dimulai ketika waktu hampir memasuki tengah malam, tepatnya pk. 23.45. Sebelum pembicaraan dimulai, seorang perempuan dari pihak keluarga mempelai perempuan mengedarkan sirih pinang kepada para tamu.

Ada yang mengatakan, menikahkan anak perempuan di Manggarai sama seperti sedang menjual anak. Namun, agaknya hal itu tak terlihat sama sekali malam itu. Bélis yang telah disepakati adalah 30 juta rupiah, 1 ekor kerbau, dan 1 ekor kuda. Namun, keluarga anak wina hanya sanggup memberikan 12 juta

rupiah, 1 ekor kerbau, dan 1 ekor kuda yang diwujudkan dalam bentuk uang sebesar 1,5 juta rupiah. Mereka menyatakan sudah tidak punya uang lagi yang bisa dibayarkan pada malam itu untuk memenuhi bélis. Akhirnya, keluarga

anak rona meminta supaya anak wina membayar 13 juta rupiah ditambah 1

ekor kerbau dan 1 ekor kuda. Kekurangan 1 juta rupiah bisa dibayarkan keesokan harinya, sehingga keluarga anak wina bisa mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang lagi dari para kerabatnya.

Inti acara pada malam itu sebetulnya adalah serah terima dan perkenalan antara dua keluarga besar yang akan menjadi satu dalam kekerabatan woénelu, sebagai anak rona dan anak wina. Setelah anak wina menyerahkan seluruh tuntutan bélis yang bisa dibayarnya pada malam itu, maka dimulailah acara

Pandeng Cepa.

Pandeng Cepa ini dimulai dengan keluarnya mempelai perempuan

ditemani istri dari kakak lelaki ibu mempelai perempuan, beserta para perempuan lain dari keluarga anak rona ulu. Istilah untuk peristiwa penghantaran ini adalah Karong Molas. Di sinilah para perempuan anak rona

ulu menghantar mempelai perempuan untuk berkenalan dengan keluarga

mempelai pria. Dalam kesempatan itu mereka membawa raci (pinang), gala (sirih), dan tahang (kapur). Tempat sirihnya biasa disebut luni. Selain itu ada juga tuak yang diedarkan. Para perempuan ini menyajikan kepada jajaran anak

wina, dan sang mempelai perempuan kadang menerima uang juga dari mereka.

Uang yang diterimanya saat itu adalah untuk ia pribadi. Sebetulnya, ketika pertama kali acara dimulai juga ada penyuguhan sirih, yang juga disebut Cepa. Namun, Cepa tersebut tidak ada nilainya dibandingkan Cepa yang dibawa oleh mempelai perempuan pada saat itu. Artinya, Cepa di awal pertemuan hanya merupakan ungkapan keramahan tuan rumah untuk melayani para tamu dan agar suasana pembicaraan tetap nyaman. Sedangkan Cepa di akhir pertemuan mengandung nilai terhantarnya mempelai perempuan ke barisan wa’u atau klan calon suaminya. Dalam kesempatan ini, mempelai perempuan mengenakan kebaya hijau dan kain songké yang baru saja diberikan oleh anak rona ulu, walaupun, sebetulnya tidak ada kewajiban untuk mengenakannya. Dalam acara

Pandeng Cepa ini terjadilah proses sosialisasi mempelai perempuan kepada

keluarga besar mempelai laki-laki karena mulai saat itu ia menjadi anggota keluarga besar mempelai laki-laki.

Gambar 27Pandeng Cepa

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

Usai acara Pandeng Cepa, para perempuan dari keluarga besar anak rona

ulu kembali ke tempat, sedangkan mempelai perempuan duduk di antara kedua

orang tua mempelai laki-laki. Dengan demikian, resmilah sang mempelai perempuan diterima dalam keluarga mempelai laki-laki. Terjalinlah sudah kekerabatan woénelu antara keluarga mempelai laki-laki sebagai anak wina dan keluarga mempelai perempuan sebagai anak rona.

Gambar 28Calon mempelai perempuan duduk di antara kedua calon mertuanya

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

Setelah itu, acara penutup dilakukan dengan kepok kembali yang diiringi dengan moké, tuak Manggarai. Itulah saatnya saling bermaafan apabila ada kata atau sesuatu yang salah selama pembicaraan adat tersebut. Selain itu,

disampaikan juga permintaan maaf bahwa acaranya memakan waktu sangat lama, namun ini bukanlah suatu siksaan; memang demikianlah yang harus dijalani dan dilewati bersama, demikian kurang lebih bunyi nyanyian penutup yang dilantunkan bersahut-sahutan. Saling bermaafan ini dilakukan dengan nyanyian tradisional dan berbalasan pantun. Acara berakhir secara resmi sekitar pk. 02.00 dini hari, namun sungguh-sungguh bubar sekitar pk. 03.00.

Tongka dan Suasana Pembicaraan Adat

Seharusnya, suasana pembicaraan adat seperti yang diuraikan sebelumnya merupakan suasana yang menegangkan. Bagaimana tidak, itulah saatnya terjadi tawar menawar antara anak rona dan anak wina. Anak rona memasang nilai bélis setinggi mungkin sementara anak wina berusaha menawar serendah mungkin. Oleh karena itu, setiap hati orang yang duduk melingkar saat itu akan menjadi sangat sensitif. Salah ucapan maupun perbuatan bisa dianggap pelecehan oleh lawannya.

Namun, sebagaimana umumnya yang terjadi di Manggarai, malam itu pun dilewatkan dengan penuh kekeluargaan. Feri Sehadung mengatakan hampir tidak pernah terjadi pembicaraan adat berujung konflik, walau sebetulnya pertemuan ini sangat berpotensi konflik. Ini terjadi karena kelihaian para

tongka, baik dari pihak anak rona maupun anak wina. Pertama, para tongka

merupakan orang-orang yang sangat menguasai adat istiadat dan cukup dihormati. Mereka menguasai struktur budaya dan acara yang dikendalikannya. Kedua, para tongka memiliki keluwesan dalam berdiplomasi sehingga bisa berusaha keras mencapai tujuannya tanpa menyakiti hati lawan. Bahkan, tongka yang cukup berpengalaman dengan cerdas dapat menangkap apa yang berada di balik pernyataan yang diungkapkan tongka lawannya. Dengan demikian, ia pun dengan segera dapat memberikan jawaban dengan tepat. Apabila suasana mulai tegang, maka akan ada yang menyanyi, menyajikan cerita-cerita lucu, dan dengan gesit pihak tuan rumah mengedarkan tuak serta daging babi. Itulah sebabnya di tengah-tengah selalu duduk seseorang dari pihak keluarga mempelai perempuan, yang dengan setia meladeni tamu dalam hal makan minum. Setiap melihat ada gelas yang kosong, segera ia menawarkan untuk menuangkan minuman. Petugas generator juga memperhatikan baik-baik agar listrik tidak padam dan terus menyala terang-benderang selama pembicaraan adat ini. Semua orang sadar bahwa ini merupakan saat-saat yang sensitif

sehingga melalui perannya masing-masing semua orang mengambil bagian untuk menciptakan suasana kekeluargaan.

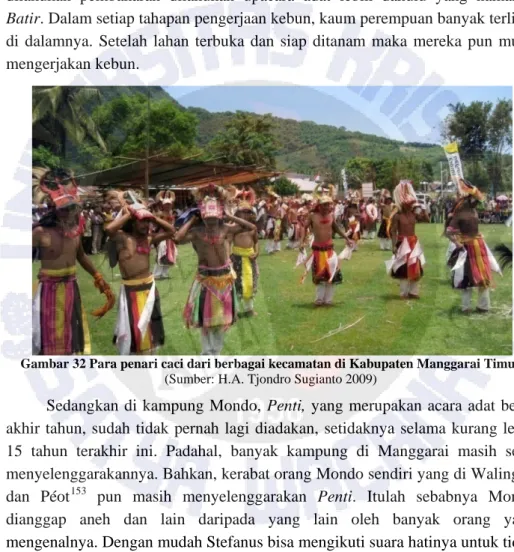

Salah satu gaya diplomasi yang muncul malam itu dilontarkan oleh seorang wakil keluarga mempelai perempuan. Ia mengatakan agar pihak anak

wina janganlah seperti menari caci139, namun langsung cambuk saja. Ungkapan ini menimbulkan gelak tawa sekalian yang hadir. Dalam tarian caci, biasanya sebelum mencambuk, penari caci akan melakukan semacam gaya gertakan seolah hendak mencambuk. Setelah itu, barulah ia mencambuk sungguh-sungguh. Pernyataan yang dilontarkan ini maksudnya adalah agar anak wina jangan sedikit-sedikit menurunkan uangnya, tetapi langsung saja sekalian semuanya. Sesungguhnya, semua yang hadir dan duduk dalam lingkaran pembicaraan adat bisa saja berbicara, namun seizin tongka.

Selama pembicaraan, setiap ucapan tongka yang mewakili anak rona mendapatkan penghargaan yang besar. Pernyataan-pernyataannya biasa dibalas dengan pemberian uang yang dilakukan oleh tongka anak wina. Misalnya, di akhir pembicaraan adat, tongka anak rona berkata, “Pembicaraan adat ini memang sudah berakhir. Namun, acara kita belumlah selesai. Sebagaimana malam ini kita duduk bersama, kebersamaan ini harus kita lanjutkan sampai besok pada saat berkat pernikahan di Gereja. Oleh karena itu, saya mengundang kita semua besok hadir di Gereja.” Ajakan tongka anak rona ini pun segera dijawab oleh tongka anak wina bahwa seluruh jajaran anak wina berjanji akan datang ke Gereja pada keesokan harinya. Sebagai tanda pengikat janji mereka, sang tongka anak wina pun menyerahkan uang kepada tongka anak rona. Contoh pernyataan lain yang disampaikan oleh tongka anak rona, “Pesta besok adalah pesta kita semua. Oleh karena itu, kita semua harus berusaha ikut menertibkan jangan sampai kita yang membuat pesta malah menjadi pembuat keributan.” Demikianlah hampir setiap pernyataan anak rona dibalas dengan uang, yang menyatakan penghargaan yang besar dari anak wina kepada anak

rona sehingga setiap katanya menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Setiap

lembar uang yang diterima tongka anak rona, diserahkan langsung kepada penghitung dan pencatat uang. Oleh karena itu, sebelumnya telah disediakan sebuah nampan besar tempat ditumpuknya uang yang masuk selama transaksi malam itu. Semua uang itu dihitung dan dicatat oleh petugas yang berasal dari keluarga mempelai perempuan.

139

Tari Caci adalah tarian khas Manggarai. Penjelasan lebih lengkap mengenai Tari Caci ini dapat dilihat pada Bab VIII.

Gambar 29Nampan untuk meletakkan uang yang diberikan oleh anak wina

(Sumber: H.A. Tjondro Sugianto 2009)

Namun, bagaimana pun tongka bukanlah yang paling berkuasa dan dapat berbuat semena-mena. Jika pembicaraan adat mengalami kebuntuan, ia harus berunding dulu dengan keluarga besar yang diwakilinya. Contoh, malam itu keluarga anak wina mengatakan hanya mampu membayar 12 juta rupiah, padahal bélis yang sudah disepakati sebesar 30 juta rupiah. Maka, tongka anak

rona harus menanyakan dulu kepada keluarga mempelai perempuan apakah

bersedia menerima nominal tersebut. Setelah berunding cukup lama, keluarga mempelai perempuan meminta 13 juta rupiah yang kemudian segera disampaikan oleh tongka. Kala itu pembicaraan adat diskors untuk memberikan kesempatan keluarga mempelai perempuan berunding.

Pernikahan dalam Gereja

Hari itu, Jumat, 30 Oktober 2009, Willy dan Indra menerima Sakramen Pernikahan di Gereja. Mereka yang telah dipersatukan oleh adat pada malam sebelumnya, kini siap dipersatukan oleh Tuhan di dalam Gereja. Ketika Gereja masih sepi karena belum ada yang datang, kedua mempelai dan imam sudah datang. Imam yang mempersembahkan Misa saat itu adalah Rm. Leksi, Pr. Dalam keadaan yang serba sederhana, masing-masing mempelai itu secara bergantian berkonsultasi dulu dengan Romo dan menerimakan Sakramen Pengakuan Dosa. Rupanya, sudah ada kesepakatan di antara mereka untuk datang lebih awal. Ada sedikit kekhasan pernikahan Katolik di Manggarai dalam hal busana yang dikenakan sepasang mempelai. Apabila kedua calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya, biasanya

mereka mengenakan busana internasional dan wajah mempelai perempuan masih tertutup tabir. Setelah pengucapan komitmen sebagai suami istri di dalam Misa, barulah tabir tersebut dibuka. Sebaliknya, jika mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelumnya, tabir di wajah mempelai perempuan sudah tersingkap sejak awal masuk Gereja. Alternatif lain, mereka mengenakan busana adat yang memang tidak ada penutup wajahnya.

Pada waktunya, umat datang memadati bangunan gereja. Yang mengherankan, bahkan anak-anak pun banyak sekali, mulai dari yang duduk dengan tertib sampai yang berlarian kian kemari. Padahal, dari Kampung Mondo ke gereja Stasi Longko perlu berjalan kaki cukup jauh sekitar 4 km. Setelah Sakramen Pernikahan selesai diselenggarakan, selesai pulalah segala tahapan perkawinan yang harus dilewati oleh Willy dan Indra. Sejak saat itu mereka resmi menjadi suami istri. Dan resmi pula Indra memasuki wa’u atau klan suaminya. Namun, benarkah semua acara sudah selesai? Ternyata tidak juga, masih ada satu tahapan lagi yang menjadi tahapan pamungkas penyempurna proses perkawinan ini.

Podo

Tahapan terakhir sekali yang diturunkan oleh tradisi Manggarai dalam proses perkawinan adalah upacara Podo. Pada intinya, upacara ini merupakan acara penghantaran mempelai perempuan ke rumah keluarga suaminya. Pada hari Kamis, 29 Oktober 2009, Henrikus Sawsa dengan tenang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Podo. Sebagai keluarga anak rona ulu, Henrikus cukup berkepentingan dengan acara ini, karena mempelai perempuan yang akan dihantar pada Podo setelah perkawinan tersebut adalah keponakannya sendiri.

Henrikus Sawsa, termasuk keluarga besar Gelarang140 Pau Ruteng. Itulah sebabnya, ia cukup menguasai adat istiadat.

“Podo merupakan sebuah upacara adat untuk menghantarkan secara resmi mempelai perempuan ke dalam wa’u suaminya,” demikian Henrikus memulai penjelasannya.

“Doa-doa dalam upacara Podo itu melepaskan perempuan tersebut dari segala kebiasaan keluarga lamanya, ceki atau pantangan keluarganya, penyakit, dan apa saja yang diterimanya dalam keluarga lamanya.”

140 Gelarang merupakan sebutan untuk satuan wilayah administrasi di bawah kedaluan, di atas golo. Satuan

Dengan memasuki klan suami, seorang istri bebas dari semua pantangan, kebiasaan, dan penyakit keluarga lamanya. Upacara yang membebaskannya inilah yang disebut dengan Podo. Sejak saat itu, sebagai anggota klan suami, ia harus mengikuti kebiasaan dan pantangan keluarga besar suami. Apabila suatu hari perempuan tersebut mengalami suatu penyakit, keluarga besar suami tidak dapat lagi menyalahkan keluarga asal perempuan. Misalnya, suatu hari ternyata perempuan tersebut jatuh sakit parah, tidak dapat dikatakan itu karena penyakit keturunan dari orang tuanya walau ternyata orang tuanya juga mengidap penyakit yang sama. Penyakit sang istri tersebut sudah menjadi tanggung jawab keluarga besar suaminya. Sebuah kasus di kampung Mondo menunjukkan hal ini.

Pada suatu hari, di minggu ketiga Oktober 2009, seorang bapak tua meminta penulis untuk mendoakan istrinya. Istrinya tuli dan gagu, saat itu tergolek lunglai di pembaringan. Tatapan matanya kosong, nyaris tidak ada cahaya kehidupan di dalamnya. Diceritakan bahwa sebelumnya perempuan tersebut sempat bersikap meronta-ronta di luar kontrol seperti kerasukan sesuatu. Oleh karena tergelitik keingintahuan mengenai masa lalu perempuan tersebut, penulis pun mencoba bertanya kepada sang suami,

“Kalau boleh saya tahu, Pak, bagaimana kehidupannya bersama keluarganya dulu ketika masih muda? Apa Bapak tahu kebiasaan-kebiasaan utama mereka?”

“Aeh, tidak tahu lagi, Suster, apa kebiasaan mereka dulu. Yang jelas dia sudah masuk keluarga sini, ya kita semua percaya Yesus dari dulu.”

Setelah mendengarkan penjelasan Podo, saya baru mengerti bahwa pertanyaan saya kala itu kurang tepat dalam konteks budaya Manggarai. Seorang istri setelah masuk wa’u suaminya tidak terikat lagi dengan kebiasaan lama keluarganya. Termasuk, tidak terkena lagi akibat dari kebiasaan-kebiasaan lama tersebut. Itulah sebabnya jalan pikiran saya yang menduga penyakitnya itu disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan lamanya dulu dengan keluarganya kurang masuk akal bagi mereka.

KEMATIAN

Di akhir November 2009, Mondo berdukacita karena kehilangan seorang ibu yang sangat dicintai. Monika Setia, demikianlah nama lengkap ibunda dari Stefanus Syukur. Orang biasa memanggilnya Endé Tia, seorang Putri Dalu Sita yang terkenal akan kecantikannya di masa muda, akhirnya dengan tenang memasuki alam keabadian. Selama ini ia tinggal serumah dengan Stefanus sekeluarga. Seluruh anaknya ada sepuluh orang, namun dua puteranya telah meninggal dunia ketika masih kecil, sehingga Stefanus pun menjadi yang tertua di antara semuanya. Di usianya yang sudah sangat lanjut, yaitu lebih dari 80 tahun, Endé Tia pun memenuhi panggilan Tuhan menyusul anak-anak dan suaminya yang telah lebih dahulu meninggal.

Sebagaimana proses pernikahan yang melibatkan banyak tahapan dan upacara, demikian pula upacara kematian. Berikut ini akan digambarkan tradisi upacara kematian ala Manggarai yang terjadi di Kampung Mondo.

Upacara di Hadapan Jenazah

Endé Tia sudah dibaptis Katolik, demikian juga anak-anaknya, dan demikian pula seluruh warga Kampung Mondo. Oleh karena itu, upacara kematian secara Katolik diselenggarakan untuk menghantar kepergiannya yang untuk selama-lamanya itu. Namun, Endé Tia juga adalah orang Manggarai, demikian juga anak-anaknya, dan semua orang Mondo. Itulah sebabnya, berbagai upacara adat Manggarai pun diadakan pula sebagai tanda penghormatan baginya.

Hari itu adalah hari Minggu, 29 November 2009. Jenazah Endé Tia sudah terbaring rapi di atas dipan dekat pintu masuk. Di bawah dipan ada banyak kain

songké yang dibawa oleh para anak rona. Dekat jenazah, keluarga

mempersiapkan meja untuk dijadikan altar. Siang hari, imam pun datang mempersembahkan Misa untuk menghantar kepergian Endé Tia menghadap Allah Bapa. Seluruh anggota keluarga besar dan warga kampung berpartisipasi dalam Misa ini. Unsur-unsur adat Manggarai masih terlihat kental dalam Misa. Semua lagu dinyanyikan dalam bahasa Manggarai. Selain itu, Doa Umat dilakukan oleh perwakilan anak rona, anak wina, dan keluarga yang berduka. Usai Misa, para anak perempuan, menantu perempuan, dan cucu perempuan mulai meratap dan menangis di sekeliling Endé Tia. Ratapan mereka begitu menyayat hati dan dilakukan dengan sekuat tenaga sehingga sempat

menimbulkan pertanyaan, “Ratapan seperti ini spontanitas atau memang harus begitu menurut adat?” Ternyata, perpaduan antara keduanya. Memang demikianlah seharusnya menurut adat, tetapi juga didorong oleh spontanitas kesedihan mereka yang merasa begitu kehilangan. Setidaknya, begitulah penjelasan Rm. Beny Jaya, Pr, kepala Paroki Borong.

Selanjutnya, diadakanlah upacara secara adat yang terdiri dari tiga tahapan. Dalam acara tersebut, semua orang duduk melingkar di atas tikar sebagaimana kebiasaan orang Manggarai pada umumnya. Tahap pertama adalah Haeng Nai. Untuk upacara ini dibutuhkan seekor hewan yang disembelih; yang biasanya dibawa oleh anak rona. Jika hewan yang dibawa adalah babi, disebut Ela141 Haeng Nai, jika yang dibawa adalah ayam, disebut Manuk142 Haeng Nai. Jenis binatang yang dibawa umumnya tergantung usia

dan status sosial orang yang meninggal. Selain itu, disesuaikan juga dengan kemampuan keluarga yang berduka. Pada hari itu, keluarga anak rona ulu dari

Niang143 Sita membawa seekor babi putih yang cukup besar, diikat dan

dibaringkan di depan pintu. Adapun jenazah Endé Tia dibaringkan di atas sebuah pembaringan sejajar dengan pintu, yang menyatakan ia sudah dipersiapkan untuk keluar dari rumah itu menuju ke alam yang lain. Di balik dinding rumah itulah kira-kira selurusan dengan Endé Tia, babi tersebut dibaringkan. Haeng Nai berarti hewan kurban yang menghembuskan nafas terakhirnya. Kanis Karjon, putera dari Tu’a Dalu Riwu yang terakhir menjelaskan144 bahwa seringkali kita tidak ada di tempat ketika orang yang kita kasihi itu meninggal, sehingga kita tidak dapat melepas keberangkatannya. Oleh karena itu, babi tersebut disembelih untuk menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan dilepas oleh keluarga yang berduka. Demikianlah kurang lebih maksud dari acara tersebut. Babi itu kemudian menjadi babi pertama yang dipotong selama hari-hari perkabungan. Sesudah itu, masih ada lima ekor babi lagi yang dipotong untuk disajikan sebagai hidangan bagi tamu-tamu yang berdatangan selama hari-hari berkabung.

Tahapan kedua dari upacara ini disebut Poé Woja Latung. Dalam kesempatan ini Stefanus atas nama seluruh keluarga memohon maaf kepada ibunya atas segala kesalahan dan kekurangan. Selain itu, yang terutama disampaikan dalam acara ini adalah permohonan agar Endé Tia pergi dengan

141

Ela dalam bahasa Manggarai berarti babi.

142

Manuk dalam bahasa Manggarai berarti ayam.

143

Niang Sita merupakan tempat tinggal dari keluarga besar Dalu Sita. Dari sanalah Endé Tia berasal karena beliau merupakan puteri dari Dalu Sita di zamannya.

144

tenang, dan tidak perlu membawa semua hasil kebun jagung maupun padi yang telah diwariskannya kepada anak cucu. Lebih-lebih Endé Tia termasuk anggota keluarga besar yang merintis berdirinya kampung Mondo. Garis keluarga inilah yang dianggap berjasa membawa kesejahteraan bagi tanah Mondo dengan membuahkan berbagai hasil kebun dan ternak. Oleh karena itu, wajarlah disampaikan permohonan tersebut.

Tahapan ketiga dari upacara ini disebut Ancem Peti. Tahapan ini merupakan acara perpisahan, karena setelah acara ini tidak boleh lagi ada yang membuka peti. Seluruh keluarga besar secara bergantian maju ke depan peti setelah namanya dipanggil oleh Stefanus. Mereka maju berdua dengan pasangan hidupnya masing-masing. Setelah sampai di depan peti, mereka memukulkan palu ke atas paku di tepian peti. Ini mengungkapkan tekad mereka untuk menutup semua yang sudah berlalu dan tidak mengungkit-ungkit lagi. Jika ada permasalahan, sakit hati, dendam, dan sebagainya, biarlah berakhir sampai di situ saja dengan dipukulnya paku peti tersebut. Setelah itu, peti pun diangkat ke kubur yang telah disiapkan, yaitu di samping rumah Stefanus Syukur. Endé Tia dimakamkan bersebelahan dengan suaminya Yoseph Majung, yang telah lebih dahulu menuju alam baka. Kembali, selama peti diangkat menuju kubur dan ketika mulai penguburan, para perempuan menangis sambil menjerit-jerit dan meratap, ramai sekali. Suasana perkabungan yang riuh ini mengingatkan peristiwa penguburan Yakub yang diratapi dengan riuhnya oleh anak-anak dan kaum keluarganya.

Setelah mereka sampai ke Goren-Haatad, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh; dan Yusuf mengadakan perkabungan tujuh hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren-Haatad itu, berkatalah mereka: "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel-Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. (Kej. 50:10-11)

Setelah peti diletakkan di dalam lubang kubur, ketua Dewan Stasi memimpin ibadat pemakaman secara Katolik. Kemudian, barulah warga mulai menutup lubang kubur seraya seluruh keluarga dan warga menaburkan bunga sebagai tanda penghormatan terakhir. Demikianlah upacara adat kematian tradisional di Mondo hari itu diawali dan diakhiri dengan upacara secara gerejawi.