KETERKAITAN SEDIMENTASI TERHADAP KONDISI

EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PERAIRAN

TELUK LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

BETA SUSANTO BARUS

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Keterkaitan Sedimentasi terhadap Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Teluk Lampung Provinsi Lampung adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2013 Beta Susanto Barus NIM C551110081

RINGKASAN

BETA SUSANTO BARUS. Keterkaitan Sedimentasi terhadap Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Teluk Lampung Provinsi Lampung. Dibimbing oleh TRI PRARTONO dan DEDI SOEDARMA.

Sedimentasi merupakan salah satu faktor pembatas untuk distribusi karang melalui sedimen tersuspensi dan sedimen diendapkan yang menyebabkan penetrasi penetrasi cahaya dan penutupan polip terumbu karang yang dapat menyebabkan kematian karang.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan sedimentasi terhadap kondisi ekosistem terumbu karang melalui pengamatan laju sedimentasi di ekosistem terumbu karang dan komunitas terumbu karang itu sendiri.

Pengamatan terumbu karang dengan menggunakan metode transek kuadrat. Metode ini menggunakan transek kuadrat berukuran (1x1) m2 yang dibagi lagi menjadi 100 bagian yang lebih kecil. Pada setiap stasiun ditarik meteran sepanjang 50 m dan dipasang transek pada setiap jarak 10 m. Selanjutnya pengambilan foto transek dilakukan dengan menggunakan kamera bawah air. Hasil foto kemudian dianalisis dengan menggunakan software CPCe (Coral Point Count with Excel extension). Laju sedimentasi diukur dengan alat perangkap sedimen (sediment trap). Tabung sedimen trap yang digunakan adalah pipa PVC dengan ukuran diameter 5 cm dan tinggi 11.5 cm. Tiap stasiun di pasang 3 buah sediment trap yang di pasang selama 20 hari. Sedimen yang terkumpul kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60 oC selama 24 jam.

Laju sedimentasi bervariasi antar stasiun pengamatan dengan nilai kisaran 3,09-44,29 mg/cm2/hari. Laju sedimentasi terendah ditemukan pada Stasiun 7, sedangkan tertinggi ditemukan di Stasiun 1. Tingkat sedimentasi ini umumnya dikelompokkan pada kondisi ringan samapi sedang, sedangkan pada beberapa Stasiun (1, 3, dan 6) menunjukkan tingkat sedimentasi yang berat. Tingginya laju sedimentasi pada ketiga stasiun tersebut dikarenakan letaknya yang berada pada wilayah yang relatif dekat dengan muara sungai. Persentase penutupan karang berkisar antara 8,75-60,85% yang umumnya tergolong dalam kategori sedang. Kategori rusak berat terdapat di Stasiun 1, 3, dan 6 dengan bentuk pertumbuhan dominan massive, sedangkan kategori baik ditemukan pada Stasiun 9 yang berada di wilayah yang relatif jauh dari pengaruh sungai dan didominasi bentuk pertumbuhan lembaran (foliose) dan bercabang (brancing). Terdapat indikasi kuat keterkaitan sedimentasi terhadap kualitas tutupan terumbu karang pada wilayah penelitian ini.

SUMMARY

BETA SUSANTO BARUS. The Relationship between Sedimentation and Ecosystem of Coral Reef in the Lampung Bay, Province of Lampung. Supervised by TRI PRARTONO and DEDI SOEDARMA.

Sedimentation is one of the limiting factor for coral distribution through both the suspended and deposited sediment causing the reduce of light penetration and smothering the polip of coral reefs that can lead to coral death.

The purpose of this study was to analyze the relationship of sedimentation with conditions of coral reef ecosystem through observing of the sedimentation rate and analyze community of coral reef.

The transects were deployed at the three line series perpendicular wuth an interval of 50 m between the line. Each transect was pleaced at every 10 m along the line. Date within the transect were observed using the underwater camera. The images were analyzed by using CPCe software (Coral Point Count with Excel extensions). Sedimentation rate was measured by a sediment trap using PVC pipe with a diameter of 5 cm and 11.5 cm in height and partition (baffles) cover at the top. Sediment traps were mounted on a 12 mm diameter steel poles at a height of 20 cm from the bottom. Sediment traps were deployed for 20 days, then the recovered sediment was dried in an oven at 60 0C for 24 hours.

Sedimentation rate varied between the stations with a range of values from 3.09 to 44.29 mg/cm2/day. The lowest rate of sedimentation was found in Station 7, while the highest was found at Station 1. Sedimentation rates are generally grouped into light untill moderate condition, whereas in some Stations (1, 3, and 6) showed heavy sedimentation rates. The high rate of sedimentation at Station 3 was probably due to close to the mouth of the river. Coral cover ranged from 8.75 to 60.85%, generally showing moderate categories. Severe damages were found in Station 1, 3, and 6 with a dominant form of massive coral, while good categories were found at Station 9 which located in a relatively remote area of influence of the river and dominated by foliose and brancing form. There was a strong indication of relationship sedimentation and coral reefs cover this research area. Keywords: sedimentation, sedimentation rate, coral reef, Lampung bay

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Kelautan

KETERKAITAN SEDIMENTASI TERHADAP KONDISI

EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI PERAIRAN

TELUK LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

Judul Tesis : Keterkaitan Sedimentasi terhadap Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Teluk Lampung Provinsi Lampung

Nama : Beta Susanto Barus NIM : C551110081

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Tri Prartono M.Sc Ketua

Prof. Dr. Dedi Soedarma, DEA Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan

Dr. Ir. Neviaty P Zamani, M.Sc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc Agr

Tanggal Ujian: 30 Agustus 2013

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 ini ialah Keterkaitan Sedimentasi terhadap Terumbu Karang di Perairan Teluk Lampung Provinsi Lapung

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Tri Prartono, M.Sc dan Bapak Prof. Dr. Dedi Soedarma, DEA selaku pembimbing, yang telah banyak memberi saran. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Yayasan Supersemar yang telah bersedia membantu dalam pembiayaan penelitian ini dan kepada Bapak Surya dan Ibu Muawanah dari Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, orang yang aku kasihi (Chika Iberena), serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR x DAFTAR LAMPIRAN xi 1 PENDAHULUAN Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 2Tujuan dan Manfaat Penelitian 3

Hipotesis 3

2 TINJAUAN PUSTAKA Ekosistem Terumbu Karang 4

Sedimentasi 7

Pengaruh Sedimentasi terhadap Terumbu Karang 10

Penelitian yang Pernah Dilakukan 14

3 BAHAN DAN METODE Waktu dan Lokasi Penelitian 14

Penentuan Stasiun 15

Peralatan yang Digunakan 15

Metode Pengambilan Data 16

Hitungan dan Analisis Laboratorium 18

Analisis Data 19

4 HASIL DAN PEMBAHASAN Kualitas Fisika Kimia Perairan Teluk Lampung 21

Sedimentasi 28

Terumbu Karang 31

Hubungan antara Laju Sedimentasi dengan Terumbu Karang 36

SIMPULAN DAN SARAN 40

DAFTAR PUSTAKA 41

DAFTAR TABEL

1 Klasifikasi ukuran butir sedimen berdasarkan Skala Wentworth 8

2 Variasi tingkat dampak sedimentasi terhadar komunitas karang 12

3 Posisi geografis pada tiap stasiun penelitian 16

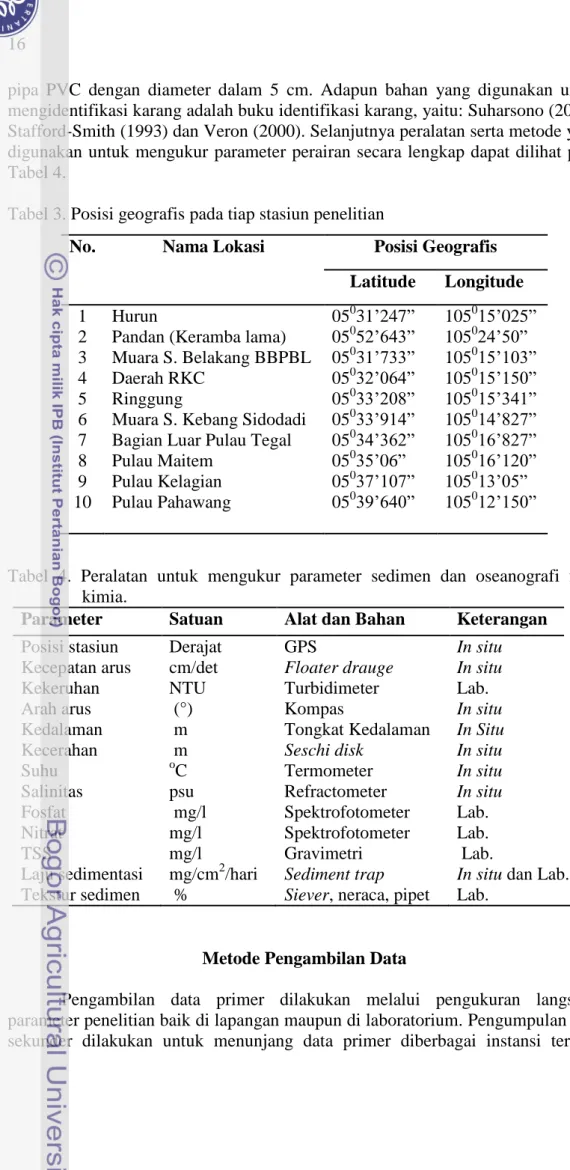

4 Peralatan untuk mengukur parameter sedimen dan oseanografi fisik kimia. 16

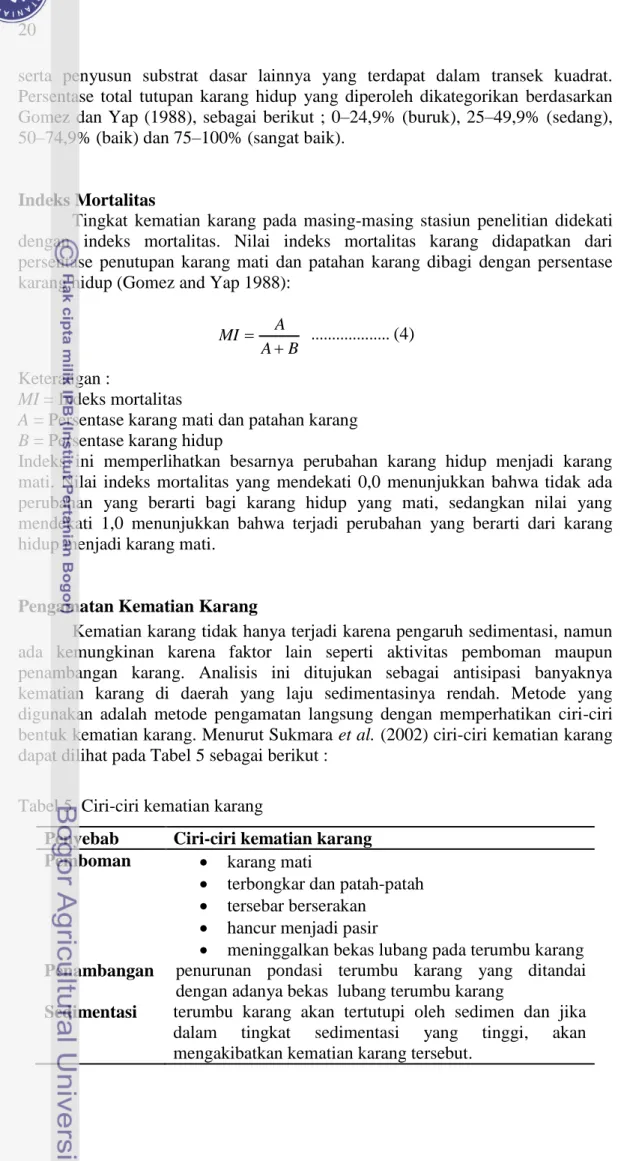

5 Ciri-ciri kematian karang 20

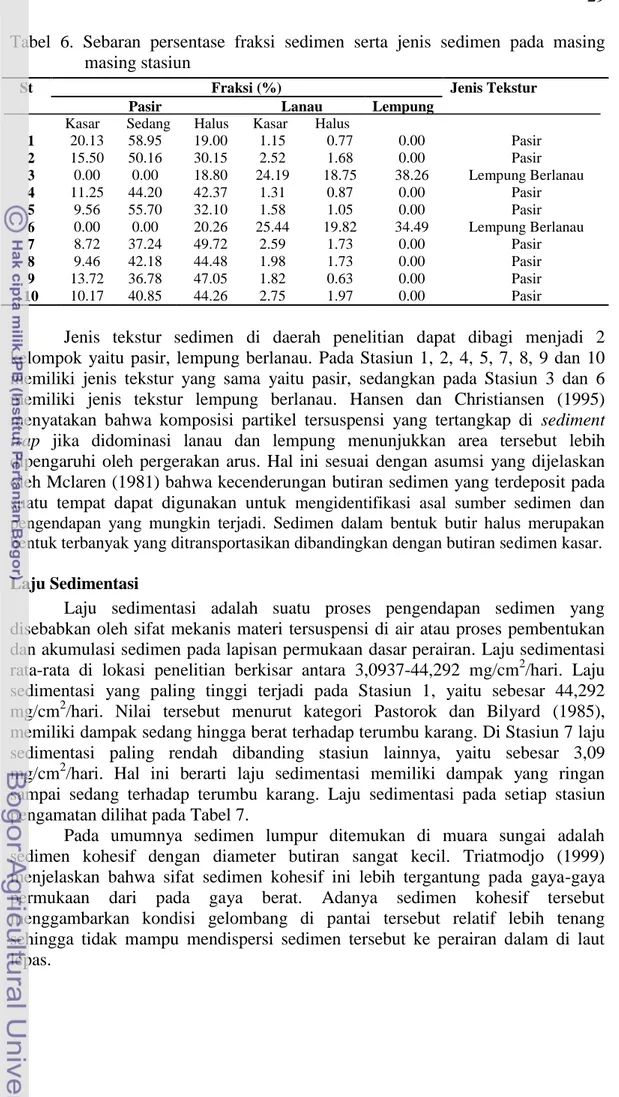

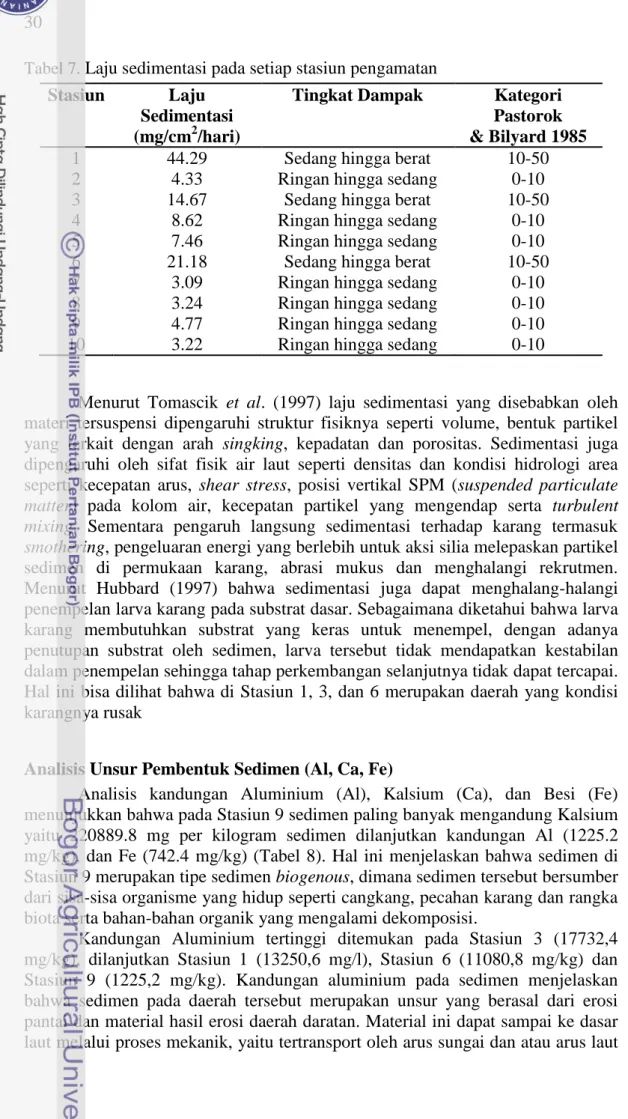

6 Sebaran persentase fraksi sedimen serta jenis sedimen pada masing masing stasiun 29

7 Laju sedimentasi pada setiap stasiun pengamatan 30

8 Kandungan Aluminium (Al), Besi (Fe), dan Kalsium (Ca) 31

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram kerangka perumusan masalah. 32 Mekanisme penolakan sedimen 13

3 Model pemindahan sedimen pada karang yang berbentuk corong 13

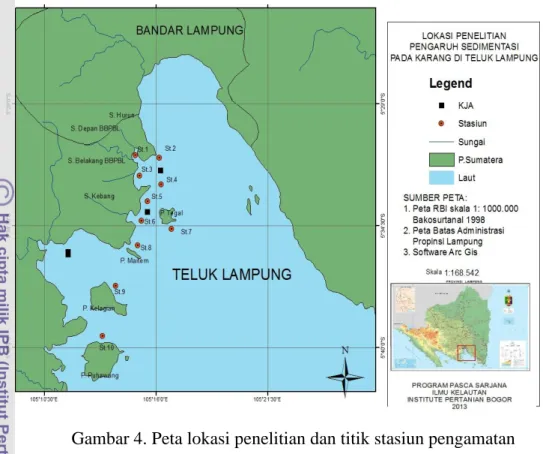

4 Peta Lokasi Penelitian. 15

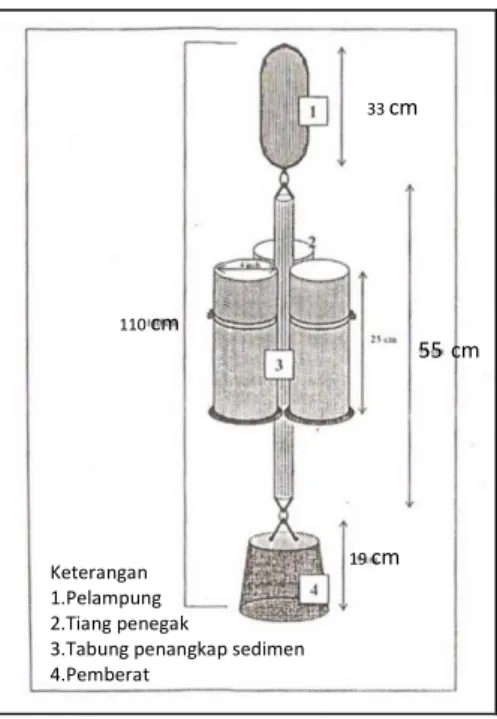

5 Konstruksi sediment trap 17

6 Ilustrasi di lapangan penempatan transek kuadrat 18

7 Nilai hasil pengamatan suhu (0C) dan salinitas (‰) pada setiap stasiun pengamatan 22

8 Nilai hasil pengamatan pH pada setiap stasiun pengamatan 23

9 Nilai hasil pengamatan kecerahan (m) pada setiap stasiun pengamatan 24

10 Nilai hasil pengamatan kekeruhan (NTU) dan TSS (mg/l) pada setiap stasiun pengamatan 25

11 Nilai hasil pengamatan kecepatan arus (cm/dtk) pada setiap stasiun pengamatan 26

12 Nilai hasil pengamatan nitrat (mg/l) dan fosfat (mg/l) pada setiap stasiun pengamatan 27

13 Persentase tutupan karang berdasarkan genus 32 14 Persentase penutupan terumbu karang berdasarkan life form 34 15 Indeks mortalitas pada setiap stasiun pengamatan 35

16 Grafik hubungan parameter lingkungan, laju sedimentasi dan terumbu karang 36

17 PCA-biplot parameter lingkungan, laju sedimentasi dan terumbu karang 37

18 Kematian karang akibat sedimentasi dengan ciri terumbu karang tertutupi oleh sedimen dan jika dalam tingkat sedimentasi yang tinggi, akan mengakibatkan kematian karang tersebut (Stasiun 1, 3, dan 6) 38 19 Kematian karang akibat pemboman dengan ciri terumbu karang terbongkar

dan banyak patahan-patahan karang (Stasiun 7) 39

DAFTAR LAMPIRAN

1 Persentase tutupan karang berdasarkan genus 47

2 Persentase penutupan terumbu karang berdasarkan life form 48 3 Data debit sungai yang terdapat di Teluk Lampung 49

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting dalam menunjang kehidupan di laut. Sebagai salah satu ekosistem utama pesisir dan laut, terumbu karang dengan beragam biota asosiatif dan nilai estetika, memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berperan sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat, nilai ekologis yang dimiliki terumbu karang antara lain sebagai habitat, tempat mencari makanan, tempat asuhan dan tumbuh besar serta tempat pemijahan bagi berbagai biota laut. Nilai ekonomis terumbu karang yang menonjol adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias, bahan konstruksi dan perhiasan, bahan baku farmasi dan sebagai daerah wisata serta rekreasi yang menarik (Cesar 2000; Westmacott et al. 2000).

Terumbu karang saat ini telah mengalami degradasi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan lingkungan seperti kegiatan eksploitasi berlebihan, dampak kegiatan anthropogenik, polusi sedimen dari lahan atas dan perubahan iklim global. Diantara faktor penyebab kerusakan tersebut, dampak kegiatan antropogenik seperti kegiatan pembomam ikan di daerah terumbu karang, pembukaan wisata pantai, dan pembukaan lahan daratan merupakan penyebab kerusakan yang cepat (Yulianda 2003). COREMAP-LIPI (2001) melaporkan 70% kondisi terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak sampai sangat rusak.

Perairan Teluk Lampung mempunyai ekosistem terumbu karang yang luas, umumnya tipe terumbu karang di Teluk Lampung adalah jenis karang tepi (fringing reef). Hasil analisis citra Landsat ETM 7 menunjukkan luas total terumbu karang di Teluk Lampung ±4823,493 Ha. Pertumbuhan karang secara umum didominasi oleh karang hidup berbentuk merayap (encrusting), bercabang (branching) dan lembaran (foliose) terutama dari famili Acroporidae, Pocilloporidae, Poritidae dan Faviidae. Kondisi penutupan karang hidup dari 44 lokasi penyelaman di Teluk Lampung termasuk dalam kriteria buruk (rusak) sampai baik. Dari 44 lokasi penyelaman di Teluk Lampung, status kondisi terumbu karang dalam kondisi baik 4 lokasi, kondisi buruk (rusak) ditemukan sebanyak 20 lokasi dan kondisi sedang sebanyak 20 lokasi. Terumbu karang dalam status kondisi baik terdapat di perairan Pulau Kelagian, Pulau Balak, Tanjung Putus, dan Pantai Ketapang. (DKP-Lampung 2007)

Selanjutnya DKP-Lampung (2007) menunjukkan laju penurunan tutupan terumbu karang di perairan Teluk Lampung pada beberapa lokasi tertentu yang sama (yaitu di Pulau Tangkil, Pulau Tegal, Pulau Condong Darat, Pulau Kelagian, dan Pulau Puhawang) selama kurun waktu 8 (delapan) tahun, mulai dari tahun 1998 hingga tahun 2007 adalah 3% pertahun. Pada tahun 1998, kondisi tutupan terumbu karang di Teluk Lampung ada dalam kategori baik (65,5%), dan pada tahun 2007 tutupan karang di beberapa lokasi ini menurun menjadi kategori sedang (29%).

Kerusakan dan penurunan terumbu karang tersebut umumnya disebabkan oleh kegiatan pemboman ikan karang, penambangan karang, sedimentasi dan pembuangan jangkar kapal di pulau-pulau kecil karena kurangnya pelampung tambat

(mooring buoy) dan dermaga. Diantara penyebab kerusakan tersebut, sedimentasi diyakini memberi pengaruh yang cukup nyata. Sedimentasi yang terjadi di sekitar perairan Teluk Lampung berasal dari sungai yang menerima aliran permukaan (run-off) dari aktivitas penebangan hutan untuk pembukaan lahan pembangunan dan pembukaan pertambakan (DKP-Lampung 2007).

Penelitian tentang pengaruh sedimen pada terumbu karang ini pernah dilakukan oleh Suhendra (2006) di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Partini (2009) di wilayah Pantai Timur Kabupaten Bintan, Masduki (2008) di Perairan Teluk Wondama Papua, dan Pratomo (2012) di perairan Pulau Abang Kota Batam. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwalaju sedimentasi berpengaruh negatif terhadap tutupan terumbu karang. Semakin tinggi laju sedimentasi maka tutupan terumbu karang akan semakin rendah. Saat ini belum dilakukan penelitian secara khusus mengkaji mengenai keterkaitan antara sedimentasi dengan terumbu karang di Teluk Lampung ini. Di sisi lain informasi ini sangat diperlukan sebagai dasar evaluasi terhadap pengelolaan terumbu karang di daerah tersebut.

Perumusan Masalah

Kerusakan terumbu karang di wilayah Teluk Lampung terjadi akibat kegiatan pemboman dan pemutasan karang, sedimentasi dan pembuangan jangkar. Saat ini terdapat indikasi bahwa sedimentasi telah terjadi peningkatan di wilayah Teluk Lampung yang disebabkan oleh akibat penebangan hutan untuk pembukaan lahan pembangunan dan pembukaan pertambakan dan dibawa aliran sungai ke perairan laut. Di daerah ini juga terjadi kegiatan seperti perikanan tangkap, budidaya mutiara, pariwisata, pelayaran, pelabuhan,dan pertambangan batubara yang menghasilkan sedimen akibat arus turbulensi, gelombang maupun pasang surut yang akan menutupi terumbu karang yang terdapat di sekitar daerah tersebut.

Pengaruh sedimen terhadap terumbu karang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung sedimen yang terdeposit akan menutupi permukaan polip karang sehingga akan meningkatkan kebutuhan energi metabolik untuk menghilangkannya kembali. Secara tidak langsung sedimen yang tersuspensi dapat menghalangi masuknya penetrasi sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis alga simbion karang zooxanthellae. Apabila jumlah sedimen cukup tinggi dan melebihi batas kemampuan polip karang untuk beradaptasi, akan terjadi kematian dan penurunan penutupan terumbu karang pada daerah tersebut. Di sisi lain sedimen mengandung sejumlah besar bahan organik akan terjadi invasi oleh alga. Namun terdapat juga jenis karang tertentu yang dapat beradaptasi terhadap kondisi sedimen di sekitarnya sampai pada kisaran tertentu. Karang yang memiliki ukuran polip yang lebih besar akan lebih bertahan pada kondisi yang keruh daripada karang dengan ukuran polip yang kecil. Bentuk adaptasi lain dari terumbu karang terhadap sedimentasi adalah melalui adaptasi morfologi, yaitu dengan memiliki bentuk pertumbuhan tertentu. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa sedimentasi baik yang terdeposit maupun yang tersuspensi akan berpengaruh terhadap struktur komunitas terumbu karang.

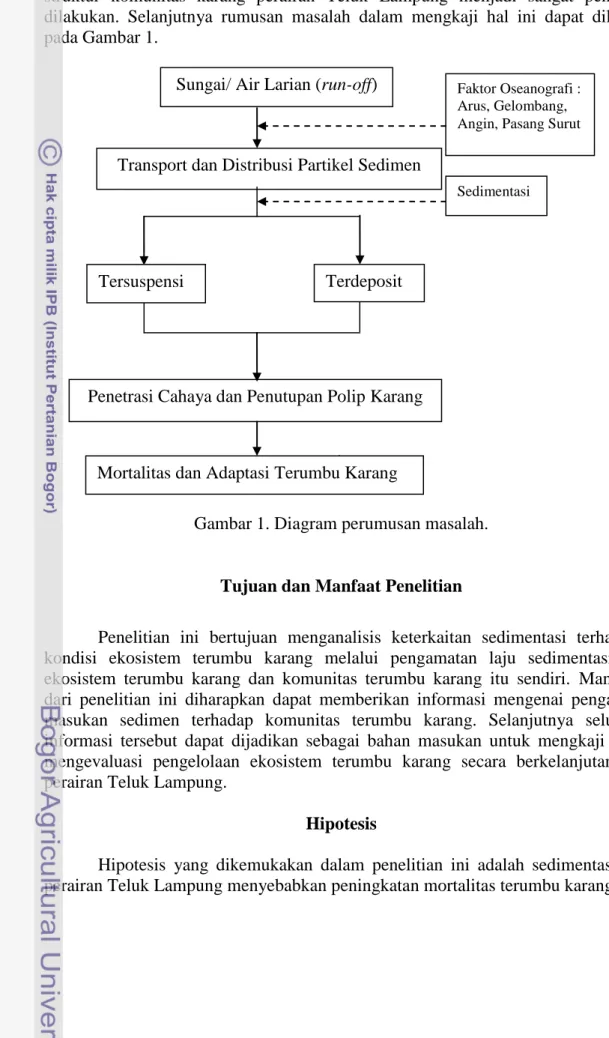

Mengacu pada praduga interaksi di atas, kajian sedimentasi terhadap struktur komunitas karang perairan Teluk Lampung menjadi sangat penting dilakukan. Selanjutnya rumusan masalah dalam mengkaji hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.

\

Gambar 1. Diagram perumusan masalah.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan sedimentasi terhadap kondisi ekosistem terumbu karang melalui pengamatan laju sedimentasi di ekosistem terumbu karang dan komunitas terumbu karang itu sendiri. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh masukan sedimen terhadap komunitas terumbu karang. Selanjutnya seluruh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji dan mengevaluasi pengelolaan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan di perairan Teluk Lampung.

Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sedimentasi di perairan Teluk Lampung menyebabkan peningkatan mortalitas terumbu karang.

Sungai/ Air Larian (run-off)

Transport dan Distribusi Partikel Sedimen

Tersuspensi Terdeposit

Penetrasi Cahaya dan Penutupan Polip Karang

Mortalitas dan Adaptasi Terumbu Karang

Faktor Oseanografi : Arus, Gelombang, Angin, Pasang Surut

2 TINJAUAN PUSTAKA

Bioekologi Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang khas dan sangat produktif yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis, dengan beragam tumbuhan dan hewan laut berasosiasi di dalamnya. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh

organisme karang pembentuk terumbu dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantella, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat (Bengen dan Alex 2006). Selanjunya Veron (2000) mengatakan terumbu karang merupakan endapan massif (deposit) padat kalsium (CaCO3) yang dihasilkan oleh karang dengan sedikit

tambahan dari alga berkapur (Calcareous algae) dan organisme -organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat (CaCO3). Pada dasarnya terumbu karang

terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan

oleh organisme karang pembentuk terumbu (karang hermartipik) dari filum Cnidaria, ordo Scleractinia yang hidup bersimbiosis dengan zooxantellae, dan sedikit tambahan dari algae berkapur serta organisme lain yang menyekresi kalsium karbonat (Bengen, 2002).

Dalam proses pembentukan terumbu karang maka karang batu (Scleractina) merupakan penyusun yang paling penting atau hewan karang pembangun terumbu (reef-building corals). Menurut Dahuri (2003) kemampuan menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis di dalam jaringan karang hermatifik yang dinamakan zooxanthellae. Sel-sel yang merupakan sejenis algae tersebut hidup di jaringan-jaringan polyp karang, serta melaksanakan fotosintesa. Hasil samping dari aktivitas fotosintesa tersebut adalah endapan kalsium karbonat (CaCO3), yang struktur dan bentuk

bangunannya khas. Ciri ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang karang. Karang batu termasuk ke dalam Kelas Anthozoa yaitu anggota Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua Subkelas yaitu Hexacorallia (atau Zoantharia) dan Octocorallia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologi. Menurut Dahuri (2003) hewan karang termasuk kelas Anthozoa, yang berarti hewan berbentuk bunga (Antho artinya bunga; zoa artinya hewan). Lebih lanjut dikatakan bahwa Aristoteles mengklasifikasikan hewan karang sebagai hewan-tumbuhan (animal plant). Baru pada tahun 1723, hewan karang diklasifikasikan sebagai binatang.

Terumbu karang sebagai ekosistem dasar laut dengan penghuni utama karang batu mempunyai arsitektur yang mengagumkan dan dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni (Sorokin 1993).

Hewan karang sebagai pembangun utama terumbu adalah organisme laut yang efisien karena mampu tumbuh subur dalam lingkungan sedikit nutrien

(oligotrofik). Menurut Burke et al. (2002) sebagian besar spesies karang melakukan simbiosis dengan alga simbiotik yaitu zooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis, zooxanthellae menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfat dan karbon dioksida untuk keperluan hidup zooxanthellae.

Menurut Dahuri (2003) bahwa tingginya produktivitas primer di perairan terumbu karang memungkinkan perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (spawning ground), pengasuhan (nursery ground) dan mencari makan (feeding ground) dari kebanyakan ikan. Oleh karena itu secara otomatis produksi ikan di daerah terumbu karang sangat tinggi. Tinggi produktivitas organik atau produktivitas primer pada terumbu karang disebabkan oleh kemampuan terumbu karang untuk menahan nutrien dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan dari luar. Setiap nutrien yang dihasilkan oleh karang sebagai hasil metabolisme dapat digunakan langsung oleh tumbuhan tanpa mengedarkannya terlebih dahulu ke dalam perairan.

Nybakken (1993) mengelompokkan terumbu karang menjadi tiga tipe umum yaitu :

a.Terumbu karang tepi (Fringing reef/shore reef ) b.Terumbu karang penghalang (Barrier reef) c.Terumbu karang cincin (atoll)

Diantara tiga struktur tersebut, terumbu karang yang paling umum dijumpai di perairan Indonesia adalah terumbu karang tepi (Suharsono 1999). Penjelasan ketiga tipe terumbu karang sebagai berikut :

1) Terumbu karang tepi ini berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40m. Terumbu karang ini tumbuh ke atas atau kearah laut. Pertumbuhan terbaik biasanya terdapat dibagian yang cukup arus. Diantara pantai dan tepi luar terumbu, karang batu cenderung mempunyai pertumbuhaan yang kurang baik bahkan banyak mati karena sering mengalami kekeringan dan banyak endapan yang datang dari darat.

2) Terumbu karang tipe penghalang terletak di berbagai jarak kejauhan dari pantai dan dipisahkan dari pantai tersebut oleh dasar laut yang terlalu dalam untuk pertumbuhan karang batu (40-70 m). Umumnya memanjang menyusuri pantai dan biasanya berputar-putar seakan–akan merupakan penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Contohnya adalah The Greaat Barier reef yang berderet disebelah timur laut Australia dengan panjang 1.350 mil.

3) Terumbu karang cincin (atol) yang melingkari suatu goba (laggon). Kedalaman goba didalam atol sekitar 45 m jarang sampai 100 m seperti terumbu karang penghalang. Contohnya adalah atol di Pulau Taka Bone Rate di Sulawesi Selatan.

Menurut Supriharyono (2000) dikenal beberapa macam bentuk umum pertumbuhan karang, diantaranya bundar (globose), bercabang (branching), lempeng digitate (digitate plate), piringan senyawa (compound plate), becabang rapuh/tipis (fragile branching), merayap (encrusting), lempeng (plate), lembaran (foliate) dan micro atoll. Bentuk-bentuk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam terutama oleh level cahaya dan tekanan gelombang. Menurut Supriharyono (2000), ada empat faktor lingkungan yang mempengaruhi bentuk pertumbuhan karang, yaitu :

1. Cahaya. Ada kecenderungan bahwa semakin banyak cahaya, maka rasio luas permukaan dengan volume karang akan semakin menurun;

2. Tekanan hidrodinamis. Tekanan hidrodinamis, seperti gelombang atau arus akan memberikan pengaruh terhadap bentuk pertumbuhan karang. Ada kecenderungan bahwa semakin besar tekanan hidrodinamis, bentuk karang lebih mengarah ke bentuk merayap. Sebagai contoh, peristiwa ini dapat dilihat dari perbandingan bentuk karang masif, Porites lutea, yang tumbuh di Pantura Jawa, seperti Jepara dengan yang berasal dari Teluk Penyu, Cilacap. Karang yang tumbuh di Cilacap cenderung berbentuk merayap

3. Sedimen. Seperti diutarakan sebelumnya bahwa sedimen dapat mempengaruhi pertumbuhan karang. Namun disamping itu sedimen juga diketahui menentukan pertumbuhan karang. Ada kecenderungan bahwa karang yang tumbuh atau teradaptasi di perairan yang sedimennya tinggi, berbentuk lembaran, dan bercabang. Sedangkan di perairan jernih dengan sedimentasi yang rendah lebih banyak dihuni oleh karang yang berbentuk piring;

4. Subareal eksposure. Subareal yang dimaksud adalah daerah-daerah yang pada saat-saat tertentu, ketika saat surut yang rendah sekali menyebabkan banyak karang yang mencuat ke permukaan air. Kondisi seperti ini biasanya cukup lama sehingga dapat menyebabkan beberapa karang tidak dapat bertahan. Berkaitan dengan hal ini ada kecenderungan bahwa semakin tinggi level eksposure, semakin banyak jenis karang yang berbentuk bundar dan merayap. Selain itu ciri spesifik adanya subaerial eksposure adalah banyaknya karang yang berbentuk micro atoll.

Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya termasuk gangguan yang berasal dari kegiatan manusia dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama. Menurut Burke et al. (2002) bahwa terdapat beberapa penyebab kerusakan terumbu karang yaitu : (1) Pembangunan di wilayah pesisir yang tidak dikelola dengan baik; (2) Aktivitas di laut antara lain dari kapal dan pelabuhan termasuk akibat langsung dari pelemparan jangkar kapal; (3) Penebangan hutan dan perubahan tata guna lahan yang menyebabkan peningkatan sedimentasi; (4) Penangkapan ikan secara berlebihan memberikan dampak terhadap keseimbangan yang harmonis di dalam ekosistem terumbu karang; (5) Penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bom; dan (6) Perubahan iklim global.

Veron (2000) mengemukakan bahwa ekosistem terumbu karang adalah unik karena umumnya hanya terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi dan memerlukan kualitas perairan alami (pristine). Demikian halnya dengan perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda perairan tropis di tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang (coral bleaching) yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. Suharsono (1999) mencatat selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 oC di atas suhu normal.

Selain dari perubahan suhu, maka perubahan pada salinitas juga akan mempengaruhi terumbu karang. Hal ini sesuai dengan penjelasan McCook (1999) bahwa curah hujan yang tinggi dan aliran material permukaan dari daratan (mainland run off) dapat membunuh terumbu karang melalui peningkatan sedimen dan terjadinya penurunan salinitas air laut. Efek selanjutnya adalah

kelebihan zat hara berkontribusi terhadap degradasi terumbu karang melalui peningkatan pertumbuhan makroalga berlebihan terhadap karang.

Tiga daerah besar penyebaran terumbu karang di dunia yaitu Laut Karibia, Laut Hindia dan Indo-Pasifik (Veron 2000; Suharsono 1999). Di Asia Tenggara terdapat 30% dari seluruh terumbu karang di dunia. Selanjutnya Burke et al. (2002) memperkirakan Indonesia memiliki luas terumbu karang kira-kira 5100 km2 atau 51% dari luas terumbu karang yang ada di Asia Tenggara atau setara dengan 18% dari luas terumbu karang dunia.

Meskipun beberapa karang dapat dijumpai dari lautan subtropis tetapi spesies yang membentuk karang hanya terdapat di daerah tropis. Kehidupan karang di lautan dibatasi oleh kedalaman yang biasanya kurang dari 25 m dan oleh area yang mempunyai suhu rata-rata minimum dalam setahun sebesar 10 oC. Pertumbuhan maksimum terumbu karang terjadi pada kedalaman kurang dari 10 m dan suhu sekitar 25 oC sampai 29 oC. Kondisi ini menyebabkan terumbu karang banyak dijumpai di Indonesia (Hutabarat dan Evans 2000).

Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata bahari, dan lain-lain. Manfaat tidak langsung, antara lain sebagai penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting sebagai sumber makanan, habitat berbagai jenis biota komersial, menyokong industri pariwisata, menyediakan pasir untuk pantai, dan sebagai penghalang terjangan ombak dan erosi pantai (Westmacott et al. 2000).

Sedimentasi

Sedimentasi adalah proses pengendapan sedimen oleh media air, angin, atau es pada suatu cekungan pengendapan pada kondisi tekanan dan suhu tertentu. Dalam batuan sedimen dikenal dengan istilah tekstur dan struktur. Tekstur adalah suatu kenampakan yang berhubungan erat dengan ukuran, bentuk butir, dan susunan komponen mineral-mineral penyusunnya. Studi tekstur paling bagus dilakukan pada contoh batuan yang kecil atau asahan tipis. Struktur merupakan suatu kenampakan yang diakibatkan oleh proses pengendapan dan keadaan energi pembentuknya. Pembentukannya dapat terjadi pada waktu yang relative singkat atau sesaat setelah pengendapan. Struktur berhubungan dengan kenampakan batuan yang lebih besar, paling bagus diamati di lapangan misal pada perlapisan batuan (Widada 2002). Gross (1990) mendefinisikan sedimentasi laut sebagai akumulasi dari mineral-mineral dan pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran cangkang dan tulang dari organisme laut serta beberapa partikel lain yang terbentuk lewat proses kimia yang terjadi di laut. Walaupun pengertiannya agak berbeda satu dengan lainnya, satu hal penting dari pengertian sedimen adalah sama-sama memerlukan proses pengendapan untuk membentuk sedimen/ endapan itu sendiri.

Berdasarkan asal terbentuknya, terdapat dua macam sedimen di laut. Pertama adalah terrigenous sediment, terbentuk dari hasil pelapukan; erosi dari daratan yang kemudian ditransfer ke laut melalui sungai; gletser dan angin. Umumnya sedimen jenis ini tersusun dari kerikil, pasir, lumpur dan tanah liat

(clay). Kedua adalah biogenous sediment, terbentuk dari hasil proses-proses biologis organisme planktonik (dominan) yang mensekresikan skeleton dari kalsium karbonat atau silica (Bearman 1999). Selanjutnya Tomascik et al. (1997) mengemukakan bahwa terrigenous sediment lebih dominan terdapat di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Pada daerah ini (misalnya: pantai utara Jawa dan selatan Kalimantan), masukan lumpur dan pasir (yang kaya akan clay mineral) banyak dijumpai sebagai penyusun habitat dasar. Untuk daerah yang lebih kering serta kawasan non-vulkanik, sedimen pada perairan dangkalnya lebih didominasi oleh biogeous sediment.

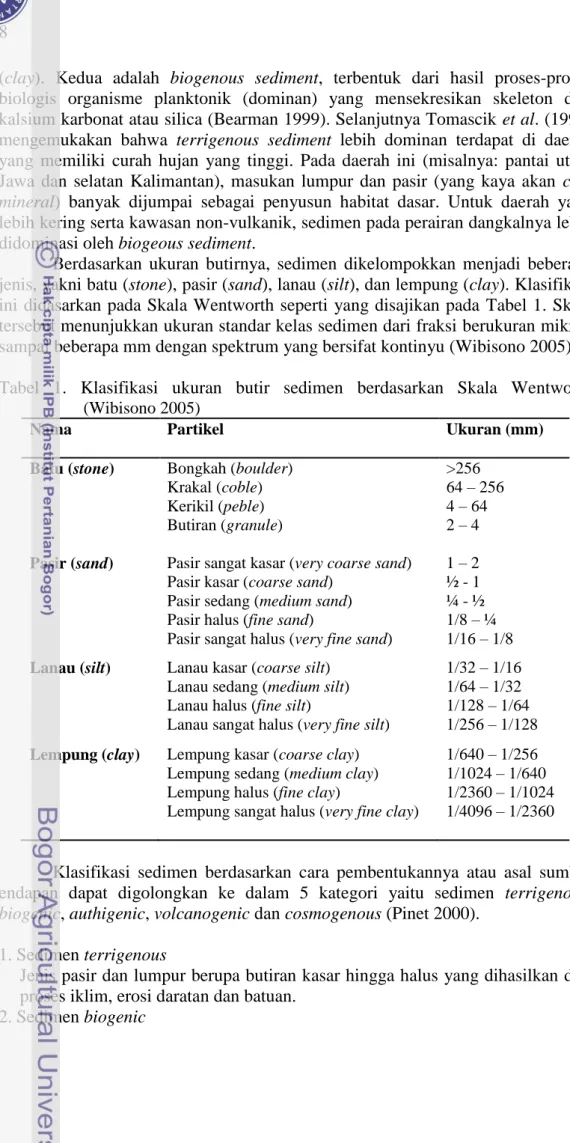

Berdasarkan ukuran butirnya, sedimen dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni batu (stone), pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay). Klasifikasi ini didasarkan pada Skala Wentworth seperti yang disajikan pada Tabel 1. Skala tersebut menunjukkan ukuran standar kelas sedimen dari fraksi berukuran mikron sampai beberapa mm dengan spektrum yang bersifat kontinyu (Wibisono 2005). Tabel 1. Klasifikasi ukuran butir sedimen berdasarkan Skala Wentworth

(Wibisono 2005)

Nama Partikel Ukuran (mm)

Batu (stone) Bongkah (boulder) Krakal (coble) Kerikil (peble) Butiran (granule) >256 64 – 256 4 – 64 2 – 4

Pasir (sand) Pasir sangat kasar (very coarse sand) Pasir kasar (coarse sand)

Pasir sedang (medium sand) Pasir halus (fine sand)

Pasir sangat halus (very fine sand)

1 – 2 ½ - 1 ¼ - ½ 1/8 – ¼ 1/16 – 1/8

Lanau (silt) Lanau kasar (coarse silt) Lanau sedang (medium silt) Lanau halus (fine silt)

Lanau sangat halus (very fine silt)

1/32 – 1/16 1/64 – 1/32 1/128 – 1/64 1/256 – 1/128

Lempung (clay) Lempung kasar (coarse clay) Lempung sedang (medium clay) Lempung halus (fine clay)

Lempung sangat halus (very fine clay)

1/640 – 1/256 1/1024 – 1/640 1/2360 – 1/1024 1/4096 – 1/2360

Klasifikasi sedimen berdasarkan cara pembentukannya atau asal sumber endapan dapat digolongkan ke dalam 5 kategori yaitu sedimen terrigenous, biogenic, authigenic, volcanogenic dan cosmogenous (Pinet 2000).

1. Sedimen terrigenous

Jenis pasir dan lumpur berupa butiran kasar hingga halus yang dihasilkan dari proses iklim, erosi daratan dan batuan.

Tipe kapur dengan komposisi kalsium karbonat dan lumpur silika dari butiran halus hingga kasar yang berasal dari potongan organisme seperti moluska dan hancuran kerangka.

3. Sedimen authigenic

Partikel dari pengendapan kimia atau reaksi biokimia di dasar laut seperti mangan dan fosfat.

4. Sedimen volcanogenic

Partikel yang dikeluarkan dari gunung berapi seperti abu. 5. Sedimen cosmogenous

Partikel sangat halus berasal dari angkasa dan cenderung bercampur dengan sedimen terrigenous dan biogenic.

Menurut Rifardi (2008) ukuran butir sedimen sangat penting sekali dalam beberapa hal sebab dapat menggambarkan: 1) daerah asal sedimen, 2) perbedaan jenis partikel sedimen, 3) ketahanan partikel dari bermacam-macam komposisi terhadap proses perusakan selama terjadinya proses pelapukan dan transportasi serta 4) jenis proses yang berperan dalam transportasi dan deposisi sedimen.

Proses sedimentasi adalah pengendapan butiran sedimen dari kolam air ke dasar perairan. Di perairan proses ini meliputi pelepasan (detachment) dalam bentuk tersuspensi (suspension), melompat (saltasion), berputar (rolling) dan menggelinding (sliding). Selanjutnya butiran butiran tersebut akan mengendap bila aliran air tidak dapat mempertahankan gerakannya. Proses sedimentasi merupakan parameter yang paling menonjol dalam hubungannya dengan penyebaran material bahan dasar laut atau pendangkalan dan bahan tersuspensi yang berada di dalam kolom air, selanjutnya proses ini akan merubah kedalaman dan konfigurasi pantai sehingga merubah keadaan dasar laut, baik secara vertical maupun horizontal (Uktoselya 1991).

Sebagian besar dasar laut yang dalam ditutupi oleh jenis partikel yang berukuran kecil yang terdiri dari sedimen halus. Hampir semua pantai ditutupi oleh partikel berukuran besar yang terdiri dari sedimen kasar. Keseimbangan antara sedimen yang dibawa sungai dengan kecepatan pengangkutan sedimen di muara sungai akan menentukan berkembangnya dataran pantai. Apabila jumlah sedimen yang dibawa ke laut dapat segera diangkut oleh ombak dan arus laut, maka pantai akan dalam keadaan stabil. Sebaliknya apabila jumlah sedimen melebihi kemampuan ombak dan arus laut dalam pengangkutannya, maka dataran pantai akan bertambah (Putinella 2002).

Komposisi dan jumlah sedimen yang masuk ke daerah pantai (termasuk kawasan terumbu karang) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah kondisi geologis yang meliputi litologis dan fisiografis, dimana dengan kondisi geologis yang berbeda akan menghasilkan sedimen yang berbeda dalam hal jumlah dan kualitas (ukuran partikel, minerologi). Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah iklim yang dapat mempengaruhi laju pelapukan serta erosi tanah, intensitas dan durasi curah hujan. Faktor lainnya yang mempengaruhi masukan sedimen adalah angin yang membawa debu dan pasir, kapasitas infiltrasi dari tanah dan batuan, serta adanya penutupan oleh tanaman vegetasi di sekitarnya (Milliman 2001).

Sirkulasi sedimen di daerah pantai serta transport dari dan ke arah laut lepas lebih dipengaruhi oleh angin, arus, gelombang dan pasang surut. Hasil dari pelapukan dan erosi terbawa oleh aliran sungai dalam bentuk padatan tersuspensi,

kemudian melalui proses mekanik sebagian didepositkan dan terakumulasi pada lapisan dasar, peristiwa ini disebut sedimentasi (Bates and Jackson 1980). Selanjutnya Tomascik et al. (1997) menyebutkan bahwa laju sedimentasi dari padatan tersuspensi ini dipengaruhi oleh struktur fisik dari partikel itu sendiri (contoh: volume, luas permukaan, densitas, dan porositas), sifat fisik dari air (contoh: densitas), serta kondisi hidrologis di sekitar lokasi (contoh: velositas arus, shear stress, pengadukan).

Sedimen dihasikan oleh proses iklim melalui proses hancuran mekanik dan kimia dari batuan seperti granit atau dari dasar laut dalam bentuk partikel yang dipindahkan oleh udara, air atau es. Partikel-partikel tersebut berasal dari organik dan anorganik (Pinet 2000). Sedimen yang menutupi dasar perairan memiliki berbagai variasi dalam bentuk partikel komposisi ukuran, sumber atau asal sedimen. Material yang lebih besar dan lebih berat akan diendapkan lebih cepat pada daerah yang relatif dekat dengan pantai dibandingkan material halus yang terbawa oleh arus dan gelombang ke laut lepas (Davis 1991).

Faktor penting yang menentukan suatu endapan sedimen alami adalah distribusi ukuran partikel dan kondisi-kondisi energi pada beberapa lokasi pengendapan. Interaksi kedua faktor menghasilkan sifat endapan sedimen. Pada garis pantai dipengaruhi oleh gelombang dan tingginya energi suspensi, memindahkan semua sedimen halus dan diikuti oleh sebagian besar pasir kasar dan sedang serta gravel yang diendapkan pada pantai dan dekat zona pantai. Pada bagian luar pantai dari zona pantai, penurunan energi gelombang yang disebabkan oleh bertambahnya kedalaman. Penurunan energi di dasar perairan seiring dengan bertambahnya kedalaman dan secara sistematik penurunan ukuran butiran menjauhi pantai (Pinet 2000).

Pengaruh Sedimen terhadap Terumbu Karang

Komunitas terumbu karang identik dengan kondisi lingkungan dengan perairan yang jernih, oligotropik, dan substrat dasar yang keras. Sedimen yang tersuspensi maupun yang terdeposit umumnya memberikan efek yang negatif terhadap komunitas karang (McLaughin et al. 2003). Rogers (1990) menyebutkan bahwa laju sedimentasi dapat menyebabkan kekayaan spesies yang rendah, tutupan karang rendah, mereduksi laju pertumbuhan dan laju recruitment yang rendah, serta tingginya pertumbuhan karang bercabang.

Pengaruh sedimen terhadap komunitas karang secara garis besar terjadi melalui beberapa mekanisme. Pertama, partikel sedimen menutupi permukaan koloni/individu karang sehingga polip karang memerlukan energi yang lebih untuk menyingkirkan partikel-partikel tersebut. Kedua, sedimen menyebabkan peningkatan kekeruhan dan dapat menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke dasar perairan sehingga dapat mengganggu kehidupan spesies-spesies karang yang kehidupannya sangat bergantung terhadap penetrasi cahaya (Salvat 1987). Ketiga, selain mampu mengikat unsur hara, sedimen juga dapat mengadsorpsi bahan toksik dan penyakit yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan karang. Selanjutnya Hubbard (1997) menyebutkan bahwa sedimentasi juga dapat menghalang-halangi penempelan larva karang pada substrat dasar. Sebagaimana diketahui bahwa larva karang membutuhkan substrat yang keras untuk menempel,

dengan adanya penutupan substrat oleh sedimen, larva tersebut tidak mendapatkan kestabilan dalam penempelan sehingga tahap perkembangan selanjutnya tidak dapat tercapai.

Sedimentasi mengakibatkan pertumbuhan terganggu karena menurunnya ketersediaan cahaya, abrasi dan meningkatnya pengeluaran energi selama penolakan terhadap sedimen. Gangguan penetrasi cahaya akibat kekeruhan yang tinggi yaitu terbatasnya fotosintesis zooxanthellae dan secara tidak langsung membatasi pertumbuhan karang. Energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi berkurang karena dipindahkan untuk aktivitas-aktivitas penolakan terhadap sedimen sehingga polip karang tidak dapat menangkap plankton secara efektif (Connell dan Hawker 1992).

Dalam banyak kasus, adanya sedimentasi di daerah terumbu karang menyebabkan kematian dan degradasi bagi beberapa spesies karang. Hubbard (1997) mengemukakan bahwa pertumbuhan karang (dan mungkin penutupan) di sepanjang terumbu karang Costa Rica mengalami penurunan secara gradual dengan meningkatnya tekanan lingkungan, terutama sedimentasi sebagai pengaruh dari lahan pertanian sejak 1950. Selanjutnya aktivitas pengerukan yang terjadi di pelabuhan Castle, Bermuda sekitar 30 tahun yang lalu, telah menyebabkan kematian karang di beberapa area karang sekitarnya yang dipengaruhi sistem sirkulasi perairan dari daerah pengerukan tersebut (Dodge dan Vaisnys 1977). Di Ko Phuket, Thailand pengerukan pada daerah dalam selama 8 bulan secara signifikan telah menyebabkan reduksi penutupan karang pada area terumbu karang intertidal yang berdekatan dengan aktifitas tersebut (Brown et al. 1995). Di Indonesia, Sungai Solo di Jawa Timur memasok sekitar 1.200 ton/km2 per tahun sedimen (Hoekstra et al. 1989). Selanjutnya masukan sedimen dari Sungai Solo ini berpengaruh terhadap degradasi dan penyebaran karang di pantai utara Jawa dan Madura (Tomascik et al. 1997). Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa pengaruh yang paling kuat terjadi di bagian timur, selama puncak run off yaitu pada muson barat laut, ketika arus dari Laut Jawa mengalir ke arah timur ( Hoekstra et al. 1989).

Sedimen di perairan terumbu karang dapat mempengaruhi komunitas ekologi dan komposisi terumbu karang (Stafford-Smith 1993). Beberapa jenis karang memiliki toleransi dengan adanya kekeruhan dan sedimentasi. Hasil penelitian di perairan Tanjung Jati Jepara yang mengalami sedimentasi ditemukan adanya dominasi dari jenis Porites dan Goniopora (Hutomo dan Mudjiono 1990). Karang Porites astreoides dan Siderastrea siderea di Karibia merupakan jenis yang toleran terhadap masukan sedimen. Masukan sedimen yang berlangsung selama tiga dekade terakhir yang berasal pemukiman penduduk dan masukan sungai telah merubah struktur komunitas karang Poerto Rico dari karang pembentuk utama terumbu menjadi koloni sekunder yang terpencar dan areanya menjadi tipe hardground. Pada karang Montastrea annularis terjadi penurunan penutupan secara signifikan pada terumbu dengan materi sedimen terrigeneous yang tinggi (Torres dan Morelock 2002). Sedimentasi yang terjadi di Thailand pada kawasan Teluk Bang Tao bagian utara yang bersumber dari penambangan timah dan pengerukan di kawasan teluk telah menghasilkan sejumlah tailing dan plume sedimen yang terbawa ke kawasan terumbu karang. Kematian karang umumnya disebabkan oleh lumpur yang menutupi permukaan karang sehingga mengurangi penutupan karang hidup. Pada daerah tubir di jumpai penutupan

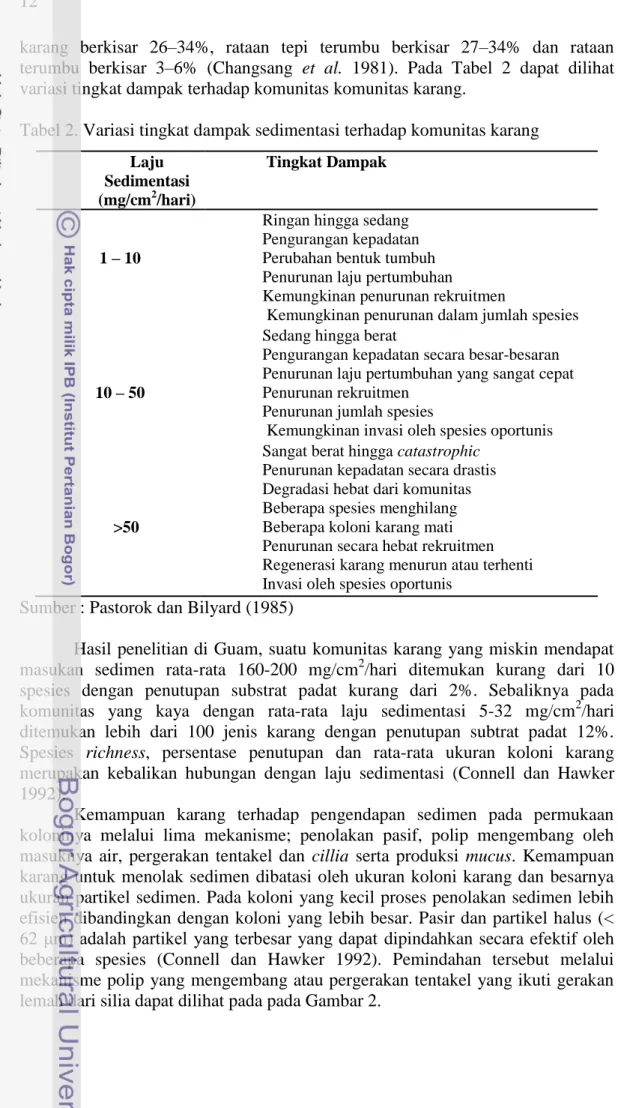

karang berkisar 26–34%, rataan tepi terumbu berkisar 27–34% dan rataan terumbu berkisar 3–6% (Changsang et al. 1981). Pada Tabel 2 dapat dilihat variasi tingkat dampak terhadap komunitas komunitas karang.

Tabel 2. Variasi tingkat dampak sedimentasi terhadap komunitas karang

Laju Sedimentasi (mg/cm2/hari)

Tingkat Dampak

1 – 10

Ringan hingga sedang Pengurangan kepadatan Perubahan bentuk tumbuh Penurunan laju pertumbuhan

Kemungkinan penurunan rekruitmen

Kemungkinan penurunan dalam jumlah spesies

10 – 50

Sedang hingga berat

Pengurangan kepadatan secara besar-besaran Penurunan laju pertumbuhan yang sangat cepat Penurunan rekruitmen

Penurunan jumlah spesies

Kemungkinan invasi oleh spesies oportunis

>50

Sangat berat hingga catastrophic Penurunan kepadatan secara drastis Degradasi hebat dari komunitas Beberapa spesies menghilang Beberapa koloni karang mati Penurunan secara hebat rekruitmen Regenerasi karang menurun atau terhenti Invasi oleh spesies oportunis

Sumber : Pastorok dan Bilyard (1985)

Hasil penelitian di Guam, suatu komunitas karang yang miskin mendapat masukan sedimen rata-rata 160-200 mg/cm2/hari ditemukan kurang dari 10 spesies dengan penutupan substrat padat kurang dari 2%. Sebaliknya pada komunitas yang kaya dengan rata-rata laju sedimentasi 5-32 mg/cm2/hari ditemukan lebih dari 100 jenis karang dengan penutupan subtrat padat 12%. Spesies richness, persentase penutupan dan rata-rata ukuran koloni karang merupakan kebalikan hubungan dengan laju sedimentasi (Connell dan Hawker 1992).

Kemampuan karang terhadap pengendapan sedimen pada permukaan koloninya melalui lima mekanisme; penolakan pasif, polip mengembang oleh masuknya air, pergerakan tentakel dan cillia serta produksi mucus. Kemampuan karang untuk menolak sedimen dibatasi oleh ukuran koloni karang dan besarnya ukuran partikel sedimen. Pada koloni yang kecil proses penolakan sedimen lebih efisien dibandingkan dengan koloni yang lebih besar. Pasir dan partikel halus (< 62 μm) adalah partikel yang terbesar yang dapat dipindahkan secara efektif oleh beberapa spesies (Connell dan Hawker 1992). Pemindahan tersebut melalui mekanisme polip yang mengembang atau pergerakan tentakel yang ikuti gerakan lemah dari silia dapat dilihat pada pada Gambar 2.

(a) (b) (c)

Gambar 2. Mekanisme penolakan sedimen : (a). pergeseran dari bagian atas corallum, (b) pergerakan oleh silia dan produksi mucus (c) polip yang mengembang (Schuhmacher 1977).

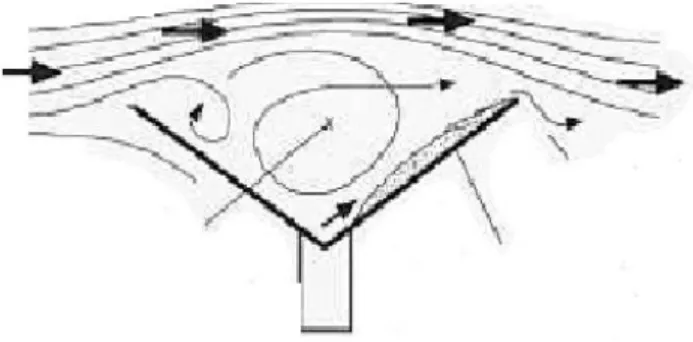

Sensitivitas spesies karang terhadap sedimentasi kebanyakan dibatasi oleh karakteristik perangkap partikel dari koloni terhadap partikel dan kemampuan polip individu untuk menolak endapan sedimen. Koloni-koloni karang yang berlapis mendatar dan bentuk pertumbuhan massive mewakili permukaan besar yang stabil untuk menahan padatan-padatan yang mengendap. Sebaliknya, koloni berlapis tegak dan bentuk bercabang yang tegak lurus kurang mampu menahan sedimen. Koloni-koloni yang cembung dan polip-polip yang tinggi tidak mudah terkena akumulasi sedimen daripada bentuk pertumbuhan lain (Connell dan Hawker 1992). Karang Acropora dan Turbinaria yang berbentuk corong, pada pergerakan masa air yang lambat dapat menjadi perangkap yang mengakumulasi sedimen pada pusatnya sehingga dapat mematikan jaringan di bawahnya. Di sisi lain corong semua jaringan karang tetap terpelihara, berfotosintesis dan masih dapat menangkap makanan. Pada pergerakan air yang cepat bentuk corong menciptakan pusaran air dan pergantian aliran masa air sehingga dapat melepaskan dan mengosongkan akumulasi sedimen pada karang (Gambar 3). Koloni karang berbentuk corong ini dominan di perairan Afrika Selatan terutama pada area dengan pergerakan air yang lambat dan cepat (Reigl et al. 1996).

Gambar 3. Model pemindahan sedimen pada karang yang berbentuk corong (Reigl et al. 1996).

Secara umum karang tumbuh di perairan dekat pantai lebih toleran terhadap konsentrasi tinggi sedimen tersuspensi daripada spesies yang hidup di perairan lebih dalam pada fringing reef yang menghadap laut (Pastorok dan Bilyard 1985; Robert dan Muray 2002). Karang batu dapat mentolerir masukan sedimen dalam jangka waktu pendek selama beberapa hari, tetapi sedimentasi dan kekeruhan tinggi akan mengurangi jumlah zooxanthellae, polip yang

mengembang, atau sekresi mukus yang abnormal. Karang lebih toleran terhadap masukan sedimen dalam waktu pendek daripada pada kondisi kekeruhan tinggi secara terus menerus (Connell dan Hawker 1992).

Penelitian yang Pernah Dilakukan

Penelitian mengenai pengaruh sedimentasi pada terumbu karang ini telah ada dilakukan sebelumnya. Suhendra (2006) telah melakukan analisa mengenai pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang pada perairan Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Masduki (2008) di Perairan Teluk Wondama Papua, Partini (2009) di perairan Pantai Timur Kabupaten Bintan, Pratomo (2012) di perairan Pulau Abang Kota Batam. Hasil analisis diketahui bahwa laju sedimentasi yang terjadi di Kepulauan Derawan cukup bervariasi dengan rentan nilai 8,67-30,50 mg/cm2/hari dengan kriteria tutupan karang sedang hingga sangat baik. Selanjutnya di Pantai Timur Bintan dinyatakan bahwa nilai laju sedimentasi di daerah tersebut berkisar antara 4,0-78,24 mg/cm2/hari dengan tutupan karang hidup sedang hingga baik. Di Perairan Pulau Abang laju sedimentasi berkisar antara 0,93–22,82 mg/cm2/hari dan tutupan karang hidupnya dalam kategori sedang hingga baik.

Hasil analisis penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian laju sedimentasi berpengaruh negatif terhadap tutupan terumbu karang. Semakin tinggi laju sedimentasi maka tutupan terumbu karang akan semakin rendah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa laju sedimentasi berpengaruh positif terhadap indeks mortalitas terumbu karang. Semakin tinggi sedimentasi, semakin tingi pula tingkat kematian terumbu karang.

3 BAHAN DAN METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2013 sampai April 2013 yang berlokasi perairan Teluk Lampung. Perairan ini relatif dangkal, yaitu kurang dari 30 meter dan terdapat banyak yang bermuara di perairan ini. Sungai-sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung adalah sungai kecil dengan debit air yang kecil, diantaranya adalah Way Simpur, Way Penengahan, Way Kunyit, dan Way Keteguhan. Data mengenai debit sungai yang bermuara di Teluk Lampung berdasarkan data Bappeda Lampung (2011) dapat dilihat pada Lampiran 3.

Teluk Lampung berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah selatan, Kota Bandar Lampung di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Teluk Semangka di sebelah barat dan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah Timur. Teluk Lampung merupakan perairan semi tertutup yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera yang menghadap ke Selat Sunda.

Gambar 4. Peta lokasi penelitian dan titik stasiun pengamatan

Penentuan Stasiun

Survei awal dilakukan pengamatan langsung dengan diving bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang sebaran karang yang tumbuh di perairan Teluk Lampung dan kondisi fisik lingkungan yang menyangkut sumber sedimen.. Penentuan titik stasiun berdasarkan hasil survei awal dan jarak terhadap muara sungai. Perbedaan jarak tersebut diduga terdapat perbedaan laju sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap struktur terumbu karang Pada penelitian ditentukan sebanyak 10 stasiun yang keseluruhan terdapat di bagian kiri teluk. Hal ini dikarenakan terumbu karang yang masih ada dan cukup mendukung penelitian ini terdapat di daerah tersebut. Secara lengkap letak titik stasiun pengamatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Peralatan yang Digunakan

Alat bantu utama yang digunakan dalam pengamatan terumbu karang adalah peralatan selam SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), roll meter, pelampung tanda, jam tangan bawah air, transek kuadrat dengan ukuran (1x1) m2, serta alat tulis bawah air (underwater paper dan pensil). Alat pendukung lainnya yang digunakan untuk mengamati terumbu karang diantaranya adalah kamera bawah air, serta perahu motor sebagai alat transportasi dalam pengambilan data. Global Positioning System (GPS) digunakan untuk mencatat posisi geografis lokasi stasiun pengamatan. Alat yang digunakan untuk mengukur sedimen adalah perangkap sedimen (sediment traps) yang terbuat dari

pipa PVC dengan diameter dalam 5 cm. Adapun bahan yang digunakan untuk mengidentifikasi karang adalah buku identifikasi karang, yaitu: Suharsono (2010); Stafford-Smith (1993) dan Veron (2000). Selanjutnya peralatan serta metode yang digunakan untuk mengukur parameter perairan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Posisi geografis pada tiap stasiun penelitian

No. Nama Lokasi Posisi Geografis Latitude Longitude

1 Hurun 05031’247” 105015’025”

2 Pandan (Keramba lama) 05052’643” 105024’50” 3 Muara S. Belakang BBPBL 05031’733” 105015’103” 4 Daerah RKC 05032’064” 105015’150” 5 Ringgung 05033’208” 105015’341” 6 Muara S. Kebang Sidodadi 05033’914” 105014’827” 7 Bagian Luar Pulau Tegal 05034’362” 105016’827” 8 Pulau Maitem 05035’06” 105016’120” 9 Pulau Kelagian 05037’107” 105013’05” 10 Pulau Pahawang 05039’640” 105012’150”

Tabel 4. Peralatan untuk mengukur parameter sedimen dan oseanografi fisik kimia.

Parameter Satuan Alat dan Bahan Keterangan

Posisi stasiun Derajat GPS In situ

Kecepatan arus cm/det Floater drauge In situ

Kekeruhan NTU Turbidimeter Lab.

Arah arus (°) Kompas In situ

Kedalaman m Tongkat Kedalaman In Situ

Kecerahan m Seschi disk In situ

Suhu oC Termometer In situ

Salinitas psu Refractometer In situ

Fosfat mg/l Spektrofotometer Lab.

Nitrat mg/l Spektrofotometer Lab.

TSS mg/l Gravimetri Lab.

Laju sedimentasi mg/cm2/hari Sediment trap In situ dan Lab. Tekstur sedimen % Siever, neraca, pipet Lab.

Metode Pengambilan Data

Pengambilan data primer dilakukan melalui pengukuran langsung parameter penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk menunjang data primer diberbagai instansi terkait,

seperti Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Lampung dan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Pengukuran Parameter Fisik dan Kimia Perairan

Pembacaan dan pencatatan data suhu di perairan Teluk Lampung dilakukan pada kedalaman 0,5 m. Arus dan salinitas yang diukur adalah arus dan salinitas lapisan permukaan. Pengukuran parameter fisik-kimia oseanografi lainnya juga dilakukan meliputi nitrat, ortofosfat, kekeruhan, kecerahan, total padatan tersuspensi (total suspended solid). Sample air yang terambil kemudian dipindahkan ke dalam botol sampel untuk dilakukan analisis nitrat, fosfat, dan TSS di laboratorium.

Pengukuran Laju Sedimentasi

Laju sedimentasi diukur dengan alat perangkap sedimen. Tabung perangkap sedimen yang digunakan adalah pipa PVC dengan ukuran diameter 5 cm dan tinggi 11,5 cm, pada bagian atas memiliki sekat-sekat (baffles) penutup. Tabung perangkap sedimen dipasang pada tiang besi berdiameter 12 mm pada ketinggian 20 cm dari dasar (Rifardi 2008). Tiap stasiun dipasang tiga buah sediment trap, jarak antar perangkap sedimen berkisar 1 sampai 5 m tergantung pada keberadaan terumbu karang untuk menghindari kerusakan akibat pemasangan perangkap sedimen. Perangkap sedimen dipasang selama 20 hari, sedimen yang terkumpul kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60 oC selama 24 jam (English et al. 1997). Selanjutnya dilakukan pengukuran berat kering sedimen dalam satuan miligram dengan timbangan analitik. Laju sedimentasi dinyatakan dalam satuan mg/cm2/hari (Rogers et al. 1994).

Gambar 5. Konstruksi perangkap sedimen (Rifardi 2008)

33 cm 55 cm 19 cm 110 cm Keterangan 1.Pelampung 2.Tiang penegak

3.Tabung penangkap sedimen 4.Pemberat

Pengamatan Terumbu Karang

Pengamatan terumbu karang dilakukan dengan menggunakan metode transek kuadrat (English et al. 1997). Metode ini cocok digunakan untuk mengamati penutupan terumbu karang dengan periode waktu yang lama. Metode ini terdapat tiga tahapan yang dilakukan, yaitu pembentangan roll meter, pemasangan pasak, dan pengambilan foto transek. Pemasangan roll meter dilakukan untuk menetapkan transek garis, dimana transek garis ini berfungsi dalam penentuan arah dan jarak yang konstan dari pemasangan transek kuadrat. Roll meter dibentangkan sepanjang 50 meter, kemudian pemasangan transek kuadrat berukuran (1x1) m2 yang dibagi lagi menjadi 100 bagian yang lebih kecil dan dilakukan setiap selang 10 meter (Gambar 6). Semua individu yang terdapat dalam transek diukur koloninya dan digambar/dipetakan pada sabak (kertas tahan air) dan langsung diidentifikasi sampai tingkat genus. Individu yang belum teridentifikasi diambil sampelnya untuk kemudian dilakukan pengidentifikasian dengan bantuan buku identifikasi karang.

Pengambilan foto transek dilakukan dengan menggunakan kamera bawah air. Metode ini mempunyai keuntungan yang lebih dalam hal mencatat semua jenis (termasuk yang tersembunyi) dan mengurangi terabaikannya pencatatan beberapa koloni. Metode ini memungkinkan untuk memeriksa kembali bidang pengamatan dengan melihat gambar yang telah dibuat jika menggunakan kuadrat permanen. Analisis yang dihasilkan dengan menggunakan metode ini memberikan hasil yang bagus untuk menghitung parameter jumlah spesies, persentase penutupan dan kepadatan populasi (Rogers et al. 1994).

/

Gambar 6. Ilustrasi di lapangan penempatan transek kuadrat.

Hitungan dan Analisis Laboratorium

Laju Sedimentasi

Laju sedimentasi dinyatakan dalam mg/cm2/hari (Roger et al. 1994). Pengamatan dilakukan dengan mengoleksi sedimen yang terperangkap dalam sediment traps yang dipasang selama 20 hari. Selanjutnya dihitung berat kering sedimen (dalam mg) dengan menggunakan timbangan analitik. Perhitungan laju sedimentasi dilakukan melalui persamaan berikut :

2 . . r n BS LS ... (1) Keterangan :

LS = Laju sedimentasi (mg/cm2/hari) Bs = Berat kering sedimen (mg) π = konstanta (3,14)

r = Jari jari lingkaran sedimen trap (cm) n = Jumlah hari

Tekstur Sedimen

Penentuan tekstur sedimen dilakukan dengan menggunakan saringan bertingkat (sieving) untuk fraksi pasir kemudian ditimbang berdasarkan ukuran diameter butiran sedimen. Fraksi lumpur menggunakan metode pipet (Poppe et al. 2003). Selanjutnya data komposisi sedimen berdasarkan ukuran butir diolah menggunakan software Gradistat 6.0 untuk menentukan jenis sedimen (Blott 2000 ; Blott dan Pye 2001).

Analisis Al, Ca, dan Fe pada Sedimen

Analisis ini ditujukan untuk mengetahui unsur-unsur penyusun pada partikel-partikel sedimen. Hal ini agar mempermudah dalam menganalisis apakah partikel tersebut merupakan substrat asli dan hasil sedimentasi atau substrat yang berasal dari bahan lain seperti pecahan karang ataupun sisa-sisa biota laut yang sudah mati. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode spektrofotometer serapan atom (SSA). Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentasi kandungaan unsur Fe, Al, dan Ca pada sedimen berdasarkan Isric (1993) :

Fe dan Al (%) =

BC

V x N x BA x 100%

... (2)

Keterangan: V=Volume pengenceran (ml); N= Normalitas; BA=Bobot Atom; BC=Bobot Contoh (mg)

Ca (%) =

BC

V x N x BM x FP x 100%

...(3)

Keterangan: V=Volume EDTA (ml); N= Normalitas; BA=Bobot Atom; FP=Faktor Pengenceran; BC=Bobot Contoh (mg)

Analisis Data

Persentase Tutupan Dan Mortalitas Terumbu Karang

Persentase penutupan karang beserta penyusun substrat dasar lainnya dianalisis dengan menggunakan software CPCe (Coral Point Count with Excel extension) V.4,0. Prinsip kerja dari metode ini adalah: pertama mengkonversi foto yang diambil dengan menggunakan kamera dari satuan meter (mengacu pada transek kuadrat dengan dengan luas (1x1) m2 ke dalam satuan pixel; selanjutnya melakukan digitasi terhadap bentuk pertumbuhan karang beserta substrat dasar lainnya yang telah diketahui genusnya. Hasil akhir dari pengolahan ini adalah berupa persentase penutupan baik bentuk pertumbuhan ataupun genus karang

serta penyusun substrat dasar lainnya yang terdapat dalam transek kuadrat. Persentase total tutupan karang hidup yang diperoleh dikategorikan berdasarkan Gomez dan Yap (1988), sebagai berikut ; 0–24,9% (buruk), 25–49,9% (sedang), 50–74,9% (baik) dan 75–100% (sangat baik).

Indeks Mortalitas

Tingkat kematian karang pada masing-masing stasiun penelitian didekati dengan indeks mortalitas. Nilai indeks mortalitas karang didapatkan dari persentase penutupan karang mati dan patahan karang dibagi dengan persentase karang hidup (Gomez and Yap 1988):

B A A MI ... (4) Keterangan : MI = Indeks mortalitas

A = Persentase karang mati dan patahan karang B = Persentase karang hidup

Indeks ini memperlihatkan besarnya perubahan karang hidup menjadi karang mati. Nilai indeks mortalitas yang mendekati 0,0 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti bagi karang hidup yang mati, sedangkan nilai yang mendekati 1,0 menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang berarti dari karang hidup menjadi karang mati.

Pengamatan Kematian Karang

Kematian karang tidak hanya terjadi karena pengaruh sedimentasi, namun ada kemungkinan karena faktor lain seperti aktivitas pemboman maupun penambangan karang. Analisis ini ditujukan sebagai antisipasi banyaknya kematian karang di daerah yang laju sedimentasinya rendah. Metode yang digunakan adalah metode pengamatan langsung dengan memperhatikan ciri-ciri bentuk kematian karang. Menurut Sukmara et al. (2002) ciri-ciri kematian karang dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Ciri-ciri kematian karang

Penyebab Ciri-ciri kematian karang Pemboman karang mati

terbongkar dan patah-patah

tersebar berserakan

hancur menjadi pasir

meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang Penambangan penurunan pondasi terumbu karang yang ditandai

dengan adanya bekas lubang terumbu karang

Sedimentasi terumbu karang akan tertutupi oleh sedimen dan jika dalam tingkat sedimentasi yang tinggi, akan mengakibatkan kematian karang tersebut.

Analisis Komponen Utama

Untuk melihat keterkaitan hubungan parameter terumbu karang beserta karakteristik perairan di sekitarnya dilakukan analisis menggunakan statistik multivariabel PCA (Principal Components Analysis) dengan software XLSTAT 2009.2.01. Analisis Komponen Utama (PCA) merupakan metode analisis statistika deskriptif untuk merepresentasikan data dalam bentuk grafik informasi maksimum yang terdapat dalam suatu matriks data. Parameter yang dilibatkan dalam analisis ini adalah persentase tutupan karang serta parameter fisika-kimia perairan di sekitarnya seperti salinitas, kecerahan, kecepatan arus, kekeruhan, TSS, laju sedimentasi, tutupan karang dan indeks mortalitas. Karena parameter-parameter tersebut tidak memiliki satuan yang sama maka harus dilakukan penormalan data melalui serangkaian proses pemusatan dan pereduksian. Pemusatan dilakukan dengan melihat selisih antara nilai parameter inisial tertentu dengan nilai rata-rata parameter tersebut. Pereduksian merupakan hasil bagi antara nilai pemusatan dengan standar deviasi parameter tersebut (Johnson and Wichern 2007) S x Ni R ...(5) Keterangan :

R = nilai hasil reduksi Ni = nilai parameter awal x = nilai rataan dari parameter S = standar deviasi

Agar pengelompokan dapat dilakukan, harus diketahui dahulu kedekatan antar komponen, untuk itu digunakan jarak Euclidean yang merupakan jumlah kuadrat perbedaan antara stasiun (baris) terhadap variabel/parameter (kolom) yang berhubungan.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Fisika Kimia Perairan Teluk Lampung Suhu

Hasil pengamatan suhu perairan lokasi penelitian menunjukkan kisaran nilai antara 30,2–32,7 0C (Gambar 7). Kisaran suhu ini masih menggambarkan kondisi perairan di berbagai tempat seperti Perairan Jelamun Karimun Jawa (30,2–31,5

0

C) (Ariyati et al. 2005), Perairan Cisadane (30,06-31,21 0C), (Hadikusumah 2005), Perairan Raja Ampat (28,3-31,8 0C), (DKP-KRA 2006). Secara umum hasil pengamatan ini merupakan kondisi yang umum ada di wilayah perairan Indonesia (tropis). Walaupun kisaran ini diperkirakan kurang mencerminkan kondisi suhu yang minimum karena umumnya penelitian tersebut melakukan pengukuran pada waktu yang sama yaitu pada siang hari. Pada daerah tropis, suhu perairan berkisar 26-30 °C pada kedalaman 50-100 m (Ilahude 1999). Nontji

(2005) mengatakan perairan Indonesia memiliki suhu permukaan laut berkisar 28 °C sampai dengan 31 °C. Sehingga hasil pengamatan di Teluk Lampung merupakan kisaran suhu yang masih normal dan biasa di perairan Teluk Lampung. Pada stasiun 1 dan 4 terdapat suhu terukur sampai 32,3 0C dan 32,7 0C. Hal ini merupakan pengaruh kondisi lokal perairan karena stasiun ini mempunyai kedalaman yang relatif rendah di bandingkan dengan stasiun yang lain dan letaknya dekat dengan muara sungai.

Kisaran suhu yang masih dapat ditoleransi oleh biota karang berkisar antara 26–34 °C (Suharsono 1999). Beberapa penelitian di wilayah terumbu karang ditemukan dengan kondisi baik seperti di Perairan Pulau Bintan pada suhu kisaran 29,7-30,7 0C dengan tutupan karang mencapai kisaran 61,73-66,58% (Partini 2009), Perairan Kabupaten Tanah Bumbu pada suhu kisaran 26-33 0C dengan tutupan karang berkisar 57,7-75,7% (Asmawi dan Hamdani 2009) dan perairan Pulau Mandike pada kisaran suhu 29-30 0C dengan tutupan karang berkisar 61,73-66,58% (Lalang 2013). Secara keseluruhan hasil pengukuran suhu di Teluk Lampung dalam penelitian ini masih dikategorikan pada kondisi yang masih mendukung pertumbuhan terumbu karang.

Salinitas

Hasil pengukuran salinitas di perairan berkisar antara 31-32‰ (Gambar 7). Kisaran salinitas ini merupakan kondisi yang umum dijumpai di perairan Indonesia seperti di perairan Pulau Mandike (30-32‰) (Lalang 2013), di perairan Bahari Lombok (31,5-33,2‰) (Muhlis 2011) dan di Perairan Teluk Lampung (30-31‰) (Pratiwi 2010). Secara umum hasil pengamatan ini merupakan kondisi yang umum ada di wilayah perairan Indonesia (tropis). Kisaran salinitas bagi pertumbuhan karang di Indonesia berkisar 29-33‰ (Coles dan Jokiel 1992). Salinitas air relatif lebih rendah umumnya berada di sekitar pantai dan diduga karena pengaruh masukan air sungai. Fluktuasi salinitas permukaan terutama di perairan pantai berkaitan erat dengan keberadaan sungai dan hujan lebat.

Gambar 7. Nilai hasil pengamatan suhu (0C) dan salinitas (‰) pada setiap stasiun pengamatan.

Beberapa penelitian ditemukan kondisi terumbu karang yang baik pada kisaran salinitas 30-32‰ pada perairan Pulau Mendike, dimana tutupan karangnya mencapai kisaran 61,73-66,58% (Lalang 2013). Selanjutnya, Panggabean (2007) mengatakan pada salinitas 33-33,5‰ di perairan P. Pamegaran terumbu karang dapat hidup dengan baik dengan tutupan berkisar