(Coastal Management of Kaledupa Islands for Phycoculture) Akhmad Mansyur1); S. Alam Lawelle2); Anita Indriasari3)

ABSTRACT

Kaledupa Islands (KI) is a conservation area by the Minister of Forestry of Indonesia number 393 / Kpts - VI / 1996) and as supporting public welfare Wakatobi is based on Law No. 29/2003, concerning the establishment of Wakatobi. Under these conditions, require management KI towards the harmony between the two provisions. One form of management that can support it is the Phycoculture. Therefore, this study aimed to: (1) reveal the utilization of the existing condition of coastal waters KI by region and season suitability. (2) Revealing regional economic parameters to optimize the utilization of Phycocultur region. (3) Getting grand strategy of exploiting the coastal waters of the KI to support phycoculture. Analysis of suitability, carrying capacity, strategies and area utilization scenarios are used to achieve the objectives of this study. As a result, found that the condition of area utilization phycoculter have demonstrated over limited based on the number of units of long-line method. Half of them have been in the category of decreasing return to scale. Retrieved also that there are three categories of regions that can support the phycoculture that is good stable, good dominant and stable is not well with the total area that reaches 5.946 ha. For the sake of optimization of management, regional economic parameter values obtained Rp 7.246.5000 - Rp 12.980.6000 per ha per year, or Rp 627.612 to 5,785,656 per ha per season as the policy value of the lease or contract utilization. Finally, the grand strategy KI management of coastal waters for phycoculture is to "promote regional user satisfaction" through scenarios: (1) improvement of the structure of cultivation method and period of the production process; (2) improving the distribution of users by preparing and strengthening the focus groups; and (3) creating access to capital guarantee for the improvement of the structure of farming inputs.

Keywords: Coastal, Management, Kaledupa archipelagos, phycoculture

Abstrak

Kepulauan Kaledupa (KK) merupakan kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 393/Kpts-VI/1996) dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Wakatobi berdasarkan undang-undang Nomor 29/2003, tentang pembentukan Kabupaten Wakatobi. Kondisi tersebut, mewajibkan pengelolaan KK kearah yang selaras antara dua ketentuan itu. Hal ini, dapat diwujudkan melalui usaha budidaya rumput laut. Karenanya, Kajian ini ditujukan untuk: (1) mengungkap kondisi eksisting pemanfaatan perairan pesisir KK untuk usaha budidaya rumput laut berdasarkan kesesuaian kawasan dan musim.(2) Mengungkap parameter ekonomi kawasan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan usaha budidaya rumput laut. (3) Mendapatkan grand strategi pemanfaatan perairan pesisir KK untuk mendukung usaha budidaya rumput laut. Analisis kesesuaian, daya dukung, strategi dan skenario pemanfaatan kawasan digunakan untuk mencapai tujuan kajian ini. Sebagai hasil, diperoleh bahwa kondisi pemanfaatan kawasan usaha budidaya rumpiut laut telah menunjukkan over

limited berdasarkan jumlah satuan metode long-line. Setengah dari mereka telah berada dalam kategori decreasing return to scale. Diperoleh pula bahwa terdapat tiga kategori kawasan yang dapat mendukung usaha budidaya rumput laut yaitu stabil baik, dominan baik dan stabil belum baik dengan total luas yang mencapai 5,946 ha. Bagi kepentingan optimasi pengelolaan, diperoleh nilai parameter ekonomi kawasan sebesar Rp 7.246.500 - Rp 12.980.600 per ha per tahun atau Rp 627,612 - 5.785.656 per ha per musim sebagai kebijakan nilai sewa atau kontrak pemanfaatan. Akhirnya, Grand Strategi pengelolaan perairan pesisir KK untuk usaha budidaya rumput laut adalah “meningkatkan kepuasan pelaku usaha” melalui skenario: (1) perbaikan struktur metode budidaya dan jangka waktu proses produksinya; (2) meningkatkan distribusi pengguna dengan menyusun dan penguatan kelompok fokus; dan (3) menciptakan akses jaminan modal bagi peningkatan struktur input budidaya.

Kata kunci: Perairan pesisir, Pengelolaan, Kepulauan Kaledupa, Usaha budidaya rumput laut.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Gugus Pulau Kaledupa (GPK) merupakan kawasan konservasi (SK Menteri Kehutanan RI no. 393/Kpts-VI/1996) dan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat Wakatobi (UU No 29/2003, tentang pembentukan Kabupaten Wakatobi). Keadaan ini mewajibkan pengelolaan GPK kearah yang mengadopsi keselarasan antara dua ketentuan tersebut. Salah satu wujud pengelolaan yang dapat menunjang itu adalah budidaya rumput laut.

Secara ekologi, rumput laut berperan sebagai produsen primer penghasil bahan organik dan oksigen (penyangga kehidupan dalam sistem ekologi). Secara sosial, budidaya Eucheuma cottonii mampu mendorong masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan perairan pesisir GPK (P2GPK) sehingga upaya konservasi dapat dilakukan secara bersama. Secara ekonomi, rumput laut merupakan komoditas yang diminati terutama industri, dimana pada 2010 diperkirakan akan mencapai 274.100 ton (U$ 0,82 kg-1) dan terdapat kekurangan penawaran sekitar 84.100 ton (Anggadiredja et al. 2006).

P2GPK memiliki potensi sekitar 8.200 ha bagi usaha budidaya rumput laut dengan pembagian 4.500 dan 3.700 ha sebagai kawasan sesuai (KS) dan sangat sesuai (KSS) (Manafi 2003). Di sisi lain, penduduk GPK terdapat sekitar 16.969 jiwa dan 59% diantaranya tergolong usia produktif secara ekonomi serta 5.292 jiwa sebagai kepala keluarga (kk) (BPS Wakatobi 2014). Rasio kedua potensi ini memenuhi 1,6 ha/kk yang berarti bahwa P2GPK masih cukup potensial bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan budidaya rumput laut (standar 0,2 ha/kk, anggota tiga hingga empat jiwa/kk, Anggadiredja 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji: (1) kondisi aktual pemanfaatan perairan pesisir GPK untuk usaha budidaya rumput laut berdasarkan pertimbangan kesesuaian kawasan dan musim. (2) parameter ekonomi kawasan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan usaha budidaya rumput laut. (3) strategi pengelolaan perairan pesisir GPK sehingga menunjang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai: (1) basis data pemanfaatan perairan pesisir GPK untuk usaha budidaya rumput laut sehingga pola pemanfaatannya dapat lebih terarah dan memiliki indikator nilai manfaat; (2) landasan akses modal bagi pengembangan pemanfaatan kawasan dalam usaha budidaya rumput laut; (3) landasan penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan budidaya rumput laut; dan (4) landasan strategis pengelolaan perairan pesisir GPK untuk usaha budidaya rumput laut yang menguntungkan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN Lokasi dan Stasiun Penelitian

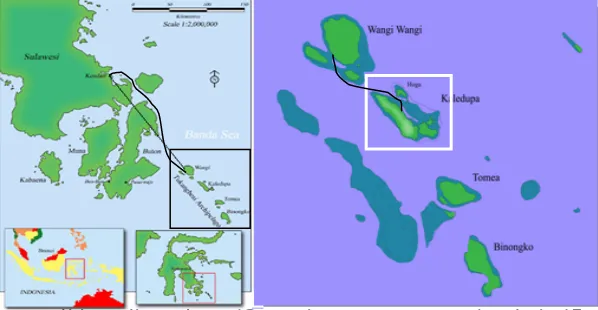

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan budidaya rumput laut di GPK, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 1) dengan titik koordinat 5O26’ – 5O37’ LS dan 123O53’ – 124O41’ BT.

Gambar 1 Peta lokasi penelitian

Stasiun penelitian ditetapkan 12 stasiun secara sengaja dari 15 titik koordinat pengamatan Smart (2005) dan penentuan KS dan KSS (Manafi 2003) dengan pertimbangan mewakili P2GPK bagian timur, tengah dan barat; serta telah dimanfaatkan bagi usaha budidaya E. Cottonii. Penentuan stasiun tersebut meliputi 1, 2, 3 & 13 (bagian timur); 4, 5, 6 & 7 (bagian tengah) dan 8, 9, 10 & 11 (bagian barat).

Teknik Sampling dan Responden

Teknik sampling di setiap stasiun ditentukan berdasarkan jarak kedekatan pulau dengan dua titik sampel terdekat dan terjauh pulau, serta satu titik dibagian tengahnya. Pengukuran biomasa terhadap 60 sampel rumput laut tersebut mempertimbangkan kondisi jumlah dan luas lokasi, dan pemanfaatan yang mewakili skala satu kepala keluarga.

Responden ditentukan dengan teknik acak dari dua tingkatan kelompok populasi.

Tingkat pertama, merupakan kelompok populasi GPK yang terdiri atas desa-desa berpelaku budidaya E. Cottonii, kemudian diambil 25% secara acak untuk kelompok populasi tingkat dua. Dalam populasi pertama, pelaku budidaya tersebar di setiap stasiun penelitian. Karenanya, diidentifikasi kembali kedalam kelompok stasiun (populasi tingkat dua) yang kemudian diambil 50% secara acak sebagai responden untuk mewakili kawasan budidaya E. Cottonii, sehingga memenuhi metode Nazir (2003) seperti Tabel 1.

Jumlah desa

(M) Fraksi desa(f1) f x M Desa Terpilihm = Petani (N)Jumlah Fraksi petani(f2) N x f2n = Responden (Y)Jumlah

M 25% M A N 50% n Y

Jenis Data

Data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi: kualitas air (DO, BOD5, PH, salinitas, fosfat, nitrat, TSS, suhu, arus dan pertumbuhan biomasa); jumlah bibit & produksi; alokasi waktu kerja di darat & laut; penggunaan kawasan, tali (jangkar, ris & ikat), pelampung, perahu & mesin, bahan bakar minyak & oli, tenaga kerja pria & wanita serta jumlah anggota kelurga pelaku budidaya. Data sekunder terdiri atas: monografi GPK (luas wilayah, jenis & luas pemanfaatan lahan, curah hujan, dan jumlah penduduk); kualitas air (KSS & KS, pertumbuhan karaginan).

Teknik dan Waktu Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan teknik obervasi dan wawancara langsung serta

recall. Observasi langsung dilakukan dua tahap. Pertama, pengukuran parameter fisik kimia perairan pada KSS dan KS dalam bulan Juni (sebagai crossing check kedua kawasan). Kedua, pengukuran biomasa rumput laut setiap minggu sejak awal penanaman hingga panen (setelah ditimbang, sampel ditanam kembali) pada Musim Timur, Pancaroba dan Barat (setiap musim, sampel ditempatkan pada titik yang sama). Dengan demikian, terdapat 6 kali pengukuran setiap sampel pada setiap musim sejak bulan Juli hingga Desember 2015.

Wawancara langsung dan recall dengan responden dilakukan dalam bulan Juni hingga Oktober). Pemilihan waktu tersebut diperoleh informasi tentang kondisi pemanfaatan kawasan budidaya rumput laut yang berupa jumlah bibit, alokasi waktu kerja, Alokasi investasi budidaya, jumlah produksi, harga jual dan keputusan pelaku terhadap pemilihan lokasi pemanfaatan.

Analisis Data

Analisis data penelitian ini meliputi: kesesuaian, daya dukung, strategi dan skenario optimasi pemanfaatan kawasan. Kesesuaian dianalisa dengan sistem informasi geografis (SIG) melalui tiga tahap yaitu interpolasi data penelitian Manafi (2003), dan survey lapangan. Kedua, verifikasi dengan mengintegrasikan laju pertumbuhan harian (LPH) rumput laut (persamaan Anggadiredja, 2006) kedalam uji statistik rancangan faktorial dan uji jarak berganda Duncan (Gomes, K.A. dan Gomes A.A., 2007). Interaksi antara LPH, stasiun dan musim diklasifikasi dengan ketentuan:

1. Kawasan stabil baik (KSB), dimana LPH tetap dalam kisaran baik (≥ 3% per hari) selama siklus perubahan musim.

2. Kawasan dominan baik (KDB), dimana LPH berada dalam kisaran baik pada sebahagian besar waktu dalam siklus perubahan musim.

3. Kawasan dominan belum baik (KDBB), dimana LPH berada dalam kisaran belum baik (<3% per hari) pada sebahagian besar waktu dalam siklus perubahan musim.

4. Kawasan stabil belum baik (KSBB), dimana LPH tetap dalam kisaran belum baik selama siklus perubahan musim.

Ketiga, proses tumpang susun parameter yang diekstraksi dari data Landsat 7/ETM. Ciri pemanfaatan setiap kawasan dianalisis dengan persamaan indeks relatif penggunaan input budidaya (Saefulhakim 2008) dengan formula dan ketentuan sebagai berikut:

IRij=

(

(

Xij−Xi min)

(

Xi max−Xi min)

)

(ts−1)+1 ... (1)1.

min (luas penggunaan input ke i yang paling rendah); Xi min (luas penggunaan input ke i yang paling tinggi); ts (total selang kelas)

1. Jika IR < 3, maka penggunaan input tersebut rendah 2. Jika IR < 6, maka penggunaan input tersebut sedang 3. Jika IR > 6, maka penggunaan input tersebut tinggi

Penggunaan input tersebut atas kondisi pemanfaatan efektif dihitung dengan formula daya dukung budidaya efektif (Kamlasi 2008) serta alokasi waktu pemanfaatan optimal dalam sekali proses produksi berdasarkan parameter biomasa dan karaginan dalam formula Fauzi (2006). Kondisi pemanfaatan ini dianalisis pula dengan persamaan tingkat kebutuhan tenaga kerja (persamaan 4) dan kawasan (persamaan 5). Elastisitas kondisi pemanfaatan dihitung berdasarkan skala usaha keluarga menurut fungsi produksi Coob-Douglas (Woodwell, 1998) dengan ketentuan:

1. Bila SU > 1, maka proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar.

2. Bila SU = 1, maka penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh.

3. Bila SU < 1, maka porsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi.

Daya dukung=α LKK

(pj(T−1)) (Kamlasi, 2008) ... (2)

Ket: LKL (Luas kesesuaian kawasan); p (panjang tali); j (jarak antar tali); T (jumlah bentang tali ris); α (koefisien budidaya efektif)

Ket: ΔPVj (perubahan Present Value biomasa); Δt (perubahan usia rumput laut); Vj (Value biomasa); t (usia rumput laut); (bunga bank)

KTK=

∑

UK´PE ... (4)

Ket: KTK (ketersediaan tenaga kerja);

∑

U (jumlah unit usaha, unit/siklus); K (rerata beban kerjabudidaya, (jam/unit)/siklus); P (selang waktu dalam satu siklus produksi, hari/siklus); E (waktu kerja efektif tiap hari tiap tenaga kerja, (jam/hari)/orang)

DCR=X

Y 100 ...

(5)

Ket: DCR (demand capacity ratio, %); X (luas pemanfaatan kawasan, ha); Y (luas kawasan, ha)

Y= H*LaKbRcMdNe (Woodwell, 1998) ... (6) Ket: Y (produksi rumput laut); H (konstanta); L (input tanaga kerja); K (input fasilitas produksi); R (input bibit rumput

laut); M (input operasional); N (input kawasan); a, b, ..., e (koefisien arah fariabel bebas)

Parameter agunan kawasan dianalisis dengan persamaan Net Present Value dan

lamanya periode analisis)

SR=Y(m−c)−Ytd ... (8)

Ket: SR (Sphere rent, nilai ekonomi kawasan berdasarkan alokasi waktu kerja); Y (output per unit kawasan); m

(harga satuan output); c (biaya produksi per satuan output); t (biaya alokasi waktu kerja per satuan output per satuan waktu kerja); c (alokasi waktu kerja setiap unit pemanfaatan kawasan)

Analisis strategi pengelolaan dibangun dari unsur-unsur arah persepsi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan berdasarkan atribut dimensi ekologi, sosial dan ekonomi. Asumsi arah persepsi ini adalah masyarakat cenderung menjatuhkan pilihan pada kawasan yang mampu memuaskan kebutuhannya. Tingkat kepentingan dari setiap atribut dimensi merupakan rasio indeks relatif (persamaan 1) keunggulan masing-masing atribut pada suatu kawasan dengan total indeks relatif keseluruhan atribut suatu dimensi. Keseluruhan tahapan ini memenuhi matriks kepuasan pelaku budidaya sebagaimana Arifin (2007).

Analisis optimasi merupakan fungsi dari tingkat penggunaan setiap kawasan, biaya budidaya per kepala keluarga dan target pengguna potensial dengan kendala keterlibatan akses modal. Hubungan fungsi ini memenuhi matriks dalam analisis excel solver (Arifin 2007). Demikian pula dengan titik impas sebagai kontrol produktivitas ekonomi anggota kelompok, dihitung dengan alat analisis yang sama, dimana penentuan biaya produksi dalam titik ini menggunakan standar biaya minimum yang dihitung dengan mengintegrasikan persamaan 9 kedalam formula fauzi (2006):

Xt=e

(

(t−∝)1β

)

... (9)HASIL DAN PEMBAHASAN Kesesuaian Kawasan Budidaya Rumput Laut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter fisik kimia perairan pesisir GPK (P2GPK) masih tergolong dalam kategori baik atau alami untuk menunjang usaha budidaya E. cottonii. Semua parameter dalam ukuran standar baku mutu budidaya (Ditjenkan 1982; Anggadiredja et al. 2006). Kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan sesuai (KS) dan sangat sesuai (KSS) berdasarkan nilai parameter yang mendekati batas optimum bagi pertumbuhan E cottonii (Manafi 2003).

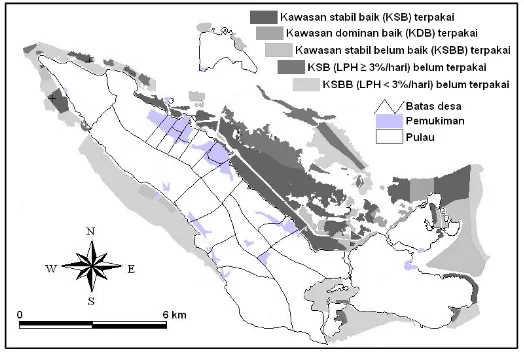

Gambar 2 Peta kesesuaian kawasan budidaya rumput laut Kondisi Pemanfaatan Kawasan

Luas dan Alokasi Waktu Pemanfaatan

Berdasarkan analisis SIG, diperoleh bahwa masing-masing kawasan (KSB, KDB & KSBB) memenuhi luasan 2.557, 180 dan 3.209 ha. Tingkat pemanfaatan kawasan tersebut mencapai 72, 100 dan 33% (Gambar 2). Dalam skala keluarga, pemanfaatan kawasan ini dicirikan dengan tingkat penggunaan input yang rendah, dimana rerata pemanfaatan setiap skala usaha memenuhi 14 unit metode long line. Struktur pemanfaatan tersebut adalah 2 m (jarak antara unit metode), 6 bentang tali ris setiap unit metode (panjang 25 m/tali & jarak antara tali 1 m) serta 6 m jarak antara unit metode dalam skala usaha satu dengan berikutnya. Hal ini, memenuhi koefisien budidaya efektif 56.9% yang berarti bahwa setiap kawasan dapat memenuhi 116.454; 8.198 dan 146.148 unit metode long line. Diartikan pula bahwa jumlah penerapan metode long line telah mencapai 83.982; 8.198 dan 47.502 unit.

Kondisi pemanfaatan di atas dapat dinyatakan over limited dibanding struktur pemanfaatan kawasan dengan koefisien budidaya efektif 57.9% dan 0,025 ha setiap unit metode long line (Anggadiredja et al. 2006). Dalam struktur tersebut, diperoleh daya dukung kawasan sebesar 59.190; 4.167 dan 74.282 unit metode long line dengan jumlah metode yang seharusnya telah diterapkan sekitar 42.685; 4.167 dan 24.144 unit. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil analisis RTS bahwa hampir keseluruhan lokasi pemanfaatan yang relatif dekat dengan pemukiman (Gambar 2) telah decreasing RTS (nilai SU < 1). Ini berarti bahwa penambahan input budidaya sudah tidak proporsional dengan pertambahan hasil yang diperoleh (menguatkan Smart 2005).

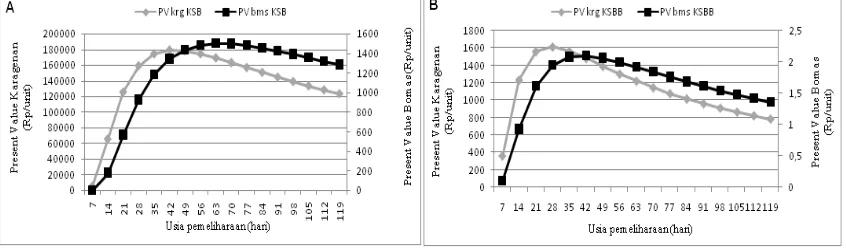

lebih jelas terlihat dalam pemanfataan KSBB, dimana keputusan pelaku budidaya untuk memutuskan rantai produksi terjadi dalam batas usia pemeliharaan 45 hari.

Gambar 3 Present value karaginan (KRG) dan biomasa (BMS) E. Cottonii pada kawasan stabil baik KSB (panel A) dan KSBB (panel B).

Tenaga Kerja

Jumlah unit usaha dalam skala keluarga yang tercatat di lokasi penelitian terdapat sekitar 1.409 kk. Setiap unit usaha memiliki rerata beban kerja budidaya 294,1 jam/siklus produksi. Dalam skala tersebut, terdapat rerata 10 orang tenaga kerja yang berasal dari dalam maupun luar keluarga (pria maupun wanita). Karenanya, tingkat penyerapan tenaga kerja budidaya dapat mencapai 14.090 orang, suatu kebutuhan yang tidak dicukupi oleh jumlah penduduk GPK usia produktif (9.870 jiwa). Oleh karena itu, ukuran kebutuhan tenaga kerja perlu direduksi dengan menggunakan pertimbangan beban kerja setiap unit budidaya dan waktu kerja efektif setiap tenaga kerja (8 (jam/hari)/jiwa) dalam satu siklus produksi existing

(45 hari/siklus).

Berdasarkan pertimbangan di atas, kebutuhan tenaga kerja mencapai 4.324 jiwa/siklus produksi. Diartikan bahwa alokasi waktu kerja setiap tenaga mencapai 0.65 (jam/hari)/unit usaha sehingga dapat terlibat pada 12 unit usaha yang berbeda setiap harinya. Bila dikaitkan dengan total pemanfaatan kawasan menurut hasil analisis SIG (3.067 ha), maka diperoleh daya dukung sosial pemanfaatan kawasan sekitar 2 (jiwa/ha)/siklus produksi.

Parameter Ekonomi Kawasan

Parameter ekonomi kawasan budidaya rumput laut yang diangkat dari pendapatan bersih pelaku budidaya dalam hektar per tahun sebagai selisih antara pendapatan kotor dan biaya. Kondisi pemanfaatan KSB, KDB maupun KSBB dicirikan dengan penggunaan input output yang rendah. Dalam skala tahun, nilai stasional kawasan diperoleh dalam rentangan pendapatan bersih antara Rp 17.860.809 hingga 38.554.482 per ha per tahun, Nilai ini menurun seiring dengan pertambahan jarak dari lokasi pemukiman (kisaran Rp 12.980.608 hingga 7.246.573 per ha per tahun). Ini dapat disebut sebagai posisi tawar untuk nilai ekonomi kawasan. Bagi kepentingan kontrak atau sewa, nilai kawasan berkisar antara Rp 627.612 hingga 5.785.656 per ha per musim. Dalam hal ini, Musim Timur merupakan masa surplus dan Pancaroba sebagai pemberi keuntungan di seluruh kawasan serta KSB sebagai kawasan yang bernilai tinggi. Sebagai tambahan, ketika kemampuan pembudidaya meningkat maka diperoleh arah pengembangan pemanfaatan pada KSB.

Strategi dan Skenario Optimasi Pemanfaatan Kawasan

periode waktu optimal pemanfaatan kawasan dalam sekali proses produksi. Dimensi sosial beratribut beban kerja budidaya, jumlah tenaga kerja dan demand capacity ratio. Dimensi ekonomi terdiri atas atribut input dan output produksi. Peranan dari nilai peringkat kedua atribut dimensi ekologi diperoleh bahwa KSB dan KSBB bernilai keunggulan relatif positif, namun negatif pada KDB. Karenanya, fokus utama kawasan dalam penerapan strategi ini adalah KDB dengan skenario perbaikan struktur unit metode budidaya dan periode waktu produksi KDB, mempertahan strukur luas pemanfaatan KSB dan meningkatkannya pada KSBB.

Peranan dari nilai peringkat ketiga atribut dimensi sosial diperoleh bahwa KSB dan KDB bernilai keunggulan relatif positif, tapi negative pada KSBB. Karenanya, fokus utama kawasan dalam penerapan strategi pengelolaan P2GPK adalah KSBB dengan skenario penambahan jumlah tenaga kerja (pelaku budidaya), pembuatan dan penguatan fungsi kelompok pengguna.

Peranan nilai peringkat atribut dimensi ekonomi adalah KSB & KSBB bernilai keunggulan relatif positif, tapi negative pada KDB. Karenanya, fokus utama kawasan dalam penerapan strategi pengelolaan P2GPK adalah KDB dengan skenario pemberian jaminan akses modal dan perbaikan struktur input budidaya serta insentif harga bagi mutu produk yang baik. Demikian pula dengan KSB dan KSBB

Persepsi manfaat dari keseluruhan dimensi dapat dinyatakan bahwa manfaat yang diterima pengguna KSB 23% lebih baik dibanding pengguna kawasan lainnya. Ketika dibandingkan dengan nilai kompetisi biaya, diperoleh bahwa pengguna menganggap biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan KSB 0.56% lebih rendah dibanding penggunaan kawasan lainnya. Ini diketahui dari, atribut penggunaan bibit, fasilitas produksi dan operasional yang lebih rendah serta tenaga kerja lebih yang tinggi. Akhirnya, KSB dan KSBB masih mampu memberikan kepuasan terhadap penggunanya, sedangkan KDB perlu mendapat peninjauan tentang keputusan penggunaan bibit, fasilitas produksi, operasional dan tenaga kerja yang lebih tinggi masing-masing sebesar 0.69, 0.70, 1.28 dan 0.28%.

Berdasarkan rerata ukuran pemanfaatan kawasan (0.3 ha/kk), maka pelaku budidaya berada pada posisi sulit untuk mendapatkan legalitas usaha ketika pengajuannya dalam skala perorangan atau keluarga. Ketentuan untuk mendapatkan legalitas ini dinyatakan dalam Kepmen Kelautan & Perikanan (Kep.02/Men/2004) bahwa usaha budidaya yang dibebaskan tanpa izin usaha adalah metode long line dengan jumlah ≤ 2 unit (1 ha/unit). Karenanya, legalisasi pemanfaatan dimungkinkan melalui kelompok pengguna yang membentuk luasan > 2 ha/kelompok yang berarti standar minimum 8 kk/kelompok.

Hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) diberikan dalam bentuk sertifikat dan dapat dijadikan agunan kawasan. Landasan ini membuka harapan bagi pelaku budidaya untuk mendapatkan akses modal usaha. Skenario pengajuan, mengikuti standar perjanjian bank dan fitur perjanjian grameen (Kusmuljono 2009). Mekanisme skenario: 8 kk dalam satu sertifikat HP-3 mengajukan pinjaman untuk 2 kk anggota pertama, kemudian 2 kk anggota berikutnya hingga 2 kk anggota terakhir. Sepanjang pinjaman dapat dikembalikan, siklus berlanjut, namun aturan grameen, bila anggota gagal membayar utang, siklus dihentikan. Akhirnya, merangsang nasabah untuk membayar tepat waktu, memonitor tetangga, dan memilih rekan yang bertanggung jawab bila membentuk kelompok.

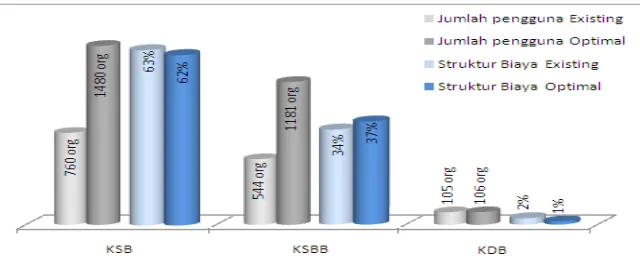

Prediksi dari terwujudnya pelayanan akses modal adalah memberikan peningkatan terhadap jumlah pengguna kawasan sebesar 95, 117 dan 1% pada KSB, KSBB dan KDB. Diikuti oleh perubahan struktur biaya pemanfaatan (negatif pada KSB dan KDB, sedangkan KSBB positif) sebagai mana dapat dilihat pada Gambar 4. Perubahan positif disebabkan oleh adanya tingkat pemanfaatan KSBB yang tergolong belum padat serta adanya jarak lokasi yang relatif jauh dibanding kawasan lainnya.

Ket: Kondisi existing (sebelum akses modal direalisasikan); Kondisi optimal (merupakan harapan ketika akses modal direalisasikan); KSB (kawasan stabil baik); KDB (kawasan dominan baik); KSBB (kawasan stabil belum baik) Gambar 4 Perubahan pengguna dan struktur biaya pemanfaatan kawasan ketika akses

modal direalisasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Perairan pesisir gugus Pulau Kaledupa (P2GPK) untuk usaha budidaya rumput laut dapat dikategorikan menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan stabil baik, dominan baik dan stabil belum baik. Pemanfaatan kawasan tersebut menunjukkan over limited berdasarkan jumlah unit metode budidaya yang dikembangkan.

2. Nilai ekonomi kawasan ini berkisar antara Rp 12.980.608 hingga 7.246.573 per ha per tahun dan Rp 627.612 hingga 5.785.656 per ha per musim bagi kepentingan kontrak atau sewa.

3. Strategi pengelolaan P2GPK untuk peningkatan kepuasan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan bagi usaha budidaya E. cottonii dapat dioptimalkan melalui skenario: perbaikan struktur metode dan periode waktu produksi budidaya, penambahan jumlah pengguna, penyusunan dan penguatan fungsi kelompok, pemberian jaminan akses modal melalui gabungan fitur perjanjian bank dan grameen, perbaikan struktur input budidaya.

Saran

KSB sebaiknya ditetapkan sebagai kawasan unggulan untuk menjamin kualitas produk rumput laut GPK dan KSBB sebagai penunjang ketersediaan bibit, dilakukan pendistribusian pelaku budidaya pada KSB, KDB dan KSBB secara simbang berdasarkan fungsi masing-masing kawasan. Kegiatan budidaya diberikan sertifikat HP-3 secara kolektif (minimal 8 (kk/kelompok)/sertifikat). Pemerintah memberikan insentifikasi dan ketetapan harga dasar & atap bagi produk budidaya untuk mendukung iklim usaha yang kondusif. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan dimensi ruang dalam menentukan nilai ekonomi kawasan.

Anggadiredja JT, Zatnika A, Purwoto H, Istini S. 2006. Rumput Laut. Penebar Swadaya: Jakarta. Arifin J. 2006. Aplikasi Exsel dalam Statistika dan Riset Terapan. PT Elex Media Komputindo

Kelompok Gramedia: Jakarta.

BPS. 2014. Wakatobi Dalam Angka. BPS Wakatobi.

[Ditjenkanbud] Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. 2005. Profil Rumput Laut Indonesia.

Direktorat Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta.

Fauzi A. 2006. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Fox A. 2005. Collaboration between seaweed farmers and fishermen within the Wakatobi marine national park, Indonesia. [thesis]. Germany: Marine Resource Management, Universitas Aberdeen.

Gomes KA, Gomes AA. 2007. Prosedur Statistika untuk Penelitian Pertanian. UI Press: Jakarta. Kamlasi Y. 2008. Kajian ekologis dan biologi untuk pengembangan budidaya rumput laut (Eucheuma cottonii) di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Kusmuljono BS. 2009. Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha. Hybrid Microfinancing. IPB Press: Bogor.

Manafi R, 2003. Pendekatan penataan ruang dalam pengelolaan pulau-pulau kecil; studi kasus Pulau Kaledupa Taman Nasional Laut Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. [tesis]. Bogor: Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Nazir M. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.: Jakarta.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2007. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. IPB Bogor.

Saefulhakim S. 2008. Model Pemetaan Potensi Ekonomi untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah. Konsep, Metode Aplikasi dan Teknik Komputasi. Community and Regional Development Institute of Aqwati (CORDIA): Bogor.

Sedana IGNR, Detaq JS, Pontjoparwiro S, Aji N. 1985. Uji coba budidaya rumput laut di pilot farm. WBL/85/WP–37. http://www.fao.org/docrep/field/003/AB882E/ AB882E37.htm. [20 Juni 2009].

Smart OH. 2005. A feasibility study of phycoculture as a sustainable livelihood in Kaledupa, Indonesia. BSc Undergraduate Dissertation in Geography. 11th March 2005. University of Newcastle upon Tyne.

Sulistidjo. 1985. Budidaya Rumput Laut. LON-LIPI: Jakarta.

Sulistijo, Syafri NDM. 1991. The Harvest quality of Eucheuma alvarezii culture by floating method in Pari island, North Jakarta. Proceedings Seminar on Coastal Oceanography: Environmental Cahracteristics and Resources. JSPS-ORI-LIPI-UNDIP Semarang, 21-24 January: 219-229.