BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hemodialisis

Ginjal mempunyai fungsi utama sebagai penyaring darah kotor, yaitu darah yang telah tercampur dengan sisa metabolisme tubuh. Sisa hasil metabolisme antara lain ureum, asam urat, dan lain-lain. Hasil saringan kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk air seni, sedangkan darah yang telah bersih dikembalikan ke pembuluh darah besar untuk beredar kembali ke seluruh tubuh. Dalam sehari ginjal harus menyaring sekitar 170 liter darah (Nephrology Channel, 2001).

Jika terjadi kerusakan ginjal, sampah metabolisme dan air tidak dapat lagi dikeluarkan. Dalam kadar tertentu, sampah tersebut dapat meracuni tubuh, kemudian menimbulkan kerusakan jaringan bahkan kematian. Untuk mengatasi keadaan ini dibutuhkan hemodialisis, yaitu proses penyaringan darah dengan menggunakan mesin. Pada proses hemodialisis, darah dari pembuluhnya disalurkan melalui selang kecil ke mesin yang disebut dializer. Setelah itu, darah yang telah bersih dikembalikan ke tubuh. Di dalam dializer, darah akan melewati membran yang berfungsi sebagai saringan. Sampah hasil penyaringan akan dimasukkan ke dalam cairan yang disebut larutan dialisat. Selanjutnya, dialisat yang telah tercampur dengan sampah hasil penyaringan akan dipompa keluar, kemudian diganti dengan larutan dialisat yang baru. Berdasarkan parameter laboratorium, inisiasi terapi dialisis apabila laju filtrasi glomerulus antara 5 dan 8 ml/menit/1,73 m2 (Spiegel, 2005).

Walaupun hemodialisis berfungsi mirip dengan cara kerja ginjal, tindakan ini hanya mampu menggantikan sekitar 10% kapasitas ginjal normal. Selain itu, hemodialisis bukannya tanpa efek samping. Beberapa efek samping hemodialisis antara lain tekanan darah rendah, anemia, kram otot, detak jantung tak teratur,

mual, muntah, sakit kepala, infeksi, pembekuan darah (trombus), dan udara dalam pembuluh darah (emboli) (Nephrology Channel, 2001).

Pada gagal ginjal kronik, hemodialisis biasanya dilakukan 3 kali seminggu. Satu sesi hemodialisis memakan waktu sekitar 3 sampai 5 jam. Selama ginjal tidak berfungsi, selama itu pula hemodialisis harus dilakukan, kecuali ginjal yang rusak diganti ginjal yang baru dari donor. Tetapi, proses pencangkokan ginjal sangat rumit dan membutuhkan biaya besar (Nephrology Channel, 2001).

2.2 Nutrisi pada pasien penyakit ginjal kronik

Pada penderita Penyakit Ginjal Kronis (PGK) yang belum memerlukan dialisis merupakan bagian dari pengelolaan konservatif penderita PGK untuk penatalaksanaan nutrisinya. Tujuan penatalaksanaan nutrisi pada penderita pra-dialisis adalah mencegah timbunan nitrogen, mempertahankan status nutrisi yang optimal untuk mencegah terjadinya malnutrisi, menghambat progresifitas kemunduran faal ginjal serta mengurangi gejala uremi dan gangguan metabolisme. Status nutrisi merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat penderita membutuhkan inisiasi dialisis karena merupakan prediktor untuk hasil akhir yang bisa dicapai dan adanya malnutrisi protein-energi merupakan faktor risiko mortalitas. Tergantung pada petanda nutrisi yang digunakan dan populasi yang diteliti, diperkirakan 50%-70% penderita dialisis menunjukkan tanda dan gejala malnutrisi. Dibutuhkan kerjasama antara dokter, perawat, dan ahli gizi dalam edukasi perubahan pola diet antara masa sebelum dan sesudah menjalani dialisis, penatalaksanaan kebutuhan nutrisi serta mengatasi faktor-faktor yang ikut berperan dalam terjadinya malnutrisi (Nerscomite, 2010).

2.2.1 Malnutrisi pada pasien hemodialisis

Malnutrisi adalah kondisi berkurangnya nutrisi tubuh, atau suatu kondisi terbatasnya kapasitas fungsional yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara

asupan dan kebutuhan nutrisi, yang pada akhirnya menyebabkan berbagai gangguan metabolik, penurunan fungsi jaringan, dan hilangnya massa tubuh. Pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis pada khususnya sering mengalami malnutrisi protein-energi atau protein-energy malnutrition (PEM). PEM yang terjadi pada pasien PGK yang menjalani dialisis seharusnya dapat diperbaiki dengan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pada dasarnya malnutrisi disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang, kehilangan nutrisi meningkat, dan atau katabolisme protein yang meningkat. Dalam keadaan normal, inflamasi adalah suatu respon yang bersifat protektif. Ini merupakan mekanisme pertahanan penting pada injury akut, dan biasanya akan berkurang ketika terjadi perbaikan. Akan tetapi inflamasi menjadi berbahaya bila terjadi kronis (Stevinkel, 2000).

Bukti-bukti menunjukkan bahwa pada pasien dialisis yang malnutrisi didapatkan peningkatan petanda inflamasi dan sitokin-sitokin pro-inflamasi seperti CRP dan IL-6. Adanya inflamasi dikaitkan dengan anoreksia yang terjadi pada pasien dialisis. Inflamasi kronis juga bisa meningkatkan kecepatan penurunan protein otot skeletal ataupun yang ada di jaringan lain, mengurangi otot dan lemak, menyebabkan hipoalbumin dan hiperkatabolisme dimana kesemuanya tadi akan menyebabkan kidney disease wasting (KDW). Adanya status nutrisi yang buruk akan menyebabkan penderita malaise dan fatigue, rehabilitasi jelek, penyembuhan luka terganggu, kepekaan terhadap infeksi meningkat dan angka rawat tinggal dan mortalitas juga meningkat (Nerscomite, 2010).

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya MEP

Asupan nutrisi berperan penting dalam menggambarkan status nutrisi pasien yang menjalani hemodialisis berkala. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan asupan nutrisi kurang antara lain: restriksi diet berlebihan, pengosongan lambung lambat, diare dan komorbid medis lainnya, kejadian sakit dan rawat inap yang berulang, asupan makanan lebih menurun pada hari-hari dialisis, obat-obat yang menyebabkan dispepsia (pengikat fosfat, preparat besi), dialisis tidak adekuat,

depresi, dan perubahan sensasi rasa. Kehilangan darah melalui saluran cerna dan nitrogen intradialitik juga turut memberikan pengaruh berupa peningkatan kehilangan nutrisi (Kusuma, 2009).

Malnutrisi pada pasien dialisis juga menyebabkan konsekuensi klinis penting lainnya. Anemia lebih sering terjadi pada pasien dialisis yang juga menderita malnutrisi dan atau inflamasi, dan respon terhadap erithropoietin yang minimal biasanya dikaitkan dengan tingginya kadar sitokin pro-inflamasi. Pada pasien dialisis yang juga menderita Penyakit Jantung Koroner (PJK) seringkali didapatkan hipoalbumin dan peningkatan kadar petanda inflamasi. Baik pada populasi umum maupun pasien dialisis, peningkatan indikator inflamasi seperti CRP merupakan prediktor kuat terhadap kejadian kardiovaskuler. Hubungan antara status nutrisi yang buruk, inflamasi yang terus berlangsung dan arterosklerosis pada pasien dialisis ini dikenal sebagai

malnutrition-inflamation-artherosclerosis (MIA) syndrome. Pada pasien dialisis, hubungan antara kondisi

nutrisi yang buruk dan dampaknya pada penyakit kardiovaskuler ini memberi data epidemiologi yang berbeda atau terbalik bila dibandingkan dengan populasi umum, dan ini dikenal sebagai reverse epidemiology (Stenvinkel, 2000).

Di Negara-negara industri atau makmur, PEM jarang menyebabkan dampak buruk pada populasi umum, justru overnutrition dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler dan kelangsungan hidup yang lebih pendek. Hal sebaliknya terjadi pada pasien hemodialisis, undernutrition justru merupakan salah satu faktor risiko utama untuk kejadian kardiovaskuler. Begitu pula untuk parameter lainnya, pada populasi umum body mass index (BMI) yang rendah dan kadar kolesterol serum yang rendah akan menurunkan kejadian kardiovaskuler dan memperbaiki angka kelangsungan hidup, tetapi pada pasien dialisis justru meningkatkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Pada pasien dialisis, obesitas, hiperkolesterolemia dan hipertensi justru dikaitkan dengan angka kelangsungan hidup yang lebih panjang. Mungkin dibutuhkan suatu standar atau target tersendiri untuk faktor-faktor risiko tradisional penyakit

kardiovaskuler (BMI, kolesterol serum, tekanan darah) pada pasien dialisis, terutama yang menderita PEM (Nerscomite, 2010).

2.2.3 Penetapan status nutrisi

Menetapkan dan memonitor status nutrisi protein-energi pasien dialisis merupakan kegiatan penting dengan tujuan untuk mencegah, mendiagnosis serta mengobati PEM. Status nutrisi protein-energi pada dasarnya menggambarkan status kuantitatif dan kualitatif protein, baik komponen viseral (non otot) maupun somatik (otot), serta status keseimbangan energi. Sampai dengan sekarang secara definitif belum ada cara tunggal yang bisa dianggap sebagai standar emas untuk menilai status nutrisi maupun menilai respon intervensi nutrisi. Dewasa ini didapatkan banyak cara untuk menetapkan status nutrisi, sehingga disesuaikan dengan sarana yang ada, bisa dilakukan sebanyak mungkin cara yang bisa membantu menetapkan status nutrisi pasien dialisis. Metode dan cara untuk menetapkan adanya PEM pada pasien yang menjalani dialisis, secara klasik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: penilaian terhadap selera makan dan asupan makanan (assessment of appetite and dietary intake), penilaian berdasarkan pemeriksaan biokimiawi dan laboratorium (biochemical and laboratory assessment), pengukuran komposisi tubuh (body composition measures), dan sistim skoring nutrisi (nutritional scoring system) (JASN, 2001).

Pada saat melakukan wawancara dengan penderita, adanya keluhan mual, muntah, tidak ada nafsu makan maupun penurunan berat badan harus dievaluasi secara hati-hati untuk kemungkinan penyebab non uremik seperti gagal jantung kongestif yang berat, kencing manis, berbagai kelainan gastrointestinal, depresi, preparat besi yang bisa menyebabkan dispepsia atau prednison yang bisa meningkatkan katabolisme. Asupan makanan harus dinilai pada hari-hari saat menjalani HD dan hari-hari diluar jadwal HD, biasanya pada hari-hari HD menurun sekitar 20%. Skinfold thickness bisep dan trisep menggambarkan lemak tubuh sedangkan mid arm circumference untuk menilai massa otot. Subjective

Global Assesment (SGA) merupakan suatu metode penilaian sederhana untuk

mengevaluasi status nutrisi didasarkan dari riwayat kesehatan penderita dan parameter fisik. Albumin serum merupakan indeks status nutrisi penting dan pemeriksaan ini tersedia hampir di semua laboratorium, namun perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kadar albumin seperti status cairan, gangguan fungsi hati, gangguan saluran cerna, dan berbagai kelainan yang menyebabkan inflamasi (Allan et al, 1987).

Pemantauan dan evaluasi status nutrisi pasien dialisis harus dilakukan secara periodik-berkesinambungan. Setidaknya dilakukan setiap 6 bulan sekali, sambil memperhatikan adekuasi HD nya serta kemungkinan penyakit penyerta lain. Kadar BUN yang rendah bisa saja merupakan gambaran pasien yang menjalani HD dengan baik dan dengan asupan protein yang cukup, tapi bisa juga sebagai gambaran pasien yang tindakan HD nya tidak adekuat dan asupan proteinnya buruk (Nerscomite, 2010).

2.2.4 Penatalaksanaan nutrisi

Nutrisi mempunyai peranan yang penting pada seluruh stadium PGK. Hipertensi, obesitas, hiperlipidemia dan kontrol gula yang buruk akan berpengaruh terhadap progresifitas PGK. Disisi lain, kondisi uremik dan pembatasan diet yang berlebihan (terutama protein) tanpa disertai jumlah energi yang cukup pada masa pra-dialisis ikut berperan pada terjadinya PEM saat dialisis berkesinambungan. PEM sendiri dilaporkan memburuk progresif sejalan dengan penurunan fungsi ginjal. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa status nutrisi yang buruk pada saat penderita mulai memerlukan dialisis merupakan prediktor kuat peningkatan mortalitas pada masa dialisis.

Tujuan pengaturan nutrisi pada pasien hemodialisis berkesinambungan: 1. Mencapai dan memelihara status nutrisi yang baik.

2. Mencegah atau menunda berkembangnya penyakit kardiovaskuler, serebrovaskuler dan periferal vaskuler.

3. Mencegah atau mengobati hiperparatiroidisme serta osteodistrofi.

4. Mencegah atau memperbaiki toksisitas uremi dan berbagai kelainan metabolik yang berpengaruh terhadap nutrisi, yang terjadi pada gagal ginjal dan tidak dapat diperbaiki dengan HD yang adekuat.

Diperkirakan 50%-70% penderita dialisis menunjukkan tanda dan gejala malnutrisi. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa status nutrisi yang buruk pada saat penderita mulai memerlukan dialisis merupakan prediktor kuat peningkatan mortalitas pada masa dialisis. Tujuan dari penatalaksanaan nutrisi pada pasien dialisis pada dasarnya adalah untuk meningkatkan dan memelihara status nutrisi yang baik dengan tetap memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta tanpa memperburuk gejala uremik. Penderita dialisis dengan asupan protein yang kurang akan meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi dan mempunyai angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi, dengan demikian membutuhkan perhatian, edukasi, dan bimbingan secara periodik-berkesinambungan dari dokter, perawat serta ahli gizi yang merawat (Nerscomite, 2010).

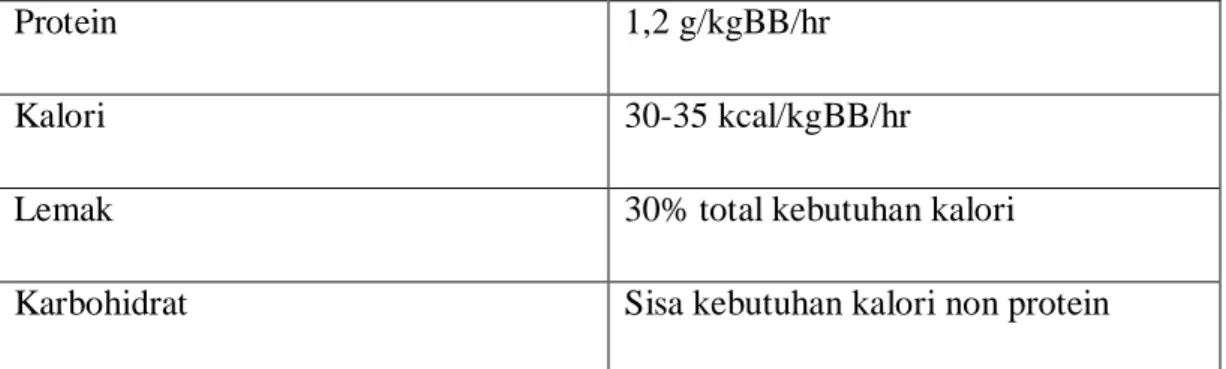

Rekomendasi kebutuhan nutrien penderita hemodialisis berkesinambungan menurut NKF-K/DOQI.

Tabel 1 Rekomendasi kebutuhan nutrien. Makronutrien dan serat.

Protein 1,2 g/kgBB/hr

Kalori 30-35 kcal/kgBB/hr

Lemak 30% total kebutuhan kalori

Serat total 20-25 g/hr

Mineral dan air.

Natrium 750-2000 mg/hr

Kalium < 70-80 mEq/hr

Phospor 10-17 mg/kgBB/hr

Kalsium < 1000 mg/hr

Magnesium 200-300 mg/hr

Zat besi Tergantung pemberian eritropoetin

Zinc 15 mg/hr

Air Biasanya 750-1500 ml/hr

Vitamin (termasuk suplemen).

Vit B1 (thiamin) 1,1 - 1,2 mg/hr Vit B2 (riboflavin) 1,1- 1,3 mg/hr Asam pantothenat 5 mg/hr Biotin 30 ug/hr Niasin 14-16 mg/hr Vit B6 (piridoksin) 10 mg/hr Vit B12 2,4 ug/hr

Vit C 75-90 mg/hr

Asam Folat 1-10 mg/hr

Vitamin A Tidak terlalu dianjurkan

Vit D Tidak terlalu dianjurkan

Vit E 400-800 IU (baca penjelasan)