1

NGAYUN DAMAR

I Wayan Eka Widiadi Sucipta, Tri Haryanto, I Ketut Partha

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah Denpasar, Telp: (0361) 227316, Fax: (0361) 236100

e-mail: [email protected]

ABSTRAK

Ngayun Damar. Ngayun Damar terdiri dari 2 kata, yaitu Ngayun dan Damar. Ngayun yang berarti mengayunkan/memutar, dan Damar yang berarti sumber cahaya. Sumber cahaya yang dimaksud adalah seorang wanita muda/daha yang baru beranjak dewasa yang sering menaiki ayunan tersebut. Damar atau cahaya merupakan sumber kehidupan karena arti lain dari damar adalah pelita. Pelita sendiri merupakan suatu harapan. Daha yang di ayun merupakan sumber cahaya bagi masyarakat Desa Tenganan. Keceriaan, keberanian, kebersamaan, dan pengabdian mereka pada tradisi merupakan harapan besar bagi berlangsungnya keberadaan Desa Adat Tenganan. Jadi Ngayun Damar disini berarti suatu kegiatan mengayunkan seorang wanita muda yang baru menginjak dewasa yang dilakukan dengan ceria, bahagia, dan menjalin erat persaudaraan antara masyarakat Desa Tenganan. Keberadaan tradisi ngayunan damar ini ditransformasikan ke dalam komposisi musik yang menggunankan instrumen slonding dan semar pagulingan. Kedua instrumen ini dipadukan karena sebagai simbol dari tradisi di desa Adat Tenganan dan gejolak ekspresi daha tenganan saat mengikuti tradisi Ngayun Damar. Penemuan ide dari karya ini berawal dari ketidak sengajaan, ketika melihat suatu foto ayunan yang berasal dari Desa Tenganan. Penggarap pun lebih mencari tahu tentang ayunan tersebut melalui informasi di internet. Setelah melihat suatu video tentang ayunan tersebut di youtube, penggarap sangat tertarik untuk mentransformasikan suatu ayunan tersebut kedalam komposisi musik. Karya komposisi musik ini lahir dari intensi diri penggarap yang dituangkan dalam bentuk penggabungan dari instrumen Gamelan Slonding dan Gamelan Semar Pagulingan. Garapan Ngayun Damar ini menggunakan 2 instrumen/barungan gamelan yang berbeda. Barungan slonding dan barungan semar pagulingan menjadi media ungkap dalam garapan ini. Sesuai konsep garapan,dipilihnya slonding dan semar pagulingan antara lain karena penata ingin menggunakan 2 barungan gamelan berbeda yang akan menjadi penopang garapan seperti halnya 2 kayu besar penopang ayunan tersebut. jadi dipilihnya ke 2 barungan gamelan itu dikarenakan memiliki beberapa nada yang hampir sama yang akan bisa dipadukan dalam garapan ngayun damar ini. Jumlah pemain dalam kompisisi musik ini berjumlah 18 orang termasuk penata, 5 orang memainkan gamelan slonding dan 13 orang memainkan gamelan semar pagulingan. Garapan ini berdurasi 12 menit.

Kata kunci: Komposisi musik, Semar pagulingan, Selonding, Ngayun Damar.

ABSTRACT

composition was born from the intention of self-cultivators who poured in the form of a merger of the instrument Slonding Gamelan and Semar Pagulingan Gamelan. Garapan Ngayun Damar uses 2 different instruments / barungan gamelan. Barungan slonding and barungan semar pagulingan become the media revealed in this claim. In accordance with the concept of arable, choose slonding and semar pagulingan partly because the stylists want to use 2 different gamelan barungan that will be a pillar support as well as 2 large wooden support of the swing. so he chose the 2 barungan gamelan because it has some almost the same tone that will be able to be combined in this damar ngayun cultivation. The number of players in this music composition amounted to 18 people including stylists, 5 people playing slonding gamelan and 13 people playing gamelan semar pagulingan. It is 12 minutes long.

Keywords: musical composition, Semar Pagulingan, Slonding, Ngayun Damar.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu pesat. Hal ini menjadikan orang-orang sibuk dengan gadgetnya sendiri untuk menelusuri/bermain dalam dunia internet. Bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakannya tetapi anak-anak pun dengan mudahnya bermain di dunia internet seperti sekarang ini. Permainan yang mudah diakses dengan internet, menjadikan anak-anak lebih memilih permaianan yang ada pada handphone, game online, playstation, dan lainnya, dari pada mereka memilih untuk bermain permainan tradisional yang saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Kurangnya perhatian orang tua dan ingin mudahnya orang tua dalam mengawasi anaknya maka diberikanlah anak-anak memainkan internet tanpa melihat akibat yang akan dialami oleh anaknya nanti.

Permaianan tradisional merupakan warisan turun-temurun yang didalamnya menuntut banyak berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, permainan tradisional cenderung mengembangkan keterampilan sosial anak. Ahmad Yunus menjelaskan bahwa permainan tradisional adalah suatu hasil budaya masyarakat,yang berasal dari zaman yang sangat tua, yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang, dengan masyarakat pendukungnya yang terdiri atas tua muda,laki-perempuan, kaya miskin, rakyat bangsawan, dengan tiada bedanya (Mulyani, 2016:46).

Permainan tradisional bukan hanya sekedar alat penghibur hati, penyegar pikiran, atau sarana berolah raga. Lebih dari itu, permainan tradisional memiliki berbagai latar belakang yang bercorak rekreatif, kompetitif, pedagogis, magis, dan religius. Permainan tradisional juga menjadikan orang bersifat terampil, ulet, cekatan, tangkas, dan lain sebagainnya (Mulyani, 2016:46).

Sementara itu, Subagiyo mendefinisikan permainan tradisional sebagai permainan yang berkembang dan dimainkan oleh anak-anak dalam lingkungan masyarakat umum dengan menyerap segala kekayaan dan kearifan lingkungannya. Dalam permainan tradisional, seluruh aspek kemanusiaan anak ditumbuhkembangkan, kreativitas dan semangat inovasinya diwujudkan. Permainan tradisional menjadi wahana atau media bagi ekspresi diri anak. Lebih lanjut, keterlibatan dalam permainan tradisional akan mengasah, menajamkan, menumbuhkembangkan otak anak, melahirkan empati, membangun kesadaran sosial, serta menegaskan individualitas. Semua segi kemanusiaan dalam mempertahankan dan memaknakan hidup ditumbuhsuburkan dalam permainan tradisional. Hal yang menarik untuk dicatat disini adalah adanya kesejajaran antara perkembangan anak dengan permainan sehingga bisa dijadikan media pembelajaran anak (Mulyani, 2016:48).

Jadi dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional adalah suatu permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Melalui permainan tradisional, kita dapat mengasah berbagai aspek perkembangan anak.

3

Sepatutnya kita sebagai gernerasi muda/penerus seharusnya tetap melestarikan apa yang seharusnya kita lestarikan dan jaga. Di Bali ada beberapa jenis permainan tradisional yang diwarisi oleh para leluhur kita, seperti: memeong-meongan,megoak-goakan, metajog, meayunan, mengkeb-mengkeban. Permainan tersebut saat ini hanya menjadi suatu kenangan dan semakin tidak diminati. Adanya salah satu daerah yang masih melestarikan permainan tradisional adalah Desa Adat Tenganan yang sampai sekarang setiap tradisi di Desa tersebut, termasuk permainan tradisionalnya masih menjadi daya tarik wisatawan asing maupun lokal untuk dijadikan tontonan dan hiburan saat berkunjung ke pulau Bali.

Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga. Bali Aga adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan nenek moyang mereka. Bentuk dan besar bangunan serta pekarangan, pengaturan letak bangunan, hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat yang secara turun-temurun dipertahankan (http://bit.ly/2w2aLrn).

Tradisi main ayunan di Desa Tenganan biasa dilakukan seusai gelaran adat Mekare-kare, atau populer disebut perang pandan. Mekare-kare diadakan hanya setahun sekali, yaitu di bulan ke lima (menurut kalender di Desa Tenganan Pegringsingan), yang biasanya jatuh pada bulan Juni dan Juli. Karena itulah, ayunan pun dilaksanakan pada saat yang sama. Ayunan setinggi kira-kira lima meter dipersiapkan hanya untuk dinaiki belasan gadis belia, mereka disebut Teruni Daha duduk di atas ayunan. Dari antara Teruni Daha tersebut, dipilih satu gadis yang belum pernah mengalami datang bulan sebagai Teruni Daha Miik. Gadis ini mengenakan mahkota bunga sebagai penanda orang yang akan menaiki ayunan tersebut. Kalau tidak ada Teruni Daha Miik, maka diganti oleh seorang truna (laki-laki) yang belum dewasa. Saat semua gadis sudah duduk di ayunan, barulah beberapa pemuda (truna) menggerakkan alat ayunan.

Makna dan filosofi permainan ayunan di Desa Tenganan Pagringsingan, diyakini merupakan simbolik dari perputaran (siklus) yang terjadi merupakan esensi kosmologi Tenganan. Gambaran dari perputaran kehidupan dalam hari raya Sambah direpresentasikan dengan ayunan. Ayunan tradisional hanya dipasang pada sasih kalima. Lima ayunan dipasang di awangan, tiga di depan patemu dengan delapan tempat duduk, dan dua lainnya di depan bale agung dan bagian depan pintu masuk Tenganan dengan empat tempat duduk. Ayunan ini terbuat dari kayu tua, dimana jika tidak dipakai disimpan di dalam tanah. Ayunan adalah simbol yang melukiskan sebuah keseimbangan atau harmoni kehidupan. Segenap warga percaya bahwa dengan menaiki ayunan seseorang dapat merasakan roda kehidupan yang berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ayunan diberi sesaji dan sejumlah ritual dihadirkan sebelum dapat digunakan. Daha mendapatkan tempat yang istimewa dalam upacara ini.Dahalah yang duduk di ayunan dan teruna berdiri dengan gagah di atas ayunan dan memutarnya. Namun arti ayunan secara mendalam belum banyak diketahui. Asal-usulnya tidak begitu jelas, tetapi masyarakat menggelar ritual itu sampai kapanpun selama ada upacara UsabhaSambah, yakni upacara meminta keselamatan kepada Sang Hyang Widi Wasa. (Aryandari, 2012:62-64).

persaudaraan antara masyarakat Desa Tenganan. Keberadaan tradisi ngayunan damar ini ditransformasikan ke dalam komposisi musik yang menggunakan instrumen Slonding danSemar Pagulingan. Kedua barungan ini dipadukan karena sebagai simbol dari tradisi di Desa Adat Tenganan dan gejolak ekspresi daha tenganan saat mengikuti tradisi Ngayun Damar.

Ide Garapan

Ide garapan merupakan bagian terpenting untuk mewujudkan suatu garapan. Proses ini diawali dari dari berpikir, berimajinasi, merenungkan ide, dan merespon dari apa yang telah ditemukan. Penemuan ide dari karya ini berawal dari ketidak sengajaan, ketika melihat suatu foto ayunan yang berasal dari Desa Tenganan. Penggarap pun lebih mencari tahu tentang ayunan tersebut melalui informasi di internet. Setelah melihat suatu video tentang ayunan tersebut di youtube, penggarap sangat tertarik untuk mentransformasikan suatu ayunan tersebut kedalam komposisi musik. Karya musik ini lahir dari intensi diri penggarap yang dituangkan dalam bentuk penggabungan dari beberapa instrumen gamelan Slonding dan gamelan Semara Pegulingan.

Untuk mewujudkan komposisi ini, penggarap meneliti bentuk ayunan tersebut untuk mendapat lebih rinci tentang susunannya. Dua batang kayu besar menjadi penopang menginspirasi penggarap untuk menggunakan dua media gamelan Slonding dan Semara Pegulingan menjadi wadah dalam komposisi nanti. Adanya bentuk Tapak Daramenjadi inspirasi pada bagian pertama garapan, tiga kayu lurus memanjang dan empat buah ayunan dalam satu kolom menjadi inspirasi penggarap juga pada bagian kedua. Pada bagian ketiga, penata terispirasi dari ketika ayunan itu berputar/sedang dimainkan. Dari sanalah penggarap ingin mengkomposisikan garapannya mengambil dari bentuk dan susunanan dalam ayunan tersebut.

Setelah pematangan ide, penggarap juga memikirkan instrumen apa saja yang akan diambil dari dua buah gamelan Semar Pagulingan dan gamelan Slonding. Dalam gamelan Semar Pagulingan penggarap menggunakan dua tungguh gangsa, dua tungguh kantilan, dua tungguh jublag, dua tungguh jegog,empatkendang (dua kendang Krumpungan lanang dan wadon, dua kendang Jeditan lanangdan wadon), satu buah Kajar Trengteng, satu buah Kecek, dan satu tungguh Gong beserta Gentora. Dalam gamelan Slonding penggarap menggunakan satu barungan gamelan tersebut yang terdiri dari dua tungguh Gong (gede dan cenik) berdaun empatbilah, dua tungguh Kempul (gede dan cenik) berdaun empatbilah, satu tungguh Penem berdaun empat bilah, satu tungguh Petuduh berdaun empatbilah, satu tungguh Nyong-nyong gede berdaun delapanbilah, satu tungguh Nyong-nyong cenik berdaun delapan bilah. Dari dua barunganitulah penggarap akan mengolah nada-nada untuk menjadi sebuah komposisi yang bisa dinikmati para penikmatnya.

Tujuan Garapan

Sebuah karya seni yang diciptakan dengan dasar pemikiran yang terkonsep dan matang, memiliki sebuah tujuan yang jelas. Tujuan dari penciptaan karya musik Ngayun Damar adalah untuk:

1. Mewujudkan garapan karawitan dengan media ungkap instrumen Bali antara gamelan Slonding dan gamelan Semar Pagulingan sehingga menghasilkan perbedaan warna suara serta menimbulkan nuansa yang berbeda.

5

3. Untuk mencoba menawarkan kesan baru dalam eksperimen penggabungan instrumen Slonding dan Instrumen Semarpegulingan yang mungkin akan bisa menjadi acuan dalam garapan-garapan seniman lainnya.

Manfaat garapan

Dalam mewujudkan sebuah garapan, tentunya harus memiliki manfaat yang dapat dijadikan contoh atau referensi bagi masyarakat umum. Manfaat tersebut mengarah pada perolehan atau pemakaian terhadap hal-hal yang lebih berguna. Baik digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung agar dapat bermanfaat. Adapun beberapa maanfaat yang disampaikan dalam garapan ini yakni :

1. Dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam menciptakan suatu garapan yang bersifat modern.

2. Meningkatkan kreativitas dalam berkarya seni, khususnya dalam penciptaan komposisi musik serta menambah wawasan dalam berkarya seni.

3. Menambah kasanah seni pertunjukan di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar khususnya seni karawitan, dengan harapan dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam meningkatkan kreativitas dikalangan seniman akademis.

Ruang lingkup

Dalam penggarapan komposisi ini, terdapat berbagai variasi yang menimbulkan beraneka ragam suasana, sehingga perlunya ada batasan tertentu untuk menghidari pembahasan yang terlalu luas terhadap karya komposisi musik ini. Pada bagian ini penulis mengemukakan aspek-aspek persoalan yang digarap berdasarkan latar belakang dan ide garapan. Berikut ini sekiranya dapat memberikan batasan terhadap wujud garapan yang disajikan.

1. Garapan ini mengacu kepada sebuah bentuk ayunan yang berada di Desa Tenganan, Karangasem

2. Garapan ini adalah garapan komposisi karawitan yang berangkat dari pola-pola tradisi, diolah dan diekspresikan ke dalam bentuk baru.

3. Dalam karya ini penata menggabungkan dua instrumen Bali satu barung gamelan Slonding tanpa kecek dan satu gamelan Semara Pegulingan yang terdiri dari satu tungguh gong, satu tungguh klentong, satu tungguh gentora, dua buah gangsa, dua buah kantilan, dua buah jublag, dua buah jegog, dua buah kendang krumpungan lanang dan wadon, satu pasang kendang gupekan (lanang-wadon), satu buah kecek, satu buah kajar trengteng.

4. Komposisi karawitan ini merupakan sebuah garapan berbentuk konser yang bertitik tolak pada pola-pola tradisi.

5. Pendukung dalam garapan ini berjumlah 18 orang termasuk penggarap. 6. Durasi yang dibutuhkan untuk garapan ini yaitu 12:00 menit.

7. Dalam penyajian garapan ini, lebih tertuju pada per bagian yang dimana pada masing-masing bagian memiliki karakteristik secara musikal yang berbeda dan memiliki susunan bentuk yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Bagian I : Bentuk tapak dara(tanda tambah) b. Bagian II : Bentuk permainan ketukan 3, 4, dan 3/4 c. Bagian III : Bentuk perputaran dari ayunan tersebut

Terwujudnya sebuah garapan tidak bisa lepas dari sumber-sumber data yang digunakan seperti, data-data yang diperoleh dari sumber pustaka, sumber diskografi, dan sumber dari wawancara. Dari masing-masing sumber tersebut penata dapat memperkuat data dan informasi yang telah di paparkan. Melalui sumber pustaka diperoleh berbagai pengertian, pemahaman, konsep, dan pengetahuan yang bermanfaat untuk mendukung dan terwujudnya garapan yang berjudul Ngayun Damar. Penjabarannya sebagai berikut.

2.1 Sumber Tertulis

Prakempa, Sebuah lontar Gamelan Bali oleh I Made Bandem (1986).Denpasar. Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar. Buku ini memuat tentang aspek-aspek dan makna-makna sebagai sebuah bentuk karawitan Bali yang pada hakikatnya berintikan tatwa (filsafat dan logika), susila (etika), lango (estetika) gamelan yang ada dalam karawitan Bali dan sebagai panduan dalam berkreativitas.

Super Asyik Permainan Tradisional Anak Indonesia. Novi Mulyani 2016. Yogyakarta.Dalam buku ini penggarap mendapat pengertian Permainan Tradisional dan ada definisi permainan tradisional menurut Ahmad Yunus Dan Subagio.

Dewa dalam Tenunan Ritus Sambah. Citra Aryandari (2012).Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). Dalam buku ini penggarap mendapat suatu pengertian dan folosofi tentang permainan ayunan di desa Tenganan.

Gamelan Bali Di Atas Panggung Sejarah oleh I Made Bandem (2013). Diterbitkan oleh Badan Penerbit STIKOM BALI. Dalam buku ini penata mendapat penjelasan tentang gamelan golongan Madya, yaitu Semara Pegulingan saih pitu menjelaskan tentang ensambel.

Ubit-ubutan Sebuah Tehnik Permainan Gamelan Bali oleh I Made Bandem (1987). Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar. Buku ini mengungkap tentang segala tehnik yang dijadikan sebuah pijakan dari penata dan memperkenalkan beberapa tehnik yang mendukung dalam garapan ini.

Komposisi Karawitan IV, oleh I Ketut Garwa (2009). Diterbitkan oleh Okabawes Denpasar. Buku ini banyak memaparkan tentang tehnik dan konsep memperoleh banyak pemahaman tentang proses penciptaan karya komposisi musik.

Ensiklopedi Mini Karawitan Bali, oleh Pande Made Sukerta (1998). Diterbitkan oleh Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) Bandung Indonesia. Dalam buku ini memaparkan segala macam jenis gamelan Bali serta fungsi dari masing-masing instrument. Buku ini juga berisikan sistem penulisan nostasi dalam sebuah lagu atau gending.

Pengantar Dasar Ilmu Estetika jilid I Estetika Instrumental Edisi ke -2. A. A. M. Djlantik. 1987. Buku ini membahas beberapa hal yang berhubungan dengan karya seni, seperti estetika, wujud, bentuk, bobot, penciptaan, perwujudan dan penampilan, serta menikmati keindahan kesenian. Dengan mebaca buku ini sangat memberikan masukan bagi penata mengenai beberapa hal terdapat karya seni ini.

2.2 Sumber Discografi

Garapan Tabuh Semarpegulingan “Kunang-kunang” Sanggar Krakak-krekek. Penata Tabuh I Wayan Agun Adiputra. Dalam garapan ini banyak perpindahan patet yang saya lihat, permainan otek-otekan, pemilihan nada. Mungkin semua itu bisa menjadi acuan dalam garapan yang saya buat nanti.

Garapan yang berjudul “Pajejiwan” karya akhir mahasiswa UNHI Denpasar. Penata garapan I Made Nata Yasa, S.Pd.H. Dalam garapan karya seni ini penata menggunakan dua ensambel gamelan yaitu Gamelan Slonding dan Gamelan Semarpegulingan sama seperti yang digunakan dalam garapan Ngayun Damar.

7

Slonding Pura Gunung Jimbar Beng, Gianyar Mp3 (dowenload youtube Mp3.Asia, 20 Februari 2016). Mp3 ini memberi pengetahuan tentang teknik pukul klasik yang bisa dikembangkan untuk garapan yang akan penata garap.

Slonding Kreasi karya I Nyoman Windha, Rekaman Kaset produksi Bali Record, TT. Mendengar rekaman ini, penata menemukan pengembangan teknik dan pola garap dari tabuhSlonding yang pada umumnya bersifat klasik, kemudian dikembangkan dengan pola garap dan teknik yang bersifat kekinian.

2.3 Informan/sumber internet

- http://colekpamor.blogspot.co.id/2016/01/tradisi-perang-pandan-atau-makere-kere.html - http://bit.ly/2w2aLrn

- https://azzamaviero.com/permainan-tradisional-bali/

HASIL ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Wujud adalah aspek dari karya seni yang menyangkut baik keseluruhan dari karya seni itu maupun peranan dari masing-masing bagian dalam keseluruhan itu. Dalam komposisi musik Ngayun Damar ini, ada beberapa hal yang mendukung karya seni ini sampai terwujud, mulai dari dorongan dari dalam diri, pengalaman pendidikan serta lingkungan. Di lihat dariwujud garapan, garapan ini berwujud komposisi music yang melibatkan bukan saja grapan instrumen namun juga diisi dengan vokal sebagai penyampai tujuan garapan.Adapun rincian daribeberapa hal yang terkandung dalam komposisi Ngayun Damarsebagai berikut.

4.1 Deskripsi Garapan

Garapan ini merupakan sebuah bentuk penyajian komposisi musik yang lahir dari tradisi Ngayun Damar di Desa Tenganan, Karangasem. Dilakukannya tradisi ini pada saat Ngusaba Sambah yang bersamaan dengan tradisi Mekare-kare menjadi hari berkumpulnya masyarakat untuk saling mempererat tali persaudaraan. Kegiatan ini diikuti dengan para daha dan truna yang sangat antusias melaksanakan tradisi tersebut. Dari kegiatan ini, menjadi bahan Ide garapan komposisi musik berjudul Ngayun Damar dengan pengolahan unsur musikal seperti melodi, dinamika, tempo, dan ritme.Penata berharap agar garapan ini mampu menampilkan kesan baru dan bisa dinikmati penonton secara audio maupun visual. Semua hal-hal yang diciptakan dan diwujudkan oleh manusia yang dapat memberi kita kesenangan dan kepuasan dengan penikmatan rasa indah, merupakan sebuah ungkapan yang timbul saat kita menikmati suatu sajian karya seni.Ada tiga unsur estetik yang berperan dalam struktur atau pengoranisasian karya seni, anatara lain :

4.1.1

Unsur keutuhan atau kebersatuan (Unity).

Dengan keutuhan dimaksudkan bahwa karya yang indah menunjukan dalam keseluruhannya sesuatu yang utuh tidak ada cacatnya atau tidak ada yang kurang tidak ada yang berkelebihan. Semua bagian-bagian yang ada dalam komposisi ini sambung-menyambung menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam bentuk ayunan tersebut, yang telah tersusun dan mempunyai hubungan yang relevan, yang berarti dan saling mengisi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Kaitannya dalam garapan ini adalah kaitan antara bagian satu dengan yang lainnya, saling mengisi dalam pola-pola, motif pukulan, atau teknik permainan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam garapan komposisi musik Ngayun Damar.

4.1.2

Unsur penonjolan atau penekanan (Dominance).

terdapat di bagian pertama, ingin memperlihatkam identitas lewat motif permainan yang sudah menjadi jati diri setiap barungan.

4.1.3

Unsur keseimbangan (Balance).

Mempertahankan keutuhan dalam perpaduan telah menimbulkan dan membawa rasa keseimbangan. Oleh karenannya, keseimbangan garap musikal sangat perlu diperhatikan. Keseimbangan dalam garapan ini ada pada dua instrumen berbeda yang disatukan. Perbedaan antara gamelan semar pagulingan dan slonding membuat penata mencari ide untuk bisa menyatukan agar terciptanya keseimbangan dalam garapan ini. Adanya kesamaan nada pada kedua barungan itu membuat penata mengolahnya dalam suatu motif yang membuat keseimbangan itu terlihat jelas dan tidak menganak tirikan salah satu barungan agar tercipta warna-warna yang diinginkan oleh penata.

4.2 Analisa Struktur Garapan

Bentuk ayun-ayunan desa Tenganan sangat unik bila dibandingkan dengan

ayunan-ayunan pada umumnya, ayunan tersebut mirip ayunan kincir angin (bianglala)

pada era modern ini. Bentuknya yang unik menjadikan inspirasi bagi penata untuk

mengambil bagian-bagian pada ayunan yang menurut penata bisa ditranformasikan

kedalam bagian-bagian garapan, seperti pada penopang ayunan, bentuk rangka tanda

tambah atau dalam istilah balinya

tapak dara

, kolom tempat duduk orang yang menaiki

ayunan, rangka kolom ayunan, serta perputaran ayunan itu yang bisa membuat yang

bermain merasakan perasaan berada diketinggian, rendah, atau sedang. Dari sanalah

inspirasi bagian-perbagian struktur garapan yang berjudul

Ngayun Damar

.

4.2.1 Bagian Pertama

Pada bagian pertama garapan ini, penataterpacu kepada 2 kayu besar yang

menjadi penopang dan bentuk

tapak dara

yang berada pada susunan ayunan tersebut.

Penggambaran 2 kayu disini ialah adanya 2 barungan gamelan yang digunakan sebagai

media ungkap. Pada bagian pertama, penata menggunakan

ginem

sebagai awal yang

dilakukan bersama oleh semua instrumen yang dipergunakan dalam garapan. Setelah itu

masuk permainan slonding dan dilanjutkan oleh semar pagulingan. Maksudnya ialah

memunculkan identitas dari masing-masing gamelan yang dipergunakan sebagai

medium garapan. kemudiandilanjutkan dengan permainan berpola

tapak dara

,yaitu

masing-masing instrumen memiliki melodi sendiri dengan 7 nada dasar yang menjadi

melodi sebagai tumpuan, tetapi bagian tengahnya tertuju pada nada yang sama, yaitu

nada Ndong. Seperti pada gambar berikut :

7

5 4 1

9

Keterangan :

•

Nada horisontal/menurun (semar pagulingan)

•

Nada vertikal/kesamping (slonding)

Notasi gending bagian I

:

Bagian IBersama

(-) - - - 4--- (3)

Tempo Pelan

Patet Sadi

Sl - - - ----3---3

- - - ----3-4-3-1-3

- - - ----1---7

- - - ----7 ---7

- - - ----7-1-3-4-3

- 1 - 3---3----

- - - 1---1----

- - - 1---1---3---1

- - - ---

Bersama

Sl 13 - 4-5-7-5-4-3-1

- 3 - 4-5-7---5--- (4)

Patet Pengenter Agung

Sp - - - ---3-4-1

- 3 - 4-5-7---5--- (4)

Bersama

Sl - - - ---4

- - - 4---4--- (-)

- - - ----4--- (3)

Sp - 4 - 3-1-3-7-1-3--

- 4 - 3-1-3-7-1-3-4

- - - 3---3---1---

Patet Selisir

7-1-7-5-7---5---

(3)

[- - - 4---3---5---7

- - - 1---4---- --

3-3---4---3---5-

--7---1---5- --

- - - --5-5---5-5-7

- - - 7-7-1---7-4-3

- - - 4-7-1-3 - --1-5

- 7 - 4 - 4 - - - (3)] 2x

(7)

Kebyar Sp

7755---4-4-4-7-5

- 4 - 3-7

Bersama

Patet Pengenter Agung

Sp - - - 3-4-5-4---3--

- (1)

Patet Sadi

Sl - - - 4-5-7-5---4--

- (3)

Bersama

11

- 7 - 7-5-7---3---5

- - - 7---5---7---5

- - - 7---5---1---7

- - - 4-5-4---5-4--

- 4 - 7-5-4-5-4 -5-1

- -7--5--4-4-4-45

- 4 - 45-4-4-5-45-4

- 57-4-5-7-4-7-5-

57 - 4-1-4-4-1-4-5

-4-4-5-4-4-5---4

- 4 - 4-444-4-44--3

- 1 - 7-1-3-1-7-1-3

- 1 - 1-3-1-4-4-3- (1)] 2x

Sl(3)[- 5 - 4-5-3-4-5-4-3

- 4 - 5-7-7---5---7

543457543457-5-7

- 5 - 57-57-5-4-3-1

- 4 - 3-1-3-1-4-3-1

3454313454345453

- 4 - 4- 4-4-4-4-4-4

- 44-44-44-44-4-4

- - - 1-3-5---4---5

---4----3-3345-7

- -55757-55757-57

- -5754 313457-5-5

- 7 - 5-757-5-757-5

- 7 - 5-7-5-7-5-4- (3)] 2x

Pada bagian pertama masuknya gending, dimulai dengan pukulan bersama dari ke dua barungan, yaitu untuk slonding dengan nada ndingdan semar pagulingan nada ndung, yang dilanjutkan dengan gineminstrumentasislonding. Ginemslonding ini diiringi dengan suling yang mengikuti melodi. Selanjutnya ada peralihan slonding barengan dengan semar pagulingan yang dimaksudkan untuk menjadikan kedua barungan tersebut menjadi sebuah baling-baling antara horisontal dan vertikal yang terbentuk suatu titik tumpu yang disebut dengan poros/as. Setelah sajian dengan pola saling sautyang dilakukan oleh slonding dan semar pagulingan, semar pagulingandigarap dengan pola kotekan, ketukan ganjil, pola kendang legod bawadan diisi dengan permainan suling menggunakan patet selisir.Gending ini diulang dua kalikemudian masuk peralihan untuk menuju inti pada bagian pertama, yaitu pola slonding dan semar pagulingan yang memiliki melodi masing-masing. Slonding menggunakan patet/saih sadi dan semar pagulingan menggunakan patet pengenter agung, dimana kedua patet ini memiliki kesamaan pada nada ndongnya yang menjadi poros/as pada bagian ini.

4.2.2 Bagian Kedua

Pada bagian ke dua garapan ini mengacu padabagian rangka kolom yang berisikan 3 kayu ke atas-bawah dan kesamping yang menjadi penopang 4 tempat duduk pada ayunan. Adanya ketukan 3 yang dikombinasikan dengan ketukan 4 terinspirasi dari kerangka tersebut, dan terdapat juga ketukan 3/4 pada bagian ini. Penggabungan antara slonding dan semar pagulingan pada bagian ini sangat mencolok, dari permainan melodi yang berbeda tetapi masih dalam 1 ruang, pola ritme yang sama, suara harmoni, pola kendang dengan ketukan 3 dan 4 pada awal bagian 2, dan kekebyaran pada bagian sebelum peralihan ke bagian selanjutnya.

Berikut gambar susunan rangka kolom yang berisikan 3 kayu ke atas-bawah dan kesamping yang menjadi penopang 4 tempat duduk pada ayunan :

1

2

3

1

2

13

1

2

3

Keterangan :

•

Kolom warna Biru adalah 3 batang kayu penopang ayunan yang terletak pada warna

abu-abu seperti gambar diatas.

•

Kolom warna Abu-Abu adalah 4 tempat ayunan itu digantung.

Notasi gending bagian II :

Bagian II

Bersama

Sl 3453431 4 3 1 3 4 5 3 4-

5- - - - -5-4-3-5-(4)

Sp - - - - - -3- - 35 3 53 - 3

5435435-4-3- - 1 (7)

Tempo Cepat

Kendang Krumpungan

d- td t-d-t-t-d- tt

- d - -d-t-d-kp - td-

kp - td- kp - ka paka - -t-

(d)

Kebyar

Sp(7)- 34 - 3 - 5 - 1431 - 45 -

1431 - 45 - 43 - - - 1 - 1

1- 15 ---6-5 3 (7)

Tempo Cepat

Kendang Krumpungan

d-t-d-tdtkpdt-dt

d- t-dd-t-d--d-t-

d-kp-td-kp-td-tt

d- ka pa ka -kp-d-t - ddt

Kebyar

Sl(4)- 54-5-7-4575 - -1-

11 - 16316-31-6-3-

1- 31-6-3-1--5-7-

5- - ---- (4)

Kebyar

Sp (1)- 7 1-3-5-34-1 - 1-1

- 4 - 1-71-3-4-5---

- - - --- - ---

- 333(3)

Tempo Cepat

- 4 - 5-4-3-4-5 - 1-7

- 4 - 5-1-7-4-5 - 1-7

- - - 1---7---1 - --5

- - - 3---5---1 - -- (3)

Tempo Sedang

Bersama

Sp (3)- - - ----5345-3171

35 43--1131--1431

7317---- (1)

Sl (3)- 4 - 3-4-5---- - ---

- - - ---3353-- - ---

- - - --1-4- (3)

Sp - 3134534-7575-71

- - - 7-5-4-7134534

- - - 3-1---1-7 - --1

- 3 - --5-4-4-43-54

15

- 1 - 3---5-4-- - 3- (1)

Sl - 4 - 3-4-5-7-5 - 4-3

- 4 - 5-757-1-7 - 5-4

- - - 5-3---5-4 - --4

- 5 - --7-4---4 - 5-4

- 7574575-7-7 - 1-1

7571-453---4 - 3--

- 7 - 1-1---7-5 - 4- (3)

Kebyar

13 - 1-3-13-1-3-3-

13 - (1)

jj - j-j-jj-j-j-j-

jj - (j)

Tempo Cepat

Bersama

Sl(3) 175754543-171757

5454343-3-4-5-74

- 5 - 7-15717575454

3-1717575454343-

4-5-7-14-5-- - ---

(4)

Sp(1) - 3 - 4543113-34345

- 54- 5451 -13-31-1

7-1345-4 -3-4543 1

13 - 34345-54-5431

3-55-4-5-4--54--

(3)

Tempo Sedang 3/4

Sl(4)[57175754 5-34534-

5345345-34534-45

74 - 4-57457-444--

4-444-4-44- (4)]2x

Sp(3)[45 3 -4-5 -4313171-

3- 4 -543 11111-13-

3 3 3 3-41 3431-1-11

- 1 - 1131 -31- (3)]2x

Tempo Pelan

Sl(5)- - - 7---1---3---5

- - - 7---1---3---5

- - - 7-5--7-5---1-

3-1-3---

Patet salah

5 4 (3)

Tempo Cepat

Patet Tembung

Sp (3) - 4 - 5-7-3-4-5-7-3

- - - 4-3---4-3---5

- 7 - 5-7---

Patet selisir

4-5 -7-- - 4 - (3)

Tempo Sedang

Bersama

(3)[-54-5-7-57-1-2-1

7-5-4-75-4-5-3--

17

Sp (3)- 5 - 7-1-345 -34545

4545-15-335--- (7)

Kebyar Bersama

(7)- 57-4-5-7--1-5-5

45 - 7-5-45-7-5-4-

4-4-44-4-4-4-4- 4

- 44----5-5-54 5- (3)

Tempo Cepat

Bersama

Sp (3)[ - 4 - 1-3-4-1-3-4-1

- 3 - 4-1-3-4-3-4-5

- - - 5-5-5---5-5-5

- - - 5-5-5-5 ---4- (3)] 3x

Sl [- jj-j-j-j-j-jjj-

- j--j--j--j-jj- 4

- - - 5---7-- -5-7-4

-- - 5---7-jj-j-- (-)] 3x

Jalannya sajian

Setelah peralihan pada bagian pertama ke bagian dua masuk pola kendang krumpungan. Kebyar pada slonding dan semar pagulingan menjadi mulai masuknya bagian dua dimana pada slonding tetap menggunakan patet/saih sadi tetapi pada semar pagulingan patetnya berubah dari patet pengenter agung menjadi patet tembung. Setelah itu tempo naik menjadi cepat, dimana pada semar pagulingan menggunakan motif ngotek dan slonding mengikuti alunan melodi.

Setelah tempo cepat itu langsung putus dengan tempo sedang yang dimana itu akan beralihan ke motif gegernderan. Dalam motif gegenderan ini penata memainkan sekaligus ke dua barung gamelan itu dengan memasukan ketukan tiga dan empat dalam satu gongan. Dalam gamelan semar pagulingan menggunakan patet tembungdan di gamelan slonding menggunakan patet puja semaradimana ke dua patet itu mempertemukan nada yang sama antara nada ndang pada semar pagulingan dan nada nding pada slonding. Setelah motif rampak pada masing-masing barungan dengan tempo yang cepat dimana ini sebagai peralihan. Selanjutnya motif saling sautdimana antara slonding dan semar pagulingan memiliki penekanan nada yang saling bersahutan dan menggunakan ketukan ¾. Setelah tempo ¾ diulang tiga kali, slonding dan kendang pun bermain sendirinya dengan tempo pelan yang akan naik sedikit demi sedikit lalu disambung kebyar.

pagulingan dan slonding yang dimainkan seperti pukulan reong pada penem dan petuduh.Pada bagian setelah bersamaan ini semar pagulingan membawa gending menuju kebyar dengan pola canon (pemukulan nada yang sama antara instrumen satu dengan yang lainnya, tetapi dilakukan bergantian dengan jarak waktu yang ditentukan pencipta). dilanjutkan kebyar pada bagian berikutnya yang menuju pola tempo cepat dan sedang atau disebut bagian bapang. Dalam bagian ini, pada barungan slonding dimainkan seperti kekebyongan reong dan kotekan reong, sedangkan pada semar pagulingan menggunakan motif ngoncangdan motif norot. Bagian itu diulang tiga kali dan dilanjutkan ke bagian tiga.

4.2.3 Bagian Ketiga

Pada bagian tiga atau bagian terakhir penata mengambil dari suatu perputaran

ayunan itu dimana seseorang merasa kan sensasi berada di ketinggian dan rendah

dimana hal tersebut sama seperti kehidupan manusia yang kadang kaya kadang juga

miskin. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dikarenakan di dunia ini taka ada yang

abadi, nasib orang tidak ada yang tahu. Selain itu pada setiap kolom ayunan tersebut

bisa mengayun seperti ayunan pada biasanya yang berayun kurang lebih 90 derajat,

serta bunyi ayunan yang saat di putar menjadi inspirasi penata untuk dituangkan dalam

bagian tiga ini.

Notasi gending bagian III :

Bagian III

(3) - 5 - 4-5-754754754

75757575-

Tempo Sedang

Patet Patemon

1-3457---57 (7)

- 4 - 5-7-7

Permainan Panggul

- xxx-xxx-xxx-xxx

-xxxxxxxxx--

Sl 45457----45457-1

gelis sang i luh---- me nek ke ayu - nan

53175457--4-5-7-

ne me nek ke a yu nan ne-- ngi - ring -i-

5-7---71754

19

- 5 - 7 (1)

me a - yu nan

pu

- 3 - 17571-15-15-7

- ter - a - yu nan a yu nan a yu nan ayu nan

- 1757457-17 53-54

- - - --- be-ten - du u r

- 5 - 3-5-4-5-34-5 (7)

- cih -na - hi - dup - - - me a - yu nan

Sp(7)[- 5745-7-457-5431

- 34-31-34-345-5 (7)]

- 57-4--75431--3-

- 1 - -3--13453457-

- - 777-- (7)

Tempo Pelan

Sl(4)[- 5457-4-75---5-4

31 - 5-4-7-5-7-5-4

- 7 - 7 -(4)]

Tempo Sedang

Sp (5)[- -57-4-5-7-5-1--

- 3 - 4-5-3-4-3-1-7

- 5 - 5-4-5-4-3-1 - 1

- 1 - 3-4- (5)]

Tempo Cepat

57 - --5-4-3-1-3-1

3454-5-6-7-4-5-6

-7 - 4-5---1345434

1-1-1 75 (1)

Kebyar Bersama

Sl 33 - --133---13453

431--- (-)

Sp - -455---455----3

453---13453(4)

Sp(4)[- 5 - 3-4-5-3-4-5-4

- - - 5-7-5-4---5-7

- - - 5-7-5-3---5-4

- - - 1-7-5-7-4-5-3

- - - 5-7---7-5---5

- 7 - 5-7-5---3-1--

- 1 - 7---3- (4)]2x

56456

Patet selisir

7 5433-77-33- - 7 - 7

- 44-11-44-11-175

4-5- (4)

Bersama

(4)[- 54-57-5-7175457

- 1 - 212-12-117121

21

- 7757457-175345(4)] 2x

Tempo Sedang

Sp - 5 - 4-5-715745-74

- 5 - 4-5-717544-4 (3)

- 5 - 4-5-715745-74

- 575-454-5753-4 (3)

Tempo Cepat

- 4 - 3-4-3-5-3-4-5

- 7 - 5-7-5 -7-4-5- (7)

- 4 - --3-5 - - -

Bersama

Sl 54571---3---1754

571754571----j- j

(j)

Sp - - - ---1754

571754571----3-3

(3)

-4 - 5-5-7-7-7-5

Bersama

Sl 3-4-5---4---

(-) - - -3

Sp - - - ---

Jalannya sajian

Masuknya bagian ketiga atau bagian terakhir ini diisi dengan permainan semar pagulingan dan slonding yang saling bersahutan dimana pada semar pagulingan mengalami perubahan patet, dari patet tembung ke patet patemon. Setelah perpindaha patet, dilanjutkan dengan motif pukulan panggung dan vokal, dimana itu dimaksudkan seperti suara ayunan yang diputar serta vokal yang menunjukan para daha yang disuruh menaiki ayunan oleh trunanya, dimana pada vokal itu juga berisicerminan hidup manusia yang kadang dibawah (miskin), kadang diatas (kaya). Setelah itu masuk permainan ketukan 5 pada slonding, 7 pada semar pagulingan, 9 pada slonding dimana ini dimaksudkan tempo putaran ayunan dari lambat sampai cepat dan diisi kebyar pada akhir ketiga ketukan itu. Masuk gending dengan tempo sedang dimana slonding dan semar pagulingan beriringan saling memberi celah penonjolan. Pada slonding dengan patet patemon, pada semar pagulingan menggunakan patet patemon yang mempertemukan 2 nada yang sama yaitu nada ke tiga dan enam (slonding), nada ke 4 dan 7 (semar pagulingan). Setelah diulang dua kali, langsung menuju peralihan ke bagian terakhir. Pada bagian itu semar pagulingan menggunakan motif yang sama antara polos-sangsih dengan nada ngempyung, sedangkan pada slonding menggunakan motif permainan reong dengan dengan motif kajar yang dipermainkan. Menuju pada bagian terakhir yaitu mulai naiknya tempo gending(cepat), aksen-aksen kebyar, dan penutup ada motif penyuudseperti gong jawa, dimana gong dibunyikan duluan dan langsung diikuti oleh semua instrumen

.

4.3 Instrumentasi, Fungsi Laras, dan Fungsi Saih

Garapan Ngayun Damar ini menggunakan duabarungan gamelan yang berbeda. Barungan slonding dan barungan semar pagulingan menjadi media ungkap dalam garapan ini. Sesuai konsep garapan,dipilihnya slonding dan semar pagulingan antara lain karena penata ingin menggunakan dua barungan gamelan berbeda yang menjadi penopang garapan seperti halnya dua kayu besar penopang ayunan tersebut. jadi dipilihnya ke dua barungan gamelan itu dikarenakan memiliki beberapa nada yang hampir sama yang akan bisa di padukan dalam garapan ngayun damar ini.

4.3.1 Barungan Slonding

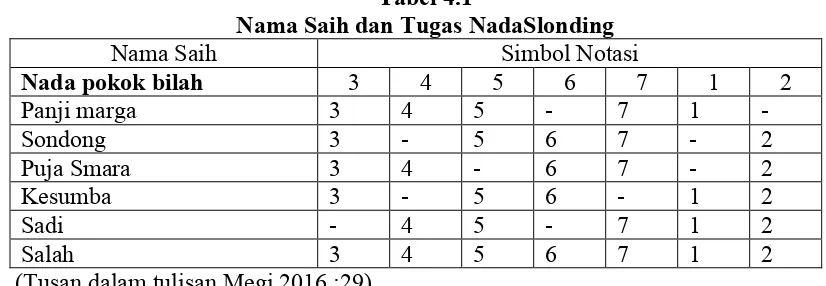

Slonding merupakan salah satu gamelan yang tergolong tua. Gamelan slonding yang digunakan dalam garapan ini terdiri dari delapan instrumen yaitu dua tungguh gong (gede dan cenik) berdaun empat bilah, dua tungguh kempul (gede dan cenik) berdaun empat bilah, satu tungguh penem berdaun empat bilah, satu tungguh petuduh berdaun empat bilah, satu tungguh nyong-nyong gede berdaun delapan bilah, satu tungguh nyong-nyong cenik berdaun delapan bilah.Gamelan slonding yang digunakan adalah slondingversi desa Tenganan, Pegringsingan. Barungan ini dimainkan oleh lima orang pemain termasuk penata. Saih pada slonding yang digunakan yaitu saih sadi (-23-567-), saih salah (-234-67-), dan saih panji marga (123-56-8).

Tabel 4.1

Nama Saih dan Tugas NadaSlonding

Nama Saih

Simbol Notasi

Nada pokok bilah

3

4

5

6

7

1

2

Panji marga

3

4

5

-

7

1

-

Sondong

3

-

5

6

7

-

2

Puja Smara

3

4

-

6

7

-

2

Kesumba

3

-

5

6

-

1

2

Sadi

-

4

5

-

7

1

2

Salah

3

4

5

6

7

1

2

23

4.3.2 Barungan Semar Pagulingan

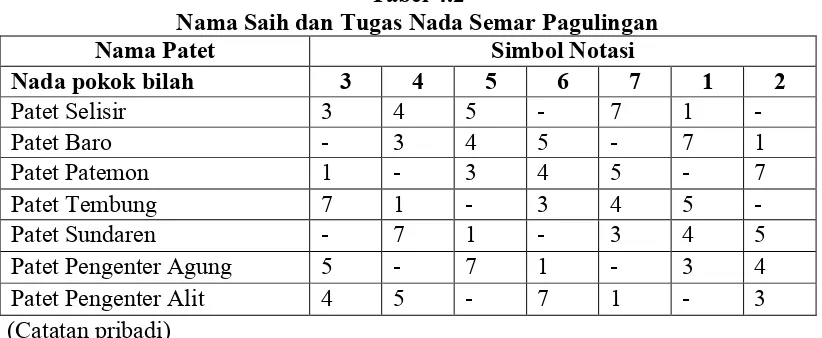

Semar pagulingan merupakan salah satu gamelan yang tergolong madya. Gamelan semar pagulingan yang digunakan dalam garapan ini hanya sebagian yang terdiri dari 2 kendang krumpungan lanang dan wadon, 2 tungguh gangsa pemade, 2 tungguh kantilan, 2 tungguh jeblag, 2 tungguh jegog, 1 buah gong, 1 buah gentora, 1 buah kecek, 1 buah kajar trengteng, tambahan 2 kendang ceditandan cetutan, dan beberapa suling. Gamelan semar pagulingan ini dimainkan oleh 13 orang. Patet yang digunakan, yaitu patet selisir (123-56-), patet tembung (12-456-), patet pengenter agung (1-34-67), patet patemon/selendro alit (1-345-7).

Tabel 4.2

Nama Saih dan Tugas Nada Semar Pagulingan

Nama Patet

Simbol Notasi

Nada pokok bilah

3

4

5

6

7

1

2

Patet Selisir

3

4

5

-

7

1

-

Patet Baro

-

3

4

5

-

7

1

Patet Patemon

1

-

3

4

5

-

7

Patet Tembung

7

1

-

3

4

5

-

Patet Sundaren

-

7

1

-

3

4

5

Patet Pengenter Agung

5

-

7

1

-

3

4

Patet Pengenter Alit

4

5

-

7

1

-

3

(Catatan pribadi)

4.4Analisa Simbol

Notasi adalah suatu sistem yang dipergunakan dalam menulis tabuh-tabuh (gending-gending), mengandung makna tertentu bagi masing-masing pemilikinya. Notasi tabuh merupakan pencatatan yang berbentuk simbol-simbol berupa hurup, anggka, gambar, dan atribut lain. Boleh dikatakan bahwa notasi merupakan perwujudan dari lagu yang telah dituangkan ke dalam bentuk musik melalui alat musik (gamelan Semar Pagulingan dan Slonding). Dengan mempergunakan notasi, dapat mempercepat proses penuangan sebuah tabuh /gending kepada para penabuh, dan juga menjadi pegangan bagi penata sekaligus sebagai pedoman untuk melakukan suatu perubahan.

Adapun simbol-simbol yang dipakain dalam garapan Ngayun Damar, yaitu: 1 = dang

2 = daing

3 = ding

4 = dong

5 = deng

6 = deung

7 = dung

= nada yang di tutup ketika di pukul (metekep)

[ ] = pengulangan keseluruhan

(-) = pukulan gong

j = jong

k = kum

p = pung

d = de

t = tut

ka = ka

pa = pak

x = tak (suara panggul)

Sp = semarpagulingan

Sl = slonding

2/3/4 X = diulangnya sebuah lagu sebanyak 2/3/4 X

4.5Analisa Penyajian

Analisa penyajian merupakan pendukung dalam penyajian karya. Pada garapan ini, ada pun dukungan penyajian karya ini terdiri dari 3 aspek, yaitu: kostum/tata busana, tata rias, dan tata panggung. Berikut pemaparannya:

4.5.1 Kostum/Tata Busana

25

Kostum Penata

(Sumber: Dokumentasi Nyoman Agus Sudarmaja Ftv 13, 2017)

Kostum Pendukung

(Sumber: Dokumentasi Nyoman Agus Sudarmaja Ftv 13, 2017)

Tata rias yang digunakan pada garapan ini merupakan tata rias yang biasa (make-up standar).

4.5.3 Tata Panggung

Garapan Ngayun Damar ini dipentaskan di Gedung Natya Mandala Institut Seni Indonesia Denpasar pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2017, dengan panggung yang berbentuk proscenium, yauti tempat pentas hanya bisa dilihat dari satu arah. Adapun setting penempatan gamelan dari garapan ini adalah sebagai berikut :

Belakang

Depan

14 4

11 11 10 10

9 8

6

7

5 5

6

7 2

3

14 12 12 13

15

16

15

27

Keterangan :

1. Gong 2. Klentong 3. Gentora 4. Jegog 5. Jublag

6. Gangsa Pemade 7. Gangsa Kantilan 8. Kajar

9. Kecek

10. Gong Slonding 11. Kempur Slonding 12. Penem Petuduh 13. Nyong-nyong Gede 14. Nyong-nyong Cenik 15. Kendang Krumpungan 16. Kendang Jeditan & cetutan

Kotak warna artinya menggunakan trap.

PENUTUP

Kesimpulan 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, garapan Ngayun Damar adalah sebuah garapan yang mengambil konsep dari suatu tradisi yang ada di desa Tenganan, Pegringsingan. Melalui bentuk ayunan tersebut tercipta ide penata untuk mentranformasikan ke dalam komposisi musik yang tidak terlepas dari pola-pola tradisi dan pola-pola modern seperti dewasa ini. Garapan ini menggunakan media ungkap gamelan semar pagulingan dan gamelan slonding.

Garapan Ngayun Damarini merupakan hasil sebuah pengembangan dengan cara-cara sendiri secara individu, melalui proses eksplorasi dan eksperimen untuk menghasilkan karya seni yang baru. Pada garapan ini penata menggunakan tiga bagian pokok, yaitu pada bagian pertama diambil dari bentuk tapak dara yang berada pada ayunan, bagian kedua diambil dari adanya tiga kerangka kayu yang mejadi penopang empat kolom ayunan, dan bagian ketiga diambil dari perputaran ayunan tersebut yang bisa membuat seseorang bahagia, girang, dan penuh kesenangan.

5.2 Saran-saran

Suatu proses mewujudkan sebuah karya seni banyak mengalami hambatan dan rintangan, pengalaman berharga serta suka cita yang belum pernah pencipta alami sebelumnya. Pada proses inilah menjadi tonggak awal pencipta dalam menciptakan suatu karya karawitan.

Dalam kesempatan ini sedikit saran dari penata yang kiranya nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang berkecimpung dalam berkarya seni khususnya dalam seni karawitan. 1. Mewujudkan suatu karya bukanlah hal yang mudah, kesiapan mental sangat diperlukan untuk merangsang pikiran dan ide-ide yang ingin diimplementasikan kedalam suatu karya, agar hasilnya bisa sesuai seperti apa yang diharapkan.

2. Hendaknya para komposer muda terutama dari kalangan akademik agar lebih banyak melakukan apresiasi terhadap garapan-garapan yang sudah ada, umtuk nantinya bisa menjadi suatu tambahan pengetahuan serta wawasan dalam menciptakan karya seni baru.

DAFTAR PUSTAKA

Aryandari, Citra. 2012. Dewa dalam Tenunas Ritus Sambah. Yogyakarta : Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).

Andika, I Made Megi. 2016. “Rudraksha” Skrip Karya Seni. Denpasar : Institut Seni Indonesia Denpasar.

Bandem, I Made. 1986. Prakempa Sebuah Lontar Gamelan Bali. Denpasar : Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar.

______, I Made. 1987. Ubit-Ubitan Sebuah Teknik Permainan Gambelan Bali. Denpasar : Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan.

______, I Made. 2013. Gamelan Bali Di Atas Panggung Sejarah. Denpasar: Badan Penerbit STIKOM BALI

Dherana, Tjokorda Raka.1976.Sekilas tentang Desa Tenganan Pegringsingan. Denpasar: BP. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Djelantik, A. A. M. 1987. Pengantar Dasar Ilmu Estetika jilid I Estetika Instrumental Edisi ke-2. Denpasar : Proyek Pengembangan IKI Sub/Bagian Proyek Peningkatan/Pengembangan Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar

Garwa, I Ketut. 2009. Komposisi Karawitan IV. Penerbit Okabawes Denpasar.

Mulyani, Novi.2016. Super Asyik Permainan Tradisional Anak Indonesia. Yogyakarta : Penerbit DIVA Press (Anggota IKAPI).

Saputra, I Wayan Agus Indah. 2012. “Cecimpedan” Skrip Karya Seni. Denpasar : Institut Seni Indonesia Denpasar.

Sukerta, Pande Made. 1998. Ensiklopedi Mini Karawitan Bali. Bandung : Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) Bandung Indonesia.

Suryanata, I Putu Bagus. 2016. “Balashuang” Skripsi Karya Seni. Denpasar : Institut Seni Indonesia Denpasar.

Daftar Discografi

Adiputra, I Wayan Agun. 2016. Kunang-Kunang. Dokumentasi Pribadi. Subandi, I Made. 2009. Kupu-Kupu Kuning. Dokumentasi MP3. Windha, I Nyoman. Slonding Kreasi. Denpasar: Bali Record. Yasa, I Made Nata. 2015. Pajejiwan. Dokumentasi Pribadi.

29

Daftar Informan

Nama : I Wayan Gede Arnawa, S.Sn Tempat/Tgl Lahir : Bindu, 20 Juli 1970

Pekerjaan : PNS dan Komposer Tanggal Wawancara : 11 juni 2017

Tempat Wawancara : di rumahnya, Br. Baturning, Mambal, Abiansemal Materi Wawancara : Dalam wawancara ini penata mendapat masukan

cara-cara penggarapan musikal dan penggunaan motif gending terkait dengan konsep.

Nama : I Putu Suarjana Tempat/Tgl Lahir : Tenganan, 4 Juli 1970 Pekerjaan : Pengrajin Slonding Tanggal Wawancara : 4 Maret 2017

Tempat Wawancara : di rumahnya, desa Tenganan, Pegringsingan. Materi Wawancara : Dalam wawancara ini penata mendapatkan

informasi tentang tradisi ngayun damar tersebut.

Nama : I Nyoman Mariyana, S.Sn Tempat/Tgl Lahir : Kwanji, 8 Maret 1985 Pekerjaan : Guru dan Komposer. Tanggal Wawancara : 16 Maret 2017

Tempat Wawancara : di rumahnya, Br. Kwanji Kelod, Sempidi. Materi Wawancara : Dalam wawancara ini penata membahas tentang

Konsep yang digunakan.

Daftar Internet

- http://colekpamor.blogspot.co.id/2016/01/tradisi-perang-pandan-atau-makere-kere.html

- https://azzamaviero.com/permainan-tradisional-bali/