5 2.1 URAIAN UMUM TENTANG INSTANSI

2.1.1 Apotek

Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat (Syamsuni, 2006).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Bab 1 pasal 1 tentang perubahan peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan tata cara pemberian ijin apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran perbekalan sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Namun, Kepmenkes No. 1027 tahun 2004 mengubah defenisi apotek menjadi tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Firmansyah. 2009)

Keberadaan apotek turut membantu pemerintah dalam memelihara dan menjaga kesehatan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI, sesungguhnya menaruh harapan yang besar kepada peran serta profesi apoteker (khususnya apoteker pengelola apotek) yang merupakan ujung tombak dalam pendistribusian perbekalan farmasi kepada masyarakat.

1) Menurut peraturan menteri No.1332/MENKES/SK/X/2002, yang menyatakan bahwa apotek adalah salah satu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan farmasi kepada masyarakat.

2) Menurut UU No. 41 tahun 90 pasal 1 ayat 2, apotek adalah tempat dilakukannya pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya

3) Menurut PP No. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker 4) Menurut PP No. 26 tahun 1965 tentang apotek pasal 1 yang dimaksud

dengan apotek dalam peraturan pemerintah ini ialah suatu tempat tertentu dimana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian (anonim, 2002).

2.1.1 Tugas dan Fungsi Apotek

Tugas dan fungsi apotek menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980, yaitu:

1) Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

2) Sarana farmasi yang telah melakukan peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan baku obat.

3) Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus mendistribusikan obat secara luas dan merata (Soekanto, 1990).

2.1.2 Personalia

Pengelolaan sumber daya menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang Personalia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 adalah sebagai berikut :

1. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

2. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek

3. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.

4. Apoteker pengganti adalah apoteker yang menggantikan Apoteker Pengelola Apotek selama Apoteker Pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat

lebih dari 3 bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotek lain.

5. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker (Anonim, 2002)

2.2 PERAN MENEJERIAL APOTEKER DI APOTEK

Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Untuk mencegah pelayanan obat di apotek dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten, PP No. 51 memuat hal-hal yaitu penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengeatahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan perundang-undangan. Keharusan memperbaharui standar prosedur operasional dimaksudkan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik (Anief, 2008).

Untuk dapat mengelola apotek, seorang apoteker tidak cukup dengan berbekal ilmu teknis kefarmasian saja, karena mengelola sebuah apotek sama saja mengelola sebuah perusahaan. Dibutuhkan kemampuan manajerial yang meliputi

pengelolaan administrasi, persediaan, sarana, keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia (Anief, 2008).

Biasanya yang dilakukan oleh menejer dapat disingkat menjadi 3-ang, yaitu barang, uang, orang. Namun secara umum seorang manager itu harus mengelola resources yang ia miliki. Tidak hanya barang, uang dan orang, tapi juga waktu, tempat, dan lain-lain (Anief, 2008).

Salah satu kunci sukses pengelolaan persediaan barang disebuah apotek adalah service level 100%. Artinya apotek mampu memenuhi semua permintaan akan obat (baik resep maupun non resep), sehingga ratio penolakannya 0%. Untuk dapat menjamin service level tersebut diperlukan perencanaan (planning) yang sangat matang, jangan sampai ada penumpukan barang (over stock) atau persediaan habis (out of stock), itulah tugas seorang apoteker sebagai manager. Tujuannya adalah supaya perputaran persediaan atau Inventory Turn Over maksimal, risiko over stock dan out of stock diminimalisir. Bila sudah demikian akan menambah kepuasan pelanggan karena permintaan akan obat selalu terpenuhi. Kepuasan pelanggan akan berimbas kepada loyalitas pelanggan dan juga menambah pelanggan-pelanggan baru. Tidak hanya barang, uang juga harus dikelola karena uang merupakan hal yang krusial dalam bisnis. Sebaiknya uang hasil penjualan satu hari tidak digabung dengan uang untuk keperluan operasional apotek. Dan uang hasil penjualan satu hari harus sama dengan jumlah barang yang keluar. Apoteker di sebuah apotek harus menjadi pemimpin yang baik bagi pegawai yang lain. Memelihara rasa kekeluargaan antar pegawai, memberikan contoh yang baik dan mampu membina pegawainya supaya lebih baik. Apoteker

juga harus bersikap profesional dalam hal ini, lebih bagus lagi menerapkan reward and punishment sehingga apotek dapat maju dengan pegawai-pegawainya yang berkualitas (bukan hanya kuantitas) (Anief, 2008).

2.3 PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL

Perlu di ingat bahwa disamping dapat menyembuhkan penyakit, obat juga dapat menimbulkan dampak negatif, baik pada si pemakai obat (pasien) maupun pada masyarakat pada umumnya. Pada si pemakai obat dapat menimbulkan bahaya terjadinya reaksi-reaksi yang tidak diinginkan berupa efek samping dan efek toksik yang dapat serius dan mematikan. Oleh karena itu, obat dapat di misalkan sebagai pisau bermata dua, di satu sisi mempunyai efek yang menyembuhkan penyakit, sedangkan di sisi lain merupakan racun yang berbahaya. Pemanfaatannya tergantung pada yang menggunakannya (Anonim, 2004).

Defenisi penggunaan obat secara rasional adalah mensyaratkan bahwa penderita menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinik, dalam dosis yang memenuhi keperluan individual sendiri, untuk periode waktu yang memadai dan harga yang terendah bagi mereka dan komunitas mereka (Siregar, 2003).

Konsep penggunaan obat yang rasional pertama kali dicetuskan dalam konferensi tentang pengobatan obat yang rasional di Nairobi pada tahun 1985 yang diprakarsai oleh WHO. Kerangka konsepsional tentang penggunaan obat yang rasional itu dirumuskan berdasarkan kenyataan bahwa dari hasil hasil survey

penyediaan dan penggunaan obat di berbagai negara terdapat masalah penyediaan dan penggunaan obat yang meliputi:

1. Bertambah banyaknya jenis dan jumlah obat baru yang beredar 2. Harga obat yang tidak terjangkau

3. Penggunaan obat yang berlebihan, tanpa indikasi yang jelas 4. Beredarnya obat-obat yang tidak efektif dan tidak aman 5. Distribusi obat yang tidak merata

6. Promosi obat yang berlebihan

7. Pengetahuan dan sikap tentang pengadaan dan penggunaan obat yang kurang memadai (Anonim, 2004).

Penggunaan obat secara rasional memerlukan beberapa kriteria di antaranya ialah:

1. Indikasi yang tepat. Untuk diperlukan penentuan diagnosis penyakit dengan tepat.

2. Pemilihan obat yang tepat. Hal ini memerlukan beberapa pertimbangan yaitu:

a. Manfaat (mutu obat telah terbukti secara pasti)

b. Resiko pengobatan yang dipilih yang paling kecil untuk pasien dan imbang dengan manfaat yang diperoleh

c. Harga dan biaya obat

d. Jenis obat yang dipilih tersedia di pasaran dan mudah didapat e. Obat tunggal atau sedikit kombinasi obatnnya.

3. Dosis dan cara pemakaian yang tepat. Cara pemberian obat memerlukan pertimbangan farmakokinetik, yaitu cara pemberian, besar dosis, frrekuensi pemberian dan lama pemberian sampai ke pemilihan cara pemakaian yang mudah di ikuti pasien, aman, dan efektif untuk pasien

4. Pasien yang tepat berarti mencakup pertimbangan apakah ada kontra-indikasi atau ada kondisi-kondisi khusus yang memerlukan penyesuaian dosis secara individual. Juga mempertimbangkan apakah ada faktor konstitusi terjadinya efek samping obat pada penderita (Anonim, 2004).

2.4 MUTU OBAT

2.4.1 Pengendalian Mutu Obat

Prinsip pengendalian mutu obat adalah bahwa obat yang paling bermanfaat dengan resiko efek samping yang minimal yang digunakan untuk pelayanan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu pemahaman terhadap proses pengembangan preparat obat, mulai dari penelitian pra klinik, sampai penggunaan dalam sistem pelayanan kesehatan dan pada sistem pelaporan penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan (Adnyana, 2003).

Pemeliharaan mutu obat, mulai dari pengadaan, produksi, sampai dengan penggunaan. Dalam memproduksi obat, menggunakan cara produksi obat yang baik (CPOB), yaitu suatu bagian (terbesar) dari sistem pemastian/jaminan mutu, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk dibuat sesuai mutu yang benar secara konsisten (Adnyana, 2003).

Jadi dalam CPOB, mutu suatu obat sesuai dengan tujuannya bila produk itu tepat, memiliki potensi yang tepat, bebas kontaminasi, mutu tidak merosot, berkurang/menghilang dalam wadah yang tepat, dengan penandaan yang benar, ditutup atau disegel dalam wadahnya serta terlindung terhadap kerusakan dan kontaminasi. Untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna, biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, memeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka diterapkan konsep obat esensial (Adnyana, 2003).

2.4.2 Pengamatan Mutu Obat

Mutu obat yang disimpan di gudang dapat mengalami perubahan baik karena faktor fisik maupun kimiawi. Perubahan mutu obat dapat diamati secara visual. Jika dari pengamatan visual diduga ada kerusakan yang tidak dapat ditetapkan dengan cara organoleptik, maka harus dilakukan sampling untuk pengujian laboratorium (Adnyana, 2003).

Adapun tanda-tanda perubahan mutu obat sesuai standar yang ditetapkan yaitu:

1) Tablet.

a) Terjadinya perubahan warna, bau atau rasa

b) Kerusakan berupa noda, berbintik-bintik, lubang, sumbing, pecah, retak dan atau terdapat benda asing, jadi bubuk dan lembab

c) Kaleng atau botol rusak, sehingga dapat mempengaruhi mutu obat 2) Kapsul.

a) Perubahan warna isi kapsul

b) Kapsul terbuka, kosong, rusak atau melekat satu dengan lainnya 3) Tablet salut.

a) Pecah-pecah, terjadi perubahan warna dan lengket satu dengan yang lainnya b) Kaleng atau botol rusak sehingga menimbulkan kelainan fisik

4) Cairan.

a) Menjadi keruh atau timbul endapan. b) Konsistensi berubah

c) Warna atau rasa berubah

d) Botol-botol plastik rusak atau bocor 5) Salep.

a) Warna berubah b) Konsistensi berubah

c) Pot atau tube rusak atau bocor d) Bau berubah

6) Injeksi.

a) Kebocoran wadah (vial, ampul)

b) Terdapat partikel asing pada serbuk injeksi

c) Larutan yang seharusnya jernih tampak keruh atau ada endapan d) Warna larutan berubah (Anonim, 2007)

2.5 PENGELOLAAN APOTEK 2.5.1 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan KEPMENKES No. 278 tahun 1981 pasal 4 dan 5 bangunan apotek memiliki persyaratan: luas bangunan apotek sekurang-kurangnya 50 M2 . persyaratan apotek juga di atur dalam KEPMENKES No 278 tahun 1981 yang meliputi:

1. Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan.

2. Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk memperoleh informasi dan konseling.

3. Lingkungan apotek harus dijaga kebersihannya.

4. Apotek harus bebas dari hewan pengerat, serangga. Apotek memiliki suplai listrik yang konstan, terutama untuk lemari pendingin.

5. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.

6. Tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/ materi informasi.

7. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien.

8. Ruang racikan.

9. Tempat pencucian alat.

10. Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan (anonim, 2006).

2.5.2 Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan lainnya

Pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO (first in first out) dan FEFO (first expire first out) (Anonim, 2007).

1. Perencanaan. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi perlu diperhatikan, pola penyakit, kemampuan masyarakat, dan budaya masyarakat. 2. Pengadaan.Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan persediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyimpanan.

1) Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah

2) Obat/bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik.

3) Wadah baru. Wadah sekurang kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kadaluarsa.

4) Semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan menjamin kestabilan bahan.

Penyimpanan obat di golongkan berdasarkan bentuk bahan baku, seperti bahan padat, dipisahkan dari bahan yang cair atau bahan yang setengah padat. Dan juga penyimpanan obat obat narkotika di simpan dalam almari khusus sesuai dengan PERMENKES No 28 tahun 1978 untuk menghindarkan dari hal hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan obat-obat narkotika ( Sheina, 2010).

4. Administrasi. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, perlu dilaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi:

1) Administrasi umum: pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Administrasi pelayanan: pengarsipan resep, pengarsipan catatan

pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat (Anonim, 2007).

2.5.3 Pelayanan 1. Pelayanan Resep

Skrining resep apoteker melakukan skrining resep meliputi : 1) Persyaratan administratif:

(1) Nama, SIP dan alamat dokter (2) Tanggal penulisan resep

2) Kesesuaian farmasetik: bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian

3) Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan (Syamsuni 2006).

2. Penyiapan obat.

1) Peracikan. Merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur, mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

2) Etiket. Etiket harus jelas dan dapat dibaca.

3) Kemasan obat yang diserahkan. Obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

4) Penyerahan obat. Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien.

5) Informasi obat. Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudah di mengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi (Sulasmono, 1990).

6) Konseling. Apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan (Anonim, 2006).

7) Monitoring penggunaan obat. Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya.

3. Pelayanan Residensial (Home Care)

Apoteker sebagai care giver diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya. Untuk aktivitas ini apoteker harus membuat catatan berupa catatan pengobatan (medication record) (Anonim, 2006).

4. Promosi dan Edukasi

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, apoteker harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat yang sesuai dan apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker ikut membantu

diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain lainnya (Anonim, 2006).

2.6 HAK – HAK PASIEN/KONSUMEN

Pada awalnya isu tentang hak-hak pasien muncul berdasarkan berbagai peristiwa yang merugikan pasien dan melanggar martabat pasien sebagai manusia. Hak-hak pasien yang dilanggar misalnya pada saat pasien mengalami cedera karena kesalahan penanganan medis, pelanggaran consent, pasien diberi obat tanpa sepengetahuan mereka, apa nama obat dan efek sampingnya atau pasien tidak mengetahui bahasa Indonesia, diminta menandatangani informed consent tanpa tahu dan tanpa penjelasan tentang apa sebenarnya penyataan yang di tanda tangani dan apa konsekuensinya (Priharjo, 1995).

Menurut UU kesehatan No 23 Tahun 1992 dalam Bab Penjelasan dari Pasal 53 ayat 2, hak-hak pasien meliputi:

1. Hak untuk memperoleh informasi. Informasi yang berhak diterima pasien antara lain informasi mengenai: penyakit yang diderita, tindakan medik yang hendak dilakukan, informasi obat, sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, prognosanya, serta perkiraan biaya pengobatan.

2. Hak untuk memberikan persetujuan. Hak memberikan persetujuan maksudnya bahwa pasien berhak memberikan ijin ataupun menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Pasien juga berhak mengakhiri pengobatan serta perawatan atas

tanggung jawab sendiri setelah memperoleh informasi yang jelas mengenai penyakitnya.

3. Hak atas rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran bisa berupa kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, dan privasinya.

4. Hak atas pendapat kedua (second opinion). Hak mendapatkan second opinion (pendapat kedua) memberikan kebebasan kepada pasien untuk berkonsultasi kepada dokter atau tenaga kesehatan kompeten lainnya (Sulasmono, 1990).

Hak Pasien berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 Hak Pasien. Setiap pasien mempunyai hak :

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien

3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi

dan standar prosedur operasional

5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi

6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam maupun di luar Rumah Sakit.

9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya

10.Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

11.Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya

12.Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis

13.Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya

14.Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit

15.Mengajukan usul, saran, perbaikan, atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya

16.Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya

17.Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana

18.Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasien yang datang ke apotek untuk membeli obat atau menebus resep, dengan demikian memiliki hak-haknya secara hukum baik sebagai pasien maupun sebagai konsumen. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dari farmasis di apotek untuk dapat memenuhinya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No 23/1992, yang menyatakan bahwa “Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.

Hak-hak pasien yang lain tetap berlaku terhadap pelayanan di apotek. Seperti hak mendapatkan persetujuan, misalnya apakah resep akan diambil semua ataukah tidak, pasien minta obat generik, dan menerima atau menolak rekomendasi dari farmasis. Hak pasien atas kerahasiaan kedokteran, mewajibkan pihak apotek untuk merahasiakan penyakit dan sebagainya yang berkaitan dengan privasi pasien. Sedangkan hak terhadap pendapat kedua (second opinion), memberikan kebebasan kepada pasien untuk berkonsultasi dengan farmasis lainnya. Apabila pasien semakin menyadari akan hak-haknya, dan tenaga kesehatan mematuhi standar profesinya, maka dapat diharapkan proses pengobatan kepada pasien menjadi lebih optimal. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan perlu terus dilakukan untuk mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat (Priharjo, 1995).

2.7 URAIAN TENTANG APOTEK MULIA 2.7.1 Sejarah Apotek Mulia

Apotek Mulia merupakan apotek swasta. Apotek Mulia didirikan pada tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Peraturan Menteri tahun 1996, dan pada saat itu pegawai di apotek baru memiliki 3 orang karyawan. Apotek Mulia terletak di Jalan Ahmad Yani No. 12 Gorontalo. Apotek Mulia telah berkembang dengan baik, serta dapat memberikan pelayanan perbekalan farmasi yang memuaskan kepada masyarakat. Apotek Mulia dikepalai oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yaitu Ibu Dra Jeanne Tanzil, Apt. Bangunan Apotek Mulia merupakan milik dari Bapak Danny T. Makarau, ST., suami dari Ibu Dra Jeanne Tanzil, Apt. Nama Apotek Mulia diambil karena apotek ini memiliki tujuan yang mulia dalam melayani konsumen atau pelanggan. Jika ada konsumen yang kurang mampu untuk membayar obat, maka apoteker atau karyawan di apotek memberikan obat generik yang mempunyai kandungan yang sama dengan obat yang diminta.

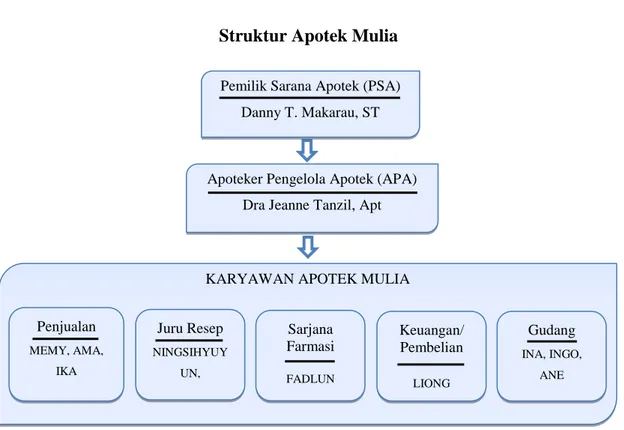

2.7.2 Struktur Organisasi Apotek Mulia

Untuk mencegah tumpang tindih kewajiban serta wewenang maka dengan adanya suatu struktur organisasi sebuah Apotek akan memperjelas posisi hubungan antar elemen orang. Struktur organisasi dapat dikembangkan dalam tiga tingkat, yaitu: tingkat puncak, tingkat menengah, dan garis depan (Siregar. 2003).

Struktur Apotek Mulia

Gambar 1: sturktur organisasi KARYAWAN APOTEK MULIA

Penjualan MEMY, AMA, IKA Juru Resep NINGSIHYUY UN, Gudang INA, INGO, ANE Sarjana Farmasi FADLUN Keuangan/ Pembelian LIONG

Apoteker Pengelola Apotek (APA) Dra Jeanne Tanzil, Apt Pemilik Sarana Apotek (PSA)