19 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Motor Bakar

Motor bakar adalah mesin kalor atau mesin konversi energi yang mengubah

energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik berupa kerja. Ditinjau dari cara

memperoleh energi thermal nya, maka motor bakar dapat dibagi menjadi 2 golongnan

yaitu motor pembakaran luar dan pembakaran dalam. Motor pembakaran dalam

(Internal Combustion Engine) ialah motor bakar yang pembakarannya terjadi di

dalam pesawat itu sendiri.

Motor bakar dapat juga disebut sebagai motor otto. Motor tersebut dilengkapi

dengan busi dan karburator. Busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang

membakar campuran bahan bakar dan udara karena motor ini cenderung disebut

spark ignition engine. Pembakaran bahan bakar dengan udara ini menghasilkan daya.

Di dalam siklus otto (siklus ideal) pembakaran tersebut dimisalkan sebagai

pemasukan panas pada volume konstanta.[4]

Ntienne Lenoir yang lahir pada tahun 1822 dan meniggal dunia pada tahun

1900 adalah seorang berkebangsaan Perancis yang pertama kali menemukan motor

bakar 2 tak. Sedangkan August Otto yang hidup antara 1832 sampai 1891 adalah

seorang berkebangsaan Jerman yang membuat cikal bakal ramainya industri Mobil

sipenemu mesin 4 tak. Pada tahun 1860, Otto mendengar kabar ada ilmuwan jenius

yang bernama Leonir, yang mampu membuat mesin pembakar dengan dua dorongan

putaran alias 2 tak. Sayangnya mesin 2 tak ini memakai bahan bakar gas. Otto menilai

ini kurang praktis. Otto kemudian menciptakan karburator, sayangnya ditolak

lembaga paten, karena ada yang mendahului. Namun ia menyempurnakan mesin 2 tak

dengan 4 dorongan alias 4 langkah. Hasil ini dipatenkan di Jerman pada tahun 1863.

Mendapat formula jitu, lalu ia membuat mesin yang dibiayai oleh Eugene Langen.

Konstruksi buatannya mendapatkan medali World Fair di Paris 1867.

Motor bakar torak menggunakan silinder tunggal atau beberapa silinder. Salah

satu fungsi torak disini adalah sebagai pendukung terjadinya pembakaran pada motor

bakar. Tenaga panas yang dihasilkan dari pembakaran diteruskan torak ke batang

torak, kemudian diteruskan ke poros engkol yang mana poros engkol nantinya akan

2.2 Prinsip Kerja Motor Bakar Empat Langkah

Yang dimaksud dengan motor bakar 4 (empat) langkah adalah bila 1 (satu)

kali proses pembakaran terjadi pada setiap 4 (empat) langkah gerakan piston atau 2

(dua) kali putaran poros engkol. Pada dasarnya prinsip kerja pada motor adalah

sebagai berikut :

1. Langkah isap (0-1) merupakan proses tekanan konstan. 2. Langkah kompresi (1-2) ialah proses isentropik.

3. Proses pembakaran volume-konstan (2-3) dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada volume konstan.

4. Langkah kerja (3-4) ialah proses isentopik.

5. Proses pembuangan (4-1) dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume-konstan.

6. Langkah buang (1-0) ialah proses tekanan konstan.

Siklus ideal volume kostan ini adalah siklus untuk mesin otto. Siklus volume

konstan sering disebut dengan siklus ledakan (explostion cycle) karena secara teoritis

proses pembakaran terjadi sangat cepat dan menyebabkan peningkatan tekanan yang

tiba-tiba. Penyalaan untuk proses pembakaran dibantu dengan loncatan bunga api.

Nikolaus August Otto menggunakan siklus ini untuk membuat mesin sehingga siklus

ini sering disebut dengan siklus otto.

21 Gambar 2.2 Diagram T-S Siklus otto

Katup masuk dan katup buang terbuka tepat ketika pada waktu piston berada pada TMA dan TMB, maka siklus motor 4 (empat) langkah dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Langkah Hisap

Piston bergerak dari TMA ke TMB. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam silinder. Katup isap terbuka sedangkan katup buang tertutup. Waktu piston bergerak ke bawah, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum, masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar (atmospheric pressure).

b. Langkah Kompresi

Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan/dimampatkan. Katup isap dan katup buang tertutup. Waktu torak mulai naik dari titik mati bawah (TMB) ke titik mati atas (TMA) campuran udara dan bahan bakar yang diisap tadi dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik, sehingga c. Langkah Usaha

dari TMA ke TMB. Kedua katup masih dalam keadaan tertutup rapat sehingga seluruh tenaga panas mendorong piston untuk bergerak.

d. Langkah Buang

Piston bergerak dari TMB ke TMA. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Katup buang terbuka, piston bergerak dari TMB ke TMA mendorong gas bekas pembakaran ke luar dari silinder.Ketika torak mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah isap.

Gambar 2.3 prinsip kerja motor 4 (empat) langkah[6]

2.3 Performansi Motor Bakar Empat Langkah

23 knocking tadi. Untuk memperbaiki kualitas campuran bahan bakar dengan udara maka aliran udara dibuat turbulen, sehingga diharapkan tingkat homogenitas campuran akan lebih baik.

2.3.1 Torsi (Torque)

Perkalian antara gaya dengan jarak dapat disebut sebagai Torsi. Disaat proses pembakaran pada ruang bakar, dimana piston akan bergerak translasi dan poros engkol yang menghubungkan piston dengan batang piston akan merubah gerak translasi menjadi gerak rotasi. Persamaan (2.1) dapat digunakan untuk menghitung torsi.

... 2.1 Dimana : Pb = Daya (W)

n = Putaran mesin (rpm)

Pengujian torsi yang dilakukan menggunakan timbangan pegas tarik sehingga yang terhubung dengan roda belakang. Maka akan terjadi gaya antara roda belakang pada timbangan pegas tarik dalam pengujian torsi rem.[7]

Persamaan (2.2) dapat digunakan untuk menghitung gaya yang diberikan roda belakang.

F = g x m ... 2.2 Dimana : F = Gaya yang diberikan roda belakang (N)

g = Percepatan gravitasi (9,807 m/s2) m = Massa tarik timbangan pegas (kg)

Persamaan (2.3) dapat digunakan untuk menghitung torsi roda belakang:

τ

roda = F x r...2.3 Dimana :

τ

roda = Torsi roda belakang (N.m)Putaran pada roda belakang diberikan oleh putaran poros engkol yang terhubung dengan sistem transmisi. Persamaan (2.4) dapat digunakan untuk mencari final ratio.

Final Ratio = perbandingan final gear x perbandingan rasio gigi 3

x perbandingan rasio poros engkol dengan transmisi.... 2.4

Persamaan (2.5) dapat digunakan untuk menghitung torsi mesin.

... 2.5 Dimana :

τ

mesin = Torsi mesin (Nm)τ

roda = Torsi roda belakang (Nm) FR = Final Ratio2.3.2 Daya (Power)

Kerja mesin selama waktu tertentu dapat disebut sebagai daya. Besarnya poros engkol yang bekerja dengan pembebanan merupakan daya poros. Daya poros berasal dari langkah kerja disaat campuran udara dan bahan bakar meledak dan menyebabkan piston mengalami dorongan yang menghasilkan kerja pada poros engkol yang mengubah gerak translasi menjadi gerak rotasi. Prestasi mesin motor bakar ditentukan oleh daya poros yang telah dibebankan akibat gesekan seperti pada torak, dinding silinder, poros, dan bantalan. Frekuensi putaran motor atau disebut dengan RPM (Revolution per Minute) mempengaruhi besarnya daya poros dimana semakin banyak putaran poros yang terjadi maka semakin besar daya poros tersebut[26]. Persamaan (2.6) dapat digunakan untuk menghitung daya poros.

... 2.6

Dimana : τmesin = Torsi mesin (Nm)

2.3.3 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Specific Fuel Consumption)

25 mengetahui hal ini dapat dihitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah daya dalam selang waktu tertentu. Persamaan (2.7) dapat digunakan untuk menghitung laju aliran massa bahan bakar.

̇

... 2.7

Jika diketahui rasio massa jenis zat (pertamax/aditif)–air maka massa jenis zat tersebut dapat dicari dengan persamaan (2.8).

... 2.8

Dimana : ṁf = Laju aliran bahan bakar (kg/jam)

Sgz = Rasio massa jenis zat

ρz = Massa jenis zat (kg/m3)

ρf = Massa jenis bahan bakar (kg/m3)

ρair = Massa jenis air (kg/m3)

Vf = Volume bahan bakar yang diuji (m3)

t f = Waktu menghabiskan bahan bakar sebanyak volume uji (detik)

Jika terdapat beberapa jenis campuran zat yang terkandung dalam bahan bakar maka rasio massa jenis campuran bahan bakar-air dihitung dengan persamaan (2.9).

... 2.9 Dimana: A = Rasio volume zat aditif-campuran bahan bakar

P = Rasio volume pertamax-campuran bahan bakar ρa = Massa jenis zat aditif (kg/m3)

ρp = Massa jenis pertamax (kg/m3)

Persamaan (2.10) dapat digunakan untuk menghitung besarnya konsumsi bahan bakar spesifik.

... 2.10

2.3.4 Rasio Udara-Bahan Bakar (Air Fuel Ratio)

Perbandingan udara dan bahan bakar yang masuk kedalam ruang bakar adalah AFR. Secara kimia dibutuhkan rasio udara/bahan bakar yang tepat unutk berlangsungnya pembakaran yang sempurna. Rasio udara bahan bakar dalam sistem bahan bakar bervariasi, bergantung pada kondisi operasi saat itu. Hal yang dapat mempengaruhi rasio udara bahan bakar yaitu temperatur mesin, temperatur udara yang dihisap, tekanan udara yang terhisap dan kerapatan udara sekitar. Saat beroperasi dengan beban ringan dengan kecepatan medium, dan rancangan ruang bakar yang baik, campuran bahan bakar miskin (dalam kisaran 16:1-18:1) masih dimungkinkan untuk terbakar. Campuran miskin meningkatkan ekonomi bahan bakar, mengurangi emisi, tetapi juga mengurangi daya keluaran. Campuran udara dan bahan bakar yang stokiometri (14:1-14,7:1) menghasilkan daya keluaran yang optimal. Campuran bahan bakar yang kaya (11,5:1-13,5:1) mengurangi nilai ekonomi bahan bakar tetapi mempunyai daya yang terbesar. Jika campuran udara bahan bakar terlalu miskin (diatas 18:1), campuran tidak akan menyala yang menyebabkan kondisi kegagalan penyalaan.[1] Persamaan (2.11) dapat digunakan untuk menghitung rasio udara-bahan bakar.

̇

... 2.11

Dimana : ̇ ṁ�= Laju Aliran Massa Udara (kg/jam) ̇ �f = Laju aliran bahan bakar (kg/jam)

Persamaan (2.12-2.15) dapat digunakan untuk menghitung laju aliran massa udara.

... 2.12

... 2.13

... 2.14

27 Dimana: Pi = Tekanan udara masuk silinder (kPa)

Ti = Temperatur udara masuk silinder (Kelvin)

2.3.5 Efisiensi Termal ( Thermal Efficiency)

Kerja berguna yang dihasilkan selalu lebih kecil dari pada energi yang dibangkitkan piston karena sejumlah energi hilang akibat adanya rugi-rugi mekanis seperti gesekan, kerja pompa oli dan pompa pendingin, dan panas yang terbuang. Efisiensi termal pembakaran didefinisikan untuk menyatakan fraksi dari bahan bakar yang terbakar. Persamaan (2.18) dapat digunakan untuk menghitung efisiensi termal.

2.4 Nilai Kalor Bahan Bakar

nilai kalor atas dan nilai kalor bawah. Nilai kalor atas bahan bakar (High Heating Value), merupakan nilai kalor yang diperoleh secara eksperimen dengan menggunakan bom kalorimeter dimana hasil pembakaran bahan bakar didinginkan sampai suhu kamar sehingga sabagian besar uap air yang terbentuk dari pembakaran hydrogen mengembun dan melepaskan panas latennya. Secara teoritis, besarnya nilai kalor atas (HHV) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.19).[8]

... 2.19 Dimana : HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)

T1 = Temperatur air pendingin sebelum penyalaan (oC) T2 = Temperatur air pendingin sesudah penyalaan (oC) Tkp = Kenaikan temperatur akibat kawat penyala (oC) Cv = Panas jenis bom kalorimeter (73529,6 kJ/kgoC)

Dan nilai kalor bawah bahan bakar dapat dihitung dengan persamaan (2.20). LHV = HHV –3240 ... 2.20 Dimana : LHV = Nilai kalor bawah (kJ/kg)

HHV = Nilai kalor atas (kJ/kg)

29 maka akan menghasilkan nilai kalor kotor (Higher heating value, HHV). Peraturan pengujian berdasarkan ASME (American of Mechanical Engineers) menentukan penggunaan nilai kalor atas (HHV), sedangkan peraturan SAE (Society of Automotive Engineers) menetukan penggunaan nilai kalor bawah (LHV).[9]

Dilakukan 5 kali pengujian bom kalorimeter pada setiap bahan bakar yang digunakan dan dicari rata-rata dari nilai kalor bahan bakar dengan menggunakan persamaan (2.21) dan (2.22).

... 2.21

... 2.22

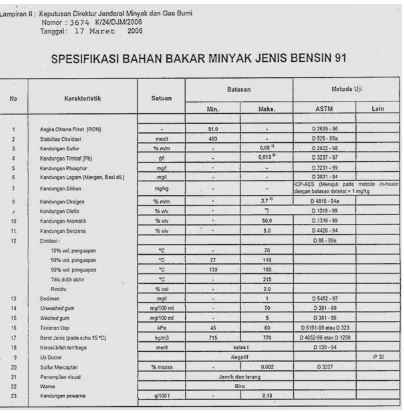

2.5 Pertamax

Fraksi minyak bumi yang paling banyak dimanfaatkan adalah bensin (Gasoline). Bensin digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan industri. Bensin yang berasal dari peyulingan merupakan senyawa hidrokarbon rantai lurus. Hal ini mengakibatkan pembakaran tidak merata dalam mesin bertekanan tinggi sehingga menimbulkan ketukan (Knocking). Peristiwa tersebut menyebabkan kerasnya getaran mesin dan mesin menjadi sangat panas yang mengakibatkan mesin menjadi mudah rusak. Komponen utama bensin adalah nheptana (C7H16) dan isooktana (C8H18). Kualitas bensin ditentukan oleh kandungan isooktana yang dikenal dengan istilah bilangan oktan.[10]

Angka Oktan Riset/Research Octane Number (RON) adalah nilai oktan yang memberikan gambaran tentang kecenderungan bahan bakar untuk mengalami pembakaran tidak normal pada kondisi pengendaraan sedang dan juga pada kecepatan rendah dan dilakukan dengan metode riset. Angka Oktan Motor/Motor Octane Number (MON) adalah nilai oktan yang memberikan gambaran kinerja pengendaraan pada kondisi operasi yang lebih berat, kecepatan tinggi atau kondisi beban tinggi. Indeks Anti Detonasi/Anti Knock Index (AKI) adalah rata-rata dari penjumlahan angka oktan riset dengan angka oktan motor.[11]

Tabel 2.2 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Jenis Bensin 92 (Pertamax)

Tabel 2.1 Perkembangan spesifikasi bensin di Indonesia

Pertamax membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi terkini lebih baik dibandingkan dengan premium yang memiliki RON 88.

Keunggulan pertamax adalah:

31 2. Fuel Economy, kesesuaian oktan 92 Pertamax dengan perbandingan kompresi kebanyakan kendaraan beroperasi sesuai dengan rancangannya. Perbandingan Air Fuel Ratio yang lebih tinggi dengan konsumsi bahan bakar menjadikan kinerja mesin lebih optimal dan efisien untuk menempuh jarak lebih jauh karena perbandingan biaya dengan operasi bahan bakar dalam (Rupiah/kilometer) akan lebih hemat.

3. Performance, kesesuaian angka oktan Pertamax dan aditif yang dikandungnya dengan spesifikasi mesin akan menghasilkan performa mesin yang jauh lebih baik dibandingkan ketika menggunakan oktan 88 ataupun 90. Hasilnya adalah torsi mesin lebih tinggi dan kecepatan meningkat.[13]

2.6 Zat Aditif

Aditif adalah suatu senyawa yang ditambahkan kedalam suatu senyawa yang ditambahkan kedalam senyawa lain. Penggunaan zat aditif secara umum bertujuan untuk mengontrol pembakaran bensin agar menghasilkan energi yang maksimum dan suara ketukan minimum. Zat aditif pada bahan bakar bensin digunakan untuk meningkatkan angka oktan sedangkan pada bahan bakar diesel digunakan untuk meningkatkan angka setana. Penggunaan zat aditif untuk pelumas bertujuan untuk meminimalisir busa dan sebagai peningkat kualitas dan ketahanan pelumas.[14]

2.6.1 Jenis-Jenis Zat Aditif

Zat aditif yang digunakan sebagai senyawa yang ditambahkan pada motor bakar terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Fungsi bahan pelumasan

2. Fungsi sistem distribusi bahan bakar dan sistem pembakaran 3. Fungsi bahan bakar

2.6.2 Manfaat Zat Aditif pada Fungsi Sistem Distribusi Bahan Bakar dan Sistem Pembakaran

1. Fuel System Cleaner, untuk membersihkan tangki bahan bakar, saluran bahan bakar, pompa bahan bakar, saringan bahan bakar, dan karburator dari endapan kotoran pada bahan bakar atau sisa-sisa pembakaran, sehingga bahan bakar dan udara dapat bercampur dengan baik dan terbakar sempurna di dalam ruang bakar.

2. Injectors Cleaner¸ untuk membersihkan injektor dari kerak karbon hasil pembakaran, adanya kandungan air pada bahan bakar dan endapan kotoran bahan bakar yang dapat membuat mesin sulit untuk dinyalakan, kehilangan akselarasi dan langsam (Idle) yang tidak stabil.

3. Detergents, untuk menetralisir kotoran pada bahan bakar, endapan kotoran dari udara yang masuk ke dalam ruang bakar dan memberikan pelumasan pada ruang bakar.

4. Gas Treatment, untuk meningkatkan kemampuan membersihkan serta menjaga bahan bakar dari endapan karbon sisa pembakaran, menghilangkan kandungan air pada bahan bakar, dan mencegah pembekuan bahan bakar pada saluran bahan bakar.

5. Ethanol Treatment, untuk mencegah efek korosi pada mesin yang menggunakan bahan bakar campuran Ethanol.

6. Antirust, untuk mencegah pengeroposan mesin akibat korosi yang timbul pada mesin motor bakar yang digunakan di daerah panas dan lembab

2.6.4 Manfaat Zat Aditif pada Fungsi Bahan Bakar

Zat aditif ditambahkan pada bahan bakar mesin motor bakar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar[16], antara lain:

1. Octane Booster, untuk meningkatkan angka oktan dari bahan bakar.

2. Restore Performance. untuk mengembalikan performansi dan efisiensi mesin yang hilang akibat kualitas bahan bakar yang rendah.

3. Reduce Knocking and Pinging, untuk mengurangi detonasi pada mesin dan ketidakstabilan putaran mesin sehingga suara mesin semakin halus.

33 5. Lubricate Upper Cylinder, untuk melumasi bagian dari permukaan atas piston dengan ruang bakar sehingga tidak terjadi endapan karbon sisa pembakaran yang dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin. Kerak karbon yang telah terbentuk akan terkikis oleh pelumas aditif seiring dengan proses pembakaran dan akan dibuang melalui saluran pembakaran.

2.6.5 Zat Aditif Secara Umum

Aditif mempunyai berbagai macam zat kimia yang terkandung di dalamnya dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, secara umum zat kimia tersebut adalah:

1. Tetraethyl Lead (TEL)

Zat aditif Tetrathyl Lead akan meningkatkan bilangan oktan bensin. Mengandung senyawa timbal (Pb). Lapisan tipis timbal terbentuk pada atmosfer dan membahayakan alam dan kesehatan makhluk hidup.

2. Senyawa Oksigenat

Senyawa oksigenat adalah senyawa organik beroksigen (oksigenat) seperti alkohol (methanol, ethanol, isopropil alkohol) dan Eter (Metil Tertier Butil Eter/MTBE, Etil Tertier Butil Eter/ETBE dan Tersier Amil Metil Eter/TAME)

dan minyak Atsiri. Oksigenat cair yang dapat dicampur ke dalam bensin untuk menambah angka oktan dan kandungan oksigennya. Alkohol seperti etanol dapat diperoleh dari fermentasi tumbuh-tumbuhan sehingga termasuk dalam energi terbaharukan. Kadar CO2 di atmosfer pun akan menurun seiring dengan budidaya tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pembuatan ethanol.[10]

3. Naphtalene

Naftalena adalah salah satu komponen yang termasuk Benzena Aromatic Hidrocarbon dan dapat meningkatkan angka oktan. Proses pembakaran berjalan dengan baik dan tidak mudah menguap. Selain itu naftalena tidak meninggalkan getah padat pada bagian-bagian mesin. Penggunaan naftalena relatif aman untuk digunakan.[17]

4. Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl (MMT) MMT atau Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl adalah senyawa organik non logam yang digunakan sebagai pengganti bahan aditif TEL.

Benzena banyak digunakan sebagai zat aditif untuk meningkatkan angka oktan seiring dengan penghapusan pengunaan bensin yang mengandung timbal. Benzena dapat meningkatkan kualitas bahan bakar dan menurunkan ketukan pada mesin. International Agency for Research on Cancer (IARC) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kontaminasi Benzena yang berlebihan mempunyai dampak negatif pada kesehatan antara lain akan menyebabkan timbulnya berbagai macam jenis kanker.[18]

2.7 Kapur Barus

Kapur barus atau naftalena adalah hidrokarbon kristalin aromatik berbentuk padatan berwarna putih dengan rumus molekul C10H8 dan berbentuk dua cincin benzena yang bersatu. Senyawa ini bersifat volatil, mudah menguap walau dalam bentuk padatan. Uap yang dihasilkan bersifat mudah terbakar. Naftalena paling banyak dihasilkan dari destilasi tar batu bara, dan sedikit dari sisa fraksionasi minyak bumi. Senyawa ini bersifat volatil, mudah menguap walau dalam bentuk padatan. Uap yang dihasilkan bersifat mudah terbakar. Naftalena paling banyak dihasilkan dari destilasi tar batu bara, dan sedikit dari sisa fraksionasi minyak bumi. Naftalena merupakan suatu bahan keras yang putih dengan bau tersendiri, dan ditemui secara alami dalam bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak.[19]

2.7.1 Sejarah Kapur Barus

35 gubernur kerajaan yunani yang berpusat di Iskandariyah Mesir, membuat sebuah peta dan menyebutkan bahwa di pesisir barat Sumatera ada barousai yang dikenal sebagai penghasil wewangian dari kapur.

2.7.2 Sumber Kapur Barus

Perlu diketahui bahwa pohon Kamfer (Cinnamomum camphora) termasuk dalam suku Lauraceae selain dari kayu manis (Cinnamomu iners). Tumbuhan ini dapat tumbuh di dataran tinggi, pegunungan, dengan ciri-cirinya sebagai berikut : 1. memiliki bau khas kulit manis

2. berkelamin ganda (diaceous) 3. pohon, tinggi lebih dri 40 meter

4. kulit batang coklat, dan memiliki retakan vertical 5. bunga majemuk berwarna kuning agak putih 6. buah hijau, setelah tua menjadi biru

Tumbuhan ini mengandung zat naftalena yang merupakan salah satu senyawa aromatik. Dimana sebutir kapur barus biasanya mengandung 250-500 mg naphthalene.

Selain tumbuhan Cinnamomum campora pohon kapur atau Dryobalanops aromatica merupakan salah satu tanaman penghasil kapur barus atau kamper. Kapur barus dari pohon Kapur ini telah menjadi komoditi perdagangan internasional sejak abad ke-7 Masehi. Untuk mendapatkan kristal kapur barus dari Pohon Kapur dimulai dengan memilih, menebang, dan memotong-motong batang pohon Kapur (Dryobalanops aromatica). Potongan-potongan batang pohon Kapur kemudian dibelah untuk menemukan kristal-kristal kapur barus yang terdapat di dalam batangnya.[20]

2.7.3 Kapur Barus sebagai Zat Adiktif untuk Meningkatkan Angka Oktan Kapur barus (naftalena) adalah salah satu komponen yang termasuk benzena aromatik hidrokarbon, tetapi tidak termasuk polisiklik. Naftalena memiliki kemiripan sifat yang memungkinkannya menjadi aditif bensin untuk meningkatkan angka oktan. Sifat-sifat tersebut antara lain: sifat pembakaran yang baik, mudah menguap sehingga tidak meninggalkan getah padat pada bagian-bagian mesin. Penggunaan Naftalena sebagai aditif memang belum terkenal karena masih dalam tahap penelitian. Sampai saat ini memang belum diketahui akibat buruk penggunaan naftalena terhadap lingkungan dan kesehatan, namun ia relatif aman untuk digunakan. Satu molekul napthalena merupakan perpaduan dari sepasang cincin benzena. Naftalena merupakan salah satu jenis hidrokarbon polisiklik aromatik .

Naftalena digunakan sebagai reaksi intermediet dari berbagai reaksi kimia industri, seperti reaksi sulfonasi, polimerisasi, dan neutralisasi. Selain itu, naftalena juga berfungsi sebagai fumigan (kamper, dsb), surfaktan, dan sebagainya.[19]

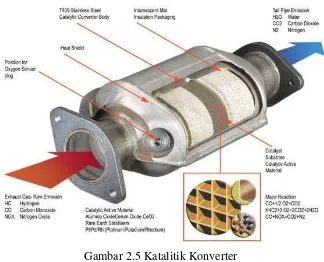

2.8 Katalitik Konverter

37 intensitas pencemaran udara gas buang dikarenakan proses pembakaran kendaraan bermotor.

Ada dua jenis katalitik converter, yakni Tipe Universal Fit dapat dipilih berdasarkan ukuran yang sesuai kemudian dilas di bagian saluran gas buang dan Tipe Direct Fit merupakan tipe yang hanya menggunakan baut untuk memasangnya di area saluran gas buangnya. Tipe universal merupakan jenis termurah daripada tipe direct fit, akan tetapi masalah pemasangannya tipe direct fit lebih mudah dipasang daripada tipe universal

Penggunaan katalitik konverter bukan semata pada kendaraan bermotor saja, alat tersebut digunakan juga untuk truk, bis, kereta api, generator, dan masih banyak lagi. Pengguna katalitik converter dianjurkan melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala untuk mengoptimalkan kinerja mesin dan efisiensi bahan bakar. Pemeriksaan emisi gas buang sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah katalitik converter harus diganti dengan yang baru.

2.8.1 Konstruksi Katalitik Konverter Katalitik converter terdiri dari :

1. Inti katalis (substrate) Pengguna CC pada bidang otomotif biasanya menggunakan inti dari keramik monolit dengan struktur sarang lebah (honeycomb). Monolit tersebut dilapisi oleh FeCrAl pada beberapa aplikasi.

2. Washcoat

Washcoat adalah pembawa material katalis digunakan untuk menyebarkan katalis tersebut pada area yang luas sehingga katalis mudah bereaksi dengan gas buang.

Washcoat biasanya terbuat dari aluminium oksida, titanium oksida, silikon oksida dan campuran silika dan alumina. Washcoat dibuat dengan permukaan agak kasar dan bentuk yang tidak biasa untuk memaksimalkan luas permukaan yang kontak dengan gas buang sehingga katalis dapat bekerja secara efektif dan efisien.

harganya yang mahal. Palladium dan rhodium adalah jenis logam mulia lainnya yang biasa digunakan secara bersamaan. Palladium berfungsi sebagai katalis reaksi oksida , rhodium digunakan sebagai katalis reaksi reduksi dan platina dapat melakukan kedua reaksi tersebut (oksida dan reduksi). Logam lain yang terkadang digunakan walaupun secara terbatas adalah cerium, besi, mangan, tembaga, dan nikel. Digunakan secara terbatas karena memiliki produk sampingan yang juga cukup berbahaya. Nikel dilarang di uni eropa karena reaksinya dengan CO menghasilkan nikel tetrakarbonil. Tembaga dilarang di Amerika Utara karena mengahasilkan senyawa dioksin.

Katalitik Konverter dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah polutan yang dapat direaksikan :

2.8.2 Tipe-Tipe Katalitik Konverter

1. Two way converter. Di dalam converter ini terdapat 2 reaksi simultan, yakni:

a. Oksidasi karbon monoksida menjadi karbondioksida.

b. Oksidasi senyawa hidrokarbon (yang tidak terbakar / terbakar parsial) menjadi karbondioksida dan air converter jenis ini secara luas dipakai

pada mesin diesel untuk mengurangi senyawa hidrokarbon dan karbon monoksida.

2. Three way Converter. Di dalam converter jenis ini terdapat 3 reaksi simultan, yakni :

a. Reaksi reduksi nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen b. Reaksi oksidasi karbon monoksida menjadi karbon dioksida.

39 2.8.3 Efek Pada Lingkungan

Katalitik Konverter telah terbukti memiliki manfaat untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor. Namun, katalitik konverter tetap memiliki beberapa efek pada lingkungan, yakni :

a. Katalitik konverter tidak mereduksi jumlah CO2 yang dihasilkan bahan bakar bahkan mengubah CO menjadi CO2. Padahal telah kita ketahui bersama bahwa CO2 ditenggarai menjadi penyebab utama green house effect yang menyebabkan pemanasan global di seluruh dunia. Bahkan CC juga melepas N2O yang ternyata telah diteliti 3 kali lebih besar efeknya dibandingkan dengan CO2. EPA (Enviromental Protection Agency), badan lingkungan hidup Amerika Serikat mencatat bahwa 3% emisi nitrogen oksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

b. Air to fuel ratio kendaraan harus senantiasa pada kondisi stoikiometri saat penggunaan CC. Akibatnya kadar CO2 yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan mesin dengan campuran yang rendah (lean burn engine).

c. Katalitik konverter membutuhkan logam mulia palladium dan rhodium. Salah satu penyuplai logam mulia ini adalah daerah industry Norilsk, Rusia. Ternyata industri untuk mengekstrak palladium dan rhodium tersebut menghasilkan polusi yang paling besar disbanding dengan industri lainnya.

Katalitik konverter pada knalpot kendaraan bermotor ditempatkan di belakang exhaust manifold atau antara muffler dengan header, seperti ditunjukkan pada gambar 2.17 dengan pertimbangan agar CC cepat panas ketika mesin dinyalakan

Gambar 2.5 Katalitik Konverter

Kendaraan yang menggunakan katalitik converter harus menggunakan bensin tanpa timbal, karena timbal pada bensin akan menempel pada katalis yang mengakibatkan katalisator tersebut tidak efektif. Agar katalitik converter tersebut lebih efektif, campuran udara bahan bakar harus dalam perbandingan stoikiometri. Pada saat motor dilakukan pemanasan, udara sekunder dari pompa didorong menuju ruang udara pembatas. Udara tersebut membantu untuk mengoksidasi katalis mengubah HC dan CO menjadi karbondioksida dan air. Berikut penjelasan tahapan kerja dari katalitik konverter.

1. Tahap awal dari proses yang dilakukan pada katalitik konverter adalah reduction catalyst. Tahap ini menggunakan platinum dan rhodium untuk membantu mengurangi emisi NOx. Ketika molekul NO atau NO2 bersinggungan dengan katalis, sirip katalis mengeluarkan atom nitrogen dari molekul dan menahannya. Sementera oksigen yang ada diubah ke bentuk O2. Atom nitrogen yang terperangkap dalam katalis tersebut diikat dengan atom nitrogen lainnya sehingga terbentuk format N2. Rumus kimianya sebagai berikut :

2NO→N2 + O2 atau 2NO2 →N2 + 2O2

41 ini membantu reaksi CO dan HC dengan oksigen yang ada di dalam gas buang. Reaksinya sebagai berikut :

2CO + O2→ 2CO2

3. Tahap ketiga adalah pengendalian sistem yang memonitor arus gas buang. Informasi yang diperoleh dipakai lagi sebagai kendali sistem injeksi bahan bakar. Ada sensor oksigen yang diletakkan sebelum katalitik converter dan cenderung lebih dekat ke mesin ketimbang ke converter itu sendiri. Sensor ini memberi informasi ke Electronic Control System (ECS) seberapa banyak oksigen yang ada di saluran gas buang. ECS akan mengurangi atau menambah jumlah oksigen sesuai rasio udara bahan bakar. Skema pengendalian membuat ECS memastikan kondisi mesin mendekati rasio stoikiometri dan memastikan ketersediaan oksigen di dalam saluran buang untuk proses oxidization HC dan CO yang belum terbakar. Setiap kendaraan memiliki jumlah sensor yang berbeda, tergantung kebutuhan dan teknologi mesinnya. Umumnya kendaraan yang menggunakan sistem injeksi menggunakan dua sensor oksigen yang berbeda tempat. Sensor tersebut berfungsi memberikan informasi ke ECS agar mengatur kembali pasokan udara ke dalam ruang bakar.

2.8.4 Fungsi Lain Dari Katalitik Konverter

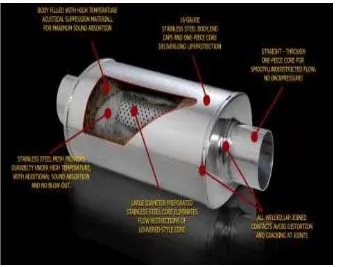

Katalitik konverter yang merupakan bagian yang kompak dengan knalpot kendaraan bermotor memiliki fungsi lain sebagai pengurang kebisingan (noise silencer) dimana dilakukan modifikasi pada daerah sekitar exhaust muffler. Salah satu karakteristik sebuah muffler adalah seberapa besar backpressure / BP (tendangan balik) yang dihasilkannya. Pada muffler knalpot bawaan pabrik motor yg beredar di Tanah Air umumnya terbentuk dari lubang, pemantul dan putaran pipa (turn) yang harus dilewati gas buang. Desain seperti ini adalah untuk menghasilkan suara knalpot yang bersahabat dengan lingkungan, akan tetapi menghasilkan BP yang besar, yang mengurangi power dari engine.

BP-nya kecil dan sebagian kecil suara di redam oleh glass wool tsb. Jadi muffler jenis ini BP-nya kecil tapi suaranya masih cukup nyaring. memang cocok buat balapan. Dari ilustrasi di atas, maka tipe muffler secara umum dibagi menjadi 2, yaitu muffler/silencer yg bersifat :

1. Sound Absorption 2. Sound Cancelation

2.8.4.1. Sound Absorption Muffler/Silencer

Pada silencer terdapat material peredam suara (accoustical material) untuk menurunkan level gelombang suara. Ketebalan dari peredam tidak sembarangan, akan tetapi harus disesuaikan, dengan pada frekuensi berapa (penyebab berisik) yang harus diredam (perhitungan menyusul di artikel berikutnya). Bentuk yang umum dari silencer jenis ini seperti gambar 2.18 di bawah ini.

Gambar 2.6 Sound Absorptio

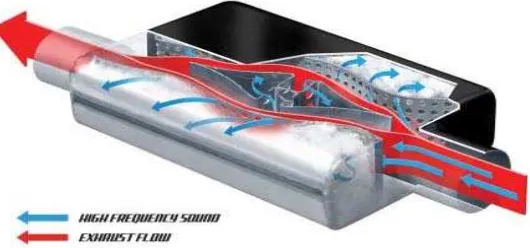

2.8.4.2 Sound Cancelation Muffler/Silencer

43 gelombang tersebut akan saling menghilangkan (cancelation). Biasanya diterapkan pada motor standar, yang bentuk silencernya seperti gambar 2.19 di bawah ini.

Gambar 2.7 Sound cancelation Muffler

Saat ini telah umum dikembangkan muffler yang merupakan kombinasi dari tipe absorption dan cancelation, yang tujuannya tiada lain adalah menghasilkan muffler dengan BP sekecil mungkin dan suara sesuai dengan standar perundangan yg berlaku. Bentuknya ditunjukkan pada gambar 2.20 di bawah ini.

Gambar 2.8 Kombinasi Absorption dan Cancelation

Gambar 2.9 Skema Pereduksian Kebisingan

Sehingga suara (panah biru) yang keluar kecil, sementara aliran gas buang

![Gambar 2.1 Diagram P-v siklus otto [5]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2280027.1238423/2.595.219.395.499.719/gambar-diagram-p-v-siklus-otto.webp)

![Gambar 2.3 prinsip kerja motor 4 (empat) langkah[6]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/2280027.1238423/4.595.113.520.273.486/gambar-prinsip-kerja-motor-empat-langkah.webp)