DENGAN

DIRECT INSTRUCTION

(Eksperimen di Madrasah Aliyah Negeri Ciledug, Cirebon)

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Oleh:

M O H N U R U D I N NIM 105016300603

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

DENGAN

DIRECT INSTRUCTION

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Oleh: MOH. NURUDIN NIM 105016300603

Di bawah Bimbingan:

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Zulfiani, M.Pd. Erina Hertanti, M.Si. NIP. 1976 0309 200501 2002 NIP. 150 293 228

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Skripsi yang berjudul “PERBANDINGAN HASIL BELAJAR FISIKA

ANTARA SISWA YANG MENGGUNAKAN PROBLEM BASED

LEARNING DENGAN DIRECT INSTRUCTION (Eksperimen di MAN Ciledug, Cirebon)” disusun oleh Moh. Nurudin, NIM 105016300603, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dinyatakan LULUS pada Ujian Munaqasyah tanggal 11 Januari 2010 di hadapan Dewan Penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada bidang Pendidikan Fisika.

Jakarta, 11 Januari 2010

Panitia Ujian Munaqasyah

Tanggal Tanda Tangan Ketua (Ketua Jurusan Pendidikan IPA),

Baiq Hana Susanti, M.Sc. 23 – 02 – 2010 ………..

NIP. 150 299 475

Sekretaris (Sekretaris Jurusan Pendidikan IPA)

Nengsih Juanengsih, M.Pd. 22 – 02 – 2010 ……….. NIP. 1979 0510 2006 0420

Penguji I,

Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. 22 – 02 – 2010 ……….. NIP. 1957 1005 198703 1 003

Penguji II,

Drs. Ahmad Sofyan, M.Pd. 08 – 02 - 2010 ………..

NIP. 1965 0115 198703 1 020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MOH. NURUDIN (105016300603). Perbandingan Hasil Belajar Fisika Antara yang Menggunakan Problem Based Learning dengan Direct Instruction. Skripsi Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Penelitian ini dilakukan di Kelas XI IPA 1 (menggunakan PBL) dan Kelas XI IPA 2 (menggunakan DI) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciledug Kab. Cirebon pada materi Hukum Gravitasi. Pemilihan kedua kelas ini berdasarkan teknik purpossive sampling dan pengujian kehomogenan kedua kelas. Penelitian ini berlangsung sekitar dua bulan, dimulai dari September dan selesai Oktober 2009. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes berupa soal-soal pilihan ganda dan instrumen nontes berupa lembar observasi. Data hasil instrumen tes, dianalisis dengan uji analisis statistik berupa uji perbandingan nilai posttest kedua kelas, sedangkan data hasil instrumen nontes lembar observasi dianalisis secara kualitatif dan digunakan untuk mendeskripsikan tingkat ketercapaian proses pembelajaran.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diperoleh bahwa perbedaan hasil belajar kedua kelas tidak signifikan. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t terhadap kedua nilai posttest. Hasilnya adalah nilai thitung= 1,7266 sedangkan nilai ttabel pada taraf signifikansi 1% adalah 2,665

dan pada taraf signifikansi 5% adalah 1,9976. Terlihat bahwa nilai thitung < ttabel

baik pada taraf signifikansi 1% maupun 5%.

Beberapa hal yang menyebabkan temuan ini adalah bahwa PBL dan DI mempunyai keunggulan masing-masing yaitu pengajaran keterampilan pemecahan masalah pada PBL dan sistematika proses pembelajaran pada DI, pengaturan jadwal pelajaran, dan faktor kebiasaan. Di Kelas XI IPA 1 yang menggunakan PBL, fisika selalu ditempatkan pada jam pelajaran terakhir dan setelah pelajaran eksakta lainnya seperti kimia, matematika, dan bilogi. Di samping itu, kelas ini belum terbiasa menggunakan PBL, sehingga masih kesulitan mengikuti rangkaian proses pembelajarannya. Oleh karena itu, direkomendasikan agar fisika tidak ditempatkan pada jam pelajaran terakhir dan setelah pelajaran eksakta lainnya. Juga agar dilakukan pembiasaan penerapan PBL terlebih dahulu sebelum penelitian.

MOH NURUDIN (105016300603). Comparison between Achievements of Physics Subject that uses Problem Based Learning and Direct Instruction. S1 Thesis of Physics Education Department, Faculty of Tarbiya and Teaching Training, State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

The research was done in XI IPA 1 class (that used PBL) and XI IPA 2 class (that used DI) of State Islamic Senior High School (MAN) Ciledug, District of Cirebon in Law of Gravitation material lesson. Defining these two classes as sample of research based on purposive sampling technique and homogeneity test of these two classes. The research was done approximately in two months, was begun in September and finished in October, 2009. Instrument these were used in the research are test instrument that is multiple choices achievement test and non-test instrument that is observational sheet. Data that is got from non-test instrument will be analyzed by comparison statistical test, that is comparison between posttest result both of classes, in other side data that is got from observational sheet will be analyzed qualitatively and be used to explain degree of learning process filling.

Based on result of the analysis, we get conclusion that difference between both of posttest result of classes, is not significant. The conclusion is based on result of statistical test of hypothesis that used t test in both of result form classes. The result is, to price is 1.7266, in other side ttable price in degree of significance 1% is 2.665 and in degree of significance 5% is 1.9976. Can be seen that to < ttable price, in degree of significance 1% and 5%

Some things caused this result are PBL and DI have same qualification, PBL teach problem solving skill and DI have systematical learning processes, lesson schedule setting, and habits factor. In XI IPA 1 class that used PBL, physics subject always is placed in last time of lesson schedule and after other exact subjects such as chemistry, mathematics, and biology. In other side, this class is not yet costumed in using PBL, so they still have difficulties to follow processes series of PBL. So, it is recommended that it is better to not place physics subject schedule in last of schedule time and not after others exact subjects.

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT yang telah mengajarkan manusia dengan

qolam, yang mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum diketahuinya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dijadikan sebagai teladan terbaik bagi segenap manusia, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya yang selalu menjaga kemurnian sunnah-nya.

Pemilihan judul skripsi ini didasarkan pada asumsi bahwa belum terdapat penelitian yang membandingkan PBI dan DI, setidaknya itulah yang diketahui peneliti. Dengan asumsi tersebut, maka dengan tekad yang kuat, terlaksanalah penelitian ini, walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya, disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Secara khusus, apresiasi dan terima kasih tersebut disampaikain kepada:

1. Ayahanda KH. Taufik Faqih dan Ibunda Siti Maryam, yang kasih sayangnya kepada peneliti tak terbatas, semoga Allah selalu menyayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Baiq Hana Susanti, M. Sc., Ketua Jurusan Pendidikan IPA FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Dr. Zulfiani, M. Pd., Dosen Pembimbing I dan Ibu Erina Hertanti, M.Si., Dosen Pembimbing II, yang selalu ada ketika peneliti kesulitan dalam penelitian ini.

5. Bapak Drs. Muhdi, Kepala MAN Ciledug Kab. Cirebon, dan Bapak Budi Susetyo, M.Pd., guru mata pelajaran Fisika, yang telah memberikan ijin penelitian dan menjadi konsultan terbaik selama eksperimen, dan seluruh sivitas akademika MAN Ciledug Kab. Cirebon.

6. Kakak dan Adik tercinta: Siti Muyasyaroh dan Muhammad Yusuf, Aep Saefullah dan Ceu I’ah, Iing Sholehuddin dan Nurdianah, Muhammad Tajudin, Siti Hafidhoh, Abdul Mugni, dan Khotimatussa’adah, tempat berkeluh kesah dan sumber inspirasi serta semangat, bagian kehidupan yang tak tergantikan.

7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Cirebon Jakarta Raya (HIMA-CITA) dan Keluarga Mahasiswa Sunan Gunung Djati (KMSGD) Jakarta Raya, rumah kedua bagi peneliti.

8. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2005, yang menjadi keluarga kedua bagi peneliti. Lebih khusus kepada Khaerul Anwar, Samsul Bahri, Arip Rahman Fauzi, Ade Yusman, Amrizaldi, dan Sulaeman.

Atas semuanya semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang lebih baik, jazákum ahsan al-jazâ‟.

Ciputat, November 2009 M

Dzulhijjah 1430 H

Moh. Nurudin

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... vi

DAFTA TABEL ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 5

C. Batasan Masalah ... 5

D. Rumusan Masalah ... 6

E. Tujuan Penelitian ... 6

F. Manfaat Penelitian ... 6

BAB II KAJIAN TEORETIS, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS ... 7

A. Kajian Teoretis ... 7

1. Teori Belajar Konstruktivisme ... 7

a. Konstruktivisme Kognitif Piaget ... 8

b. Konstruktivisme Sosial Vygotsky ... 11

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning, PBL) ... 16

a. Definisi dan Landasan Teori ... 16

b. Karakteristik Utama PBL ... 18

c. Tahapan Pembelajaran PBL ... 21

3. Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction, DI) ... 22

a. Definisi dan Landasan Teori ... 22

b. Komponen-komponen Utama DI ... 27

c. Tahap-tahap Pembelajaran DI ... 30

4. Pengaruh Penerapan Model Pembejalaran dan Hasil Belajar Fisika ... 34

B. Hasil Penelitian yang Relevan ... 38

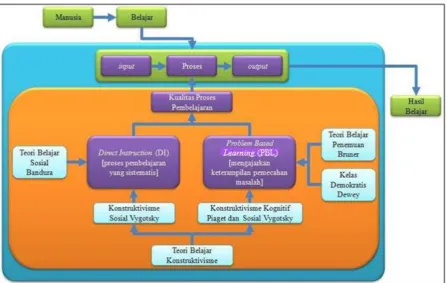

C. Kerangka Pikir ... 41

D. Hipotesis ... 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 44

A. Waktu dan Tempat Penelitian ... 44

B. Metode Penelitian ... 44

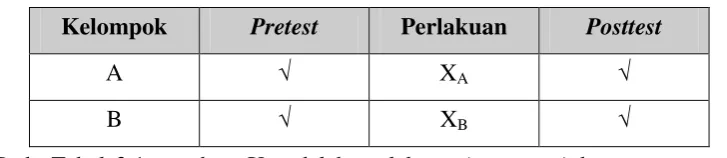

C. Desain Penelitian ... 44

D. Variabel Penelitian ... 45

E. Populasi dan Sampel ... 45

F. Teknik Pengumpulan Data ... 46

G. Instrumen Penelitian ... 46

1. Instrumen Tes ... 46

a. Uji Validitas ... 47

b. Perhitungan Reliabilitas ... 48

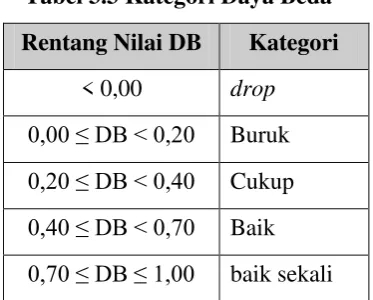

c. Taraf Kesukaran dan Daya Pembeda ... 49

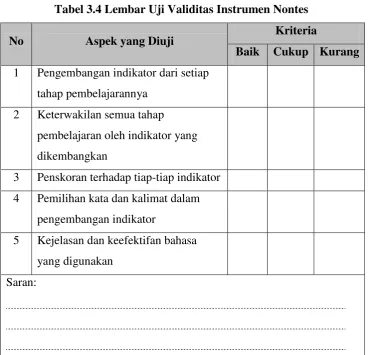

2. Instrumen Nontes ... 52

H. Teknik Analisis Data ... 53

1. Teknik Analisis Data Hasil Belajar ... 53

a. Signifikansi Hasil Belajar ... 53

b. Pengujian Hipotesis ... 54

2. Teknik Analisis Data Hasil Observasi ... 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 58

A. Deskripsi Data ... 58

1. Hasil Pretest ... 58

2. Hasil Posttest ... 60

3. Nilai Normal Gain (N-Gain) ... 63

4. Rekapitulasi ... 67

B. Analisis Data ... 67

1. Uji Prasyarat Analisis Statistik ... 67

a. Uji Normalitas ... 67

b. Uji Homogenitas ... 68

2. Uji Hipotesis ... 69

3. Analisis Data Hasil Observasi ... 69

C. Interpretasi Data ... 71

1. Hasil Pretest ... 71

2. Hasil Posttest ... 72

3. Nilai Normal Gain (N-Gain) ... 73

4. Hasil Uji Hipotesis ... 73

5. Data Hasil Observasi ... 74

D. Pembahasan Hasil Penelitian ... 74

BAB V PENUTUP ... 78

A. Kesimpulan ... 78

B. Saran ... 79

DAFTAR PUSTAKA ... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN ... 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Belajar Menurut Bandura (Teori Belajar Sosial) ... 25

Gambar 2.2 BaganKerangka Pikir ... 42

Gambar 4.1 Diagram Batang Hasil Pretest Kelas XI IPA 1 ... 59

Gambar 4.2 Diagram Batang Hasil Pretest Kelas XI IPA 2 ... 60

Gambar 4.3 Diagram Batang Hasil Posttest Kelas XI IPA 1 ... 61

Gambar 4.4 Diagram Batang Hasil Posttest Kelas XI IPA 2 ... 62

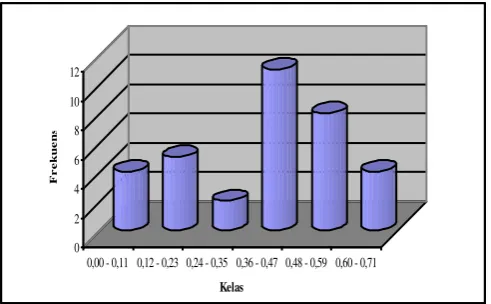

Gambar 4.5 Diagram Batang N-Gain Kelas XI IPA 1 ... 63

Gambar 4.6 Diagram Batang Kategorisasi N-Gain Kelas XI IPA 1 ... 64

Gambar 4.7 Diagram Batang N-Gain Kelas XI IPA 2 ... 65

Gambar 4.8 Diagram Batang Kategorisasi N-Gain Kelas XI IPA 2 ... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Konstruktivisme Kognitif Piaget

dengan Konstruktivisme Sosial Vygotsky ... 14

Tabel 2.2 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah ... 21

Tabel 2.3 Teori Perkembangan Sosial Menurut Bandura ... 26

Tabel 2.4 Tahapan Pembelajaran Direct Instruction (DI) ... 30

Tabel 3.1 Desain Penelitian ... 45

Tabel 3.2 Kategori Derajat Kesukaran ... 50

Tabel 3.3 Kategori Daya Beda ... 51

Tabel 3.4 Lembar Uji Validitas Instrumen Nontes ... 53

Tabel 4.1 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Pretest Kelas XI IPA 1 .... 58

Tabel 4.2 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Pretest Kelas XI IPA 1 ... 59

Tabel 4.3 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Pretest Kelas XI IPA 2 .... 59

Tabel 4.4 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Pretest Kelas XI IPA 2 ... 60

Tabel 4.5 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Posttest Kelas XI IPA 1 ... 61

Tabel 4.6 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Posttest Kelas XI IPA 1 ... 61

Tabel 4.7 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Posttest Kelas XI IPA 2 ... 62

Tabel 4.8 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data Hasil Posttest Kelas XI IPA 2 ... 63

Tabel 4.9 Tabel Distribusi Frekuensi N-Gain Kelas XI IPA 1 ... 63

Tabel 4.10 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data N-Gain Kelas XI IPA 1 ... 64

Tabel 4.11 Kategorisasi N-Gain Kelas XI IPA 1 ... 64

Tabel 4.12 Tabel Distribusi Frekuensi N-Gain Kelas XI IPA 2 ... 62

Tabel 4.13 Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data N-Gain Kelas XI IPA 2 ... 66

Tabel 4.14 Kategorisasi N-Gain Kelas XI IPA 2 ... 66

Tabel 4.15 Rekapitulasi Data Hasil Penelitian ... 67

Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Kai Kuadrat ... 68

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas ... 68

Tabel 4.18 Data Hasil Observasi ... 70 Tabel 4.19 Ketercapaian Proses Pembelajaran pada Setiap Pertemuan . 71

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian orang menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan yang tidak menarik dan membosankan. Padahal belajar akan membuka jendela pemahaman manusia terhadap hakikat segala sesuatu. Dengan belajar, manusia akan dapat memahami hakikat diri, lingkungannya, dan hakikat pencipta diri dan lingkungannya.

Dalam hal ini, fisika dengan beberapa ilmu pengetahuan yang lain menempati urutan pertama bagi manusia dalam memahami hakikat alam semesta. Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) yang di dalamnya dipelajari segala fenomena yang terjadi di alam semesta sebagai lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu, dengan mempelajari fisika berarti juga mempelajari hakikat alam semesta. Di samping itu, dengan mengetahui hakikat termasuk karakteristik alam semesta, manusia dapat menemukan cara-cara dan alat-alat yang dapat membantu untuk mempermudah usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal itu semua, maka sudah seharusnya bahwa fisika harus dipelajari secara menyenangkan. Karena mempelajari fisika berkaitan dengan kehidupan manusia yang menggantungkan hidupnya kepada alam. Fisika ditemukan dan dikembangkan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi manusia terkait dengan kehidupannya. Dari sini, tampak bahwa sebetulnya fisika dianjurkan untuk dipelajari oleh setiap orang.

Namun fakta yang ada di masyarakat adalah sebaliknya. Setidaknya terdapat anggapan bahwa fisika termasuk kelompok mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Pelajaran fisika cenderung dianggap sulit dan membosankan oleh sebagian siswa. Bahkan anggapan ini hampir dimiliki oleh semua orang. Jika ditanyakan kepada seseorang tentang pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan, hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar jawabannya akan menempatkan fisika pada kelompok pertama, yaitu

kelompok mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Hal itu diperkuat oleh pendapat siswa pada Ujian Nasional. Beberapa siswa jurusan IPA pun merasakan bahwa fisika termasuk mata pelajaran yang sulit.1

Dengan mempelajari fisika, sebetulnya dapat lebih mengenal alam sekitar. Pada akhirnya, akan lebih bijaksana dalam melakukan eksplorasi sumber daya alam tanpa melakukan eksploitasi. Permasalahan yang muncul kemudian adalah andaipun siswa mengetahui dan hapal akan konsep fisika yang diajarkan, tetapi hanya sebagian kecilnya saja yang memahami konsep tersebut. Sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan.

Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana biasa diajarkan yaitu dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Padahal para siswa sangat butuh untuk dapat memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja.

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anggapan bahwa fisika itu sulit dan membosankan. Pertama, model pembelajaran yang digunakan guru sangat monoton. Metode ceramah merupakan metode yang secara konsisten digunakan oleh guru dengan urutan menjelaskan, memberi contoh, latihan, dan tugas rumah (PR). Tidak ada variasi metode pembelajaran yang dilakukan guru berdasarkan karakteristik materi pelajaran yang diajarkannya.

Kedua, guru jarang sekali memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan teman sebaya atau dengan guru dalam upaya mengembangkan pemahaman konsep-konsep dan prinsip-prinsip penting.

Ketiga, pengajaran yang dilakukan oleh guru lebih menekankan pada manipulasi matematis, dimulai dengan difinisi konsep, kemudian menyatakannya dengan matematis. Hal ini teramati pula dari catatan-catatan

1

fisika siswa yang tidak jauh berbeda dengan catatan matematik, karena isinya hanya kumpulan rumus-rumus fisika.

Keempat, guru tidak memahami model penyelesaian soal-soal secara sistematis. Ketika mengajarkan pemecahan masalah, guru tidak mulai dengan menganalisis masalah, tidak mendeskripsikannya dalam deskripsi fisika, tidak berusaha untuk menggambarkannya dalam diagram-diagram, namun lebih menekankan pada pencocokan soal-soal dengan rumus yang dihapalkan.

Kelima, guru lebih tertarik pada jawaban siswa yang benar tanpa menganalisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dan prosedur penyelesaiannya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1997, The Cognition and Technology Group at Vanderbilt

mengembangkan sebuah program tentang pembelajaran berbasis masalah (problem based learning, PBL atau problem based instruction, PBI) yang dinamai The Jasper Project. Program ini menyediakan beberapa kaset cakram padat (videodisc) berbasis petualangan yang didesain untuk mengembangkan kemampuan matematika siswa kelas lima ke atas. Ternyata program ini sekaligus dapat membantu siswa untuk menghubungkannya dengan konsep-konsep pelajaran lain. Proyek ini difokuskan pada dua buah petualangan yang membutuhkan penyelesaian masalah. Petualangan pertama berjudul Blueprint of Success dan petualangan kedua berjudul The Big Splash. Di akhir penelitian ini ditemukan sebuah fakta bahwa siswa yang mengikuti program ini mempunyai tingkat motivasi dan kinerja akademik yang lebih baik daripada yang tidak mengikuti program ini.2

Dalam upaya yang serupa, Reynold dan Farell pada tahun 1996 melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian komparasi bertaraf internasional. Salah satu contohnya adalah yang berjudul World Apart Report. Laporan ini menjelaskan perbandingan metode yang digunakan di Inggris dan yang digunakan di Singapura. Para penulis laporan ini menemukan fakta bahwa salah satu faktor yang meyebabkan perbedaan hasil belajar siswa

2

di kedua negara itu adalah penggunaan pengajaran interaktif whole-class yang merupakan salah satu faktor utama Direct Instruction (DI).3

Berdasarkan uraian di atas, maka diasumsikan bahwa kedua pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran dan menjadikan pembelajaran berlangsung menyenangkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan sebuah eksperimen yang mencoba memberikan sebuah solusi bagi permasalahan di atas dengan cara menerapkan model pembelajaran PBL dan DI dan dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan mengubah persepsi siswa terhadap pelajaran fisika menjadi lebih positif.

Pada penelitian ini akan diterapkan dua jenis model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning, PBL) dan model pembelajaran langsung (Direct Instruction, DI). Kedua model pembelajaran ini dianggap akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan pada penjelasan di atas. Hal itu dikarenakan kedua model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang lebih bermakna sehingga dapat membekali siswa dalam menghadapi permasalahan hidup yang akan mereka hadapi dalam kehidupannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Mengapa fisika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan

dibandingkan dengan pelajaran lain?

2. Bagaimana signifikansi peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan berupa penerapan model PBL pada kelompok A dan DI pada kelompok B?

3. Bagaimana perbandingan hasil belajar fisika antara kelompok A yang menggunakan PBL dengan kelompok B yang menggunakan DI?

3

Daniel Muijs dan David Reynolds, Effective Teaching; Evidence and Practice, 2nd Edition

C. Batasan Masalah

Semua permasalahan yang diuraikan di atas tidak mungkin untuk diteliti semua karena keterbatasan penelitian ini. Di samping itu, semua variabel dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk dikontrol semua. Oleh karena itu, dalam penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil belajar fisika yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hasil tes kognitif saja. Ranah kognitif yang dinilai berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Madaus, dkk.4 Ranah kognitif yang akan diukur pada penelitian ini adalah mulai C1 sampai dengan C4.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan model PBL dan DI. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar hanya dijadikan sebagai acuan pengambilan kesimpulan saja.

3. Konsep materi pelajaran yang diberikan kepada masing-masing kelompok selama eksperimen adalah konsep hukum gravitasi yang diajarkan pada semester ganjil kelas XI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perbandingan hasil belajar fisika antara siswa yang menggunakan PBL dengan yang menggunakan DI?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hasil belajar fisika antara yang menggunakan PBL dengan yang menggunakan DI. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk memilih model yang lebih tepat dalam pembelajaran fisika di sekolah.

4

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang terlibat langsung terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan

hasil belajar fisika dan dapat mengurangi kebosanan selama pembelajaran fisika berlangsung.

2. Bagi guru mata pelajaran fisika, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih efektif dalam pembelajaran fisika.

A. Kajian Teoretis

1. Teori Belajar Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan belajar yang menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan lebih baik jika siswa secara aktif membangun (construct) sendiri pengetahuan dan pemahamannya.5 Dalam hal ini, siswa belajar dengan mengembangkan pengetahuan awal yang sudah terlebih dahulu dimilikinya. Dengan bermodalkan pengetahuan awal ini, siswa mencoba membangun sendiri pengetahuan dan pemahamannya didasarkan pada informasi-informasi baru yang diterimanya baik dari lingkungan maupun dari orang-orang yang berada di sekitarnya.

Oleh karena itu, para pakar konstruktivisme (constructivist) yakin bahwa pengetahuan itu tidak mutlak, melainkan dibangun oleh pembelajar berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimilikinya dan pandangannya terhadap dunia di sekitarnya.6 Para pakar konstruktivisme juga mengemukakan bagaimana pengetahuan dapat disusun sehingga dapat dipelajari, yaitu dengan cara para pembelajar sendiri yang harus aktif sehingga pembelajar dapat memilih dan menginterpretasikan informasi yang diperolehnya dari lingkungan di sekitar dirinya.

Konstruktivisme menjelaskan bahwa pemahaman bisa didapat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya, konflik kognitif dapat mendorong seseorang untuk belajar, dan pengetahuan dapat terbentuk ketika siswa menegosiasikan situasi sosial dan mengevaluasi pemahaman individualnya. Terdapat banyak teori yang menjelaskan konstruktivisme.

5

John W Santrock, Educational Psychology, 2nd Edition, (New York: McGraw Hill Companies Inc., 2004), h. 314.

6

Maggi Savin-Baden dan Claire Howell Major, Foundation of Problem-based Learning, (London: SRHE, tt), h. 29.

Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana sebuah pengetahuan dan pemahaman terbentuk pada diri seseorang. Dua di antaranya adalah teori konstruktivisme kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan konstruktivisme sosial yang dijelaskan oleh Lev Vygotsky.

a. Konstruktivisme Kognitif Piaget

Teori konstruktivisme kognitif ini tidak terlepas dengan teori Piaget tentang teori perkembangan kognitif. Dalam penjelasannya mengenai bagaimana pengetahuan terbentuk pada diri seseorang selalu dikaitkan dengan perkembangan kognitifnya. Piaget menyatakan bahwa pembelajaran akan berjalan dengan sukses jika sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Oleh karena itu, konstruktivisme ini disebut dengan konstruktivisme kognitif.

Dalam membangun pemahaman tentang lingkungannya secara aktif, anak-anak menggunakan skema (schema atau scheme, bentuk jamaknya adalah schemata).7 Skema merupakan sebuah konsep atau kerangka kerja (framework) yang menempatkan pikiran seseorang untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Skema dapat berubah dari bentuk yang sangat sederhana (misalnya skema tentang sebuah mobil) sampai bentuk yang sangat kompleks (misalnya skema tentang alam semesta). Piaget tertarik dengan skema-skema dan terfokus dengan bagaimana seorang anak dapat mengorganisasikan pengalaman yang sedang dialaminya menjadi sebuah pengetahuan.

Berkenaan dengan ini, Piaget mengatakan bahwa dua proses yang berperan dalam bagaimana seseorang menggunakan dan mengadaptasi skema adalah asimilasi (assimilation) dan akomodasi (accomodation). Asimilasi berperan ketika seseorang memadukan sebuah pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam hal ini, orang tersebut mengasimilasikan lingkungan ke dalam skema.

7

Di sisi lain, akomodasi berperan ketika seseorang memasukkan dirinya ke dalam informasi baru. Dalam hal ini, orang tersebut memasukkan skema ke dalam lingkungan.

Sebagai contoh, seorang anak berusia delapan tahun diberi sebuah palu dan paku untuk menggantungkan sebuah foto di dinding. Dia tidak pernah menggunakan palu, tetapi dari pengamatannya terhadap orang yang menggunakannya, dia memahami bahwa palu adalah sebuah benda yang dapat digunakan untuk memasukan paku ke dalam dinding dengan cara memegang pegangan palu tersebut dan memukulkan kepala palu ke paku. Berdasarkan hal ini, anak tersebut menyesuaikan perilakunya ke dalam skema yang telah ada (asimilasi). Tetapi palu itu terlalu berat, sehingga ia memegangnya di dekat kepala palu tersebut. Ketika ia mulai memukulkan palu tersebut, ia memukul terlalu keras sehingga paku yang akan dimasukkan ke dalam dinding menjadi bengkok, sehingga pada pukulan berikutnya ia mulai menyesuaikan pukulannya agar paku tidak bengkok lagi. Perilaku ini menunjukkan bahwa ia merefleksikan kemampuannya ke dalam konsep lingkungannya (akomodasi).8 Kedua konsep ini, asimilasi dan akomodasi, merupakan perilaku adaptasi yang dilakukan oleh setiap orang.9

Piaget juga menekankan bahwa untuk membuat pemikiran tentang dunianya, seseorang secara kognitif mengorganisasikan (organize) pengalaman-pengalamannya. Organisasi merupakan konsep yang diusulkan Piaget tentang pengelompokkan perilaku yang terisolasi menuju tingkat yang lebih tinggi, dan merupakan sistem kognitif. Dengan kata lain, organisasi merupakan pengelompokkan atau penyusunan segala sesuatu ke dalam kategori-kategorinya.

8Ibid.,

h. 39 – 40.

9

Penggunaan organisasi akan dapat mengembangkan memori jangka panjang (long-term memory).

Penyaringan dan perbaikan yang terus-menerus terhadap organisasi ini merupakan bagian yang inheren dari pembangunan dan pengembangan pengetahuan. Seorang anak yang mempunyai pengetahuan samar-samar tentang cara bagaimana menggunakan palu sangat mungkin akan mempunyai pengetahuan yang samar-samar pula tentang cara menggunakan alat-alat lain. Setelah mempunyai pengetahuan tentang cara menggunakan salah satu alat tersebut, anak itu akan menghubungkannya dengan cara menggunakan benda-benda lainnya, atau dengan kata lain mengorganisasikan pengetahuannya. Dengan cara yang sama, seorang anak akan terus-menerus memadukan dan mengkoordinasikan cabang-cabang pengetahuan lain yang kadang-kadang berkembang terpisah dan merangkainya menjadi sebuah pengetahuan baru yang terpadu.

Konsep lain berkenaan dengan ini adalah ekuilibrasi

(equalibration). Ekuilibrasi adalah sebuah mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana seorang anak dapat berpindah dari tahap kognitif yang satu ke tahap kognitif berikutnya. Kenaikan tahap kognitif ini terjadi ketika seorang anak mengalami konflik kognitif atau diekulibrium dalam memahami lingkungannya. Piaget yakin bahwa perubahan akibat konflik kognitif ini disebabkan oleh asimilasi atau akomodasi.

tahun), dan formal operational (11–menjelang dewasa).10 Phillips menggolongkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif Piaget menjadi tiga periode, yaitu periode sensorimotor (0 – 2 tahun), periode

concrete operation (2 – 11 tahun), dan periode formal operation (11 – 15 tahun).11

Berkaitan dengan proses pembelajaran, Piaget12 mengemukakan bahwa pembelajaran yang baik harus melibatkan pemberian situasi-situasi sehingga seorang anak dapat secara mandiri melakukan eksperimen atau mencoba segala sesuatu yang terjadi, memanipulasi tanda-tanda, simbol-simbol, mengajukan pertanyaan, dan menemukan sendiri jawabannya, mencocokan yang ia temukan pada suatu saat dengan yang ia temukan pada saat yang lain, dan membandingkan temuannya dengan temuan anak lain. Pernyataan ini sangat berkaitan dan didasarkan dengan konsep Piaget tentang konstruktivisme kognitif dan tahapan-tahapan perkembangan kognitif seseorang.

b. Konstruktivisme Sosial Vygotsky

Sebagaimana Piaget, Vygotsky percaya bahwa seorang anak akan secara aktif membangun sendiri pengetahuannya. Tiga inti pandangan Vygotsky tentang hal ini adalah sebagai berikut.

1. Keterampilan kognitif seorang anak hanya dapat dipahami ketika ketarampilan kognitif tersebut dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan perkembangannya secara terpadu dengan keterampilan kognitif lain yang bersangkutan.

2. Keterampilan-keterampilan kognitif dimediasi dengan kata-kata, bahasa, dan bentuk percakapan sebagai alat psikologis untuk memfasilitasi dan mentransformasikan aktivitas mental.

10

John W Santrock, Op.Cit. h. 40.

11

John Phillips, Jr., Op. Cit. h. xv – xvi.

12

3. Keterampilan-keteramplan kognitif mempunyai asal-usul dalam hubungan sosial dan tersimpan dalam latar belakang sosiokultural. Menurut Vygotsky, melakukan pendekatan perkembangan kognitif berarti memahami fungsi kognitif seorang anak dengan menguji asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk akhir. Sebagai contoh, perilaku mental yang terpisah seperti perilaku menggunakan kemampuan berpidato tidak dapat dipelajari secara baik jika dipelajari secara terpisah, tetapi dapat dievaluasi sebagai salah satu tahap dari proses perkembangan mental.

Klaim kedua Vygotsky tersebut adalah bahwa untuk memahami fungsi-fungsi kognitif, sangat penting untuk menguji alat-alat yang menjadi mediasinya dan selalu memperbaikinya, dalam hal ini Vygotsky yakin bahwa bahasa merupakan alat mediasi kognitif yang paling penting. Alasan tentang anggapan bahwa bahasa merupakan alat mediasi yang terpenting adalah bahwa pada masa anak-anak, bahasa mulai digunakan oleh mereka untuk membantu mereka dalam merencanakan aktivitasnya dan memecahkan masalah.

Berkenaan dengan klaim ketiganya bahwa keterampilan kognitif berasal dari hubungan sosial dan budaya, Vygotsky menggambarkan bahwa perkembangan kognitif seorang anak dapat terinspirasi dari aktivitas-aktivitas sosial dan budaya. Ia yakin bahwa perkembangan memori, perhatian, dan pemikiran meliputi belajar untuk menggunakan temuan yang berkembang di masyarakat, seperti bahasa, sistem matematis, dan strategi memori. Sebagai contoh, dalam sebuah budaya, terdapat cara belajar menghitung dengan menggunakan komputer, mungkin di budaya lain terdapat belajar menghitung dengan menggunakan jari atau menggunakan tasbih. 13

Teori Vygotsky ini didasari oleh ketertarikannya terhadap pandangan bahwa pengetahuan itu tersituasikan (situated) dan

13

terkolaborasi (collaborative). Dalam hal ini, pengetahuan disebarkan melalui orang dan lingkungan yang meliputi benda-benda, artifak, alat, buku, dan komunitas di mana orang tersebut tinggal. Hal ini mengilhami bahwa belajar yang lebih baik adalah belajar dengan orang lain dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu, konstruktivisme yang dikembangkan oleh Vygotsky dinamakan dengan konstruktivisme sosial karena penekanannya pada interaksi sosial dalam pembelajaran.

Ide kunci Vygotsky tentang konstruktivisme sosial ini adalah konsepnya tentang zone of proximal development (ZPD). Menurutnya, seorang anak mempunyai dua tingkat perkembangan, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual adalah penggunaan fungsi intelektual individu suatu saat dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuannya sendiri. Tingkat perkembangan potensial didefinisikan oleh Vygotsky sebagai tingkat seseorang ketika dapat menggunakan fungsi tersebut atau mencapai tingkat itu dengan bantuan orang lain, seperti guru, orang tua, atau teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Zona antara tingkat perkembangan aktual seseorang dengan tingkat perkembangan potensial disebut zona perkembangan terdekat yang didefinisikan sebagai tingkat perkembangan yang sedikit di atas tingkat perkembangan seseorang saat itu.14

ZPD yang diusulkan Vygotsky ini mempunyai batas bawah dan batas atas. Tugas-tugas dalam ZPD terlalu sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan dari orang dewasa atau anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Selama pengalamannya dalam pengajaran verbal dan demonstrasi, seorang anak mengorganisasikan informasi yang ada

14

dalam struktur mentalnya, sehingga pada akhirnya mereka dapat melakukan keterampilan yang dibimbingkan tersebut secara mandiri.15

Konsep yang sangat erat kaitannya dengan ZPD adalah konsep

scaffolding yang diartikan sebagai sebuah cara untuk mengubah tingkatan bimbingan. Setelah sesi rangkaian pembelajaran, seseorang yang mempunyai keterampilan lebih tinggi (guru atau anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi) memberikan sejumlah bimbingan untuk menyesuaikan tingkatan keterampilan pada saat itu. Ketika tugas yang diberikan kepada siswa yang sedang belajar merupakan tugas baru, orang yang mempunyai keterampilan yang lebih tinggi ini menggunakan pengajaran langsung (direct instruction). Setelah kompetensi siswa tersebut bertambah, maka pemberian bimbingan mulai dikurangi.16

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa perbedaan antara teori konstruktivisme kognitif Piaget dan konstruktivisme sosial Vygotsky. Pada tabel berikut ini, disajikan perbandingan antara konstruktivisme kognitif Piaget di satu sisi dan konstruktivisme sosial Vygotsky di sisi lain.

Tabel 2.1 Perbandingan Konstruktivisme Kognitif Piaget dan Konstruktivisme Sosial Vygotsky

Topik yang

dibandingkan Piaget Vygotsky

Konteks sosiokultural

Penekanan yang lebih sedikit

Penekanan yang lebih kuat

Konstruktivisme Konstruktivisme kognitif Konstruktivisme sosial

15

John W Santrock, Op. Cit., h. 52.

Tahapan

Penekanan yang kuat pada tahapan-tahapan (sensorimotor, praopera-sional, kongkrit

operasio-nal, dan formal

operasional

Tidak ada tahapan perkembangan yang diusulkan.

Proses kunci

Skema, asimilasi, akomodasi, operasi, konservasi, klasifikasi, pemikiran deduktif-hipotetik

ZPD, bahasa, diskusi, alat-alat kebudayaan (tools of the culture)

Pandangan terhadap pendidikan

Pendidikan hanya

merupakan perkembangan

keterampilan kognitif anak yang telah ada.

Pendidikan memainkan

peranan sentral,

membantu anak

mempelajari alat-alat kebudayaan.

Implikasi pengajaran

Guru merupakan

fasilitator dan pemandu,

bukan pengarah

(director), menyediakan bimbingan bagi anak untuk mengeksplorasi

dunianya dan

menemukan pengetahuan

Guru merupakan

fasilitator dan pemandu,

bukan pengarah

(director); memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk belajar bersama dengan guru atau teman sejawat yang mempunyai kemampuan lebih tinggi

masalah dan direct instruction (DI) atau pengajaran langsung. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang kedua model pembelajaran tersebut.

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning, PBL)

a. Definisi dan Landasan Teori

Tidak seperti pada pembelajaran konvensional yang memusatkan perhatian pada masalah setelah pemberian instruksi-instruksi dasar pada fakta dan keterampilan, PBL dimulai dengan pengamatan terhadap sebuah masalah, selanjutnya proses pembelajaran dilakukan berkaitan dengan fakta dan keterampilan dalam konteks yang relevan diberikan.

PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.17 PBL menyarankan kepada siswa untuk mencari atau menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. PBL memberikan tantangan kepada siswa untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, siswa lebih diajak untuk membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru sementara pada pembelajaran konvensional, siswa lebih diperlakukan sebagai penerima pengetahuan yang diberikan secara terstruktur oleh seorang guru.

Model pembelajaran berbasis masalah membuat siswa bertanggung jawab pada pembelajaran mereka melalui penyelessaian masalah dan melakukan kegiatan inkuiri dalam rangka mengembangkan proses penalaran. Pembelajaran berbasis masalah lebih menempatkan guru sebagai fasilitator dari pada sebagai sumber. Pembelajaran Berbasis Masalah juga mendukung siswa untuk

17

memperoleh struktur pengetahuan yang terintegrasi dalam masalah dunia nyata, masalah yang akan dihadapi siswa dalam dunia kerja atau profesi, komunitas, dan kehidupan pribadi.18

PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajar (siswa) dengan masalah-masalah praktis, berbentuk ill-structured, atau open ended

melalui stimulus dalam belajar.19 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang dimulai dengan suatu permasalahan yang selanjutnya akan dicarikan solusinya.

Sebagaimana umumnya model-model pembelajaran lain, PBL memiliki beberapa landasan teori khusus yang membedakannya dengan model pembelajaran lain. Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa PBL mempunyai landasan teori utama konstruktivisme, baik itu konstrukvisme kognitif Piaget maupun konstruktivisme sosial Vygotsky. Namun demikian, di samping konstruktivisme, PBL juga dilandasai oleh beberapa teori pembelajaran yang lain. Beberapa di antaranya adalah teori pembelajaran demokratis Dewey dan pembelajaran penemuan Bruner. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Dewey dan Kelas Demokratis

Dewey menggambarkan suatu pandangan tentang pendidikan agar sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah kehidupan nyata. Dewey juga menganjurkan guru untuk mendorong

18Suchaini, “Pembelajaran Berbasis Masalah,” artikel diakses pada tanggal 23 Januari 2009

dari http://suchaini.wordpress.com/2008/12/15/pembelajaran-berbasis-masalah/

19 I Wayan Dasna dan Sutrisno, “Pembelajaran Berbasis Masalah”, artikel diakses pada

siswa terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual sosial.

Pembelajaran di sekolah seharusnya lebih memiliki manfaat daripada abstrak dan pembelajaran yang memiliki manfaat terbaik dapat dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang menarik dan pilihan mereka sendiri. Visi pembelajaran yang berdaya guna atau berpusat pada masalah digerakkan oleh keinginan bawaan siswa untuk menyelidiki secara pribadi situasi yang bermakna secara jelas menghubungkan PBL kontemporer dengan filosofi pendidikan dan pedagogi Dewey.

2. Bruner dan Pembelajaran Penemuannya

Jerome Bruner mengajukan sebuah model pembelajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami struktur atau ide kunci dari suatu disiplin ilmu. Hal ini akan menuntut siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. PBL juga bergantung pada konsep lain dari Bruner, yaitu scaffolding. Bruner memerikan

scaffolding sebagai suatu proses ketika seorang siswa dibantu menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan (scaffolding) dari seorang guru atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Konsep scaffolding

ini sama dengan konsep scaffolding yang diajukan Vygotsky pada teorinya tentang konstruktivisme sosial. 20

b. Karakteristik Utama PBL

PBL memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang membedakannya dengan model pembelajaran lain. I Nyoman Pasek menyebutkan bahwa karakteristik PBL adalah sebagai berikut.

20

a. Pengajuan pertanyaan atau masalah

PBL dimulai dengan pengajuan pertanyaan atau masalah, bukannya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan-keterampilan tertentu. PBL mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan atau masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata dan autentik untuk menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. b. Berfokus pada keterkaitan antardisiplin

Meskipun PBL mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, namun masalah yang dipilih benar-benar nyata. Hal itu dimaksudkan agar dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran.

c. Penyelidikan autentik

PBL menghendaki siswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan.

d. Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya

e. Kerjasama

PBL dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu sama lain. Bentuk kerja sama ini dilakukan paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog serta untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 21

Dengan bahasa yang sedikit berbeda, Warmada mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PBL, yaitu sebagai berikut.

a. Permasalahan atau tugas (triggering problem/question). Permasalahan yang disajikan sebaiknya memenuhi karakteritik sebagai berikut.

1) Tidak mempunyai struktur yang jelas sehingga siswa terdorong untuk membuat sejumlah hipotesis dan mengkaji berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Permasalahan yang kurang berstruktur ini sebaiknya dirancang oleh guru, agar siswa termotivasi dan berkesempatan untuk secara bebas mencari informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

2) Cukup kompleks dan ambigu sehingga siswa terdorong untuk menggunakan strategi-strategi penyelesaian masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti melakukan analisis dan sintesis, evaluasi, dan pembentukan pengetahuan dan pemahaman baru.

3) Bermakna dan berhubungan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka termotivasi untuk mengarahkan dirinya sendiri dan menguji pengetahuan dan pemahaman lama mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut.

21I Nyoman Pasek, “Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Instruction),” artikel

diakses pada tanggal 23 Januari 2009 dari

b. Karakteristik kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan acak antara 5 sampai 8 orang. Pembagian kelompok ini juga harus mempertimbangkan heterogenitas. Kelompok yang baik adalah kelompok yang cukup heterogen.

c. Sumber belajar, yaitu bahan bacaan atau informasi dari nara sumber yang dapat dijadikan acuan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan. Karena bentuk tugas akan memancing beragam pemikiran, maka sumber belajar yang tersedia juga diharapkan cukup bervariasi dan dalam jumlah yang memadai.

d. Waktu kegiatan. Disesuaikan dengan beban kurikulum yang hendak dicapai. Berkaitan dengan hal ini, setiap guru memiliki kebijakan sendiri dalam menyusun waktu kegiatan yang akan dilaksanakan. 22

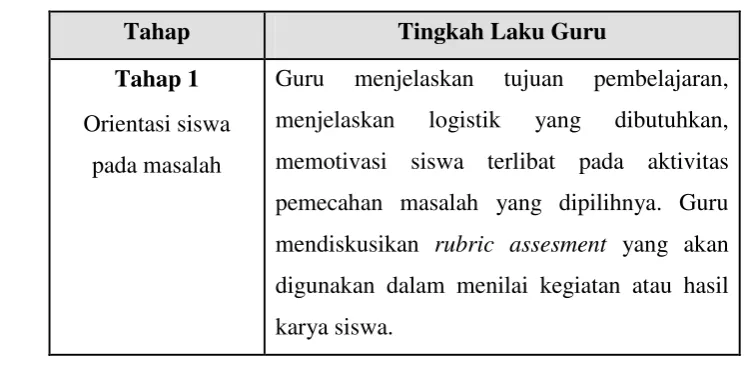

c. Tahapan Pembelajaran PBL

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada PBL ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut ini.23

Tabel 2.2 Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap Tingkah Laku Guru

Tahap 1 Orientasi siswa

pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Guru mendiskusikan rubric assesment yang akan digunakan dalam menilai kegiatan atau hasil karya siswa.

22 I Wayan Warmada, “Problem Based Instruction

(PBI) Berbasis Teknologi Informasi (ICT): prosidingSeminar “Penumbuhan Inovasi Sistem Pembelajaran: Pendekatan Problem-Based Learning Berbasis ICT (Information and Communication Technology)”, 15 Mei 2004 dan

CAFEO-21 (21st Conference of The Asian Federation of Engineering Organization), 22-23 Oktober 2003, h.2-3.

23

I Nyoman Pasek, Op.Cit. dan Diah Mulhayatiah dalam Gelar Dwirahayu, dkk.,

Tahap 2 Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Tahap 3 Membimbing

penyelidikan individu maupun

kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Tahap 4 Mengembangkan

dan menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Tahap 5

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

3. Model Pengajaran Langsung (Direct Instruction, DI) a. Definisi dan Landasan Teori

Pengajaran langsung (Direct Instruction, DI) merupakan salah satu model pengajaran yang banyak digunakan dalam pembelajaran dan termasuk ke dalam kelompok model pengajaran yang efektif.24 Model

Direct Instruction (DI) juga dikenal dengan sebutan model pengajaran aktif (active teaching) yang menunjukkan makna gaya mengajar yang menuntut guru untuk secara aktif melibatkan siswa dalam penyampaian materi pelajaran dengan mengajar secara utuh dan secara langsung.

24

DI merupakan salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang pembelajaran siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap dan selangkah demi selangkah. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu dan dapat diungkapkan dengan kata-kata sedangkan pengetahuan prosedural didefinisikan sebagai pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Sebagai contoh dari kedua macam pengetahuan tersebut adalah konsep tentang tekanan (pressure, p) yang diformulasikan

A

p F. Pengetahuan deklaratif dari contoh ini yaitu definisi tekanan adalah hasil bagi antara gaya dengan luas bidang benda yang dikenai gaya tersebut. Contoh pengetahuan prosedural berkaitan dengan pengetahuan deklaratif tersebut adalah bagaimana memperoleh persamaan tekanan tersebut. 25

DI merupakan model pengajaran yang sangat cocok untuk membantu siswa dalam memperoleh berbagai keterampilan. Salah satu jenis keterampilan yang bisa diperoleh adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu (how to do something) seperti cara menghitung soal matematika, mencocokkan huruf-huruf dengan suara yang berhubungan, menulis ringkasan tentang teks ekspositori, menimbang bahan kimia dengan menggunakan timbangan dua lengan, menentukan garis lintang dan garis bujur dalam sebuah peta, dan memonitor kemampuan membaca seseorang secara komprehensif.26

DI merupakan strategi pengajaran yang berpusat pada guru (teacher centered).27 Berpusat pada guru mempunyai maksud bahwa guru memegang kendali dalam pembelajaran. Dalam hal ini, gurulah yang menentukan topik pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran,

25

Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik: Konsep, Landasan Teoretis-Praktis dan Implementasinya (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 29 – 30.

26

Richard I. Arends, dkk., Exploring Teaching: an Introduction to Education, 2nd Education (New York: McGraw Hill Companies Inc., 2001), h. 194.

27

dan semua aktivitas pembelajaran lainnya. Porsi pengaturan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang demikian besar ini membuat pembelajaran menjadi sangat terstruktur. Pada akhirnya, pencapaian tujuan pembelajaran menjadi sangat terfokus.

Sejumlah besar guru dan siswa menyukai keteraturan dari DI ini. Hal itu dikarenakan pembelajaran menjadi mudah ditebak alurnya sehingga para guru dan siswa dapat lebih mudah memahami pembelajaran. Dari perspektif siswa, guru dapat melakukan perkiraan tentang langkah-langkah pembelajaran selanjutnya secara jelas dan tidak ambigu. Sebaliknya, dari langkah-langkah yang dilakukan oleh guru, siswa dapat memperkirakan langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh guru sehingga siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran.

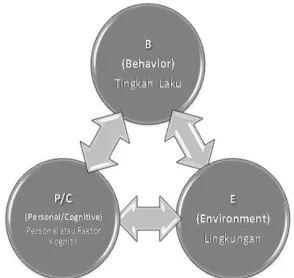

Berbeda dengan PBL yang dilandasi oleh konstruktivisme kognitif Piaget dan konstruktivisme sosial Vygotsky, DI hanya dilandasi oleh konstruktivisme sosial Vygotsky saja. Namun demikian, sama dengan PBL yang dilandasi oleh teori belajar lain selain konstruktivisme, DI juga dilandasi oleh teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog dari Universitas Stanford Amerika Serikat. Teori belajar sosial atau disebut pula sebagai teori kognitif sosial (social cognitive theory) menyatakan bahwa faktor sosial dan faktor kognitif manusia, seperti tingkah laku, memegang peranan penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif siswa dapat melibatkan harapan siswa untuk sukses. Di pihak lain, faktor sosial dapat meliputi pengamatan siswa terhadap tingkah laku orang tuanya.28 Berbeda dengan teori belajar behavioris yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagai refleks otomatis dari stimulus yang diberikan. Teori belajar sosial menyatakan bahwa di samping sebagai hasil dari stimulus yang diberikan, tingkah laku manusia juga dipengaruhi akibat interaksi manusia dengan lingkungannya. Ilustrasi

28

yang menggambarkan hubungan faktor kognitif, sosial (lingkungan), dan tingkah laku ini diperlihatkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Model Belajar Menurut Bandura (Teori Belajar Sosial)

Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor lingkungan akan mempengaruhi tingkah laku, faktor tingkah laku akan mempengaruhi lingkungan, dan faktor kognitif akan mempengaruhi tingkah laku. Begitu pun seterusnya. Bandura menggunakan istilah person (pribadi), sedangkan istilah tambahan kognitif (cognitive) ini merupakan usul dari Santrock karena menurutnya terdapat banyak faktor person yang merupakan faktor kognitif juga.

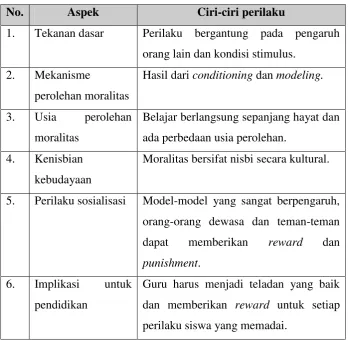

Prinsip belajar yang dikemukakan oleh Bandura tersebut menghasilkan sebuah teori belajar sosial dan moral. Sebagian besar dari yang dipelajari oleh manusia terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian tingkah laku (modeling). Siswa belajar mengubah tingkah lakunya dengan cara memperhatikan bagaimana orang memberikan respons terhadap suatu stimulus.

Pendekatan teori belajar sosial terhadap perkembangan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning (pembiasaan merespons) dan imitation (peniruan).29 Menurut prinsip-prinsip conditioning, prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada

29

dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku-perilaku lainnya. Prosedur tersebut dengan cara memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Pemberian reward

dan punishment akan membantu siswa dalam menentukan pilihan dalam memutuskan perilaku sosial mana yang perlu ia perbuat.

Prosedur lain yang juga penting dan menjadi bagian yang terpadu dengan prosedur-prosedur belajar menurut teori belajar sosial adalah proses imitasi atau peniruan. Siswa seringkali belajar melakukan sesuatu dengan cara meniru perilaku yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya terutama guru dan orang tua. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru dan orang tua sebagai model atau figur bagi perilaku yang diperbuat oleh seseorang. Teori perkembangan sosial menurut Bandura diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Teori Perkembangan Sosial Menurut Bandura

No. Aspek Ciri-ciri perilaku

1. Tekanan dasar Perilaku bergantung pada pengaruh orang lain dan kondisi stimulus.

2. Mekanisme

perolehan moralitas

Hasil dari conditioning dan modeling.

3. Usia perolehan moralitas

Belajar berlangsung sepanjang hayat dan ada perbedaan usia perolehan.

4. Kenisbian kebudayaan

Moralitas bersifat nisbi secara kultural.

5. Perilaku sosialisasi Model-model yang sangat berpengaruh, orang-orang dewasa dan teman-teman dapat memberikan reward dan

punishment. 6. Implikasi untuk

pendidikan

b. Komponen-komponen Utama DI

Sebelumnya sudah diuraikan bahwa untuk mendapatkan DI yang efektif maka pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh. Namun demikian, pembelajaran kelas secara menyeluruh saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan DI berjalan secara efektif, yaitu sebagai berikut..

1. Materi pelajaran yang terstruktur dengan jelas

Kejelasan struktur materi pelajaran akan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dan bagaimana hubungan materi tersebut dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Untuk mendapatkan kejelasan materi pelajaran ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tinjauan ulang (review) dan praktikum terhadap materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Misalnya, pembelajaran dimulai dengan cara pembahasan pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya dan berkaitan dengan materi sebelumnya. Hal ini akan menuntun guru untuk menemukan bagian pelajaran sebelumnya yang telah dikuasai dan yang belum dikuasai siswa. Di samping dapat mengetahui dari mana pelajaran harus dimulai, cara ini juga dapat memberikan petunjuk kepada guru tentang bagian mana yang perlu diulang dari materi pelajaran yang lalu.

2. Kejelasan dan keteraturan presentasi materi pelajaran

Kejelasan dan keteraturan presentasi diperlukan agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Di samping itu, kejelasan dan keteraturan presentasi materi pelajaran dapat mencegah kebosanan siswa dan kehilangan informasi materi pelajaran. Terdapat beberapa cara agar sebuah presentasi materi pelajaran berjalan dengan jelas dan teratur.

a. Model deduktif dan induktif. Presentasi yang menggunakan cara deduktif diawali dengan penjelasan prinsip-prinsip umum kemudian dilanjutkan dengan contoh-contoh yang lebih detail dan terperinci. Sebaliknya, cara induktif yaitu presentasi yang diawali dengan contoh-contoh nyata yang sering dihadapi siswa dan berlanjut kepada prinsip-prinsip umum.

b. Part-whole format. Materi pelajaran yang akan disampaikan diperkenalkan dalam bentuk yang paling umum, kemudian dibagi ke dalam bagian-bagian yang dapat dibedakan dengan mudah. Guru harus meyakinkan bahwa bagian-bagian tersebut secara jelas dan eksplisit berhubungan dengan materi pelajaran secara keseluruhan.

c. Sequential Ordering. Materi pelajaran disampaikan dengan cara menjelaskan hubungannya dengan kehidupan nyata. Metode ini biasanya digunakan dalam menjelaskan hukum-hukum matematika dengan cara memberikan contoh pada soal-soal cerita.

d. Combinational Relationship. Dalam metode ini, guru menjelaskan secara bersama unsur-unsur yang berhubungan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.

3. Penentuan langkah-langkah pembelajaran

Penentuan langkah-langkah pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan DI di samping beberapa bagian lain. Terdapat dua pendapat yang bertentangan dalam penentuan langkah-langkah pembelajaran ini. Pendapat pertama manyatakan bahwa sebaiknya DI dilaksanakan secara cepat. Hal ini dimaksudkan agar momentum pembelajaran dapat tetap terpelihara dan semakin banyak materi pelajaran yang disampaikan. Namun dalam kondisi lain, misalnya untuk siswa dengan kemampuan yang lebih rendah, disarankan untuk melaksanakan DI dengan lebih lambat agar siswa dapat mengikuti semua kegiatan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, guru harus melakukan pengamatan di awal pembelajaran untuk menentukan langkah pembelajaran mana yang harus diterapkan di kelas tersebut.

4. Pemodelan

Pemodelan akan menjadikan pembelajaran DI menjadi efektif. Pemodelan berarti mendemonstrasikan materi pelajaran kepada siswa. Pemodelan ini akan lebih efektif dari pada hanya penjelasan verbal belaka, terutama bagi siswa yang lebih muda.

5. Penggunaan peta konsep

yang lainnya. Penggunaan peta konsep ini terutama berguna untuk pelajaran yang lebih kompleks.

6. Pertanyaan interaktif

Bagian terpenting dalam DI adalah penyelenggaraan forum pertanyaan interaktif. Hal ini berhubungan dengan efektivitas suatu pembelajaran yang dilakukan. 30

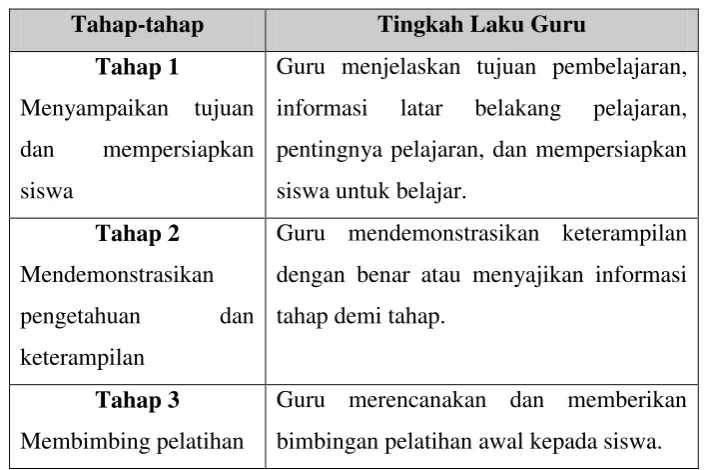

c. Tahap-tahap Pembelajaran DI

Pada DI terdapat lima tahap pembelajaran yang sangat penting. Pembelajaran diawali dengan penjelasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta latar belakang pembelajarannya. Berikutnya, guru mempersiapkan siswa untuk menerima penjelasan dari guru. DI dapat berupa ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktikum, atau kerja kelompok. DI digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran DI.31

Tabel 2.4 Tahapan Pembelajaran Direct Isntruction (DI)

Tahap-tahap Tingkah Laku Guru

Tahap 1

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar.

Tahap 2 Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap.

Tahap 3 Membimbing pelatihan

Guru merencanakan dan memberikan bimbingan pelatihan awal kepada siswa.

30

Daniel Muijs dan David Reynolds, Lop. Cit. h. 30 – 32.

31

Tahap 4

Memeriksa pemahaman siswa dan memberikan umpan balik

Guru memeriksa keberhasilan siswa dalam melakukan tugas dan memberi umpan balik terhadap pekerjaan siswa.

Tahap 5

Memberikan kesem-patan kepada siswa untuk latihan lanjutan dan penerapan

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada penerapan atas situasi yang lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari.

Penjelasan dari tiap-tiap tahap DI diuraikan berikut ini. a. Tahap penyampaian tujuan dan persiapan siswa

Tujuan merupakan langkah awal untuk menarik dan memusatkan perhatian siswa dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pelajaran itu. Oleh karena itu, siswa perlu mengetahui dengan jelas mengapa mereka perlu berperan serta dalam pembelajaran dan mereka juga perlu mengetahui tentang apa yang akan mereka dapat setelah pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan melalui rangkuman rencana pembelajaran dengan cara menuliskannya di papan tulis atau menempelkannya pada papan buletin atau sejenisnya yang berisi tahap-tahap pembelajaran dan alokasi waktu yang disediakan untuk setiap tahap.

b. Tahap presentasi dan demonstrasi

Kejelasan presentasi materi pelajaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Beberapa metode demonstrasi seperti telah diuraikan sebelumnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Demonstrasi juga memegang peranan penting dalam DI. Hal ini didasarkan pada asumsi teori belajar sosial yang menyatakan bahwa sebagian besar yang dipelajari berasal dari mengamati orang lain melalui imitation dan

conditioning. Agar demonstrasi berjalan dengan baik, guru perlu dengan sepenuhnya menguasai konsep atau keterampilan yang akan didemonstrasikan dan berlatih melakukan demonstrasi untuk menguasai komponen-komponennya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah memastikan siswa agar mengikuti demonstrasi yang dilakukan dengan benar.

c. Tahap pemberian bimbingan pelatihan

Hal ini dimaksudkan agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa secara aktif dalam pelatihan akan meningkatkan retensi siswa, membuat belajar berlangsung dengan lancar, dan memungkinkan siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah diperoleh pada situasi yang baru. Untuk mendapatkan pelatihan yang efektif, sebaiknya guru memperhatikan beberapa hal berikut ini.

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan latihan singkat dan bermakna.

2) Memberikan pelatihan kepada siswa sampai mereka benar-benar menguasi konsep dan keterampilan yang sedang dipelajari. 3) Berhati-hati dalam pemberian latihan berkelanjutan karena