UJI ADSORPSI ION LOGAM Mn(II) DAN Cr(III) MENGGUNAKAN LIMBAH KULIT PISANG

PROPOSAL PENELITIAN

Disajikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metode penelitian kimia

Progam Studi Kimia

Oleh :

Mariyanti Darmadinata 4311413017

JURUSAN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pisang (Musa Paradisiaca) meruapakan tanaman buah-buahan yang tumbuh dan tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan penghasil pisang terbesar di Asia. Produksinya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia, pada tahun 2008 produksi buah pisang mencapai 6.004.615 ton. Produksi pisang di Jawa Timur mencapai 1.313.935 ton dan menduduki peringkat pertama terbesar di Indonesia kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 1.082.070 ton dan Jawa tengah sebanyak 831.158 ton. Potensi ketersediaan pisang yang cukup melimpah inilah yang turut menhasilkan limbah dan merupakan salah satu limbah biomassa hasil kegiatan pertanian yang melimpah sebagai hasil samping komoditas buah pisang. Kulit pisang yang merupakan bahan buangan atau limbah buah pisang yang bagian dari buah pisang yang cukup banyak jumlahnya. Umumnya kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah dari kulit pisang cukup banyak yaitu sekitar 1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. Limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai absorben ion logam berat.

2010), optimasi krom(VI) dengan ampas daun the (Camellia sinensis) menggunakan metode spektrofotometri (Abriagni, 2011), kulit pisang sebagai absorben penjernih limbah logam Cr (Anggraini,2012), studi adsorpsi ion logam Cr(III) menggunakan kulit pisang kepok (Musa normalis L.) (Wattimury, 2012), penelitian selanjutnya yaitu modifikasi limbah kulit pisang untuk absorben ion logam Mn(II) dan Cr(IV) oleh Suhartini, 2012 dimana dalam penelitiannya Bubuk Kulit Pisang (BKP) dimodifikasi dilakukan dengan mengikat silang polisakarida yang terdapat pada kulit pisang menggunakan Epiklorohidrin (Epi) sebagai zat pengikat silang dengan inisiator sinar gamma dari sumber Cobalt 60. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis radiasi radiasi optimum pada bubuk kulit pisang hasil modifikasi (BKP-Epi) dicapai pada dosis 10 kGy dengan konsentrasi Epi 10% ini menunjukkan kemampuan BKP-Epi dalam menyerap ion logam Mn(II) meningkat 160%, BKP-Epi dalam menyerap logam Cr(VI) menurun sebesar 43,10%. Terdapat perbaikan terhadap ketahanan asam pada BKP-Epi yang ditunjukkan dengan penurunan kerusakan BKP-Epi sebesar 104,44%. Analisis Fourier Transform-Infra Red (FT-IR) menunjukkan pergeseran bilangan gelombang puncak sebelum dan sesudah iradiasi, menandakan terjadinya reaksi ikatan silang pada polisakarida tersebut.

Secara umum kulit pisang banyak mengandung karbohidrat, air, vitamin C, kalium, anti-oksidan, kalsium, vitamin B, lemak protein, beragam vitamin B kompleks diantaranya vitamin B6, minyak nabati, serat, serotonin. Kulit pisang memiliki banyak manfaat diantanya dapat memisahkan logam berat dari limbah industri.

Van der Walls. Hal ini yang menyebabkan kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bioadsorben logam berat. (Janelle, 2004 dalam Suhartini,2012)

Dalam bukanya Sutrasono, 2008 mengatakan bahwa terdapat alternatif lain untuk memisahkan krom dari limbah industri yaitu dengan menggunakan metode bioadsorpsi. Merupakan metode yang sangat menjanjikan untuk mengolah buangan industri, terutama karena harganya yang murah dan memiliki kapasitas penyerapan yang tinggi. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan menggunakan bahan alternatif yaitu berbahan kulit pisang.

1.2 Peruumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi NaOH dalam proses aktivasi kulit pisang terhadap kemampuan adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III)?

2. Bagaimana pengaruh pH larutan terhadap kemampuan kulit pisang adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III)?

3. Bagaimana pola kinetik adsopsi ion Mn(II) dan ion Cr(III) menggunakan kulit pisang?

4. Bagaimana penentuan kapasitas adsorpsi kulit pisang terhadap ion Mn(II) dan ion Cr(III)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dalam proses aktivasi kulit pisang terhadap kemampuan adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

2. Untuk mengetahui pengaruh pH larutan terhadap kemampuan kulit pisang adsopsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

4. Untuk mengetahui penentuan kapasitas adsorpsi kulit pisang terhadap ion Mn(II) dan ion Cr(III).

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan:

1. Diperolehnya bahan adsorben ion Mn(II) dan ion Cr(III) yang dikembangkan dari material limbah;

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bawha kulit pisang dapat di manfaatkan dalam menangani pencemaran logam Mn dan Cr;

3. Bahan adsorben dapat dijadikan sebagai briket (bahan bakar), dan;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tanaman Pisang

Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan terna raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaceace. Beberapa jenisnya (Musa acuminata, M. Balbisiana, dan M. paradisiaca). Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari, yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi (karbohidrat) dan mineral, terutama kalium.

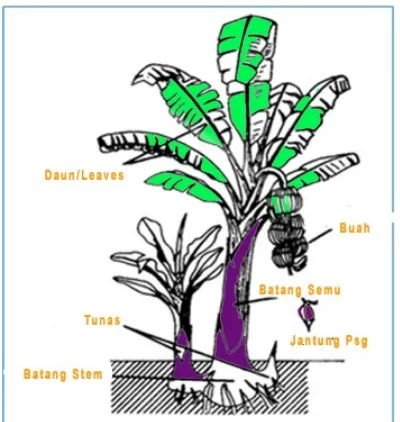

2.1.1 Morfologi tanaman Pisang

Pisang merupakan tanaman monokotil dan herba perennial yang dikembangbiakkan dengan cara vegetatif. Jenis-jenis pisang yang ada memiliki perbedaan morfologi yang memberikan variasi dalam kultivar pisang sehingga dari karakter tersebut dapat membedakan jenis pisang dari beberapa kultivar, meskipun tanaman belum dewasa dan berbuah (UNCST, 2007)

Variasi dalam kultur pisang, diantaranya dari warna buah, warna batang, bentuk daun, bentuk buah dan masih banyak lagi karakter yang membedakan diantara kultivar pisang. Adapun morfologi dari tanaman pisang, antara lain:

a. Akar

Akar utama memiliki ketebalan sekitar 5-8 mm berwarna putih ketika baru dan sehat. Akar pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar ini berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada dibagian bawah tanah sampai kedalaman 75-150 cm, sedangkan akar yang berada di bagian samping umbi batang tumbuh ke samping atau mendatar. Dalam perkembangannya akar sampai mencapai 4-5 meter (Satuhu & Supriyadi, 1999).

b. Batang

Batang pisang merupakan batang semu yang ternyata brupa lembaran daun yang saling tumbuh tindih dengan daun baru dan akhirnya bunga muncul dari bagian tengah (Mudita, 2012). Batang sejati pada tanaman pisang sebagian atau keseluruhan ada di bawah tanah yang disebut rhizom yang akan muncul pada saat bunga terbentuk. Rhizom merupakan organ penting yang mendukung pertumbuhan tandan buah dan perkembangan anakan (Robinson & Walkers, 1999).

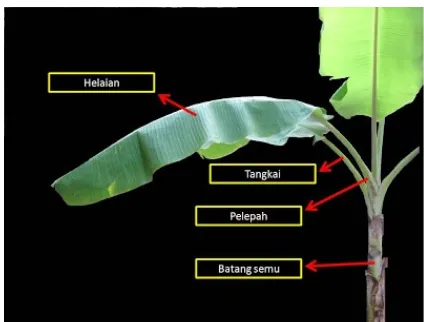

c. Daun

Gambar 2.2. Bagian-bagian Daun

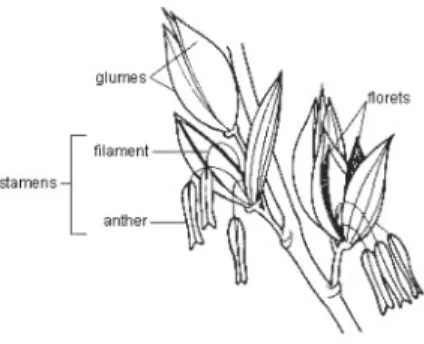

d. Bunga

Bunga terdiri dari kumpulan dua garis bunga yang terdiri dari gabungan bunga betina dan jantan yang tersusun dalam kelompok, bunga tertutupi oleh bractea merah kecoklatan. Braktea dan bunga tersusun secara spiral sehingga membentuk bunga yang berukuran besar (UNCST, 2007). Sebagian besar dari kultivar pisang, braktea memiliki warna yang bervariasi, warna permukaan luar dalam berwarna kuning kemerahan hingga ungu (Javed et al, 2001: Siddiqah, 2002).

Gambar 2.3. Bunga pisang dan bagian-bagiannya

e. Buah

Pada umumnya buah pisang berkembang tanpa pembuahan (partenokarpi) dan tidak mengandung biji. Ukuran panjang dan lebarnya 6-35 cm x 2.5-5 cm. bentuk buah beranekaragam sesuai dengan jenisnya, ada yang bentuknya membengkok, sedikit lurus dan lurus. Warna buah hijau, kuning atau coklat (Rozyandra, 2004). Buah pisang tersusun dalam tandan. Tiap tandan terdiri atas beberapa sisir dan tiap sisir terdapat 6-22 buah pisang atau tergantung pada varietasnya (Candra, 2003; Rukmana, 1999).

f. Anakan Pisang

Pertumbuhan anakan pisang dimulai dari mata tunas yang ada pada bonggolnya. Bila kandungan air tanah mencukupi tunas akan tumbuh menjadi dewasa. Pada umumnya tunas tumbuh dari bonggol bagian atas, sehingga anakan pisang semakin mendekati permukaan tanah akibatnya pertumbuhan anakan lambat karena akar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Mudita, 2012; Rozyandra, 2004)

Gambar 2.4. Anakan pisang

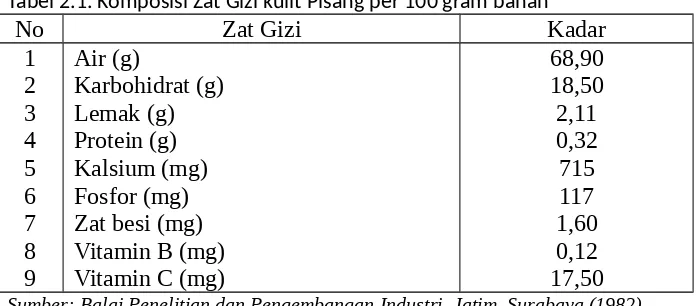

2.1.2 Kandungan Kimia dalam Kulit Pisang

Pisang termasuk salah satu buah yang mudah dijumpai di mana-mana. Indonesia memang negara tropis dan buah pisang adalah salah satu komoditas tanaman yang tumbuh subur di daerah tropis. Karena melimpah, buah pisang dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Secara umum, kulit pisang banyak mengandung karbohidrat, air, vitamin C, kalium, lutein, anti-oksidan, kalsium, vitamin B, lemak, protein, beragam vitamin B kompleks di antaranya vitamin B6, minyak nabati, serat, sirotonin dan banyak lagi lainnya. Dengan produktivitas yang tinggi maka jumlah kulit pisang bertambah. Jumlah limbah yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.

karbohidrat dan lipid. Khrom bersama dengan insulin memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Kekurangan khrom dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan toleransi glukosa. Umumnya masyarakat hanya memakan buahnya saja dan membuang kulit pisang begitu saja. Hasil analisi kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu 68,90% dan karbohidrat sebesar 18,50%. Komposisi zat gizi kulit pisang dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1. Komposisi Zat Gizi kulit Pisang per 100 gram bahan

No Zat Gizi Kadar

Sumber: Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Jatim, Surabaya (1982).

Karbohidrat atau Hidrat Arang yang dikandung oleh kulit pisang adalah amilum. Amilum atau pati ialah jenis polisakarida karbohidrat (karbohidrat kompleks). Amilum (pati) tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Amilum merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa di seluruh penduduk dunia, terutama di negara berkembang oleh karena di konsumsi sebagai bahan makanan pokok. Disamping bahan pangan kaya akan amilum juga mengandung protein, vitamin, serat dan beberapa zat gizi penting lainnya (Johari dan Rahmawati, 2006).

polisakarida karbohidrat kulit pisang adalah gugus hidroksil (-OH). Ikatan yang terjadi antara ion logam dengan gugus (-OH) pada polisakarida ini dapat terjadi melalui ikatan hidrogen dan gaya Van der Walls. Hal ini yang menyebabkan kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bioadsorben logam berat. (Janelle, 2004 dalam Suhartini,2012)

2.2 Adsorpsi

Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan, maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan (zat penyerap, adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat penyerap, adsorbat) (Majid, 2001) pada permukaannya. Berbeda dengan absorbsi yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan (Sukardjo,1990)

Adsorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut (soluble) yang ada dalam larutan, oleh permukaan zat atau benda penyerap. Definisi ini menyatakan adsorpsi sebagai suatu peristiwa penyerapan pada lapisan permukaan atau antar fasa, di mana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengadsorpsi atau adsorben. Adsorpsi dibedakan menjadi dua jenis yaitu adsorpsi fisika (disebabkan oleh gaya Van Der Walls, penyebab terjadinya kondensasi gas untuk membentuk cairan) yang ada pada permukaan adsorben) dan adsorpsi kimia (terjadi reaksi antara zat yang diserap dengan adsorben, banyaknya zat yang teradsorpsi tergantung pada sifat khas zat padatnya yang merupakan fungsi tekanan dan suhu) (Baba, 1999).

Menurut Giels dalam Widodo (2003), gaya-gaya yang bekerja dalam serapan larutan adalah sebagai berikut:

a. Gaya tarik Van Der Waals b. Ikatan Hidrogen

d. Ikatan Kovalen

2.3 Ikatan Antara Logam dan Selulosa

Reaksi crosslinking merupakan suatu reaksi ikatan silang pada polisakarida. Ikatan silang yang terbentuk pada senyawa polisakarida dengan pereaksi multifungsional umumnya merupakan ikatan ester yang menjembatani atau menghubungkan dua gugus hidroksil pada molekul polisakarida. Reaksi ikatan silang dapat memperkuat ikatan hidrogen dalam granula polisakarida melalui ikatan silang kimia yang berfungsi sebagai jembatan antar moleku (Catton, 1989).

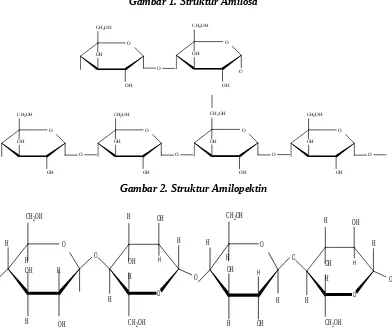

Polisakarida merupakan komposisi utama kulit pisang. Polisakarida yang terdapat pada kulit pisang sebagian besar terdiri dari amilosa, amilopektin, dan selulosa. Amilosa mrupakan polisakarida yang terdiri dari polimer rantai lurus

yang dibangun oleh ikatan -(1,4)-glikosidik dan pada setiap rantai terdapat 500 unit D-glukosa hingga 2000 unit D-glukosa. Amilopektin adalah polisakarida

terdiri dari polimer terdiri dari polimer berantai cabang dengan ikatan -(1,6)-glikosidik di tempat percabangannya. Seyiap cabang terdiri atas 25 unit hingga 30 unit D-glukosa. Amilopektin merupakan molekul paling dominan dalam pati. Dalam granula pati rantai amilopektin mempunyai keteraturan susunan. Selulosa

merupakan polisakarida yang terdiri 1,4 dari poli glukosa, dengan berat molekulsangat besar. Unit ulangan dari polimer selulosa terikat melalui ikatan glikosida yang mengakibatkan struktur tersebut juga menimbulkan ikatan hidrogen secara intra dan intermolekul.

Gambar 1. Struktur Amilosa

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria-kriteria yang sama dengan logam-logam lain. Perbedaannya terletak dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini berikatan dan atau masuk ke dalam tubuh organisme hidup. (Heryanto, 2004)

dapat bersifat racun dan berbahaya, seperti merkuri atau air raksa (Hg), Kadmium (Cd), Arsen (As), Kromium (Cr), Talium (Ti), dan timbal (Pb).

Karakteristik dari kelompok logam berat menurut Murply (1981) adalah sebagai berikut:

a. Memiliki spesifikasi graviti yang sangat besar (lebih besar dari 4).

b. Mempunyai nomor atom 22-34 dan 40-50 serta unsur-unsur Lantanida dan Aktinida.

c. Mempunyai respon biokimia khas (spesifik) pada organisme hidup.

Nieboer dan Richardson, 1980 menggunakan istilah logam berat untuk menggantikan pengelompokan ion-ion logam ke dalam 3 kelompok biologi dan kimia (bio-kimia). Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulakan efek-efek khusus pada makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa semua logam berat dapat menjadi bahan racun yang akan meracuni tubuh makhluk hidup. Logam berat dalam jumlah kecil dibutuhkan atau belum berbahaya bagi manusia. Seperti gangguan pada pencernaan (As), meracuni syaraf (Pb dan Hg), kanker kulit atau gangguan pernapasan (Cr) seperti diutarakan oleh Pikukuh, 1985 dan mengganggu kualitas air minum (Fe, Mn dan Zn) (Widyanto, 1977)

2.4.1 Logam Kromium dan Mangan

baterai, cat, industri pelapisan, pewarna, dan tofografi) dan dari pembakaran serta mobilisasi bahan-bahan bakar (Rama, 1990). Berbagai metode seperti penukar ion, penyerapan dengan karbon aktif, dan pengendapan secara elektrolisis telah dilakukan untuk menyerap bahan pencemar beracun dari limbah, tetapi cara ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi dalam pengoperasiannya (Wurzbrug, 1989 dalam Suhartini, 2012)

2.5 Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Pada pengukuran menggunakan spektrofotometer ini, metoda yang sering digunakan disebut dengan spektrofotometri (Hendayana dalam Hidayah, 2013)

Spektrofotometer bekerja pada prinsip penyerapan gelombang cahaya (radiasi) yang dilewatkan pada suatu larutan. Spektrofotometer yang digunakan adalah visibel atau menggunakan cahaya tampak, yang panjang gelombang optimum dicari untuk mengetahui seberapa besar energi cahaya tertinggi yang diserap oleh larutan (Hendayana, dalam Hidayah 2013)

Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk pengukuran kuantitatif yaitu besarnya energi yang diserap oleh larutan sebanding dengan konsentrasi dan tebal larutan. Hubungan ini dapat dituliskan dengan persamaan Lambert Beer

A= a b c ……… (1)

Dengan A adalah adsorbansi, a adalah koefisien adsorpsi (adsorpsivitas), b adalah ketebalan sampel, dan c adalah konsentrasi molekul sampel (larutan) (Hendayana dalam Hidayah, 2013)

Spektrofotometri serapan atom adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi atom-atom logam dalam fase gas. Metode ini seringkali mengandalkan nyala untuk mengubah logam dalam larutan sampel menjadi atom-atom logam berbentuk gas yang digunakan untuk analisis kuantitatif dari logam dalam sampel (Rohman, 2007). Prinsip dari spektrofotometri adalah terjadinya interaksi antara energi dan materi. Pada spektroskopi serapan atom terjadi penyerapan energi oleh atom sehingga atom mengalami transisi elektronik dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Dalam metode ini, analisa didasarkan pada pengukuran intesitas sinar yang diserap oleh atom sehingga terjadi eksitasi. Untuk dapat terjadinya proses absorbsi atom diperlukan sumber radiasi monokromatik dan alat untuk menguapkan sampel sehingga diperoleh atom dalam keadaan dasar dari unsur yang diinginkan. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode analisis yang tepat untuk analisis analit terutama logam-logam dengan konsentrasi rendah (Pecsok, 1976). Spektrofotometri serapan atom (SSA) didasarkan pada absorbsi atom pada suatu unsur yang dapat mengabsorpsi energi pada panjang gelombang tertentu. Banyak energi sinar yang diabsorpsi berbanding lurus dengan jumlah atom yang mengabsorpsi. Atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton bermuatan 20 positif dan neutron berupa partikel netral, dimana inti atom dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang memiliki tingkat energi berbeda. Jika energi diabsorpsi oleh atom, maka elektron yang berada paling luar (elektron valensi) akan tereksitasi dari keadaan dasar atau tingkat energi yang lebih rendah (ground state) ke keadaan tereksitasi yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi (excited site). Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron ke tingkat energi tertentu dikenal sebagai potensial eksitasi untuk tingkat energi itu. Pada waktu kembali ke keadaan dasar, elektron melepaskan energi panas atau energi sinar (Clark, 1979).

2.6 Hipotesis Penelitian

Ha : Ada pengaruh konsentrasi NaOH dalam proses aktivasi kulit pisang terhadap kemampuan adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

2. Ho : Tidak ada pengaruh pH larutan terhadap kemampuan kulit pisang adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

Ha : Ada pengaruh larutan pH larutan terhadap kemampuan kulit pisang adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

3. Ho : Tidak dapat menggunakan metode ekstraksi dengan variansi pH campuran larutan dilanjutkan dengan uji SSA untuk menentukan pola kinetik adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III) menggunakan kulit pisang.

Ha : Dapat menggunakan metode ekstraksi dengan variansi pH campuran larutan dilanjutkan dengan uji SSA untuk menentukan pola kinetik adsorpsi ion Mn(II) dan ion Cr(III).

4. Ho : Tidak dapat menggunakan metode ekstraksi dengan variansi konsentrasi dilanjutkan dengan uji SSA untuk menentukan kapasitas adsorpsi kulit pisang terhadap ion Mn(II) dan Cr(III)

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi buah pisang.

3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi buah pisang yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah cuplikan dari kulit buah pisang yang dijual di pasar Bojonegoro Jawa Timur.

3.3 Variabel penelitian

Variabel dari penelitian ini meliputi variabel terikat, variabel bebas, dan variabel terkendali.

3.3.1 Variabel terikat adalah variabel yang menjadi titik pusat penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kulit pisang, adsorben.

3.3.2 Variabel bebas adalah variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivasi, pH, kinetika adsorpsi, kapasitas adsorpsi.

3.3.3 Variabel terkendali adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi uji stabilitas selama penelitian. Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah, sinar lampu, umur pisang, dan berat buah pisang. 3.4 Waktu dan Tempat

3.5 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah oven, labu ukur, piipet tetes, pipiet ukur, penangas magnet stirer, kertas saring whatman 41, deksikator, gelas ukur, tapisan 100 mesh, blender merk miyako, neraca analitik, stopwatch, kertas pH, SSA merk shimadzu AA-630. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah NaOH, kulit pisang, Cr(NO3)3, MnSO4, aquades.

3.6 Prosedur Penelitian

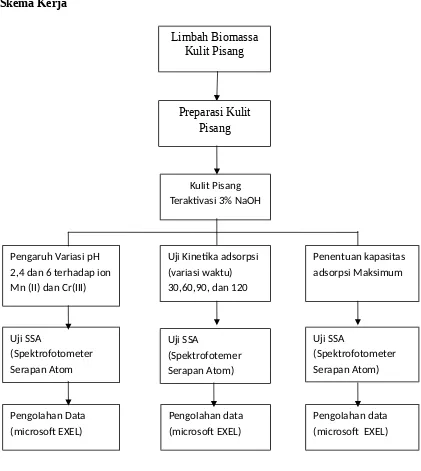

Pada penelitian ini, proses adsorpsi ion logam krom dan ion logam mangan akan dilakukan menggunakan absorben berupa serbuk yang berasal dari kulit pisang teraktivasi.

Eksperimen yang dilakukan dibagi menjadi lima bagian, yaitu preparasi adsorben, aktivasi NaOH 3%, pengaruh pH yaitu 2,4, dan 6, uji kinetika adsorpsi, dan penentuan kapasitas adsorpsi maksimum.

3.7 Prosedur Eksperimen 3.7.1 Preparasi Kulit Pisang

Preparasi adsorben yang berasal dari kulit pisang kemudian dipotong halus lalu dikeringkan pada suhu 60-70˚C selama 6 jam, diangin-anginkan dan di blender hingga halus agar dapat dilakukan pengayakan menggunakan ukuran 100 mesh, sehingga didapat sampel kulit pisang tanpa aktivasi. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam deksikator.

3.7.2 Kulit Pisang teraktivasi NaOH 3%

60˚C dan dilakukan pengayakan menggunakan ukuran 100 mesh. Sehingga diperoleh sampel kulit pisang teraktivasi.

3.7.3 Pengaruh Variasi pH trhadap ion Mn (II) dan ion Cr (III) menggunakan kulit pisang teraktivasi NaOH. (Santi, dalam Wattimury, 2012)

Pembuatan sederet larutan Mn (II) dan Cr (III) dengan konsentrasi 50mg/L sebanyak 75 ml dengan pH diatur berturut-turut menjadi 2, 4, dan 6. Masing-masing larutan tambahkan sampel kulit pisang teraktivasi NaOH sebanyak 0,5 g. selanjutnya beker glas yang berisi larutan uji dan sampel diaduk menggunakan magnet stirer selama ± 2jam, lalu didiamkan selama 30 menit, kemudian larutan dipisahkan dengan penyaringan. Hasil penyaringan diuji menggunakan AAS. 3.7.4 Uji Kinetika Adsorbsi ion Mn (II) dan Cr (III) menggunakan kulit pisang teraktivasi NaOH. (Santi, dalam Wattimury, 2012)

Sampel kulit pisang teraktivasi NaOH 3%. Sebanyak 0,5 g ditambahkan ke dalam larutan Mn (II) dan Cr (III) dengan konsentrasi masing-masing 50 mg/L sebnayk 75 ml dengan pH optimum (berdasarkan hasil pada perlakuan pengaruh pH), selanjutnya dilakukan pengadukan menggunakan magnet stirer, pada interval waktu berturut-turut 30, 60, 90, dan 120 enit, dan disaring. Hasil penyaringan diuji menggunakan AAS.

3.7.5 Penentuan Kapasitas Adsorpsi maksimum kulit pisang teraktivasi NaOH. (Santi, dalam Wattimury, 2012)

Skema Kerja

Tabel C.1. Aktivasi Kulit Pisang Menggunakan NaOH 3% Berdasarkan variasi pH dengan masing-masing Konsentrasi Larutan Mn 50 mg/L dan Cr 50 mg.L

1 2

2 4

3 6

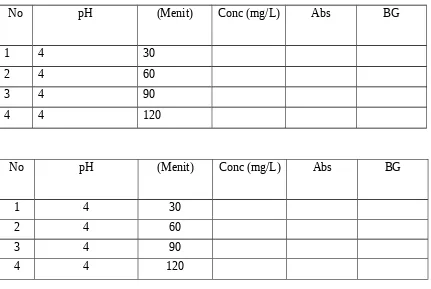

Tabel C.2 Aktivasi kulit Pisang Menggunakan NaOH 3 % Berdasarkan Variasi waktu dengan Konsentrasi larutan Mn (II) dan Cr (III) masing-masing 50 mg/L

No pH (Menit) Conc (mg/L) Abs BG

1 4 30

2 4 60

3 4 90

4 4 120

No pH (Menit) Conc (mg/L) Abs BG

1 4 30

2 4 60

3 4 90

4 4 120

Tabel C.3. aktivasi Kulit Pisang menggunakan NaOH 3% Berdasrkan variasi konsentasi Larutan 20: 25: 50: 75:100 mg/L

No pH

(optimum)

Waktu (menit) optimum

Conc, awal mg/L

Conc (mg/L)

Abs BG

1 4 90 20

2 4 90 25

4 4 90 75

5 4 90 100

3.8 Teknik Analisis Data

1. Menghitung berat Crom dan berat Mn yang dibutuhkan untuk membuat larutan standar Cr 1000 mg/L. Dengan menggunakan rumus,

2. Untuk membuat larutan Crom Nitrat Cr(NO3)3 sebanyak 75 ml dengan konsentrasi 20 mg/L ; 25 mg/L ; 50 mg/L ; 75 mg/L ; 100 mg/L, Dilakukan pengenceran larutan Crom Nitrat Cr(NO3)3 p,a, dengan menggunakan rumus pengenceran dibawah ini : berlaku juga untuk larutan larutan MnSO4

v1 x M1= v2 x M2 Konsentrasi 100 mg/L.

Konsentrasi 75 mg/L.

Konsentrasi 25 mg/L.

Konsentrasi 20 mg/L,

5. Menghitung jumlah adsorbat yang terjerap pada adrorben saat kesetimbangan (Qe) :

5.1 Perhitungan absorbat yang terjerap berdasarkan variasi pH 2 ; 4 ; 6 Pada saat pH =

Konsentrasi awal ( Co) = mg/L Konsentrasi setimbang ( Ce ) = mg/L Massa adsorben = g

Volume adsorbat = L

6. Presentase Adsorbsi:

6.1 Pengaruh Variasi pH 2, 4, 6

DAFTAR PUSTAKA

Palar. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyarto, Kristian H. 2003. Kimia anorganik II. Yogyakarta: Jurusan Kimia FMIPA UNY

Suhartini, Meri. 2012. Modifikasi Limbah Kulit Pisang Untuk Adsorben Ion Logam Mn(II) Dan Cr(IV). Jurnal Sains Materi Indonesia, Vol.14, No. 2:229-234

Wahab. 2004. Pengantar Biokimia. Malang: Bayumedia