3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

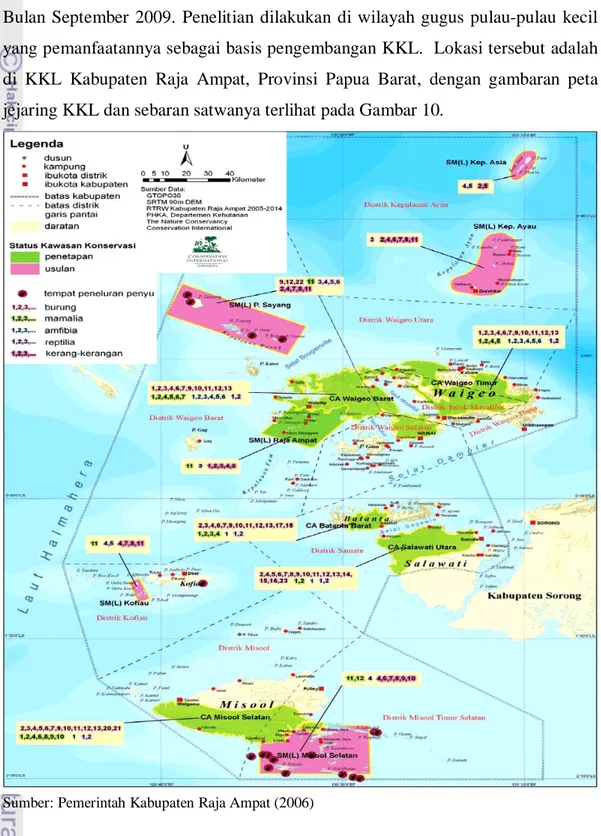

Penelitian dilakukan mulai dari bulan September 2008 sampai dengan Bulan September 2009. Penelitian dilakukan di wilayah gugus pulau-pulau kecil yang pemanfaatannya sebagai basis pengembangan KKL. Lokasi tersebut adalah di KKL Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, dengan gambaran peta jejaring KKL dan sebaran satwanya terlihat pada Gambar 10.

Sumber: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (2006)

Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian di KKL Kabupaten Raja Ampat, bahwa KKL Kabupaten Raja Ampat merupakan KKL yang cukup luas dan terdiri atas gugus pulau-pulau kecil, yang penetapannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2007. Pengembangan KKL Kabupaten Raja Ampat ini masih baru, sehingga management plan dan perangkat pengelolaan lainnya belum disyahkan dan masih dalam taraf finalisasi. Sementara itu kondisi sumberdaya ikan cukup baik dan belum overfishing, serta potensi dan keanekaragaman hayatinya cukup tinggi. KKL Kabupaten Raja Ampat ini merepresentasikan sistem pengembangan KKL di bawah fasilitasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang tujuan utama penetapannya adalah sebagai salah satu instrumen untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Fokus lokasi penelitian dilakukan di 6 (enam) desa di Distrik Waigeo Selatan, yaitu di Desa Yanbekwan, Desa Sawingrai, Desa Yen Buba, Desa Kapisawur, Desa Saporkren, dan Desa Saonek.

3.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis bioekonomi yang menyangkut sumberdaya ikan dan interaksi antara perikanan tangkap dan konservasi laut di pulau-pulau kecil. Bahasan tentang sumberdaya ikan, hanya mencakup analisis perikanan tangkap untuk jenis ikan karang atau demersal untuk spesies tertentu, antara lain ekor kuning (Caesio spp.), kuwe (Caranx spp.), lencam (Lethrinus spp.) dan kakap (Lates spp.). Ikan-ikan tersebut merupakan jenis ikan karang atau demersal, yang dominan didaratkan melalui perahu di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Sorong, dengan asumsi bahwa 80% ikan yang didaratkan di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kota Sorong berasal dari perairan Kabupaten Raja Ampat.

Lingkup bahasan tentang keberlanjutan sumberdaya ikan di lokasi penelitian, dibatasi hanya melihat kondisi existing wilayah penelitian melalui analisis persepsi masyarakat. Hasil analisis kemudian dielaborasi sebagai present status untuk mengetahui keberlanjutan pengelolaan perikanan di wilayah penelitian, yang meliputi unit penangkapan (jumlah dan jenis), nelayan, daerah penangkapan dan produksi (total jenis).

Analisis bioekonomi yang dilakukan merupakan analisis statik terhadap ikan-ikan karang atau demersal. Pemodelan bioekonomi KKL yang

dikembangkan, dibatasi hanya pemodelan dengan luasan KKL dan spill over effect dalam kaitannya untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Bahasan tentang konservasi, hanya mencakup analisis mengenai manfaat dan peran KKL dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Bahasan tentang kondisi sosial ekonomi hanya mencakup analisis income masyarakat di sekitar lokasi KKL.

Analisis terkait pulau-pulau kecil hanya dilakukan secara deskriptif saja, dengan kondisi biofisik ekosistem pulau-pulau kecil sebagai latar belakang pengambilan data untuk analisis. Analisis valuasi ekonomi digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai ekonomi sumberdaya ikan di KKL cukup tinggi, sehingga analisis dilakukan terbatas pada jenis sumberdaya tertentu saja dan tidak mencakup seluruh sumberdaya yang dapat dikuantifikasi.

3.3 Pemetaan Proses Penelitian

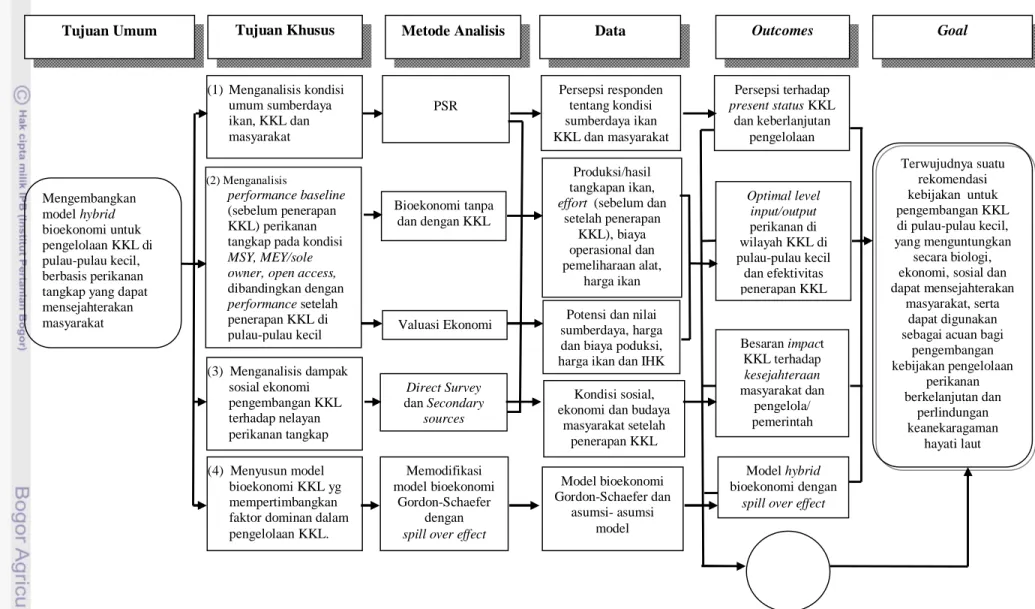

Keseluruhan proses penelitian dipetakan dalam suatu diagram pada Gambar 11. Penelitian ini dibangun berdasarkan prinsip input, proses dan output. Input berupa tujuan penelitian, diuraikan lebih detail dalam 4 (empat) tujuan khusus yang masing-masing dijabarkan dalam beberapa indikator. Tahapan proses penelitian dilakukan dengan analisis data menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu: persepsi masyarakat terhadap kondisi umum perairan, KKL dan masyarakat; optimasi level input/output perikanan; dampak adanya KKL di pulau-pulau kecil terhadap peningkatan income masyarakat; dan memodifikasi model bioekonomi konvensional sehingga menjadi model hybrid bioekonomi yang lebih elastis untuk pengembangan KKL.

Output penelitian ini merupakan kesimpulan hasil analisis, yang dapat mempengaruhi kebijakan mengelolaan KKL di pulau-pulau kecil. Pengaruh tersebut dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan pengembangan KKL di pulau-pulau kecil, yaitu pengelolaan KKL yang menguntungkan secara biologi, ekonomi dan sosial, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Pemetaan proses analisis dari penelitian ini diuraikan lebih detail pada Gambar 12, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Penelitian ini dibangun dari tujuan umum untuk mengembangkan model hybrid bioekonomi untuk pengelolaan KKL di pulau-pulau kecil, berbasis perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan masyarakat.

(2) Tujuan umum kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan khusus yaitu: (i) menganalisis kondisi umum sumberdaya ikan, KKL dan masyarakat; (ii) menganalisis performance baseline (sebelum penerapan KKL) perikanan

tangkap pada kondisi MSY, MEY/sole owner dan open access, dibandingkan

dengan performance setelah penerapan KKL di pulau-pulau kecil; (iii) menganalisis dampak sosial ekonomi pengembangan KKL terhadap

nelayan perikanan tangkap; (iv) menyusun model bioekonomi KKL yang mempertimbangkan faktor dominan dalam pengelolaan KKL.

(3) Setiap tujuan khusus, dijabarkan menjadi beberapa indikator yang terkait dengan metode analisis, yaitu: (i) pressure, state, respone (PSR) untuk analisis persepsi masyarakat terhadap kondisi umum sumberdaya ikan, KKL dan masyarakat; (ii) bioekonomi untuk mengetahui performance baseline perikanan tangkap sebelum dan setelah adanya KKL; (iii) valuasi ekonomi untuk mengetahui nilai sumberdaya ikan dalam bentuk moneter; (iv) direct source dan indirect source untuk mengetahui dampak adanya KKL terhadap income masyarakat; dan (v) memodifikasi model Gordon-Schaefer dan penggunaan asumsi model untuk pengembangan model hybrid bioekonomi. (4) Jenis data yang digunakan berupa data urut waktu (time series), cross section

dan data yang bersifat endogenous, yang diperoleh dari interaksi kedua jenis data tersebut di atas. Jenis data berupa dokumentasi, seperti peraturan pemerintah dan sejenisnya digunakan untuk mengkaji aspek kebijakan.

Data yang telah dianalisis, kemudian menghasilkan: (i) persepsi masyarakat terkait present status sumberdaya ikan, KKL dan masyarakat; (ii) optimasi level input/output perikanan tangkap dan impact KKL terhadap income masyarakat; (iii) nilai moneter beberapa sumberdaya ikan di lokasi KKL; dan (iv) pemodelan hybrid bioekonomi dengan spill over effect sebagai faktor dominan. Selanjutnya dari keseluruhan hasil analisis, dijadikan sebagai bahan input data dan informasi untuk menyusun implikasi kebijakan, yang kemudian menghasilkan rekomendasi kebijakan.

INPUT PROSES OUTPUT

Kondisi umum perairan, KKL dan masyarakat

Performance baseline (sebelum penerapan KKL)

sumberdaya perikanan tangkap pada kondisi MSY,

MEY/sole owner, open access, dibandingkan

dengan performance setelah penerapan KKL di

pulau-pulau kecil

Kondisi baseline sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah KKL di

pulau-pulau kecil

Perubahan kondisi sumberdaya ikan dan perairan Perubahan kondisi dan aktivitas perikanan tangkap

Nilai biomas, effort, produksi dan keuntungan pada sumberdaya perikanan tangkap

dan luasan optimal KKL Nilai sumberdaya ikan, perubahan produktivitas perikanan tangkap dan

perbandingan model bioekonomi luasan dan spill

over affect Direct/indirect impact Pemetaan persepsi masyarakat di sekitar lokasi KKL di pulau-pulau kecil (Analisis PSR) Optimasi level input/output perikanan tangkap di wilayah KKL di pulau-pulau kecil, kuantifikasi nilai

sumberdaya ikan dalam moneter dan

efektifitas model bioekonomi untuk pengembangan KKL di pulau-pulau kecil Policy implication Rekomendasi kebijakan untuk pengembangan KKL di pulau-pulau kecil yang menguntungkan secara biologi, sosial, ekonomi dan dapat

mensejahterakan masyarakat, serta dapat

dijadikan acuan bagi pengembangan kebijakan

pengelolaan perikanan berkelanjutan dan

perlindungan keaneragaman hayati laut Ex-ante impact

dan Ex-post impact

Model bioekonomi konvensional Gordon

Schaefer

Spill over effect dalam pengembangan KKL melalui

model Gordon Schaefer

Pemodelan hybrid bioekonomi

62

Gambar 12 Pemetaan proses analisis

Policy Implication

Tujuan Umum Tujuan Khusus Metode Analisis

Mengembangkan model hybrid bioekonomi untuk pengelolaan KKL di pulau-pulau kecil, berbasis perikanan tangkap yang dapat mensejahterakan masyarakat PSR Terwujudnya suatu rekomendasi kebijakan untuk pengembangan KKL di pulau-pulau kecil, yang menguntungkan secara biologi, ekonomi, sosial dan dapat mensejahterakan

masyarakat, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi

pengembangan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati laut Outcomes Goal (2) Menganalisis performance baseline (sebelum penerapan KKL) perikanan tangkap pada kondisi MSY, MEY/sole owner, open access, dibandingkan dengan performance setelah penerapan KKL di pulau-pulau kecil (3) Menganalisis dampak sosial ekonomi pengembangan KKL terhadap nelayan perikanan tangkap Data Persepsi responden tentang kondisi sumberdaya ikan KKL dan masyarakat Direct Survey dan Secondary sources Bioekonomi tanpa dan dengan KKL Produksi/hasil tangkapan ikan, effort (sebelum dan

setelah penerapan KKL), biaya operasional dan pemeliharaan alat, harga ikan Kondisi sosial, ekonomi dan budaya

masyarakat setelah penerapan KKL (1) Menganalisis kondisi umum sumberdaya ikan, KKL dan masyarakat Persepsi terhadap present status KKL dan keberlanjutan pengelolaan Optimal level input/output perikanan di wilayah KKL di pulau-pulau kecil dan efektivitas penerapan KKL Besaran impact KKL terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengelola/ pemerintah Valuasi Ekonomi sumberdaya, harga Potensi dan nilai

dan biaya poduksi, harga ikan dan IHK

(4) Menyusun model bioekonomi KKL yg mempertimbangkan faktor dominan dalam pengelolaan KKL.

Memodifikasi model bioekonomi

Gordon-Schaefer dengan spill over effect

Model bioekonomi Gordon-Schaefer dan asumsi- asumsi model Model hybrid bioekonomi dengan

spill over effect

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan sampel/responden yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel/responden berdasarkan pada karakteristik tertentu, yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner terhadap responden yang terdiri dari nelayan sampel, tokoh masyarakat, pengelola KKL, pengunjung wisata dan pegawai pemerintah daerah. Nelayan sampel dalam penelitian ini diperlukan untuk memperoleh data harga dan biaya penangkapan ikan dengan jumlah responden sebanyak 240 orang yang merupakan 30% dari jumlah nelayan di lokasi penelitian. Pemilihan responden tidak disesuaikan dengan alat tangkap dan daerah operasi penangkapannya, namun hanya nelayan perahu katinting dengan kapasitas 15 PK yang beroperasi di perairan Waigeo Selatan, Waigeo Barat, dan Waigeo Timur, khususnya di perairan sekitar KKL Kabupaten Raja Ampat.

Responden yang diwawancarai adalah nelayan yang menangkap jenis ikan karang atau demersal di perairan Waigeo Selatan, Waigeo Barat, dan Waigeo Timur atau di sekitar KKL Kabupaten Raja Ampat. Data primer yang diperlukan meliputi:

(1) Data biaya operasional penangkapan ikan yang terdiri dari biaya bahan bakar minyak (bensin/solar), oli, es balok/bungkus, biaya konsumsi (makanan dan rokok) selama melaut dan umpan;

(2) Data biaya pemeliharaan armada tangkap kapal/perahu penangkap ikan; (3) Data harga ikan dan penghasilan per trip dari kapal perahu katinting yang

digunakan;

(4) Persepsi responden (nelayan, pengelola KKL, tokoh masyarakat dan pegawai Pemda) tentang keberadaan KKL di lokasi penelitian, yang jumlahnya sekitar 30% dari populasi;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lokasi penelitian.

Data sekunder yang diperlukan bersifat urut waktu (time series), meliputi data produksi (landing) dan input yang digunakan (effort), harga per unit output (harga ikan per kg per periode), indeks harga konsumen (consumers price index)

dan data penunjang lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari penelitian dinas/instansi/lembaga yang terkait dengan pengelolaan dan penelitian perikanan di lokasi penelitian. Dinas/instansi/lembaga itu meliputi: Biro Pusat Statistik (BPS), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), PPI, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), LSM lokal dan pusat, serta institusi lain terkait. Armada tangkap yang mendaratkan ikan karang atau demersal di PPI Sorong, sebagai lokasi pengambilan data sekunder diasumsikan homogen, sehingga dalam penelitian ini untuk mengukur dengan satuan yang setara, tidak dilakukan standarisasi effort antar armada.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis pressure state response (PSR)

Untuk melihat sejauh mana kondisi dari perairan di sekitar KKL Kabupaten Raja Ampat dilakukan analisis yang berkaitan dengan Driving Force, Pressure, Impact, State and Response (DPISR) yang ada, atau kemudian lebih diringkas menjadi Pressure, State, Response (PSR) (Pinter et al. 1999). Driving force mengandung makna berbagai aktivitas manusia, proses dan pola di wilayah pesisir dan laut yang berbatasan, yang berdampak terhadap pembangunan KKL Kabupaten Raja Ampat. Sementara pressure biasanya diklasifikasikan sebagai faktor utama atau forces seperti pertumbuhan penduduk, konsumsi atau kemiskinan. Pressure pada lingkungan pesisir dan laut yang berbatasan dengan KKL dilihat dari perspektif kebijakan, biasanya dianggap sebagai starting point untuk melemparkan issue lingkungan, dan dari sudut pandang indikator, pressure ini menjadi lebih mudah dianalisis jika diperoleh dari monitoring sosio-ekonomi, lingkungan dan database lainnya.

State adalah kondisi lingkungan yang disebabkan oleh pressure di atas, misalnya tingkat pencemaran, degradasi perairan pesisir dan lain-lain. State dari lingkungan ini pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Response adalah komponen framework PSR yang berhubungan dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik individual maupun secara kolektif untuk mengatasi dampak lingkungan, mengoreksi kerusakan yang ada atau mengkonservasi sumber daya alam. Respons ini dapat meliputi penetapan

peraturan, pengeluaran biaya penelitian, pendapat masyarakat dan preferensi konsumen, perubahan strategi manajemen dan lain-lain (Anna dan Fauzi 2007). Analisis PSR dilakukan di kawasan perairan sekitar KKL Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan teknik wawancara yang menggunakan kuesioner dan observasi berupa pengamatan langsung, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya (Anna dan Fauzi 2007).

3.5.2 Analisis bioekonomi tanpa KKL

Dalam penilaian sumberdaya ikan, hal terpenting yang perlu diketahui adalah nilai estimasi tangkapan lestari dari stok ikan, yang idealnya dilakukan pada setiap spesies ikan (stock-by-stock basis). Untuk mengetahui nilai estimasi tangkapan lestari, terlebih dahulu perlu diketahui produktivitas dari stok ikan, yang biasanya diestimasi dengan model kuantitatif. Produktivitas stok ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologi, iklim, maupun aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya kualitas perairan melalui pencemaran, perusakan ekosistem pesisir serta pemutusan rantai makanan.

Estimasi parameter model bioekonomi tanpa KKL menggunakan persamaam (2.1) sampai (2.6) yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Meskipun ada kekurangan dalam metode estimasi parameter, dalam penelitian ini teknik estimasi parameter yang digunakan adalah teknik estimasi parameter yang dikembangkan oleh Clarke, Yoshimoto dan Pooley (1992) atau sering dikenal sebagai metode CYP dengan persamaan:

1

1 2 ln 2 2 ln 2 2 ln t t t t E E r q U r r qK r r U (3.1)Dengan meregresikan hasil tangkap per unit input (effort), yang disimbolkan dengan U pada periode t+1, dan dengan U pada periode t, serta penjumlahan input pada periode t dan t+1, akan diperoleh koefisien r, q, dan K secara terpisah. Selanjutnya setelah disederhanakan persamaan (3.1) dapat diestimasikan dengan ordinary least square (OLS) melalui:

) ( ) ln( ) ( n1 1 2 n 3 n n1 n U C C U C E E L (3.2)

Sehingga nilai parameter r, q dan K pada persamaan (3.1) dapat diperoleh melalui persamaan berikut:

1 2 2 3 (2 )/(2 ) 2(1 ) / (1 ) (2 ) / C r r r C C q C r K e q (3.3)

Nilai parameter r, q, dan K kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi logistic, untuk memperolah tingkat pemanfaatan lestari antar waktu. Dengan mengetahui koefisien ini, manfaat ekonomi dari ekstraksi sumber daya ikan ditulis menjadi: cE E r q pqKE 1 (3.4)

dimana p harga ikan

c biaya penangkapan

Dalam Sarkar dan Chattopadhayay (2003), memaksimalkan persamaan terhadap effort (E) akan menghasilkan:

pqK c q r E 1 2 * (3.5)

Dengan tanda tingkat panen optimal sebesar: pqK c pqK c rK h 1 1 4 * (3.6)

yang dengan mensubstitusikan kedua hasil perhitungan optimasi tersebut ke dalam persamaan (3.6), akan diperoleh manfaat ekonomi yang optimal.

3.5.3 Analisis bioekonomi KKL

3.5.3.1 Model σ (model sigma atau model luasan)

Model bioekonomi KKL dengan model luasan (model σ) dibangun dengan terlebih dahulu memodifikasi fungsi produksi persamaan (2.2) sehingga menjadi:

h(1)qxE (3.7)

dimana σ = proporsi luasan kawasan KKL.

Dengan adanya persamaan (3.7) maka dinamika stok pada persamaan (2.1) akan berubah menjadi:

1 (1 ) d x x r x q x E d t K (3.8)

Dengan mengasumsikan kondisi dalam keseimbangan, maka solusi dari persamaan (3.8) akan menghasilkan variabel x sebagai fungsi dari parameter biofisik dan variabel E. Hasil pemecahan ini jika disubstitusikan pada persamaan (3.7) menghasilkan persamaan yield effort yang mengandung parameter KKL, sebagai berikut (Fauzi dan Anna 2005 dan Anna 2006):

(1 ) 1 h q E K q E r (3.9)

Sementara itu, rente ekonomi yang dihasilkan dari penangkapan dalam kondisi sustainable di atas, adalah:

(1 ) 1 p q E K q E c E r (3.10)

dengan nilai p dan c telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat upaya yang optimal, maka rente di atas diturunkan terhadap upaya sebagai berikut:

( 1 ) E π / E p q K 2 p q K q E c 0 r (3.11) sehingga dihasilkan: ( ) 2 (1 ) p q K c r E p q K (3.12) Model bioekonomi KKL ini dilakukan pada beberapa skenario ukuran KKL, relatif terhadap luas total area, atau selanjutnya disebut sebagai model σ (sigma) yang telah dikembangkan oleh Fauzi dan Anna (2005). Analisis juga dilakukan pada kondisi pengelolaan dengan instrumen MEY dan tanpa pengelolaan (open access). Menurut Sanchirico dan Wilen (2001), perhitungan model dapat dilakukan dengan mensimulasikan luas KKL ke dalam perhitungan. Model bioekonomi KKL dengan luasan ini (model σ) dilakukan pada beberapa skenario ukuran KKL, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60% relatif terhadap luas total area penangkapan ikan.

Dalam kondisi open access, dimana diberlakukan KKL (sisa daerah terbuka KKL yang open access), kondisi keseimbangan biomas adalah (Fauzi dan Anna 2005 dan Anna 2006):

(1 ) M c x p q (3.13)

Produksi pada kondisi open access pada wilayah sisa KKL adalah: 1 (1 ) (1 ) M r c c h p q p q K (3.14)

Dengan demikian dapat diketahui effort pada kondisi open access sebagai berikut: 1 (1 ) M c E r p q K (3.15)

Pada model σ (sigma) ini parameter ekonomi, yaitu harga dan biaya, diasumsikan konstan dan fungsi permintaan diasumsikan perfectly inelastic.

3.5.3.2 Model β (model beta atau model spill over effect) 3.5.3.2.1 Asumsi model

Model β (beta) dikembangkan secara keseluruhan melalui penelitian ini, dengan menggunakaan spill over effect (dampak limpahan ikan) sebagai indikator diberlakukannya KKL. Penggunaan spill over effect dalam model sangat penting, karena keberhasilan pengembangan KKL sangat ditentukan oleh seberapa besar spill over effect ini terjadi.

Secara keseluruhan model β (beta) yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

(1) Dalam model ini tidak terjadi Lotka-Voltera effect, artinya tidak ada interaksi di antara spesies ikan yang dapat mempengaruhi model surplus produksi. (2) Kapal penangkap ikan dianggap homogen, sehingga perbedaan stuktur biaya

karena perbedaan kapal, kapasitas dan kemampuan crew kapal dapat diabaikan.

(3) KKL dikembangkan dengan prinsip spill over effect atau dampak limpahan, yang diasumsikan pada kawasan yang dilindungi, stok ikan akan tumbuh dengan baik dan limpahan (spill over) dari pertumbuhan ini akan mengalir ke wilayah di luar KKL.

(4) KKL yang dimaksud dalam model ini adalah zona inti yang merupakaan no take zone, yaitu wilayah yang dilindungi secara penuh, sehingga stok ikan dalam zona tersebut dapat berkembang dengan alamiah tanpa ada gangguan dari luar.

(5) Terdapat 2 (dua) wilayah di lokasi penelitian yaitu wilayah KKL dan non KKL, yang masing-masing diasumsikan memiliki besaran nilai carrying capacity (K) yang berbeda yaitu sebesar KKKL dan KnonKKL.

(6) Ada interaksi diantara KKL dan non KKL, sehingga nilai spill over effect (selanjutnya disebut β atau beta) diasumsikan merupakan perbandingan KKKL

dan KnonKKL.

(7) Nilai KKKL diasumsikan lebih kecil dari nilai KnonKKL (KKKL < KnonKKL),

sehingga perbandingan nilai KKKL dan KnonKKL atau nilai spill over effect (β)

merupakan nilai dengan kisaran 0 < β < 1.

(8) Dampak perkembangan teknologi (technological advances effect) dianggap konstan, sehingga pengaruh perkembangan teknologi penangkapan tidak diperhitungkan di dalam model.

(9) Direct mortality (kematian ikan langsung) akibat kegiatan destructive fishing dan illegal fishing seperti bombing dan penangkapan ikan dengan racun merupakan faktor eksogenus yang tidak secara eksplisit dihitung di dalam model.

3.5.3.2.2 Pengembangan model

Analisis bioekonomi yang selama ini telah dikembangkan untuk kawasan KKL sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, menggunakan model fungsi pertumbuhan ikan secara logistic sebagai dasar analisis (Fauzi dan Anna 2005). Model tersebut tanpa mempertimbangkan spill over effect, yang merupakan aspek dominan dalam pengembangan KKL.

Pada penelitan-penelitian terdahulu belum dapat diketahui berapa besar dampak spill over terhadap KKL. Spill over sebenarnya merupakan aspek dominan dalam pengembangan KKL untuk menjamin pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh sebab itu melalui penelitian ini dikembangkan analisis baru dengan pendekatan bioekonomi untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, yang selanjutnya disebut (beta) model. Model ini dikembangkan dengan

memodifikasi model Gordon-Schaefer dan diberi nama model bioekonomi Haryani-Fauzi atau model HF, yaitu dengan mengumpamakan bahwa telah terjadi limpahan (spill over) dari kawasan KKL ke kawasan non-KKL sebesar (beta) maka dinamika stok sumber daya ikan di non-KKL akan mengikuti persamaan sebagai berikut:

(1 / ) dx

rx x K x qxE

dt (3.16) Dalam kondisi keseimbangan maka, persamaan di atas dapat dipecahkan untuk stok sumber daya dengan menetapkan nilai dx dt (model HF1) yakni: / 0

( ) KqE K x r r r (3.17) Dengan mensubstitusikan persamaan (3.17) di atas ke dalam fungsi produksi

hqxE maka akan dihasilkan kurva yield-effort di non-KKL sebagai fungsi dari spill over ( ) dinamakan model HF2 yakni:

2 2 q K q K h E q K E r r (3.18) Pada model HF2 kurva yield effort di atas kemudian dapat disubstitusikan untuk menentukan kurva penerimaan di non-KKL dengan faktor spill over yakni dengan mensubstitusikan ke TR ph sehingga menjadi model HF3 yaitu:

2 2 pq K qK TR E qK E r r (3.19) Kurva penerimaan ini tentu akan sangat berbeda dengan kurva penerimaan tanpa spill over pada KKL sebagaimana sudah dibahas sebelumnya.

3.5.4 Valuasi ekonomi KKL

Valuasi ekonomi KKL dilakukan guna menghitung manfaat ekonomi KKL dan diwujudkan dalam nilai uang dari sumberdaya yang ada di dalam KKL. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar nilai KKL tersebut, sehingga akan diketahui bahwa KKL selain sangat penting sebagai instrumen pengelolaan

perikanan berkelanjutan, juga mimiliki nilai dan manfaat ekonomi yang sangat tinggi dan oleh sebab itu perlu dikelola dengan baik.

Dalam penelitian ini untuk menghitung manfaat ekonomi KKL, digunakan pendekatan valuasi ekonomi statik. Valuasi ekonomi ini dilakukan dengan pendekatan menghitung total economic value (TEV), yang meliputi nilai manfaat langsung dan tidak langsung, nilai pilihan dan nilai keberadaan, dari suatu sumberdaya yang ada di dalam KKL (Fauzi 2001 dan 2002; Adrianto 2004). Valuasi ekonomi dalam penelitian ini dilakukan tidak secara keseluruhan terhadap sumberdaya yang ada dalam KKL, namun dilakukan terhadap beberapa sumberdaya yang dominan dan berperan penting dalam pengembangan KKL Kabupaten Raja Ampat. Misalnya nilai manfaat ikan karang, budidaya mutiara, teripang, rumput laut dan nilai manfaat sumberdaya mangrove.

Metode yang diterapkan untuk analisisi diantaranya adalah dengan menghitung berdasarkan harga pasar dan dengan contingent valuation methods (CVM). Menurut FAO (2000) yang diacu dalam Adrianto (2004), CVM adalah pendekatan penilaian berdasarkan preferensi (contingent valuation) adalah sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi seseorang. Metode ini juga dapat diumpamakan sebagai suatu pendekatan untuk mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk memperoleh suatu barang (willingness to pay, WTP) dan seberapa besar nilai yang diinginkan untuk melepaskan suatu barang (willingness to accept, WTA).

Metode CVM ini cukup tepat digunakan untuk KKL Raja Ampat, sebagaimana Barton (1994) yang diacu dalam Adrianto (2004), bahwa pendekatan CVM dilakukan untuk mengukur preferensi masyarakat dengan cara wawancara langsung tentang seberapa besar mereka mau membayar (WTP) untuk mendapatkan sesuatu barang/jasa atau menerima kompensasi (WTA) bilamana mereka harus kehilangan sesuai barang/jasa. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa CVM secara umum lebih memberikan penekanan terhadap nilai pentingnya suatu barang dibandingkan dengan nilai barang yang sebenarnya.

Hasil wawancara menggunakan kuesioner, kemudian digunakan untuk mengetahui WTP yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan nilai tengah mengikuti formula sebagai berikut (FAO 2000 yang diacu dalam Adrianto 2004):

dimana, n adalah besaran atau jumlah sampel dan yi adalah besaran WTP yang

diberikan responden ke-i.

Untuk mengetahui hubungan antara WTP dengan karakteristik responden yang mencerminkan tingkat penghargaan user terhadap sumberdaya yang selama ini dimanfaatkannya, dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

n i i iX WTP 1 0 (3.21)dimana, WTP= kemampuan membayar pengguna terhadap suatu sumberdaya; Xi = parameter pengukuran ke–i ( pendapatan, umur, pendidikan dsb.) 3.5.5 Ex-ante impact dan ex-post impact sosial dan ekonomi

Untuk menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar KKL Kabupaten Raja Ampat, adalah melalui pendekatan ex-ante impact dan ex-post impact (analisis skenario) dengan mendeskripsikan direct/indirect impact. Analisis ini dilakukan dengan cara direct survey dan secondary sources dan sebagai antisipasi keterbatasan data time series yang ada di lokasi penelitian. Ex-ante impact dan ex-post impact didasarkan pada perhitungan aktual dan cepat berdasarkan informasi yang tersedia. Tehnik ini sudah digunakan oleh Fauzi (2009) untuk menganalisis dampak sosial ekonomi KKL di Indonesia.

3.5.6 Analisis implikasi kebijakan

Membuat evaluasi manfaat suatu kegiatan atau kebijakan (pembentukan KKL) pada prinsipnya melihat dampak dalam konteks temporal. Oleh karena itu metode kualitatif dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi manfaat biologi, ekonomi dan sosial keberadaan KKL bagi masyarakat setempat dan juga pemerintah. Analisis kualitatif ini digunakan untuk menentukan implikasi model pengelolaan KKL dengan mempertimbangkan peran stakeholders, kondisi ekologi, ekonomi dan sosial yang menjadi karakteristik wilayah tersebut.