BAB 5

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN

ASUPAN ZAT GIZI ANAK 0-23 BULAN

Aslis Wirda Hayati1, Hardinsyah2, Fasli Jalal3, Siti Madanijah2, Dodik Briawan2

1

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

2Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

3

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sosial ekonomi dan asupan gizi anak stunting dan tidak stunting 0-23 bulan. Penelitian menggunakan data Riskesdas 2010 yang dilaksanakan oleh Balitbangkes, Kemenkes. Sub-set data Riskesdas 2010 diperoleh dalam bentuk e-files. Dari 6 634 data anak baduta dalam e-files tersebut, sejumlah 3 539 data anak dikeluarkan, sehingga anak yang menjadi sampel sebanyak 3 095 anak. Disain penelitian yaitu cross-sectional. Data yang gunakan dalam penelitian ini meliputi karakteristik anak, tingkat kecukupan dan mutu gizi konsumsi pangan, kesehatan anak dan sanitasi lingkungan, karakteristik orang tua, dan karakteristik rumah tangga. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner. Status gizi diolah menggunakan WHO AntroPlus, pengolahan data lainnya menggunakan program Excel dan SPSS. Uji Chi-square digunakan untuk menganalisis hubungan antar peubah. Ada hubungan stunting anak dengan umur anak, berat bayi lahir anak, berat badan menurut umur anak, pendidikan orang tua, tinggi ibu dan status gizi ibu, dan status ekonomi, asupan kalsium, asupan fosfor, asupan vitamin A, asupan vitamin B1 dan asupan vitamin C. Perlu diteliti pangan-pangan yang kaya zat gizi dan yang terjangkau oleh kelompok berpendatan rendah untuk sebagai salah satu upaya mencegah stunting.

Abstract

The objective of this study was to analyze socio-economics and nutrients intake in young children of 0-23 months old (YC) using the Data from Riskesdas 2010. A cross-sectional study design was applied in this study. From 6,634 YC, 3,539 were screened out, so 3,095 of YC were recruited. Data of characteristics of YC, the nutrients adequacy and food nutritional quality of YC, health of YC, environmental sanitation, parental characteristics of YC, family characteristics were collected using interview method. Nutritional status data were processed using the WHO AnthroPlus 2007, while the other data/statistics were processed using the Excel 2007 and SPSS 16.0 for windows. Chi-square test was applied to analyze the relationship. There were association between calcium intake, phosphor intake, vitamin A intake, vitamin B1 intake, vitamin C intake, age of YC, birth’s weight of YC, weight of YC, parent’s education, mother’s height, mother’s nutrition status, family economic status and stunting of YC. It is necessary to study the food that rich of nutrients and affordable to poor families.

Pendahuluan

Stunting pada anak 0-23 bulan sudah menjadi masalah terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. WHO (2006) melaporkan bahwa prevalensi stunting di atas 20% dianggap tinggi dan merupakan masalah kesehatan masyarakat. Kemenkes (2010) melaporkan bahwa prevalensi stunting anak 1 dan 2 tahun masing-masing sebanyak 32.1 dan 41.5%. Adapun Bhutta et al. (2008) menyimpulkan bahwa rata-rata prevalensi stunting anak 1 dan 2 tahun di 36 negera berkembang yang mereka teliti berturut-turut sebanyak 40% dan 54%.

Faktor yang terkait dengan stunting pada anak 0-23 bulan antara lain adalah karakteristik anak. Penelitian yang terkait dengan karakteristik anak stunting antara lain oleh Specker et al. (1986) yang menyimpulkan bahwa jenis kelamin tidak memberi efek yang signifikan pada hormon pengatur pertumbuhan pada anak baru lahir sampai umur 18 bulan. Di sisi lain, WHO (2001) melaporkan pula bahwa semakin awal anak-anak menjadi stunting, semakin parah hambatan pertumbuhan mereka. Alive and Thrive (2010) melaporkan bahwa rata-rata z-skor PB/U menurun secara nyata selama 23 bulan pertama setelah lahir. Waterlow dan Schürch (1994) menyimpulkan bahwa meskipun anak-anak umumnya tidak mencapai tahap yang diklasifikasikan sebagai stunting (PB/U <-2 SD) sampai usia 2 atau 3 tahun, namun proses perlambatan pertumbuhan linier sebenarnya dimulai jauh lebih awal yaitu usia 2 atau 3 bulan. Selain itu, Schmidt et al. (2002) menyimpulkan bahwa pertumbuhan mulai tersendat-sendat pada usia 6-7 bulan

Temuan terkini yang berhubungan dengan asupan energi dan zat gizi anak stunting yaitu oleh WHO (2001) melaporkan bahwa sulit menafsirkan hubungan antara asupan energi dan pertumbuhan. Attwood (2003) yang menjelaskan bahwa pada jumlah tertentu konsumsi protein yang diikuti dengan konsumsi kalsium yang baik terbukti memberi pengaruh nyata terhadap terbentuknya kepadatan tulang yang baik. Selain itu, Kosnayani (2007) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah asupan kalsium yang dikonsumsi dengan kepadatan tulang. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan mineral tulang dan penting untuk pengaturan proses fisiologik dan biokimia. Kalsium diperlukan

untuk memaksimalkan puncak massa tulang dan mempertahankan densitas tulang yang normal (Shroff & Pai 2000). Khomsan (2002) menyimpulkan bahwa rasio kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang yang ideal adalah 1:1 hingga 2:1. Di samping itu, Frongillo (1999) menyimpulkan bahwa faktor gizi yang dapat menyebabkan pertambahan tulang pada anak meliputi kalsium dan fosfor susu formula. Sebelumnya, WHO (1998) menjelaskan bahwa anak di bawah dua tahun membutuhkan suatu diet yang berbeda dengan diet orang dewasa. Di sisi lain, Specker et al. (1986) menyimpulkan bahwa diet memberi efek yang signifikan pada hormon pengatur pertumbuhan pada masa anak-anak. WHO (2001) melaporkan bahwa makanan pendamping air susu ibu (MPASI) yang digunakan di negara berkembang meskipun sebagian besar dari mereka dapat menyediakan energi dan protein yang cukup, namun tidak ada yang menyediakan mineral dan vitamin yang cukup.

Hal lain yang terkait dengan stunting yaitu sanitasi lingkungan dan karakteristik rumah tangga anak stunting. WHO (2001) melaporkan bahwa efek positif suplementasi mikronutrien pada pertumbuhan linier tidak disebabkan oleh asupan makanan yang meningkat, tetapi tampaknya dipengaruhi oleh penurunan morbiditas. Adapun Victoria et al. (2008) menyimpulkan bahwa ibu yang pendek waktu usia 2 tahun cenderung bertubuh pendek pada saat meninjak dewasa; dan apabila hamil ibu pendek akan cenderung melahirkan bayi yang BBLR. Selain itu, Linver et al. (2002) menyimpulkan bahwa pendapatan keluarga berkaitan dengan outcomes anak-anak. Di sisi lain, Hansen et al. (1979) menjelaskan bahwa variasi diet bisa menjadi fungsi dari status ekonomi.

Indonesia memerlukan informasi profil anak, asupan gizi dan karakteristik rumah tangga anak stunting dan tidak stunting 0-23 bulan dari kajian epidemiologi di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik anak, tingkat kecukupan dan mutu gizi konsumsi pangan, kesehatan anak dan sanitasi lingkungan, karakteristik orang tua, dan karakteristik rumah tangga anak 0-23 bulan stunting dan tidak stunting. Penelitian ini merupakan bagian penelitian payung ”Faktor-faktor risiko stunting dan pola konsumsi pangan, asupan energi dan zat gizi anak stunting 0-23 bulan”.

Metode

Sampel

Penelitian ini menggunakan data Riskesdas 2010 yang dilaksanakan oleh Balitbangkes, Kemenkes. Populasi target penelitian adalah anak yang berdomisili di Indonesia dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2010. Sample adalah bagian dari populasi target yang memenuhi kriterian inklusi: berusia 0-23 bulan dan kriteria eksklusi: data berat badan dan panjang badan anak tidak lengkap; nilai nilai asupan energi dan z-skor BB/U, PB/U dan IMT/U termasuk pencilan; dan pengumpulan data asupan pangan saat kondisi tidak biasa yaitu perhelatan/hari besar/sakit.

Pemilihan sampel dilakukan secara acak dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pemilihan Blok Sensus (BS) dan tahap kedua pemilihan rumah tangga, yaitu sejumlah 25 rumah tangga setiap BS. Besar sampel yang direncanakan sebanyak 2 800 BS. Sampel BS tersebut tersebar di 33 Provinsi dan 441 Kabupaten/Kota. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak sejumlah 2 798 BS sampel (99.9%) dari 2 800 BS sampel yang direncanakan. Pengumpulan dan entri data dilakukan tenaga kesehatan terlatih (minimal tamat D3 kesehatan). Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data dilakukan oleh Penanggung Jawab Teknis Kabupaten/Kota, kemudian data dikirim secara elektronik kepada tim manajemen data di Balitbangkes.

Disain dan sampel penelitian

Desain Riskesdas 2010 adalah cross-sectional. Penelitian ini menganalisis sebagian data Riskesdas tahun 2010. Kemudian sampel dikelompokkan menjadi dua yaitu stunting dan tidak stunting.

Sub-set data Riskesdas 2010 diperoleh dalam bentuk e-files. Dari 6 634 data anak baduta dalam e-files tersebut, sejumlah 3 539 data anak dikeluarkan (screened out) karena: 1) data berat badan dan panjang badan anak tidak lengkap (644 orang), 2) nilai z-skor BB/U, PB/U dan IMT/U termasuk pencilan berdasarkan Blössner et al. (2009) yaitu -6>BB/U>5; -6>PB/U>6; -5>IMT/U>5 (447 orang), 3) pengumpulan data asupan pangan saat kondisi tidak biasa yaitu perhelatan/hari besar/sakit (46 orang), dan 4) nilai asupan energi termasuk pencilan berdasarkan Amilia (2011) yaitu asupan energi <0.3 BMR atau

>3.0 BMR (2 402 orang). Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 3 095 anak.

Pengumpulan dan analisis data

Data Riskesdas 2010 meliputi keterangan rumah tangga dan keterangan anggota rumah tangga. Keterangan rumah tangga meliputi identitas, fasilitas pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan pengeluaran. Keterangan individu antara lain meliputi identitas individu, kesehatan anak, dan konsumsi makanan dalam 24 jam terakhir. Pengukuran tinggi badan/panjang badan dan berat badan dilakukan pada setiap responden.

Data yang gunakan dalam penelitian ini meliputi tinggi badan (z-skor PB/U), identitas anak (jenis kelamin, umur, berat lahir, berat badan anak -z-skor BB/U), tingkat kecukupan dan mutu gizi konsumsi pangan (tingkat kecukupan energi, tingkat kecukupan protein, tingkat kecukupan kalsium, tingkat kecukupan fosfor, tingkat kecukupan zat besi, tingkat kecukupan vitamin A, tingkat kecukupan vitamin B1, tingkat kecukupan vitamin C, mutu gizi asupan pangan, densitas asupan protein, densitas asupan kalsium, densitas asupan zat besi, densitas asupan vitamin A, densitas asupan vitamin B1, densitas asupan vitamin C), kesehatan anak dan sanitasi lingkungan (status pemberian ASI, status pemberian kapsul vitamin A, status kepemilikan KMS, status imunisasi Hepatitis B-0, kualitas air minum, tempat air limbah rumah tangga), karakteristik orang tua (umur, pendidikan, pekerjaan, tinggi badan, indeks massa tubuh), dan karakteristik rumah tangga (jumlah anak balita, besar keluarga, kota/desa, status ekonomi). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data tersebut merupakan yang terkait dengan pertumbuhan linier anak 0-23 bulan pada data Riskesdas 2010.

Anak disebut stunting apabila z-skor PB/U<-2 SD dan tidak stunting apabila z-skor PB/U≥-2 SD (Jahari 2009). Anak berat lahir bayi rendah (BBLR) apabila BBL<2 500 g dan tidak BBLR apabila BBL≥2 500 g. Anak underweight apabila z-skor BB/U < - 2 SD dan tidak underweight apabila z-skor BB/U≥-2 SD (Jahari 2009).

Umur orang tua dikelompokkan menjadi: <25 tahun, 25-35 tahun, dan >35 tahun. Pendidikan orang tua dikelompokkan: SD, SLTP, SLTA, dan PT.

Pekerjaan orang tua dikelompkkan menjadi: tidak bekerja/sekolah, buruh/petani/nelayan, dan TNI/PNS/wiraswasta. Tinggi badan (TB) ibu dikategorikan pendek apabila TB ibu<145 cm dan tidak pendek apabila TB ibu≥145 cm. TB ayah pendek apabila TB ibu<150 cm dan tidak pendek apabila TB ibu≥150 cm. Indeks massa tubuh orang tua dikelompokkan menjadi: <18.5, 18.5-25, dan >25.

Berdasarkan data asupan zat gizi anak, diperoleh data tingkat kecukupan zat gizi. Tingkat kecukupan energi, protein, serta vitamin dan mineral masing-masing dikategorikan kurang apabila berturut-turut <70, 80, dan 50% dan cukup apabila ≥ 70, 80, dan 50%. Mutu gizi konsumsi pangan dihitung berdasarkan formula Hardinsyah (2001). Mutu gizi konsumsi pangan dikategorikan kurang apabila mutu gizi konsumsi pangan <70% dan cukup apabila mutu gizi konsumsi pangan ≥70%.

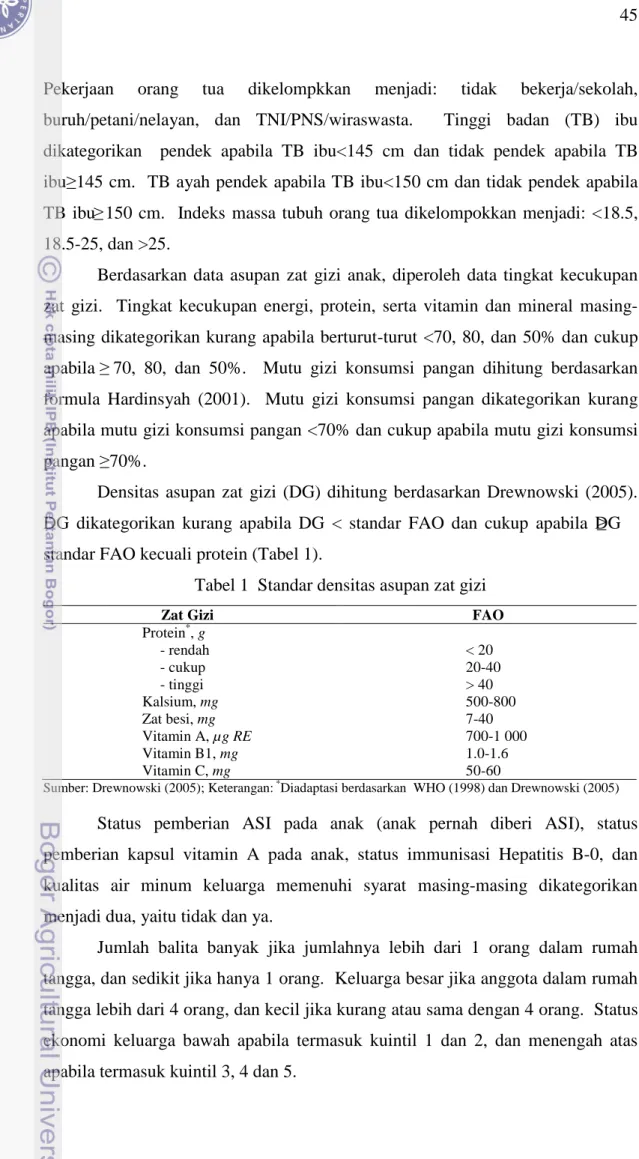

Densitas asupan zat gizi (DG) dihitung berdasarkan Drewnowski (2005). DG dikategorikan kurang apabila DG < standar FAO dan cukup apabila DG ≥ standar FAO kecuali protein (Tabel 1).

Tabel 1 Standar densitas asupan zat gizi

Zat Gizi FAO

Protein*, g - rendah < 20 - cukup 20-40 - tinggi > 40 Kalsium, mg 500-800 Zat besi, mg 7-40 Vitamin A, µg RE 700-1 000 Vitamin B1, mg 1.0-1.6 Vitamin C, mg 50-60

Sumber: Drewnowski (2005); Keterangan: *

Jumlah balita banyak jika jumlahnya lebih dari 1 orang dalam rumah tangga, dan sedikit jika hanya 1 orang. Keluarga besar jika anggota dalam rumah tangga lebih dari 4 orang, dan kecil jika kurang atau sama dengan 4 orang. Status ekonomi keluarga bawah apabila termasuk kuintil 1 dan 2, dan menengah atas apabila termasuk kuintil 3, 4 dan 5.

Diadaptasi berdasarkan WHO (1998) dan Drewnowski (2005)

Status pemberian ASI pada anak (anak pernah diberi ASI), status pemberian kapsul vitamin A pada anak, status immunisasi Hepatitis B-0, dan kualitas air minum keluarga memenuhi syarat masing-masing dikategorikan menjadi dua, yaitu tidak dan ya.

Status gizi diolah menggunakan WHO AnthroPlus 2007, pengolahan data lainnya menggunakan program Excel 2007 dan SPSS 16.0 for windows. Analisis hubungan menggunakan Chi-square.

Hasil

Karakteristik anak

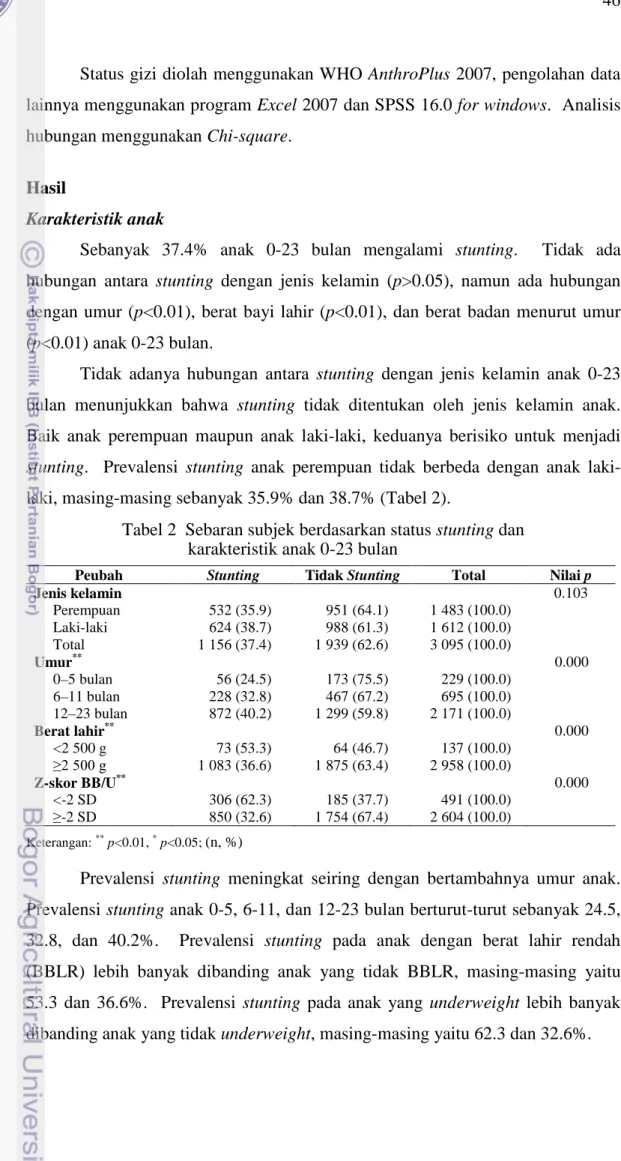

Sebanyak 37.4% anak 0-23 bulan mengalami stunting. Tidak ada hubungan antara stunting dengan jenis kelamin (p>0.05), namun ada hubungan dengan umur (p<0.01), berat bayi lahir (p<0.01), dan berat badan menurut umur (p<0.01) anak 0-23 bulan.

Tidak adanya hubungan antara stunting dengan jenis kelamin anak 0-23 bulan menunjukkan bahwa stunting tidak ditentukan oleh jenis kelamin anak. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki, keduanya berisiko untuk menjadi stunting. Prevalensi stunting anak perempuan tidak berbeda dengan anak laki-laki, masing-masing sebanyak 35.9% dan 38.7% (Tabel 2).

Tabel 2 Sebaran subjek berdasarkan status stunting dan karakteristik anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Nilai p

Jenis kelamin 0.103 Perempuan 532 (35.9) 951 (64.1) 1 483 (100.0) Laki-laki 624 (38.7) 988 (61.3) 1 612 (100.0) Total 1 156 (37.4) 1 939 (62.6) 3 095 (100.0) Umur** 0.000 0–5 bulan 56 (24.5) 173 (75.5) 229 (100.0) 6–11 bulan 228 (32.8) 467 (67.2) 695 (100.0) 12–23 bulan 872 (40.2) 1 299 (59.8) 2 171 (100.0) Berat lahir** 0.000 <2 500 g 73 (53.3) 64 (46.7) 137 (100.0) ≥2 500 g 1 083 (36.6) 1 875 (63.4) 2 958 (100.0) Z-skor BB/U** 0.000 <-2 SD 306 (62.3) 185 (37.7) 491 (100.0) ≥-2 SD 850 (32.6) 1 754 (67.4) 2 604 (100.0) Keterangan: ** p<0.01, * p<0.05; (n, %)

Prevalensi stunting meningkat seiring dengan bertambahnya umur anak. Prevalensi stunting anak 0-5, 6-11, dan 12-23 bulan berturut-turut sebanyak 24.5, 32.8, dan 40.2%. Prevalensi stunting pada anak dengan berat lahir rendah (BBLR) lebih banyak dibanding anak yang tidak BBLR, masing-masing yaitu 53.3 dan 36.6%. Prevalensi stunting pada anak yang underweight lebih banyak dibanding anak yang tidak underweight, masing-masing yaitu 62.3 dan 32.6%.

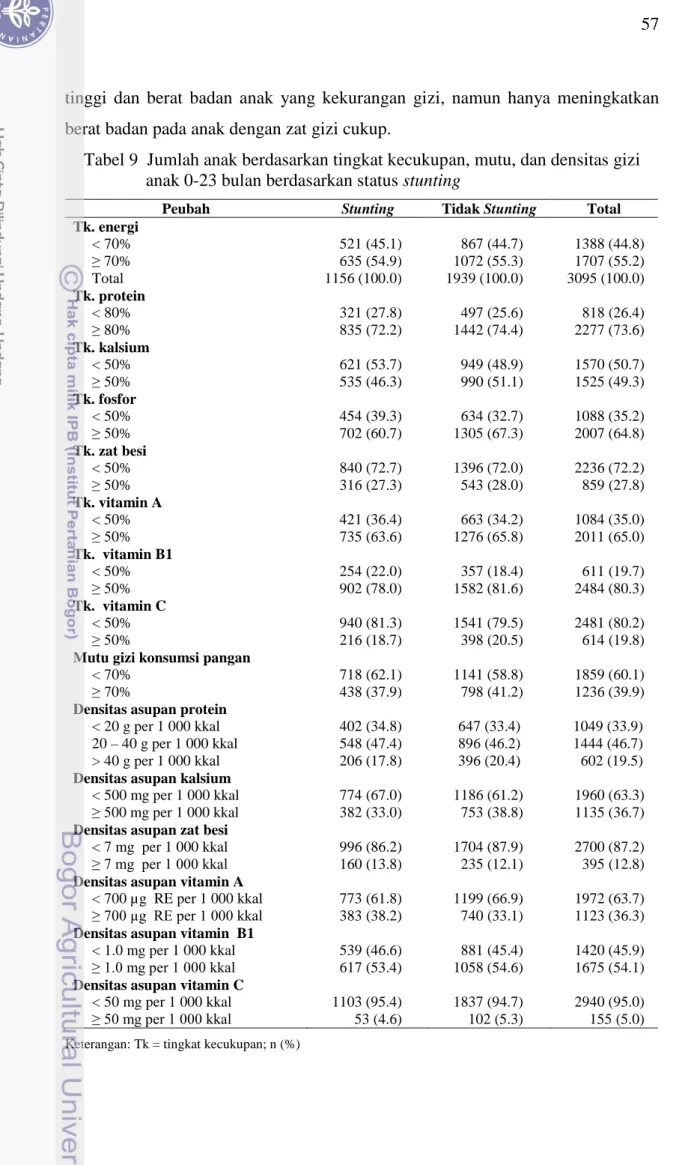

Tingkat Kecukupan dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan

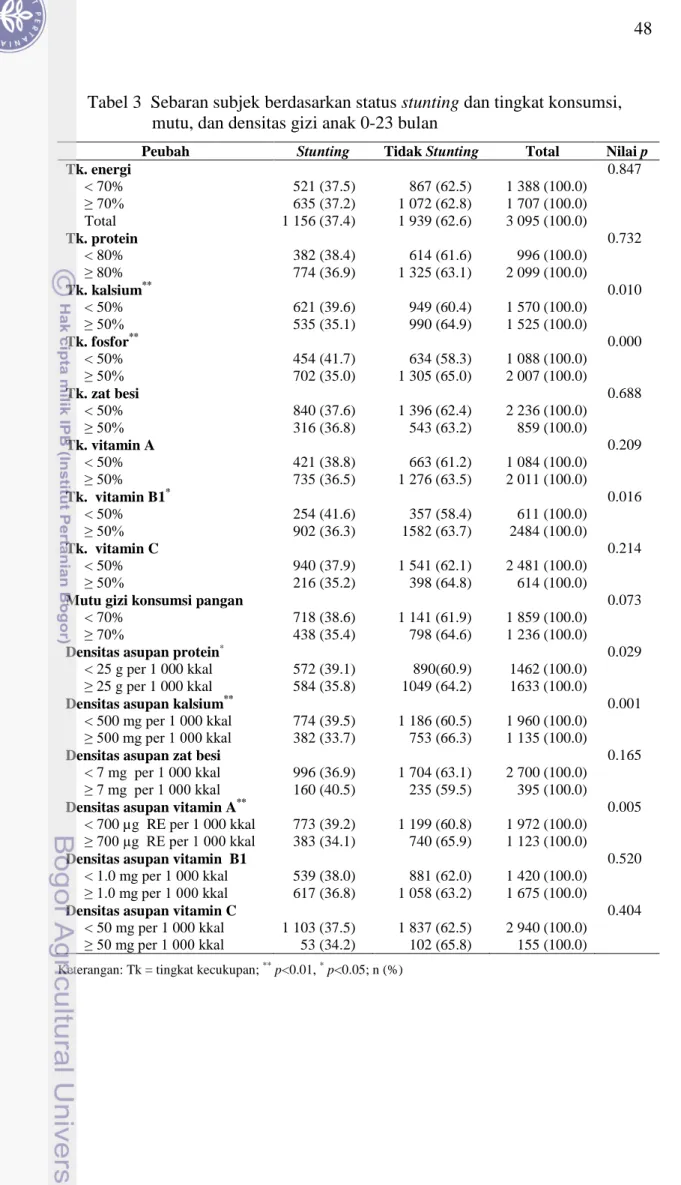

Tidak ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan energi, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan mutu gizi konsumsi pangan anak 0-23 bulan; demikian pula dengan densitas asupan zat besi, vitamin B1, dan vitamin C (p>0.05). Ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan kalsium (p<0.01), fosfor (p<0.01), dan vitamin B1 (p<0.05); begitu juga dengan densitas asupan protein (p<0.05), kalsium (p<0.01) dan vitamin A (p>0.01) (Tabel 3).

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan energi kurang tidak berbeda dengan anak yang kecukupan energinya cukup, masing-masing sebanyak 37.5 dan 37.2%. Begitu juga dengan prevalensi stunting anak yang tingkat kecukupan proteinnya kurang tidak berbeda dengan anak yang cukup, masing-masing sebanyak 38.4 dan 36.9%.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan vitamin C-nya kurang tidak berbeda dengan anak yang tingkat kecukupan vitamin C-C-nya cukup, masing-masing sebanyak 37.9 dan 35.2%; demikian juga densitas asupan vitamin C, masing-masing sebanyak 37.5 dan 34.4%.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan zat besinya kurang tidak berbeda dengan anak yang tingkat kecukupan zat besinya cukup, masing-masing sebanyak 37.6 dan 36.8%; demikian juga densitas asupan zat besi, masing-masing sebanyak 36.9 dan 40.5%.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan lebih tinggi pada anak yang kecukupan kalsium, fosfor dan vitamin B1–nya rendah, yaitu masing-masing 39.6, 41.7, dan 41.6% pada tingkat kecukupan yang rendah; sedangkan pada tingkat kecukupan yang tinggi masing-masing 35.1, 35.0 dan 36.3%. Pola yang sama juga dijumpai untuk densitas proetin, kalsium dan vitamin A, yaitu prevalensi stunting lebih tinggi pada anak yang densitas protein, kalsium dan vitamin A-nya rendah, yaitu masing-masing 39.1, 39.5 dan 39.2% pada densitas yang rendah, sedangkan pada densitas yang tinggi masing-masing 35.8, 33.7% dan 34.1%.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang mutu gizi konsumsi pangannya kurang dan anak yang mutu gizi konsumsi pangannya cukup, masing-masing sebanyak 38.6 dan 35.4%.

Tabel 3 Sebaran subjek berdasarkan status stunting dan tingkat konsumsi, mutu, dan densitas gizi anak 0-23 bulan

Keterangan: Tk = tingkat kecukupan; ** p<0.01, *

Peubah

p<0.05; n (%)

Stunting Tidak Stunting Total Nilai p

Tk. energi 0.847 < 70% 521 (37.5) 867 (62.5) 1 388 (100.0) ≥ 70% 635 (37.2) 1 072 (62.8) 1 707 (100.0) Total 1 156 (37.4) 1 939 (62.6) 3 095 (100.0) Tk. protein 0.732 < 80% 382 (38.4) 614 (61.6) 996 (100.0) ≥ 80% 774 (36.9) 1 325 (63.1) 2 099 (100.0) Tk. kalsium** 0.010 < 50% 621 (39.6) 949 (60.4) 1 570 (100.0) ≥ 50% 535 (35.1) 990 (64.9) 1 525 (100.0) Tk. fosfor** 0.000 < 50% 454 (41.7) 634 (58.3) 1 088 (100.0) ≥ 50% 702 (35.0) 1 305 (65.0) 2 007 (100.0) Tk. zat besi 0.688 < 50% 840 (37.6) 1 396 (62.4) 2 236 (100.0) ≥ 50% 316 (36.8) 543 (63.2) 859 (100.0) Tk. vitamin A 0.209 < 50% 421 (38.8) 663 (61.2) 1 084 (100.0) ≥ 50% 735 (36.5) 1 276 (63.5) 2 011 (100.0) Tk. vitamin B1* 0.016 < 50% 254 (41.6) 357 (58.4) 611 (100.0) ≥ 50% 902 (36.3) 1582 (63.7) 2484 (100.0) Tk. vitamin C 0.214 < 50% 940 (37.9) 1 541 (62.1) 2 481 (100.0) ≥ 50% 216 (35.2) 398 (64.8) 614 (100.0)

Mutu gizi konsumsi pangan 0.073 < 70% 718 (38.6) 1 141 (61.9) 1 859 (100.0)

≥ 70% 438 (35.4) 798 (64.6) 1 236 (100.0)

Densitas asupan protein* 0.029 < 25 g per 1 000 kkal 572 (39.1) 890(60.9) 1462 (100.0)

≥ 25 g per 1 000 kkal 584 (35.8) 1049 (64.2) 1633 (100.0)

Densitas asupan kalsium** 0.001 < 500 mg per 1 000 kkal 774 (39.5) 1 186 (60.5) 1 960 (100.0)

≥ 500 mg per 1 000 kkal 382 (33.7) 753 (66.3) 1 135 (100.0)

Densitas asupan zat besi 0.165 < 7 mg per 1 000 kkal 996 (36.9) 1 704 (63.1) 2 700 (100.0)

≥ 7 mg per 1 000 kkal 160 (40.5) 235 (59.5) 395 (100.0)

Densitas asupan vitamin A** 0.005 < 700 µg RE per 1 000 kkal 773 (39.2) 1 199 (60.8) 1 972 (100.0)

≥ 700 µg RE per 1 000 kkal 383 (34.1) 740 (65.9) 1 123 (100.0)

Densitas asupan vitamin B1 0.520 < 1.0 mg per 1 000 kkal 539 (38.0) 881 (62.0) 1 420 (100.0)

≥ 1.0 mg per 1 000 kkal 617 (36.8) 1 058 (63.2) 1 675 (100.0)

Densitas asupan vitamin C 0.404 < 50 mg per 1 000 kkal 1 103 (37.5) 1 837 (62.5) 2 940 (100.0)

Kesehatan Anak dan Sanitasi Lingkungan

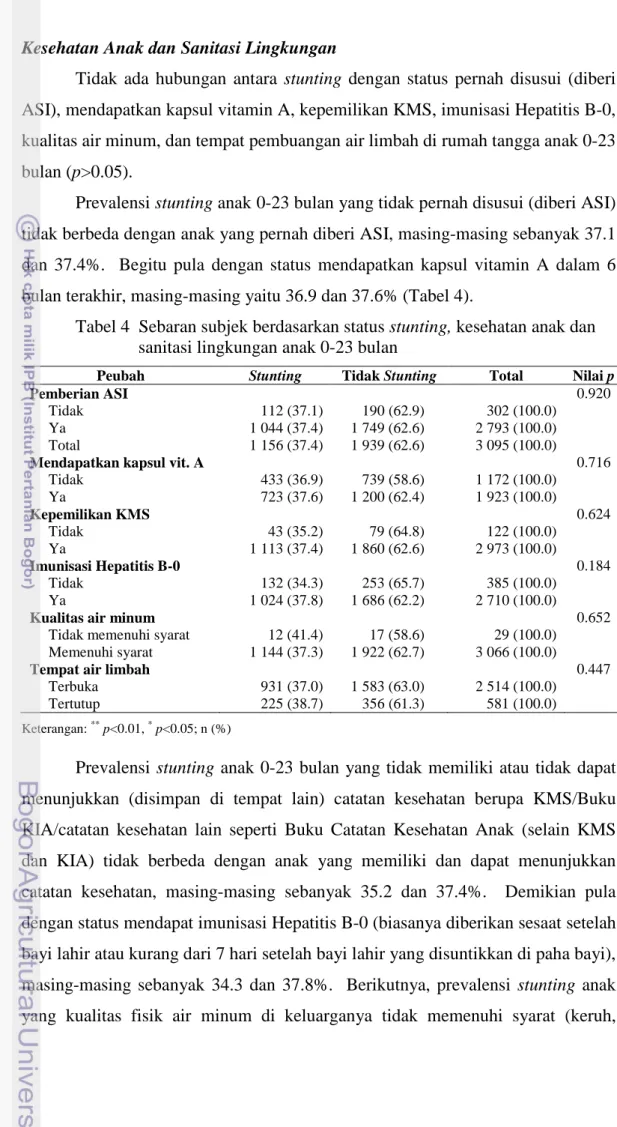

Tidak ada hubungan antara stunting dengan status pernah disusui (diberi ASI), mendapatkan kapsul vitamin A, kepemilikan KMS, imunisasi Hepatitis B-0, kualitas air minum, dan tempat pembuangan air limbah di rumah tangga anak 0-23 bulan (p>0.05).

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tidak pernah disusui (diberi ASI) tidak berbeda dengan anak yang pernah diberi ASI, masing-masing sebanyak 37.1 dan 37.4%. Begitu pula dengan status mendapatkan kapsul vitamin A dalam 6 bulan terakhir, masing-masing yaitu 36.9 dan 37.6% (Tabel 4).

Tabel 4 Sebaran subjek berdasarkan status stunting, kesehatan anak dan sanitasi lingkungan anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Nilai p

Pemberian ASI 0.920

Tidak 112 (37.1) 190 (62.9) 302 (100.0) Ya 1 044 (37.4) 1 749 (62.6) 2 793 (100.0) Total 1 156 (37.4) 1 939 (62.6) 3 095 (100.0)

Mendapatkan kapsul vit. A 0.716 Tidak 433 (36.9) 739 (58.6) 1 172 (100.0) Ya 723 (37.6) 1 200 (62.4) 1 923 (100.0) Kepemilikan KMS 0.624 Tidak 43 (35.2) 79 (64.8) 122 (100.0) Ya 1 113 (37.4) 1 860 (62.6) 2 973 (100.0) Imunisasi Hepatitis B-0 0.184 Tidak 132 (34.3) 253 (65.7) 385 (100.0) Ya 1 024 (37.8) 1 686 (62.2) 2 710 (100.0)

Kualitas air minum 0.652

Tidak memenuhi syarat 12 (41.4) 17 (58.6) 29 (100.0) Memenuhi syarat 1 144 (37.3) 1 922 (62.7) 3 066 (100.0)

Tempat air limbah 0.447

Terbuka 931 (37.0) 1 583 (63.0) 2 514 (100.0) Tertutup 225 (38.7) 356 (61.3) 581 (100.0)

Keterangan: ** p<0.01, *

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan (disimpan di tempat lain) catatan kesehatan berupa KMS/Buku KIA/catatan kesehatan lain seperti Buku Catatan Kesehatan Anak (selain KMS dan KIA) tidak berbeda dengan anak yang memiliki dan dapat menunjukkan catatan kesehatan, masing-masing sebanyak 35.2 dan 37.4%. Demikian pula dengan status mendapat imunisasi Hepatitis B-0 (biasanya diberikan sesaat setelah bayi lahir atau kurang dari 7 hari setelah bayi lahir yang disuntikkan di paha bayi), masing-masing sebanyak 34.3 dan 37.8%. Berikutnya, prevalensi stunting anak yang kualitas fisik air minum di keluarganya tidak memenuhi syarat (keruh,

berwarna, berasa, berbusa, & berbau) dan prevalensi anak yang kualitas fisik air minum yang memenuhi syarat, masing-masing yaitu 41.4 dan 37.3%.

Prevalensi stunting anak yang tempat penampungan air limbah dari kamar mandi/tempat cuci/dapur terbuka (penampungan terbuka di pekarangan, penampungan di luar pekarangan, tanpa penampungan –di tanah-, & langsung ke got/sungai) dan prevalensi stunting anak yang tempat penampungan air limbahnya tertutup (sarana pembuangan air limbah –SPAL- dan penampungan tertutup di pekarangan), berturut-turut yaitu 37.0 dan 38.7%.

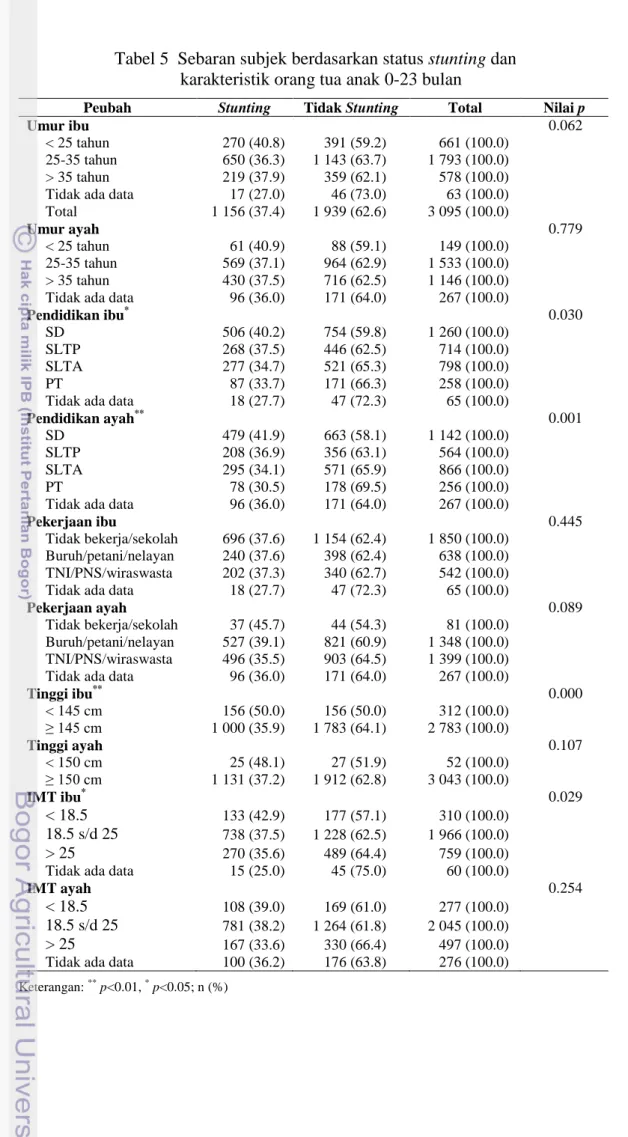

Karakteristik Orang Tua

Tidak ada hubungan antara stunting anak 0-23 bulan dengan umur orang tua, pekerjaan orang tua, tinggi badan ayah, dan status gizi (indeks massa tubuh – IMT-) ayah (p>0.05). Namun, ada hubungan antara stunting dengan pendidikan ibu (p<0.05), pendidikan ayah (p<0.01), tinggi ibu (p<0.01) dan status gizi ibu (p<0.05).

Prevalensi anak stunting dengan umur ibu kurang dari 25 tahun, prevalensi stunting anak dengan umur ibu 25-35 tahun, dan prevalensi stunting umur ibu yang lebih dari 35 tahun, masing-masing berturut-turut 40.8, 36.3, dan 37.0%. Demikian pula dengan umur ayah, masing-masing berturut-turut 40.9%, 37.1%, dan 37.5% (Tabel 5). Separuh orang tua anak berusia 25-35 tahun.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan menurun seiring dengan meningkatnya pendidikan ibu. Prevalensi stunting anak dengan ibu berpendidikan SD, SLTP, SLTA, dan PT berturut-turut sebanyak 40.2, 37.5, 34.7 dan 33.7%. Demikian juga dengan pendidikan ayah, yaitu 41.9%, 36.9%, 34.1% dan 30.5%. Sekitar 40% orang tua berpendidikan SD.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan tidak berbeda pada setiap kelompok pekerjaan orang tua. Prevalensi anak stunting dengan ibu tidak bekerja/sekolah, buruh/petani/nelayan, TNI/PNS/wiraswasta berturut-turut yaitu 37.6, 37.6 dan 37.3%; demikian juga dengan pekerjaan ayah, yaitu 45.7, 39.1 dan 35.5%.

Tabel 5 Sebaran subjek berdasarkan status stunting dan karakteristik orang tua anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Nilai p

Umur ibu 0.062

< 25 tahun 270 (40.8) 391 (59.2) 661 (100.0) 25-35 tahun 650 (36.3) 1 143 (63.7) 1 793 (100.0) > 35 tahun 219 (37.9) 359 (62.1) 578 (100.0) Tidak ada data 17 (27.0) 46 (73.0) 63 (100.0) Total 1 156 (37.4) 1 939 (62.6) 3 095 (100.0)

Umur ayah 0.779

< 25 tahun 61 (40.9) 88 (59.1) 149 (100.0) 25-35 tahun 569 (37.1) 964 (62.9) 1 533 (100.0) > 35 tahun 430 (37.5) 716 (62.5) 1 146 (100.0) Tidak ada data 96 (36.0) 171 (64.0) 267 (100.0)

Pendidikan ibu* 0.030

SD 506 (40.2) 754 (59.8) 1 260 (100.0) SLTP 268 (37.5) 446 (62.5) 714 (100.0) SLTA 277 (34.7) 521 (65.3) 798 (100.0) PT 87 (33.7) 171 (66.3) 258 (100.0) Tidak ada data 18 (27.7) 47 (72.3) 65 (100.0)

Pendidikan ayah** 0.001

SD 479 (41.9) 663 (58.1) 1 142 (100.0) SLTP 208 (36.9) 356 (63.1) 564 (100.0) SLTA 295 (34.1) 571 (65.9) 866 (100.0) PT 78 (30.5) 178 (69.5) 256 (100.0) Tidak ada data 96 (36.0) 171 (64.0) 267 (100.0)

Pekerjaan ibu 0.445

Tidak bekerja/sekolah 696 (37.6) 1 154 (62.4) 1 850 (100.0) Buruh/petani/nelayan 240 (37.6) 398 (62.4) 638 (100.0) TNI/PNS/wiraswasta 202 (37.3) 340 (62.7) 542 (100.0) Tidak ada data 18 (27.7) 47 (72.3) 65 (100.0)

Pekerjaan ayah 0.089

Tidak bekerja/sekolah 37 (45.7) 44 (54.3) 81 (100.0) Buruh/petani/nelayan 527 (39.1) 821 (60.9) 1 348 (100.0) TNI/PNS/wiraswasta 496 (35.5) 903 (64.5) 1 399 (100.0) Tidak ada data 96 (36.0) 171 (64.0) 267 (100.0)

Tinggi ibu** 0.000 < 145 cm 156 (50.0) 156 (50.0) 312 (100.0) ≥ 145 cm 1 000 (35.9) 1 783 (64.1) 2 783 (100.0) Tinggi ayah 0.107 < 150 cm 25 (48.1) 27 (51.9) 52 (100.0) ≥ 150 cm 1 131 (37.2) 1 912 (62.8) 3 043 (100.0) IMT ibu* 0.029 < 18.5 133 (42.9) 177 (57.1) 310 (100.0) 18.5 s/d 25 738 (37.5) 1 228 (62.5) 1 966 (100.0) > 25 270 (35.6) 489 (64.4) 759 (100.0)

Tidak ada data 15 (25.0) 45 (75.0) 60 (100.0)

IMT ayah 0.254

< 18.5 108 (39.0) 169 (61.0) 277 (100.0)

18.5 s/d 25 781 (38.2) 1 264 (61.8) 2 045 (100.0)

> 25 167 (33.6) 330 (66.4) 497 (100.0)

Tidak ada data 100 (36.2) 176 (63.8) 276 (100.0)

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang ibunya pendek (tinggi badan ibu<145 cm) lebih banyak dibanding yang ibunya tidak pendek (tinggi badan ibu≥145 cm), berturut-turut yaitu 50.0 dan 35.9%. Namun demikian, prevalensi stunting anak yang ayahnya pendek (tinggi badan ayah<150 cm) tidak berbeda dengan yang ayahnya tidak pendek (tinggi badan ayah≥ 150 cm), berturut-turut yaitu 48.1 dan 37.2%.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan menurun seiring dengan meningkatnya status gizi ibu (indek massa tubuh). Prevalensi stunting anak pada ibu yang berstatus gizi kurus, normal, dan gemuk berturut-turut 42.9, 37.5, dan 35.6%. Namun, prevalensi stanting tidak berbeda dengan meningkatnya status gizi ayah, berturut-turut sebanyak 39.0, 38.2, dan 33.6%.

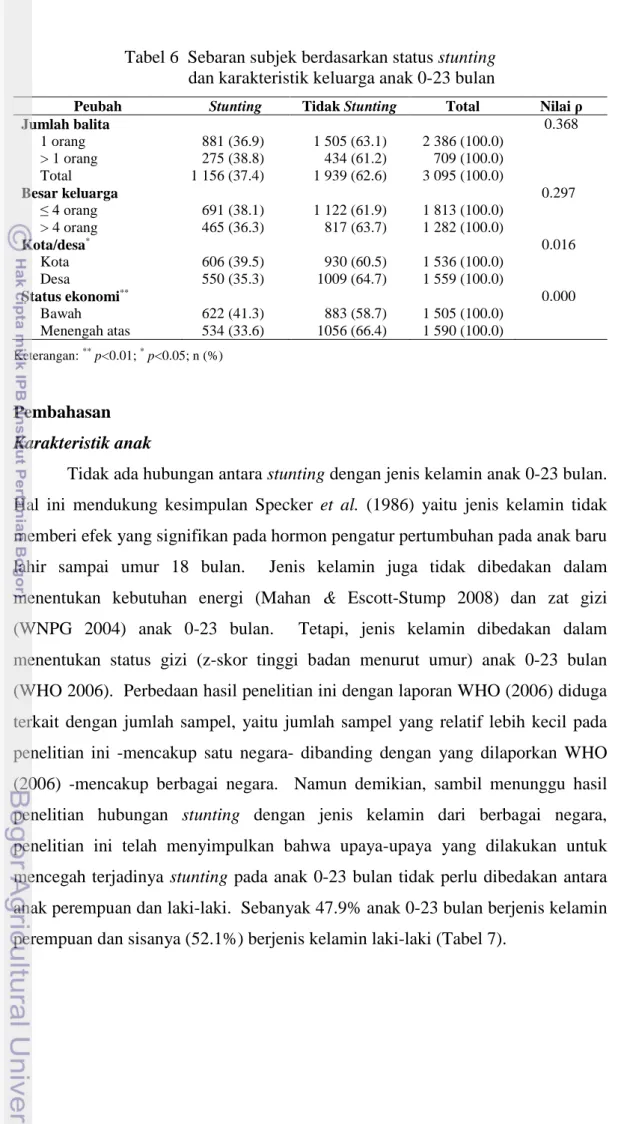

Karakteristik Keluarga

Tidak ada hubungan antara stunting anak 0-23 bulan dengan jumlah anak balita, besar keluarga, dan tempat tinggal mereka di kota/di desa (p>0.05). Namun, ada hubungan antara stunting dengan status ekonomi (p<0.01). Lebih dari seperlima keluarga anak 0-23 bulan memiliki banyak anak balita. Disamping itu, sekitar separuh keluarga anak 0-23 termasuk keluarga besar, bertempat tinggal di desa, dan berstatus ekonomi bawah.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang jumlah anak balita dalam keluarga tersebut banyak (lebih dari 1 orang) tidak berbeda dengan yang sedikit (yang jumlah anak balita dalam keluarga tersebut hanya 1 orang), berturut-turut sebanyak 38.8 dan 36.9%. Demikian pula dengan besar keluarga, pada ukuran keluarga kecil (≤ 4 orang) sebesar 38.1% dan keluarga besar (>4 orang) sebesar 36.3%. Selanjutnya, tempat tinggal di desa atau kota, berturut-turut sebanyak 39.5 dan 35.3%. Adapun, prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang berstatus ekonomi bawah (kuintil 1 & 2) lebih banyak dibanding menengah atas (kuintil 3, 4 & 5), berturut-turut sebanyak 41.3 dan 33.6% (Tabel 6).

Tabel 6 Sebaran subjek berdasarkan status stunting dan karakteristik keluarga anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Nilai ρ

Jumlah balita 0.368 1 orang 881 (36.9) 1 505 (63.1) 2 386 (100.0) > 1 orang 275 (38.8) 434 (61.2) 709 (100.0) Total 1 156 (37.4) 1 939 (62.6) 3 095 (100.0) Besar keluarga 0.297 ≤ 4 orang 691 (38.1) 1 122 (61.9) 1 813 (100.0) > 4 orang 465 (36.3) 817 (63.7) 1 282 (100.0) Kota/desa* 0.016 Kota 606 (39.5) 930 (60.5) 1 536 (100.0) Desa 550 (35.3) 1009 (64.7) 1 559 (100.0) Status ekonomi** 0.000 Bawah 622 (41.3) 883 (58.7) 1 505 (100.0) Menengah atas 534 (33.6) 1056 (66.4) 1 590 (100.0) Keterangan: ** p<0.01; * p<0.05; n (%) Pembahasan Karakteristik anak

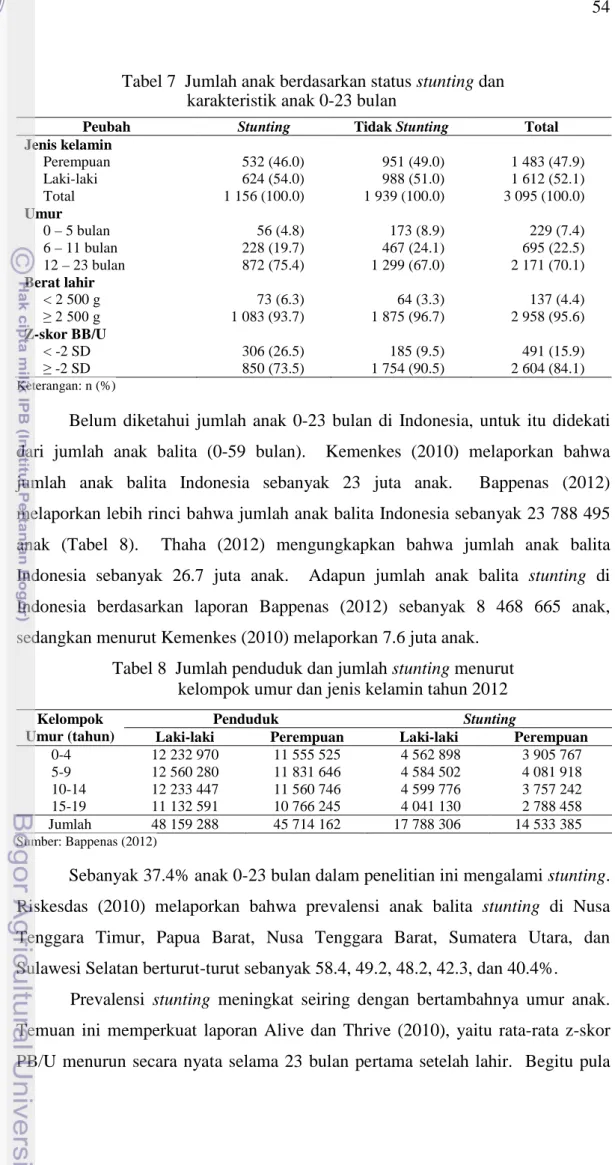

Tidak ada hubungan antara stunting dengan jenis kelamin anak 0-23 bulan. Hal ini mendukung kesimpulan Specker et al. (1986) yaitu jenis kelamin tidak memberi efek yang signifikan pada hormon pengatur pertumbuhan pada anak baru lahir sampai umur 18 bulan. Jenis kelamin juga tidak dibedakan dalam menentukan kebutuhan energi (Mahan & Escott-Stump 2008) dan zat gizi (WNPG 2004) anak 0-23 bulan. Tetapi, jenis kelamin dibedakan dalam menentukan status gizi (z-skor tinggi badan menurut umur) anak 0-23 bulan (WHO 2006). Perbedaan hasil penelitian ini dengan laporan WHO (2006) diduga terkait dengan jumlah sampel, yaitu jumlah sampel yang relatif lebih kecil pada penelitian ini -mencakup satu negara- dibanding dengan yang dilaporkan WHO (2006) -mencakup berbagai negara. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian hubungan stunting dengan jenis kelamin dari berbagai negara, penelitian ini telah menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak 0-23 bulan tidak perlu dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki. Sebanyak 47.9% anak 0-23 bulan berjenis kelamin perempuan dan sisanya (52.1%) berjenis kelamin laki-laki (Tabel 7).

Tabel 7 Jumlah anak berdasarkan status stunting dan karakteristik anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Jenis kelamin Perempuan 532 (46.0) 951 (49.0) 1 483 (47.9) Laki-laki 624 (54.0) 988 (51.0) 1 612 (52.1) Total 1 156 (100.0) 1 939 (100.0) 3 095 (100.0) Umur 0 – 5 bulan 56 (4.8) 173 (8.9) 229 (7.4) 6 – 11 bulan 228 (19.7) 467 (24.1) 695 (22.5) 12 – 23 bulan 872 (75.4) 1 299 (67.0) 2 171 (70.1) Berat lahir < 2 500 g 73 (6.3) 64 (3.3) 137 (4.4) ≥ 2 500 g 1 083 (93.7) 1 875 (96.7) 2 958 (95.6) Z-skor BB/U < -2 SD 306 (26.5) 185 (9.5) 491 (15.9) ≥ -2 SD 850 (73.5) 1 754 (90.5) 2 604 (84.1) Keterangan: n (%)

Belum diketahui jumlah anak 0-23 bulan di Indonesia, untuk itu didekati dari jumlah anak balita (0-59 bulan). Kemenkes (2010) melaporkan bahwa jumlah anak balita Indonesia sebanyak

Kelompok Umur (tahun)

23 juta anak. Bappenas (2012) melaporkan lebih rinci bahwa jumlah anak balita Indonesia sebanyak 23 788 495 anak (Tabel 8). Thaha (2012) mengungkapkan bahwa jumlah anak balita Indonesia sebanyak 26.7 juta anak. Adapun jumlah anak balita stunting di Indonesia berdasarkan laporan Bappenas (2012) sebanyak 8 468 665 anak, sedangkan menurut Kemenkes (2010) melaporkan 7.6 juta anak.

Tabel 8 Jumlah penduduk dan jumlah stunting menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2012

Penduduk Stunting

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

0-4 12 232 970 11 555 525 4 562 898 3 905 767 5-9 12 560 280 11 831 646 4 584 502 4 081 918 10-14 12 233 447 11 560 746 4 599 776 3 757 242 15-19 11 132 591 10 766 245 4 041 130 2 788 458 Jumlah 48 159 288 45 714 162 17 788 306 14 533 385 Sumber: Bappenas (2012)

Sebanyak 37.4% anak 0-23 bulan dalam penelitian ini mengalami stunting. Riskesdas (2010) melaporkan bahwa prevalensi anak balita stunting di Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan berturut-turut sebanyak 58.4, 49.2, 48.2, 42.3, dan 40.4%.

Prevalensi stunting meningkat seiring dengan bertambahnya umur anak. Temuan ini memperkuat laporan Alive dan Thrive (2010), yaitu rata-rata z-skor PB/U menurun secara nyata selama 23 bulan pertama setelah lahir. Begitu pula

kesimpulan Waterlow and Schürch (1994) yaitu meskipun anak-anak umumnya tidak mencapai tahap yang diklasifikasikan sebagai stunting (PB/U <-2 SD) sampai usia 2 atau 3 tahun, namun proses perlambatan pertumbuhan linier sebenarnya dimulai jauh lebih awal yaitu usia 2 atau 3 bulan. Selain itu, Schmidt et al. (2002) menyimpulkan bahwa pertumbuhan mulai tersendat-sendat pada usia 6-7 bulan. WHO (2001) melaporkan pula bahwa semakin awal anak-anak menjadi stunting, semakin parah hambatan pertumbuhan mereka.

Prevalensi stunting pada anak 0-23 bulan dengan berat lahir rendah (BBLR) lebih banyak dibanding anak yang tidak BBLR, masing-masing yaitu 53.3 dan 36.6%. Jumlah anak 0-23 bulan dengan berat lahir rendah sebanyak 4.4%, namun Bappenas (2012) melaporkan bahwa proporsi BBLR di Indonesia tahun 2010 sebesar 8.8%; BBLR terendah (5,8%) di Bali, tertinggi (27%) di Papua; adapun proporsi BBLR tahun 2007 sebanyak 10.9%. Angka-angka tersebut adalah angka rata-rata nasional dengan disparitas yang lebar antar daerah yang menunjukkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Lebih dari 20 juta bayi di dunia (15.5% dari seluruh kelahiran) mengalami BBLR dan 95% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan underweight lebih banyak dibanding anak tidak underweight. Sebanyak 15.9% anak 0-23 bulan mengalami underweight. Bappenas (2012) melaporkan bahwa prevalensi anak balita underweight 13.3%. Groff dan Gropper (2000) menjelaskan bahwa semakin kurus seseorang maka semakin berisiko mengalami keropos tulang. Hayati et al. 2012 menyimpulkan bahwa underweight (z-skor BB/U) merupakan salah satu faktor risiko stunting pada anak 0-23 bulan.

Tingkat Kecukupan dan Mutu Gizi Konsumsi Pangan

Mutu gizi konsumsi pangan sebagian besar anak 0-23 bulan termasuk kurang. Anak dengan tingkat kecukupan vitamin B1 yang kurang hampir sebanyak 20%. Anak dengan tingkat kecukupan energi, protein, kalsium, fosfor, dan vitamin A yang kurang berjumlah sekitar 40%. Anak dengan tingkat asupan zat besi dan vitamin C yang kurang mencapai 80%. Bahkan anak dengan densitas asupan gizi kurang mencapai 95% (densitas asupan vitamin C). Secara keseluruhan, anak dengan mutu gizi konsumsi pangan kurang sebanyak 60.1% (Tabel 9). Di sisi lain, Specker et al. (1986) menyimpulkan bahwa diet memberi efek yang signifikan pada hormon pengatur pertumbuhan

WHO (2001) melaporkan bahwa sulit menafsirkan hubungan antara asupan energi dan pertumbuhan. Ketika asupan energi dari makanan rendah, asupan beberapa zat gizi lain juga akan tidak memadai. Eksperimen menggunakan susu formula bayi dengan kandungan energi bervariasi, sedangkan kandungan protein konstan, hasilnya menunjukkan bahwa kekurangan energi mempengaruhi pertumbuhan berat badan tapi tidak mempengaruhi tinggi badan, setidaknya dalam jangka pendek. Studi intervensi dengan menyediakan energi berupa lemak tambahan atau makanan energi tinggi, belum menemukan efek yang konsisten pada pertumbuhan. Di Papua Nugini, suplemen energi meningkatkan berat badan dan kegemukan anak-anak sekolah, tetapi tidak pertumbuhan linier mereka (Becroft & Bailey 1965). Sebaliknya, makanan energi tinggi (310 kkal/hari) diberikan kepada anak-anak India yang kekurangan gizi dapat meningkatkan tambahan tinggi dan berat badan mereka (Bhandari et al. 2004). Dari uraian di atas, diduga makanan tinggi energi dapat meningkatkan tambahan

pada masa anak-anak. Diet yang kurang bermutu pada sebagian besar anak tersebut di atas akan berpeluang menimbulkan banyak anak menjadi stunting.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan energi kurang tidak berbeda dengan anak yang cukup, masing-masing sebanyak 37.5 dan 37.2% Namun demikian, sebanyak 44.8% anak 0-23 bulan mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal (<70% angka kecukupan gizi -AKG). Kemenkes (2010) melaporkan bahwa anak 24-59 bulan (kelompok umur lebih besar) yang mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal sebanyak 24.7%.

tinggi dan berat badan anak yang kekurangan gizi, namun hanya meningkatkan berat badan pada anak dengan zat gizi cukup.

Tabel 9 Jumlah anak berdasarkan tingkat kecukupan, mutu, dan densitas gizi anak 0-23 bulan berdasarkan status stunting

Keterangan: Tk = tingkat kecukupan; n (%)

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Tk. energi < 70% 521 (45.1) 867 (44.7) 1388 (44.8) ≥ 70% 635 (54.9) 1072 (55.3) 1707 (55.2) Total 1156 (100.0) 1939 (100.0) 3095 (100.0) Tk. protein < 80% 321 (27.8) 497 (25.6) 818 (26.4) ≥ 80% 835 (72.2) 1442 (74.4) 2277 (73.6) Tk. kalsium < 50% 621 (53.7) 949 (48.9) 1570 (50.7) ≥ 50% 535 (46.3) 990 (51.1) 1525 (49.3) Tk. fosfor < 50% 454 (39.3) 634 (32.7) 1088 (35.2) ≥ 50% 702 (60.7) 1305 (67.3) 2007 (64.8) Tk. zat besi < 50% 840 (72.7) 1396 (72.0) 2236 (72.2) ≥ 50% 316 (27.3) 543 (28.0) 859 (27.8) Tk. vitamin A < 50% 421 (36.4) 663 (34.2) 1084 (35.0) ≥ 50% 735 (63.6) 1276 (65.8) 2011 (65.0) Tk. vitamin B1 < 50% 254 (22.0) 357 (18.4) 611 (19.7) ≥ 50% 902 (78.0) 1582 (81.6) 2484 (80.3) Tk. vitamin C < 50% 940 (81.3) 1541 (79.5) 2481 (80.2) ≥ 50% 216 (18.7) 398 (20.5) 614 (19.8)

Mutu gizi konsumsi pangan

< 70% 718 (62.1) 1141 (58.8) 1859 (60.1)

≥ 70% 438 (37.9) 798 (41.2) 1236 (39.9)

Densitas asupan protein

< 20 g per 1 000 kkal 402 (34.8) 647 (33.4) 1049 (33.9) 20 – 40 g per 1 000 kkal 548 (47.4) 896 (46.2) 1444 (46.7) > 40 g per 1 000 kkal 206 (17.8) 396 (20.4) 602 (19.5)

Densitas asupan kalsium

< 500 mg per 1 000 kkal 774 (67.0) 1186 (61.2) 1960 (63.3) ≥ 500 mg per 1 000 kkal 382 (33.0) 753 (38.8) 1135 (36.7)

Densitas asupan zat besi

< 7 mg per 1 000 kkal 996 (86.2) 1704 (87.9) 2700 (87.2) ≥ 7 mg per 1 000 kkal 160 (13.8) 235 (12.1) 395 (12.8)

Densitas asupan vitamin A

< 700 µg RE per 1 000 kkal 773 (61.8) 1199 (66.9) 1972 (63.7) ≥ 700 µg RE per 1 000 kkal 383 (38.2) 740 (33.1) 1123 (36.3)

Densitas asupan vitamin B1

< 1.0 mg per 1 000 kkal 539 (46.6) 881 (45.4) 1420 (45.9) ≥ 1.0 mg per 1 000 kkal 617 (53.4) 1058 (54.6) 1675 (54.1)

Densitas asupan vitamin C

< 50 mg per 1 000 kkal 1103 (95.4) 1837 (94.7) 2940 (95.0) ≥ 50 mg per 1 000 kkal 53 (4.6) 102 (5.3) 155 (5.0)

Tidak ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan protein anak 0-23 bulan. Asupan protein anak stunting rata-rata 18.9±12.7 g per hari. Hasil tersebut mendukung kesimpulan Arnelia et al. (2010) yakni asupan protein anak underweight 6-23 bulan sebanyak 11.03±2.77 s/d 18.31±4.16 g per hari. Adapun tingkat konsumsi protein anak 0-23 bulan secara keseluruhan (baik yang stunting maupun yang tidak stunting) sebesar 135.1±86.5%. Hal tersebut tidak berbeda dengan yang dilaporkan Kemenkes (2010) untuk kelompok anak 24–59 bulan yaitu 100.4-173.6%. Namun demikian, sebanyak 26.4% anak 0-23 bulan mengonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal (<80% AKG); dan Kemenkes (2010) melaporkan sebanyak 18.4% anak 24–59 bulan mengonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal. Diketahui pula bahwa Rekomendasi Amerika untuk membatasi asupan total protein dua kali RDA (WHO 1998).

Ada hubungan antara stunting dengan densitas asupan protein anak 0-23 bulan. Namun demikian, sebanyak 47.2% anak 0-23 bulan densitas asupan proteinnya kurang.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan lebih tinggi pada anak yang tingkat kecukupan kalsiumnya kurang. Frongillo (1999) menyimpulkan bahwa faktor gizi yang dapat menyebabkan pertambahan tulang pada anak meliputi kalsium dan fosfor susu formula. Sementara itu, Specker (2004) menyimpulkan bahwa ada interaksi asupan kalsium dengan gen dan asupan kalsium dengan aktifitas anak. IOM (1997) menyatakan bahwa densitas mineral tulang ditentukan oleh konsumsi kalsium, ketersediaan vitamin D dan faktor genetik. Attwood (2003) menjelaskan bahwa pada jumlah tertentu konsumsi protein yang diikuti dengan konsumsi kalsium yang baik terbukti memberi pengaruh nyata terhadap terbentuknya kepadatan tulang yang baik, namun konsumsi protein yang tidak diikuti dengan konsumsi kalsium yang cukup dapat memberikan pengaruh pada menurunnya kepadatan tulang. Hal ini dikarenakan konsumsi protein dapat meningkatkan hilangnya kalsium melalui urin. Remaja yang defisiensi kalsium mempunyai densitas tulang yang rendah (Hardinsyah, Damayanthi & Zulianti 2008). Kosnayani (2007) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat (r = 0,873) antara jumlah asupan kalsium yang dikonsumsi dengan kepadatan tulang (p = 0,000). Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan mineral tulang dan penting

untuk pengaturan proses fisiologik dan biokimia. Kalsium diperlukan untuk memaksimalkan puncak massa tulang dan mempertahankan densitas tulang yang normal (Shroff & Pai 2000). Suryono (2007) menyimpulkan bahwa pada kelompok pemberian susu berkalsium tinggi, densitas mineral tulang lengan juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi kalsium total (p<0,05) dengan kontribusi 1,26%. Konsumsi kalsium total merupakan jumlah asupan kalsium yang diperoleh dari susu berkalsium tinggi yang diberikan serta yang berasal dari bahan pangan lain yang dikonsumsi remaja. Sumber kalsium yang bukan berasal dari susu dapat diperoleh dari bahan pangan khususnya dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan ikan laut.

Ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan fosfor anak 0-23 bulan. Sebanyak 35.2% anak 0-23 bulan mengkonsumsi fosfor kurang dari yang dianjurkan. Khomsan (2002) menyimpulkan bahwa rasio kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan tulang yang ideal adalah 1:1 hingga 2:1.

Tidak ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan zat besi anak 0-23 bulan. Sebanyak 72.2% anak 0-23 bulan mengkonsumsi zat besi kurang dari yang dianjurkan (Tabel 9). Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan zat besinya kurang hampir sama dengan anak yang cukup, masing-masing sebanyak 37.6 dan 36.8%; demikian pula densitas asupan zat besinya, masing-masing sebanyak 36.9 dan 40.5% (Tabel 3).

Ada hubungan antara stunting dengan densitas vitamin A anak 0-23 bulan. Prevalensi stunting anak yang densitas asupan vitamin A-nya kurang dan prevalensi stunting anak yang densitas asupan vitamin A-nya cukup berturut-turut yaitu 39.2 dan 34.1% (Tabel 3).

Ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan vitamin B1 anak 0-23 bulan. Sebanyak 19.7% anak 0-23 bulan mengkonsumsi vitamin B1 kurang dari yang dianjurkan (Tabel 9). Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang tingkat kecukupan vitamin B1-nya kurang lebih tinggi dibanding anak tingkat kecukupan vitamin B1 yang cukup, masing-masing sebanyak 41.6 dan 36.3% (Tabel 3).

Tidak ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan vitamin C anak 0-23 bulan. Sebanyak 80.2% anak 0-23 bulan mengkonsumsi vitamin C kurang dari yang dianjurkan (Tabel 9). Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang

tingkat kecukupan vitamin C-nya tidak berbeda dengan anak yang cukup, masing-masing sebanyak 37.9 dan 35.2%; demikian pula densitas asupan vitamin C-nya, masing-masing sebanyak 37.5 dan 34.2% (Tabel 3).

Tidak ada hubungan antara stunting dengan mutu gizi konsumsi pangan anak 0-23 bulan. Sebanyak 60.1% anak 0-23 bulan, mutu gizi asupan pangannya kurang (Tabel 9). Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang mutu gizi asupan pangannya kurang tidak berbeda dengan anak yang cukup, masing-masing sebanyak 38.6 dan 35.4% (Tabel 3).

Kesehatan Anak dan Sanitasi Lingkungan

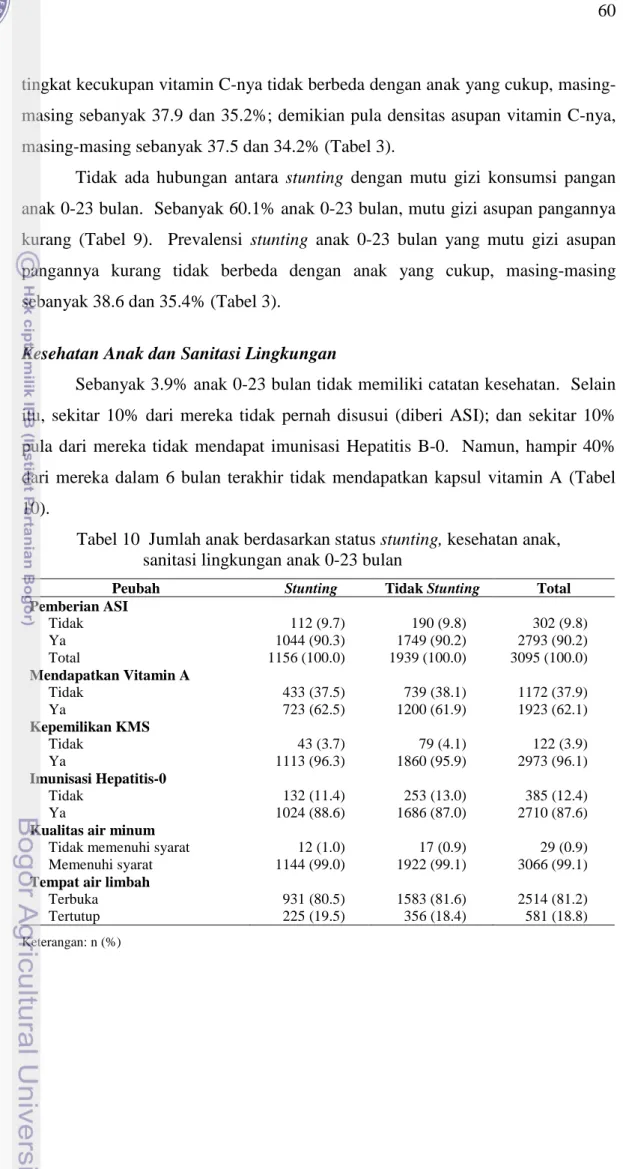

Sebanyak 3.9% anak 0-23 bulan tidak memiliki catatan kesehatan. Selain itu, sekitar 10% dari mereka tidak pernah disusui (diberi ASI); dan sekitar 10% pula dari mereka tidak mendapat imunisasi Hepatitis B-0. Namun, hampir 40% dari mereka dalam 6 bulan terakhir tidak mendapatkan kapsul vitamin A (Tabel 10).

Tabel 10 Jumlah anak berdasarkan status stunting, kesehatan anak, sanitasi lingkungan anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Pemberian ASI Tidak 112 (9.7) 190 (9.8) 302 (9.8) Ya 1044 (90.3) 1749 (90.2) 2793 (90.2) Total 1156 (100.0) 1939 (100.0) 3095 (100.0) Mendapatkan Vitamin A Tidak 433 (37.5) 739 (38.1) 1172 (37.9) Ya 723 (62.5) 1200 (61.9) 1923 (62.1) Kepemilikan KMS Tidak 43 (3.7) 79 (4.1) 122 (3.9) Ya 1113 (96.3) 1860 (95.9) 2973 (96.1) Imunisasi Hepatitis-0 Tidak 132 (11.4) 253 (13.0) 385 (12.4) Ya 1024 (88.6) 1686 (87.0) 2710 (87.6)

Kualitas air minum

Tidak memenuhi syarat 12 (1.0) 17 (0.9) 29 (0.9) Memenuhi syarat 1144 (99.0) 1922 (99.1) 3066 (99.1)

Tempat air limbah

Terbuka 931 (80.5) 1583 (81.6) 2514 (81.2)

Tertutup 225 (19.5) 356 (18.4) 581 (18.8)

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang mendapat imunisasi Hepatitis B-0 tidak berbeda dengan anak yang mendapatkan imunisasi tersebut. Bappenas (2012) menjelaskan bahwa di dalam kandungan, janin akan tumbuh dan berkembang melalui pertambahan berat dan panjang badan, perkembangan otak serta organ-organ lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Pada saat dilahirkan, sebagian besar perubahan tersebut menetap atau selesai, kecuali beberapa fungsi, yaitu perkembangan otak dan imunitas, yang berlanjut sampai beberapa tahun pertama kehidupan bayi. Selain itu, WHO (2001) melaporkan bahwa efek positif suplementasi mikronutrien pada pertumbuhan linier tidak disebabkan oleh asupan makanan meningkat, tetapi tampaknya dipengaruhi oleh penurunan morbiditas. Namun, dalam Riskesdas 2010 (Kemenkes 2010) hanya tersedia data penyakit Malaria dan Tuberkulosis (TB Paru).

Prevalensi stunting anak yang kualitas fisik air minum di keluarganya tidak memenuhi syarat tidak berbeda dengan prevalensi anak yang kualitas fisik air minum yang memenuhi syarat. Adapun persentase keluarga yang kualitas air minumnya tidak memenuhi syarat sebanyak 0.9%; namun Bappenas (2012) melaporkan berdasarkan data Susenas (2010) bahwa masalah akses keluarga terhadap air minum layak adalah sebesar 44.2%; angka tersebut masih di bawah target MDGs 2015 sebesar 68.87%. Bappenas (2012) lebih jauh mengungkapkan bahwa tiap tahun 20% kematian anak balita disebabkan karena diare yang disebabkan oleh air minum yang tercemar bakteri.

Karakteristik orang tua

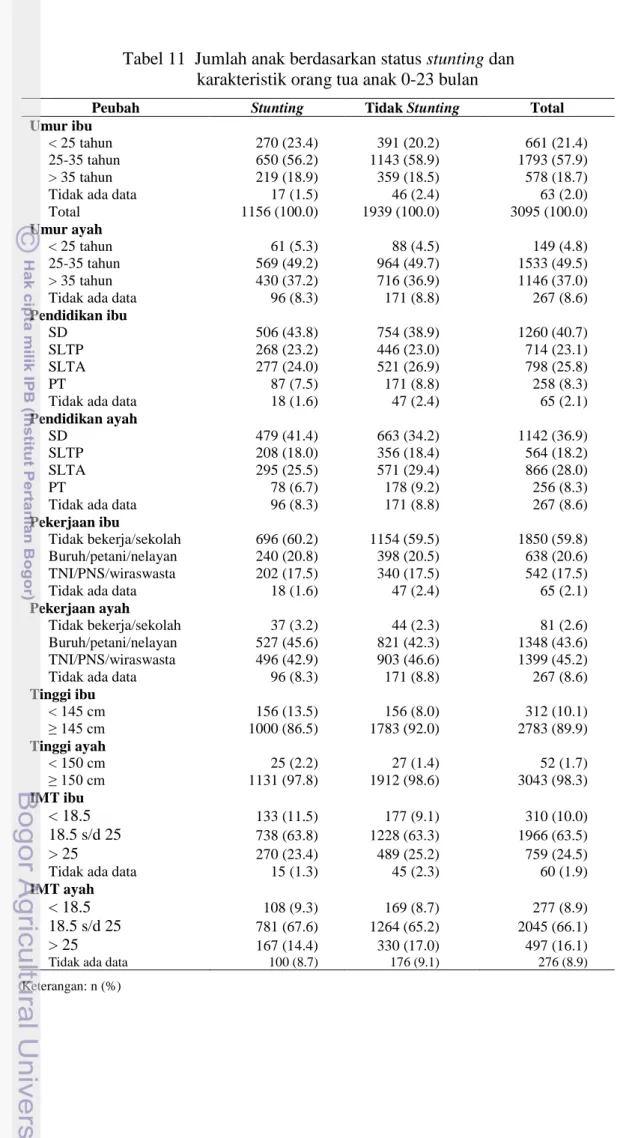

Separuh ibu dan ayah anak 0-23 bulan berusia 25-35 tahun. Selain itu, sekitar 40% ibu dan ayah dari anak 0-23 bulan berpendidikan SD (Tabel 11).

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang ibunya pendek (tinggi badan ibu < 145 cm) lebih banyak dibanding yang ibunya tidak pendek (tinggi badan ibu ≥ 145 cm). Victoria et al. (2008) menyimpulkan bahwa ibu yang pendek waktu usia 2 tahun cenderung bertubuh pendek pada saat menginjak dewasa; dan apabila hamil ibu pendek akan cenderung melahirkan bayi yang BBLR.

Tabel 11 Jumlah anak berdasarkan status stunting dan karakteristik orang tua anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Umur ibu

< 25 tahun 270 (23.4) 391 (20.2) 661 (21.4) 25-35 tahun 650 (56.2) 1143 (58.9) 1793 (57.9) > 35 tahun 219 (18.9) 359 (18.5) 578 (18.7)

Tidak ada data 17 (1.5) 46 (2.4) 63 (2.0)

Total 1156 (100.0) 1939 (100.0) 3095 (100.0)

Umur ayah

< 25 tahun 61 (5.3) 88 (4.5) 149 (4.8)

25-35 tahun 569 (49.2) 964 (49.7) 1533 (49.5) > 35 tahun 430 (37.2) 716 (36.9) 1146 (37.0) Tidak ada data 96 (8.3) 171 (8.8) 267 (8.6)

Pendidikan ibu

SD 506 (43.8) 754 (38.9) 1260 (40.7)

SLTP 268 (23.2) 446 (23.0) 714 (23.1)

SLTA 277 (24.0) 521 (26.9) 798 (25.8)

PT 87 (7.5) 171 (8.8) 258 (8.3)

Tidak ada data 18 (1.6) 47 (2.4) 65 (2.1)

Pendidikan ayah

SD 479 (41.4) 663 (34.2) 1142 (36.9)

SLTP 208 (18.0) 356 (18.4) 564 (18.2)

SLTA 295 (25.5) 571 (29.4) 866 (28.0)

PT 78 (6.7) 178 (9.2) 256 (8.3)

Tidak ada data 96 (8.3) 171 (8.8) 267 (8.6)

Pekerjaan ibu

Tidak bekerja/sekolah 696 (60.2) 1154 (59.5) 1850 (59.8) Buruh/petani/nelayan 240 (20.8) 398 (20.5) 638 (20.6) TNI/PNS/wiraswasta 202 (17.5) 340 (17.5) 542 (17.5)

Tidak ada data 18 (1.6) 47 (2.4) 65 (2.1)

Pekerjaan ayah

Tidak bekerja/sekolah 37 (3.2) 44 (2.3) 81 (2.6) Buruh/petani/nelayan 527 (45.6) 821 (42.3) 1348 (43.6) TNI/PNS/wiraswasta 496 (42.9) 903 (46.6) 1399 (45.2) Tidak ada data 96 (8.3) 171 (8.8) 267 (8.6)

Tinggi ibu < 145 cm 156 (13.5) 156 (8.0) 312 (10.1) ≥ 145 cm 1000 (86.5) 1783 (92.0) 2783 (89.9) Tinggi ayah < 150 cm 25 (2.2) 27 (1.4) 52 (1.7) ≥ 150 cm 1131 (97.8) 1912 (98.6) 3043 (98.3) IMT ibu < 18.5 133 (11.5) 177 (9.1) 310 (10.0) 18.5 s/d 25 738 (63.8) 1228 (63.3) 1966 (63.5) > 25 270 (23.4) 489 (25.2) 759 (24.5)

Tidak ada data 15 (1.3) 45 (2.3) 60 (1.9)

IMT ayah

< 18.5 108 (9.3) 169 (8.7) 277 (8.9)

18.5 s/d 25 781 (67.6) 1264 (65.2) 2045 (66.1)

> 25 167 (14.4) 330 (17.0) 497 (16.1)

Tidak ada data 100 (8.7) 176 (9.1) 276 (8.9)

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan menurun seiring dengan meningkatnya status gizi ibu (indek massa tubuh). Prevalensi stunting anak pada ibu yang berstatus gizi kurus, normal, dan gemuk berturut-turut 42.9, 37.5, dan 35.6%. Bappenas (2012) menjelaskan bahwa terdapat 23% ibu yang kurus; sedangkan dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 10.0%.

Karakteristik Keluarga

Sebanyak 22.9% keluarga anak 0-23 bulan memiliki banyak anak balita (0-59 bulan). Disamping itu, sekitar separuh keluarga anak 0-23 termasuk keluarga besar, bertempat tinggal di desa, dan berstatus ekonomi keluarga bawah (Tabel 12).

Tabel 12 Jumlah anak berdasarkan status stunting dan karakteristik keluarga anak 0-23 bulan

Peubah Stunting Tidak Stunting Total Jumlah balita 1 orang 881 (76.2) 1505 (77.6) 2386 (77.1) > 1 orang 275 (23.8) 434 (22.4) 709 (22.9) Total 1156 (100.0) 1939 (100.0) 3095 (100.0) Besar keluarga ≤ 4 orang 691 (59.8) 1122 (57.9) 1813 (58.6) > 4 orang 465 (40.2) 817 (42.1) 1282 (41.4) Kota/desa Kota 606 (52.4) 930 (48.0) 1536 (49.6) Desa 550 (47.6) 1009 (52.0) 1559 (50.4) Status ekonomi Bawah 622 (53.8) 883 (45.5) 1505 (48.6) Menengah atas 534 (46.2) 1056 (54.5) 1590 (51.4) Keterangan: n (%)

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang jumlah anak balita dalam keluarga tersebut banyak (lebih dari 1 orang) tidak berbeda dengan yang sedikit (yang jumlah anak balita dalam keluarga tersebut hanya 1 orang). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan dalam satu keluarga sebaiknya hanya ada 1 anak balita, sedangkan total anak dalam satu keluarga 2 orang.

Ada hubungan antara stunting dengan status ekonomi rumah tangga anak 0-23 bulan. Separuh (48.6%) rumah tangga anak termasuk berstatus ekonomi bawah (kuintil 1 & 2). Adapun jumlah penduduk miskin yang dilaporkan Bappenas (2012) yaitu sebanyak 12.36% total populasi (29.89 juta orang). Thaha (2012) menjelaskan bahwa Bappenas berharap tingkat kemiskinan menurun dalam

lima tahun menjadi 10.5-11.5% pada tahun 2012 dan 8-10% pada tahun 2014. Jika diamati jumlah penduduk miskin tahun 2012 (Bappenas 2012) dan harapan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2012 (Thaha 2012), maka terlihat ada selisih yaitu 0.86% sampai dengan 1.86 (12.36-11.5% dan 12.36-10.5%); begitu juga harapan penurunan jumlah penduduk miskin tahun 2012 ke tahun 2014 (Thaha 2012) yaitu 1.5 sampai dengan 2.5% (11.5-10% dan 10.5-8%). Namun, Bappenas (2012) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan menurun 5.26% pada periode 2005-2011. Di sisi lain diketahui bahwa prevalensi stunting anak balita (0-59 bulan) menurun dari tahun 2007 (36.8%) ke 2010 (35.6%) sebesar 1.2% (Kemenkes 2007; Kemenkes 2010). Terlihat bahwa presentase penurunan prevalensi stunting seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Prevalensi stunting anak 0-23 bulan menurun seiring dengan meningkatkan status ekonomi rumah tangga. Prevalensi stunting anak 0-23 bulan yang berstatus ekonomi bawah (kuintil 1 & 2) dan menengah atas (kuintil 3, 4 & 5) masing-masing sebanyak 41.3 dan 33.6% (Tabel 6). Prevalensi tersebut relatif sama dengan yang dilaporkan Bappenas (2012) yakni prevalensi anak balita (0-59 bulan) stunting menurut tingkat pengeluaran orang tua kuintil 1 s/d 5 berturut-turut sebanyak 47.6, 43.4, 38.7, 35.2, dan 28.5%; adapun rata-rata pengeluaran per kapita per bulan kuintil 1 s/d 5 berturut-turut yaitu Rp 188 473, 321 409, 406 838, 686 693, dan 1 540 975.

Rendahnya pendapatan antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan produktifitas. Hal tersebut dapat menyebabkan buruknya akses terhadap makanan dan perumahan yang sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap pendidikan dan informasi. Gagalnya aksesibilitas keluarga terhadap faktor sosial-ekonomi menjadikan rumah tangga rentan terhadap gangguan kesehatan termasuk terjadinya stunting. Namun demikian, arah hubungan yang terjadi tidak hanya kemiskinan yang berperan dalam terjadinya gangguan kehatan dan berkembangnya stunting, tetapi di sisi lain sebaliknya stunting dapat menimbulkan kemiskinan akibat menurunnya status gizi dan kapasitas fisik dan produktifitas kerja, sehingga perolehan pendapatan menjadi menurun. Linver et al. (2002) menyimpulkan bahwa pendapatan keluarga berkaitan dengan outcomes anak-anak.

Simpulan

1. Sebanyak 37.4% anak 0-23 bulan mengalami stunting.

2. Tidak ada hubungan antara stunting dengan jenis kelamin, namun ada hubungan dengan umur, berat bayi lahir, dan berat badan menurut umur anak.

3. Tidak ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan energi, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan mutu gizi konsumsi pangan anak 0-23 bulan; demikian pula dengan densitas asupan zat besi, vitamin B1, dan vitamin C. Ada hubungan antara stunting dengan tingkat kecukupan kalsium, fosfor, dan vitamin B1; begitu juga dengan densitas asupan protein, kalsium dan vitamin A.

4. Tidak ada hubungan antara stunting dengan status pernah disusui (diberi ASI), mendapatkan kapsul vitamin A, kepemilikan KMS, imunisasi Hepatitis B-0, kualitas air minum, dan tempat penampungan air limbah di rumah tangga anak 0-23 bulan.

5. Tidak ada hubungan antara stunting anak 0-23 bulan dengan umur orang tua, pekerjaan orang tua, tinggi badan ayah, dan status gizi ayah. Namun, ada hubungan antara stunting dengan pendidikan orang tua, tinggi ibu dan status gizi ibu.

6. Tidak ada hubungan antara stunting anak 0-23 bulan dengan jumlah anak balita, besar keluarga, dan tempat tinggal mereka di kota/di desa. Namun, ada hubungan antara stunting dengan status ekonomi.

Saran

1. Kelompok berpendapatan rendah perlu disediakan pangan-pangan yang kaya zat-zat gizi kunci untuk mencegah stunting dengan biaya terjangkau oleh Pemerintah dan bersama-sama kelompok menengah atas.

2. Perlu diteliti pangan yang kaya zat gizi dan yang terjangkau oleh kelompok berpendatan rendah.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI atas data yang diberikan; Yayasan Supersemar atas dukungan dana penelitian.

Daftar Pustaka

Alive and Thrive. 2010. Why stunting matters. Insight (Issue 2nd: September). USA: Aliveandthrive. http://www.aliveandthrive.org [28 Agustus 2011]. Arnelia, Lamid A, Rosmalina Y, Raswanti I, Sari YD. 2010. Besaran defisit zat

gizi makro dan mikro pada anak baduta dengan masalah kurus di pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Bogor: Badan Penelitan dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes.

Attwood CR. 2003. Milk, calcium and bone density. http://www.msu. edu/~mikevh/mvhhome/milk.htm [17 Oktober 2011].

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. Kerangka Kebijakan Gerakan Sadar Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Jakarta: Bappenas.

Becroft T, Bailey KV. 1965. Supplementary feeding trial in New Guinea highland infants. Journal of Tropical Pediatrics and African Child Health 11:28-34.

Bhandari N, Bahl R, Nayyar B, Khokhar P, Rohde JE, Bhan MK. 2001. Food supplementation with encouragement to feed it to infants from 4 to 12 months of age has a small impact on weight gain. Am. J. Nut 1:1946-1961.

Bhutta ZA, Ahmed TA, Black RE, Cousens S, Dewey K, Giugliani E, Haider BA, Kirkwood B, Morris SS, Sachdev HPS, Shekar M. 2008. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and survival. Lancet. Vol 371: 371: 417–40.

Drewnowski A. 2003. Fat and sugar: an economic analysis. J Nutr 133:838S-40S.

Drewnowski A. 2005. Concept of a nutritious food: toward a nutrient density score. Am J Clin Nutr 79:6-16.

Frongillo EA. 1999. Symposium: causes and etiology of stunting. Nutr 129: 529S–530S.

Groff JL, Gropper SS. 2000. Advanced Nutrition and Human Metabolism. United State: Wadsworth Thomson Learning: 526 - 53 1.

Hansen RG, Wyse BW. 1980. Expression of nutrient allowances per 1000 kilocalories. J Am Diet Assoc 76:223-7.

Hardinsyah, Damayanthi E, Zulianti W. 2008. Hubungan konsumsi susu dan kalsium dengan densitas tulang dan tinggi badan remaja. Jurnal gizi dan pangan 3(1):43–48.

[IOM] Institute of Medicine. 1997. Dieatary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, Fluoride. National Academy Press. Washington.

Jahari AB. 2009. Growth Curve of Healthy Children from Wealthy Families: How Close to WHO Child Growth Standard 2005? Bogor: Center for Research and Development in Food and Nutrition National Institute for Health Research and Development, Ministry of Health of RI.

[Kemenkes] Kementerian Kesehatan. 2010. Survey Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes.

Khomsan A. 2002. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Bogor: Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kosnayani AS. 2007. Hubungan asupan kalsium, aktivitas fisik, paritas, indeks massa tubuh dan kepadatan tulang pada wanita pascamenopause [tesis]. Semarang: Program Studi Gizi Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Dponegoro.

Linver, Miriam R, Brooks-Gunn, Jeanne, Kohen, Dafna E. 2002. Family processes as pathways from income to young children's development. Developmental Psychology 38(5):719-734.

Mahan K, Escott-Stump. 2008. Food, Nutrition, and Diet Therapy. USA: W.B. Saunders Company.

Schmidt MK, Muslimatun S, West CE, Schultink W, Gross R, Hautvast JGAJ. 2002. Nutritional status and linear growth of Indonesian infants in West Java are determined more by prenatal environment than by postnatal factors. J Nut 132:2202-2207.

Shroff M, Pai B. 2000. Osteoporosis, the Battle againts Brittel Bones. Jewings Magazine India: 78 – 82.

Specker BL, Lichtenstein P, Mimouni F, Gormley C. 1986. Calcium regulating hormones and minerals from birth to 18 months of age: A cross-sectional study. II. Effects of sex, race, age, season, and diet on serum minerals, parathyroid hormone, and calcitonin. Pediatrics 77(6): 891-896.

Specker BL. 2004. Nutrition influences bone development from infancy through toddler years. Am Nutr 134:691S-695S.

Suryono. 2007. Pengaruh Pemberian Susu Berkalsium Tinggi terhadap Kadar Kalsium Darah dan Kepadatan Tulang Remaja Pria [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Thaha R. 14 Januari 2012. RI to face ’lost generation’. The Jakarta Post: 1 (colomn 1-2).

Victora CG, Adair L, Fall C, Hallal PC, Martorell R, Richter RL, Sachdev HS, The Maternal and Child Undernutrition Study Group. 2008. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. http://www.thelancet.com [26 Januari 2012].

Waterlow JC and Schürch B. 1994. Causes and mechanisms of linear growth retardation. European journal of clinical nutrition 48:S1-S216.

[WHO] World Health Organization. 1998. Preparation and Use of Food Based Dietary Guidelines. Geneva: WHO.

[WHO] World Health Organization. 2001. Improving Child Growth. Geneva: WHO page 23-41.

[WHO] World Health Organization. 2006. Table of standard anthropometry WHO-2005. Geneva: WHO.

[WNPG] Widyakarya Pangan dan Gizi VIII. 2004. Ketahanan pangan dan gizi di era otonomi daerah dan globalisasi. Jakarta, 17-19 Mei 2004.