SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

ANNA YUNITA NIM. 1202205007

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

ii SKRIPSI

PROSES GRIEVING DAN PENERIMAAN DIRI PADA IBU RUMAH TANGGA BERSTATUS HIV POSITIF YANG TERTULAR MELALUI SUAMINYA

OLEH : Anna Yunita NIM. 1202205007 Telah disetujui untuk diuji oleh :

Tanggal, 11 April 2016 Pembimbing,

iii

syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Pada Tanggal:

Mengesahkan Program Studi Psikologi

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Dekan,

Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT(K), M. Kes

1. Made Diah Lestari, S.Psi., M.Psi., Psikolog Pembimbing

2. Drs. Supriyadi, MS. Ketua Penguji

3. Yohanes Kartika Herdiyanto, S.Psi, MA. Sekretaris Penguji

4. Luh Made Karisma Sukmayanti S., S.Psi, MA. Anggota Penguji

Tim Penilai : Tanda Tangan :

iv

For success, attitude is equally as important as ability. - Anonymous

v

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Papa dan Mama tercinta

Hengky Sanjaya dan Karlina serta

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Anna Yunita dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia derajat kesarjanaan ini dicabut.

Denpasar, 11 April 2016 Yang menyatakan,

vii

Proses Grieving dan Penerimaan Diri pada Ibu Rumah Tangga Berstatus HIV Positif yang Tertular Melalui Suaminya

Anna Yunita

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Abstrak

Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perbincangan di dunia adalah HIV-AIDS. Hingga tahun 2013 terdapat 35 juta orang dengan HIV di seluruh dunia (UNAIDS, 2014). Populasi yang berisiko tinggi dalam penularan HIV-AIDS di Indonesia yakni, pengguna narkoba suntik, wanita pekerja seks, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki (UNAIDS, 2009). Memasuki tahun 2010, terjadi peningkatan jumlah infeksi HIV-AIDS pada kelompok ibu rumah tangga (Kemenkes RI, 2013). Menurut Dalimoenthe (2011) ibu rumah tangga terjangkit HIV dari suami yang melakukan penyimpangan sosial, baik karena seringnya berganti-ganti pasangan seks atau penggunaan narkoba suntik. Tertular HIV dapat menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan yang berhubungan dengan harga diri, isolasi sosial, dan kurangnya kesejahteraan psikologis (Asante, 2012). Peters (2013) menemukan kondisi grivieng wajar terjadi pada individu dengan HIV. Maciejewski, Zhang, Block, dan Prigerson (2007) menemukan bahwa penerimaan diri dapat meningkat apabila kondisi grieving menurun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui proses grieving dan penerimaan diri pada ibu rumah tangga berstatus HIV positif yang tertular melalui suaminya.

viii

Grieving Process and Self-Acceptance on Housewives with Positive HIV who Infected by her Husband.

Anna Yunita

Department of Psychology, Faculty of Medicine, Udayana University

Abstract

One of the most health problem which have become an issue all over the world is HIV-AIDS. Until 2013, there were 35 million people with HIV in the world (UNAIDS, 2014). Some population who have high risk of acquiring HIV-AIDS in Indonesia are drug users, prostitutes, and homosexuals (UNAIDS, 2009). In 2010, there was increasing number of HIV-AIDS infection among housewives (Kemenkes RI, 2013). According to Dalimoenthe (2011) housewives infected HIV from her husband who engage risk behavior like free sex or injected drug abuse. Infected by HIV could inflict many difficulties related to pride, social isolation, and lack of psychological well-being. Peters (2013) found that grieving condition was normally happen among person with HIV. Maciejewski, Zhang, Block, and Prigerson (2007) found that self-acceptance will be raised if the grieving condition declined. Based on those findings, the aim of this study is to know about grieving process and self-acceptance on housewives with positive HIV who infected by her husband.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah penelitian skripsi yang berjudul “Proses Grieving dan Penerimaan Diri pada Ibu Rumah Tangga Berstatus HIV Positif yang Tertular Melalui Suaminya” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Putu Astawa, SpOT (K). M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

2. Dra. Adijanti Marheni, M.Si selaku Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3. Made Diah Lestari, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan tulus membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini, serta senantiasa berbagi ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Drs. Supriyadi, MS., Yohanes Kartika Herdiyanto, S.Psi, MA., dan Luh Made Karisma Sukmayanti S., S.Psi, MA. selaku dosen penguji pada saat sidang skripsi yang senantiasa memberikan saran dan kritik yang membangun.

5. Tience Debora Valentina, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing akademik dan juga teman konsultasi, yang senantiasa mengarahkan, membimbing, dan memberikan dukungan selama perkuliahan.

x

7. Kepada yang terkasih, Nago Tejena, S.Psi yang selalu menemani dan menjadi partner diskusi. Senantiasa memberikan semangat dan selalu mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani dikala suka dan duka, Surti, Cempaka, Ayas, Aussie, Agra, serta teman Gincu’s lainnya.

9. Kepada keluarga besar Zettrasedon (Psikologi 2012) yang selalu menjadi tempat saling membantu dan berbagi. Teman seperjuangan terbaik selama saya belajar di kampus ini.

10.Ibu-ibu keluarga besar Mutiara Bali, atas kesediaannya untuk menjadi bagian dari penelitian ini. Terima kasih karena selalu menyambut dan menerima saya dengan penuh kehangatan saat penelitian ini berlangsung.

11.Pegawai prodi Psikologi dan Udayana yang telah membantu saya dalam proses administrasi dan surat-surat serta keperluan lainnya.

12.Seluruh teman-teman baik dari lingkungan kuliah, organisasi, dan Vihara yang selalu memberikan dukungan dan menemani saya bersenang-senang ketika beristirahat dalam penyusunan skripsi ini.

Juga untuk mereka yang senantiasa mendukung serta membantu tetapi tidak dapat disebutkan satu per satu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan peneliti di masa mendatang.

Denpasar, 11 April 2016

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN MOTTO... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ... v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ... vi

ABSTRAK... vii

ABSTRACT ... viii

KATA PENGANTAR ... ix

DAFTAR ISI ... xi

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Fokus Penelitian ... 18

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian ... 18

D. Tujuan Penelitian ... 23

E. Manfaat Penelitian ... 24

1. Manfaat Teoretis ... 24

xii

BAB II. KAJIAN PUSTAKA ... 27

A. Grieving ... 27

1. Definisi Grieving... 27

2. Proses Grieving ... 28

3. Pola Grieving ... 34

B. Penerimaan Diri ... 35

1. Definisi Penerimaan Diri ... 35

2. Proses Penerimaan Diri ... 36

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Penerimaan Diri ... 42

4. Dampak Penerimaan Diri ... 45

C. HIV ... 47

1. Definisi HIV ... 47

2. Gejala Infeksi HIV ... 48

3. Penularan HIV... 49

4. Epidemi HIV ... 50

5. Ibu Rumah Tangga dengan HIV ... 51

D. Perspektif Teoretis ... 55

E. Pertanyaan Penelitian ... 59

BAB III. METODE PENELITIAN ... 60

A. Tipe Penelitian ... 60

B. Unit Analisis ... 63

C. Responden dan Tempat Penelitian ... 64

D. Teknik Penggalian Data ... 65

E. Teknik Pengorganisasian Data dan Analisis Data ... 70

xiii

G. Isu Etik ... 79

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 81

A. Orientasi Kancah ... 81

B. Pelaksanaan Penelitian ... 84

1. Lokasi Pengumpulan Data ... 84

2. Karakteristik Responden ... 85

3. Proses Pengumpulan Data ... 88

a. Pengumpulan Data dengan Wawancara ... 88

b. Pengumpulan Data dengan FGD ... 89

c. Pengumpulan Data dengan Observasi ... 90

4. Pengorganisasian Data ... 91

5. Analisis Data ... 92

C. Hasil Penelitian ... 94

1. Pola 1: Temuan Umum ... 95

2. Pola 2: Pengetahuan Awal tentang HIV ... 98

3. Pola 3: Kondisi Grieving... 100

a. Proses Grieving ... 100

b. Pola Grieving ... 115

4. Pola 4: Penerimaan Diri ... 120

D. Pembahasan ... 127

1. Kondisi Grieving ... 127

a. Proses Grieving ... 128

b. Pola Grieving ... 148

2. Penerimaan Diri ... 152

xiv

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 164

A. Kesimpulan ... 164

B. Saran ... 166

xv

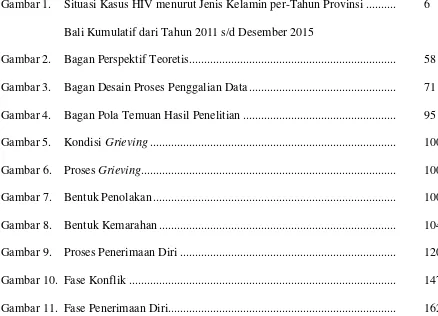

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Situasi Kasus HIV menurut Jenis Kelamin per-Tahun Provinsi ... 6

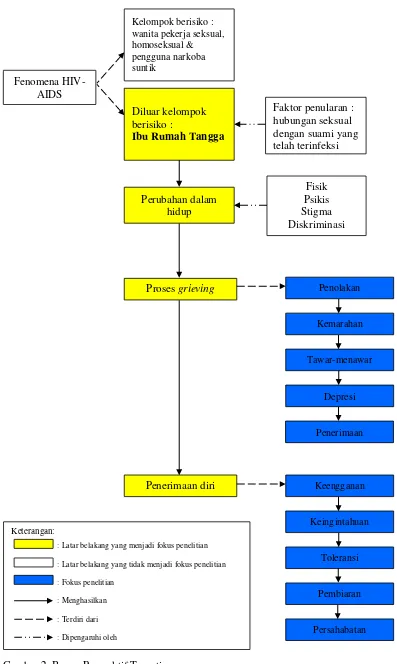

Bali Kumulatif dari Tahun 2011 s/d Desember 2015 Gambar 2. Bagan Perspektif Teoretis ... 58

Gambar 3. Bagan Desain Proses Penggalian Data ... 71

Gambar 4. Bagan Pola Temuan Hasil Penelitian ... 95

Gambar 5. Kondisi Grieving ... 100

Gambar 6. Proses Grieving... 100

Gambar 7. Bentuk Penolakan ... 100

Gambar 8. Bentuk Kemarahan ... 104

Gambar 9. Proses Penerimaan Diri ... 120

Gambar 10. Fase Konflik ... 147

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Global Statistik HIV-AIDS Tahun 2001-2013 ... 3

(Dalam Rata-Rata) Tabel 2. Situasi Kasus HIV-AIDS Provinsi Bali Menurut Golongan Umur ... 5

dan Jenis Kelamin Kumulatif dari tahun 1987 s/d Desember 2015 Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian... 86

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Wawancara ... 89

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan FGD ... 89

Tabel 6. Jadwal Pelaksanaan Observasi ... 90

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Preliminary Study

Surat izin penelitian di Yayasan Dua Hati Bali

Guideline Wawancara Guideline FGD

Inform Consent Responden AB

Inform Consent Responden DC Inform Consent Responden KA

Inform Consent Responden WD Inform Consent Responden YK Open Coding Responden YK

Open Coding FGD 1

Fieldnote Observasi Responden YK

Axial Coding Responden YK Selective Coding Responden YK

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Tanpa kesehatan yang prima, akan menyebabkan individu mengalami kendala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti dalam fungsi bekerja, bersekolah, olahraga, makan, dan sebagainya. Disamping itu, dengan memiliki kesehatan yang prima akan membuat individu lebih efektif dalam menjalankan peran yang dimiliki dalam kehidupan. Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial serta tidak semata-mata berupa ketiadaannya penyakit atau kelemahan (World Health Organization [WHO], 2015).

normal. HIV memperbanyak diri dalam sel limfosit yang diinfeksinya dan merusak sel limfosit, sehingga mengakibatkan sistem imun terganggu dan daya tahan tubuh berangsur-angsur menurun. Daya tahan tubuh yang melemah, mengakibatkan risiko timbulnya penyakit oleh karena infeksi ataupun penyakit lain akan meningkat.

Terdapat perbedaan antara HIV dan AIDS yang selama ini belum jelas dipahami oleh masyarakat. HIV merupakan virus penyebab AIDS, namun individu yang terinfeksi HIV belum tentu akan berlanjut menjadi AIDS. AIDS berkembang pada tahapan terakhir dari fase infeksi HIV (Stolley & Glass, 2009). Individu yang terinfeksi HIV disebut sebagai individu berstatus HIV positif. Individu yang berstatus HIV positif belum tentu berkembang menjadi AIDS karena dipengaruhi berbagai faktor seperti pola hidup serta penanganan medis yang dijalani, salah satunya konsumsi obat antiretroviral (ARV). Bagi individu dengan HIV positif, ARV berfungsi untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke stadium AIDS, sedangkan bagi individu dengan AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya (Gunung, dkk, 2003). Gunung, dkk (2003) menambahkan bahwa individu yang berstatus HIV positif dapat tetap hidup sehat bahkan berdaya seperti manusia pada umumnya, individu berstatus HIV positif dapat tetap hidup positif, bekerja ataupun menjalankan hobi.

Kasus HIV-AIDS yang terungkap hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah kasus yang terjadi, oleh karena itu tidak dapat mencerminkan masalah yang sebenarnya.

Individu yang berstatus HIV positif di seluruh dunia, sejak tahun 2001 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lebih lanjut, UNAIDS (2014) menemukan bahwa angka infeksi baru HIV serta kematian akibat AIDS mengalami penurunan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya angka individu dengan HIV-AIDS yang menjalani pengobatan sehingga risiko kematian dapat diminimalisir. Lebih lanjut ditunjukkan dalam Tabel 1. Data Global Statistik HIV-AIDS Tahun 2001-2013.

Tabel 1. Data Global Statistik HIV-AIDS Tahun 2001-2013 (Dalam Rata-Rata)

Individu HIV Positif Baru Terinfeksi HIV Kematian Akibat AIDS

Individu dengan HIV-AIDS Yang Menjalani

Pengobatan 2001 29.8 juta 3.4 juta 2.0 juta

2002 30.7 juta 3.3 juta 2.1 juta 2003 31.4 juta 3.1 juta 2.3 juta 2004 31.8 juta 3.0 juta 2.4 juta 2005 32.1 juta 2.9 juta 2.4 juta 2006 32.4 juta 2.8 juta 2.3 juta 2007 32.4 juta 2.7 juta 2.2 juta 2008 33.1 juta 2.6 juta 2.1 juta

2009 33.4 juta 2.5 juta 2.0 juta 5.2 juta 2010 33.8 juta 2.5 juta 1.9 juta 7.4 juta 2011 34.2 juta 2.4 juta 1.8 juta 9.0 juta 2012 34.6 juta 2.2 juta 1.7 juta 10.6 juta 2013 35.0 juta 2.1 juta 1.5 juta 12.9 juta

Hardisman (2009) menemukan bahwa kasus HIV-AIDS di Indonesia yang dilaporkan secara resmi relatif lebih rendah daripada kasus yang dilaporkan oleh sejumlah negara di Asia Pasifik seperti Thailand, India, Cina, Kamboja dan Papua Nugini. Hardisman (2009) lebih lanjut mengungkapkan bahwa infeksi HIV-AIDS di Indonesia berkembang menjadi suatu ancaman nasional dengan mengacu pada dua indikator. Pertama, sejak 10 tahun terakhir jumlah kasus HIV-AIDS memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Kedua, jumlah kasus HIV-AIDS yang dilaporkan tidak

Indikator Tahun

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di dalam masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan epidemi HIV-AIDS yang berkembang paling cepat (UNAIDS, 2009). Data kasus HIV-AIDS secara nasional pada tahun 2014 mulai 1 Januari hingga 30 September 2014 menemukan terjadi 22.869 kasus HIV dan 1876 kasus AIDS (Kemenkes RI, 2014).

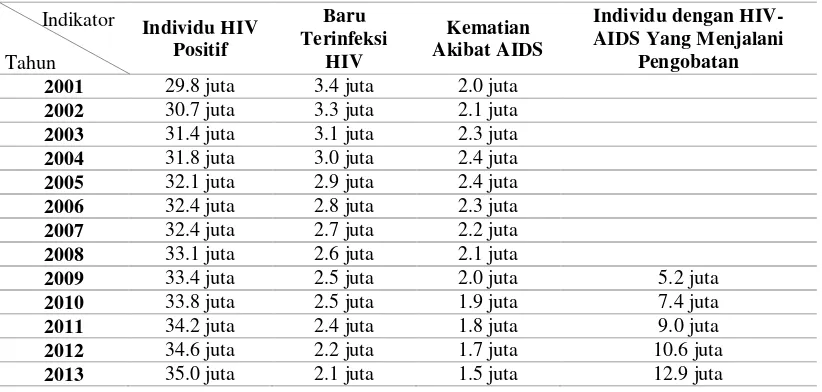

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan jumlah individu dengan HIV-AIDS yang sangat cepat. Bali menduduki peringkat ke 3 sebagai provinsi dengan prevalensi kasus HIV-AIDS tercepat di Indonesia (Kemenkes RI, 2014). Hingga tahun 2014, prevalensi kasus HIV-AIDS di Bali mencapai 109.52 per 100.000 penduduk di Bali (Kemenkes RI, 2014). Jumlah kasus HIV di Bali yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali [Dinkes Pemprov Bali] (2016) menunjukkan bahwa secara kumulatif, hingga Desember 2015 kasus AIDS di Bali mencapai 5.910 kasus, sedangkan kasus HIV mencapai 7.456 kasus. Kasus HIV-AIDS di Bali berada pada tingkat epidemik terkonsentrasi (concentrated level epidemic) karena prevalensi HIV pada subpopulasi tertentu yaitu pengguna narkoba suntik, perempuan pekerja seksual langsung serta narapidana mencapai lebih dari 5% secara terus menerus serta pada ibu hamil kurang dari 1% (Dinkes Pemprov Bali, 2016).

usia) dimulai pada umur 60 tahun hingga kematian. Hal ini menunjukkan bahwa kasus HIV-AIDS di Bali paling banyak terjadi pada kategori usia dewasa awal hingga madya.

Tabel 2. Situasi Kasus HIV-AIDS Provinsi Bali Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kumulatif dari tahun 1987 s/d Desember 2015

Kelompok Usia Total Kasus AIDS Total Kasus HIV Total Total %

<1 79 49 128 1.0

1-4 164 161 325 2.4

5-14 38 43 81 0.6

15-19 88 176 264 2.0

20-29 1.889 3.186 5.075 38.0

30-39 2.197 2.581 4.778 35.7

40-49 1.021 902 1.923 14.4

50-59 326 274 600 4.5

>60 98 68 166 1.2

Tidak diketahui 10 16 26 0.2

Total 5.910 7.456 13.366 100.0

Sumber : Dinkes Pemprov Bali, 2016

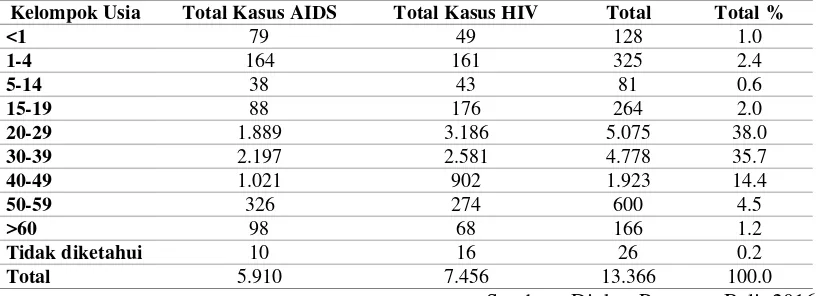

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah individu yang terinfeksi HIV-AIDS berdasarkan jenis kelamin. Dinkes Pemprov Bali (2016) menghimpun data situasi kasus berdasarkan rate kumulatif kasus HIV-AIDS berdasarkan faktor hubungan heteroseksual. Ditemukan bahwa hingga tahun 2015, invidivu yang berstatus AIDS positif dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3.114 orang, sedangkan perempuan berjumlah 1.748 orang. Individu yang berstatus HIV positif dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.676 orang, sedangkan perempuan berjumlah 2.918 orang (Dinkes Pemprov Bali, 2016). Spesifik pada provinsi Bali, jumlah kasus AIDS pada jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada jumlah kasus AIDS pada perempuan, sebaliknya jumlah kasus HIV pada jenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada jumlah kasus HIV pada laki-laki.

perempuan di Bali yang baru terinfeksi HIV-AIDS terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Situasi Kasus HIV menurut Jenis Kelamin per-Tahun Provinsi Bali Kumulatif dari Tahun 2011 s/d Desember 2015.

Gambar 1. Situasi Kasus HIV menurut Jenis Kelamin per-Tahun Provinsi Bali Kumulatif dari Tahun 2011 s/d Desember 2015

United Nations Children's Emergency Fund Indonesia [UNICEF Indonesia] (2012) yang menemukan bahwa terjadi peningkatan feminisasi dalam epidemi fenomena HIV-AIDS di Indonesia. Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan oleh Kemenkes RI pada tahun 2011 (dalam UNICEF Indonesia, 2012) yang menemukan bahwa proporsi perempuan untuk infeksi baru HIV di Indonesia telah mengalami peningkatan dari 34% pada tahun 2008 menjadi 44% pada tahun 2011 dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Perempuan lebih rentan terinfeksi HIV sebagai akibat dari adanya peran tradisional yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat (UNICEF Indonesia, 2012).

Kasus HIV-AIDS pada jenis kelamin perempuan dengan penggolongan usia dewasa baik dewasa awal ataupun dewasa madya akan terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Umumnya, perempuan usia dewasa menjalankan peran sebagai seorang ibu

805 824 876

1318 1547 466 648 610 903 1009 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016 Perempuan

rumah tangga. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kemenkes RI pada tahun 2013 terkait Estimasi dan Proyeksi HIV-AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016 yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah infeksi HIV-AIDS pada kelompok perempuan berisiko rendah, yakni ibu rumah tangga (Kemenkes RI, 2013). Hingga saat ini, belum terdapat data pasti terkait jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi AIDS. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran individu dengan HIV-AIDS untuk melakukan pendataan secara resmi dengan menggunakan kartu tanda penduduk, sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan secara pasti perihal jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV-AIDS.

Secara global, terdapat empat populasi dengan perilaku risiko tinggi yang berpotensi dalam penularan HIV-AIDS yakni perempuan pekerja seksual dan pelanggannya, pengguna narkoba suntik, pelaku hubungan seksual antara sesama laki-laki (homoseksual), dan individu yang secara rutin berhubungan heteroseksual dengan banyak partner (WHO, 2012). Populasi yang berisiko tinggi dalam penularan HIV-AIDS di Indonesia, yakni pengguna narkoba suntik, perempuan pekerja seksual (transgender dan perempuan) serta laki-laki yang berhubungan seks sesama laki-laki (UNAIDS, 2009).

HIV-AIDS dapat menginfeksi orang dari berbagai kalangan ras, umur, profesi, gender, orientasi seksual hingga latar belakang sosial-ekonomi.

Menurut Dalimoenthe (2011) ibu rumah tangga umumnya terjangkit HIV dari suaminya yang melakukan penyimpangan sosial, baik karena sering berganti-ganti pasangan atau karena penggunaan narkona jenis suntik. Penyebaran virus HIV tidak hanya mengancam kelompok dengan perilaku seks yang berisiko, tetapi juga mengancam kalangan ibu rumah tangga yang suaminya telah terinfeksi HIV. Menurut dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada masa kabinet Indonesia Bersatu jilid II, bahwa hingga tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah penularan HIV dari suami kepada istrinya (Wardah, 2013). Makin meningkatnya jumlah penularan disebabkan oleh lemahnya kedudukan istri dalam rumah tangga, yang menyebabkan seorang istri wajib menuruti kemauan suaminya bahkan mengabaikan perilaku seksual yang aman. Wardah (2013) menambahkan bahwa salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI dalam rangka pencegahan penularan HIV pada kelompok ibu rumah tangga adalah program pengadaan kondom bagi perempuan guna menekan laju pertumbuhan angka penularan HIV dari suami kepada istri.

kegiatan yang berpusat mengurusi, mendidik, melayani, mengatur, mengurus anak, dan suami. Hal ini menjadikan keberadaan seorang ibu rumah tangga di dalam keluarga sangat krusial. Sebagian waktu ibu rumah tangga berada di dalam rumah yang memiliki tanggung jawab yang timbul secara spontan dan tidak dapat diramalkan (Kartono, 2006). Vuuren (dalam Mumtahinnah, 2011) menyatakan bahwa kegiatan sebagai ibu rumah tangga yang biasa dilakukan seperti memasak di rumah, menjahit, berbelanja, menyetrika pakaian hingga mengurus anak.

Bukan hal yang mudah bagi seorang ibu rumah tangga dalam menerima kenyataan terinfeksi HIV terlebih lagi sosok yang menularkan adalah pasangannya sendiri. Seorang ibu rumah tangga berinisial RT yang terinfeksi HIV dari sang suami mengisahkan pengalaman yang dimiliki, seperti yang dikutip dalam tulisan online berikut ini:

“Saya pernah menganggap diri saya tidak berguna setelah terinfeksi HIV. Saya tidak

ingin orang mengalaminya. Saya mau menghapus stigma pada ODHA. Saya mau menghapus diskriminasi. Saya mengetahui mengetahui status HIV sejak tahun 2009. Dia mendapat virus itu dari suaminya. Suami saya itu angkatan (TNI-red). Dia

memang sering tugas keluar, suka jajan.” (Edward, 2015)

psikologis secara positif maka dapat mencegah dan memperlambat perkembangan HIV menjadi AIDS (Ironson & Hayward, 2008).

HIV-AIDS menjadi stigma sosial karena diidentikkan sebagai penyakit seksual di kalangan masyarakat (Sarikusuma, Herani, & Hasanah, 2012). Individu dengan HIV memiliki beban berat dalam kehidupannya karena adanya permasalahan yang kompleks dapat dihadapinya setiap saat. Permasalahan yang timbul tidak hanya yang berkaitan dengan kondisi penyakit, namun juga kondisi psikososial seperti stigma sosial, diskriminasi pekerjaan, penerimaan diri, dan hubungan baik dengan pasangan, keluarga maupun masyarakat disekitarnya. Selain itu, stigma negatif pada individu dengan HIV tak hanya mengenai diri sendiri, melainkan keluarga dan lingkungan di sekitarnya.

Guna mengetahui pandangan ibu rumah tangga berstatus HIV positif mengenai fenomena HIV pada kelompok ibu rumah tangga, dilakukan preliminary study pada seorang perempuan bernama Lely (bukan nama sebenarnya). Wawancara dilakukan pada 7–8 September 2015 memperoleh informasi bahwa beliau telah berstatus HIV positif semenjak tahun 2008. Lely adalah seorang ibu rumah tangga yang tertular HIV dari sang suami yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 akibat AIDS. Lely tidak menduga akan terinfeksi virus HIV karena menilai bahwa sang suami bersikap sangat setia dalam ikatan pernikahan yang dijalani. Kenyataan berkata lain, ditemukan fakta bahwa sang suami pernah berselingkuh dengan mantan kekasih yang berstatus HIV positif di masa awal pernikahan (Laporan Preliminary Study, 2015).

di rumah menjadikan seorang ibu rumah tangga kurang peka terhadap kualitas hubungan dengan pasangan karena lebih fokus mengurusi anak dan rumah. Menjadi seorang ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif digambarkan sebagai sebuah kutukan dan akhir dari perjalanan hidupnya. Hari demi hari dilalui dengan keyakinan bahwa kematian akan segera datang menjemput (Laporan Preliminary Study, 2015).

Menurut Dalimoenthe (2011) terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa ketika seorang ibu rumah tangga terinfeksi HIV-AIDS dari suaminya, individu cenderung memikul beban ganda seperti merawat suami yang sakit, merawat anak yang juga mungkin sudah tertular, mencari nafkah, sembari juga menghadapi berbagai perlakuan yang tidak manusiawi seperti stigma ataupun diskriminasi. Dalimoenthe (2011) menambahkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penularan HIV dari suami kepada seorang ibu rumah tangga. Faktor utama adalah rendahnya bargaining power untuk menegosiasikan hubungan intim, ibu rumah tangga cenderung tidak sanggup menolak setiap keinginan seksual dari suami, serta ketidaktahuan dan keengganan meminta informasi kepada pasangan tentang status kesehatan reproduksi yang dimiliki pasangan. Faktor berikutnya yang membuat perempuan lebih rentan adalah stigma dan diskriminasi.

Pasca berstatus HIV positif, individu akan menunjukkan reaksi-reaksi terkait perubahan kondisi dalam hidup, khususnya aspek psikologis. Reaksi-reaksi psikologis yang dihadapi individu dengan HIV positif menurut Nursalam dan Kurniati (2008) diantaranya, konflik intergritas ego yang meliputi perasaan tak berdaya dan putus asa, konflik stress dan respons psikologis yang meliputi penyangkalan, kemarahan, kecemasan, hingga perasaan irritable.

Proses grieving pertama kali diteliti oleh Dr. Elisabeth Kübler-Ross pada tahun 1969 (Kübler-Ross, 2009). Kübler-Ross melakukan penelitian dengan melibatkan

lebih dari 500 pasien yang menderita berbagai jenis penyakit. Penelitian yang

dilakukan bertujuan untuk melihat reaksi yang ditunjukkan pada individu dalam

mengatasi serta berhadapan dengan kedukaan dan tragedi, terutama ketika didiagnosa

memiliki penyakit berat atau mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya.

Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa terdapat lima tahapan dalam proses

grieving yakni penolakan, kemarahan, tawar menawar, depresi, dan penerimaan

(Kübler-Ross, 2009).

Dewasa ini proses grieving telah diterima secara luas sebagai panduan guna

mengetahui respon emosional dan psikologis yang dialami individu ketika berhadapan

dengan kondisi yang mengancam nyawa atau keadaan yang mengubah kehidupan.

Proses grieving memiliki karakteristik yang unik, membutuhkan waktu, dapat difasilitasi namun tidak dapat dipaksakan dan pada umumnya proses ini mengikuti tahapan yang telah diprediksi (Rotter, 2009). Tahapan-tahapan ini tidak hanya berlaku bagi individu yang kehilangan sosok orang terdekat karena kematian tetapi dapat pula

perceraian atau putusnya suatu hubungan, atau kehilangan sebuah pekerjaan (Crump,

2001).

Proses grieving memiliki awal dan akhir, namun tidak terdapat aturan mutlak atau baku. Proses grieving ini bersifat sangat unik dan berbeda pada diri masing-masing individu (Crump, 2001). Proses grieving umumnya dapat dibagi dalam beberapa tahapan akan tetapi tahapan ini tidak bersifat linier, melainkan berupa sebuah siklus (Crump, 2001). Setiap individu mempunyai tahapan tersendiri dalam proses grieving, dapat urut atau melompat, dapat juga maju kemudian mundur kembali

(Paputungan, 2013).

Proses yang dilalui individu dari awal mengetahui status HIV positif hingga mampu berdaya dan secara terbuka mengakui identitas diri kepada dunia, sangatnya kompleks. Perubahan yang dialami oleh ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV sangat beragam, tidak hanya terbatas pada perubahan fisik seperti kekebalan tubuh melemah dan rentan terhadap infeksi oportunistik, namun juga perubahan psikis, seperti emosi mudah marah, bingung, tidak percaya, takut akan kematian, dan takut akan reaksi negatif orang lain terhadap dirinya (Yulianti & Wahyudi, 2014). Selain itu perubahan yang biasa dialami oleh penderita HIV adalah mendapat stigma dan diskriminasi yang menyebabkan individu terisolasi dari lingkungan (Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2010). Tertular HIV dapat menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan yang berhubungan dengan harga diri, isolasi sosial, dan kurangnya kesejahteraan psikologis (Asante, 2012). Tentunya hal ini menyebabkan seorang ibu rumah tangga akan mengalami kondisi grieving yang dapat dijabarkan dalam proses grieving.

perilaku berisiko namun harus mengalami dampak positif HIV (Riasnugrahaini, 2011). Menurut Enright dan North (dalam Riasnugrahaini, 2011), offender person adalah pihak yang dianggap bersalah sehingga bertanggungjawab atas kondisi perubahan dalam hidup, dalam penelitian ini offender person adalah sosok suami. Menurut Worthington (2007), individu yang menjadi korban dari ketidakadilan dapat memberi respon berupa kemarahan, ketakutan, dan kebencian, serta dapat menyimpan dendam terhadap offender person.

Terdapat tiga bentuk konsekuensi negatif dari konteks perasaan tidak memaafkan offender person pada kondisi HIV, yakni konsekuensi emosional dan psikososial, perilaku, serta biomedis (Worthington, 2007). Konsekuensi emosional dan psikososial dari perasaan tidak memaafkan secara intrapersonal meliputi self-esteem yang rendah, guilt, keputusasaan, self-blame, dan depresi. Sedangkan, secara interpersonal perasaan tidak memaafkan akan berdampak pada kemarahan, kebencian, kurangnya empati, dan perasaan tidak dicintai. Konsekuensi terhadap perilaku secara intrapersonal meliputi perilaku self-destructive (misalnya ketergantungan terhadap obat-obatan dan alkohol), dan secara interpersonal meliputi perilaku seksual tidak bertanggungjawab hingga perilaku berisiko menularkan HIV kepada pihak lain. Konsekuensi biomedis secara intrapersonal meliputi peningkatan stres, disfungsi sistem kekebalan tubuh, dan peningkatan perkembangan penyakit. Sedangkan, secara interpersonal meliputi penyakit infeksi menular seksual (Worthington, 2007).

negatif yang dipertahankan secara resisten yang akan berdampak secara desktruktif kepada individu.

Ketika proses grieving yang dijalani mampu mencapai penerimaan terhadap status HIV, maka individu mampu bangkit dari kondisi down yang dialami sebelumnya. Di tahapan ini, individu mulai menanamkan komitmen dan mengubah pemikiran irasional yang dimiliki serta dikembangkan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahapan penerimaan, individu akan menerima kondisi yang dimiliki sebagai sebuah realita yang harus dijalani (Kübler-Ross, 2009).

Apabila individu mampu mencapai tahap penerimaan terhadap status HIV positif, memungkinkan individu untuk mengembangkan penerimaan diri yang efektif terkait status HIV positif yang dimiliki. Salah satu karakteristik individu yang memiliki penerimaan diri menurut Sheere (dalam Cronbach, 1963) adalah adanya keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi kehidupan. Keyakinan individu akan kemampuan diri lahir dari proses panjang yang telah dilalui, dalam hal ini yakni proses grieving.

Penerimaan diri menurut Germer (2009) merupakan kemampuan individu untuk memiliki suatu pandangan positif mengenai diri yang sebenar-benarnya. Penerimaan diri memungkinkan individu untuk mengevaluasi sifat yang berguna dan tidak berguna yang dimiliki, serta menerima apapun aspek negatif sebagai bagian dari kepribadian (Morgado dalam Pamungkas, 2015). Indikator penting dalam penerimaan diri adalah tidak adanya sikap pasrah dan mampu menerima identitas diri secara positif (Coleridge, 1993).

terkait kondisi HIV. Individu akan memulai menanamkan komitmen dan menghilangkan pemikiran irasional, sedangkan penerimaan diri merupakan perwujudan dari aspek kognitif menjadi serangkaian perilaku. Sedangkan, penerimaan diri merupakan kondisi pertumbuhan dan kesejahteraan psikologis individu dengan status HIV positif.

Maciejewski, Zhang, Block, dan Prigerson (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan dengan sifat berbanding terbalik antara proses grieving dan penerimaan diri. Penerimaan diri tidak dapat dikembangkan apabila kondisi disbelief, yearning, anger, dan depression dalam tahapan grieving masih dipertahankan secara kuat. Sebaliknya, penerimaan diri dapat dikembangkan apabila kondisi-kondisi dalam tahapan grieving menurun.

Ryff (dalam Snyder, Lopez, & Pedrotti, 2010) menyatakan bahwa penerimaan diri merupakan karakteristik utama yang mencerminkan kondisi psikologis individu yang sehat mental dan matang. Individu yang memiliki penerimaan diri yang efektif ditandai dengan sikap positif terhadap diri sendiri. Individu menunjukkan sikap mengakui dan menerima berbagai aspek yang ada dalam diri, baik secara positif maupun negatif, serta memiliki pandangan positif terhadap masa lalu. Demikian pula sebaliknya, individu yang dengan penerimaan diri yang tidak efektif akan memunculkan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, merasa kecewa dengan pengalaman masa lalu, dan memiliki pengharapan untuk tidak menjadi diri sendiri sebagaimana adanya.

lingkungan. Lebih lanjut, dalam mempertahankan eksistensi diri pada konteks sosial, individu akan mengembangkan kemandirian, serta tujuan dalam hidup. Pada akhirnya individu mampu menciptakan kondisi well-being (Ryff dalam Snyder, Lopez, & Pedrotti, 2010).

Ketika ibu rumah tangga terinfeksi HIV, akan menunjukkan berbagai perubahan dalam kehidupan baik dari segi fisik hingga psikososial. Stigma dan diskriminasi terkait HIV yang sangat kuat di kalangan masyarakat, menjadikan kehidupan yang dijalani oleh ibu rumah tangga menjadi semakin pelik pasca berstatus HIV positif. Perubahan-perubahan dalam hidup dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk reaksi dalam proses grieving. Proses grieving yang dilalui bersifat unik dan khas pada setiap individu namun umumnya terjadi berdasarkan tahap-tahap yang dapat diprediksi. Setelah melalui proses grieving, dimungkinkan individu mengembangkan penerimaan diri yang efektif terkait status HIV positif pada diri.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana gambaran proses grieving dan gambaran penerimaan diri pada diri ibu rumah tangga berstatus HIV positif, serta kaitan antar kedua aspek tersebut pada ibu rumah tangga dengan status HIV positif yang tertular melalui suaminya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada fenomena ibu rumah tangga berstatus HIV positif yang tertular oleh suaminya, untuk kemudian akan dilihat bagaimana proses grieving yang dilalui dan bagaimana penerimaan diri pada diri ibu rumah tangga berstatus HIV positif.

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

teridentifikasi adalah putus asa, perasaan kesepian, dan kesedihan. Gambaran proses marah yang teridentifikasi adalah memproyeksikan kemarahan pada diri sendiri atau lainnya. Gambaran proses tawar-menawar yang teridentifikasi adalah mempunyai keinginan untuk merubah apa yang sudah terjadi. Gambaran proses mengingkari yang teridentifikasi adalah menolak mempercayai bahwa kehilangan terjadi secara nyata.

Penelitian yang melihat tentang grieving yang dialami individu dengan status HIV positif masih sangat terbatas. Peters (2013) melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode studi literatur terhadap fenomena grieving pada individu dengan HIV. Penelitian ini menemukan bahwa individu yang hidup dengan HIV wajar mengalami proses grieving dalam bentuk yang rumit dan waktu yang panjang. Proses grieving membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan serta dukungan spiritual yang

efektif. Prinsip yang harus dikembangkan para praktisi adalah empati dan berpusat pada individu dengan HIV. Individu harus diberi kesempatan dalam bercerita tanpa penghakiman, prasangka serta diskriminasi.

Terkait topik penerimaan diri, adapun beberapa penelitian yang ditemukan adalah :

selanjutnya mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dan mulai melakukan penyesuaian pada lingkungan sekitar, serta mulai merencanakan masa depan hingga keberhasilan meraih salah satu impian yang dimiliki. 2. Ardilla dan Herdiana (2013), mengenai dinamika penerimaan diri pada

narapidana perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dinamika penerimaan diri pada narapidana perempuan bergantung pada faktor yang menjadi pendukung dari penerimaan diri yakni adanya pandangan diri yang positif, dukungan keluarga terdekat yang diberikan secara konsisten adanya sikap menyenangkan dari lingkungan baru, dalam hal ini adalah lingkungan di dalam lapas, serta kemampuan social skill yang baik pada narapidana perempuan membuat seorang narapidana perempuan dapat menjadikan pengalaman negatifnya menjadi pelajaran positif dalam hidupnya.

belakang sebagai seorang ibu rumah tangga serta faktor penularan HIV yang terjadi pada diri responden.

Terkait dengan responden ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif, beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia adalah :

2. Yulianti dan Wahyudi (2014), mengenai self compassion pada ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif di kelurahan X, kota Bandung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebesar 67% dari total responden memiliki self compassion yang tinggi, sedangkan 33% dari total responden memiliki self compassion yang rendah. Tolok ukur tinggi-rendahnya self compassion dilihat berdasarkan tiga aspek, yakni : self kindness-self judgement, common humanity-isolation, dan mindfulness-over identification.

3. Riasnugrahaini (2011), mengenai forgiveness pada perempuan dengan HIV-AIDS yang terinfeksi melalui suaminya. Hasil penelitian menemukan bahwa ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV-AIDS dari suaminya telah mampu mempraktekkan forgiveness dalam kehidupannya. Forgiveness yang dimiliki cenderung dinilai dalam tiga prinsip yakni : forgiveness as lawful expectational forgiveness (memaafkan karena sesuai dengan harapan dari falsafah hidup dan agama), forgiveness as social harmony (memaafkan untuk memulihkan hubungan baik), dan expectational forgiveness (memaafkan karena offender berpikir bahwa memaafkan harus dilakukan, meskipun masih terdapat ketidaknyamanan pada diri ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV-AIDS dari suaminya).

meningkat apabila kondisi disbelief, yearning, anger, dan depression dalam tahapan grieving menurun.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa penelitian yang spesifik mengkaji proses grieving dan penerimaan diri pada ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif yang tertular dari suaminya belum pernah dilakukan. Penelitian yang ada lebih berfokus pada salah satu variabel baik proses grieving atau penerimaan diri saja, sehingga belum ada penelitian yang mampu melihat kedua varibel serta melihat kaitan antara keduanya. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas faktor penularan HIV-AIDS melalui hubungan heteroseksual dengan pasangan (suami atau istri), khususnya fenomena HIV pada ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat di Indonesia sendiri masih sedikit penelitian yang tertarik untuk meneliti ibu rumah tangga berstatus HIV positif yang tertular melalui suaminya. Berdasarkan pemaparan diatas, keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoretis

a. Memberi kontribusi dalam bidang psikologi klinis terkait gambaran proses grieving dan penerimaan diri pada ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif yang tertular melalui suaminya.

b. Memberi kontribusi pada pengetahuan psikologi kesehatan mental terkait gambaran proses grieving dan penerimaan diri pada ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif yang tertular melalui suaminya.

2. Manfaat Praktis

c. Bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga seorang ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran proses grieving yang telah dialami oleh anggota keluarganya pasca mengetahui diagnosa HIV positif. Proses grieving mampu memberikan gambaran kondisi psikologis seperti konflik yang dialami dalam diri individu, kondisi emosi, dan berbagai perubahan pada diri individu baik perubahan fisik, afeksi hingga psikososial. Ketika keluarga telah mampu memahami proses grieving, maka keluarga dapat memberikan dukungan sosial serta motivasi yang tepat terkait kondisi yang dialami oleh ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif. Selain proses grieving, penting bagi keluarga untuk mengetahui penerimaan diri pada diri

ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif. Pengetahuan terkait penerimaan diri yang dimiliki dapat menjadi indikator kualitas hidup ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif.

d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait proses grieving dan penerimaan diri pada diri ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif, sehingga lebih lanjut dapat bertindak dan berperilaku secara tepat kepada ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif. Disamping itu, dengan memiliki pengetahuan serta informasi yang benar, dapat meminimalisir adanya stigma dan perlakuan diskriminatif bagi ibu rumah tangga yang berstatus HIV positif.

27 BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana gambaran proses grieving dan

penerimaan diri pada ibu rumah tangga berstatus HIV positif yang tertular melalui

suaminya. Makna dari setiap aspek yang menjadi variabel penelitian, yakni grieving,

penerimaan diri dan HIV positif harus mampu dipahami secara mendalam. Dibutuhkan

pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait ketiga aspek yakni proses

grieving, penerimaan diri dan HIV positif, sehingga dapat menjadi suatu penelitian

yang baik.

A. Grieving

1.Definisi Grieving

Puri dan Treasaden (2011) mendefinisikan grieving sebagai suatu reaksi

psikologis dan emosional yang dapat diekspresikan secara internal maupun eksternal

setelah mengalami kehilangan. Menurut J. R. White (1997) grieving merupakan

pengalaman yang umum terjadi pada individu yang mengalami kehilangan, sehingga

individu wajar mengalami perasaan-perasaan negatif seperti ketakutan, kebingungan,

kemarahan hingga kesepian.

Kondisi kehilangan yang dialami individu memiliki beragam bentuk, Crump

(2001) mendefinisikan bentuk-bentuk kehilangan yang dialami individu sehingga

mengalami proses grieving diantaranya seperti kematian orang terdekat, kehilangan

fungsi tubuh, menderita penyakit kronis atau terminal, hingga kehilangan privasi dan

Kübler-Ross (2009) mendefinisikan grieving sebagai reaksi yang ditunjukkan

pada individu dalam mengatasi serta berhadapan dengan kedukaan dan tragedi,

terutama ketika didiagnosa memiliki penyakit berat atau mengalami perubahan yang

sangat besar dalam kehidupan.

Pada penelitian ini, grieving didefinisikan sebagai reaksi individu atas kondisi

penyakit pada diri sendiri yang memungkinkan individu merasakan perasaan-perasaan

negatif seperti ketakutan, kebingungan, kemarahan hingga kesepian.

2. Proses Grieving

Proses grieving menurut McKissock dan McKissock (2012) merupakan proses

yang dilalui individu berdasarkan pengalaman subjektifnya terhadap suatu kondisi

kehilangan. McKissock dan McKissock (2012) menambahkan bahwa proses grieving

yang dilalui individu tidak bersifat linier, melainkan bersifat acak (chaotic). Fase akut

berduka biasanya berlangsung 6 hingga 8 minggu dan penyelesaian respon kehilangan

atau berduka secara menyeluruh memerlukan waktu satu bulan sampai tiga tahun

(Keliat, Helena, & Farida, 2011). Proses grieving merupakan suatu proses yang unik

dan berbeda pada setiap individu. Menurut Crump (2001) tidak ada yang dapat

memastikan kapan individu dapat melewati semua tahapan dalam proses grieving,

yang dapat dilakukan adalah memfasilitasi sehingga proses grieving yang dialami

individu dapat sampai pada suatu tahap penerimaan. Proses grieving ini bersifat sangat

unik dan berbeda pada diri masing-masing individu (Crump, 2001).

Proses grieving adalah suatu proses yang dialami individu secara subjektif

terhadap pengalaman kehilangan yang ditunjukkan reaksi psikologis hingga perilaku

ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan status kesehatan dari individu yang

sehat menjadi individu dengan status HIV positif.

Menurut Kübler-Ross (2009) bahwa terdapat lima tahapan yang akan dilalui

oleh individu dalam menghadapi kondisi grieving, yakni :

a. Tahap Penolakan

Pada fase ini individu baik secara sadar ataupun tidak sadar akan

menolak segala fakta, informasi, realita yang berhubungan dengan situasi yang

sedang terjadi. Individu akan menyangkal dan menganggap bahwa hal yang

terjadi bukanlah suatu kenyataan. Penyangkalan diikuti oleh reaksi fisik

ataupun perilaku. Penolakan yang dialami oleh individu merupakan

mekanisme pertahanan yang bersifat alami sehingga wajar terjadi. Pernyataan

yang sering muncul dalam tahap ini adalah “saya tidak mungkin sakit”

(Kübler-Ross, 2009). Menurut Rando (dalam Linton, 2015) mekanisme

penolakan bersifat sementara dan biasanya digantikan oleh bertambahnya

kesadaran ketika individu itu dihadapkan pada hal-hal seperti pertimbangan

keuangan, permasalahan yang belum selesai, dan perasaan khawatir mengenai

keluarga. Crump (2001) menambahkan bahwa hal utama yang dirasakan

individu dalam tahapan ini adalah shock hingga mati rasa pada anggota tubuh.

Tahap penolakan merupakan tahapan awal ketika individu berada pada

kondisi kehilangan. Reaksi utama dalam tahapan ini ialah reaksi kognitif yaitu

muncul rasa tidak percaya akan kondisi kehilangan yang kemudian

menunjukkan reaksi fisik seperti disfungsi anggota tubuh serta reaksi dalam

b. Tahap Kemarahan

Pada fase ini individu akan mengembangkan emosi negatif seperti

kemarahan, kebencian, dan berbagai emosi negatif lainnya yang dapat

bermanifestasi dalam berbagai hal. Perasaan yang dirasakan dapat ditujukan

bagi diri sendiri ataupun orang lain. Kemarahan merupakan substitusi dari

penolakan yang sebelumnya dirasakan. Kemarahan dapat diekspresikan

individu kepada lingkungan sekitar atau kepada diri sendiri. Pernyataan yang

sering muncul dalam tahapan ini adalah “saya benci pada diri sendiri karena

semua adalah kesalahan saya” atau “semua salah suami saya dan saya

membenci dirinya” (Kübler-Ross, 2009).

Worthington (2007) menyatakan bahwa korban dari ketidakadilan

dapat memberi respon berupa kemarahan, ketakutan, dan kebencian, serta

dapat menyimpan dendam terhadap pelaku kesalahan. Sementara itu menurut

Enright dan North (1998), individu yang dilukai namun menolak mengampuni

(unforgiving) akan cenderung mengalami penderitaan ganda.

Wald dan Temoshok (dalam Worthington, 2007) mengemukakan

bahwa individu yang memiliki kecenderungan mengampuni (forgiving)

ketidakadilan yang dialami, maka individu dapat meniminalisir adanya gejala

depresi dan stressor terkait kondisi. Ketika individu mampu mengampuni dan

tidak memendam emosi negatif seperti kemarahan dan dendam dapat

diasosiasikan dengan fungsi psikologis yang lebih positif dan kepuasan hidup

yang lebih tinggi.

Selain berpengaruh terhadap kondisi psikologis, forgiving dapat

Toussaint, Williams, Musick, dan Everson (dalam Worthington, 2007) yang

menyatakan bahwa kesehatan fisik dapat terpengaruh secara negatif jika

individu terus-menerus menerapkan sikap unforgiving yang meliputi ekspresi

kemarahan dan terpengaruh secara positif jika individu mempraktekkan

forgiveness.

Tahap kemarahan merupakan tahapan individu mengembangkan

emosi-emosi negatif terkait kondisi kehilangan, seperti rasa kemarahan, rasa

kebencian hingga rasa kekecewaan. Emosi-emosi negatif yang dirasakan

ditujukan baik kepada diri sendiri ataupun orang lain.

c. Tahap Tawar-Menawar

Pada fase ini, individu akan mengembangkan pikiran irasional seperti

memutar waktu dan pengandaian akan suatu kondisi dengan tujuan untuk

menghibur diri sendiri. Pengandaian yang dilakukan ditunjukkan kepada

Tuhan atau pihak lain yang memiliki berhubungan dengan kondisi yang sedang

dialami. Pernyataan yang sering kali muncul pada tahapan ini adalah

“bagaimana jika saya tidak sakit?” atau “saya akan bersikap baik apabila

penyakit ini hilang dari tubuh saya.” (Kübler-Ross, 2009).

Tahap tawar-menawar merupakan tahapan individu menanamkan

kepercayaan atau keinginan yang irasional terkait kondisi kehilangan, hal ini

dilakukan dengan tujuan bernegosiasi dengan pihak tertentu seperti Tuhan atas

kehilangan yang terjadi.

d. Tahap Depresi

Pada tahapan ini individu akan masuk ke dalam masa depresi. Depresi

kesedihan. Kondisi yang kerap kali muncul yakni dalam bentuk putus asa dan

kehilangan harapan. Akan tetapi, perasaan depresi yang dirasakan merupakan

hal wajar yang menandakan bahwa individu memulai menerima realita.

Pernyataan yang sering muncul dalam tahapan ini adalah “saya sakit dan tidak

bisa bekerja lagi, saya ingin mati saja” atau “saya sakit parah, saya hanya bisa

diam tidak berdaya, semua orang meninggalkan saya” (Kübler-Ross, 2009).

Kübler-Ross (2009) menambahkan bahwa dalam tahapan depresi, individu

akan kehilangan kemampuan dalam fungsi peran seperti yang sebelumnya

rutin dilaksanakan. Tingkat emosional yang muncul dalam tahapan ini menurut

Nursalam dan Kurniawati (2008) yakni kesedihan, rasa tidak berdaya, tidak

ada harapan, merasa bersalah, penyesalan yang dalam, kesepian, dan waktu

yang panjang untuk menangis.

Tahap depresi merupakan tahapan individu mulai mengalami putus asa

dan kehilangan harapan atas kondisi kehilangan yang terjadi. Individu

mengalami kehilangan kemampuan dalam fungsi peran, hingga merasakan

berbagai perasaan negatif seperti rasa tidak berdaya, penyesalan, kehilangan

harapan hingga kesedihan yang berlarut-larut.

e. Tahap Penerimaan

Tahapan ini bermula dengan adanya komitmen pada diri individu untuk

mulai belajar menerima kondisi sebagai akibat dari kehilangan yang dialami.

Pada tahapan ini, individu akan merubah pemikiran irasional yang dimiliki

sebelumnya dan menggantinya dengan komitmen, disamping itu individu

kondisi kehilangan. Pernyataan yang sering muncul dalam tahapan ini adalah

“saya tidak bisa terus-menerus melawan kondisi ini” (Kübler-Ross, 2009).

Menurut Kübler-Ross (2009) tahapan penerimaan belum tentu

menghadirkan kondisi kebahagiaan. Penerimaan merupakan awal dari

perjalanan individu dalam menghadapi suatu kondisi kehilangan. Bentuk

penerimaan berbeda-beda pada setiap individu dalam setiap kondisi. Terdapat

individu yang cenderung menilai penerimaan dengan pernyataan “tidak ada

pilihan lain, saya tidak bisa terus melawan hal ini”, namun adapula individu

yang menilai penerimaan sebagai sikap realistis akan kondisi yang dialami, hal

ini menyebabkan individu bangkit dari kondisi keterpurukan dan mulai hidup

dengan baik seperti memulai pengobatan dengan optimistik. Selain itu individu

mulai menghadapi kenyataan daripada hanya sekedar menyerah pada kondisi

keterpurukan atau tidak ada harapan. (Kübler-Ross, 2009).

Tahap penerimaan merupakan tahapan akhir dari proses grieving, pada

tahapan ini individu akan menanamkan komitmen pada diri untuk menerima

kondisi kehilangan yang dialami. Individu akan mengembangkan strategi

mekanisme yang sesuai dari kondisi kehilangan yang dialami. Penerimaan

belum tentu berakhir dengan kebahagiaan karena berdasar pada nilai

penerimaan yang dimiliki oleh individu. Terdapat individu yang menilai

penerimaan sebagai pilihan terakhir karena tidak terdapat pilihan lain dan

adapula individu yang menilai penerimaan sebagai sikap realistis akan kondisi

3. Pola Grieving

Martin dan Doka (2000) menemukan bahwa terdapat dua pola grieving yang

dapat diterapkan oleh individu yang tidak terpisah satu sama lain, melainkan

membentuk sebuah kontinum, yakni :

a. Pola intuitif

Individu yang mengalami grieving dengan pola intuitif cenderung

mengungkapkan respon dan pengalaman dalam bentuk afeksi yang sangat

kuat. Individu akan cenderung mengekspresikan emosi ini dengan bersedih

hati, berteriak, menangis atau menampilkan emosi dengan cara lainnya. Pada

pola ini, aspek kognitif dan perilaku tetap ada, akan tetapi dalam porsi yang

sangat terbatas, berbeda halnya dengan aspek afektif yang sangat menonjol.

Diperlukan dukungan kelompok dan konseling yang efektif bagi individu yang

menghadapi grieving dengan pola intuitif (Martin & Doka, 2000).

Pola intuitif merupakan kecenderungan individu mengekspresikan

kondisi grieving melalui ungkapan-ungkapan perasaan seperti menangis dan

meminimalisir adanya kegiatan fisik serta interaksi dengan lingkungan.

b. Pola Instrumental

Individu yang menghadapi kondisi grieving dengan menerapkan pola

instrumental akan mengungkapkan pengalaman dan beradaptasi dengan

kesedihan melalui cara yang lebih aktif dan berdasar pemikiran yang logis.

Pada pola ini individu akan memfokuskan diri pada aspek kognitif dan perilaku

serta meminimalisir aspek afektif. Individu yang menerapkan pola

instrumental cenderung mengisi waktu luang dengan melakukan suatu

rasional dari kondisi grieving yang selama ini tidak dimiliki. Lebih lanjut

individu akan membentuk suatu rutinitas dan komitmen yang efektif

berdasarkan kondisi kehilangan yang dialami (Martin & Doka, 2000).

Pola instrumental merupakan kecenderungan individu

mengekspresikan kondisi grieving melalui aktivitas fisik dan interaksi dengan

lingkungan, serta ekspresi perasaan menjadi lebih terkontrol.

Individu yang menghadapi kondisi grieving cenderung menggunakan pola

tertentu, yakni dalam bentuk pola intuitif yang menekankan pada aspek afektif melalui

tangisan atau pola instrumental yang menekankan pada aspek perilaku dan kognitif.

B. Penerimaan Diri

1. Definisi Penerimaan Diri

Germer (2009) mendefinisikan penerimaan diri sebagai kemampuan individu

untuk dapat memiliki suatu pandangan positif mengenai siapa diri yang

sebenar-benarnya, kemampuan tidak dapat muncul dengan sendirinya dan harus dikembangkan

oleh individu.

Hurlock (1973) mendefinisikan penerimaan diri sebagai persepsi individu

mengenai sejauh mana individu mampu menyadari karakteristik kepribadian yang

dimiliki dan bersedia untuk hidup dengan karakteristik kepribadian. Definisi

penerimaan diri menurut Rubin (1974) adalah suatu sikap yang merefleksikan

perasaan senang sehubungan dengan kenyataan diri sendiri. Penerimaan diri dapat

diartikan sebagai suatu sikap penerimaan terhadap gambaran mengenai kenyataan diri

yang mampu mendukung perwujudan diri secara utuh. Coleridge (1993) mengatakan

Individu yang sehat secara psikologis dan yang dapat digolongkan sebagai

individu yang menerima diri adalah individu yang bersikap terbuka terhadap setiap

pengalaman serta mampu menerima setiap kritikan dan masukan dari orang lain.

Seperti dikemukakan oleh Jourand (dalam Hurlock, 1973) terdapat dua hal penting

dalam penerimaan diri individu, yaitu kemampuan individu menjalankan peran dan

mendapatkan kepuasan dari peran yang dimiliki serta berperan sesuai norma yang

berlaku.

Penerimaan diri merupakan kondisi individu yang mampu memandang diri

secara positif serta ketiadaan sikap pasrah yang berkaitan dengan kondisi yang dialami.

Individu yang memiliki penerimaan diri juga tidak menyesali kehidupan masa lalu

yang merupakan penyebab dari kondisi yang dihadapi saat ini. Ketika individu mampu

mencapai penerimaan diri yang efektif, maka melahirkan suatu kondisi kesejahteraan

psikologis.

2. Proses Penerimaan Diri

Proses seorang individu untuk dapat menerima diri tidak dapat muncul begitu

saja, melainkan terjadi melalui serangkaian proses yang terjadi secara bertahap.

Menurut Germer (2009), proses penerimaan diri terjadi dalam lima tahap, antara lain:

a. Tahap Keengganan

Pertama-tama, reaksi naluriah seorang individu jika dihadapkan dengan

perasaan tidak menyenangkan (uncomfortable feeling) adalah menghindar,

contohnya individu memalingkan pandangan saat melihat adanya

pemandangan yang tidak menyenangkan. Bentuk keengganan dapat

ditunjukkan dengan sejumlah cara seperti melakukan pertahanan, perlawanan,

pertahanan, yang mana individu berusaha menghindari kecemasan dan

implikasi yang timbul dari kondisi penyakit (Livneh dan Antonak, dalam

Evitasari, 2014). Menurut Taylor (2009) individu akan mengembangkan

keengganan ataupun penolakan walaupun telah memiliki kesadaran terkait

realitas yang dialami. Taylor (2009) menambahkan bahwa penyangkalan

merupakan bentuk pertahanan diri yang primitif dan biasanya tidak pernah

berhasil, karena hanya berfungsi sesaat dan menimbulkan kecemasan.

Contoh dari tahap keengganan adalah ketika individu kehilangan benda

berharga, pada kesempatan lain individu tidak mau melihat barang seperti

miliknya yang telah hilang. Pada akhirnya individu berpikir bahwa kehilangan

benda adalah hal wajar dan individu harus mencari benda yang hilang.

Tahap keengganan merupakan kondisi mengelak terhadap konsekuensi

negatif setelah individu menanamkan komitmen untuk menerima diri

sebagaimana adanya. Pengelakan terjadi hanya sementara dan dapat berubah

sesuai kondisi masing-masing individu.

b. Tahap Keingintahuan

Setelah melewati masa keengganan, individu akan mengalami adanya

rasa keingintahuan terhadap permasalahan dan situasi yang dihadapi sehingga

menimbulkan keinginan mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan

yang dihadapi walaupun dapat membuat individu merasa cemas (Germer,

2009). Menurut Bastaman (1996), dalam upaya individu untuk

mengembangkan penerimaan diri, hal utama yang harus dimiliki adalah

pemahaman individu terhadap kondisi diri sendiri. Bastaman (1996)

kondisi diri saat ini dan adanya keinginan yang kuat untuk melakukan

perubahan ke arah kondisi yang lebih baik, yang didahului dengan adanya

keinginan untuk mengetahui kondisi diri. Keingintahuan yang dimiliki terkait

pada aspek yang merupakan kekurangan dan kelebihan pada diri individu

berdasarkan kondisi yang dialami.

Contoh dari tahap keingintahuan adalah ketika individu kehilangan

benda berharga, individu akan mencari benda yang hilang ke tempat-tempat

yang disinggahi sebelumnya, individu dapat pula bertanya kepada orang-orang

di sekitarnya mengenai keberadaan benda yang dimiliki.

Tahap keingintahuan merupakan kondisi individu mengalami dan

mengembangkan keingintahuan sebagai akibat dari kondisi perubahan dengan

tujuan untuk mengembangkan pemahaman akan diri, serta dalam tahap

keingintahuan individu melakukan sejumlah cara tertentu guna mengakomodir

rasa keingintahuan tersebut.

c. Tahap Toleransi

Pada tahap ketiga ini, individu akan menahan perasaan tidak

menyenangkan yang dirasakan sambil berharap hal perasaan negatif akan

hilang dengan sendirinya (Germer, 2009). Allport (dalam Hjelle & Zeigler,

1992) menemukan bahwa individu yang mau menerima diri secara utuh adalah

individu yang memiliki sikap toleransi terhadap hal negatif yang mungkin

terjadi sebagai dampak dari kondisi yang dihadapi. Allport (dalam Hjelle &

Zeigler, 1992) menambahkan bahwa dengan adanya sikap toleransi

menyebabkan individu lebih lanjut mampu mengatur kondisi diri secara aktif

Contoh dari tahap toleransi ini adalah ketika individu kehilangan benda

berharga, individu menganggap bahwa hal wajar merasakan kesedihan dan

kekecewaan. Perasaan negatif dinilai tidak permanen dan akan hilang dengan

berjalannya waktu.

Tahap toleransi merupakan kondisi individu menahan perasaan tidak

menyenangkan sebagai dampak dari perubahan yang membutuhkan adanya

sikap toleransi.

d. Tahap Pembiaran

Setelah melalui proses bertahan akan perasaan tidak menyenangkan

telah selesai, individu akan mulai membiarkan perasaan negatif datang dan

pergi begitu saja. Individu secara terbuka membiarkan perasaan itu mengalir

dengan sendirinya (Germer, 2009). Pada tahap ini individu telah mencapai

stabilitas dalam bereaksi dalam setiap kondisi perubahan. Hal ini sesuai dengan

pendapat Hurlock (1973) bahwa salah satu hal yang memengaruhi penerimaan

diri adalah stabilitas individu dalam memandang kondisi kehidupan secara

objektif.

Contoh dari tahapan pembiaran ini adalah ketika individu kehilangan

benda berharga dan melihat teman yang memiliki benda serupa. Individu wajar

merasakan kesedihan, akan tetapi tidak membiarkan perasaan negatif

berlarut-larut bahkan memengaruhi hubungan individu dengan teman yang memiliki

benda serupa.

Tahap pembiaran merupakan kondisi individu yang mampu bertahan

secara konsisten dan stabil saat berhadapan dengan perasaan tidak

e. Tahap Persahabatan

Seiring dengan berjalannya waktu, individu akan mulai bangkit dari

perasaan tidak menyenangkan yang dimiliki sebelumnya dan mencoba untuk

dapat memberi penilaian atas kesulitan yang dihadapi secara objektif (Germer,

2009). Menurut Hurlock (1973) bahwa individu yang telah mencapai

penerimaan diri dapat mengembangkan penilaian diri secara kritis terkait

kondisi yang dialami. Germer (2009) menambahkan bahwa individu yang telah

mencapai penerimaan diri akan mengembangkan rasa bersyukur atas manfaat

yang didapatkan berdasarkan situasi ataupun emosi yang hadir (Germer, 2009).

Contoh dari tahap persahabatan ini adalah ketika individu kehilangan

benda berharga, individu menyadari bahwa kehilangan adalah hal wajar yang

terjadi dalam hidup dan mampu mengevaluasi diri tentang kecerobohan yang

telah dilakukan. Pada kesempatan yang lain, individu akan berusaha lebih teliti

dan hati-hati.

Tahap persahabatan merupakan kondisi dimana individu pada akhirnya

mampu bersahabat dengan segala dampak baik ataupun buruk dari perubahan

yang terjadi dan mampu hidup serta berdaya atas perubahan yang terjadi, dan

kemudian mampu melakukan penilaian atas kondisi diri sendiri,

Proses penerimaan diri terdiri dari lima tahapan yakni tahap keengganan,

keingintahuan, toleransi, pembiaran, dan persahabatan. Ketika individu berhasil

melalui tahapan penerimaan diri maka mampu melahirkan kondisi penerimaan diri

yang efektif, Menurut Sheere (dalam Cronbach, 1963), terdapat lima karakteristik

a. Mempunyai keyakinan akan kemampuannya untuk menghadapi

kehidupannya.

b. Menganggap diri berharga sebagai seorang manusia yang sederajat

dengan orang lain.

c. Berani memikul tanggung jawab terhadap perilakunya.

d. Menerima pujian dan celaan secara objektif.

e. Tidak menyalahkan diri sendiri akan keterbatasan yang dimiliki ataupun

mengingkari kelebihannya.

Proses penerimaan diri merupakan proses yang bersifat berkelanjutan atau

kontinyu (B. White, 2011). B. White (2011) menambahkan dalam proses penerimaan

diri terjadi perubahan persepsi individu tentang kondisi yang dimiliki terkait tiga aspek

penting, yakni tubuh yang menciptakan kesehatan, perubahan pemikiran hingga

masalah emosional yang terselesaikan.

Proses penerimaan diri merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari

tahapan keengganan, keingintahuan, toleransi, pembiaran, dan persahabatan. Dalam

proses individu menumbuhkan penerimaan diri, dimungkinkan terjadinya serangkaian

perubahan persepsi atas kondisi yang dialami. Pada tahapan persahabatan, individu

mampu secara utuh bersahabat akan kondisi yang dihadapi bahkan mampu menilai

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Penerimaan Diri

Hurlock (1973) mengemukakan tentang faktor-faktor yang mendukung

penerimaan diri, yakni :

a. Adanya pemahaman tentang diri sendiri

Individu yang dapat memahami diri sendiri tidak bergantung pada

kemampuan intelektual saja, tetapi juga pada kemampuan orang lain memahami

dirinya, ketika kondisi ini terwujud maka, individu semakin dapat menerima diri

secara efektif (Hurlock, 1973). Bastaman (1996) menambahkan bahwa

pemahaman diri merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan

individu untuk mencapai penerimaan diri. Pemahaman diri merupakan

pengetahuan individu terkait kondisi diri sendiri.

b. Adanya hal yang realistis

Hal ini timbul jika individu menentukan sendiri harapannya dengan

disesuaikan dengan pemahaman dengan kemampuannya, dan bukan diarahkan

oleh orang lain dalam mencapai tujuannya dengan memiliki harapan yang realistik

(Hurlock, 1973).

c. Tidak adanya hambatan di dalam lingkungan

Ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan hidup yang realistis

dapat berasal dari hambatan yang berasal dari lingkungan yang tidak dapat

dikendalikan, misalnya seperti diskriminasi ras