Abstrak

Salah satu mahasiswa asing di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) berasal dari Korea Selatan. Mahasiswa Korea Selatan tersebut tentu mengalami berbagai kesulitan karena adanya perbedaan nilai budaya. Kesulitan tersebut mengakibatkan tekanan sehingga menimbulkan culture shock. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

culture shock yang dialami mahasiswa Korea Selatan di Salatiga. Partisipan penelitian yang digunakan sebagai narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua orang mahasiswa UKSW yang berasal dari Korea Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua partisipan mengalami

culture shock ketika melakukan kontak budaya dengan budaya Indonesia. Culture shock

dialami baik secara afektif (affective), perilaku (behaviour) maupun pikiran (cognitive). Selain itu, kedua partisipan juga sempat mengalami pengalaman buruk yang membuat mereka kesulitan menyesuaikan diri dan menganggap orang Indonesia itu jahat. Upaya penyesuaian diri yang dilakukan kedua partisipan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan pada instansi pendidikan agar mengadakan

culture adjusment training sebagai bentuk preventif maupun kuratif akan culture shock

yang dialami mahasiswa asing UKSW ketika belajar di Salatiga.

Abstract

From several foreign students studying in Satya Wacana Christian University (SWCU),

there are students from South Korea. The South Korean students experienced difficulties

due to the different cultures. Those difficulties caused pressure that triggered culture

shock. This study is aimed at portraying the culture shock experienced by those South

Korean students living in Salatiga. The participants of this study are two SWCU students

from South Korea. This study refers to descriptive qualitative research method. The result

of this study shows that both participants experienced culture shock during the cultural

contact with Indonesia cultural. Culture shock is experienced on affective, behavior, and

cognitive. Besides that, both participants also experienced ill-favored experiences that

made them find it hard to adjust with their environment, and considered Indonesians as

bad. Their environment influences the efforts they made to adjust. From the findings, it is

recommended that the educational institution conduct a culture adjustment training as a

preventive although curative endeavor to the culture shock experienced by the foreign

learners in SWCU, Salatiga.

PENDAHULUAN

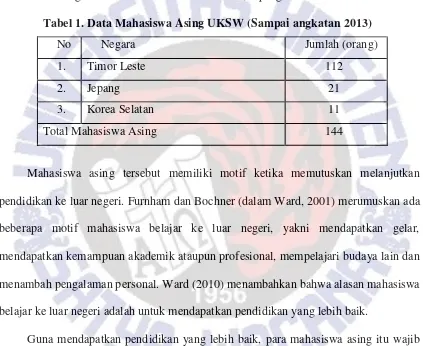

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga merupakan salah satu

institusi pendidikan yang selalu menerima mahasiswa asing tiap tahunnya. Ketika

penulis mengonfirmasi ke Bagian Administrasi dan Registrasi Akademik (BARA)

UKSW pada 20 November 2013, jumlah mahasiswa asing yang ada 144 orang.

Mahasiswa asing tersebut berasal dari Timor Leste, Jepang dan Korea Selatan.

Tabel 1. Data Mahasiswa Asing UKSW (Sampai angkatan 2013)

No Negara Jumlah (orang)

1. Timor Leste 112

2. Jepang 21

3. Korea Selatan 11

Total Mahasiswa Asing 144

Mahasiswa asing tersebut memiliki motif ketika memutuskan melanjutkan

pendidikan ke luar negeri. Furnham dan Bochner (dalam Ward, 2001) merumuskan ada

beberapa motif mahasiswa belajar ke luar negeri, yakni mendapatkan gelar,

mendapatkan kemampuan akademik ataupun profesional, mempelajari budaya lain dan

menambah pengalaman personal. Ward (2010) menambahkan bahwa alasan mahasiswa

belajar ke luar negeri adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Guna mendapatkan pendidikan yang lebih baik, para mahasiswa asing itu wajib

mempelajari Bahasa Inggris. Richard dan Rodgers (1986) berpendapat bahwa Bahasa

Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang diajarkan secara luas di berbagai

negara di dunia ini. Selain itu, banyak penduduk di berbagai negara memakai bahasa

Inggris sebagai alat komunikasi dalam berbagai pertemuan penting dalam tingkat

internasional. Selain itu, mahasiswa asing juga dianjurkan mempelajari bahasa nasional

mereka akan mempelajari Bahasa Indonesia lewat program BIPA (Mayanto, 2011).

Program BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) adalah program pembelajaran

bahasa Indonesia untuk orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia dan

yang berasal dari luar Indonesia.

Sekalipun para mahasiswa asing tersebut telah mempelajari bahasa Inggris

maupun bahasa Indonesia, mahasiswa asing masih merasa kesulitan beradaptasi dengan

lingkungan di Indonesia, seperti mahasiswa Korea Selatan yang berada di Yogyakarta.

Dalam sebuah studi, Zuraida (2011) menemukan bahwa para mahasiswa Korea Selatan

yang berada di Yogyakarta itu ternyata mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan

mahasiswa pribumi, khususnya yang berasal dari suku Jawa. Kendala komunikasi ini

diakibatkan pelafalan atau intonasi yang disampaikan oleh mahasiswa Korea Selatan

kurang jelas atau terlalu cepat. Hal ini karena dalam beberapa huruf bahasa Indonesia

yang biasa digunakan tidak lazim dipakai orang Korea saat berbicara. Lebih lanjut, studi

ini menyimpulkan bahwa kendala dalam berkomunikasi ini membuat mereka mengalami

culture shock dan mempengaruhi proses adaptasi mahasiswa Korea Selatan. Persoalan

bahasa yang dialami oleh mahasiswa asing pernah dikupas oleh Furnham dan Bochner

(dalam Manz, 2003). Mereka menyatakan bahwa culture shock akan lebih cepat terjadi

jika budaya tersebut semakin berbeda, hal ini meliputi sosial, perilaku, adat istiadat,

agama, pendidikan, norma dalam masyarakat, dan bahasa. Hal ini berarti kualitas,

kuantitas dan lamanya culture shock yang dialami individu dipengaruhi oleh tingkat

perbedaan budaya antara lingkungan asal dan lingkungan baru individu.

Selain kendala komunikasi, para mahasiswa asing tersebut juga akan menemukan

beberapa kesulitan di negara tujuan pendidikannya. Kesulitan tersebut berupa

finansial, serta timbulnya salah pengertian, dan kesepian (Lin & Yi, 1997).

Kesulitan-kesulitan tersebut terjadi karena adanya perbedaan nilai budaya sehingga menimbulkan

tekanan yang mengakibatkan suatu gegar budaya atau biasa disebut culture shock

(Munthe, 1996). Culture shock sendiri merupakan suatu proses aktif dalam menghadapi

perubahan saat berada di lingkungan yang tidak dikenal. Proses aktif tersebut melibatkan

affective, behavior, dan cognitive individu yaitu bagaimana individu tersebut merasa,

berperilaku dan berpikir ketika menghadapi pengaruh dari budaya kedua (Ward, 2010).

Culture shock memberikan dampak negatif bagi mahasiswa asing. Xia (2009)

menjelaskan bahwa individu yang mengalami culture shock akan mengalami kesulitan

dalam memperhatikan pembelajaran budaya baru, kurangnya kemampuan dalam

memecahkan masalah serta membuat keputusan, dan ketika individu gagal untuk

menangani culture shock, mereka cenderung menjadi bermusuhan dengan warga

pribumi, sehingga menyebabkan terhambatnya hubungan interpersonal. Hal ini

diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Thompson (2006) mengenai dampak dari

culture shock yang dialami oleh mahasiswa internasional untuk program S1 dan S2 di

sebuah universitas di Australia. Para mahasiswa tersebut mengakui mengalami stres

karena tekanan budaya baru, terutama yang berhubungan dengan komunikasi dengan

keluarga dan cara hidup. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi hasil akademik

para mahasiswa tersebut.

Hal tersebut ternyata berlaku juga pada seorang narasumber, seorang mahasiswa

UKSW yang berasal Korea Selatan. Pada wawancara 8 Juli 2013 lalu, narasumber

tersebut mengaku canggung ketika pertama kali berada di Salatiga, karena adanya

perbedaan budaya antara Salatiga dengan lingkungan asalnya. Perbedaan budaya

lalu lintas, sampai tempat makan. Apa yang dialami oleh narasumber tersebut sesuai

dengan gambaran dari dimensi affective culture shock milik Ward (2001), yang

menggambarkan individu kebingungan dan merasa kewalahan karena datang ke

lingkungan yang tidak dikenal. Individu tersebut akan merasa bingung, cemas,

disorientasi, curiga, bahkan sedih karena datang ke lingkungan yang tidak dikenal.

Perbedaan budaya yang dialami oleh narasumber tersebut membuat stresnya dan

ingin pulang ke Seoul, tetapi karena tidak diijinkan kembali ke Seoul oleh pamannya,

narasumber memilih melarikan diri dari rumah pamannya dan tidak berkuliah.

Narasumber juga menceritakan pengalaman lainnya, yaitu ketika dia dimarahi oleh

pemilik rumah indekosnya karena mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal ini

membuat narasumber kaget, karena budaya mengkonsumsi minuman beralkohol itu

sudah jadi hal yang lumrah di Korea Selatan. Pengalaman dari narasumber tersebut

merupakan reaksi dari culture shock itu sendiri. Samovar (2010), menjelaskan pelbagai

reaksi dari culture shock, yakni benci terhadap lingkungan baru; mengalami disorientasi

diri; rasa penolakan; gangguan lambung dan sakit kepala; homesick atau rindu pada

rumah; rindu pada teman dan keluarga; merasa kehilangan status dan pengaruh; menarik

diri; dan menganggap orang-orang dalam budaya baru tidak peka pada dirinya. Samovar

menambahkan, reaksi-reaksi culture shock tersebut bervariasi antara satu individu

dengan individu lainnya dan dapat muncul pada waktu yang berbeda.

Dari fenomena di atas, penulis merasa perlu mengangkatnya menjadi penelitian

dengan memakai metode kualitatif agar mendapatkan gambaran dinamika culture shock

pada mahasiswa asal Korea Selatan dan upaya yang dilakukan agar dapat menyesuaikan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Hal ini disesuaikan dengan sifat masalah yang akan diteliti karena tidak dapat diungkap

dengan menggunakan kuantitatif atau angka. Dalam penelitian tersebut data yang dapat

diperoleh berasal dari naskah wawancara dan observasi dengan tujuan agar dapat

mendeskripsikan realitas empiris di balik fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan

tuntas. Selanjutnya data hasil wawancara akan dianalisis dengan teknik analisis tematik

yaitu teknik mencari tema-tema penting untuk mendeskripsikan fenomena (Daly,

Kellehear, & Gliksman, 1997, dalam Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Selain itu juga

menggunakan teknik tringulasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2007).

Partisipan

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan mengenai gambaran

culture shock pada mahasiswa UKSW dari Korea Selatan di Salatiga, sehingga sumber

data dalam penelitian ini adalah individu dengan karakteristik antara lain :

1. Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana.

2. Berasal dari Korea Selatan.

Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan melakukan pengetikan transkrip wawancara

dalam bentuk verbatim dengan cara mendengarkan hasil rekaman wawancara.

Selanjutnya peneliti melakukan proses pengodean pada transkrip wawancara guna

dianalisis dengan teknik analisis tematik yaitu dengan mencari tema-tema penting untuk

mendeskripsikan fenomena yang muncul serta memberikan makna dari hasil pernyataan

yang diungkapkan oleh partisipan (Daly, Kellehear, & Gliksman, 1997, dalam Fereday

& Muir-Cochrane, 2006). Setelah tema – tema penting ditemukan, Poerwandari (2007)

juga menganjurkan untuk melakukan pengujian dugaan dan intepretasi.

HASIL

Hasil analisis data memunculkan beberapa tema seperti: berangkat ke Indonesia

dengan kekuatiran, munculnya culture shock akibat kontak budaya, sulitnya beradaptasi

akibat pengalaman buruk, penyesuaian diri dengan culture shock, dan munculnya

asimilasi budaya akibat dari penyesuaian diri.

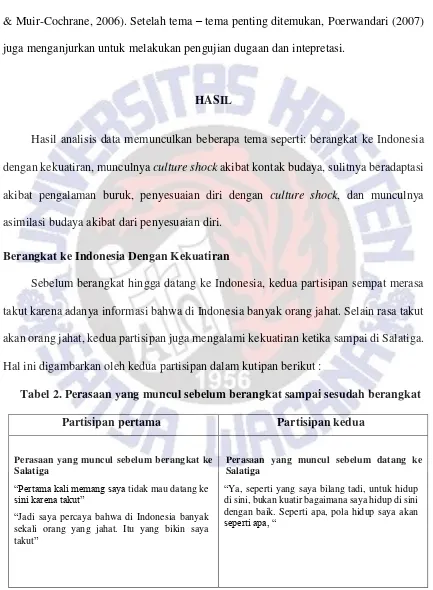

Berangkat ke Indonesia Dengan Kekuatiran

Sebelum berangkat hingga datang ke Indonesia, kedua partisipan sempat merasa

takut karena adanya informasi bahwa di Indonesia banyak orang jahat. Selain rasa takut

akan orang jahat, kedua partisipan juga mengalami kekuatiran ketika sampai di Salatiga.

Hal ini digambarkan oleh kedua partisipan dalam kutipan berikut :

Tabel 2. Perasaan yang muncul sebelum berangkat sampai sesudah berangkat

Partisipan pertama Partisipan kedua

Perasaan yang muncul sebelum berangkat ke Salatiga

“Pertama kali memang saya tidak mau datang ke

sini karena takut”

“Jadi saya percaya bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang jahat. Itu yang bikin saya takut”

Perasaan yang muncul sebelum datang ke Salatiga

“Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk hidup di sini, bukan kuatir bagaimana saya hidup di sini dengan baik. Seperti apa, pola hidup saya akan

Perasaan yang muncul pertama kali ketika datang ke Salatiga:

“Sebenarnya saya sedikit menyesal ke sini. Itu karena... Kan, saya ke Salatiga untuk masuk ke UKSW. Tapi rasanya seperti desa, jadi pasti sedikit bosan juga dan kelihatan tidak ada seperti mall juga. Ya, sempat juga takut.

Hal-hal yang membuat perasaan tersebut berkurang:

“Kalau saya tidak begitu perduli dengan kualitas makanan, ya jadi saya coba makanan di warung, numpang makan di pinggir jalan juga ternyata walaupun murah dan kelihatan kotor itu ternyata lebih enak daripada makanan di Restoran.”

“Dan setelah saya bisa berbahasa Indonesia, dan tambah teman juga bercakap-cakap dengan orang-orang Indonesia, ternyata orang yang jahat

tidak banyak.”

Perasaan yang muncul pertama kali ketika datang ke Salatiga:

“Takut. Soalnya saya sering dengar. Sama orang asing kadang ada mainan di situ. Kalau naik taksi pun dibohongi, diputar-putar.”

Hal-hal yang membuat perasaan tersebut berkurang:

“Lalu saya ketemu kakak saya. Karena kakak

saya tinggal di sini, saya ketemu sama kakak saya di bandara Jakarta. Terus, tancap ke Semarang. Di Semarang saya dijemput wali saya. Terus ke Salatiga. Setelah sampai, saya ke tempat orang Korea. Ada orang-orang Korea sendiri di Salatiga,. Di situ, saya merasa tidak ada

beban”

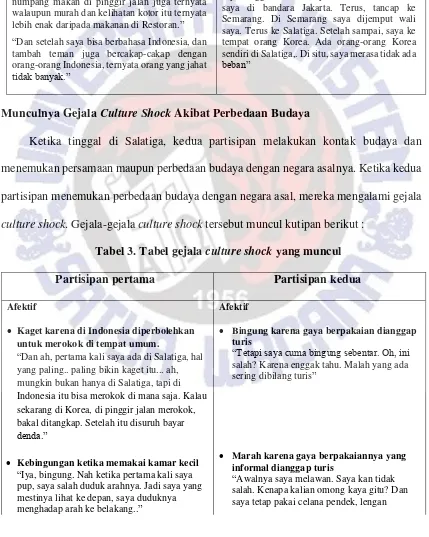

Munculnya Gejala Culture Shock Akibat Perbedaan Budaya

Ketika tinggal di Salatiga, kedua partisipan melakukan kontak budaya dan

menemukan persamaan maupun perbedaan budaya dengan negara asalnya. Ketika kedua

partisipan menemukan perbedaan budaya dengan negara asal, mereka mengalami gejala

culture shock. Gejala-gejala culture shock tersebut muncul kutipan berikut :

Tabel 3. Tabel gejala culture shock yang muncul

Partisipan pertama Partisipan kedua

Afektif Afektif

Kaget karena di Indonesia diperbolehkan untuk merokok di tempat umum.

“Dan ah, pertama kali saya ada di Salatiga, hal yang paling.. paling bikin kaget itu... ah, mungkin bukan hanya di Salatiga, tapi di Indonesia itu bisa merokok di mana saja. Kalau sekarang di Korea, di pinggir jalan merokok, bakal ditangkap. Setelah itu disuruh bayar

denda.”

Kebingungan ketika memakai kamar kecil “Iya, bingung. Nah ketika pertama kali saya pup, saya salah duduk arahnya. Jadi saya yang mestinya lihat ke depan, saya duduknya menghadap arah ke belakang..”

Bingung karena gaya berpakaian dianggap turis

“Tetapi saya cuma bingung sebentar. Oh, ini

salah? Karena enggak tahu. Malah yang ada sering dibilang turis”

Marah karena gaya berpakaiannya yang informal dianggap turis

Gugup karena diajak pacar bertemu dengan orang tua

“Nah, kalau di Korea itu, kalau pacar mengajak

saya bertemu dengan orang tua, artinya ia ingin menikah. Gara-gara itu, waktu pacar saya ajak saya bertemu dengan orangtuanya, saya sangat

gugup juga”

pendek, pakai sandal jepit. Kalau saya masuk kuliah saya pun pakai celana pendek.”

Perilaku Perilaku

Salah arah ketika memakai kamar kecil “Nah, kalau pup biasanya kan menghadap ke

depan dan airnya di belakang kan. Nah, kalau di Korea ada di depan. Nah ketika pertama kali saya pup, saya salah duduk arahnya. Jadi saya yang mestinya lihat ke depan, saya duduknya

menghadap arah ke belakang.”

Keliru jam malam waktu di rumah walinya “Dan ketika saya pulang jam 11 atau 12

malam, mereka kayanya jadi tidak terlalu suka. Yang di pos, orang yang jaga, selalu nglihatin

dengan pandangan yang ga enak gitu.”

Salah berpakaian ketika pergi ke gereja dan kuliah

“Dan di gereja, kalau pakai pants (celana pendek) ga apa-apa di Korea. Terus pakai celana pendek atau baju-baju yang tidak berkerah dan santai juga enggak apa-apa. Tetapi begitu di sini, saya kan enggak tahu, karena enggak tahu budaya semacam itu, saya pakai baju yang santai sekali”

“kalau saya masuk kuliah, saya pun pakai celana pendek, baju lengan pendek (tidak

lengan) lalu pakai sandal jepit”

Kognisi Kognisi

Menganggap orang Indonesia jahat “Dan di media sering ada pemberitaan bahwa ada banyak orang yang jahat dari Indonesia. Jadi saya percaya bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang jahat.”

Menganggap ajakan pacarnya untuk bertemu dan makan bersama dengan orang tua sebagai ajakan menikah

“waktu di sini, sudah mulai pacaran, saya diajak ketemu dengan orang tua pacar saya. Nah, kalau di Korea itu sangat aneh. Sebab, kalau pacar mengajak saya bertemu dengan orang tua, artinya ia ingin menikah”

Menganggap wanita di Indonesia gampang berselingkuh

“ketemu pacar yang ternyata gampang

selingkuh. Soalnya yang saya tahu perkenalan di sini itu terlalu bebas. Cewek itu sudah cowok, dan di sekitarnya masih banyak cowok yang ingin ambil cewek itu. Jadi masih

diganggu terus padahal ada cowoknya.”

Menganggap orang Indonesia takut pada homoseksual

“...pergaulannya sedikit berbeda dengan yang saya alami ketika ada di Korea. Di sini banyak sekali ketakutan akan homo.”

Menganggap orang suku Jawa itu munafik “Dari sana, saya pikir mereka munafik sekali.

Di belakang mereka ngomong seperti itu, tetapi ketika di depan saya mereka ngomong seperti itu. Jadi saya kira mereka Jawa yang tidak

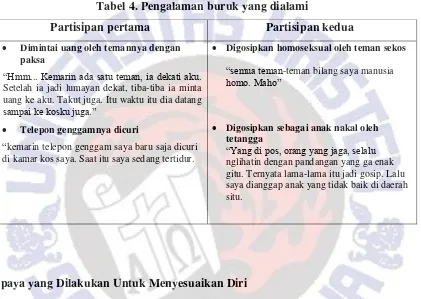

Sulitnya Beradaptasi Karena Pengalaman Buruk

Setelah kedua partisipan mengalami culture shock, kedua partisipan juga

mengalami pengalaman buruk. Pengalaman buruk tersebut membuat mereka mengalami

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan asing. Pengalaman buruk tersebut

digambarkan dalam kutipan sebagai berikut:

Tabel 4. Pengalaman buruk yang dialami

Partisipan pertama Partisipan kedua

Dimintai uang oleh temannya dengan paksa

“Hmm... Kemarin ada satu teman, ia dekati aku.

Setelah ia jadi lumayan dekat, tiba-tiba ia minta uang ke aku. Takut juga. Itu waktu itu dia datang

sampai ke kosku juga.”

Telepon genggamnyadicuri

“kemarin telepon genggam saya baru saja dicuri di kamar kos saya. Saat itu saya sedang tertidur.

Digosipkan homoseksual oleh teman sekos

“semua teman-teman bilang saya manusia

homo. Maho”

Digosipkan sebagai anak nakal oleh tetangga

“Yang di pos, orang yang jaga, selalu

nglihatin dengan pandangan yang ga enak gitu. Ternyata lama-lama itu jadi gosip. Lalu saya dianggap anak yang tidak baik di daerah situ.

Upaya yang Dilakukan Untuk Menyesuaikan Diri

Sekalipunkedua partisipan mengalami pengalaman buruk, mereka tetap berusaha

menyesuaikan diri dengan budaya baru. Upaya tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang

membuat mereka dapat menyesuaikan diri. Upaya dan hal-hal yang membuat kedua

partisipan cepat beradaptasi digambarkan lewat kutipan berikut:

Tabel 5. Hal-hal yang cepat membuat beradaptasi dan cara adaptasi

Partisipan pertama Partisipan kedua

Cara adaptasi

“Hhmm... itu kalau pertama aku, privat sama

orang Indonesia. Setelah itu, saya cari teman untuk bisa mengajar aku juga. Lalu kadang saya

Cara adaptasi

“Karena saya tinggal di sini, bukan sebagai orang

belajar dengan pacar saya karena kalau sama pacar, nanti akan dikoreksi dengan baik,”

Hal-hal yang membuat cepat beradaptasi “Ya, karena yang tadi aku jawab. Ya, mulai dari

sosial, adat istiadat, pendidikan, banyak yang sama, ya jadi bisa cepat beradaptasi. Selain itu, banyak juga teman yang suka Korea, jadi mereka lumayan tahu budaya Korea. Jadi mereka

mengerti, kalau saya salah mereka perbaiki.”

Hal-hal yang membuat cepat beradaptasi “Pemikiran. Terutama pemikiran yang “aku di

sini orang asing. Jadi apa yang sama alami dan hadapi, pasti tidak akan sesuai dengan keadaan di

sana.”

“makanan yang enak.”

“Dan ah, teman-teman yang agak heboh dengan budaya Korea, dan suka artis-artis Korea, itu membuat saya yang biasa di Korea sana, membuat saya di sini sedikit spesial”

Munculnya Asimilasi Budaya Akibat Penyesuaian Diri

Setelah kedua partisipan menyesuaikan diri dengan budaya di lingkungan baru,

mereka menemukan nilai budaya baru. Hal itu dapat terungkap dari beberapa pernyataan

kedua partisipan sebagai berikut:

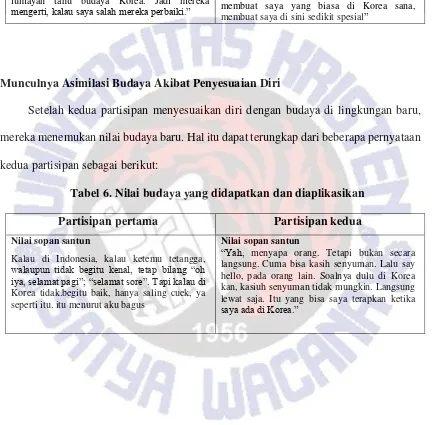

Tabel 6. Nilai budaya yang didapatkan dan diaplikasikan

Partisipan pertama Partisipan kedua

Nilai sopan santun

Kalau di Indonesia, kalau ketemu tetangga,

walaupun tidak begitu kenal, tetap bilang “oh iya, selamat pagi”; “selamat sore”. Tapi kalau di

Korea tidak.begitu baik, hanya saling cuek, ya seperti itu. itu menurut aku bagus

Nilai sopan santun

“Yah, menyapa orang. Tetapi bukan secara langsung. Cuma bisa kasih senyuman. Lalu say hello, pada orang lain. Soalnya dulu di Korea kan, kasiuh senyuman tidak mungkin. Langsung lewat saja. Itu yang bisa saya terapkan ketika

PEMBAHASAN

Kedua partisipan melanjutkan studi dengan alasan yang berbeda. Pada partisipan

kedua lebih dikarenakan adanya kerabat di Salatiga, sehingga dapat membantunya

beradaptasi, sedangkan partisipan pertama dikarenakan ingin mendapatkan gelar. Alasan

yang dikemukakan partisipan pertama sejalan dengan Furnham dan Bochner (dalam

Ward, 2001), yang mengatakan bahwa ada empat motif mahasiswa asing belajar ke luar

negeri, yaitu mendapatkan gelar, mendapatkan kemampuan akademik ataupun

profesional, mempelajari budaya lain, dan menambah pengalaman personal. Selain itu,

Ward (2010) menambahkan bahwa alasan utama para mahasiswa asing itu belajar ke luar

negeri adalah agar mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik.

Sebelum keberangkatan bahkan sampai ke Indonesia, kedua partisipan mengalami

kekuatiran hidupnya di Salatiga kelak karena menganggap Salatiga itu seperti hutan atau

kampung sebab gedungnya tidak tinggi, kuno, banyak pohon, dan tidak ada apartemen

atau pun mall. Selain rasa kuatir, pada partisipan pertama ditemukan juga perasaan

menyesal dan menduga akan bosan ketika sampai di Salatiga. Kekuatiran yang dialami

kedua partisipan tersebut disebabkan kedua partisipan tidak memiliki pengalaman lintas

budaya sebelumnya. Pengalaman individu di masa lampau ketika berada di lingkungan

baru akan memiliki pengaruh kuat pada proses adaptasi yaitu seperti pengalaman

bagaimana individu menerima perlakuan dari penduduk lokal (Furnham dan Bochner,

dalam Manz 2003).

Ketika kedua partisipan tinggal di Salatiga, mereka melakukan kontak budaya

dengan lingkungan baru. Dalam kontak budaya tersebut mereka menemukan persamaan

dan perbedaan budaya dengan negara asal. Persamaan budaya yang ditemukan oleh kedua

bahasa (Furnham dan Bochner, dalam Manz, 2003). Pada sisi sosial, partisipan pertama

menemukan kesamaan aktivitas yang dilakukan setelah pulang kuliah, sedangkan

partisipan kedua menemukan kesamaan pada topik pembicaraan ketika sedang

berkumpul dengan teman. Untuk sisi adat istiadat, partisipan pertama menemukan

kesamaan pada tata perkenalan dan cara berpacaran, sedangkan partisipan kedua

menemukan kesamaan pada makanan pokok dan alat makan. Pada sisi agama, partisipan

pertama tidak menemukan kesamaan karena karena dirinya ateis, sedangkan partisipan

kedua menemukan kesamaan pada tata liturgi atau susunan acara di gereja. Sisi

pendidikan, partisipan pertama menemukan kesamaan diperbolehkannya memakai sandal

ketika masuk ke kelas dan alat ajar yang dipakai oleh dosen adalah Power Point,

sedangkan partisipan kedua menemukan kesamaan pada tingkatan pendidikan yang

dimulai dari SD, SMP, SMA atau SMK. Di sisi norma sosial, partisipan pertama maupun

partisipan kedua sama-sama menemukan kesamaan bahwa tidak boleh bersuara sambil

makan. Partisipan kedua juga menambahkan kewajiban untuk antri. Dalam bahasa, kedua

partisipan juga sama-sama menemukan level (tingkatan) bahasa yang digunakan untuk

orang yang lebih tua atau lebih muda pada Bahasa Jawa. Untuk Bahasa Indonesia,

partisipan kedua menemukan kesamaan yaitu kedua negara sama-sama menyerap Bahasa

Inggris dan Jepang.

Selain persamaan budaya dengan negara asal, kedua partisipan juga menemukan

berbagai perbedaan budaya ketika berada di Indonesia. Pada partisipan pertama

menemukan bahwa di Indonesia tidak diperbolehkan minum beralkohol, diperbolehkan

merokok secara bebas di tempat umum, dan kekeliruan ajakan makan malam dari pacar,

sedangkan partisipan kedua menemukan bahwa di Indonesia tidak diperbolehkan gaya

perselingkuhan. Kesamaan perbedaan budaya yang ditemukan oleh kedua partisipan

adalah penggunaan kamar kecil.

Perbedaan budaya tersebut menimbulkan kebingungan pada kedua partisipan. Pada

partisipan pertama merasa kebingungan ketika memakai kamar mandi, sedangkan pada

partisipan kedua mengalami kebingungan karena gaya berpakaiannya dianggap turis.

Selain itu, pada partisipan pertama juga muncul kekagetan karena di Indonesia

diperbolehkan merokok di tempat umum dan kegugupan ketika diajak pacarnya untuk

makan bersama kedua orang tuanya, sedangkan pada partisipan kedua merasa marah

karena gaya berpakaiannya yang informal dianggap turis. Perasaan kedua partisipan

tersebut sesuai dengan dimensi afektif culture shock yang dipaparkan oleh Ward (2001),

bahwa individu yang datang ke lingkungan baru akan mengalami kebingungan, merasa

kewalahan, cemas, disorientasi, curiga, bahkan sedih karena datang ke lingkungan yang

baru. Selain itu, perbedaan budaya tersebut juga membuat kedua partisipan melakukan

kekeliruan perilaku atau kebiasaan ketika berada di Salatiga. Partisipan pertama sempat

salah arah ketika memakai kamar kecil, sedangkan partisipan kedua mengalami

kekeliruan dalam jam malam ketika menginap di rumah walinya dan keliru berpakaian

ketika pergi ke gereja dan kuliah. Kekeliruan yang dialami kedua partisipan merupakan

dimensi behaviour culture shock dari Ward (2001), yang menyatakan bahwa individu

mengalami kekeliruan aturan, kebiasaan dan asumsi-asumsi yang mengatur interaksi

interpersonal mencakup komunikasi verbal dan nonverbal yang bervariasi di seluruh

budaya. Kekeliruan perilaku tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan

menyebabkan pelanggaran.

Perbedaan budaya tersebut juga membuat kedua partisipan berpikiran negatif

itu jahat karena di media banyak memberitakanbahwa di Indonesia banyak sekali orang

jahat, sedangkan pada partisipan kedua menganggap wanita Indonesia itu gampang

berselingkuh karena pergaulan yang bebas, menganggap orang Indonesia, khususnya

suku Jawa, itu munafik karena plin-plan dan menganggap orang Indonesia itu takut

dengan homoseksual. Selain itu, pada partisipan pertama ditemukan juga salah mengira

ajakan pacarnya untuk makan bersama orang tua sebagai ajakan menikah. Pikiran negatif

kedua partisipan mengenai lingkungan sosial merupakan dimensi cognitive culture shock,

yang mana hilangnya hal-hal yang dianggap benar oleh individu akibat terjadinya kontak

budaya(Ward, 2001).

Gejala-gejala yang muncul pada kedua partisipan, baik itu ketika merasa (affective),

berperilaku (behaviour) dan berpikir (cognitive) saat mengalami perbedaan budaya

merupakan proses aktif dalam menghadapi pengaruh budaya kedua saat berada di

lingkungan yang tidak dikenal atau yang disebut culture shock (Ward, 2001).

Setelah kedua partisipan mengalami culture shock, mereka juga mengalami

pengalaman buruk. Partisipan pertama mengalami pengalaman buruk ketika dimintai

uang oleh temannya dengan paksa dan telepon genggamnya dicuri, sedangkan partisipan

kedua mengalami pengalaman buruk ketika difitnah sebagai homoseksual oleh

teman-teman serumah indekosnya dan digosipkan sebagai anak nakal oleh tetangga rumah

walinya. Adanya pengalaman buruk tersebut membuat kedua partisipan mengalami

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan asing. Hal ini sesuai dengan

Scheniders (1964) yang menyatakan bahwa individu yang tinggal di lingkungan yang

tidak nyaman, tidak damai, dan tidak aman akan mengalami gangguan dalam melakukan

proses penyesuaian diri. Selain itu, pengalaman buruk tersebut membuat kedua partisipan

reaksi culture shock yang dipaparkan oleh Samovar (2010) seperti benci terhadap

lingkungan baru, mengalami disorientasi diri, rasa penolakan, gangguan lambung, sakit

kepala, homesick atau rindu pada rumah, rindu pada teman dan keluarga, merasa

kehilangan status dan pengaruh, menarik diri dan menganggap orang-orang dalam budaya

baru tidak peka pada dirinya.

Sekalipun sempat mengalami pengalaman buruk, kedua partisipan tetap berusaha

menyesuaikan diri dengan budaya baru. Pada partisipan pertama memilih les privat

dengan orang Indonesia, lalu bergaul dan berkomunikasi dengan orang Indonesia,

sedangkan cara penyesuaian diri partisipan kedua adalah berusaha berkompromi dengan

budaya dan aturan sosial yang ada di sekitarnya, agar dapat diterima dengan baik dan apa

adanya. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh kedua partisipan tersebut menunjukkan

bahwa kedua partisipan tidak mengalami dampak negatif dari culture shock seperti yang

dijelaskan oleh Xia (2009), bahwa individu yang mengalami culture shock akan

mengalami kesulitan dalam memperhatikan pembelajaran budaya baru, kurangnya

kemampuan dalam memecahkan masalah serta membuat keputusan, dan ketika individu

gagal untuk menangani culture shock, mereka cenderung menjadi bermusuhan dengan

warga pribumi, sehingga menyebabkan terhambatnya hubungan interpersonal.

Upaya-upaya penyesuaian diri kedua partisipan dipengaruhi bervariasinya

faktor-faktor yang mendukung mereka dapat cepat beradaptasi. Kesamaan faktor-faktor yang dapat

membuat cepat beradaptasi dari kedua partisipan adalah adanya teman-teman yang suka

dengan budaya Korea. Hal ini membuat kedua partisipan mendapat perhatian lebih

daripada di Korea Selatan dan teman-temannya dapat menjadi pengingat bila mereka

melakukan kesalahan. Selain itu, dari partisipan pertama merasa banyaknya kesamaan

istiadat, norma sosial, pendidikan dan bahasa, sedangkan pada partisipan kedua berpikir

bahwa perlunya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada dan adanya faktor

makanan enak. Adanya teman-teman yang suka dengan budaya Korea menunjukkan

bahwa keadaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang membuat kedua partisipan bisa

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak dikenalnya. Hal ini sesuai dengan

Scheniders (1964) yang menyebutkan bahwa keadaan lingkungan yang baik, damai,

aman, penuh penerimaan dan pengertian, serta mampu memberikan perlindungan kepada

anggota-anggotanya merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses penyesuaian

diri.

Setelah menemukan cara menyesuaikan dengan lingkungan baru, kedua partisipan

juga melewati proses asimilasi budaya. Kesamaan nilai budaya yang diasimilasikan oleh

kedua partisipan adalah nilai budaya menyapa orang lain. Nilai tersebut dalam

masyarakat Jawa merupakan nilai kerukunan. Nilai kerukunan bertujuan untuk

mempertahankan keadaan masyarakat yang harmonis. Atas prinsip kerukunan, orang

Jawa berusaha untuk menghilangkan tanda-tanda ketegangan masyarakat atau antar

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini diperoleh

kesimpulan bahwa dinamika culture shock yang dialami mahasiswa Korea Selatan di

Salatiga terjadi ketika kedua partisipan mengalami kontak budaya, khususnya ketika

menemukan perbedaan budaya. Culture shock kedua partisipan sendiri muncul, baik itu

ketika merasa (affective), berperilaku (behaviour) dan berpikir (cognitive) ketika

menemukan perbedaan budaya. Secara afektif, kedua partisipan mengalami kebingungan

ketika mengalami perbedaan budaya. Pada partisipan pertama merasa kebingungan ketika

memakai kamar mandi, sedangkan pada partisipan kedua mengalami kebingungan karena

gaya berpakaiannya dianggap turis. Selain itu, pada partisipan pertama juga muncul

kekagetan karena di Indonesia diperbolehkan merokok di tempat umum dan gugup ketika

diajak pacarnya untuk makan bersama kedua orang tuanya, sedangkan pada partisipan

kedua merasa marah karena gaya berpakaiannya yang informal dianggap sebagai turis.

Kedua partisipan melakukan kekeliruan perilaku atau kebiasaan ketika berada di Salatiga.

Partisipan pertama sempat salah arah ketika memakai kamar kecil, sedangkan partisipan

kedua mengalami kekeliruan dalam jam malam ketika menginap di rumah walinya dan

keliru berpakaian ketika pergi ke gereja dan kuliah. Perbedaan budaya tersebut juga

membuat kedua partisipan berpikiran negatif mengenai lingkungan sosialnya. Partisipan

pertama menganggap bahwa orang Indonesia itu jahat karena di media banyak

memberitakanbahwa di Indonesia banyak sekali orang jahat, sedangkan pada partisipan

kedua menganggap wanita Indonesia itu gampang berselingkuh karena pergaulan yang

bebas, menganggap orang Indonesia, khususnya suku Jawa, itu munafik karena plin-plan

partisipan pertama ditemukan juga salah mengira ajakan pacarnya untuk makan bersama

orang tua sebagai ajakan menikah.

Kedua partisipan juga berusaha menyesuaikan diri dengan budaya baru dengan

beberapa upaya. Pada partisipan pertama memilih les privat dengan orang Indonesia, lalu

bergaul dan berkomunikasi dengan orang Indonesia, sedangkan cara adaptasi partisipan

kedua adalah berusaha berkompromi dengan budaya dan aturan sosial yang ada di

sekitarnya, agar ia dapat diterima dengan baik dan apa adanya. Upaya penyesuaian diri

tersebut dipengaruhi adanya teman-teman kedua partisipan yang suka dengan budaya

Korea. Hal ini membuat kedua partisipan merasa diperhatikan karena diingatkan

bilamana mereka melakukan kesalahan.

Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pihak universitas lebih

memperhatikan mahasiswa asing yang berkuliah di UKSW karena perbedaan budaya

yang ada dapat menimbulkan culture shock. Oleh karena itu, guna menanggulanginya

pihak universitas dapat bekerja sama dengan pihak Fakultas Psikologi untuk mengadakan

culture adjusment training sebagai bentuk kuratif sekaligus preventif akan culture shock

yang dialami para mahasiswa asing. Cultural adjusment training merupakan bentuk

pelatihan lintas budaya yang dapat membantu partisipan yang mengalami culture shock

untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianie

(2012) menunjukkan bahwa pemberian culture adjustment training terjadi penurunan

derajat culture shock pada mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Bandung yang

berasal dari luar Jawa Barat. Untuk para mahasiswa Korea Selatan yang ada di UKSW

agar memanfaatkan kesamaan nilai budaya antara negara asal dengan Indonesia. Dengan

begitu, individu akan menjadi lebih merasa dekat dengan negara baru yang didatanginya.

terasing yang dialami akibat culture shock (Guanipa, 1998). Selain itu, mahasiswa Korea

Selatan yang ada di UKSW juga mesti lebih terbuka dengan budaya baru di lingkungan

sekitar. Puspa Kirana (2012) menemukan bahwa sikap terbuka yang dilakukan oleh

pekerja Jepang dengan orang Indonesia di Surabaya membuat stres yang dialami karena

culture shock menghilang.

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipan yang mau

berpartisipasi dalam penelitian ini. Hal ini berpengaruh pada data yang diperoleh kurang

menggambarkan secara luas bagaimana dinamika culture shock yang terjadi pada

mahasiswa Korea Selatan di Salatiga. Selain itu, partisipan yang bersedia mengikuti

penelitian ini sudah cukup lama tinggal di Indonesia, sehingga menyebabkan derajat

culture shock yang dialami sudah berkurang dan sudah mulai menyesuaikan diri dengan

DAFTAR PUSTAKA

Cameron, H. (2010). Managing culture shock for First Year International students entering Australian universities. Journal of school of Psychology, Social Work, and Social Policy University of South Australia. Diakses dari http://fyhe.com.au/past_papers.

Chapman, A. (2005). Culture Shock and the International Student “Offshore”.Journal of Research in International Education, 4, 23-42. Diakses dari Sage Journals database

Chin Choi, S. (1994). Psychology of the Korean People: Collectivism and Individualism. Korean Psychological of Association.

Crystal, D. (2000). The Cambridge Encyclopedia of Language 3rd (Third) edition. Cambridge University Press.

Gunawan, Samuel. (2008). Ancangan Pengembangan Kompetensi Berbahasa dalam Kelas BIPA untuk Mahasiswa Program Pertukaran. Yogyakarta. Diakses dari researchgate

Guanipa, C. (1998). Culture Shock and The Problem of Adjustment to New Cultural Environment. Diakses dari www. worldwide. edu/planning_guide/culture_re-entry_shock.html

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Methods, 5 (1), 1-11. Diakses dari http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/article/view/4411.

Frandawati. (2009). Gambaran Culture Shock Mahasiswa Asing Asal Malaysia di Universitas Sumatera Utara. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara.

Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Indrianie, E. (2012). Culture Adjusment Training untuk Mengatasi Culture Shock pada Mahasiswa baru yang Berasal dari Luar Jawa Barat. INSAN Vol. No. 03, Desember 2012. Diakses dari journal.unair.ac.id

Kirana, P. (2012). Strategi Adaptasi Pekerja Jepang Terhadap Culture Shock: Studi Kasus Terhadap Pekerja Jepang di Instansi Pemerintah di Surabaya.

Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2007). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Lin, J.G., & Yi, J.K. (1997). Asian international students’ adjustment: Issues and program suggestions. College Students Journal, 31(4)5, 473-485 Diakses dari ebscohost connection.

Manz, S. (2003). Culture Shock-Causes, Consequences and Solutions: The International Experience. Munich: GRIN Publishing GmbH. Diakses dari http://www.grin.com/en/e-book/108360/culture-shockcausesconsequences-and-solutions-the-international-experience.

Maryanto. (2011). Tes UKBI dan Pengajaran BIPA. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Diakses dari www.lalf.edu/kipbipa/papers.maryanto.doc.

Muliastuti, L. (2010). Meningkatkan Citra Indonesia melalui Pengajaran Bahasa

Indonesia bagi Penutur Asing. Diakses dari

http://unj.ac.id/fbs/sites/default/files/MENINGKATKAN%20CITRA%20INDO NESIA%20MELALUI%20BIPA.pdf

Munthe, Y. R. (1996). Hubungan Kesulitan Penyesuaian Diri dan Depresi Mahasiswa Internasional: Penelitian pada Mahasiswa Indonesia di sekitar Washington DC. (Skripsi Tidak Dipublikasikan) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Milton, T.J. (1998). Understanding Culture Shock. FAO Journal, 2, 11-14. Diakses dari ebscohost connection.

Oberg, K. (1960). Culture Shock: Adjusment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7, 177-182. Diakses dari http://agem-ethnomedizin.de/download/cu29_2-3_2006_S_142-146_Repr_Oberg.pdf

Prasetya, B. (2008). Fenomena Culture Shock. Jurnal Psiko Wacana Vol. VII, No 1.

Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.

Richards, J.C., & Rodgers, T.S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Suseno, F. M. (1984). Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Di Jawa. Jakarta : Gramedia.

Sujana, M. (2012). Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA): Peluang, Tantangan dan Solusi. Makalah disampaikan pada “Seminar Internasional

“Menimang Bahasa Membangun Bangsa” Diselenggarakan oleh FKIP

Universitas Mataram di Hotel Grand Legi Mataram, Lombok, NTB, 5-6 September 2012.

Samovar, L. A., Richard, R. P., & Edwin, R. M. (2010). Communication Between Cultures, 7th Edition. USA: Wadsworth Cengage Learning. Diakses dari Libgen.info.

Sihite, Y. (2012). Hubungan Culture Shock Dengan Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Asing Di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara.

Thompson, G. (2006). Cultural Stress Among International Students At an Australian University. Australian International Education Conference. Diakses dari http://aiec.idp.com/uploads/pdf/Thomson%20(Paper)%20Fri%201050%20MR5. pdf

Ward, C. (2001). The Psychology of Culture Shock, 2nd Edition. USA: Taylor & Francis, Inc. Diakses dari Libgen.info.

Xia, J. (2009). Analysis of Impact of Culture Shock on Individual Psychology.

International Journal of Psychological Studies, Volume 1, Nomor 2, Desember

2009, hal 97 – 101. Diakses dari

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/viewFile/4510/3841

Yang, S. (1995). Seputar Kebudayaan Korea. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Zuraida, H. (2011). Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Korea Selatan di Yogyakarta.