11 BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum

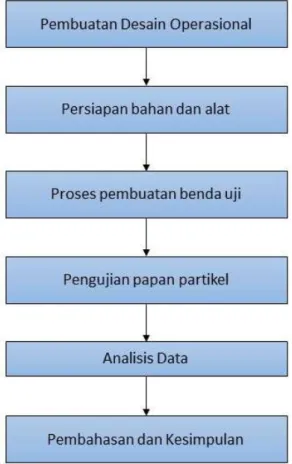

Pada penelitian ini dapat dijadikan diagram alir penelitian yang akan ditampilkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

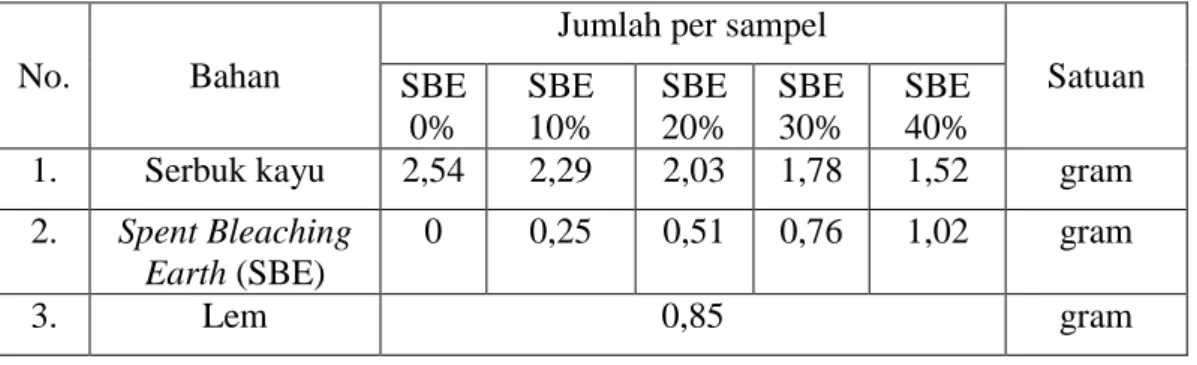

12 3.2 Komposisi Benda Uji

Cetakan berbentuk tabung dengan dimensi r = 1,5 cm t = 1 cm. Komposisi uji dapat dilihat pada Tabel 3.1. Maka komposisi yang digunakan adalah:

Tabel 3. 1 Komposisi Benda Uji.

No. Bahan

Jumlah per sampel

Satuan SBE

0%

SBE 10%

SBE 20%

SBE 30%

SBE 40%

1. Serbuk kayu 2,54 2,29 2,03 1,78 1,52 gram 2. Spent Bleaching

Earth (SBE)

0 0,25 0,51 0,76 1,02 gram

3. Lem 0,85 gram

Syarat:

Berat jenis papan partikel = 0,4 g/cm3.

Faktor safety = 1,2

Perbandingan lem = 1:4

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, yaitu melakukan serangkain pengujian pada objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai perhitungan. Pada penelitian ini digunakan lima variasi perbandingan serbuk kayu:

SBE: Lem, yaitu pada sampel SBE 0% dengan perbandingan 75%: 0%: 25%, sampel SBE 10% dengan perbandingan 67.5%: 7,5% : 25%, sampel SBE 20%

dengan perbandingan 60% : 15% : 25%, sampel SBE 30% dengan perbandingan 52,5% : 22,5% : 25%, dan sampel SBE 40% dengan perbandingan 40% : 30% : 25%. Adapun pengujian yang dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03 – 2105 – 2006 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01 – 4449 – 2006.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil bahan limbah dari salah satu perusahaan minyak kelapa sawit, Bandar Lampung, dan akan melakukan penelitian di kawasan Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam penelitian pada percobaan tersebut.

13 3.4 Metode Pengambilan Data Penelitian

Pengambilan tanah dilakukan dengan cara pengambilan langsung sampel tangki limbah dari salah satu perusahaan minyak kelapa sawit di Lampung. Sampel yang sudah diambil ini selanjutnya digunakan sebagai sampel untuk pengujian awal. Material tersebut di ambil dari tempat pembuangan limbah perusahaan kelapa sawit tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung menggunakan sekop.

3.5 Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan pada penelitan ini adalah:

3.5.1 Bahan

Pada penelitian ini, dibutuhkan beberapa bahan baku untuk membuat papan partikel. Adapun bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Spent Bleaching Earth (SBE)

SBE adalah hasil dari pemurnian minyak kelapa sawit yang bentuknya seperti tanah dan memiliki warna coklat. SBE yang digunakan disesuaikan dengan ukuran agregat halus. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Spent Bleaching Earth

14 2. Air

Air yang digunakan harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung asam, oli, alkali, garam bahan prganik, atau bahan-bahan lainnya. Air harus dalam keadaan suhu normal dan dapat diminum. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Air

3. Serbuk kayu

Serbuk kayu yang digunakan disesuaikan dengan ukuran agregat halus. Serbuk kayu diambil langsung dari pekerja kayu merupakan sisa hasil pembuatan lemari, meja, pintu dan perabotan lainnya. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3. 4 Serbuk Kayu

15 4. Perekat PVAc

PVAc merupakan salah satu perekat yang memiliki harga relative murah, tidak beracun, tidak memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan tahan jamur. Perekat PVAc yang digunakan untuk jenis kayu. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Perekat PVAc

3.5.2 Alat

Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Cetakan

Cetakan yang digunakan dengan jari-jari 1,5 cm dan tinggi 1 cm. Cetakan berbentuk tabung terbuat dari bahan aluminium. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3. 6 Cetakan

16 2. Wadah

Wadah yang digunakan untuk menaruh bahan-bahan uji. Memiliki bahan dari stainless steel agar bahan tidak mudah lengket. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3. 7 Wadah

3. Oven

Oven Laboratorium adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk memanaskan ataupun mengeringkan. Biasanya digunakan untuk mengeringkan peralatan gelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Dapat pula digunakan untuk mengukur kadar air. Suhu oven lebih rendah dibandingkan dengan suhu tanur yaitu berkisar antara 105ºC. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3. 8 Oven

17 4. Gelas ukur

Peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan.

Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Gelas ukur yang digunakan ukuran 25ml untuk mengukur penggunaan air. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3. 9 Gelas ukur

5. Spatula

Spatula yang sering digunakan dilaboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih dan bertangkai. Spatula yang digunakan untuk mengambil benda uji.

Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3. 10 Spatula

18 6. Burner Lamp

Burner Lamp yang sering digunakan dilaboratorium biologi atau kimia berbentuk.

Burner Lamp digunakan untuk memanaskan benda uji. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3. 11 Burner Lamp

7. Mikrometer Skrup

Mikrometer sekrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari sekrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0.01 mm (10-5 m). Alat ini ditemukan pertama kali oleh Willaim Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Gambar Mikrometer sekrup dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3. 12 Mikrometer sekrup

19 3.6 Analisis Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan analisis potensi dengan menggunakan beberapa uji yaitu:

1. Uji kadar air

Contoh uji terlebih dahulu ditimbang untuk memperoleh berat awal (BA), kemudian di oven pada suhu 103 ±2˚C selama 24 jam. Contoh uji didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang untuk mengetahui berat kering oven (BKO).

Nilai kadar air dihitung menggunakan persamaan:

𝐾𝐴 =𝐵𝐴−𝐵𝐾𝑂𝐵𝐾𝑂 × 100% (3.1)

Keterangan:

KA = kadar air (%) BA = berat awal (g)

BKO = berat kering oven (g)

Pengujian sampel berdasarkan SNI 03 1971 1990 adalah untuk memperoleh persentase dari kadar air yang terkandung dalam agregat. Prosedur pengerjaannya menggunakan ASTM D-2216 merupakan metode pengujian yang mencakup penentuan laboratorium dari kadar air (uap air) berdasarkan massa tanah, batuan, dan bahan serupa di mana pengurangan massa oleh pengeringan disebabkan oleh hilangnya air. Adapun prosedur sebagai berikut:

a) Menimbang cawan yang akan digunakan dan memasukkan benda uji kedalam cawan dan menimbangnya.

b) Memasukkan cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan suhu 110 oC selama 24 jam.

c) Menimbang cawan berisi sampel yang sudah dioven dan menghitung persentase kadar air.

20 2. Daya serap

Contoh uji direndam dalam air dingin selama 2 jam kemudian ditiriskan lalu ditimbang beratnya (B2), direndam lagi selama 24 jam, kemudian ditiriskan lalu ditimbang berat akhirnya (B2). Nilai daya serap air dihitung dengan rumus:

𝐷𝑆𝐴 =𝐵2𝐵−𝐵1

1 × 100% (3.2)

Keterangan:

DSA = daya serap air (%)

B1 = berat sebelum perendaman (g)

B2 = berat setelah perendaman 2 jam atau 24 jam (g)

Pengujian sampel berdasarkan SNI 0499:2008 adalah cara uji daya serap air pada kertas dan karton menurut metode Cobb. Untuk menentukan daya serap air, yaitu:

a. Menimbang setiap sampel dengan timbangan ketelitian 0,01 g.

b. Memasukkan sampel ke wadah logam.

c. Menuangkan 100 ml±5 ml air dengan suhu 23oC ± 1oC kedalam wadah setinggi 10mm± 1mm selama 24 jam.

d. Membuang air dalam sampel lalu timbang sampel dan hitung serap air sampel.

3. Uji kerapatan

Pengujian kerapatan papan partikel dilakukan pada kondisi kering udara kemudian ditimbang beratnya. Selanjutnya diukur panjang rata-rata dengan dua titik pengukuran, dan arah lebar dua titik pengukuran dan tebalnya dengan empat titik pengukuran untuk menentukan volume contoh uji (V). Nilai kerapatan papan partikel dihitung dengan rumus:

𝜌 =𝑀𝑉 (3.3)

21 Keterangan:

ρ = kerapatan (g/cm3)

M = massa contoh uji kering udara (g) V = volume contoh uji kering udara (cm3)

Pengujian sampel berdasarkan SNI 1964 2008 merupakan penentuan berat jenis tanah dilakukan di laboratorium terhadap contoh tanah yang diambil dari lapangan. Kegunaan hasil uji berat jenis tanah ini dapat diterapkan untuk menentukan konsistensi perilaku material material dan lainnya. Untuk menentukan berat jenis sampel yang lolos saringan No. 10 dengan menggunakan picnometer, yaitu:

a) Menyiapkan benda uji secukupnya dan mengoven pada suhu 60 oC.

b) Mendinginkan sampel lalu menyaring dengan saringan No. 10.

c) Menimbang picnometer dalam keadaan kosong.

d) Mengambil sampel antara 25–30 gram.

e) Memasukkan sampel ke dalam picnometer dan menambahkan air suling sampai menyentuh garis batas labu ukur.

f) Mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam butiran sampel.

g) Mengeringkan bagian luar labu ukur, menimbang dan mencatat hasilnya.

4. Analisis saringan

Cara uji ini terdiri atas 2 cara yaitu uji analisis hidrometer dan cara uji analisis saringan. Peralatan yang digunakan adalah oven pengering, timbangan, alat pengaduk mekanis, hidrometer, silinder sedimentasi, termometer, saringan, bak air, gelas kimia, alat pengukur waktu, wadah/cawan, dan batang kaca. Bahan dispersi yang digunakan adalah sodium heksametaphospat, dan larutan garam. Prosedur cara uji adalah:

i. Cara uji analisis hidrometer Tanah yang butirnya sangat kecil yakni lebih kecil dari No.200 (0,075 mm) tidak efektif lagi disaring dengan saringan yang lebih kecil dari No.200 bila ingin menentukan besaran butirnya. Oleh sebab itu tanah dicampur dengan air suling yang ditambah bahan dispersi, sehingga tanah dapat terurai, kemudian dipantau dengan alat hidrometer. Kecepatan mengendap

22

butiran dihubungkan dengan rumus stoke guna mendapatkan distribusi butiran tanah.

ii. Cara uji analisis saringan dengan alat sieveshaker Gambar 3.2, dibedakan menjadi 2, yaitu:

Analisa saringan fraksi yang tertahan saringan No. 10 (2,00 mm) Sejumlah contoh tanah 500 g yang tertahan saringan No.10 (2,00 mm) akan ditentukan jumlah dan distribusi butirnya, dipisahkan dalam rangkaian susunan saringan 75, 50, 25, 9,5 dan 4,75 (3 in, 2 in, 1 in, 3/8 in dan No.4) Gambar 3.13.

Gambar 3. 13 Susunan Saringan

Saringan dengan ukuran lubang besar diletakkan di atas saringan yang mempunyai ukuran lubang lebih kecil. Penggunaan saringan lainnya mungkin saja diperlukan, tergantung contoh dan spesifikasi bahan yang di uji. Saringan No.2,00 mm harus digunakan, bila contoh dipersiapkan sesuai dengan AASHTOT 146. Gambar alat Sieveshaker dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3. 14 Alat Sieveshaker

Analisis Saringan fraksi yang lolos saringan No. 10 (2,00 mm) Contoh tanah yang lolos saringan 2,00 mm sebanyak 100-50 g dilakukan analisa hidrometer

23

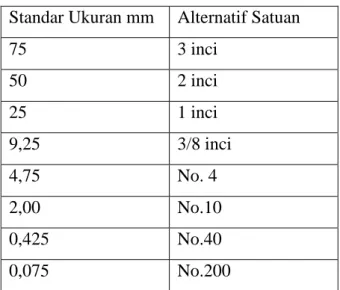

terlebih dahulu. Setelah langkah terakhir pengujian hidrometer selesai maka tanah kering yang tertahan pada saringan No.200 (0,075 mm) tersebut ditentukan jumlah dan distribusi butirnya dengan menggunakan serial saringan No.40 (0,425 mm) sampai saringan No.200 (0,075 mm) Tabel 3.2.

Standar Ukuran mm Alternatif Satuan

75 3 inci

50 2 inci

25 1 inci

9,25 3/8 inci

4,75 No. 4

2,00 No.10

0,425 No.40

0,075 No.200

Tabel 3. 2 Standar Ukuran Saringan

Pengujian sampel berdasarkan SNI 3423 2008 merupakan cara uji yang dilakukan untuk mendapatkan gradasi tanah pada klasifikasi tanah. Prosedur uji sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan benda uji setelah di oven 110℃ ± 1℃ sebanyak 500 gram.

b. Menyusun saringan yang disesuaikan dengan SNI ke alat Sieveshaker.

c. Menyalakan alat Sieveshaker hingga waktu yang ditentukan.

d. Menimbang sampel sesuai dengan saringan dan catat hasilnya.

5. Uji nyala

Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25 oC (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh millimeters of mercury) mudah menyala melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.

24

Pengujian sampel di sesuaikan dengan PP No.101 tahun 2014. Sampel yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25ºC (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh millimeters of mercury). Pengujian sampel dengan cara:

a. Menyiapkan sampel dengan suhu standar 25ºC± 1°C.

b. Menyalakan api hingga api berwarna biru atau suhu sekitar 1500 ºC.

c. Mencatat waktu yang dibutuhkan sampel untuk percikan api untuk mengetahui titik nyala

d. Mencatat waktu yang dibutuhkan sampel untuk nyala api selama ±5 detik untuk mengetahui titik bakar

6. Uji pengembangan tebal

Perhitungan pengembangan tebal didasarkan pada selisih tebal sebelum (T1) dan setelah perendaman dengan air dingin selama 2 jam kemudian diukur pengembangan tebal contoh uji (T2), dan selama 24 jam kemudian diukur pengembangan tebal contoh uji (T2). Nilai pengembangan tebal dihitung dengan rumus:

𝑇𝑆 (%) =𝑇2𝑇−𝑇1

1 × 100% (3.4)

Keterangan:

TS = pengembangan tebal (%)

T1 = tebal sebelum perendaman (cm)

T2 = tebal setelah perendaman 2 jam atau 24 jam (cm)

Pengujian sampel disesuaikan dengan SNI 03 2105 2006, yaitu:

a) Contoh uji diukur tebalnya pada bagian pusatnya dengan ketelitian 0,05 mm.

b) Contoh uji direndam dalam air pada suhu 25°C ± 1°C secara mendatar, sekitar 3 cm dari permukaan air selama ± 24 jam.

Contoh uji kemudian diangkat, diseka dengan kain dan diukur tebalnya.