BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyakit Atopik

2.1.1. Defenisi Penyakit Atopik

Atopi adalah kecenderungan untuk menghasilkan imunoglobulin E (IgE) sebagai respon terhadap paparan alergen atau peningkatan reaktivitas terhadap alergen pada seseorang dengan predisposisi genetic ( Greer et al., 2008). Alergen adalah antigen yang bereaksi secara spesifik dengan antibodi IgE. Alergen yang paling banyak mencetus respon IgE adalah protein dengan berat molekul 10-70 kDA (Leung, 2007).

Atopi berasal dari kata atopos yang dalam bahasa Yunani berarti tidak biasa. Istilah atopi ini pertama kali diperkenalkan oleh Coca (1923) yaitu istilah yang dipakai untuk menyatakan suatu keadaan hipersensitivitas yang berbeda atau tidak biasa dengan hipersensitivitas pada orang normal karena adanya predisposisi genetik (Subowo, 2010).

2.1.2. Patogenesis Penyakit Atopik

Penyakit atopik adalah penyakit yang ditandai dengan adanya atopi pada seseorang atau keluarga yaitu kecenderungan untuk mengasilkan antibodi immunoglobulin E (IgE) yang merespon terhadap alergen (Greer et al., 2008). Sehingga penyakit atopik termasuk reaksi hipersensitivitas I (Baratawidjaja dan Rengganis, 2010).

menjadi sel Tho. Sel Tho akan berdiferensiasi menjadi Th1 dan sel Th2. Sel Th2 merupakan sel T yang paling berperan dalam reaksi alergi. Sel Th2 akan melepaskan sitokin seperti IL 4 dan IL 13, sehingga mengaktivasi sel B menjadi sel plasma yang akan menghasilkan IgE. IgE akan berikatan dengan sel mast dan sel basofil melalui reseptor FcƩR1. Antibodi IgE ini memiliki sifat khusus yaitu kecenderungan yang kuat untuk melekat pada sel mast dan basofil. Satu sel mast/basofil dapat mengikat setengah juta molekul antibodi IgE. Sehingga pada paparan alergen kedua atau fase aktivasi, alergen yang berikatan dengan IgE pada sel mast dan basofil, menyebabkan terjadinya perubahan segera pada membran sel mast/basofil/degranulasi sel mast. Sehingga sel mast akan mengeluarkan mediator – mediator inflamasi seperti histamin, leukotrien C4 (LTC4), protease, substansi kemotaktik eosinofil, substansi kemotaktik netrofil dan prostaglandin (PGD2). Mediator – mediator ini akan menyebabkan efek seperti dilatasi pembuluh darah setempat, penarikan eosinofil dan netrofil menuju tempat yang reaktif, peningkatan permeabilitas kapiler, hilangnya cairan ke dalam jaringan dan kontraksi sel otot polos. Ini merupakan fase efektor (Guyton dan Hall, 2007 ; Leung, 2007 ; Baratawidjaja dan Rengganis, 2010).

Selain itu, sel Treg / sel Th3 juga berperan dalam penyakit atopik karena sel Treg / sel Th3 dapat menghambat pembentukan sel Th1 dan sel Th2 yang berperan dalam terjadinya inflamasi melalui pembentukan cluster of

differentiation 4 (CD4+), cluster of differentiation 25 (CD25+), sitokin yang bersifat imunosuppresor seperti IL-10 dan transforming growth factor (TGF-β1). Sel CD4+ dan sel CD25+ akan melepaskan gen FOXP3. Sehingga jika ada mutasi pada gen FOXP3 ini akan membuat sistem imun menjadi tidak teratur, level serum IgE akan meningkat, dan terjadi alergi makanan (Leung, 2007).

2.1.3. Prevalensi Penyakit Atopik

yaitu asma 29,1% dan rinitis alergi 45%. Penyakit atopik ini paling banyak terjadi di negara yang berpenghasilan rendah dan sedang (Pawankar et al., 2012). Di Indonesia penyandang asma merupakan penyebab kesakitan terbanyak setelah infeksi (Zulfikar, 2011). Prevalensi asma di Indonesia sebesar 4,5%, khususnya di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 2,4%. (RISKESDAS, 2013).

Penelitian prevalensi penyakit atopik (asma, rinitis alergi, dan dermatitis atopik) pada umumnya menggunakan kuesioner International Study of Asthma

and Allergies in Childhood (ISAAC) yang telah diuji coba di 156 pusat di 56

negara di dunia yang dibagi dalam 2 kelompok usia yaitu kelompok usia 6/7 tahun dan 13/14 tahun. Di Indonesia prevalensi asma dengan gejala mengi (wheezing) dalam 12 bulan terakhir pada kelompok usia 6/7 tahun adalah 4,1 – 32,1% sedangkan pada kelompok 13/14 tahun adalah 2,1 – 4,4%. Prevalensi rinitis dengan gejala mata berair dan gatal adalah 0,8 – 14,9% pada kelompok usia 6/7 tahun sedangkan pada kelompok usia 13/14 tahun adalah 1,4 – 39,7%. Prevalensi dermatitis atopik pada kelompok usia 6/7 tahun yaitu 2 – 16% dan 1 – 17% pada kelompok usia 13/14 tahun (ISAAC, 2000).

2.1.4. Jenis Penyakit Atopik

2.1.4.1. Dermatitis Atopik

A. Defenisi

asma di kemudian hari. Dan berdasarkan survey di Amerika pada tahun 2007, kira – kira 17,8 juta orang mengalami dermatitis atopik.

B. Patogenesis

Pada dermatitis atopik akut IL-4, IL-5, dan IL-13 tinggi, sedangkan pada dermatitis atopik kronis IL-4 dan IL-13 rendah tetapi, IL-5, IL-12, INFϒ, dan GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) lebih tinggi dibandingkan pada dermatitis atopik akut (IDAI, 2010).

Pada kulit penderita dermatitis atopik mengandung sel langerhans (LC) yang memiliki afinitas tinggi untuk mengikat antigen asing dan IgE melalui reseptor FcƩRI pada permukaan membrannya dan juga melepaskan berbagai sitokin. Apabila ada alergen masuk maka akan disajikan ke limfosit Th2 sehingga Th2 melepaskan IL-4, IL-5, IL-6,dan IL-10. IL-5 secara fungsional bekerja mirip dengan ECF-A (eosinophil chemotactic factor) sehingga menarik eosinofil ke daerah peradangan dan akan mengeluarkan granul protein yang akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Karena melibatkan sel limfosit T dan diperantarai oleh IgE, maka lesi dermatitis atopik ini disebut sebagai IgE-

mediated delayed type hypersensitivity (Kariosentono, 2007 ; IDAI, 2010).

C. Manifestasi Klinis

Secara umum gejala klinis dermatitis atopik muncul sebelum usia 6 bulan dan jarang terjadi sebelum usia 8 minggu. Gejala dermatitis atopik dapat sembuh tetapi dapat juga menetap atau memberat hingga usia dewasa (IDAI, 2010).

Akibat adanya rasa gatal yang hebat, maka anak akan menggaruk siang dan malam sehingga timbul bekas garukan (scratch mark) dan juga timbul kelainan sekunder. Kelainan sekunder pada fase akut seperti vesikel, lesi yang basah (weeping), dan erupsi krusta. Pada fase subakut, kulit menjadi kering, bersisik, papul eritem, dan adanya plak. Sedangkan pada fase kronik, akibat garukan yang berulang-ulang akan menyebabkan adanya likenifikasi (Kariosentono, 2007).

Awitan gejala dermatitis atopik timbul berdasarkan usia yaitu pada usia bayi (bentuk infantil), anak, dan dewasa.

- Bentuk infantil

Bentuk infantil berlangsung sampai usia 2 tahun. Lesinya ditandai dengan adanya vesikel, papula, krusta akibat digaruk, dan terkadang ada infeksi sekunder seperti jamur dan bakteri. Bayi akan merasa gelisah dan rewel pada waktu tidur akibat adanya rasa gatal. Pada bayi yang lebih muda daerah predileksinya terutama di muka, sedangkan pada bayi yang sudah bisa merangkak kelainannya pada ekstensor.

- Bentuk anak

Bentuk anak merupakan lanjutan dari bentuk infantil. Ditandai dengan lesi yang bersifat kronik seperti kulit menjadi kering (xerosis). Daerah predileksinya terutama di lipat siku, lipat paha, tangan, kaki, dan periorbita. - Bentuk dewasa

D. Diagnosis

Ada beberapa kriteria untuk menegakkan diagnosis dermatitis atopik seperti kriteria Hanifin dan Rajka, kriteria Williams, kriteria UK Working Party, SCORAD (the scoring of atopic dermatitis) dan EASI (the eczema area and

severity index). Tetapi, kriteria yang paling sering digunakan adalah kriteria

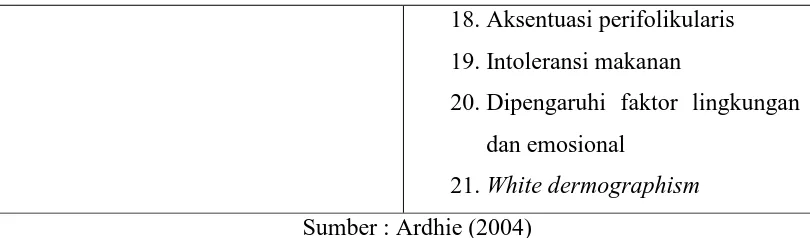

Hanifin dan Rajka karena relatif praktis (Ardhie, 2004). Pada kriteria ini, diagnosis dermatitis atopik ditegakkan jika dijumpai setidaknya 3 kriteria mayor dan 3 kriteria minor, sebagai berikut :

Kriteria Mayor Kriteria Minor

1. Pruritus

2. Morfologi dan distribusi lesi yang khas

3. Dermatitis kronik dan kambuhan

4. Riwayat atopik di keluarga atau pada diri sendiri

1. Xerosis

2. Ikhtiosis / keratosis pilaris 3. Hiperlinearitas palmaris 4. Reaktivasi uji kulit tipe 1 5. Peningkatan serum IgE

6. Kecenderungan mendapat infeksi kulit (S.aureus dan

H.simplex)

7. Dermatitis tangan dan kaki 8. Eksim aerola mammae 9. Konjungtivitas

10.Dennie Morgan fold

11.Keratokonus anterior / katarak suprakapsular

18.Aksentuasi perifolikularis 19.Intoleransi makanan

20.Dipengaruhi faktor lingkungan dan emosional

21.White dermographism

Sumber : Ardhie (2004)

Tabel 2.1. Kriteria Hanifin dan Rajka

Berdasarkan penelitian sistematik review tahun 2008, U.K working Party’s

Diagnostic Criteria merupakan kriteria dermatitis atopik yang paling valid.

Kriteria sederhana ini memiliki sensitivitas dan spesivisitas 95% - 97%. Kriterianya adalah adanya rasa gatal dan diikuti setidaknya 3 kejadian seperti adanya riwayat asma atau rinitis alergi, adanya lesi pada lipatan, kulit kering, dan onset lesinya terjadi sebelum usia 2 tahun (Berke et al., 2012).

2.1.4.2. Rinitis Alergi

A. Defenisi

Rinitis alergi merupakan reaksi inflamasi pada mukosa hidung yang ditandai dengan bersin, iritasi konjungtiva, hidung tersumbat, berair, dan gatal. . Rinitis alergi yang paling banyak adalah yang bersifat kronik, mempengaruhi 10 – 20% anak – anak di dunia, dan prevalensinya terus meningkat dalam dua dekade terakhir ini. Pada penderita rinitis alergi, reaksi inflamasi tidak hanya pada mukosa hidung (lokal) saja, tetapi pada saluran nafas bawah juga terlibat. Itulah sebabnya rinitis alergi dan asma dapat terjadi bersama (Small dan Kim, 2011 ; Leung dan Milgrom, 2007 ; Moed et al., 2013).

B. Patogenesis

inflamasi pada hidung lebih sering terjadi karena hidung berfungsi sebagai penyaring partikel dan alergen hirup yang pertama dan melindungi saluran pernafasan bagian bawah. Infiltrasi sel T ke mukosa hidung, kemudian berdiferensiasi menjadi sel Th2. Sel Th2 akan melepaskan sitokin – sitokin yaitu IL-3, IL-4, IL-5, dan IL-13 yang akan merangsang sel plasma melepaskan IgE. IgE akan merangsang pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan leukotrin. Mediator inflamasi ini akan menyebabkan dilatasi arteriol, meningkatnya permeabilitas vaskular, gatal, rinore (hidung berair), dan kontraksi otot polos. Reaksi ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe cepat. Mediator dan sitokin yang dilepaskan pada reaksi hipersensitivitas tipe cepat juga akan merangsang sel imunitas seluler yaitu 4 – 8 jam kemudian, ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe lambat yang akan membuat hidung tersumbat (IDAI, 2010 ; Small dan Kim, 2011).

C. Manifestasi Klinis

Onset rinitis alergi pada anak yaitu diatas usia 4-5 tahun dan biasanya meningkat pada usia dewasa 10 – 15%. Berdasarkan IDAI 2010, Gejala klinis rinitis alergi sesuai dengan patogenesisnya seperti :

- Rasa gatal pada hidung dan mata.

- Bersin dan hidung tersumbat dapat secara bilateral, unilateral, atau bergantian sehingga penciuman dapat terganggu dan suara menjadi sengau.

- Sekret hidung dapat keluar dari hidung atau tertelan (post nasal drip).

- Bernafas dari mulut terutama pada malam hari sehingga tenggorokan menjadi kering, mengorok, tidur terganggu sehingga pada siang hari menjadi lelah. - Pada keadaan kronik, bentuk wajah anak menjadi kronis yaitu dibawah mata

Berdasarkan waktu, gejala rinitis alergi dibagi menjadi seasonal (musiman) dan perenial. Rinitis alergi musiman menunjukkan gejala rinitis yang dipicu oleh alergen serbuk sari, spora lumut, selama musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sedangkan rinitis alergi perenial menunjukkan gejala hayfever sepanjang tahun yang dipicu oleh alergen rumah seperti debu rumah tangga, kecoa, bulu binatang, dan spora lumut (Harsono et al., 2007). Tetapi tidak semua orang bisa dimasukkan dalam klasifikasi ini. Sehingga rinitis alergi sekarang diklasifikasikan berdasarkan lamanya gejala (intermiten / persisten) dan keparahan gejala (ringan, sedang, berat) (Small dan Kim, 2011).

Gejala rinitis alergi berdasarakan lamanya gejala dibagi menjadi intermiten dan persisten. Rinitis alergi intermiten yaitu terjadi hilang timbul dan berlangsung < 4 hari dalam seminggu atau < 4 minggu. Sedangkan rintis alergi persisten terjadi selama > 4 hari dalam seminggu atau > 4 minggu atau berlanjut sampai bertahun – tahun (IDAI, 2010 ; Small dan Kim, 2011).

Gejala rintis alergi berdasarkan keparahannya dibagi ringan, sedang, dan berat. Pada gejala yang ringan penderita dapat tidur dengan normal dan aktivitas seperti sekolah dan kerja baik. Biasanya gejala ringan adalah gejala yang intermitten. Pada gejala yang sedang atau berat sudah mengganggu tidur dan aktivitas sehari – hari (Small dan Kim, 2011).

D. Diagnosa

Diagnosa rinitis alergi berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pada anamnesa didapatkan adanya riwayat atopik seperti rinitis alergi, dermatitis atopik, dan asma dalam keluarga merupakan faktor predisposisi rinitis alergi yang terpenting pada anak. Selain itu adanya gejala rinitis yang berulang, seperti bersin, hidung berair, rasa gatal pada hidung, dan hidung tersumbat. Pada pemeriksaan fisik terdapat tanda pada muka seperti

allergic shiner, allergic face, adanya edema, gatal pada konjungtiva. Pemeriksaan

peningkatan eosinofil >3% kecuali pada saat infeksi sekunder karena sel neutrofil sekunder yang akan meningkat ( Leung dan Milgrom, 2007 ; IDAI, 2010).

2.1.4.3. Asma

A. Defenisi

Asma merupakan suatu gangguan inflamasi pada saluran pernafasan yang bersifat kronis dan banyak melibatkan sel – sel inflamasi seperti sel mast, eosinofil, limfosit T, sel dendrit, makrofag, dan netrofil. Reaksi inflamasi kronis ini berhubungan dengan hiperaktivitas jalan nafas sehingga menyebabkan episode mengi (wheezing) yang berulang, sesak, rasa dada tertekan, dan batuk terutama pada waktu malam atau dini hari (GINA, 2012).

Berdasarkan ISAAC prevalensi mengi pada usia 13/14 tahun di Indonesia adalah 2,1 – 4,4%. Sedangkan pada kelompok usia 6/7 tahun adalah 4,1 – 32,1%. B. Patogenesis

Asma merupakan gangguan inflamasi pada saluran nafas yang banyak melibatkan sel – sel inflamasi dan mediator inflamasi. Hiperaktivitas bronkus merupakan dasar terjadinya asma. Hiperaktivitas bronkus yaitu peningkatan respon bronkus terhadap berbagai rangsangan seperti alergen, udara dingin, latihan fisik, zat-zat kimia sehingga menyebabkan penyempitan saluran nafas (IDAI, 2010). Mekanisme terjadinya hiperresponsif pada saluran nafas adalah karena meningkatnya kontraksi pada otot polos saluran nafas, penebalan dinding saluran nafas, dan tersensitisasi saraf sensorik sehingga bronkokonstriksi (GINA, 2012).

Proses inflamasi pada sluran nafas dapat terjadi secara imunologik maupun secara non imunologik. Secara imunologis yaitu, akibat pajanan alergen akan menyebabkan terjadinya respon inflamasi seperti respon inflamasi cepat dan respon inflamasi lambat.

- Respon inflamasi cepat

degranulasi sel mast yang akan melepaskan mediator seperti histamine, ECF, NCF, dll sehingga akibatnya adalah terjadi spasme otot polos bronkus, inflamasi, edema, hipersekresi, dan jumlah eosinofil dan netrofil akan meningkat akibat pelepasan ECF dan NCF.

- Respon inflamasi lambat

Terjadi kurang lebih 4 – 8 jam setelah pajanan alergen, berlangsung selama 12 – 48 jam. Respon ini terjadi karena aktivasi eosinofil, leukotrien, prostaglandin, bradikinin, dan serotonin.

Sedangkan jalur non imunologisnya adalah akibat pajanan asap rokok sehingga epitel saluran nafas rusak. Epitel saluran nafas yang rusak akan melepaskan sitokin, kemokin, mediator lipid (IDAI, 2010).

C. Manifestasi Klinis dan Faktor Pencetus

Kebanyakan gejala asma adalah mengi. Gejala lain adalah nafas pendek, dada terasa tertekan atau nyeri, batuk kronik, ada gangguan tidur karena batuk dan mengi. Berdasarkan GINA 2012, Gejala asma dapat dicetuskan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, faktor lingkungan obesitas dan sex.

1. Faktor genetik

Pada patogensesis asma banyak gen yang terlibat. Dimana gen ini akan fokus pada 4 area utama seperti untuk produksi antibodi IgE, membuat saluran nafas menjadi hiperresponsif, melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin, kemokin,

growth factor, dan sel Th2. Adanya peningkatan level total serum IgE sehingga

membuat hiperresponsif pada saluran nafas yaitu pada kromosom 5q. 2. Faktor lingkungan

Terdiri dari faktor alergen, infeksi, asap rokok, dan polusi udara. Ada 2 faktor alergen yang dapat menyebabkan asma seperti (IDAI,2010) :

- Alergen hirup yaitu tungau debu rumah, bulu binatang peliharaan seperti bulu kucing dan bulu anjing, dan serbuk sari yang biasanya di negara 4 musim.

3. Sex

Prevalensi asma pada usia yang lebih muda, laki-laki lebih banyak dibandingkan pada perempuan. Sedangkan pada usia dewasa lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Dikarenakan ukuran paru pada anak laki-laki lebih kecil daripada anak perempuan pada waktu lahir, tapi setelah dewasa kebalikannya.

D. Diagnosa

Berdasarkan anamnesis, didapatkan adanya gejala asma seperti, episode mengi berulang, sesak nafas, rasa dada tertekan, batuk yang kronik. Gejala akan memburuk pada malam hari. Selain itu, adanya riwayat keluarga atau orang tua yang memiliki penyakit atopik seperti rinitis alergi, dermatitis atopik, dan alergi makanan dapat mendukung diagnosis asma. Pada pemeriksaan fisik dada biasanya normal tetapi pada pemeriksaan auskultasi di dengar adanya wheezing. Selain itu, pada pemeriksaan auskultasi akan terdengar penurunan suara nafas pada lapangan paru terutama pada lobus posterior kanan bawah akibat obstruksi saluran nafas dan terdengar adanya ronki dan crackle dikarenakan produksi mukus yang berlebihan dan eksudat inflamasi pada saluran pernafasan. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan spirometri yang digunakan untuk mengukur aliran udara (airflow) dan volume paru dapat mendukung diagnosa asma dan menentukan tingkat keparahannya (Leung,2007 ; IDAI,2010 ; GINA,2012).

2.2. Makanan Padat

2.2.1. Waktu Pemberian Makanan Padat

Kebutuhan zat gizi anak bertambah seiring dengan meningkatnya usia bayi. Sedangkan sejak usia 6 bulan Air Susu Ibu (ASI) tidak mampu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi sehingga bayi memerlukan makanan tambahan (Maryunani, 2010).

WHO dan UNICEF merekomendasikan pemberian makanan tambahan atau makanan padat dimulai pada usia 6 bulan. Sedangkan berdasarkan American Academy of Pediatrics (AAP) tahun 2008, pemberian makanan padat harus dimulai pada usia 4 – 6 bulan. Pemberian makanan padat terlalu dini adalah jika sebelum usia 12 minggu dan pemberian makanan padat terlalu lama adalah jika lebih dari 26 minggu bisa menyebabkan masalah kesehatan (Przyrembel, 2012). Namun sekitar 40% semua bayi telah mendapatkan makanan tambahan atau makanan padat sebelum usia 4 bulan (Clayton et al., 2013).

2.2.2. Jenis Makanan Padat

Makanan pertama yang diberikan pada usia bayi 6 bulan adalah makanan lumat yaitu makanan yang dimasak atau yang disajikan secara lumat dan merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan padat. Contoh makanan lumat adalah bubur tepung, bubur beras (encer), nasi atau pisang yang dilumatkan, sayuran yang dilumatkan dan lauk-pauk yang dilumatkan. Diberikan 2 kali sehari namun seiring pertambahan umur diberikan 4-5 kali dalam 1 piring kecil sehari. Kemudian makanan lembek diberikan sebagai peralihan dari makanan lumat ke makanan keluarga. Diberikan pada bayi berusia 7-12 bulan sebanyak 1 kali hingga 4-5 kali 1 piring sedang. Contoh makanan lembek adalah bubur beras (padat), nasi lembek, tempe, tahu dan sayuran. Setelah itu makanan keluarga dapat diberikan. Makanan keluarga adalah makanan yang dikonsumsi keluarga seperti makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah (Maryunani, 2010).

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Makanan Padat Terlalu Dini

berusia muda, yang tidak menikah, tingkat pendidikan ibu yang rendah, dan pendapatan yang rendah. Ada beberapa alasan ibu memberikan makanan padat terlalu dini yaitu sekitar 88,9% ibu menganggap kalau anaknya sudah cukup besar untuk makan makanan padat, 71,4% karena bayinya terlihat lapar setiap hari, 66,8% karena anaknya ingin memakan apa yang dimakan ibunya. Selain itu, ibu juga mengatakan kalau ibu ingin menambahkan makanan kepada anaknya selain ASI / susu formula, ibu juga mengatakan kalau anaknya terlihat lapar, dan untuk membantu anaknya tidur.

2.3. Hubungan Usia Awal Pemberian Makanan Padat dengan Penyakit

Atopik

Pemberian makanan padat terlalu dini dapat meningkatkan risiko penyakit atopik pada anak. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa pemberian makanan padat kurang dari 4 bulan dapat meningkatkan resiko penyakit atopik, seperti ekzema karena sistem saluran cerna yang imatur. Sistem saluran cerna yang imatur yaitu enzim ptyalin yang masih sedikit, pH lambung yang belum sempurna dan tight junction usus yang masih longgar. Akibatnya akan terbentuk makanan dalam bentuk besar (makromolekul). Makromolekul ini akan mudah masuk melalui saluran cerna dan dapat melewati barier mokosa sehingga dipresentasikan sel mast. Sehingga pemberian makanan padat harus ditunda hingga usia 4 bulan, karena sistem saraf dan saluran cerna telah terjadi maturasi (Sicherer dan Sampson,2004 ; IDAI,2010 ; Sariachvili et al., 2010 ; Clayton et al., 2013).

antigen ingestan melalui mukosa. Namun antibodi IgA matur pada usia 4 tahun. Sehingga yang menjadi barier terhadap patogen atau yang memberikan imunisasi pasif bagi neonatus dan bayi adalah IgA sekretorik dari ASI (Baratawidjaja dan Rengganis,2010 ; IDAI,2010).

Hal sebaliknya didapatkan pada beberapa penelitian yang menyatakan pemberian makanan padat terlalu dini dapat menurunkan resiko penyakit atopik seperti ekzema, asma, dan rinitis alergi pada anak dengan predisposisi genetik. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang terbaru yang menjelaskan bahwa resiko penyakit atopik pada anak dapat diturunkan melalui pemberian makanan padat yang lebih awal, dikarenakan adanya mekanisme toleransi oral atau toleransi melalui jalur sel T. Mekanisme toleransi oral terjadi jika mendapat makanan protein terlalu dini yaitu sebelum usia 4 bulan (Sariachvili et al., 2010 ; Joseph et al., 2011 ; Leo et al., 2012 ; Nwaru et al., 2013). Toleransi oral adalah mekanisme yang mencegah terjadinya sensitisasi pada sistem imun saluran cerna akibat terpajan dengan protein eksternal. Toleransi yang terjadi pada sel T dapat melalui mekanisme anergi dan pembentukan sel Treg. Anergi ialah menurunnya fungsi sel T. Anergi klon sel T terhadap antigen protein dapat terjadi melalui pemberian oral. Pemberian oral merupakan salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya toleransi (Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). Selain itu yang berperan dalam terjadinya toleransi oral adalah teraktivasinya sel Treg/sel Th3 dalam

peyer’s patch ketika antigen masuk ke dalam saluran cerna. Sehingga sel Treg/sel