10 II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Jamur Tiram

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2006) jamur merupakan tumbuhan yang banyak dijumpai di alam. Jamur sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu dan tumbuh liar di hutan-hutan pada musim hujan dikarenakan kelembaban yang cukup tinggi menyebabkan jamur dapat tumbuh dengan baik.

Jamur tiram merupakan salah satu dari sekian jenis jamur kayu yang bisa dikonsumsi. Dinamakan jamur tiram karena bentuk tudung jamur ini sepintas menyerupai cangkang tiram. Orang Inggris pun menyebut jamur ini dengan nama

osyster mushroom yang berarti jamur tiram. Jamur tiram sudah cukup dikenal di

masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Menurut catatan sejarah, jamur tiram sudah dibudidayakan di Cina sejak 1.000 tahun silam. Sementara di Indonesia, jamur tiram mulai dibudidayakan pada tahun 1980 di Wonosobo. Varietas yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), meskipun varietas jamur tiram yang lain ada akan tetapi pembudidayaannya kurang popular (Rahmat dan Nurhidayat, 2011)

Menutut Rahmat dan Nurhidayat (2011) jamur tiram terdiri dari beberapa varietas, diantaranya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), jamur tiram abu-abu (Pleurotus cystidius), jamur tiram merah (Flabellatus), dan jamur tiram coklat (Pleurotus umbellatus) atau dikenal juga sebagai jamur tiram raja karena bentuknya yang besar.

Kingdom : Mycetea Divisio : Amastigomycotae Phylum : Basidiomycotae Kelas : Hymenomycetes Ordo : Agaricales Family : Agraricaeae Genus : Pleurotus Spesies : Pleurotus sp.

Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2006), jamur tiram merupakan jenis jamur yang paling banyak dibudidayakan karena memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Dari seribu gram substrat kering, 50-70 persen jamur segar

11 dapat dihasilkan bahkan saat ini sudah dapat ditingkatkan hingga 120-150 persen. Jamur tiram memiliki rasa yang lezat dan kandungan gizi yang cukup tinggi.

Menurut Suriawiria (2001), jamur tiram yang banyak dibudidayakan antara lain :

1. Jamur tiram putih (pleurotus ostreatus), dikenal pula dengan nama shimeji

white (varietas florida), warna tudungnya putih susu sampai putih kekuningan

dengan lebar 3-14 centimeter.

2. Jamur tiram abu-abu, dikenal dengan nama shimeji grey (varietas sajor salju), warna tudungnya abu kecoklatan sampai kuning kehitaman dengan lebar 6-14 centimeter.

3. Jamur tiram coklat, dikenal pula dengan nama jamur abalone (varietas

cystidious), warna tudungnya keputihan atau sedikit keabu-abuan sampai abu-

abu kecoklatan dengan lebar 5-12 centimeter.

4. Jamur tiram merah/pink, dikenal pula dengan nama shakura (varietas

flabellatus), tudungnya berwarna kemerahan.

Dilihat dari aspek kesehatan, jamur tiram merupakan bahan pangan bergizi berkhasiat obat yang lebih murah dibandingkan obat modern. Beberapa khasiat jamur tiram putih yaitu sebagai anti kolestrol, mencegah kanker, mengurangi risiko cacat kelahiran dan cacat otak pada anak, serta banyak mengandung vitamin C dan sembilan asam amino esensial yang tidak bisa disintesis tubuh.

2.2 Perkembangan Jamur Tiram Putih di Indonesia

Jamur tiram merupakan jenis sayuran yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Budidaya jamur tiram memanfaatkan limbah industri penggergajian kayu sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh rakyat. Usaha ini dianggap potensial dalam rangka memperbaiki tingkat ekonomi rakyat karena dengan modal relatif kecil dan dapat dikerjakan dengan melibatkan keluarga dan tetangga terdekat. Menurut Martawijaya dan Nurjayadi (2009), permintaan jamur tiram bukan saja datang dari pasar domestik, namun juga dari permintaan ekspor ke berbagai negara. Kesempatan inilah yang membuka peluang bisnis budidaya jamur tiram dan olahan yang berbahan baku jamur tiram.

12 Dewasa ini kecenderungan minat masyarakat terhadap sayuran terus meningkat, akibat dari pola hidup sehat yang telah menjadi gaya hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan bisnis jamur tiram, di mana sebagai tanaman sayuran berpotensi untuk dikembangkan dan mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Jamur tiram merupakan sumber makanan yang bergizi tinggi dan dapat menjadi bahan pangan alternatif yang disukai oleh semua lapisan masyarakat.

Jamur tiram merupakan jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram mengandung protein, lemak, fosfor, besi, thiamin dan riboflavin lebih tinggi dibandingkan jenis jamur lain (Djarijah, 2001). Kandungan asam amino pada jamur tiram mengidentifikasikan bahwa tingginya nilai gizi yang terkandung di dalam jamur tiram. Hal ini menjadi salah satu daya tarik untuk masuk ke dalam bisnis jamur tiram yang mengakibatkan tumbuhnya industri jamur tiram.

Indonesia selama ini hanya mampu memasok jamur sebesar 0,9 persen dari pasar jamur dunia. Angka tersebut kecil jika dibanding dengan China yang memasok 33,2 persen pasar jamur dunia. Dalam pengembangan usaha, ketidakberdayaan industri jamur nasional disebabkan berbagai hal seperti produsen benih yang terbatas, tidak adanya standarisasi dan jaminan kualitas bibit, belum adanya standarisasi proses produksi, serta penanganan pascapanen yang sederhana. Selain itu, terbatasnya permodalan petani, bank yang belum mendukung dan prosedur yang berbelit mengakibatkan penjualan jamur dikuasai oleh tengkulak (Departemen Pertanian, 2010).

2.3 Kriteria Tempat Budidaya Jamur Tiram

Seperti halnya bidang agribisnis lainnnya, membangun usaha budidaya jamur tiram erat kaitannya dengan kondisi alam. Terlebih lagi aspek budidaya, pengaruh alama sangat nyata sekali. Menurut Redaksi Agromedia (2011) secara aspek agroklimatologi atau iklim lingkungan, beberapa aspek yang paling berpengaruh dalam budidaya jamur yaitu temperatur udara.

Setiap jenis jamur membutuhkan besar suhu yang bervariasi, tergantung pada fase pertumbuhannya. Karena itu, agar pertumbuhan jamur optimal, suhu

13 udara lingkungan budidaya jamur harus diatur sedemikian rupa, sehingga mencapai kondisi ideal. Besarnya suhu atau temperature udara pada suatu tempat erat kaitannya dengan ketinggian (elevasi) lokasi tersebut dari permukaann laut. Seperti yang terlah diketahui secara umum, lokasi yang mempunyai ketinggian rendah mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat yang lebih tinggi, misalnya pegunungan.

Besarnya temperature akan menurun ketika tempat semakin tinggi. Untuk lokasi budidaya jamur yang berada di dataran rendah temperature bisa diatur sedemikian rupa. Pengaturan temperature udara dapat dilakukan dengan dengan penyemprotan kabut air, penyediaan ventilasi udara dan meninggikan rangka bangunan kumbung. Jadi ketika suhu udara terlampau tinggi, bisa dilakukan penyemprotan kabut air dan membuka seluruh jendela ventilasi kumbung, selain itu dengan meninggikan rangka kumbung akan menyebabkan sirkulasi udara dalam kumbung menjadi lancar dan kelembapan udara dalam ruangan budidaya menjadi lebih lembab (Redaksi Agromedia, 2011)

2.4 Rangka Bangunan Kumbung

Tempat atau bangunan budidaya jamur lebih dikenal dengan nama kumbung. Bagian yang paling berperan dalam bangunan kumbung ini yaitu rangka bangunan dimana rangka bangunan ini akan mempengaruhi biaya investasi yang dikeluarkan, menurut Redaksi Agromedia (2011) rangka bangunan kumbung bisa terbuat dari bambu dan kayu. Rangka bangunan yang dipilih akan mempengaruhi umur usaha budidaya jamur sehingga perlu diperhatikan keawetan atau daya tahan rangka yang akan digunakan.

2.4.1 Keawetan Bambu

Menurut Sulistyowati (1996), walau memiliki banyak sifat menguntungkan, bambu rentan terhadap kerusakan. Proses kerusakan mempengaruhi keawetan bambu. Penyebab kerusakan bambu ada 2 yaitu: perusak biologis dan non-biologis. Perusak biologis yang sering menyerang bambu adalah jamur, rayap, kumbang bubuk dan mikroorganisme laut. Jamur menyebabkan kerusakan seperti : pengotoran, pelapukan dan perubahan warna.

14 Kerusakan bambu karena serangan kumbang bubuk biasanya terjadi setelah batang bambu ditebang. Kumbang ini hidup dalam jaringan serat bambu untuk mendapatkan patinya.

Penyebab kerusakan non-biologis yang terpenting adalah air. Kadar air yang tinggi menyebabkan kekuatan bambu menurun dan mudah lapuk. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam metode pengawetan bambu apapun adalah pengeringan. Penggunaan bambu yang benar-benar kering (kadar airnya tepat) dalam setiap metode pengawetan akan menghasilkan tingkat keawetan yang lebih baik dibanding penggunaan bambu yang masih basah (kadar air tinggi).

Keawetan bambu sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan lingkungan. Bambu tanpa perlakuan pengawetan, apabila dibiarkan bersentuhan secara langsung dengan tanah dan tidak terlindung dari cuaca, hanya mempunyai umur pakai sekitar 1 - 3 tahun. Bambu yang terlindung dari gangguan cuaca, umur pakainya dapat bertahan antara 4 - 7 tahun atau lebih. Dalam lingkungan yang ideal rangka (konstruksi) bambu dapat tahan selama 10 - 15 tahun. Jika berinteraksi dengan air laut, bambu cepat hancur oleh serangan mikroorganisme laut dalam waktu kurang dari satu tahun.

Keawetan bambu dipengaruhi juga oleh : kondisi fisik bambu, bagian ruas, spesis dan kandungan pati. Bambu yang telah dibelah lebih cepat rusak dibanding bambu yang masih utuh (belum dibelah). Ruas bambu bagian bawah mempunyai ketahanan rata-rata yang lebih tinggi dibanding bagian tengah atau bagian atasnya. Bagian sebelah dalam ruas biasanya lebih dulu terserang (serangga atau jamur) daripada bagian luar. Keawetan alamiah bambu bervariasi antara satu spesies dengan spesies lain. Variasi ini berkaitan dengan ketahanan spesis terhadap serangan rayap atau kumbang. Bambu yang kandungan patinya lebih tinggi lebih rentan terhadap serangan kumbang bubuk.

Keawetan alamiah bambu relatif lebih rendah dibanding kayu. Artinya, umur pakai struktur bambu relatif lebih pendek dibanding struktur kayu. Cara memperpanjang umur pakai bambu yaitu melalui pengawetan dan penerapan metode konstruksi tertentu. Metode ini bertujuan meminimalisir laju serangan jamur dan serangga. Meletakan tonggak bambu pada dinding batu atau semen merupakan cara sederhana yang lebih baik ketimbang membenamkan bambu

15 secara langsung ke dalam tanah. Pada konstruksi rumah bambu, sangat dianjurkan membuat pondasi dari beton atau batu. Pelapisan bambu dengan bahan penahan air dapat mengurangi serangan jamur.

2.4.2 Keawetan Kayu

Keawetan kayu berhubungan erat dengan pemakaian. Kayu dikatakan awet apabila mempunyai umur pakai lama dan mampu menahan berbagai faktor perusak kayu. Dengan kata lain keawetan kayu adalah daya tahan suatu jenis kayu terhadap faktor-faktor perusak dari luar kayu itu (Dumanauw, 1990 dalam Zibua, 2008). Nilai suatu jenis kayu sangat ditentukan oleh keawetannya, karena bagaimana pun kuatnya suatu jenis kayu tersebut, penggunaan sebagai bahan bangunan tidak akan berarti jika keawetannya rendah.

Keawetan kayu dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor karakteristik kayu dan lingkungan. Faktor karakteristik kayu yaitu kandungan zat ekstraktif, umur pohon, bagian kayu dalam batang (gubal dan teras), dan kecepatan tempat tumbuh. Sedangkan faktor lingkungan yaitu tempat dimana kayu tersebut dipakai, jenis organisme penyerang, keadaan suhu, kelembaban udara dan lain-lainnya.

Ketahanan kayu terhadap serangga dan perusak kayu khususnya yang bersentuhan dengan laut disebabkan oleh kandungan zat ekstraktifnya. Zat ekstraktif dalam kayu berfungsi sebagai racun bagi perusak-perusak kayu, sehingga perusak tersebut tidak bisa masuk dan tinggal dalam kayu tersebut (Panshin dan de Zeeuw, 1980 dalam Zibua, 2008).

Menurut Martawijaya et al, (1995), keawetan alami ialah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar: jamur, rayap, bubuk, cacing laut dan mahkluk lainnya yang diukur dengan jangka waktu tahunan. Keawetan kayu tersebut disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu (zat ekstraktif) yang merupakan sebagai unsur racun bagi perusak-perusak kayu, sehingga perusak tersebut tidak sampai masuk dan tinggal di dalamnya serta merusak kayu. Ada lima penggolongan kelas awet kayu yaitu sebagai berikut:

16 1. Kelas awet I

Lama pemakaian kelas awet I dapat mencapai 25 tahun. Jenis-jenis kayu yang termasuk dalam kelas ini adalah jati, ulin, sawo kecik, merbau, tanjung, sonokeling, johar, bangkirai, behan, resak, dan ipil.

2. Kelas awet II

Jenis-jenis kayu yang termasuk kelas awet II yaitu waru, kapur, bungur, cemara gunung, rengas, rasamala, merawan, lesi, walikukun, dan sonokembang. Umur pemakaian dari kelas ini yaitu antara 15-25 tahun.

3. Kelas awet III

Jenis-jenis kayu yang termasuk kelas awet III yaitu ampupu, bakau, kempas, kruing, mahoni, matoa, merbau, meranti merah, meranti putih, pinang, dan pulai. Umur pakai jenis kayu kelas ini mencapai 10-15 tahun.

4. Kelas awet IV

Jenis kayu ini termasuk kurang awet, umur pakainya antara 5 – 10 tahun. Kayu yang termasuk kelas awet ini yaitu agates, bayur, durian, sengon, kemenyan, kenari, ketapang, perupuk, ramin, surian, dan benuang laki.

5. Kelas awet V

Kayu–kayu yang termasuk kelas awet V tergolong kayu yang tidak awet karena umur pakainya hanya kurang dari 5 tahun. Contoh kayu yang masuk dalam kelas ini adalah jabon, jelutung, kapuk hutan, kemiri, kenanga, mangga hutan, dan marabung.

Fakta menunjukkan lingkungan Indonesia merupakan daerah tropis. Negeri ini mempunyai kehangatan, kelembaban dan bahan organik dalam tanah yang tinggi, di bawah kondisi tersebut perkembangan organisme khususnya organisme perusak kayu sangat baik. Hal tersebut tercermin dari apa yang disebut sebagai negara mega biodeversity, dimana Indonesia mempunyai 1.000.000 jenis serangga, 250.000 jenis jamur dan 200 jenis rayap. Kenyataan lain menunjukan bahwa 80 - 85 persen kayu-kayu Indonesia mempunyai keawetan yang rendah, atau dengan perkayaan kayu-kayu Indonesia mudah diserang oleh organisme perusak kayu (Muchlis, 2005).

17 Tabel 9. Kelas Awet Kayu

No. Keadaan Kelas Awet

I II III IV V

1 Selalu berhubungan dengan tanah lembab.

8 tahun 5 tahun 3 tahun Sangat Pendek Sangat pendek 2 Hanya dipengaruhi

cuaca, tetapi dijaga supaya tidak terendam air dan kekurangan udara.

20 tahun 15 tahun 10 tahun Beberapa tahun

Sangat pendek

3 Di bawah atap, tidak berhubungan dengan tanah lembab dan tidak kekurangan udara. Tidak terbatas Tidak terbatas Sangat lama Beberapa tahun Pendek

4 Seperti diatas tetapi dipelihara dengan baik dan di cat dengan teratur Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas 20 tahun 20 tahun

5 Serangan rayap tanah. Tidak Jarang Cepat Sangat cepat

Sangat cepat 6 Serangan bubuk kayu

kering.

Tidak Tidak Hampir tidak

Tidak berarti

Sangat cepat

Sumber : Oey Djoen Seng, 1964 dalam Zibua, 2008

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai jamur tiram putih sampai saat ini sudah banyak dilakukan, penelitian tersebut baik dari segi budidaya maupun ekonominya. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdiri dari : analisis usahatani dan pendapatan jamur tiram putih, analisis risiko produksi jamur tiram putih, serta analisis kelayakan usahatani jamur tiram putih.

2.5.1 Penelitian Mengenai Usahatani dan Pendapatan Jamur Tiram Putih Usahatani dapat diartikan kombinasi yang tersusun (organisasi) dari alam, kerja dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Dalam usahatani, pelaku usaha harus memperhatikan proses produksi dan saluran pemasaran yang yang dapat memberikan informasi dalam peningkatan produksi dan pendapatan. Pentingnya untuk memperhatikan usahatani dari segi produksi dimanfaatkan oleh Sari (2008) untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi usahatani jamur tiram putih di Kelompok Tani Kaliwung Kalimuncar Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

18 Berdasarkan analisis yang dilakukan, faktor-faktor produksi yang berpengaruh langsung terhadap produksi jamur tiram putih yaitu faktor produksi serbuk kayu, bekatul, kapur, plastik, dan cincin paralon.

Connie (2008), melakukan penelitian yang berhubungan dengan proses produksi dengan melihat titik impas yang nantinya bertujuan untuk melihat pendapatan usahatani jamur tiram putih. Penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan dan Titik Impas Usahatani Jamur Tiram Putih pada Perusahaan Trisno Insan Mandiri Mushroom (TIMMUSH) Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat” membandingkan alat yang digunakan dalam proses sterilisasi berupa kompor semawar ke kayu bakar. Hasil analisis titik impas baik pada saat penelitian maupun setelah penelitian dilakukan menunjukkan bahwa pergantian alat sterilisasi dari kompor semawar ke kayu bakar membuat volume minimum penjualan jamur tiram putih menjadi lebih rendah dibandingkan menggunakan kompor semawar. Alat sterilisasi kayu bakar memberikan pendapatan atas biaya tunai lebih besar dibandingkan kompor semawar, selain itu penggunaan kayu bakar juga dapat mengatasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah.

Pentingnya menganalisis saluran tataniaga pemasaran bertujuan untuk membandingkan saluran tataniaga mana yang memberikan pendapatan yang lebih besar, hal ini diperkuat oleh Sitanggang (2008) yang menganalisis usahatani dan tataniaga Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dimana di perusahaan tersebut terdapat tiga saluran tataniaga jamur tiram putih, saluran I dan saluran II jamur yang dihasilkan petani dijual di wilayah Bogor, sedangkan saluran III dijual di wilayah luar Bogor. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa R/C atas biaya total lebih besar pada saluran III dibandingkan dengan saluran I dan II.

Ginting (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh risiko dalam kegiatan budidaya jamur tiram putih yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan alternatif strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko produksi yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor menunjukan bahwa Cempaka Baru menghadapi risiko produksi sebesar 0,32 yang bersumber dari perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit, ketersediaan

19 tenaga kerja terampil, dan teknologi pengukusan yang digunakan. Strategi yang diperlukan untuk penanganan risiko adalah strategi preventif, yaitu strategi yang bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko. Adapun tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu, pertama meningkatkan kualitas perawatan dengan meningkatkan intensitas penyiraman, membersihkan area yang dijadikan kumbung untuk mencegah datangnya hama dan penyalit, mengembangkan sumberdaya manusia dengan mengikuti pelatihan maupun penyuluhan mengenai jamur tiram putih, dan menggunakan peralatan yang steril dalam melakukan penyuntikan bibit murni ke dalam media tanam.

2.5.2 Penelitian Mengenai Kelayakan Usaha Jamur Tiram Putih

Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan untuk menilai besarnya manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pengambilan keputusan mengenai apakah suatu rencana bisnis diterima atau ditolak serta apakah akan menghentikan atau mempertahankan bisnis yang sudah atau sedang dilaksanakan.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu terkait studi kelayakan usaha budidaya jamur tiram putih terkait permasalahan yang dihadapi yaitu menganalisis aspek non finansial, dan finansial dengan membandingkan berbagai macam skenario yang sudah dijalankan, serta analisis sensitivitas menggunakan switching

value. Penlitian Masruri (2010) berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Jamur Tiram

Putih (Studi Kasus: Yayasan Paguyuban Ikhlas, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor) membandingkan skenario berupa membuat baglog sendiri atau membeli baglog untuk budidaya. Nasution (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih (Kasus Perusahaan X di Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat)" membandingkan tiga skenario proses sterilisasi menggunakan kayu bakar atau gas, dan perkembangan usaha menggunakan modal pinjaman. Herbowo (2011) menganalisis Kelayakan Pengembangan Usaha Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) (Studi Kasus: Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) dengan ketiga skenario yaitu menjual

20 dan jamur tiram putih segar. Selain itu, dalam ketiga penelitian dilakukan juga analisis switching value usaha budidaya jamur tiram putih jika terjadi penurunan harga jamur tiram putih dan peningkatan biaya variabel.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Masruri (2010), Nasution (2010) dan Herbowo (2011), memperoleh hasil penelitian usaha budidaya jamur tiram putih layak dilakukan meskipun ada perbandingan dalam hasil perhitungan kriteria investasi skenario mana yang lebih layak untuk diusahakan. Analisis

switching value yang dilakukan pada skenario-skenario tersebut diperoleh dua

parameter yang menyatakan penurunan harga produk lebih sensitif dibandingkan kenaikan harga variabel.

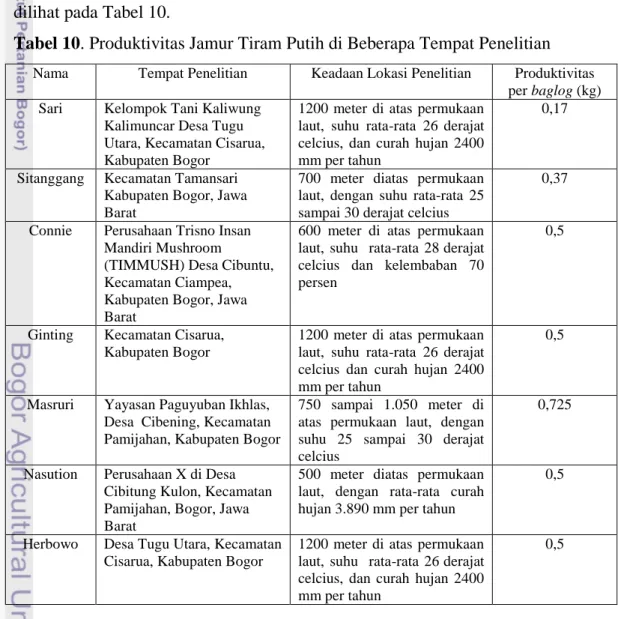

Penelitian terdahulu juga memberikan informasi mengenai produktivitas antar pelaku usaha di beberapa daerah mengingat budidaya jamur tiram memiliki syarat tumbuh. Perbandingan produktivitas berdasarkan tempat budidaya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Produktivitas Jamur Tiram Putih di Beberapa Tempat Penelitian

Nama Tempat Penelitian Keadaan Lokasi Penelitian Produktivitas

per baglog (kg)

Sari Kelompok Tani Kaliwung

Kalimuncar Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

1200 meter di atas permukaan

laut, suhu rata-rata 26derajat

celcius, dan curah hujan 2400 mm per tahun

0,17

Sitanggang Kecamatan Tamansari

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

700 meter diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 25 sampai 30 derajat celcius

0,37

Connie Perusahaan Trisno Insan

Mandiri Mushroom

(TIMMUSH) Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

600 meter di atas permukaan

laut, suhu rata-rata 28derajat

celcius dan kelembaban 70 persen

0,5

Ginting Kecamatan Cisarua,

Kabupaten Bogor

1200 meter di atas permukaan

laut, suhu rata-rata 26derajat

celcius dan curah hujan 2400 mm per tahun

0,5

Masruri Yayasan Paguyuban Ikhlas,

Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

750 sampai 1.050 meter di atas permukaan laut, dengan suhu 25 sampai 30 derajat celcius

0,725

Nasution Perusahaan X di Desa

Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat

500 meter diatas permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan 3.890 mm per tahun

0,5

Herbowo Desa Tugu Utara, Kecamatan

Cisarua, Kabupaten Bogor

1200 meter di atas permukaan

laut, suhu rata-rata 26derajat

celcius, dan curah hujan 2400 mm per tahun

21 Berdasarkan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa pada umumnya jamur tiram putih layak untuk dijalankan namun pada setiap skenario usaha yang dijalankan memberikan penerimaan yang berbeda. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek non finansial dan finansial membandingkan tiga skenario yaitu sebelum pengembangan usaha (skenario I), dan setelah pengembangan usaha baik menggunakan rangka bambu (skenario II) maupun dengan rangka kayu (skenario III). Perbandingan sebelum pengembangan usaha dan setelah pengembangan usaha juga dianalisis incremental net benefitnya, serta berdasarkan pengalaman pelaku usaha penelitian ini menganalisis sensitivitas yang sudah ditentukan persentase penurunan harga produk dan kenaikan variabel produksinya.

Dari penelitian yang dilakukan Sari (2008), Sitanggang (2008) dan Connie (2008) penulis menggunakan informasi mengenai usahatani dan pendapatan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2010), Nasution (2010) dan Herbowo (2011) penulis menggunakan konsep dan informasi mengenai kelayakan usaha yang dianalisis secara finansial maupun non finansial serta skenario yang dilakukan. Penelitian Ginting (2009) dijadikan bahan untuk memperoleh informasi mengenai sumber risiko pada usaha jamur tiram putih serta tindakan preventif yang dapat dilakukan. Semua hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai pembanding penelitian ini. Dengan mengetahui kelayakan usaha jamur tiram putih pada berbagai skenario, diharapkan akan memberikan informasi apakah perlu adanya pengembangan usaha dan alternatif pengembangan yang lebih menguntungkan.