BAB 1 BAB 1

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

1.1

1.1 Latar BelakangLatar Belakang Human

Human Immunodeficiency Immunodeficiency Virus Virus / / Acquired Acquired Immunodeficiency Immunodeficiency SyndromeSyndrome (HIV/AIDS) adalah penyakit

(HIV/AIDS) adalah penyakit pandemik global ypandemik global yang mendapat perhatian serius danang mendapat perhatian serius dan menjadi ancaman nyata bagi banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan data menjadi ancaman nyata bagi banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan data TheThe Joint

Joint United United Nations Nations Programme Programme on on HIV HIV and and AIDS AIDS (UNAIDS) , (UNAIDS) , World HealthWorld Health Organization

Organization (WHO) (WHO) yang yang menangani menangani masalah masalah AIDS AIDS pada pada tahun tahun 20152015 menunjukkan bahwa terdapat 36,7 juta orang di sel

menunjukkan bahwa terdapat 36,7 juta orang di seluruh dunia terinfeksi HIV/AIDS.uruh dunia terinfeksi HIV/AIDS. Pada tahun yang sama terdapat 2,1 juta kasus infeksi baru HIV yaitu sekitar 5.479 Pada tahun yang sama terdapat 2,1 juta kasus infeksi baru HIV yaitu sekitar 5.479 orang terinfeksi HIV setiap harinya. WHO juga melaporkan 1,1 juta orang orang terinfeksi HIV setiap harinya. WHO juga melaporkan 1,1 juta orang meninggal karena AIDS pada tahun 2015. Regio Afrika bagian utara dan selatan meninggal karena AIDS pada tahun 2015. Regio Afrika bagian utara dan selatan merupakan daerah dengan jumlah penderita HIV tertinggi disusul regio Afrika merupakan daerah dengan jumlah penderita HIV tertinggi disusul regio Afrika bagian barat dan tengah (UNAIDS, 2016

bagian barat dan tengah (UNAIDS, 2016).). Human

Human Immunodeficiency Immunodeficiency Virus Virus / / Acquired Acquired Immunodeficiency Immunodeficiency SyndromeSyndrome (HIV/AIDS) merupakan masalah kesehatan yang serius dan membutuhkan (HIV/AIDS) merupakan masalah kesehatan yang serius dan membutuhkan perhatian

perhatian khusus khusus di di Indonesia. Indonesia. Sejak Sejak pertama pertama kali kali ditemukan ditemukan pada pada tahun tahun 19871987 sampai dengan Maret 2016, HIV/AIDS tersebar di 407 ( 80% ) dari 507 sampai dengan Maret 2016, HIV/AIDS tersebar di 407 ( 80% ) dari 507 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi pertama kali ditemukan kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi pertama kali ditemukan adanya HIV/AIDS adalah Provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adanya HIV/AIDS adalah Provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012. Kementerian Kesehatan adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa jumlah kumulatif kasus HIV sampai bulan Maret 2016 di melaporkan bahwa jumlah kumulatif kasus HIV sampai bulan Maret 2016 di Indonesia adalah 198,219 dan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai bulan Maret Indonesia adalah 198,219 dan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai bulan Maret 2016 adalah 78.292. Pada periode yang sama, jumlah kumulatif kematian akibat 2016 adalah 78.292. Pada periode yang sama, jumlah kumulatif kematian akibat HIV/AIDS adalah 13.449. Provinsi dengan kasus tertinggi HIV/AIDS adalah DKI HIV/AIDS adalah 13.449. Provinsi dengan kasus tertinggi HIV/AIDS adalah DKI Jakarta 40.500 kasus, disusul oleh Jawa Timur 26.052 kasus dan Papua 21.474 Jakarta 40.500 kasus, disusul oleh Jawa Timur 26.052 kasus dan Papua 21.474 kasus. Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih terfokus pada populasi yang kasus. Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih terfokus pada populasi yang mempunyai faktor risiko terjadinya transmisi HIV, pada Maret 2016 tercatat jumlah mempunyai faktor risiko terjadinya transmisi HIV, pada Maret 2016 tercatat jumlah

infeksi HIV yang dilaporkan menurut factor risiko yaitu

infeksi HIV yang dilaporkan menurut factor risiko yaitu intravena drugs user intravena drugs user (IDU) (IDU) 146 kasus , homoseksual 1.124 kasus, Transgender 1.100 kasus dan Wanita

146 kasus , homoseksual 1.124 kasus, Transgender 1.100 kasus dan Wanita PekerjaPekerja Seks (WPS) 216 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Seks (WPS) 216 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Masalah yang timbul akibat HIV/AIDS bukan hanya menyangkut sisi Masalah yang timbul akibat HIV/AIDS bukan hanya menyangkut sisi morbiditas dan mortalitas yang tinggi, HIV/AIDS juga menimbulkan masalah morbiditas dan mortalitas yang tinggi, HIV/AIDS juga menimbulkan masalah kesehatan jiwa dan masalah psikososial yang sangat mengkhawatirkan di tengah kesehatan jiwa dan masalah psikososial yang sangat mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Salah satu aspek psikososial

masyarakat. Salah satu aspek psikososial yang ditimbulkan dari adanya HIV/AIDSyang ditimbulkan dari adanya HIV/AIDS adalah stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap orang yang adalah stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terhadap orang yang mengalami HIV/AIDS (ODHA) karena berbagai alasan, antara lain : HIV/AIDS mengalami HIV/AIDS (ODHA) karena berbagai alasan, antara lain : HIV/AIDS merupakan sakit yang tidak dapat disembuhkan; banyak orang menganggap merupakan sakit yang tidak dapat disembuhkan; banyak orang menganggap HIV/AIDS sebagai keadaan yang tidak mempunyai harapan untuk hidup dan HIV/AIDS sebagai keadaan yang tidak mempunyai harapan untuk hidup dan berujung

berujung pada pada vonis vonis kematian; kematian; publik publik sering sering tidak tidak memahami memahami cara cara HIVHIV ditransmisikan sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan untuk tertular ditransmisikan sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan untuk tertular dari ODHA; penularan HIV sering dikaitkan dengan pelanggaran moral sosial dari ODHA; penularan HIV sering dikaitkan dengan pelanggaran moral sosial terkait hubungan seksual yang tidak pantas ataupun penyalahgunaan zat, sehingga terkait hubungan seksual yang tidak pantas ataupun penyalahgunaan zat, sehingga ODHA dikaitkan dengan melakukan

ODHA dikaitkan dengan melakukan perbuatan perbuatan yang yang “buruk”. “buruk”. HinggaHingga saat ini, saat ini, belum

belum ada ada terapi terapi yang yang dapat dapat menyembuhkan menyembuhkan HIV/AIDS HIV/AIDS hal hal ini ini juga juga menjadimenjadi penyebab stigma dan diskriminasi pada ODHA (Nurdin, 20

penyebab stigma dan diskriminasi pada ODHA (Nurdin, 2013)13)

Banyak studi yang dilakukan untuk melihat pengaruh stigma pada ODHA. Banyak studi yang dilakukan untuk melihat pengaruh stigma pada ODHA. Beberapa studi menunjukkan bahwa ODHA dengan ti

Beberapa studi menunjukkan bahwa ODHA dengan tingkatngkat self stigma self stigma yang tinggiyang tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi. Studi-studi mengenai memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi. Studi-studi mengenai stigma yang selama ini dilakukan dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi tenaga stigma yang selama ini dilakukan dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi tenaga kesehatan ataupun pemegang kebijakan kesehatan untuk melakukan berbagai kesehatan ataupun pemegang kebijakan kesehatan untuk melakukan berbagai intervensi maupun kebijaksanaan yang dapat mengurangi stigma dan diskriminasi intervensi maupun kebijaksanaan yang dapat mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODHA

pada ODHA sehingga dapat sehingga dapat meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas hidup. Berbagai hidup. Berbagai studi tentangstudi tentang stigma pada ODHA dilakukan menggunakan instrumen yang dirancang untuk stigma pada ODHA dilakukan menggunakan instrumen yang dirancang untuk mengukur tingkat

mengukur tingkat self stigma self stigma pada ODHA (Nurdin, 2013) pada ODHA (Nurdin, 2013)

Di Indonesia, studi mengenai stigma pada ODHA belum banyak dilakukan. Di Indonesia, studi mengenai stigma pada ODHA belum banyak dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya instrumen yang mengukur tingkat Salah satu penyebabnya adalah belum adanya instrumen yang mengukur tingkat self stigma

stigma

stigma yang berkembang pada penderita HIV/AIDS yang berkembang pada penderita HIV/AIDS khususnya melihatkhususnya melihat self stigma self stigma HIV/AIDS yang berkembang pada populasi yang mempunyai faktor risiko tinggi HIV/AIDS yang berkembang pada populasi yang mempunyai faktor risiko tinggi terjadinya transmisi HIV salah s

terjadinya transmisi HIV salah satunya di lingkungan Transgender (Nurdin, 2013)atunya di lingkungan Transgender (Nurdin, 2013)

1.2

1.2 Rumusan MasalahRumusan Masalah Human

Human Immunodeficiency Immunodeficiency Virus Virus / / Acquired Acquired Immunodeficiency Immunodeficiency SyndromeSyndrome (HIV/AIDS) yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan seluruh masyarakat di (HIV/AIDS) yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan seluruh masyarakat di dunia selain merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sampai

dunia selain merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sampai saat inisaat ini belum

belum ditemukan ditemukan obat obat maupun maupun tatalaksana tatalaksana yang teyang tepat pat untuk untuk menyembuhkannya.menyembuhkannya. Oleh sebab itu, hal ini berpotensi menciptakan stigma yang menimbulkan Oleh sebab itu, hal ini berpotensi menciptakan stigma yang menimbulkan keberagaman pandangan seseorang terhadap keberadan penyakit tersebut keberagaman pandangan seseorang terhadap keberadan penyakit tersebut khususnya pada populasi yang mempunyai faktor risiko tinggi terjadinya transmisi khususnya pada populasi yang mempunyai faktor risiko tinggi terjadinya transmisi HIV salah satunya di lingkungan Transgender. Melihat keadaan tersebut, HIV salah satunya di lingkungan Transgender. Melihat keadaan tersebut, dibutuhkan suatu instrument yang memberikan gambaran mengenai

dibutuhkan suatu instrument yang memberikan gambaran mengenai self self stigmastigma HIV/AIDS pada ODHA khususnya di lingkungan Transgender.

HIV/AIDS pada ODHA khususnya di lingkungan Transgender.

1.3

1.3 PertanyaPertanyaan an PenelitianPenelitian 1.

1. Bagaimana gambaranBagaimana gambaran self stigma self stigma HIV/AIDS pada ODHA? HIV/AIDS pada ODHA? 2.

2. Bagaimana gambaranBagaimana gambaran self self stigmastigma HIV/AIDS pada ODHA yang HIV/AIDS pada ODHA yang Transgender?

Transgender?

1.4

1.4 Tujuan PenelitianTujuan Penelitian 1.

1. Tujuan UmumTujuan Umum

Mengetahui gambaran

Mengetahui gambaran self stigma self stigma HIV/AIDS pada ODHA. HIV/AIDS pada ODHA. 2.

2. Tujuan KhususTujuan Khusus a.

a. Mengetahui gambaranMengetahui gambaran self self stigmastigma HIV/AIDS pada ODHA yang HIV/AIDS pada ODHA yang Transgender.

Transgender. b.

b. Mengidentifikasi tingkat umur dan pendidikan pada Transgender yangMengidentifikasi tingkat umur dan pendidikan pada Transgender yang mengalami HIV/AIDS.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah 1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan tentang gambaran self stigma HIV/AIDS khususnya pada populasi Transgender yang mengalami HIV/AIDS.

2. Manfaat Bagi Institusi

a. Penelitian dapat menjadi bahan pustaka dan literatur bagi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

b. Penelitian dapat menjadi pedoman untuk mempelajari dampak psikologis terhadap ODHA bagi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

a. Penelitian diharapkan dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.

b. Penelitian diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi ODHA untuk dapat mendapatkan pengobatan dan layanan test HIV/AIDS.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 HIV/AIDS

2.1.1.1 Pengertian HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang termasuk famili human retroviruses ( Retroviridae) subfamili Lentivirus dan merupakan etiologi dari kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunya kekebalan tubuh Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Pada orang yang terinfeksi HIV,

virus ini menyebabkan defisiensi kualitatif maupun kuantitatif sel T helper secara progresif. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan defisiensi imunitas pada orang yang terinfeksi HIV sehingga mudah terserang infeksi oportunistik (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014 ; Nurdin, 2013).

2.1.1.2 Etiologi HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Penularan HIV dapat terjadi melalui berbagai cara, yaitu : kontak seksual, kontak dengan darah atau sekret yang infeksius, ibu ke anak selama masa kehamilan, persalinan dan pemberian ASI (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

2.1.1.3 Transmisi dan Epidemiologi HIV/AIDS

Transmisi HIV terjadi akibat melalui cairan tubuh yang mengandung virus HIV yaitu melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun heteroseksual, jarum suntik pada pengguna narkotika, transfuse komponen darah dan dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dilahirkannya baik saat kehamilan, persalinan, atau

ASI (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) adalah penyakit pandemik global. Berdasarkan data The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) , World Health Organization (WHO) yang menangani masalah AIDS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 36,7 juta orang di seluruh dunia terinfeksi HIV/AIDS. Pada tahun yang sama terdapat 2,1 juta kasus infeksi baru HIV yaitu sekitar 5.479 orang terinfeksi HIV setiap harinya. WHO juga melaporkan 1,1 juta orang meninggal karena AIDS pada tahun 2015. Regio Afrika bagian utara dan selatan merupakan daerah dengan jumlah penderita HIV tertinggi disusul regio Afrika bagian barat dan tengah

(UNAIDS, 2016).

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1987 sampai dengan Maret 2016, HIV/AIDS tersebar di 407 ( 80% ) dari 507 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi pertama kali ditemukan adanya HIV/AIDS adalah Provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa jumlah kumulatif kasus HIV sampai bulan Maret 2016 di Indonesia adalah 198,219 dan jumlah kumulatif kasus AIDS sampai bulan Maret 2016 adalah 78.292. Pada periode yang sama, jumlah kumulatif kematian akibat HIV/AIDS adalah 13.449 (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Provinsi dengan kasus tertinggi HIV/AIDS adalah DKI Jakarta 40.500 kasus, disusul oleh Jawa Timur 26.052 kasus dan Papua 21.474 kasus. Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih terfokus pada populasi yang mempunyai faktor risiko terjadinya transmisi HIV, pada Maret 2016 tercatat jumlah infeksi HIV yang dilaporkan menurut factor risiko yaitu intravena drugs user (IDU) 146 kasus , homoseksual 1.124 kasus, Transgender 1.100 kasus dan Wanita Pekerja Seks (WPS) 216 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

2.1.1.4 Klasifikasi HIV/AIDS

Klasifikasi virus HIV didasarkan pada keterkaitan poligenetik rangkaian nukleotida. Akhir-akhir ini klasifikasi didasarkan pada kelompok, tipe, subtipe, sub – subtipe, dan bentuk rekombinan. Hingga kini dikenal dua tipe HIV yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 selanjutnya dibagi menjadi : kelompok major (M); kelompok outlier (O); dan kelompok non-M, non-O (N). Kebanyakan infeksi HIV terjadi pada kelompok M HIV-1. Melalui analisis sekuens genetic kelompok M HIV-1 dibagi lagi menjadi 9 subtipe atau varian dari kelompok M HIV-1 subtipe A, B, C, D, F, G, H, J, dan K. Subtipe A dan F sealnjutnya di klasifikasi dalam sub- subtype A1, A2, A3, F1, dan F2. HIV-2 mempunyai dua subtipe utama yaitu A dan B. Subtipe ini penting guna mengetahui distribusi di dunia serta untuk menilai sifat dan perilaku virus sehingga dapat diketahui potensi menimbulkan resistensi obat dan

kemampuan deteksi reagens tes antibody HIV (Nasronudin, 2014).

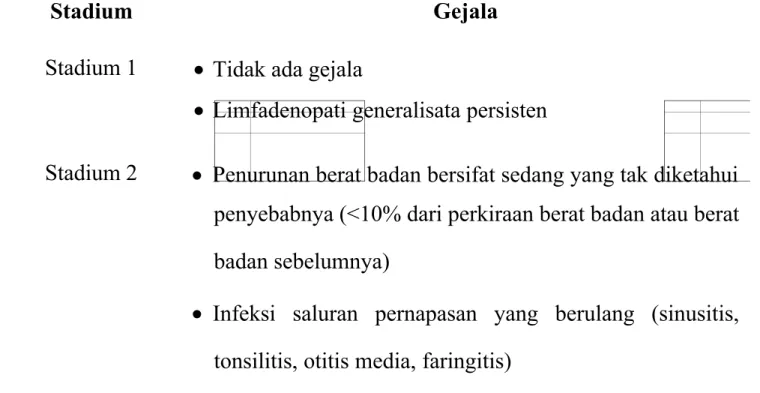

World Health Organization (WHO) menyusun stadium klinis infeksi HIV berdasarkan penemuan klinis tanpa mensyaratkan jumlah CD4. Stadium klinis menurut WHO menjadi pedoman untuk diagnosis, evaluasi, dan tata laksana HIV/AIDS terutama di negara-negara yang memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan CD4.

Tabel 2.1. Stadium Klinis HIV menurut

World Health Organization

(WHO)Stadium Gejala

Stadium 1 Tidak ada gejala

Limfadenopati generalisata persisten

Stadium 2 Penurunan berat badan bersifat sedang yang tak diketahui

penyebabnya (<10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya)

Infeksi saluran pernapasan yang berulang (sinusitis,

Herpes zoster Keilitis angularis

Ulkus mulut yang berulang

Ruam kulit berupa papul yang gatal ( papular pruritic

eruption)

Dermatitis seboroik Infeksi jamur pada kuku

Stadium 3 Penurunan berat badan bersifat berat yang tak diketahui

penyebabnya (lebih dari 10% dari perkiraan berat badan atau berat badan sebelumnya)

Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya selama lebih

dari 1 bulan

Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya Kandidiasis pada mulut yang menetap

Oral hairy leukoplakia Tuberkuslosis paru

Infeksi bakteri yang berat (contoh pneumonia, empiema,

meningitis, piomiositis, infeksi tulang atau sendi, bakteremia, penyakit inflamasi panggul yang berat)

Stomatitis nekrotikans ulseratif akut, gingivitis atau

Anemia yang tak diketahui penyebabnya (<8g/dL),

netropenia (<0,5 x 109/L) dan/atau trombositopenia kronis (<50 x 109/L)

Stadium 4

Sindrom wasting HIV

Pneumonia Pneumocystis jiroveci Pneumonia bakteri berat yang berulang

Infeksi herpes simpleks kronis (orolabial, genital, atau

anorektal selama lebih dari 1 bulan atau viseral di bagian manapun)

Kandidiasis esofageal (atau kandidiasis trakea, bronkus

atau paru)

Tuberkulosis ekstraparu Sarkoma kaposi

Penyakit c ytomegalovirus (retinitis atau infeksi organ lain,

tidak termasuk hati, limpa dan kelenjar getah bening)

Toksoplasmosis di sistem saraf pusat Ensefalopati HIV

Pneumonia kriptokokus ekstrapulmoner, termasuk

meningitis

Leukoencephalopathy multifocal progresif Cryptosporidiosis kronis

Isosporiasis kronis

Mikosis diseminata (histoplasmosis, coccidiomycosis) Septikemia yang berulang (termasuk Salmonella

non-tifoid)

Limfoma (serebral atau Sel B non-Hodgkin) Karsinoma serviks invasif

Leishmaniasis diseminata atipikal

Nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang

simptomatis

Sumber: World Health Organization [internet]. Geneva: WHO clinical staging of HIV/AIDS and HIV/AIDS case definitions for surveillance. [cited 2013 Sep 13]. Available from: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/en/.

2.1.1.5 Patofisiologi HIV/AIDS

Dalam tubuh ODHA, partikel virus bergabung dengan DNA sel pasien, sehingga satu kali seseorang terinfeksi HIV, seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Dari semua orang yang terinfeksi HIV, sebagian berkembang masuk tahap AIDS pada 3 tahun pertama, 50% berkembang menjadi pasien AIDS sesuadah 10 tahun, dan sesudah 13 tahun hampir semua orang yang terinfeksi HIV menunjukkan gejala AIDS, dan kemudian meninggal. Perjalanan penyakit tersebut menunjukkan

gambaran penyakit yang kronis, sesuai dengan perusakan system kekebalan tubuh yang juga bertahap. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan tanda atau gejala tertentu. Sebagian memperlihatkan gejala tidak khas pada HIV akut, 3-6 minggu setelah terinfeksi. Gejala yang terjadi adalah demam, nyeri menelan, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam, diare, atau batuk. Setelah infeksi akut,

dimulailah infeksi HIV asimptomatik (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

Masa tanpa gejala ini umumnya berlangsung selama 8-10 tahun. Seiring dengan makin memburuknya kekebalan tubuh, ODHA mulai menampakkan gejala-gejala akibat infeksi oportunistik seperti berat badan menurun, demam lama, rasa lemah, pembesaran kelenjar getah bening, diare, tuberculosis, infeksi jamur, herpes,

dan lain-lain.Tanpa pengobatan ARV, walaupun selama beberapa tahun tidak menunjukkan gejala, secara bertahap sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi HIV akan memburuk, dan akhirnya pasien menunjukkan gejala klinik yang makin berat, pasien masuk tahap AIDS. Jadi yang disebut laten secara klinik (tanpa

gejala), sebetulnya bukan laten bila ditinjau dari sudut penyakit HIV. Manifestasi dari awal dari kerusakan system kekebalan tubuh adalah kerusakan mikro arsitektur folikel kelenjar getah bening dan infeksi HIV yang luas di jaringan limfoid, yang dapat dilihat dengan pemeriksaan hidridisasi in situ. Sebagian besar replikasi HIV terjadi di kelenjar getah bening, bukan di peredaran darah tepi (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

Pada waktu orang dengan infeksi HIV masih merasa sehat, klinis tidak menunjukkan gejala, pada waktu itu terjadi replikasi yang cepat ini disertai dengan mutase HIV dan seleksi, muncul HIV yang resisten. Bersamaan dengan replikasi HIV, terjadi kehancuran limfosit CD4 yang tinggi, untungnya tubuh masih bias mengkompensasi dengan memproduksi limfosit CD4 sekitar 109 sel setiap hari

(Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

2.1.1.6 Manifestasi Klinis HIV/AIDS

Dalam pedoman World Health Organization (WHO) tahun 2010 tentang pemberian antiretrovirus pada pasien dengan infeksi virus HIV dewasa, pertimbangan gejala klinis merupakan hal yang sangat penting dan masuk ke dalam stadium penyakit HIV. Berdasarkan pengalaman klinis sebagian terdiagnosis melalui infeksi oportunistik atau infeksi lain diluar dari kondisi full blown dari infeksi HIV itu sendiri. Pengenalan gejala dan pemeriksaan yang teliti perlu dilakukan supaya upaya untuk melakukan konseling dari hasil temuan pemeriksaan klinis ini dapat dilakukan secara tepat dan segera. Pengenalan gejala HIV sangat erat kaitannya dengan program untuk memulai pemberian obat antiretrovirus (ARV), selain pemeriksaan kadar CD4 dalam darah (Nelwan, E.J. & Wisaksana, R., 2014).

Gejala Klinis Infeksi HIV (Nelwan, E.J. & Wisaksana, R., 2014). - Pembesaran kelenjar getah bening

- Penurunan berat badan

- Infeksi saluran napas atas berulang - Kelainan kulit

- Keluhan di rongga mulut dan saluran makan atas - Infeksi jamur di kuku

- Diare kronik lebih dari satu bulan - Demam berkepanjangan

- Nafsu makan menurun

- Gejala infeksi tuberkulosis paru dan ekstra paru - Infeksi jamur sistemik

- Gangguan penglihatan - Infeksi intrakranial - Kelemahan otot

2.1.1.7 Diagnosis HIV/AIDS

Pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui secara pasti apakah sesorang terinfeksi HIV sangatlah penting, karena pada infeksi HIV gejala klinisnya dapat baru terlihat setelah bertahun – tahun lamanya. Tes ini bertujuan untuk mencari antibodi terhadap virus HIV. Terdapat beberapa jenis pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis infeksi HIV. Secara garis besar dapat dibagi menjadi pemeriksaan serologic untuk mendeteksi adanya antibody terhadap HIV dan pemeriksaan untuk mendeteksi keberadaan virus HIV. Deteksi adanya virus dalam tubuh dapat dilakukan dengan isolasi dan biakan virus, deteksi antigen, dan deteksi materi genetik dalam darah pasien (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

Penemuan antibody mikrobial telah digunakan dalam diagnosis infeksi. Antibodi terhadap mikroba merupakan bagian penting dalam pemeriksaan defisiensi imun. Kemampuan untuk memproduksi antibody merupakan cara paling sensitif untuk menemukan gangguan dalam produksi antibodi. Antibodi tersebut biasanya ditemukan dalam Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

(Baratawidjaja, K.G & Rengganis, I., 2014).

2.1.1.8 Tatalaksana HIV/AIDS

HIV/AIDS sampai saat ini memang belum dapat disembuhkan secara total, tata laksana HIV/AIDS hanya ditujukan untuk meningkatkan kembali imunitas tubuh dan mengatasi infeksi oportunistik. Data selama 8 tahun terakhir menunjukkan bukti yang amat meyakinkan bahwa pengobatan dengan kombinasi beberapa obat anti HIV (obat anti retroviral, disingkat obat ARV) bermanfaat menurunkan morbiditas dan mortilitas dini akibat infeksi HIV. Orang dengan HIV/AIDS menjadi lebih sehat, dapat bekerja normal dan produktif. Manfaat ARV dicapai melalui pulihnya system kekebalan akibat HIV/AIDS dan pulihnya kerentaan ODHA terhadap infeksi oportunisktik (Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014).

Secara umum, penataklaksanaan ODHA terdiri atas beberapa jenis, yaitu : a). pengobatan untuk menekan replikasi virus HIV dengan obat antiretroviral

(ARV), b). pengobatan untuk mengatasi berbagai penyakit infeksi dan kanker yang menyertai infeksi HIV/AIDS, seperti jamur, tuberkolosis, hepatitis, toksoplasma, sarcoma Kaposi, limfoma, kanker serviks, c). pengobatan suportif, yaitu makanan yang mempunyai nilai gizi yang lebih baik dan pengobatan pendukung lain seperti dukungan psikososial dan dukungan agama serta juga tidur yang cukup dan perlu menjaga kebersihan. Dengan pengobatan yang lengkap tersebut, angka kematian dapat ditekan, harapan hidup lebih baik dan kejadian infeksi oportunistik amat berkurang (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

2.1.1.9 Aspek Psikososial HIV/AIDS

HIV/AIDS sering dihubungkan dengan masalah perilaku seksual yang menyimpang dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, oleh karena itu, ODHA sering mendapatkan diskriminasi, penolakan dan merasa terstigma karena penyakitnya tersebut. Kebanyakan dari ODHA cenderung tertutup serta sering tidak memberitahu keluarga maupun orang terdekat tentang kondisi mereka alami. Masalah psikososial lain yang dihadapi ODHA adalah terkait proses adaptasi mereka terhadap kondisi yang mereka alami. Mengetahui bahwa dirinya terkena HIV, merupakan salah satu fase tersulit dalam kehidupan ODHA. Mereka biasan ya akan mengalami tahapan seperti yang digambarkan oleh Kubler-Ross yaitu denial , anger , bargaining , depression, dan acceptance. Bahkan setelah berhasil mencapai fase penerimaan terhadap kondisinya, ODHA juga sering mengalami berbagai peristiwa kehidupan terkait HIV yang membuat stres ( HIV- related stressfull life

events). Salah satu contohnya adalah kematian teman atau pasangan karena AIDS, kesehatan yang memburuk akibat HIV, dan berhenti bekerja karena HIV. Jika mereka tidak memiliki mekanisme coping yang efektif dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, maka ODHA rentan mengalami gangguan depresi. Stres dan gangguan depresi pada ODHA juga menimbulkan dampak berupa percepatan progresivitas penyakit dan menurunnya kualitas hidup (Nurdin, 2013).

2.1.2.1 Defenisi

Self Stigma

Self stigma merupakan persepsi individu bahwa dirinya mengalami stigma dari masyarakat karena merupakan bagian dari kelompok yang distigma sehingga menimbulkan reaksi negatif dari individu tersebut terhadap diri mereka sendiri. Self stigma juga dikenal sebagai perceived stigma, felt stigma, internal stigma, atau

internalized stigma (Berger, 2001).

Self stigma muncul bila seseorang sadar mengenai stigma terhadap kelompok mereka. Mereka akan menyetujui stigma tersebut dan menerapkannya pada diri sendiri (menginternalisasi public stigma). Hal tersebut akan menyebabkan berkurang atau hilangnya kepercayaan diri esteem) dan efikasi diri ( self-efficacy). Orang dengan efikasi diri yang rendah akibat self stigma memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk melamar pekerjaan atau bersosialisasi dengan orang lain (Nurdin, 2013).

2.1.2.2

Self Stigma

Terhadap HIV/AIDSSelf Stigma terkait HIV/AIDS merujuk kepada keyakinan, perasaan, dan sikap negatif serta proses devaluasi yang dirasakan ODHA dan/atau orang yang berhubungan dengan HIV. Self Stigma terkait HIV tidak hanya dialami oleh ODHA, namun juga dialami orang yang dicurigai terinfeksi HIV atau populasi berisiko untuk terkena infeksi HIV seperti IDU, pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, dan orang transgender (Berger, 2001).

Berdasarkan model konsepsual, self stigma pada ODHA terjadi dalam konteks dua faktor yaitu pandangan individu mengenai sikap sosial terhadap ODHA dan pengetahuan bahwa dirinya terinfeksi HIV. Self stigma dikonseptualisasikan sebagai kesadaran ODHA mengenai klasifikasi sosial, terbatasnya kesempatan yang diberikan, dan perubahan negatif dalam identitas sosial, baik yang nyata atau berpotensi terjadi. self stigma dapat menyebabkan perubahan negatif dalam konsep diri ( self-concept ) dan reaksi emosional terhadap orang yang membangkitkan stigma. Untuk mengatasi atau meminimalisir stigma,

ODHA berupaya untuk mengontrol siapa yang mengetahui status HIV mereka. Selain itu ODHA juga sering menghindari situasi sosial yang membuat mereka tidak nyaman. Ketika status HIV mereka diketahui, mereka menggunakan humor atau teknik lainnya yang dapat mengurangi ketegangan untuk menormalisasi interaksi (Berger, 2001).

Banyak studi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara stigma dengan intensitas gejala HIV, depresi, buruknya adherence terapi, dan kualitas hidup pada ODHA. Stigma juga berhubungan dengan kekhawatiran untuk menyingkapkan status HIV sehingga dapat menghalangi ODHA untuk mencari pelayanan kesehatan medis, memperoleh terapi yang adekuat, dan menerapkan perilaku pencegahan terhadap penularan HIV ke orang lain. Hal-hal tersebut

akhirnya akan meningkatkan risiko transmisi HIV (Berger, 2001).

Stigma yang dirasakan oleh ODHA membuat mereka mengembangkan berbagai mekanisme koping untuk mengatasinya. Strategi koping emosional (emotional coping strategies) yang digunakan ODHA adalah rasionalisasi, melihat diri sendiri sebagai OK, membiarkannya, beralih ke Tuhan (religi), berharap, dan menggunakan humor. Strategi koping yang berfokus pada masalah ( problem- focused coping strategies) yang digunakan ODHA adalah bergabung dengan

kelompok dukungan sosial, membuka status HIV, berbicara d engan orang lain yang memiliki masalah yang sama, mencari konseling, menolong atau mengedukasi orang lain, mengubah perilaku, mengusahakan supaya diri sendiri tetap aktif, belajar dari orang lain, berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang penyakit, dan mendapat pertolongan dari orang lain (Nurdin, 2013).

2.1.2.3 Instrument Untuk Mengukur

Self Stigma

pada ODHA2.1.2.3.1

. B erger H I V Stigma Scale

Berger HIV Stigma Scale merupakan suatu instrumen untuk mengukur self stigma pada ODHA. Berger HIV Stigma Scale dikembangkan oleh Barbara E. Berger dan

Carol Estwing Ferrans dari College of Nursing, University of Illinois at Chicago dan Felissa R. Lashley dari School of Nursing, Southern Illinois University Edwardsville. Instrumen ini pertama kali dipublikasikan tahun 2001. Instrumen ini dikembangkan berdasarkan model konseptual self stigma pada ODHA berdasarkan telaah dari literatur mengenai stigma dan aspek psikososial infeksi HIV. Pengembangan instrumen ini juga melibatkan ahli dalam bidang psikologi, sosiologi, dan keperawatan sebagai content reviewers (Nurdin, 2013).

2.1.2.3.2. Karakteristik

Berger H I V Stigma Scale

Berger HIV Stigma Scale merupakan instrumen berupa self-administered questionnaire. Instrumen ini terdiri atas 40 butir menggunakan skala Likert empat poin (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju). Berdasarkan

analisis faktor, terdapat empat faktor (subskala) dalam instrumen ini, yaitu: (Nurdin, 2013).

1. Personalized stigma (18 butir) Butir-butir pada faktor ini menunjukkan konsekuensi yang dirasakan oleh ODHA bahwa orang lain mengetahui dirinya terinfeksi HIV, seperti kehilangan teman, merasa orang lain menghindari dirinya, dan penyesalan karena telah memberitahu orang lain dirinya terinfeksi HIV. Faktor ini dinamakan “ personalized stigma” karena butir-butirnya berhubungan dengan pengalaman personal responden tentang ketakutan ditolak karena terinfeksi HIV (Berger, 2001; Nurdin, 2013).

2. Disclosure concerns (10 butir) Butir-butir pada faktor ini berhubungan dengan pengendalian informasi, menjaga agar status HIV dirinya tetap rahasia, atau kekhawatiran orang- orang yang mengetahui status HIV dirinya akan mengatakannya ke orang lain (Berger, 2001; Nurdin, 2013).

3. Negative self-image (13 butir) Butir-butir pada faktor ini merujuk kepada perasaan bahwa dirinya tidak bersih, tidak sebaik orang lai n, atau perasaan bahwa dirinya seperti orang yang buruk karena HIV. Butir-butir pada faktor ini juga meliputi perasaan malu dan bersalah (Berger, 2001; Nurdin, 2013).

4. Concern with public attitudes about people with HIV (20 butir) Butir- butir pada faktor ini merujuk kepada apa yang dipikirkan oleh “orang kebanyakan” mengenai ODHA atau apa yang diharapkan oleh “orang kebanyakan” ketika mengetahui dirinya terinfeksi HIV. Karena banyak dari butir-butir pada faktor ini merujuk kepada sikap orang lain mengenai ODHA, faktor ini dinamakan “concern with public attitudes about people with HIV ” (Berger, 2001; Nur din, 2013).

Pada instrumen ini, ada butir-butir yang merupakan bagian dari beberapa faktor. Sebagai contoh, butir ke 39 “ People seem afraid of me once they learn I have HIV ” merupakan bagian dari faktor 1, 3, dan 4. Penilaian instrumen ini dilakukan dengan mengonversi jawaban dengan skor sebagai berikut : (Nurdin, 2013).

Sangat tidak setuju = 1

Tidak setuju = 2

Setuju = 3

Sangat setuju = 4

Khusus untuk butir 8 dan 21, pemberian skor dilakukan secara terbalik ( reverse- scored ). Skor total dilakukan dengan menjumlahkan skor pada semua butir. Selain

skor total, juga dilakukan perhitungan skor subskala. Skor total Berger HIV Stigma Scale memiliki rentang dari 40 sampai 160. Subskala personalized stigma memiliki

rentang skor dari 18 sampai 72. Subskala disclosure concerns memiliki rentang skor dari 10 sampai 40. Subskala negative self-image memiliki rentang skor dari 13 sampai 52. Subskala public attitudes memiliki rentang skor dari 20 sampai 80 (Nurdin, 2013).

2.1.3 Transgender

2.1.3.1 Definisi Transgender

Transgender merupakan istilah umum untuk semua orang yang mempunyai identitas gender yang berbeda dari identitas seks saat dilahirkan. Orang Transgender memilih istilah yang berbeda untuk menggambarkan diri mereka. Misalnya, seorang wanita transgender adalah seseorang yang laki-laki saat lahir yang teridentifikasi sebagai perempuan. Dia mungkin menggambarkan dirinya sebagai "transwoman", "MTF", "M2F" atau "perempuan". Seseorang dilahirkan sebagai perempuan saat lahir mengidentifikasi dirinnya sebagai laki-laki ada lah pria transgender. Dia mungkin menggunakan istilah "transman", "FTM", "F2M" atau hanya "laki-laki" untuk menggambarkan identitasnya. Ada beberapa orang transgender yang tidak mengidentifikasi dirinya baik sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan mengidentifikasi luar dari biner gender (UNAIDS, 2016).

2.1.3.2 Epidemiologi Transgender (+) HIV/AIDS di Indonesia

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia masih terfokus pada populasi yang mempunyai faktor risiko terjadinya transmisi HIV, salah satunya adalah populasi Transgender. Menurut data Kementrian Keseharan Republik Indonesia tahun 2016 jumlah Transgender yang mengalami HIV/AIDS sebanyak 10.678 kasus dengan jumlah infeksi HIV baru sebanyak 1.368 kasus. Provinsi dengan kasus tertinggi HIV/AIDS pada transgender adalah Jawa Timur 1.546 kasus, Jawa Tengah 1.221 dan Jawa

Barat 1.016 kasus. (Kementrian Keseharan RI, 2016).

a. Transgerder Wanita

Data khusus yang menangani orang transgender menunjukkan tingkat risiko terjadinya HIV yang tinggi di kalangan wanita transgender, khususnya wanita transgender yang berhubungan seks dengan laki-laki. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis menemukan prevalensi HIV dikumpulkan dari 19% di kalangan wanita transgender di 15 negara dengan data yang tersedia, yang dikonfirmasi laboratorium. Transgender perempuan memiliki kemungkinan infeksi HIV 49 kali lebih besar daripada populasi umum. Sebuah meta-analisis terpisah dari HIV di kalangan perempuan transgender pekerja seks menemukan bahwa wanita-wanita ini memiliki prevalensi HIV 27%, dibandingkan dengan 15% wanita transgender yang tidak terlibat dalam pekerjaan seks. Laporan negara di UNAIDS Gap Report 2014 menunjukkan bahwa prevalensi HIV di antara transgender pekerja seks perempuan adalah sembilan kali lebih tinggi dibandingkan non-transgender pekerja

seks perempuan dan tiga kali lebih tinggi dibandingkan pekerja seks laki-laki (UNAIDS, 2016).

Banyak penelitian telah menunjukkan beberapa masalah kesehatan yang terjadi di kalangan wanita transgender, termasuk tingginya tingkat kekerasan dan korban, penggunaan narkoba, pelecehan seksual dan kekerasan, dan depresi dengan keinginan bunuh. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketidaksetaraan struktural dan sosial seperti stigma luas dan diskriminasi, kurangnya akses ke dokumen identitas yang sesuai dengan ekspresi gender, tingginya prevalensi pengangguran dan lapangan kerja di bawah harapan, berbasis jalan me njadi pekerja seks dengan upah rendah dan tidak ada perlindungan hukum, tunawisma dan kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, termasuk perawatan menegaskan gender. Banyak transgender

wanita memiliki mitra yang berisiko tinggi untuk HIV. perempuan transgender yang mencari penegasan psikologis gender mereka dari mitra mungkin lebih bersedia untuk memiliki condomless seks, sehingga meningkatkan kerentanan

b. Transgender Pria

Semua penelitian yang diterbitkan pada prevalensi HIV di kalangan pria transgender menyimpulkan beban yang lebih rendah dari penyakit yang dapat ditimbulkan dibandingkan wanita transgender. Yang paling baru ini sebuah meta-analisis menemukan hanya ada dua kasus baru dengan status HIV yang dikonfirmasi laboratorium antara pria transgender. Salah satu kasus tidak menemukan infeksi di antara peserta, dan yang lainnya menemukan prevalensi 2% HIV-positif. Data yang muncul di antara orang-orang transgender yang berhubungan seks dengan laki-laki meningkatkan kemungkinan bahwa subpopulasi ini menghadapi kerentanan yang meningkat untuk HIV. Data yang terbatas menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental yang umum di kalangan transgender pria maupun masalah kesehatan antara pria transgender yang mungkin ikut mempengaruhi kerentanan mereka terhadap HIV (UNAIDS, 2016).

Menyebabkan terapi inefektif Perasaan negative mengenai diri sendiri Transformasi identitas Perilaku maladaptif Stigma Self Stigma Karakteristik yang berlawanan dengan norma social Reaksi social negatif Lingkungan Usia Keluarga Pendidikan Transgender HIV/AIDS Kurangngnya pengetahuan tentang cara penularan HIV Hubungan seksual

yang tidak aman

Tertekan Cemas Rendah Diri Stress Menarik Diri Malu Ekonomi

2.3 Kerangka Konsep

Keterangan

Variable yang diteliti

Variable yang tidak diteliti

2.4 Hipotesis

Hipotesis nol (H0) : Skala Self-stigma pada transgender ODHA tinggi Hipotesis alternative (HI) : Skala Self-stigma pada transgender ODHA rendah

Self Stigma Stigma Transgender Usia Pendidikan Keluarga Ekonomi HIV/AIDS Dinilai dengan instrument Berger HIV Stigma Scale Tertekan Cemas Rendah Diri Stress Menarik Diri Malu

2.5 Definis Operasional

No Variabel Defenisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 1. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Sekumpulan orang yang dinyatakan positive mengidap virus Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Wawancara Kuesioner Ordinal

2. Self Stigma Self stigma merupakan persepsi individu bahwa dirinya mengalami stigma dari masyarakat karena merupakan bagian dari kelompok yang distigma sehingga menimbulkan reaksi negatif dari individu tersebut terhadap diri mereka sendiri Kuesioner Berger Stigma Scale Skor Total : 40 -160 Sangat Tidak Setuju (STS) :1 Tidak Setuju (TS) : 2 Setuju (S) : 3 Sangat Setuju (SS) : 4 Subskala Personalized Stigma :18 – 72 Subskala disclosure concerns :10 -40. Subskala negative self-image: 13 - 52. Nominal

Subskala public attitudes 20 – 80. 3. Transgender Transgender merupakan istilah umum untuk orang yang mempunyai identitas gender berbeda dari seks

yang

dianugrahkan sewaktu lahir.

Wawancara Kuesioner Ordinal

4. Usia Umur responden yang terhitung

mulai saat

dilahirkan sampai saat berulang tahun.

Wawancara Kuesioner Nominal

5. Pendidikan Terakhir Pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seorang responden yang terakhir dijalani. Wawancara Kuesioner 1. SD 2. SMP dan sederajat 3. SMA dan sederajat 4. D3/Akademi 5. Sarjana 6. Pascasarjana Ordinal

6. Keluarga Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan

saling

ketergantungan. 7. Ekonomi Setiap tambahan

kemapuan pendapatan yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Wawancara UMK DKI Jakarta tahun 2017 Tinggi: ≥Rp3.350.750.-Rendah: <Rp3.350.750.- Nominal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang memerlukan data kuantitatif yang relevan dengan variabel-variabel yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian dan dapat dianalisis secara statistik.

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif observasional dengan rancangan penelitian Cross Sectional dimana antara variabel bebas dan terikat diukur dalam waktu yang bersamaan. Data penelitian didapatkan dari Jaringan Gaya Warna Lentera yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Gambar. 3.1. Skema studi Cross Sectional 3.3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) dari

komunitas Gaya Warna Lentera.

Transgender Tidak Stigma Stigma ORANG YANG TERINFEKSI HIV/AIDS PADA JARINGAN GAYA WARNA LENTERA

3.4. Sampel

Sampel yang diambil pada penelitian ini berasal dari Komunitas Gaya Warna Lentera yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria inklusi:

1. Terinfeksi Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)

2. Transgender. b. Kriteria eksklusi:

1. Pernah mendapatkan Transfusi Darah 2. Pengguna Jarum Suntik

3. Transplantasi organ pengidap HIV

3.5. Cara Penetapan Sampel

Cara penetapan sampel dengan metode simple random sampling dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan.

3.6. Penetapan Besar Sampel

Besar sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Estimasi Satu Proporsi, yaitu sebagai berikut:

n =

−

(−)

Dimana : n = Besar sampelZ = Z score berdasarkan nilai α yang diinginkan P = Proporsi dari penelitian sebelumnya

1-P = Q yaitu proporsi untuk tidak terjadinya suatu kejadian Besar Z score sesuai dengan nilai α

Tabel 3.1. Nilai Variabel Rumus Estimasi Satu Proporsi

1 −/2 −

1% 99% 2,58 2,33

5% 95% 1,96 1,64

10% 90% 1,64 1,28

Berdasarkan laporan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 terhadap jumlah Transgender yang mengalami HIV/AIDS di Jakarta belum dapat ditentukan besaran proporsinya oleh karena itu, pada rumus ini kita menggunakan nilai proporsi terbesar yaitu 0,5 maka bersarnya sampel pada populasi adalah:

n = −/2(−) n = 2,68 0,25 0,0 n = 67 3.7. Jenis Data

Jenis data adalah data primer yakni data kuantitatif yang didapatkan dari instrumen kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui adanya Self Stigma pada Transgender yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

3.8. Cara Pengumpulan dan Pengukuran Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer meliputi pengisian kuesioner untuk memperoleh identitas dan anamnesis. Data primer lainnya diperoleh dari kuesioner Berger Stigma Scale.

3.8.2. Cara Pengukuran Data

1. Untuk variabel Transgender yang terinfeksi HIV/AIDS yang mengalami Self Stigma diketahui dengan menggunakan kuesioner.

2. Untuk variabel lainnya seperti riwayat keluarga, transfusi darah, pengguna jarum suntik diketahui dengan wawancara.

3.9. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner Berger Stigma Scale. Instrumen ini terdiri atas 40 butir menggunakan skala Likert empat poin (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju). Berdasarkan analisis faktor, terdapat empat faktor (subskala) dalam instrumen ini, yaitu:

1. Personalized stigma (18 butir)

2. Disclosure concerns (10 butir) 3. Negative self-image (13 butir)

4. Concern with public attitudes about people with HIV (20 butir)

Penilaian instrumen ini dilakukan dengan mengonversi jawaban dengan skor sebagai berikut :

Sangat tidak setuju = 1

Tidak setuju = 2

Sangat setuju = 4

Skor total dilakukan dengan menjumlahkan skor pada semua butir. Selain skor total, juga dilakukan perhitungan skor subskala.

Skor total Berger HIV Stigma Scale : 40 - 160

1. Subskala personalized stigma : 18 - 72 2. Subskala disclosure concerns : 10 - 40 3. Subskala negative self-image : 13 - 52 4. Subskala public attitudes : 20 – 80 3.10. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui pengisian kuesioner kemudian menjalani proses cleaning untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan. Kemudian dilanjutkan dengan proses input ke dalam komputer dengan sistem coding . Penyajian dan analisis dilakukan dengan komputer menggunakan program SPSS Windows menggunakan analisis statistik yang sesuai. Hasil di sajikan dalam bentuk tabel, data yang didapatkan berupa data kategorik dan akan dilakukan analisis dengan menggunakan uji statistik yang disesuaikan.

3.11. Alur Penelitian

Gambar. 3.2. Bagan Alur penelitian

Orang yang terinfeksi HIV/AIDS pada komunitas Gaya Warna Lentera

Inklusi

Kuesioner Berger Stigma Scale

Pengolahan Data

3.12. Jadwal Penelitian

Tabel. 3.2. Jadwal Penelitian

Kegiatan 2016

2017

Jan Feb Mar Aprl Mei Jun Jul Agst Sep Penyusun an Proposal Revisi Proposal Ujian Proposal Pengump ulan Data Pengolah an dan Analisis Data Penyusun an Laporan Skripsi Ujian Skripsi Revisi Skripsi

DAFTAR PUSTAKA

Baratawidjaja, K.G & Rengganis, I., 2014. ‘Imunologi Dasar’, edk. 11, FKUI, Jakarta.

Berger, B.E., Ferrans, C.E., Lashley, F.R., 2001. ‘ Measuring in People With HIV: Psychometric assessment of the HIV Stigma Scale’ . Vol. 24. hh 219 – 518.

DEPKES., 2016. ‘Laporan Kementrian Kesehatan Triwulan III‘. Dilihat 19 Oktober 2016. http://www.aidsindonesia.or.id/list/7/Laporan-Menkes.

Djauzi, S & Djoerban, Z., 2014. ‘HIV/AIDS di Indonesia’. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Vol. 7. No. 1. hh. 887-897.

Nasronudin, 2014. ‘Virologi HIV’. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Vol. 7. No. 1. hh. 887-901.

Nelwan, E.J. & Wisaksana, R., 2014. ‘ Gejala dan Diagnosis HIV’. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Vol. 7. No. 1. hh. 887-901.

Nurdin, A.C., 2013. ‘Uji Validitas dan Reabilitas Berger HIV Stigma Scale Versi Bahasa Indonesia dalam Menilai Perceived Stigma Pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)’. Universitas Indonesia.

UNAIDS., 2016. ‘2016 Progress Submitted by Countries‘. Dilihat 19 Oktober 2016.http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countrypr ogressreports/2016countries.

UNAIDS., 2016. ‘ AIDS by the Numbers‘. Dilihat 19 Oktober 2016.

UNAIDS., 2016. ‘ Ending Violence and Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People‘. Dilihat 18 Februari 2017. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementa rchive/2015/september/20150929_LGBTI.

UNAIDS., 2016. ‘Global AIDS Update 2016 ‘. Dilihat 19 Oktober 2016.

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-update-2016-slides.

UNAIDS., 2016. ‘ HIV and Transgender People‘. Dilihat 19 Oktober 2016. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2016/july/20 160718_jiasociety.

UNAIDS., 2016. ‘ Methods For Derifing UNAIDS Estimate‘. Dilihat 18 Februari 2017.

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/20160914_UNAIDS _HIV_data_estimates.

UNAIDS., 2016. ‘Transgender People‘. Dilihat 19 Oktober 2016. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/Transgenderpeople.

ANGGARAN PENELITIAN

No Alat dan Bahan Satuan Jumlah Harga Total

1 Cetak Berger Stigma Scale

Lembar 100 Rp

1.000

Rp 100.000

2 Fotokopi kuesioner Rangkap 150 Rp

3.000 Rp 450.000 3 Pulpen Box 5 Rp 40.000 Rp 200.000

4 Kertas A4 80 gram Rim 3 Rp

40.000

Rp 120.000

5. Cetak proposal Jilid 4 Rp

50.000

Rp 200.000

6 Cetak laporan Jilid 4 Rp

50.000

Rp 200.000

7 Tinta printer hitam Buah 1 Rp

100.000

Rp 100.000

8 Tinta printer warna Buah 1 Rp

125.000 Rp 125.000 9 Flashdisk 32 gb buah 1 Rp 125.000 Rp 125.000 Total Rp 1.620.000

BIODATA PENELITI

a. Nama lengkap : Muhammad Luthfi Dunand b. Nomor Pokok Mahasiswa : 1102014158

c. Tempat/tanggal lahir : Padang, 19 Oktober 1996 d. Jenis kelamin : Laki - Laki

e. Fakultas/program studi : Kedokteran/Kedokteran Umum

f. Alamat rumah : Jl. Teuku Umar No.8 Muara Bungo, Jambi g. Riwayat Pendidikan :

TK Saffiyatul Amaliah Medan SDIT Diniyyah Mauara Bungo SMP Negeri 1 Muara Bungo SMA Negeri 1 Muara Bungo