TESIS

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN

BUDAYA LOKAL

SETYO KURNIAWAN NIM. 1316141513031

PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

TESIS

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN

BUDAYA LOKAL

SETYO KURNIAWAN NIM. 1316141513031

PROGRAM MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN

BUDAYA LOKAL

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Keperawatan (M.Kep) dalam Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan

Universitas Airlangga

SETYO KURNIAWAN NIM. 131614153031

PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Setyo Kurniawan NIM : 131614153031 Tanda Tangan :

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Airlangga Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Kurniawan NIM : 131614153031

Program Studi : Magister Keperawatan Departemen : Keperawatan Medikal Bedah Fakultas : Keperawatan

Jenis Karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Airlangga Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengembangan Model Tindakan Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis

Theory Planned Behaviour Dalam Konteks Kearifan Budaya Lokal”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan ini, maka Universitas Airlangga berhak untuk menyimpan, megalihmediakan/format, mengelola kedalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya Pada tanggal : 6 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

INCREASING DEVELOPMENT MODEL IN DISASTER NURSING RESPONSE BASED ON THEORY PLANNED BEHAVIOUR IN A LOCAL

WISDOM

EXECUTIVE SUMMARY

Disasters are a serious dysfunction that occurs in a society or community that results in widespread losses, whether material, economic or environmental losses that exceed the capabilities of affected communities (Yan et al., 2015). East Java is one of the areas in Indonesia with potential disasters that have the worst impact. The number of casualties, economic losses and environmental damage is not small. Pacitan regency is one of 38 districts in East Java Province which has huge potential of natural disasters. Earthquakes, landslides, the potential for tsunamis is a threat to residents around Pacitan regency. The last disaster that struck Pacitan was the flash flood that occurred on 28 November 2017, where as many as 1,879 people fled, 19 people died, 14 victims were struck by landslides. Nurses are part of the first responder in disaster management needs to be better prepared in caring for mass casualties (Wenji et al., 2014) including starting when finding victims, stabilizing to make referrals. However, the field is still found in the victim immediately evacuated without any optimal stabilization process. According to Labrague et al. (2016) a nurse needs to have knowledge and skills on disaster and disaster management. From interviews conducted on 8 September 2017 to 14 disaster nurses, 2 nurses working in referral hospitals stated that they had received unstable casualty referrals.

This research use cross sectional approach. The sample in this research is all nurse of Puskesmas of Pacitan Regency, then with technique of sampling non probability sampling with purposive sampling method so get 175 nurse of Puskesmas of Pacitan Regency as respondent in this research. Inclusion criteria used to select the sample include: 1). Minimum 2 years nurse stay in Pacitan area. 2). Nurses who have emergency emergency training certificates with AHA / ERC / ILCOR guidelines at least in 2005. 3). Nurse who already has a diploma of higher education nursing (minimum Diploma 3). Based on the Partial Least Square Test indicates that: 1). Personal factors affect the behavior toward behavioral with the value of parameter coefficient of 0.149 and the value of t = 2.182> 1.96. 2). Personal factors affect the Subjective Norm with the parameter coefficient value of 0.216 and the value of t = 2.248> 1.96. 3). Personal factors affect the Perceived Behavioral Control with parameter coefficient value of 0.315 and the value of t = 4.099> 1.96. 4). Social-culture factor related to attitude toward behavioral with parameter coefficient value 0,037 and value t = 0,714 <1,96. 5). Social-culture factor influenced Subjective Norm with parameter coefficient value 0,244 and value t = 3,207> 1,96. 6). Social-culture factor influenced Perceived Behavioral Control with parameter coefficient value 0,136 and t value = 2,034> 1,96. 7). Factor of information influence toward behavior toward behavioral with value of parameter coefficient 0,732 and value t = 17,268> 1,96. 8). Factor of information not related to Subjective Norm with coefficient value of parameter -0,057 and value t = 0,780 <1,96. 9). Factor of information not related to Perceived Behavioral Control with value of parameter coefficient 0,086 and value t = 1,102 <1,96. 10). attitude toward behavioral have an effect on Intension with parameter coefficient value 0,192 and value t = 3,356> 1,96. 11). Subjective Norm effect on Intension with parameter coefficient value 0,496 and t value = 6,561> 1,96. 12). Perceived Behavioral Control has no effect on Intension with coefficient parameter value 0,074 and value t = 1,174 <1,96. 13). Intension has no effect on behavior (Behavior) with value of parameter coefficient 0,109 and value t = 1,649 <1,96

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN

BUDAYA LOKAL RINGKASAN

Bencana adalah sebuah gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu masyarakat atau komunitas yang mengakibatkan kerugian yang meluas, baik kerugian material, ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat terdampak bencana (Yan et al., 2015). Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi bencana yang memiliki dampak terburuk. Jumlah korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang tidak sedikit. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi bencana alam yang sangat besar. Gempa bumi,tanah longsor, potensi terjadi tsunami adalah ancaman bagi penduduk di sekitar wilayah Kabupaten Pacitan. Bencana terakhir yang melanda Pacitan adalah banjir bandang yang terjadi tanggal 28 November 2017, di mana sebanyak 1.879 warga mengungsi, 19 orang meninggal, 14 korban tertimpa tanah longsor. Perawat merupakan bagian dari first responder dalam penanganan bencana perlu dipersiapkan dengan lebih baik dalam merawat korban massal (Wenji et al., 2014) termasuk mulai saat menemukan korban, melakukan stabilisasi hingga melakukan rujukan. Akan tetapi dilapangan masih di temukan korban segera di evakuasi tanpa ada proses stabilisasi yang optimal. Menurut Labrague et al., (2016) seorang perawat perlu memiliki pengetahuan dan skill mengenai bencana dan manajemen bencana. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tanggal 8 september 2017 terhadap 14 orang perawat bencana, 2 orang perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan menyatakan bahwa pernah menerima rujukan korban bencana yang masih belum stabil.

keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia (Leininger, 2002). Leinenger berpendapat bahwa kombinasi pengetahuan tentang pola praktik keperawatan transcultural dengan kemajuan tekhnologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan perawatan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perawat Puskesmas Kabupaten Pacitan, yang kemudian dengan tekhnik sampling non probability sampling dengan metode

purposive sampling sehinggadi dapatkan 175 orang perawat Puskesmas

Kabupaten Pacitan sebagai responden dalam penelitian ini. Kriteria inklusi yang digunakan untuk memilih sample antara lain: 1). Perawat yang minimal selama 2 tahun tinggal di wilayah Pacitan. 2). Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan kegawat daruratan dengan guideline AHA/ERC/ILCOR minimal tahun 2005. 3). Perawat yang telah memiliki ijazah pendidikan tinggi keperawatan (minimal Diploma 3). Berdasarkan Uji Partial Least Square menunjukkan bahwa : 1). Faktor personal berpengaruh terhadap attitude toward behavioral dengan nilai koefisiensi parameter 0,149 dan nilai t = 2,182 > 1,96. 2). Faktor personal berpengaruh dengan Subjective Norm dengan nilai koefisiensi parameter 0,216 dan nilai t = 2,248 > 1,96. 3). Faktor personal berpengaruh pada Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,315 dan nilai t = 4,099 > 1,96. 4). Faktor social-culture berhubungan dengan attitude toward behavioral dengan nilai koefisien parameter 0,037 dan nilai t = 0,714 < 1,96. 5). Faktor social-culture berpengaruh terhadap Subjective Norm dengan nilai koefisien parameter 0,244 dan nilai t = 3,207 > 1,96. 6). Faktor social-culture berpengaruh terhadap Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,136 dan nilai t = 2,034 > 1,96. 7). Faktor information berpengaruh terhadap attitude toward behavioral dengan nilai koefisien parameter 0,732 dan nilai t = 17,268 >1,96. 8). Faktor information tidak berhubungan dengan Subjective Norm dengan nilai koefisien parameter -0,057 dan nilai t = 0,780 < 1,96. 9). Faktor information tidak berhubungan dengan Perceived Behavioral Control dengan nilai koefisien parameter 0,086 dan nilai t = 1,102 < 1,96. 10). attitude toward behavioral berpengaruh pada Intension dengan nilai koefisien parameter 0,192 dan nilai t = 3,356 > 1,96. 11). Subjective Norm berpengaruh terhadap Intension dengan nilai koefisien parameter 0,496 dan nilai t = 6,561 > 1,96. 12). Perceived Behavioral Control tidak berpengaruh terhadap Intension dengan nilai koefisien parameter 0,074 dan nilai t = 1,174 < 1,96. 13). Intension tidak ada pengaruh terhadap perilaku (Behaviour) dengan nilai koefisien parameter 0,109 dan nilai t = 1,649 < 1,96

INCREASING DEVELOPMENT MODEL IN DISASTER NURSING RESPONSE BASED ON THEORY PLANNED BEHAVIOUR IN A LOCAL

WISDOM

ABSTRACT

Introduction: Disaster is a serious dysfunction that occurs in a society or

community that results in widespread losses with many victims. Various efforts continue to be made to develop the ability of human resources in the face of disaster. Actually on real disaster situations still found the victim immediately brought to definitive care without optimal stabilization process. So there is found many DOA (Death On arrival) when the victims comes to intra hospital. The purpose of this study is to validate the model hypothesis that influences the behavior of the disaster response nurses. Method: This study used cross-sectional

design. 175 nurses in Pacitan, Indonesia follow this study by purposive sampling. The data taken are the factors that influence behavior on Theory Planned Behavior and local cultural wisdom. Result and Analysis: Significantly personal factors

relate to attitude (t=2.182), Information relates to attitude (t=17.268), social culture is not related to attitude (t = 0.714), intension is not related to behavior (t = 1.649). Discussion and Conclusion: Personal factors and information obtained

affect a person to behave and have an intention in disaster response, but ultimately not necessarily someone willing to take disaster response measures in accordance with the intention. This is become principal and to be background factor on SPGDT (General Emergency Life Support)

PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN TINDAKAN KEPERAWATAN DALAM TANGGAP BENCANA BERBASIS TPB (THEORY PLANNED BEHAVIOUR) DALAM KONTEKS KEARIFAN

BUDAYA LOKAL

ABSTRAK

Introduction: Bencana merupakan gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu

masyarakat atau komunitas yang mengakibatkan kerugian yang meluas dengan angka korban tidak bisa dikatakan sedikit. Bermacam upaya terus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana. Akan tetapi masih di temukan korban segera di bawa tanpa proses stabilisasi optimal. Dan pada situasi nyata bencana masih di dapatkan angka DOA (Death On Arrival) ketika korban masuk ke dalam fase intra hospital. Tujuan dari penelitian ini adalah memvalidasi hipotesis model yang mempengaruhi perilaku perawat tanggap bencana. Method: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional. 175 orang perawat se Kabupaten Pacitan di pilih dengan purposive sampling. Data yang diambil adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pada Theory Planned Behavior dan kearifan budaya lokal. Result and Analysis:

Secara signifikan faktor personal berhubungan dengan attitude (nilai t=2,182), Informasi berhubungan dengan attitude (nilai t=17,268), sosial culture tidak berhubungan dengan attitude (nilai t=0,714), intension tidak berhubungan dengan behavior (t=1,649). Discussion and Conclusion: faktor personal dan informasi

yang didapatkan mempengaruhi seseorang untuk bersikap dan memiliki suatu niat dalam tanggap bencana, akan tetapi pada akhirnya belum tentu seseorang mau melakukan tindakan tanggap bencana sesuai dengan niatnya. Situasi ini yang menjadi prinsip latar belakang dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR ... i

SAMPUL DALAM... ii

PRASYARAT GELAR ... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS ... iv

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS ... v

LEMBAR PENGESAHAN TESIS ... vi

KATA PENGANTAR... vii

PERSETUJUAN PUBLIKASI ... ix

EXECUTIVE SUMMARY ... x

DAFTAR SINGKATAN... xxiv

BAB 1 PENDAHULUAN... 1

2.1.2 Sikap (Attitude toward behavioral)... 10

2.1.3 Subjective Norm ... 13

2.1.4 Perceived Behavioral Control ... 14

2.1.5 Variabel Lain Yang Mempengaruhi ... 16

2.2 Perilaku ... 19

2.2.1 Faktor Yang Mempengaruhi terbentuknya Perilaku... 20

2.2.2 Domain Perilaku Kesehatan ... 22

2.3 Definisi Bencana... ... 28

2.3.1 Jenis-jenis Bencana Alam ... 29

2.3.2 Disaster Management ... 33

2.3.3 Peran Perawat Dalam Bencana ... 36

2.3.4 Religiusitas dan Bencana... 37

2.4.1 Konsep Transkultural ... 40

2.4.2 Peran dan Fungsi Keperawatan Transkultural ... 42

2.4.3 Kearifan Budaya Lokal Pacitan ... 43

2.5 Keaslian Penelitian ... 47

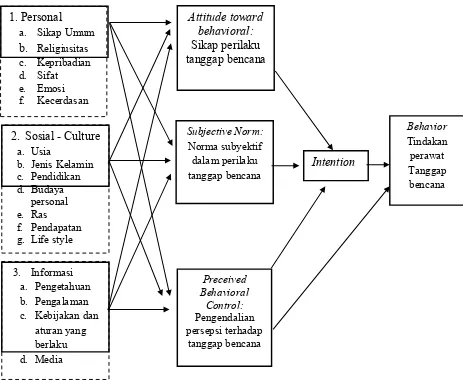

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL... 55

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian... 55

3.2 Hipotesis Penelitian... 57

BAB 4 METODE PENELITIAN... 59

4.1 Desain Penelitian... 59

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Sampling 4.2.1 Populasi... 59

4.2.2 Sampel dan Besar Sample... 59

4.2.3 Teknik Sampling... 60

4.3 Variabel Penelitian 4.3.1 Variabel Independen... 60

4.3.2 Variabel Dependen... 61

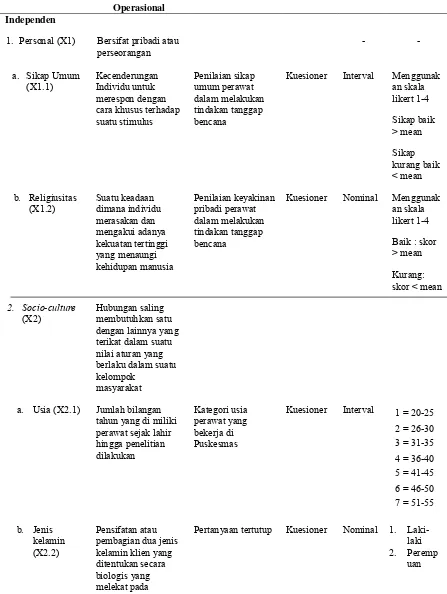

4.4 Definisi Operasional... 62

4.5 Instrumen Penelitian ... ... 64

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas ... 65

4.7 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data Penelitian... 66

4.8 Prosedur Pengumpulan Data………. 66

4.9 Kerangka Kerja Penelitian... 68

4.10 Analisis Data... 69

4.11 Pengujian Hipotesis... 70

4.12 Etika Penelitian... 71

BAB 5 HASIL PENELITIAN ... 7

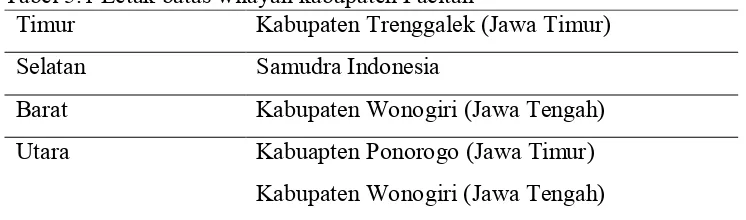

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ... 7

5.1.1 Geografi ... 7

5.1.2 Topografi dan Iklim ... 7

5.1.3 Kependudukan ... 7

5.1.4 Wilayah Peka Bencana dan Wilayah Kritis... 7

5.1.5 Sarana Kesehatan ... 7

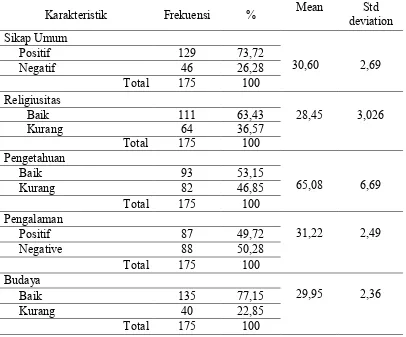

5.2. Karakteristik Responden Penelitian ... 5.2.1 Socio-Cultur Responden... 5.2.2 Karakteristik Faktor Latar Belakang ... 8

5.2.3 Karakteristik Faktor Pembentuk Sikap ... 8

5.2.4 Karakteristik Faktor Pembentuk Perilaku ... 8

5.3.Analisis Inferensial Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behavior ... 8

5.3.1 Evaluasi Model Pengukuran atau outer model ... 8

5.3.2 Pengujian Model Struktural atau inner model ... 8

5.3.3 Pengujian Hipotesis... 8

5.4.Hasil Focus Grup Discussion (FGD) ... 9

BAB 6 PEMBAHASAN ... 9

6.1. Pengaruh Faktor Personal Terhadap Attitude Toward Behavioral pada Tindakan Perawat Tanggap Bencana ... 9

6.2. Pengaruh Faktor Personal Terhadap Subjective Norm pada Tindakan Perawat Tanggap Bencana ... 9

6.3. Pengaruh faktor personal dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 9

6.4. Pengaruh faktor Social-culture dengan attitude toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana ... 6.5. Pengaruh Social-culture dengan Subjective Norm dalam perilaku tanggap bencana ... 10

6.6. Pengaruh Social-culture dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 10

6.7. Pengaruh Information dengan attitude toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana ... 10

6.8. Pengaruh Information dengan Subjective Norm dalam perilaku tanggap bencana……… 10

6.9. Pengaruh Information dengan Perceived Behavioral Control dalam perilaku tanggap bencana ... 10

6.10. Pengaruh attitude toward behavioral terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 10 6.11. Pengaruh Subyektive Norm terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 11

6.12. Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Intension dalam perilaku tanggap bencana ... 11

6.13. Pengaruh Intension terhadap perilaku (Behaviour) tanggap bencana ... 11

6.14. Temuan Penelitian ... 11

6.15. Keterbatasan Penelitian ... 12

BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN ... 12

7.1 Simpulan ... 12

7.2 Saran ... 12

DAFTAR PUSTAKA ... 12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Keaslian Penelitian... 46 Tabel 4.1 Variabel Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan

Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned

Behaviour Dalam Konteks Kearifan Budaya

Lokal... 61

Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour Dalam Konteks Kearifan

Budaya Lokal... 62

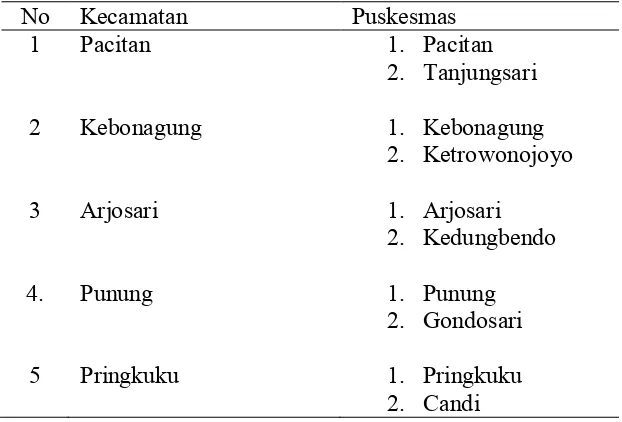

Tabel 5.1 Letak batas wilayah kabupaten Pacitan………... 74 Tabel 5.2 Distribusi Puskesmas di wilayah Kabupaten Pacitan……….. 77 Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik

Sosio-Culture……… 79

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan karakteristik personal (Sikap umum, Religiusitas) Informasi (Pengetahuan, Pengalaman, Budaya)………... 80 Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan attitude toward

behavioral, subyektive norm, perceived behavioral control

……… 81

Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan Intension dan

Behavior……….………. 82

Tabel 5.7 Perhitungan measuremen model (outer model) pada Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di Kabupaten Pacitan………. 84 Tabel 5.8 Perhitungan measuremen model (inner model) pada Model

Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di Kabupaten Pacitan …………... 86 Tabel 5.9 Hasil perhitungan uji t (T-Test) pada Model Peningkatan

Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory

Planned Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di

Tabel 5.10 Goodness of fit (GoF) pada Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned

Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di

Kabupaten Pacitan……….. 90 Tabel 5.19 Hasil FGD pada Model Peningkatan Tindakan

Keperawatan Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned

Behaviour dalam konteks kearifan budaya lokal di

DAFTAR GAMBAR

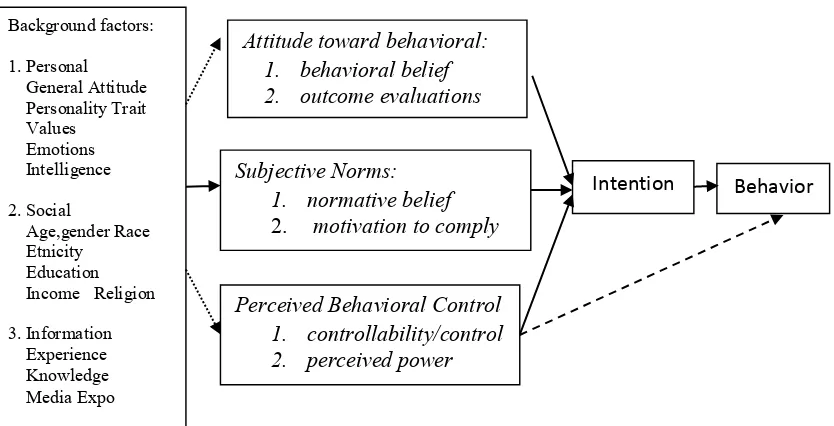

Gambar 2.1 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 2005)... 8

Gambar 2.2 Model Konsep Teori Transkultural (Leineinger, 2002)…….. 42

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan Berbasis Theory Planned Behaviour, Transkultural Model, dan Culture, Context and

Behaviour... 55

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengembangan Model Peningkatan Tindakan Keperawatan dalam Tanggap Bencana Berbasis Theory Planned Behaviour dalam Konteks Kearifan Budaya Lokal………... 68

Gambar 5.1 Measurement model (outer model)………. 83

Gambar 5.2 Measurement model (inner model)………. 85

Gambar 5.3 Structural model (Pengujian hipotesis)……… 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Lampiran 1 : Inform Consent………..………... 1

Lampiran 2 : Kuesioner Background Faktor………... 2

Lampiran 3 : Kuesioner Sikap Umum……….. 3

Lampiran 4 : Kuesioner Religiusitas………... 4

Lampiran 5 : Kuesioner Pengetahuan………... 5

Lampiran 6 : Kuesioner Sikap Terhadap Tindakan Tanggap Bencana… 7

Lampiran 7 : Kuesioner Pengalaman……… 9

Lampiran 8 : Kuesioner Norma Subyektif……….. 10

Lampiran 9 : Kuesioner Perceived Behavioral Control……….. 11

Lampiran 10 : Kuesioner Intensi……… 12

Lampiran 11 : Kuesioner Budaya……….. 13

Lampiran 12 : Lembar Observasional……….. 14

Lampiran 13 : Panduan Teknis FGD……… 15

Lampiran 14 : Keterangan Lolos Kaji Etik……….. 21

Lampiran 15 : Rekomendasi Penelitian... 22

Lampiran 16 : Modul Peningkatan Tindakan Keperawatan Tanggap Bencana

DAFTAR SINGKATAN

3 A : Amankan diri, Amankan lingkungan, Amankan korban

AHA : American Heart Association

ATLS : Advance Trauma Life Support

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ERC : European Resuscitation Council

FGD : Focus Group Discussion

ICN : International Council of Nursing

IGD : Instalasi Gawat Darurat

ILCOR : The International Liaison Committee On Resuscitation

PBC : Perceived Behavioral Control

PLS : Partial Least Square

SAR : Search And Rescue

SN : Subyektive Norm

SPGDT : Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

TPB : Theory of Planned Behaviour

TRA : Theory Reaction of Action

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Badan Kesehatan Dunia WHO, mendefinisikan bahwa bencana adalah

sebuah gangguan fungsi serius yang terjadi di suatu masyarakat atau komunitas

yang mengakibatkan kerugian yang meluas, baik kerugian material, ekonomi atau

lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat terdampak bencana (Yan et

al., 2015). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mencatat

bahwa selama tahun 2016 terdapat 2.342 kejadian bencana di Indonesia, naik 35%

jika dibandingkan dengan jumlah bencana pada tahun 2015. Dari jumlah tersebut,

sebanyak 92% adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir,

longsor dan puting beliung. Selama tahun 2016 telah terjadi 766 bencana banjir,

612 longsor, 669 puting beliung, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran

hutan dan lahan, 13 gempa, tujuh gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan

abrasi. Dampak yang ditimbulkan bencana telah menyebabkan 522 orang

meninggal dunia dan hilang, 3,05 juta jiwa mengungsi dan menderita, 69.287 unit

rumah rusak dimana 9.171 rusak berat, 13.077 rusak sedang, 47.039 rusak ringan,

dan 2.311 unit fasilitas umum rusak. (www.bbc.com).

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi

bencana yang memiliki dampak terburuk. Jumlah korban kematian, luka-luka,

kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan tidak bisa dikatakan sedikit.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Propinsi Jawa

Kedaruratan dan Logistik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

wilayah Pacitan yang dikutip dari Radar Madiun tanggal 6 Agustus 2016, mulai

bulan Januari hingga bulan Juli ada sekitar 326 kejadian bencana, seperti gempa

bumi dan tanah longsor. Akan tetapi dari situs BPBD Pacitan dan situs Dinas

Kesehatan Kabupaten Pacitan tidak di sebutkan data jumlah korban luka-luka dan

meninggal. Pada tanggal 28 November 2017 telah terjadi banjir besar yang

melanda wilayah Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil Press Release yang di

umumkan oleh BPBD Pacitan per tanggal 30 November 2017 di dapatkan data

sebanyak 1.879 warga mengungsi yang tersebar di 8 titik pengungsian, 19 orang

meninggal di mana 5 diantaranya karena terseret arus banjir, 14 korban tertimpa

tanah longsor, 5 orang sedang dalam proses pencarian oleh tim penyelamat.

Bermacam upaya terus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan

sumber daya manusia dalam menghadapi bencana, akan tetapi tingginya angka

korban kejadian bencana tidak dapat di hindari. Perawat sebagai salah satu bagian

dari first responder dalam penanganan bencana perlu dipersiapkan dengan lebih

baik dalam merawat korban massal (Wenji et al., 2014) termasuk mulai saat

menemukan korban, melakukan stabilisasi hingga melakukan rujukan. Akan tetapi

dilapangan masih di temukan situasi bahwa korban yang ditemukan segera di

bawa tanpa ada proses stabilisasi yang optimal. Menurut Labrague et al., (2016)

seorang perawat perlu memiliki pengetahuan dan skill mengenai bencana dan

manajemen bencana.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tanggal 8 september 2017

terhadap 14 orang perawat bencana, 3 orang perawat menjawab korban harus

bencana dengan memberikan oksigen menggunakan nasal, pasang cairan infus,

hentikan perdarahan semampunya lalu korban segera dirujuk secepatnya.

Sedangkan 2 orang perawat lainnya yang bekerja di rumah sakit rujukan

menyatakan bahwa pernah menerima korban bencana yang masih belum stabil

saat dirujuk ke IGD Rumah Sakit.

Keperawatan sebagai bagian dari first responder dituntut untuk selalu siap

sedia memberikan keilmuan dan keterampilan terkait bencana dan manajemen

bencana untuk memberikan pertolongan kepada setiap yang membutuhkan dalam

keadaan apapun termasuk dalam situasi tanggap bencana (Baack and Alfred,

2013). Menurut Martinsen dalam Alligood, (2014), seorang perawat memiliki

tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk

membantu orang lain sebagai sesama manusia dalam berbagai kondisi baik saat

sedang dalam tugas sebagai profesional maupun sedang tidak dalam tugas

profesional termasuk dalam situasi bencana. Pelaksanaan tindakan keperawatan

pada situasi tanggap bencana memiliki tantangan tersendiri. Berbagai macam

dinamika yang terjadi saat bencana, karakteristik masing-masing individu

perawat, serta pengalaman positif maupun negatif, emosi termasuk rasa bangga,

takut, komitmen ikut mempengaruhi bagaimana tindakan keperawatan diberikan.

(Hammad et al., 2012).

Sebagai upaya meningkatkan tindakan keperawatan pada saat response

bencana, maka perlu adanya suatu pengembangan model aplikatif tentang

peningkatan kemampuan tindakan keperawatan perilaku tanggap bencana. Theory

of Planned Behavior mempunyai dasar pendekatan beliefs yang membentuk niat

Dengan pembentukan sebuah model yang berbasis Theory of Planned Behavior

diharapkan tim perawat tanggap bencana dan seluruh perawat khususnya di

wilayah Kabupaten pacitan di harapkan mampu meningkatkan kemampuan

tindakan dalam menolong korban bencana. Sehingga angka korban bencana yang

selamat diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.

1. 2 Rumusan Masalah

Bagaimana model pendekatan Theory of Planned Behavior terhadap

peningkatan tindakan keperawatan tanggap bencana dalam konteks kearifan

budaya lokal di Kabupaten Pacitan.

1.3Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan umum

Mengembangkan model peningkatan tindakan keperawatan tanggap

bencana berbasis Theory of Planned Behavior dalam konteks kearifan budaya

lokal di wilayah Kabupaten Pacitan.

1.3.2 Tujuan khusus

1 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap attitude

toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana

2 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap subjective

Norm dalam perilaku tanggap bencana

3 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (personal) terhadap perceived

behavioral control dalam perilaku tanggap bencana

4 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap attitude

5 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap

subjective norm dalam perilaku tanggap bencana

6 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (social-culture) terhadap

perceived behavioral control dalam perilaku tanggap bencana

7 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap attitude

toward behavioral dalam perilaku tanggap bencana

8 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap

subjective norm dalam perilaku tanggap bencana

9 Menganalisis hubungan faktor latar belakang (information) terhadap perceived

behavioral control dalam perilaku tanggap bencana

10 Menganalisis hubungan attitude toward behavioral terhadap intension dalam

perilaku tanggap bencana

11 Menganalisis hubungan subyektive norm terhadap intension dalam perilaku

tanggap bencana

12 Menganalisis hubungan perceived behavioral control terhadap intension

dalam perilaku tanggap bencana

13 Menganalisis hubungan perceived behavioral control terhadap perilaku

(behaviour) dalam perilaku tanggap bencana

14 Menganalisis hubungan intension terhadap perilaku (behaviour) tanggap

1.4Manfaat Penelitian 1.4.1 Teoritis

Hasil penyusunan model tindakan keperawatan tanggap bencana berbasis

Theory of Planned Behavior sebagai kerangka pemikiran dan rujukan dalam

pengembangan Ilmu Keperawatan pada tanggap bencana.

1.4.2 Praktis

Hasil penyusunan model ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan

ataupun masukan dalam upaya meningkatkan keilmuan perawat tanggap bencana

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku yang direncanakan (Theory of Planned Behavior) yang

disingkat dengan TPB pertama kali di usulkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985

melalui artikelnya “from intension to behaviour”, teori ini merupakan

pengembangan lebih lanjut dari TRA (Theory Reaction Action) yang di usulkan

bersama oleh Martin Fisbein dan Icek Ajzen pada tahun1980. Seperti pada teori

TRA, faktor inti dari TPB adalah niat individu dalam melakukan perilaku tertentu.

Niat diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku.

Secara umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku maka semakin

besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan (Ajzen, 1991).

Ajzen (1991) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu

persepsi terhadap pengendalian yang dapat dilakukan (perceived behavioral

control). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang

dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain,

dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh

sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol

yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol

Gambar 2.1 The Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005),

Theory of Planned Behavior mempunyai dasar pendekatan beliefs yang

membentuk niat (intention) dan mendorong individu untuk menampilkan atau

melakukan suatu perilaku tertentu. Beliefs dipengaruhi oleh beberapa faktor latar

belakang individu, antara lain yaitu faktor personal yang meliputi (nilai, emosi,

dan kognisi), faktor sosial yang meliputi (usia, jenis kelamin, ras, budaya,

pendapatan, dan agama), serta faktor referensi/informasi yang meliputi

(pengetahuan, pengalaman, dan media) (Ajzen, 2005)

Theory of Planned Behavior (TPB) menyampaikan bahwa perilaku yang

ditampilkan oleh individu timbul karena adanya intensi/niat untuk berperilaku.

1) behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu

perilaku (beliefs strength) dan evaluasi atas hasil tersebut (outcome

evaluation)

2) normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain

(normative beliefs) dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut

(motivation to comply)

3) control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control

beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung

dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Hambatan

yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari

dalam diri sendiri maupun dari lingkungan .

Secara berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku

positif atau negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang

dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subjektif (subjective norm)

dan control beliefs menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol

perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002) dalam (Nursalam, 2015).

2.1.1 Intensi

Dikutip dari (Nursalam, 2015), Ajzen (1988, 1991) mengungkapkan

bahwa intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan

mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk

melakukan sebuah perilaku. Selain itu intensi (niat) dapat di definisikan sebagai

seseorang berperilaku karena faktor keinginan, kesengajaan atau karena memang

sudah direncanakan. Niat berperilaku (behavioral intention) masih merupakan

suatu keinginan atau rencana. Dalam hal ini, niat belum merupakan perilaku,

sedangkan perilaku (behavior) adalah tindakan nyata yang dilakukan.

Intensi merupakan faktor motivasional yang memiliki pengaruh pada

perilaku, sehingga orang dapat mengharapkan orang lain berbuat sesuatu

berdasarkan intensinya (Ajzen 1988, 1991). Pada umumnya, intensi memiliki

korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk

meramalkan perilaku.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1985), intensi diukur dengan sebuah

prosedur yang menempatkan subjek di suatu dimensi probabilitas subjektif yang

melibatkan suatu hubungan antara dirinya dengan tindakan. Menurut Theory of

Planned Behavior, intensi memiliki 3 determinan, yaitu: sikap, norma subjektif,

dan kendala-perilaku-yang-dipersepsikan (Ajzen, 1988). Pengukuran intensi dapat

digolongkan ke dalam pengukuran belief. Sebagaimana pengukuran belief,

pengukuran intensi terdiri atas 2 hal, yaitu pengukuran isi (content) dan kekuatan

(strength). Isi dari intensi diwakili oleh jenis tingkah laku yang akan diukur,

sedangkan kekuatan responsnya dilihat dari rating jawaban yang diberikan

responsden pada pilihan skala yang tersedia. Contoh pilihan skalanya adalah

mungkin-tidak mungkin dan setuju-tidak setuju.

2.1.2 Sikap (Attitude toward behavioral)

Dikutip dari (Nursalam, 2015), menurut Ajzen (2005) sikap merupakan

besarnya perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek (favorable) atau

dan Chaiken (1993) dalam Aiken (2002) mendefinisikan sikap sebagai

kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi suatu

identitas dalam derajat suka dan tidak suka. Sikap dipandang sebagai sesuatu yang

afektif atau evaluatif. Konsep sentral yang menentukan sikap adalah belief.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1985), belief merepresentasikan pengetahuan yang

dimiliki seseorang terhadap suatu objek, di mana belief menghubungkan suatu

objek dengan beberapa atribut. Kekuatan hubungan ini diukur dengan prosedur

yang menempatkan seseorang dalam dimensi probabilitas subjektif yang

melibatkan objek dengan atribut terkait. Menurut Fishbein dan Ajzen (1985),

sikap seseorang terhadap suatu objek sikap dapat diestimasikan dengan

menjumlahkan hasil kali antara evaluasi terhadap atribut yang diasosiasikan pada

objek sikap (belief evaluation) dengan probabilitas subjektifnya bahwa suatu

objek memiliki atau tidak memiliki atribut tersebut (behavioral belief). Atau

dengan kata lain, dalam theory of planned behavior sikap yang dimiliki seseorang

terhadap suatu tingkah laku dilandasi oleh belief seseorang terhadap konsekuensi

(outcome) yang akan dihasilkan jika tingkah laku tersebut dilakukan (outcome

evaluation) dan kekuatan terhadap belief tersebut (belief strength). Belief adalah

pernyataan subjektif seseorang yang menyangkut aspek-aspek yang dapat

dibedakan tentang dunianya, yang sesuai dengan pemahaman tentang diri dan

lingkungannnya (Ajzen, 2005).

Dikaitkan dengan sikap, belief mempunyai tingkatan atau kekuatan yang

berbeda beda, yang disebut dengan belief strength. Kekuatan ini berbeda-beda

pada setiap orang dan kuat lemahnya belief ditentukan berdasarkan persepsi

(Fishbein & Ajzen, 1975). Sebagai salah satu komponen dalam rumusan intensi,

sikap terdiri atas belief dan evaluasi belief Fishbein & Ajzen, 1975 dalam Ismail

& Zain, 2008), seperti rumus berikut ini:

Berdasarkan rumus di atas, sikap terhadap perilaku tertentu (AB)

didapatkan dari penjumlahan hasil kali antara kekuatan belief terhadap outcome

yang dihasilkan (bi) dengan evaluasi terhadap outcome (ei). Dengan kata lain,

seseorang yang percaya bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan sebuah

outcome yang positif, maka ia akan memiliki sikap yang positif. Begitu juga

sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan suatu

tingkah laku akan menghasilkan outcome yang negatif, maka seseorang tersebut

juga akan memiliki sikap yang negative terhadap perilaku tersebut.

Pengukuran sikap tidak bisa didapatkan melalui pengamatan langsung,

melainkan harus melalui pengukuran respons. Pengukuran sikap ini didapatkan

dari interaksi antara belief content- outcome evaluation dan belief strength. Belief

seseorang mengenai suatu objek atau tindakan dapat dimunculkan dalam format

respons bebas dengan cara meminta subjek untuk menuliskan karakteristik,

kualitas dan atribut dari objek atau konsekuensi tingkah laku tertentu. Fishbein &

Ajzen menyebutnya dengan proses elisitasi. Elisitasi digunakan untuk

menentukan belief utama (salient belief ) yang akan digunakan dalam penyusunan

2.1.3 Subjective Norm

Dikutip dari (Nursalam, 2015), Norma subjektif merupakan kepercayaan

seseorang mengenai persetujuan orang lain terhadap suatu tindakan (Ajzen, 1988),

atau persepsi individu tentang apakah orang lain akan mendukung atau tidak

terwujudnya tindakan tersebut. Norma subjektif adalah pihak-pihak yang

dianggap berperan dalam perilaku seseorang dan memiliki harapan pada orang

tersebut, dan sejauh mana keinginan untuk memenuhi harapan tersebut. Jadi,

dengan kata lain bahwa norma subjektif adalah produk dari persepsi individu

tentang belief yang dimiliki orang lain. Orang lain tersebut disebut referent, dan

dapat merupakan orang tua, sahabat, atau orang yang dianggap ahli atau penting.

Terdapat dua faktor yang memengaruhi norma subjektif: normative belief, yaitu

keyakinan individu bahwa referent berpikir ia harus atau harus tidak melakukan

suatu perilaku dan motivation to comply, yaitu motivasi individu untuk memenuhi

norma dari referent tersebut.

Rumusan norma subjektif pada intensi perilaku tertentu, dirumuskan

sebagai berikut (Fishbein & Ajzen, 1975):

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dikatakan bahwa norma subjektif

adalah persepsi seseorang terhadap orang-orang yang dianggap penting bagi

dirinya untuk berperilaku atau tidak berperilaku tertentu, dan sejauhmana

umum dapat ditentukan oleh harapan spesifik yang dipersepsikan seseorang, yang

merupakan referensi (anjuran) dari orang-orang yang di sekitarnya dan oleh

motivasi untuk mengikuti referensi atau anjuran tersebut.

Berdasarkan rumus di atas, norma subjektif (SN) didapatkan dari hasil

penjumlahan hasil kali normative belief tentang tingkah laku i (bi) dan dengan

motivation to comply/ motivasi untuk mengikutinya (mi). Dengan kata lain bahwa,

seseorang yang yang memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok yang

cukup berpengaruh terhadapnya (referent) akan mendukung ia untuk melakukan

tingkah laku tersebut, maka hal ini akan menjadi tekanan sosial untuk seseorang

tersebut melakukannya. Sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa orang lain yang

berpengaruh padanya tidak mendukung tingkah laku tersebut, maka hal ini

menyebabkan ia memiliki norma subjektif untuk tidak melakukannya.

Pengukuran norma subjektif sesuai dengan antesedennya, yaitu

berdasarkan 2 skala: normative belief dan motivation to comply. Maka

pengukurannya juga diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian keduanya. Norma

subjektif sama halnya dengan sikap, belief tentang pihak-pihak yang mendukung

atau tidak mendukung didapatkan dari hasil elisitasi untuk menentukan belief

utamanya.

2.1.4 Precieved Behavioral Control

Dikutip dari (Nursalam, 2015), kendali-perilaku-yang-dipersepsikan

(perceived behavior control) merupakan persepsi terhadap mudah atau sulitnya

sebuah perilaku dapat dilaksanakan. Variabel ini diasumsikan merefleksikan

pengalaman masa lalu, dan mengantisipasi halangan yang mungkin terjadi

tentang kemudahan atau kesulitan untuk berperilaku tertentu. Terdapat dua

asumsi mengenai kendali perilaku yang dipersepsikan. Pertama, kendali perilaku

yang dipersepsikan diasumsikan memiliki pengaruh motivasional terhadap

intensi. Individu yang meyakini bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk

berperilaku, tidak akan memiliki intensi yang kuat, meskipun ia bersikap positif,

dan didukung oleh referents (orang-orang di sekitarnya) (Ajzen 1988). Kedua,

kendali-perilaku yang-dipersepsikan memiliki kemungkinan untuk memengaruhi

perilaku secara langsung, tanpa melalui intensi, karena ia merupakan substitusi

parsial dari pengukuran terhadap kendali aktual (Ajzen, 1988).

Perceived behavioral control sama dengan kedua faktor sebelumnya yaitu

dipengaruhi juga oleh beliefs. beliefs yang dimaksud adalah tentang ada/ hadir

dan tidaknya faktor yang menghambat atau mendukung performa tingkah laku

(control belief ). Berikut adalah rumus yang menghubungkan antara perceived

behavioral control dan control belief:

Kendali perilaku yang dipersepsikan/PBC didapat dengan menjumlahkan

hasil kali antara keyakinan mengenai mudah atau sulitnya suatu perilaku

dilakukan (control belief) dan kekuatan faktor i dalam memfasilitasi atau

menghambat tingkah laku (power belief). Dengan kata lain, semakin besar

persepsi seseorang mengenai kesempatan dan sumber daya yang dimiliki (faktor

semakin besar perceived behavioral control yang dimiliki seseorang. Pengukuran

perceived behavioral control yang dapat dilakukan hanyalah mengukur persepsi

individu yang bersangkutan terhadap kontrol yang ia miliki terhadap beberapa

faktor penghambat atau pendukung tersebut. Beberapa faktor yang dipersepsi

sebagai penghambat atau pendorong tersebut didapatkan dari proses elisitasi untuk

mendapatkan belief yang utama.

2.1.5 Variabel Lain yang Mempengaruhi

Dikutip dari (Nursalam, 2015), menurut Ajzen, 2005 dalam Ramadhani,

2009 bahwa variabel lain yang memengaruhi intensi selain beberapa faktor utama

tersebut (sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan PBC), yaitu variabel yang

memengaruhi atau berhubungan dengan belief. Beberapa variabel tersebut dapat

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Faktor personal

Faktor personal adalah sikap umum seseorang terhadap sesuatu, sifat

kepribadian (personality traits), nilai hidup (values), emosi, dan

kecerdasan yang dimilikinya.

2. Faktor sosial

Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (gender), etnis,

pendidikan, penghasilan, dan agama.

a) Usia

Secara fisiologi pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat

digambarkan dengan pertambahan usia. Pertambahan usia

diharapkan terjadi pertambahan kemampuan motorik sesuai dengan

seseorang pada titik tertentu akan mengalami kemunduran akibat

faktor degeneratif. Umur adalah rentang kehidupan yang diukur

dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun

sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa

lanjut > 60 tahun. Umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang

dihitung sejak dilahirkan. Usia yang lebih tua umumnya lebih

bertanggung jawab dan lebih teliti dibanding usia yang lebih muda.

Hal ini terjadi kemungkinan karena yang lebih muda kurang

berpengalaman. Menurut umur/usia berkaitan erat dengan tingkat

kedewasaan atau maturitas seseorang. Kedewasaan adalah tingkat

kedewasaan teknis dalam menjalankan tugas-tugas, maupun

kedewasaan psikologis. Azjen (2005) menyampaikan bahwa pekerja

usia 20-30 tahun mempunyai motivasi kerja relatif lebih rendah

dibandingkan pekerja yang lebih tua, karena pekerja yang lebih

muda belum berdasar pada landasan realitas, sehingga pekerja muda

lebih sering mengalami kekecewaan dalam bekerja. Hal ini dapat

menyebabkan rendahnya kinerja dan kepuasan kerja, semakin lanjut

usia seseorang maka semakin meningkat pula kedewasaan teknisnya,

serta kedewasaan psikologisnya yang akan menunjukkan

kematangan jiwanya. Usia semakin lanjut akan meningkatkan pula

kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan, mengendalikan

emosi, berpikir rasional, dan toleransi terhadap pandangan orang lain

b) Jenis Kelamin

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat

pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin

laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar

berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki

jakun (adam’s apple) dan memproduksi sperma. Sedangkan

perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk

melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai

alat menyusui.

c) Pendidikan

Azjen (2006) menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan

seseorang akan memengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhannya

sesuai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda

yang pada akhirnya memengaruhi motivasi kerja seseorang. Dengan

kata lain bahwa pekerja yang mempunyai latar belakang pendidikan

tinggi akan mewujudkan motivasi kerja yang berbeda dengan

pekerja yang berlatar belakang pendidikan rendah. Latar belakang

pendidikan memengaruhi motivasi kerja seseorang. Pekerja yang

berpendidian tinggi memiliki motivasi yang lebih baik karena telah

memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dibandingkan

dengan pekerja yang memiliki pendidikan yang rendah. Menurut

seseorang akan dapat meningkatkan kematangan intelektual

sehingga dapat membuat keputusan dalam bertindak.

3. Faktor informasi

Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan dan ekspose pada

media. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yaitu: indra

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang

lain, media massa maupun lingkungan.

Variabel-variabel dalam background factor ini memengaruhi belief dan

pada akhirnya berpengaruh juga pada intensi dan tingkah laku. Keberadaan faktor

tambahan ini memang masih menjadi pertanyaan empiris mengenai seberapa jauh

pengaruhnya terhadap belief, intensi dan tingkah laku. Namun, faktor ini pada

dasarnya tidak menjadi bagian dari TPB (Theory Planned Behaviour) yang

dikemukakan oleh Ajzen, melainkan hanya sebagai pelengkap untuk menjelaskan

lebih dalam determinan tingkah laku manusia

2. 2 Perilaku

Perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktifitas, gabungan gerakan,

tanggapan, atau jawaban yang dilakukan seseorang seperti proses berpikir,

bekerja, hubungan seks, dan sebagainya. Notoatmodjo (1992) mendefenisikan

perilaku sebagai totalitas dari penghayatan dan aktivitas yang memengaruhi

totalitas respon, semua respon juga sangat tergantung pada karakteristik

seseorang (Pieter and Lubis, 2010).

Menurut (Notoatmodjo, 2010) perilaku merupakan hasil hubungan antara

perangsang (stimulus) dan tanggapan (respon) dan respons. Perilaku kesehatan

adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan

dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta

lingkungan.

2.2.1 Faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku

Menurut (Pieter and Lubis, 2010), perilaku dipengaruhi oleh lima faktor

antara lain :

1. Emosi

Emosi adalah reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau

perubahan-perubahan secara mendalam dan hasil pengalaman dari

rangsangan eksternal dan keadaan fisiologis. Emosi menyebabkan seseorang

terangsang untuk memahami objek atau perubahan yang disadari sehingga

memungkinkannya untuk mengubah sikap atau perilakunya. Bentuk-bentuk

emosi yang berhubungan dengan perubahan perilaku yaitu rasa marah,

gembira, bahagia, sedih, cemas, takut, benci, dan sebagainya.

2. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman-pengalaman yang dihasilkan melalui indra

penglihatan, pendengaran, penciuman. Persepsi seseorang mampu

3. Motivasi

Hasil motivasi akan diwujudkan dalam bentuk perilaku, karena dengan

motivasi individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan fisiologis,

psikologis dan sosial.

4. Belajar

Belajar adalah salah satu dasar memahami perilaku manusia, karena belajar

berkaitan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi,

perilaku sosial dan kepribadian. Melalui belajar orang mampu mengubah

perilaku dari perilaku sebelumnya dan menampilkan kemampuannya sesuai

kebutuhannya.

5. Inteligensi

Inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap

situasi-situasi baru secara cepat dan efektif serta memahami berbagai

interkonektif dan belajar dengan menggunakan konsep-konsep abstrak

secara efektif.

Menurut pendapat (Green, 2005) kesehatan seseorang dipengaruhi oleh

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non behavior

causes). Perilaku kesehatan ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu :

1. Faktor Predisposisi (Predisposing faktor)

Terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, status

social dan nilai-nilai.

Faktor pendukung meliputi tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas

kesehatan/ sarana-sarana kesehatan misalnya:. Puskesmas, obat-obatan

dan jamban.

3. Faktor Pendorong (reinforcing faktor)

Terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain

yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.

Perilaku adalah sesuatu yang kompleks yang merupakan resultan dari

berbagai macam aspek internal maupun eksternal, psikologis maupun fisik.

Perilaku tidak berdiri sendiri dan selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain.

Pengaruhnya terhadap status kesehatan dapat langsung maupun tidak langsung.

2.2.2 Domain Perilaku Kesehatan

(Bloom, 1908) dalam (Notoatmodjo, 2010) membagi perilaku dalam tiga

domain/ranah yaitu: pengetahuan, sikap dan tindakan/ praktik. Dalam

perkembangan selanjutnya para ahli pendidikan dan untuk kepentingan hasil

pendidikan, ketiga domain ini dapat diukur dari :

1. Pengetahuan

Pengetahuan yang merupakan domain yang sangat penting untuk

terjadinya tindakan merupakan hasil dari “tahu” dimana terjadinya

setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu,

misalnya: pengetahuan tentang materi pembelajaran yang diberikan

oleh narasumber. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif

a. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya, termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebgai suatu kemampuan menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi

materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek

atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,

menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang

dipelajari.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).

Aplikasi di sasni dapat diartikan penggunaan hukum, rumus, metode,

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau

suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam

suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama

e. Sintesis (shynthesis)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan

yang baru. Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menyusun

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang sudah ada.

Menurut Rogers (1974) dalam (Notoatmodjo, 2010), perilaku yang

didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak

didasari oleh pengetahuan. Proses pembentukan perilaku adalah sebagai berikut:

a. Awareness (kesadaran)

Orang menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap

stimulus.

b. Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tertentu. Di

sinilah sikap objek mulai timbul.

c. Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus

tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik

lagi.

d. Trial, subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa

yang dikehendaki oleh stimulus.

e. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

2. Sikap

Allport (1954) dalam (Notoatmodjo, 2010) menjelaskan bahwa

sikap itu mempunyai 3 komponen pokok, yakni: 1) Kepercayaan

emosional atau evaluasi emosional terhadap suatu objek, 3)

Kecenderungan untuk bertindak (trend to behave). Ketiga komponen ini

secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Sikap

terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan

stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespon (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Suatu usaha

untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan,

lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang menerima ide

tersebut.

c. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan

orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat

tiga.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan

segala risiko adalah sikap yang paling tinggi.

Menurut (Sarwono, 2012) sikap dapat dibentuk atau berubah melalui lima

a. Adopsi

Adopsi merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi

berulang dan terus-menerus dimana semakin lama akan diserap ke

dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.

b. Eferensiasi

Berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan

bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang terjadi dianggap sejenis,

sekarang dianggap lepas dari jenisnya. Objek tersebut dapat terbentuk

pula secara tersendiri.

c. Integrasi

Pembentukan sikap dapat terjadi secara bertahap, dimulai dengan

berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan hal tertentu.

d. Trauma

Trauma adalah suatu cara pembentukan atau perubahan sikap melalui

suatu kejadian secara tiba-tiba dan mengejutkan sehingga meninggalkan

kesan mendalam dalam diri individu tersebut. Kejadian tersebut akan

membentuk atau mengubah sikap individu terhadap kejadian sejenis.

e. Generalisasi

Generalisasi adalah suatu cara pembentukan atau perubahan sikap

karena pengalaman traumatik pada diri individu terhadap hal tertentu,

dapat menimbulkan sikap negatif terhadap semua hal yang sejenis atau

sebaliknya.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang

bersangkutan seperti selektifitas. Kita tidak dapat menangkap seluruh

rangsangan dari luar melalui persepsi, oleh karena kita harus memilih

rangsangan mana yang akan kita dekati, dan mana yang harus dijauhi.

Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan dalam diri.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar manusia, yaitu: sifat

objek yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang menggunakan

suatu sikap, media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian sikap,

dan situasi pada saat sikap terbentuk.

3. Praktik atau tindakan

Menurut (Sunaryo, 2004), suatu sikap pada diri individu belum tentu

terwujud dalam suatu tindakan. Agar sikap terwujud dalam perilaku nyata

diperlukan faktor pendukung (support) atau suatu kondisi yang

memungkinkan. Tingkatan praktik meliputi:

a. Persepsi (perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan

yang akan diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.

b. Respon terpimpin (guided response)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai

c. Mekanisme (mechanism)

Individu dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau

sudah menjadi kebiasaan adalah indikator praktik tingkat tiga.

d. Adopsi (adoption)

Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dan dimodifiasi

dengan baik tanpa mengurangi kebenaran dari tindakan tersebut.

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai

pada domain kognitif yang berarti bahwa subjek tahu terlebih dahulu terhadap

stimulus yang berupa materi atau objek di luarnya. Hal ini kan menimbulkan

respon batin dalam bentuk sikap subjek terhadap objek yang diketahui. Rangsang

yang telah diketahui dan disadari tersebut akan menimbulkan respon yang lebih

jauh lagi yaitu berupa tindakan terhadap atau sehubungan dengan stimulus.

2. 3 Defini Bencana

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana adalah suatu

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman

2.3.1 Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara

lain:

a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan,

dan tanah longsor.

b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2010),

jenis-jenis bencana antara lain:

a. Gempa Bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan

dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba.

Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke

seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat

menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat

menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya

tanah longsor, runtuhan batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak

berupa, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya

bendungan maupun tanggul penahan lainnya.

b. Tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang

ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif

tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.

Kecepatan tsunami yang naik ke daratan (run-up) berkurang menjadi

sekitar 25-100 Km/jam dan ketinggian air.

c. Letusan Gunung Berapi adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik

yang dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung api

berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas

lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu

yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang

merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau

tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi.

Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis

muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi apapun jenis

produk tersebut kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi

kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan

mematikan.

d. Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng

akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng

tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada