V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Deskripsi Kondisi Fisik Daerah Mata

Air

5.1.1. Topografi

Tabel 3. Jarak mata air terhadap aliran sungai terdekat

No Nama Mata Air Pengguna Jasa Desa Jarak dari Sungai Terdekat 1 Cipanas PT Dua Tang, PDAM Kab

Sukabumi, masyarakat Pasir Doton <50 m 2 Cigombong PT Tirta Food Aritama Pasir Doton <50 m 3 Cibojong PT Kelvin Sahabat Dispenser Cidahu <50 m 4 Cisalada Manglid PT Cisalada Jaya Tirtatama Babakan Pari > 100 m 5 Cikubang PT Aqua Golden Mississipi Babakan Pari > 100 m

6 Cikubang hilir PT Alto Babakan Pari <50 m

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat tiga mata air di Desa Babakan pari. Keseluruhan pengguna mata air tersebut merupakan perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan semuanya dipergunakan sebagai air baku untuk perusahaan air minum. Setelah dilakukan survey, diperoleh data enam mata air yang

dimanfaatkan sebagai sumber perusahaan AMDK. Berdirinya perusahaan tersebut membantu perekonomian masyarakat sehingga daya beli masyarakat diharapkan dapat meningkat. Perusahaan tersebut juga tidak memprivatisasi kuantitas mata air yang dikelolanya, sebab perusahaan memberikan hak 10 % kuantitas air untuk masyarakat.

Gambar 2. Bagian Mata Air Cikubang yang

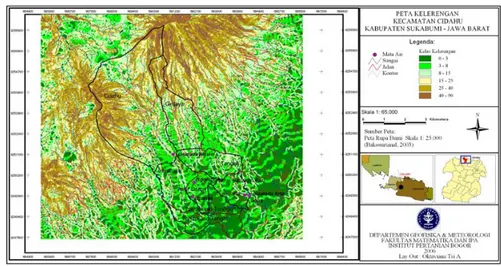

Gambar 4. Peta kelerengan Kecamatan Cidahu Tabel 4. Derajat kelerengan mata air Kecamatan Cidahu

Mata air yang berada di Desa Babakan Pari, arah selatan Kecamatan Cidahu memiliki elevasi yang lebih rendah dibanding ketiga mata air lainnya. Tabel 4 menunjukkan bahwa mata air yang digunakan oleh PT Aqua dan PT Alto yang berada pada lereng yang lebih curam dibanding keempat mata air lainnya. Semakin terjal suatu daerah maka kesempatan untuk meneruskan air ke lapisan dibawahnya pun semakin kecil, sehingga kemungkinan untuk terjadinya limpasan permukaan cukup tinggi. Begitu pula sebaliknya. Dilihat dari aspek kelerengannya, Mata Air Cigombong, Cibojong, dan Cikubang hilir berada pada wilayah yang datar. Pada permukaan tanah

yang datar, percikan air hujan yang jatuh pada daerah tersebut tidak menjadi masalah, karena percikan tanah akan tersebar secara acak ke segala arah dengan jarak yang relatif sama dari titik pusat butir hujan jatuh. Di sisi lain, hujan yang jatuh pada bentukan lahan yang miring (mempunyai derajat kelerengan yang besar) mengalami proses yang berbeda. Percikan tanah akan lebih dominan ke arah bawah dan jarak lemparannya juga lebih jauh ke arah bawah. Hal ini cenderung menyebabkan terjadinya erosi. Daerah yang terkikis akan menyebabkan muka airbumi menyesuaikan diri dengan titik-titik terdalam pengikisan. Adanya proses erosi yang mencapai akifer dapat mempengaruhi airtanah yang dikandungnya sehingga keluar sebagai mata air.

No Nama Mata Air Pengguna Jasa Desa Elevasi (mdpl) Lereng (˚) Lereng Aspek 1 Cipanas PT Dua Tang, PDAM Kab Sukabumi, masyarakat Pasir Doton 525 4 Tenggara 2 Cigombong PT Tirta Food Aritama Pasir Doton 575 0 Datar 3 Cibojong PT Kelvin Sahabat Dispenser Cidahu 650 1 Datar 4 Cisalada Manglid PT Cisalada Jaya Tirtatama Babakan

Pari 468 7 Utara

5 Cikubang PT Aqua Golden Mississipi Babakan Pari 469 7 Utara

5.1.2. Geomorfologi

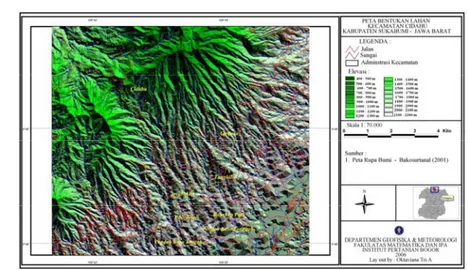

Gambar 5. Peta sebaran bentukan lahan Kecamatan Cidahu Geomorfologi terbentuk akibat

aktivitas vulkanik gunung Salak dan gunung Pangrango. Keenam mata air di Kecamatan Cidahu berada di lereng gunungapi. Pengklasifikasian geomorfologi berdasarkan aktivitas vulkanik sebagai berikut (Takhmat U et al., 1995) :

1. Kerucut gunung api

Hasil aktivitas gunungapi berbentuk kerucut dan terletak pada bagian paling atas dari gunungapi, bentuk lereng cekung dengan kemiringan antara 21 – 88°. Satuan morfologi ini mempunyai ciri umum dengan ketinggian berkisar antara (1200-2958) mdpl. Litologi penyusun batuan ini terutama dari endapan gunung api berupa tufa, breksi, lava, dan aglomerat. Drainase sangat baik dengan kedalaman air tanah dangkal sampai sedang. Kedudukan muka airbumi sungai umumnya jauh di dasar lembah dan dipasok oleh airbumi yang mulai terbentuk di daerah dengan kelerengan terjal. Tata guna lahan pada satuan morfologi ini terutama berupa hutan belukar dan tegalan. Morfologi demikian umumnya ditafsirkan sebagai daerah resapan airbumi.

2. Lereng gunungapi

Ada tiga kelas lereng gunungapi yaitu atas, tengah dan bawah. Lereng gunungapi atas merupakan hasil dari aktivitas gunungapi yang terletak di bawah kerucut gungungapi sampai lereng gunungapi tengah, kemiringan antara 5-21º. Satuan morfologi ini

mempunyai ciri umum dengan ketinggian berkisar antara 400-1200 mdpl. Tata guna lahan biasanya berupa daerah persawahan, pusat permukiman dan pertanian tanah kering (berupa tegalan dan ladang). Morfologi ini umumnya merupakan daerah resapan, tempat dimana airbumi mulai terbentuk pada daerah-daerah tertentu muncul ke permukaan berupa mata air. Satuan morfologi lereng gunungapi atas ini tepatnya berada di bagian paling hulu Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Dengan topografi bergelombang dan berbukit, tersusun atas breksi ,tufa, batu pasir dan konglomerat. Sedangkan di bagian bawah hulu merupakan satuan morfologi lereng gunungapi tengah yang terletak di antara gunungapi atas dan bawah, umumnya berbentuk cekung, topografi berombak sampai bergelombang, terdiri atas andesit, breksi, aliran lava, lahar, dan lapili. Berdasarkan ketinggian, keenam mata air tesebut cenderung berada pada satuan lereng bagian tengah hingga bawah. Tanah yang berada pada lereng yang berbentuk cekung umumnya mempunyai kedalaman tanah lebih dalam dan mempunyai tingkat kesuburan lebih tinggi.

3. Kaki gunungapi

Hasil aktivitas gunungapi berupa akumulasi dari endapan piroklastik dan terletak pada kaki gunungapi, bentuk lereng umumnya lurus dan topografi

datar, tersusun atas material piroklastik, kedalaman air tanah dangkal.

4. Bukit gunungapi terdenudasi

Gunungapi yang telah mengalami denudasi lebih lanjut baik berupa erosi maupun longsoran, berbentuk tak beraturan dengan kemiringan lereng antara (16-45 %), topografi berombak sampai bergelombang, terdiri atas breksi, aliran lava dan tufa batu apung. Kedalaman airbumi sedang-dangkal.

5. Kerucut parasiter/gawir

Terbentuk alibat aliran lava yang menerobos melalui celah-celah baru dan membentuk kerucut gunungapi. Bentuk lereng umumnya cekung dengan kemiringan (25-45%), topografi berombak sampai bergelombang, terusun atas lava dan breksi yang bersifat basa diselingi oleh pasir gunungapi. Kedalaman air tanah sedang-dalam. Satuan morfologi ini berada di sekitar lereng gunung Salak. 5.1.3. Litologi

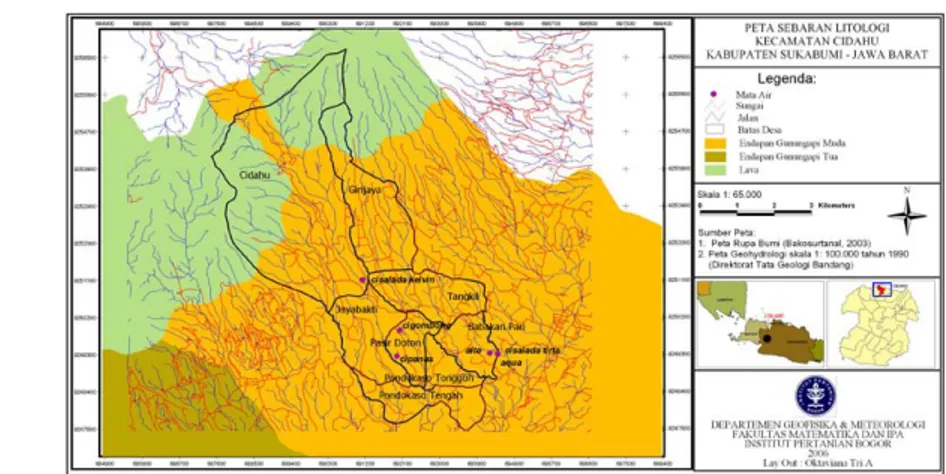

Gambar 6. Peta sebaran litologi Kecamatan Cidahu Berdasarkan letaknya, gunung ini

termasuk dalam busur gunungapi Sunda. Mengacu pada pembagian tipe gunungapi aktif di Indonesia, menurut Neuman van Padang (1951) dalam Bronto 2001, gunung ini termasuk dalam gunungapi aktif Tipe B yang kegiatannya terjadi pada masa prasejarah atau sebelum tahun 1600. Penentuan sebagai gunungapi disini berdasarkan bentuk tubuh gunungapi yang umumnya berupa kerucut komposit dan kenampakan kegiatan magmanya di permukaan bumi. Semenjak tahun 1600-an tercatat terjadi beberapa kali letusan, di antaranya rangkaian letusan antara 1668-1699, 1780, 1902-1903, dan 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938, berupa erupsi freatik

(www.wikipedia.org/wiki/GunungSalak). Saat ini aktivitas Gunung Salak berada pada tingkat kegiatan fumarola dan solfatara, kegiatan magmatis termuda adalah kemunculan kubah lava ± pada tahun 1515 (Kadarisman, 1989). Berdasarkan sejarah geologinya, Gunung Salak terbentuk akibat

dari proses orogenesa (pengangkatan muka bumi yang diikuti oleh pembentukan pegunungan) yang terjadi pada zaman Plio-Pleistosen. Hal ini erat kaitannya dengan aktivitas tektonik di Selatan Jawa, berupa subduksi atau tumbukan antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Proses tumbukan mengakibatkan terjadinya proses melting (pelelehan dari batuan yang

bertumbukan) yang mengakibatkan terbentuknya lelehan/cairan magma di perut bumi. Selanjutnya cairan magma ini menerobos suatu bidang lemah (bidang rekahan) yang berhubungan dengan permukaan bumi, sehingga cairan magma tersebut suatu saat akan mencapai permukaan bumi dan terbentuklah gunungapi. Struktur geologi yang ditemukan berupa struktur sesar dan struktur kawah

Peristiwa erupsi ini akan mengeluarkan produk gunung api yang kemudian akan mengendap di sekitar gunung api tersebut. Endapan vulkanik tua memiliki susunan batuan yang lebih kompak/rapat dibanding endapan vulkanik muda. Di bagian utara

daerah ini didominasi oleh lava. Namun keenam mata air tersebut berada pada satuan geologi yang sama yaitu endapan vulkanik muda.

Pengelompokkan tiga satuan

geologi menurut Wibowo et al. (2003) secara sederhana adalah :

1. Batuan sedimen berumur miosen yang terdiri dari batu gamping terumbu, pasir, breksi tufaan, tufa, batu apung dan nafal

2. Endapan permukaan berumur halosen terdiri dari alluvium dan kolovium berupa pasir lanau, lempung kerikil dan kerakal serta gunungaapi kuarter yang diendapkan kembali sebagai kipas alluvial.

3. Batuan gunungapi yang berumur kuarter, terdiri dari aliran lava, lahar,

breksi, andesit, basal, lapili dan batuan gunungapi yang tidak teruraikan. Endapan vulkanik muda yang terbentuk tergolong dalam batuan gunungapi yang berumur kuarter, artinya lapisan ini merupakan lapisan teratas dan terjadi sebagai hasil letusan terakhir sehingga umur batuan tersebut tergolong muda. Breksi yang menjadi salah satu bentuk batuan ini merupakan batuan yang berpotensi dalam menyimpan air, sebab adanya porositas yang tinggi. Endapan vulkanik berpotensi sebagai media aliran air baik itu air yang berasal dari curah hujan dan berperkolasi sehingga menjadi aliran airbumi maupun aliran mata air yang berasal dari airbumi, bahkan untuk terbentuknya jalan aliran mata air baru.

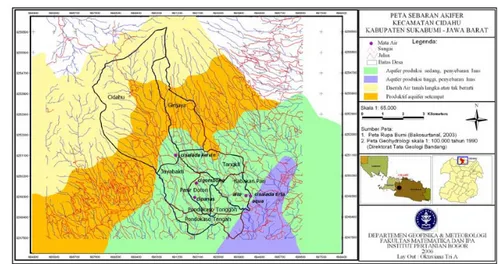

5.1.4. Hidrogeologi

Gambar 7. Peta sebaran akifer Kecamatan Cidahu Dari hasil pemetaan, Kecamatan Cidahu

terbagi atas empat wilayah akifer yaitu akifer produktif setempat, akifer produktif tinggi dengan penyebaran luas, akifer produktif sedang dengan penyebaran luas dan daerah air tanah langka.

Produktivitas tinggi dicirikan oleh :

1. Di hulu sistem akifer berhubungan dengan daerah resapan (suplai airbumi dari hulu besar).

2. Besaran dari batuan akifer tersebar luas dan tebal.

Produktivitas setempat dicirikan oleh : 1. Di hulu sistem akifer berhubungan

dengan daerah resapan.

2. Besaran dari batuan akifer tersebar terbatas dengan skala lebih kecil karena dikelilingi oleh lapisan non akifer di sekitarnya.

Produktivitas langka dicirikan oleh : 1. Di hulu sistem akifer tidak berhubungan

langsung dengan daerah resapan sehingga suplai air sedikit.

2. Sistem akifer tertutup oleh lapisan non akifer.

Keenam mata air hasil survey berada pada wilayah akifer produktifitas sedang dengan penyebaran luas. Hal ini juga ditunjukkan oleh peta cekungan airbumi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang

menunjukkan adanya cekungan airbumi yang potensial (Lampiran 14). Keseluruhan mata air tersebut mengalir sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan kuantitas airbumi yang

besar sehingga mampu memasok kuantitas mata air yang berkesinambungan sepanjang tahun.

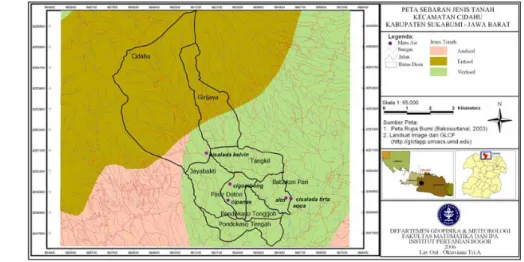

5.1.5. Keadaan Tanah

Terdapat tiga variasi jenis tanah berdasarkan ordo tanah yang berbeda di Kecamatan Cidahu yaitu vertisol, entisol dan andisol. Melihat dari sebaran data di Kecamatan Cidahu sebagian besar jenis tanah adalah vertisol. Jenis Tanah entisol

yang merupakan jenis tanah muda banyak tersebar di Desa Cidahu dan Desa Girijaya yang berada di bagian topografi atas. Sedangkan dari hasil survei dan analisa peta daerah, sebaran mata air terdapat di daerah dengan jenis tanah vertisol.

Gambar 8. Peta sebaran tanah Kecamatan Cidahu Tabel 5. Luas sebaran jenis tanah Kecamatan Cidahu

Nama Vertisol (Ha) Entisol (Ha) Andisol (Ha) Total (Ha)

Cidahu 142 1431 76 1649 Girijaya 215 289 0 504 Tangkil 315 0 0 315 Jayabakti 341 0 0 341 Pasir Doton 164 0 0 164 Babakan Pari 186 0 0 186 Pondokaso Tonggoh 124 0 0 124 Pondokaso Tengah 258 0 0 258

Berikut merupakan keterangan mengenai masing-masing jenis tanah (Rachim dan Suwardi, 1999) :

1. Andisols

Andisol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, sangat porous mengandung bahan organik dan liat amorf terutama alofan serta sedikit silica, alumina atau hidroxida-besi. Tanah tipe ini sangat gembur, tidak

plastis, tak lekat, struktur remah atau granuler. tanah ini ditemui pada desa Cidahu bagian selatan dan merupakan tanah yang memiliki proporsi paling kecil dalam wilayah penelitian.

2. Vertisols

Jenis tanah ini masih dikenal dengan nama grumusol. Tanah ini dicirikan oleh adanya tekstur lempung dengan struktur lapisan atas yang

granuler dan lapisan bawah yang bergumpal atau pejal, mengandung kapur, koefisien mengembang mengkerut tinggi jika dirubah kadar airnya, Dengan kandungan liat yang melebihi 30 % mengindikasikan gerakan air dan keadaan aerasi yang buruk.

Bahan induk terbatas pada tanah bertekstur halus atau terdiri atas bahan-bahan yang sudah mengalami pelapukan seperti batu kapur, batu napal, tufa, endapan alluvial dan abu vulkanik, dan warna tanah dipengaruhi oleh jumlah humus dan kadar kapur. Bahan induk berkapur dan berlempung sehingga kedap air. Tanah ini memiliki kandungan besi fero, dan drainase yang buruk. Kandungan bahan organik umumnya 1,5 – 4 %.

Sifat-sifat fisik tanah vertisol menyebabkan jenis tanah ini sangat peka terhadap bahaya erosi dan longsoran, terutama karena penutupan lahan yang berada di sekitar keenam mata air tersebut berupa tegalan,

sehingga memperbesar kecenderungan terjadinya erosi.

3. Entisols

Entisol adalah tanah yang baru mulai berkembang yang dicirikan oleh belum terjadinya perkembangan horizon tanah. Entisol meliputi tanah-tanah yang berada di atas batuan induk atau tanah yang berkembang dari bahan yang masih baru atau dengan kata lain belum mengalami perkembangan tanah akibat pengaruh iklim yang lemah, letusan vulkanik atau topografi yang terlalu miring atau bergelombang. Daerah Cidahu yang didominasi oleh jenis entisol berasal dari abu vulkanik karena letaknya yang berada pada lereng gunung. Yang diartikan sebagai abu vulkanik merupakan semua bahan vulkanik hasil erupsi yang dikeluarkan gunungapi berupa debu, pasir, kerikil, dan lapili. Aliran lahar mengalir dari puncak ke lereng kemudian melebar di kaki gunung yang datar. Tanah ini kaya hara tanaman sehingga tidak mengherankan bahwa luasan hutan terbesar pun ditemui di Desa Cidahu.

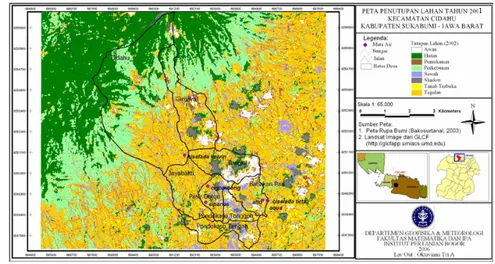

5.1.6. Tata Guna Lahan

Seperti terlihat pada Gambar 9 dan 10, Desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Cidahu yaitu 1649 ha yang berada di utara Kecamatan Cidahu, dan yang terkecil adalah Desa Pondokkaso Tonggoh yaitu 124 ha. Untuk tahun 2001, luas areal hutan yang paling besar berada di wilayah Desa Cidahu, hal ini dikarenakan wilayah desa masih termasuk ke daerah hulu sebagai kawasan hutan konservasi. Kawasan hulu ini juga berperan sebagai daerah resapan.

Secara keseluruhan untuk setiap desa terjadi pengurangan luasan hutan yang cukup signifikan. Areal no data membuat nilai yang real untuk jumlah masing-masing penutupan lahan menjadi kurang mendekati kenyataan, sebab ada kemungkinan proporsi dari penggunaan lahan dari suatu desa berubah. Nilai terkecil untuk penutupan lahan Desa Pondokkaso Tengah, Pasir Doton, Tangkil, Jayabakti, dan Cidahu adalah daerah pemukiman. Untuk Desa Pondokkaso Tonggoh dan Babakan Pari adalah perkebunan, sedang penutupan lahan

terkecil Desa Girijaya merupakan tanah terbuka.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu dari 1991 sampai 2001, luas total untuk hutan adalah 1544 ha kemudian menurun menjadi 701 ha pada tahun 2001, terjadi penambahan wilayah perkebunan seluas 342 ha yang semula memiliki luas 366 ha menjadi 708 ha pada tahun 2001, terjadi penurunan luas wilayah tegalan sebesar 206 ha.

Luas wilayah pemukiman bertambah 39 ha yang cenderung terkonsentrasi di Desa Tangkil. Dengan bertambahnya penduduk dapat dipastikan terjadi pertambahan wilayah yang digunakan untuk memenuhi kesejahteraan hidup, dan salah satunya contohnya adalah areal persawahan yang semula sebesar 91 ha meningkat menjadi 305 ha. Tanah terbuka pun bertambah luas yaitu dari satu ha menjadi lima ha. Nilai spesifik mengenai perubahan penutupan lahan terdapat pada Lampiran 6.

Gambar 9. Peta penutupan lahan Kecamatan Cidahu tahun 1991

Gambar 10. Peta penutupan lahan Kecamatan Cidahu tahun 2001 Bagian bawah kawasan hutan

didominasi oleh tusam (Pinus merkusii) dan

rasamala (Altingia excelsa). Kemudian,

sebagaimana umumnya hutan pegunungan bawah di Jawa, terdapat pula jenis-jenis pohon puspa (Schima wallichii), saninten

(Castanopsis sp.), pasang (Lithocarpus sp.)

dan aneka jenis huru (suku Lauraceae). Di hutan ini, pada beberapa lokasi, terutama di arah Cidahu, Sukabumi, ditemukan pula jenis tumbuhan langka raflesia (Rafflesia rochussenii) yang menyebar terbatas sampai

Gunung Gede dan Gunung Pangrango di dekatnya

(www.wikipedia.org/wiki/GunungSalak). Luas hutan yang mengalami perubahan selama sepuluh tahun tersebut hampir setengahnya, hal ini sangat memprihatinkan sebab hutan berperan sebagai daerah resapan dan penyangga. Permukaan tanah yang

terlindung oleh hutan akan menghasilkan aliran permukaan yang relatif rendah dan erosi yang ringan. Hal ini disebabkan karena vegetasi hutan melindungi permukaan tanah dari bahaya penguraian agregat oleh butir-butir hujan yang jatuh dari atmosfer, terlebih curah hujan yang jatuh di Kecamatan Cidahu cukup tinggi yaitu 3541 mm/tahun (rataan aritmatik periode 1984-2005). Pinus, sebagai vegetasi hutan yang dominan, cukup efektif dalam melindungi permukaan tanah oleh adanya tajuk yang berlapis-lapis. Hutan juga menghambat aliran permukaan sehingga proses pengangkutan butir-butir tanah oleh aliran permukaan terhambat. Hutan juga berperan dalam peningkatan koefisien kekasaran permukaan, terutama oleh serasah dan tumbuh-tumbuhan bawah. Dengan terhambatnya aliran permukaan tersebut maka bertambahlah kesempatan air

untuk meresap ke dalam tanah dan menjadi pasokan airbumi.

Data penutupan lahan yang digunakan di atas diolah secara garis besar sehingga menghasilkan tujuh penutupan lahan dan nilai tersebut dibandingkan dengan data

penggunaan lahan pada lampiran 7. Dari keduanya dapat dilihat bahwa lahan sebagian besar telah digunakan sebagai lahan budidaya baik itu untuk areal perkebunan, tegalan ataupun sawah. 5.1.7. Potensi Sumberdaya Air

Kecamatan Cidahu merupakan wilayah yang potensial sebagai sumber air. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas sumber mata air yang terdapat disana. Penggunaan

mata air tersebut selain untuk masyarakat juga untuk berbagai keperluan usaha, baik itu Air Minum dalam Kemasan (AMDK) atau jenis industri lain.

Tabel 6. Daftar Mata air di Kecamatan Cidahu

No Mata air Desa Pengguna Jasa

1 Cipanengah Masyarakat atas kepemilikan Hj. Soleh

2 Ciloa Cidahu PT Aquina

3 Papisangan Jayabakti Masyarakat

4 Cibuntu Pondokkaso Tengah BandAir, Basomas, Ades, Sejuk 5 Cipanas Pasirdoton 2 Tang, Aires, PDAM Kab. Sukabumi

6 Citaman Tangkil Masyarakat

7 Giriaya Girijaya Masyarakat

8 Cikubang Babakan Pari PT Aqua, PT Alto, PT Agra

Sumber : Wawancara dengan Pak Ading selaku sekretaris Kecamatan Cidahu Dari delapan desa yang terdapat di

Kecamatan Cidahu, hanya desa Pondokkaso Tonggoh yang tidak memiliki mata air. Keseluruhan mata air pada Tabel 6. merupakan mata air pegunungan yang selalu mengalir sepanjang tahun.

Mata air Cibuntu sebagai salah satu mata air di wilayah ini tidak ikut dicantumkan karena dari daftar mata air Balai PSDA Cisadea-Cimandiri (Lampiran 12) termasuk dalam Kecamatan Parungkuda, sehingga belum disurvey. Daftar mata air hasil survey dicantumkan pada Tabel 7. Tabel 7. Posisi sebaran mata air Kecamatan Cidahu

Posisi (UTM/WGS 84) No

X Y

Nama Mata

Air Pengguna Jasa Debit (l/s) Desa 1 692593 9248929 Cipanas PT Dua Tang, PDAM Kab Sukabumi, masyarakat 750 Pasir Doton 2 692676 9249630 Cigombong PT Tirta Food Aritama 13 Pasir Doton 3 691663 9250980 Cibojong PT Kelvin Sahabat Dispenser 20 Cidahu 4 695316 9248993 Cisalada Manglid PT Cisalada Jaya Tirtatama 37 Babakan Pari 5 695311 9248990 Cikubang PT Aqua Golden Mississipi 120 Babakan Pari 6 695091 9249016 Cikubang hilir PT Alto 20 Babakan Pari

Bila dijumlahkan secara keseluruhan, maka kuantitas keenam mata air tersebut sebesar 41 juta m3 per tahun. Informasi dari peta cekungan airbumi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan

Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa kuantitas airbumi sebesar 34 juta m3 per tahun, sehingga demikian menunjukkan adanya penarikan air yang melebihi kapasitas. Namun perlu diingat bahwa baru

enam mata air yang digunakan oleh perusahaan AMDK tersebut sedangkan masih banyak mata air lain yang belum diberdayakan dan diinventarisir. Dan kenyataan di lapang menunjukkan bahwa air tersebut tidak pernah surut dan dari volumenya selalu konstan sepanjang tahun. Sehingga demikian perlu diteliti lebih lanjut nilai spesifik dari airbumi tersebut.

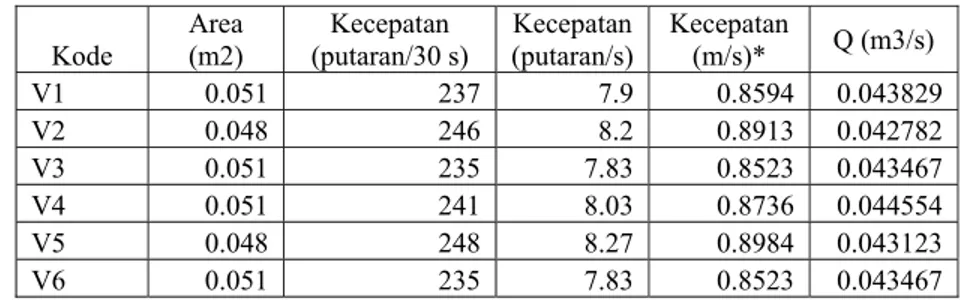

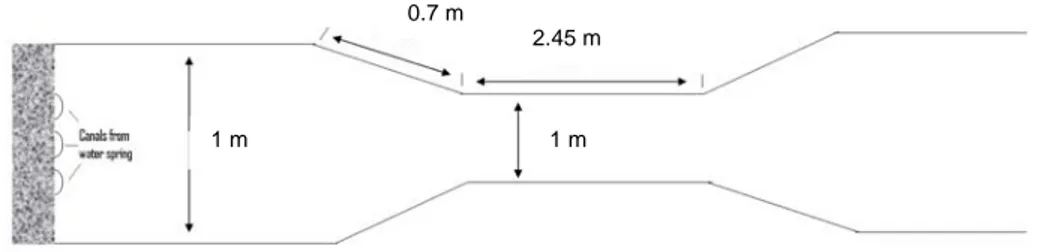

Mata air Cipanas merupakan mata air dengan debit terbesar. Dari laporan akhir mengenai Kajian biofisik dan sosial ekonomi jasa lingkungan DAS, studi kasus : DAS Cicatih-Cimandiri, pada tanggal 20 Juni 2006 dilakukan pengukuran debit mata air tersebut pada saluran berbentuk cipoleti dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Gambar 11. Penampang saluran Mata air Cipanas

Gambar 12. Penampang melintang titik pengukuran pada saluran mata air Cipanas Tabel 8. Pengukuran salah satu saluran Mata Air Cipanas

Kode Area (m2) Kecepatan (putaran/30 s) Kecepatan (putaran/s) Kecepatan (m/s)* Q (m3/s) V1 0.051 237 7.9 0.8594 0.043829 V2 0.048 246 8.2 0.8913 0.042782 V3 0.051 235 7.83 0.8523 0.043467 V4 0.051 241 8.03 0.8736 0.044554 V5 0.048 248 8.27 0.8984 0.043123 V6 0.051 235 7.83 0.8523 0.043467

* menggunakan persamaan berikut :

018

.

0

det

*

1065

.

0

⎟

+

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

=

ik

putaran

V

Dari tabel Qtotal adalah 0.261223 m3/s atau sama dengan 261,223 l/s

Karena ada dua saluran dari mata air ini maka diperkirakan bahwa debit mata air sebesar 522 l/s.

V4

V5

V6

V1

V2

V3

** menurut perhitungan peneliti

Tabel 9. Perhitungan debit Mata Air Cipanas dari survey lapang Saluran 1 Panjang Lebar Jarak tempuh Waktu tempuh Q = kec*luas

2.45 1.00 1.00 3.18 0.77 3.23 0.75 3.19 0.76 Saluran 2 2.45 1.00 2.45 16.49 0.36 17.03 0.35 16.73 0.35

Saluran 1 menghasilkan debit rataan sebesar 0.76 m3/s atau sebanding dengan 760 l/s dan saluran 2 menghasilkan debit rataan sebesar 0.35 m3/s atau sebanding dengan 350 l/s, sehingga didapat debit total mata air Cipanas sebesar 1110 l/s.

Pada saat pengukuran, ditemukan di lapang bahwa debit saluran 2 tidak sebesar saluran 1, dan arah aliran juga

tidak terpusat dari tengah saluran namun seperti ada sumbatan atau halangan yang menyebabkan arah aliran berasal dari pojok kiri bawah. Berbagai mata air tersebut menjadi sumber air yang berpotensi dalam pengembangan industri di kecamatan ini. Daftar mengenai perusahaan yang memanfaatkan sumber air tersebut terdapat pada Lampiran 9 dan 12.

Tabel 10. Jumlah Pengguna Air di Kecamatan Cidahu

No Desa PAM Well Rataan Kedalaman Sumur (m)

1 Pondok Kaso Tonggoh 266 675 12

2 Babakan Pari 153 678 10

3 Pondok Kaso Tengah 25 400 8

4 Cidahu 0 240 15 5 Tangkil 0 400 12 6 Jayabakti 0 1.067 10 7 Girijaya 0 65 12 8 Pasirdoton 0 776 10 Total 444 4.301

Sumber : Survey Potensi Desa (PODES), 2003 Dari Tabel 10, diketahui bahwa

penduduk yang menggunakan sumur dan PAM sejumlah 4745 keluarga, sedangkan total keluarga di Kecamatan Cidahu berjumlah 11854 keluarga (Lampiran 5), sehingga baru 40 % yang menggunakan kedua sumber tersebut untuk keperluan sehari-hari, selebih itu warga yang lain memenuhi kebutuhan airnya dari air sungai. Isu mengenai pengelolaan air oleh perusahaan AMDK yang menurunkan

kuantitas air di kecamatan tersebut tidaklah benar, sebab kedalaman sumur yang terdalam yang dipakai oleh penduduk berkisar 15 m (Tabel 11), sedangkan perusahaan AMDK menggunakan air yang berada pada kedalaman 60 m, dan air tersebut sudah tergolong dalam airbumi. Keseluruhan air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sawah, perkebunan, publik dan lainnya disuplai dari air permukaan. Potensi jumlah air

1 m 1 m

2.45 m 0.7 m

permukaan yang diperkirakan oleh Dinas

Pertambangan Sukabumi sebesar 759 juta m

3/tahun (Lampiran 14).

5.1.8. Penampang Melintang Geologi Skematik

Untuk melihat lebih jelas daerah di sekitar mata air yang berada di Kecamatan Cidahu maka diperlukanlah profil melintang. Dengan demikian akan lebih mudah untuk mengamati stratifikasi bagian permukaan

mulai dari bentukan pegunungan hingga ke daerah dataran, dan juga stratifikasi yang berada di bawah permukaan tanah yang mengandung informasi variasi jenis tanah dan litologinya.

Gambar 13. Profil melintang geologi yang dilihat dari Gunung Pangrango hingga batas DAS Cimandiri

Profil di atas bersumber dari peta hidrogeologi berskala 1 : 100.000. Titik pegunungan diambil dari puncak Gunung Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl dan bergerak ke arah barat laut. Dari puncak didominasi oleh sistem akifer produktif kecil yang ditandai oleh warna coklat pada gambar di atas dan endapan gunungapi muda.

Dilihat dari segi pemunculannya (Lampiran 13), maka dapat dikategorikan bahwa mata air Cikubang yang dimanfaatkan oleh PT Aqua Golden Mississipi ini termasuk mata air patahan atau artesis. Mata air ini berasal dari lapisan akifer yang tertekan, hal ini dapat dipelajari dari dokumen stratifikasi litologi PT Aqua yang ada di lampiran 11, pada lapisan awal yang merupakan muka tanah hingga kedalaman 0,6 m merupakan lapisan tanah yang subur, karena mengandung bahan organik. Kemudian pada kedalaman 1 hingga 33 m merupakan tufa. Tufa tergolong sebagai lapisan impermeabel oleh karena memiliki porositas yang kecil sehingga sulit untuk meluluskan air ke bagian di

bawahnya. Pada kedalaman 33 m hingga 60 meter merupakan lapisan breksi. Breksi merupakan lapisan yang mempunyai kemampuan menyimpan air yang cukup tinggi. Bahkan pada kedalaman ≥ 42 m lapisan ini mengandung matriks sebesar 80 % dan komponen kasar 20 %. Dari puncak hingga ke bawah merupakan lapisan lava (Gambar 15), yang didominasi oleh kandungan andesit, kemudian pada bagian lereng hingga arah kaki gunung merupakan lapisan tufa. Dari keterdapatan data debit mata air Cikubang per bulan (Lampiran 8), diketahui pula bahwa sumber mata air tersebut terus mengalir sepanjang tahun sehingga mata air Cikubang ini tergolong mata air perenial (sepanjang tahun).

5.2. Karakteristik Pola Curah Hujan pada Daerah Tangkapan

Gambar 14. Peta sebaran sub DAS Cicatih Tabel 11. Rataan curah hujan tahunan di

setiap sub-sub DAS (1984-2005) Sub-Sub DAS Curah hujan

(mm)* Jumlah Stasiun Ciheulang 2575 5 Cikembar 2853 8 Cileuleuy 2851 1 Cicatih Hulu 4225 3 Cipalasari 2949 2 * rataan aritmatik

Kecamatan Cidahu berada pada wilayah sub DAS Cicatih hulu yang memiliki curah hujan sebesar 4225 mm. Pos curah hujan yang berada pada sub DAS cicatih hulu terdiri dari Manggis, Ciutara, dan Kantor Kecamatan Cicurug, Cipalasari terdiri dari Pakuwon, dan Cisalak-cipetir (Perkebunan), sub DAS Cileuleuy terdiri dari Sinagar, sub DAS Cikembar terdiri dari Sukamaju Pangleseran (Cibodas), Mandaling, Cikembang, Cikembar, Kec. Warung kiara, PTP XI Cibungur, dan Cisampora, sedang sub DAS Ciheulang terdiri dari pos hujan Cibunar, Sekarwangi, Ciraden, Cipeundeuy, dan Salabintana.

Berdasarkan perhitungan periode 1984-2005, pada sub DAS Cicatih hulu, curah hujan maksimum bulanan sebesar 699 mm (November), minimum bulanan sebesar 131 mm (Juli), dan rataan bulanan sebesar 352 mm. Pada sub DAS Cipalasari, curah hujan maksimum sebesar 354 mm (Maret), minimum sebesar 123 mm (Juni), dan rataan sebesar 246 mm, Pada sub DAS Cileuleuy,

curah hujan maksimum sebesar 371 mm (Maret), minimum sebesar 103 mm (Juli), dan rataan sebesar 238 mm, Pada sub DAS Cikembar, curah hujan maksimum sebesar 369 mm (Maret), minimum sebesar 79 mm (Agustus), dan rataan sebesar 238 mm, Pada sub DAS Ciheulang, curah hujan maksimum sebesar 340 mm (Desember), minimum sebesar 73 mm (Agustus), dan rataan sebesar 215 mm.

Gambar 15 menunjukkan kontur menjadi rapat di stasiun ciutara, hal ini mengindikasikan adanya pertambahan nilai curah hujan seiring bertambahnya ketinggian tempat. Terlebih proses ini dipengaruhi oleh lereng yang curam. Nilai curah hujan tahunan tertinggi, dan menjadi pencilan, terdapat pada stasiun Ciutara yang berada di sub-sub DAS Cicatih hulu yaitu sebesar 6267 mm. Namun demikian elevasi stasiun tersebut (488 mdpl) lebih rendah dibanding dua stasiun lain (Manggis, 567 mdpl dan Kantor kecamatan Cicurug, 544 mdpl) yang berada di sub-sub DAS tersebut sehingga ada indikasi terjadinya kesalahan data. Bila dilihat secara keseluruhan nilai curah hujan tahunan pada sub DAS Cicatih mengindikasikan bahwa curah hujan yang jatuh tidak dipengaruhi oleh gunung Salak (tidak bersifat orografis).

Dari Gambar 16 terlihat ada pencilan data curah hujan pada stasiun yang berada pada ketinggian yang melebihi stasiun lainnya. Stasiun tersebut adalah Selabintana yang memiliki curah hujan tahunan sebesar 3341 mm. Curah hujan

berkisar antara 2000-3000 mm/tahun untuk

rataan stasiun yang berada pada ketinggian 200-700 mdpl.

Hubungan CH Tahunan pe r Pos di Sub DAS Cicatih 0 200 400 600 800 1000 1200 0 2000 4000 6000 8000 Curah Hujan (m m ) K e ti ngg ia n ( m dp l)

Gambar 15. Grafik hubungan antara curah hujan tahunan di sub DAS Cicatih 5.3. Analisa keterkaitan pola bulanan

curah hujan terhadap fluktuasi debit mata air

Fluktuasi Bulanan Mata Air Cikubang

0 20 40 60 80 100 120 jan febmar aprmay jun jul augsep oct novdec 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Mata air Cikubang (l/s)

CH bulanan (mm)

Gambar 16. Grafik hubungan fluktuasi debit mata air per bulan Bulan-bulan basah dapat ditemui

dari bulan November hingga April , sedang bulan kering dimulai dari bulan Mei hingga Oktober. Daerah penelitian tergolong dalam tipe iklim muson. Hal ini ditunjukkan oleh grafik yang membentuk pola bimodal pada Lampiran 13. Adanya perbedaan yang jelas antara musim kemarau dan musim penghujan selama masing-masing enam bulan. Dilihat dari pola mata air yang bergerak tidak searah dengan pola curah hujan, mengindikasikan bahwa debit mata air sepanjang tahun tidak dipengaruhi oleh

intensitas curah hujan. Hal ini dikarenakan mata air tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan curah hujan, melainkan merupakan pasokan dari airbumi pada lapisan akifer tertentu. Data kuantitas mata air Cikubang, dapat dilihat pada Lampiran 8, tersebut juga memungkinkan mengandung kesalahan yang disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu :

1. Data tidak lengkap

2. Pengamatan yang dilakukan subjektif dan manual

5.4. Penentuan Daerah Resapan

Gambar 17. Sketsa Penampang Melintang Mata air di Kecamatan Cidahu Dari sketsa penampang melintang,

menunjukkan bahwa pada ketinggian 1000 hingga 1800 mdpl merupakan daerah resapan. Kriteria ini diperoleh berdasarkan parameter yang digunakan yaitu tutupan lahan dan jenis tanah. Kedua parameter tersebut mengandung informasi permeabilitas terhadap kelulusan air. Pada level ketinggian tersebut didominasi oleh tutupan lahan berupa hutan dan jenis tanah entisol yang gembur dengan permeabilitas yang baik. Serasah yang terdapat pada hutan mampu menyimpan air dengan kuantitas yang cukup besar.

Namun dalam hal ini, kawasan resapan ini bukanlah langsung berkaitan dengan keenam mata air yang berada di Kecamatan Cidahu, sebab tidak adanya informasi titik pengukuran yang menunjukkan kesamaan jenis litologi pada level tertentu.

Dari data di atas, diperoleh bahwa penentuan daerah resapan ini sejalan dengan Perda Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang rencana

tata ruang wilayah propinsi Jawa Barat, yang dimaksud dengan daerah resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap daerah resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria daerah resapan air adalah :

a. Daerah dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun

b. Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm

c. Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari

d. Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat e. Kelerengan kurang dari 15 %

f. Kedudukan muka airtanah lebih tinggi dari kedudukan muka airbumi.