BAB V

RENCANA PENANGANAN

5.1. UMUM

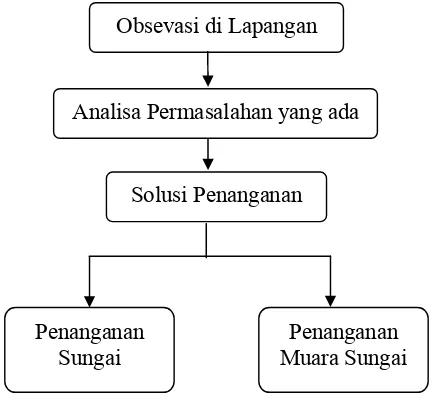

Strategi pengelolaan muara sungai ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pemanfaatan muara sungai, biaya pekerjaan, dampak bangunan terhadap lingkungan, biaya operasi dan pemeliharaan, ketersediaan bahan bangunan, dan sebagainya. Untuk menemukan solusi yang tepat, langkah penanganan dilakukan berdasarkan skema berikut ini.

Gambar 5.1. Skema Rencana Penanganan

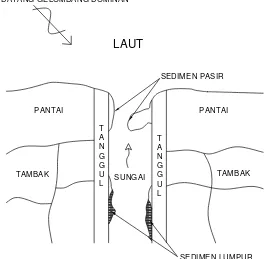

Berdasarkan observasi dilapangan, diperoleh kondisi eksisting muara Sungai Silandak seperti ditunjukkan dalam gambar 5.2. berikut ini.

Obsevasi di Lapangan

Analisa Permasalahan yang ada

Solusi Penanganan

Penanganan Sungai

LAUT

PANTAI PANTAI

TAMBAK

TAMBAK SUNGAI

SEDIMEN PASIR

SEDIMEN LUMPUR T

A N G G U L

T A N G G U L ARAH DATANG GELOMBANG DOMINAN

Gambar 5.2. Kondisi Eksisting Muara Sungai Silandak

5.2. PENANGANAN SUNGAI

Penanganan sungai dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Tata Guna Lahan

Pengaturan tata guna tanah di daerah aliran sungai, ditujukan untuk mengatur penggunaan lahan, sesuai dengan rencana pola tata ruang wilayah yang ada. Hal ini untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan kerusakan daerah aliran sungai yang merupakan daerah tadah hujan. Pada dasarnya pengaturan penggunaan lahan di daerah aliran sungai dimaksudkan untuk:

• Untuk memperbaiki kondisi hidrologis DAS, sehingga tidak menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

• Untuk menekan laju erosi daerah aliran sungai yang berlebihan, sehingga dapat menekan laju sedimentasi pada alur sungai di bagian hilir.

2. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS berhubungan erat dengan peraturan, perencanaan, pelaksanaan dan pelatihan. Kegiatan pengelolaan lahan dimaksudkan untuk menghemat dan menyimpan air dan konservasi tanah. Pengelolaan DAS mencakup aktifitas - aktifitas berikut ini:

• Pemeliharaan vegetasi di bagian hulu DAS.

• Penanaman vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air & erosi tanah.

• Pemeliharaan vegetasi alam, atau penanaman vegetasi tahan air yang tepat, sepanjang tanggul drainase, saluran - saluran dan daerah lain untuk pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah.

• Pembangunan secara khusus bangunan - bangunan pengendali banjir (misal Chek Dam) sepanjang dasar aliran yang mudah tererosi.

• Pengaturan kontur dan cara - cara pengolahan lahan.

• Pengelolaan khusus untuk mengantisipasi aliran sedimen yang dihasilkan dari kegiatan gunung berapi.

Sasaran penting dari kegiatan pengelolaan DAS adalah untuk mencapai keadaan -keadaan berikut:

• Mengurangi debit banjir di daerah hilir.

• Mengurangi erosi tanah dan muatan sedimen di sungai.

• Meningkatkan lingkungan di daerah DAS dan badan sungai.

3. Normalisasi Alur Sungai

Pada alur sungai yang memiliki kemiringan dasar kecil akan cenderung terjadi sedimentasi. Akibat adanya sedimen ini maka alur sungai akan menjadi sempit dan dangkal sehingga mengganggu aliran air dan akan terjadi kenaikan muka air banjir. Oleh karena itu, diperlukan pengerukan dan pelebaran saluran

mengingat kemungkinan kembalinya sungai ke bentuk semula sangat besar

4. Pembuatan Tanggul Tangkis / Krib (Groyne)

Krib adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah guna mengatur arus sungai, dan tujuan utamanya adalah sebagai berikut :

• Mengatur arah arus sungai.

• Mengurangi kecepatan arus sungai sepanjang tebing sungai, mempercepat sedimentasi, dan menjamin keamanan tanggul / tebing terhadap gerusan.

• Mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai.

• Mengkonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan.

5. Pembuatan Dinding Kendali (Training Wall)

Dinding kendali / pengarah ini biasanya digunakan untuk pengarah aliran, pembetulan belokan - belokan sungai dan penyempitan alur sungai. Dinding kendali ini sering dibangun bersama - sama dengan tanggul tangkis terutama pada belokan - belokan tajam.

5.3. PENANGANAN MUARA SUNGAI

sedimentasi pada muara sungai yang berasal dari sungai maupun dari laut. Oleh sebab itu, maka konstruksi yang digunakan pada muara Sungai Silandak adalah konstruksi jetty panjang.

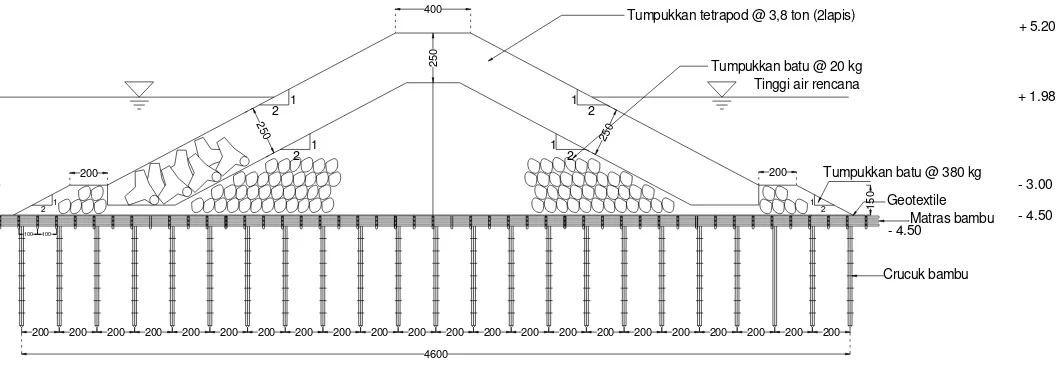

5.4. PERENCANAAN ALTERNATIF TERPILIH

Untuk mengatasi masalah penutupan mulut sungai, maka direncanakan konstruksi jetty panjang pada muara sungai Silandak sebagai penahan sedimen. Konstruksi jetty panjang menggunakan tipe bangunan pantai bersisi miring. Kelebihan dari bangunan pantai sisi miring adalah mempunyai sifat fleksibel serta mampu meredam serangan gelombang. Konstruksi jetty dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Direncanakan konstruksi Jetty menggunakan tetrapod sebagai lapisan pelindung karena material batu alam dengan ukuran berat tertentu dalam jumlah yang banyak sukar didapat disekitar lokasi muara. Untuk lapisan pelindung digunakan tetrapod, sedangkan untuk bagian inti ( core ) konstruksi jetty menggunakan material batu alam.

5.4.1. Perhitungan Elevasi Puncak Bangunan

Elevasi puncak jetty ditetapkan dengan menggunakan persamaan di bawah ini.

Elpuncak = DWL + Ru + Fb ( 5.1 )

Dengan :

Elpuncak = Elevasi puncak jettyrencana (m)

Ru = Run Up gelombang (m)

DWL = Design Water Level (m)

Fb = Tinggi jagaan, antara 0,5 s/d 1,00 meter Perhitungan Run Up Gelombang adalah sebagai berikut : Kemiringan sisi jetty direncanakan 1 : 2

Diketahui :

T = 7,263 detik Lo = 1,56 x T2

= 1,56 x 7,2632 = 82,29 meter

Bilangan Irribaren didapatkan dengan menggunakan rumus :

Ir = Tg θ / (H/Lo)0,5 ( 5.2 )

Dimana :

Ir : bilangan Irribaren

Tg θ : kemiringan dasar bangunan

H : tinggi gelombang di lokasi bangunan L0 : panjang gelombang di laut dalam

Diketahui dari hasil perhitungan pada Bab IV kedalaman gelombang pecah adalah 4,106 meter dibawah permukaan air laut. Konstruksi jetty akan dibangun hingga kedalaman 4,5 meter dibawah permukaan air laut. Diketahui tinggi gelombang saat belum pecah adalah 3,580 meter untuk periode ulang 25 tahun dan tinggi gelombang pecah adalah 3,422 meter. Perhitungan run up gelombang berdasarkan persamaan 5.2 :

( Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai )

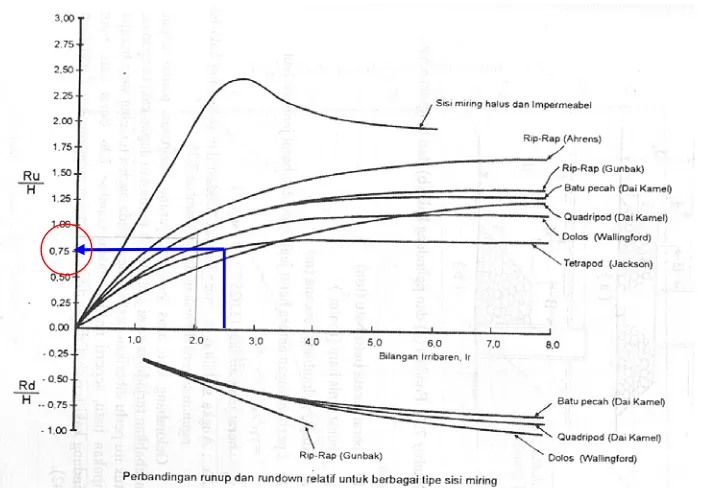

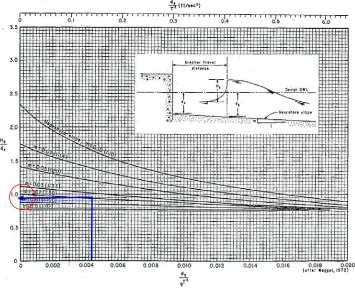

Gambar 5.3. Grafik Run-up Gelombang

Dari Grafik run up gelombang ( gambar 5.3 ) untuk lapis lindung dari tetrapod pada Ir = 2,4 didapatkan nilai run up :

Ru / H = 0,75 maka

Ru = 0,75 x 3,580 = 2,685 meter

Sehingga elevasi puncak bangunan dapat dihitung berdasarkan persamaan ( 5.2 )

Elpuncak = 1.98 m + 2,685m + 0,5 m

= 5,165 m ≈ 5,2 meter

5.4.2. Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan jetty pada kedalaman 4,5 meter dibawah permukaan air laut :

HBangunan = Elevasi Puncak Bangunan – Elevasi Dasar laut

5.4.3. Berat Butir Lapis Pelindung

Berat butir batu pelindung dengan menggunakan Rumus Hudson (Bambang Triatmodjo, 1999) adalah sebagai berikut :

θ γ

cot ) 1

( 3

3

− =

r D

r

S K

H

W ( 5.3 )

Dimana :

W = berat butir batu pelindung ( ton )

γr = berat jenis batu ( ton/m3 )

γa = berat jenis air laut ( ton/m3 )

H = tinggi gelombang rencana ( m )

θ = sudut kemiringan sisi

KD = koefisien stabilitas bentuk batu pelindung

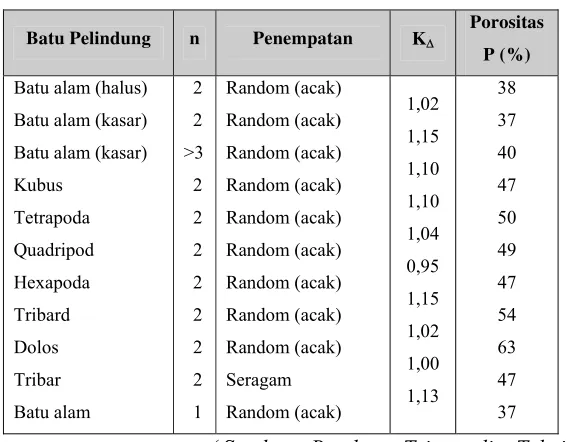

Tabel 5.1. Daftar Harga K∆ ( Koefisien Lapis )

Batu Pelindung n Penempatan K∆

Porositas

P (%)

Batu alam (halus) Batu alam (kasar) Batu alam (kasar) Kubus

Random (acak) Random (acak)

Random (acak) Random (acak) Random (acak) Random (acak) Random (acak) Random (acak) Random (acak) Seragam Random (acak)

1,02

( Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai )

Tabel 5.2. Koefisien Stabilitas KD Untuk Berbagai Jenis Butir

Lapis lindung n Penempatan

Lengan Bangunan Ujung Bangunan

Kemiringan

KD KD

Gelombang Gelombang

Pecah Tdk pecah Pecah Tdk Pecah Cot θ

Batu Pecah

¾ Bulat halus

¾ Bulat halus

¾ Bersudut kasar 2

Bersudut kasar

2 Acak 2,0 4,0

¾ Bersudut kasar

¾ Bersudut kasar

¾ Parallel epiped >3

n = 2

Perhitungan berat lapis lindung :

1. Jetty Bagian Kepala

2

Digunakan tetrapod dengan berat butir 3,8 ton Berat batu lapisan inti ( core ) :

Digunakan batu belah dengan berat 20 kilogram.

2. Jetty Bagian Lengan

2

Digunakan tetrapod dengan berat butir 3 ton Berat batu lapisan inti ( core ) :

Digunakan batu belah dengan berat 20 kilogram.

5.4.4. Menghitung Tebal Lapis Pelindung

Perhitungan tebal lapis pelindung dinyatakan dengan rumus :

t =nK∆

Bagian Kepala

Bagian Lengan

5.4.5. Lebar Puncak Bangunan

Lebar puncak jetty dapat dicari dengan persamaan di bawah ini :

B = nK∆

Bagian Kepala :

B = nK∆

Bagian Lengan :

= 3 x 1,04 x ( 3 / 2,4 )1/3 = 3,36 m ≈ 3,5 meter

5.4.6. Pelindung Kaki

Bangunan pantai yang terbuka terhadap serangan gelombang pecah perlu dilengkapi dengan pelindung kaki. Fungsi pelindung kaki adalah untuk melindungi tanah pondasi terhadap erosi yang ditimbulkan oleh serangan gelombang besar. Menurut Bambang Triatmodjo dalam Teknik Pantai halaman 266, untuk perencanaan awal, batu pelindung kaki terdiri dari batu pecah dengan berat sebesar W/10, besarnya berat ( W ) dapat dihitung dengan persamaan ( 5.3 ).

Untuk pelindung kaki, digunakan batu pecah bersudut kasar, diketahui dari perhitungan sebelumnya diperoleh berat lapis pelindung utama pada bagian badan dan lengan masing – masing 3,8 ton dan 3 ton. Berat batu pelindung kaki untuk bagian kepala :

10

Sedangkan untuk bagian lengan :

10

Lebar pelindung kaki dapat dihitung dengan persamaan ( 5.5 ). Bagian Kepala :

B = nK∆

Bagian Lengan :

B = 3 x 1,15 x 3

Tinggi pelindung kaki dapat dihitung dengan persamaan ( 5.4 ). Bagian Kepala :

t =nK∆

Bagian Lengan :

t =nK∆

W = berat butir batu pelindung ( ton ) = 3,6 ton P = porositas rata – rata dari lapis pelindung ( % )

γr = berat jenis batu pelindung ( ton/m3 )

Bagian Kepala :

3 2

100 1

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ −

= ∆

W x P AnK

N γr

= 10 x 2 x 1,04 x ( 1 – ( 50/100 ) ) x ( 2,4 / 3,8 )2/3 = 7,656 ≈ 8 butir untuk setiap 10 m2

Bagian Lengan :

3 2

100 1

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ −

= ∆

W x P AnK

N γr

200

400

15

0

Tinggi air rencana

Crucuk bambu Matras bambu Geotextile Tumpukkan batu @ 380 kg

- 4.50 Tumpukkan batu @ 20 kg Tumpukkan tetrapod @ 3,8 ton (2lapis)

+ 1.98 + 5.20

200

1 2

1 2

25 0

200

1 2

1 2

1 2

1 2

250

25

0

15

0

200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

100 100

4600

- 3.00

- 4.50

350

200

2 50

Crucuk bambu Matras bambu Geotextile Tumpukkan batu @ 300kg Tumpukkan batu @ 20 kg

Tumpukkan tetrapod @ 3 ton (2lapis)

-4.20 + 5.20

1 2

1 2

+ 1.98

1 2

200

15

0

1 2

1 2

1 2

200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4500

+ 1.98 + 5.20

- 2.70

- 4.20

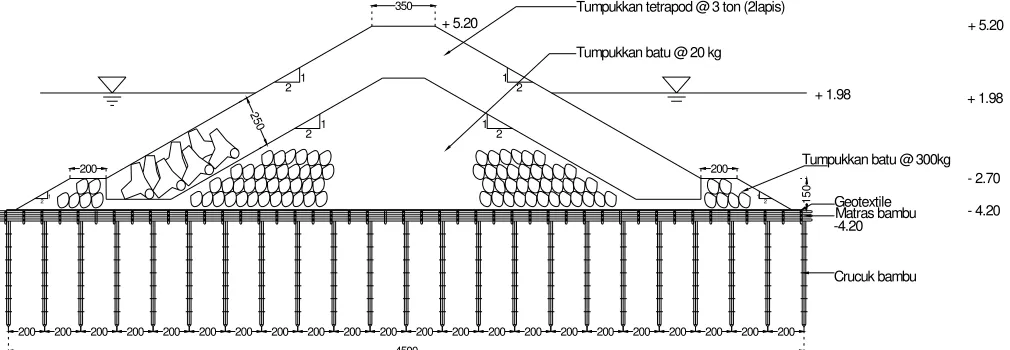

5.4.8. Spesifikasi Tetrapod

Berdasarkan data hasil perhitungan berat butir lapis pelindung pada bagunan jetty, dapat dihitung spesifikasi tetrapod yang akan digunakan. Dari nilai berat butir dapat dihitung besarnya volume berdasarkan rumus dasar berat jenis.

V W =

γ ( 5.7 )

γ W

V =

Dimana :

γ = berat jenis ( ton/m3 ) W = berat ( ton )

V = volume ( m3 )

Diketahui W = 3,8 ton untuk bagian kepala dan W = 3 ton untuk bagian badan, maka :

V = 4 , 2

8 , 3

= 1,583 m3; sedangkan bagian badan :

V = 4 , 2

3

= 1,25 m3

Perhitungan volume untuk tetrapod dapat dihitung dengan rumus berikut ini.

3 280 ,

0 H

V = ( 5.8 )

( Shore Protection Manual Vol. 2, hal. 7-218 )

Bagian kepala : 1,583 = 0,280.H3

Bagian lengan : 1,25 = 0,280.H3

H3 = 4,464; H = 1,65 m

Berdasarkan nilai H yang telah diperoleh, dapat dihitung spesifikasi tetrapod yang akan digunakan. Persamaan yang digunakan dalam perhitungan spesifikasi tetrapod antara lain sebagai berikut : A = 0,302 H G = 0,215 H

B = 0,151 H H = 1 H C = 0,477 H I = 0,606 H D = 0,470 H J = 0,303 H E = 0,235 H K = 1,091 H F = 0,644 H L = 1,201 H

( Shore Protection Manual Vol. II, hal. 7-218 )

A B

C

H D

E

I J

K F

G

L

Tampak Atas

A A

Potongan A - A Tampak Bawah

Tabel 5.3. Spesifikasi Tetrapod untuk Bangunan Jetty

No. Spesifikasi Kepala Badan

( meter ) ( meter )

1 A 0.5 0.5 2 B 0.3 0.2 3 C 0.8 0.8 4 D 0.8 0.8 5 E 0.4 0.4 6 F 1.1 1.1 7 G 0.4 0.4

8 H 1.9 1.7

9 I 1.1 1.0

10 J 0.5 0.5

11 K 1.9 1.8

12 L 2.1 2.0

5.5. PERENCANAAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI

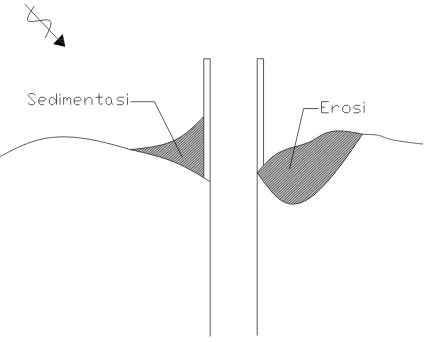

Telah disampaikan sebelumnya dalam Bab II bahwa dengan dibangunnya konstruksi jetty pada muara sungai akan menimbulkan dampak terhadap pantai disekitarnya. Dengan dibangunnya konstruksi jetty panjang maka transport sedimen sepanjang pantai yang dipengaruhi oleh gelombang datang yang membentuk sudut terhadap garis pantai akan terhalang dibagian sebelah kiri muara, sedangkan disebelah kanan muara akan terjadi erosi.

Untuk melindungi pantai disebelah kanan muara terhadap erosi, perlu dibuat bangunan pelindung pantai. Maka direncanakan bangunan pelindung pantai menggunakan revetmen. Rencananya revetment akan dibangun pada elevasi -0,30 meter dengan menggunakan batu belah sebagai lapis pelindung.

Dari tabel 5.1 dan 5.2 diperoleh nilai – nilai koefisien yang dibutuhkan dalam perhitungan jetty. Nilai koefisien tersebut adalah sebagai berikut.

n = 2

KD = 2

K∆ = 1,15

Porositas P (%) = 37

Cot θ = 2

γa = berat jenis air laut ( 1,025 t/m3 )

γr = berat jenis batu ( 2,65 t/m3 )

5.5.1. Perhitungan Elevasi Puncak Bangunan

Elevasi puncak revetmen ditetapkan dengan menggunakan persamaan di bawah ini.

Elpuncak = DWL + Ru + Fb

Dengan :

Elpuncak = Elevasi puncak jettyrencana (m)

Ru = Run Up gelombang (m)

DWL = Design Water Level (m)

Perhitungan Run Up Gelombang adalah sebagai berikut : Kemiringan sisibangunan direncanakan 1 : 2

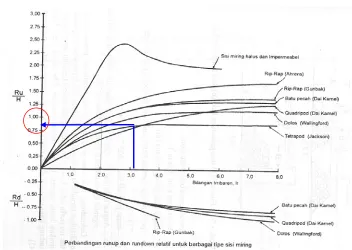

Tinggi gelombang rencana di lokasi bangunan dapat dihitung dengan menggunakan grafik pada gambar 5.8.

( Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai )

Gambar 5.8. Grafik Penentuan Gelombang Pecah Rencana di Kaki Bangunan

ds = 1,98 – ( - 0,3 ) = 2,28 meter

2

gT ds

= 2

263 , 7 81 , 9

28 , 2

x = 0,0044

Dari gambar 5.11 diperoleh nilai Hb/ds = 0,95 Hb = 0,95 x ds = 0,95 x 2,28 = 2,166 meter

Perhitungan panjang gelombang di laut dalam adalah sebagai berikut : T = 7,263 detik

Lo = 1,56 x T2

Bilangan Irribaren didapatkan dengan menggunakan rumus : Ir = Tg θ / (H/Lo)0,5

Dimana :

Ir : bilangan Irribaren

Tg θ : kemiringan dasar bangunan

H : tinggi gelombang di lokasi bangunan L0 : panjang gelombang di laut dalam

Ir = ( 1 / 2 ) / ( 2,166 / 82,29 )0,5 = 3,1

( Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai )

Gambar 5.9. Grafik Run-up Gelombang

Dari Grafik run up gelombang ( gambar 5.9 ) untuk lapis lindung dari tetrapod pada Ir = 3,3 didapatkan nilai run up :

Ru / H = 0,8 maka

Ru = 0,8 x 2,166 = 1,73 meter

Sehingga elevasi puncak bangunan dapat dihitung berdasarkan persamaan ( 5.2 )

= 4,2 meter

5.5.2. Tinggi Bangunan

Tinggi bangunan revetmen pada kedalaman 0,3 meter dibawah permukaan air laut :

HBangunan = Elevasi Puncak Bangunan – Elevasi Dasar laut

= 4,2 – ( - 0,3 ) = 4,5 meter

5.5.3. Berat Butir Lapis Pelindung

Berat butir batu pelindung dengan menggunakan Rumus Hudson :

θ

KD = koefisien stabilitas bentuk batu pelindung

Untuk perhitungan digunakan batu belah bersudut kasar dengan koefisien stabilitas KD = 2, dan K∆ = 1,15.

Berat batu lapis pelindung luar :

Berat batu lapis pelindung kedua :

W/10 = 1,7 / 10 = 0,17 ton = 170 kilogram

5.5.4. Menghitung Tebal Lapis Pelindung

Perhitungan tebal lapis pelindung dinyatakan dengan rumus pada persamaan 5.4 : Tebal lapis pelindung luar :

t =nK∆

Tebal lapis pelindung kedua :

5.5.5. Lebar Puncak Bangunan

Lebar puncak revetmen dapat dicari dengan persamaan ( 5.5 ) :

B = nK∆

3 1

⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡

r

W γ

Dimana :

B = lebar puncak ( m )

n = jumlah butir batu ( n minimum = 3 ) k∆ = koefisien lapis ( tabel 5.2 )

W = berat butir batu pelindung ( ton )

γr = berat jenis batu pelindung ( ton/m3 )

B = nK∆

3 1

⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡

r

W γ

= 3 x 1,15 x ( 1,7 / 2,4 )1/3 = 2,975 m ≈ 3 meter

5.5.6. Pelindung Kaki

Direncanakan pelindung kaki menggunakan tipe pelindung seperti pada gambar berikut ini.

• Tebal toe protection

Tebal toe protection direncanakan setebal 1H = 2,2 meter, dengan tebal batu pelindung kaki sebesar r = t = 1 meter. Pada bagian permukaan dari lapis pelindung akan diisi pasir dengan tebal bidang isian sebesar :1H – r = 2,2 – 1 = 1,2 meter.

• Lebar toe protection B = 2H = 2 x 2,2 = 4,4 m

• Berat butir

Berat butir batu untuk pondasi dan pelindung kaki bangunan diberikan oleh persamaan berikut :

3 3

3

) 1 ( −

=

r s

r

S N

H

W γ ( 5.6 )

Dimana :

W : berat rata – rata butir batu ( ton )

γr : berat jenis batu ( ton/m3 ) H : tinggi gelombang rencana ( m )

Sr : perbandingan antara berat jenis batu dan berat jenis air laut Ns3 : angka stabilitas rencana untuk pelindung kaki bangunan ( lihat

Gambar 5.11. Angka stabilitas Ns untuk Pondasi Pelindung Kaki

Elevasi dasar revetmen direncanakan pada elevasi - 0,3 meter ds = 1,98 – ( -0,3 ) = 2,28

d1 = 2,28 – 1,88 = 0,4 meter

di/ds = 0,175 dari Gambar 5.11. di peroleh Ns3 = 20

3 3

3

) 1 ( −

=

r s

r

S N

H

W γ

=

3 3

) 1 025 , 1

65 , 2 ( 20

2 , 2 65 , 2

− ×

5.5.7. Jumlah Butir tiap Satuan Luas ( N )

Jumlah butir tiap satuan luas dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

3 2

100 1

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ −

= ∆

W x P AnK

N γr

Dimana :

t = tebal lapis pelindung ( m ) n = jumlah butir batu

k∆ = koefisien lapis ( tabel 5.1 ) = 1,04

W = berat butir batu pelindung ( ton ) = 3,6 ton P = porositas rata – rata dari lapis pelindung ( % )

γr = berat jenis batu pelindung ( ton/m3 )

3 2

100 1

⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣

⎡ −

= ∆

W x P AnK

N γr

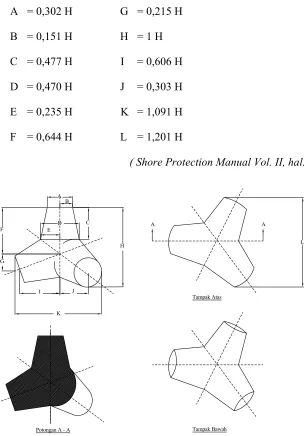

200

100

200

100

120

100

440 2

1 2

1

300

250

+ 4.20 Tumpukan batu 380 kg

+ 0.00 - 0.30

Tumpukan batu 1.7 ton Tumpukan batu 170 kg

100

Isian pasir

+ 1.98

Geotextile Matras bambu

Crucuk bambu 3 O 10 - 100