2.1 Nyeri

2.1.1 Definisi Nyeri

Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan (IASP, 2014). Definisi ini menekankan bahwa tanpa memandang ada atau tidaknya kerusakan jaringan yang dapat dikenali, nyeri adalah pengalam kompleks yang memiliki beragam dimensi. Nyeri dipengaruhi oleh beragam faktor seperti faktor fisik, kognitif, afeksi dan lingkungan pasien tersebut (Kuntono, 2011).

2.1.2 Fisiologi Nyeri

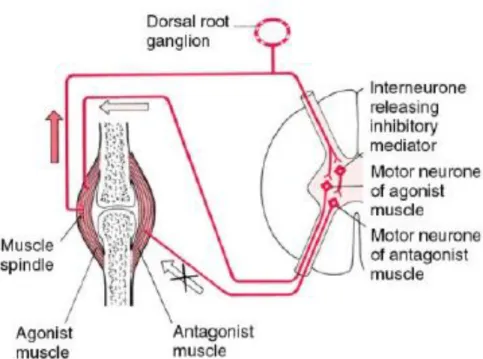

Menurut Torrance & Serginson (1997), ada tiga jenis sel saraf dalam proses penghantaran nyeri yaitu sel saraf aferen atau neuron sensori, serabut konektor atau interneuron dan sel saraf eferen atau neuron motorik. Sel-sel saraf ini mempunyai reseptor pada ujungnya yang menyebabkan impuls nyeri dihantarkan ke sumsum tulang belakang dan otak. Reseptor-reseptor ini sangat khusus dan memulai impuls yang merespon perubahan fisik dan kimia tubuh. Reseptor-reseptor yang berespon terhadap stimulus nyeri disebut nosiseptor. Stimulus pada

jaringan akan merangsang nosiseptor melepaskan zat-zat kimia, yang terdiri dari prostaglandin, histamin, bradikinin, leukotrien, substansi P, dan enzim proteolitik. Zat-zat kimia ini akan mensensitasi ujung syaraf dan menyampaikan impuls ke otak (Torrance & Serginson, 1997).

Menurut Smeltzer & Bare, kornu dorsalis dari medula spinalis dapat dianggap sebagai tempat memproses sensori. Serabut perifer berakhir di sini dan serabut traktus sensori asenden berawal di sini. Juga terdapat interkoneksi antara sistem neural desenden dan traktus sensori asenden. Traktus asenden berakhir pada otak bagian bawah dan bagian tengah dan impuls-impuls dipancarkan ke korteks serebri (Smeltzer & Bare, 2002).

Agar nyeri dapat diserap secara sadar, neuron pada sistem asenden harus diaktifkan. Aktivasi terjadi sebagai akibat input dari reseptor nyeri yang terletak dalam kulit dan organ internal. Terdapat interkoneksi neuron dalam kornu dorsalis yang ketika diaktifkan, menghambat atau memutuskan transmisi informasi yang menyakitkan atau yang menstimulasi nyeri dalam jaras asenden. Seringkali area ini disebut gerbang. Kecenderungan alamiah gerbang adalah membiarkan semua input yang menyakitkan dari perifer untuk mengaktifkan jaras asenden dan mengaktifkan nyeri. Namun demikian, jika kecendrungan ini berlalu tanpa perlawanan, akibatnya sistem yang ada akan menutup gerbang. Stimulasi dari neuron inhibitor sistem asenden menutup gerbang untuk input nyeri dan mencegah transmisi sensasi nyeri (Smeltzer & Bare, 2002).

Teori gerbang kendali nyeri merupakan proses dimana terjadi interaksi antara stimulus nyeri dan sensasi lain dan stimulasi serabut yang mengirim sensasi

tidak nyeri memblok transmisi impuls nyeri melalui sirkuit gerbang penghambat. Sel-sel inhibitor dalam kornu dorsalis medula spinalis mengandung eukafalin yang menghambat transmisi nyeri (Wall, 1978 dikutip dari Smeltzer & Bare, 2002).

2.1.3 Mekanisme Nyeri

Nyeri merupakan suatu bentuk peringatan akan adanya bahaya kerusakan jaringan. Pengalaman sensoris pada nyeri akut disebabkan oleh stimulus noksius yang diperantarai oleh sistem sensoris nosiseptif. Sistem ini berjalan mulai dari perifer melalui medula spinalis, batang otak, thalamus dan korteks serebri. Apabila telah terjadi kerusakan jaringan, maka sistem nosiseptif akan bergeser fungsinya dari fungsi protektif menjadi fungsi yang membantu perbaikan jaringan yang rusak.

Nyeri lazimnya melibatkan empat proses yaitu transduksi, transmisi, persepsi dan modulasi (Kuntono, 2011).

a. Transduksi adalah proses yang melibatkan konversi energi dengan stimulus termal, mekanik atau kimia yang berbahaya menjadi impuls saraf oleh reseptor sensorik yang disebut nosiseptor.

b. Transmisi adalah tahap selanjutnya di mana impuls saraf ini ditransmisi dari tempat transduksi yaitu area tepi atau perifer ke saraf spinal dan otak.

c. Persepsi adalah proses apresiasi sinyal yang telah tiba di struktur yang lebih tinggi sebagai nyeri, penentuan pengertian dan respon perilaku.

d. Modulasi adalah tahap penting di mana masukan atau input berupa inhibisi dan fasilitasi dari otak mempengaruhi modulasi transmisi nosiseptif pada tingkat saraf spinal (Kuntono, 2011).

Kontraksi normal otot rangka berlangsung tanpa disertai nyeri. Tetapi jika kontraksi otot terjadi berulang-ulang pada satu tempat tertentu dengan disertai gejala iskemia maka terjadilah pengeluaran bahan kimia seperti asam laktat, histamin, bradikinin, polipeptida dan prostaglandin. Rangsangan nyeri akan berkurang jika otot rileksasi kembali dan iskemia otot menghilang. Pada penelitian menunjukkan bahwa otot-otot yang mengalami sprain dan strain pada waktu berolahraga atau akibat bekerja yang tidak ergonomis juga menunjukkan gejala nyeri otot yang bersangkutan (Kuntono, 2011).

Adanya pengeluaran bahan kimia berupa asam laktat, histamin, bradikinin, polipeptida dan progtaglandin dapat menstimulasi nosiseptor sehingga menghasilkan impuls saraf sementara sebagian besar dari mereka akan mensensitisasi nosiseptor dengan meningkatkan sifat dapat dirangsang atau excitability dan frekuensi pembuangan. Aktivasi nosiseptor secara konstan dapat menyebabkan nyeri nosiseptif (Kuntono, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terdapat hubungan di antara spasme otot dengan iskemia vaskuler dan hal lain yang menimbulkan rangsangan nosiseptor, hingga terbentuk suatu rangkaian yang saling berhubungan dan terkait satu dengan lainnya. Terjadinya efek yang nyata pada perangsangan nyeri yaitu terjadi somatic withdrawal reflex dan ini berarti terjadi spasme otot

atau kontraksi otot yang berulang atau spasme sehingga mengakibatkan kompresi sistem vaskuler yang melayani otot yang bersangkutan dan terjadi iskemia relatif dan setempat. Timbulnya rasa nyeri pada peristiwa tersebut karena pengeluaran substansi Lewis’s P yang diidentifikasi sebagai hidrogen atau ion kalium yang meningkat pada jaringan otot dengan kenaikan metabolisme setempat. Jika aliran darah normal kembali maka rasa nyeri kemudian hilang (Kuntono, 2011).

2.1.4 Intensitas Nyeri

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan oleh individu, pengukuran intensitas nyeri sangat subjektif dan individual serta kemungkinan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan sangat berbeda oleh dua orang yang berbeda. Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologis tubuh terhadap nyeri itu sendiri. Namun, pengukuran dengan teknik ini juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007).

Intensitas pengukuran nyeri menurut Smeltzer dan Bare (2002) adalah sebagai berikut :

1) Skala intensitas nyeri deskriptif

2) Skala identitas nyeri numerik

3) Skala analog visual

Keterangan :

0 : Tidak nyeri

1-3 : Nyeri ringan, secara objektif klien dapat berkomunikasi dengan baik.

4-6 : Nyeri sedang, secara objektif klien mendesis, menyeringai, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti perintah dengan baik.

7-9 : Nyeri berat, secara objektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi.

10 : Nyeri sangat berat. Pasien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi, memukul.

Karakteristik paling subjektif pada nyeri adalah tingkat keparahan atau intensitas nyeri tersebut. Pasien seringkali diminta untuk mendeskripsikan nyeri sebagai toleransi penilaian intensitas nyeri yang ringan, sedang atau parah. Namun, makna istilah-istilah ini berbeda bagi tenaga medis dan pasien. Skala deskritif merupakan alat pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih objektif. Skala penilaian numerik (Numerical Rating Scales, NRS) lebih digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, klien menilai nyeri dengan menggunakan skala 0-10. Skala paling efektif digunakan saat mengkaji intensitas

nyeri sebelum dan setelah intervensi terapeutik. Apabila digunakan skala untuk menilai nyeri, maka direkomendasikan patokan 10 cm (AHCPR, 1992). Skala analog visual (Visual analogue scale / VAS) tidak melabel subdivisi. VAS adalah suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya. Skala ini memberi klien kebebasan penuh untuk mengidentifikasi keparahan nyeri. VAS dapat merupakan pengukuran keparahan nyeri yang lebih sensitif karena klien dapat mengidentifikasi setiap titik pada rangkaian dari pada dipaksa memilih satu kata atau satu angka (Potter, 2005).

2.2 Anatomi Fisiologi

2.2.1 Anatomi Fisiologi Otot Piriformis

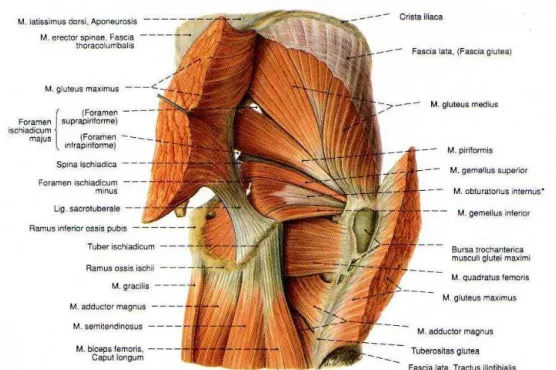

Otot piriformis berfungsi sebagai eksternal rotator, menopang otot abduktor, dan fleksor sendi pinggul, memberikan stabilitas postural selama ambulasi dan berdiri (Papadopoulos & Khan, 2004). Otot piriformis berasal pada permukaan anterior sakrum, biasanya di tingkat vertebra S2 melalui S4 di atau dekat kapsul sendi sacroiliaka. Otot tersebut menempel pada aspek medial superior dari trokanter mayor melalui tendon yang sebagian besar tergabung dengan tendon obturatorius internus dan otot gemelus (Digiovanna dkk, 2005). Otot piriformis dipersarafi oleh saraf tulang belakang S1 dan S2 serta kadang-kadang juga oleh L5.

Gambar 2-1: Anatomi otot piriformis (Sumber: Sobotta, 2006)

Pemahaman yang tepat mengenai Piriformis Syndrome membutuhkan pengetahuan tentang variasi dalam hubungan antara saraf ishiadicus dan otot piriformis. Sekitar 96 % dari populasi, saraf ischiadicus keluar dari foramen sciatic lebih mendalam sepanjang permukaan inferior otot piriformis (Benzon dkk, 2003). Sebanyak 22 % dari populasi saraf sciatica menembus otot piriformis, membagi otot piriformis menjadi dua lapisan. Saraf ischiadicus dapat lulus sepenuhnya melalui muscle belly, atau saraf dapat dibagi menjadi dua cabang, satu cabang melekat pada bagian fibula dan cabang lainnya melekat pada tibia yang berjalan inferior atau superior di sepanjang otot (Beaton, 1938).

Beberapa gejala Piriformis Syndrome terjadi sebagai akibat dari peradangan lokal dan kemacetan yang disebabkan oleh kompresi otot yang mengenai saraf

kecil, saraf pudenda dan pembuluh darah, yang keluar pada batas medial inferior otot piriformis (Boyajian dkk, 2008).

2.2.2 Anatomi Myofascial

Menurut Clay (2008), kata fascia diambil dari bahasa latin yang berarti pita atau perban. Fascia merupakan tipe jaringan yang berada di seluruh tubuh dan berada di mana-mana yang tidak hanya memberikan bentuk tubuh baik di luar maupun di dalam melainkan juga sebagai perantara dari semua sistem yang ada pada tubuh dan menyediakan bentuk untuk sistem tubuh seperti sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem limfatik (Clay, 2008).

Fascia adalah salah satu tipe jaringan ikat yang membungkus tendon, ligamen, aponeurosis dan jaringan parut. Fungsi fascia tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kontur tubuh tetapi juga memberikan lubrikasi atau pelumas diantara struktur-struktur untuk menghasilkan gerakan berupa peran otot dan nutrisi. Fascia berada di seluruh tubuh manusia dan memiliki nama yang berbeda di setiap tempat yang berbeda. Fascia yang berada di sekitar otak dan spinal cord disebut meningen, fascia yang ada disekitar tulang disebut periosteum, fascia yang berada di sekitar rongga perut disebut peritoneum, fascia di sekitar jantung disebut sebagai pericardium dan yang berada di seluruh tubuh di lapisan bawah kulit yang membagi otot disebut dengan myofascial (Clay, 2008).

Setiap satu group otot dengan group otot lainnya dibungkus oleh jaringan fascia untuk memisahkan group otot tersebut. Diantara jaringan fascia yang

membungkus otot tersebut terdapat cairan atau pelumas yang berfungsi untuk lubrikasi atau melumasi sehingga otot bebas bergerak tanpa adanya gesekan yang menimbulkan kecacatan pada otot. Otot dengan bantuan ikatan fascianya sendiri dapat menopang terjadinya ketegangan pada otot tersebut. Secara fungsional, otot dan fascia terhubung satu sama lain membentuk myofascia, memberikan kombinasi antara sifat jaringan kontraktil dan non-kontraktil (Manheim, 2001).

Ditinjau dari gambaran skematik, fascia dibagi menjadi 3 lapisan. Fascia superficialis (hipodermi) terletak di bawah dermis dan terdiri dari loose connective tissue dan jaringan adipose. Serabut yang memanjang ke dalam fascia superficialis menghubungkan dermis dengan lapisan subcutaneous, kemudian fascia akan melekat pada jaringan di bawahnya dan beberapa organ tubuh. Fascia superficialis berperan sebagai isolasi, mencegah dan melindungi deformasi mekanikal dan memberikan jalur untuk saraf dan dinding pembuluh saraf. Fascia superficialis juga dapat memberikan simpanan untuk air dan lemak (Manheim, 2001).

Potensial space merupakan lapisan yang kedua dari fascia. Oleh karena adanya pembengkakan atau oedem, space ini dapat membesar yang dapat menyebabkan fascia mengalami kerusakan dan meregang akibat dari injury dan terjadi kerusakan kecil di dalamnya. Deep fascia merupakan jaringan konektif fibrous yang padat yang memiliki fungsi memberikan gerakan bebas pada otot, mengisi space-space pada otot dan organ-organ lainnya, memberikan jalur-jalur kecil untuk saraf dan dinding pembuluh darah, dan dalam keadaan tertentu dapat memberikan perlekatan pada otot. Deep fascia juga membungkus seluruh organ –

organ pada tubuh, memisahkan otot ke dalam group fungsional dari garis tubuh (Manheim, 2001).

Berdasarkan tempat di mana letak fascia di dalam otot, maka fascia dibagi menjadi 3 yaitu epimysium, perymisium, dan endomysium. Ketiga lapisan tersebut merupakan perluasan dari deep fascia. Berdasarkan tempat di mana fascia itu ditemukan dibagi menjadi (1) Epimysium merupakan jaringan Myofascial terluas yang melapisi seluruh otot dan mengikat seluruh fasikel. (2) Perimysium merupakan jaringan fascia yang membungkus sekelompok serabut otot ke dalam satu fasikel. (3) Endomysium merupakan jaringan fascia terdalam yang memisahkan serat-serat otot (Alter, 2004).

Jaringan konektif ini kemudian membagi dan mengelilingi faciculi serta pada akhirnya di setiap otot. Terdapat 3 bagian fascia yang memanjang melewati sel otot untuk membentuk tendon atau aponeurosis yang melekatkan otot ke otot atau otot ke periosteum. Ketika terjadi stress mekanik fascia memiliki kemampuan untuk mengubah dan menghilangkan energi (Cantu & Grodin, 2001).

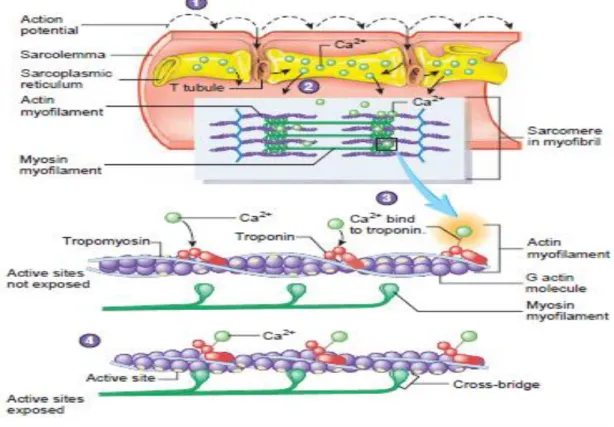

2.2.3 Mekanisme Kontraksi Otot

Semua otot rangka dibentuk oleh sejumlah serabut yang diameternya berkisar dari 10 sampai 80 mikrometer. Masing-masing serabut ini terbuat dari rangkaian sub unit yang lebih kecil. Pada sebagian besar otot rangka masing-masing serabutnya membentang di seluruh panjang otot. Kecuali pada sekitar 2

persen serabut masing-masing serabut biasanya hanya dipersarafi oleh satu ujung saraf yang terletak di dekat bagian tengah serabut (Guyton & Hall, 2008).

Sarkolema adalah membran sel dari serabut otot. Sarkolema terdiri dari membran sel yang sebenarnya yang disebut membran plasma, dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis materi polisakarida yang mengandung sejumlah fibril kolagen tipis. Di setiap ujung serabut otot, lapisan permukaan sarkolema ini bersatu dengan serabut tendon, dan serabut-serabut tendon kemudian berkumpul menjadi berkas untuk membentuk tendon otot dan kemudian menyisip ke dalam tulang (Guyton & Hall, 2008).

Myofibril terdiri dari filamen aktin dan myosin. Setiap serabut otot mengandung beberapa ratus sampai beberapa ribu myofibril. Setiap myofibril tersusun oleh sekitar 1500 filamen myosin yang berdekatan dan 3000 filamen aktin, yang merupakan molekul protein yang sesungguhnya. Filamen-filamen ini dapat dilihat pada pandangan longitudinal dengan mikrograf elektron. Filamen tebal menunjukkan myosin sementara filamen tipis adalah aktin. Filamen aktin dan myosin sebagian saling bertautan sehingga myofibril memiliki pita terang dan pita gelap yang berselang seling. Pita-pita terang hanya mengandung filamen aktin dan disebut pita I karena bersifat isotropic (Guyton & Hall, 2008). Pita-pita gelap mengandung filamen – filamen myosin dan ujung-ujung filamen aktin tempat pita-pita tersebut menumpang tindih myosin, yang disebut pita A karena bersifat anistropik terhadap cahaya yang dipolarisasikan. Penonjolan kecil yang diperlihatkan dari samping filamen myosin merupakan jembatan

Gambar 2-2: Mekanisme kontraksi otot (Sumber: Seeley dkk, 2008)

silang. Interaksi antara jembatan silang dan filamen aktin tersebut adalah peristiwa yang menyebabkan kontraksi (Guyton & Hall, 2008).

Pada gambar menunjukkan bahwa ujung-ujung filamen aktin melekat pada lempeng Z . Dari lempeng ini, filamen-filamen memanjang dalam dua arah untuk saling bertautan dengan filamen myosin. Lempeng Z yang terdiri atas protein filamentosa, yang berbeda dari filamen aktin dan myosin berjalan menyilang melewati myofibril ke myofibril lainnya dan melekatkan myofibril satu dengan yang lain di sepanjang serabut otot. Oleh karena itu, seluruh serabut otot memiliki pita terang, seperti yang terdapat pada tiap-tiap myofibril. Pita-pita

ini memberi corakan bergaris pada otot rangka dan otot jantung (Guyton & Hall, 2008).

Bagian myofibril atau seluruh serabut otot yang terletak antara dua lempeng Z yang berurutan disebut sarkomer . Bila serabut otot berkontraksi maka panjang sarkomer kira-kira 2 mikrometer. Pada ukuran panjang ini, filamen aktin akan bertumpang tindih seluruhnya dengan filamen myosin dan ujung filamen aktin mulai bertumpang tindih satu sama lain. Kemudian pada ukuran ini juga otot mampu menimbulkan daya kontraksi terbesarnya (Guyton & Hall, 2008).

Timbul dan berakhirnya kontraksi otot terjadi dalam urutan tahap-tahap berikut: 1. Suatu potensial aksi berjalan di sepanjang sebuah saraf motorik sampai

ke ujungnya pada serabut otot.

2. Di setiap ujung, saraf menyekresi substansi neurotransmitter, yaitu asetilkolin, dalam jumlah sedikit.

3. Asetilkolin bekerja pada area setempat pada membran serabut otot untuk membuka banyak kanal “bergerbang asetilkolin” melalui molekul-molekul protein yang terapung pada membran.

4. Terbukanya kanal bergerbang asetilkolin memungkinkan sejumlah besar ion natrium untuk berdifusi ke bagian dalam membran serabut otot. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu potensial aksi pada membran. 5. Potensial aksi akan berjalan di sepanjang membran sarabut otot dengan

cara yang sama seperti potensial aksi berjalan di sepanjang membran serabut saraf.

6. Potensial aksi akan menimbulkan depolarisasi membran otot, dan banyak aliran listrik potensial aksi mengalir melalui pusat serabut otot. Di sini, potensial aksi menyebabkan retikulum sarkoplasma melepaskan sejumlah besar ion kalsium, yang telah tersimpan di dalam retikulum ini.

7. Ion-ion kalsium menimbulkan kekuatan menarik antara filamen aktin dan myosin yang menyababkan kedua filamen tersebut bergeser satu sama lain dan menghasilkan proses kontraksi.

8. Setelah kurang dari satu detik, ion kalsium di pompa kembali ke dalam retikulum sarkoplasma oleh pompa membran Ca++ dan ion-ion ini tetap disimpan dalam retikulum sampai potensial aksi otot yang baru datang lagi, pengeluaran ion kalsium dari myofibril menyebabkan kontraksi otot terhenti (Guyton & Hall, 2008).

2.3 Piriformis Syndrome

2.3.1 Definisi Piriformis Syndrome

Piriformis Syndrome adalah neuritis perifer saraf sciatic yang disebabkan oleh kondisi abnormal otot piriformis (Digiovanna dkk, 2005). Gejala klinisnya hilang timbul atau terkadang salah didiagnosis. Piriformis Syndrome dapat menyerupai disfungsi somatik lainnya yang umum, seperti intervertebralis discitis, radiculopathy lumbal, sacral disfungsi primer, sakroilitis, linu panggul, dan bursitis trokanterika (Boyajian dkk, 2008).

Hasil evaluasi dan pemeriksaan penyakit akibat kerja menunjukkan lebih dari 16 % pasien mengalami keterbatasan sebagian atau total terkait dengan

keluhan nyeri kronik di punggung bawah. Hal ini memperkirakan bahwa setidaknya 6 % dari pasien yang didiagnosis memiliki nyeri punggung bawah benar-benar memiliki Piriformis Syndrome (Boyajian dkk, 2008).

2.3.2 Epidemiologi Piriformis Syndrome

Piriformis Syndrome paling sering terjadi selama empat sampai dengan dekade kelima kehidupan dan mempengaruhi individu dari semua pekerjaan dan aktivitas (Beaton, 1938). Dilaporkan tingkat insiden untuk Piriformis Syndrome antara pasien dengan nyeri punggung bawah bervariasi luas dari 5% menjadi 36%. (Papadopoulos & Khan, 2004). Piriformis Syndrome lebih sering terjadi pada wanita daripada pria, mungkin karena terkait dengan biomekanika otot quadriceps femoris yang lebih luas angle yaitu, "Q sudut" di coxae os pelvis dari wanita (Boyajian dkk, 2008). Berdasarkan data kunjungan pasien di Klinik P di Denpasar tahun 2014 sedikitnya 2% - 3% pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah mengalami Piriformis Syndrome.

2.3.3 Patofisiologi Piriformis Syndrome

Pada saat otot piriformis memendek atau spasme akibat trauma, maka otot tersebut dapat menekan atau menjepit saraf sciatic yang berada diantara otot tersebut (Cluett, 2004). Sementara itu Maggs (2010) berpendapat bahwa salah satu penyebab Piriformis Syndrome adalah cedera. Otot piriformis sangat rentan untuk terjadi cedera berulang akibat gerakan (repetitive motion injury / RMI). RMI

terjadi apabila otot bekerja di luar kemampuannya, atau tidak diberi cukup waktu untuk fase recovery, akibatnya otot menjadi memendek (Maggs, 2010).

Spasme yang terjadi pada otot piriformis, selain mengiritasi dapat pula menekan saraf ischiadicus. Hal tersebut terjadi karena apabila otot piriformis memendek, maka saraf ischiadicus terjebak. Akibatnya aliran / suplai darah ke saraf ischiadicus pun terhambat, sedangkan iritasi terjadi akibat tekanan oleh otot piriformis tersebut (Cluett, 2004). Penekanan pada serabut saraf ischiadicus ini akan memberikan perangsangan, sehingga akan menimbulkan nyeri yang bertolak dari daerah otot piriformis menjalar sampai tungkai dan nyeri ini dirasakan hanya pada satu tungkai saja, karena ada nyeri kemudian timbul spasme pada otot-otot yang dilewati seperti m.gluteus, m. triscep surae, m. Hamstring dan otot-otot para vertebra lumbosakral (Maggs, 2010).

2.3.4 Etiologi Piriformis Syndrome

Ada dua jenis Piriformis Syndrome yaitu primer dan sekunder. Piriformis Syndrome primer disebabkan oleh kelainan anatomi dari otot piriformis yang mengalami split membagi saraf sciatica atau sebuah sciatica path. Sedangkan Piriformis Syndrome sekunder disebabkan oleh macrotrauma, microtrauma, efek massa iskemik, dan local iskemik (Digiovanna dkk, 2005).

Sekitar kurang dari 15 % kasus memiliki faktor pencetus disebabkan oleh macrotrauma pada area pantat sehingga menyebabkan peradangan jaringan lunak, kejang otot, atau keduanya dengan menghasilkan kompresi saraf (Digiovanna dkk, 2005). Sedangkan penyebab dari microtrauma diakibatkan

penggunaan otot piriformis yang terlalu sering atau overuse, misalnya terlalu sering berjalan atau berlari dengan jarak yang jauh, dan kompresi langsung semacam trauma berulang dari duduk pada permukaan yang keras yang dikenal dengan dompet neuritis (Boyajian dkk, 2008).

2.3.5 Manifestasi Klinis

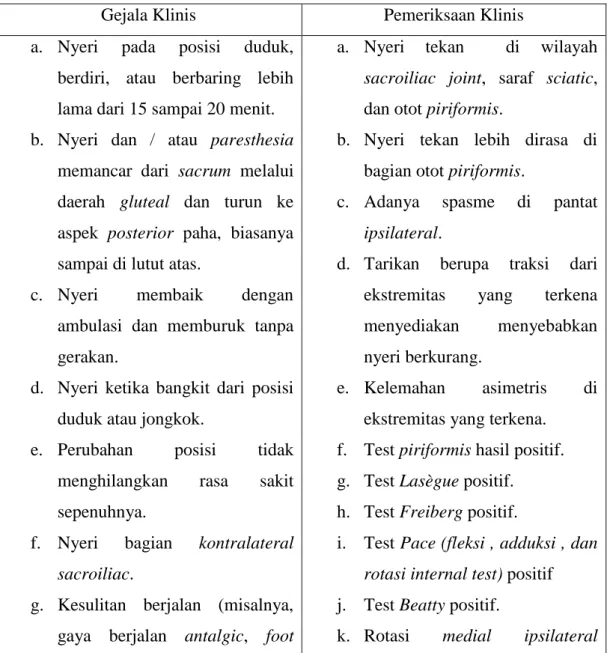

Tabel 2.1 : Gejala dan Pemeriksaan Klinis Piriformis Syndrome

Gejala Klinis Pemeriksaan Klinis

a. Nyeri pada posisi duduk, berdiri, atau berbaring lebih lama dari 15 sampai 20 menit. b. Nyeri dan / atau paresthesia

memancar dari sacrum melalui daerah gluteal dan turun ke aspek posterior paha, biasanya sampai di lutut atas.

c. Nyeri membaik dengan ambulasi dan memburuk tanpa gerakan.

d. Nyeri ketika bangkit dari posisi duduk atau jongkok.

e. Perubahan posisi tidak menghilangkan rasa sakit sepenuhnya.

f. Nyeri bagian kontralateral sacroiliac.

g. Kesulitan berjalan (misalnya, gaya berjalan antalgic, foot

a. Nyeri tekan di wilayah sacroiliac joint, saraf sciatic, dan otot piriformis.

b. Nyeri tekan lebih dirasa di bagian otot piriformis.

c. Adanya spasme di pantat ipsilateral.

d. Tarikan berupa traksi dari ekstremitas yang terkena menyediakan menyebabkan nyeri berkurang.

e. Kelemahan asimetris di ekstremitas yang terkena.

f. Test piriformis hasil positif. g. Test Lasègue positif.

h. Test Freiberg positif.

i. Test Pace (fleksi , adduksi , dan rotasi internal test) positif j. Test Beatty positif.

drop).

h. Mati rasa di kaki.

i. Kelemahan di ipsilateral ekstremitas bawah.

j. Nyeri kepala.

k. Nyeri leher, perut, panggul, dan nyeri di bagian inguinal.

l. Dispareunia pada wanita m. Nyeri saat buang air besar

ekstremitas bawah terbatas. l. Bagian ipsilateral kaki tampak

memendek.

m. Atrofi gluteal (kasus kronis saja).

n. Rotasi sacral persistent terhadap sisi kontralateral dengan kompensasi rotasi lumbal.

(Sumber: Boyajian dkk, 2008)

2.3.6 Penegakkan Diagnosis

Beberapa uji klinis dapat digunakan untuk membantu dalam diagnosis Piriformis Syndrome antara lain sebagai berikut:

a. Test Lasègue, ditandai dengan nyeri lokal pada otot dan tendon piriformis, terutama saat posisi pinggul yang tertekuk pada sudut 900 dan lutut ekstensi (Magee, 1997).

b. Test Freiberg, ditandai dengan nyeri yang dialami selama rotasi internal pasif dari hip (Magee, 1997).

c. Tanda Pace, mengungkapkan dengan FAIR test (fleksi, adduksi, dan rotasi internal), melibatkan perpindahan gejala sciatica (Magee, 1997).

d. Tes FAIR dilakukan dengan pasien dalam posisi berbaring lateral, dengan sisi yang terkena di gerakan ke atas, pinggul tertekuk dengan sudut 600, dan lutut tertekuk 600 sampai 900 dan posisi panggul dalam keadaan stabil.

e. Pemeriksaan internal rotasi dan adduksi hip dengan menerapkan tekanan pada lutut (Fishman dkk, 2002).

f. Tes FAIR memiliki sensitivitas dan spesifisitas 0,881 dan 0,832, masing-masing. Atau tes FAIR dapat dilakukan dengan pasien terlentang atau duduk, lutut dan pinggul tertekuk, dan pinggul diputar ke arah medial, sedangkan pasien menolak upaya pemeriksa untuk eksternal rotasi dan internal rotasi. Hasil pengujian FAIR adalah positif jika gejala sciatic adalah nyeri penjalaran (Benzon dkk, 2003).

g. Tes Beatty, uji tes diagnosis lain untuk Piriformis Syndrome. Dalam tes ini, pasien berbaring di sisi sakit mengangkat dan memegang lutut sekitar 4 inci dari meja pemeriksaan. Jika gejala sciatic yang diciptakan maka hasil tes positif (Beatty, 1994).

h. Pengujian neurofisiologis, electromyography (EMG) mungkin bermanfaat dalam membedakan Piriformis Syndrome dari intervertebral disc herniasi (Digiovanna dkk, 2005). Interspinal saraf pelampiasan akan menyebabkan kelainan EMG otot proksimal piriformis. Pada pasien dengan Piriformis Syndrome bagian proksimal dan distal otot akan tampak normal. Untuk itu elektromiografi pemeriksaan yang menggabungkan manuver aktif, seperti tes FAIR, mungkin memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang lebih besar daripada tes lain yang tersedia untuk diagnosis Piriformis Syndrome (Fishman & Schaefer, 2003).

i. Pemerikasaan dengan MRI (Magnetic Resonance Image) dan CT-Scan tampak pembesaran dari otot piriformis, dapat dicurigai keadaan discus dan patologis kondisi vertebra (Hochman & Zilberfarb, 2004).

2.3.7 Diagnosis Pembanding

Piriformis Syndrome dapat meniru kondisi lain atau mungkin kondisi komorbiditas yang dipertimbangkan dalam diagnosis pembanding. Riwayat neurologis lengkap dan penilaian fisik pasien sangat penting untuk diagnosis yang akurat. Penilaian riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik ini harus mencakup setiap trauma pada pantat dan adanya gangguan apapun pada usus serta kandung kemih (Boyajian dkk, 2008). Penilaian fisik juga harus mencakup berikut ini:

a. Pemeriksaan osteopathic secara struktural dengan perhatian khusus untuk tulang belakang lumbal, panggul, dan sakrum, serta kaki.

b. Pemeriksaan diagnosis sebelumnya.

c. Pemeriksaan refleks tendon dan kekuatan serta pemeriksaan sensoris. Kombinasi dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis dan radiologis dapat digunakan untuk membandingkan dengan radiculopathy lumbosakral, penyakit degeneratif discus, fraktur kompresi, dan stenosis tulang belakang. Pada radiculopaty biasanya disertai dengan gangguan kelemahan otot dan atrofi di bagian proksimal atau distal. Sebaliknya, pasien dengan Piriformis Syndrome biasanya menunjukkan kelemahan dan atrofi hanya dalam lingkup musculature (Fishman dkk, 2002). Untuk sakroiliitis distal atau

sacroiliac lainnya bersama disfungsi, dan disfungsi somatik sacrum harus dianggap sebagai kemungkinan penyebab atau efek dari Piriformis Syndrome dan dapat ditentukan dari pemeriksaan osteopati struktural dan pemeriksaan radiografi (Digiovanna dkk, 2005).

Pemeriksaan panjang tungkai dilakukan untuk membedakan antara fisiologis atau penyebab penyakit (Boyajian dkk, 2008). Selain itu gangguan pada hip, termasuk arthritis dan bursitis serta fraktur harus dipertimbangkan dalam diagnosis pembanding. Pengunaan Computed tomografi, magnetic resonance imaging, dan USG teknologi dapat disarankan apabila pasien mengeluh sakit pada gastrointestinal atau panggul, seperti kanker usus besar, endometriosis, dan interstitial cystitis (Boyajian dkk, 2008).

2.3.8 Penanganan Piriformis Syndrome

Pengobatan konservatif awal adalah pengobatan yang paling efektif, seperti dicatat oleh Fishman dkk (2002), yang melaporkan bahwa lebih dari 79% pasien dengan Piriformis Syndrome mengalami pengurangan gejala dengan penggunaan obat anti - inflammatory drugs (NSAID), relaksan otot, es, dan sebagainya (Fishman dkk, 2002). Teknik peregangan otot piriformis, penguatan internal rotator dan otot adduktor juga harus dimasukkan dalam rencana penanganan (Boyajian dkk, 2008). Kombinasi antara pengunaan obat-obatan, Gebauer’s spray dan teknik peregangan otot dan jaringan lunak, myofascial, energi otot, dan teknik lainnya dapat digunakan untuk mengatasi semua disfungsi somatik pada pasien dengan Piriformis Syndrome (Boyajian

dkk, 2008). Apabila pasien belum mengalami perubahan dari penanganan tersebut, maka disarankan untuk melakukan akupunktur dan injeksi dengan lidokain hidroklorida, steroid, atau toksin botulinum tipe A (BTX - A) mungkin considered (Fishman dkk, 2002). Jika semua perawatan obat farmakologis dan manual terapi gagal maka pilihan pengobatan terakhir adalah dekompresi bedah (Boyajian dkk, 2008).

2.4 Ultra Sound (US)

Ultra sound adalah gelombang suara yang merupakan getaran mekanik di dalam sebuah medium yang mudah berubah bentuk atau elastis dengan frekuensi antara 20 dan 20.000 Hertz. Gelombang suara yang digunakan adalah gelombang longitudinal yang dalam frekuensi tersebut dapat diregistrasi oleh telinga manusia untuk mengurangi nyeri 1-2w/cm2 kontinyu (serabut saraf) selama 3-5 menit, 0.5-1 w/cm2 kontinyu (akar saraf dan ganglia) selama 3-4 menit atau pulsed selama 6-8 menit diberikan selama 15 menit di setiap pengobatan sebanyak 5 kali setiap 2-3 hari sekali (Pusdiknakes, 1993).

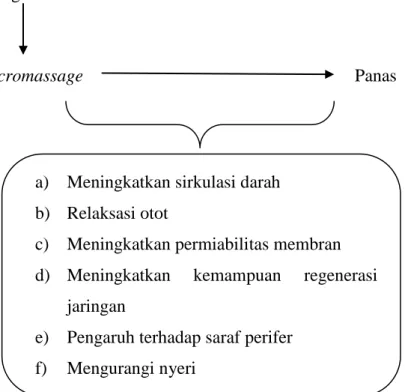

2.4.1 Efek-efek Biofisika Ultra Sound A. Efek Mekanik

Jika gelombang Ultra Sound masuk ke tubuh efek pertama yang muncul adalah efek mekanik. Adanya gelombang longitudinal menyebabkan pemampatan dan peregangan dengan frekuensi yang sama menghasilkan variasi tekanan di dalam jaringan. Variasi tekanan

merupakan efek mekanik yang disebut efek micromassage. Adanya variasi tekanan tersebut akan menghasilkan perubahan volume dari sel-sel tubuh sebesar 0,02%, perubahan permiabilitas dari membran sel dan membran jaringan, dan mempermudah proses metabolisme.

B. Efek Panas

Micromassage yang ditimbulkan dari ultra sound akan menimbulkan efek panas dalam jaringan. Efek panas yang diproduksi tidak sama untuk setiap jaringan tergantung dari beberapa faktor yang ditentukan diantaranya sebagai berikut :

a. Bentuk aplikasi ultra sound (kontiyu / terputus-putus) b. Intensitas

c. Lamanya terapi d. Koefisien absorbsi.

Lehman mengemukakan bahwa setiap pemberian terapi ultra sound dengan dosis 1watt/cm2 secara kontinyu dalam jaringan otot akan menaikkan temperatur sebesar 0.07 derajat celcius perdetik (pengukuran tanpa adanya regulasi dari sistem pembuluh darah). Pengaruh panas akan meningkatkan ekstensibilitas jaringan penyambung.

C. Efek Biologi

Di dapat dari respon fisiologis yang merupakan gabungan dari pengaruh mekanik dan panas.

Energi US

Micromassage Panas

Gambar 2-3 : Skema dari efek panas ultra sound (Sumber : Palguna, 2010)

2.4.2 Indikasi Ultra Sound

a. Kelainan-kelainan / penyakit pada tulang, sendi dan otot. b. Rheumatic arthritis pada stadium remisi (tak aktif). c. Kelainan / penyakit pada kelainan saraf perifer. d. Kelainan / penyakit pada sirkulasi pembuluh darah. e. Penyakit-penyakit organ dalam segmental. f. Kelainan-kelainan pada kulit.

g. Deputyren kontraktur.

a) Meningkatkan sirkulasi darah b) Relaksasi otot

c) Meningkatkan permiabilitas membran d) Meningkatkan kemampuan regenerasi

jaringan

e) Pengaruh terhadap saraf perifer f) Mengurangi nyeri

h. Luka terbuka.

2.4.3 Kontra Indikasi Ultra Sound

a. Absolut : mata, jantung, uterus wanita sedang hamil, epiphesal plates, testis.

b. Relatif : pasca laminectomi, hilangnya sensiblitas, endoprothese, tumor, post traumatic, tromboplebitis dan varises, septis – inflamasi, diabetes melitus.

2.4.4 Pemberian Dosis Terapi Ultra Sound

Dalam menentukan dosis terapi dengan menggunakan ultra sound harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya memilih frekuensi yang berbeda, memilih gelombang kontinyu atau terputus-putus, pilihan arus gelombang disesuaikan dengan efek terapi yang ingin dicapai. Gelombang terputus-putus akan memberikan dosis yang rendah. Bila menginginkan efek panas terapis dapat memilih gelombang kontinyu. Jaringan mana yang akan diterapi serta bagaimana aktualitas kondisinya. Prinsip menggunakan terapi ultra sound tidak boleh terjadi rasa sakit di jaringan.

2.5 Muscle Energy Technique (MET)

Muscle Energy Technique (MET) merupakan salah satu teknik dengan mengontraksikan otot secara isometrik dengan kekuatan kontraksi sebesar 20% dan secara bertahap dinaikan menjadi tidak kurang dari 50% yang bertujuan untuk relaksasi pada otot yang mengalami hipertonus dan dikombinasi dengan peregangan otot (Chaitow, 2001).

2.5.1 Indikasi dan Kontra Indikasi dari Muscle Energy Technique (MET)

Muscle Energy Technique (MET) diindikasikan untuk otot yang mengalami hipertonus dengan ciri-ciri seperti spasme, nyeri tekan, kelemahan, trauma akibat kecelakaan, keram atau kejang otot, kontraktur, keterbatasan lingkup gerak sendi dan postur serta untuk tendon dan sendi (Chaitow, 2001).

Kontraindikasi dari teknik ini yakni apabila diduga terdapat penyakit patologi seperti osteoporosis, arthritis, dan sebagainya penggunaan teknik ini harus disesuaikan dosisnya. Dosis yang dimaksud meliputi kekuatan kontraksi otot, repetisi, dan penggunaan peregangan atau stretching (Chaitow, 2001).

2.5.2 Mekanisme Kerja Muscle Energy Technique (MET) pada Otot

Piriformis

Gambar 2-4: Mekanisme kerja Muscle Energy Technique (Sumber: Chaitow, 2001)

Liebenson (1996) membahas ke dua manfaat, dan mekanisme yang terlibat dalam, penggunaan otot pada Muscle Energy Technique sejenis dengan Muscle Resistance Technique. Manfaat yang pertama adalah kemampuan otot untuk relaksasi setelah berkontraksi. Manfaat yang ke dua adalah kemampuan otot untuk meningkatkan elastisitas fascia dipersingkat sehingga terjadi viskoelastis.

Sementara itu mekanisme yang terlibat dalam teknik ini meliputi aspek neurofisiologi untuk penghambatan neuromuscular yakni post isometric resistance (PIR) dan reciprocal inhibition (RI). Post isometric resistance merupakan suatu keadaan otot setelah berkontraksi secara singkat

dalam periode tertentu mengalami fase rileksasi atau istirahat. Sedangkan untuk reciprocal inhibition (RI) atau hambatan timbal balik merupakan suatu kondisi ketika salah satu otot berkontraksi (otot agonis) maka secara otomatis otot antagonis menjadi terhambat.

Menurut Chaitow dalam bukunya menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Liebenson menunjukkan adanya reseptor yang dihasilkan dari post isometric resistance (PIR) yang terletak di dalam otot dan tidak dalam kulit atau sendi yang terkait. Di mana rasa nyeri yang bersifat akut atau kronik dikendalikan oleh kontraksi otot yang terlibat yang meliputi otot agonis dan antagonis (Chaitow, 2001).

Kontraksi isometrik melibatkan sistem isometrik pada otot. Pada sistem isometrik, otot berkontraksi melawan transduser kekuatan tanpa mengurangi panjang otot, seperti yang dilihatkan pada gambar 2.4. Karakteristik kedutan isometrik yang direkam dari berbagai otot bermacam-macam sesuai dengan fungsi dari ototnya. Untuk otot piriformis memiliki fungsi sebagai eksternal rotator, menopang otot abduktor, dan fleksor sendi pinggul, memberikan stabilitas postural selama ambulasi dan berdiri. (Papadopoulos & Khan, 2004). Karakteristik kedutan isometrik yang dimiliki oleh otot piriformis berkisar 1/10 detik. Hal ini berhubungan dengan kontraksi lambat untuk menyokong tubuh terhadap gaya gravitasi dalam waktu yang lama secara kontinyu (Guyton & Hall, 2008).

2.5.3 Variasi Muscle Energy Technique (MET)

A. Relaksasi postisometric, modifikasi Lewit tentang MET, yang disebutnya diarahkan relaksasi otot hipertonus yang berkaitan dengan refleks kontraksi atau keterlibatan poin memicu myofascial Liebenson (1996). Metode ini cocok untuk menggabungkan mobilisasi dan isometric. Metode relaksasi postisometric (Lewit, 1999) :

1. Difokuskan pada otot hipertonus, digerakkan oleh terapis / terapis memposisikan sebatas rasa nyeri pasien.

2. Menggunakan otot agonis, Pasien dengan lembut mengkontraksi ototnya selama 5-10 detik sambil menghirup napas dalam.

3. Terapis memegang otot yang berkontraksi dan tidak ada resistensi. 4. Tingkat usaha yang digunakan adalah usaha minimal pasien, sekitar

10-20% dari kekuatan yang tersedia.

5. Kemudian pasien diminta untuk menghembuskan napas dan melepaskan sepenuhnya.

6. Gerakan diulangi kembali, prosedur ini diulang dua atau tiga kali. 7. Untuk memudahkan mintalah pasien untuk merasakan kontraksi

ototnya selama fase kontraksi dan fase peregangan.

B. Postfacilitation Stretch, menggunakan posisi awal yang berbeda untuk berkontraksi dan juga kontraksi isometrik jauh lebih kuat daripada yang disarankan. Metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Otot diposisikan setengah lingkup gerak sendinya atau mid-range position, kemudian minta pasien untuk menkontraksikan ototnya. Lalu rileks.

2. Pasien mengkontraksikan ototnya secara isometrik, menggunakan kontraksi isometrik maksimumnya selama 5-10 detik.

3. Pada usaha release, peregangan cepat dibuat untuk menghalangi / menghambat gerakan baru, tanpa bouncing, dan ini diadakan selama setidaknya 10 detik.

4. Pasien rileks selama sekitar 20 detik dan prosedur diulang antara 3 sampai 5 kali.

C. Reciprocal Inhibition, metode ini menggabungkan antara komponen PNF dan MET, digunakan untuk kondisi akut, di mana kerusakan jaringan atau nyeri menghambat penggunaan agonis untuk berkontraksi. Adapun metodenya adalah sebagai berikut :

1. Otot yang terkena ditempatkan dalam posisi mid-range.

2. Pasien diminta untuk mendorong kuat tahanan yang diberikan oleh terapis. Terapis menjaga tahanannya agar terjadi kontraksi isometrik atau bila tidak memungkinkan gerakan di kombinasi dengan kontraksi isotonik. Beberapa tingkat gerakan rotasi atau diagonal dapat dimasukkan ke dalam prosedur.

3. Pada akhir kontraksi, pasien menghirup dan mengembuskan napas penuh, pada saat tersebut terapis secara pasif mengulur otot pasien.

Menurut Liebenson adanya upaya isotonik terhadap gerakan tersebut adalah cara terbaik untuk memfasilitasi jalur aferen pada akhir pengobatan dengan relaksasi otot secara aktif. Hal ini dapat membantu memprogram ulang otot dan sendi dan proprioceptors dengan demikian mendidik kembali pola pergerakan (Liebenson, 1996).

D. Penguatan atau Strengthening, variasi ini menggunakan kontraksi isokinetik. Dalam hal ini pasien dimulai dengan upaya minimal kemudian secara bertahap menjadi kontraksi maksimal. Penggunaan kontraksi isokinetik di gunakan untuk pasien dengan keterbatasan lingkup gerak sendi dan kekuatan yang terbatas. Kontraksi isokinetik tidak hanya memperkuat serat yang terlibat, tetapi juga memiliki efek pelatihan yang terkoordinasi. Metode ini dilakukan tidak lebih dari 4 detik pada setiap kontraksi untuk menghindari kelelahan pada pasien (Chaitow, 2001).

2.5.4 Prosedur Muscle Energy Technique (MET)

Adapun prosedur pemberian Muscle Energy Technique (MET) pada otot piriformis adalah sebagai berikut:

a. Posisi pasien terlentang, posisi panggul dalam keadaan fleksi 600, adduksi, dan knee fleksi 450 (memposisikan lutut kanan berada disamping lutut kiri) atau disesuaikan dengan otot piriformis yang akan diterapi, Terapis berdiri menghadap pasien setinggi pinggul sambil memfiksasi trokanter pasien, sementara tangan lainnya berada pada pergelangan kaki pasien,

menginstruksikan pasien untuk menggerakan pinggulnya ke arah berputar ke dalam. Kemudian meminta pasien untuk mengkontraksikan ototnya (sebesar 25%).

Gambar 2-5 : Prosedur MET dengan posisi hip fleksi 600, adduksi, dan knee fleksi 900

(Sumber: Chaitow, 2001)

Sebelumnya Terapis menguji kekuatan kontraksi otot piriformis pada sisi sehat dan mengajarkan gerakan yang akan dilakukannya dengan gerakan pasif. Gerakan terjadi selama 5-7 detik tanpa stretch / penguluran diikuti dengan pengambilan napas / breathing, rileks.

b. Metode yang dianjurkan oleh TePoorten 1960, dalam bukunya Chaitow, menyebutkan pada tahap pertama pasien berbaring pada sisi sehat dengan lutut fleksi dan sendi pinggul fleksi 90° dan praktisi menempatkan sikunya di otot piriformis dan memberikan tekanan stabil sebesar 20-30 mmHg. Sementara tangan yang satunya memegang pergelangan kaki sisi sehat

sehingga memberikan gerakan berputar ke dalam (rotasi internal) selama 2 menit. Prosedur ini diulang 2 atau 3 kali. Kemudian rileks.

Gambar 2-6 : Posisi hip fleksi full, internal rotasi, dan fleksi knee 900 (Sumber: Chaitow, 2001)

c. Ke dua lutut pasien dalam keadaan fleksi dan sebagai tumpuan, kemudian terapis memutar sisi yang sakit ke sisi yang sehat, posisi pasien miring ke sisi yang sehat. Kemudian pasien mencoba untuk membawa tumitnya ke garis tengah dengan melawan sedikit tahanan yang diberikan oleh Terapis. Gerakan ini berlangsung selama 7-10 detik. Setelah itu lakukan sedikit penekanan pada otot Piriformis / release dengan menggunakan ibu jari, bila diperlukan.

d. Prosedur ini bertujuan untuk menyeimbangkan otot-otot sekitarnya, serta diafragma panggul. Pasien dalam posisi jongkok sementara Terapis berdiri

dan menstabilkan kedua bahu pasien mencegah pasien dari naik, selama gerakan ini pasien diminta untuk mengatur nafas. Gerakan dilakukan selama 7-10 detik. Kemudian rileks. Kembali jongkok. Prosedur ini diulang beberapa kali.

e. Prosedur ini dijelaskan oleh Lewit (1992). Posisi pasien terlentang dengan lutut fleksi 450 dan hip fleksi 600 sehingga posisi kaki menumpu di bed pada sisi kontralateral. Terapis memfiksasi bagian kontralateral ASIS untuk mencegah gerakan panggul, sementara tangan lainnya ditempatkan pada lutut lateral. Pasien diminta untuk mendorong sebagai gerakan kontraksi selama 7-10 detik. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan adduksi yang dilakukan oleh Terapis selama 10-30 detik, gerakan stretching / penguluran.

f. Prosedur ini melakukan kontraksi pada sisi yang sehat karena kontraksi satu piriformis menghambat pasangannya. Pasien berbaring melawan dinding menghadap sisi yang sakit. Kedua lutut tertekuk kemudian pasien meraba bagian belakang trokanter, memastikan tidak ada kontraksi otot piriformis yang sakit. Setelah kontraksi berlangsung 10 detik atau lebih dari sisi non - terkena (pasien menekan dinding dengan lututnya). Selanjutnya posisi pasien seperi metode pertama (fleksi knee 450 dan fleksi hip 600 dengan kaki menumpu pada bed) kemudian melakukan gerakan adduksi. Gerakan diulangi beberapa kali.

2.5.5 Manfaat Muscle Energy Technique (MET)

a. Memproduksi reseptor antinyeri yang dihasilkan oleh otot b. Melancarkan sirkulasi darah.

c. Menghancurkan jaringan fibrous kolagen penyebab spasme otot. d. Mempercepat proses penyembuhan dengan membentuk jaringan baru. e. Meningkatkan lingkup gerak sendi (Chaitow, 2001).

2.5.6 Penelitian tentang Muscle Energy Technique (MET)

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson, dkk dalam Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy yang menjelaskan tentang efek dari pemberian Muscle Energy Technique dikombinasikan dengan pendidikan ulang neuromuskular (reeducation) dan ketahanan latihan (resistance training) pada pasien dengan diagnosis acute low back pain menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian pendidikan ulang neuromuscular (reeducation) dan ketahanan latihan (resistance training) saja. Penelitian tersebut dilakukan di Universitas Michigan dengan subjek penelitian 19 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 9 perempuan dengan metode eksperimental pre dan post test. Pemberian dosis terapi dilakukan 8 kali selama 2 minggu atau seminggu dua kali (Wilson dkk, 2003).

2.6 Myofascial Release Technique (MRT)

Myofascial Release Technique dapat didefinisikan sebagai fasilitasi potensi adaptif mekanik, saraf dan psiko fisiologis yang dihubungkan oleh sistem

myofascial (Manheim, 2001). Fascia terletak antara kulit dan struktur yang mendasari otot dan tulang yang merupakan jaringan ikat yang menutupi dan menghubungkan otot-otot, organ, dan struktur tulang dalam tubuh kita. Otot dan fascia bersatu membentuk sistem myofascial. Myofascial Release Technique merupakan kumpulan dari teknik yang digunakan untuk tujuan menghilangkan fascia abnormal atau fascia yang mengalami keketatan (Manheim, 2001).

2.6.1 Indikasi dan Kontraindikasi dari Myofascial Release Technique (MRT)

Indikasi dari Myofascial Release Technique yakni nyeri akut atau kronis yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan fisioterapi tradisional, nyeri kompleks / global / spesifik yang tidak mengikuti arah dermatome, myotome atau nyeri pola rujukan visceral, tightness, fibromyalgia, nyeri akibat asimetri postural, dan kelemahan otot (Manheim, 2001).

Kontra indikasi dari Myofascial Release Technique yakni pasien dengan angina yang tidak stabil, dermatitis, pasien yang mengonsumsi alkohol, pasien dengan penyakit menular atau infeksi (Ward, 2003).

2.6.2 Mekanisme Kerja Myofascial Release Technique (MRT)

Myofascial Release Technique (MFR) melibatkan sistem myofascial yang berfokus pada fascia. Fascia adalah lapisan tiga dimensi dari jaringan ikat yang berjalan terus menerus di seluruh tubuh. Kontinuitas fasia ini berarti bahwa ada :

b. jaringan terus menerus dari dangkal sampai dalam.

c. jaringan dari mikroskopis untuk makroskopik berkelanjutan.

Oleh karena itu, sistem fasia tidak tersegmentasi atau dibagi secara struktural. Namun kualitas jaringan dalam sistem tunggal ini bervariasi dalam hal kepadatan dan fungsi. Fascia terdiri dari sebuah kompleks elastocollagenous dengan serat elastin, dan serat kolagen, tertanam dalam substansi dasar agar-agar yang memungkinkan mobilitas serat, serta sirkulasi seluler. Molekul kolagen dimulai sebagai rantai protein rapuh diproduksi dalam sel fibroblast. Rantai protein tunggal ini dibagi menjadi tangan kiri spiral dan mengapung di dalam fibroblast sampai terjadi kontak dengan dua rantai tunggal lainnya. Ketiga rantai tunggal akan menyelaraskan dan spiral atau twist sekitar satu sama lain ke kanan, akibatnya meningkatkan kekuatan struktural. Triple helix ini membentuk molekul kolagen tunggal. Ketika dilepaskan dari fibroblast, ia bermigrasi melalui substansi dasar tubuh untuk lokasi cedera, infeksi atau stres. Substansi dasar adalah gel bertujuan mengurangi gesekan antara serat-serat otot menciptakan kemudahan gerak (Greenman, 2003).

Molekul-molekul ini membentuk kolagen tunggal berbaris berdampingan tumpang tindih dalam pola mirip dengan dinding bata. Mereka melekat satu sama lain melalui proses ikatan hidrogen membentuk kain yang stabil. Sepanjang daur hidupnya, fibroblast mempertahankan kemampuan untuk bermigrasi ke setiap titik dalam tubuh. Mereka mengubah kimia internal mereka dalam menanggapi kondisi lokal, manufaktur bentuk-bentuk khusus dari jaringan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jaringan parut kolagen baru yang telah

dikeluarkan oleh substansi dasar, yang diproduksi oleh fibroblast, akan membantu menentukan cara molekul agar bergabung bersama-sama. Viskositas atau kepadatan bahan jaringan dapat bervariasi dari yang sangat kental sampai cair. Semakin kental substansi jaringan maka semakin tebal dan kurang bergerak jaringan tersebut (Regi & Johm, 1991).

a. Konsep pertama dalam sistem ini adalah bahwa dari ketat menjadi longgar. Konsep ini memiliki dua elemen yaitu refleksif biomekanik dan saraf. Suatu peningkatan stimulasi menyebabkan otot agonis menjadi ketat dan otot antagonis semakin longgar yang terjadi karena adanya inhibisi timbal balik. Pemendekan fasia sekitarnya yang mengalami hipertonus, maka kontraksi otot membutuhkan melonggarnya fasia dalam arah yang berlawanan di akomodasi. Dalam kondisi akut siklus dapat digambarkan sebagai spasme kemudian nyeri lalu kejang. Hal ini menyebabkan sesak dan dapat berkembang dari kondisi akut yang mengarah ke kondisi kronis. Dalam kondisi kronis siklus digambarkan sebagai nyeri kemudian nyeri berkurang lalu longgar. Penerapan konsep longgar ketat merupakan dasar penggunaan terapi dari MFR.

b. Konsep ke dua adalah bahwa peran palpasi dalam sindrom nyeri myofascial. Ada banyak sistem diagnosis dan terapeutik dibangun di atas perifer stimulasi. Palpasi pada elemen myofascial sering mengidentifikasi situs yang aman. Inisiasi untuk nyeri myofascial yang dapat diterapi ditangani oleh tangan. Bagian penting dari sensitivitas myofascial tampaknya dimediasi oleh sistem saraf otonom beberapa gejala yang

ditemukan dengan nyeri myofascial mungkin dimediasi oleh sistem saraf simpatis.

c. Konsep ke tiga berkaitan dengan perubahan neuroreflexive yang terjadi dengan penerapan gaya manual pada sistem muskuloskeletal. Tangan pada pendekatan menawarkan stimulasi aferen melalui reseptor, yang membutuhkan pengolahan pusat di sumsum tulang belakang dan tingkat kortikal motorik. Stimulasi aferen sering mengakibatkan penghambatan eferen. Prinsip ini digunakan dalam teknik MFR ketika stimulasi aferen peregangan diterapkan dan operator menunggu penghambatan eferen terjadi sehingga hasil relaksasi dalam jaringan yang ketat. Tanggapan neuroreflexive bersifat individualis dan tampaknya dimodifikasi oleh jumlah nyeri, perilaku nyeri pasien tingkat kesehatan, respon stress dan gaya hidup individu, khususnya penggunaan / penyalahgunaan alkohol, tembakau dan obat-obatan.

d. Konsep ke empat adalah bahwa dari fenomena release. Konsep ini dibagi dengan bentuk-bentuk pengobatan manual khususnya teknik sakral cranio dan prinsip mengikat. Release dalam konsep MFR, adalah relaksasi jaringan yang mengikuti aplikasi yang sesuai kondisi stres pada jaringan dengan memberi jalan. Release menjadi memungkinkan dan terminal tujuan penerapan MFR. Pelepasan keketatan pada jaringan dicari untuk mencapai perbaikan dalam simetri fungsi dan bentuk.

Teknik myofascial dimulai dengan menempatkan satu tangan pada pasien. Tekanan yang cukup harus diterapkan untuk mengisi kekurangan di kulit. Tekanan harus diarahkan pada permukaan pendukung. Kulit yang mendasari jaringan harus merasa seperti bantal lembut. Jaringan ikat tubuh merespon tekanan, traksi (peregangan) dan gesekan yang mereka hasilkan. Sentuhan terapis meningkatkan suhu tubuh dan tingkat energi dari jaringan sehingga menciptakan tingkat yang lebih besar dari fluiditas ke sistem.

Mengevaluasi mobilitas fascia dan ritme tekanan, kemudian pemeriksa mempalpasi kulit dan menilai mobilitas jaringan superior, inferior, medial dan lateral. Kualitas jaringan akan bervariasi pada berbagai bagian tubuh yang sama. Jaringan dibatasi terasa lamban saat pindah. Jaringan ini padat dan mungkin terasa kering, karena kekurangan cairan (Manheim, 2001).

2.6.3 Prosedur Myofascial Release Technique (MRT)

a. Pasien dalam keadaan posisi terlentang dan rileks.

b. Terapis memposisikan pasien dengan posisi internal rotasi, adduksi dan fleksi hip 600 dan fleksi knee 450. Lutut sisi yang sakit berada di samping sisi yang sehat. Terapis meraba otot Piriformis yang sakit kemudian memberikan tekanan pada otot tersebut secara vertikal. Prosedur ini dilakukan selama 3 sampai 5 menit.

c. Selanjutnya peregangan fokus di piriformis dengan menerapkan peregangan vertikal ke serat distal yang terkena meliputi otot gemelli dan piriformis sambil meningkatkan gerakan adduksi dan hip fleksi sampai

batas lateral dari posisi kaki yang sedang beristirahat terhadap batas superior lateral lutut yang berlawanan. Terapis kembali memberikan penekanan ke arah vertikal selama 3 sampai 5 menit.

d. Lanjutkan peregangan fokus dari piriformis dengan meningkatkan peregangan vertikal dengan satu tangan sambil meningkatkan adduksi, rotasi internal dan hip fleksi, menggerakan lutut ke arah bahu yang berlawanan. ulangi urutan release sampai merasa akhir tercapai (Regi & Johm, 1991).

2.6.4 Manfaat Myofascial Release Technique (MRT)

a. Mengurangi nyeri otot & menghilangkan stres sendi, b. Meningkatkan perluasan persimpangan musculotendinous, c. Menurunkan neuromuskular hipertonus,

d. Meningkatkan efisiensi neuromuscular, e. Memperbaiki ketidakseimbangan otot, f. Meningkatkan lingkup gerak sendi,

g. Menjaga panjang otot yang normal dan fungsionalnya (Manheim, 2001).

2.7 Perbedaan MET dengan MRT

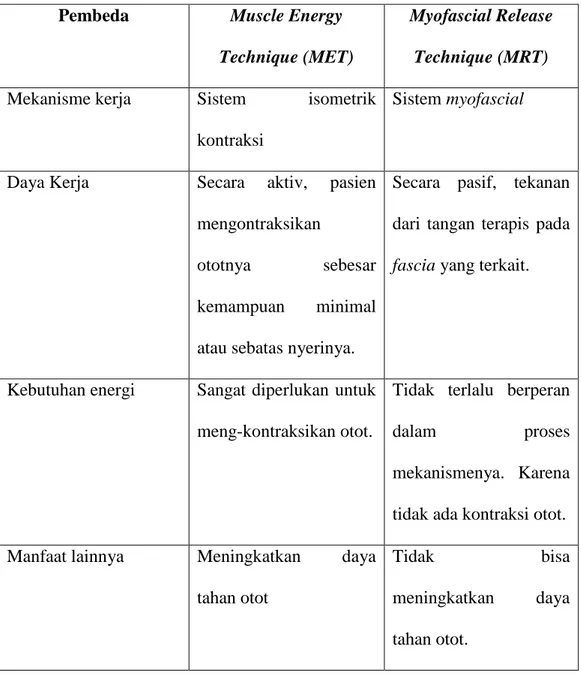

Berdasarkan pembahasan kajian teori tentang Muscle Energy Technique (MET) dan Myofascial Release Technique (MRT) peneliti menyimpulkan adanya perbedaan diantara ke dua teknik tersebut yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perbedaan Muscle Energy Technique (MET) dengan Myofascial Release Technique (MRT)

Pembeda Muscle Energy

Technique (MET)

Myofascial Release Technique (MRT)

Mekanisme kerja Sistem isometrik kontraksi

Sistem myofascial

Daya Kerja Secara aktiv, pasien mengontraksikan

ototnya sebesar kemampuan minimal atau sebatas nyerinya.

Secara pasif, tekanan dari tangan terapis pada fascia yang terkait.

Kebutuhan energi Sangat diperlukan untuk meng-kontraksikan otot.

Tidak terlalu berperan

dalam proses

mekanismenya. Karena tidak ada kontraksi otot. Manfaat lainnya Meningkatkan daya

tahan otot

Tidak bisa

meningkatkan daya tahan otot.

2.8 Persamaan Muscle Energy Technique (MET) dengan Myofascial Release

Technique (MRT)

Berdasarkan pembahasan kajian teori tentang Muscle Energy Technique (MET) dan Myofascial Release Technique (MRT) peneliti menyimpulkan adanya persamaan diantara ke dua teknik tersebut yakni sebagai berikut :

a. Memiliki efek analgesia nyeri terhadap jaringan lunak seperti fascia dan otot.

b. Memiliki manfaat untuk mengurangi nyeri otot, spasme, dan asimetri postur.

c. Dalam penanganannya sama-sama memerlukan pemantauan dari terapis. d. Pemberian intervensinya disesuaikan dengan kondisi pasien. Tidak

diperkenankan bila pasien demam.