1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau dengan pesisir yang mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan / KKP, 2012) sehingga memiliki potensi dan permasalahan yang beranekaragam. Wilayah kepesisiran merupakan lingkungan yang unik, dinamis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Sumberdaya alam tersedia beranekaragam dengan berbagai fungsi, yaitu untuk pertanian, perikanan, permukiman, pelabuhan, pariwisata, dan industri.

Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, peningkatan permintaan akan ruang dan sumberdaya merupakan contoh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pesisir (Dahuri, dkk, 2001). Berbagai macam aktivitas manusia yang dilakukan baik di daratan maupun di lautan mendorong terjadinya perubahan lingkungan di wilayah kepesisiran. Hal ini menyebabkan pengelolaannya sering tumpang tindih karena digunakan untuk berbagai kepentingan yang mengakibatkan daya dukung lingkungan pesisir terlampaui.

Lahan basah pesisir terdiri dari berbagai ekosistem yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ini dapat diidentifikasi melalui bentuklahan yang membentuk kehidupan dalam ekosistem lahan basah pesisir. Lahan basah merupakan sistem penyangga kehidupan, menjadi sumber air, sumber pangan, menjaga kekayaan keanekaragaman hayati, dan berfungsi sebagai pengendali iklim global (Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, 2004).

Setiap lahan basah tersusun atas sejumlah komponen fisik, kimia, dan biologi. Proses yang terjadi antar komponen dan di dalam tiap komponen membuat lahan basah dapat mengerjakan fungsi-fungsi tertentu. Multifungsi

2 lahan basah pesisir terdiri dari fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Segala potensi yang dimiliki lahan basah pesisir menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh proses-proses alami yang terjadi pada lahan basah pesisir juga akibat aktivitas manusia sehingga memberikan dampak buruk bagi fungsi ekologi lahan basah pesisir.

Lahan basah pesisir merupakan bagian yang paling dinamis, karena selalu berhubungan dengan kondisi lingkungan yang juga dinamis. Dinamika tersebut dapat terjadi karena gerakan masa air serta akibat bencana alam yang sering terjadi di wilayah lepas pantai seperti gempa, tsunami, banjir pasang, angin besar dan wabah penyakit. Kondisi seperti itu menuntut adanya upaya deteksi, mitigasi sampai pencegahan dan pananganan bencana sebaik mungkin (Tim PSBA UGM, 2010). Pengamatan dan pengukuran secara fisik terhadap berbagai bentuklahan yang berada di kawasan lahan basah pesisir penting dilakukan karena berfungsi sebagai langkah awal dalam proses identifikasi karakteristiknya. Hasil observasi dan analisis ini tentunya menjadi pedoman awal dalam memahami potensi dan permasalahan yang timbul dari setiap bentuklahan. Keberadaan data terkait karakteristik bentuklahan yang meliputi komponen abiotik, biotik, dan kultural di wilayah lahan basah pesisir akan memengaruhi bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat.

Fungsi ekologi lahan basah pesisir salah satunya sebagai bentuk pengurangan risiko terhadap bencana yang timbul atau mungkin timbul di wilayah pesisir. Setiap ekosistem yang tergolong dalam lahan basah pesisir ini memiliki bentuk pengurangan risiko yang berbeda-beda (Komite Nasional Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah, 2004). Pengetahuan masyarakat terkait peranan tiap ekosistem penting untuk diketahui karena masyarakat berperan sebagai subyek dan obyek dalam manajemen bencana. Kesadaran masyarakat terkait fungsi tiap ekosistem dalam lahan basah pesisir berperan penting dalam upaya pengurangan risiko bencana, terutama pada upaya persiapan menghadapi bencana.

3 Pesisir selatan Pulau Jawa berada di jalur subduksi atau pertemuan dua lempeng besar yang saling bertumbukan, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi ini menyebabkan pesisir selatan Pulau Jawa berada pada wilayah jalur gempa aktif yang rawan terhadap bencana tsunami (Tim PSBA UGM, 2010). Potensi bencana juga dapat terjadi pada bagian muara Sungai, yaitu Sungai Bogowonto yang membawa hasil akumulasi berbagai pencemaran yang terjadi pada bagian hulu. Karakteristik meteorologis juga dapat memengaruhi tingkat kerawanan wilayah pesisir. Salah satu contohnya adalah kawasan hilir suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi terhadap bahaya banjir luapan Sungai akibat curah hujan yang tinggi.

Wilayah kepesisiran Kulonprogo dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan potensi wilayah tersebut, yaitu kompleksitas jenis ekosistem lahan basah pesisir dan sebagai kawasan wisata. Selain itu, wilayah kepesisiran ini rentan terhadap ancaman bencana yang berasal dari daratan maupun lautan. Kawasan ini dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk berbagai aktivitas pendukung wisata maupun pertanian (Tim PSBA UGM, 2010). Masyarakat setempat telah mengenali adanya berbagai ekosistem yang tergolong lahan basah pesisir dan potensi bencana yang ada, tetapi masyarakat belum paham tentang fungsi ekologi yang dimiliki oleh setiap ekosistem lahan basah pesisir, oleh karena itu perlu dilakukan analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap multifungsi lahan basah pesisir.

Jenis ekosistem lahan basah pesisir yang terdapat di wilayah kepesisiran Kulonprogo, meliputi mangrove, laguna, muara / estuari, swale, lahan pertanian basah, dan perikanan tambak. Kompleksitas ekosistem lahan basah ini dapat ditemui di pesisir Pasirmendit, Congot, dan Glagah yang secara administratif berada di Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan, dan Glagah. Sepanjang pesisir tersebut terdapat muara Bogowonto dan muara Serang, beberapa laguna (genangan air), hutan mangrove, beting gisik muda dan tua, serta lahan pertanian pesisir (sawah dan tambak).

4 1.2. Rumusan Masalah

Potensi kebencanaan di wilayah kepesisiran Kulonprogo tergolong kompleks, meliputi potensi tsunami, banjir luapan sungai, angin badai, pasang surut air laut, dan erosi. Lingkungan fisik, meliputi karakteristik bentuklahan yang terdapat di wilayah kepesisiran ini memiliki fungsi ekologi yang dapat digunakan sebagai bagian dalam mitigasi bencana. Proses identifikasi bentuklahan ini pun menjadi bagian penting, baik dari komponen abiotik, biotik, maupun kultural. Berbagai jenis kerawanan pada wilayah ini mengakibatkan perlunya dibentuk upaya pengurangan risiko bencana di masyarakat sebagai karakteristik lingkungan sosial. Masyarakat merupakan pondasi utama dalam manajemen bencana untuk sekarang ini, karena siklus yang terpenting tidak lagi pada tahap mitigasi tetapi berubah pada tahap persiapan yang dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat merupakan subyek dan obyek dalam suatu manajemen bencana. Pengetahuan masyarakat penting untuk diketahui dalam upaya pengurangan risiko bencana, baik pada jenis bahaya, upaya mitigasi, maupun bentuk persiapan / pertahanan. Pengurangan risiko bencana di wilayah kepesisiran Kulonprogo dapat dilakukan melalui pemberdayaan berbagai ekosistem yang tergolong lahan basah pesisir dengan luasan yang cukup. Setiap ekosistem memiliki karakteristik tertentu yang bisa membantu dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga ekosistem yang tergolong lahan basah pesisir alami, yaitu mangrove, laguna, dan estuari di sepanjang pesisir Glagah, Congot, dan Pasirmendit. Pemanfaatan teknologi GIS digunakan untuk melakukan pemetaan berbagai ekosistem yang tergolong lahan basah pesisir di Kulonprogo. Hasil pemetaan juga didasarkan pada informasi masyarakat dan observasi lapangan dalam menggambarkan lokasi tiap ekosistem yang tergolong lahan basah pesisir.

Pernyataan yang digunakan dalam analisis multifungsi lahan basah pesisir berdasarkan pada fungsi umum tiap ekosistem yang diambil dari berbagai penelitian. Multifungsi lahan basah pesisir terdiri dari fungsi

5 ekologi, ekonomi, dan sosial. Pernyataan yang digunakan dalam analisis peran lahan basah pesisir terkait upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada bencana yang sering terjadi di wilayah pesisir, seperti tsunami, angin badai, pasang surut air laut, gelombang besar, abrasi / erosi pantai, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik lingkungan fisik pesisir dalam kaitannya dengan potensi bencana di wilayah pesisir Kulonprogo?

2. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir terkait pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir Kulonprogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik lingkungan fisik pesisir dalam kaitannya dengan potensi bencana di wilayah pesisir Kulonprogo.

2. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir terkait pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir Kulonprogo.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam bidang kebencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan basah pesisir.

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan untuk meyempurnakan hasil yang telah diperoleh, baik pada tahap identifikasi

6 karakteristik bentuklahan kawasan lahan basah pesisir, pengelolaan lahan basah pesisir atau potensi bencana yang terjadi.

3. Bagi institusi pendidikan dapat memberikan informasi terkait karakteristik bentuklahan di kawasan lahan basah pesisir, peran lahan basah pesisir terhadap pengurangan risiko bencana dan pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir di Kulonprogo.

4. Bagi lingkungan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan lahan basah pesisir juga pengurangan risiko dalam manajemen bencana.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Gemorfologi Marin

Dibyosaputro (1997) menerangkan bahwa bentuklahan asal proses marin adalah semua bentuklahan yang dihasilkan oleh aktivitas laut yaitu oleh adanya gelombang dan arus laut. Akibat keberadaan gelombang dan arus akan menghasilkan bentuklahan yang berupa bentukan erosional maupun bentukan deposisional. Bentukan erosional dapat berupa dinding terjal (cliff) sedangkan bentukan deposisional dapat berupa delta, beting gisik, sedimen marin, tombolo, dan spit.

Proses marin berpengaruh sangat aktif pada daerah pesisir sepanjang pantai tersebut, bahkan ada diantaranya yang sampai puluhan kilometer masuk ke pedalaman. Selain itu, proses-proses lain seperti proses tektonis masa lampau, erupsi gunungapi, perubahan muka air laut sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi medan pesisir beserta karakteristik lahannya. Pada sebagian wilayah Indonesia khususnya di pesisir selatan Jawa Tengah proses marin berkombinasi dengan proses eolin. Pada mintakat delta, bentuklahan asal proses marin berhubungan erat dengan bentuklahan asal proses fluvial (Dibyosaputro, 1997).

1.5.2. Konsep Kepesisiran

Daerah kepesisiran mencakup wilayah darat dan laut, terdiri atas wilayah pesisir (coast), pantai (shore) dan perairan laut dekat pantai (near

7 shore). Wilayah pesisir hanya mencakup wilayah darat saja, ke arah laut dibatasi oleh garis pesisir (coastline) dan ke arah darat dibatasi oleh batas terluar bentuklahan pesisir di pedalaman. Keadaan wilayah pesisir dapat diketahui antara lain melalui keadaan bentuklahannya. Pesisir antara lain terdiri atas beting gisik (beach ridge), gumuk pasir (sand dune), laguna (lagoon), swale dan dataran aluvial kepesisiran (Sunarto, 2001).

Gisik (ridge) merupakan bentuk akumulasi pasir pantai yang masih dipengaruhi pasang terendah dan tertinggi air laut, sedangkan beting gisik (beach ridge) merupakan perkembangan dari gisik yang tidak terpengaruh oleh aktivitas pasang surut dan biasanya tersusun oleh endapan pasir dan lempung. Gumuk pasir (sand dunes) merupakan satuan bentuklahan yang terbentuk pada pesisir berpasir dengan aktivitas angin yang kuat membentuk gumuk-gumuk pasir lepas dan dengan bentuk teratur. Laguna (lagoon) merupakan morfologi ledokan yang berada di antara dua beting gisik atau dua swale yang berisi air asin, atau bagian perairan laut yang menggenang dan terpisah dengan tubuh perairan laut utama akibat adanya bar di depan muara sungai. Swale merupakan morfologi berupa ledokan yang terdapat di antara dua beting gisik atau antara dua gumuk pasir, tersusun oleh material pasir. Dataran aluvial pantai (coastal aluvial plain) merupakan bentang lahan dataran sebagai akibat perkembangan pantai yang telah lanjut dan bergeser ke arah darat, yang telah tertutup oleh material-material hassil sedimentasi dan tersusun oleh material aluvium (Sunarto, 2001).

Supriharyono (2000) menyebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

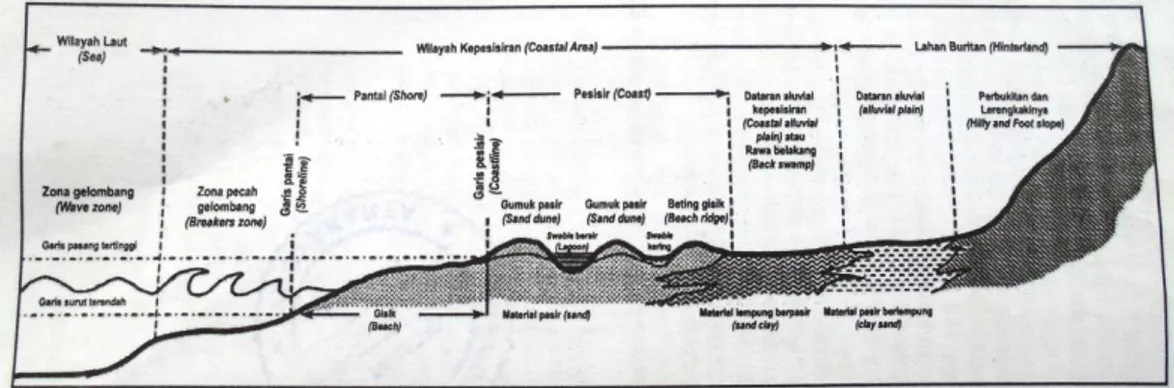

8 Wilayah kepesisiran dengan topografi landai dan berpasir memiliki proses utama yaitu sedimentasi pasir oleh aktivitas marin dan eolin. Perkembangan bentuklahan yang terjadi adalah gisik (beach) dan bukit-bukit pasir (sand dunes) yang terbentuk sangat baik. Karakteristik wilayah kepesisiran berpasir ini dimulai dari zona pecah gelombang (breakers zone), pantai (shore) beserta gisiknya (beach), pesisir (coast) yang didalamnya dijumpai gumuk pasir (sand dunes), ledokan antara dua beting gisik (beach ridge) atau antara dua gumuk pasir yang disebut swale, baik yang berisi air asin (lagoon) atau tidak, dan beting gisik tua yang biasanya telah berkembang sebagai lahan permukiman. Wilayah di belakang pesisir disebut sebagai wilayah belakang atau buritan (hinterland). Pembagian zona wilayah kepesisiran pada daerah pesisir dijelaskan pada profil Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Lingkup Wilayah Kepesisiran pada Daerah Berpasir Sumber: Bakosurtanal dan Puspics, 2005.

1.5.3. Potensi Bencana di Wilayah Kepesisiran

Wilayah kepesisiran (coastal area) berupa bentanglahan dari garis batas wilayah laut (sea) dari zona pecah gelombang ke arah darat hingga bentang lahan yang masih dipengaruhi aktivitas marin, seperti dataran aluvial kepesisiran (coastal aluvial plain) (Sunarto, 2000). Pesisir sebagai wilayah yang dinamis memiliki potensi sumberdaya fisik dan biodiversitas. Potensi sumberdaya yang besar di wilayah pesisir sekaligus diikuti oleh potensi

9 ancaman bencana yang besar pula. Pada umumnya ketika terjadi bencana alam, sistem lingkungan dan manusia akan terlibat (Tim PSBA UGM, 2010).

Dinamika fisik pesisir selalu terkait dengan adanya interaksi antara proses perpindahan energi di darat dan di laut. Beberapa fenomena yang terjadi di laut dan pesisir termasuk gelombang, arus, ombak berlangsung terus-menerus. Bencana yang terjadi di pesisir bisa berupa gelombang pasang, abrasi / erosi pantai, maupun banjir. Masyarakat yang tinggal di wilayah kepesisiran, semestinya paham dengan kondisi lingkungannya, dan memiliki strategi adaptasi dalam bertempat tinggal dan menjalankan kehidupannya berupa local wisdom. Nilai-nilai ini sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat, sehingga perlu digali dan diangkat. Penggalian nilai-nilai tersebut merupakan upaya untuk menemukan modal dasar tentang pola pikir masyarakat dalam memaknai potensi bencana, yang selanjutnya akan menentukan sikap tanggapnya dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana (Tim PSBA UGM, 2010).

1.5.4. Lahan Basah Pesisir

Bakosurtanal dan Puspics (2005) menjelaskan bahwa tiga komponen utama dalam proses identifikasi bentuklahan di wilayah lahan basah pesisir ini adalah komponen abiotik, komponen biotik, dan komponen kultural. Komponen abiotik meliputi aspek geomorfologi pesisir, tanah, penggunaan lahan, hidrologi, dan oseanografi. Komponen biotik meliputi vegetasi lahan basah dan fauna air sedangkan komponen kultural meliputi kondisi geografis, aksesibilitas, ekonomi, infrastruktur, kelembagaan, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan konvensi Ramsar tahun 1971, lahan basah merupakan daerah rawa, payau, lahan gambut dan perairan, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, dengan air tergenang atau mengalir, air tawar, payau atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamnnya tidak lebih dari 6 meter pada waktu air surut paling rendah. Ekosistem lahan basah dapat dikelompokkan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem estuari. Ekosistem air tawar dapat berupa air yang tenang, misalnya rawa, empang, kolam,

10 maupun air mengalir yaitu sungai dan mataair. Ekosistem estuari dipengaruhi pasang surut air laut, misalnya rawa payau, hutan mangrove, dan laguna. Selain itu, ekosistem lahan basah juga dapat dikelompokkan menjadi lahan basah alami (natural wetland) dan lahan basah buatan (cultural wetland). Ekosistem lahan basah dapat berupa sawah, tambak, kolam industri, empang, dan waduk. Ekosistem lahan basah alami maupun buatan ternyata sangat penting bagi ekosistem secara luas (Suprajaka, 2012).

Ekosistem lahan basah menurut Konvensi Ramsar 1971 dikelompokkan menjadi lima kelas yaitu: (1) marine; (2) estuarine; (3) lacustrinez; (4) riverine; (5) palustrine, dan kemudian dikelompokan menjadi tiga kategori yaitu: Marine and Coastal Wetlands, Inland Wetlands, and Human-Made Wetlands. Ekosistem lahan basah menurut Scott dalam Ramsar (2006) dibedakan menjadi 30 klas lahan basah alami (natural wetlands) dan 9 klas lahan basah buatan (man-made wetlands). Lahan basah alami dikelompokkan menjadi lima tipe: (1) marine (coastal wetlands including coastal lagoons, rocky shores, and coral reefs); (2) estuarine (including deltas, tidal marshes, and mangrove swamps); (3) lacustrine (wetlands associated with lakes); (4) riverine (wetlands along rivers and streams); dan (5) palustrine (meaning ‘marshy’ – marshes, swamps and bogs), sedangkan lahan basah buatan terdiri atas tambak udang, tambak ikan, kolam pertanian, lahan pertanian beririgasi, tambak garam, reservoir, gravel pits, pertanian rumput laut dan kanal.

Ekosistem lahan basah terutama di wilayah pesisir, pada perspektif ekologi bentanglahan merupakan ‘interface’ antara proses ekosistem darat dan sistem perairan laut. Daerah ini merupakan ekosistem yang paling dinamis di wilayah pesisir. Selain itu ekosistem lahan basah merupakan salah satu ekosistem paling produktif, menyediakan berbagai keuntungan ekologi, ekonomi, budaya, dan jasa. Sementara itu, wilayah ini juga merupakan fokus dari pemukiman manusia, industri dan pariwisata (Suprajaka, 2012).

11 1.5.5. Fungsi dan Nilai (Manfaat) Lahan Basah

Lahan basah pada umumnya merupakan wilayah yang sangat produktif dan mempunyai keanekaragaman yang tinggi, baik hayati maupun non hayati. Penilaian keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa lahan basah adalah salah satu sistem penyangga kehidupan yang sangat potensial. Secara garis besar fungsi dan manfaat lahan basah terhadap manusia dan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan dasar manusia selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan jaman. Bagi Indonesia, kebutuhan dasar adalah pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, pangan, papan, dan kesehatan dapat dipenuhi oleh ekosistem lahan basah secara langsung. Sedangkan kebutuhan sandang dan pendidikan secara tidak langsung dapat dipenuhi dengan memanfaatkan potensi lahan basah melalui peningkatan pendapatan.

b. Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Produk hutan di kawasan lahan basah merupakan komoditi yang dapat memberikan penghasilan dan pendapatan negara antara lain melalui industri kertas. Tidak sedikit masyarakat yang telah memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian baik dari kayu, kulit kayu, madu, maupun berbagai hasil estuari yang sangat beranekaragam seperti udang, ikan, kepiting, moluska, dan lainnya.

c. Penyangga dan Pendukung Sistem Kehidupan

Peranan lahan basah juga mencakup sebagai pemenuhan manfaat lingkungan yang berkaitan erat dengan stabilisasi dan kesehatan lingkungan, juga meningkatkan dan memelihara produktifitas perairan estuari dan kegiatan ecotourism.

12 1.5.6. Jenis Lahan Basah Pesisir dan Peranannya pada Pengurangan

Risiko Bencana

Manajemen bencana di Indonesia fokus pada pendekatan holistik yang tahan terhadap bencana, meliputi upaya pencegahan, mitigasi, dan membangun kesiapsiagaan dengan melibatkan stakeholders (pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat). Setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya (UU No 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 1e). Masyarakat sebagai bagian yang penting dalam manajemen bencana perlu ditingkatkan eksistensinya melalui pengukuran pengetahuan dan pemahaman terkait bahaya dan bencana yang timbul di lokasi aktivitas mereka sehari-hari.

Lahan basah pesisir memiliki manfaat sebagai pelindung, penyeimbang dan pengendali yang juga secara signifikan memegang peranan kunci dalam mengurangi dampak suatu bencana. Beberapa tipe ekosistem lahan basah yang dinilai vital dalam perannya mengurangi bencana di pesisir antara lain hutan Mangrove, laguna, hutan rawa gambut, dan muara sungai / estuari sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai. Secara garis besar lahan basah pesisir (khususnya mangrove dan lahan gambut) memiliki berbagai nilai dan manfaat, diantaranya sebagai pendukung dan habitat keanekaragaman hayati, sumber nafkah masyarakat, penyimpan air (meredam banjir), mencegah intrusi air laut ke darat, menstabilkan garis pantai dan kontrol erosi, menciptakan sabuk hijau di pesisir (coastal green belt) serta ikut mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Nilai dan manfaat tersebut juga penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.

a. Mangrove

Ekosistem mangrove terdiri dari formasi hutan khas daerah tropika dan sedikit subtropika yang terdapat di pantai dengan topografi datar-landai, tenang, berlumpur, sedikit berpasir, serta mendapat pengaruh pasang surut air laut. Mangrove penting dalam pemeliharaan keseimbangan siklus biologi di

13 suatu perairan. Fungsi dan manfaat hutan mangrove beranekaragam dan dibedakan menjadi lima, yaitu fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi lain (Arief, 2003).

Fungsi fisik kawasan mangrove adalah sebagai berikut: 1. Menjaga garis pantai agar stabil.

2. Melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi. 3. Menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. 4. Menahan sedimen secara periodic sampai terbentuk lahan baru. 5. Sebagai kawasan penyangga proses intrusi.

Fungsi kimia kawasan mangrove adalah sebagai berikut: 1. Tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen. 2. Penyerap karbondioksida.

3. Pengolah bahan-bahan limbah.

Fungsi biologi kawasan mangrove adalah sebagai berikut:

1. Penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan bagi invertebrata.

2. Kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, ikan, kepiting, dan sebagainya. 3. Kawasan untuk berlindung bagi burung dan satwa lain.

4. Sumber plasma nutfah.

Fungsi ekonomi kawasan mangrove adalah sebagai berikut: 1. Penghasil kayu, misalnya kayu bakar.

2. Penghasil bahan baku industri, misalnya pulp, kertas, dan obat-obatan. 3. Penghasil bibit ikan, udang, kepiting, dan lain-lain.

Fungsi lain (wanawisata) kawasan mangrove adalah sebagai berikut: 1. Kawasan wisata alam pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa. 2. Tempat pendidikan, konservasi, dan penelitian.

b. Laguna

Laguna adalah sekumpulan air asin yang terpisah dari laut (terutama pada saat air laut surut) oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau semacamnya. Sunarto (2001) menjelaskan bahwa Laguna (lagoon) merupakan morfologi ledokan yang berada di antara dua beting gisik atau dua

14 swale yang berisi air asin, atau bagian perairan laut yang menggenang dan terpisah dengan tubuh perairan laut utama akibat adanya bar di depan muara sungai.

c. Estuaria

Estuaria atau kuala adalah satuan geomorfologi yang dibatasi oleh garis pertemuan antara garis pantai yang membatasi daratan dengan laut, dengan ruang pertemuan antara tubuh massa air dari darat dengan tubuh massa air dari laut, dalam arah sejajar pantai, dan memiliki lebar beberapa meter sampai ratusan meter (Ongkosongo, 2010). Situs www.epa.gov menyebutkan bahwa estuaria adalah tubuh massa air pesisir yang agak tertutup yang terbentuk ketika air tawar dari sungai dan aliran air permukaan daratan mengalir ke laut dan bercampur dengan massa air laut.

Muara sungai merupakan tempat pertemuan antara sungai dengan cekungan (basin) yang berupa laut atau tubuh air lainnya, seperti danau dan laguna, yang berukuran lebih besar dari sungai tersebut. Ruang pertemuan massa air dari darat dengan tubuh massa air laut tersebut, dalam arah sejajar pantai memiliki lebar beberapa meter sampai ratusan meter, dan biasanya dibatasi oleh batas fisik secara lateral di permukaan daratan sampai batas pengaruh gerakan pasang surut air laut (Ongkosongo, 2010).

1.5.7. Pengetahuan

Notoatmodjo (2002) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan resultan dari akibat proses penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan tersebut sebagian besar berasal dari penglihatan dan pendengaran. Pengukuran atau penilaian pengetahuan umumnya dilakukan melalui tes atau wawancara dengan alat bantu kuesioner berisi materi yang ingin diukur dari responden. Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media massa, media elektronik, buku petunjuk, media poster, kerabat dekat dan sebagainya. Pengetahuan ini dapat membentuk keyakinan tertentu sehingga seseorang berperilaku sesuai keyakinan tersebut.

15 1.5.8. Pengurangan Risiko Bencana

a. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI No. 24 Tahun 2007 pasal 1 butir 1). Definisi hukum mengenai bencana oleh Robert T. Stafford yang tertuang dalam Disaster Relief and Emergency Assistance

Act 2007 (Amerika) mengindikasikan bahwa bencana adalah sebuah

kehancuran (catastrophe), apapun penyebabnya, yang sedemikian besarnya sehingga menyebabkan pemerintah daerah atau provinsi (state) tidak sanggup untuk menangani dengan sumberdaya yang dimilikinya (www.fema.gov). Sedangkan definisi bencana secara teknis yang digunakan PBB adalah gangguan serius terhadap sebuah masyarakat yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan jiwa, materi, ekonomi, dan lingkungan dimana tingkat kerusakannya melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya. Bencana merupakan fungsi dari proses risiko yang dihasilkan oleh kombinasi kondisi-kondisi berbahaya yang berlangsung pada lingkungan yang rapuh dan tidak terdapat kemampuan yang memadai untuk mengatasinya (www.unisdr.org). b. Pengurangan Risiko Bencana

Konsep Pengurangan Risiko Bencana atau PRB (Disaster Risk Reduction) merupakan suatu perkembangan yang sangat penting baik dalam manajemen bencana maupun dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, secara spesifik, PRB dapat didefinisikan sebagai pengembangan dan aplikasi sistematis dari kebijakan, strategi dan praktek-praktek untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana, pencegahan (prevention), atau membatasi (mitigasi dan persiapan) dampak yang merugikan dari bahaya. Dalam memandang suatu bencana,

16 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara periode yang lalu dan sekarang.

Pengelolaan bencana pada periode dulu, perhatian utama selalu diarahkan pada pemberian bantuan setelah terjadinya suatu bencana. Namun saat ini, perhatian lebih diarahkan pada upaya persiapan menghadapi bencana (disaster preparadness). Risiko yang ditimbulkan oleh suatu bencana dapat direduksi melalui berbagai cara, baik risiko terhadap target fisik maupun kondisi sosial ekonomi yang akhirnya menimbulkan kerentanan (vulneratibility). Pemahaman mengenai interaksi proses fisik dan sosial adalah suatu hal yang sangat mendasar untuk memprediksi risiko dan nilai dari suatu pencegahan. Rumus di bawah ini secara umum digunakan untuk merefleksikan komponen-komponen dari suatu risiko.

c. Penghitungan Risiko Bencana dan Beberapa Definisi Dasar

Penghitungan risiko bencana dapat dilakukan menggunakan formulasi (1) berikut ini:

Risk = ……… (1)

1. Risiko (risk) adalah kemungkinan dari akibat yang merugikan, atau kemungkinan kehilangan (jiwa, orang terluka, barang milik, mata pencaharian, dan terganggunya aktivitas ekonomi atau kerusakan lingkungan) yang dihasilkan interaksi antara bahaya yang disebabkan oleh alam maupun manusia dan kondisi yang rentan.

2. Bahaya (hazard) adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kerusakan, bisa berupa fenomena alam maupun aktivitas manusia, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau bahkan kerusakan lingkungan.

3. Kerentanan (vulnerability) adalah suatu rangkaian kondisi dan proses-proses yang dihasilkan dari faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan dimana meningkatkan kerawanan suatu komunitas terhadap dampak bencana.

17 4. Kapasitas (capacity) adalah suatu sikap dimana orang atau organisasi menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai berbagai manfaat hasil selama kondisi yang tidak biasa, abnormal dan merugikan dalam suatu proses atau kejadian bencana.

1.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang karakteristik bentuklahan di wilayah kepesisiran sudah banyak dilakukan, tetapi untuk karakteristik lahan basah pesisir belum banyak dijumpai. Apalagi jika penelitian ini dikaitkan dengan peran lahan basah pesisir terhadap pengurangan risiko bencana yang timbul di Kulonprogo. Kondisi lahan basah pesisir sekarang ini kurang diperhatikan kebermanfaatannya, terutama dalam fungsi ekologisnya yang dapat menyumbang peran dalam manajemen bencana. Penelitian ini juga membahas pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir yang mencakup fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial. Pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir penting diketahui sebagai bentuk pengelolaan keberlanjutan berbagai ekosistem lahan basah pesisir.

Identifikasi karakteristik lingkungan untuk daerah pesisir antara sungai Bogowonto dan sungai Serang telah dilakukan oleh Widiyanto (1989). Sedangkan untuk daerah pesisir antara sungai Bogowonto dan sungai Jali telah dilakukan oleh Triyatmo (2012). Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai data dasar dalam proses identifikasi karakteristik bentuklahan. Perbedaannya terletak pada penentuan morfografi dan morfometri yang dilakukan pada penelitian ini.

Penelitian Suprajaka (2012) tentang fragmentasi spasial pada ekosistem lahan basah digunakan sebagai dasar dalam mengolah data dari citra untuk mengetahui sebaran berbagai jenis ekosistem lahan basah. Selain karakteristik bentuklahan, sebaran berbagai jenis ekosistem, juga akan diketahui tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana. Berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sumber acuan penulisan ini ditampilkan pada Tabel 1.1.

18 Tabel 1.1. Keaslian dan Perbedaan Penelitian

No. Penulis Judul Metode Hasil Penelitian

1 Widiyanto (1989)

Analisis Lingkungan untuk Pengembangan Daerah Pantai Glagah – Bogowonto Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Geomorfologi. Pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan, interpretasi citra dan foto udara

Pengembangan pertanian dapat dilakukan pada bentuklahan dataran alluvial bekas lagun, teras sungai Bogowonto, teras sungai Glagah, dan gumuk pasir muda. Pengembangan perikanan dapat dilakukan pada sungai Glagah, Lagun Glagah, Sungai Bogowonto, dan Lagun Bogowonto. Sedangkan pengembangan lahan non pertanian dapat dilakukan pada bentuklahan komplek beting gisik dan swale, gumuk pasir tua, gumuk pasir muda.

2 Suprajaka (2012)

Fragmentasi Spasial pada Ekosistem Lahan Basah Berbasis Citra Multi Temporal di Surabaya dan Sekitarnya Eksploratif, menggunakan data geospasial, baik analog maupun digital secara multi temporal dan multi resolusi

Ekosistem lahan basah pesisir yang mengalami fragmentasi spasial akibat perkembangan permukiman dijelaskan pada satuan bentuklahan fluvial, fluviomarin, dan marin. Hasil yang diperoleh adalah periode sebelum tahun 1965 belum mengalami fragmentasi spasial, periode 1965-1985 mulai muncul fragmentasi spasial pada bentuklahan fluvial, dan periode tahun 1985-2005 fragmentasi spasial sudah tampak nyata pada semua bentuklahan akibat perkembangan permukiman yang pesat pula.

19 Lanjutan Tabel 1.1. Keaslian dan Perbedaan Penelitian

3 Triyatmo (2012)

Pola Pengembangan Perikanan Budidaya Tambak Berbasis Karakteristik Lingkungan di Pesisir Antara Sungai Bogowonto Kabupaten Kulonprogo dan Sungai Jali Kabupaten Purworejo

Interpretasi peta, survey pengamatan, dan wawancara

Karakteristik lingkungan fisik yang diamati meliputi parameter bentuklahan, kelerengan, tekstur, dan pH tanah, fluktuasi permukaan air, salinitas, dan pH air, serta penggunaan lingkungan. Penggunaan lingkungan pesisir dikaji dalam hubungannya untuk budidaya tambak, budidaya tanaman, dan perikanan sungai Pasir-Jati. Kesesuaian lingkungan pesisir dievaluasi berdasarkan pembobotan dan pengharkatan parameter lingkungan yang merupakan karakteristik pesisir tersebut. Pola perikanan budidaya tambak untuk dikembangkan pada lahan gumuk pasir dengan sumber air yang diambil langsung dari laut, jenis ikan yang sesuai yaitu udang Vaname dan udang Windu, dan teknologi yang tepat yaitu semi intensif hingga intensif.

4 Sarastika (2014)

Identifikasi Karakteristik Bentuklahan dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Lahan Basah Pesisir Kulonprogo

Observasi, Interpretasi, Deskriptif Kualitatif, dan Deskriptif Kuantitatif

Hasil yang diharapkan:

Karakteristik bentuklahan di kawasan lahan basah pesisir meliputi komponen abiotik, biotik, dan kultural. Karakteritik ini digunakan dalam analisis untuk

mengetahui peran lahan basah pesisir dalam

mengurangi risiko bencana di Kulonprogo. Selain itu, ingin diketahui pula bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir sehingga dapat dilakukan bentuk pengelolaan yang sesuai.

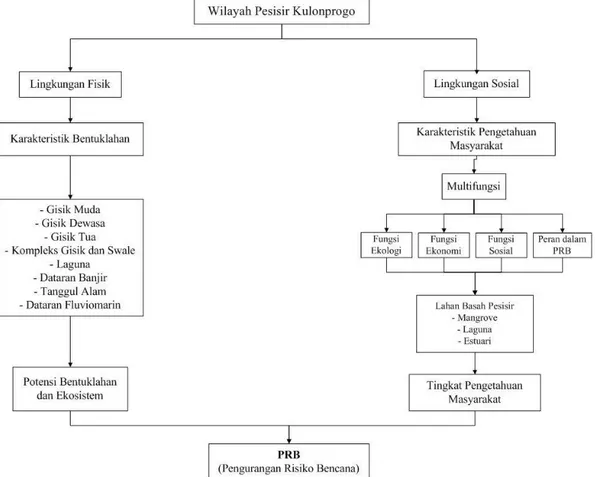

20 1.7. Kerangka Pemikiran

Wilayah kepesisiran Kulonprogo memiliki karakteristik lingkungan, baik lingkungan fisik ataupun sosial. Identifikasi karakteristik fisik difokuskan pada bentuklahan. Bentuklahan merupakan bentukan di permukaan bumi sebagai hasil perubahan bentuk permukaan bumi oleh proses-proses geomorfologis yang terjadi di permukaan bumi (Verstappen, 1983). Berbagai bentuklahan seperti dataran banjir, tanggul alam, dataran fluvio-marin, gisik muda, gisik dewasa, gisik tua, gosong sungai, kompleks beting gisik, swale, gumuk pasir, dan laguna dapat dijumpai di wilayah ini.

Lahan basah pesisir sebagai kunci utama dalam penelitian ini mengangkat tiga ekosistem lahan basah pesisir alami yaitu laguna, estuari, dan rawa mangrove yang akan dianalisis perannya dalam pengurangan risiko bencana. Setiap lahan basah memiliki fungsi tersendiri, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Setiap fungsi pada masing-masing ekosistem kemudian dinilai peranannya berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat yang diketahui melalui jawaban dari hasil wawancara terhadap responden.

Dinamika kebencanaan yang timbul di wilayah kepesisiran Kulonprogo, baik bencana oseanografi, hidrologi, ataupun meteorologi menuntut suatu upaya dalam manajemen bencana. Siklus manajemen bencana menerangkan bahwa ada dua proses utama dalam pelaksanaan bencana, yaitu kegiatan pra dan pasca bencana. Kegiatan pra bencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menjadi faktor yang sekarang ini lebih penting untuk dilakukan dibandingkan dengan kegiatan pasca bencana. Partisipasi berbagai pihak, terutama masyarakat penting untuk diketahui karena masyarakatlah yang secara langsung berhadapan dengan bencana.

Lingkungan sosial merupakan tempat masyarakat untuk melakukan interaksi atau kegiatan bersama-sama dengan tujuan tertentu. Lingkungan sosial juga sering diartikan dengan interaksi antara masyarakat dengan lingkungan. Berbagai jenis interaksi yang tercipta di masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam

21 melakukan interaksi ini dapat berupa pengetahuan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kemauan masyarakat merupakan keinginan untuk melakukan interkasi demi mencapai sesuatu yang dituju.

Pengetahuan masyarakat menjadi tahap awal yang akan mempengaruhi persepsi dan selanjutnya sikap mereka dalam mengambil keputusan, oleh karena itu pengetahuan masyarakat tentang multifungsi lahan basah pesisir penting dianalisis. Multifungsi lahan basah pesisir yang terbagi menjadi fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial menjadi gambaran aktual tentang kondisi ekosistem lahan basah pesisir berdasarkan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang peran lahan basah pesisir dalam mengurangi risiko bencana juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya wilayah kepesisiran yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, dapat dilihat pada Gambar 1.2. yang berisi kerangka pemikiran peneliti.