BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga 1. Definisi Keluarga

Menurut Friedman (2003) keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adaptasi, dan kelairan yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental dan emosional serta social individu yang ada di dalamnya, dilihat dari interaksi yang regular ditandai dengan adanya ketergantungan dan hubungan untuk mencapai tujuan umum.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 2009).

Menurut Friedman (2003) keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempetahankan suatu budaya.

Menurut Friedman (2003) menyebutkan bahwa:

b. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup terpisah mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka.

c. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam peran sosia keluarga seperti suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara dan saudari.

d. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan atau tidak, yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang hidup bersama untuk mencapai suatu tujuan dan mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga.

2. Fungsi Kelurga

Friedman (2003) membagi fungsi keluarga menjadi 5, yaitu: a. Fungsi afektif

b. Fungsi sosialisasi

Mengembangkan dan sebagai tempat melatih anak untuk kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah guna berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Keberhasilan perkembangan individu dan keluarga dicapai melalui intereaksi atau hubungan antara anggota keluarga yang tunjukan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar tentang norma-norma, budaya dan perilaku melalui hubungan dan intereaksi dalam keluarga.

c. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi keluarga adalah meneruskan kelangsungan dan menambah sumber daya manusia. Dengan adanya program keluarga berencana, maka fungsi ini akan terkontrol.

d. Fungsi ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomis dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk melatih anak untuk menabung.

e. Fungsi perawatan keluarga

melaksanakan pemeliharaan kesehatan dapat dilihat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan. Keluarga yang dapat melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan keluarga.

Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan menurut Friedman (2003) adalah sebagai berikut:

1) Mengenal masalah keperawatan.

2) Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. 3) Memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit. 4) Mempertahankan atau menciptakan suasana rumah yang sehat. 5) Mempertahankan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. 3. Tipe Keluarga

Friedman (2003) membagi tipe keluarga seperti berikut ini: a. Tradisional Nuclear

Keluarga inti (ayah, ibu, anak) tinggal dalan satu rumah ditetepkan oleh saksi-saksi dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.

b. Reconstituted Nuclear

c. Niddle Age / Aging Couple

Suuami sebagai pencari uang, istri dirumah atau keduanya bekerja dirumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan atau meniti karier.

d. Dyadic Nuclear

Suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak. Keduanya atau salah satu bekerja diluar rumah.

e. Single Parent

Satu orang tua sebagai akibat perceraian atau kematian pasanganya dan anak-anaknya dapat tinggal dirumah atau diluar rumah.

f. Dual Carier

Suami isttri atau keduanya orang karier dan tanpa anak.

g. Commuter Maried

Suami istri atau keduanya orang karir dan tinggal terpisang pada jarak tertentu. Keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu.

h. Single Adult

Wanita atau pria dewasa yang tinggal sendiri dengan tidak adanya keinginan untuk kawin.

i. Three Generation

Keluarga yang terdiri dari tiga generasi, yaitu kakek-nenek, bapak-ibu, dan anak dalam satu rumah.

j. Institutioanl

k. Comunal

Satu rumah terdiri atas dua atau lebih pasangan yang monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas.

l. Group Marriage

Satu perumahan terdiri atas orang tua dan keturunanya dalam satu kesatuan keluarga dan tiap individu.

m. Unmarried Parent and Child

Ibu dan anak karena perkawinan tidak dikehendaki, anaknya diadopsi.

n. Cobibing Caiple

Dua orang atau satu pasangan yang tidak bersama tanpa kawin.

o. Exentended Family

Ayah, ibu, anak dan lain-lain keluarga tinggal dalam satu rumah dan berorientasi pada satu kepala keluarga.

4. Struktur Keluarga

Struktur keluarga meliputi delapan hal berikut ini :

1. Struktur egalisasi, yaitu masing-masing keluarga mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat (demokrasi).

2. Struktur yang hangat, menerima, dan toleransi.

3. Struktur terbuka dan anggota yang tetbuka yaitu mendorong kejujuran dan kebenaran (honesty dan authenticity).

4. Struktur yang kaku yaitu suka melawan dan bergantung pada perararan.

5. Struktur yang bebas yaitu tidak adanya aturan yang memaksakan. 6. Struktur yang kasar yaitu abase (menyiksa, kejam dan kasar). 7. Suasana emosi yang dingin yaitu isolasi, sukar dan berteman.

8. Disorganisasi keluarga yaitu disfungsi individu atau stress emosional.

Menurut Friedman (2003) struktur keluarga berdasarkan pola komunikasi, peran, kekuatan dan nilai meliputi empat hal berikut ini : 1. Pola dan proses komunikasi

Komunikasi dalam keluarga ada yang berfungsi dan ada yang tidak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa fakror dalam komponen komunikasi, yaitu sender, chanel-media, massage,

environment dan receiver. Komunikasi dalam keluarga yang

a. Karakteristik pengirim yang berfungsi

Ciri ini tercermin dalam keyakinan ketika menyampaikan pendapat, jelas, berkualitas, meminta dan menerima feedback. b. Karakteristik pengirim yang tidak berfungsi

Ciri pengirim yang tidak berfungsi adalah lebih menonjolkan asumsi (perkiraan ranpa menggunakan data objektif); ekspresi yang tidak jelas, contohnya marah yang tidak diikuti ekspresi wajahnya; jugmental expressions, yaitu ucapan yang memutuskan/menyatakan sesuatu yang tidak didasari pertimbangan yang matang. Contohnya ucapan salah/benar, baik/buruk. Misalnya “ kamu ini bandel.."

c. Karakteristik penerima yang berfungsi

Penerima berfungsi mempunyai ciri dapat mendengar; adanya klasifikasi; menghubungkan dengan pengalaman; dan memvalidasi.

d. Karakteristik penerima yang tidak berfungsi

Tidak dapat mendengar dengan jelas; diskualifikasi, contohnya "iya deh. ..tapi." menyerang bersifat negatif;kurang mengeksplorasi; tidak memvalidasi.

e. Karakteristik pola komunikasi keluarga yang berfungsi

komunikasi terbuka dan jujur; hierarki kekuatan dan peraturan keluarga; konflik keluarga dan penyelesaiannya.

f. Karakteristik pola komunikasi yang tidak berfungsi

Fokus pembicaraan hanya pada seseorang; semua menyetujui tanpa adanya diskusi; kurang empati; selalu mengulang isu dan pendapat sendiri;tidak mampu memfokuskan pada satu isu yang sedang dibicarakan; komuniaksi tertutup; bersifat negatif; mengembangkan gosip.

2. Struktur peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu dalam masyarakat, misalnya status sebagai istri, suami, atau anak.

3. Struktur kekuatan

Struktur kekuatan merupakan kemampuan potensial atau aktual individu untuk mengendalikan atau memengaruhi guna mengubah perilaku orang lain ke arah positif. Hasil kekuatan berikut dapat mendasari proses pengambilan keputusan keluarga, seperti konsesus, tawar menawar atau akomodasi, kompromi, dan paksaan.

Tipe struktur kekuatan keluarga meliputi tujuh hal berikut ini a. Legitimate power / authority, yaitu hak untuk mengontrol orang tua

b. Referent power, yaitu orang tua memberikan contoh yang baik untuk ditiru.

c. Resource or expert poweryaitu orang tua berperan sebagai ahli. d. Reward power. yaitu orang tua memberikan pengaruh

kekuatan berdasarkan adanya harapan yang akan diterima.

e. Coercive power, yaitu orang tua memberikan pengaruh yang

dipaksakan sesuai keinginannya.

f. Informational power, yaitu orang tua memberikan pengaruh

melalui persuasi.

g. Affective power, yaitu orang tua memberikan pengaruh yang

diberikan melalui cinta kasih. 4. Nilai-nilai keluarga

Nilai merupakan suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Nilai keluarga juga merupakan pedoman perilaku dan pedoman bagi perkembangan norma dan petaturan. Norma adalah pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi dan ditularkan dengan untuk menyelesaikan masalah.

5. Tahap-Tahap Perkembangan Keluarga a. Tahap I. Pasangan Baru (Keluarga Baru)

yang sah dan meninggalkan keluarga masing-masing. Pasangan baru meninggalkan keluarga bukan secara fisik, maupun secara psikologis, yaitu keluarga tersebut sudah memiliki keluarga baru.

Dua orang yang membentuk keluarga perlu mempersiapkan kehidupan keluarga yang baru karena keduanya membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing belajar hidup bersama serta beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangan, misalnya kebiasaan makan, tidur, bangun pagi. Tugas perkembangan keluarga pasangan baru adalah membina hubungan intim yang memuaskan, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial dan mendiskusikan rencana memiliki anak.

b. Tahap II. Keluarga “Child-bearing” ( Kelahiran Anak Pertama)

c. Tahap III. Keluarga dengan Anak Prasekolah

Dimulai ketika anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir ketika anak pertama berusia 5 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi dan rasa aman.

b. Membantu anak untuk bersosialisasi.

c. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga.

d. Kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh dan kembang anak. e. Pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak.

f. Mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam maupun di luar keluarga.

g. Beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sedangkan kebutuhan anak yang lain juga harus terpenuhi.

anak, khususnya kemandirian anak agar tugas perkembangan anak pada fase ini tercapai.

d. Tahap IV. Keluarga dengan Anak Sekolah

Tahap ini dimulai saat anak masuk sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Pada fase ini, umumnya keluarga mencapai jumlah anggota keluarga maksimal sehingga keluarga sangat sibuk. Selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki aktivitas dan minat sendiri. Demikian pula orang tua yang mempuyai aktivitas yang berbeda dengan anak.

Tugas perkembangan keluarga dengan anak sekolah adalah membantu sosislisasi anak, tetangga, sekolah dan lingkungan;mempertahankan keintiman pasangan;memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Pada tahap ini orang tua perlu belajar berpisah dengan anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi, baik aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.

e. Tahap V. Keluarga dengan Anak Remaja

mengingat otononinya, mempertahankan hubungan yang intim dalam keluarga, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang, menghindari perdebatan, permusuhan dan kecurigaan. Hal ini merupakan tahapan yang paling sulit karena orang tua melepas otoritasnya dan membimbing anak untuk bertanggung jawab. Sering kali muncul konflik orang tua dan remaja karena anak menginginkan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya, sedangkan orang tua berhak untuk mengontrol aktivitas anak. Orang tua perlu menciptakan komunikasi yang terbuka, menghindari kecurigaan dan permusuhan sehingga hubungan orang tua dan remaja tetep harmonis.

f. Tahap VI: Keluarga dengan Anak Dewasa (Pelepasan)

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini bergabung pada jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga dan tetep tinggal bersama orang tua. Tujuan utama pada tahap ini adalah mengorganisasi kembali keluarga untuk tetap berperan dalam melepas anak untuk hidup sendiri.

Tugas perkembangan pada anak dewasa antara lain : a. Memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar. b. Mempertahankan keintiman pasangan.

c. Membantu orang tua suami atau istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua.

e. Penataan kembali peran dan kegiatan rumah tangga.

Keluarga mempersiapkan anaknya untuk membentuk keluarga sendiri dan tetep membantu anak terakhir untuk lebih mandiri. Pada saat semua anak meninggalkan rumah pasanga perlu menata ulang dan membina hubungan suami istri saat fase awal. Orang tua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak dan merasa ‘kosong” karena anak-anak sudah tidak tinggal serumah lagi. Untuk mengatasi keadaan ini orang tua perlu melakukan aktivitas kerja, mengingatkan peran sebagai pasanga dan tetep memelihara hubungan baik.

g. Tahap VII. Keluarga Usia Pertengahan

Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada beberapa pasangan fase ini dirasakan sulit karena masalah lanjut usia, perpisahan dengan anak dan perasaan gagal sebagai orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut keluarga perlu melakukan tugas-tugas perkembangan keluarga yaitu mempertahankan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak dan meningkatkan keakraban pasangan.

pertemuan keluarga antar generasi (anak dan cucu) sehinnga pasangandapat merasakan kebahagian sebagai kakek nenek. Hubungan anatar pasangan perlu semakin dieratkan dengan memperhatikan ketergantungan dan kemandirian masing-masing pasangan.

h. Tahap VIII. Keluarga Usia Lanjut

Tahap terakhir perkembangan keluarga dimulai saat salah satu pasangan pensiun, berlanjut salah satu pasangan meninggal sampai keduanya meninggal. Proses lamjut usia dan pensiun merupakan realitas yang tidak dapat dihindari karena berbagai stressor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Stressor tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan dan perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan.

Adapun tugas perkembangan pada tahap ini adalah : a. Mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. b. Mempertahankan keakraban suami istri dan saling merawat. c. Mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat. d. Adaptasi dengan perubahan kehilangan pasanga, teman, kekuatan

fisik dan pendapatan. 6. Peran keluarga

dan pemberi rasa aman kepada anggota keluarga. Selain itu, sebagai anggota masyarakat atau kelompok social tertentu. Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasu, pendidik anak-anak, pelindung keluargadan juga sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga.Selain itu, sebagai anggota masyarakat. Anak berperan sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, social dan spiritual (Efendy, 2003).

7. Hubungan perawat dengan keluarga

Sebagai pengelola, perawat menata kegiatan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga dan kepuasan perawat dalam melaksanakan tugas.

Suprajitno (2004) juga menambahkan secara umum, perawat yang memberikan asuhan keperawatan keluarga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuandan meningkatkan diri sebagai profesi (meningkatkan kemampuan professional yang dimiliki, intelektual, teknis dan interpersonal). Tanggung jawab memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan menggunakan pendekatan metodologi proses keperawatan meliputi:

a. Membantu keluarga memperoleh kembali kesehatannya.

b. Membantu keluarga yang sehat untuk memelihara kesehatannya.

c. Membantu keluarga menerima kondisi anggota keluarga yang tidak dapat disembuhkan.

B. Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Gagal jantung 1. Asuhan keperawatan keluarga

Setyowati (2008) mendefinisikan perawatan kesehatan keluarga sebagai tingkat perawatan kesehatan mayarakat yang dipusatkan pada keluarga sebagai unit atau kesatuan yang dirawat dengan sehat sebagai tujuannya dan perawatan sebagai sasarannya.

Prinsip dari hubungan perawat-keluarga adalah meningkatkan kesadaran, keinginan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan, mencegah, memelihara kesehatan mereka sampai pada tahap yang optimal dan mampu melaksanakan tugas-tugas mereka secara produktif (Murwani, 2008).

2. Pengertian

Gagal jantung adalah kegagalan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh (Guyton & Hall, 2007).

Congestive Heart Failure (CHF) atau gagal jantung kongestif adalah suatu

keadaan patofisiologis adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian ventrikel kiri (Mansjoer,A. dkk. 2001).

Congestive Heart Failure (CHF) adalah keadaan dimana jantung tidak

dapat memompa darah keseluruh tubuh dengan baik (Darmawan, 2012). Gagal jantung, sering disebut gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi (Smeltzer & Bare, 2002).

Menurut Sutanto (2010) Gagal jantung adalah suatu keadaan dimana jantung sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme tubuh, gagalnya aktivitas jantung terhadap pemenuhan kebutuhan metabolisme tubuh gagal. Fungsi pompa jantung secara keseluruhan tidak berjalan normal. Gagal jantung merupakan kondisi yang sangat berbahaya, meski demikian bukan berarti jantung tidak bisa bekerja sama sekali, hanya saja jantung tidak berdetak sebagaimana mestinya.

- Derajat I : Timbul sesak pada aktifitas fisik berat. - Derajat II : Timbul sesak pada aktifitas fisik sedang. - Derajat III : Timbul sesak pada aktifitas fisik ringan.

- Derajat IV : Timbul sesak pada aktifitas sangat ringan atau tidak melakukan aktivitas.

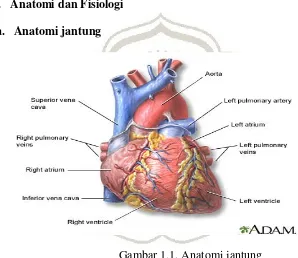

3. Anatomi dan Fisiologi a. Anatomi jantung

Gambar 1.1. Anatomi jantung

http://umm.edu/health/medical/reports/articles/coronary-artery-disease

Berdasarkan gambar di atas, terdapat beberapa bagian jantung (secara anatomis) diantaranya yaitu :

1) Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar yang keluar dari ventrikel sinistra.

3) Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru melalui ke empat vena pulmoner. Darah kemudian mengalir ke ventrikel kiri.

4) Ventrikel kanan berupa pompa otot, menampung darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru melalui arteri pulmoner.

5) Ventrikel kiri merupakan bilik paling besar, dan paling berotot, menerima darah kaya oksigen dari paru melalui atrium kiri dan memompanya ke dalam system sirkulasi melalui aorta.

6) Arteri pulmonaris membawa darah dari ventrikel desktra masuk ke paru-paru (pulmo).

7) Katup trikus pidalis, terdapat di antara atrium dekstra dengan ventrikel desktra yang terdiri dari 3 katup.

8) Katup bikus pidalis, terdapat di antara atrium sinistra dengan ventrikel sinistra yang terdiri dari 2 katup.

9) Vena kava superior dan vena inferior mengalirkan darah ke atrium dekstra yang datang dari seluruh tubuh (Syaifuddin, 2006).

b. Fisiologi jantung 1) Siklus jantung

2) Siklus konduski

Sistem konduksi otot jantung merupakan rangsangan yang ritmik dan sinkron. Sistem ini mempunyai jalur konduksi yang khusus di dalam miokardium. Jaringan konduksi ini memiliki sifat sebagai berikut :

a) Otomatisasi : kemampuan mendapat impuls secara spontan. b) Ritmisasi : pembangkitan impuls untuk teratur.

c) Kondiktifitas : kemampuan untuk mengalirkan impuls. d) Daya rangsangan : kemampuan untuk menanggapi impuls.

Impuls jantung terdiri dari Nodus Sinoatrial (SA) sebagai pemacu alami jantung. SA terletak di dalam atrium kanan dekat muara vena kava superior. Sinyal listrik yang dimulai dari SA kemudian dihantarkan melalui jalur bekas lalu ke Atrioventrikular (AV) diatas Septum Interventrikel, kemudian setelah di AV menuju bekas yang ada disebelah kanan septum inter ventrikuler, setelah ini berakhir di jaringan yang kompleks yaitu system purkinje, yang menghantarkan ke seluruh permukaan dalam ke dalam ventrikel.

3) Curah Jantung

mempengaruhi kecepatan dan frekuensi denyut jantung atau kontraksi impuls. Pada jantung normal maka pengaruh sistem saraf parasimpatik tampak dominan dalam mempertahankan kecepatan denyut jantung tetapi jantung yang abnormal maka pengaruh sistem saraf simpatik yang dominan dalam mempertahankan kompensasi jantung. Besar curah jantung seseorang tidak selalu sama tergantung pada keaktifan tubuhnya. Curah jantung akan meningkat pada waktu kerja berat, stres, peningkatan suhu lingkungan, sedangkan curah jantung menurun pada waktu tidur (Syaifuddin, 2006).

4. Etiologi

Penyebab dari gagal jantung menurut (Smeltzer & Bare, 2002) antara lain : a. Kelainan Otot Jantung

Gagal jantung paling sering terjadi pada penderita kelainan otot jantung, menyebabkan menurunnya kontraktilitas jantung. Kondisi yang mendasari penyebab kelainan fungsi otot mencakup arteros klerosis koroner, hipertensi arterial dan penyakit degenerative atau inflamasi.

b. Arterosklerosis Koroner

c. Hipertensi Sistemik atau Pulmonal

(Peningkatan afterload) mengakibatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabutotot jantung. Efek tersebut (hipertrofi miokard) dapat dianggap sebagai mekanisme kompensasi karena akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Tetapi untuk alasan yang tidak jelas, hipertrofi otot jantung tadi tidak dapat berfungsi secara normal dan akhirnya akan terjadi gagal jantung.

d. Peradangan dan Penyakit Miokardium Degeneratif

Berhubungan dengan gagal jantung karena kondisi ini secara langsung merusak serabut jantung menyebabkan kontraktilitas menurun.

e. Penyakit Jantung Lain

Gagal jantung dapat terjadi sebagai akibat penyakit jantung yang sebenarnya tidak secara langsung mempengaruhi jantung. Mekanisme yang biasanya terlibat mencakup gangguan aliran darah melalui jantung (stenosis katup semiluner), ketidakmampuan jantung untuk mengisi darah (tamponade pericardium, pericarditis konstriktif atau stenosis katup AV), pengosongan jantung abnormal (inefisiensi katup AV), peningkatan mendadak afterload akibat meningkatnya tekanan darah sistemik dapat menyebabkan gagal jantung.

f. Faktor Sistemik

untuk memenuhi kebutuhan oksigen sistemik. Hipoksia atau anemia juga dapat menurunkan suplai oksigen ke jantung. Asidosis (respiratorik atau metabolik) dan abnormalitas elektrolit dapat menurunkan kontraktilitas jantung.

5. Patofisiologi

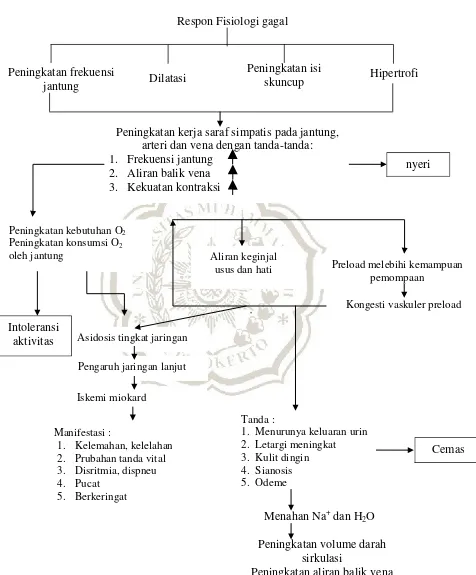

Respons dari fisiologis gagal jantung akan memunculkan manifestasi seperti peningkatan frekuensi denyut jantung (takikardi), dilatasi pulmonal, hipertrofi dan peningkatan isi sekuncup. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan pengaruh simpatis pada pada jantung, arteri dan vena yang menyebabkan peningkatan frekuensi denyut jantung (takikardi), peningkatan aliran balik vena dan peningkatan kekuatan kontraksi yang akan mengakibatkan tekanan sistolik dan diastolik tetap normal dan adanya peningkatan kebutuhan oksigen serta peningkatan konsumsi oksigen oleh jantung.

Peningkatan kebutuhan oksigen dan peningkatan konsumsi oksigen oleh jantung yang diakibatkan oleh peningkatan pengaruh simpatis pada jantung, arteri dan vena yang mempengaruhi penurunan aliran atau sirkulasi darah ke ginjal, usus dan kulit juga mengakibatkan asidosis padajaringan yang akan memberikan pengaruh pada jaringan lanjut (metastasis pada organ dan jaringan yang lain) dan akan mengakibatkan iskemi miokard maka terjadi penurunan curah jantung. Iskemi miokard ditandai dengan kelemahan, kelelahan, perubahan tanda vital, disritmia, dispnea, pucat, berkeringat sehingga terjadi ketidakseimbangan suplai oksigen menyebabkan aktifitas berkurang (Huddak & Gallo, 2010).

6. Manifestasi klinis

Menurut Mansjoer, A.dkk (2001) manifestasi gagal dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Gambaran klinis gagal jantung kiri :

1) Ortopnea adalah kesulitan bernafas saat berbaring

Pasien yang mengalami ortopnu tidak akan mau berbaring, tetapi akan menggunakan bantal agar bisa tegak ditempat tidur atau duduk di kursi, bahkan saat tidur.

2) Dyspnea, terjadi karena penumpukan atau penimbunan cairan dalam

alveoli yang mengganggu pertukaran gas. Dyspnea bahkan dapat terjadi saat istirahat atau dicetuskan oleh gerakan yang minimal atau sedang.

3) Paroxymal Nocturnal Dyspnea (PND), yaitu sesak nafas tiba-tiba pada

4) Batuk yang berhubungan dengan gagal ventrikel kiri bisa kering dan tidak produktif tetapi yang tersering adalah batuk basah yaitu batuk yang menghasilkan sputum berbusa dalam jumlah banyak, yang kadang disertai dengan bercak darah.

5) Mudah lelah, terjadi akibat curah jantung yang kurang, yang menghambat jaringan dari sirkulasi normal danoksigen serta menurunnya pembuangan sisa hasil katabolisme. Juga terjadi akibat meningkatnya energi yang digunakan untuk bernafas dan insomnia yang terjadi akibat distress pernafasan dan batuk.

6) Kegelisahan dan kecemasan, terjadi akibat gangguan oksigenasi jaringan, stress akibat kesakitan bernafas dan pengetahuan bahwa jantung tidak berfungsi dengan baik.

b. Gambaran klinis gagal jantung kanan :

1) Edema, dimulai pada kaki dan tumit (edema dependen) dan secara bertahap bertambah ke atas tungkai paha dan akhirnya kegenetalia eksterna dan tubuh bagian bawah.

2) Kadang juga terdapat pitting edema, adalah edema yang akan tetap cekung bahkan setelah penekanan ringan ujung jari.

3) Pertambahan berat badan. 4) Distensi vena leher.

6) Asites, terjadi karena tekanan dalam pembuluh portal meningkat sehingga cairan terdorong keluar rongga abdomen (peritonium).

7) Anoreksia (hilangnya selera makan) dan mual, terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena di dalam rongga abdomen.

8) Nokturia, rasa ingin kencing malam hari, terjadi karena perfusi renal di dukung oleh posisi penderita pada saat berbaring. Dieresis terjadi paling sering pada malam hari karena curah jantung akan membaik dengan istirahat.

9) Lemah, disebabkan karena menurunnya curah jantung, gangguan sirkulasi, dan pembuangan produk sampah katabolisme yang tidak adekuat dari jaringan.

7. Pemeriksaan penunjang 1. EKG

Mengetahui hipertrofi atrial atau ventrikuler, infark, iskemia dan kerusakan pola.

2. Tes Laboratorium Darah

Enzym hepar : Meningkat dalam gagal jantung / kongesti.

Elektrolit : Kemungkinan berubah karena perpindahan cairan, penurunan fungsi ginjal.

Oksimetri Nadi : Kemungkinan situasi oksigen rendah

AGD : Gagal ventrikel kiri ditandai dengan alkalosis respiratorik ringan atau hipoksemia dengan peningkatan PCO2.

3. Radiologis

Sonogram Ekokardiogram, dapat menunjukkan pembesaran bilik perubahan dalam struktur katup, penurunan kontraktilitas ventrikel.

Scan Jantung : Tindakan penyuntikan fraksi dan memperkirakan gerakan dinding.

8. Pathway

Gambar I. 2 pathway. Sumber : Huddak, C & Gallo (2010) Respon Fisiologi gagal

Peningkatan frekuensi

jantung Dilatasi

Peningkatan isi

skuncup Hipertrofi

Peningkatan kerja saraf simpatis pada jantung, arteri dan vena dengan tanda-tanda: 1. Frekuensi jantung

2. Aliran balik vena 3. Kekuatan kontraksi

Peningkatan kebutuhan O2

Peningkatan konsumsi O2

oleh jantung Aliran keginjal

usus dan hati Preload melebihi kemampuan

pemompaan

Kongesti vaskuler preload

Asidosis tingkat jaringan

Pengaruh jaringan lanjut

Iskemi miokard

Manifestasi :

1. Kelemahan, kelelahan 2. Prubahan tanda vital 3. Disritmia, dispneu 4. Pucat

5. Berkeringat

Tanda :

1. Menurunya keluaran urin 2. Letargi meningkat 3. Kulit dingin 4. Sianosis

5. Odeme

Menahan Na+ dan H2O Peningkatan volume darah

sirkulasi

Peningkatan aliran balik vena

nyeri

Intoleransi aktivitas

9. Fokus Intervensi

a. Intoleransi aktivitas pada keluarga Tn. N khususnya Ny. R berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit.

1) Tujuan Umum

Setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 2 hari, klien dapat menoleransi aktivitas dan melakukan aktifitas dengan baik. 2) Tujuan Khusus

a) Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x30 menit, keluarga mampu:

TUK 1

(1) Berpartisipasi dalam aktivitas fisik dengan TD, HR, RR yang sesuai.

Intervensi :

(a) Kaji pengetahuan keluarga tentang pengertian riwayat gagal jantung.

(b) Beri reinforcement positif atas jawaban keluarga yang benar.

(d) Perhatikan respon non verbal keluarga.

(e) Berikan kesempatan kepada keluarga tentang penjelasan yang belum dimengerti dan berikan penjelasan ulang.

(f) Evaluasi secara singkat terhadap topik yang didiskusikan dengan keluarga.

TUK 2

(2) Keluarga mampu menyebutkan kembali tanda dan gejala riwayat gagal jantung.

Intervensi :

(a) Jelaskan kepada keluarga tentang tanda dan gejala riwayat gagal jantung.

(b) Beri kesempatan kepada keluarga untuk mengulang penjelasan yang diberikan.

(c) Jelaskan kembali pengertian yang benar tentang tanda-gejala riwayat gagal jantung dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti.

(d) Berikan penjelasan ulang bila ada penjelasan yang belum dimengerti.

TUK 3

(3) Memutuskan merawat anggota keluarga dengan riwayat gagal jantung.

Intervensi :

(a) Diskusikan dengan keluarga tentang pengertian riwayat gagal jantung.

(b) Beri kesempatan keluarga untuk bertanya.

(c) Gali pendapat keluarga tentang penanganan riwayat gagal jantung.

TUK 4

(4) Merawat anggota keluarga yang sakit, dengan cara: Intervensi :

(a) Bimbing dan motivasi keluarga untuk memutuskan tindakan penanganan riwayat gagal jantung dengan tepat.

(b) Beri reinforcement poisitif. TUK 5

(5) Dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan, dengan cara: Intervensi :

(b) Motivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan.

(c) Beri pujian positif

b. Nyeri pada keluarga Tn. N khususnya Ny. R berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit.

1) Tujuan Umum

Setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 hari,diharapkan masalah nyeri dapat teratasi.

2) Tujuan Khusus

a) Setelah dilakukan kunjungan selama 2x30 menit, keluarga dapat:

TUK 1

(1) Keluarga dan klien bisa mengetahui dan memahami tentang tanda-tanda nyeri karena gagal jantung.

Intervensi :

(a) Diskusikan dengan keluarga tentang pengertian tanda-tanda gagal jantung.

TUK 2

(2) Keluarga bisa menyebutkan cara mengurangi rasa sakit pada kepaladan mengkaji skala nyeri dengan P, Q, R, S, T.

Intervensi :

(a) Diskusikan dengan keluarga tentang tanda-tanda gangguan nyeri.

(b) Motivasi keluarga untuk mengulang informasi. (c) Berikan pujian.

TUK 3

(3) Mendemonstrasikan teknik relaksasi. Intervensi :

(a) Mendemonstrasikan teknik relaksasi. (b) Beri kesempatan keluarga untuk bertanya.

(c) Berikan kesempatan keluarga untuk mempraktekkan kembali.

(d) Berikan pujian.

c. Cemas pada keluarga Tn. N khususnya Ny. R berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah.

1) Tujuan Umum

2) Tujuan Khusus

Setelah dilakukan kunjungan rumah 2x30 menit, diharapkan keluarga dapat :

TUK 1

(1) Menyebutkan masalah cemas. Intervensi :

(a) Diskusikan dengankeluarga tentang pengertian tanda-tanda gagal jantung.

(b) Motivasi keluara untuk mengulang informasi. (c) Beri pujian.

TUK 2

(2) Klien mengatakan sudah tidak cemas lagi atau cemas berkurang.

Intervensi :

(a) Kaji keefektifan strategi koping dengan mengobservasi perilaku misalnya kemampuan menyatakan perasaan dan perhatian, keinginan berpartisipasi dalam rencana pengobatan. TUK 3

(3) Kualitas istirahat terpenuhi dengan baik. Intervensi :

(b) Bantu klien untuk mengidentifikasi stressor spesifik dan kemungkinan strategi untuk mengatasinya.

(c) Kaji tingkat kecemasan klien baik secara verbal maupun non verbal.

(d) Libatkan keluargadalam perencanaan perawatan dan beri dorongan partisipasi maksimum dalam rencana pengobatan. (e) Dorong keluarga untuk mengevaluasi prioritas atau tujuan

hidup.

(f) Anjurkan pada keluarga untuk memberikan dukungan pada klien.