BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Filariasis

1. Pengertian Filariasis

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular yang disebabkan karena cacing filaria, yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening (limfe) serta menyebabkan gejala akut, kronis dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Secara klinis, penyakit ini menunjukkan gejala akut dan kronis. Gejala akut berupa peradangan kelenjar dan saluran getah bening (adenomalimfangitis) terutama di daerah pangkal paha dan ketiak tetapi dapat pula di daerah lain. Peradangan ini disertai demam yang timbul berulang kali, dapat berlanjut menjadi abses yang dapat pecah dan meninggalkan parut. Dapat terjadi limfedema dan hidrokel yang berlanjut menjadi stadium kronis yang berupa elefantiasis yang menetap yang sukar disembuhkan berupa pembesaran pada kaki (seperti kaki gajah) lengan, payudara, buah zakar (scrotum) dan kelamin wanita (Depkes, 2006).

2. Penyebab Filariasis

getah bening manusia selama 4 – 6 tahun dan dalam tubuh manusia cacing dewasa betina menghasilkan jutaan anak cacing (microfilaria) yang beredar dalam darah terutama malam hari (Depkes, 2006).

3. Cara Penularan Filariasis

Filariasis ditularkan dari seseorang yang dalam darahnya terdapat anak cacing (mikrofilaria) kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Orang tersebut mungkin menjadi sakit mungkin juga tidak. Pada waktu nyamuk menghisap darah, mikrofilaria akan terhisap dan masuk kedalam badan nyamuk. Dalam 1-2 minggu kemudian mikrofilaria berubah menjadi larva dan dapat ditularkan kepada orang lain sewaktu nyamuk menggigitnya (Depkes, 2006).

4. Tanda dan gejala

Tanda dan gejala menurut Depkes (2006) yaitu : a. Gejala dan tanda klinis akut :

1) Demam berulang ulang selama 3-5 hari, demam dapat hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat.

2) Pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa ada luka) di daerah lipatan paha, ketiak (limfadenitis) yang tampak kemerahan, panas dan sakit.

4) Abses filaria terjadi akibat seringnya pembengkakan kelenjar getah bening, dapat pecah dan dapat mengeluarkan darah serta nanah. 5) Pembesaran tungkai, lengan, buah dada dan alat kelamin perempuan

dan laki-laki yang tampak kemerahan dan terasa panas. b. Gejala dan tanda klinis kronis :

Pada awalnya terjadi pembesaran yang hilang timbul pada kaki, tangan, kantong buah zakar, payudara dan alat kelamin dan lama kelamaan menjadi cacat menetap.

5. Klasifikasi Filariasis

Klasifikasi filariasis menurut Depkes (2006) meliputi : a. Filariasis limfatik

Filariasis limfatik disebabkan oleh wuchereria bancrofti, brugia malayi dan brugia timori. Gejala elefantiasis (penebalan kulit dan jaringan-jaringan dibawahnya) sebenarnya hanya disebabkan oleh filariasis limfatik ini. B. Timori diketahui jarang menyerang jenis kelamin, tetapi w.bancrofti dapat menyerang tungkai dada serta alat kelamin. b. Filariasis subkutan (bawah jaringan kulit)

c. Filariasis rongga serosa (serous cavity)

Filariasis rongga serosa disebabkan oleh mansonella perstans dan mansolla ozzardi, yang menghuni rongga perut. Semua parasit ini disebarkan melalui nyamuk atau lalat penghisap darah atau untuk dracunculus oleh kopepoda.

6. Dampak Filariasis

a. Bagi penderita filariasis

Penyakit filariasis akan berdampak kepada penderita filariasis dari berbagai aspek dan juga berakibat pada kualitas hidup yang semakin menurun, menurut Friedman (2010) meliputi :

1) Fisik

Aspek fisik penyakit filariasis akan berdampak kecacatan tubuh menetap pada penderita.

2) Psikologis

menerima keadaan cacat tubuhnya akibat penyakit filariasis mengalami kecemasan, keputusasaan dan perasaan depresi. Pertolongan pertama yang harus diberikan kepada penderita filariasis adalah pada kesehatan psikologisnya selanjutnya baru pengobatan fisik.

3) Ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu dampak dari penyakit filariasis yang begitu besar. Perilaku penderita cenderung negatif, diantaranya penderita filariasis banyak yang menjadi pengemis dan pengangguran. Pengemis adalah pekerjaan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penderita filariasis yang berusia produktif yang mengalami kecacatan akan memberikan dampak yang negatif seperti pengangguran.

4) Sosial

b. Bagi keluarga

Depkes RI (2006) menyatakan bahwa penyakit filariasis akan berdampak pada kelangsungan hidup keluarga. Dampak yang muncul dalam keluarga diantaranya keluarga panik saat salah satu anggota keluarga mendapat diagnosa filariasis, berusaha untuk mencari pertolongan ke dukun, keluarga takut akan tertular penyakit filariasis sehingga tidak jarang penderita diusir dari rumah, keluarga takut diasingkan oleh masyarakat dan jika anggota keluarga yang menderita filariasis adalah kepala keluarga, akan berdampak pada sosial ekonomi keluarga tersebut. Dampak yang dirasakan oleh keluarga akan mempengaruhi keluarga dalam memberikan perawatan kepada penderita filariasis.

c. Bagi masyarakat

B. Depresi

1. Pengertian

Depresi adalah gangguan mood (perasaan dasar), kondisi

emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang (Sobur, 2003). McDowell & Nowell (2001) menjelaskan bahwa pola depresi dapat disebut sebagai dysfungsional beliefs, yaitu faktor kerentanan seseorang dimana ketika seseorang mengalami suatu peristiwa yang negatif (stress), seseorang cenderung menjadi depresi dan menginterpretasikan kejadian atau pengalaman tersebut sebagai suatu yang negatif.

Seseorang yang depresi akhirnya memiliki pandangan yang negatif, baik pada dirinya dan lingkungan juga tentang masa depannya. McDowell & Nowell (2001) mengatakan keyakinan ini sebagai negatif cognitive tread, keyakinan ini dipandang sebagai gejala dasar dari depresi, di mana di dalamnya juga termasuk gangguan somatik (seperti gangguan tidur), gangguan motivasi (seperti pasif dan tidak melakukan aktivitas) dan gangguan afektif (seperti kesedihan mendalam).

Orang yang menderita depresi seringkali tidak dapat menjelaskan alasannya menjadi depresi meskipun mereka dapat mengatakan sebagai perasaan yang menyakitkan dan menyedihkan. Depresi perlu dideteksi karena depresi membuat orang tersebut tidak dapat berfungsi seutuhnya, tidak dapat menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya dan mengurangi kemungkinan seseorang untuk berfikir efektif (Walker, 2005).

2. Penyebab

Terdapat banyak faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan depresi, misalnya dilihat dari faktor genetik yang mengatakan bahwa orang tua yang depresi kemungkinanya akan mempunyai anak yang depresi pula. Faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan depresi adalah faktor psikososial dan faktor sosio kultural (Stuart, 2006).

1. Faktor biologi

Berdasarkan faktor biologis, faktor genetik menjadi penyebab timbulnya depresi. Depresi lebih sering terjadi pada orang yang mempunyai riwayat trauma, kekerasan seksual, kekerasan fisik, cacat fisik dan penyakit kronis.

2. Faktor psikososial

Perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Hiroto, Seligman & Weiss (2003 dalam Sarafino, 2004) mengemukakan bahwa perasaan tidak berdaya merupakan dasar reaksi depresi dimana seseorang

merasa tidak mampu menemukan jalan keluar atau penyelesaian masalah yang dihadapi terutama menghadapi stres. Seseorang akan berhenti berusaha dan kemudian menyerah.

Pertahanan yang ekstrim melawan stres. Pelarian dari masalah karena menyerah atau mengaku kalah adalah pilihan cara yang

dilakukan seseorang untuk menghadapi situasi tertekan, tetapi cara itu hanya akan memberikan kelegaan atau kebahagiaan sesaat karena tidak menghilangkan stres itu sendiri.

Pengaruh hubungan interpersonal dari gangguan afektif. Depresi terjadi karena seseorang mengharapkan perhatian orang lain tetapi perhatian tersebut dirasa kurang. Maka timbul perasaan negatif dan berakhir dengan penolakan terhadap orang lain yang biasanya memberikan perhatian.

3. Faktor sosio kultural

Menurut Stuart (2006) terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko untuk terjadi depresi yaitu sebagai berikut: 1) Usia

Depresi lebih sering terjadi pada usia muda yaitu umur rata-rata antara 20-40 tahun. Depresi pada usia muda lebih sering diakibatkan karena faktor sosial. Penelitian menunjukkan hasil bahwa tingkat prevalensi tertinggi depresi seumur hidup terlihat pada usia 20-24 tahun dan tingkat terendah pada usia 75 tahun. Menurut Potter dan Perry (2005) tugas perkembangan individu dewasa tengah meliputi pencapaian tanggung jawab sosial, menetapkan dan mempertahankan standar kehidupan, membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, mengembangkan aktivitas luang, menerima dan menyesuaikan perubahan fisiologis pada usia pertengahan. Usia 40 tahun merupakan rentang umur yang masih dalam kategori usia produktif.

2) Jenis kelamin

gangguan depresi dan kecemasan pada usia lebih awal daripada laki-laki.

3) Status perkawinan

Gangguan depresi sering terjadi pada individu yang bercerai atau kehilangan pasangan. Status perceraian meningkatkan resiko lebih tinggi untuk menderita depresi. Menikah memberikan dampak lebih baik bagi kesehatan jiwa untuk semua gender.

4) Kehilangan pekerjaan dan pendapatan rumah tangga

Pengangguran akan lebih beresiko terkena depresi. Hasil penelitian menunjukkan yaitu tingkat prevalensi tertinggi depresi seumur hidup (18,4%) terlihat di rumah tangga dengan tingkat pendapatan kurang dari $ 10.000 per tahun. Prevalensi seumur hidup depresi kemudian menurun dengan meningkatnya pendapatan.

5) Dukungan keluarga

Dukungan kelurga adalah semua bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga sehingga akan memberikan rasa nyaman secara fisik dan psikologis pada individu yang sedang merasa tertekan, stress dan depresi.

6) Pendidikan

semakin luas wawasan yang dimiliki. Tingkat pengetahuan yang baik mengenai depresi akan membantu individu dalam menekan gejala depresi yang muncul.

7) Suku

Masing-masing suku yang ada di suatu masyarakat akan memberikan gambaran kebudayaan yang berbeda, termasuk dalam perilaku kesehatan. Kebudayaan berhubungan erat dengan kesehatan dalam hal pencegahan serta pengobatan penyakit yang dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional. Dalam penanganan kesehatan jiwa, budaya akan mempengaruhi seseorang dalam mengkomunikasikan masalah, menjelaskan penyebab masalah dan mempersepsikan pelayanan kesehatan. Depresi lebih jelas terlihat pada suatu budaya yang meyakini bahwa mengungkapkan emosi secara verbal itu tidak tepat.

3. Gejala

tanpa alasan, serta kehilangan rasa percaya diri selain itu seseorang yang mengalami depresi tidak dapat berfikir atau berkonsentrasi dan terus menerus hanya memikirkan masalah stresnya (Stuart, 2006; Doenges, Townsend & Moorhouse, 2006).

4. Tingkat depresi

Tingkatan depresi terdiri dari tiga yaitu: depresi ringan, sedang dan berat sesuai dengan banyak dan beratnya gejala serta dampaknya terhadap fungsi kehidupan seseorang (Stuart, 2006). Gejala utama dan gejala lain dari depresi yaitu: pertama, gejala utama terdiri dari perasaan depresif, hilangnya minat dan semangat, mudah lelah dan tenaga hilang. Kedua Gejala lain terdiri dari konsentrasi dan perhatian menurun, harga diri dan kepercayaan diri menurun, perasaan bersalah dan tidak berguna, pesimis terhadap masa depan, gagasan membahayakan diri atau bunuh diri, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, dan menurunnya libido. Diagnosis depresi menurut PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) sebagai pedoman dalam menetapkan diagnosis adanya gangguan jiwa pada seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Depresi ringan jika memenuhi syarat:

a. Minimal harus ada 2 gejala utama yang terlihat; b. Ditambah dengan minimal 2 gejala lainnya; c. Tidak ada gejala berat;

e. Hanya ada sedikit kesulitan dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan sosial lainya yang biasa dilakukan.

2. Depresi sedang jika memenuhi syarat: a. Minimal ditemukan 2 gejala utama;

b. Ditambah sekurang-kurangnya 3 gejala lainnya; c. Seluruh gejala minimal tampak selama 2 minggu;

d. Menghadapi kesulitan nyata untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan sehari-hari dan urusan rumah tangga.

3. Depresi berat jika memenuhi syarat: a. Ditemukan ketiga gejala utama;

b. Ditambah minimal 4 gejala lainnya dan beberapa diantaranya berintensitas berat;

c. Minimal tampak selama dua minggu, namun jika gejala-gejala yang tampak benar-benar menunjukkan tingkat intensitas yang parah, dapat dikategorikan sebagai depresi berat meskipun belum tampak selama dua minggu;

d. Penderita sangat tidak mungkin untuk meneruskan kegiatan sosial, pekerjaan atau urusan rumah tangga lainnya.

5. Cara pengukuran

Terdapat banyak sekali jenis atau macam instrumen yang dikembangkan untuk menilai status emosional terkait dengan masalah depresi.

Rating Depression Scale, dan The Center for Epidemilogycal Studies Depression Scale (CES-D).

1. The Beck Departement Inventory (BDI), dibuat oleh Aron T. Beck meliputi 21 pertanyaan multiple choice self-reported inventory. Instrumen ini bertujuan nutuk mengukur derajat depresi yang meliputi depresi minor, mayor sampai yang ekstrim cenderung psikosis dan percobaan bunuh diri. Instrumen ini pertama kali berkembang pada tahun 1961, mengalami revisi pada tahun 1978 dan berganti nama menjadi BDI-IA, dan mengalami revisi kembali pada tahun 1996 dan terstandar untuk digunakan dalam tes psikologi klinik untuk

mendeteksi derajat gangguan depresi dan berganti nama menjadi BDI-II hingga sekarang. Setiap pertanyaan bernilai 0-3. Penentuan tingkat depresi dibagi menjadi empat tingkatan yaitu 0-13; minimal depresion, 14-19; mild depression, 20-28; moderate depresion, and 29-63; severe depression. Reliabilitas r = 0,91 dengan teknik koefisien alpha

cronbach (Sharp & Lipsky, 2002).

menjadi empat tingkatan yaitu 20-49 (normal), 50-59 berarti mengindikasikan depresi ringan, 60-69 mengindikasikan adanya depresi sedang, namun ≥ 70 mengindikasikan adanya gejala depresi

berat. Reliabilitas r = 0,92 dengan teknik koefisien alpha cronbach (Konstantinos, 2001; Sharp & Lipsky, 2002).

C. Keluarga

1. Pengertian

Friedman (2010) mendefinisikan bahwa keluarga adalah kumpulan dua

orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan

emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang

merupakan bagian dari keluarga. Menurut Suprajitno (2004), lima hal

penting yang ada pada definisi keluarga adalah:

1) Keluarga adalah suatu sistem atau unit.

2) Komitmen dan keterikatan antara anggota keluarga yang meliputi

kewajiban dimasa yang akan datang.

3) Fungsi keluarga dalam pemberian perawatan meliputi perlindungan,

pemberian nutrisi dan sosialisasi untuk seluruh anggota keluarga.

4) Anggota-anggota keluarga mungkin memiliki hubungan dan tinggal

bersama atau mungkin juga tidak ada hubungan dan tinggal terpisah.

5) Keluarga mungkin memiliki anak atau mungkin juga tidak.

Berdasarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

(dalam Setyowati & Murwani, 2008), keluarga adalah unit terkecil dalam

masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau

ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Dari definisi tersebut dapat

1) Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan

perkawinan atau adopsi.

2) Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka

tetap memperhatikan satu sama lain.

3) Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing

mempunyai peran sosial baik suami, isteri, anak, kakak, dan adik.

4) Mempunyai tujuan; (1) menciptakan dan mempertahankan budaya, (2)

meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan social anggota.

2. Tipe keluarga

Berikut ini akan disampaikan berbagai tipe keluarga menurut Setyowati

dan Murwani (2008):

1) Tipe keluarga tradisional

a) Kelurga inti, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan

anak (kandung atau angkat).

b) Keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang

mempunyai hubungan darah, misalnya: kakek, nenek, keponakan,

paman, bibi.

c) Keluarga “Dyad”, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari suami dan

d) “Single Parent”, yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang

tua (ayah/ibu) dengan anak (kandung/angkat). Kondisi ini dapat

disebabkan oleh perceraian atau kematian.

e) “Single Adult”, yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri seorang

dewasa (misalnya seorang yang telah dewasa kemudian tinggal kost

untuk bekerja atau kuliah).

2) Tipe keluarga non tradisional

a) The unmarried mother: Keluarga yang terdiri dari orang tua (terutama

ibu) dengan anak dari hubungan tanpa nikah.

b) The stepparent family: Keluarga dengan orang tua tiri.

c) Comune family: Beberapa pasangan keluarga (dengan anaknya) yang

tidak ada hubungan saudara hidup bersama dalam satu rumah, sumber

dan fasilitas yang sama, pengalaman yang sama: sosialisasi anak dengan

melalui aktivitas kelompok atau membesarkan anak bersama.

d) The non marital heterosexual cohibiting family: Keluarga yang hidup

bersama dan berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan.

e) Gay and lesbian family: Seseorang yang mempunyai persamaan seks

hidup bersama sebagaimana suami-istri (marital partners).

f) Cohibiting family: Orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan

g) Group-marriage family: Beberapa orang dewasa menggunakan

alat-alat rumah tangga bersama yang saling merasa sudah menikah, berbagi

sesuatu termasuk seksual dan membesarkan anaknya.

h) Group network family: Keluarga inti yang dibatasi set aturan atau

nilai-nilai, hidup bersama atau berdekatan satu sama lainnya dan saling

menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan, dan

tanggung jawab membesarkan anaknya.

i) Foster family: Keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan

keluarga atau saudara di dalam waktu sementara, pada saat orangtua

anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali

keluarga yang aslinya.

j) Homeless family: Keluarga yang terbentuk dan tidak mempunyai

perlindungan yang permanen karena krisis personal yang dihubungkan

dengan keadaan ekonomi dan atau problem kesehatan mental.

k) Gang: Sebuah bentuk keluarga yang destruktif dari orang-orang muda

yang mencari ikatan emosional dan keluarga yang mempunyai perhatian

3. Fungsi keluarga

Friedman (2010) fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1) Fungsi afektif

Fungsi afektif berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga, yang

merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk

pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan melaksanakan fungsi

afektif tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota

keluarga. Tiap anggota keluarga saling mempertahankan iklim yang

positif. Hal tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi

dan hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga yang berhasil

melaksanakan fungsi afektif, seluruh anggota keluarga dapat

mengembangkan konsep diri positif. Komponen yang perlu dipenuhi oleh

keluarga dalam melaksanakan fungsi afektif adalah:

a) Saling mengasuh; cinta kasih, kehangatan, saling

menerima, saling mendukung anggota keluarga,

mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari anggota

yang lain. Kemampuannya untuk memberikan kasih

sayang akan meningkat, pada akhirnya tercipta

hubungan yang hangat dan saling mendukung.

Hubungan intim di dalam keluarga merupakan modal

dasar dalam memberi hubungan dengan orang di luar

b) Saling menghargai

Bila anggota keluarga saling menghargai dan mengakui keberadaan dan

hak setiap anggota keluarga serta selalu mempertahankan iklim yang

positif, maka fungsi afektif akan tercapai.

c) Ikatan dan identifikasi ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat

memulai hidup baru. Ikatan antar anggota keluarga dikembangkan

melalui proses identifikasi dan penyesuaian pada berbagai aspek

kehidupan anggota keluarga. Orang tua harus mengembangkan proses

identifikasi yang positif sehingga anak-anak dapat meniru tingkah laku

yang positif dari kedua orangtuanya. Fungsi afektif merupakan sumber

energi yang menentukan kebahagiaan keluarga. Keretakan keluarga,

kenakalan anak atau masalah keluarga, timbul karena fungsi afektif di

dalam keluarga tidak dapat terpenuhi.

2) Fungsi sosialisasi

Sosialisasi dimulai sejenak manusia lahir. Keluarga merupakan tempat

individu untuk belajar bersosialisasi, misalnya anak yang baru lahir dia

akan menatap ayah, ibu, dan orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian

beranjak balita dia mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan sekitar

meskipun demikian keluarga tetap berperan penting dalam bersosialisasi.

interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam

sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma,

budaya, dan perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga.

3) Fungsi reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber

daya manusia. Maka dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain

untuk memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan tujuan untuk

membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan.

4) Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan

seluruh anggota keluarga seperti memenuhi kebutuhan akan makanan,

pakaian, dan tempat tinggal. Banyak pasangan sekarang kita lihat dengan

penghasilan yang tidak seimbang antara suami dan istri, hal ini

menjadikan permasalahan yang berujung pada perceraian.

5) Fungsi perawatan kesehatan

Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktik

asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan

dan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kemampuan keluarga

dalam memberikan asuhan kesehatan mempengaruhi status kesehatan

keluarga. Kesanggupan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan

melaksanakan tugas kesehatan berarti sanggup menyelesaikan masalah

kesehatan.

4. Dukungan keluarga

Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan untuk orang lain

meliputi moral dan material agar orang yang diberikan dukungan menjadi

termotivasi dalam melakukan kegiatan (Suprajitno, 2004).

Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan

keluarga terhadap penderita yang sakit (Friedman, 2010). Keluarga

memiliki fungsi sebagai pendukung terhadap anggota keluarga lain yang

selalu siap memberikan bantuan pada saat diperlukan. Dukungan

keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa kehidupan.

Sifat, jenis dan sumber dukungan berbeda–beda dalam berbagai tahap

siklus kehidupan. Misalnya, jenis-jenis dan kuantitas dukungan sosial

dalam fase perkawinan (sebelum sebuah pasangan muda mendapat

anak) sangat berbeda dengan dukungan sosial yang dibutuhkan ketika

keluarga sudah berada dalam tahap/fase siklus kehidupan terakhir.

Namun demikian, dalam semua tahap siklus kehidupan, dukungan sosial

keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai

kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan

5. Jenis-jenis dukungan keluarga

Menurut House ( 2000 dalam Smet, 2004) ada lima jenis dukungan dalam

keluarga yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan

informasi, dukungan instrumental dan dukungan jaringan sosial. Lebih jelasnya

akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dukungan emosinal

Merupakan bentuk atau jenis dukungan yang diberikan keluarga

dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan empati. Dukungan

emosional ini melibatkan empati, perhatian, dan dorongan atau

keprihatinan terhadap seseorang. Dukungan emosi adalah dukungan

yang dapat membuat seseorang merasa nyaman, tenang, rasa memiliki

dan dicintai saat stress (Sarafino, 2004). Wortman, Loftus & Weaver

(1999) menyebutkan bahwa berusaha menghibur anggaota keluarga yang

sedang berduka atau mengalami kesusahan juga mengalami salah satu

bentuk dukungan emosional.

Friedman, Bowden & Jones (2010) mengatakan bahwa dukungan

emosional merupakan fungsi afektif keluarga yang harus diterapkan

kepada seluruh anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan psikososial

anggota keluarga dengan saling mengasihi, cinta kasih, kehangatan, dan

saling mendukung dan menghargai antar anggota keluarga. Pendapat lain

yaitu Koentjoro (2002), dukungan emosional merupakan bentuk

membangkitkan semangat, mengurangi putus asa, rasa rendah diri, rasa

keterbatasan sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik dan kelaianan

yang dialaminya.

2. Dukungan penghargaan

Merupakan dukungan dalam memberikan umpan balik dan

penghargaan kepada anggota keluarga dengan menunjukan respon

positif, yaitu dorongan terhadap gagasan atau perasaan. Dukungan

penghargaan keluarga merupakan bentuk fungsi afektif keluarga

terhadap pasien dengan penyakit kronik untuk dapat meningkatkan

status psikososialnya.

Suprajitno (2004) mengemukakan bahwa dukungan penghargaan

ini merupakan informasi yang diberikan pada seseorang bahwa dia

dihargai dan diakui keberadaannya serta rasa dimiliki dan dicintai oleh

orang di sekitarnya. Harga diri seseorang dapat ditingkatkan dengan cara

mengkomunikasikan kepada seseorang bahwa dia bernilai dan diterima

meskipun tidak luput dari kesalahan.

3. Dukungan informasi

Merupakan suatu dukungan dan bantuan yang diberikan oleh

keluarga dalam bentuk memberikan saran, nasehat dan memberikan

informasi penting yang dibutuhkan pasien dalam upaya meningkatkan

status kesehatannya. House (2000 dalam Smet, 2004) mengatakan bahwa

suatu keahlian yang dapat memberi solusi terhadap suatu masalah.

Sedangkan, Sarafino (2004) menyebutkan bahwa dukungan informasi ini

berarti pemberian nasihat, saran dan feedback atau pun umpan balik

tentang apa yang sedang dan telah dilakukan seseorang misalnya :

pemberian informasi tentang penyakit oleh dokter pada pasien yang

membutuhkan informasi tersebut.

Menurut Friedman, Bowden & Jones (2010), dukungan informasi

yang diberikan keluarga terhadap pasien dengan penyakit kronik

merupakan salah satu bentuk fungsi perawatan kesehatan yang

diterapkan keluarga terhadap pasien. Fungsi perawatan kesehatan

keluarga merupakan fungsi keluarga dalam mempertahankan keadaan

kesehatan keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi,

diantaranya memperkenalkan kepada pasien tentang kondisi penyakit

yang dialaminya dan menjelaskan perawatan yang tepat agar pasien

termotivasi untuk menjaga dan mengontrol kesehatannya.

4. Dukungan instrumental

Merupakan suatu dukungan penuh keluarga dalam benruk

memberikan tenaga, dana, maupun meluangkan waktu untuk membantu

dalam perawatan anggota keluarga (Koentjoro, 2002). Dukungan ini

berupa bantuan nyata (tangible aid) atau dukungan alat. Wortman,

berupa bentuk pemberian uang atau makanan kepada seseorang di masa

sulit atau kesusahan.

Menurut Friedman, Bowden & Jones (2010), dukungan ini

merupakan fungsi ekonomi dan perawatan kesehatan yang diterapkan

keluarga terhadap anggota keluarga. Fungsi ekonomi keluarga

merupakan pemenuhan semua kebutuhan anggota keluarga dan

anggotanya, sedangkan fungsi perawatan kesehatan keluarga adalah

mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga, diantaranya

merawat pasien yang sakit, menciptakan lingkungan yang mendukung

kesehatan keluarga, dan membawa anggota keluarga ke pelayanan

kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.

5. Dukungan jaringan sosial

Bentuk dukungan ini tampil dalam kondisi dimana sesorang

menjadi bagian dari suatu kelompok yang dipercaya memiliki kesamaan

dalam bentuk minat, perhatian, kepentingan, dan kegiatan yang disukai.

Dukungan ini dapat berupa mengabiskan waktu bersama dengan orang

lain dalam aktivitas rekreasional dan waktu senggang. Dukungan ini dapat

mengurangi stress dengan memenuhi kebutuhan afiliasi dan kontak

dengan orang lain, dengan membantu mengalihkan perhatian seseorang

dari kecemasan terhadap masalah atau dengan memfasilitasi suatu

Dukungan ini merupakan bentuk fungsi sosialisasi dalam keluarga

yang bertujuan untuk mengembangkan dan tempat melatih anggota

keluarga untuk berkehidupan sosial (Friedman, Bowden & Jones, 2010).

Dukungan keluarga sangat berperan dalam menjaga atau

mempertahankan intergritas seseorang baik fisik maupun psikologis.

Deaux & Wrightman (1988 dalam Taylor, 2006) mengatakan bahwa orang

yang berada dalam keadaan stress akan mencari dukungan sosial dari

orang lain sehingga dengan adanya dukungan tersebut maka diharapkan

dapat mengurangi tingkat stres. Selain berperan dalam melindungi

seseorang terhadap sumber stres, dukungan keluarga juga memberikan

pengaruh positif terhadap kondisi kesehatan seseorang. Seseorang

dengan dukungan keluarga yang tinggi akan dapat mengatasi stressnya

dengan lebih baik.

Dukungan keluarga mempunyai pengaruh positif terhadap

kesehatan psikososial secara keseluruhan. Reinhard (2007) mengatakan

bahwa apabila dukungan keluarga yang diterima besar maka daptasi

psikososial pasien terhadap suatu penyakit akan semakin baik. Penelitian

lainnya yang dilakukan oleh Heinrich, et al (2003) yang meneliti hubungan

antara dukungan keluarga dengan kualitas tidur menemukan bahwa

pemberian dukungan keluarga yang adekuat berpengaruh secara positif

penemuan tersebut, berarti pemberian dukungan keluarga dapat

mengurangi hormon yang meningkat saat situasi stressfull.

6. Manfaat dukungan keluarga

Menurut Johnson & Johnson (dalam Purnama, 2013) ada empat

manfaat dukungan sosial, yaitu dukungan sosial dihubungkan dengan

pekerjaan akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan

psikologis dan penyesuaian diri dengan memberikan rasa memiliki,

memperjelas identitas diri, menambah harga diri, dan mengurangi stres,

meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik, serta pengelolaan

terhadap stress dan tekanan.

Wills (dalam Friedman, 2010) menyatakan bahwa dukungan

keluarga dapat menimbulkan efek penyangga, yaitu dukungan keluarga

menahan efek-efek negatif dari stress terhadap kesehatan dan efek

utama, yaitu dukungan keluarga yang secara langsung mempengaruhi

peningkatan kesehatan. Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan

sosial keluarga yang adekuat terbukti berhubungan dengan menurunnya

mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit dan di kalangan lansia dapat

menjaga fungsi kognitif, fisik, dan kesehatan emosi.

7. Sumber dukungan keluarga

Menurut Rook dan Dooley (dalam Kuncoro, 2002) ada dua sumber

dukungan keluarga yaitu sumber natural dan sumber artifisial. Dukungan

kehidupannya secara spontan dengan orang-orang yang berada di

sekitarnya, misalnya anggota keluarga (anak, istri, suami, dan kerabat)

teman dekat atau relasi. Dukungan keluarga ini bersifat non-formal.

Sementara itu dukungan keluarga artifisial adalah dukungan sosial yang

dirancang kedalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan

keluarga akibat bencana alam melalui berbagai sumbangan sosial.

Dengan demikian, sumber dukungan keluarga natural memiliki berbagai

perbedaan jika dibandingkan dengan dukungan keluarga artifisial.

Perbedaan tersebut terletak pada keberadaan sumber dukungan keluarga

natural bersifat apa adanya tanpa dibuat-buat sehingga lebih mudah

diperoleh dan bersifat spontan. Sumber dukungan keluarga yang natural

memiliki kesesuaian dengan nama yang berlaku tentang kapan sesuatu

harus diberikan dan berakar dari hubungan yang telah berakar lama.

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga

Menurut Purnawan (dalam Setiadi, 2008), pemberian dukungan oleh

keluarga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang

keduanya saling berhubungan.

1) Faktor internal

a) Tahap perkembangan

rentang usia akan memiliki respon yang berbeda pula terhadap kesehatan.

b) Pendidikan atau tingkat pengetahuan

Tingkat pengetahuan akan mempengaruhi persepsi individu terhadap dukungan. Kemampuan berpikir individu akan mempengaruhi dalam memahami faktor-faktor yang berhubungan dengan penyakit dan kesehatan. Dukungan keluarga yang diberikan kepada penderita filariasis tergantung dari tingkat pengetahuan keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi akan memberikan dukungan informasional bagi penderita filariasis untuk menjalani pengobatan terkait penyakit filariasis yang diderita.

c) Faktor emosi

Faktor emosional sangat berpengaruh terhadap keyakinannya terhadap dukungan. Individu yang tidak mampu melakukan koping adaptif terhadap adanya ancaman penyakit akan menyangkal adanya gejala penyakit dan tidak mau menjalani pengobatan.

d) Spiritual

2) Faktor eksternal a) Praktik di keluarga

Cara dan bentuk dukungan yang diberikan keluarga akan mempengaruhi penderita dalam melaksanakan kesehatannya. b) Faktor sosioekonomi

Faktor sosioekonomi dapat memungkinkan risiko terjadinya penyakit dan sangat berpengaruh terhadap individu dalam melaksanakan kesehatannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi biasanya akan lebih tanggap terhadap tanda dan gejala penyakit.

c) Latar belakang budaya

Latar belakang budaya mempengaruhi keyakinan, nilai, dan kebiasaan individu dalam memberikan dukungan termasuk dalam melaksanakan kesehatan. Keyakinan keluarga dan masyarakat selama ini menganggap bahwa filariasis adalah penyakit menular, hal ini akan berpengaruh pada rendahnya dukungan keluarga yang diberikan untuk penderita filariasis.

D. Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Depresi Pada Penderita

Filariasis

tinggi angka kejadiannya (Depkes, 2006). Tingginya angka kejadian filariasis akan berdampak besar terhadap kehidupan penderita, keluarga dan masyarakat. Penyakit filariasis akan berdampak kepada penderita terhadap berbagai segi mulai dari fisik, psikologis, ekonomi dan sosial (Friedman, 2010). Segi fisik penderita akan mengalami kecacatan, pada segi mental penderita filariasis akan mengalami perasaan malu serta depresi, pada segi ekonomi penderita cenderung kehilangan pekerjaan dan mengalami kemiskinan dan pada segi sosial yaitu penderita dikucilkan dan diabaikan oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang cenderung mengucilkan dan isolasi sosial kepada penderita filariasis sehingga menyebabkan depresi pada penderita filariasis (Friedman, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Suliswati (2005) mendapatkan hasil bahwa penderita filariasis merasa sedih dan kecewa pada diri sendiri saat mendapatkan diagnosa filariasis. Perasaan sedih dan kecewa tersebut merupakan respon terhadap depresi yang sedang dialami yang ditunjukkan dengan sikap putus asa, menarik diri dan kesedihan yang mendalam.

dukungan keluarga yang tinggi akan memiliki perasaan optimis dalam menjalani kehidupannya saat ini dan masa akan datang, lebih mampu memenuhi kebutuhan psikologis dan mampu menekan gejala-gejala depresi yang muncul (Friedman, 2010).

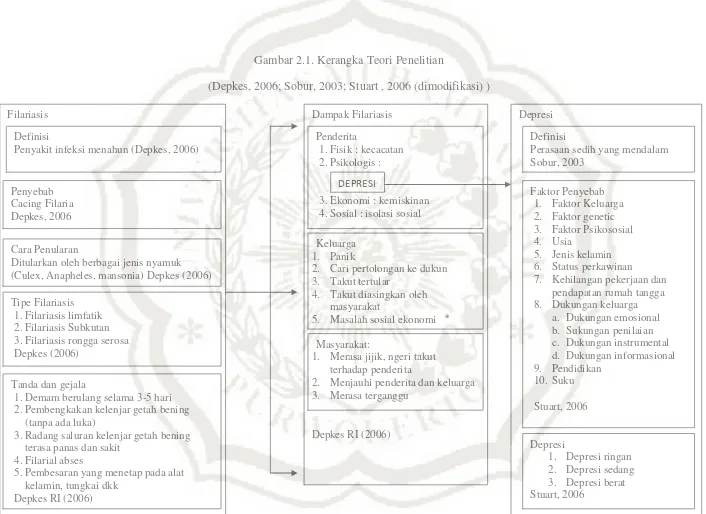

E. Kerangka Teori

Gambar 2.1. Kerangka Teori Penelitian

(Depkes, 2006; Sobur, 2003; Stuart , 2006 (dimodifikasi) )

Filariasis

Definisi

Penyakit infeksi menahun (Depkes, 2006)

Penyebab Cacing Filaria Depkes, 2006

Cara Penularan

Ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk (Culex, Anapheles, mansonia) Depkes (2006)

Tipe Filariasis 1. Filariasis limfatik 2. Filariasis Subkutan 3. Filariasis rongga serosa Depkes (2006)

Tanda dan gejala

1. Demam berulang selama 3-5 hari 2. Pembengkakan kelenjar getah bening

(tanpa ada luka)

3. Radang saluran kelenjar getah bening terasa panas dan sakit

4. Filarial abses

Dampak Filariasis

Depkes RI (2006) Penderita

1. Fisik : kecacatan 2. Psikologis :

3. Ekonomi : kemiskinan 4. Sosial : isolasi sosial

DEPRESI

Keluarga 1. Panik

2. Cari pertolongan ke dukun 3. Takut tertular

4. Takut diasingkan oleh masyarakat

5. Masalah sosial ekonomi

Masyarakat:

1. Merasa jijik, ngeri takut terhadap penderita

2. Menjauhi penderita dan keluarga 3. Merasa terganggu

Depresi

Definisi

Perasaan sedih yang mendalam Sobur, 2003

Faktor Penyebab 1. Faktor Keluarga 2. Faktor genetic 3. Faktor Psikososial 4. Usia

5. Jenis kelamin 6. Status perkawinan 7. Kehilangan pekerjaan dan

pendapatan rumah tangga 8. Dukungan keluarga

a. Dukungan emosional b. Sukungan penilaian c. Dukungan instrumental d. Dukungan informasional 9. Pendidikan

10. Suku

Stuart, 2006

Depresi

F. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

Var. Independen Var. Dependen

Gambar 2.2 : Kerangka Konsep

(Hubungan antara dukungan keluarga dengan depresi pada penderita filariasis di Kota Pekalongan)

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian (Ha) merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Notoatmodjo, 2005). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan depresi pada penderita filariasis di Kota Pekalongan.

Dukungan keluarga Depresi