STRATEGI MENCIPTAKAN KAMPUNG HALAMAN

(HOME) DI KALANGAN KAUM MISKIN KOTA

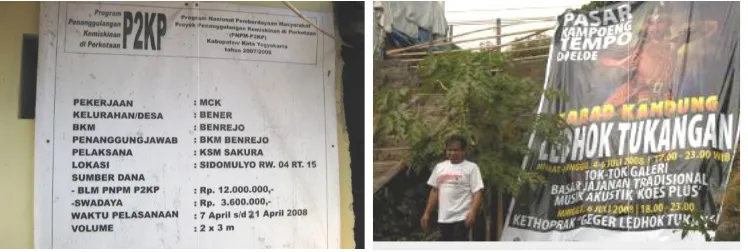

Studi Kaum Miskin Kota di RW 04, kampung Sidomulyo, Kricak, Kelurahan Bener, Yogyakarta.

Untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata

Dharma, Yogyakarta

Pembimbing: Dr. St. Sunardi Dr. G. Budi Subanar, SJ

Hagung Hendrawan NIM: 056322004

MAGISTER ILMU RELIGI DAN BUDAYA UNIVERSITAS SANATA DHARMA

iv

Kampung Sidomulyo adalah salah satu dari beberapa kampung di

Yogyakrata dengan kategori kumuh. Pada tahun 1966 kebijakan pemerintah

Yogyakarta dalam wujud rasia gabungan membawa akibat pada sejumlah besar

gelandangan dan pengemis yang ada di pusat-pusat kota direlokasi pada sebuah

tanah tegalan di wilayah Karangrejo di Selatan Kampung Sidomulyo. Sejak saat

itu, sekitar 200 keluarga gelandangan dan pengemis tinggal di sana. Sampai

selanjutnya pada 1976 mereka diminta meninggalkan barak penampungan di

Karangrejo, dan untuk kemudian bersama-sama menempati lahan-lahan sewa di

sebelahnya, yang kini adalah bagian dari RW 04 Kampung Sidomulyo. Penelitian

ini tentang bagaimana pengalaman kaum miskin kota menciptakan dan

menghidupi sebuah gagasan tentang kampung halaman mereka yang baru di kota?

Bagaimana perasaan kerasan dan betah itu diupayakan dalam sebuah kondisi yang

senantiasa mengalami penolakan dan keterasingan?

Penelitian ini menjadi penting karena memberi sudut pandang yang

berbeda dari penelitian lain tentang kelompok miskin kota di Yogyakarta yang

jumlahnya tidak cukup banyak. Seperti misalnya, memberikan sudut pembacaan

yang kurang bersifat positivistik dibandingkan cara Clinard dan Lewis membaca

tentang kebudayaan mereka sebagai refleksi akan hadirnya sebuah kebudayaan

v

dari dosen pembimbing, Bapak Sunardi dan Romo G. Budi Subanar. Selain

mereka berdua, yaitu adalah rekan-rekan yang dulu pernah dan sampai kini masih

aktif dalam kegiatan di Yayasan Pondok Rakyat, seperti Tri dan Yoshi. Mereka

berdua telah membantu saya menemukan orientasi penelitian, serta sumbangsih

pada perolehan sumber-sumber literatur mengenai kampung di Yogyakarta.

Akhirnya, yang paling memberikan motivasi adalah istri dan kedua anakku:

Agnes, Wisang dan Bagas.

Kepada mereka semua saya ucapkan banyak terimakasih, dan kepada

mereka jugalah tesis ini saya persembahkan dengan segala kelebihan dan

kekurangan dalam penulisan. Bagi saya pribadi, tesis ini adalah pengalaman

menulis yang sangat menyenangkan, menegangkan, serta memberi sejuta

pengetahuan baru yang penting bagi kesadaran saya. Kajian budaya (cultural studies) itu menarik, dan harus!

Yogyakarta, 18 September 2009.

vi

penulisan tesis ini disebut sebagai “Kaum Miskin Kota”), yang bermukim di kampung-kampung di sepanjang bantaran kali di Yogyakarta, merupakan orang-orang yang terasing dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik kota. Keberadaan mereka sering dianggap sebagai sumber persoalan kota. Orang-orang ini sadar bahwa keberadaan mereka tidak pernah diterima di kota. Anehnya, banyak di antara mereka yang tidak ingin kembali ke desa asal, dan bahkan mengindentifikasikan kampung halaman (home) mereka justru di kota. Jika demikian halnya, bagaimanakah pengalaman orang-orang ini menghidupi gagasan tentang home mereka di kota? dan bagaimana pula cara kota mengasingkan mereka? Kedua hal inilah yang dipersoalkan dalam tesis ini. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pengalaman kaum miskin kota yang bermukim di kampung Sidomulyo di Yogyakarta.

Argumen yang dikembangkan dalam tesis ini yaitu, bahwa kaum miskin kota sesungguhnya merupakan sosok stranger, yang dekat secara fisik, tapi jauh secara sosial. Keberadaan mereka di kota dianggap sebagai ancaman, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk penolakan, intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi oleh aparat negara dan juga oleh warga kota biasa. Selain berbagai aturan kebijakan dan program-program yang membatasi ruang gerak mereka, juga infrakstruktur fisik kota berikut fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya ibarat menara-menara panoptik yang berusaha menjauhkan orang-orang ini dari ranah-ranah publik di kota. Walaupun senantiasa dalam keadaan terasing, tidak berarti bahwa kelompok masyarakat marjinal ini menjadi pasif dan pasrah. Mereka senantiasa berusaha untuk kerasan dan betah, baik semasa dalam pengembaraan, maupun setelah menetap di sebuah kampung di kota. Seperti misalnya dengan cara membangun solidaritas dalam kelompok, berusaha mendapatkan status kependudukan legal, merubah fisik rumah dan kampung tempat tinggal, serta mengusahakan perijinan untuk menempati lahan-lahan yang menjadi hunian mereka. Pengalaman home yang lain barangkali berupa upaya mereka dalam mewujudkan relasi sosial yang hangat di dalam lingkungan keluarga. Selain itu, keterlibatan mereka dengan para aktivis dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak sipil kelompok ini, telah memberikan rasa aman dari tindakan represif aparat kota, bahkan telah menghasilkan peluang-peluang bagi mereka untuk memperdengarkan suaranya dan membela hak-hak sipil mereka sendiri.

vii KAMPUNG DAN PEMUKIMAN KUMUH DI YOGYAKARTA ... 20

A. Sejarah Kota Yogyakarta ... 22

B. Kampung di Yogyakarta ... 24

C. Kampung-kampung di bantaran kali ... 27

1. Lingkungan Fisik Pemukiman Bantaran Kali ... 31

2. Jenis Pekerjaan ... 32

3. Citra Hitam ... 33

4. Tingkatan Sosial ... 35

D. Perbaikan dan memudarnya citra hitam kampung ... 37

E. Kesimpulan ... 41

BAB III PEMUKIMAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI SIDOMULYO ... 43

A. Sejarah Kampung Sidomulyo ... 43

B. Lingkungan Fisik ... 49

C. Asal-Usul dan Pekerjaan Warga ... 56

D. Keseharian di Kampung ... 62

viii BAB IV

MENCIPTA KAMPUNG HALAMAN ... 77

A. Gelandangan sebagai the Object of Fear ... 78

1. Desa sebagai lingkungan yang asing ... 81

2. Kota yang memusuhi ... 83

3. Terasing dari ruang-ruang simbol modernitas kota ... 90

4. Pengalaman-pengalaman keterasingan ... 93

5. Bersedekah sebagai wujud dilema kota atas keberadaan kaum miskin kota ... 94

6. Kesimpulan ... 96

B. Mencipta Kampung Halaman di Kota ... 97

1. Kampung halaman semasa mengembara ... 98

2. Memperoleh Legalitas sebagai Warga Kota ... 102

3. Membangun Rumah dan Kampung ... 104

4. Keluarga sebagai Home ... 108

5. Aktivis dan Perorganisasian Massa ... 112

C. Narasi yang lain ... 114

1. Home dalam budaya bertahan hidup dan kekerasan ... 115

2. Sebuah pengalaman home yang mengambang ... 119

BAB V. PENUTUP ... 121

DAFTAR PUSTAKA

1

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang

menghadapi persoalan urbanisasi. Arus urbanisasi dan ledakan penduduk di luar

kemampuan daya dukung kota, membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang

kota yang umumnya tidak menguntungkan kaum miskin kota yang marjinal.

Kaum miskin kota ini semakin terdesak ke daerah pinggiran kota, ke

perkampungan kumuh, dan atau menduduki wilayah kosong untuk di huni.

Kampung dan pemukiman mereka biasanya tidak mempunyai fasilitas publik

seperti jalan atau air bersih yang memadai. Pemukiman mereka sangat padat,

kotor, dan semrawut. Kampung-kampung tempat tinggal mereka sering disebut

sebagai sumber persoalan Kota.

Kampung-kampung seperti Badran, Code, Kricak, Sidomulyo, Papringan,

Nggedangan, Tukangan dan Juminahan adalah contoh perkampungan yang

terletak di bantaran-bantaran kali di Yogyakarta. Perkampungan tersebut pernah,

dan masih dikategorikan sebagai kampung kumuh dan liar. Kampung-kampung

ini menjadi tempat tinggal kaum miskin kota seperti gelandangan, pengemis,

anak-anak jalanan dan waria yang datang ke Yogyakarta untuk mencari

penghidupan yang lebih baik ketimbang kehidupan mereka terdahulu di desa asal.

Selain bermukim di perkampungan semacam itu, kaum miskin kota yang lain juga

membangun gubuk-gubuk hunian mereka di sepanjang lintasan rel kereta api.

kereta api yang sudah tidak beroperasi1. Sebagian hunian lainnya dapat dapat

dijumpai di sudut-sudut belakang pasar.

Pemukiman-pemukiman kaum miskin kota semacam ini lekat dengan citra

hitam karena cara hidup penghuninya yang dipandang tidak sesuai dengan aturan

dan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Profesi mereka

secara sosial dianggap rendah, seperti sebagai pemulung, penarik becak,

pengamen. Selain dianggap rendah, orang-orang di permukiman kumuh juga

dianggap mempunyai profesi yang lekat dengan persoalan moralitas dan tindak

kejahatan seperti pencuri, penjudi, tukang pukul, gali, pekerja seks. Selain profesi

mereka yang dipandang rendah, wilayah tempat tinggal mereka yang ”tidak

lumrah”, gelap gulita di antara tanaman perdu dan ilalang yang tinggi dengan

rumah-rumah seadanya yang berdiri di atas tanah-tanah bekas kuburan semakin

memperburuk citra penghuninya. Gubuk-gubuk tempat tinggal mereka kerap

dianggap sebagai tempat persembunyian para pencuri, tempat berjudi, dan juga

praktik-praktik prostitusi. Keadaan ini semakin melengkapi dan menegaskan

anggapan bahwa kampung-kampung seperti ini adalah kampung tempat tinggal

orang-orang tidak baik.

Perkampungan kumuh dan liar ini jumlahnya tidak menyusut, melainkan

terus bertambah dan menyebar dari pusat-pusat kota sampai ke wilayah pinggiran.

Rumah-rumah yang baru bertambah banyak dari hari ke hari, dan rumah-rumah

yang lama disewakan dan diperjual belikan kepada pendatang-pendatang yang

1

baru. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan fisik kota,

rumah-rumah liar yang dahulu gubuk, kini berubah menjadi lebih permanen, ada juga

yang dibangun bertingkat. Jalan-jalan dan ruang-ruang kampung ditata rapi, tidak

lagi kotor dan kumuh. Bantaran kali juga tidak gulita karena listrik sudah masuk.

Saluran air minum resmi juga tersedia sampai ke rumah-rumah. Beberapa

kampung bahkan berubah status dari ilegal menjadi legal, seperti misalnya Ledok

Code di Gondolayu yang kini secara resmi berada dalam wilayah kelurahan

Kotabaru. Walaupun demikian, anggapan sebagai kampung kumuh dan tempat

tinggal orang-orang ”tidak baik” sulit dihilangkan dari benak masyarakat

kebanyakan.

Sampai sekarang, diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum miskin kota

masih saja terjadi, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat pembaca di harian

Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Juli 2002 berikut:

”.. Masyarakat dan pedagang Pasar Prambanan merasa resah dan gelisah dan menahan diri dengan keberadaan anak-anak jalanan yang tinggal di los pasar Prambanan sebagai rumah singgah. Kami heran kok bisa los pasar yang tadinya dibangun untuk menampung para pedagang buah yang tersebar di halaman pasar berubah fungsi menjadi rumah singgah. Adakah pejabat yang menerima upeti dari pengelola rumah singgah? Ulah anak jalanan yang memuakkan, bahkan berulangkali melakukan pencurian di sekitar pasar itu menunjukkan bahwa dana untuk mengelola rumah singgah anak jalanan menjadi sia-sia? Kami mohon pemerintah segera memindahkan rumah singgah dan dikembalikan sebagaimana fungsinya. Kami tidak ingin rumah singgah tersebut dipindah sendiri oleh masyarakat. Bila budaya menghakimi sendiri itu terjadi, tentu saja akan mengurangi wibawa pemerintah. Ibaratnya Pemda menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak”.2

2

Sebenarnya penghuni kampung kumuh secara sosial dan ekonomi tidak

homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang

beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat di pemukiman

kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan

ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. Kondisi hunian rumah dan

pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang

kurang mampu atau miskin. Frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam

penggunaan ruang-ruang yang ada mencerminkan kesemrawutan tata ruang dan

ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.3 Orang-orang yang menempati

pemukiman di sepanjang bantaran kali berbeda secara sosial, ekonomi, politik

dengan umumnya masyarakat di kota. Kategori-kategori budaya yang berkembang

diantara mereka barangkali pula berbeda dengan kebanyakan warga kota.

Keadaan mereka yang serba marjinal dan menempati pemukiman dengan label

ilegal, liar, dan kumuh disinyalir membawa pada bentuk kebudayaan yang

spesifik.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengalaman kelompok miskin kota

dalam upaya mereka menciptakan dan memaknai rumah tinggalnya. Dengan cara

apakah pengalaman home pada kelompok ini diupayakan dan dipelihara? Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengalaman home mereka dibandingkan kebanyakan warga kota?

Lokasi penelitian bertempat di RW 04 di kampung Sidomulyo, Kricak,

Kelurahan Bener, Yogyakarta. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena

3

orang-orang yang kini bermukim di kampung ini merupakan kaum miskin kota

yang dahulunya adalah gelandangan, pengemis, anak-anak jalanan dan waria di

Yogyakarta sebelum pindah dan menetap di kampung. Sebagian besar dari mereka

telah mendiami rumah-rumah di Sidomulyo selama lebih dari 40 tahun.

B. Permasalahan

Pokok persoalan dalam tesis ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian

pertama adalah bagaimanakah kota telah mengasingkan keberadaan kaum miskin

kota? dan pengalaman apakah yang dialami oleh kaum miskin sehubungan dengan

pengasingan oleh kota? Kedua, adalah apabila kota senantiasa mengasingkan

keberadaan mereka, lalu bagaimanakah perasaan betah kerasan dan betah

diciptakan dan dihidupi? atau bagaimanakah pengalaman kaum miskin kota

menghidupi gagasan tentang home mereka di kota yang telah mengasingkan keberadaan mereka?

C. Signifikansi penelitian

Pertama, tidak banyak penelitian mengenai pemukiman ilegal di kota-kota

di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Dengan demikian, kita dapat berkesimpulan

bahwa pemahaman kita akan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan

kelompok masyarakat marjinal ini dapat dikatakan masih kurang. Penelitian ini

diharapkan menambah pengetahuan kita tentang kehidupan masyarakat pada

hunian-hunian liar. Dengan demikian diharapkan dapat dipergunakan bagi para

Kedua, penelitian-penelitian terdahulu seperti Clinard4 dan Lewis5

menyimpulkan bahwa kebudayaan di kampung-kampung kumuh berbeda secara

tegas dengan kebudayaan warga kota kebanyakan. Guiness6, Khudori7 dan

Hasyim8 sedikit banyak sepakat bahwa ciri-ciri kebudayaan kemiskinan seperti

yang dipaparkan oleh Clinard memang sungguh ada pada warga di pemukiman

ilegal. Meski demikian, proses-proses perubahan dari kampung ilegal, hitam dan

kumuh menjadi kampung lumrah dan baik-baik tidak mendapat tempat oleh

penelitian-penelitian sebelumnya, dan bagaimana proses perubahan itu dijelaskan?

Simbol-simbol kebudayaan manakah yang ”digantikan?” dan digantikan dengan

simbol yang bagaimana? Bagaimanakah hybriditas kebudayaan yang terbentuk

karena persentuhan dengan kebudayaan kota?

Ketiga adalah peningkatan laju urbanisasi yang tinggi mengakibatkan apa

yang disebut dengan gejala urbanisation of poverty9, yaitu perpindahan penduduk desa mencari peruntungan di kota-kota besar, dan mengakibatkan terkonsentrasi

dan meluasnya penduduk miskin ke wilayah-wilayah perkotaan. Pemahaman akan

persoalan-persoalan hunian ilegal di kota-kota diharapkan berkontribusi pada

penyusunan kebijakan dan strategi kesiagaan untuk mengurangi gejala dan

dampak di masa mendatang.

4

Clinard Marshal B, “Slums and Community Develoment. Experiment in Self-Help”, New York, The Free Press, 1970

5

Lewis Oscar, “The Culture of Poverty”, Trans-Action I, November 1963 6

Guiness, Patrict. “Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung”, Singapore Oxford University Press, Oxford New York, 1986

7

Khudori, Darwis, ”Menuju Kampung Pemerdekaan. Membangun masyarkat Sipil dari Akar-akarnya. Belajar dari Romo Mangun di Kali Code”, Yayasan Pondok Rakyat, Yogyakarta 2002 8

Hasyim, Mustofa W, ”Kali Code: Pesan-pesan Api”, Yayasan Pondok Rakyat, Cetakan pertama, 2005

9

D. Tinjauan Pustaka

Budaya Kemiskinan mudah ditemui di daerah-daerah kumuh di seluruh

dunia, khususnya negara-negara berkembang. Mereka biasanya adalah para

gelandangan, pengemis, anak jalanan, asongan, pekerja seks komersial, dan pelaku

tindak kejahatan seperti pencopet dan pencuri. Mereka hadir di kota-kota besar, di

stasiun kereta api, terminal bis, pusat-pusat pertokoan, lokalisasi prostitusi, dan

belakang pasar. Orang-orang ini bermukim di gubuk-gubuk seadanya, dan

mendiami bilik-bilik sempit untuk ditempati beramai-ramai. Hunian-hunian liar

semacam ini, mudah dijumpai di sepanjang lintasan kereta api, tempat

pembuangan sampah, bawah jalan tol dan penyebrangan, sepanjang bibir-bibir

sungai, atau di kampung-kampung padat di belakang kawasan pertokoan. Kawasan

pemukiman mereka disebut sebagai sarang pertumbuhan kejahatan, perjudian, dan

kenakalan remaja, dan disebutkan bahwa orang-orang ini sulit keluar dari budaya

semacam itu. Seolah-olah budaya ini diwariskan oleh lingkungannya kepada

generasi-generasi selanjutnya. Inilah kurang lebih gambaran mengenai budaya

kemiskinan menurut Oscar Lewis10. Selanjutnya, Clinard menyebut ada tiga ciri

dominan pada pemukiman kumuh, yaitu perilaku yang menyimpang, budaya

pemukiman kumuh, serta apatisme dan keterasingan sosial 11.

Seperti Lewis, Clinard menunjukkan ciri perilaku menyimpang seperti

kejahatan dan kenakalan remaja, pelacuran, perjudian dan minuman keras mudah

dijumpai di pemukiman kumuh. Kebudayaan pemukiman kumuh kurang lebih

serupa dengan budaya kemiskinan, di mana pada pemukiman kumuh kehidupan

10

Darwis Khudori ,“Menuju Kampung Pemerdekaan”, hal. 117 11

berbentuk kelompok-kelompok, berpusat di suatu kawasan di mana mudah

ditemukan kawan, warung, dan tempat peminjaman uang. Tidak ada keterpisahaan

antara ruang privat dan publik. Kekacauan dan keributan antara penduduk jarang

reda, kehidupan diwarnai spontanitas, pergaulan yang lebih bebas, dan

pengalaman seksual lebih dini. Kekerasan lebih dihargai dibandingkan diplomasi,

dan toleransi yang tinggi terhadap kenakalan, kejahatan dan perilaku menyimpang

lainnya. Selain itu, ada semacam sikap penuh curiga dengan dunia luar, seperti

pegawai pemerintah, politisi, pekerja sosial, dan golongan orang kaya atau

menengah. Fasilitas umum tidak digunakan semestinya, dan cenderung dianggap

sebagai ancaman yang berasal dari orang luar. Pengangguran, keinginan

menabung rendah, termasuk ketiadaan cadangan makanan, dan biasanya hadir

praktik-praktik pegadaian dan lintah darat. Mengenai apatisme dan keterasingan

sosial, Clinard menyebutkan bahwa penghuni pemukiman kumuh turut

membatinkan kepada dirinya sendiri tentang apa yang dibatinkan oleh masyarakat

kebanyakan mengenai diri mereka. Masyarakat umum sering beranggapan bahwa

penampilan fisik dan kesulitan hidup orang-orang di pemukiman kumuh adalah

pencerminan dari ”inferioritas alami” (natural inferiority) mereka, atau singkatnya dianggap sebagai manusia rendah, atau mahluk yang rendah. Anggapan ini

mengakibatkan keterasingan mereka dari masyarakat luas, keterlemparan dari

partisipasi sosial, ekonomi dan politik perkotaan, dan tidak memungkinkan untuk

berkomunikasi atau memperdengarkan suaranya. Kenyataan ini secara

Pendapat Lewis dan Clinard menuai kritik bahwasannya kondisi

keterpurukan kelompok miskin kota tidaklah disebabkan oleh adanya ”budaya

kemiskinan” atau perilaku dan nilai yang hidup pada si miskin, melainkan oleh

adanya ketimpangan struktur dalam sistem sosial keseluruhan. Mangin, juga

McGee mengemukakan konsep alternatif mengenai ”petani di kota” yang melihat

bahwa kebanyakan kelompok miskin kota adalah petani yang hijrah ke kota, yang

berusaha mengintegrasikan atau mengadaptasikan kebudayaan desa dengan

kebudayaan kota. Dengan demikian dapat dijelaskan mengapa kelompok miskin

kota cenderung bekerja dalam sektor ekonomi informal ketimbang berada di

sektor formal. Hal ini lebih dikarenakan orang-orang desa yang bermigrasi ini

tidak mempunyai akses dan ketrampilan yang memadai untuk dapat berpartisipasi

ke dalam sektor ekonomi formal12. Gejala hadirnya pemukiman kumuh lebih

disebabkan masuknya ekonomi kapitalis ke pedesaan yang penduduknya padat,

dan secara struktural diperas oleh perkotaan. Seperti dalam revolusi hijau, yang

mengakibatkan ketergantungan pedesaan terhadap masukan dari luar.

Kongkritnya, petani-petani di desa tidak bisa mandiri lagi, mereka membutuhkan

traktor, bibit unggul, pestisida, mesin giling, pupuk, yang semuanya harus

didatangkan dari kota. Keadaan ini mengakibatkan matinya sistem produksi

pedesaan, dan pengangguran di desa-desa, yang pada gilirannya memaksa

perpindahan penduduk desa ke kota. Hanya kawasan-kawasan seperti di bantaran

12

kali, dan sepanjang rel kereta api yang dapat bersahabat dengan mereka, karena

untuk tinggal, tempat lain yang lebih baik tidaklah mungkin secara materi.

Pekerjaan-pekerjaan seperti penjaja makanan, asongan, tukang becak, pemulung,

adalah hal yang memang paling bisa dilakukan untuk bertahan hidup: sebuah

pekerjaan yang tidak perlu ketrampilan khusus dan perijinan yang resmi.

Keadaan ini mengungkapkan bahwa penghuni pemukiman kumuh itu

secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik berusaha berintegrasi dengan

kehidupan masyarakat kota, meski justru merugikan mereka. Secara sosial mereka

mempunyai teman, kelompok, dan juga berorganisasi. Mereka tidak berkehendak

kembali ke desa, bahkan mengidentifikasikan ”rumah”-nya adalah di kota bukan

di desa. Mereka berkehendak memperoleh pelayanan atau memanfaatkan fasilitas

dan kelembagaan kota, tetapi tidak diterima. Kehadiran mereka tidak diakui atau

ditolak. Mereka tidak dilayani oleh sistem birokrasi pemerintah, ditolak di

rumah-rumah-sakit, di institusi-institusi resmi orang kota.

Secara budaya, pemukim ini dipandang rendah, dilarang masuk ke

kampung-kampung ”resmi” saat memulung sampah, disebut-sebut sebagai sumber

kekerasan, kesemrawutan dan persoalan-persoalan moralitas kota. Secara

ekonomi, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan menyumbang pada

pertumbuhan ekonomi kota. Mengolah sampah, memasok barang mentah,

menghasilkan barang konsumsi murah, tetapi tidak dapat mengakses pinjaman

resmi, atau memperoleh pekerjaan formal. Mereka harus berusaha dengan

kekuatan sendiri agar bisa terus bertahan hidup. Orang-orang ini juga tidak apatis

oleh negara dan elit kota, seperti pada kasus-kasus penggusuran, razia preman, dan

pemenjaraan. Dapat disimpulkan bahwa, mereka berada di pemukiman kumuh

atau liar bukanlah disebabkan oleh adanya budaya kemiskinan melainkan karena

mereka dibuat sedemikian rupa oleh struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya

kota sehingga mereka miskin.

E. Kerangka Teoritis

Penjelasan tentang pemukiman kumuh dan liar yang ada selama ini

dibedakan dari dua sudut teori, yaitu teori marjinalitas dan teori ketergantungan13.

Teori marjinalitas melihat gejala pemukiman kumuh sebagai hasil dari

kepindahan penduduk di pedesaan ke perkotaan yang secara sosial, ekonomi,

budaya dan politik tidak berintegrasi dengan kehidupan kota. Secara sosial

penghuni pemukiman kumuh mengalami disorganisasi internal dan isolasi

ekternal. Secara budaya, mereka mengikuti pola hidup tradisional pedesaan dan

terkungkung dalam budaya kemiskinan sebagaimana diungkapan oleh Lewis dan

Clinard. Secara ekonomi, mereka hidup seperti parasit karena lebih banyak

menyerap sumber-sumber daya kota ketimbang menyumbang pada pertumbuhan

kota, boros, konsumtif dan cepat puas. Secara politik, mereka cenderung apatis,

dan enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik, mudah terpengaruh oleh

gerakan-gerakan politik revolusioner karena kondisi frustasi mereka, disorganisasi

sosial dan ketidakpastian masa depan yang mereka alami.

13

Kebalikan dengan teori marjinalitas, teori ketergantungan memandang

bahwa kondisi keterpurukan kelompok miskin kota disebabkan oleh adanya

ketimpangan struktur dalam sistem sosial keseluruhan, atau singkatnya, teori ini

menyimpulkan bahwa penghuni di pemukiman kumuh merupakan sekelompok

masyarakat yang secara sosial ditolak, secara budaya dihina, secara ekonomi

diperas dan secara politik ditekan oleh struktur-struktur dominan masyarakat yang

ada. Mereka tinggal dan hidup di pemukiman kumuh bukan karena marjinal atau

berbudaya kemiskinan melainkan karena sistem sosial masyarakat luas memaksa

mereka menjadi marjinal.

Teori ketergantungan dipandang lebih mendekati kenyataan, dan lebih

membantu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan di perkotaan, dan lebih

khusus lagi persoalan pemukiman kumuh di kota. Berpedoman pada ini, persoalan

pemukiman kumuh berarti penyelesaian terhadap “akses” kelompok miskin kota

terhadap sistem sosial politik dan ekonomi, serta mengurangi dominasi

kebudayaan kemiskinan yang memenjarakan kelompok ini. Menurut Parwoto

(1985), akar penyelesaian pemukiman sesungguhnya tidak bertolak dari kondisi

fisik atau pemukiman tersebut, melainkan bermula dari cara pandang “pola dasar”

berpikir sebagai titik tolak untuk memilih, merumuskan dan mengembangkan

teori sebagai landasan definisi dan tindakan”14.

Selanjutnya cara-cara pandang yang ada, dalam praktiknya menghasilkan

dua jenis tindakan dalam penyelesaian persoalan pemukiman di perkotaan.

Kelompok cara pandang pertama (yaitu paradigma ekonomi, kesejahteraan, dan

14

penolakan, berikut cabang-cabangnya) memandang perumahan dari dua solusi

terpisah, yaitu perumahan atau hunian sebagai obyek, dan penghuni sebagai

subyek yang harus dilayani. Pemerintah dianggap sebagai satu-satunya lembaga

yang paling bertanggung-jawab sekaligus juga yang paling tepat dan mampu.

Sumber-sumber daya dikelola melalui sistem kontrol terpusat.

Kelompok kedua, yang diwakili oleh Paradigma Sumber Daya, melihat

pembangunan perumahan sebagai hubungan antara unsur-unsur pendapatan, harga

perumahan, biaya perumahan dan aset. Istilah aset mengacu kepada keseluruhan

sumberdaya yang dimiliki oleh penghuni, termasuk kependudukan, informasi,

tanah, dan lainnya. Dengan demikian pemerintah dipandang sebagai fasilitator

ketimbang pemrakarsa yang memberikan iklim kondusif bagi penghuni di

pemukiman kumuh untuk membangun perumahan mereka sendiri. Paradigma ini

membawa pada tindakan yang mendudukkan penghuni sebagai pelaku utama,

sedangkan tugas pemerintah dan industri lebih mendorong prakrasa mereka

sebagai titik tolak proyek pemukiman.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kebudayaan pemukiman kumuh

benar-benar berlainan dengan kebudayaan warga kota dan kampung lumrah

kebanyakan. Hal yang justru membawa pada stigmatisasi bagi penghuni

pemukiman kumuh, berikut dampak-dampak lanjutannya, seperti misalnya

tindakan kekerasan oleh aparat negara dan oleh masyarakat biasa. Beberapa

penelitian mengungkapkan bahwa kebudayaan pemukiman kumuh tidaklah

berbeda secara tegas dengan kebudayaan masyarakat kota umumnya. Guiness,

atau kelas-kelas sosial, tetapi juga hidup gagasan mengenai kerukunan yang

menghasilkan ”harmoni”15. Dikatakan bahwa perkelahian antar warga kampung

jarang terjadi, dan kalaupun ada mudah diselesaikan. Di sana ada semacam

gagasan solidaritas antar penghuni ilegal, dan hadir berbagai saluran komunikasi

melalui berbagai jalur-jalur informal seperti misalnya profesi dan

paguyuban-paguyuban tukang becak, tukang parkir dan sebagainya16. Guiness dan Hasyim

sedikit banyak memberikan pandangan bahwa penghuni kampung ilegal tidaklah

berbeda secara tegas dengan warga kota kebanyakan.

Dalam perkembangannya, kampung Code di kelurahan Kotabaru

Yogyakarta merupakan salah satu kampung liar dan tidak baik, yang telah

mengalami perubahan secara fisik dan sosial, menjadi kampung legal dan

baik-baik. Di sana, ada perubahan simbol-simbol kebudayaan dari yang ilegal menjadi

legal, dari yang kumuh menjadi rapi. Pekerjaan-pekerjaan perbaikan tata-ruang

dan hunian-hunian warga di kampung Code oleh Romo Mangun (tahun

1983-1987) adalah salah satu contoh penggantian tanda kebudayaan dari yang kumuh,

liar, tidak teratur, menjadi tanda kebudayaan yang bersih, rapi, dan indah.

Dalam Postmodern ethic, Bauman berusaha memetakan berbagai pendekatan mengenai konsep stranger untuk menganalisis kebudayaan masyarakat modern. Stranger adalah bukan tetangga (neighbor), bukan pula sosok asing (aliens) tapi sekaligus merupakan keduanya. Mereka adalah sosok asing yang dekat secara fisik sekaligus tetangga yang jauh secara sosial17. Dia mengatakan

bahwa dalam masyarakat konsumsi, seorang stranger bisa menjadi daya tarik

15

Ibid., Guiness, Patrict. “Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung”, Bagian Kesimpulan. 16

Hasyim, Mustofa W. “Kali Code: Pesan-pesan Api” 17

karena perbedaan yang dimiliki, misalnya dalam turisme. Walaupun demikian,

stranger lebih banyak menciptakan kepanikan, atau oleh Bauman disebut sebagai obyek ketakutan (stranger as object of fear) yang senantiasa menciptakan perasaan terancam18. Kaum miskin kota barangkali merupakan sosok stranger

sebagaimana diutarakan oleh Bauman. Mereka ini dekat secara fisik tapi jauh

secara sosial, dan keberadaannya merangsang timbulnya kepanikan dan perasaan

terancam. Sehingga bisa dipahami, kenapa keberadaan mereka selalu diupayakan

untuk ditertibkan oleh aparat negara, misalnya dengan menerapkan berbagai

kebijakan dan program untuk mencegah kehadiran dan menertibkan keberadaan

miskin kota dari wilayah-wilayah publik di perkotaan. Seperti penerapan sejumlah

persyaratan untuk mendapatkan KTP (bagi yang sudah lama bermukim) dan

KIPEM (kartu Identitas Penduduk Musiman) bagi pendatang baru atau penduduk

sementara, membuat diskriminasi pelayanan bagi pendatang

sementara/non-permanen dan menindak serta memberikan sanksi bagi pelanggar administrasi

kependudukan19, termasuk pembangunan tempat-tempat penampungan

gelandangan dan pengemis, dan pembangunan rumah-rumah singgah untuk

anak-anak jalanan oleh Dinas Sosial.

Perasaan terancam oleh karena keberadaan kaum miskin kota juga terjadi

pada masyarakat biasa. Wujud dari perasaan terancam tersebut, berlanjut pada

bentuk penolakan yang dapat dengan mudah ditemui di gang-gang kampung,

seperti hadirnya papan bertuliskan ”pemulung dilarang masuk”. Perasaan terancam

18

Mike Featherstone, “Global culture: nationalism, globalization, and modernity : a Theory, Culture, & Society Special Issue”, SAGE Publication , 1990. Hal 143

19

oleh kehadiran kaum miskin kota ini dapat menghasilkan kepanikan yang meluas,

yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi suatu tindakan represif seperti razia,

penangkapan, dan pemulangan paksa. Barangkali pula oleh karena kaum miskin

kota adalah obyek ketakutan bagi simbol modernitas kota, maka citra hitam dan

stigma-stigma buruk atas keberadaan mereka di tengah masyarakat kota menjadi

langgeng.

Melihat kenyataan ini, barangkali rumah-tinggal (home) merupakan sebuah pengalaman yang traumatik20 sebagaimana banyak diberitakan oleh media-media

massa (khususnya televisi) ketika terjadi tindakan penggusuran oleh negara

terhadap pemukiman yang tidak memiliki ijin resmi.

Definisi home sendiri pada dasarnya tersusun atas sebuah dikotomi yang membatasi siapa orang-dalam (inside home) dan siapa orang-luar (outside home); pelanggaran atas batas-batas ini, menghadirkan kegelisahan bagi orang-dalam21.

Oleh sebab itu, selama hadir sebuah artikulasi atas sebuah gagasan atau visi

tentang home, maka akan selalu hadir sebuah sosok imajiner orang luar. Dalam wilayah domestik, artikulasi ini bisa berwujud dalam peningkatan sistem

keamanan hunian rumah tangga, membangun pagar tinggi, dan tembok-tembok

dengan kawat berduri atau pecahan-pecahan kaca. Selain itu, pengalaman home

selalu memiliki beberapa aspek akan hadirnya pengalaman memperoleh perasaan

aman, relasi yang hangat, dan kendali atas privasi dan properti. Hasil pengamatan

Hebdige terhadap kelompok pekerja kelas bawah di Inggris mengemukakan bahwa

20

David Morley, ”Home Territories: Media, Mobility, and Identity”, Routledge. Place of Publication: New York. Publication Year: 2000. Hal 27

21

konsep kewarganegaran tidak berakar pada ketersediaan ruang, melainkan

ditentukan oleh kepemilikan atas properti. Serupa dengan Hebdige, dalam

analisisnya tentang politik representatif homeless, Neil Smith mengatakan bahwa keberadaan mereka di ruang-ruang publik di kota sering kali berbenturan dengan

struktur kekuasaan yang senantiasa mengusahakan agar keberadaan mereka

dihapuskan dari wilayah publik – misalnya dipindahkan ke tempat penampungan

atau ke taman-taman kota, dipaksa meninggalkan gedung-gedung terlantar yang

dijadikan tempat tinggal mereka. Ada semacam upaya secara terus menerus untuk

menghapus kehadiran para homeless dari ruang-ruang publik di pusat-pusat kota. Lebih lanjut, Heller dan Vincent Descomber mengatakan bahwa gagasan tentang

home tidak (selalu) memerlukan kehadiran ruang fisik, melainkan sebagai ruang virtual (ruang yang dibayangkan), di mana seseorang yang berada dalam ruang

virtual itu merasa diterima tanpa banyak catatan kaki22.

F. Metodologi Penelitian

Pada awalnya penelitian dilakukan secara grounded research dengan cara melakukan penelitian partisipatoris berupa pengamatan di wilayah penelitian dan

berbicara dengan berbagai orang dari kaum miskin kota yang tinggal di

Sidomulyo. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti merumuskan pokok

persoalan tesis dan menyusun kerangka teoritis yang tepat untuk menjawab pokok

persoalan tersebut. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan cara menelusuri

informasi sekunder, diskusi-diskusi kelompok, observasi partisipatif dan

wawancara semi terstruktur. Berkenaan dengan siapa yang akan diwawancarai

22

akan dipilih individu-individu dari kelompok miskin kota, warga biasa, unsur

pemerintah, dan pekerja kemanusiaan. Observasi partisipatif, berarti peneliti akan

berkunjung di kampung-kampung, bertemu dan berbincang-bincang dengan

masyarakat, dan mengamati keseharian individu-individu dan kelompok tertentu.

G. Penyajian tesis

Bagian pertama dari penulisan tesis ini dimulai dengan gambaran singkat

mengenai bidang yang hendak diteliti baik secara obyektif dan juga subyektif;

meliputi latar belakang penelitian, masalah penelitian, metode dan signifikasi

penelitan. Dalam Bab pendahuluan dipaparkan pula secara ringkas mengenai

tema-tema dari hasil-hasil penelitian tentang bidang dan topik kajian serupa yang

telah dilakukan oleh penelitian-penelitian lain, dan dilanjutkan dengan pertanyaan

mengapa tema ini masih penting untuk diteliti. Bab ini juga memuat tentang

rumusan masalah yang hendak dikaji melalui penelitian ini, serta secara ringkas

menuliskan tentang Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis yang digunakan

dalam penelitian.

Bab II dari tesis ini merupakan latar belakang historis sebagai setting

empiris. Bagian ini menceritakan setting sosio historis kota Yogyakarta sebagai

wilayah di mana penelitian ini berlangsung. Pada Bab ini akan diulas secara

singkat mengenai sejarah kota Yogyakarta, dan selanjutnya mengenai

perkembangan kampung-kampung di Yogyakarta yang awal mulanya berangkat

pertumbuhan fisik dan ekonomi kota. Keberadaan kampung-kampung kumuh di

bantaran kali di Yogyakarta di bahas secara singkat yang meliputi lingkungan

fisiknya, asal usul dan jenis profesi penghuninya serta citra hitam yang melekat

padanya. Selanjutnya dipaparkan pula mengenai program-program perbaikan

kampung yang turut menyumbang pada memudarnya citra hitam

kampung-kampung seperti ini.

Bab III berupa deskripsi mengenai lingkungan fisik dan sosial di mana

kelompok sosial yang menjadi subyek penelitian ini bermukim, yaitu di RW 04,

Kampung Sidomulyo, Kricak, Kelurahan Bener, Yogyakarta. Pembahasan

meliputi sejarah kampung Sidomulyo yang terkait dengan keberadaan kelompok

miskin kota yang bermukim di Sidomulyo, perkembangan lingkungan fisik

kampung dan pemukiman. Dilanjutkan dengan deksripsi mengenai asal-usul dan

pekerjaan kelompok miskin kota di sana, serta keseharian di kampung dan

kategori sosial, tingkat ekonomi serta citra hitam yang melekat pada pada

pemukiman itu.

Bab IV yaitu analisis dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama membahasa

tentang miskin kota sebagai the object of fear, yaitu membahas tentang pengalaman keterasingan miskin kota. Bagian kedua yang menjadi pokok

permasalan dari tesis ini, membahas tentang pengalaman miskin kota memaknai

dan menciptakan kampung halaman (home) mereka sejak dalam masa pengembaraan dari kota ke kota, ataupun setelah mereka tinggal dan menetap di

Bab V adalah penutup, merupakan kesimpulan dari pokok yang

dipermasalahkan oleh penelitian ini, dan kemudian di lanjutkan dengan Daftar

20

Kehadiran pemukiman-pemukiman tidak resmi dan bercitra kumuh tidak

dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan sosial, ekonomi, politik kota,

khususnya kebijakan yang menyangkut tata kelola kota. Persoalan ini telah

menjadi isu penting pemerintah kolonial sejak tahun 1900, sebagaimana tertuang

dalam Mindere Welvaart Onderzoek (penelitian tentang penurunan tingkat kesejahteraan) bahwa pemerintah kolonial perlu segera melakukan

perbaikan-perbaikan atas persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh ledakan penduduk,

kehancuran akibat perang kemerdekaan dan pertikaian politik, serta gejala

urbanisasi di kota-kota di Jawa dan semakin akutnya kemiskinan di

wilayah-wilayah pedesaan.1

Kebijakan Politik Etis yang dilancarkan pada dua dekade pertama awal

abad ke-20 dianggap sebagai solusi utama menyangkut persoalan-persoalan

tersebut. Kebijakan ini menghasilkan berbagai program pendidikan, emigrasi,

irigasi, dan perbaikan kampung, kesehatan, pendirian lumbung desa, dan

pembangunan bank-bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, antara tahun

1900-1940-an, kota-kota kolonial atau kota-kota Indies berkembang sejalan dengan

pertumbuhan perekonomian pada sektor tertentu, seperti pertambangan,

perkebunan, perdagangan dan industri. Disinyalir bahwa perkembangan kota-kota

itu menjadi tempat kelahiran kaum urban baru yang terdiri dari kaum terpelajar,

1

birokrat atau priyayi, kaum profesional, kaum pengusaha dan pedagang dari

kalangan Bumi Putra atau Pribumi. Kota-kota kolonial itu antara lain adalah

Jakarta (Batavia), Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan

Makasar. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat tidak bisa lagi

diantisipasi lagi oleh daya dukung kota-kota kolonial ini secara layak.2

Ledakan penduduk yang terjadi di kota-kota kolonial yang bersifat

konsentrik, membawa dampak seperti diungkapkan dalam banyak studi antara

lain, P.J.M. Nas,3 dan Hartshorn4, bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak

begitu cepat membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang pada

umumnya kurang menguntungkan kelompok masyarakat marjinal. Kelompok ini

semakin terdesak ke daerah pinggiran kota, ke pemukiman-pemukiman kumuh,

dan atau menduduki wilayah kosong untuk kemudian ditempati. Sering kali

mereka juga harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat

minim, jauh berbeda dengan warga kota yang secara ekonomi lebih maju.5

Pada bagian selanjutnya dari Bab ini, akan diuraikan mengenai pola

pengembangan kota Yogyakarta yang secara historis juga bersifat konsentrik dan

mengalami tekanan arus urbanisasi. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab

terdesaknya sebagian masyarakat ke daerah-daerah pemukiman yang kumuh.

2

Djoko Suryo, “Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990”, The 1st International Conference on Urban History Surabaya, August 23rd-25th 2004, hal 01

3

P.J.M. Nas, “Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota”, (Bhratara Karya Aksara, 1984). 4

Asa Hartshorn, “Interpreting The City, An Urban Geography”, (John Wiley & Son, 1980). 5

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berawal dari sebuah Kota Istana atau Kota Kraton

bernama Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di daerah agraris pedalaman

Jawa dibangun pada 1756 oleh Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran

Mangkubumi). Pendirian kota ini dilakukan setelah terjadi peristiwa Palihan

Nagari atau Pembagian Dua Kerajaan (Surakarta-Yogyakarta) pada 1755 sebagai

hasil Perjanjian Giyanti (Sunan Paku Buwono III dan Sultan Mangkubumi).

Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai yang pertama-tama merancang tata-kota

Yogyakarta. Ia sendiri yang memilih letak di mana pusat kerajaan akan didirikan,

yaitu pada sebuah wilayah dataran di antara Gunung Merapi di Utara dan Laut

Selatan serta diantara dua sungai (yaitu Winongo di Barat dan Code di Timur).

Kraton ini dikelilingi benteng yang berbentuk kurang lebih persegi dan

dihubungkan ke daerah-daerah lain melalui berbagai jalan besar seperti jalan besar

di bagian Utara Kraton sebagai poros kota (sekarang Jalan Malioboro), jalan yang

menghubungkan bagian Timur seperti ke Kotagede dan Imogiri tempat makam

raja-raja Mataram terdahulu. Pertumbuhan kota yang lebih pesat berlangsung pada

akhir abad ke 19 ketika dibangun jalan kereta api yang menghubungkan Yogya

dengan Surakarta dan Semarang (1872), lalu dengan Jawa Barat (1877). Seiring

dengan pertumbuhan dan pertambahan penduduk, beberapa prasarana kota mulai

dibangun seperti penerangan kota dengan lampu gas (1890), jaringan air minum

(1918), listrik (1921), diikuti dengan saluran-saluran pembuangan atau drainase.6

6

Pertumbuhan kota Yogyakarta selanjutnya banyak ditentukan oleh

pembangunan lembaga-lembaga pendidikan sejak akhir abad 19. Selama masa

pendudukan Jepang, semua sekolah Belanda diubah menjadi sekolah Indonesia.

Pertambahan penduduk dan sekolah-sekolah yang cepat terjadi pada masa revolusi

(1945-1950) ketika pemerintah dan badan-badan swasta ramai-ramai mendirikan

sekolah rakyat (sekolah dasar) dan menengah. Pada masa itu pula didirikan

universitas negeri yang pertama yaitu sekolah tinggi Islam yang kemudian

menjadi Institut Agama Islam Negeri yang kini menjadi Universitas Islam Negri

(1945), selanjutnya adalah Universitas Islam Indonesia sebagai universitas swasta

pertama di Indonesia (1948), dan Universitas Gadjah Mada (1949). Pada

masa-masa itu, Yogyakarta menjadi kota tujuan belajar bagi pemuda-pemuda dari

seluruh tanah air, dan memperoleh predikat, Kota Sepeda, karena para pelajar dan

mahasiswa umumnya naik sepeda pergi-pulang sekolah atau kuliah. Sejak masa

revolusi sampai tahun 1950-an dan 1960-an kota Yogyakarta juga menjadi pusat

kelahiran seniman dan karya-karya seni dari berbagai cabang seni, seperti seni

lukis, sastra, teater, patung, musik, dan banyak bermunculan sanggar-sanggar seni.

Seni pedalangan dan seni tari tradisional Jawa juga berkembang di kota ini, di

samping seni-seni modern. Tidak mengherankan apabila pada periode itu juga

kota Yogyakarta mendapat sebutan sebagai Kota Budaya. Selanjutnya pada masa

berikutnya ketika boom-turisme, Yogyakarta adalah salah satu kota tujuan wisata terpenting di Indonesia.7

7

Secara fisik kota Yogyakarta juga mengalami perluasan dari tahun ke

tahun. Antara tahun 1959-1996 terjadi perluasan fisik kota dari 1.885 ha menjadi

6.687 ha, dengan kecepatan pemekaran rata-rata 150 ha per tahun.8 Perluasan fisik

kota sejalan dengan kebutuhan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

tekanan akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun. Desa-desa di pinggir

kota mengalami proses pengkotaan, dan lahan-lahan yang dahulu sawah berubah

fungsi menjadi pertokoan dan hunian-hunian.9 Para pendatang yang datang

mencari peluang-peluang ekonomi bersedia tinggal di tempat-tempat yang sempit

dan padat karena ruang hunian dan pemukiman layak tidak terjangkau. Kelompok

masyarakat marjinal menempati lahan-lahan kosong di sepanjang rel kereta api, di

sekitar tempat pembuangan sampah, di belakang-belakang pasar, di sepanjang

aliran-aliran sungai. Trotoar pejalan kaki berbagi fungsi dengan ratusan penjual

makanan, bangunan-bangunan tidak berijin berdiri di tanah-tanah negara.

Kamar-kamar kos murah di pinggir kali penuh sesak dihuni.

B. Kampung di Yogyakarta

Sesuai dengan konsep kebudayaan tradisional Jawa, Kota Istana

Yogyakarta itu ditempatkan sebagai ibu kota negara kerajaan dan menjadi pusat

pemerintahan dan politik bagi wilayah kerajaannya, dengan sebutan sebagai

wilayah Negara Agung (Pusat Negara). Konsep dan struktur kerajaan semacam ini

berlangsung sejak masa kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung hingga masa

8

Agus Suryanto, “Perubahan Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 1959-1996”. Disertasi dalam Ilmu Geografi UGM, (2002), hlm. 346.

9

Kesultanan Yogyakarta.10 Pada awal perkembangannya pemukiman kota

Yogyakarta cenderung memusat di sekitar Kraton, di sebelah Selatan dan Utara.

Pemukiman tempat tinggal penduduk lambat laun tumbuh di sekitar poros yang

melintasi istana dari ujung Timur ke ujung Barat, dan kemudian alun-alun utara,

jalan Malioboro, hingga ke Tugu. Istana atau Kraton yang terletak di pusat kota

dikelilingi oleh bangunan benteng dan wilayah yang ada di dalamnya dikenal

sebagai daerah “Jero Beteng” (di dalam benteng), sedangkan di luar wilayah Jero

Beteng di sebuat dengan daerah “Jaba Beteng” (di luar benteng). Tempat-tempat

pemukiman di dalam dan di luar benteng, lazim diberi nama sesuai dengan

pekerjaan dari penduduk yang menempatinya, disesuaikan dengan nama

bangsawan sebagai penguasanya, atau asal-usul penduduknya. Seperti misalnya,

Kampung Kemitbumen menjadi tempat tinggal abdi dalem kemit bumi yang bertugas sebagai pembersih kraton, kampung Suryadiningratan merupakan daerah

kekuasaan Pangeran Suryadiningratan, atau kampung menduran dan bugisan

merupakan wilayah kediaman prajurit kraton yang berasal dari etnis Madura dan

etnis Bugis.11

Penduduk Bangsa Eropa dan bangsa asing lainnya pada umumnya bekerja

pada bidang-bidang birokrasi pemerintahan, keamanan, perkebunan, dan

leveransir kebutuhan hidup. Mereka tinggal di sekitar pemukiman masyarakat

Eropa di Loji Besar, Loji Kecil, Kota Baru, dan Sagan. Kelompok etnik orang

Arab dan Cina umumnya memiliki aktivitas di bidang perekonomian seperti

10

Otto Soemarwoto. “Towards Jogja, The Eco-City. The Regional Agenda 21 for Sustainable Tourism Development in the Special province of Yogyakarta”. Laporan Penelitian untuk Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (Tanpa angka Tahun).

11

pedagang, pemungut cukai pasar, rumah gadai, rumah persewaan candu, serta

menjadi perantara antara orang Barat dan orang Bumi Putra. Mereka umumnya

tinggal di Pecinan, Sayidan, Kranggan, dan Loji kecil.12

Pecahnya Perang Dunia II dan datangnya Pemerintahan Pendudukan

Jepang pada 1942, telah membawa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda dan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berlanjut dengan Revolusi Kemerdekaan

1945-1949. Perkembangan terakhir tersebut telah membawa kemunduran

penduduk bangsa Eropa di Kota Yogyakarta. Banyak orang-orang Belanda

kembali ke Negeri Belanda dan tidak kembali lagi ke Yogyakarta. Sebaliknya,

selama masa pendudukan Jepang 1942-1945 sejumlah orang Jepang datang dan

diam di kota Yogyakarta. Sementara itu pada masa pecah perang kemerdekaan,

banyak penduduk meninggalkan kota untuk mengamankan diri, sehingga dapat

diduga penduduk kota Yogyakarta berkurang. Akan tetapi, sebaliknya, selama

tahun 1945-1949 Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, dan banyak

pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh nasional dari Jakarta atau Jawa Barat hijrah

ke Yogyakarta. Baru setelah tahun 1950 kota Yogya berkembang ke segala arah,

seiring dengan perkembangan administrasi, komunikasi, transportasi, dan

pendidikan modern.

Selanjutnya, setelah tahun 1965 kawasan-kawasan pemukiman baru

bermunculan di luar pusat kota. Malioboro dan sekitarnya menjadi pusat

pertokoan dan hiburan yang ramai. Penduduk yang tergolong berpunya menjauhi

keramaian. Golongan berpenghasilan rendah dan yang lebih miskin berkumpul di

12

dekat keramaian, khususnya di bantaran kali dan rel kereta api yang melintasi

kota. Menurut ingatan dan penuturan warga, sebenarnya kehadiran kampung yang

pada masa sekarang dianggap kumuh dan liar ini, seperti misalnya Badran, sudah

mulai ada sejak masa kolonial. Konon (diceritakan dari mulut ke mulut) daerah

Badran termasuk dalam wilayah kekuasaan Pangeran Diponegoro, pada masa

Kasultanan Hamengkubuwono VII. Perang Diponegoro (1825-1830) disinyalir

sebagai salah satu akibat dari pembangunan rel kereta api oleh pemerintah

Kolonial tanpa seijin Pangeran Diponegoro. Pada masa keruh ini, seorang pamong

kesultanan menggadaikan tanah Bumijo kepada penduduk etnis Cina untuk

dijadikan daerah pemakaman, tapi tidak mendapat restu dan kemudian wilayah

pemakaman itu dialihkan di daerah Badran sebagai ganti tanah Bumijo. Maka

sejak saat itu sampai sekarang, Badran dikenal sebagai salah satu tempat

pemakaman etnis Cina di Yogyakarta. Dalam peta yang dikeluarkan oleh

pemerintah Kolonial pada tahun 1925 (jogjakarta en omstreken) terlihat bahwa daerah tersebut memang merupakan daerah pemakaman untuk etnis Cina dengan

beberapa pemukiman di tengahnya13.

C. Kampung-Kampung di Bantaran Kali

Penamaan kampung-kampung di bantaran kali atau sepanjang rel-rel tidak

berorientasi pada keberadaan Kraton. Kricak misalnya, menurut penuturan warga

berasal usul dari para pendatang yang bekerja sebagai pekerja pemecah batu kali

menjadi kerikil (batu kricak’an). Nama kampung Tungkak yang secara harafiah

13

berarti tumit, kadang disangkut-pautkan dengan kisah Ki Ageng Mangir, kadang

juga dikaitkan dengan kondisi penghuninya yang kebanyakan adalah gelandangan

dan pengemis sebagai kelompok masyarakat yang paling rendah secara sosial.14

Sumber tertulis tentang sejarah kehadiran pemukiman-pemukiman di bantaran kali

tidak banyak. Guiness menulis bahwa hingga tahun 60-an, hanya tepian Sungai

Code bagian hulu yang dihuni. Selebihnya, kedua tepi sungai dipadati oleh

tanaman liar. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi, beberapa

orang mulai tinggal di pinggir sungai di sebelah selatan jembatan Gondolayu.15

Guiness juga menyebutkan bahwa selama pergolakan di tahun 1940-an, penduduk

tepi sungai terus bertambah walaupun banyak juga penduduk yang meninggal

akibat kelaparan, sakit, dan perang. Jumlah ini terus bertambah bersamaan dengan

pindahnya pegawai sipil dan pegawai pemerintahan lain ke Yogyakarta ketika

kota ini menjadi ibukota Negara. Pemukiman tidak resmi di sepanjang bantaran

Kali Code antara lain Kampung Code Nggondolayu, Juminahan, Mergangsang,

dan Sayidan. Pemukiman di sepanjang Kali Winongo antara lain Ledok Jatimulyo,

Kricak Kidul, Sidomulyo, Ledok Badran. Sepanjang Kali Gadjahwong antara lain

Papringan, Nggedangan, dan Ledok di daerah Plumbon. Tetapi, tidak sedikit

pemukiman di sepanjang bantaran kali yang tidak memiliki “nama” resmi

sebagaimana kampung-kampung tersebut di atas, dan hanya berupa

bangunan-bangunan rumah semi permanen yang dihuni beberapa keluarga selama puluhan

tahun. Seperti misalnya di daerah Sapen, terdapat sebuah kampung yang berdiri

14

Mohammad Zamzam Fauzannafi, “Institusionalisasi Kampung Tungkak”, Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, tanpa tahun. Hal 57

15

di bibir tebing Kali Gadjahwong yang telah dihuni selama bertahun-tahun. Akses

masuk menuju ke pemukiman itu adalah sebuah pintu ukuran standar yang

dipasangkan pada tembok pagar keliling sebuah komplek perumahan yang telah

dilubangi.

Kebanyakan kampung dan pemukiman di bantaran kali memuat cerita

masa lalu yang mirip satu sama lainnya. Seperti misalnya sudah dihuni jauh

sebelum kemerdekaan, lalu kembali sepi ketika Peristiwa G30S, dan kembali

ramai dan memadat sejak tahun 70-an seiring dengan perkembangan infrastruktur

kota dan meningkatnya urbanisasi dari desa-desa dan wilayah di luar di

Yogyakarta. Lambat laun, rumah-rumah di bantaran kali disewakan dan atau

diperjual-belikan kepada pendatang yang baru. Bangunan fisik yang awalnya

berupa gubug seadanya perlahan-lahan mulai mengarah pada material bangunan

yang lebih bersifat permanen. Jalan-jalan kampung mulai diperbaiki, diperlebar

sedikit, kemudian diperkeras. Ketika listrik mulai masuk, pohon-pohon perdu,

ilalang, bambu-bambu besar yang rimbun dan tampak seram mulai memudar.

Asal-usul penghuninya pun beragam dan berbagi dalam aneka profesi dalam

pekerjaan-pekerjaan mencari penghidupan.

Kampung dan pemukiman di bantaran kali sebagian besar menempati

lahan-lahan yang disebut dengan istilah wedhikengser, yaitu daratan baru yang muncul akibat timbunan pasir (yang berasal dari gunung merapi) yang hanyut oleh

arus sungai selama ratusan tahun. Tanah wedhikengser ini sebenarnya tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundangan tanah nasional. Menurut penelitian

Pertanahan Kota Yo

leh negara yang pelaksanaannya dilakuka

Dijelaskan lebih lanjut, sebagai tanah negara, m

gser tanpa ijin berarti melanggar ketentuan un 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

mikian, tanah-tanah wedhikengser ini dihuni o yang datang ke Yogyakarta, dan beberapa wila

hikengser dimiliki secara sah (dalam arti be di sana, misalnya tuan-tuan tanah di wilayah w

Pola Penguasaan dan Upaya Penataan Lingkangan Tana Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Yogyakarta” s Hukum Universitas Gadjah Mada, Mei 2002. Hal. 68

1. Lingkungan Fisik Pemukiman Bantaran Kali.

Proses pembangunan rumah-rumah di pemukiman sepanjang kali biasanya

dibangun oleh individu-individu dengan pertolongan keluarga, tetangga, dan

kerabat seturut dengan peluang-peluang atas ketersediaan lahan, kondisi

keuangan, kategori sosial, dan politik kota, tanpa didahului oleh sebuah blue-print

rancangan kampung secara utuh. Kepemilikan tanah dan bangunan sampai

sekarang tetap dalam kondisi “tidak resmi” dalam arti tidak mempunyai hak milik

atas lahan dan bangunan dari otoritas pemerintah. Rumah-rumah dan bangunan

didirikan dengan pola-pola yang tidak biasa (berbeda dengan model perumahan

atau pemukiman lumrah lainnya). Material bangunan tidak berat, berasal dari

bahan-bahan yang murah dan mudah diperoleh. Perbaikan atau pengembangan

hunian berkembang setiap saat tergantung pada keadaan atau perasaan aman

seperti merasa bebas dari penggusuran.

Rumah yang satu dengan yang lain dibangun berdekatan, kadang berbagi

dinding. Satu rumah bisa dihuni oleh beberapa keluarga. Setiap keluarga biasanya

mempunyai perabotan-perabotan dasar seperti perkakas untuk memasak, mencuci,

menyimpan, tempat untuk tidur, juga radio dan televisi. Di dalam kampung

banyak terdapat gang-gang (jalan kampung) di mana aktivitas keseharian dan

interaksi antar warga terjadi di sana. Ruang privat dan ruang publik kabur, tidak

tegas. Bagi penghuni kampung bantaran kali, sungai yang melintasi kampungnya

adalah anugrah, di mana berbagai aktivitas keseharian warga, industri rumahan,

2. Jenis Pekerjaan

Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja

di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor

informal.17 Pekerjaan-pekerjaan ini antara lain pemulung sampah, penarik becak,

Satpam, karyawan toko, cleaning service, tukang reparasi sepeda/ becak, tukang bangunan, kuli, penggali pasir, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pengamen,

tukang reparasi radio, pedagang kecil, serabutan, warung kelontong18. Ada juga

yang berprofesi sebagai pengemis, meski amat jarang disebutkan. Dari

pengamatan Dharwis Khudori dan pengalaman penulis di kampung-kampung

semacam ini, sebagian besar penghuni bantaran Kali Code memperoleh

penghasilan dari hasil memulung sampah, baik laki-laki dan perempuan. Sampah

hasil pulungan disetorkan kepada pedagang atau juragan rosok. Sebagian

berprofesi sebagai penarik becak dengan cara menyewa dari juragan atau membeli

dengan cara mencicil. Para penarik becak ini mudah ditemui di sudut dan

pusat-pusat keramaian di Yogyakarta. Mereka biasanya pulang setiap malam, tapi tidak

sedikit yang menggunakan becaknya sebagai tempat beristirahat melepas malam.

Selain kedua profesi ini, kelompok terbesar lainnya adalah pekerjaan serabutan,

yakni bekerja apa saja, asal tidak perlu ketrampilan. Dahulu banyak dijumpai

tukang semir sepatu, kini pekerjaan serabutan misalnya sebagai tukang parkir,

penitipan sepeda motor, kuli, dan mengamen.19

17

Suparlan, Parsudi “Segi Sosial dan Ekonomi Pemukiman Kumuh”, tanpa tahun. hal 3 18

Diolah dari berbagai sumber baik tertulis dan hasil pengamatan di komunitas 19

3. Citra Hitam

Jaman dulu, kampung-kampung bantaran kali dianggap menakutkan dan

diberi label sebagai kampung wong-ngisor kali (orang bawah sungai), tempat tinggal gali, dan tempat tinggal orang-orang yang tidak baik. Kampung-kampung

ini diingat oleh kebanyakan warga kota sebagai daerah yang gelap-gulita, dengan

tetumbuhan perdu dan ilalang, dan kuburan-kuburan Cina (bong). Hanya beberapa

orang saja yang berani memasuki kawasan-kawasan seperti ini. Para tukang becak

akan menurunkan penumpangnya di pinggir jalan raya dan menolak mengantar

sampai dalam. Aparat (polisi dan tentara) akan menghentikan pengejaran para

penjahat kota jika buruan sudah masuk kampung-kampung itu.

.... seperti dalam kasus daerah Badran, pada akhirnya – dalam banyak ingatan – ia banyak dilukiskan dalam gambaran yang seram-seram. Dari gambaran tersebut misalnya memunculkan wajah perampok kereta api yang keberadaannya sudah ada sejak jaman Belanda, para gali, jawara, pencuri, penjudi, hingga pekerja seks.20

20

Sebagaimana dikutip oleh Kusen Alipah Hadi dari Dwibulanan Warta Kampung, edisi 09, tahun 2002, Jurnal Kampung, Yayasan Pondok Rakyat, tanpa tahun, hal 42.

Pada kurun waktu 1970 – 1980 berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di

Yogyakarta dilakukan oleh sosok yang disebut gali. Mereka melakukan

pemerasan di terminal-terminal bus, Stasiun Tugu, tempat perhentian kendaraan

umum, serta tempat perjudian dan prostitusi. Para gali oleh aparat dianggap

bersembunyi atau tinggal di kampung-kampung seperti Badran, Code dan Kricak.

Oleh sebab itu, patroli dan razia, termasuk penculikan dan interogasi kerap

dilakukan. Persoalan gali membuat resah warga kota, maka dimulailah operasi

perburuan gali pada akhir Maret 1983. Kampung-kampung di bantaran kali Code

dan Winongo menjadi sangat mencekam. Desingan peluru hampir tiap malam

terdengar, aparat bersenjata lengkap berpatroli dan mengetuk rumah-rumah

penduduk, menanyakan nama, siang dan malam. Orang-orang hilang begitu saja,

ada yang kemudian ditemukan tergeletak mati di parit-parit di pinggir jalan

kampung, ada yang tidak jelas keberadaannya dalam waktu lama.21

Praktik-praktik kekerasan oleh aparat tidak saja ditujukan kepada

pelaku-pelaku tindak kejahatan seperti para gali. Bentuk praktik kekerasan yang lain

seperti diskriminasi terhadap penghuni bantaran kali juga menjadi anggapan

umum pada kebanyakan warga kota di luar pemukiman bantaran kali.

.... Para pemulung sampah .... dianggap sebagai sampah masyarakat kota. ... Para gelandangan ini mengakui status sosial mereka yang rendah dengan menghindari pertemuan pandang dengan penduduk kampung waktu mereka sedang memulung sampah, berpura-pura tidak memperhatikan orang-orang kampung dan kegiatan mereka. 22

21

Dari berbagai sumber seperti Jurnal Kampung, juga dari penuturan warga di Sidomulyo, serta ingatan penulis tentang suasana pada masa-masa itu semasa semasa tinggal di daerah Kricak Kidul dan Jatimulyo antara tahun 1980-1984

22

4. Tingkatan Sosial

Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen.

Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang

beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman

kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan

ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.23 Menurut pengalaman dan

penelitian Guiness di kampung Ledok Code di tahun 80-an, para gelandangan

yang menetap di pinggir kali Code itu meninggalkan desanya karena

menginginkan peningkatan ekonomi mereka. Kebanyakan mereka datang sebagai

pelarian karena tidak tahan lagi hidup di desa, misalnya karena perlakuan buruk

dari orang tua angkatnya, karena dipaksa kawin, karena tanah keluarganya telah

dijual. Biarpun kecil kemungkinan sukses di kota, mereka tidak ingin kembali di

desa. Biasanya, sebelum datang ke Yogya, mereka telah berkeliling

(menggelandang) dari kota ke kota, tidur di kaki lima, bertahan hidup dengan

pekerjaan apa adanya seperti menarik becak, memulung, kuli pasar, termasuk

mencopet atau mencuri. Baru setelah itu menetap di Yogya. Sebagian pendatang

ini kemudian menetap di kampung-kampung itu. Kestabilan ini memungkinkan

terbentuknya kepemimpinan informal di kalangan mereka. Para pemimpin

informal muncul diantara mereka yang telah menunjukkan keberanian menentang

penggusuran, menunjukkan kepandaian dan kenekatan dalam berkelahi.

Sementara tidak ada lembaga politik dan sosial yang mengakui mereka, para

pemimpin informal lah yang menguasai mereka, mewakili mereka terhadap

23

pihak luar dan mengatur hubungan diantara mereka. Setiap penduduk yang

dianggap liar ini tidak terikat oleh aturan-aturan kehidupan masyarakat pada

umumnya. Selanjutnya, kebanyakan dari penghuni tidak resmi ini mengharap

dapat tinggal di kampung-kampung resmi, tempat mereka dapat hidup tenang.

Meski demikian, kenyataannya hal ini sulit sekali, karena untuk dapat tinggal di

suatu kampung resmi, mereka harus memiliki dokumen resmi dari desa asal. Di

samping itu, mereka juga tidak punya kenalan di kampung-kampung resmi yang

dapat menampung mereka atau memberi pekerjaan kepada mereka untuk

sementara.

Masyarakat pendatang yang dianggap liar semacam penduduk bantaran

kali selalu tunduk kepada dua struktur kekuasaan. Yang pertama, struktur

kekuasaan resmi yakni organisasi territorial pemerintahan sipil dan militer. Yang

kedua, struktur kekuasaan tidak resmi, yang diciptakan oleh masyarakat sendiri,

yang dikuasai oleh sekelompok elite (seperti para tuan tanah, gali, pensiunan

militer).24 Pengalaman Darwis di Ledok Code menyebutkan terdapat tiga

golongan dalam struktur kemasyarakatan yaitu kelompok kaum awam, kelompok

elite, dan kelompok kelana. Kelompok awam adalah kelompok yang paling lemah,

berasal dari desa, ingin hidup tentram dan tidak suka berkelahi (kalaupun pernah

biasanya selalu kalah). Kelompok elite merupakan yang paling kuat. Terdiri atas

jagoan atau orang-orang yang pernah bersekolah, dan biasanya mereka

berpengalaman dengan kehidupan keras di kota. Mereka ini diceritakan suka

bertindak seenaknya, dan berkomplot memeras kelompok awam. Kelompok

24