BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kulit

Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang terletak paling luar yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan hidup manusia dan merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu kira – kira 15% dari berat tubuh dan luas kulit orang dewasa 1,5 cm2. Kulit sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta sangat bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh serta memiliki variasi mengenai lembut, tipis, dan tebalnya.

Rata – rata tebal kulit 1-2 cm. Paling tebal (6 mm) terdapat di telapak tangan dan kaki dan paling tipis (0,5 mm) terdapat di penis. Kulit merupakan organ yang vital dan esensial serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan (Djuanda, 2007).

Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel kulit ari yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultra violet (Wibowo, 2008).

Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh yang esensial, mengatur suhu tubuh, sintesis vitamin D, serta berperan penting dalam daya tarik seksual dan interaksi sosial (Brown dan Burn, 2005).

7

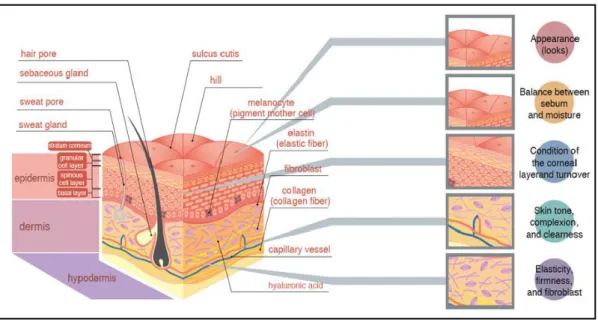

Secara garis besar kulit terbagi atas tiga lapisan pokok yaitu epidermis, dermis atau korium, dan jaringan subkutan atau subkutis.

Gambar 1. Anatomi Kulit Manusia (Taghizadeh dan Bastanfard, 2012) Lapisan epidermis terbagi dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni (Mescher, 2013):

1. Lapisan Tanduk (Stratum Corneum) 2. Lapisan Jernih (Stratum Lucidum)

3. Lapisan berbutir-butir (Stratum Granulosum)

4. Lapisan Malphigi (Stratum Spinosum atau Malphigi Layer) 5. Lapisan Basal (Stratum Germinativum atau Membran Basalis) Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang kedua dan terdiri dari berbagai jaringan ikat. Pada lapisan dermis juga terdapat kelenjar minyak (sebasea) yang mensekresi sebum ke dalam folikel rambut atau kadang-kadang melalui pori-pori permukaan kulit. Penumpukan sebum pada duktus suatu kelenjar minyak akan menghasilkan ketombe serta jerawat jika sebum terinfeksi bakteri (Pack, 2007).

Lapisan subkutan atau hipodermis terdapat di antara dermis dan jaringan serta organ di bawahnya. Lapisan ini terdiri dari sebagian besar jaringan adiposa dan merupakan tempat penyimpanan lemak tubuh. Lapisan ini juga memiliki fungsi sebagai pengikat kulit dengan permukaan di bawahnya, menyerap guncangan dari benturan kulit, dan menyediakan penyekatan suhu (Pack, 2007).

2.1.1 Fibroblast

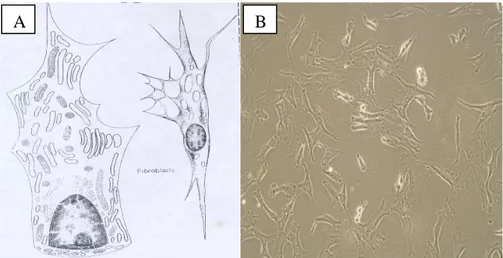

Fibroblast adalah jenis sel utama dalam dermis. Fibroblast memproduksi kolagen, elastin, protein matriks lainnya, dan enzim seperti kolagenase dan stromelysin. Di dalam dermis juga terdapat sel mast, leukosit polimorfonuklear, limfosit dan makrofag (Baumann dan Saghari, 2009).

Fibroblast tersebar di antara kolagen yang juga memproduksi glikoprotein, glikosaminoglikan, serta proteoglikan yaitu polisakarida yang berbentuk gel seperti pelumas untuk menjaga ligamentum dan tulang rawan tetap berfungsi baik.

Selain itu fibroblast juga mempunyai kemampuan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan akan bertambah jumlahnya apabila terjadi luka.

Gambar 2. Fibroblast (Harjana, 2011)

Keterangan Gambar (A) Histologi fibroblast. (B) Morfologi Fibroblast

A B

Sel fibroblast yang diberi pewarnaan Hematoxylin-eosin berkelompok membentuk suatu garis sejajar dengan dikelilingi sitoplasma berwarna kemerahan (Kierman, 2008). Berikut adalah contoh pemeriksaan histopatologi sel fibroblast menggunakan pewarnaan Hematoxylin-eosin.

Gambar 3. Sel fibroblast dengan pewarnaan Hematoxylin-eosin (Nawir, 2015) Fibroblast membuat serat-serat kolagen, retikulin, elastin, glikosaminoglikan dan glikoprotein dari substansi intercellular amorf. Serat kolagen adalah serat yang paling banyak dijumpai dalam jaringan penyambung. Serat-serat kolagen segar merupakan benang-benang tanpa warna, namun bila terdapat dalam jumlah besar akan menyebabkan jaringan tempat beradanya tampak putih, misalnya pada tendon dan aponeurosis (Mescher, 2010).

Fibroblast mensekresi molekul prokolagen ke dalam matriks intersel, dan polismerisasi mereka menjadi mikrofibril terjadi diluar sitoplasma tersebut. Pada orang dewasa, fibroblast dalam jaringan ikat jarang mengalami pembelahan.

Mitosis hanya tampak bila organisme memerlukan fibroblast tambahan, yaitu bila jaringan ikat cedera (Spector dan Spector, 2002).

2.2 Sinar UV

Radiasi sinar ultraviolet adalah bagian dari spektrum cahaya elektromagnetik yang panjang gelombangnya lebih panjang daripada sinar-X tetapi lebih pendek daripada sinar tampak yaitu antara 200 – 400 nm dan energi antara 3 – 124 eV. Spektrum ultraviolet sinar matahari dapat dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan panjang gelombang radiasinya. Yaitu gelombang pendek (UV-C), gelombang medium (UV-B), dan gelombang panjang (UV-A).

1. UV-C dengan spektrum 200-290 nm, adalah radiasi yang paling banyak diserap di lapisan ozon atmosfer bumi dan normalnya tidak mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang ini memiliki energi yang sangat hebat dan bersifat sangat mutagenik. Radiasi UV-C dapat menembus kulit sampai 60-80 μm dan dapat merusak molekul DNA.

2. UV-B dengan spektrum 290-320 nm, paling banyak menembus atmosfer bumi. Walaupun hanya 5% dari total radiasi sinar matahari, tetapi bertanggungjawab atas sebagian besar photodamage pada kulit. Radiasi UV-B dapat menembus kulit sampai kedalaman kira-kira 160-180 μm.

Sehingga dapat menembus seluruh lapisan epidermis (70% diserap di stratum korneum, 20% dikeseluruhan epidermis) dan sebagian dermis (sekitar 10%). Radiasi UV-B dapat memicu baik langsung maupun tidak langsung, kerusakan DNA, stres oksidatif, penuaan dini kulit dan berbagai efek terhadap sistem imun, serta memiliki efek penting terhadap timbulnya tumor kulit.

3. UV-A dengan spektrum 320-400 nm, adalah jenis radiasi yang lemah.

1000 kali lebih lemah daripada UV-B namun 100 kali lebih banyak mencapai permukaan bumi, sekitar 90-95% dari total radiasi sinar matahari yang berhasil sampai ke permukaan bumi. UV-A dapat menembus sampai kedalaman 1000 μm. Radiasi UV-A diserap sebagian besar pada lapisan epidermis, tetapi 20-30% mencapai bagian yang lebih dalam dermis kulit manusia. Dan bertanggung jawab atas timbulnya tumor kulit baik yang jinak maupun kanker.

(Kochevar dan Taylor, 2003; Nichols dan Katiyar, 2010).

Interaksi antara radiasi matahari pada kulit mengakibatkan terbentuknya radikal bebas. ROS mengakibatkan hidroksilasi, peroksidasi, cross-link, pemutusan rantai, penambahan radikal pada cincin aromatik, pembentukan aldehid dan deplesi thiol. Autooksidasi dari asam lemak tak jenuh ganda pada membran lipid juga terjadi, kemungkinan berhubungan dengan singlet oksigen, radikal perhidroksi atau radikal hidroksil (Wenk et al., 2001).

Walaupun kulit mengandung banyak enzim antioksidan (Superoksid dismutase (SOD), katalase dan glutation peroksidase) dan molekul antioksidan non enzim (tokoferol (vitamin E), koenzim Q10 (CoQ10), asam askorbat (vitamin C) dan keratenoid), tetapi masih jauh dari efek dalam mengatasi stres oksidatif yang terjadi, dan cenderung terus berkurang bersama dengan bertambahnya usia (Yaar dan Gilchrest, 2007; Nichols dan Katiyar, 2010). Stres oksidatif merupakan keadaan yang tidak seimbang antara jumlah molekul radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh (Trilaksani, 2003).

2.3 Penuaan Kulit dan Photoaging 2.3.1 Definisi Penuaan Kulit

Definisi aging menurut American Academy of Anti Aging Medicine (A4M) adalah kelemahan dan kegagalan fisik dan mental yang berhubungan dengan aging yang normal disebabkan karena disfungsi fisiologik, dalam banyak kasus

dapat diubah dengan intervensi kedokteran yang tepat (Goldman dan Klatz, 2007).

Penuaan adalah penurunan dalam proses fisiologis setelah melewati fase reproduktif dari kehidupan (Halliwell dan Gutteridge, 2007). Menurut Medical online Dictionary, penuaan pada kulit adalah suatu mekanisme biologis yang

ditandai dengan adanya perubahan struktur maupun elastisitas kulit, yang terjadi bersama dengan waktu sebagai bagian dari proses penuaan fisiologis (intrinsik) maupun yang dipicu oleh efek dari luar (ekstrinsik).

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Penuaan Kulit

Faktor penuaan dalam Medical online Dictionary dibedakan secara intrinsik dan ekstrinsik.

1. Faktor penuaan intrinsik (intrinsic Aging, Chronologic Aging)

Merupakan proses menua fisiologik yang berlangsung secara alamiah, disebabkan berbagai faktor dari dalam tubuh sendiri seperti genetik, hormonal maupun rasial.

2. Faktor Menua Ekstrinsik

Terjadi akibat berbagai faktor dari luar tubuh. Faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet (UV) sinar matahari, kelembaban udara, suhu dan berbagai faktor luar lainnya dapat mempercepat proses penuaan kulit

sehingga terjadi penuaan dini kulit. Selain itu, kulit adalah organ yang mengalami kontak langsung dengan lingkungan sehingga sangat terpengaruh oleh faktor lingkungan.

Proses penuaan ekstrinsik berbeda dengan proses penuaan intrinsik baik secara klinis maupun secara histologis. Secara klinis pada penuaan ekstrinsik (terutama akibat radiasi sinar UV), kulit menjadi kering, kasar, tidak merata, warnanya tidak merata (hipo/hiperpigmentasi), terjadi kerutan yang dalam atau atrofi yang parah, timbul teleangiektasis, pembentukan lentigo solaris, timbulnya lesi kulit premalignant, tidak elastis dan kaku, serta leathery appearance (Helfrich et al., 2008). Ditambah tanda-tanda lain seperti elastosis (kulit menjadi kasar,

kuning dan timbul cobblestone effect) serta actinic purpura (kulit menjadi mudah memar yang disebabkan oleh rapuhnya dinding pembuluh darah) (Gilchrest dan Yaar, 2000).

Sebaliknya penuaan kulit intrinsik (chronologic skin aging), ditandai oleh timbul kerutan halus, xerosis, kusam, dan timbulnya berbagai tumor kulit jinak kulit seperti seborrheic keratosis dan cherry angioma (Yaar dan Gilchrest, 2008).

Penuaan ekstrinsik, secara histologis memiliki karakteristik berupa massa elastin yang kusut dan kemudian mengalami degradasi membentuk massa yang amorfik, jaringan penyangga kulit yang sebagian besar terdiri dari glikosaminoglikan dan proteoglikan meningkat. Sementara itu, jumlah serat kolagen berkurang karena degradasinya meningkat akibat peningkatan enzim matriks metallo proteinase dan pelepasan sitokin, ditambah lagi dengan kontraksi pada septa di lemak subkutan sehingga timbul kerutan. Kompaksi stratum corneum meningkat, lapisan sel

granular di epidermis menebal, epidermis menipis akibatnya kulit jadi kering dan kasar. Melanosit yang mengalami hipertrofi meningkat jumlahnya, begitu pula kadar melanin per unit nya, akibatnya muncul freckless dan hiperpigmentasi (Yaar dan Gilchrest, 2008).

2.3.3 Mekanisme Photoaging

Saat kulit terekspos dengan sinar matahari, radiasi UV terserap oleh molekul kulit yang dapat menimbulkan senyawa berbahaya yang disebut reactive oxygen species (ROS) (Fisher et al., 2002). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan

oksidatif pada komponen sel seperti dinding sel, membran lipid, mitokondria, dan DNA. ROS ini juga berpengaruh besar pada jalur molekul. Penyinaran kulit bokong manusia dengan 2 MED (minimal erythema dose, yaitu dosis minimal radiasi UV-A / UV-B yang dapat menimbulkan efek erythema pada kulit) dapat meningkatkan hidrogen peroksida, suatu ROS, dalam 15 menit (Helfrich et al., 2008).

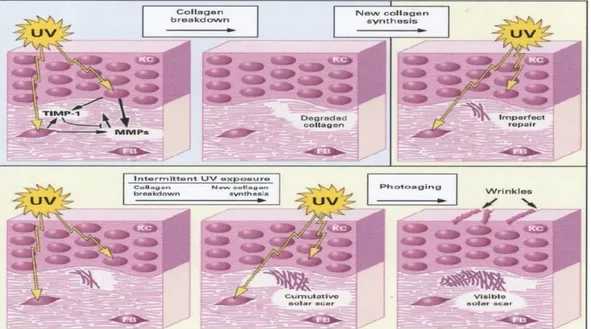

Selain itu penyinaran radiasi UV dapat menimbulkan perubahan pada kolagen dermal melalui dua cara: (1) stimulasi pemecahan kolagen, menghasilkan kolagen yang terpecah dalam fragmen dan tidak beraturan. (2) menghambat biosintesis prokolagen, sehingga kandungan kolagen berkurang (Yaar dan Gilchrest, 2008; Helfrich et al., 2008). Hanya dengan satu kali penyinaran UV dengan dosis 2 MED, dapat menghambat sintesis prokolagen hampir total, yang bertahan untuk 24 jam, diikuti dengan perbaikan dalam 48-72 jam setelahnya (Fisher et al., 2001). Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah menemukan bahwa AP-1 (Activator protein-1) dan MMP meningkat dan tetap bertahan sampai

sekitar 24 jam setelah paparan radiasi UV serta terdapat peningkatan pemecahan kolagen yang signifikan.

Setiap paparan radiasi UV sepanjang usia hidup, sesungguhnya terus terakumulasi sebagai ‘solar scar’, yang kemudian bermanifestasi sebagai kerutan (wrinkle). Solar scar adalah kumpulan serat kolagen yang tidak beraturan.

Kulit yang terekspos sinar UV pada tahap sebelum terjadi sunburn, memicu ekspresi MMP (Matrix Metalloproteinase) dalam keratinosit (KC) di lapisan luar kulit dan fibroblast (FB) di jaringan konektif. MMP kemudian mendegradasi kolagen pada matriks ektraseluler lapisan dermis. Tingkat destruksi matriks dibatasi secara simultan oleh TIMP-1 (Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase), yang secara parsial bekerja menghambat aktivitas MMP.

Pemecahan kolagen selalu diikuti dengan sintesis dan perbaikan, yang seperti pada hampir semua proses penyembuhan luka, tidak pernah sempurna dan menyisakan bekas, walaupun awalnya secara klinis tidak terlihat. Tetapi bersama

Gambar 4. Memperagakan model hipotesis terbentuknya solar scar.

dengan bertambahnya usia dan ekspos sinar UV yang terus terjadi, terjadi penumpukan solar scar, yang lama kelamaan mulai terlihat secara klinis berupa kerutan (photoaging).

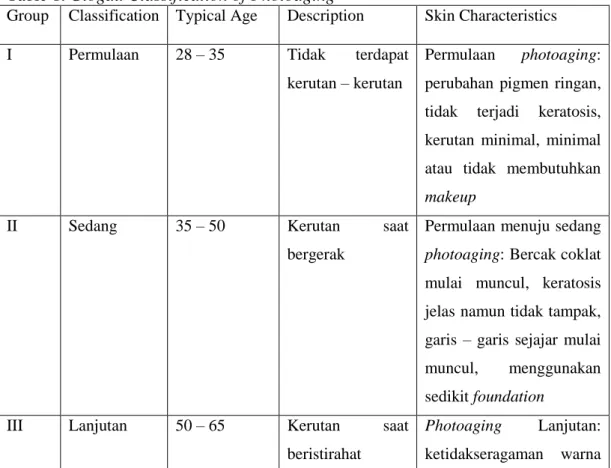

2.3.4 Clinical photoaging

Dalam sistem yang diusulkan Richard G. Glogau, pasien diklasifikasikan sebagai photoaging tipe I sampai IV (Tabel 1), tergantung pada tingkat kerutan yang terlihat di kulit, terutama wajah. Sementara daerah lain, seperti dada bagian atas, punggung tangan, dan lengan ekstensor, mungkin juga bidang yang menjadi perhatian, sebagai hal praktis, kerusakan akibat sinar matahari pada wajah biasanya yang menjadi alasan utama pasien ke dokter. Berikut adalah Glogau Classificasion of Photoaging

Table 1. Glogau Classification of Photoaging

Group Classification Typical Age Description Skin Characteristics I Permulaan 28 – 35 Tidak terdapat

kerutan – kerutan

Permulaan photoaging:

perubahan pigmen ringan, tidak terjadi keratosis, kerutan minimal, minimal atau tidak membutuhkan makeup

II Sedang 35 – 50 Kerutan saat

bergerak

Permulaan menuju sedang photoaging: Bercak coklat mulai muncul, keratosis jelas namun tidak tampak, garis – garis sejajar mulai muncul, menggunakan sedikit foundation

III Lanjutan 50 – 65 Kerutan saat beristirahat

Photoaging Lanjutan:

ketidakseragaman warna

kulit jelas, pembuluh

darah tampak

(telangiectasias), keratosis

tampak, butuh

penggunaan foundation lebih banyak.

IV Parah 60 – 75 Hanya kerutan Photoaging parah: warna kulit kuning-kelabu, penyakit berbahaya pada kulit, kerutan – kerutan yang dalam – kulit tidak normal, tidak dapat menggunakan makeup karena akan lengket dan terlihat retak.

(Glogau, 1996).

Pasien yang lebih muda, biasanya dalam dekade kedua atau ketiga, hanya menampilkan tanda-tanda awal dari photoaging, biasanya sebagai perubahan ketidakrataan warna, tetapi umumnya tidak memiliki keriput sama sekali, bahkan ketika wajah bergerak berbicara atau berekspresi. Mereka dikategorikan sebagai tipe I, "tidak ada keriput". Mereka umumnya tidak mengenakan foundation riasan sama sekali karena mereka tidak memerlukannya, baik untuk warna atau garis (Gambar A). Dalam usia lanjut keriput mulai muncul, pada awalnya hanya ketika wajah bergerak, biasanya sebagai garis ekspresi sejajar dengan lipatan meilolabial, sudut mulut, daerah canthal lateral, dan lebih lengkung zygomatic dan eminences malar. Mereka sering menggunakan foundation makeup untuk menyeragamkan ketidakteraturan warna dan menyembunyikan nada pucat yang dihasilkan dari paparan sinar matahari yang kronis. Pasien – pasien ini umumnya di usia tiga

puluhan atau empat puluhan dan wajahnya terlihat tidak bergaris saat sedang istirahat. Namun, segera setelah mereka mulai berbicara, garis muncul. Mereka diklasifikasikan sebagai tipe II, "kerutan dalam gerak" (Gambar B). Akibat photoaging, kerutan bertahan ketika wajah sedang beristirahat, dan umumnya

pada dekade kelima, ada garis paralel terlihat di area canthus lateral, sejajar dengan sudut mulut, menjalar ke bawah dari bawah kelopak mata ke pipi malar, dan di bibir atas dan bibir bawah. Makeup foundation masih membantu untuk ketidakseragaman warna kulit pada pasien ini, tetapi cenderung garis wajah masih terlihat. Pasien-pasien ini memiliki garis – garis wajah yang terlihat bahkan ketika wajah mereka saat istirahat, dan diklasifikasikan sebagai tipe III, "keriput saat istirahat" (Gambar C). Dan pada usia lanjut photoaging telah terlihat, secara bertahap menyebar untuk menutupi sebagian besar kulit wajah, biasanya pada usia dekade keenam atau ketujuh, tetapi sebelumnya pada kasus yang berat. Banyak dari pasien ini telah memiliki satu atau lebih kanker kulit. Makeup benar-benar tidak praktis karena penampilan yang terlihat seperti lumpur retak bila digunakan pada permukaan yang tidak rata. Pasien-pasien ini memiliki kulit bergaris di mana saja pada wajah mereka, dan diklasifikasikan sebagai tipe IV, "hanya keriput"

(Gambar D).

B A

2.3.5 Photoaging Tingkat Seluler

Radiasi sinar ultraviolet yang paling banyak berpengaruh terhadap kesehatan kulit adalah UV-B. Kromofor dari UV-B adalah DNA. Kelainannya berupa lesi DNA pada cyclobutane pyrimidine dimer. Secara klinis kelainannya berupa eritema atau kemerahan. Hasil akhir dari proses glikasi atau advance glycation end product (AGE) yang terakumulasi pada protein yang berusia panjang seperti

matriks ekstraseluler juga berfungsi sebagai sensitiser untuk ultraviolet sehingga merusak fibroblast di dermal. Sinar UV juga terbukti meningkatkan degradasi kolagen melalui aktivasi MMP dan penurunan mekanisme sinyal TGF-β.

Kemudian sinar UV dapat memacu sintesis MMP-1 dan -3 melalui pelepasan TNF-α oleh keratinosit dan fibroblast. UV-B secara langsung berefek pada kerusakan DNA terutama pada dua lesi besar yaitu cyclobutane dimer dan pyrimidine pyrimidone photoproduct, yang secara langsung mempengaruhi

sintesis asam nukleat. Walaupun nukleus DNA mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri, kerusakan DNA jarang sekali diperbaiki secara komplit. Sisa sel yang tidak mengalami apoptosis setelah kerusakan DNA dan tidak mengalami

Gambar 5. Photoaging menurut klasifikasi Glogau (Glogau, 1996) D

C

perbaikan sempurna akan mempunyai resiko terjadinya mutasi dan akhirnya dapat menjadi sel kanker (Varani et al., 2010).

Berdasarkan hasil penelitian secara in vitro yang dilakukan oleh Rojas et al., (2010) diketahui bahwa radiasi sinar UV-B dengan dosis tunggal 60 mJ/cm2 pada HOM fibroblast secara signifikan mengurangi proliferasi sel selama 48 jam pertama setelah paparan UV-B. Berdasarkan penelitian Wang et al.,(2010) diketahui bahwa paparan UV-B dengan dosis 50-350 mJ/cm2 pada Human Dermal Fibroblast (HDFs) terdapat penurunan kelangsungan hidup sel seiring dengan peningkatan dosis paparan. Pada paparan dosis 300 mJ/cm2 dan 350 mJ/cm2 menunjukkan adanya penghambatan kelangsungan hidup sel yang sangat signifikan. Disebutkan bahwa UV-B memiliki potensi karsinogenik yang lebih kuat dan juga dapat mengasilkan reactive oxygen spesies (ROS) yang menyebabkan terjadinya apoptosis sel. Apoptosis sel menyebabkan terjadinya penuaan alami lebih cepat (Wang et al., 2010).

2.4 Radikal Bebas dan Antioksidan

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki satu elektron yang tidak berpasangan pada orbital terluarnya. Radikal bebas bersifat tidak stabil, dan mudah bereaksi dengan bahan kimia anorganik dan organik, selain itu radikal bebas memiliki kecenderungan untuk menarik elektron dan dapat merubah suatu molekul menjadi suatu radikal bebas oleh karena hilangnya atau bertambahnya satu elektron pada molekul lain (Mitchell, 2013).

Reactive Oxygen Species (ROS) adalah jenis oksigen yang diturunkan oleh

radikal bebas. ROS memiliki gugus fungsional dengan atom oksigen bermuatan elektron lebih yang berperan pada cedera sel. ROS terbentuk secara terus menerus, baik memalui proses metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan gizi, dan akibat respon terhadap pengaruh dari luar tubuh seperti polusi lingkungan, sinar UV, asap rokok, dan lain – lain (Winarsi, 2007; Mitchell, 2013).

Antioksidan (AO) merupakan senyawa yang mampu menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dalam tubuh dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitasnya bisa dihambat (Winarsi, 2007). Berdasarkan mekanisme pertahanannya, AO dibedakan menjadi:

1. Mekanisme pertahanan AO primer/chain breaking/scavenger antioxidants adalah menetralisir radikal bebas dengan mendonasikan satu elektronnya.

Molekul AO yang telah kehilangan satu molekulnya akan menjadi radikal bebas yang baru, namun dianggap relatif stabil atau akan dinetralisir oleh AO lainnya. Contoh AO tipe ini adalah vitamin E, vitamin C, asam alfa lipoat (ALA), CoQ10, flavonoid, asam urat dan bilirubin.

2. Mekanisme pertahanan AO sekunder/preventive antioxidants bekerja dengan mengikat logam, menyingkirkan berbagai logam transisi pemicu ROS dan menyingkirkan ROS. Contoh AO tipe ini adalah transferin, laktoferin, seruloplasmin, dan albumin.

3. Mekanisme pertahanan tersier dilakukan untuk mencegah penumpukan biomolekul yang telah rusak agar tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut.

Misalnya kerusakan DNA akan diperbaiki oleh enzim metionin sulfaoksida reduktase, protein yang teroksidasi akan diproses oleh sistem enzim proteolitik dan lipid teroksidasi oleh lipase, peroksidase dan sebagainya.

(Ardhie, 2011).

Jenis antioksidan terdiri dari dua, yaitu antioksidan alam dan antioksidan sintetik (Cahyadi, 2006). Antioksidan alami banyak terdapat pada tumbuh- tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan (Winarsi,2007), sedangkan yang termasuk dalam antioksidan sintetik yaitu butil hidroksilanisol (BHA), butyl hidroksittoluen (BHT), propilgallat, dan etoksiquin (Cahyadi, 2006).

2.5 Peran Antioksidan Pada Photoaging

Seiring dengan proses penuaan alami, mekanisme pertahanan tubuh akan berkurang, sedangkan produksi ROS meningkat, hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah AO endogen dan ROS. Selain itu mekanisme pertahanan antioksidan endogen juga dapat dihambat oleh sinar UV dan sinar UV dapat meningkatkan produksi ROS pada tubuh. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa menggunakan antioksidan eksogen dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Teori radikal bebas dari proses penuaan menjelaskan mengapa antioksidan dapat mencegah kerutan, tetapi teori ini tidak dapat membuktikan penggunaan antioksidan dapat menyembuhkan kerutan yang telah ada (Baumann dan Allemann, 2009).

Antioksidan eksogen berupa pemberian topikal yang telah banyak digunakan adalah asam askorbat (Vitamin C). Berdasarkan penelitian Eberlein et

al., (1998) diketahui bahwa asam askorbat dapat melindungi kulit dari sinar

matahari menunda timbulnya tumor kulit dan mengurangi kerutan pada kulit yang diakibatkan oleh radiasi UV-B (photoaging). Penelitian yang telah dilakukan Yin et al., (1996) terhadap kultur sel fibroblast diketahui bahwa komponen polifenol

yang terkandung dalam ekstrak segar daun teh dapat berasosiasi untuk menyerap radikal oksidan dengan tidak terjadinya pertumbuhan sel-sel tumor tetapi hampir tidak memberikan efek pertumbuhan pada sel-sel normal.

Antioksidan lain yang telah dibuktikan dapat memberikan perlindungan terhadap penuaan dini adalah genistein, senyawa aktif isoflavon. Genistein merupakan senyawa antioksidan yang terdapat pada makanan. Pengujian genistein antioksidan telah dilakukan pada kultur Human Dermal Fibroblast (HDFs) secara in vitro yang diberi paparan sinar UV-B dan dibuktikan bahwa genistein

melindungi fibroblast kulit terhadap penuaan dengan menginduksi enzim antioksidan endogen dan mencegah stres oksidatif intraseluler yang berasal dari mitokondria (Wang et al., 2010).

Senyawa antioksidan yang diperoleh dari tanaman disebut phyto antioxidant. Berdasarkan penelitian Chiu et al., (2005) dan Meo et al., (2013)

diketahui bahwa polifenol merupakan senyawa antioksidan yang baik. Mekanisme antioksidan senyawa polifenol berdasarkan atas kemampuan mendonorkan atom hidrogen dan kemampuan mengkhelat ion–ion logam. Setelah mendonorkan satu atom hidrogen, senyawa fenolik terstabilkan secara resonansi, yang tidak mudah berpartisipasi dalam reaksi radikal yang lain.

Moertolo, (2015) telah melakukan pengujian antioksidan antosianin dari ekstrak beras hitam, diketahui bahwa antosianin dapat menmenghambat penurunan jumlah kolagen yang diradiasi oleh sinar UV-B, dimana dengan adanya penurunan jumlah kolagen maka akan menyebabkan kerutan pada kulit (clinical photoaging).

2.6 Manggis (Garcinia mangostana L.)

Garcinia mangostana L. merupakan pohon buah dengan tinggi mencapai 25

meter. Berbatang kayu dengan warna hijau kotor yang bulat tebal dan tegak dengan diameter batang 45 cm memiliki daun tunggal yang berwarna hijau dan berbentuk lonjong dengan ujung runcing, pangkal yang tumpul dan tepi yang rata, pertulangan menyirip, berukuran panjang 20 – 25 cm dan lebar 6 – 9 cm.

berbungan tunggal berwarna kuning, berkelamin dua dan berada di ketiak daun dengan panjang 1 – 2 cm. buah berbentuk bola yang tertekan, garis tengah 3,5 – 7 cm, berwarna ungu tua, dinding buah tebal dan berdaging. Berbiji bulat, berwarna kuning hingga diameter ± 2 cm, dalam satu buah terdapat 5 -7 biji, diselimuti oleh selaput biji yang tebal dan berair. Berakar tunggang berwarna putih kecoklatan (Hutapea, 1994). Buah dan pohon manggis dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Manggis (Garcinia mangostana L.) (Hadriyono, 2011)

Simplisia kulit buah manggis berupa potongan padat, agak keras, bentuk seperempat bola atau setengah bola dengan garis tengah 4-6 cm, tebal 3-6 mm, permukaan luar agak kasar, agak mengkilat, warna kecoklatan sampai coklat kehitaman sedangkan permukaan dalam licin, berwarna coklat, dan terdapat sisa sekat yang membagi buah menjadi 4 bagian atau lebih, bekas patahan tidak rata, tidak berbau dengan rasa pahit. Secara mikroskopik yang menjadi fragmen penanda adalah sel batu, parenkim endokarp, parenkim eksokarp, periderm dan parenkim mesokarp (Depkes RI, 2010).

2.5.1 Klasifikasi Tanaman Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub-divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Ordo : Guttiferanales Family : Clusiaceae Genus : Garcinia

Spesies : Garcinia mangostana L.

(Hutapea, 1994) 2.5.2 Kandungan Kimia

Praptiwi (2010), menyatakan kandungan kimia yang terdapat pada kulit buah manggis terdiri dari flavonoid, saponin, tanin, steroid/triterpenoid, kuinon, natrium, kalium, magnesium, kalsium, besi, zink dan tembaga. Kulit buah

manggis mengandung senyawa fenol, diantaranya xanton, antosianin, proantosianin, asam fenolik dan flavonoid.

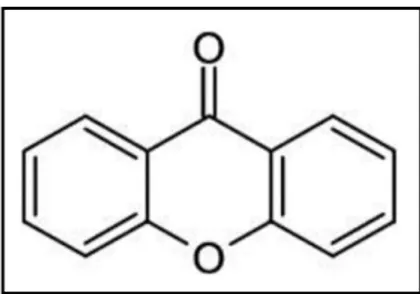

a. Xanthon

Xanton merupakan senyawa fenol utama yang terdapat pada kulit buah manggis (Hutapea, 1994; Deylami et al., 2014). Kandungan xanton pada kulit buah manggis mencapai 123,97 mg/100 mL (Yatman, 2012).

Xanton memiliki aktivitas farmakologi antipoliferasi, anti-inflamasi, antimikrobial, antikarsinogenik, antimalaria, antialergi dan pro-apoptotic (Orozco and Mark, 2013; Yatman, 2012). Xanton juga memiliki aktivitas farmakologi sebagai antioksidan. Antioksidan banyak digunakan dalam bahan sediaan topikal untuk pengobatan dermatologi. Antioksidan adalah zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas atau Reactive Oxygen Species (ROS) yang terbentuk sebagai hasil dari metabolisme oksidatif yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik yang terjadi dalam tubuh (Yulia, 2007). Susanti et al.

(2012), telah melakukan uji efek perlindungan senyawa xanton dalam ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap sinar UV yang dilakukan secara in vitro dengan teknik spektroskopi UV yang diukur pada rentang panjang gelombang sinar UV (200-400 nm). Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa xanton yang terdapat dalam kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) dapat menyerap sinar UV, dimana xanton memiliki panjang gelombang maksimum 305-330 nm yang merupakan rentang panjang gelombang sinar UV.

Berikut ini adalah struktur xanton.

Gambar 7. Struktur umum xanton (Obot et al., 2011)

Xanton pada kulit buah manggis memiliki turunan seperti α-mangostin, β- mangostin, γ-mangostin, gartanine, garcinone E, 8-deoxygartanine, 3- isomangostin dan 9-hydroxycalabaxantone (Chaverri et al., 2008; Deylami et al., 2014). Senyawa aktif utama yang terdapat pada kulit buah manggis adalah α- mangostin (Palakawong et al., 2010).

b. α-mangostin

α-mangostin merupakan kandungan mayor dari ekstrak kulit buah manggis, sebanyak 75%-85% α-mangostin telah diisolasi dari kulit buah manggis (Shibata et al., 2013). Struktur α-mangostin adalah sebagai berikut.

Gambar 8. Struktur umum α-mangostin (Shibata et al., 2013).

2.5.3 Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.)

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana ji menggunakan metode DPPH (Weecharangsan et al., 2006; Chomnawang et al.,

2007; Palakawong et al., 2010). Metode DPPH pada prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari senyawa antioksidan. Derajat penurunan warna ungu merah DPPH menjadi DPPH dalam bentuk tereduksi (DPPHH) yang berwarna kuning mengindikasikan kemampuan peredaman senyawa tersebut sebagai antiradikal bebas dan dilakukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 517 nm (Kosem et al., 2007). Weecharangsan et al. (2006) mempelajari sifat antioksidan dan neuroprotektif dari empat jenis ekstrak kulit buah manggis (ekstrak air, ethanol 50%, ethanol 95%, dan ethyl acetate).

Kapasitas antioksidan tersebut diuji dengan metode DPPH dengan konsentrasi 1;

10; 50 and 100 μg/mL pada masing - masing ekstrak. Ekstrak air dan ethanol 50%

menunjukan kapasitas antioksidan paling tinggi yaitu dengan IC50 masing-masing 34,98 dan 30,76 μg/mL.

Berdasarkan hasil penelitian Yudisthira, (2014) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit buah manggis dapat meningkatkan jumlah kolagen dermis dan menurunkan ekspresi MMP-1, kerusakan kolagen akibat sinar UV merupakan manifestasi awal photoaging. Zarena dan Sankar (2009) telah menguji aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis dalam meredam radikal hidroksil dan peroksidasi lipid, diketahui bahwa ekstrak kulit buah manggis memiliki kemampuan melindungi kerusakan sel keratinosit yang terpapar H2O2 dengan konsentrasi 200 µM, dan diketahui ekstrak tersebut dapat meningkatkan viabilitas sel keratinosit.

Penelitian mengenai aktivitas antioksidan dari ekstrak kulit buah manggis terhadap jumlah fibroblast dan clinical photoaging belum dilakukan secara

khusus. Akan tetapi, kandungan polifenol dari ekstrak kulit buah manggis memiliki aktivitas antioksidan terhadap jumlah fibroblast. Miguel (2012), juga melakukan penelitian terhadap komponen bioaktif antioksidan polifenol pada kultur oral fibroblast diketahui bahwa polifenol dapat melindungi kultur oral fibroblast dari efek merusak seperti H2O2, EtOH dan Nikotin dengan menurunkan total reactive oxygen species (ROS) dan meningkatkan kelangsungan hidup sel serta sintesis DNA pada sel fibroblast tersebut.

Aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis terhadap jumlah fibroblast telah dilakukan pengujian secara in vivo oleh Yulia (2013), dan diketahui bahwa ekstrak kulit buah manggis dengan dosis 300 mg dapat meningkatkan jumlah sel fibroblast pada kulit tikus wistar jantan yang diinduksi bakteri Porphyromonas gingivalis untuk mengoptimalkan proses penyembuhan melalui mekanisme

antiinflamasi dan penghambatan aktivitas radikal bebas. Trifena, (2012) juga telah melakukan uji in vivo terhadap perlindungan clinical photoaging dengan parameter kelembaban, elastisitas dan kecerahan kulit dari ekstrak kulit buah manggis yang dibuat dalam sediaan krim, hasilnya menunjukkan bahwa kelembaban, elastisitas, dan kecerahan kulit pasien coba secara statistik menunjukkan peningkatan setelah pemakaian 28 hari.

2.7 Masker Gel Peel off

Masker adalah sediaan kosmetik yang biasa digunakan sebagai perawatan wajah yang memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai pemberi kelembaban, mengembalikan tekstur kulit, memberi nutrisi pada kulit, melembutkan kulit,

membersihkan pori-pori kulit, mencerahkan warna kulit, mengendurkan otot-otot wajah dan menyembuhkan jerawat dan bekas jerawat, perlindungan dari bahaya UV, antioksidan, mencegah penuaan dini, mencegah kerutan, dan mencegah pengenduran kulit (Mitsui, 1997; Utami, 2014).

Masker merupakan salah satu cara membersikan wajah dari permukaan kulit. Masker dapat dibedakan menjadi dua yakni masker yang dilepaskan dengan dibilas dan masker yang dilepaskan dengan dikelupas (Masker Peel off).

Berdasarkan bentuknya masker yang dilepaskan dengan dikelupas (Masker Peel- Off) dibedakan menjadi tiga yakni gel, pasta dan powder (serbuk). Masker peel-off

dalam bentuk gel atau masker gel peel-off merupakan masker berbentuk gel transparan atau semi transparan yang mampu menyebar dengan baik serta membentuk lapisan pada kulit yang mudah diangkat setelah dikeringkan. Setelah lapisan film tersebut dikelupas maka kulit akan terasa lembab, lembut dan terasa bersih (Mitsui, 1997). Masker gel peel off merupakan masker yang terbuat dari bahan polimer seperti polivinil alkohol dan bahan seperti lateks dan senyawa karet alam (Shai et al., 2009). Bentu sediaan gel segera mencair jika berkontak dengan kulit dan membentuk satu lapisan. Absorpsi pada kulit lebih baik daripada krim.

Gel juga baik dipakai pada lesi di kulit yang berambut (Yanhendri, 2012). Zat aktif pada masker dapat lebih lama berinteraksi dengan kulit wajah. Manfaat masker gel peel-off antara lain dapat mengangkat sel kulit mati agar kulit bersih dan segar, mengembalikan kelembutan kulit, dan dengan pemakaian teratur dapat mengurangi kerutan halus pada kulit wajah (Evrilia et al., 2014).

Dibandingkan dengan sediaan masker lain seperti pasta dan serbuk, masker gel peel off memiliki beberapa keunggulan yaitu, dapat menimbulkan efek dingin akibat lambatnya penguapan air pada kulit, tidak menghambat fungsi fisiologis kulit khususnya respiration sensibilis karena tidak membentuk lapisan lilin yang melapisi permukaan kulit secara kedap serta tidak menyumbat pori-pori kulit, memungkinkan pemakaian pada bagian tubuh yang berambut, daya sebar dan daya lekat baik, serta mampu melepaskan zat aktif dengan baik (Lieberman and Banker, 1989; Voigt, 1994).

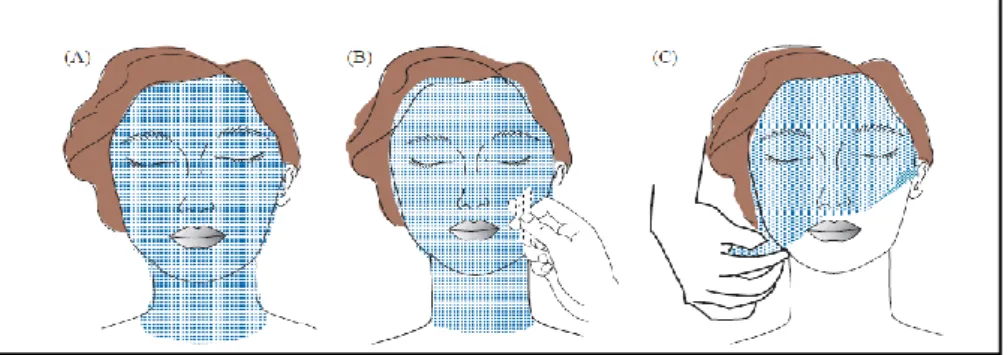

Masker diaplikasikan pada permukaan kulit dengan cara dioleskan, ditunggu mengering, mengeras dan membentuk lapisan tipis, fleksibel serta transparan biasanya 15-30 menit kemudian dikelupas seperti pada gambar 8.

Gambar 9. Cara Menggunakan Masker Gel Peel off (Shai et al., 2009).

Keterangan: (A) Sepotong kain kasa yang dibasahi dengan akuades ditempatkan pada wajah; (B) Masker gel peel off dioleskan di atas kasa; (C) Setelah waktu

pengaplikasian selesai masker diangkat dengan cara dikelupas.