KAJIAN POPULASI SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN

SUMBER DAYA IKAN MADIDIHANG (Thunnus albacares

Bonnaterre, 1788) YANG DIDARATKAN

DI PPN PRIGI, JAWA TIMUR

HILMY YASHAR FEBRIANSYAH

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kajian Populasi Sebagai Dasar Pengelolaan Sumber Daya Ikan Madidihang (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) yang didaratkan di PPN Prigi, Jawa Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2015

Hilmy Yashar Febriansyah

ABSTRAK

HILMY YASHAR FEBRIANSYAH. Kajian Populasi Sebagai Dasar Pengelolaan Sumber Daya Ikan Madidihang (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) yang didaratkan di PPN Prigi, Jawa Timur. Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN dan YONVITNER.

Ikan madidihang (Thunnus albacares) bernilai ekonomis tinggi, karena termasuk komoditas penting. Permasalahan yang dihadapi kegiatan perikanan ini di antaranya, permintaan pasar dunia yang meningkat, status fully-exploited, hasil tangkapan turun, tekanan penangkapan tinggi dan 60% hasil tangkapan di bawah ukuran layak tangkap. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak buruk pada sumber daya dan keuntungan nelayan di tahun mendatang. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengelolaan perikanan madidihang berbasis informasi stok perikanan. Analisis yang dilakukan adalah hubungan panjang bobot, pertumbuhan, laju eksploitasi, model surplus produksi, analisis bioekonomi dan upaya pengelolaan. Data primer diambil bulan Juni hingga Agustus 2014. Pola pertumbuhan bersifat allometrik negatif. Laju eksploitasi telah melebihi nilai optimum, dan status aktivitas penangkapan mengalami tangkap lebih. Upaya dan hasil tangkapan melebihi nilai optimum sebesar 201 trip/tahun dan 44,43 ton/tahun. Analisis bioekonomi menunjukkan, keadaan penangkapan madidihang di PPN Prigi mengalami biological dan economics overfishing. Pengelolaan yang disarankan yaitu pembatasan upaya mencapai 149 trip dan pemberlakuan ikan layak tangkap minimum sebesar 120 cm panjang cagak.

Kata kunci: Bioekonomi, laju eksploitasi, madidihang, model surplus produksi, pola pertumbuhan

ABSTRACT

HILMY YASHAR FEBRIANSYAH. Population Assessment as Basic Management of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares, Bonnaterre 1788) Resources Landed in Prigi Fishery Port, East Java. Supervised by ACHMAD FAHRUDIN and YONVITNER.

Yellowfin tuna is a high economic value commodity. Problems after fisheries are market demand increased, the status of fully-exploited, catches dropped, high fishing pressure, and 60% of the catch under the size of a decent catch. It is feared to have a negative impact on the resources and advantages of fishermen in the coming year. It will cause adverse effects in the future, that to fishing resources and profits. The purpose of this study was to review yellowfin Tuna fisheries management based a stocks fishery information. Analysis was done to evaluate the length weight relationship, growth, and the rate of exploitation, surplus production models, bioeconomics analysis and management. Primary data was collected in June-August 2014. Growth pattern is allometric negative. The rate of exploitation has exceeded the optimum value, so the fishing activity has been overexploited. The effort and the catch exceeds of optimum value at 201 trip/year, and 44.43 ton/year. Bioeconomics analysis shows, the state

of fishing yellow fin tuna at Prigi Fishery Port suffered economic and biological overfishing. Management was suggested that to decrease effort at 149 trips and increase minimum length on 120 cm fork length.

Keywords: Bioeconomics, exploitation rate, growth pattern, surplus production models, Yellowfin tuna

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan

KAJIAN POPULASI SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN

SUMBER DAYA IKAN MADIDIHANG (Thunnus albacores

Bonnaterre, 1788) YANG DIDARATKAN

DI PPN PRIGI, JAWA TIMUR

HILMY YASHAR FEBRIANSYAH

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang menjadikan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Karya ilmiah yang berjudul

“Kajian Populasi Sebagai Dasar Pengelolaan Sumber Daya Ikan Madidihang

(Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) Yang Didaratkan Di PPN Prigi, Jawa Timur” ini dilaksanakan di PPN Prigi pada bulan Juni hingga Agustus. Dapat terselesaikannya karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih di antaranya kepada:

1. Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan studi.

2. Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi selaku pembimbing skripsi dan Dr Yonvitner SPi, MSi selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi atas bimbingan dan ilmunya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

3. Dr Ir Sulistiono, MSc selaku penguji tamu dan Dr Ir Niken TM Pratiwi, MSi selaku komisi pendidikan.

4. Jajaran Dinas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yang telah memberikan izin dalam pengumpulan data karya ilmiah ini.

5. Papa, mama, kakak, adik serta keluarga di Trenggalek yang selalu memberikan semangat baik dukungan materil dan moril agar karya ilmiah ini cepat terselesaikan.

6. Yunita Kurnia Winantika, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan yang telah banyak memberikan waktunya untuk membantu dalam pengambilan data di lapang.

7. Teman-teman angkatan 47 Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan pada umumnya, khususnya kepada Irza, Rifqi, Rivany yang selalu sedia membantu dan terus memberikan semangat.

8. UD Tirta Mina dan Nelayan di TPI 1 PPN Prigi yang telah banyak membantu dan bersifat kooperatif selama penelitian.

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya karya ilmiah ini.

Bogor, Januari 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR LAMPIRAN vi PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Kerangka Pemikiran 2 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 3 METODE 3Waktu dan Tempat 3

Alat dan Bahan 4

Pengumpulan Data 4

Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Hasil 10

Pembahasan 16

KESIMPULAN DAN SARAN 22

Kesimpulan 22

Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

LAMPIRAN 26

DAFTAR TABEL

1 Data yang dikumpulkan 4

2 Analisis bioekonomi pada tiap rezim pengelolaan 9

3 Parameter pertumbuhan ikan madidihang 11

4 Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan madidihang di PPN Prigi 12

5 Parameter biologi ikan madidihang 14

6 Nilai upaya dan hasil tangkapan pada rezim MSY untuk tiap model 14

7 Hasil analisis bioekonomi 15

8 Analisis hasil keterkaitan antar variabel 15

9 Saran pengelolaan 16

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram kerangka pemikiran 2

2 Peta lokasi PPN Prigi dan wilayah penangkapan ikan madidihang 3 3 Komposisi nilai produksi ikan yang didaratkan 10 4 Komposisi hasil tangkapan ikan yang didaratkan 10

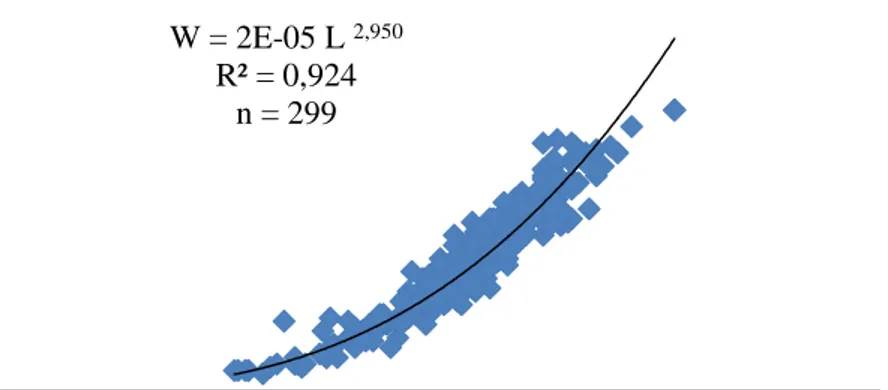

5 Hubungan panjang dan bobot ikan madidihang 11

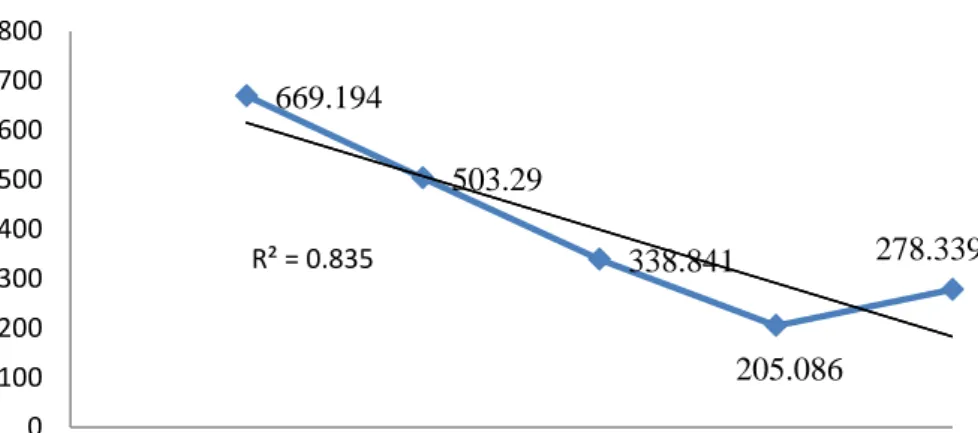

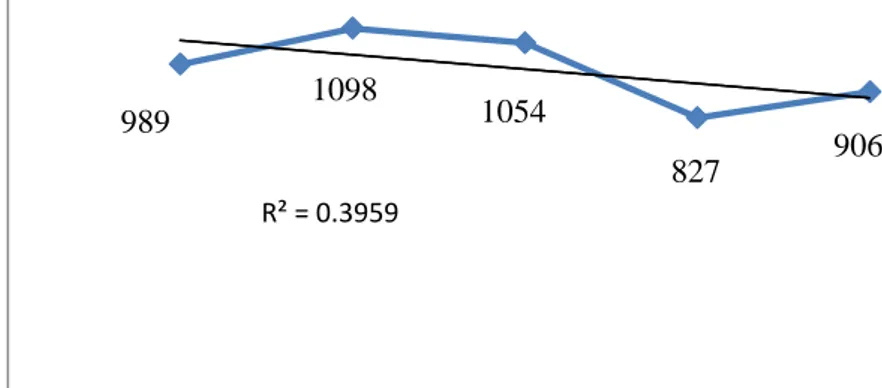

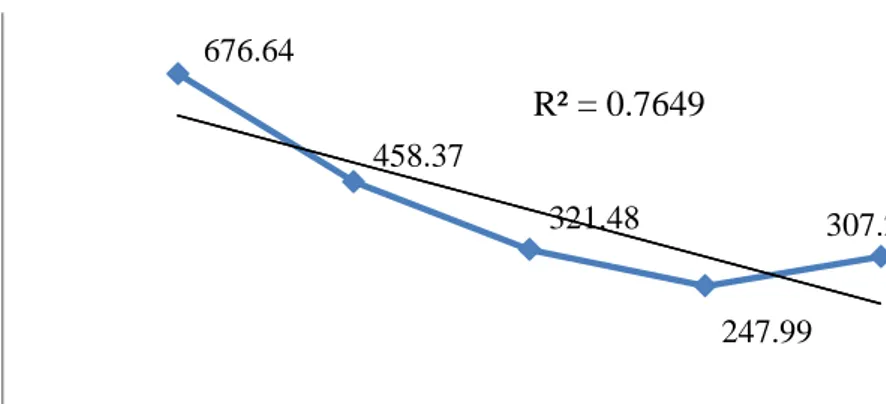

6 Kurva pertumbuhan Von Bertalanffy ikan madidihang 12 7 Hasil tangkapan ikan madidihang di PPN Prigi tahun 2009-2013 12 8 Upaya penangkapan ikan madidihang di PPN Prigi 13 9 Hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan tahun 2009-2013 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Tabel Distribusi frekuensi ikan Madidihang di PPN Prigi 26

2 Hasil analisis ELEFAN penelitian ini 26

3 Hasil analisis ELEFAN penelitian Kar et al. (2012) 26

4 Hasil analisis ELEFAN Gouping et al. (2011) 27

5 Hasil analisis ELEFAN Rohit et al. (2012) 27

6 Kuisioner untuk nelayan madidihang PPN Prigi 28 7 Data komposisi hasil tangkapan dan nilai produksi ikan di PPN Prigi 32 8 Data hasil dan upaya penangkapan tahun 2009-2013 32

9 Variabel bioekonomi 32

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuna sirip kuning atau madidihang memiliki nama latin Thunnus albacares (Bonnaterre 1788). Nama internasional untuk ikan madidihang adalah yellowfin

tuna. Sebaran habitat ikan ini meliputi lautan tropis hingga subtropis, terkecuali

lautan Mediterania (FAO 2014). Sebaran habitat secara vertikal ikan madidihang terletak di antara lapisan epipelagis dan mesopelagis, diperkirakan mencapai kedalaman 100 m dari permukaan laut. Penyebaran madidihang di Indonesia adalah Samudra Hindia yang meliputi pantai Barat Sumatera, pantai Selatan Jawa, Bali dan kepulauan Nusa Tenggara. IOTC (2014) mencatat ukuran panjang dan bobot maksimum ikan madidihang di Samudra Hindia mencapai 240 cm FL, bobot 200 kg. Panjang ikan yang umum ditemukan adalah 150 cm FL (IOTC 2010).

Ikan madidihang termasuk dalam komoditas ekspor perikanan di Indonesia dan perdagangan dunia. Secara umum, ikan madidihang digolongkan dalam jenis komoditas tuna/cakalang/tongkol. Volume ekspor komoditas ini dalam neraca perdagangan Indonesia tahun 2011 tercatat mencapai 141.774 metrik ton. Komoditas ini menyumbang 498.591.000 US$ pada pendapatan negara (Pusdatik 2013). Madidihang menyumbang persentase terbesar dari komoditas tersebut. Volume total tangkapan madidihang yang dihasilkan oleh perairan Indonesia tercatat 176.793 ton. Salah satu provinsi yang memiliki sumber daya ikan madidihang adalah Provinsi Jawa Timur. Produksi tuna di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 tercatat sebesar 6.078 ton.

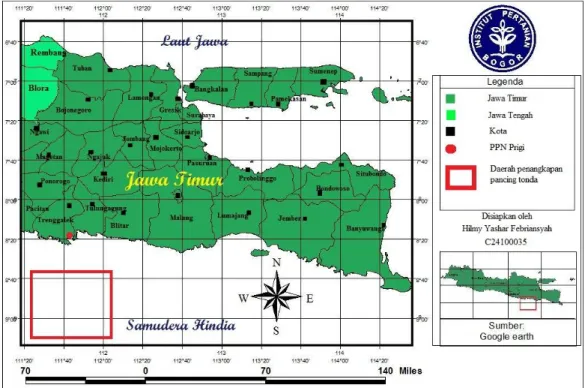

Salah satu tempat pendaratan ikan madidihang yang ada di Jawa Timur adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Umumnya alat tangkap yang digunakan di Samudra Hindia untuk menangkap spesies ini adalah rawai tuna, pukat cincin, dan pancing ulur (Miazwir 2012). Nelayan di PPN Prigi menggunakan alat tangkap pancing tonda untuk menangkap spesies tersebut.

Volume produksi sumber daya madidihang di PPN Prigi pada tahun 2011 tercatat 338,841 ton. Volume produksi tersebut menyumbang 1% dari produksi perikanan total PPN Prigi. Nilai ekonomis hasil tangkapan yang dihasilkan mencapai Rp 4.482.420.550 pada tahun yang sama. Nilai tersebut menyumbang 3% dari keseluruhan hasil tangkapan (PPN Prigi 2014). Pada tingkat nelayan, harga madidihang dewasa berkisar antara Rp 27.000/kg-Rp 30.000/kg. Harga tersebut merupakan harga paling tinggi di antara jenis ikan lain yang tertangkap di sana. Harga jual pada pasar internasional untuk jenis ikan ini dalam kualitas sushi grade berkisar 17,99 US$/pound, atau setara dengan Rp 475.925,-/kg (Keys

Fisheries Market and Marina Online Store 2014). Pemberian label harga yang

tinggi tersebut menunjukkan, bahwa madidihang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan patut diperhitungkan.

Permintaan pasar dunia yang terus meningkat, dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan madidihang. Masalah lainnya adalah status tingkat eksploitasi di WPP-RI 572 mencapai fully-exploited (Pusdatik 2013), turunnya hasil tangkapan 5 tahun terakhir, tekanan penangkapan tinggi, dan

2

ditangkapnya ikan di bawah ukuran layak tangkap mencapai 60% total tangkapan madidihang di PPN Prigi. Oleh sebab itu, diperlukannya kajian pengelolaan terhadap sumber daya madidihang berbasis informasi stok.

Kajian tersebut bertumpu pada kajian biologi dan ekonomi. Hasil pengkajian berupa jumlah hasil tangkapan lestari, upaya penangkapan optimum, dan keuntungan maksimum dari aktivitas penangkapan. Selain itu dirumuskan pula langkah pengelolaan, baik yang bersifat aksi cepat dan juga perencanaan untuk tahun selanjutnya. Hasil akhir berupa kebijakan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan karakteristik sumber daya. Selain berpihak pada kelestarian sumber daya, juga memberikan keuntungan secara maksimum dan berkelanjutan kepada nelayan. Sesuai dengan pernyataan Effendie (2002), mengenai pentingnya pengelolaan terhadap sumber daya perikanan, yaitu untuk mempertahankan atau memperbaiki sumber daya perikanan dan bagaimana penggunaannya agar menguntungkan.

Kerangka Pemikiran

Sumber daya perikanan dengan sifat kepemilikan termasuk dalam ketegori kepemilikan umum (common property), sehingga dalam pemanfaatannya dapat mengarah pada akses terbuka (open access). Walaupun sifat sumber daya perikanan yang dapat pulih (renewable), jika dieksploitasi secara berlebihan akan menyebabkan kepunahan. Populasi madidihang di perairan sekitar PPN Prigi yang belum banyak dikaji, penurunan hasil tangkapan di tiap tahunnya dan jumlah upaya penangkapan cukup tinggi menjadi kekhawatiran serius. Keadaan tersebut dikhawatirkan ke depannya akan menimbulkan kelangkaan stok dan perubahan ekonomi masyarakat.

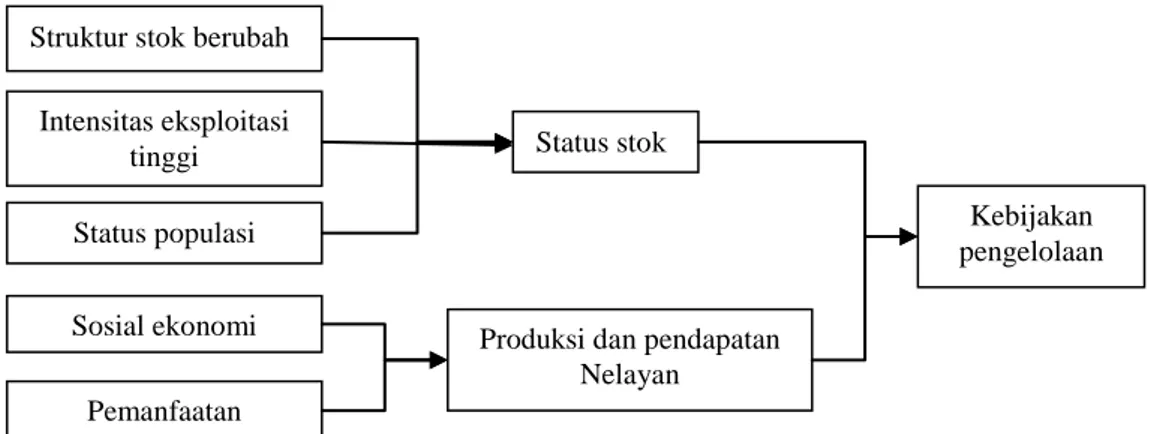

Gambar 1 Diagram kerangka pemikiran

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengelolaan perikanan tuna (madidihang) berbasis informasi stok perikanan di perairan.

Kebijakan pengelolaan Status stok

Struktur stok berubah Intensitas eksploitasi

tinggi Status populasi

Sosial ekonomi Pemanfaatan

Produksi dan pendapatan Nelayan

3

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan berupa informasi aktual mengenai keadaan stok, dan juga status pemanfaatan ikan madidihang di perairan sekitar PPN Prigi. Manfaat untuk masyarakat di antaranya informasi tingkat efisiensi penggunaan modal finansial, untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan berkelanjutan. Manfaat untuk sumber daya ikan madidihang sendiri, berupa terciptanya kesetimbangan stok, dan spesies akan terjaga dari ancaman kepunahan akibat eksploitasi. Jika dapat diterapkan secara penuh dan serius.

METODE

Waktu dan Tempat

Waktu dilakukannya penelitian adalah bulan Juni hingga Agustus 2014, meliputi kegiatan pengumpulan data primer, wawancara dan pengumpulan data sekunder dari PPN Prigi. Selang waktu pengambilan data dilakukan setiap 2-3 hari sekali dalam jangka waktu 3 bulan. Penelitian dilakukan di PPN Prigi, terletak di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian merupakan ikan madidihang hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPN Prigi.

4

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, peta wilayah perairan Prigi dan sekitarnya, mistar dengan ketelitian 1 cm, timbangan dengan ketelitian 1 kg, alat tulis kantor (ATK) dan alat dokumentasi (kamera digital). Bahan yang digunakan sebagai objek penelitian adalah ikan madidihang (Thunnus

albacares).

Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data panjang, bobot ikan madidihang dan data hasil wawancara terhadap nelayan ikan madidihang. Data sekunder meliputi kondisi umum perairan sekitar PPN Prigi, upaya penangkapan dan data produksi madidihang selama 5 tahun terakhir (2009-2013).

Data primer berupa pengukuran panjang dan bobot, dilakukan dengan mengukur panjang maksimal ikan dan bobot basah ikan. Pengambilan contoh ikan madidihang menggunakan metode Penarikan Contoh Acak Sederhana (PCAS). Jumlah contoh ikan madidihang yang diambil berkisar 50-100 ekor, bergantung terhadap jumlah yang tersedia dari tiap pengambilan contoh. Metode wawancara yang digunakan berupa kuesioner pada Lampiran 6. Tujuan dari wawancara tersebut, yaitu mengetahui rata-rata produksi per trip, rata-rata biaya operasional per trip, rata-rata pendapatan per trip, jumlah trip per tahun, musim penangkapan, daerah penangkapan, dan deskripsi subjek yang diwawancarai. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu dinas PPN Prigi. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap materi yang berkaitan dengan objek kajian. Materi tersebut digunakan sebagai referensi dan data pembanding terhadap data yang telah didapatkan.

Tabel 1 Data yang dikumpulkan

Data Satuan Teknis Pengumpulan

Panjang Cm Pengukuran ujung mulut-ujung ekor

(Total Length)

Bobot kg Menimbang bobot ikan

Biaya Operasional

Rp Wawancara terhadap nelayan madidihang a. BBM b. Oli c. Es Batu d. Air bersih e. Perbekalan f. Upah ABK

Upaya penangkapan trip/tahun Laporan statistik PPN Prigi Hasil tangkapan kg/tahun Laporan statistik PPN Prigi Jenis alat tangkap - Laporan statistik PPN Prigi

Harga ikan kg Wawancara terhadap nelayan

madidihang dan laporan statistik PPN Prigi

5

Analisis Data

Hubungan Panjang Bobot

Hubungan panjang bobot diduga dengan menggunakan persamaan kurva geometrik yang telah dilinierkan. Persamaan yang digunakan menurut Effendie (2002) adalah sebagai berikut.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menduga hubungan panjang bobot adalah sebagai berikut.

Langkah 1: Menentukan nilai slope dan intersept dengan melakukan regresi, dengan Y= ln W dan X= ln L.

Langkah 2: Menentukan nilai a dan b, yaitu intersept = ln a, sehingga a = exp

intercept, nilai b = slope.

Langkah 3: Menguji nilai b = 3 atau b ≠ 3 dengan menggunakan uji-t (uji parsial). Hipotesis yang digunakan, yaitu:

H0: b = 3 (pola pertumbuhan bersifat isometrik) H1: b ≠ 3 (pola pertumbuhan bersifat allometrik) Allometrik dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Allometrik positif jika b > 3

2. Allometrik negatif jika b < 3

Langkah 4: Mencari nilai thitung, dengan menggunakan rumus berikut ini.

Langkah 5: Melakukan uji hipotesis, yaitu membandingkan hasil thitung dengan

ttabel pada selang kepercayaan 95%. Kaidah keputusan yang diambil

adalah sebagai berikut.

thitung > ttabel : tolak hipotesis nol (H0)

thitung < ttabel : gagal tolak hipotesis nol (H0)

Keterangan : W : bobot (gr) L : panjang (cm) d : konstanta c : konstanta

6

Pertumbuhan

Persamaan dasar yang digunakan dalam estimasi pertumbuhan adalah persamaan Von Bertalanffy menurut (Spare dan Venema 1999).

- - - .

Salah satu plot yang umumnya digunakan adalah plot Ford dan Walford atau dikenal dengan plot Ford-Walford. Langkah-langkah yang ditempuh dalam estimasi pertumbuhan ikan sebagai berikut.

Langkah 1: Melakukan regresi linier berdasarkan persamaan plot Ford Walford.

Langkah 2: Menentukan koefisien pertumbuhan (K) dan panjang asimptot (L∞), menggunakan rumus berikut ini.

Langkah 3: Untuk menduga nilai t0 (umur teoritis pada saat panjang nol) dengan menggunakan persamaan Pauly (Spare dan Venema 1999).

Keterangan :

Lt : Panjang ikan pada saat berumur t (cm) t0 : Waktu saat ikan berukuran 0

L∞ : Panjang asimtotik (cm) k : Koefisien pertumbuhan Δt : waktu

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Mortalitas (Z) dan laju eksploitasi (F) diduga menggunakan kurva tangkapan yang dilinierkan dengan data komposisi panjang (Spare dan Venema 1999). Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

Langkah 1: Mengkonversi data panjang ke data umur, menggunakan inverse persamaan pertumbuhan Von Bertalanffy.

7 Langkah 2: Menghitung waktu yang dibutuhkan ikan untuk tumbuh pada selang

panjang L1 dan L2 (ΔT).

Langkah 3: Menghitung waktu untuk panjang rata-rata.

Langkah 4: Menurunkan kurva hasil tangkapan (C) yang telah dilinierkan dengan mengkonversi menjadi data panjang.

Persamaan yang didapatkan, merupakan bentuk persamaan linier dengan

slope (b) = -Z. Laju mortalitas alami dalam pendugaannya, menggunakan

persamaan empiris Pauly sebagai berikut.

Laju mortalitas penangkapan (F) diduga dengan rumus berikut ini.

Laju eksploitasi dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara mortalitas penangkapan (F) dan mortalitas total (M) (Pauly 1984). Rumus sebagai berikut.

Untuk menduga laju eksploitasi optimum, digunakan rumus berikut ini.

E optimum = 0,5

Keterangan:

M : Mortalitas alami

8

Model Produksi Surplus

Pemilihan model surplus produksi diawali dengan pengujian terhadap model Schaefer, Fox, dan Clarke Yashimoto Pooley (CYP). Hasil tersebut diketahui, bahwa model CYP lebih baik dan dapat digunakan dibandingkan model yang lainnya.

Model Clarke Yoshimoto Pooley (CYP)

Persamaan dasar dari model CYP menurut Clarke et al. (1992) adalah sebagai berikut.

Jika dijabarkan kembali menjadi, a = 2r/(2 + r), b = (2-r)/(2+r) dan c = q/(2+r). Langkah dalam menentukan MSY dan fmsy sebagai berikut.

Langkah 1: Untuk mendapatkan persamaan a, b dan c, maka dilakukan regresi koefisien berganda.

Y = ln CPUEt+1 X1 = ln CPUEt

X2 = ft + ft+1

Langkah 2: Menentukan parameter K, q dan r dengan rumus berikut ini.

Langkah 3: Menentukan nilai MSY dan juga fMSY dengan cara sebagai berikut.

Bioekonomi

Analisis bioekonomi menggunakan analisis statis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui estimasi variabel biomassa (X), hasil tangkapan (h), upaya penangkapan optimum (E) dan keuntungan atau rente (π). Semua variabel

9 tersebut di estimasi pada tiap rezim pengelolaan, yaitu Maximum Sustainable

Yield, Maximum Economic Yield/Sole Owner dan Open Access. Tabel 2

merupakan persamaan yang digunakan dalam analisis bioekonomi untuk tiga rezim pengelolaan, yaitu Maximum Economic Yield, Maximum Sustainable Yield, dan Open Acces. Koefisien yang dibutuhkan dalam analisis adalah sebagai berikut.

K = Daya dukung lingkungan (kg)

q = Koefisien penangkapan (1/ unit upaya) r = Laju pertumbuhan populasi (% /tahun) p = Rata-rata harga (Rp/kg)

c = Rata-rata biaya per trip (Rp/trip)

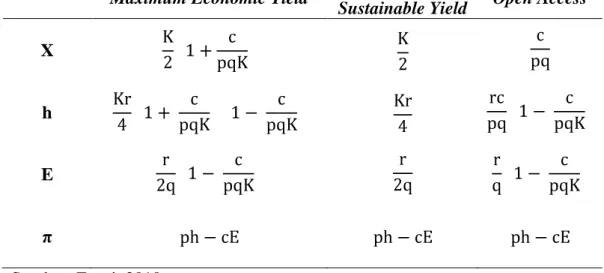

Tabel 2 Analisis bioekonomi pada tiap rezim pengelolaan

Variabel

Rezim Pengelolaan

Maximum Economic Yield Maximum

Sustainable Yield Open Access

X h E π Sumber: Fauzi, 2010 Interpretasi:

EAktual > EMSY, termasuk dalam keadaan biological overfishing.

EMEY < EAktual, termasuk dalam keadaan economics overfishing.

Saran Pengelolaan

Penentuan saran pengelolaan yang akan diajukan dengan cara membandingkan nilai hasil analisis dengan nilai pustaka yang memiliki keadaan yang setara/sebanding dengan keadaan penelitian ini. Parameter yang masuk dalam perbandingan ini, di antaranya panjang rata-rata (Lrata-rata), slope hubungan panjang bobot (b), koefisien pertumbuhan (k), panjang asimptot (L∞), umur teoritis saat panjang 0 (t0), mortalitas total (Z), mortalitas alami (M), laju eksploitasi (E), produksi rata-rata, upaya rata-rata dan CPUE rata-rata.

10

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Komposisi hasil tangkapan dan nilai produksi ikan

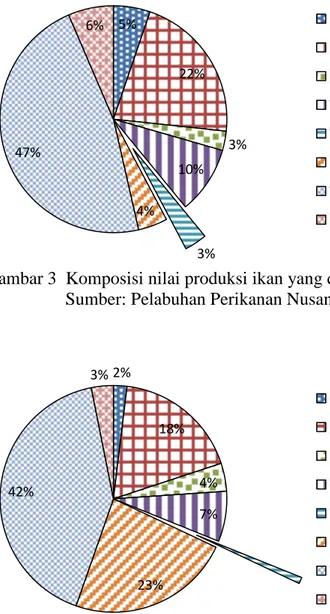

Volume hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh PPN Prigi pada tahun 2013 mencapai 30.509.213 kg, meliputi ikan demersal, ikan pelagis besar dan kecil (PPN Prigi 2014). Data hasil tangkapan ikan dan nilai produksi di PPN Prigi dapat dilihat pada Lampiran 7. Secara ekonomis, madidihang termasuk dalam nilai produksi terbesar ke 7. Data komposisi nilai produksi pada Gambar 3 menunjukkan besaran nilai produksi madidihang sebesar 3%. Besaran nilai yang tercatat dalam satuan mata uang rupiah sebesar Rp.4.516.985.850.

Gambar 3 Komposisi nilai produksi ikan yang didaratkan Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (2014)

Gambar 4 Komposisi hasil tangkapan ikan yang didaratkan Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (2014)

5% 22% 3% 10% 3% 4% 47% 6% Cakalang Layang Deles Lemuru Tongkol krai Tuna madidihang Ubur-ubur Tongkol lisong Lain-lain 2% 18% 4% 7% 1% 23% 42% 3% Cakalang Layang Deles Lemuru Tongkol krai Tuna madidihang Ubur-ubur Tongkol lisong Lain-lain

11

Gambar 4 menunjukkan bahwa ikan madidihang merupakan salah satu hasil tangkapan 7 terbanyak dari jenis ikan yang lain. Diagram pai tersebut menggambarkan, bahwa persentase hasil tangkapan ikan madidihang sebesar 1% dari total hasil tangkapan. Besaran nilai hasil tangkapan tersebut yaitu 278.339 kg.

Hubungan panjang dan bobot

Pendugaan pola pertumbuhan ikan madidihang menggunakan analisis hubungan panjang dan bobot. Gambar 5 menunjukkan grafik hubungan panjang dan bobot ikan madidihang dengan persamaan W = 0,00002 L2,950. Besaran koefisien determinasi data panjang dan bobot ikan yang dikumpulkan adalah 92,4%. Data yang dikumpulkan mewakili keadaan di alam sebesar 92,4%. Uji statistik pada selang kepercayaan 95% (α = 0,005), didapatkan pola pertumbuhan ikan allometrik negatif.

Gambar 5 Hubungan panjang dan bobot ikan madidihang

Gambar 5 merupakan kumpulan data panjang bobot ikan madidihang jantan dan betina tanpa pemisahan jenis kelamin. Tampak kumpulan data yang menyebar mengikuti garis eksponensial. Diduga kumpulan atas berjenis kelamin betina dan jantan pada kumpulan bawah.

Parameter pertumbuhan

Tabel 3 disajikan hasil analisis parameter pertumbuhan berupa panjang asimtot (L∞), koefisien pertumbuhan (k) dan umur teoritis saat panjang 0 (to). Gambar 6 terdapat kurva pertumbuhan Von Bertalanffy Ikan madidihang dengan persamaan, yaitu L(t) = 233,0109 (1-e(-0,2180(t-(-0,4396)).

Tabel 3 Parameter pertumbuhan ikan madidihang W = 2E-05 L 2,950 R² = 0,924 n = 299 0 20 40 60 80 100 120 0 50 100 150 200 250 B obot (kg) Panjang (cm)

Parameter Unit Nilai

Panjang asimtot (L∞) cm 233,0109

Koefisien pertumbuhan (k) tahun-1 0,2180

12

Gambar 6 Kurva pertumbuhan Von Bertalanffy ikan madidihang

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Pendugaan nilai mortalitas dan laju eksploitasi didapatkan dari kurva tangkapan yang dilinierkan berbasis data komposisi panjang. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan, nilai laju mortalitas penangkapan lebih besar dari pada laju mortalitas alami. Keadaan tersebut mengindikasikan ikan banyak mati karena tertangkap daripada mati secara alami. Laju eksploitasi menunjukkan nilai cukup besar yaitu 0,7356/tahun.

Tabel 4 Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan madidihang di PPN Prigi

Parameter Nilai

Laju mortalitas total (Z) 1,1842

Laju mortalitas alami (M) 0,3131

Laju mortalitas penangkapan (F) 0,8711

Laju eksploitasi (E) 0,7356

Hasil tangkapan ikan madidihang

Gambar 7 Hasil tangkapan ikan madidihang di PPN Prigi tahun 2009-2013 Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (2014)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 0 104 208 312 416 520 624 728 832 936 P aj an g (c m ) Umur (Minggu) 669.194 503.29 338.841 205.086 278.339 R² = 0.835 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 H asi l tangk apan ( ton) Tahun

13 Gambar 7 menunjukkan data hasil tangkapan madidihang yang dihimpun dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil tangkapan madidihang pada tahun 2009 tercatat 699,194 ton. Tahun 2012, hasil tangkapan madidihang tercatat 205,086 ton. Keadaan tersebut menunjukkan penurunan hasil tangkapan madidihang dalam rentang waktu 2009 hingga 2012. Pada tahun 2013, hasil tangkapan kembali meningkat. Hasil tangkapan madidihang pada tahun 2013 tercatat sebesar 278,339 ton. Secara keseluruhan tren hasil tangkapan 2009-2013 cenderung menurun, dengan tingkat terendah pada 2012. Produksi rata-rata dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 398,950 ton. Data hasil tangkapan berupa tabel dapat dilihat pada Lampiran 8.

Upaya penangkapan ikan madidihang

Data upaya penangkapan didapatkan dari data yang terhimpun dari tahun 2009 hingga 2013. Gambar 8 menunjukkan upaya penangkapan ikan madidihang di PPN Prigi. Rata-rata upaya penangkapan madidihang tercatat 975 trip/tahun.

Gambar 8 Upaya penangkapan ikan madidihang di PPN Prigi Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (2014) Upaya penangkapan menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung turun. Jumlah upaya penangkapan terbanyak pada tahun 2010, sebesar 1098 trip/tahun. Jumlah upaya paling sedikit terjadi pada tahun 2012, sebesar 827 trip/tahun.

Catch Per Unit Effort (CPUE)

Besaran nilai dari Catch Per Unit Effort (CPUE) menggambarkan produktivitas dari upaya penangkapan (Effort). Nilai hasil tangkapan per satuan unit upaya penangkapan tahun 2009-2013 disajikan pada Gambar 9.

989 1098 1054 827 906 R² = 0.3959 0 200 400 600 800 1000 1200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 U paya (t ri p) Tahun

14

Gambar 9 Hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan tahun 2009-2013 Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (2014)

Nilai CPUE tahun 2009 hingga 2012 mengalami penurunan. Tahun 2013, nilai CPUE kembali meningkat mengikuti jumlah hasil tangkapan yang juga meningkat. Hal tersebut menandakan tingkat produktivitas alat tangkap berupa pancing tonda yang menurun terhadap ikan madidihang.

Model Surplus Produksi

Model surplus produksi yang digunakan, yaitu model Schaefer, model Fox dan model Clarke Yashimoto Pooley (CYP). Nilai parameter biologi masing-masing model pendugaan disajikan pada Tabel 5. Nilai koefisien determinasi terbesar diperoleh model CYP dengan besaran nilai 76,28%. Oleh sebab itu, nilai parameter biologi model CYP digunakan pada analisis bioekonomi.

Tabel 5 Parameter biologi ikan madidihang

Model Parameter Biologi

K Q R

Schaefer 985756,9061 8,5227 0,6998

Fox 4513403,2484 0,000001 0,0018

CYP 993515,8231 0,0004 0,1789

Tabel 6 Nilai upaya dan hasil tangkapan pada rezim MSY untuk tiap model

Model fMSY MSY R2

Schaefer 199,9298 27972,0359 0,4978

Fox 503,6825 10080,2865 0,5063

CYP 201,3162 44432,7146 0,7628

Bioekonomi

Analisis bioekonomi digunakan untuk menggambarkan laju eksploitasi sumber daya secara ekologi dan ekonomi. Hasil analisis bioekonomi disajikan pada Tabel 7. Variabel yang digunakan dalam analisis bioeknomi dapat dilihat

676.64 458.37 321.48 247.99 307.22 R² = 0.7649 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 C P U E ( kg/t ri p) Tahun

15 pada Lampiran 9. Parameter biologi yang digunakan didapatkan dari penghitungan model CYP.

Tabel 7 Hasil analisis bioekonomi

Rezim Pengelolaan X h E TR TC MEY 625,12 41,47 149 1119,58 459,78 MSY 496,76 44,43 201 1199,68 619,98 Open Access 256,72 34,06 299 919,56 919,56 Aktual - 278,34 906 4516,99 2790,15 Berdasarkan nilai pada Tabel 7, diketahui biomassa/stok (X) biomassa yang dipanen (h), upaya penangkapan (E), total penerimaan (TR) dan total biaya (TC) dari rezim pengelolaan MEY, MSY, Open Access dan aktual.

Saran Pengelolaan

Analisis pengelolaan perikanan menggunakan pendekatan model analisis hasil keterkaitan antar variabel stok. Tabel 8 memuat hasil perbandingan variabel hasil perhitungan dan analisis pada penelitian dengan pustaka. Hasil yang didapat berupa status nilai variabel perhitungan dengan pustaka. Status nilai tersebut nantinya digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi.

Tabel 8 Analisis hasil keterkaitan antar variabel

Variabel Perhitungan Pustaka Status nilai

L rata-rata 133,45 120 (1) Besar b 2,95 3,07 (1) Kecil k 0,22 0,45 (1) Kecil L∞ 233,01 166,43(1) Besar t0 0,44 1,38 (1) Kecil Z 1,18 1,34 (2) Kecil M/Z 0,26 0,38 (2) Kecil F/Z 0,74 0,62 (2) Besar Produksi 398950 152066 (3) Besar Upaya 975 297 (3) Besar CPUE 402,34 519,25 (3) Kecil

Sumber: (1) Wijaya 2012, (2) Kar 2012, (3) Hermawan 2011.

Pustaka yang digunakan pada analisis ini di antaranya Wijaya pada tahun 2012 di PPN Palabuhan Ratu, Kar et al. pada tahun 2012 di perairan Kepulauan Andaman dan Nicobar, Hermawan pada tahun 2011 di PPP Pondok Dadap. Tabel 9 memuat keterangan analisis keadaan sumber daya ikan madidihang berdasarkan perbandingan pada Tabel 8. Saran pengelolaan yang diajukan merupakan pertimbangan dari keadaan hasil analisis dari tiap-tiap variabel.

16

Tabel 9 Saran pengelolaan

Variabel Keterangan Saran Pengelolaan

L rata-rata Ukuran tangkapan ikan dewasa lebih panjang

Sosialisasi ukuran minimum layak tangkap b Keadaan ikan yang lebih kurus Pengaturan hasil tangkapan k Pertumbuhan lebih lambat

Prinsip kehati-hatian dalam penangkapan

L∞ Berpotensi berukuran lebih besar Sosialisasi ukuran minimum layak tangkap t0 Secara teoritis telur lebih cepat

menetas

Pengawasan ukuran ikan yang ditangkap

Z Kematian total tiap tahun lebih

kecil Pengaturan tangkapan dan

upaya penangkapan M/Z Kematian alami cukup rendah

F/Z Laju eksploitasi lebih tinggi Produksi Hasil tangkapan lebih banyak

Pengurangan upaya penangkapan Upaya

Upaya penangkapan lebih banyak

CPUE

Efisiensi penangkapan lebih kecil

Penentuan upaya efektif untuk penangkapan

Pembahasan

Aktivitas penangkapan ikan madidihang menggunakan perahu berukuran 6 GT. Mesin penggerak yang digunakan berupa diesel berbahan bakar solar. Tiap kapal terdapat 2 buah untuk menjalankan perahu. Jenis mesin diesel yang digunakan memiliki daya 30 pk. Jumlah rata-rata solar yang dibutuhkan untuk sekali trip penangkapan adalah sebesar 250 liter. Bagian tengah perahu terdapat palka penyimpanan ikan. Volume pada umumnya berukuran 120 x 175 x 120 cm3, berbahan fiberglass dan berjumlah 3 buah. Anak buah kapal (ABK) yang dibutuhkan dalam aktivitas penangkapan umumnya berjumlah 4-5 orang. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali trip penangkapan berkisar 7-14 hari. Jarak PPN Prigi dengan fishingground mencapai 100-200 mil ke arah selatan (Samudra Hindia). Musim penangkapan ikan madidihang di perairan sekitar PPN Prigi antara bulan Maret hingga bulan November. Musim puncak penangkapan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Musim tidak melaut biasanya terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Suhu perairan Samudera Hindia menurut penelitian yang dilakukan Barata et al. (2011), sebesar 22,20-26,40°C. Suhu tersebut 80% didominasi pada ukuran >100 cm tertangkap pada kedalaman 85,73-167,80 m.

Jenis ikan yang tertangkap oleh nelayan pancing tonda, di antaranya madidihang (Thunnus albacores), tuna albakora (Thunnus alalunga) tuna mata besar (Thunnus obesus) cakalang (Katsuwonus pelamis), lemadang (Coryphaena

hippurus), dan todak (Xiphias galduys). Tuna madidihang, tuna mata besar dan

albakora, umumnya ditangkap pada ukuran dewasa dan jouvenile. Tangkapan berupa jouvenile disebut sebagai baby tuna oleh masyarakat sekitar. Harga ikan ditingkat nelayan, yaitu madidihang dewasa Rp 27.000/kg-Rp 30.000/kg, tuna albakora dewasa Rp 21.000/kg, cakalang Rp 11.000/kg-Rp 13.000/kg, lemadang

17 Rp 13.000/kg-Rp 14.000/kg, todak Rp 17.000, dan baby tuna Rp 11.000/kg-Rp 13.000/kg.

Analisis hubungan panjang dan bobot digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan madidihang yang didaratkan di PPN Prigi. Persamaan yang diperoleh dari analisis hubungan panjang dan bobot adalah W = 0,00002 L2,9504 dan koefisien determinasi 92,4%. Nilai slope hasil analisis hubungan panjang dan bobot ikan madidihang sebesar 2,9504. Berdasarkan uji-t dengan (α = 0,005), kesimpulan pola pertumbuhan ikan madidihang adalah allometrik negatif. Pola pertumbuhan allometrik negatif menggambarkan keadaan ikan yang kurus. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan panjang yang lebih besar dari pertumbuhan bobot (Effendie 2002).

Pola pertumbuhan tersebut bersesuaian dengan hasil penelitian Kaymaram

et al. (2013) di Perairan Laut Oman, Andamari et al. (2012) di Samudra Hindia

Selatan Bali, Nuraini (2013) di PPN Prigi dan Miazwir (2012) di Samudera Hindia Selatan Bali. Berbeda halnya pada penelitian Gouping et al. (2011) di Perairan Pasifik Tengah dan Barat, Rohit et al. (2009) di Teluk Andhara, India. Pola pertumbuhan yang didapatkan adalah allometrik positif. Pola pertumbuhan yang berbeda juga didapatkan Kar et al. (2012) di Perairan Andaman, Dissanayake et al. (2008) di Barat Laut dan Timur Laut Teluk Srilanka dan Nicobar dan Wijaya (2012) di Samudera Hindia Selatan Sukabumi, yaitu isometrik. Penjelasan mengenai perbedaan pola pertumbuhan tersebut menurut Wootton (1998) in Gouping et al. (2011), yaitu perbedaan pola pertumbuhan mungkin disebabkan oleh perbedaan keadaan lingkungan berupa suhu perairan, densitas pakan, dan penyakit. Faktor yang paling relevan mempengaruhi pola pertumbuhan ikan madidihang yang didaratkan di PPN Prigi adalah densitas pakan. Pakan ikan madidihang berupa ikan pelagis kecil yang terdapat pada lapisan mesopelagis (FAO 2014), banyak ditangkap oleh nelayan sebagai ikan buruan. Hal tersebut dibuktikan dengan data statistik perikanan PPN Prigi yang menunjukkan hasil tangkapan didominasi oleh ikan pelagis kecil. Keadaan tersebut menunjukkan terjadinya persaingan antara ikan madidihang dan nelayan dalam memanfaatkan sumber daya ikan pelagis kecil yang terbatas.

Grafik hubungan panjang bobot hasil analisis merupakan campuran dari jenis kelamin jantan dan betina. Dugaan terhadap grafik tersebut, yaitu kumpulan titik pada bagian atas garis eksponensial berjenis kelamin betina dan kumpulan titik pada bagian bawah berjenis kelamin jantan. Dugaan tersebut dibuktikan oleh hasil analisis yang dilakukan Lehodey dan Leroy (1999) mengenai populasi madidihang di Pasifik Barat dan Tengah. Hasil analisis berupa panjang asimptot madidihang betina bernilai lebih besar dibanding jantan. Panjang asimptot yang lebih besar menunjukkan betina dapat berukuran lebih besar pada fase dewasa.

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ikan dan ukuran maksimum yang dapat dicapai. Hasil dari analisis pertumbuhan, yaitu panjang asimptot (L∞) 233,01 cm, koefisien pertumbuhan (k) 0,2180/tahun, dan nilai teoritis saat panjang 0 (t0) -0,4396 tahun, dan sebaran panjang aktual contoh ikan 68-192 cm. Berdasarkan pada hasil analisis tersebut diketahui nilai panjang saat umur ikan 0 (L0) yaitu 0,4278 cm. Secara teoritis untuk mencapai panjang asimptot, waktu yang dibutuhkan ikan madidihang adalah 25 tahun. Rata-rata

ikan madidihang dewasa yang tertangkap berukuran 133,4548 cm. Panjang tersebut telah memenuhi ukuran layak tangkap yang disarankan oleh

WWF-18

Indonesia dengan panjang minimum 120 cm FL (Habibi 2011). Pendapat yang berbeda diungkapkan Marsac et al. (2006) dalam penelitiannya, bahwa panjang madidihang jantan mencapai kedewasaan pada panjang 104 cm FL. Penelitian Nootmorn (2005), menyatakan ikan madidihang mencapai fase dewasa pada 109,69 cm FL, 25 kg untuk betina, dan 104,95 cm FL, 22 kg untuk jantan. Jika dilihat pada grafik pertumbuhan, ukuran 120 cm FL terpenuhi dalam rentang 3 tahun 20 minggu. Berbeda halnya dengan penelitian Miazwir (2012), menyatakan ikan mencapai ukuran dewasa dan pernah sekali memijah pada umur 3 tahun.

Hasil analisis pertumbuhan yang berbeda didapatkan pada penelitian Lessa

et al (2004) (L∞=230,70), (k=0,267), (t0=-0,0810); Gouping et al. (2011) (L∞=175,90), (k=0,520), (t0=-0,1900); Kar et al. (2012) (L∞=173,30), (k=0,390), (t0=-0,999); Kaymaram et al. (2013) (L∞=183,30), (k=0,450), (t0=-0,184); dan Wijaya (2012) (L∞=166,40), (k=0,450), (t0=-1,3834). Panjang asimptot pada penelitian ini bernilai lebih besar dibanding pustaka, terlebih terhadap penelitian Wijaya pada Samudera Hindia sekitar PPN Palabuhan Ratu. Hal tersebut menggambarkan madidihang pada penelitian ini berpotensi berukuran lebih besar pada waktu tertentu. Nilai koefisien pertumbuhan terkecil dibandingkan pustaka. Laju pertumbuhan diduga berjalan lebih lambat, sehingga waktu untuk mencapai ukuran layak tangkap lebih lama. Nilai t0 dibandingkan dengan penelitian Wijaya menunjukkan nilai yang lebih besar. Diduga ikan pada penelitian ini lebih cepat menetas dibandingkan yang terdapat di Palabuhan ratu pada tahun 2011. Menurut Effendie (2002), dikatakan bahwa lama pengeraman telur bergantung pada faktor jenis ikan, dan faktor luar berupa cahaya matahari, suhu, dan keasaman. Letak geografis yang relatif dekat antara Prigi dengan Palabuhan Ratu, dapat diasumsikan bahwa keadaan biologis di antara keduanya tidak jauh berbeda. Bila dirunut berdasarkan waktu, terdapat perbedaan nyata antara keadaan pada kedua waktu tersebut. Berdasarkan data BOM (2015), pada tahun 2011 wilayah perairan Indonesia sedang dipengaruhi oleh siklus hidrologi La Nina. La Nina menyebabkan curah hujan yang tinggi di daerah Pasifik Barat termasuk Indonesia (National Geographic 2015). Tingginya curah hujan menjadikan perairan lebih dingin dari pada biasanya. Sedangkan pada tahun 2014, siklus hidrologi normal. Perbedaan tersebut diduga kuat sebagai penyebab perbedaan nilai t0.

Hasil analisis ELEFAN menghasilkan sebaran panjang ikan contoh dan nilai L0. Analisis ini digunakan sebagai data tambahan untuk pola pertumbuhan ikan. Hasil analisis dapat dilihat pada Lampiran 2, dan data pembanding pada Lampiran 3 , 4 dan 5. Hasil analisis pada penelitian ini, di antaranya bulan dugaan awal larva muncul pada bulan Februari, rentang panjang L0 pada 4<x<0 cm, rentang panjang ikan contoh 200-50 cm. Lampiran 3 merupakan penelitian Kar et al. (2012), dengan bulan dugaan awal larva muncul pada bulan Juni, rentang panjang L0 pada 4<x<0 cm, rentang panjang ikan contoh 175-50 cm. Lampiran 4 adalah hasil analisis Gouping et al. (2011), hasil analisis yaitu bulan dugaan awal larva muncul pada bulan Februari, rentang panjang L0 pada 4<x<0 cm, rentang panjang ikan contoh 175-75 cm. Lampiran 5 merupakan hasil analisis Rohit et al. (2012), yaitu bulan dugaan awal larva muncul pada Januari, rentang panjang L0 pada 4<x<0 cm, rentang panjang ikan contoh 200-25 cm. Perbedaan awal munculnya larva diduga karena perbedaan letak geografis habitat populasi, dugaan L0 ikan relatif sama, dan rentang panjang ikan bergantung dari pengambilan contoh.

19 Analisis mortalitas menghasilkan mortalitas total (Z) 1,1842/tahun, mortalitas alami (M) 0,3131/tahun, mortalitas penangkapan (F) 0,8711/tahun, dan laju eksploitasi (E) 0,7356. Mortalitas total terdiri dari mortalitas alami dan juga mortalitas penangkapan. Nilai mortalitas alami bernilai lebih kecil dibandingkan mortalitas alami. Keadaan tersebut menunjukkan, bahwa kematian yang terjadi banyak disebabkan karena aktivitas penangkapan. Tingginya kematian karena penangkapan mengindikasikan laju eksploitasi yang tinggi pula. Keadaan tersebut dapat ditinjau pada nilai laju eksploitasi yang mencapai 73,56% dari kematian total. Laju eksploitasi tersebut telah melampaui laju eksploitasi optimum sebesar 0,5 (Beverton dan Holt 1956 in Sudradjat 2006). Keadaan tersebut mengindikasikan aktivitas penangkapan madidihang di perairan sekitar PPN Prigi telah mengalami tangkap lebih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kar et al. (2012) di sekitar kepulauan Andaman dan Nicobar Utara pulau Sumatera, bahwa (Z=1,34/tahun), (M=0,51/tahun), (F=0,83/tahun), dan (E=0,62). Mortalitas total pada penelitian ini bernilai lebih kecil. Menunjukkan kematian yang terjadi lebih sedikit dibandingkan yang terjadi di kepulauan Andaman dan Nicobar. laju kematian alami bernilai lebih kecil, sedangkan nilai laju eksploitasi bernilai lebih besar. Keadaan tersebut menunjukkan tingkat eksploitasi terhadap sumber daya ikan madidihang pada penelitian ini lebih tinggi. Nilai laju eksploitasi keduanya telah melebihi laju eksploitasi optimum, sehingga indikasi kegiatan tangkapan tersebut adalah tangkap lebih.

Produksi rata-rata sumber daya ikan madidihang di PPN Prigi, yaitu 398.950 kg, upaya rata-rata 975 trip, dan CPUE rata-rata 403 kg/trip. Sumber daya ikan yang dapat dihasilkan pada daerah penangkapan nelayan tonda PPN Prigi tiap tahunnya sebesar 398,950 ton. Jumlah trip yang terjadi tiap tahunnya sebesar 975 trip. Efektivitas penangkapan pancing tonda di PPN Prigi sebesar 403 kg/trip. Hasil tangkapan rata-rata yang dapat dihasilkan tiap tripnya yaitu sebesar 403 kg. Jika ikan madidihang yang didaratkan dihargai Rp 30.000/kg, maka tiap trip nelayan akan mendapatkan Rp 12.090.000/trip dari tangkapan madidihang.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di PPP Pondok Dadap, Sendang Biru, Kabupaten Malang. Produksi rata-rata yang dihasilkan sebesar 152.066 kg, upaya rata-rata 297 trip, dan CPUE rata-rata sebesar 519,11 kg/trip dengan area penangkapan yang sama dengan nelayan tonda PPN Prigi. Produksi rata-rata ikan madidihang di PPN Prigi lebih tinggi dari pada PPP Pondok Dadap, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah upaya penangkapan yang dilakukan. Upaya rata-rata yang dilakukan oleh nelayan madidihang PPN Prigi lebih tinggi dari PPN Pondok Dadap. Faktor yang diduga berpengaruh adalah tingkatan pelabuhan perikanan. Prigi berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), sedangkan Sendang Biru masih berupa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Perbedaan tersebut berpengaruh pada ketersediaan logistik, es, BBM solar, dan juga armada kapal yang tersedia. Untuk nilai CPUE, PPN Prigi bernilai lebih rendah dibandingkan PPP Pondok Dadap. Upaya penangkapan yang terlampau tinggi diduga ikut andil dalam hal ini. Jumlah upaya yang dilakukan dirasa kurang efektif dalam penangkapan ikan.

Grafik nilai CPUE (Catch Per Unit Effort) pada gambar 9 menunjukkan tren nilai yang terus turun. Pada tahun 2009 tercatat nilai CPUE sebesar 676,64 kg/trip, tahun 2012 sebesar 247 kg/trip, dan 2013 sebesar 307 kg/trip. Faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah hasil tangkapan dan upaya yang

20

dilakukan tiap tahunnya. Hal tersebut senada dengan Maunder et al. (2006), mengatakan bahwa kelimpahan hasil tangkapan menurun menyebabkan porsi stok dalam CPUE menjadi menurun. Hasil tangkapan mengalami penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2009 hingga 2012. Tercatat pada tahun 2009 jumlah tangkapan sebesar 669.194 kg terus menurun hingga pada 2012 sebesar 205.086 kg. Sedangkan upaya berfluktuasi antara 1098-827 trip tiap tahunnya. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan terkecil terjadi pada tahun 2012. Diduga hal tersebut dipengaruhi faktor cuaca yang tidak mendukung adanya penangkapan ikan.

Analisis model surplus produksi menggunakan model Schaefer, Fox dan Clarke Yoshimoto Pooley (CYP). Ketiga model perhitungan tersebut dipilih salah satu untuk digunakan sebagai koefisien dalam analisis bioekonomi. Model perhitungan yang dipilih adalah Clarke Yoshimotot Pooley (CYP). Model perhitungan ini memiliki nilai koefisien determinasi lebih besar dari model yang lainnya yaitu 76,28%. Nilai koefisien determinansi tersebut adalah yang terbesar dibanding model perhitungan yang lainnya. Hasil analisis model surplus produksi menghasilkan parameter biologi populasi, di antaranya daya dukung lingkungan (K) 993.515,8231 kg, koefisien penangkapan (q) 0,0004/unit upaya, dan laju pertumbuhan populasi (r) 0,1789 atau 17,89 %/tahun. Daya dukung lingkungan menggambarkan potensi sumber daya ikan madidihang pada daerah penangkapan hingga 993.515,8231 kg/tahun. Koefisien penangkapan dapat diartikan sebagai kemampuan tangkap dari upaya yang dilakukan (Fauzi 2010). Laju pertumbuhan populasi/stok merupakan laju penambahan biomassa atau individu pada daerah penangkapan. Laju pertumbuhan populasi sebesar 17,89 %/tahun dirasa cukup kecil, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam jumlah tangkapan yang dihasilkan.

Analisis bioekonomi menghasilkan nilai stock (x), harvest (h), effort (f) pada rezim Maximum Economics Yield (MEY), Maximum Sustainable Yield (MSY) dan Open Access (OA). Hasil analisis, yaitu xMEY 625,12 ton, hMEY 41,47 ton/tahun, fMEY 149 trip/tahun; xMSY 496,76 ton, hMSY 44,43ton/tahun, fMSY sebesar 201 trip/tahun; xOA 256,72, hOA 34,06 ton/tahun, fOA 299 trip/tahun. Hasil tangkapan rata-rata aktual di PPN Prigi selama 2009-2013 sebesar 398.950 kg, dan upaya rata-rata 975 trip/tahun. Hasil tangkapan aktual telah melebihi hasil tangkapan baik dari rezim MEY dan MSY akan tetapi masih di bawah stok dari MEY dan MSY. Upaya aktual menunjukkan nilai yang lebih besar dari pada nilai MEY dan MSY. Hal tersebut mengindikasikan, aktivitas penangkapan ikan madidihang di PPN Prigi telah mengalami economics dan

biological overfishing.

Penentuan saran pengelolaan yang akan diajukan dengan cara membandingkan hasil analisis dan pustaka yang memiliki keadaan yang setara/sebanding dengan keadaan penelitian ini. Sumber pustaka sebagai pembanding di antaranya Wijaya tahun 2012 di PPN Palabuhan Ratu dengan daerah penangkapan Samudera Hindia Selatan Jawa, Kar et al. tahun 2012 di Perairan Kepulauan Andaman dan Nicobar Utara Sumatera, dan Hermawan tahun 2011 di PPP Pondok Dadap dengan daerah penangkapan Samudera Hindia Selatan Jawa. Parameter yang masuk dalam perbandingan ini, di antaranya panjang rata-rata (Lrata-rata), slope hubungan panjang bobot (b), koefisien pertumbuhan (k), panjang asimptot (L∞), umur teoritis saat panjang 0 (t0),

21 mortalitas total (Z), mortalitas alami (M), laju eksploitasi (E), produksi rata-rata, upaya rata-rata dan CPUE rata-rata.

Perbandingan hubungan panjang bobot dan pertumbuhan, pustaka yang digunakan sebagai pembanding adalah penelitian dari Wijaya pada tahun 2012.

Lrata-rata menunjukkan ukuran tangkapan madidihang dewasa yang lebih panjang.

Ukuran tersebut juga telah memenuhi ukuran layak tangkap yang disarankan WWF-Indonesia untuk tangkapan di wilayah Indonesia yaitu sebesar >120 cm FL (Habibi, 2011). Selain menangkap ukuran dewasa, nelayan juga menangkap ukuran jouvenil atau yang dikenal sebagai baby tuna atau bibit. Saran pengelolaan yang diajukan untuk keadaan tersebut yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai ukuran layak tangkap, manfaat ekologis dan keuntungan materi dari penerapannya. Kemudian dilakukan penerapan peraturan ukuran minimum layak tangkap di PPN Prigi.

Nilai slope (b) hubungan panjang bobot menunjukkan pola pertumbuhan allometrik negatif. Nilai b pada pustaka menunjukkan nilai yang lebih tinggi dengan pola pertumbuhan allometrik positif. Keadaan tersebut menunjukkan madidihang pada penelitian ini lebih kurus. Faktor yang diduga mempengaruhi adalah densitas pakan yang tersedia di alam. Pakan ikan madidihang menurut FAO (2014) di antaranya ikan pelagis kecil, jouvenile atau larva pelagis besar, cumi-cumi dan udang. Penangkapan pakan ikan madidihang seperti ikan pelagis kecil dengan jumlah masif diduga ikut andil terhadap pola pertumbuhan ikan madidihang. Menurut data PPN Prigi (2014) besaran tangkapan pelagis kecil di PPN prigi seperti lemuru yang mencapai 2000-3000 ton. Saran untuk keadaan ini yaitu dilakukannya kajian kebiasaan makan, dan juga hubungan prey-predator. Nantinya dapat diketahui korelasi antara penangkapan pelagis kecil dengan pola pertumbuhan ikan madidihang. Selain itu dapat diketahui jumlah tangkapan pelagis kecil yang seimbang untuk tropic level dan jaring makanan.

Koefisien pertumbuhan (k) menunjukkan nilai yang lebih rendah. Menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih lambat. Laju pertumbuhan berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mencapai panjang asimptot (L∞) (Spare dan Venema 1999). Keadaan tersebut berpengaruh juga pada waktu mencapai ukuran dewasa dan layak tangkap. Penangkapan yang tidak memperhitungkan ukuran layak tangkap dikhawatirkan akan berpengaruh pada ketersediaan indukan dan rekrutmen pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu adanya kehati-hatian dalam eksploitasi sumber daya ikan ini. Berupa pengaturan ukuran layak tangkap, jumlah ikan atau biomassa yang dapat dipanen dan pengaturan waktu penangkapan.

Panjang asimptot (L∞) bernilai lebih tinggi, menunjukkan ukuran maksimum yang dapat dicapai lebih panjang dibanding pustaka. Keadaan tersebut dapat diartikan ikan dapat berukuran lebih besar pada umur yang sama dibandingkan pustaka. Keadaan tersebut sangatlah menguntungkan, akan tetapi dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai ukuran tersebut. Saran pengelolaan yang dapat diajukan yaitu mengarahkan nelayan untuk menangkap ikan madidihang di atas ukuran layak tangkap, sehingga keuntungan yang tercapai lebih besar. Hal tersebut disebabkan perbedaan harga antara madidihang ukuran

jouvenile, tanggung dan dewasa.

Nilai t0 menunjukkan nilai yang lebih tinggi, keadaan tersebut mengindikasikan telur yang cepat menetas. Keadaan tersebut akan menyebabkan

22

penambahan biomassa dan individu yang lebih cepat. Ukuran ikan yang masuk pada daerah penangkapan diduga akan lebih besar. Saran yang dapat diberikan adalah pengawasan ukuran hasil tangkapan sesuai ukuran layak tangkap.

Perbandingan Mortalitas, pustaka yang digunakan adalah penelitian Kar pada tahun 2012. Mortalitas total menunjukkan nilai lebih rendah, proporsi mortalitas alami terhadap mortalitas total lebih rendah, dan laju eksploitasi lebih tinggi. Laju eksploitasi penelitian ini menunjukkan aktivitas penangkapan yang lebih tinggi dari pada pustaka. Indikasi laju eksploitasi pada keduanya telah mencapai tangkap lebih. Saran pengelolaan yang diajukan untuk keadaan ini adalah pengaturan penangkapan. Pengaturan tersebut dapat berupa pembatasan jumlah upaya, jumlah tangkapan, sehingga laju eksploitasi tak melebihi eksploitasi optimum.

Pustaka yang digunakan dalam perbandingan produksi, upaya dan CPUE adalah hasil penelitian yang dilakukan Hermawan (2011). Produksi rata-rata yang lebih tinggi pada penelitian ini disebabkan upaya penangkapan yang tinggi pula. Akan tetapi, CPUE bernilai lebih rendah dibandingkan dengan pustaka. Keadaan tersebut dipicu oleh upaya penangkapan yang tinggi. Diperlukan adanya kajian mengenai efektivitas penangkapan, terlebih pada jumlah operasional armada.

Berikut saran pengelolaan yang diajukan untuk aktivitas penangkapan ikan madidihang yang didaratkan di PPN Prigi. Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada nelayan mengenai ukuran ikan layak tangkap, manfaat ekologis dan keuntungan secara materi bila diterapkan. Kedua, pemberlakuan peraturan secara ketat mengenai ukuran ikan layak tangkap pada ukuran > 120 cm FL dan > 30 kg.

Ketiga, pengaturan jumlah tangkapan pelagis kecil agar terjadi keseimbangan

rantai makanan. Keempat, pengarahan pada rezim pengelolaan MEY, dengan upaya tangkapan maksimum 149 trip/tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rumusan pengelolaan yang disarankan adalah: (1) sosialisasi dan edukasi kepada nelayan mengenai ukuran ikan layak tangkap, manfaat ekologis dan keuntungan secara materil bila diterapkan; (2) pemberlakuan peraturan secara ketat mengenai ukuran ikan layak tangkap pada ukuran > 120 cm FL dan > 30 kg dan waktu penangkapan; (3) pengaturan jumlah tangkapan pelagis kecil yang merupakan mangsa madidihang; (4) pengarahan pada rezim pengelolaan MEY, dengan upaya tangkapan maksimum 149 trip/tahun.

Saran

Perlu adanya pengkajian daur hidup ikan madidihang di WPP-RI 573 dan 572 (Samudra Hindia). Pengkajian kebiasaan makan dan hubungan prey-predator antara madidihang dengan pelagis kecil. Pentingnya koordinasi antar pelabuhan perikanan di sepanjang WPP-RI 573 dan 572 dalam pengelolaan sumber daya

23 ikan madidihang. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pengelolaan sumber daya ikan madidihang yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Andamari R, Hutapea JH, Prisantoso BI. 2012. Aspek Reproduksi Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares). Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 4(1): 89-96.

Barata A, Novianto D, Bahtiar A. 2011. Sebaran Ikan Tuna Berdasarkan Suhu dan Kedalaman di Samudera Hindia. Ilmu Kelautan. 16 (3) 165-170.

[BOM] Bereau of Meteorology (AU). 2015. ENSO trackker [Internet]. [diunduh 2015 Januari 2]. http://www.bom.gov.au/climate/enso/tracker/.

Clarke R, Yoshimoto S, Pooley S. 1992. A Bioeconomic Analysis of the Northwestern Hawaiian Island Lobster Fishery. Marine Resource

Economics. 7( pp): 115-140.

Dissanayake DCT, Samaraweera EKV, Amarasiri C. 2008. Fishery and Feeding Habits of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) Targeted By Coastal Tuna Longlining in The North Western and North Eastern Coasts of Sri Lanka. J

Aquat Sci. 13: 1-21.

Effendie M. 2002. Biologi Perikanan. Bogor (ID): Yayasan Pustaka Utama. Fauzi A. 2010. Ekonomi Perikanan. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama. [FAO] Food and Agricultural Organization (IT). 2014. Biological Characteristics

of tuna. FAO [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 10]. http://www.fao.org/fishery/topic/16082/en.

Keys Fisheries Market and Marina Online Store. 2014. Yellowfin Tuna Steaks (Sushi Grade) 1 pound. [Internet]. [diunduh 2015 Januari 2].

http://www.store.keysfisheries.com/yellowfintunasteakssushigrade.aspx. Gouping ZXL, Dai X, Liu W. 2011. Growth and Mortality Rates of Yellowfin

Tuna, Thunnus albacares, (Perciformes: Scrombidae), in The Eastern and Central Pasific Ocean. Zoologia. 28(2): 199-206.

Habibi A, Ariyogagautama D, Sugiyanta. 2011. Perikanan Tuna-Panduan Penangkapan dan Penanganan. Jakarta (ID): WWF-Indonesia.

Hermawan D. 2011. Desain Pengelolaan Perikanan Madidihang (Thunnus

albacares) di Perairan ZEEI Samudera Hindia Selatan Jawa Timur

[Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[IOTC] Indian Ocean Tuna Commission (SC). 2010. IOTC Regional Observer Scheme Observer manual.

[IOTC] Indian Ocean Tuna Commission (SC). 2014. IOTC Regional Observer Scheme Observer manual.

Kar AB, Ramalingam L, Govindaraj K, Prasad GVA. 2012. Study of The Growth and Population Parameters of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) in The Andaman and Nicobar Waters Based on The length Frequency Data. IOTC. 2012: 14-30.

24

Kaymaram F, Abbas HS, Darvishi M. 2014. Estimates of Length-Based Population Parameter of Yellowfin Tuna (Thunnus albacores) in the Oman Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 14: 101-111.

Lahodey P, Leroy B. 1999. Age and Growth of Yellowfin Tuna (Thunnus

albacares) from The Western and Central Pasific Ocean as Indicated by

Daily Growth Increment and Tagging Data. Standing Committee on Tuna and Billfish 12; 1999 Jun 16-23. Oceanic Fisheries Programme Secretariat of the Pasific Community.

Lessa R, Duarte NP. 2004. Age and Growth of Yellowfin Tuna (Thunnus

albacares) in The Western Equatorial Atlantic, Using Dorsal fin Spines. Fisheries Research. 69(2004): 157-170.

Marsac F, Potier M, Peignon C, Lucas V, Dewals P, Fonteneau A, Pianet R, Menard F. 2006. Update Biological Paramaters for Indian Ocean Yellowfin Tuna and Monitoring of Forage Fauna of the Pelagic Ecosystem, Based on A Routine Sampling at The Cannery in Seychelles. IOTC. 2006: 9.

Maunder M, Sibert J, Fonteneau A, Hampton J, Kleiber P, Harley S. 2006. Interpreting Catch Per Unit Effort Data to Assess the Status of Individual Stocks and Communities. ICES Journal of Marine Science. 63: 1373-1385. Miazwir. 2012. Analisis Aspek Biologi Reproduksi Ikan Tuna Sirip Kuning

(Thunnus albacares) Yang Tertangkap Di Samudera Hindia. [Tesis]. Depok (ID): Universitas Indonesia.

National Geographic (US). 2015. La Nina: El Nino-Southern Oscillation (ENSO) [Internet]. [diunduh 2015 Januari 2].

http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/la-nina.

Nootmorn P, Yakoh A, Kawises K. 2005. Reproductive Biology of Yellowfin Tuna in Eastern Indian Ocean. IOTC. 2005: 14.

Nuraini AF, Santoso A, Redjeki S. 2013. Morfometri dan Komposisi Isi Lambung Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares) yang Didaratkan di Pantai Prigi, Jawa Timur. Journal of Marine Research. 86-90.

Pauly D. 1984. Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual for Use with Programmable Calculators. Manila (PH): International Center for Living Aquatic Resources Management.

[PPN Prigi] Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (ID). 2014. Produksi PPN Prigi 2013. Trenggalek (ID): PPN Prigi.

Rohit P, Rammohan K. 2009. Fishery and Biological Aspects of Yellowfin Tuna

Thunnus albacares, Along Andhra Coast, India. Asian Fisheries Science.

22: 235-244.

[Pusdatik] Pusat Data Statistik dan Informasi (ID). 2013. Statistik Kelautan dan Perikanan 2011. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Spare P, Venema S. 1999. Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis, Buku 1: Manual. J. Widodo, I.G.S. Merta, S. Nurhakim, M. badarudin, Penerjemah; B. Iskandar Prisantoso, E. Rahmat, U. Chodriyah, P.I. Basuki, Murniyati, N.A. Wahyudi, I.R. Astuti, editor. Jakarta (ID). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Terjemahan dari: Introduction to Tropical Fish

25 Sudradjat A. 2006. Studi Pertumbuhan, Mortalitas, dan Tingkat EksploitasiIkan Selar Kuning, Selaroides leptolepis (Cuvier dan Valanciennes) di Perairan Pulau Bintan, Riau. J Fish Sci. 8(2): 223-228.

Wijaya H. 2012. Hasil Tangkapan Madidihang (Thunnus albacores, Bonnaterre 1788) dengan Alat Tangkap Pancing Tonda dan Pengelolaannya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu Sukabumi. [Tesis]. Depok (ID): Universitas Indonesia.

26

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Distribusi frekuensi ikan Madidihang di PPN Prigi

No SK fi 1 68-80 7 2 81-93 10 3 94-106 16 4 107-119 23 5 120-132 78 6 133-145 83 7 146-158 50 8 159-171 26 9 172-184 4 10 185-197 2 Jumlah 299 Lampiran 2 Hasil analisis ELEFAN penelitian ini

27 Lampiran 4 Hasil analisis ELEFAN Gouping et al. (2011)

28

Lampiran 6 Kuisioner untuk nelayan madidihang PPN Prigi

KUISIONER PENELITIAN

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Madidihang

(Thunnus albacares, Bonnaterre 1788) yang Didaratkan di PPN Prigi, Jawa Timur

Dipersiapkan oleh: Hilmy Yashar Febriansyah C24100035

I. Identitas Responden

1. Nama : Abdul Rasyid

2. Umur : 43 tahun

3. Pendidikan : SD/SMP/SMA/S1 4. Pekerjaa utama : Nelayan

5. Pekerjaan sampingan : Petani

6. Alamat : Kabupaten Sinjai Utara

II. Keadaan Usaha Penangkapan

A. Biaya Tetap (fixed cost)

1. Biaya investasi (Jenis alat tangkap yang digunakan)

No Metode

penangkapan Jumlah Ukuran

Harga satuan (Rp)

Umur ekonomis

(Tahun)

1 Pancing Tonda 15 35 m 75.000 1 bulan

2 Rinta 1 7 – 25 m 75.000 1 bulan

3 Chopping 5-7 200 m 75.000 1 bulan

2. Biaya sarana dan prasarana

No Jenis sarana Jumlah Ukuran Harga satuan (Rp)

Umur ekonomis

(Tahun)

1 Kapal 4 6 GT 175.000.000 10 tahun

2 Mesin 1 kapal 2 30 pk 37.000.000 10 tahun 3 Kotak es 1 kapal 3 120x175x120 6.000.000 3 – 5 tahun

B. Biaya Pemeliharaan

No Jenis alat Biaya pemeliharaan (Rp)

Frekuensi pemeliharaan

1 Alat tangkap 100.000 3 kali dalam 1 musim

2 Kapal 1.500.000 1 kali dalam 1 bulan

29 Lampiran (lanjutan)

C. Biaya Administrasi

No Jenis biaya Jumlah biaya (Rp) Keterangan (Satuan waktu) 1 Ijin Usaha (SIUP) 300.000 1 tahun

2 Ijin layar - Setiap berlayar

3 Ijin tambat labuh - -

4 Pajak kapal - -

5 Retribusi 3% hasil tangkapan Setiap mendaratkan ikan

6 Biaya TPI - -

D. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)

1. Biaya operasional per trip

No Jenis biaya Jumlah Besaran biaya (Rp) Total (Rp) 1 Solar 350 liter 5.500 1.925.000 2 Oli 10 liter 29.000 290.000 3 Es batu 100 balok 7.000 700.000

4 Air bersih 6 galon 4000 24.000

5 Konsumsi 1 paket 1.500.000 1.000.000

6 ABK 5 orang 300.000 1.500.000

Upah tenaga kerja : Rp 300.000 /trip

E. Usaha Penangkapan Ikan

1. Dalam setahun berapa bulan tidak melaut: paling lama 3 bulan 2. Musim melaut

a. Musim puncak : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b. Musim biasa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c. Musim tidak melaut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Musim pengoperasian

No Uraian Musim

Puncak Biasa Paceklik

1 Lama trip 1 minggu 1 minggu 2 minggu

2 Jumlah trip

a. Jumlah trip per bulan 3 2 2

b. Jumlah trip per musim 20

30

Lampiran (lanjutan)

F. Hasil Tangkapan

1. Per jenis ikan

No Jenis Ikan Musim Puncak (Kg) Musim Biasa (Rp) Musim Paceklik (Rp) Harga (Rp) Jenis alat tangkap 1 Madidihang 1.500 kg 500 kg 200 kg 29.000 Tonda 2 Lemadang 100 kg 50 kg 30 kg 14.000 Tonda 3 Layaran 200 kg 100 kg 50 kg 18.000 Tonda 4 Cakalang 3.000 kg 500 kg 100 kg 11.000 - 2. Total tangkapan

No Total tangkapan Jumlah trip/tahun

1 > 75 % palka 3 trip

2 50% - 75% 9 trip

3 25% - 50% 2 trip

4 < 25% 6 trip

G. Indikator Lainnya

1. Hasil tangkapan yang didapatkan setiap tahunnya apakah semakin meningkat/menurun?

- menurun

2. Hasil tangkapanyang didapatkan per unit upaya apakah semakin meningkat/menurun?

- menurun

3. Apakah terdapat batas secara geografis dalam penangkapan ikan? - ada, 150-200 mil, kedalaman laut 4000-6000 m

4. Jika ada, bagaimana menetukan batasan tersebut? - kompas dan GPS

5. Peta lokasi penangkapan madidihang,

31 Lampiran (lanjutan)

6. Kecenderungan dari masing-masing alat tangkap apakah meningkta/menurun?

- Semakin menurun

7. Berapa Gross Ton (GT) ukuran kapal yang digunakan? - 6 GT

8. Berapa ukuran palka kapal yang digunakan? - 3 meter

9. Dalam satu kali trip, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan? - 5-6 orang

10. Jenis alat tangkap apa saja yang biasanya digunakan menangkap madidihang

-Tonda

11. Apakah dalam penangkapan menggunakan rumpon? - Ya, sebanyak 3 buah

12. Apakah nelayan merupakan sumber pendapatan utama keluarga? - Ya

13. Sudah berapa lama anda menjadi nelayan?

- Sejak 15 tahun yang lalu, (1 tahun di Sulawesi, 1 Tahun di Lombok,

2 tahun di Malang (Sendang Biru), 11 tahun di Prigi

14. Sudah berapa lama menjadi nelayan madidihang? - Sejak 10 tahun terakhir, mulai tahun 2004