STUDI PERBANDINGAN TEKNIK PERBURUAN

TRADISIONAL BABI HUTAN (SUS BARBATUS

MULLER 1896) ANTARA SUKU DAYAK KENYAH

DAN SUKU PUNAN DI KABUPATEN MALINAU

Comparative Studies on Traditional Hunting of Bearded

Pig (

Sus barbatus

Muller 1896) between Dayak Kenyah

and Punan in Malinau District

N

DANI

MANG1),

I

MANK

UNCORO2) DANC

HANDRADEWANAB

OER2)ABSTRACT

The objectives of this research were to compare the technique of traditional hunting between Dayak Kenyah and Punan in Malinau District. Some aspects such as: techniques, tools and other aspects related to bearded pig hunting were investigated in this research.

The research resulted that Punan hunters were more dominant using blowpipe as the tool for hunting, while Dayak Kenyah were more dominant using shotgun. Passive hunting tools were not longer used to catch bearded pig, neither by the Dayak Kenyah and Punan because of safety and effectiveness reasons. In the last 5 years (1997-2001), there was no significant change of improvement of the hunting tools, neither for Dayak Kenyah and Punan. It means that the big forest fire didn’t influence the hunting techniques of Dayak Kenyah and Punan. All of the hunting tools used by Dayak Kenyah and the Punan were not selective for killing the bearded pig. The tools were designed to kill bearded pig as many as possible and there was no mechanism to keep the sustainability of bearded pig.

Kata kunci: Dayak Kenyah, Punan, alat berburu, lokasi, pantangan, babi menyeberang.

_______

1) Fak. Pertanian Unmul, Samarinda

2) Laboratorium Sosekbud Fahutan Unmul, Samarinda 3) Laboratorium Satwa Liar Fahutan Unmul, Samarinda

I. PENDAHULUAN

Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur adalah habitat yang sesuai bagi kehidupan berbagai jenis binatang seperti banyak jenis primata, burung maupun mamalia lainnya. Salah satu jenis mamalia adalah babi hutan (Sus barbatus Muller 1896) karena masih tersedianya lingkungan hutan, khususnya hutan primer yang menyediakan banyak sumber makanan, seperti buah berbagai spesies pohon di hutan yang sangat disukai oleh babi hutan. Dengan semakin berkurangnya areal hutan khususnya hutan primer akibat adanya perambahan hutan secara tradisional maupun penebangan oleh pemegang HPH dan berbagai aktivitas pembangunan lainnya berakibat semakin sempitnya habitat dan hilangnya beberapa pohon yang buahnya secara alami merupakan makanan babi.

Adanya gangguan terhadap habitat dan sumber makanan pokok akan mempengaruhi pola hidupnya dan akan mencari jenis makanan lain dengan cara bermigrasi atau memangsa tanaman penduduk. Pada waktu tertentu cukup sulit mencari babi hutan, hal ini diduga disebabkan antara lain karena pengaruh musim buah yang bervariasi atau mungkin karena kerusakan habitatnya (Chin, 2000).

Suku Punan yang dimukimkan di beberapa lokasi yang aksesnya lebih mudah, namun ketergantungannya pada hutan seperti pola hidup sebelumnya masih melekat. Bagi Suku Dayak Kenyah yang lebih suka hidup menetap dan berkelompok dalam satu desa dan sebagian suku Punan yang sampai sekarang lebih memilih hidup nomaden di hutan dengan mengandalkan intuisi dan fisik untuk mencari makanan, khususnya binatang buruan, tentunya memiliki cara-cara tersendiri dalam hal berburu. Walaupun akhir-akhir ini sudah banyak suku. Karena pola makan khususnya sumber konsumsi daging banyak tergantung dari hasil buruan di mana cara berburu secara tradisional sudah dipelajari dan dikerjakan turun-temurun dari nenek moyang, maka masyarakat desa khususnya para pemburu sudah memiliki pengetahuan luas tentang teknik berburu yang baik. Colfer dkk. (1997) menyatakan, bahwa hasil survei terhadap 10 responden di Apau Kayan diketahui setiap responden membunuh rata-rata 32 ekor dalam setahun untuk konsumsi keluarga.

Beberapa pengetahuan berburu antara lain menentukan lokasi untuk berburu, waktu yang tepat berdasarkan pengetahuan astronomi tradisional, bagaimana pergerakan/migrasi babi hutan, perkiraan lokasi berburu berdasarkan buah hutan sebagai makanan babi, serta beberapa pengetahuan tradisional berdasarkan tanda-tanda dari alam dipelajari berdasarkan pengalaman. Dengan adanya pengaruh dari luar dan modernisasi, maka cara berburu tentunya juga mengalami perubahan, baik dalam cara maupun alat yang dipakai. Jika dahulu pemburu hanya memakai sumpit dengan anak sumpit yang beracun, jerat kaki, tombak atau kombinasi tombak dengan anjing pemburu, maka sekarang sudah ada yang memakai senjata api rakitan. Perkembangan penggunaan alat ini tentunya juga akan berpengaruh

pada hasil buruan maupun keberadaan binatang buruan di tempat yang biasa dipakai untuk berburu, khususnya babi. Misalnya, memakai anjing pemburu merupakan cara yang mudah namun kurang selektif karena anjing akan membunuh anak babi yang masih sangat kecil sedangkan kalau dengan senjata api dapat lebih lebih selektif.

Teknik berburu antara kedua suku perlu dipelajari karena berburu itu sendiri memiliki banyak aspek selain hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan daging. Ada nuansa sportifitas dan petualangan, aspek rekreasi, sosial ekonomi dan budaya, aspek-aspek kelestarian dan banyak menggunakan tanda-tanda alam, baik binatang, tumbuhan, geografi dan pengetahuan astronomi tradisional untuk keberhasilan perburuan. Banyak aspek tersebut menyebabkan perburuan tradisional antara kedua suku ini perlu dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan membandingkan cara-cara tradisional perburuan babi hutan, ditinjau dari aspek cara (strategi) berburu, teknologi (alat) yang digunakan, perkembangan cara berburu (perubahan penggunaan alat-alat), kearifan tradisional atau peraturan adat dalam menjaga kelestariannya.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan teknik dan cara berburu suku Dayak Kenyah dan Punan dapat diketahui secara lebih lengkap sehingga dapat dipertimbangkan penggunaan alat yang lebih efektif. Dengan diketahuinya cara dan teknik berburu kedua suku tersebut, dapat diambil langkah-langkah pembinaan, baik dari aspek sosial budaya maupun ekonomi. Selain itu dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut tentang perburuan tradisional khususnya babi hutan.

II. METODE PENELITIAN

A.

L

OKASI,

W

AKTU DANO

BJEKP

ENELITIANPenelitian dilaksanakan di areal Bulungan Research Forest (BRF) CIFOR, di Kabupaten Malinau. Pengumpulan data primer dilakukan di 4 desa, masing-masing 2 desa yang dihuni oleh Dayak Kenyah dan 2 desa yang dihuni oleh suku Punan. Desa Tanjung Nanga sendiri dihuni oleh dua suku yaitu suku Kenyah dan Punan. Secara administratif, kedua desa tersebut adalah satu, namun lokasi suku Punan dibuat terpisah dengan suku Kenyah yang sudah lebih dahulu menetap di desa tersebut. Keempat desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Desa-desa lokasi penelitian

Nama Desa Suku Keterangan Tanjung Nanga

Tanjung Nanga

Kenyah Lepo’ Pua’ Punan

Sejak 1974 Dimukimkan 1998 Long Loreh Kenyah Lepo’ Ke Sejak 1972

Bila Bekayuk Punan Resettlement penduduk 1982 Sembuak Punan Resettlement penduduk 1974

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini sekitar 4 bulan terdiri atas persiapan, pengumpulan data pada responden dan masuk hutan bersama dengan para pemburu untuk melihat secara langsung alat dan teknik serta cara berburu yang digunakan serta situasi daerah yang biasa dipakai untuk berburu dan mengidentifikasi beberapa jenis makanan babi.

Objek penelitian adalah para pemburu, khususnya pemburu babi hutan dari suku Dayak Kenyah dan Punan di 4 desa di Kabupaten Malinau. Jumlah responden adalah 21 orang suku Dayak Kenyah dan 25 orang suku Punan sehingga keseluruhannya mencapai 46 orang yang terdiri atas Dayak Kenyah Tanjung Nanga 11, Dayak Kenyah Loreh 10, Punan Tanjung Nanga 10, Punan Bila Bekayuk 9 dan Punan Sembuak 6 orang. Selain pemburu-pemburu aktif sebagai responden, terdapat juga 6 orang responden lainnya yang dipilih secara purposive sebagai narasumber di setiap desa. Karena jumlah orang yang masih aktif berburu dalam satu desa tidak terlalu banyak, maka responden dipilih 100 % dari pemburu aktif yang memenuhi kriteria berikut: i) frekuensi berburu paling sedikit satu kali dalam 2 bulan, ii) memakai alat berburu yang biasa digunakan untuk membunuh atau menangkap babi, iii) melakukan fungsi-fungsi mencari, mengejar dan membunuh pada waktu berburu (Puri, 1999), dengan demikian, seseorang yang hanya sekedar memasang jerat untuk menangkap babi tidak dimasukkan sebagai responden, karena ketiga fungsi tersebut tidak terpenuhi.

B.

P

ROSEDURP

ENELITIANPersiapan pertama adalah orientasi di CIFOR Bogor selama 3 hari untuk berdiskusi dengan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini (staf dari pihak CIFOR) yaitu Dr. Patrice Levang, Dr. Douglas Sheil dan Dr. Lini Wollenberg. Materi yang didiskusi dalam pertemuan dengan pihak CIFOR tersebut adalah penentuan desa-desa yang akan dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal, memperbaiki daftar pertanyaan (kuesioner), mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian, menentukan jadwal keberangkatan ke lapangan, serta mendiskusikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian peneliti selama di lapangan.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini ada tiga yaitu responden (pemburu aktif), beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui banyak aspek berburu (key informants) dan peninjauan langsung di lapangan. Data yang diperlukan yaitu: perubahan alat berburu yang digunakan, jumlah anggota tim, jarak berburu, frekuensi, lama berburu, sarana yang dipakai, asesoris, mekanisme, teknik-teknik berburu, penentuan lokasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam dalam menentukan lokasi dan data lain yang berhubungan. Beberapa narasumber (key informants) juga diperlukan yang umumnya orang-orang tua di desa yang mengerti dan mengetahui banyak aspek tentang kegiatan berburu. Survey dilakukan langsung di hutan. Pembantu lokal, terutama pemburu bersama-sama dengan peneliti masuk ke beberapa lokasi yang selama ini dipakai untuk berburu untuk mengamati secara langsung situasi dan praktek berburu di lapangan. Dalam bermigrasi (umumnya siklus tahunan), babi diduga selalu memakai jalur/punggung gunung maupun titik penyeberangan yang sama dengan jalur migrasi sebelumnya (jika menyeberang sungai), sehingga hal ini perlu diamati di lapangan dan dideskripsikan.

C.

A

NALISISD

ATAData dari hasil wawancara dengan responden yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara matematis dengan persentase. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan key informant adalah data yang bersifat kualitatif. Data tersebut juga dianalisis secara deskriptif. Informasi yang menunjukkan adanya perbedaan maupun persamaan dalam segala aspek berburu suku Dayak Kenyah dan Punan ditampilkan dalam bentuk deskripsi maupun nilai persentase.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

K

EADAANU

MUML

OKASIP

ENELITIANPenelitian ini dilakukan di 4 desa yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah dan Punan. Desa-desa yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah adalah Tanjung Nanga dan desa Loreh. Desa-desa yang dihuni oleh suku Punan adalah Punan Tanjung Nanga, desa Bila Bekayuk dan desa Mabung di resettlement pendududuk Sembuak. Semua desa tersebut terletak dalam DAS Malinau, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau. Jarak antara desa-desa tersebut belum diketahui secara pasti, namun jika jarak antar desa-desa ini diukur dengan jarak tempuh dengan ketinting berkekuatan 5 PK dimulai

dari desa yang paling hilir, diperoleh perkiraan jarak sebagai berikut: dari Desa Mabung Respen Sembuak ke Desa Loreh dan Bila Bekayuk (10 jam), dari Loreh ke Tanjung Nanga (2 jam). Jika memakai kendaraan mobil, dari Malinau ke Loreh dan Bila Bekayuk diperlukan waktu 3 jam (kurang lebih 60 km), dan dari Loreh ke Tanjung Nanga (melalui jalan logging) satu jam. Desa-desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan atas saran dan pertimbangan dari pihak CIFOR (Center for International Forestry Research) Bogor, karena dianggap dapat mewakili keberadaan suku Kenyah dan Punan yang ada di sungai Malinau, khususnya di daerah penelitian CIFOR. Deskripsi singkat tentang lokasi penelitian dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1. Desa Tanjung Nanga: Menurut Devung (1997), desa Tanjung Nanga terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Malinau pada posisi 2o54’ LU– 2o58’ LU dan 116o11 BT–116o15’ BT, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Desa Langap, sebelah selatan Desa Long Jalan, sebelah timur Desa Paya Seturan dan sebelah barat Desa Mirau. Desa Tanjung Nanga ini dihuni oleh suku Kenyah dari sub-etnis Pua’ yang berasal dari hulu sungai Bahau dan juga suku Punan yang berasal dari pemukiman hulu Malinau. Walaupun satu administrasi dengan desa Tanjung Nanga, namun lokasi rumah-rumah suku Punan dibangun berkelompok, terpisah sebelah hulu dari suku Kenyah. Suku Kenyah ini melakukan perpindahan dari hulu sungai Bahau Kecamatan Pujungan pada tahun 1964 dan mulai menetap di desa Tanjung Nanga pada tahun 1974. Populasinya pada saat ini adalah 456 jiwa yang terbagi dalam 104 KK, sedangkan suku Punan terdiri dari 26 KK atau 101 jiwa.

Suku Punan mulai menetap di desa ini pada tahun 1998/1999 melalui proyek pemukiman masyarakat terasing dari Departemen Sosial, setelah desa asal Long Jalan, di hulu sungai Malinau disapu bersih oleh banjir besar akhir tahun 1998. Kegiatan utama perekonomian suku Kenyah di Tanjung Nanga umumnya adalah berladang dan bersawah, sebagian kecil adalah guru-guru SD (9 orang) dan pedagang. Di desa ini terdapat lahan berladang yang relatif luas dan suatu hamparan lahan yang cukup cocok untuk bersawah tadah hujan (300 ha) sehingga hasil dari padi ladang dan sawah selalu mencukupi kebutuhan akan beras. Kelebihan konsumsi beras umumnya dijual pada beberapa perusahaan kayu yang ada di sekitar desa atau perusahaan batu bara BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) di Loreh. Dari seluruh responden yang diwawancarai, tidak ada seorangpun yang menjadikan berburu sebagai pekerjaan pokok. Kegiatan berburu hanya merupakan pekerjaan sampingan jika kegiatan ladang atau kegiatan pokok lainnya tidak terlalu menyita waktu. Alasan yang dikemukakan mengapa kegiatan berburu tidak dapat dijadikan sumber penghasilan utama, adalah karena babi itu bersifat musiman dan nilai jualnya murah karena akses ke pasar juga sulit. Karena bersifat musiman, maka pada bulan atau tahun tertentu sangat sulit mencari babi walaupun sudah berburu di lokasi yang

sangat jauh dari desa, dan pada musim babi harganya juga murah karena pembelinya kurang.

Kehidupan suku Kenyah memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berburu, khususnya berburu babi karena memang daging babi memiliki arti tersendiri dalam kehidupan masyarakat, khusus dalam menyambut acara atau upacara penting dalam keluarga maupun dalam kampung, seperti acara pernikahan, menyambut kelahiran seorang bayi, dan upacara adat lainnya. Untuk mengantisipasi keadaan di mana babi menghilang (bukan musim babi), hampir semua responden (90 %) memelihara babi peliharaan sekitar 1–5 ekor di belakang rumah masing-masing. Selain untuk kebutuhan sendiri, babi peliharaan ini juga dijual pada yang membutuhkan dengan harga Rp15.000–20.000/kg.

Seperti halnya suku Kenyah, suku Punan juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pertanian seperti ladang dan berkebun. Menurut Devung (1997), karena ladang suku Punan terletak di daerah yang agak bergunung dan relatif sempit maka hasil ladang sering tidak mencukupi kebutuhan keluarga dalam setahun. Untuk itulah suku Punan selalu menanam singkong (Manihot utilissima) di ladang, di kebun tersendiri bahkan di sekitar rumah. Hampir setiap rumah suku Punan di Tanjung Nanga memiliki kebun singkong di sekitar rumah atau dekat rumah dengan luas bervariasi antara sekitar 5x10 m atau 10x15 m. Luas ladang tidak diketahui dengan pasti, namun dari jumlah benih yang dipakai sekitar 2–4 kaleng, berarti luas ladang berkisar 0,5–0,75 ha. Kegiatan menanam singkong ini ternyata bukan hanya sekedar pengganti beras semata. Alasan yang lebih penting adalah karena memang suku Punan sangat senang makan singkong terutama pada waktu mereka mendapatkan babi sebagai lauknya. Jika satu keluarga mendapat babi, maka keluarga tersebut tidak lagi memasak nasi, tetapi mengambil singkong di kebun sendiri dan memasaknya dicampur dengan babi yang dipotong besar-besar. Ini adalah cara masak dan makan suku Punan jika sudah mendapatkan daging babi. Setiap keluarga memiliki tidak kurang dari 3 kebun singkong yang tersebar di beberapa tempat baik di dekat rumah maupun di bekas ladang. Luasnya bervariasi antara 150– 500m2.

Kegiatan mencari gaharu yang dalam bahasa Punan disebut “ngusa” merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku Punan di Tanjung Nanga. Setelah menanam di ladang, biasanya suku Punan masuk hutan untuk mencari gaharu selama beberapa minggu. Ada juga beberapa keluarga yang masuk hutan bersama seluruh anggota keluarga (mufut), pada waktu musim buah. Pada musim buah ini, mereka beranggapan bahwa akan banyak babi maupun binatang pemanjat seperti wak-wak di hutan serta banyak buah-buahan hutan yang dapat dimakan langsung. Karena sering meninggalkan desa maka tidak seorangpun suku Punan yang memelihara babi piaraan di rumah. Berburu langsung di hutan dianggap lebih praktis dibandingkan

kalau memelihara yang memerlukan waktu lama dan menuntut keberadaan pemiliknya selalu tinggal di rumah.

2. Desa Loreh: Desa ini terletak di bagian hilir desa Tanjung Nanga, didiami oleh suku Kenyah dari sub-suku Lepo’ Ke. Desa ini dapat dicapai dari Ibukota Kabupaten Malinau melalui jalan darat dengan waktu tempuh 3 jam, atau dengan ketinting 10 PK sekitar 10 jam (kalau air sungai tidak surut). Desa ini berpenduduk 160 jiwa yang terbagi dalam 45 KK, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Desa Langap, sebelah timur Desa Gong Solok, sebelah selatan Desa Bila Bekayuk dan sebelah barat Desa Sengayan. Desa Loreh mulai dihuni oleh suku Lepo’ Ke yang berasal dari bagian hulu Sungai Bahau dan sungai Ngiam di Kecamatan Pujungan pada tahun 1963 dan diresmikan sebagai desa definitif pada bulan Oktober 1972. Keadaan perekonomian masyarakat tidak berbeda dengan suku Kenyah yang berada di Tanjung Nanga, yaitu hidup dari pertanian ladang, berburu dan meramu hasil hutan. Sekitar 90 % pekerjaan pokok penduduk adalah petani ladang, sisanya bekerja sebagai karyawan perusahaan HPH yang ada sekitar desa atau karyawan perusahaan batubara seperti PT John Holland dan BDMS (Bara Dinamika Muda Sukses) yang letaknya base-camp nya sekitar 500 m dari desa. Jika dibandingkan dengan desa tetangganya yaitu Bila Bekayuk yang didiami suku Punan yang berasal dari hulu sungai Tubu, maka suku Kenyah ini lebih dominan dalam kegiatan pertanian, sebaliknya suku Punan lebih dominan dalam kegiatan mencari gaharu (ngusa gaharu). Keberadaan perusahaan-perusahaan ini juga telah mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, baik dampak positif maupun negatifnya. Dampak positifnya adalah terserapnya tenaga kerja lokal dan tempat penjualan hasil-hasil pertanian dan hasil berburu, terbukanya isolasi dengan Ibukota Kabupaten Malinau, tersedianya transportasi dengan truk menuju ke ladang. Dampak negatif yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah polusi debu yang berterbangan siang dan malam yang menyebabkan masyarakat banyak menderita sesak nafas dan batuk, tercemarnya beberapa anak sungai, serta semakin menjauhnya binatang buruan dari desa, khususnya babi hutan karena bunyi berisik dan bising alat berat.

3. Desa Bila Bekayuk: Desa ini dihuni oleh suku Punan yang berasal dari hulu sungai Tubu, merupakan gabungan dari dua desa yang berasal dari Long Bila dan sungai Bekayuk, anak sungai Tubu. Karena sulitnya pembinaan dari pemerintah terhadap suku Punan yang berada di hulu sungai Tubu yang terisolasi, maka pemerintah melalui program resettlement penduduk pada tahun 1982 memindahkan sebagian penduduk ke suatu lokasi yang berdekatan, boleh dikatakan satu lokasi dengan Desa Loreh dan Desa Pelencau. Penduduk desa ini berjumlah 28 KK atau 224 jiwa.

Pekerjaan pokok masyarakat desa Bila Bekayuk adalah bertani ladang. Pekerjaan sampingan terbanyak adalah mencari gaharu.

4. Desa Mabung (Respen Sembuak): Seperti halnya desa Bila Bekayuk yang dihuni oleh suku Punan melalui resettlement penduduk, penduduk desa Sembuak adalah juga suku Punan yang dimukimkan melalui resttlement penduduk pada tahun 1974. Warga desa ini dulunya berasal dari desa Mabung di hulu Sungai Tubu. Karena sulitnya pembinaan dari pemerintah karena letaknya yang berada jauh di hulu Sungai Tubu (8 jam perjalanan dengan ketinting) maka pemerintah daerah memukimkan mereka di tempat yang sekarang ditempati. Respen Sembuak ini terdiri dari 4 desa suku Punan, yang mana nama-nama desa tersebut diambil dari nama daerah asal sebelum dipindahkan ke respen Sembuak. Desa-desa tersebut adalah Desa Mabung terdiri dari 23 KK (89 jiwa), desa Long Nit (198 jiwa), desa Menabur Besar (84 jiwa), desa Menabur Kecil (84 jiwa) dan desa Long Pangin (109 jiwa). Pekerjaan pokok masyarakat setempat adalah pertanian ladang dan sawah tadah hujan.

B.

R

ESPONDENDari 46 responden, tidak satu pun yang dapat mengandalkan hidupnya hanya dari hasil berburu. Berburu hanya merupakan pekerjaan sampingan di antara beberapa pekerjaan sampingan lainnya. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bagaimana proporsi berburu sebagai pekerjaan sampingan di antara pekerjaan sampingan lainnya, baik pada suku Kenyah maupun Punan.

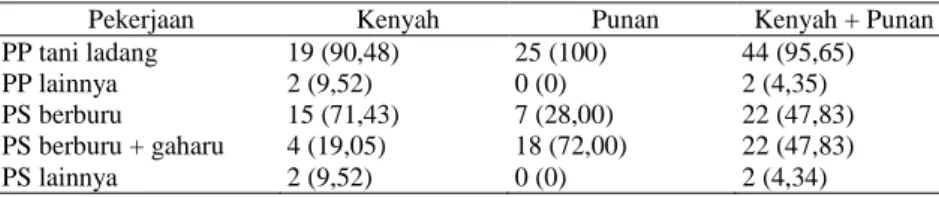

Tabel 2. Jumlah responden yang melakukan pejkerjaan pokok (PP) dan sampingan (PS). (Angka di dalam tanda kurung dalam %)

Pekerjaan Kenyah Punan Kenyah + Punan PP tani ladang 19 (90,48) 25 (100) 44 (95,65) PP lainnya 2 (9,52) 0 (0) 2 (4,35) PS berburu 15 (71,43) 7 (28,00) 22 (47,83) PS berburu + gaharu 4 (19,05) 18 (72,00) 22 (47,83) PS lainnya 2 (9,52) 0 (0) 2 (4,34)

Pada suku Kenyah, pekerjaan pokok tani ladang dilakukan oleh 19 responden (19/21x100 % = 90,48 %) dan pekerjaan pokok lainnya, misalnya guru dan karyawan 2 responden (9,52 %). Pekerjaan sampingan hanya berburu saja 15 responden (71,43 %), pekerjaan sampingan berburu ditambah usaha lain 4 responden (19,05 %) dan pekerjaan sampingan lainnya 2 responden (9,52 %).

Pada suku Punan, pekerjaan pokok sebagai petani ladang adalah 100 %, pekerjaan sampingan sebagai pemburu saja 7 orang (28 %) dan pekerjaan sampingan sebagai pemburu sekaligus sebagai pencari gaharu (mengusa gaharu) sebanyak 18 responden (72 %). Jadi terlihat bahwa sebagian besar responden dari suku Punan adalah juga pencari gaharu, sedangkan pada suku Kenyah tidak ada yang mencari gaharu.

Secara keseluruhan, pekerjaan pokok sebagai petani ladang adalah 44 responden (95,65 %) diikuti oleh pekerjaan pokok lainnya 2 responden (4,35 %). Pekerjaan sampingan sebagai pemburu dilakukan oleh 22 responden (47,83 %), pekerjaan sampingan berburu dan mencari gaharu 22 responden (47,83 %) serta pekerjaan sampingan lainnya 2 orang (4,34 %).

Pada Tabel 2 juga terlihat, bahwa pekerjaan pokok sebagian besar suku Kenyah dan Punan adalah berladang. Namun jika dilihat dari pekerjaan sampingan, ternyata pekerjaan sebagai pemburu pada suku Kenyah jauh lebih besar daripada Punan, sementara pekerjaan sampingan suku Punan sebagai pemburu (baik berburu babi maupun binatang yang mengandung batu guliga) dan mengusa gaharu jauh lebih besar daripada suku Kenyah.

Jika dilihat dari latar belakang keberadaan suku Kenyah dan Punan, memang hal tersebut wajar terjadi karena suku Kenyah sudah terlebih dahulu mengenal cara berladang dibandingkan dengan suku Punan yang sebelumnya hidup di lokasi yang terpencil. Hal ini sesuai dengan Inoue dkk. (1991) yang menyatakan, bahwa kebanyakan suku Punan baru mulai mengenal cara berladang pada tahun 1980-an. Karena lokasi tempat tinggal yang selalu dekat dengan hutan, maka ketergantungan suku Punan terhadap ekstraksi hasil hutan menjadi sangat besar. Sebagai contoh adalah kebiasaan mufut bagi suku Punan (Inoue dkk., 1991) yaitu kepala keluarga bersama sebagian atau seluruh anggota keluarga masuk hutan, khususnya pada musim buah-buahan dengan maksud untuk menghidupi keluarga dari hasil hutan sekaligus memburu batu guliga yang dijual kepada pembeli dari luar dengan harga Rp250.000/gram, jauh lebih mahal daripada harga emas. Dengan adanya mufut ini maka pertanian ladang menjadi tidak berkesinambungan karena sering ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama.

Walaupun suku Punan sudah dimukimkan melalui resettlement penduduk dan bersatu dengan suku Kenyah dalam satu lokasi desa, namun kelihatannya kebiasaan untuk masuk hutan dalam waktu yang lama belum dapat ditinggalkan. Karena harga kayu gaharu maupun guliga cukup menggiurkan, maka pekerjaan ini menjadi alternatif kedua setelah ladang untuk menghidupi keluarga.

C.

P

ENGALAMANB

ERBURUR

ESPONDENYang dimaksud dengan pengalaman berburu responden adalah: umur rata-rata responden, sejak umur berapa mulai berburu, sudah berapa lama berburu. Dari 21 responden suku Kenyah diketahui bahwa umur rata-rata adalah 39 tahun, mulai berburu sejak umur 22 dan sudah berpengalaman berburu selama 16 tahun. Sementara dari 25 responden suku Punan diketahui bahwa umur rata-rata pemburu adalah 42 tahun, mulai aktif berburu sejak umur 22 tahun, dan sudah memiliki pengalaman berburu sekitar 20 tahun. Akhir-akhir ini terlihat adanya suatu kecenderungan meningkatnya minat berburu generasi muda suku Kenyah di Tanjung Nanga dan Loreh, khususnya bagi yang memakai senjata api. Bagi anak muda suku Kenyah, memiliki senjata api adalah suatu kebanggaan tersendiri karena dianggap merupakan lambang kedewasaan sekaligus sebagai alat mempertahankan diri maupun untuk mencari binatang buruan.

D.

A

LAT-

ALATB

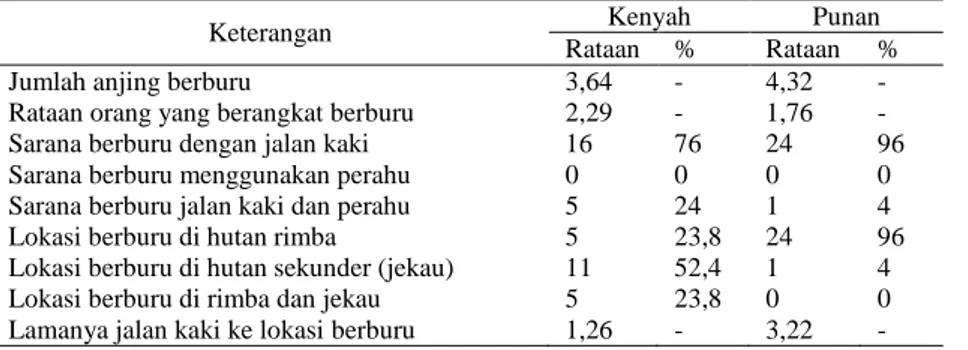

ERBURUAlat-alat berburu yang digunakan oleh suku Kenyah dan Punan, pada prinsipnya tidak jauh berbeda, bahkan dapat dikatakan bahwa peralatan yang digunakan sama. Hal ini disebabkan karena pemakaian suatu alat tertentu selalu diikuti atau ditiru oleh suku lainnya yang sejak zaman dahulu memang hidup di hutan dan sumber kehidupannya banyak tergantung dari hasil hutan, khususnya binatang buruan. Pada Tabel 3 berikut dapat dilihat peralatan berburu yang digunakan oleh suku Kenyah dan Punan di 4 desa yang menjadi lokasi penelitian.

Tabel 3. Jumlah responden suku Kenyah dan Punan yang menggunakan alat-alat utama untuk berburu. (Angka di dalam tanda kurung dalam %)

Nama alat Kenyah Punan Kenyah + Punan Anjing (saja) 6 (27,27) 15 (62,50) 21 (45,65) Anjing + senjata 4 (18,18) 2 (8,33) 6 (13,04) Senjata api (saja) 10 (50,00) 0 (0) 10 (23,91) Sumpit (saja) 0 (0) 6 (25,00) 6 (13,04) Anjing + senjata + sumpit 1 (4,55) 0 (0) 1 (2,17) Anjing + sumpit 0 (0) 2 (8,33) 2 (4,35) Jumlah 21 (100) 25 (100) 46 (100)

Pada Tabel 3 terlihat, bahwa tidak ada responden yang menggunakan tombak, jerat kaki, ranjau (belatik) karena beberapa alasan antara lain kemampuannya yang sangat terbatas, mengancam keamanan pemburu lain,

keamanan masyarakat luas maupun keamanan anjing pemburu. Sudah ada beberapa contoh di masa lampau yang mana ranjau (belatik) memakan korban nyawa manusia sehingga secara adat sudah dilarang.

1. Tombak: disebut juga bujak atau “nyatap” oleh suku Kenyah dan Punan. Alat ini terbuat dari sebilah besi berkualitas baik sepanjang 15–25 cm dengan lebar 3–6 cm. Bagian pangkalnya dibuat lebih tebal dengan maksud agar tidak bengkok pada saat digunakan untuk membunuh binatang buruan. Besi ini kemudian dikaitkan atau diikatkan pada sebatang kayu yang keras sebagai kayu peluncurnya (tongkatnya), umumnya dari anakan kayu ulin (Eusideroxylon zwageri)atau kayu yang lebih ringan tapi kuat yaitu “sanam betan” (Anacardiaceae) dengan ukuran panjang sekitar 2 m dan diameter 2– 3 cm. Bentuk dan ukuran tombak ini sangat bervariasi, sesuai dengan jenis pemanfaatan alat tersebut. Jika tombak ini khusus digunakan untuk “mengusiq” (berburu tidak dengan anjing), maka ukuran besi tersebut dibuat lebih panjang dan lebar namun lebih tipis, sisi depan dan kiri-kanan tajam, sedangkan kayu peluncurnya lebih langsing, lebih panjang dan dibuat dari kayu dengan berat jenis lebih ringan namun cukup kuat dan lentur. Maksud dari teknik-teknik tersebut di atas adalah agar tombak itu mudah diluncurkan dari jarak yang jauh dari binatang buruan (15–30 m), meluncur lurus ke sasaran dengan tepat dan daya bunuhnya lebih tinggi karena luka akan lebih besar dan dalam.

Kesempatan membunuh binatang buruan hanya satu kali dengan alat ini. Kalau tidak kena pada kesempatan pertama, maka kemungkinan besar buruan lepas. Kadang-kadang ujung besi dari alat ini dibubuhi racun untuk meningkatkan daya bunuhnya, namun akhir-akhir ini cara tersebut hampir tidak digunakan lagi karena kesulitan mendapatkan racun berkualitas tinggi maupun alasan kesehatan bagi yang memakan daging hasil buruan. Jika tombak ini akan digunakan sebagai pelengkap dari berburu dengan anjing maka bagian yang terbuat dari besi dibuat lebih tebal atau lebih kokoh, hanya bagian depan saja yang dibuat tajam sedangkan sisi kiri-kanan tidak perlu tajam, kayu peluncurnya harus terbuat dari kayu keras. Hal ini untuk menghindari pemburu dari bahaya pada saat berhadapan dengan binatang buruannya, misalnya babi. Pada saat binatang buruan terdesak oleh anjing dan bertahan disuatu tempat untuk melawan anjing (Kenyah = nekukung, Punan = logan) maka jarak pemburu dengan binatang buruan hanya sekitar 5 m. Jika pada saat itu tongkat tombaknya patah berarti jiwanya dapat terancam oleh serudukan dan gigitan, khususnya taring binatang buruan. Tombak ini dapat dibuat dalam berbagai variasi sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, misalnya jika digunakan untuk menunggu babi berenang (babui nyatung) maka ujung besinya dibuat seperti kait sehingga begitu ditancapkan tidak bisa terlepas lagi dan pada pangkal peluncurnya dipasang tali dengan pelampung sehingga binatang buruannya tidak lepas dan babi yang terbunuh tidak tenggelam dalam sungai.

Tombak pada umumnya berfungsi sebagai alat untuk membunuh babi yang sudah terdesak atau keletihan ketika diburu oleh anjing, atau membunuh babi pada saat menghadang babi menyeberang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Uluk dkk. (2001) bahwa alat-alat yang boleh digunakan untuk membunuh babi yang sedang menyeberang sungai adalah tombak dan parang. Menurut beberapa narasumber dan responden, dengan adanya perubahan lingkungan hutan akibat kegiatan manusia maka binatang khususnya babi hutan semakin langka dan liar sehingga semakin sulit untuk membunuh babi hanya dengan tombak saja. Memang masih ada sebagian orang yang menggunakan tombak saja untuk berburu, tetapi terbatas hanya pada saat menunggu babi berenang yang mana frekuensinya semakin berkurang dan lokasinya semakin jauh dari desa.

2. Sumpit: Alat ini merupakan alat berburu yang serbaguna dan mudah digunakan oleh siapa saja dengan latihan rutin. Bagi suku Punan khususnya, yang memang terkenal handal dalam menggunakan alat ini, teknik-teknik pemakaian sumpit khususnya seperti latihan pernapasan, cara membidik dan menyusup di tengah hutan sudah diajarkan pada anak laki-laki sejak umur 10 tahun.

Bahan untuk membuat sumpit adalah kayu ulin (Eusideroxylon zwageri), kayu bitung (Garcinia mangostana) atau kayu balet (Dipterocarpaceae). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Uluk dkk. (2001) bahwa kayu yang baik untuk sumpit adalah kayu bitung dan ulin. Berdasarkan pengalaman seorang pemburu suku Punan yang berpengalaman puluhan tahun, kayu ulin lebih disukai dibandingkan kayu lainnya karena dalam perjalanan jauh, misalnya berburu sepanjang hari, kayu ini tidak licin kalau terkena keringat yang keluar dari gesekan telapak tangan dengan sumpit. Kalau terbuat dari kayu bitung, sumpitnya akan menjadi licin kalau terkena keringat sehingga kurang akurat pada waktu membidik sasaran. Teknik pembuatan satu sumpit cukup rumit dan memerlukan suatu keahlian khusus, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membuat sumpit dengan kualitas bagus. Sumpit buatan suku Punan dianggap lebih baik dibandingkan dengan buatan suku Kenyah karena memang suku Punan-lah yang mengklaim pertama kali membuat sumpit dan banyak terlibat dalam pemanfaatan sumpit. Menurut seorang tokoh masyarakat Punan di desa Bila Bekayuk, Bare’ Tangga, satu sumpit yang bagus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu dengan harga Rp500.000–1.500.000. Selanjutnya dinyatakan bahwa ukuran sumpit yang ideal adalah panjangnya berkisar antara 1,5–2 m. Jika sumpit lebih pendek dari 1 m, maka hembusan angin lebih lemah atau kurang kencang dan jika terlalu panjang juga tidak baik karena tidak fleksibel dibawa di dalam hutan. Sebuah sumpit yang baik juga harus dikombinasikan dengan beberapa aksesoris lainnya yaitu anak sumpit (langan), gabus atau “piping” dan racun atau “salo’”. Anak sumpit (langan) biasanya dibuat dari bagian

yang keras/kulit pelepah daun talang “buo’” (Arenga undulatifolia) yang harus dikeringkan dulu sebelum diolah menjadi anak sumpit agar mencapai kekerasan tertentu dan tidak bengkok setelah dibentuk menjadi sebesar lidi atau tusuk sate. Pada bagian belakang anak panah ini dipasang sejenis gabus

(piping) yang dimaksudkan sebagai sekat angin hembusan dari mulut sehingga anak panah dapat meluncur cepat dan lurus menuju sasaran. Gabus ini umumnya terbuat dari pelepah sejenis pohon palem “nanga” (Eugeissona utilis), sejenis palem berduri yang banyak terdapat di daerah setempat. Memilih gabus yang baik juga memerlukan ketelitian tersendiri yaitu harus diambil dari pelepah yang memiliki duri lebih rapat dan masih muda dengan diameter tidak lebih dari 3 cm karena pelepah dengan indikator demikian dianggap kualitas gabusnya baik, seratnya lebih halus sehingga mengirisnya lebih mudah. Pelepah ini dijemur di perapian atau sinar matahari selama seminggu sebelum diolah lebih lanjut dengan maksud supaya ringan dan tidak lembap selama penyimpanan. Anak sumpit ini dibuat tiga macam yaitu: anak sumpit biasa (langan lan), anak sumpit yang pada ujungnya diolesi racun sepanjang 1 cm (langan salo’) dan “langan irang” yaitu anak sumpit yang pada ujungnya dipasang besi tipis dan tajam serta diolesi racun (jenis ini sekarang sangat jarang dibuat). Uluk dkk. (2001) mendeskripsikan anak sumpit biasa sebagai “langan lat”, anak sumpit beracun yang ujungnya terbuat dari besi tipis sebagai “langan bela’dang”. Anak-anak sumpit tersebut disimpan dalam satu tempat yang terbuat dari bambu (telo’ langan) berbentuk silinder dengan ukuran tinggi 30 cm dan diameter sekitar 5–6 cm, di mana setiap jenis anak sumpit ditempatkan terpisah dengan sekat-sekat atau dalam bambu yang lebih kecil untuk memudahkan mengambil dengan cepat jenis anak sumpit yang sesuai dengan binatang yang akan disumpit. Bagian ujung dari anak sumpit yang berisi racun ditatak sedemikian rupa agar pada waktu anak sumpit menancap di tubuh buruannya bisa langsung patah, sehingga bagian yang beracun tetap tertancap di tubuh binatang walaupun bagian pangkal yang lebih panjang terlepas. Ini juga untuk menghindari binatang buruan yang memiliki tangan seperti monyet untuk mencabut anak sumpit yang tertancap pada tubuhnya. Jika binatang buruannya adalah binatang atau burung kecil, jenis anak sumpit yang dipakai adalah “langan lan”, jika yang disumpit adalah babi maka yang diambil adalah “langan salo’” dan jika yang disumpit adalah binatang besar dengan kulit yang keras atau lentur seperti beruang (Helarctos malayanus) maka yang dipakai adalah “langan salo’”

atau yang ujungnya terbuat dari besi. Ujung yang terbuat dari besi tersebut dapat berupa silet bekas (silet goal) yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mudah menancap pada kulit binatang yang agak keras.

Bagian paling menentukan dari sumpit adalah racun yang dioleskan pada ujung anak sumpit. Racun ini umumnya terbuat dari getah pohon racun (Antiaris toxicaria). Getah tersebut ditampung dalam suatu tempat tertentu kemudian dimasak sampai mengental, dibungkus dengan daun biru (Licuala valida Becc). Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti

rusaknya tanaman akibat bau asap/aroma dari proses pemasakan racun atau untuk menjaga daya bunuh racun tetap tinggi, maka seorang pembuat racun harus mecari tempat di luar kampung atau di dalam hutan untuk tempat memasak atau membuat racun, sedangkan untuk menambah daya bunuh racun tersebut menurut Uluk dkk. (2001), sebagian ahli pembuat racun ini juga mencampurkan racun tersebut dengan air tembakau atau bahkan bisa/liur ular berbisa misalnya liur ular kobra cokelat (Ophiophagus hannah) atau ular kobra hitam (Naja sumatrana).

Binatang-binatang yang disumpit dengan menggunakan anak sumpit beracun akan mati dalam hitungan detik atau menit, paling lama 20 menit, tergantung dari jenis binatang yang kena atau kualitas racun yang dipakai. Kalau melebihi 20 menit berarti ada kemungkinan bahwa sifat racunnya sudah berkurang dan binatang buruan tidak mati. Yang paling lama adalah babi hutan, karena kulitnya lebih tebal (berlemak) sehingga aliran racun lebih lama mencapai bagian tubuh yang ada aliran darahnya. Untuk menjaga agar daya bunuh racun tetap tinggi, maka beberapa pantangan harus ditaati secara ketat. Kalau tidak ditaati, maka racun yang masih tersisa/belum terpakai tersebut tidak lagi memiliki daya bunuh tinggi atau daya bunuhnya luntur. Beberapa pantangan yang masih dipercaya dan diyakini tersebut antara lain: daging binatang buruan yang diperoleh dari hasil menyumpit hanya boleh dimasak dengan cara direbus, boleh dibubuhi garam tanpa bumbu yang lain. Tidak boleh digoreng, tidak boleh dibubuhi penyedap rasa vetsin (MSG) atau bumbu beraroma tajam lainnya, misalnya bawang merah maupun bawang putih. Racun ini tidak boleh disimpan dalam kamar atau ruangan rumah yang sering mendapat aroma minyak wangi atau minyak harum yang sering digunakan oleh manusia karena daya bunuhnya bisa luntur terkena aroma tersebut. Seorang pemburu atau penyumpit sejati selalu meyimpan anak sumpit beracun maupun sisa racun di luar rumah yang tidak terkena asap dan aroma dari dapur, atau menyimpannya di lumbung padi yang berada di ladang atau di tengah sawah.

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa jumlah pemburu yang menggunakan sumpit sangat kecil, apalagi pada suku Kenyah sama sekali tidak menggunakannya dan suku Punan 25 %. Hal ini disebabkan karena daya bunuh alat ini terhadap binatang besar seperti babi hutan dianggap kurang efektif/tinggi, banyak pantangan terhadap racun yang digunakan, adanya kekhawatiran keracunan pada penyumpit sewaktu meniup sumpit maupun waktu makan daging hasil buruan dan orang yang ahli membuat racun yang baik semakin langka. Perbedaan dan persamaan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan menyumpit antara suku Dayak Kenyah dan suku Punan adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Persamaan dan perbedaan dalam kegiatan menyumpit

Uraian Kenyah Punan

Responden yang masih memakai sumpit

Tidak ada (0 %) 25 % Bahan baku sumpit yang

disukai

Kayu Ulin Kayu Ulin Waktu pergi berburu Hanya siang hari Siang dan malam Lokasi yang biasa dipakai

menyumpit

Air asin (sungan) Hutan belantara Pantangan masih ditaati? Tidak Ya

Sasaran waktu menyumpit babi

Ketiak atau perut Ketiak atau perut kanan Tempat menyimpan racun

sumpit

Di dalam rumah saja Luar rumah dan pondok di ladang

Binatang buruan Monyet, burung dan binatang kecil lainnya

Babi, monyet dan binatang kecil lainnya

Perkenalan dengan sumpit Tidak tentu Sejak usia muda (10 tahun)

Manfaat sumpit saat ini Barang hiasan/antik Alat berburu

Dari uraian di atas terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan prinsip antara suku Dayak Kenyah dan Punan dalam hal menyumpit. Hampir semua proses menyumpit, mulai dari cara membuat dan memakai serta memperlakukan binatang hasil tangkapan boleh dikatakan hampir sama. Walaupun terdapat sedikit perbedaan tetapi hanya pada beberapa hal yang tidak prinsipil, misalnya lokasi yang biasa digunakan untuk menyumpit, sasaran anak sumpit pada binatang, dan jenis binatang yang diburu. Suku Punan yang menggunakan sumpit biasanya memilih hutan belantara sebagai lokasi berburu dengan sumpit sebagai bagian dari mufut, sementara suku Kenyah yang masih memiliki sumpit biasanya memilih sumber air asin untuk menunggu binatang yang akan disumpit.

3. Jerat kaki dan jerat leher: boleh dikatakan sebagai cara atau alat berburu yang pasif atau statis, artinya tidak ada fungsi mencari atau mengejar buruannya, tetapi hanya menunggu di satu tempat. Uluk dkk. (2001) mengklasifikasikan alat ini ke dalam alat berburu “nya’ut”. Alat sederhana ini terbuat dari sepotong tunas kayu (biasanya kayu ulin) sepanjang 3 m, seutas tali nilon atau kawat baja. Alat ini dibuat sedemikian rupa yang mana tali nilon atau kawat dipakai untuk mengikat kaki buruan yang diletakkan pada bekas jejak kaki yang sering dilewati binatang (nuang) dengan beberapa kamuflase agar tidak terlihat oleh binatang yang akan lewat. Dari bekas jejak kaki dapat diketahui jenis binatang yang sering lewat di situ, apakah babi hutan (Sus barbatus), payau (Cervus unicolor) atau landak (Hystrix brachyura) dan lain-lain. Dengan mengetahui jenis binatang yang sering lewat maka bentuk jerat yang dipasang dapat disesuaikan dengan anatomi binatang tersebut, misalnya jenis kawat apa

yang harus dipakai, berapa ketinggian dan lebarnya, serta kamuflase apa yang akan digunakan. Demikian juga, pemburu dapat menentukan apakah memasang jerat leher atau jerat kaki. Untuk binatang besar yang memiliki penciuman tajam seperti babi hutan, tidak ada pilihan lain selain memasang jerat kaki, bukan jerat leher. Sebab kalau memasang jerat leher akan dapat tercium oleh babi, sehingga kemungkinan terjerat sangat kecil. Bahaya lain jika memasang jerat leher adalah jika anjing terkena jerat tersebut bisa mati dalam waktu yang singkat sebelum sempat dilepaskan.

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa tidak seorangpun yang menggunakan jerat ini sebagai alat utama untuk berburu, baik oleh suku Kenyah maupun Punan. Bagi yang ingin memasang alat ini harus yakin bahwa tempat tersebut tidak dijangkau oleh orang lain atau anjing orang lain, misalnya di pinggir kebun atau ladangnya sendiri. Tidak adanya pemburu yang memakai alat atau cara ini disebabkan beberapa hal seperti: adanya keluhan dari pemilik anjing pemburu karena anjing mereka sering mati tersangkut di jerat yang dipasang. Sifat dari alat ini yang pasif dan statis menyebabkan hasilnya kurang memuaskan, selain itu semakin jauhnya binatang buruan dari sekitar desa karena kegiatan manusia yang semakin intensif di dalam hutan menyebabkan alat ini tidak berfungsi secara efektif.

4. Ranjau (belatik): seperti halnya jerat, ranjau (belatik) ini juga termasuk alat yang pasif dan statis, hanya menunggu mangsa di satu tempat. Namun dibandingkan jerat, alat ini sangat berbahaya karena dapat mengancam jiwa manusia. Beberapa kasus sudah terjadi di daerah Malinau, di mana alat ini memakan korban nyawa manusia. Dilihat sepintas, alat ini mirip sekali dengan sebuah panah dengan busurnya yang ditempatkan di jalan yang sering dilewati binatang (nuang), siap untuk dilepaskan pada sasaran atau mangsanya yang lewat di situ. Bagian yang dapat membunuh dari alat ini (seperti anak panah) terbuat dari belahan bambu tertentu yaitu “bulo’ lan” (Schizostachyum latifolium) yang diruncingkan pada bagian ujungnya dan dapat meluncur cepat untuk menembus sasaran misalnya babi atau payau pada saat binatang tersebut menyentuh seutas benang halus yang dihubungkan ke pelatuknya.

Jika seseorang memasang alat ini di suatu lokasi tertentu, maka yang bersangkutan harus membuat suatu tanda di tempat yang mudah terlihat, berupa pemancangan sepotong kayu setinggi 1,5 m dan disisipi dengan sebilah bambu runcing yang merupakan tanda bahwa di lokasi tersebut terdapat ranjau. Pemasang “belatik” juga harus mengumumkan pada seluruh anggota masyarakat, baik melalui kepala desa maupun pengumuman di gereja pada hari Minggu tentang lokasi ranjau tersebut dan disarankan jangan sekali-kali memasuki ataupun berburu di lokasi itu.

Penggunaan alat ini sudah dilarang di setiap desa yang menjadi lokasi penelitian ini karena untuk menghindari jatuhnya korban jiwa

manusia. Itulah sebabnya, dari tabel di atas tidak ada lagi pemburu yang memakai alat ini sebagai bagian dari kegiatan berburu untuk menangkap binatang buruannya.

Devung (1997) memberikan suatu contoh bagaimana ketatnya larangan terhadap pemakaian alat ini karena membahayakan manusia, yaitu tertuangnya peraturan atau larangan pemasangan “belatik” dalam Keputusan Musyawarah Kepala-kepala Desa Hulu Bahau di Apau Ping pada tanggal 12–14 Mei 1994.

5. Anjing pemburu: terdapat dua macam cara berburu dengan anjing, yaitu anjing dikombinasikan dengan tombak dan anjing dikombinasikan dengan senjata api. Maksud dari cara berburu yang pertama adalah bahwa alat yang dipakai untuk mengejar babi adalah anjing, sedangkan alat yang dipakai untuk membunuh babi adalah tombak. Cara ini yang paling umum digunakan oleh para pemburu.

Cara berburu yang kedua adalah bahwa alat yang dipakai untuk mengejar babi adalah juga anjing seperti cara di atas, namun alat yang dipakai membunuh babi yang sedang melawan anjing karena sudah terdesak adalah senjata api.

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa jumlah responden suku Kenyah yang menggunakan cara pertama untuk berburu sebanyak 6 responden (27,27 %) dan pada suku Punan 15 responden (62,50 %), sedangkan yang menggunakan cara kedua pada suku Kenyah sebanyak 4 responden (18,18 %) dan pada suku Punan 2 responden (8,33 %).

Ada beberapa alasan mengapa anjing banyak digunakan oleh pemburu, baik suku Kenyah maupun Punan yaitu: karena biayanya murah, artinya cukup diberi makan dari sisa makanan manusia, dapat mencari binatang buruannya sendiri, dan pada saat-saat bukan musim babi penggunaan anjing lebih efektif karena dengan penciuman yang tajam anjing dapat mencari binatang buruan di tempat tersembunyi yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan manusia. Karena peranan anjing sangat besar dalam keberhasilan berburu, maka anjing yang dipakai juga harus anjing yang baik dan harus diseleksi sedemikian rupa oleh orang yang ahli, sejak anjing itu masih kecil/baru lahir. Anjing yang baik tidak dapat hanya ditentukan dari bentuk fisiknya semata, tetapi juga berdasarkan letak teteknya (iteq) yang berjumlah 6–7 buah di sepanjang bagian bawah perutnya. Jika seekor anjing melahirkan anak lebih dari dua ekor, maka dalam waktu tidak lebih dari satu bulan pemilik anjing akan memanggil orang tua atau pemburu yang ahli dalam menentukan dan memilih mana anjing yang bagus dan akan dipelihara dan mana yang tidak baik dan harus dibuang secepatnya. Baik-tidaknya seekor anjing pemburu ditentukan bedasarkan letak tetek-teteknya secara relatif terhadap tulang rusuk yang paling bawah maupun terhadap letak alat kelaminnya. Secara rasional memang seleksi anak anjing seperti ini sulit dipahami. Hal ini hanya merupakan rangkuman pengalaman bertahun-tahun dalam berburu dengan

anjing, kemudian diteruskan ke generasi berikutnya sebagai pewaris dari keyakinan tersebut. Berdasarkan posisi-posisi tetek tersebut dapat diketahui beberapa karakteristik mengenai setiap ekor anjing, jika ternyata anjing tersebut adalah yang pertama kali bertemu dan menggonggong seekor babi di hutan. Beberapa kemungkinan yang terjadi akibat dari anjing mana yang pertama kali menggonggong sehubungan letak teteknya tersebut adalah:

Babi yang digonggong akan terus lari menghindar menjauhi posisi pemburu sehingga kemungkinan untuk mendapatkannya lebih kecil atau babi baru akan terdesak setelah sekian jauh pengejaran. Anjing seperti ini kurang disenangi oleh pemburu karena perlu tenaga besar untuk mengejar dan mengikuti arah gonggongannya.

Babi langsung bertahan (nyakat) sehingga pemburu mempunyai kesempatan untuk membunuhnya dengan tombak. Jenis anjing seperti inilah yang paling disenangi oleh para pemburu karena babi akan bertahan dalam waktu singkat sehingga pemburu tidak perlu mengeluarkan banyak energi untuk mengejar.

Babi akan kembali lagi mendekati pemburu sehingga dapat dibunuh walaupun sempat berlari jauh dari posisi pemburu. Dalam hal ini pemburu tidak perlu harus mengikuti arah gonggongan anjing karena akan kembali lagi ke tempat semula. Anjing seperti ini juga disenangi oleh pemburu.

Babi yang digonggong akan bertahan (nyakat), tetapi sangat beringas dan dapat membahayakan jiwa pemburu atau pemiliknya maupun nyawa anjing itu sendiri. Anjing seperti ini juga dianggap bagus, tetapi pemburu harus hati-hati mendekati babi yang sudah terdesak karena dapat menyerang manusia.

Kemungkinan terakhir adalah suara gonggongan anjing akan cepat menghilang dari pendengaran pemburu (linget angang) karena babi selalu berlari di balik gunung tinggi, sehingga pemburu tidak dapat mengikuti kemana anjingnya pergi. Suara gonggongannya cepat menghilang dari pendengaran. Anjing seperti ini dianggap kurang baik karena pemburu harus berlari terus mengikuti arah gonggongannya (perlu tenaga besar).

Anjing yang terlahir tunggal jantan (putung), tunggal betina (umeng) maupun yang lahir kembar dianggap sudah memenuhi syarat untuk dijadikan anjing pemburu sehingga walaupun posisi teteknya tidak begitu bagus, namun tetap dipelihara semuanya, tidak ada yang dibuang, kecuali ada beberapa tanda bahwa anjing tersebut akan sangat membahayakan nyawa pemiliknya. Demikian juga dengan anjing yang warna bulunya belang-belang di sekujur tubuhnya dianggap baik sebagai anjing pemburu. Pemberian nama pada anjing-anjing suku Kenyah umunya disesuaikan dengan warna bulunya dan memakai nama anjing terdahulu yang dianggap bagus. Bagi suku Punan, memberikan nama kepada anjing-anjingnya disesuaikan dengan ciri-ciri yang terdapat sejak lahirnya seekor anjing. Jika

anjing yang lahir adalah tunggal dan jantan maka dinamakan “calan”, dan jika betina diberi nama “pintang”. Cara pemberian nama lainnya adalah berdasarkan jumlah tetek sebelah kiri dan kanan. Jika jumlah teteknya berjumlah 6 buah sebelah kiri dan 6 buah sebelah kanan dinamakan “antung”, dan jika posisinya 6-5 dinamakan “colot”. Jika warna bulu anjingnya menyerupai motif batik, dinamakan “kule” (macan).

Menentukan anjing mana yang baik dan mana yang tidak baik dan harus dibuang, baik pada suku Kenyah dan Punan pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Artinya, tetap berpatokan pada letak tetek-tetek anjing tersebut. Bahkan kedua suku ini saling berbagi pengalaman tentang cara-cara memilih anjing berburu yang baik. Suku Kenyah dapat menggunakan jasa suku Punan untuk menyeleksi anjing yang baik dan buruk, demikian juga sebaliknya. Jika yang pertama kali menggonggong adalah anjing yang posisi teteknya bagus, maka si pemburu memiliki harapan lebih besar untuk mendapatkan binatang buruannya dan dapat pula mengatur strategi pengejarannya, demikian juga sebaliknya. Seorang pemburu pasti dapat mengetahui suara anjing mana yang pertama kali menggonggong karena sudah hafal dengan baik suara anjing masing-masing.

6. Senjata api (serapang): Walaupun alat ini termasuk alat berburu yang dilarang digunakan secara bebas, namun alat ini justru semakin populer di kalangan pemburu, khususnya suku Dayak Kenyah. Dari beberapa pemilik senjata api yang diwawancarai, ternyata mereka juga mengetahui bahwa alat ini dilarang oleh pemerintah karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun demikian, ada alasan tersendiri untuk tetap memakai alat ini karena jika tidak digunakan, maka tanaman pertanian akan habis dimakan hama seperti babi, payau dan landak yang umumnya menyerang tanaman pada malam hari (nocturnal).

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan senjata api mulai populer digunakan di daerah ini, namun diperkirakan sejak 10–15 tahun yang lalu atau lebih, yang mana hubungan dagang secara tradisional antara penduduk asli yang tinggal dekat perbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang merupakan pemasok utama peluru semakin lancar. Senjata yang digunakan umumnya adalah senjata laras panjang yang banyak dibeli dari pengrajin lokal di Malaysia (dekat perbatasan) bahkan ada yang buatan sendiri. Ukuran laras adalah 12 mm (kaliber 12) karena menyesuaikan dengan jenis peluru yang banyak diproduksi dan dijual bebas di Malaysia. Peluru kaliber 12 ini terdiri dari beberapa macam ukuran peluru yang terbuat dari timah, sesuai dengan jenis binatang yang menjadi sasaran. Jika yang akan ditembak adalah binatang besar seperti babi atau payau, peluru yang dipakai adalah yang berisi pelor terbuat dari timah sebanyak 9 biji, kalau yang akan ditembak adalah binatang memanjat seperti monyet atau beruk maka peluru yang dipakai adalah yang berisi pelor timah 60 biji, sedangkan kalau yang ditembak adalah burung maka yang dipakai adalah peluru yang berisi 120 biji pelor timah. Dengan semakin ketatnya penjagaan di perbatasan kedua

negara, maka pemasaran peluru semakin sulit sehingga harganya semakin mahal. Satu buah peluru yang pada tahun 1995 hanya Rp5.000, sekarang meningkat menjadi Rp25.000–30.000. Satu buah senjata dapat dibeli dengan harga Rp500.000–1.500.000, tergantung dari kualitasnya.

Bila peluru yang asli habis, seorang pemilik senjata api masih dapat membuat peluru buatan dengan memanfaatkan selongsong bekas yang dibersihkan dan dirapikan sedemikian rupa sehingga siap diisi kembali dengan bahan peledak buatan yang terbuat dari korek api dan peluru buatan dari timah yang dicetak bulat. Satu selongsong peluru memerlukan bahan peledak (ubat) dari hasil kerikan bagian ujung 4 kotak korek api.

Pada Tabel 3 di atas terlihat bahwa jumlah responden suku Punan yang memakai alat ini hanya 2 orang (8 %) dibandingkan suku Kenyah 15 responden (71,43 %). Beberapa responden suku Punan menyatakan, bahwa alat ini tidak dimiliki karena harganya dianggap mahal. Membeli peluru asli dari Malaysia semakin sulit dan mahal serta hanya bisa membunuh satu ekor buruan pada saat yang hampir bersamaan sementara binatang lainnya lari karena suaranya yang keras. Hal ini berkaitan erat dengan kebiasaan suku Punan yang menggunakan sumpit yang dapat membunuh sekawanan binatang (beruk) dalam waktu hampir bersamaan karena suaranya tidak didengar oleh binatang lainnya, khususnya pada waktu mencari batu guliga (batu empedu).

Suku Kenyah malah lebih senang menggunakan alat ini walaupun mahal karena dianggap serbaguna, dapat digunakan siang dan malam hari, berdaya bunuh tinggi dalam arti dapat membunuh binatang besar dalam seketika, adanya rasa aman dari sergapan binatang buas ketika berada di ladang maupun di tengah hutan. Bahkan memiliki senjata api bagi suku Kenyah merupakan suatu kebanggaan dan kesiapan untuk menghidupi keluarga bagi generasi muda. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Withington (1998), bahwa berburu merupakan kebanggan dan transisi dari masa remaja ke masa dewasa bagi anak laki-laki.

E.

P

ERKEMBANGAN DANP

ERUBAHANA

LAT-A

LATB

ERBURULogikanya, seorang pemburu selalu memiliki keinginan untuk mengembangkan atau mengubah alat-alat berburu yang digunakan sesuai dengan perubahan lingkungan dan perkembangan alat itu sendiri, dengan maksud untuk mendapatkan alat yang lebih efektif dan lebih bagus dari sebelumnya serta meningkatkan atau paling tidak mempertahankan hasil tangkapan sama dengan sebelumnya.

Untuk melihat perkembangan dan perubahan alat-alat yang digunakan, diambil suatu tenggang waktu yang mudah diingat oleh responden sebagai patokan untuk melihat ada-tidaknya perubahan. Patokan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebakaran hutan tahun 1997

atau 5 tahun yang lalu, walaupun kebakaran hutan itu sendiri tidak terjadi di lokasi penelitian. Patokan kebakaran hutan diambil karena dianggap mudah diingat oleh para responden dan peristiwa kebakaran hutan juga memberikan dampak luas terhadap ekologi hutan sebagai habitat babi. Dari hasil pengolahan data primer diperoleh hasil seperti pada tabel-tabel berikut:

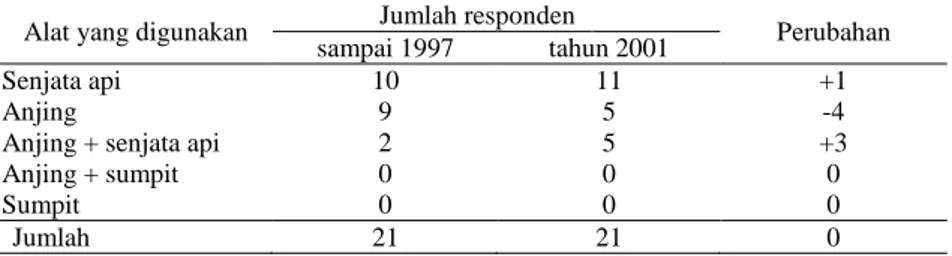

Tabel 5. Perkembangan dan perubahan alat utama berburu dalam 5 tahun pada suku Dayak Kenyah

Alat yang digunakan Jumlah responden Perubahan sampai 1997 tahun 2001

Senjata api 10 11 +1

Anjing 9 5 -4

Anjing + senjata api 2 5 +3

Anjing + sumpit 0 0 0

Sumpit 0 0 0

Jumlah 21 21 0

Pada Tabel 5 diperlihatkan, bahwa pemakai senjata api di kalangan pemburu suku Kenyah bertambah 1 orang, sebaliknya pemburu dengan alat utama anjing justru menurun sebanyak 4 orang dan pemburu yang mengombinasikan anjing dan senjata bertambah 3 orang. Berkurangnya pemburu yang memakai anjing ini terutama disebabkan anjingnya mati karena sakit, kemudian digantikan dengan alat lain seperti senjata api yang dianggap serbaguna dan lebih praktis. Pemburu yang menggunakan kombinasi anjing dan senjata api juga bertambah sebanyak 3 orang. Pertambahan ini disebabkan kombinasi ini dianggap dapat mempertahankan hasil tangkapan, terutama untuk mengantisipasi semakin sulitnya mendapatkan babi akibat perubahan ekologi hutan oleh berbagai aktivitas manusia, misalnya mencari gaharu, aktivitas perusahaan, maupun para pemburu itu sendiri. Pada umumnya anjing dipakai untuk berburu pada siang hari, dan kalau belum mendapat hasil maka pada malam harinya menggunakan senjata api. Kedua alat ini sering juga dikombinasikan pada saat bersamaan (saling melengkapi) untuk memaksimalkan usaha perburuan.

Lain lagi halnya dengan sumpit, yang mana tidak terjadi perubahan jumlah responden yang menggunakan alat ini sebagai alat berburu. Pada 5 tahun sebelumnya ternyata alat ini sudah tidak digunakan di kalangan pemburu suku Kenyah sebagai alat untuk berburu.

Tabel 6. Perkembangan dan perubahan alat utama berburu dalam 5 tahun pada suku Punan

Alat yang digunakan Jumlah responden Perubahan sampai 1997 tahun 2001

Senjata api 0 0 0

Anjing 16 15 -1

Anjing + senjata api 2 2 0

Anjing + sumpit 3 2 -1

Sumpit 4 6 +2

Jumlah 25 25

Seperti halnya pada suku Kenyah, jumlah pemburu suku Punan yang memakai anjing juga berkurang, yaitu dari 16 orang menjadi 15 orang. Hal ini juga disebabkan karena anjing yang dapat diandalkan mati, jadi bukan sebagai respon terhadap kebakaran hutan atau perubahan ekologi hutan itu sendiri. Demikian pula dengan kombinasi anjing dengan sumpit terjadi penurunan karena anjingnya mati. Satu keluhan suku Punan setelah pindah ke dekat perkotaan adalah semakin sulitnya memelihara anjing karena sering mati karena sakit seperti sakit anjing gila dan sakit perut. Pada waktu menetap di hulu sungai, cukup mudah bagi suku Punan untuk memelihara anjing karena penyakitnya kurang.

Sebaliknya dengan sumpit, terjadi penambahan pemakai alat ini dari 4 orang menjadi 6 orang. Terjadinya penambahan ini juga bukan sebagai tanggapan terhadap kebakaran hutan dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan akibat kebakaran hutan tersebut, tetapi lebih banyak disebabkan karena segi praktis pemakaian alat tersebut walaupun hasilnya kurang memuaskan. Tampaknya penggunaan senjata api di kalangan suku Punan tidak populer, hanya dua responden yang masih memiliki senjata api sebagai alat berburu. Hal ini agak berlawanan dengan suku Kenyah yang sebagian besar responden memiliki senjata api. Alasan mengapa jarang ada yang memiliki senjata api di kalangan suku Punan adalah karena senjata api dan pelurunya dianggap mahal, belum terbiasa menggunakan alat tersebut dan tidak sesuai untuk membunuh rombongan lutung banggat (Presbitis hosei) dan lutung dahi putih (P. frontata) yang mengandung batu “guliga”

di dalam usus besarnya.

F.

T

EKNIKB

ERBURU1. Ngusiq: merupakan suatu istilah berburu yang digunakan baik oleh suku Kenyah maupun Punan. Cara ini merupakan teknik berburu yang paling tua digunakan di kalangan para pemburu Kenyah dan Punan yang dulunya

memang sangat tergantung dari hasil buruan. Jika dikaitkan dengan alat, maka teknik ini berhubungan erat dengan tombak, karena satu-satunya alat yang digunakan adalah tombak dipadukan dengan keahlian dan improvisasi si pemburu.

Jika diperhatikan dari cara yang digunakan, maka teknik ini tidak lain adalah meniru tingkah laku binatang lain yang hidupnya bersimbiosis dengan babi, khususnya monyet atau beruk (Macaca nemestrina). Teknik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a). Ngusiq aktif: Ngusiq aktif dapat juga dikatakan mengintai kemudian membunuh, di mana seorang pemburu dengan berbekal tombak yang memang sudah dirancang untuk ngusiq, menelusup dalam hutan ke tempat-tempat yang diperkirakan ada binatangnya. Pemburu harus betul-betul memperhatikan arah angin yaitu harus berjalan melawan arah angin atau paling tidak menyilang. Pada saat hembusan angin sangat pelan, arah angin dapat diketahui dengan cara melihat arah asap rokok (kalau kebetulan merokok) atau mengerik kuku tangan dengan pisau dan melihat arah jatuhnya atau menjatuhkan debu halus yang menempel pada sebatang pohon. Jika sudah menemukan binatang buruan, pemburu mencari posisi yang baik, sebaiknya pada posisi lebih tinggi dari sasaran, kemudian meluncurkan tombak ke arah sasaran. Latihan yang intensif untuk meluncurkan tombak ke arah sasaran yang jauh (1530 m) merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan cara ini.

b)..Ngusiq pasif: untuk melakukan cara ini, pemburu melumuri sekujur tubuhnya dengan lumpur atau tanah yang berasal dari kubangan babi (tekina’) dengan maksud untuk menutupi pori-pori yang dapat mengeluarkan aroma tubuh manusia atau keringat dan juga dimaksudkan sebagai kamuflase. Hal itu dilakukan jika pemburu sudah melihat ada jejak-jejak babi yang masih baru, dan diperkirakan masih ada di sekitar situ. Pemburu juga harus mahir menirukan suara beruk untuk memberi tanda pada binatang buruan. Selanjutnya pemburu membuat suara meniru suara beruk, menjatuhkan benda-benda keras seolah-olah ada buah yang terjatuh, menggoyang-goyang pohon kayu seolah-olah ada beruk yang saling berloncatan di dahan. Babi yang berada di sekitar itu akan mengira bahwa ada sekawanan beruk yang sedang “pesta buah” sehingga babi juga tergoda untuk menikmati buah yang dijatuhkan oleh beruk. Jika pemburu sudah melihat bahwa ada babi yang mendekat, dia kemudian menirukan gerakan-gerakan yang sering dilakukan beruk, misalnya berguling di tanah sehingga babi tidak merasa takut untuk mendekat. Pada saat babi sudah sangat dekat, seorang pemburu yang ahli bahkan dapat membelai-belai seekor babi dan pada saat itulah dia mengambil tombak atau mencabut pisau untuk membunuh buruannya. Menurut beberapa sumber, baik dari suku Kenyah maupun Punan, cara ini sudah tidak efektif lagi digunakan saat ini karena sudah terlalu banyak aktivitas manusia di hutan, seperti pemburu batu

guliga dari lutung (Presbytis hosei), pencari gaharu dan lain-lain. Selain itu, cara ini hanya dapat digunakan dengan efektif di hutan-hutan perawan yang jarang sekali dilewati manusia (misalnya di hulu sungai Bahau dan Pujungan) di mana babinya masih jinak. Tidak ada satu suku yang mengklaim bahwa merekalah yang paling mahir dalam menggunakan cara ini, malahan antar kedua suku saling memuji satu sama lain. Suku Punan menyatakan bahwa orang yang ahli dalam ngusiq adalah suku Kenyah yang berada di hulu sungai Pujungan, sementara suku Kenyah menyatakan bahwa cara ini banyak dikuasai oleh orang Punan yang memang lebih sering tinggal di hutan.

Jika dilihat pada Tabel 3, tidak satupun responden yang masih menggunakan cara ini, baik dari suku Kenyah maupun Punan. Hal ini disebabkan karena letak desa-desa tempat responden menetap berada di kawasan yang sudah ramai dengan kegiatan manusia seperti kegiatan HPH, pertambangan batu bara, kegiatan mencari gaharu, suara tembakan pemburu batu guliga bahkan suara anjing pemburu.

2. Menyumpit (ngeleput): sebelum adanya pemakaian senjata api, menyumpit merupakan cara yang paling efektif untuk menangkap binatang buruan yang dapat terbang seperti jenis-jenis burung besar maupun kecil, maupun binatang yang dapat memanjat seperti monyet, lutung atau beruk dan lain-lain. Sejalan dengan semakin terbukanya masyarakat Kenyah dan Punan dengan dunia luar dan banyaknya pemakaian senjata api, terlihat adanya kecenderungan semakin tidak populernya pemakaian sumpit ini, khususnya pada suku Dayak Kenyah.

Pada Tabel 5 dan 6 di atas, terlihat bahwa jumlah responden suku Kenyah yang masih menggunakan teknik ini sebagai cara utama untuk berburu sama sekali tidak ada, sedangkan pada suku Punan sebesar 24 %. Walaupun masih ada sebagian suku Kenyah yang menyimpan sumpit, tetapi hampir tidak pernah digunakan lagi, hanya sebatas sebagai warisan dari orang tua atau sebagai hiasan dalam rumah. Alasan mengapa alat ini tidak pernah lagi dipakai adalah karena racunnya sudah kedaluarsa, bahkan sudah jarang sekali yang bisa atau mau membuat racun yang berdaya bunuh tinggi.

Secara umum, cara menyumpit pada suku Kenyah dan Punan boleh dikatakan sama karena adanya saling meniru satu dengan lainnya. Namun demikian, umumnya suku Kenyah mengakui bahwa suku Punan jauh lebih unggul dalam hal teknik menyumpit misalnya keunggulan dalam kekuatan meniup sumpit, lebih ulet mencari buruan, racun yang lebih manjur, kualitas sumpit lebih baik, dan ketepatan membidik sasaran lebih akurat. Keunggulan ini bukan karena kebetulan mereka suku Punan, tetapi karena

memang teknik menyumpit sudah diajarkan pada anak laki-laki sejak usia muda, sekitar umur sekitar 10 tahun.

Pada jaman dulu, suku Punan memang diidentikkan dengan sumpit karena hampir semua laki-laki, bahkan perempuan memiliki sumpit dan binatang buruan umumnya ditangkap dengan sumpit yang sampai sekarang masih diwarisi oleh beberapa orang. Dengan terjadinya perpindahan dari daerah hulu yang terisolir ke pemukiman baru di daerah hilir melalui program Respen (Resettlement Penduduk) Departemen Sosial, pemanfaatan alat ini secara umum makin lama makin berkurang dan banyak sumpit yang dijual kepada kolektor barang antik.

a). Suku Kenyah: pada suku Kenyah, cara menyumpit ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu menyumpit aktif dan menyumpit pasif. Menyumpit aktif, artinya pemburu masuk hutan dengan cara menyelinap secara diam-diam sambil memperhatikan keadaan sekeliling dengan cermat, sesekali berhenti untuk mendengar suara binatang buruan, baik yang ada di darat atau di atas pohon. Pada saat menemukan buruannya, pemburu memasukkan anak panah yang sesuai ke dalam sumpit dan mengarahkan ke sasaran. Jika yang disumpit adalah binatang di atas pohon atau binatang pemanjat, maka sasarannya dapat di sembarang bagian tubuh karena kulitnya pada umumnya tipis. Setelah anak panah mengenai sasaran, pemburu harus tetap bersembunyi dan sedapat mungkin meluncurkan anak sumpit berikutnya supaya buruannya lebih cepat mati. Setelah itu pemburu menunggu beberapa detik atau menit sambil secara diam-diam mengikuti arah buruan yang baru disumpit, sampai binatang buruannya jatuh dan mati.

Jika yang menjadi sasaran adalah babi yang berkulit lebih tebal (berlemak), maka anak sumpit harus diarahkan pada bagian tubuh yang berkulit lebih tipis seperti misalnya di leher atau bagian luar dari ketiak. Tanda-tanda bahwa racun yang masuk ke dalam tubuh binatang bekerja dengan baik adalah binatang tersebut muntah-muntah atau terkencing-kencing. Yang dimaksud dengan menyumpit pasif adalah cara menyumpit yang mana pemburu hanya menunggu di satu tempat yang sering didatangi atau sering dilewati buruan. Tempat-tempat yang sering didatangi tersebut adalah sumber air asin (sungan), kubangan (tekina’) atau jalan yang sering dilewati (nuang babui). Untuk menghindari terciumnya aroma manusia oleh binatang buruan melalui angin, maka pemburu harus membuat suatu tempat untuk duduk di atas pohon setinggi sekitar 7–10 m. Tempat duduk ini bisa dibuat dari karung goni bekas atau potongan kayu yang diikat sedemikian rupa sehingga aman untuk diduduki. Jika berburu dengan cara ini, pemburu harus mengetahui kebiasaan dan pola makan dari setiap jenis binatang yang sering minum di air asin (sungan) atau yang sering lewat.

Waktu untuk berburu dengan cara ini umumnya adalah pada jam 6.00–8.00 pagi dan jam 4.00–6.00 sore, yang mana pada waktu-waktu tersebut binatang sedang haus dan banyak melakukan gerakan atau