KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN VAKSIN

AVIAN INFLUENZA PADA UNGGAS

DELIN NOFIFTA

B04110128

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Vaksin Avian Influenza pada Unggas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Delin Nofifta

ABSTRAK

DELIN NOFIFTA. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Vaksin Avian Influenza pada Unggas. Dibimbing oleh I Wayan Teguh Wibawan .

Studi ini bertujuanmengidentifikasi keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin AI pada unggas.Penyusunan karya tulis ini dilaksanakan berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai hasil penelitian di jurnal dan buku teks. Penelusuran pustaka difokuskan pada pencarian hasil-hasil penelitian dan tulisan tentang vaksin AI pada unggas. Hasil kajian pustaka yang didapatkan menunjukkan hasil terdapat keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin AI pada unggas. Keuntungaannya adalah menurunkan morbiditas, mortalitas, shedding virus, cemaran virus ke lingkungan, dan transmisi antar unggas. Kerugiannya adalah timbulnya infeksi subklinis, munculnya unggas yang dapat menjadi

reservoir, dan meningkatnya kasus mutasi virus AI menjadi strain baru. Secara

keseluruhan, penggunaan vaksin AI memiliki keuntungan yang lebih banyak.

Kata kunci: Avian influenza, unggas, vaksin, vaksinasi, virus avian influenza.

ABSTRACT

DELIN NOFIFTA. Advantages and Disadvantages of Using Avian Influenza Vaccine in Poultry. Supervised by I WAYAN TEGUH WIBAWAN.

This study was aimed to identify the advantages and disadvantages of avian influenza (AI) vaccination in poultry. This study was done according to literature result on journals and textbooks. The results of this study showed some advantages and disadvantages of avian influenza vaccination in poultry. The advantages of AI vaccination were the decreasing of morbidity, mortality, virus shedding, virus contamination, and virus transmission. The disadvantages were the appearance of sub-clinical manifestation, reservoir animal, and virus mutation. Sub-clinical manifestation appeared as a result of low antibody titer of the poultry and mismatch of vaccine antigen with AI virus from the environment. That condition cause the infected poultry become a virus reservoir whom could shed the virus into the environment. Genetical material of AI virus in reservoir animal could split up and cause the mutation of the virus. Overall, the advantages of AI vaccination in poultry are more than the disadvantages.

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN VAKSIN

AVIAN INFLUENZA PADA UNGGAS

DELIN NOFIFTA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tema dari kajian pustaka ini adalah mengenai vaksin pada unggas yang diberi judul “Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Vaksin Avian Influenza pada Unggas”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Prof Dr Drh I Wayan Teguh Wibawan selaku pembimbing skripsi, Drh Setyo Widodo selaku pembimbing akademik, dan Pangda Sopha Sushadi yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan inspirasi dalam melaksanakan skripsi ini sampai selesai, juga kepada sahabat-sahabat tercinta Azelia Bonita, Nia Sari, Fatihatun Atiroh, dan sahabat dari TPB (Uus, Ika, Anggi, Mita). Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, abang, kakak, sahabat-sahabat, dan teman-teman angkatan yang telah memberikan doa terbaik untuk penulis. Semoga karya ilmiah yang ditulis oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR v DAFTAR TABEL v PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Perumusan Masalah 1 Tujuan Kajian 1 Manfaat Kajian 2 TINJAUAN PUSTAKA 2 Vaksin 2 Avian Influenza 3

Induk Semang (Host) 5

METODOLOGI 6

Waktu dan Tempat 6

Metode Kajian 6

GAMBARAN UMUM 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

SIMPULAN DAN SARAN 19

Simpulan 19

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 19

RIWAYAT HIDUP 22

DAFTAR GAMBAR

1 Salah satu cara pemberian vaksin 3

2 Anatomi virus avian influenza 5

3 Ayam yang terkena avian influenza 6 4 Keberadaan virus AI H5N1 pada sel mukosa usus halus 17

DAFTAR TABEL

1 Program vaksinasi 8

2 Hasil uji HI serum 8

3 Rataan titer antibodi serum 12

4 Rataan titer antibodi anti AI 13

6 Kemampuan netralisasi Ig-Y 14

7 Pengamatan klinis tikus 15

8 Respons antibodi dan tingkat proteksinya 16 9 Hasil pemeriksaan ekskresi virus 17 10 Keberadaan material genetik virus H5N1 18

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Flu burung atau yang dikenal dengan avian influenza pertama kali diidentifikasi di Italia lebih dari 100 tahun lalu. Avian influenza dikenal juga sebagai fowl plague, fowl pest, fowl disease, fowl grippe, bird grippe, bird plague, atau Brunswick bird plague. Penyakit ini menjadi perhatian dunia kesehatan karena dapat menyebabkan kematian pada manusia (Suerez dan Schultz 2000). Penyakit ini bersifat mematikan pada unggas dan juga zoonosis. Kasus avian influenza (AI) sejak tahun 2003 sampai saat ini masih ditemukan di Indonesia, dengan tingkat kematian di atas 90%. Seluruh unggas diketahui rentan terhadap infeksi AI, walaupun beberapa spesies lebih tahan terhadap virus ini dibandingkan yang lain (Aditama 2004).

Efektivitas vaksin AI akan lebih baik apabila strain virus dalam vaksin yang digunakan homolog dengan strain virus yang ada di lapangan (Sudarisman 2006). Pengamatan di laboratorium dan lapangan menunjukkan bahwa vaksin AI yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dapat melindungi timbulnya gejala klinis dan kematian, mengurangi shedding virus di lapangan, memberikan waktu proteksi paling sedikit 20 minggu sesudah vaksinasi tunggal atau ulangan, melindungi terhadap tantangan dosis rendah sampai tinggi dari virus lapangan, melindungi perubahan virus lapangan, dan meningkatnya daya tahan terhadap infeksi virus AI (Swayne 2008).

Vaksinasi AI merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah pengendalian AI di Indonesia. Vaksinasi diharapkan mampu menstimulasi kekebalan (antibodi) dalam tubuh ayam, sehingga aman dari serangan AI dan dapat mengurangi pencemaran virus AI ke lingkungan. Peningkatan kasus AI dan pentingnya dampak penyakit ini terhadap peternakan maupun kehidupan masyarakat, mendorong terlaksananya program vaksinasi yang lebih intensif (Sudarisman 2006). Program vaksinasi AI perlu dikaji dalam hal keuntungan dan kerugiannya terhadap unggas maupun manusia.

Perumusan Masalah

Tingginya kasus AI di Indonesia mendorong berjalannya program vaksinasi AI yang intensif pada unggas di Indonesia. Keuntungan dan kerugian vaksin AI yang digunakan di lapangan belum banyak dikaji, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan kajian terhadap hal tersebut.

Tujuan Kajian

Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin AI pada unggas.

2

Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pelaku vaksinasi, termasuk peternak dan masyarakat pada umumnya, melalui gambaran keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari vaksinasi AI pada unggas, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaannya di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Vaksin

Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk menstimulasi sistem kekebalan yang menghasilkan antibodi terhadap suatu penyakit. Terdapat berbagai macam cara pemberian vaksin yang digunakan secara komersial, yaitu in ovo, semprot (spray), suntikan subkutan, tetes mata dan tetes hidung, juga melalui air minum. Vaksin untuk unggas ada dua bentuk, yaitu vaksin hidup (aktif) dan vaksin mati (inaktif). Vaksin aktif terdiri dari organisme-organisme hidup yang telah dilemahkan sehingga organisme tersebut akan berkembang biak dalam tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Bentuk vaksin ini biasanya berupa sediaan kering beku. Vaksin aktif disimpan pada suhu 2–8⁰C dan harus segera digunakan dalam jangka waktu dua jam setelah dilarutkan. Masa kedaluwarsa yang tertera dalam kemasan hanya berlaku jika vaksin disimpan pada suhu yang dianjurkan tersebut. Timbulnya sistem kebal (antibodi) lebih cepat menggunakan vaksin hidup daripada vaksin mati. Kemampuan vaksin hidup untuk menumbuhkan daya tahan tubuh lebih tinggi dibandingkan vaksin mati karena virus tersebut akan tumbuh dan berkembang biak dalam tubuh unggas (Suprijatna et al. 2005).

Vaksin inaktif terdiri atas organisme/virus mati yang biasanya disuspensikan dalam emulsi lemak. Emulsi tersebut membantu meningkatkan waktu yang lebih lama pengambilan virus dari tempat okulasi. Perkembangan antibodi sempurna kira-kira satu bulan setelah injeksi vaksin mati (Blakely dan Bade 1994). Vaksin inaktif harus disimpan pada suhu 8⁰C dan tidak boleh disimpan dalam freezer karena vaksin akan rusak (Retno et al. 2000). Vaksin ini dapat bersifat tunggal (satu penyakit), tetapi dapat juga merupakan kombinasi dari beberapa penyakit yang diberikan melalui suntikan secara intramuskular atau subkutan. Keuntungan penggunaan vaksin inaktif adalah penyimpanannya yang lebih mudah dibandingkan vaksin aktif. Vaksin inaktif tidak dipengaruhi oleh antibodi asal induk sehingga dapat digunakan untuk DOC. Kekuatan vaksin inaktif untuk merangsang produksi antibodi unggas tergantung pada unit antigeniknya (sel-sel virus yang terkandung di dalam dosis vaksin) (Suprijatna et

al. 2005).

Menurut Retno et al. (2000), pembuatan vaksin dapat dilakukan dengan cara melemahkan organisme (atenuasi). Cara yang sederhana dari atenuasi termasuk pemanasan organisme sampai tepat di bawah titik kematian panasnya atau memaparkan organisme pada bahan kimia penginaktif ke batas konsentrasi subletal seperti penggunaan formalin atau formaldehida.

3

Hal yang perlu diperhatikan pada persiapan vaksinasi yaitu kondisi ayam yang akan divaksin sehat, jika terindikasi ayam sakit maka jadwal vaksinasi harus ditunda dan segera ditangani gejala yang timbul, setelah thawing vaksin tidak boleh dimasukkan ke dalam cooler yang suhunya 2–8⁰C karena dapat menurunkan potensi vaksin. Saat vaksinasi, hal yang perlu diperhatikan diantaranya pada vaksinasi air minum, ayam dipuasakan air minum selama 1–2 jam (tergantung kondisi cuaca) sebelum vaksinasi, tempat minum tidak boleh terkena sinar matahari langsung dan dijauhkan dari brooder. Jika perlu vaksin diberikan dua tahap untuk menghindari ayam yang tidak kebagian vaksin, tidak tergesa-gesa saat melakukan vaksinasi dan dipastikan semua ayam telah tervaksin dengan dosis yang sama. Selama melakukan vaksinasi menggunakan vaksin aktif, tidak boleh melakukan desinfeksi selama 24–48 jam sebelum dan sesudah vaksinasi (Rangga dan Charles 2000).

Gambar 1 Salah satu cara pemberian vaksin (Sudarisman 2006)

Avian Influenza

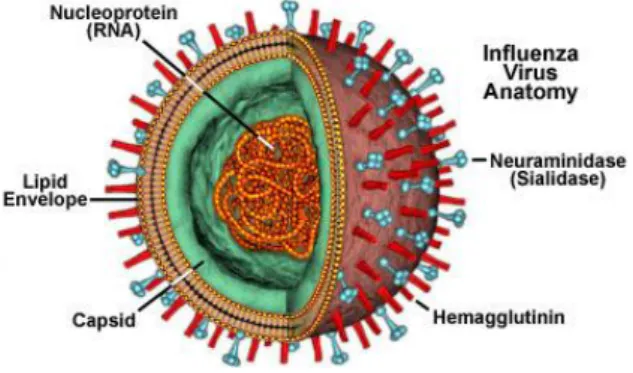

Avian Influenza (AI) disebabkan oleh virus AI dari famili Orthomyxoviridae. Virus AI terdiri atas 3 tipe antigenik berbeda, yaitu A, B, dan C, juga mempunyai sub-tipe yang dibagi berdasarkan kandungan protein yang terdapat pada permukaannya yaitu Hemaglutinin (HA) dan Neuraminidase (NA). Masing-masing HA dan NA terbagi lagi menjadi 16 sub-tipe H dan 9 sub-tipe N. Kandungan protein tersebut yang menentukan virus AI bersifat high patogenik atau low patogenik. Sifat virus AI adalah dapat menghemaglutinasi sel darah merah unggas, dapat bertahan hidup pada feses ayam dalam waktu yang lama, di air sampai 4 hari pada suhu 22⁰C dan lebih dari 30 hari pada suhu 0⁰C. Virus AI bersifat labil sehingga mudah berubah sifat dari tidak ganas menjadi ganas atau sebaliknya (Murphy et al. 2006).

Virus avian influenza dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan tingkat keparahan penyakit, yaitu Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) dan High

Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (Swayne 2008). Itik merupakan salah satu

unggas air yang dianggap sebagai pembawa virus HPAI subtipe H5N pada wabah di Tiongkok tahun 2000–2004. Penyakit yang timbul karena HPAI lebih mematikan dibanding LPAI. Gejala pada ayam dan kalkun ditandai oleh serangan mendadak hingga tingkat kematian mendekati 100% dalam jangka waktu dua hari. Banyak unggas yang mati tanpa timbul gejala awal sehingga sering terjadi salah

4

diagnosis seperti keracunan (Aditama 2004). Penurunan konsumsi air dan pakan secara nyata dapat menjadi tanda adanya penyakit pada kawanan unggas di peternakan besar. Unggas yang terkena HPAI sering terlihat memisahkan diri dari kawanan dan tidak banyak bergerak (Sudarisman 2006). Gejala klinis pada ayam meliputi pembengkakan daerah kepala yang tidak ditumbuhi bulu, diare dengan kotoran berwarna kehijauan, kesulitan bernapas, kebiruan pada jengger, pial, dan kaki. Telur yang dihasilkan oleh unggas petelur berkerabang lembek, kemudian produksi telur berhenti secara cepat sejalan dengan perkembangan penyakit (Swayne 2008). Gejala sistem saraf seperti kejang otot, leher yang berputar, dan kehilangan koordinasi terlihat pada spesies yang tidak terlalu rentan seperti bebek, angsa, dan burung unta. Gejala patologi-anatomik yang ditampilkannya adalah perdarahan hebat di berbagai organ dan jaringan tubuh (otot kerangka, jantung, ginjal, ovarium, omentum, pankreas dan lemak visceral). Perubahan pada saluran pernapasan sangat sering menyertai penyakit ini, yakni pharingitis dan laryngitis (Sudarisman 2004).

Avian influenza tipe LPAI lebih rendah patogenitasnya. Gejala klinis yang terjadi ketika ayam terinfeksi LPAI tidak terlalu jelas. Gejala yang sering terlihat adalah bulu kusut, penurunan produksi telur dan berat badan, serta gangguan pernapasan (Sudarisman 2004). Kerusakan jaringan yang terjadi bervariasi bergantung pada jenis virus dan spesies hewan. Perubahan yang parah umumnya terjadi pada organ reproduksi unggas petelur, yaitu ovarium dan saluran telur.

Virus AI dapat menginfeksi berbagai spesies mamalia seperti primata, babi, musang, kuda, sapi, anjing laut, paus, harimau, dan kucing. Penularan diketahui dengan mengikuti replikasi dan adaptasi virus serta penyebaran penyakit. Babi sering terlibat dalam mutasi virus. Subtipe virus yang menyerang babi adalah H1N1, H1N2, H3N2, H1N7, dan H4N6. Mamalia laut dan kuda dapat tertular virus flu burung yang berasal dari unggas. Infeksi H5N1 secara alami pernah dijumpai pada harimau dan kucing besar lainnya di sebuah kebun binatang di Thailand setelah hewan diberi makan bangkai ayam yang terinfeksi virus flu burung (Swayne 2003). Infeksi virus AI pada entok dan angsa tidak menyebabkan gejala klinis yang berarti sebagaimana yang terjadi pada unggas-unggas liar. Hal ini disebabkan karena entok ataupun angsa mempunyai sedikit enzim atau protein yang berfungsi untuk memecah prekursor hemaglutinin yang inaktif menjadi bentuk aktifnya. Bentuk aktif inilah yang kemudian menginisiasi mekanisme infeksi terhadap tubuh inang (Lierz et al. 2007). Enzim tersebut tergolong ke dalam enzim proteolisis atau protease. Unggas air seperti angsa dan entok berbeda dengan unggas lainnya, misalnya ayam, jumLah enzim proteolisis pada unggas air tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan ayam sehingga paparan virus AI akan menyebabkan timbulnya gejala klinis yang cukup berarti pada ayam, bahkan dapat menyebabkan kematian.

5

Gambar 2 Anatomi virus avian influenza (Suerez dan Schultz 2000)

Induk Semang (Host)

Virus H5N1 pada awalnya diperkirakan menyebar melalui burung-burung liar yang secara periodik melakukan migrasi pada setiap perubahan musim. Virus kemudian menular ke peternakan unggas. Pada awalnya virus tersebut hanya mampu menginfeksi dan menyebabkan kematian dalam waktu singkat pada sejumLah besar unggas (Rahardjo 2004). Menurut Akoso (2006), hampir setiap spesies avian atau bangsa burung adalah rentan terhadap infeksi virus avian influenza, namun derajat kerentanan antar spesies berbeda-beda. Penyakit ini dapat menyerang berbagai jenis burung, antara lain ayam, burung puyuh, kalkun, angsa, itik, entok, burung merak, puyuh, dan unggas liar. Burung peliharaan juga sering tertular, misalnya burung beo, merpati, parkit, kakatua, elang dan nuri, juga pernah dilaporkan pada kalkun sejak tahun 1963 di negara bagian California dan Minnesota, AS. Sejak ratusan tahun yang lalu, para ahli telah melaporkan unggas air, misalnya entok, itik, dan unggas air lain yang hidup di laut secara normal membawa virus AI H5N1 meski dalam tubuh unggas tersebut terinfeksi, namun tidak menunjukkan gejala sakit dan unggas-unggas tersebut dapat hidup secara sehat dan normal (Murphy et al. 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim AI FKH UGM, virus H5N1 dapat menginfeksi pada babi. Virus ini pertama kali diisolasi dari babi pada tahun 1930 di Amerika yang kemudian dikenal sebagai Swine Influenza Virus (SIV) dengan sub tipenya H1N1, H2N2 dan H3N3, namun demikian, hingga saat ini belum dibuktikan adanya penularan virus AI dari babi ke manusia (Lierz et al. 2007). Menurut Tabbu (2007) babi berpotensi sebagai ’mixing vessel’ yakni tempat bercampur, bertukar, pengaturan kembali materi genetik, sedangkan burung puyuh berpotensi sebagai sumber penularan dan ’mixing vessel’ pada virus influenza unggas dan manusia. Jenis hewan mamalia lain yang juga ditemukan virus AI adalah kucing, virus AI dapat ditularkan ke kucing melalui kontak langsung (close contact) dari unggas yang terinfeksi AI. Kucing yang terinfeksi virus H5N1 memperlihatkan gejala sakit: suhu badan tinggi, gejala pernafasan parah dan berakhir dengan kematian. Perlu dilakukan penelitian tentang peran kucing dalam epidemiologi AI (Murphy et al.

6

Gambar 3 Ayam yang terkena avian influenza (Capua et al. 2004)

METODOLOGI

Waktu dan Tempat

Penelusuran bahan pustaka dilaksanakan pada bulan Agustus 2015. Kegiatan penelusuran pustaka dilaksanakan di perpustakaan Institut Pertanian Bogor dan browsing jurnal menggunakan fasilitas search engine internet.

Metode Kajian

Penyusunan karya tulis ini dilaksanakan berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai hasil penelitian di jurnal dan buku teks. Penelusuran pustaka difokuskan pada pencarian hasil-hasil penelitian dan tulisan tentang vaksin AI pada unggas dan browsing jurnal menggunakan fasilitas search engine internet.

7

GAMBARAN UMUM

Menurut data dari Ditjen Bina Produksi Peternakan Indonesia, populasi ternak unggas merupakan yang terbesar dari sektor peternakan lainnya. Populasi unggas tahun 2004 adalah 271 juta ekor dengan angka pertumbuhan 1.9% per tahun. Ayam broiler mencapai populasi 895 juta ekor dengan angka pertumbuhan 5.9% per tahun. Ayam layer dengan populasi 80 juta ekor dengan angka pertumbuhan 1.8% per tahun (Ditjennak 2005). Laporan perkembangan kasus AI pada unggas di Indonesia berdasarkan hasil rapid test positif yang dilaporkan Tim

Participatory Disease Surveillance and Responsse (PDSR) adalah kematian

unggas pada akhir tahun 2013 sebanyak 9189 ekor, terdiri dari 248 ekor ayam kampung, 1025 ekor ayam broiler, dan 7916 ekor itik. Bahkan, kasus kematian pada itik juga mengalami kenaikan di awal tahun 2014. Saat ini, virus AI subtipe H7N9 telah dideteksi pada manusia dan bisa menyebabkan kematian. Kasus pertama di Beijing, selanjutnya di Hongkong. Kementrian Pertanian RI memantau keberadaan virus ini namun sampai saat ini virus AI H7N9 belum (tidak) terdeteksi keberadaannya di Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Dinas Agribisnis mengikuti beberapa prosedur. Menurut Dirjen Peternakan (2006), prosedur vaksinasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Vaksin dan Vaksinasi

1. Vaksin AI yang digunakan adalah vaksin inaktif strain LPAI sub-tipe H5 yang memiliki homologi sequence nucleotide atau asam amino dari antigen H di atas 80% terhadap isolat lokal.

2. Vaksin yang digunakan harus telah mendapatkan nomor registrasi dari Direktorat Jenderal Peternakan Deptan.

b. Pelaksanaan Vaksinasi

1. Vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan di daerah tertular dan terancam dengan prioritas di peternakan sektor empat (back yard).

2. Tindakan vaksinasi dilakukan secara massal terhadap seluruh unggas yang sehat di peternakan sektor empat.

3. Cakupan vaksinasi meliputi seluruh populasi unggas terancam di daerah tertular yakni ayam buras, bebek, itik, kalkun, angsa, burung dara (merpati), burung puyuh, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging yang termasuk peternakan sektor empat.

4. Perhatikan secara seksama petunjuk teknis penggunaan vaksin yang dikeluarkan oleh produsen vaksin yang tertulis pada brosur, etiket, atau wadah vaksin.

8

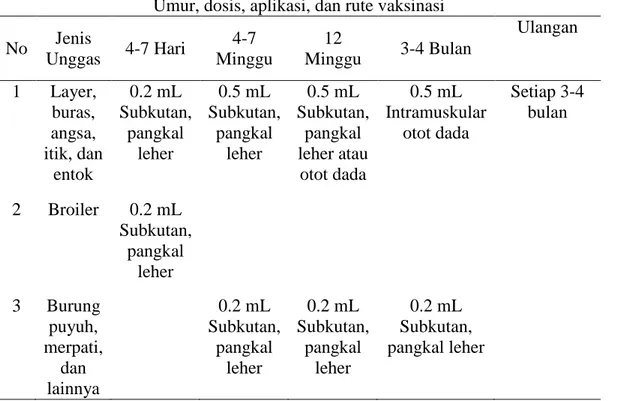

Tabel 1 Program vaksinasi

Umur, dosis, aplikasi, dan rute vaksinasi No Jenis Unggas 4-7 Hari 4-7 Minggu 12 Minggu 3-4 Bulan Ulangan 1 Layer, buras, angsa, itik, dan entok 0.2 mL Subkutan, pangkal leher 0.5 mL Subkutan, pangkal leher 0.5 mL Subkutan, pangkal leher atau otot dada 0.5 mL Intramuskular otot dada Setiap 3-4 bulan 2 Broiler 0.2 mL Subkutan, pangkal leher 3 Burung puyuh, merpati, dan lainnya 0.2 mL Subkutan, pangkal leher 0.2 mL Subkutan, pangkal leher 0.2 mL Subkutan, pangkal leher

Sumber: Departemen Pertanian (2005)

Berdasarkan beberapa aturan dan prosedur vaksinasi di atas, program vaksinasi dilaksanakan dengan cara membuat jadwal vaksinasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam mengetahui wilayah mana saja yang belum dan akan dilakukan vaksinasi massal. Berikut adalah data yang dikumpulkan oleh Aditya dalam penelitiannya (2007).

Tabel 2 Hasil uji HI serum terhadap antigen H5N1 berdasarkan jenis unggas Hasil Uji

Jenis Unggas JumLah Sampel Positif terhadap AI Negatif terhadap AI Ayam 224 64 (28.57%) 160 (71.43%)

Entok 9 5 (55.56%) 4 (44.44%)

Angsa 3 3 (100%) 0 (0%)

Sumber: Aditya (2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Indonesia dalam pengendalian AI sangat berbeda dengan Thailand, Vietnam, maupun Malaysia. Ketiga negara tersebut melakukan upaya pengendalian dengan pemusnahan unggas menyeluruh (stamping out) dengan

9

kondisi bahwa sistem deteksi dan respons dini harus diupayakan berjalan dengan baik, sedangkan Indonesia melakukan pendekatan alternatif depopulasi dengan vaksinasi. Kebijakan pemerintah Vietnam berubah setelah stamping out dinilai sampai dengan akhir tahun 2005 tidak berhasil sepenuhnya mengeliminasi virus AI pada populasi unggas. Vietnam melakukan pemusnahan terhadap hampir 50% populasi unggasnya, terutama itik yang dianggap bertindak sebagai reservoir virus AI. Vaksinasi terhadap AI kemudian diizinkan untuk diterapkan dan program vaksinasi massal sedang berlangsung saat ini di Vietnam (Wibawan 2012).

Pertimbangan kebijakan pemerintah Indonesia memperhatikan berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknis. Penekanan kebijakan pada kombinasi vaksinasi dan depopulasi berdasarkan kepada luasnya cakupan daerah tertular, keragaman spesies unggas tertular, sumber infeksi yang dimulai pada ayam petelur, dan konsentrasi infeksi yang terjadi di daerah-daerah sentra industri perunggasan di Pulau Jawa. Selain itu, tumpang tindihnya sistem produksi unggas skala besar, menengah dan kecil, sampai kepada banyaknya jumLah ayam kampung belakang rumah (backyard chicken) yang berkeliaran di pedesaan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan penerapan kebijakan (Wibawan 2012). Sejak awal munculnya wabah AI di Indonesia, pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan lokal untuk memproduksi vaksin H5N1 yang bibitnya diambil dari isolat lapangan, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Vaksin H5N1 dan H5N2 ataupun H5N9 dapat digunakan dalam program vaksinasi AI. Keuntungan vaksin H5N2 atau H5N9 adalah dapat digunakan untuk membedakan antara strain virus dari lapangan (N1) dengan strain virus yang berasal dari vaksin (N2 atau N9). Prinsip ini disebut Differentiating Infected from Vaccinated Animals (DIVA). Akan tetapi, pendapat para ahli kesehatan hewan di dunia mengenai vaksin dan vaksinasi terhadap AI pada unggas masih beragam, sehingga pengetahuan dan teknologi mengenai vaksin terus berkembang dari waktu ke waktu (Wibawan 2012).

Program pengendalian AI memerlukan dana besar, tenaga terlatih, dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah menerapkan program vaksinasi masal secara gratis hanya terhadap sebagian unggas sektor 3 dan sektor 4 (ayam kampung belakang rumah). Titik lemah dalam pelaksanaan program vaksinasi massal ini adalah sebaran ayam dan itik kampung yang sangat luas, sistem pemeliharaan yang ekstensif, biaya operasional vaksinasi per ekor sangat rendah, rendahnya kualitas rantai dingin, dan kurangnya tenaga vaksinator di pedesaan. Kewajiban vaksinasi terhadap penyakit hewan menular juga belum diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dana kompensasi yang disediakan pemerintah sebagai insentif bagi peternak untuk melaporkan kasus wabah tidak memadai. Hampir seluruh industri perunggasan mengandalkan upaya vaksinasi dengan pembiayaan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah (Wibawan 2012).

Kajian aspek politik dan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan

stamping out tidak mungkin dilakukan karena implikasinya sangat luas. Kerugian

ekonomi yang timbul dapat menyebabkan industri perunggasan Indonesia mengalami kebangkrutan yang diikuti dampak berantai (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lainnya, seperti industri makanan dan industri pariwisata. Faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut antara lain penurunan tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk unggas karena belum mendapatkan pemahaman yang

10

tepat tentang penyakit ini. Akibatnya, masyarakat pedesaan akan kehilangan sumber protein hewani paling murah dari unggas (Wibawan 2012).

Pro dan kontra terhadap vaksinasi AI pada unggas disebabkan oleh pandangan yang menyatakan bahwa unggas yang divaksin masih mampu mengeluarkan virus (shedding). Beberapa studi lapangan yang dilakukan berhasil membuktikan bahwa vaksinasi mampu menghentikan shedding virus secara total. Hal ini membuktikan bahwa jika vaksin yang digunakan mempunyai kualitas yang baik dan pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara benar, kekhawatiran terhadap shedding virus tidak perlu dipertimbangkan lagi (Wibawan 2012).

Tingginya kasus kematian itik akibat AI beberapa tahun ini, selain disebabkan oleh kemunculan clade 2.3.2 dengan keganasan tinggi, juga diakibatkan karena itik belum divaksin AI, seperti halnya yang terjadi pada kasus AI pertama kali menyerang ayam di tahun 2003. Pada tahun tersebut, sangat tinggi tingkat kematian ayamnya karena ayam belum divaksinasi. Selain itu, karena rata-rata kepemilikan itik peternak hanya kurang dari 500 ekor, maka peternak itik menilai vaksinasi AI tidak efisien. Sebagian peternak lebih memilih menjual itik sakit atau diduga sakit ke pedagang agar kerugian bisa diminimalkan. Padahal dampak kerugian bagi peternak unggas yang lain sangat besar karena AI bisa menyebar secara cepat melalui rantai pemasaran unggas (Wibawan 2012).

Telah dilaporkan bahwa kematian itik tertinggi terjadi pada itik muda (< 2 bulan) mencapai 90–100%, utamanya pada usaha itik pedaging (sistem intensif). Sedangkan kematian itik dewasa relatif lebih rendah, namun produksi telur turun sampai 50%. Penelitian yang sama juga diketahui prevalensi AI berdasarkan uji serologi terjadi paling tinggi pada itik umur < 6 bulan (58%), terutama pada musim penghujan. Atas dasar laporan ini, peternak itik harus melakukan vaksinasi AI sejak awal pemeliharaan, sama halnya vaksinasi AI pada ayam, agar resiko kematian itik muda bisa dicegah dari awal. Salah satu pengalaman pernah dilaporkan oleh salah satu peternak itik yang berada di wilayah Jawa Barat bahwa dengan penerapan biosekuriti yang ketat dan vaksinasi AI yang teratur, itik yang dipelihara dapat terhindar dari kasus AI yang mulai menjangkit kembali (Aditama 2004).

Pemberian vaksin bertujuan menginduksi kekebalan terhadap agen patogen spesifik atau untuk menyiapkan individu dalam menghadapi infeksi dari agen patogen yang belum pernah menginfeksinya (Lee dan Suarez 2004). Unggas yang divaksinasi akan membentuk antibodi. Jika ada virus yang masuk, antibodi yang telah terbentuk menyebabkan unggas kebal terhadap penyakit. Virus-virus yang masuk bisa saling mengalami pertukaran gen dan unggas yang kebal namun terinfeksi virus akan bertindak sebagai reservoir. Inilah yang bisa menyebabkan suatu saat terjadi ledakan virus AI tipe baru atau mutasi dari virus tipe lama menjadi lebih ganas. Negara yang telah melakukan vaksinasi AI pada unggas adalah Mesir, China, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara di Timur Tengah.

Vaksin homolog inaktif pada umumnya digunakan untuk mengendalikan wabah AI di Indonesia pada tahun awal ditemukannya wabah penyakit ini. Vaksin AI yang efektif untuk ayam ternyata juga efektif pada itik. Selain vaksinasi, pelarangan pengiriman itik umur satu hari (DOD) dari daerah tertular bebas juga telah menurunkan jumLah virus maupun antibodi yang terdeteksi (Aditama 2004). Tubuh memiliki dua sistem kekebalan dalam merespons adanya agen patogen, yaitu sistem kekebalan spesifik dan non-spesifik. Tanggap kebal yang

11

diperoleh dari vaksinasi adalah tanggap kebal yang bersifat spesifik melalui sistem kekebalan spesifik. Makrofag yang berfungsi sebagai antigen presenting

cell (APC) akan memfragmentasi antigen dan akan mempresentasikan antigen

tersebut ke sel limfosit T melalui molekul major histocompasibility complex (MHC) yang terletak di permukaan makrofag. Sel T hanya akan bereaksi dengan antigen asing jika antigen tersebut ditampilkan pada permukaan APC bersama-sama dengan MHC. Sel Th mengenali antigen yang berikatan dengan molekul MHC kelas I (MHC I). MHC II akan membawa antigen yang disajikan oleh APC kepada sel Th. Interaksi antara sel Th dan APC akan menginduksi pengeluaran sitokin atau interleukin. Sitokin dan interleukin berfungsi sebagai alat komunikasi antar sel. Sitokin dan interleukin akan menginduksi pematangan sel limfosit B menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi.

Antibodi yang dihasilkan dari mekanisme tersebut hanya bereaksi dengan antigen yang ada di permukaan sel, sehingga disebut kekebalan permukaan atau kekebalan humoral. Antibodi ini tidak dapat merespons antigen yang terdapat di dalam sel. Antigen di dalam sel direspons oleh kekebalan seluler yang diperantai oleh sel limfosit Tc (cytotoxic). Antigen akan dipresentasikan oleh APC ke sel Tc melalui MHC I. Interaksi antara sel Tc dan MHC I dilakukan melalui molekul CD8 dan TCR yang dimiliki oleh sel Tc. Sel Tc ini akan mencari sel-sel yang mengalami kelainan fisiologis untuk kemudian menghancurkan seluruh sel tersebut beserta antigen yang ada di dalamnya. Proses kekebalan ini disebut proses kekebalan seluler (cellular mediated immunity) (Wibawan et al. 2003).

Netralisasi antigen terjadi apabila antigen tersebut dikenali oleh antibodi. Antibodi selalu bersifat spesifik terhadap antigen tertentu. Bagian antibodi yang berikatan dengan antigen adalah paratop, sedangkan bagian antigen yang berikatan dengan antibodi adalah epitop. Paratop antibodi 1 hanya bisa berikatan dengan epitop antigen 1, paratop antibodi 2 hanya bisa berikatan dengan epitop antigen 2. Oleh karena itu, homolog agen penyusun vaksin terhadap agen lapang sangat mempengaruhi kualitas vaksin. Antigen dapat memiliki lebih dari satu epitop. Tubuh akan merespons antigen tersebut dengan membentuk antibodi yang sesuai dengan epitop-epitop yang terdapat pada antigen tersebut. Pada awal infeksi, protein H akan berikatan dengan reseptor asam sialik sel inang, kemudian membelah menjadi H1 dan H2. Protein H1 akan berikatan dengan reseptor dan merupakan target utama untuk timbulnya respons imun, sedangkan protein H2 akan memfasilitasi fusi antara amplop virus dengan dinding sel inang (Wibawan et al. 2003).

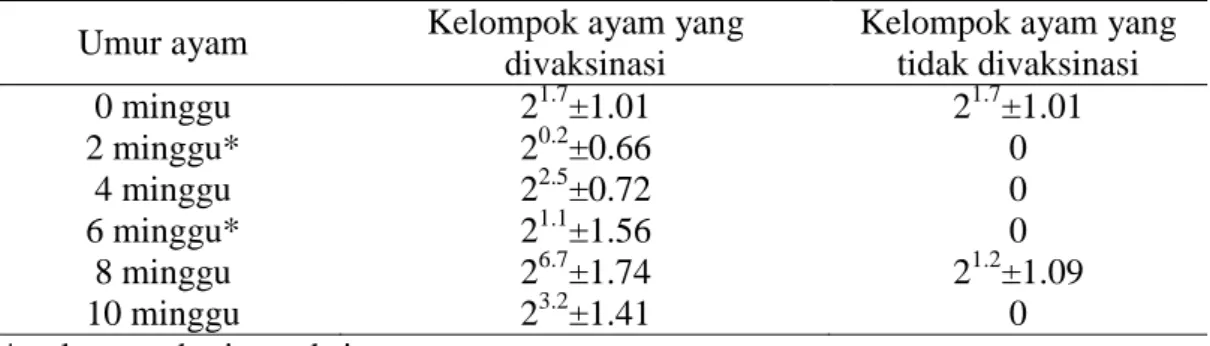

Antibodi maternal akan menurun dengan cepat seiring meningkatnya umur ayam. Hal ini nampak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marttiana (2011) mengenai pengujian titer antibodi pada ayam umur dua minggu, titer antibodi kedua kelompok sudah mulai menurun (Tabel 3).

12

Tabel 3 Rataan titer antibodi anti AI dari ayam yang divaksinasi dengan vaksin AI-ND inaktif (Marttiana 2011)

Umur ayam Kelompok ayam yang divaksinasi

Kelompok ayam yang tidak divaksinasi 0 minggu 21.7±1.01 21.7±1.01 2 minggu* 20.2±0.66 0 4 minggu 22.5±0.72 0 6 minggu* 21.1±1.56 0 8 minggu 26.7±1.74 21.2±1.09 10 minggu 23.2±1.41 0

*waktu pemberian vaksin

Kelompok ayam yang tidak divaksinasi memiliki titer antibodi yang rendah, sehingga kelompok ayam tersebut rentan terhadap serangan virus AI. Kelompok ayam yang tidak divaksinasi dapat menjadi amplifier dan dapat menunjukkan gejala klinis, sehingga shedding virus ke lingkungan meningkat. Tingginya shedding virus ke lingkungan menyebabkan tingginya peluang ayam lain untuk terjangkit virus AI, sehingga menimbulkan kerugian. Menurunnya antibodi maternal saat umur dua minggu, maka dilakukan vaksinasi dengan vaksin inaktif pada umur dua minggu dalam penelitian yang dilakukan Marttiana (2011). Dua minggu setelah vaksinasi pertama atau saat ayam berumur empat minggu, kelompok ayam yang divaksin mulai menunjukkan adanya peningkatan antibodi dengan rataan titer 22.5 (Tabel 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan mampu menggertak terbentuknya antibodi terhadap AI, namun titer yang terbentuk belum mencapai titer protektif. Menurut Departemen Pertanian (2005), titer HI protektif terhadap AI H5N1 adalah ≥ 4 log 2 atau 24 (≥ 16). Titer antibodi yang masih rendah diakibatkan karena vaksin yang digunakan merupakan vaksin inaktif, sehingga antigen yang masuk tidak memperbanyak diri tetapi langsung memacu jaringan limfoid tubuh untuk membentuk kekebalan.

Menurut standar OIE (2000), vaksin inaktif optimal membentuk kekebalan tiga minggu setelah vaksinasi. Titer antibodi yang terbentuk minimal setinggi 24, sehingga dalam waktu dua minggu titer yang terbentuk sebesar 22.5 dinyatakan rendah. Saat ayam umur 6 minggu (empat minggu setelah vaksinasi pertama) titer mulai menurun, pada saat inilah dilakukan vaksinasi ulang. Dua minggu kemudian titer antibodi mencapai titer optimal. Tingginya titer antibodi tersebut karena vaksinasi tersebut merupakan vaksinasi ulangan. Dua minggu setelah vaksinasi kedua titer antibodi mencapai titer optimal (protektif). Menurut Tizard (2004), vaksin inaktif menghasilkan kekebalan yang lemah karena virus inaktif tidak mampu bereplikasi di dalam tubuh, sehingga memerlukan vaksinasi yang berulang kali agar dapat mempertahankan titer antibodi protektif. Titer antibodi pada minggu ke 10 (empat minggu setelah vaksinasi kedua) mulai menurun.

Menurut Murphy et al. (2006), titer antibodi protektif akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya waktu paruh antibodi. Rendahnya antibodi dapat disebabkan oleh beberapa hal terkait dengan proses vaksinasi dan respons tanggap kebal hewan. Titer antibodi minggu ke-8 pada kelompok ayam kontrol menunjukkan adanya antibodi terhadap AI namun sangat rendah. Menurut Marttiana (2011), antibodi yang terdeteksi itu diduga merupakan antibodi

13

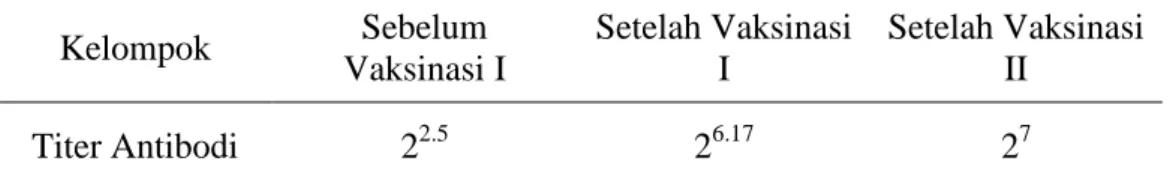

maternal yang masih berada pada individu tersampling. Hal tersebut terjadi karena adanya variasi individu dari ayam yang diambil mengingat pengambilan sampel dilakukan secara acak. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2008) menunjukkan hasil pengukuran rataan titer antibodi ayam yang divaksinasi dengan vaksin H5N9 dan diuji dengan virus standar H5N1 adalah sebagai berikut: Tabel 4 Rataan titer antibodi serum hasil uji hemaglutinin inhibisi

Kelompok Sebelum Vaksinasi I Setelah Vaksinasi I Setelah Vaksinasi II Titer Antibodi 22.5 26.17 27 Sumber: Sugiarto (2008)

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebelum vaksinasi titer antibodi ayam terhadap H5N1 rendah. Uji HI terhadap serum sebelum vaksinasi dilakukan untuk memastikan ada tidaknya antibodi terhadap H5 yang dapat menetralisasi vaksin. Menurut Sugiarto (2008), adanya antibodi pada serum sebelum vaksinasi menunujukkan bahwa induk ayam telah terpapar oleh virus AI subtipe H5 sebelumnya melalui vaksinasi ketika ayam berada di peternakan. Rendahnya titer antibodi terhadap H5 dijadikan dasar untuk dilakukan perlakuan vaksinasi I. Vaksin tidak akan dinetralisasi oleh antibodi yang telah terdapat pada tubuh induk dan antibodi yang terbentuk berikutnya merupakan hasil induksi dari vaksinasi yang dilakukan.

Antibodi asal induk ini biasanya akan berada dalam tubuh anak ayam sampai umur empat minggu (OIE 2000). Imunoglobulin ini dapat diturunkan dari serum induk ayam ke dalam kuning telur ketika telur masih berada di dalam ovarium. Dalam fase kuning telur, IgG ditemukan memiliki titer yang sama dengan yang ada dalam serum induk. Selama embrio ayam berkembang, IgG dari kuning telur akan diserap. IgM dan IgA asal induk berada dalam cairan amnion dan akan ditelan oleh embrio. Dengan demikian, saat anak ayam menetas, anak ayam tersebut telah memiliki IgG di dalam serum dan IgM dan IgA yang berada di dalam saluran pencernaan (Horimoto dan Kawaoka 2001). Sistem pembentukan antibodi memiliki kemampuan untuk mengingat keterpaparan dengan suatu antigen sebelumnya (Horimoto dan Kawaoka 2001). Kondisi tersebut disebabkan oleh jumLah sel B dan sel T memori yang bertambah banyak sehingga kemungkinan untuk berinteraksi dengan antigen akan lebih besar, peningkatan titer antibodi akan lebih cepat dan lebih tinggi dari sebelumnya (Wibawan et al. 2003). Vaksinasi yang pertama kali dianjurkan tidak terlalu dini sebab masih terdapat antibodi maternal di dalam tubuh anak ayam. Antibodi maternal dalam tubuh anak ayam yang lebih tinggi dapat menetralisasi antigen vaksin (Tabbu 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Wibawan et al. (2008) menyatakan bahwa titer antibodi terhadap AI dalam serum setelah vaksinasi inaktif pertama berkisar antara 22–24. Ini menunjukkan bahwa vaksin AI inaktif mampu menginduksi pembentukan antibodi, tetapi belum mencapai titer antibodi protektif dua minggu setelah vaksinasi. Peningkatan titer antibodi yang terjadi setelah dilakukan booster

14

berkisar antara 25–27, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2005) bahwa respons imun akan terbentuk dengan optimal bila dilakukan vaksinasi minimal dua kali pada hewan yang sama (Tabel 5).

Tabel 5 Rataan titer antibodi ayam yang divaksinasi AI sebanyak tiga kali ulangan Umur ayam GMT 13 minggu 25.0±20.5 16 minggu 26.4±21.3 17 minggu 25.4±21.1 22 minggu 27.7±20.5 Sumber: Hartati (2005)

Hasil penelitian yang dilakukan Hartati (2005) menunjukkan adanya peningkatan titer antibodi protektif yang sangat cepat pada ayam umur 17 minggu (dua minggu setelah vaksinasi kedua) yang lebih tinggi dibandingkan dengan titer antibodi yang dihasilkan pada saat ayam umur 13 minggu (dua minggu setelah vaksinasi pertama). Hal ini sesuai dengan pernyataan Wibawan et al. (2003) bahwa pemaparan oleh antigen yang sama pada saat kedua kalinya menyebabkan terjadinya pembentukan respons imun sekunder dalam waktu singkat. Titer antibodi protektif akan mampu bertahan dalam tubuh ayam sampai masa akhir produksi ayam (60 minggu) setelah tiga kali vaksinasi atau booster (Hartati 2005). Hasil evaluasi titer antibodi akibat vaksinasi yang menggunakan antigen AI H5N1 dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah faktor individu (respons imun dan umur), penggunaan vaksin (frekuensi, dosis, dan adjuvant), dan antigen (dosis) (Lierz et al. 2007).

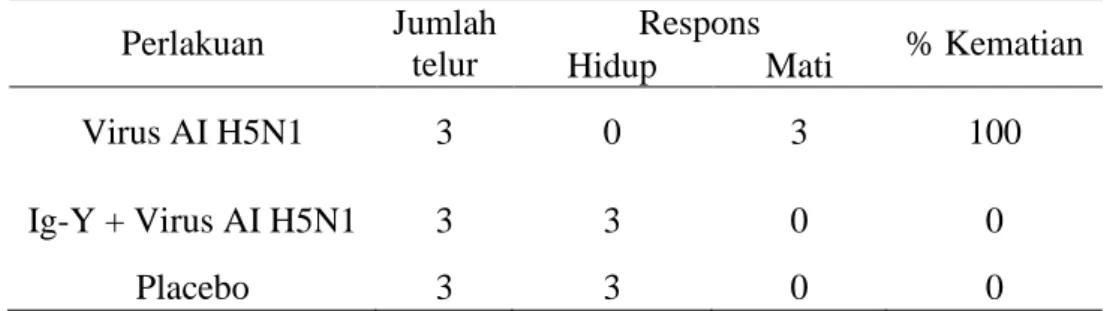

Penelitian lain dilakukan oleh Wibawan et al. (2009) mengenai uji tantang pada telur berembrio (Tabel 6). Uji netralisasi virus AI H5N1 menggunakan Imunoglobulin Y (Ig-Y) asal kuning telur yang telah dimurnikan (titer HI 24). Tabel 6 Kemampuan netralisasi Ig-Y spesifik anti virus AI H5N1 terhadap virus

HPAI H5N1 secara in ovo Perlakuan Jumlah telur Respons % Kematian Hidup Mati Virus AI H5N1 3 0 3 100 Ig-Y + Virus AI H5N1 3 3 0 0 Placebo 3 3 0 0

Sumber: Wibawan et al. 2009

Hasilnya adalah pada telur yang diinokulasikan virus AI H5N1 tanpa Ig-Y, seluruh embrio pada telur mengalami kematian dalam selang waktu 24-48 jam setelah inokulasi, disertai tanda perdarahan yang hebat. Berbeda dengan telur

15

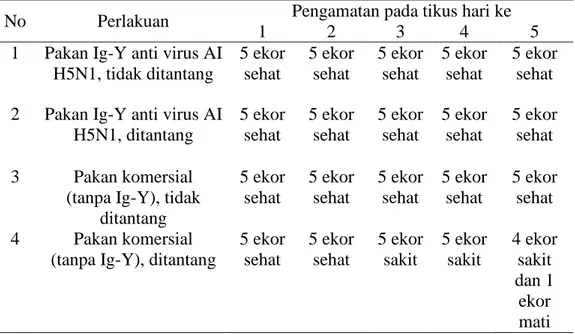

yang diinokulasi dengan virus AI H5N1 yang sebelumnya telah dinetralkan dengan Ig-Y, seluruh embrio hidup dan berkembang secara sempurna (Tabel 6). Penelitian lain dilakukan oleh Soejoedono (2012) yaitu melakukan uji tantang pada tikus. Uji tantang menunjukkan bahwa tikus yang diberi pakan berisi Ig-Y anti virus AI H5N1 selama 5 hari pengamatan tetap sehat, tidak menunjukkan gejala sakit, sedangkan tikus yang ditantang dan mendapat pakan komersial (tanpa Ig-Y) menunjukkan tanda sakit pada hari ke-3 dan mulai ada kematian pada hari ke-5. Setelah Soejoedono melakukan uji tantang, dilakukan usapan trakheal dan usapan rektal dari 5 ekor tikus putih dari masing-masing kelompok diuji menggunakan RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction). Hasil yang ditunjukkan adalah tidak ditemukan adanya material genetik virus AI H5N1 pada tikus yang diberi pakan mengandung Ig-Y anti virus AI H5N1, sedangkan pada tikus yang tampak sakit dan mati yang berasal dari kelompok yang diberi pakan komersial (tanpa Ig-Y) dapat dideteksi adanya material genetik virus AI H5N1 (Tabel 7).

Tabel 7 Pengamatan klinis tikus (5 ekor) yang diberi pakan mengandung Ig-Y dan pakan komersial (tanpa Ig-Y) setelah ditantang dengan virus AI H5N1

No Perlakuan Pengamatan pada tikus hari ke

1 2 3 4 5

1 Pakan Ig-Y anti virus AI H5N1, tidak ditantang 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 2 Pakan Ig-Y anti virus AI

H5N1, ditantang 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 3 Pakan komersial

(tanpa Ig-Y), tidak ditantang 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sehat 4 Pakan komersial

(tanpa Ig-Y), ditantang

5 ekor sehat 5 ekor sehat 5 ekor sakit 5 ekor sakit 4 ekor sakit dan 1 ekor mati Sumber: Soejoedono (2009)

Ig-Y yang merupakan antibodi maternal berasal dari kuning telur berfungsi sebagai antibodi spesifik untuk agen penyakit spesifik. Ig-Y memiliki khasiat dapat digunakan sebagai imunoterapi (imunisasi pasif) dan bahan suplemen pangan nutraceutical food. Ig-Y akan dialirkan ke dalam kuning telur dalam beberapa hari setelah titernya di dalam darah cukup tinggi (Soejoedono et al. 2009).

Vaksinasi AI pada ayam petelur sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali sebelum masuk masa produksi, yaitu vaksinasi pertama sekitar umur 2 minggu, diulang umur 9 minggu (untuk peternakan yang rawan terjadi outbreak AI, vaksinasi kedua bisa dilakukan 4–5 minggu setelah vaksinasi pertama), dan

16

selanjutnya 3 minggu sebelum masuk masa produksi. Jadi, jika vaksinasi AI hanya dilakukan 2 kali atau bahkan 1 kali, dan tantangan virus AI di lapangan saat ini diketahui sangat tinggi (ditambah munculnya serangan virus AI clade baru 2.3.2), maka outbreak AI akan berpeluang besar terjadi ketika ayam petelur belum masuk masa produksi (Wibawan 2012).

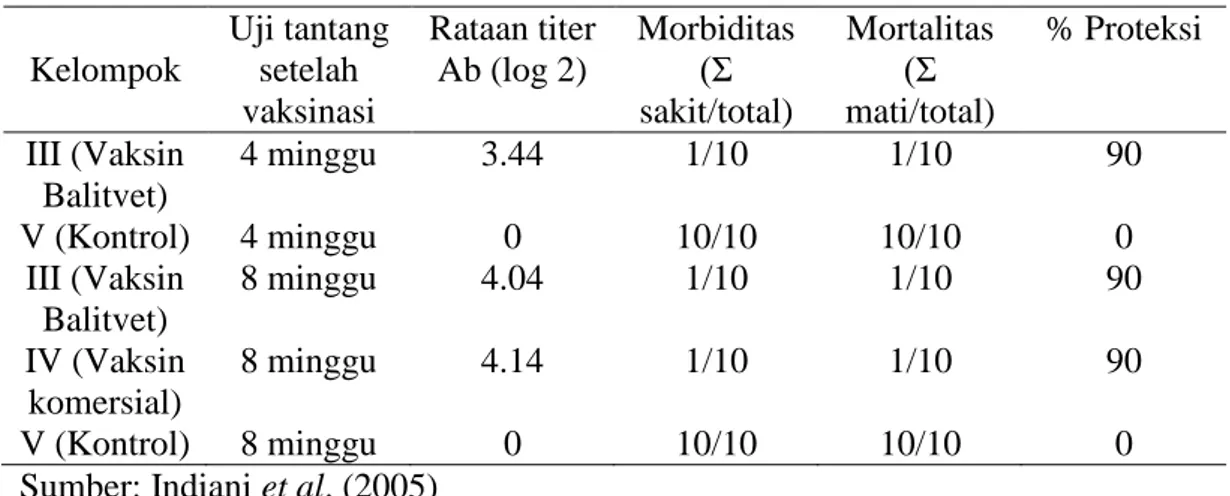

Keseluruhan kajian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa keuntungan penggunaan vaksin AI pada unggas, diantaranya menurunkan morbiditas, mortalitas, shedding virus, cemaran virus ke lingkungan, dan transmisi antar unggas. Penurunan morbiditas disebabkan unggas yang divaksin memiliki titer antibodi terhadap virus AI, sehingga antibodi yang ada dalam tubuh unggas tersebut mampu menekan infeksi virus. Antibodi tersebut juga mampu menjadi opsonin, sehingga makrofag mudah memfagositosis virus. Penurunan morbiditas secara otomatis mengakibatkan penurunan mortalitas seperti yang ditunjukkan Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Respons antibodi dan tingkat proteksi ayam pada kelompok III, IV, dan V setelah divaksinasi dan kemudian diuji tantang pada minggu ke-4 secara intraokuler dan ke-8 secara intramuskular dengan virus AI

Kelompok Uji tantang setelah vaksinasi Rataan titer Ab (log 2) Morbiditas (Σ sakit/total) Mortalitas (Σ mati/total) % Proteksi III (Vaksin Balitvet) 4 minggu 3.44 1/10 1/10 90 V (Kontrol) 4 minggu 0 10/10 10/10 0 III (Vaksin Balitvet) 8 minggu 4.04 1/10 1/10 90 IV (Vaksin komersial) 8 minggu 4.14 1/10 1/10 90 V (Kontrol) 8 minggu 0 10/10 10/10 0 Sumber: Indiani et al. (2005)

Shedding virus akan menurun karena virus dalam tubuh unggas telah

dimusnahkan oleh antibodi dan tidak dapat bereplikasi, sehingga cemaran virus ke lingkungan juga akan menurun. Transmisi virus antar unggas ikut menurun akibat ketiadaan cemaran virus di lingkungan, sehingga tingkat kejadian kasus AI akan menurun jika dengan pemberian vaksinasi (Wibawan 2012). Isolasi kembali virus tantang yang diekskresi dari ayam pada kelompok III dan IV baik yang ditantang saat 4 minggu maupun 8 minggu setelah vaksinasi dapat dilihat pada Tabel 9. Hari ke-5 setelah uji tantang, ayam masih mengekskresikan virus dari kloakanya yang dibuktikan dengan adanya pertumbuhan virus tantang pada telur tertunas SPF yang diinokulasi dari sampel orofaringeal dan kloaka. Namun setelah itu, pada hari ke-7, 9, 12, dan 14 setelah uji tantang, tidak ditemukan adanya ekskresi virus yang dibuktikan tidak adanya pertumbuhan virus tantang pada telur tertunas SPF yang diinokulasi dari sampel orofaringeal dan kloaka (Indiani et al. 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pemberian vaksinasi, shedding virus dapat ditekan.

17

Tabel 9 Hasil pemeriksaan ekskresi virus tantang pada ayam kelompok III, IV, dan V Kelompok Saat setelah vaksinasi Umur ayam saat uji tantang

Σ ayam ekskresi virus AI pada hari setelah uji tantang

Σ ayam ekskresi /total Σ sampel (+)/ total 5 7 9 12 14 III (Vaksin Balitvet) 4 minggu 7 minggu 1/10 0/10 0/10 0/10 0/10 1/10 1/50 V (Kontrol) 4 minggu 7 minggu TD TD TD TD TD III (Vaksin Balitvet) 8 minggu 11 minggu 1/10 0/10 0/10 0/10 0/10 1/10 1/50 IV (Vaksin komersial) 8 minggu 11 minggu 1/10 0/10 0/10 0/10 0/10 1/10 1/50 V (Kontrol) 8 minggu 11 minggu TD TD TD TD TD

Keterangan: TD (tidak dilakukan karena ayam telah mati) Sumber: Indiani et al. (2005)

Kerugian yang timbul dari penggunaan vaksin AI pada unggas adalah timbulnya infeksi subklinis, munculnya unggas yang dapat menjadi reservoir, dan meningkatnya kasus mutasi virus AI menjadi strain baru. Infeksi subklinis timbul karena titer antibodi yang dihasilkan unggas setelah vaksinasi tidak protektif/rendah maupun akibat ketidaksesuaian antigen vaksin dengan virus AI dari lingkungan yang menginfeksi unggas. Akibat infeksi subklinis tersebut, unggas dapat menjadi reservoir dan dapat menyebarkan virus ke lingkungan. Ketidaksesuaian antigen vaksin dengan virus AI yang menginfeksi unggas

reservoir dapat mengakibatkan pertukaran materi genetik virus dalam tubuh

unggas, sehingga virus tersebut dapat bermutasi menjadi strain virus AI baru (Wibawan 2012).

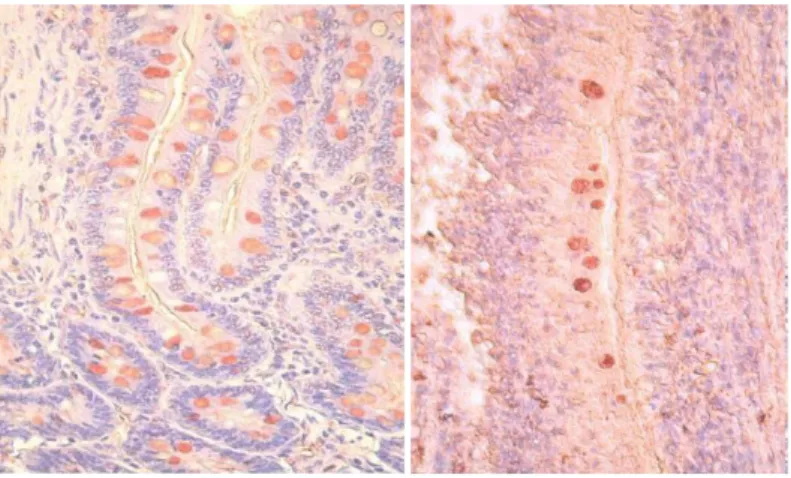

Gambar 4 Keberadaan virus AI H5N1 pada sel mukosa usus halus bebek sehat (Wibawan 2006b)

18

Predileksi virus AI subklinik pada saluran pencernaan telah diamati sejak lama. Gambar 4 menunjukkan bahwa pada unggas yang tampak sehat, di dalam tubuhnya dapat diisolasi virus AI H5N1 (Wibawan 2006b). Pengujian tersebut menegaskan bahwa bebek yang tampak sehat dapat membawa virus AI H5N1 yang ganas dan menyebarkan virus teresebut ke lingkungan melalui feses dan leleran lendir hidung dan mulut (Wibawan 2012).

Tabel 10 Keberadaan material genetik virus H5N1 pada ayam kampung yang divaksin maupun tidak divaksin di wilayah Provinsi Banten

Daerah Kecamatan Vaksinasi Non-Vaksinasi

HI+ HI- HI+ HI-

Kab. Tangerang Kronjo H5 (1) Mauk H5 (1) Paku Haji H5 (1) H5 (1) H5 (2) Kresek H5 (1) H5N1 (1)* H5 (1) Kab. Serang Carenang H5 (2) H5 (1) H5 (1) Kragilan H5 (1) Petir H5 (2) Kab. Lebak Cibadak H5 (1)

G Kencana H5 (1) H5N1 (1)* H5 (1) Muncang H5 (1) Bayah H5 (2) Kab. Pandeglang Cikeusik H5N1 (1)* Panimbang H5N1 (1)* Kab. Cilegon Jombang H5 (1) Cilegon H5N1 (1)*

Sumber: Wibawan et al. (2006)

Tabel 10 menunjukkan contoh kasus infeksi subklinis yang terjadi pada ayam kampung. Pelaksanaan vaksinasi AI yang tidak tepat pada ayam kampung dapat memperparah kondisi ayam, karena titer antibodi yang terbentuk tidak memadai untuk menolak infeksi secara sempurna. Keberadaan material genetik virus HPAI subtipe H5N1 dilacak menggunakan RT-PCR. Penelitian yang

19

dilakukan Wibawan et al. (2006) ini menunjukkan hasil bahwa material genetik virus HPAI H5N1 dapat dideteksi pada ayam sehat, baik pada ayam yang divaksin maupun yang tidak divaksin, dan dapat pula dideteksi pada ayam yang tidak memiliki antibodi spesifik maupun yang memiliki antibodi spesifik terhadap H5. Keadaan ini membuat populasi ayam kampung sebagai kumpulan individu-individu sehat tetapi membawa virus HPAI di dalam tubuhnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penggunaan vaksin AI secara keseluruhan memiliki keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kerugiannya berdasarkan hasil kajian pustaka, sehingga penggunaan vaksin AI layak untuk dilakukan pada unggas.

Saran

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui keuntungan dan kerugian penggunaan vaksin AI pada unggas dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama. 2004. Avian Influenza di Manusia. Jakarta (ID): UI Pr.

Aditya IG. 2007. Prevalensi Serologi Avian Influenza pada Unggas Sektor IV di Desa Persawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Akoso BT. 2006. Waspada Flu Burung: Penyakit Menular pada Hewan dan

Manusia. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Blakely J, Bade DH. 1994. Ilmu Peternakan Umum. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Pr.

Capua IC, Terregino G, Cattoli, Toffan A. 2004. Increased resistance of vaccinated turkeys to experimental infection with H7N3 low pathogenicity avian influenza virus. Avian Pathology. 33:158–163.

[Deptan] Departemen Pertanian. 2005. Manual Standar Kesehatan Hewan Ed

Pedoman Surveilance dan Monitoring Avian Influenza di Indonesia.

Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.

[Ditjennak] Direktorat Jenderal Peternakan. 2005. Bagaimana Terhindar dari Flu

Burung (Avian Influenza). Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Peternakan

Republik Indonesia.

[Ditjennak] Direktorat Jenderal Peternakan. 2006. Prosedur Operasi Standar

Pengendalian Avian Influenza di Indonesia. Jakarta (ID): Direktorat

20

Hartati Y. 2005. Respons Kekebalan Vaksin Avian Influenza Inaktif pada Ayam Indukan Pedaging Srain Hubbard [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Horimoto T, Y Kawaoka 2001. Pandemic threat posed by avian influenza A viruses. Clin Microbiol Rev. 14:129–149.

Indiani R, Dharmayanti NIPI, Syafriati T, Wiyono A, Adjid RMA. 2005. Pengembangan prototipe vaksin inaktif avian influenza (AI) H5N1 isolat lokal dan aplikasinya pada hewan coba di tingkat laboratorium. JITV. 10(4):315–321.

Khawaja JZ, Naeem Z, Ahmed, Ahmad. 2005. Surveillance of avian influenza viruses in wild birds in areas adjacent to epicenter of an out break in federal capital territory of Pakistan. International J Poult. 4(1):39–43. Lee CW, Suarez DL. 2004. Application of real-time RT-PCR for the quantitaion

and competitive replication study of H5 and H7 subtype avian influenza virus. J Virol Methods. 119:151–158.

Lierz M, Hafez M, Klopfleisch R, Luschow D, Prusas C, Teifke J, Rudolf M, Grund C, Kalthoff D, Mettenleiter T, et al. 2007. Protection and virus shedding of falcons vaccinated against highly pathogenic avian influenza a virus (H5N1). Emerg Infect Dis. 13(11):1667–1674.

Marttiana E. 2011. Gambaran Respons Kebal terhadap Virus Avian Influenza (AI) H5 pada Ayam Petelur yang Divaksin dengan Vaksin AI-ND Inaktif [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Murphy FA, Gibbs EPJ, Horzienk MC, Studdert MJ. 2006. Veterinary Virology

3th Ed. California (US): Academic Pr.

OIE. 2000. OIE Manual of Standards for Diagnostic Test and Vacines. 4th ed. Paris (FR): Ofice International des Epizoties.

Rangga, Charles. 2000. Penyakit Ayam dan Penanggulangannya. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Retno D, Jahja J, Suryani T. 2000. Ayam Sehat Ayam Produktif 2. Bandung (ID): Medion.

Soejoedono RD, Murtini S, Wibawan IWT. 2009. Produksi bahan pangan berkhasiat anti flu burung sebagai solusi pencegahan dan pengobatan penyakit flu burung pada manusia. Laporan. Hibah Kompetensi.

Soejoedono RD. 2012. Telur Ayam Sebagai Pabrik Biologis: Imunoglobulin Y

Berkhasiat Obat. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sudarisman. 2006. Pengaruh penggunaan vaksin H5N1 dan H5N2 virus avian influenza pada peternakan unggas di Jawa Barat. Puslitbang. 11:766–773. Suerez DL, Schultz C. 2000. Imunology of avian influenza virus: a review.

Developmental and Comparative Imunology. 24:269–283.

Sugiarto. 2008. Evaluasi Antibodi Asal Induk (Maternal Antibodi) pada Kuning Telur Asal Ayam Single Comb Brown Leghorn yang Divaksinasi dengan Vaksin Avian Influenza H5N9 [skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor.

Swayne D, Halvorson. 2003. Influenza, Disease of Poultry. Ed ke-11. Iowa (US): Iowa State University Pr.

21

Tabbu CR 2000. Penyakit ayam dan Penanggulangannya. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Tizard IR. 2004. Veterinary Immunology an Introduct. Ed ke-6. Philadelphia (US): WB Saunders Company.

Wibawan IWT, Soejoedono RD, Damayanti CS, Tauffani TB. 2003. Diktat

Imunologi. Bogor (ID): IPB Pr.

Wibawan IWT. 2006a. Pemetaan dan Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Penyebaran Avian Influenza (AI) di Provinsi Banten. Bogor (ID): Fakultas Kedoktean Hewan IPB.

Wibawan IWT. 2006b. Kajian terhadap karakter virus avian influenza (AI) pada unggas air sebagai dasar pengendalian AI. Bogor (ID): Fakultas Kedoktean Hewan IPB.

Wibawan IWT, Soedjono RD, Murtini S, Mahardika IGK. 2008. Prospek pemanfaatan telur ayam berkhasiat anti virus avian influenza dalam usaha pengendalian infeksi virus flu burung dengan pendekatan pengebalan pasif. JIPI. 13:158–163.

Wibawan IWT, Murtini S, Soedjoedono RD, Mahardika IGNK. 2009. Produksi Ig-Y antivirus avian influenza H5N1 dan prospek pemanfaatannya dalam pengebalan pasif. J Vet. 10(3):118–124.

Wibawan IWT. 2012. Manifestasi Subklinik Avian influenza pada Unggas: Ancaman Kesehatan dan Penanggulannya. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

22

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada 11 November 1992 dan merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, dengan bapak bernama Kemas Dafri dan ibu bernama Mahniar. Penulis lulus dari SD Negeri 10 Pangkalpinang pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2007 lulus dari SMP Negeri 2 Pangkalpinang. Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Pangkalpinang tahun 2010 dan pada tahun 2011 diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) melalui jalur ujian tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama berkuliah di IPB, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi, diantaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama (DPM TPB) pada tahun 2011-2012, bendahara Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) Bangka pada tahun 2013-2014, dan anggota Himpunan Minat Profesi Ornithologi dan Unggas periode 2012-2014. Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner pada tahun ajaran 2014-2015. Pengalaman magang profesi liburan yang dimiliki penulis yaitu di DNA Clinic pada tahun 2014. Penulis merupakan bagian dari rombongan Mahasiswa Abdi Nusantara FKH IPB yang bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam program pemberantasan rabies di Provinsi Riau pada bulan Agustus 2014.