STRUKTUR KOMUNITAS PLANKTON DAN MANFAATNYA BAGI PERIKANAN PESISIR

KABUPATEN POHUWATU DI PROPINSI GORONTALO

Makmur, Mat Fahrur dan Ruskiah

Balai Penelitian dan Pengembanagan Budidaya Air Payau Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Maros.

E-mail: litkanta@indosat.net.id

ABSTRAK

Di perairan Kabupaten Pohuwatu terdapat 22 genus fitoplankton yang terbagi ke dalam tiga kelas fitoplankton yaitu; Bacillariophyceae, Chromonadea, dan Cyanophyceae. Kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat pada setasiun 22 yaitu 584 sel/L, dan yang paling rendah didapatkan pada stasiun 4 dengan kepadatan 7 sel/L. Zooplankton yang teridentifikasi di perairan Pohuwatu terdiri dari 5 jenis zooplankton yang terbagi ke dalam dua kelas yaitu Crustacea dan Rotatoria. Berdasarkan analisa didapatkan keanekaragaman sebesar 0,107±0,1884. Pada stasiun 19 nilai indek keanekaragaman 1,233±1,3625 yang menandakan stasiun tersebut komunitas dalam keadaan sedang atau pencemaran sedang. Keseragaman jenis di perairan Pohuwatu 0,0296±0,0611 yang menunjukkan bahwa struktur keseragaman jenis antar sp.esies rendah atau keragaman individu dari masing-masing sp.esies sangat jauh berbeda. Dari hasil analisa, indeks dominansi di perairan Pohuwatu menunjukkan nilai 0,0603±0,2978, hal ini berarti tidak ada jenis tertentu yang mendominasi di perairan.

KATA KUNCI: plankton, kelimpahan, keseragaman, indeks dominansi, dan perairan

PENDAHULUAN

Kabupaten Pohuwato, propinsi Gorontalo terletak antara 00.22’- 00.57’ Lintang Utara dan 1210.23’-1220.19’ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pohuwato dengan panjang garis pantai + 100 mil atau + 160 km dengan luas perairan teritorial sebesar 3.292,71 km2 dan jumlah pulau kecil sebanyak 49

pulau. Produksi perikanan pada tahun 2009 sebesar 15.629 ton terdiri dari perikanan tangkap 10.076 ton dan perikanan budidaya 5.553 ton. Hasil yang terus meningkat baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sejak tahun 2005 hingga 2009 menunjukkan hal positif (Pohuwatu dalam angka 2010).

Peningkatan produksi perikanan budidaya biasanya identik dengan pembukaan lahan dan intensifikasi. Perubahan fungsi dari hutan mangrove menjadi tambak memiliki beberapa dampak terhadap perairan. Dampak yang terjadi adalah perubahan kualitas air baik fisika maupun kimia dan biologi terutama plankton. Dalam ekosistem keberadaan plankton mutlak harus ada sebab, plank-ton merupakan tumbuhan dan hewan renik yang menjadi makanan utama bagi ikan pada waktu mesih larva (baru menentas). Nilai nutrisi plankton yang sangat sesuai untuk tubuh ikan, menyebabkan ikan tidak bisa lepas dari keberadaan plankton. Selain itu beberapa plankton yang telah banyak diteliti dan dikembangkan dalam pembenihan ikan menjadi bukti konkrit bahwa plankton sangat bermanfaat untuk kelanjutan hidup organisme yang memanfaatkannya.

Keberadaan plankton sangat dipengaruhi oleh kualitas air, sementara estuarin sangat dipengarui oleh aliran sungai atau air tawar, pada musim hujan akan terjadi pengenceran yang sangat tinggi begitu pula sebaliknya pada musim kemarau salinitas akan naik. Keberadaan plankton menjadi mudah berubah dan akan terjadi dominansi salah satu jenis plankton sehingga sumber pakan larva maupun ikan menjadi terganggu. Fungsi dan manfaat plankton sangat penting di perairan. Plankton terbagi menjadi dua golongan besar yaitu fitoplankton dan zooplankton.

Dalam rantai makanan fitoplankton fungsinya sebagai produsen, yang selanjutnya sebagai makanan zooplankton. Fitoplankton, disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. ukurannya sangat kecil, tak dapat dilihat dengan kasat mata.

Ukuran paling umum berkisar antara 2-200 µm (1 µm = 0,001 mm). Fitoplankton mempunyai fungsi penting di laut, karena bersifat autorofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Fitoplankton mengandung klorofil dan karenanya mempunyai kemampuan berfotosintesis yakni menyadap energi surya untuk mengubah bahan inorganik menjadi bahan organik. Karena kemampuannya memproduksi bahan organik dari bahan inorganik ini maka fitoplankton juga disebut sebagai produsen primer (primery producer). Bahan organik yang diproduksi menjadi sumber energi untuk melaksanakan segala fungsi faalinya (Nonji, 2008).

Zooplankton, disebut juga plankton hewani, adalah hewan yang hidupnya mengapung, atau melayang dalam laut. kemampuan renangnya sangat terbatas hingga keberadaannya sangat ditentukan kemana arus membawanya. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan inorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya ia sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen (consumer) bahan organik. Ukurannya yang pal-ing umum berkisar 0,2-2 mm, tetapi ada juga yang berukuran besar misalnya ubur-ubur yang bisa berukuran lebih satu meter (Nonji, 2008).

Manfaat ekonomi yang paling jelas adalah dalam perikanan. Boleh dikatakan semua jenis ikan ekonomis menjalani awal kehidupannya sebagai plankton dalam bentuk telur dan larva. Pengetahuan mengenai telur dan larva ikan yang planktonik ini (iktioplankton) telah berkembang menjadi bidang ilmu tersendiri. Pengetahuan tentang iktioplankton akan banyak membantu untuk menentukan lokasi pemijahan jenis-jenis ikan tertentu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melestarikannya. Hasil penelitian pada berbagai jenis ikan di seluruh dunia, terbukti hampir seluruh ikan-ikan pelagis kecil dan larvanya memanfaatkan plankton sebagai makanannya. Dari seluruh produksi ikan dunia, 74% merupakan ikan pelagis. Berdasarkan jenis makanannya ternyata 63% ikan pelagis ini adalah pemakan plankton (plankton feeder).

Air yang membawa nutrien baik N dan P akan memperkaya daerah estuarin, di mana nutrien N dan P sangat dibutuhkan oleh fitoplankton dalam pertumbuhannya. Komposisi dan kelimpahan fitoplankton akan berubah pada berbagai tingkatan sebagai resp.on terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan baik fisik, kimia, maupun biologi (Reynolds., 1984). Namun kelebihan nutrien dapat menyebabkan pertumbuhan fitoplanktotn secara cepat (blooming) yang selanjutnya terjadi kematian sintasan fitoplankton secara mendadak. Kejadian ini sangat berbahaya bagi udang, ikan maupun proses dekomposisi, karena terjadi krisis oksigen terlarut.

Selain itu kegiatan pertanian, turut andil dalam beberapa perubahan yang terjadi di perairan. Kegiatan pertanian biasanya kaya akan N, P, dan K yang dapat menambah kesuburan perairan. Kondisi perairan terutama kualitas air dapat menyebabkan suatu ekosistem dalam perairan menjadi terganggu seperti beberapa indikator kelimpahan, keragaman jenis, indek keseragaman dan indeks dominansi. Perairan umum sebagai sumber budidaya air payau maupun laut sangatlah penting untuk di kaji faktor biologi terutama struktur komunitas plankton yang menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas sebuah perairan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar komposisi komunitas plankton di perairan Kabupaten Pohuwatu.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di perairan Kabupaten Pohuwatu, Kabupaten Gorontalo, tepatnya pada tanggal 23 sampai 26 bulan mei. Alat yang digunakan dalam mengoleksi plankton menggunakan planktonnet dengan ukuran mata jaring 25 µm yang dilengkapi dengan tali berskala sehingga memudahkan dalam menghitung kedalaman perairan. Sampling air maupun plankton dilakukan secara acak dengan menggunakan metode grab sampler. Sampel air diambil menggunakan botol sampel 1.000 mL yang terbuat dari polyeteline, kemudian dimasukkan dalam cool box dengan suhu ± 4oC (SNI 03-7016-2004). Gambar 1 menunjukkan titik pengambilan sampel rumput laut.

Di setiap stasiun, sampel plankton dikoleksi dengan menggunakan plankton net no. 25 berdiameter 25 cm yang ditarik mulai dari dasar sampai ke permukaan perairan (Gambar 2). Sampel dipekatkan sampai dengan 10 mL kemudian diawetkan dengan menggunakan larutan lugol. Pengamatan jumlah

dan jenis plankton dengan menggunakan mikroskop yang dihubungkan dengan layar monitor. Identifikasi plankton berpedoman pada Newel dan Newel (1977) dan Yamaji (1976) serta kelimpahan dengan menggunakan rumus counting cell (APHA, 1998).

Penghitungan plankton meliputi kelimpahan, keragaman, dominansi, dan keseragaman jenis dilakukan menggunakan alat bantu Sedwick Rafter Counter (SRC) (APHA, 1989) yang dilihat menggunakan alat bantu mikroskop APHA tahun 1989.

Kelimpahan jenis plankton dihitung berdasarkan persamaan menurut APHA (1998) sebagai berikut: N = Oi/Op x Vr/Vo x 1/Vs x n/p

dimana :

N = Jumlah individu per liter

Oi = Luas gelas penutup preparat (mm2) Op = Luas satu lapangan pandang (mm2)

Gambar 1. Titik survei budidaya rumput laut Kabupaten Pohuwato, Gorontalo

Gambar 2. Alat untuk pengmbilan sampel plankton

Diameter Plankton net = 25 cm Permukaan perairan

Botol plankton Pemberat

Vr = Volume air tersaring (ml) Vo = Volume air yang diamati (ml) Vs = Volume air yang disaring (L)

n = Jumlah plankton pada seluruh lapangan pandang p = Jumlah lapangan pandang yang teramati

Indeks Shannon-Wiener digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman (diversity index) jenis, indeks keseragaman, dan indeks dominansi dihitung menurut Odum (1998) dengan rumus sebagai berikut :

1. Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener :

2. Indeks keseragaman :

3. Indeks dominansi :

dimana :

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener E = Indeks keseragaman

D = Indeks dominansi simpson Ni = Jumlah individu genus ke-i

N = Jumlah total individu seluruh genera Hmax= Indeks keanekaragaman maksimum

(= ln S, dimana S = Jumlah jenis) HASIL DAN BAHASAN

Kelimpahan Fitoplankton

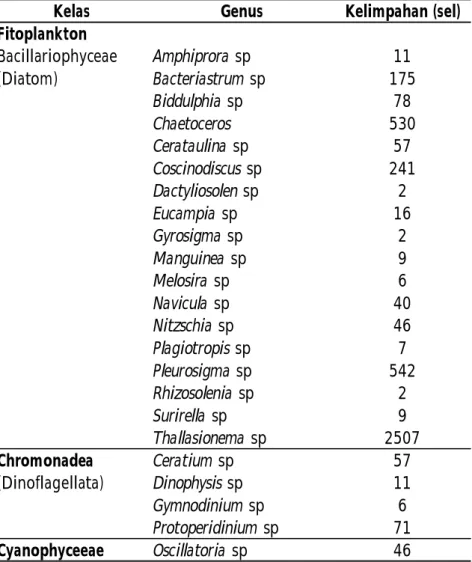

Kelimpahan merupakan banyaknya plankton yang teridentifikasi. Dari hasil analisa didapatkan 22 genus fitoplankton dan 5 genus zooplnakton, Berdasarkan kelas terdapat tiga kelas fitoplankton yaitu; Bacillariophyceae, Chromonadea, dan Cyanophyceae. Kelimpahan fitoplankton tertinggi terdapat pada setasiun 22 yaitu 584 sel/L, dan yang paling rendah didapatkan pada stasiun 4 dengan kepadatan 7 sel/L. Kelimpahan tertinggi dari stasiun 22 terdiri dari genus Thallasionema sebesar 302 sel/L,

Coscinodiscus 43sel/L, Ceratium 22 sel/L, Chaetoceros sp. 151 sel/L dan Bacterium sp. 22 sel/L dan

masuk dalam kelas Bacillariophyceae. Diduga pada daerah tersebut dekat dengan muara sungai Randangan yang membawa partikel lumpur yang kaya nutrien N dan P. Sehingga stasiun 22 lebih subur dibandingkan dengan stasiun 4. Kelimpahan terendah di daerah yang cukup jauh dari limpasan sumber nutrien (sungai) sehingga menyebabkan fitoplankton tumbuh tidak maksimal. Pada stasiun 4 di peroleh jenis fitoplankton dari genusNnitchia sp. 2 sel/L dan thallasionema sp. 5 sel/L.

a. Kelas Bacillariophyceae (Diatom)

Di alam, kelas ini merupakan jenis pakan yang sangat disukai oleh larva ikan dan krustase. Didalam pembenihan dan akuakultur kelas Bacillariophyceae menjadi andalan pakan alami terutama dalam pembenihan krustcea seperti udang windu, vannamei, dan kepiting. Sementara kerang-kerangan juga sangat menyukai fitoplankton dari kelas bacillariophyceae tersebut. Ini telah dibuktikan oleh Pattiasina (2001) yang mengatakan adalah korelasi yang erat antara kelimpahan dengan pertumbuhan tiram yang optimal terutama jenis fitoplankton jenis Grammathophora, Phyrocistis, Thallasionema. Menurut Thoha (2007) mengatakan bahwa disepanjang pantai tropis terutama disekitar mulut sungai, melimpahnya diatom disebabkan oleh pangaruh daratan (land mass effect) sebagai akibat terbawanya

N ni Ln N ni H' s 1 i max H H' E 2 s 1 iN

ni

D

nutrisi dari sawah, ladang, limbah industri dan limbah rumah tangga melalui aliran sungai dan juga karena turbulensi (pengadukan) oleh gelombang pasang dan arus laut yang relatif dalam ke yang lebih dangkal.

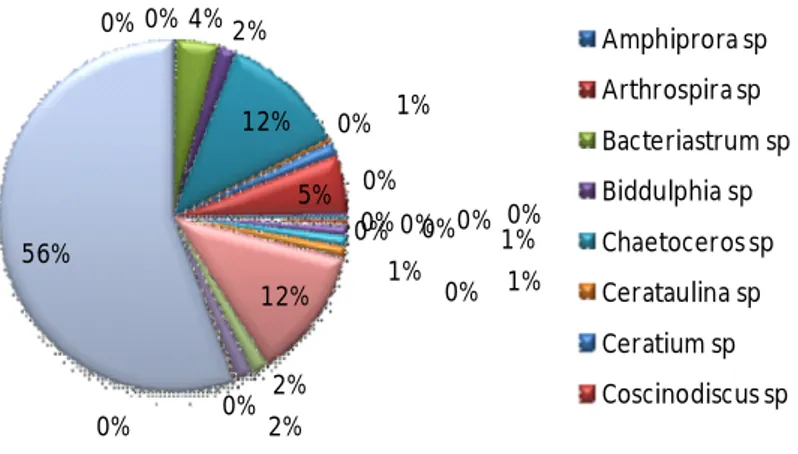

Genus yang masuk dalam kelas ini sebanyak 17 dan memiliki kelimpahan yang beragam, kepadatan tertinggi terdapat pada genus Thallasionema sp. yaitu sebesar 2.507 sel/L dan mendominasi sebesar 50% dari total kelimpahan, disusul Chaetoceros sp. 530 ind/L dan Pleurosigma sp. 543 ind/L serta

Coscinodiscus sp. 241 ind/L dan hampir dari semua stasiun terdapat genus. Genus Thallasionema sp.

ditemukan pada semua stasiun, diduga mampu hidup dan mudah beradaptasi pada kondisi perairan yang ekstrim hingga yang optimum untuk pertumbuhannya. Kelimpahan terendah terdapat pada genus Gyrosigma sp. dan Rhizosolenia sp. (Gambar 3). Kelas Bacillariophyceae sangat mendominasi di semua stasiun. Menurut Newwel (1977) bahwa kelas Bacillariophyceae tersebar secara luas di lautan. b. Kelas Cromonadea (Dinoflagellata)

Kelas ini hanya terdiri dari 4 genus dan dengan kepadatan yaitu Ceratium sp. 57 sel/L, Dinophysis sp. 11 sel/L, Gymnodinium sp. 6 sel/L, dan Protoperidinium sp. 71 sel/L. apabila melihata dari ciri-cirinya secara umum kelas Cromonadea dilengkapi dengan dua flagell yang berfungsi sebagai alat gerak.

Kelimpahan zooplankton

Zooplankton yang teridentifikasi di perairan Pohuwatu terdiri dari dua kelas yaitu Crustacea dan

Rotatoria. Crustacea terdiri dari tiga genus yaiitu Copepoda sp., Tortunus sp. dan Schackeria sp. sedangkan

Tabel 1. Hasil pengamatan kelas di perairan Pohuwatu

Kelas Genus Kelimpahan (sel)

Bacillariophyceae Amphiprora sp 11 (Diatom) Bacteriastrum sp 175 Biddulphia sp 78 Chaetoceros 530 Cerataulina sp 57 Coscinodiscus sp 241 Dactyliosolen sp 2 Eucampia sp 16 Gyrosigma sp 2 Manguinea sp 9 Melosira sp 6 Navicula sp 40 Nitzschia sp 46 Plagiotropis sp 7 Pleurosigma sp 542 Rhizosolenia sp 2 Surirella sp 9 Thallasionema sp 2507 Ceratium sp 57 Dinophysis sp 11 Gymnodinium sp 6 Protoperidinium sp 71 Cyanophyceeae Oscillatoria sp 46 Fitoplankton Chromonadea (Dinoflagellata)

Rotatoria terdiri dari dua genus yaitu Temora sp. dan Bracionus sp. Kelas Crustacea adalah genus Copepoda

sp. yang mendominasi pada stasiun 24 dengan total kelimpahan 45 sel/L namun secara total kepadatan di perairan pohuwatu sebanyak 152 sel/L dengan persentase 65% dari total kelimpahan. Sedangkan

Tortunus sp. terdapat pada stasiun 22 kelimpahan sebanyak 22 sel/L dengan total kelimpahan 55 sel/

L dengan persentase sebesar 23% dan Schmackeria sp. hanya 2 sel/L pada stasiun 17 dan persentase 1%. (Tabel 2).

Kelas Rotatoria terdapat dua genus yaitu Temora sp. dengan kelimpahan 5 sel/L pada stasiun 25 dengan persentasi 2% dari total kelimpahan, sedangkan Branchionus sp. terdapat pada stasiun 10 kelimpahan 20 ind/L.

Gambar 3. Persentase kelimpahan fitoplankton di perairan Pohuwatu

0% 0% 4% 2% 12% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 1% 1% 1% 0% 12% 2% 2% 0% 0% 56% Amphiprora sp Arthrospira sp Bacteriastrum sp Biddulphia sp Chaetoceros sp Cerataulina sp Ceratium sp Coscinodiscus sp

Tabel 2. Kelimpahan zooplankton di perairan Pohuwatu

Kelas Genus Kelimpahan (sel)

Crustacea Copepoda sp. 152 Tortanus sp. 55 Schmackeria sp. 2 Rotatoria Temora sp. 5 Brachionus sp. 20 Zooplankton

Gambar 4. Persentase kelimpahan zooplankton di perairan Pohuwatu

65% 23% 9% 1% 2% Copepoda Tortanus sp Brancionus sp Schmackeria sp Temora sp

Indeks Keanekaragaman Jenis

Indeks keanekaragaman (H’) jenis merupakan parameter yang digunakan dalam mengetahui suatu komunitas. Indeks keanekaragaman diperoleh sebesar 0,107±0,1884, mengindikasikan perairan tersebut dalam kondisi tidak stabil atau tercemar. Sesuai dengan pendapat (Odum, 1996) yang menyatakan bahwa jika nilai indeks < 1, maka diduga komunitas biota dalam kondisi tidak stabil atau kualitas perairan dalam kondisi tercemar. Pada stasiun 19 nilai indek keanekaragaman 1,233±1,3625 yang menandakan stasiun tersebut komunitas dalam keadaan sedang atau pencemaran mengalami pencemaran sedang. Stasiun 19 terdapat pada Kecamatan Wonggarasi dimana titik pengambilan sampel cukup jauh dari sumber input nutrien (daratan atau sungai), sehingga kualitas air relatif stabil.

Sedangkan keragaman jenis terendah didapat pada stasiun 34 yang terletak di Kecamatan Paguat dengan nilai keragaman jenis 0,0115±0,0276. Total komunitas sebesar 433 ind/L, namun komunitas terbesar dari genus Thallasionema sp. sebesar 397 ind/L dan sisanya dari genus lain sehingga keanekaragaman tidak merata. Kondisi tersebut sangat rendah dan mengalami tingkat pencemaran yang berat, hal ini disebabkan oleh muara sungai yang melintasi pemukiman dan diduga membawa input pencemaran limbah rumah tangga dan pertanian, air yang keruh menandakan tingginya partikel yang menyebabkan penetrasi cahaya matahari menjadi berkurang dan pertumbuhan fitoplankton menjadi terganggu. Selain itu stasiun tersebut dekat dengan pelabuhan dan pelelangan ikan, dimana terjadi input pencemaran minyak dan pembusukan bahan organik yang tinggi dari sisa pembuangan limbah ikan yang menyebabkan kualitas air menurun dan menyebabkan plankton jenis tertentu saja yang mampu bertahan.

Indeks Keseragaman Jenis

Indeks keseragaman (E) digunakan untuk melihat tingkat masing-masing komunitas yang terbentuk apakah seragam atau terjadi ketimpangan. Keseragaman jenis di perairan Pohuwatu 0,0296±0,0611 yang menunjukkan bahwa struktur keseragaman jenis antar sp.esies rendah atau keragaman individu dari masing-masing sp.esies sangat jauh berbeda. Ini ditegaskan oleh (Odum, 1996) bahwa jika nilai indeks = 0, maka hal ini menunjukkan bahwa struktur keseragaman antar sp.esies rendah atau keragaman individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. Dari total titik pengambilan sampel nilai indeks keseragaman jenis terendah terdapat pada stasiun 4 Kecamatan Lemito dengan nilai 0,0025 atau total komunitas 7 ind/L yaitu genus Thallasionema sp. 5 ind/L dan

Nithcia sp. hanya 2 ind/L. dan tertinggi pada stasiun 22 di Kecamatan Wonggarasi dengan nilai

0,4052 atau total komunitas 584 ind/L. Indek Dominansi

Sedangkan indeks dominansi (D) biasanya digunakan untuk menilai suatu perairan dalam kondisi yang baik atau buruk. Indeks dominansi di perairan Pohuwatu menunjukkan nilai 0,0603±0,2978, hal ini berarti tidak ada jenis tertentu yang mendominasi di perairan. Odum (1996), menyatakan kisaran indeks antara 0-1, jika nilai indeks = 0, berarti tidak ada jenis tertentu yang mendominasi dalam relung perairan atau kondisi perairan stabil dan sebaliknya jika nilai indeks =1, maka dapat diartikan bahwa ada jenis tertentu yang mendominasi relung perairan yang dapat menyebabkan jenis lain dalam tekanan. Apabila melihat indeks dominansi terendah terdapat pada stasiun 25 dengan nilai indeks 0,0056 di Kecamatan Lemito dan tertinggi pada stasiun 30 dengan nilai indek 0,2978 di Kecamatan Paguat.

Kualitas Air

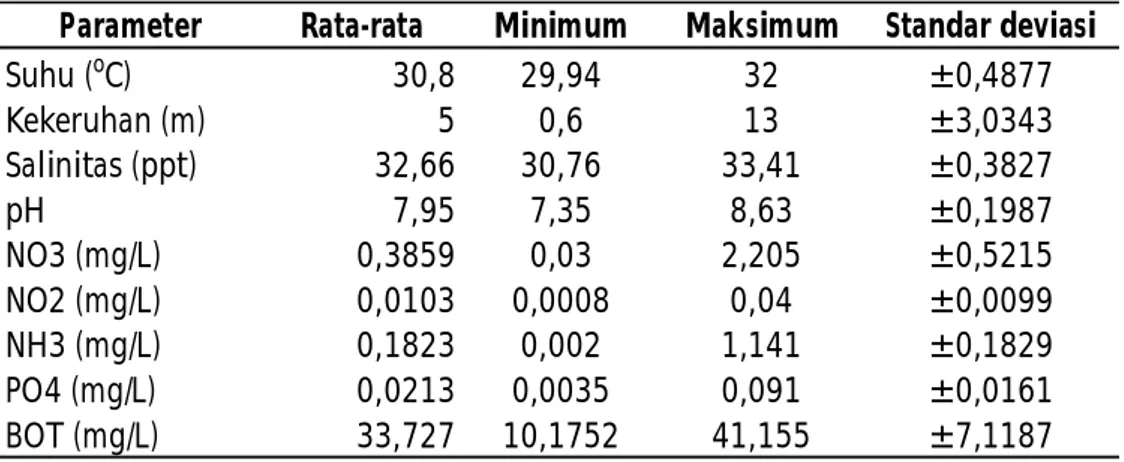

Badan air merupakan tempat hidup bagi ikan dan hewan biotik lainnya terutama plankton. Sebagai tempat hidup tentunya diperlukan kondisi kualitas yang sesuai untuk tempat tumbuh dan berkembang. Pada kondisi yang optimum untuk tumbuh menjadi harapan, namun beberapa kondisi yang kadang tidak disadari menyebabkan kualitas air menurun dan menyebabkan beberapa ikan dan biota hidup lainnya terpaksa harus hijrah, mati, atau hidup tapi dalam kondisi terancam. Dari hasil pengukuran kualitas air insitu maupun analisa di laboratorium dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Parameter kualitas air di perairan Pohuwatu

Parameter Rata-rata Minimum Maksimum Standar deviasi

Suhu (oC) 30,8 29,94 32 ±0,4877 Kekeruhan (m) 5 0,6 13 ±3,0343 Salinitas (ppt) 32,66 30,76 33,41 ±0,3827 pH 7,95 7,35 8,63 ±0,1987 NO3 (mg/L) 0,3859 0,03 2,205 ±0,5215 NO2 (mg/L) 0,0103 0,0008 0,04 ±0,0099 NH3 (mg/L) 0,1823 0,002 1,141 ±0,1829 PO4 (mg/L) 0,0213 0,0035 0,091 ±0,0161 BOT (mg/L) 33,727 10,1752 41,155 ±7,1187

Suhu merupakan salah satu parameter kualitas air yang dapat mempengaruhi keberadaan plank-ton. Sesuai dengan pendapat (Epplay & Strickland 1968; Fogg, 1975) yang menyatakan pertumbuhan plankton dipengaruhi oleh nutrien, intensitas cahaya, suhu dan derajat keasaman. Suhu yang terukur rata-rata 30,80 dengan kisaran 29,94-32oC ±0,4877 (Tabel 3). Kisaran ini masih dalam batas untuk

pertumbuhan fitoplankton. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi (2003) bahwa kisaran suhu yang optimum untuk pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20-30oC.

Menurut James (1979), kekeruhan dapat menyebabkan efek negatif pada kualitas air, terutama kadar DO, BOD, suhu dan berdampak terhadap keragaman jenis ikan, akibat penurunan fotosintesis, populasi plankton, alga serta mikrofita. Dari hasil pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa kekeruhan rata-rata 5±3,0343 m dan kisaran antara 0,6-13 m (Tabel 3). Pengaruh ekologis dari kecerahan akan menyebabkan penurunan penetrasi cahaya ke dalam perairan yang selanjutnya akan menurunkan fotosintesis dan produktivitas primer fitoplankton (Nybakken, 1992). Kekeruhan terendah terdapat pada stasiun 43 dimana daerah tersebut merupakan muara sungai Randangan dan pada saat itu terjadi hujan di hulu sehingga terjadi penambahan volume air sungai yang membawa partikel lumpur dari daerah pegunungan (pertanian). Pada kondisi tersebut pertumbuhan fitoplankton akan terganggu, terbukti pada stasiun tersebut kelimpahannya tergolong rendah. Sedangkan yang kecerahan tertinggi terdapat pada stasiun 19 tepatnya di Kecamatan Wonggarasi, dimana stasiun tersebut merupakan pulau terluar dan jauh dari pengaruh darat atau sungai.

Nilai pH yang terukur selama penelitian menunjukkan rata-rata 7,95±0,1987 dengan kisaran 7,35-8,63 (Tabel 3). Kisaran nilai pH sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kehidupan fitoplankton di perairan yaitu 6,5 – 8,0 (Pescod, 1973).

Kandungan nitrat antara 0,03-2,205 mg/L (0,3859±0,5215mg/L) lebih tinggi dari baku mutu air laut untuk biota laut yaitu 0,008 mg/L (MNLH, 2004). Sedangkan kandungan nitrit 0,0008 mg/L -0,04 mg/L (0,013±0,099 mg/L). Kandungan tersebut masih di bawah ambang batas untuk perikanan, yaitu 0,06 mg/L (Alaert & Santika, 1984 dalam Pirzan, 2008) sehingga perairan tersebut cocok untuk budidaya perikanan yang produktif. Sedangkan amonium antara 0,002 –1,141 mg/L (0,1823±0,1829 mg/L), kandungan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan MNLH (2004) yaitu dalam baku mutu air laut untuk biota laut adalah 0,3 mg/L dan masih dalam batas yang dapat ditolerir oleh organisme laut.

Kandunagan posp.at PO4-P berkisar amtara 0,0035-0,091mg/L (0,0213±0,0161 mg/L), kandungan tersebut masih lebih tinggi apabila mengacu kepada (MNLH, 2004) sebagai baku mutu air laut untuk biota laut yaitu 0,015mg/L. Posp.at sangat dibutuhkan oleh fitoplankton untuk pertumbuh dan proses fotosintesis (Boney, 1976).

BOT (Bahan Organik Total) antara 10,17-41,15mg/L (33,727±7,1187 mg/L). Bahan organik merupakan sumber energi tetapi merupakan sumber organik esensial bagi organisme perairan. Menurut (Reid, 1961 dalam Pirzan at al., 2008) bahwa kandungan BOT di atas 26 mg/L tergolong subur. Kandungan BOT tersebut dapat mempengaruhi keragaman fitoplankton (Pirzan et al., 2008).

KESIMPULAN

Hasil analisa yang telah dilakukan pada perairan Kabupaten Pohuwatu, Profinsi Gorontalo dapat disimpulkan bahwa kelimapahan plankton antar stasiun bervariasi antara 7-584 ind/L. Keanekaragaman plankton dalam kondisi tidak stabil, keseragaman antar sp.esies rendah dan indeks dominansi tergolong stabil.

DAFTAR ACUAN

APHA. 1998. Standar Method for Examination of Water and Wastewater. 20th ed. New York: American Public Health Association.

Boney A.D. 1976. Phytoplankton The Institute of Biology. Studies in Biology. No. 52 Queen Gate London. 161 Hal.

Effendi, H. 2003. Telaah kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. 258 hlm.

James, A. 1979. The Value of Biological Indikators in Relation to Other Parameters of Water Quality in Biological Indicator of Water Quality. Jhon Wiley and Sonds, Great Britain.

MNLH (Menteri Negara Lingkungan Hidup). 2004. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51/MNLH/2004 Tentang baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut, Lampiran III.

Newwel, G.E & R.C Newwel. 1977. Marine plankton a Practical Guide. 5 th Edition. Hutchinson of London 244P.

Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis. Terjemahan dari Marine Biology : An Ecological Approach. Alih Bahasa : M. Eidman, Koesoebiono, D.G. Bengen dan M. Hutomo. Gramedia, Jakarta. 459 p

Odum, Eugene P. 1996. Dasar-dasar Ekologi (Edisi Indonesia, edisi 3). Translation copyright by Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 697 hal.

Odum, E.P. 1998. Dasar-dasar Ekologi : Terjemahan dari Fundamentals of Ecology. Alih Bahasa Samingan, T. Edisi Ketiga. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 697 p.

Pescod. M.B. 1973. Investigation of Rational Effluent and Stream Standard for Tropical Countries. Bangkok : AIT

Pirzan. A.M. 2008. Hubungan Keragaman Fitoplankton Dengan Kualitas Air di Pulau Baulung, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Biodiversitas Vi.9. N0.3. Hal 217-221.

Supono. 2008. Analisis Diatom Epipelic Sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Tambak Untuk Budidaya Udang. Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Pantai. Universitas Diponegoro Semarang. Thoha. H. 2007. Kelimpahan Plankton di Ekosistem Perairan Teluk Gilimanuk, Taman Nasional, Bali

Barat. Makara, Sains Vol. 11. No. 1. Hal. 44-48.

Yuliana. 2007. Struktur Komunitas dan Kelimpahan Fitoplankton Dalam Kaitannya Dengan Parameter Fisika-Kimia Perairan di Danau Laguna Ternate, Maluku Utara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Khairun. Jurnal Penelitian. Vol.14.No.1.Th.2007.

Isnansetyo A. & Kurniastuty. 1995. Teknik Kultur Phytoplankton dan Zooplankton. Pakan Alami Untuk Pembenihan Organisme Laut. Penerbit Kanisius. 116 Hal.