STRUKTUR KOMUNITAS PLANKTON DI PERAIRAN

CEKUNGAN KARST CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR,

JAWA BARAT

MUHAMAD RADIFA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Struktur Komunitas Plankton di Perairan Cekungan Karst Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

ABSTRAK

MUHAMAD RADIFA. Struktur Komunitas Plankton di Perairan Cekungan Karst Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dibimbing oleh NIKEN TUNJUNG MURTI PRATIWI dan INNA PUSPA AYU.

Perairan karst adalah perairan yang mengandung mineral yang bermanfaat bagi kehidupan plankton. Cekungan perairan karst Cileungsi dijadikan objek studi untuk melihat keterkaitan antara komunitas plankton dengan kualitas air. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai April 2015. Pengambilan contoh plankton dan air dilakukan tiga kali pada kedua stasiun dengan interval dua minggu. Komunitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi terdiri atas kelas Chlorophyceae (13 genera), Bacillariophyceae (11 genera), Cyanophyceae (9 genera), Euglenophyceae (3 genera), dan kelas Dinophyceae (1 genus). Komunitas zooplankton terdiri atas kelompok Rotifera (8 genera), Crustacea (7 genera), larva (2 genera), dan Protozoa (1 genus). Komponen nestedness ( rich) yang tinggi menunjukkan bahwa komposisi jenis plankton pada

lokalitas dengan diversitas rendah (Stasiun 2) tersusun atas jenis dari lokalitas dengan diversitas yang lebih tinggi (Stasiun 1). Kelimpahan fitoplankton di Stasiun 1 berkorelasi signifikan dengan alkalinitas, sedangkan pada Stasiun 2 tidak terdapat parameter kualitas air yang berkorelasi signifikan. Kelimpahan zooplankton pada Stasiun 1 tidak memiliki korelasi signifikan terhadap parameter kualitas air, sedangkan pada Stasiun 2 berkorelasi signifikan dengan kesadahan, DO, dan pH.

Kata kunci: diversitas, fitoplankton, karst Cileungsi, kualitas air, zooplankton

ABSTRACT

MUHAMAD RADIFA. Plankton Community Structure of Cileungsi Karst Sinkhole, Bogor, West Java. Supervised by NIKEN TUNJUNG MURTI PRATIWI and INNA PUSPA AYU.

The karst waters contain minerals that are beneficial to plankton. Karst sinkhole was studied for plankton community relation toward water quality. Research was conducted from February to April 2015. Sampling of plankton and water were conducted three times in two stations biweekly. Phytoplankton community in Cileungsi karst sinkhole consists of Chlorophyceae (12 genera), Bacillariophyceae (10 genera), Cyanophyceae (9 genera), Euglenophyceae (3 genera), and Dinophyceae (1 genus). Zooplankton community consist of Rotifers (8 genera), Crustacean (8 genera), larvae (2 genera), and Protozoan (1 genus). High value of nestedness component ( rich) showed that the species composition in

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

STRUKTUR KOMUNITAS PLANKTON DI PERAIRAN

CEKUNGAN KARST CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR,

JAWA BARAT

MUHAMAD RADIFA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul Struktur Komunitas Plankton di Perairan Cekungan Karst Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dapat diselesaikan. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan.

Pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis menyatakan terima kasih kepada:

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi mahasiswa S1 di MSP-IPB.

2. Direktorat jenderal pendidikan tinggi atas bantuan dana penelitian BOPTN skim Penelitian Unggulan dengan judul penelitian “Potensi Ekologis Serta Pemanfaatan Air Karst Sebagai Media Tumbuh Kaya Mineral bagi Mikrobiota Akuatik”.

3. Dr Ir Luky Adrianto, MSc selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama kegiatan perkuliahan di MSP-IPB.

4. Dr Ir Niken TM Pratiwi, MSi dan Inna Puspa Ayu, SPi, MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Dr Ir Enan Mulyana Adiwilaga selaku penguji luar komisi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi dan saran dalam penyempurnaan tulisan ini.

6. Keluarga (Bapak Puji Raharjo, Ibu Nina Kurniati, Rifki Fadilla) atas seluruh dukungan yang diberikan dalam penyelesaian studi di MSP-IPB. 7. Tim penelitian Karst Cileungsi (Agung, Ridho, Pedryn, Ida, Ka Dudi,

Ka Ais, Amir, Risma, dan Yunus) atas bantuannya selama penelitian. 8. Seluruh staf departemen MSP dan staf laboratorium biologi mikro (Ibu

Siti Nursiyamah), yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan penelitian.

9. Mba Dede, Ka Azizi, Mba Aliati, Ka Apri, dan Ka Reza atas saran dan masukan yang diberikan.

10.Aisya Intan Widya Satria yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan penelitian.

11.Teman-teman MSP 48 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima Kasih.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu 2

Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh 3

Metode Pengumpulan Data 3

Analisis Data 5

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Hasil 8

Pembahasan 18

KESIMPULAN 23

DAFTAR TABEL

1 Parameter kualitas air yang diukur (APHA, AWWA, WEF 2005) 4 2 Karakteristik perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun

pengamatan 8

3 Karakteristik fisika-kimia perairan cekungan karst Cileungsi pada

kedua stasiun pengamatan selama penelitian 9

4 Nilai indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) fitoplankton pada kedua stasiun di perairan

cekungan karst Cileungsi selama penelitian 13

5 Nilai indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) zooplankton pada kedua stasiun di perairan

cekungan karst Cileungsi selama penelitian 13

6 Diversitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

antarlokalitas (substasiun) 17

7 Diversitas zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

antarlokalitas (substasiun) 18

DAFTAR GAMBAR

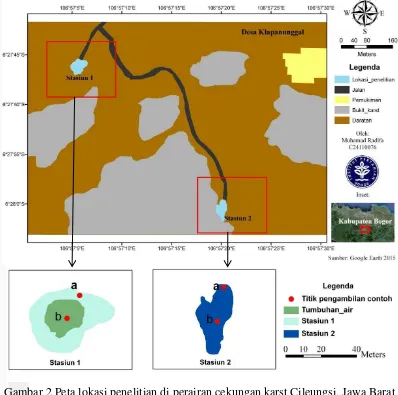

1 Diagram alir perumusan masalah struktur komunitas plankton di perairan cekungan karst Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2 2 Peta lokasi penelitian di perairan cekungan karst Cileungsi, Jawa

Barat 3

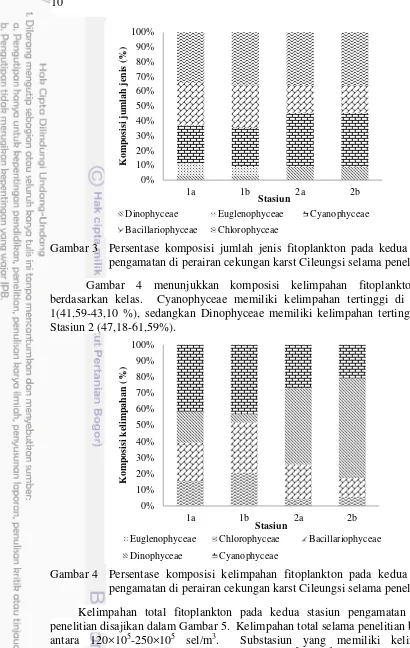

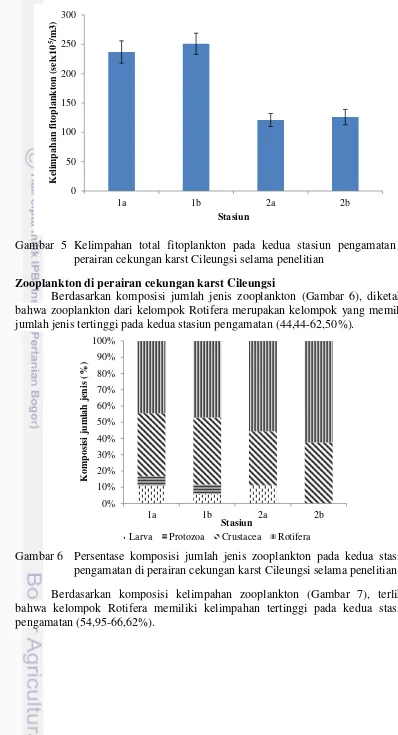

3 Persentase komposisi jumlah jenis fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 10 4 Persentase komposisi kelimpahan fitoplankton pada kedua stasiun

pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 10 5 Kelimpahan total fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan di

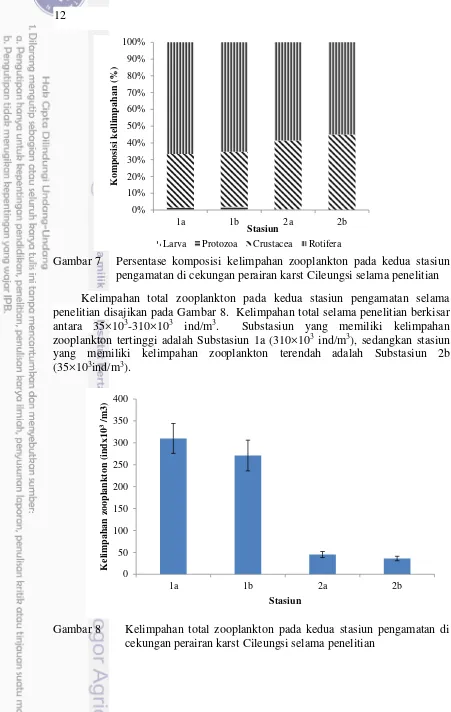

perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 11 6 Persentase komposisi jumlah jenis zooplankton pada kedua stasiun

pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 11 7 Persentase komposisi kelimpahan zooplankton pada kedua stasiun

pengamatan di cekungan perairan karst Cileungsi selama penelitian 12 8 Kelimpahan total zooplankton pada kedua stasiun pengamatan di

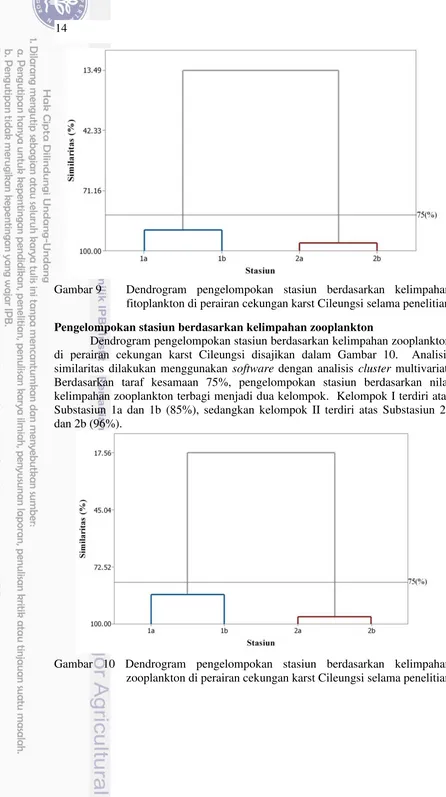

cekungan perairan karst Cileungsi selama penelitian 12 9 Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan

fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 14 10 Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan

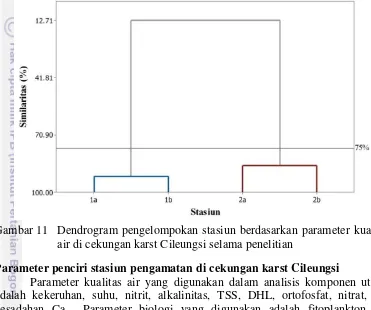

zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian 14 11 Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan parameter kualitas

air di cekungan karst Cileungsi selama penelitian 15 12 Kecenderungan parameter kualitas air dan kelimpahan plankton pada

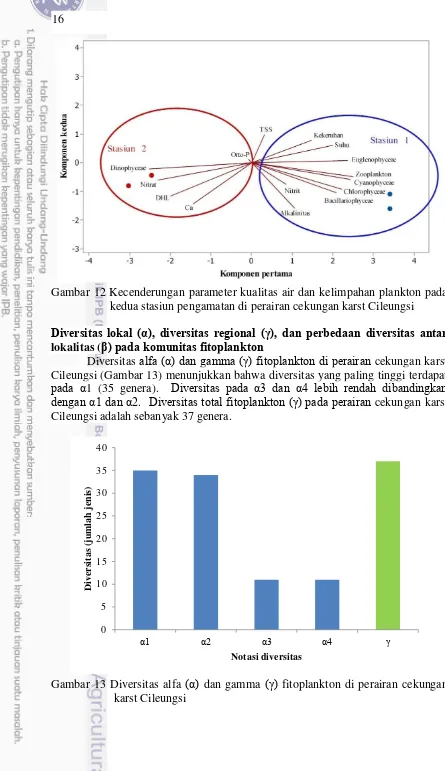

13 Diversitas alfa (α) dan gamma ( ) fitoplankton di perairan cekungan

karst Cileungsi 16

14 Diversitas alfa (α) dan gamma ( ) zooplankton di perairan cekungan

karst Cileungsi 17

DAFTAR LAMPIRAN

1 Dokumentasi lokasi penelitian (Stasiun 1 dan Stasiun 2) 25 2 Akar ciri dan korelasi parsial pada analisis komponen utama 25 3 Total kelimpahan fitoplankton (sel/m3) di perairan cekungan karst

Cileungsi pada kedua stasiun selama penelitian 26 4 Total kelimpahan zooplankton (ind/m3) di perairan cekungan karst

Cileungsi pada kedua stasiun selama penelitian 27 5 Perhitungan diversitas beta ( ) zooplankton di perairan cekungan

karst Cileungsi pada setiap lokalitas 28

6 Perhitungan diversitas beta ( ) fitoplankton di perairan cekungan

karst Cileungsi pada setiap lokalitas 28

7 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan

fitoplankton (Y) di Stasiun 1 28

8 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan

fitoplankton (Y) di Stasiun 2 29

9 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan

zooplankton (Y) di Stasiun 1 29

10 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan

zooplankton (Y) di Stasiun 2 30

11 Dokumentasi genus fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi yang diamati menggunakan mikroskop trinokuler Zeiss Primo Star dilengkapi perangkat lunak Axio Vision Rel 4.8 31 12 Dokumentasi genus zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kawasan karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya bukit atau lembah yang tersusun atas batuan karbonat, contohnya adalah kalsit, dolomit, basal dan granit. Ford dan William (1989) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut. Luas kawasan karst di Indonesia sekitar 15,4 juta hektar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya terletak di Jawa Barat (Maulana 2011). Terdapat beberapa kawasan karst yang terletak di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, yaitu karst Ciampea, Cibinong, Ciseeng, dan Cileungsi.

Karst Cileungsi merupakan salah satu kawasan karst yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan bahan baku industri. Proses penambangan di karst Cileungsi menyebabkan terbentuknya cekungan. Cekungan tersebut lambat laun terisi air oleh proses hidrologi yang terdapat di kawasan ini. Cekungan karst yang terisi air ini dapat menjadi habitat bagi berbagai macam mikroorganisme, contohnya plankton.

Plankton berpotensi hidup di kawasan karst, karena perairan karst mengandung berbagai mineral yang menunjang kelangsungan hidup organisme tersebut. Menurut Surono (2006), unsur kimia utama sedimen karst adalah kalsium, magnesium, dan karbon. Kation yang dikandung dalam jumlah sedikit adalah Fe, Mn, Zn. Anion utama adalah bikarbonat (HCO3-) dan karbonat (CO32-)

dengan anion lain berupa SO42-, OH, F-, dan Cl dalam jumlah yang relatif sedikit.

Karakteristik fisika-kimia perairan karst yang khas dapat berpotensi memunculkan komunitas plankton tertentu, karena kehidupan plankton sangat ditentukan oleh kondisi ekologisnya, terutama kualitas air. Potensi ekologis karst sebagai habitat bagi berbagai jenis biota, khususnya plankton masih belum banyak diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai struktur komunitas plankton dan kualitas fisika-kimia perairan cekungan karst Cileungsi yang mempengaruhinya.

Perumusan Masalah

Aktivitas penambangan kapur di kawasan karst Cileungsi, Jawa Barat menyebabkan terbentuknya beberapa cekungan. Hidrologi karst menyebabkan cekungan tersebut terisi air yang berasal dari air dalam tanah dan resapan dari air hujan. Ford dan William (1989) mengemukakan bahwa kawasan karst memiliki kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut. Larutnya mineral yang terkandung pada batuan di kawasan karst juga akan mempengaruhi kualitas fisika-kimia perairan tersebut.

2

mineral yang dapat mempengaruhi kehidupan plankton. Keterkaitan fisika-kimia perairan karst dengan komunitas plankton berpotensi memunculkan karakteristik yang khas pada komunitas plankton perairan karst Cileungsi. Perumusan masalah dalam penelitian ini disajikan dalam diagram alir pada Gambar 1.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur komunitas plankton dan keterkaitannya dengan fisika-kimia perairan di cekungan karst Cileungsi.

METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian terdiri atas penelitian lapang dan penelitian laboratorium. Penelitian lapang bertempat di Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan pada Bulan Februari sampai April 2015. Penelitian laboratorium dilakukan di Laboratorium Biologi Mikro 1 serta Laboratorium Fisika dan Kimia, Divisi Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Peta lokasi penelitian di daerah Cileungsi, Jawa Barat disajikan dalam Gambar 2.

- Hidrologi

3 Penentuan Lokasi Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh di perairan karst Cileungsi dilakukan pada dua stasiun yang masing-masing memiliki kondisi berbeda. Stasiun 1 merupakan perairan yang banyak terdapat tumbuhan air, sedangkan pada Stasiun 2 tidak terdapat tumbuhan air. Masing-masing stasiun terdiri atas dua Substasiun, yang dilambangkan dengan huruf a dan b. Lokasi pengambilan contoh disajikan dalam Gambar 2 dan Lampiran 1.

Gambar 2 Peta lokasi penelitian di perairan cekungan karst Cileungsi, Jawa Barat Metode Pengumpulan Data

4

contoh plankton. Contoh plankton disimpan dalam botol polietilen 100 mL, kemudian diawetkan dengan larutan Lugol 1% hingga menunjukkan warna teh gelap (APHA, AWWA, WEF 2005). Pengambilan contoh air dilakukan di permukaan perairan kemudian dimasukkan ke dalam botol polietilen 1 L dan disimpan didalam cool box.

Contoh plankton diamati dengan menggunakan mikroskop majemuk model Olympus CH-2 dengan perbesaran 10x10. Kelimpahan plankton dihitung menggunakan Sedgwick-Rafter Counting Cell (SRC) ukuran 50×20×1 mm3

(volume 1 mL). Acuan yang digunakan dalam identifikasi jenis plankton adalah Davis (1955), Prescott (1970), Belcher dan Erika (1978) Mizuno (1979), Pennak (1979).

Kelimpahan plankton

Kelimpahan plankton didefinisikan sebagai jumlah individu atau sel per satuan volume (m3). Jumlah individu atau sel dihitung dengan rumus yang

mengacu pada APHA, AWWA, WEF (2005) sebagai berikut.

N = n V × V AA

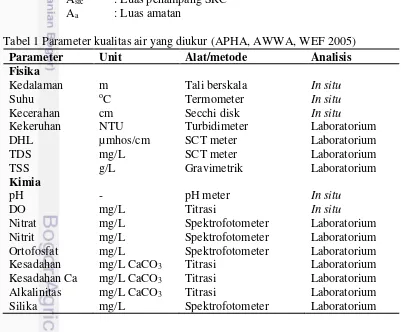

Tabel 1 Parameter kualitas air yang diukur (APHA, AWWA, WEF 2005)

Parameter Unit Alat/metode Analisis

Fisika

Kedalaman m Tali berskala In situ

Suhu oC Termometer In situ

Kecerahan cm Secchi disk In situ

Kekeruhan NTU Turbidimeter Laboratorium

DHL µmhos/cm SCT meter Laboratorium

TDS mg/L SCT meter Laboratorium

TSS g/L Gravimetrik Laboratorium

Kimia

pH - pH meter In situ

DO mg/L Titrasi In situ

Nitrat mg/L Spektrofotometer Laboratorium

Nitrit mg/L Spektrofotometer Laboratorium

Ortofosfat mg/L Spektrofotometer Laboratorium

Kesadahan mg/L CaCO3 Titrasi Laboratorium

Kesadahan Ca mg/L CaCO3 Titrasi Laboratorium

Alkalinitas mg/L CaCO3 Titrasi Laboratorium

5 Analisis Data

Berdasarkan nilai kelimpahan dan jenis plankton dilakukan penghitungan indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi dari komunitas plankton. Indeks yang diperoleh dapat menggambarkan biodiversitas dari komunitas plankton yang terdapat pada perairan cekungan karst Cileungsi. Tingkat similaritas antarstasiun pengamatan diperoleh dengan melakukan pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan plankton (indeks Bray-Curtis) dan parameter kualitas air (indeks Canberra).

Analisis komponen utama dilakukan untuk mengetahui kecenderungan plankton dan kualitas air yang mencirikan stasiun tertentu. Regresi linear berganda dilakukan untuk melihat karakteristik fisika-kimia perairan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelimpahan plankton. Berdasarkan kekayaan jenis plankton (richness) dari masing-masing stasiun pengamatan, dilakukan penentuan diversitas alfa (α), beta ( ), dan gamma ( ). Hal tersebut dilakukan untuk menggambarkan diversitas tiap Substasiun atau lokalitas (α), perbedaan antara lokalitas yang diperbandingkan ( ), dan diversitas total plankton yang terdapat di perairan karst Cileungsi ( ).

Indeks keanekaragaman (H’)

Indeks keanekaragaman biota dapat ditentukan dengan teori dari Shannon Wiener (H’) (Krebs 1999). Teori ini digunakan untuk melihat diversitas, khususnya keanekaragaman pada suatu komunitas. Persamaan indeks tersebut adalah sebagai berikut.

pi : Proporsi individu dari jenis ke-i terhadap keseluruhan populasi

s : Jumlah jenis

Indeks keseragaman (E)

6

Indeks keseragaman (E) memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai E yang tinggi menunjukkan keseragaman suatu populasi yang tinggi, artinya jumlah individu pada setiap jenis tidak jauh berbeda (Krebs 1999).

Indeks dominansi (C)

Nilai indeks dominansi (Odum 1971) digunakan untuk melihat ada atau tidaknya dominansi suatu genus tertentu dari suatu komunitas plankton. Nilai indeks dominansi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

C = ∑ menunjukkan bahwa tidak ada genus yang mendominasi dalam komunitas plankton. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menujukkan adanya genus yang mendominasi (Krebs 1999).

Indeks similaritas Bray-Curtis

Indeks similaritas Bray-Curtis digunakan untuk melihat similaritas antarstasiun pengamatan melalui data kelimpahan plankton. Indeks tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Krebs 1999).

B = ∑ |X − X | ∑ X + X=

keterangan:

B : Indeks similaritas Bray-Curtis

Xij,Yik : Nilai kelimpahan jenis-i pada tiap stasiun (j,k)

n : Jumlah jenis yang dibandingkan Indeks similaritas Canberra

Indeks similaritas Canberra dapat digunakan untuk melihat similaritas antarstasiun pengamatan melalui nilai fisika-kimia perairan. Pengelompokan berdasarkan karakteristik fisika-kimia perairan menggunakan indeks similaritas Canberra memiliki persamaan sebagai berikut (Krebs 1999).

C = 1n [∑ |X − X |X + X =

]

keterangan:

C : Indeks similaritas Canberra

Xij,Yik : Nilai fisika-kimia perairan pada tiap stasiun

7 Pengelompokan dilakukan dengan melihat similaritas antarstasiun. Setelah semua data diplotkan, akan terbentuk kelompok besar yang terdiri atas kelompok kecil dengan tingkat similaritas yang berbeda. Pengelompokan stasiun berdasarkan nilai kelimpahan plankton dan kualitas air dari kedua indeks tersebut disajikan dalam bentuk dendrogram.

Analisis komponen utama

Analisis komponen utama merupakan suatu analisis statistik untuk mengubah sebagian besar variabel asli yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya menjadi satu set variabel yang lebih sederhana dan saling bebas (Legendre dan Legendre 1998). Dalam penelitian ini, analisis komponen utama dilakukan untuk melihat kecenderungan plankton dan kualitas air yang mencirikan stasiun tertentu (Stasiun 1 dan 2), serta melihat korelasi antara parameter yang diamati. Analisis komponen utama dilakukan menggunakan software dengan analisis cluster multivariat . Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk grafik biplot.

Analisis keterkaitan antara kelimpahan plankton dan kualitas air

Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi dengan satu peubah tak bebas (Y) dengan lebih dari satu peubah bebas (X1, X2, X3, …, Xp). Peubah

tak bebas dalam penelitian ini adalah kelimpahan plankton, sedangkan peubah tak bebas adalah kualitas air. Nilai kelimpahan plankton dan kualitas air yang digunakan dalam regresi berganda ditransformasi terlebih dahulu kedalam bentuk logaritma natural (Krebs 1999). Hubungan antara peubah-peubah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan (Mattjik dan Sumertajaya 2006) sebagai berikut.

Yi = 0 + 1 X1i + 2 X2i+ 3 X3i +…. + p Xpi + εi

Bentuk hipotetis yang diuji adalah: H0 : 1 = 2= 3=…= p = 0

H1 : minimal terdapat satu p yang tidak sama dengan 0

Hipotesis nol ditolak jika nilai F-hitung > Fα(p,(n-p-1)) atau jika nilai peluang

nyata (p) kurang dari nilai taraf nyata (α). Jika hipotesis nol ditolak dapat diartikan bahwa setidaknya terdapat satu peubah bebas yang berpengaruh terhadap peubah tak bebas.

Diversitas lokal (α), diversitas regional ( ), dan perbedaan diversitas antar lokalitas ( )

Diversitas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kekayaan jenis (richness) dari plankton. Diversitas α adalah jumlah jenis yang terdapat pada suatu lokalitas (substasiun), diversitas merupakan perbedaan diversitas antara lokalitas yang diamati, dan diversitas merupakan diversitas total jenis yang terdapat pada ruang lingkup yang lebih luas (regional) (Anderson et al. 2011).

8

berupa nilai richness dari plankton pada setiap substasiun, sedangkan diversitas total ( ) berupa nilai richness dari keseluruhan stasiun yang diamati. Sementara, perbedaan diversitas total antarlokalitas ( ) diperoleh berdasarkan hasil penghitungan tertentu. Penentuan perbedaan diversitas total antarlokalitas dapat dilakukan dengan rumus penghitungan Jaccard yang memiliki dua komponen, yaitu -3 dan rich. Komponen -3 adalah perbedaan proporsi diversitas

antarlokalitas (nestedness), sedangkan rich adalah pergantian jenis antarlokalitas

yang diperbandingkan (turnover) (Carvalho et al. 2012). Berikut adalah rumus

cc : Perbedaan diversitas total antarlokalitas -3 : Pergantian jenis antarlokalitas (turnover)

rich : Perbedaan proporsi diversitas antarlokalitas (nestedness)

a : Jumlah jenis yang dapat ditemukan pada kedua lokalitas b : Jumlah jenis yang hanya ditemukan pada lokalitas 1 c : Jumlah jenis yang hanya ditemukan pada lokalitas 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik perairan cekungan karst Cileungsi

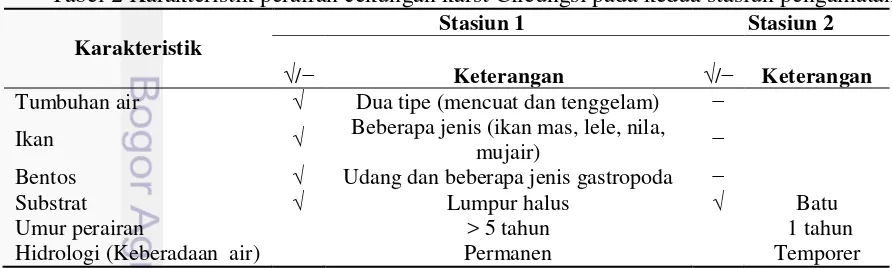

Karakteristik perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun pengamatan selama penelitian disajikan dalam Tabel 2. Terlihat bahwa kondisi Stasiun 1 yang jauh lebih lama terbentuk memiliki kondisi yang lebih kompleks dibandingkan Stasiun 2, dilihat dari biota penyusun komunitas di dalamnya.

Tabel 2 Karakteristik perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun pengamatan

Karakteristik

Stasiun 1 Stasiun 2

√/− Keterangan √/− Keterangan

Tumbuhan air √ Dua tipe (mencuat dan tenggelam) −

Ikan √ Beberapa jenis (ikan mas, lele, nila,

mujair) −

Bentos √ Udang dan beberapa jenis gastropoda −

Substrat √ Lumpur halus √ Batu

Umur perairan > 5 tahun 1 tahun

Hidrologi (Keberadaan air) Permanen Temporer

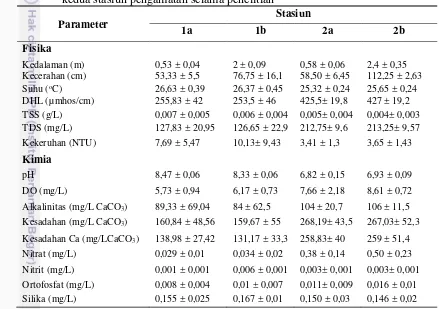

9 Karakteristik fisika-kimia perairan cekungan karst Cileungsi

Beberapa parameter fisika-kimia perairan pada Stasiun 1 memiliki perbedaan dengan Stasiun 2 (Tabel 3). Nilai DHL, TDS, kesadahan total, kesadahan Ca, nitrat, dan ortofosfat pada Stasiun 1 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Stasiun 2. Parameter alkalinitas, kesadahan total, kesadahan Ca, TDS, dan DHL merupakan parameter penciri dari perairan karst. Nilai dari parameter tersebut tergolong lebih tinggi dibandingkan perairan tawar alami lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh proses pelarutan senyawa dalam batuan karbonat oleh air dan karbondioksida.

Tabel 3 Karakteristik fisika-kimia perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun pengamatan selama penelitian

Parameter

Stasiun

1a 1b 2a 2b

Fisika

Kedalaman (m) 0,53 ± 0,04 2 ± 0,09 0,58 ± 0,06 2,4 ± 0,35

Kecerahan (cm) 53,33 ± 5,5 76,75 ± 16,1 58,50 ± 6,45 112,25 ± 2,63 Suhu (oC) 26,63 ± 0,39 26,37 ± 0,45 25,32 ± 0,24 25,65 ± 0,24

DHL (µmhos/cm) 255,83 ± 42 253,5 ± 46 425,5± 19,8 427 ± 19,2

TSS (g/L) 0,007 ± 0,005 0,006 ± 0,004 0,005± 0,004 0,004± 0,003 TDS (mg/L) 127,83 ± 20,95 126,65 ± 22,9 212,75± 9,6 213,25± 9,57 Kekeruhan (NTU) 7,69 ± 5,47 10,13± 9,43 3,41 ± 1,3 3,65 ± 1,43

Kimia

pH 8,47 ± 0,06 8,33 ± 0,06 6,82 ± 0,15 6,93 ± 0,09

DO (mg/L) 5,73 ± 0,94 6,17 ± 0,73 7,66 ± 2,18 8,61 ± 0,72

Alkalinitas (mg/L CaCO3) 89,33 ± 69,04 84 ± 62,5 104 ± 20,7 106 ± 11,5

Kesadahan (mg/L CaCO3) 160,84 ± 48,56 159,67 ± 55 268,19± 43,5 267,03± 52,3

Kesadahan Ca (mg/LCaCO3) 138,98 ± 27,42 131,17 ± 33,3 258,83± 40 259 ± 51,4

Nitrat (mg/L) 0,029 ± 0,01 0,034 ± 0,02 0,38 ± 0,14 0,50 ± 0,23

Nitrit (mg/L) 0,001 ± 0,001 0,006 ± 0,001 0,003± 0,001 0,003± 0,001 Ortofosfat (mg/L) 0,008 ± 0,004 0,01 ± 0,007 0,011± 0,009 0,016 ± 0,01 Silika (mg/L) 0,155 ± 0,025 0,167 ± 0,01 0,150 ± 0,03 0,146 ± 0,02

Fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

10

Gambar 3 Persentase komposisi jumlah jenis fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian Gambar 4 menunjukkan komposisi kelimpahan fitoplankton (%) berdasarkan kelas. Cyanophyceae memiliki kelimpahan tertinggi di Stasiun 1(41,59-43,10 %), sedangkan Dinophyceae memiliki kelimpahan tertinggi pada Stasiun 2 (47,18-61,59%).

Gambar 4 Persentase komposisi kelimpahan fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian Kelimpahan total fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan selama penelitian disajikan dalam Gambar 5. Kelimpahan total selama penelitian berkisar antara 120×105-250×105 sel/m3. Substasiun yang memiliki kelimpahan fitoplankton tertinggi adalah subtasiun 1b (250×105 sel/m3), sedangkan substasiun yang memiliki kelimpahan fitoplankton terendah adalah Substasiun 2a (120×105

11

Gambar 5 Kelimpahan total fitoplankton pada kedua stasiun pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian

Zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

Berdasarkan komposisi jumlah jenis zooplankton (Gambar 6), diketahui bahwa zooplankton dari kelompok Rotifera merupakan kelompok yang memiliki jumlah jenis tertinggi pada kedua stasiun pengamatan (44,44-62,50%).

12

Gambar 7 Persentase komposisi kelimpahan zooplankton pada kedua stasiun pengamatan di cekungan perairan karst Cileungsi selama penelitian Kelimpahan total zooplankton pada kedua stasiun pengamatan selama penelitian disajikan pada Gambar 8. Kelimpahan total selama penelitian berkisar antara 35×103-310×103 ind/m3. Substasiun yang memiliki kelimpahan zooplankton tertinggi adalah Substasiun 1a (310×103 ind/m3), sedangkan stasiun

yang memiliki kelimpahan zooplankton terendah adalah Substasiun 2b (35×103ind/m3).

Gambar 8 Kelimpahan total zooplankton pada kedua stasiun pengamatan di cekungan perairan karst Cileungsi selama penelitian

13 Struktur komunitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

Indeks keanekaragaman (H’), keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) fitoplankton di perairan Cekungan karst Cileungsi disajikan dalam Tabel 4, yang masing-masing berkisar antara 0,93-2,38; 0,42-0,68; dan 0,17-0,56. Stasiun 2 memiliki indeks dominansi (C) yang relatif lebih tinggi dibandingkan Stasiun 1. Indeks keanekaragaman (H’) pada Stasiun 1 relatif lebih tinggi dibandingkan Stasiun 2.

Tabel 4 Nilai indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) fitoplankton pada kedua stasiun di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian

Indeks Stasiun

1a 1b 2a 2b

Indeks Keanekaragaman (H’) 1,67-2,28 1,91-2,38 1,27-1,54 0,93-1,37

Indeks Keseragaman (E) 0,51-0,66 0,56-0,68 0,6-0,65 0,42-0,57

Indeks Dominansi (C) 0,17-0,33 0,16-0,26 0,23-0,41 0,4-0,56

Struktur komunitas zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

Indeks keanekaragaman (H’), keseragaman (E), dan indeks dominansi (C) zooplankton di perairan Cekungan karst Cileungsi disajikan dalam Tabel 5, yang masing-masing berkisar antara 0,83-1,62; 0,43-0,70; dan 0,11-0,48. Indeks keanekaragaman (H’) pada Stasiun 1 relatif lebih tinggi dibandingkan Stasiun 2. Tabel 5 Nilai indeks keanekaragaman (H’), indeks keseragaman (E), dan indeks

dominansi (C) zooplankton pada kedua stasiun di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian

Indeks Stasiun

1a 1b 2a 2b

Indeks Keanekaragaman (H’) 1,46-1,62 1,45-1,59 0,83-1,28 0,86-1,02

Indeks Keseragaman (E) 0,55-0,68 0,56-0,7 0,43-0,79 0,48-0,69

Indeks Dominansi (C) 0,23-0,28 0,26-0,31 0,11-0,36 0,11-0,48

Pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan fitoplankton

14

Gambar 9 Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi selama penelitian Pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan zooplankton

Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi disajikan dalam Gambar 10. Analisis similaritas dilakukan menggunakan software dengan analisis cluster multivariat. Berdasarkan taraf kesamaan 75%, pengelompokan stasiun berdasarkan nilai kelimpahan zooplankton terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok I terdiri atas Substasiun 1a dan 1b (85%), sedangkan kelompok II terdiri atas Substasiun 2a dan 2b (96%).

15

Pengelompokan stasiun berdasarkan nilai fisika-kimia perairan

Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan karakteristik fisika-kimia perairan cekungan karst Cileungsi disajikan dalam Gambar 11. Analisis similaritas dilakukan menggunakan software dengan analisis cluster multivariat. Berdasarkan taraf similaritas 75%, pengelompokan stasiun berdasarkan nilai fisika-kimia perairan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok I terdiri atas Substasiun 1a dan 1b (91%), sedangkan kelompok II terdiri atas Substasiun 2a dan 2b (86%).

Gambar 11 Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan parameter kualitas air di cekungan karst Cileungsi selama penelitian

Parameter penciri stasiun pengamatan di cekungan karst Cileungsi

Parameter kualitas air yang digunakan dalam analisis komponen utama adalah kekeruhan, suhu, nitrit, alkalinitas, TSS, DHL, ortofosfat, nitrat, dan kesadahan Ca. Parameter biologi yang digunakan adalah fitoplankton dan zooplankton. Keberadaan fitoplankton diklasifikasikan menurut kelas, yaitu Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, dan Euglenophyceae. Terhadap zooplankton, tidak dilakukan klasifikasi menurut kelompok, dikarenakan seluruh kelompok pada komunitas zooplankton lebih mencirikan Stasiun 1.

16

Gambar 12 Kecenderungan parameter kualitas air dan kelimpahan plankton pada kedua stasiun pengamatan di perairan cekungan karst Cileungsi

Diversitas lokal (α), diversitas regional ( ), dan perbedaan diversitas antar lokalitas ( ) pada komunitas fitoplankton

Diversitas alfa (α) dan gamma ( ) fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi (Gambar 13) menunjukkan bahwa diversitas yang paling tinggi terdapat pada α1 (35 genera). Diversitas pada αγ dan α4 lebih rendah dibandingkan dengan α1 dan αβ. Diversitas total fitoplankton ( ) pada perairan cekungan karst Cileungsi adalah sebanyak 37 genera.

Gambar 13 Diversitas alfa (α) dan gamma ( ) fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

0 5 10 15 20 25 30 35 40

α1 αβ αγ α4

Div

er

sit

a

s

(j

um

la

h

jenis

)

17

Tabel 6 menunjukkan diversitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi antar lokalitas (Substasiun). Terlihat bahwa perbedaan diversitas total ( cc) yang tertinggi terdapat pada α1 dan αγ serta α1 dan α4. Nilai -3 atau

turnover relatif rendah pada seluruh lokalitas yang diperbandingkan. Nilai rich

yang paling tinggi terdapat pada α1 dan αγ, serta α1 dan α4.

Tabel 6 Diversitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi antarlokalitas (substasiun) lokalitas ( ) pada komunitas zooplankton

Diversitas alfa (α), beta ( ), dan gamma ( ) zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi ditunjukkan pada Gambar 14. Tampak bahwa diversitas yang paling tinggi terdapat pada α1 (18 genera). Diversitas pada αγ dan α4 lebih rendah dibandingkan dengan α1 dan αβ. Diversitas total zooplankton ( ) pada perairan cekungan karst Cileungsi adalah sebanyak 19 genera.

Gambar 14 Diversitas alfa (α) dan gamma ( ) zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi

18

Tabel 7 Diversitas zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi antarlokalitas (substasiun) (limestone, dolomite, marble) atau batuan evaporit (gypsum, anhydrite, rock salt) dan memiliki sistem drainase yang baik. Kawasan karst memiliki akifer bawah tanah yang mengandung sumber daya air yang melimpah. Kawasan karst juga dianggap konservatif dikarenakan pengaruh dari runoff yang minim (Taminskas et al. 2006).

Perairan karst Cileungsi termasuk kategori cekungan, karena memiliki area yang tidak terlalu luas. Cekungan dan danau pada kawasan karst memiliki peran yang besar dalam pergantian air. Beberapa cekungan di karst dapat kering atau dipenuhi oleh air, tergantung pada musim. Cekungan tersebut dapat dipenuhi oleh air ketika musim hujan. Cekungan di kawasan karst dapat menjadi permanen ketika dasar cekungan mencapai aliran air di bawah tanah, tetapi cekungan permanen tersebut dapat rusak oleh sedimentasi yang disebabkan erosi, sehingga cekungan menjadi kering atau jarang terisi oleh air (Taminskas et al. 2006).

Terdapat dua cekungan perairan di kawasan karst Cileungsi yang dijadikan sebagai stasiun pengamatan dalam penelitian. Visualisasi lokasi penelitian disajikan dalam Lampiran 1. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kedua cekungan tersebut memiliki karakteristik perairan yang berbeda (Tabel 2). Kedua stasiun tersebut dikelompokkan berdasarkan kelimpahan plankton dan nilai fisika-kimia perairan dengan menggunakan analisis indeks similaritas Bray-Curtis dan Canberra.

Pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan fitoplankton, zooplankton, dan parameter kualitas air di perairan cekungan karst Cileungsi menunjukkan pola yang seragam (Gambar 9, 10, dan 11). Dendrogram tersebut terbentuk berdasarkan taraf kesamaan 75%, baik pada pengelompokan stasiun berdasarkan kelimpahan fitoplankton, zooplankton, dan parameter kualitas air. Substasiun 1a dan 1b mengelompok pada Stasiun 1, sedangkan Substasiun 2a dan 2b mengelompok pada Stasiun 2. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kedua stasiun pengamatan dilihat dari kelimpahan plankton dan kualitas air. Berdasarkan komposisi kelimpahan fitoplankton pada Stasiun 1, kelas yang memiliki kelimpahan tertinggi adalah Cyanophyceae. Oscillatoria sp. merupakan genus dari kelas Cyanophyceae yang memiliki kelimpahan cukup tinggi, yaitu sebesar 8 236 434 sel/m3 (Lampiran 3). Kelimpahan dari kelas Cyanophyceae

19 yang pesat pada perairan yang sadah (Davis 1955). Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa nilai kesadahan perairan cekungan karst Cileungsi lebih dari 159 mg/L CaCO3. Perairan dengan nilai kesadahan lebih dari 150 mg/L CaCO3

digolongkan ke dalam perairan sadah (hardwater) (Peavy et al. 1985). Cyanophyceae juga umum ditemukan melimpah di beberapa perairan karst yang pernah diteliti (Taminskas et al. 2006).

Komposisi jenis fitoplankton yang tertinggi di perairan cekungan karst Cileungsi berasal dari kelas Chlorophyceae. Hal ini sejalan dengan penelitian Zulfia dan Puspasari (2013) serta Wijaya dan Hariyati (2009) yang menyatakan bahwa fitoplankton yang umumnya memiliki kekayaan jenis tinggi di perairan tawar berasal dari kelas Chlorophyceae. Perairan karst juga dapat dicirikan oleh kekayaan jenis fitoplankton yang tinggi dari kelas Chlorophyceae (Taminskas et al. 2006).

Kelas Bacillariophyceae juga memiliki kelimpahan dan jumlah jenis yang cukup tinggi pada kedua stasiun pengamatan, meskipun silika yang terdapat di kedua stasiun tidak terlalu besar nilainya. Nilai silika yang diperoleh pada kedua stasiun pengamatan cukup rendah karena kelas Bacillariophyceae dapat memanfaatkan silika sebagai nutrien untuk proses pembentukan dinding sel (frustule). Sejumlah nilai silika dibutuhkan oleh fitoplankton, terutama kelas Bacillariophyceae dalam sintesis protein dan pembentukan dinding sel. Pemanfaatan silika terlarut oleh plankton perairan tawar menyebabkan nilai silika mengalami penurunan menjadi sangat rendah, bahkan di bawah deteksi limit (Pal dan Choudhury 2014).

Komposisi kelimpahan fitoplankton yang tertinggi pada Stasiun 2 berasal dari kelas Dinophyceae, yaitu genus Peridinium sp. Wu and Chou (1998) menyatakan bahwa Dinophyceae adalah fitoplankton yang seringkali memiliki kelimpahan yang sangat tinggi di perairan tawar. Penelitian Zulfia dan Puspasari (2013) juga menunjukkan bahwa kelas Dinophyceae memiliki kelimpahan yang tinggi dibandingkan kelas lainnya walaupun hanya terdiri atas satu genus, yaitu Peridinium sp. Penyebab melimpahnya Peridinium sp. diduga juga disebabkan oleh tingginya nilai nitrat pada stasiun tersebut (>0,3 mg/L). Konsentrasi yang lebih dari 0,2 mg/L dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi atau pengayaan perairan, yang selanjutnya berpotensi memicu pertumbuhan alga secara pesat (Davis dan Cornwell 1991).

Kelimpahan total Peridinium sp. pada Stasiun 2 lebih tinggi dibandingkan dengan Stasiun 1, tetapi kelimpahan kelas lain seperti Cyanophyceae dan Chlorophyceae cenderung rendah pada Stasiun 2. Berman dan Dubinsky (1985) mengemukakan bahwa Dinophyceae dapat berkompetisi dengan plankton lain dari kelas Cyanophyceae dan Chlorophyceae, dalam memanfaatkan nutrien di perairan. Pertumbuhan yang pesat dari Peridinium sp. juga erat kaitanya dengan konsentrasi Ca (Wu and Chou 1998).

20

terpenuhi. Organisme tersebut dapat memanfaatkan sumber mineral berupa kalsium dalam pembentukan dinding sel (theca).

Indeks keanekaragaman (H’) fitoplankton di Stasiun 2 cenderung lebih rendah dibandingkan Stasiun 1. Indeks dominansi (C) pada Stasiun 2 lebih tinggi dibandingkan Stasiun 1. Hal tersebut disebabkan oleh kekayaan jenis fitoplankton yang rendah dan penyebaran yang kurang merata pada Stasiun 2. Selain itu, terdapat genus Peridinium sp. yang cukup dominan pada Stasiun 2. Didukung juga dengan analisis komponen utama yang menunjukkan bahwa sebagian besar kelas fitoplankton lebih cenderung mencirikan Stasiun 1, hanya kelas Dinophyceae yang terlihat lebih mencirikan Stasiun 2. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor fisika-kimia perairan, seperti nilai kesadahan Ca, nitrat, dan kesadahan total yang menyebabkan kelas Dinophyceae memiliki kelimpahan yang tinggi.

Indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi komunitas zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi (Tabel 5) menunjukkan kisaran dengan nilai yang tidak terlalu bervariasi. Indeks dominansi komunitas zooplankton perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun cenderung rendah (<0,5) ,dikarenakan tidak ada genus zooplankton yang sangat dominan di kedua stasiun.

Zooplankton memiliki peran yang penting dalam ekosistem perairan, yaitu dalam memanfaatkan organisme autotrof dan menjadi sumber makanan bagi organisme dalam tingkat trofik yang lebih tinggi. Selain itu, zooplankton juga dapat menjadi indikator status trofik dari suatu perairan (Thakur et al. 2013). Berdasarkan komposisi jumlah jenis dan komposisi kelimpahan zooplankton, kelompok Rotifera memiliki komposisi tertinggi dibandingkan kelompok lainnya. Penelitian Thakur et al. (2013) menyatakan bahwa, zooplankton dari kelompok Rotifera dapat bertahan dalam berbagai kondisi perairan, bahkan yang cenderung eutrofik. Rotifera dapat bertahan hidup dan beradaptasi lebih baik dibandingkan kelompok plankton lainnya (Das et al. 1996). Zooplankton yang ditemukan di perairan cekungan karst Cileungsi lebih banyak didominasi oleh genus Polyarthra sp. dan Keratella sp. (Lampiran 4). Penelitian Kelley et al. (2000) di perairan karst juga memperoleh hasil bahwa komunitas zooplankton yang memiliki kelimpahan cukup tinggi berasal dari genus Keratella sp. dan Polyarthra sp. yang keduanya termasuk ke dalam kelompok Rotifera.

Nilai diversitas lokal (α), turnover ( -3), dan diversitas gamma ( ) di

perairan cekungan karst Cileungsi relatif rendah (Lampiran 5 dan 6). Hal tersebut menunjukkan bahwa, meskipun dilihat dalam lingkup keseluruhan stasiun pengamatan (regional), kedua stasiun yang diamati memiliki komposisi jenis plankton yang tidak jauh berbeda, dan kecil kemungkinan terjadi pergantian jenis (turnover).

21 bervariasi di setiap perairan, tergantung dari umur perairan, morfometri, dan faktor lokasional lainnya.

Nilai diversitas beta total ( cc) fitoplankton dan zooplankton di Stasiun 1

dan 2 relatif tinggi, sedangkan nilai -3 atau turnoverrelatif rendah pada kedua

stasiun yang diperbandingkan. Nilai cc yang tinggi antarlokalitas pada perairan

cekungan karst Cileungsi lebih disebabkan oleh komponen rich yang memiliki

nilai tinggi. Menurut Almeida-Neto et al. (2012), perbedaan diversitas total ( cc)

yang tinggi dapat disebabkan oleh pergantian jenis antar lokalitas (turnover), atau karena faktor kekayaan jenis pada lokalitas yang diperbandingkan ( rich atau

nestedness). Jika perbedaan diversitas total ( cc) lebih ditentukan oleh komponen

nestedness ( rich), maka jenis pada lokalitas yang memiliki diversitas rendah

tersusun atas jenis dari lokalitas yang memiliki diversitas lebih tinggi.

Regresi berganda digunakan untuk melihat karakteristik fisika-kimia perairan berpengaruh nyata terhadap kelimpahan fitoplankton dan zooplankton di kedua stasiun pengamatan. Regresi berganda pada Stasiun 1 menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh alkalinitas (X1), nitrat (X2), ortofosfat

(X3), nitrit (X4), pH (X5), dan kekeruhan (X6) (R2 = 89%). Persamaan regresi

yang diperoleh adalah lnY= -1,44+0,75 lnX1**+3,87 lnX2+8,31 lnX3-4,74

lnX4+6,89 lnX5-0,27 lnX6 (**: korelasi signifikan pada α=0,05; Lampiran 7).

Alkalinitas, nitrat, ortofosfat, dan pH berkorelasi positif dengan kelimpahan fitoplankton, sedangkan nitrit dan kekeruhan berkorelasi negatif terhadap kelimpahan fitoplankton. Alkalinitas terlihat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelimpahan fitoplankton. Menurut Jeffries dan Mills (1996), ion penyusun utama alkalinitas di perairan tawar adalah ion karbonat dan bikarbonat. Proses fotosintesis di perairan dapat memanfaatkan ion karbonat dan bikarbonat sebagai sumber karbon. Oleh karena itu kelimpahan fitoplankton pada Stasiun 1 dapat mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai alkalinitas.

Hasil regresi berganda pada Stasiun 2 menunjukkan bahwa kelimpahan fitoplankton dipengaruhi oleh alkalinitas (X1), nitrat (X2), ortofosfat(X3), nitrit

(X4), pH (X5), dan kekeruhan (X6) (R2 = 38%). Persamaan regresi yang diperoleh

adalah lnY= 25,78-0,06 lnX1+0,88 lnX2+13,91 lnX3-32,83 lnX4-4,57 lnX5-0,08

lnX6 (Lampiran 8). Parameter nitrat, dan, ortofosfat berkorelasi positif dengan

kelimpahan fitoplankton, sedangkan alkalinitas, nitrit, pH dan kekeruhan berkorelasi negatif terhadap kelimpahan fitoplankton. Hasil regresi tersebut diduga menunjukkan bahwa keberadaan nutrien dan mineral yang tinggi pada Stasiun 2 tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh fitoplankton. Kondisi hidrologi (keberadaan air) pada Stasiun 2 yang tidak permanen atau temporer juga dapat mempengaruhi keberadaan nutrien dan mineral terlarut yang dimanfaatkan oleh komunitas fitoplankton pada perairan tersebut, sehingga menyebabkan pertumbuhan fitoplankton menjadi tidak optimal.

Berdasarkan hasil regresi berganda terhadap kelimpahan zooplankton di Stasiun 1, terlihat bahwa kelimpahan zooplankton dipengaruhi oleh alkalinitas (X1), DHL (X2), kesadahan total (X3), DO (X4), pH (X5), dan suhu (X6) (R2 =

81%). Persamaan regresi yang diperoleh adalah lnY= -4,95-0,40 lnX1+2,89 lnX2

+0,61 lnX3-0,27 lnX4+9,12 lnX5-5,98 lnX6 (Lampiran 9). Parameter DHL,

22

Berdasarkan persamaan regresi pada Stasiun 1, tidak terdapat parameter kualitas air yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelimpahan zooplankton., meskipun nilai determinasi atau keterwakilan kondisi di alam dengan contoh yang diambil relatif tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan nilai parameter fisika dan kimia perairan berupa mineral dan nutrien yang kurang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan zooplankton, ataupun zooplankton lebih dipengaruhi oleh parameter fisika, kimia, dan biologi yang tidak terukur dalam penelitian ini.

Hasil regresi berganda pada Stasiun 2 menunjukkan bahwa kelimpahan zooplankton dipengaruhi oleh alkalinitas (X1), DHL (X2), kesadahan total (X3),

DO (X4), pH (X5), dan suhu (X6) (R2 = 99%). Persamaan regresi yang diperoleh

adalah ln Y= -47,65+3,60 lnX1+4,34 lnX2-3,02 lnX3*-2,12 lnX4*-38,16

lnX5*+35,22 lnX6 (*: korelasi signifikan pada α=0,2; Lampiran 10). Parameter

alkalinitas, DHL, dan suhu berkorelasi positif dengan kelimpahan zooplankton, sedangkan kesadahan total, DO, dan pH berkorelasi negatif dengan kelimpahan zooplankton.

Zooplankton pada Stasiun 2 berkorelasi siginifikan dengan parameter kesadahan total, pH, dan suhu, tetapi hubungan korelasinya negatif. Keberadaan komunitas zooplankton di perairan karst dapat dipengaruhi oleh konsentrasi ion penyusun utama kesadahan di perairan, seperti kalsium. Jika terdapat nilai yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari parameter tersebut, maka kehidupan organisme tersebut dapat terhambat (Ivanova dan Kazantseva 2006). Diduga keberadaan kalsium yang cukup dinggi di Stasiun 2 menyebabkan pertumbuhan zooplankton menjadi kurang optimal. Menurut penelitian Ivanova dan Kazantseva (2006), salah satu variabel lingkungan yang dapat mempengaruhi diversitas dari komunitas zooplankton di perairan karst adalah nilai pH. Penurunan nilai oksigen juga dapat menyebabkan metabolisme dari zooplankton terhambat, oksigen terlarut dapat dimanfaatkan oleh organisme akuatik, seperti zooplankton dalam proses respirasi dan metabolisme (Boyd 1988).

Bentang alam karst umumnya dipandang sebagai kawasan yang sulit dikembangkan dari sisi ekologis. Kawasan karst Cileungsi khususnya, sampai saat ini hanya dimanfaatkan sebagai sumber penambangan untuk bahan baku industri. Potensi kawasan karst yang memiliki batuan dengan kandungan mineral tinggi dapat menjadi keunikan tersendiri bagi berbagai kepentingan pengelolaan sumber daya perairan jika dilihat dari sisi ekologis.

23

KESIMPULAN

Komunitas fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi terdiri atas kelas Chlorophyceae (13 genera), Bacillariophyceae (11 genera), Cyanophyceae (9 genera), Euglenophyceae (3 genera), dan Dinophyceae (1 genus). Komunitas zooplankton terdiri atas kelompok Rotifera (8 genera), Crustacea (7 genera), larva (2 genera), dan Protozoa (1 genus). Nilai komponen rich (nestedness) yang tinggi

menunjukkan bahwa komposisi jenis plankton pada lokalitas dengan diversitas rendah (Stasiun 2), tersusun atas jenis dari lokalitas dengan diversitas yang lebih tinggi (Stasiun 1). Kelimpahan fitoplankton di Stasiun 1 berkorelasi signifikan dengan alkalinitas, sedangkan pada Stasiun 2 tidak terdapat parameter kualitas air yang berkorelasi signifikan. Kelimpahan zooplankton pada Stasiun 1 tidak memiliki korelasi signifikan terhadap parameter kualitas air, sedangkan pada Stasiun 2 berkorelasi signifikan dengan kesadahan, DO, dan pH.

DAFTAR PUSTAKA

Almeida-Neto M, Guimarães P, Guimarães-Junior PR, Loyola RD, Ulrich W. 2008. A consistent metric for nestedness analysis in ecological systems: reconciling concept and quantification. Oikos, vol. 117, p. 1227-1239.

Anderson MJ, Crist TO, Chase JM, Vellend M, Inouye BD, Freestone AL, wastewater. 22nd ed. Washington. American Public Health Association. 1360 pp.

Belcher H, Erica S. 1978. A Beginner’s Guide to Freshwater Algae. Culture Centre of Algae and Protozoa. Cambridge.

Berman T, Dubinsky Z. 1985. The autecology of Peridinium cinctum fa. Westii from lake Kinneret. Verh. Internat. Verrein. Limnology 22: 2850-2854.

Boyd CE. 1988. Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Fourth printing. Auburn University of Ahricultural Experiment Station, Alabama, USA. 359 p. Carvalho JC, Cardoso P, Gomes P. 2012. Determining the relative roles of species

replacement and species richness differences in generating beta-diversity patterns. Global ecology and biogeography, vol. 21, no. 7, p. 760-771.

Das PK, Michael RG, Gupta A. 1996. Zooplankton community in Lake Tasek, a tectonic lake in Garo Hills, India. Tropical ecology, 32(2), 257-263.

Davis CC. 1955. The Marine and Freshwater Plankton. Michigan State University Press. USA. 562p.

24

Ford D, Williams P. 1989. Karst Geomorphology and Hydrology. Chapman and Hall, London.

Jeffries M, Mills D. 1996. Freshwater Ecology, Principles, and Applications. John Wiley and Sons, Chichester, UK.285 p.

Krebs CJ. 1999. Ecological methodology. Menlo Park, California: Benjamin/Cummings.

Kelley R, Jack J, Fant M. 2000. A survey of physiocemical characteristics and the zooplankton communities in an ephemeral karst lake. Aquatic ecology 34: 77-89.

Legendre P, Legendre L. 1998. Numerical Ecology. Amsterdam: Elsevier Science BV.

Mattjik AA, I Made Sumertajaya. 2006. Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab. IPB Press. Bogor.

Maulana YC. 2011. Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Karst Citatah.Vol. III No.2 (114).

Mizuno. 1979. Illustration of the Freshwater Plankton of Japan. Hoikusha Publishing co ltd. Osaka, Japan.

Odum E. 1971. Fundamental of ecology. WB. Saunders Company. London. 697 p. Pal R and Choudhury AK. 2014. An Introduction to Phytoplanktons: Diversity

and Ecology. Springer.

Peavy HS, Rowe DR, Tchnobanoglous. 1985. Environmental Engineering. McGraw-Hill International Editions, Singapore. 699 p.

Pennak RW. 1979. Freshwater Invertebrate of the United States. A Willey-Interscience Publication John Willey and Sons, Inc. New York.

Prescott GW. 1970. The Fresh Water Algae. Dubuque, Iowa. WMC Brown Company Publisher.

Surono. 2006. Petrologi batuan karbonat pembentuk karst. Manajemen Bioregional Jabodetabek. Karst, Masalah, dan Pemecahannya. Puslit Biologi-LIPI 35-46.

Taminskas J, Paskauskas R, Zvikas A, Satkunas J. 2006. Karst and Ecosystem. Geology and ecosystem. P.61-76.

Thakur RK, Jindal R, Singh UB, Ahluwalia AS. 2013. Plankton diversity and water quality assesment of three freshwater lakes of Mandi (Himachal Pradesh, India) with special reference to planktonic indicators. Enviromental Monitoring Assesment, 185: 8355-8373.

Wijaya TS, Hariyati R. 2009. Struktur Komunitas Fitoplankton sebagai Bio Indikator Kualitas Perairan Danau Rawapening Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Struktur komunitas plankton. 55-61.

Wu, Chou. 1998. Dinnoflagellate association in Feitsui Reservoir, Taiwan. Botany Bulletin Academy Sinica, 39: 137-145.

Zulfia N, Puspasari R. 2013. Struktur Komunitas Plankton di Danau Tasik Besar Provinsi Riau. Prosiding pertemuan ilmiah tahunan MLI I. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan.

25

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi lokasi penelitian (Stasiun 1 dan Stasiun 2)

Lampiran 2 Akar ciri dan korelasi parsial pada analisis komponen utama Analisis eigen dari matriks korelasi

Nilai eigen 7.2621 3.3793 1.7831 0.8564 0.6095 0.3721 0.2948 Proporsi 0.484 0.225 0.119 0.057 0.041 0.025 0.020 Kumulatif 0.484 0.709 0.828 0.885 0.926 0.951 0.970

26

Lampiran 3 Total kelimpahan fitoplankton (sel/m3) di perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun selama penelitian

27

Lampiran 4 Total kelimpahan zooplankton (ind/m3) di perairan cekungan karst Cileungsi pada kedua stasiun selama penelitian

Organisme 1a 1b 2a 2b

Protozoa

Arcella sp. 4 386 5 000 0 0

Rotifera

Brachionus sp. 1 140 1 316 526 789

Keratella sp. 92 456 76 184 6 316 2 368

Lecane sp. 1 491 1 447 263 526

Lepadella sp. 614 526 0 0

Macrochaetus sp. 1 842 2 500 132 263

Monostyla sp. 2 281 2 368 0 0

Polyarthra sp. 72 719 75 132 19 342 15 789

Thricocerca sp. 34 386 18 026 0 0

Crustacea

Nauplius (stadia) 92 018 81 974 16 184 14 868

Alona sp. 175 263 0 0

Chydorus sp. 263 263 0 0

Daphnia sp. 263 0 0 132

Cyclops sp. 4 649 5 658 2 105 1 184

Sinocalanus sp. 1 140 526 395 0

Canthocampus sp. 614 132 0 0

Sida sp. 0 263 0 0

Larva

Larva Chironomus sp. 88 263 132 0

Larva Ephemerella sp. 88 0 0 0

28

Lampiran 5 Perhitungan diversitas beta ( ) zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi pada setiap lokalitas

Stasiun 1a dan 1b

(α1&αβ) Stasiun 1a dan βa (α1&αγ) Stasiun 1a dan βb (α1&α4)

_Jaccard 0,1579 A 16 _Jackard 0,5028 A 9 _Jackard 0,5580 A 8

_γ 0,1053 B 2 _γ 0,0110 B 9 _γ 0,0110 B 10

_richness 0,0526 C 1 _richness 0,4917 C 0.1 _richness 0,5470 C 0.1

Stasiun 1b dan 2a

(αβ&αγ) Stasiun 1b dan βb (α1&α4) Stasiun βa dan βb (αγ&α4)

_Jaccard 0,4737 A 9 _Jackard 0,6111 A 7 _Jackard 0,3000 A 7

_γ 0,0117 B 8 _γ 0,1111 B 10 _γ 0,2000 B 2

_richness 0,4620 C 0 _richness 0,5000 C 1 _richness 0,1000 C 1

Lampiran 6 Perhitungan diversitas beta ( ) fitoplankton di perairan cekungan karst Cileungsi pada setiap lokalitas

Stasiun 1a dan 1b

(α1&αβ) Stasiun 1a dan βa (α1&αγ) Stasiun 1a dan βb (α1&α4)

_Jaccard 0,1351 A 32 _Jackard 0,6866 A 11 _Jackard 0,6866 A 11

_γ 0,1081 B 3 _γ 0,0057 B 24 _γ 0,0057 B 24

_richness 0,0270 C 2 _richness 0,6809 C 0.1 _richness 0,6809 C 0.1

Stasiun 1b dan 2a

(αβ&αγ) Stasiun 1b dan βb (α1&α4) Stasiun βa dan βb (αγ&α4)

_Jaccard 0,677 A 11 _Jackard 0,677 A 11 _Jackard 0,018 A 11

_γ 0,006 B 23 _γ 0,006 B 23 _γ 0,018 B 0.1

_richness 0,672 C 0 _richness 0,672 C 0.1 _richness 0 C 0.1

Lampiran 7 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan fitoplankton (Y) di Stasiun 1

Statistik Regresi

R 0.9428

R2 0.8888

kesesuaian R2 0.6665

Eror 0.3177

Pengamatan 10

ANOVA

df SS MS Fhitung F tabel

Regresi 6 2.421 0.4034 3.9973 0.1414

Sisa 3 0.3028 0.1009

29

Koefisien Eror t Stat Peluang

nyata

Intercept -1.4383 28.5902 -0.050309 0.9631

Alkalinitas** 0.7496 0.2301 3.2576099 0.0472

Nitrat 3.874 9.6311 0.40221 0.7144

Ortofosfat 8.3098 33.5591 0.2476199 0.8204

Nitrit -4.7396 28.1301 -0.168491 0.8770

pH 6.8909 12.7469 0.5405961 0.6263

Kekeruhan -0.2732 0.24693 -1.106408 0.3493

Lampiran 8 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan fitoplankton (Y) di Stasiun 2

Alkalinitas 25.7788 35.2846 0.7305 0.5983

DHL -0.0642 1.6101 -0.0398 0.9746

Kesadahan 0.8851 2.4963 0.3545 0.7831

DO 13.9172 31.3064 0.4445 0.7336

pH -32.8303 240.8912 -0.1362 0.9137

Suhu -4.5730 17.9054 -0.2553 0.8408

Alkalinitas -0.0872 0.9009 -0.0968 0.9385

30

Lampiran 10 Regresi berganda parameter kualitas air (X) terhadap kelimpahan zooplankton (Y) di Stasiun 2

Statistik regresi

R 0.9972

R2 0.9943

kesesuaian R2 0.9602

Eror 0.09454

Pengamatan 8

ANOVA

df SS MS Fhitung F tabel

Regresi 6 1.5629 0.2605 29.1452 0.1408

Sisa 1 0.0089 0.0089

Total 7 1.5718

Koefisien Eror t Stat Peluang nyata

Intercept -47.6486 42.7218 -1.11532 0.46532

Alkalinitas 3.6008 1.17189 3.07267 0.20030

DHL 4.3429 4.2914 1.01202 0.4961

Kesadahan* -3.0214 0.8856 -3.41133 0.18153

DO* -2.1187 0.6854 -3.09114 0.1991

pH* -38.1635 9.3463 -4.08325 0.15290

31 Lampiran 11 Dokumentasi genus fitoplankton di perairan cekungan karst

Cileungsi yang diamati menggunakan mikroskop trinokuler Zeiss Primo Star dilengkapi perangkat lunak Axio Vision Rel 4.8

Amphora sp. Closterium sp. Westella sp.

Coelastrum sp. Cosmarium sp. Pediastrium sp.

Navicula sp. Oscillatoria sp. Peridinium sp.

32

Lampiran 12 Dokumentasi genus zooplankton di perairan cekungan karst Cileungsi yang diamati menggunakan mikroskop trinokuler Zeiss Primo Star dilengkapi perangkat lunak Axio Vision Rel 4.8

Nauplius Polyarthra sp. Thricocerca sp.

Keratella sp. Lecane sp. Arcella sp.

Cyclops sp. Brachionus sp. Macrochaetus sp.

33

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, 9 Januari 1994 dari pasangan Bapak Puji Raharjo dan Ibu Nina Kurniati. Penulis merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh di SMA 8 Bogor. Pada tahun 2011 penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur Ujian Talenta Mandiri (UTM) di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.